第99回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

平成28年2月17日実施の第99回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第99回助産師国家試験目次

第99回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

親性について正しいのはどれか。

- 養育行動に影響する。

- 社会的な性役割を含んでいる。

- 母性と父性とを統合した概念である。

- 子どもが生まれると自然に獲得される。

▶午前2

精巣に最も近い精子の輸送路はどれか。

- 精囊

- 精管

- 射精管

- 精巣上体

▶午前3

最も母体側に位置する卵膜の構造物はどれか。

- 羊膜

- 脱落膜

- 絨毛膜

- 子宮漿膜

▶午前4

生後1週の新生児の生理的な睡眠について正しいのはどれか。

- 睡眠周期は約4時間である。

- 1日の睡眠時間は12時間以下である。

- ノンレム睡眠が睡眠時間全体の70%以上を占める。

- 周期性呼吸はノンレム睡眠よりもレム睡眠のときに多い。

▶午前5

6か月齢以下の乳児に対しRSウイルス感染症の予防のために投与するパリビズマブの適応はどれか。

- 出生体重2,500g未満

- 在胎35週以下での出生

- Turner〈ターナー〉症候群

- 風疹抗体が陰性の母体からの出生

▶午前6

高校2年生100人を対象に、助産師3人で全3回の性教育を行うことにした。第1回目は性に関する知識を獲得することを目標に専門家による講義を行った。第2回目は性感染症が自分にも起こりうる問題として捉えられることを目標に設定した。

第2回目の健康教育の方法で最も適切なのはどれか。

- 助産師が講義を行う。

- 1人の生徒が体験談を話す。

- 少人数でのグループワークを行う。

- 男女を1人ずつ選びロールプレイを行う。

▶午前7

Aさん(17歳、女子、高校生)。月経不順のため受診した。「付き合っている彼が、最近メールの返信が遅れると怒るので怖い」と診察後に助産師に話した。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「気にし過ぎではないですか」

- 「彼とは別れたほうがいいですね」

- 「もう少し詳しく聞かせてください」

- 「私が彼に怒らないように言いましょう」

▶午前8

成熟期女性の健康問題で正しいのはどれか。

- 早発閉経では骨量が増加する。

- るいそうでは月経不順が生じる。

- 未産婦では子宮体癌のリスクが低い。

- 子宮腺筋症では過少月経が生じやすい。

▶午前9

受胎調節実地指導員について正しいのはどれか。

- 母体保護法に定められている。

- 少子化の改善を目的としている。

- 子宮内避妊器具〈IUD〉を挿入できる。

- 厚生労働大臣の認定する講習を受ける必要がある。

▶午前10

Aさん(28歳、初産婦)。分娩開始から8時間が経過した。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0。陣痛間欠3〜4分、陣痛発作40秒。Aさんは「手がしびれて、なんだか頭がボーッとします」と言った。体温36.8℃、呼吸数48/分、脈拍80/分、血圧134/70mmHg。

Aさんの状態として最も考えられるのはどれか。

- 代謝性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

- 呼吸性アシドーシス

- 呼吸性アルカローシス

▶午前11

胎盤、臍帯および卵膜の写真を別に示す。

【写真】

胎盤、臍帯および卵膜の所見で正しいのはどれか。

- 周郭胎盤

- 膜状胎盤

- 臍帯の過捻転

- 臍帯の卵膜付着

▶午前12

Aさん(27歳、女性、未婚)。2年前から精神科に通院し、うつ病の診断にて選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉を内服している。発症時には希死念慮があったが、現在の症状は内服によって落ち着いている。最終月経から5週経っても月経がなく、市販の妊娠検査薬で陽性であったため産婦人科を受診した。経腟超音波検査で子宮腔内に15mmの胎囊を認めた。Aさんは「うつ病があるので今後どうなるか不安です」と言う。

助産師の説明内容で適切なのはどれか。

- パートナーとの入籍を勧める。

- 人工妊娠中絶の適応となると伝える。

- 薬の内服をいったん中止するよう勧める。

- 薬について精神科の主治医に相談するよう勧める。

▶午前13改題

日本の平成22年(2010年)以降の母子保健統計について正しいのはどれか。

- 令和5年(2023年)の自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡率は緩やかに低下を続けている。

- 乳児死亡の原因で最も多いのは不慮の事故である。

- 母の年齢階級別出生率が最も高いのは30〜34歳である。

▶午前14

助産録について正しいのはどれか。

- 記載事項は医療法に定められている。

- 帝王切開術の場合は記載義務はない。

- 電子カルテの場合の保存期間は3年である。

- 記載義務は保健師助産師看護師法に定められている。

▶午前15

助産所における嘱託医師および嘱託医療機関について正しいのはどれか。

- 嘱託医療機関には小児科がなくてもよい。

- 嘱託医師は産科または産婦人科の医師でなくてもよい。

- 分娩を取り扱わなくても嘱託医師および嘱託医療機関の確保が必要である。

- 包括的指示書の変更は、その旨を記載して嘱託医師および嘱託医療機関と共有する。

▶午前16

産科病棟における管理について適切なのはどれか。

- 管理者は助産師でなければならない。

- 助産師の配置数は年間分娩数によって決められている。

- ハイリスク妊娠管理加算は算定できる日数に制限がある。

- 総合周産期医療特定集中治療室管理料の施設基準では入院患者5人に助産師1人の勤務が必要である。

▶午前17

着床前診断の対象となるのはどれか。

- 年齢35歳以上の女性

- 遺伝性婦人科癌の家族歴がある女性

- Down〈ダウン〉症候群の児の分娩歴がある女性

- 体外受精を繰り返しても妊娠しない着床不全の女性

- 均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産の女性

▶午前18

常染色体劣性遺伝疾患はどれか。

- アンドロゲン不応症

- 先天性副腎過形成症

- Down〈ダウン〉症候群

- Turner〈ターナー〉症候群

- Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィー

▶午前19

正常新生児の呼吸循環生理で正しいのはどれか。

- 肺水の大部分は児の口鼻腔から排出される。

- 出生直後から肺血管抵抗は上昇する。

- 出生直後の肺胞の拡張には10cmH2Oの圧力が必要である。

- 生後の動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇によって動脈管が開く。

- 生後の肺血流量の増加によって卵円孔が閉鎖する。

▶午前20

28歳の初産婦。妊娠初期に検査した随時血糖の値は正常であった。妊娠20週0日、尿糖が陽性であったため血液検査を実施し、空腹時血糖140mg/dL、HbA1c7.0%であった。今まで糖尿病と診断されたことはなかった。

この妊婦の現在の状態のアセスメントとして正しいのはどれか。

- 血糖に異常はみられない。

- 糖尿病の前段階である。

- 妊娠による一時的な耐糖能異常である。

- 妊娠糖尿病である。

- 妊娠時に診断された明らかな糖尿病である。

▶午前21

出生後30分の正期産児で異常所見はどれか。

- 体温37.3℃

- 心拍数80/分

- 呼吸数45/分

- 末梢性チアノーゼ

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%

▶午前22

新生児生理的黄疸について正しいのはどれか。

- 母乳性黄疸と同義である。

- ALT〈GPT〉の上昇を伴う。

- 生後24時間以内に出現する。

- 間接ビリルビン優位の黄疸である。

- 母がO型で児がA型の血液型で発症しやすい。

▶午前23

狭骨盤の定義における産科的真結合線の値で正しいのはどれか。

- 7.5cm未満

- 8.5cm未満

- 9.5cm未満

- 10.5cm未満

- 11.5cm未満

▶午前24

分娩第2期における産婦の体位と起こりやすい異常との組合せで正しいのはどれか。

- 座位――微弱陣痛

- 仰臥位――血圧上昇

- 蹲踞位――分娩時異常出血

- 側臥位――第3度以上の会陰裂傷

- 四つんばい――腟壁血腫

▶午前25

32歳の初産婦。喘息を合併している。妊娠28週のときに喘息発作を起こした。現在はステロイド吸入薬を使用し、症状は落ち着いている。妊娠39週5日、陣痛発来で入院した。内診所見は、子宮口4cm開大、展退度60%、Station-2、未破水であった。その後、陣痛の増強はなく内診所見も変化がない。胎児心拍数に異常はなく、微弱陣痛のため分娩を促進することになった。

適切な方法はどれか。

- 人工破膜

- ラミナリア桿の挿入

- メトロイリンテルの挿入

- オキシトシンの点滴静脈内注射

- プロスタグランディンF2αの点滴静脈内注射

▶午前26

妊婦が順調に母親役割を獲得することを目標とした母親学級の開催方法で適切でないのはどれか。

- 個別相談の場を設ける。

- 新生児用品について説明する。

- 初産婦と経産婦とに分けて開催する。

- 参加者同士が交流できる時間を設ける。

- ベビー人形を使った演習を取り入れる。

▶午前27

34歳の褥婦。産褥1日。腟壁に血腫が認められ、切開し縫合手術を行うことになった。手術前に、セフェム系の抗菌薬の点滴静脈内注射を開始した直後から呼吸困難と悪心とを訴え、顔面にチアノーゼがみられた。

このときの第一選択薬として正しいのはどれか。

- ヘパリン

- アドレナリン

- 抗ヒスタミン薬

- グルココルチコイド

- プロスタグランディン

▶午前28

入院中の正常新生児の清潔ケアで正しいのはどれか。

- 胎脂を積極的に拭き取る。

- ドライテクニックは低体温を予防する。

- 沐浴での入湯の時間は10分以上かける。

- ポビドンヨードで臍帯切断面を消毒する。

- 排便後は毎回、殿部を石けんで洗浄する。

▶午前29

在胎38週3日、出生体重2,800gで出生した男児。生後4日、助産師は「赤ちゃんがずっと眠っていて、母乳を飲んでくれません」と母親から相談を受け、新生児を診察した。児は体温36.5℃で下肢に末梢冷感があり、呼吸数60/分で異常呼吸音はない。心拍数180/分で心雑音はないが、下半身にチアノーゼが認められたため、医師に診察を依頼した。

最も考えられる疾患はどれか。

- 敗血症

- 低体温症

- 先天性心疾患

- 新生児一過性多呼吸

- 脳室周囲白質軟化症

▶午前30

1か月児健康診査時の予防接種に関する保健指導で正しいのはどれか。

- 「BCGは生後12か月から接種が可能です」

- 「肺炎球菌ワクチンは定期接種ではありません」

- 「Hibワクチンは生後2か月から接種が可能です」

- 「生ワクチンと不活化ワクチンとの同時接種はできません」

- 「インフルエンザワクチンは生後1か月から接種が可能です」

▶午前31改題

日本の令和5年(2023年)の年齢階級別がん死亡部位内訳において、40歳以上50歳未満の女性で、死亡数が最も多いがん発生部位はどれか。

- 胃

- 肺

- 子宮

- 乳房

- 肝臓

▶午前32

保健師助産師看護師法に定められていないのはどれか。

- 助産所開設の届出

- 異常死産児の届出

- 業務従事者の届出

- 出生証明書の交付

- 臨床研修の努力義務

▶午前33

助産師外来の活動内容として適切でないのはどれか。

- 胎児の先天奇形の診断

- 夫の育児参加への助言

- 予防接種についての情報提供

- 妊娠中の適切な体重管理の指導

- 正常な妊娠経過からの逸脱のアセスメント

▶午前34

妊娠の成立に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

- 受精は子宮腔内で起こる。

- 受精卵は桑実胚期に着床する。

- 受精後3日目に透明帯が消失する。

- 子宮内膜の分泌期に受精卵が着床する。

- 子宮内膜の増殖はエストロゲンの作用である。

▶午前35

妊婦の伝染性紅斑について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 胎児水腫が発生する危険がある。

- 感染予防のためのワクチンがある。

- 皮疹の出現中は他者への感染力が強い。

- ヒトパルボウイルスB19による感染である。

- 胎児死亡率は妊娠20週以降に感染したとき高率である。

▶午前36

バイオフィジカルプロファイルスコアの評価で正常と判断するのはどれか。2つ選べ。

- 5cmの羊水ポケットが確認できる。

- 四肢の運動が30分間に1回確認できる。

- 手掌の開閉運動が30分間に3回確認できる。

- NSTで一過性頻脈が20分間に1回確認できる。

- 20秒続く呼吸様運動が30分間に1回確認できる。

▶午前37

胎児体重の推定に用いられるのはどれか。2つ選べ。

- 頭殿長

- 大腿骨長

- 上腕骨長

- 児頭大横径

- 児頭大斜径

▶午前38

経腟分娩後に正常に経過している産褥6週の褥婦の状態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮の重さは約70gである。

- 外子宮口は2cm開いている。

- 血液凝固機能は亢進している。

- 循環血液量は非妊時より多い。

- 腎血流量は非妊時の状態に回復している。

▶午前39

マタニティブルーズについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 幻覚妄想状態となる。

- 産後4週以降に発現する。

- 身体的不調の原因となる。

- 一過性の情動の障害である。

- 抗うつ薬による治療が必要である。

▶午前40

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律において、性別の取扱いの変更を家庭裁判所で審判することができる条件はどれか。2つ選べ。

- 現に未成年の子がいないこと

- ホルモン治療を受けていること

- 性染色体の核型が正常ではないこと

- 生物学的性と同一の性への恋愛感情を有すること

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(37歳、女性)。常勤の会社員。結婚して2年間、基礎体温を記録して排卵に合わせて性交渉を行っていたが、妊娠に至らなかった。義母の強い勧めがあり、Aさん1人で不妊専門クリニックを受診した。月経周期は28日型、持続日数は5日、基礎体温は二相性である。

▶午前41

初診時に確認すべき情報で最も優先されるのはどれか。

- 経済力

- 仕事の継続の意思

- 不妊治療に対する義母の考え

- 不妊治療に関する夫婦の合意

▶午前42

初診時の診察では、子宮や卵巣に形態異常はなかった。Aさんは月経4日目に再受診した。

Aさんに行う検査で適切なのはどれか。

- 子宮卵管造影

- フーナー試験

- 卵管通水検査

- ホルモン基礎値の測定

▶午前43

その後、Aさんは2年間外来で治療を受けたが妊娠には至らなかった。夫婦で相談し、体外受精を試みることにした。

Aさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「採卵のタイミングに合わせて夫に採精してもらう必要があります」

- 「Aさんの場合、妊娠する確率は60%以上です」

- 「妊娠した場合、流産する確率は10%以下です」

- 「胎児の心奇形の発生率は自然妊娠より高くなります」

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

Aさん(40歳、初産婦)。半年間の不妊治療を受け、クエン酸クロミフェンの内服によって妊娠に至った。経腟超音波検査で子宮内に胎囊が3つ認められ、三胎妊娠と診断された。妊娠9週で総合周産期母子医療センターの産科に紹介され受診した。

▶午前44

妊娠25週5日、Aさんは少量の出血があり、救急外来を受診した。「今朝から時々下腹部が硬くなる感じがして、痛いときもありました」と言う。救急外来受診時の経腟超音波検査の写真を別に示す。子宮頸管長は23.4mmであった。

Aさんに認められる所見はどれか。2つ選べ。

- 内子宮口の開大

- 頸管長の短縮

- 辺縁前置胎盤

- 胎胞の膨隆

- 臍帯下垂

▶午前45

Aさんは入院し、リトドリン塩酸塩の点滴静脈内注射が開始された。しかし、開始翌日から全身の発疹と肝機能異常とが出現したため、リトドリン塩酸塩は中止となり、マグネシウム硫酸塩の点滴静脈内注射に変更された。助産師が訪室するとAさんは「ずっと全身がほてって、だるい感じです」と訴えた。体温36.7℃、脈拍80/分、血圧128/80mmHg。

今後最も注意すべき所見はどれか。

- 手指の振戦

- 下腿の浮腫

- 腱反射の消失

- 耳下腺の腫脹

- 両側の視野狭窄

▶午前46

妊娠31週1日。Aさんに38.2℃の発熱がみられた。感冒様症状や尿混濁はない。診察したところ腟内に血液の混じった液体の貯留があり、破水検査の判定結果は陽性であった。子宮口は1cm開大しており、最も下降している胎児の先進部は両足である。児の推定体重はそれぞれ1,560g、1,400g、1,320gであった。抗菌薬の点滴静脈内注射が開始された。血液検査の結果、白血球15,500/μL、CRP5.8mg/dLであった。

Aさんに行われると予想される治療はどれか。

- 1日3回の腟内洗浄

- 抗菌薬腟錠の挿入

- リトドリン塩酸塩の再開

- 子宮頸管縫縮術

- 帝王切開術

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)。病院で妊婦健康診査を受けており、妊娠経過は順調であった。妊娠35週3日、妊婦健康診査で行われたスクリーニング検査で、肛門周囲からB群溶血性レンサ球菌〈GBS〉が検出された。Aさんは児への感染を心配している様子である。

▶午前47

Aさんへの説明で最も適切なのはどれか。

- 「分娩のときに抗菌薬の点滴で予防します」

- 「抗菌薬を1週間、毎日内服してください」

- 「手洗いを徹底してください」

- 「性交渉は控えてください」

- 「週に1回腟洗浄をします」

▶午前48

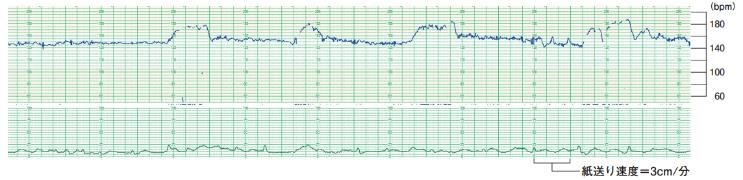

妊娠37週3日に妊婦健康診査を受診した。子宮底長34cm、第1頭位。経腹超音波検査では胎児の推定体重は2,850gで、胎盤位置は子宮底部で羊水量は正常である。内診所見は、子宮口2cm開大、展退度50%、Station-2。胎児心拍数陣痛図を別に示す。

胎児心拍数陣痛図で認められる所見はどれか。

- 胎児心拍数基線の上昇

- 基線細変動の減少

- 変動一過性徐脈

- 遅発一過性徐脈

- 一過性頻脈

▶午前49

妊娠39週1日、Aさんは自宅にて睡眠中に突然下着とシーツとが濡れて目が覚め、受診している病院に電話連絡した。子宮収縮の自覚はなく、いつもどおりの胎動を感じている。性器出血はない。

電話を受けた助産師の指示で最も適切なのはどれか。

- 「規則的におなかが張ってくるようなら来院してください」

- 「尿漏れかもしれないので様子をみてください」

- 「出血があればまた電話で連絡してください」

- 「今すぐ来院してください」

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

Aさん(32歳、2回経産婦)。これまでの出産はいずれも正常分娩であった。診療所に通院し、今回妊娠経過中に特に異常の指摘はなかった。妊娠41週1日、前期破水にて入院。入院時の内診所見は、子宮口4cm開大、展退度60%、Station-2、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は後方であった。

▶午前50

入院後12時間が経過し、内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station+1、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。陣痛間欠4分、陣痛発作60秒で、大泉門が先進し1時方向に触れる。

この時点でのアセスメントで正しいのはどれか。

- 正常経過

- 微弱陣痛

- 高在縦定位

- 前方前頭位

- 後方後頭位

▶午前51

子宮口全開大後2時間、大泉門が先進し0時方向に触れる。産瘤が形成されており、発作時には恥骨結合後面下縁のみを触れる。陣痛発作のたびに最下点90bpm前後の変動一過性徐脈がみられているが、間欠時には回復している。助産師は吸引分娩となる可能性を考え、準備を始めた。

現在、児頭最大径が位置すると考えられる骨盤の位置はどれか。

- 入口部

- 濶部

- 峡部

- 出口部

▶午前52

分娩第2期遷延、分娩停止のため吸引分娩が施行され、4回の吸引によって、3,880gの男児が娩出された。羊水混濁2+、出生直後から啼泣があり、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後7点(皮膚色-2点、筋緊張-1点)、5分後8点(皮膚色-1点、筋緊張-1点)、臍帯動脈血pH7.20であった。クベースに収容され、経過観察となった。出生後2時間、頭部に暗赤色で骨縫合を超える腫瘤が認められ、指で押すと陥凹した。体温37.0℃、呼吸数70/分、脈拍170/分。鼻翼呼吸がみられる。

この新生児に必要となる対応はどれか。2つ選べ。

- 光線療法

- 腫瘤の穿刺

- 脳低温療法

- 静脈路の確保

- NICUへの搬送

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

Aさん(28歳、1回経産婦)。妊娠41週2日、陣痛発来にて入院した。陣痛発来から6時間後に破水し、羊水混濁を認めた。胎児心拍数陣痛図では高度の変動一過性徐脈を認め、吸引分娩で3,700gの児を娩出した。出生直後に啼泣はなく、出生から30秒後にはあえぎ呼吸で筋緊張が低下していたため人工換気を開始した。このときの心拍数は6秒間に4回であった。

▶午前53

新生児蘇生法ガイドライン2010に基づいて新生児蘇生を行う場合、この時点で正しいのはどれか。2つ選べ。

- CPAPを開始する。

- 気管挿管を検討する。

- あえぎ呼吸は無呼吸と判断する。

- アドレナリンの投与を検討する。

- 胸骨の上部3分の1の部位を圧迫する。

▶午前54

すべての蘇生処置が終了した直後の児の呼吸数は90/分、陥没呼吸が著明で、聴診では呼吸音に伴ってラ音と捻髪音とが広範囲に聴取された。この時点で撮影した児の胸部エックス線写真を別に示す。

この児に最も疑われる疾患はどれか。

- 気胸

- 心不全

- 肺低形成

- 胎便吸引症候群

- 先天性横隔膜ヘルニア

▶午前55

出生後1時間が経過した。中心性チアノーゼが改善せず、NICUを有する周産期母子医療センターへの児の搬送が決定された。

この時点でのAさんへの説明で最も適切なのはどれか。

- 「赤ちゃんはすぐによくなります」

- 「医師からの説明は搬送の後に行います」

- 「赤ちゃんの説明はまずお父さんに行います」

- 「赤ちゃんと一緒に転院できるか確認します」

- 「処置中の赤ちゃんには会わないようにしましょう」

第99回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

妊娠週数と放射線被ばくによる児への影響との組合せで正しいのはどれか。

- 妊娠3週――中枢神経障害

- 妊娠5週――小児がん

- 妊娠8週――奇形

- 妊娠30週――精神発達遅滞

▶午後2

経口避妊薬の作用について正しいのはどれか。

- エストロゲンの分泌が増加する。

- プロゲステロンの分泌が低下する。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉の分泌が増加する。

- 黄体形成ホルモン〈LH〉の大量放出が起こる。

▶午後3

羊水について正しいのはどれか。

- AFIが15以上で羊水過多を疑う。

- 羊水量は妊娠37週ころに最大となる。

- 妊娠初期の羊水は主に胎児の尿に由来する。

- 妊娠末期に胎児が嚥下する羊水量は500〜1,000mL/日である。

▶午後4

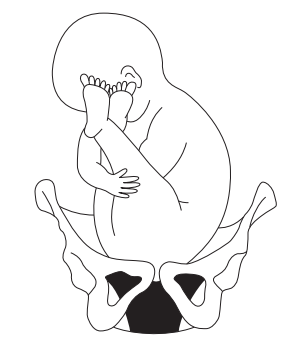

骨盤と胎児とを図に示す。

胎位胎向で正しいのはどれか。

- 第1単殿位

- 第2単殿位

- 第1複殿位

- 第2複殿位

▶午後5

Aさん(52歳、専業主婦)。子宮がん検診のため来院した。「最近のぼせることが増え、動悸もするようになった。すぐにイライラし、頭が重い。外に出るのも人と話すのも面倒です。子どもは独立したばかりです。夫は仕事が忙しく、毎日帰宅が遅いです」と助産師に相談があった。

このときのAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 地域でのボランティア活動の情報を提供する。

- 家で安静にしているよう促す。

- 更年期外来の受診を勧める。

- 夫に相談するよう勧める。

▶午後6

子宮頸部細胞診においてスライドグラスに細胞を塗布した後の処理で正しいのはどれか。

- よく乾燥させる。

- 生理食塩水を滴下する。

- カバーグラスをかける。

- 95%エタノールで固定する。

▶午後7

Aさん(30歳、初産婦)。妊娠39週5日。前期破水にて入院し、2時間後、自然に陣痛が開始した。分娩開始後13時間が経過し、内診所見は、子宮口6cm開大、展退度80%、Station+1、小泉門が2時方向に触れる。陣痛間欠は7分に延長し、陣痛発作は20秒のままである。陣痛間欠時も緊張しており、昨晩から眠れていない。悪心が強く、飲水が困難なため点滴静脈内注射が開始された。胎児心拍数陣痛図は正常である。

この時点でのAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 入浴を勧める。

- 階段昇降を一緒に行う。

- 陣痛間欠時に休息を促す。

- 陣痛発作時に怒責を誘導する。

▶午後8

Aさん(21歳、大学生)。在学中に妊娠し、パートナーも大学生である。Aさんはパートナーと別れ、生まれた子どもは実母と一緒に育てることを決めた。妊娠経過は順調で、妊娠37週0日の妊婦健康診査で産後の生活についてAさんから助産師に相談があった。

このときのAさんの言動で児への虐待のリスクが最も高いと思われるのはどれか。

- 「大学は卒業したい」

- 「これからどうなるのか不安です」

- 「本当は子どもなんか欲しくない」

- 「この子に障害があったらどうしよう」

▶午後9

Aさん(26歳、初産婦)。東南アジアの出身で2年前に結婚し、日本人の夫(40歳、会社員)と2人暮らしである。日本語は日常会話程度ならできるが読み書きはできず、英語は全く理解できない。妊娠中から市の保健センターの保健師がAさんに関わっていた。妊娠39週に正常分娩し、母子とも経過は良好で、産褥4日目に夫とともに助産師から退院指導を受けることになった。

このときの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「出生届は外務省に提出してください」

- 「育児は日本の習慣に合わせてください」

- 「1か月健康診査はご夫婦でお越しください」

- 「1か月健康診査後に保健師へ出産の連絡をしてください」

▶午後10

生理休暇について正しいのはどれか。

- 非正規雇用の場合は取得できない。

- 取得には医師の診断書が必要である。

- 請求できる日数は月に3日までである。

- 労働基準法に定められている権利である。

▶午後11

無床の助産所について正しいのはどれか。

- 自宅の住所を所在地として届け出る。

- 管理者は助産師でなくてもよい。

- 保健所長が開設を認可する。

- 分娩は取り扱えない。

▶午後12

妊娠・分娩における喫煙の影響でリスクが増加するのはどれか。

- 母体の耐糖能異常

- 妊娠高血圧症候群

- 前置胎盤

- 過期妊娠

- 弛緩出血

▶午後13

32歳の初産婦。妊娠29週0日に切迫早産と診断され、安静目的で入院した。深部静脈血栓症の既往がある。表在性静脈瘤はない。

入院中の深部静脈血栓症の予防で適切なのはどれか。

- 床上安静

- 減塩食の摂取

- 骨盤ベルトの装着

- ワルファリンの内服

- ヘパリンの皮下注射

▶午後14

正常妊娠に伴う生殖器の変化で正しいのはどれか。

- 外陰部の皮脂の分泌は増加する。

- 腟粘膜は淡紅色に変化する。

- 妊娠末期の子宮腔内の容積は非妊時の100倍になる。

- 卵管の長さは短縮する。

- 卵巣の直径は非妊時の3倍になる。

▶午後15

新生児期にみられる皮膚の所見について正しいのはどれか。

- 苺状血管腫は自然に消退しない。

- サーモンパッチは自然に消退する。

- 脂漏性湿疹は石けんの刺激で悪化する。

- カフェオレ斑は結節性硬化症に併発する。

- 中毒性紅斑は正期産児よりも早産児に多い。

▶午後16

子宮内反症の特徴について正しいのはどれか。

- 分娩第3期に起こる。

- 低置胎盤がリスク因子である。

- 妊娠高血圧症候群に合併する。

- 帝王切開術を受けた産婦に多い。

- 発生頻度は全産婦の0.1%程度である。

▶午後17

在胎37週3日。助産所にて正常分娩で出生した2,330gの児。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後、5分後ともに9点(皮膚色-1点)で、呼吸数75/分、心拍数160/分であった。出生後2時間が経過し、直腸温37.4℃、呼吸数80/分、心拍数150/分。心雑音を認め、末梢性チアノーゼは持続している。

この時点で緊急搬送が必要と判断される情報で最も重要なのはどれか。

- 出生時体重2,330g

- 末梢性チアノーゼ

- 直腸温37.4℃

- 呼吸数80/分

- 心雑音

▶午後18

早期母子接触について適切なのはどれか。

- 15分間を上限とする。

- 児に着衣をして保温する。

- 母子接触中は児を観察する。

- 低出生体重児の場合は実施できない。

- 分娩後2時間が経過してから実施する。

▶午後19

39歳の2回経産婦。妊娠40週1日に適時破水し、3,980gの男児を経腟分娩した。分娩所要時間は2時間10分であった。胎盤娩出直後の子宮底は臍下2横指で収縮良好、分娩第3期までの出血量は250mLであり、腟鏡診では異常所見はなく外子宮口からの異常出血は認めなかった。会陰縫合術が行われた。分娩後1時間の観察で、500mLの腟外への出血を認めた。子宮底は臍上2横指に軟らかく触れ、子宮底の輪状マッサージにて凝血塊を含む100mLの出血がみられた。創部痛の訴えはない。体温37.0℃、脈拍80/分、血圧110/70mmHg。

現時点で必要となる処置はどれか。

- 頸管裂傷の縫合

- 外陰部血腫除去

- 新鮮凍結血漿の輸血

- 抗菌薬の点滴静脈内注射

- 子宮収縮薬の点滴静脈内注射

▶午後20

Aさん(28歳、初産婦)。産褥2日。児の出生時体重は3,000g。経過は順調で母児同室をしている。Aさんから「赤ちゃんにおっぱいを吸わせてもすぐに外れてしまう。乳頭が痛くなってきた」と相談があった。授乳時、赤ちゃんを膝の上にのせて、Aさんは前かがみの姿勢になっている。右の乳頭に亀裂がみられた。このときの授乳の様子を図に示す。

Aさんへの授乳指導で適切なのはどれか。

- 右乳房の授乳時間を長くする。

- 児の顎を十分に引いた姿勢を保つ。

- 亀裂部を清浄綿で拭いてから授乳を始める。

- 児が激しく泣いているときに乳頭を含ませる。

- 児の腹部と母親の腹部とが向かい合うように抱く。

▶午後21

化膿性乳腺炎の原因菌として最も多いのはどれか。

- 大腸菌

- 腸球菌

- 肺炎球菌

- 黄色ブドウ球菌

- B群溶血性レンサ球菌〈GBS〉

▶午後22

27歳の初産婦。妊娠41週2日、出生体重2,900gの女児を出産した。

児の感染予防についての説明で正しいのはどれか。

- 「おへそが取れた後は消毒の必要はありません」

- 「出生直後の沐浴は赤ちゃんの感染予防に有効です」

- 「人工栄養によって赤ちゃんの腸内は乳酸菌優位となります」

- 「胎盤を通じたお母さんからの免疫力は1歳まで持続します」

- 「お母さんとのスキンシップは赤ちゃんの感染予防に有効です」

▶午後23

抗SS-A抗体陽性の全身性エリテマトーデス〈SLE〉合併妊娠において留意すべき胎児の異常はどれか。

- 巨大児

- 食道閉鎖

- 二分脊椎

- 臍帯ヘルニア

- 先天性房室ブロック

▶午後24

正常な10か月児でみられる反射はどれか。

- 側弯反射

- 手掌把握反射

- 交叉性伸展反射

- パラシュート反射

- 非対称性緊張性頸反射

▶午後25

在胎30週0日、体重900gで出生した児の退院後の外来における発育発達の評価で正しいのはどれか。

- 入院中の頭部MRIに異常がなければ運動発達に問題は発生しない。

- 栄養状態の評価は頭囲の発育で確認する。

- 退院後は集団での健康診査を避ける。

- 低身長症のハイリスク児である。

- 暦月齢による評価を行う。

▶午後26

34歳の経産婦。院内助産所での分娩を予定している。妊娠34週3日、妊婦健康診査のため助産師外来を受診した。「おなかの張りや出血はない」と言う。胎児心拍数140bpm。レオポルド触診にて子宮底に胎児部分の中で一番大きく丸く硬いものを触れ、浮球感があり、胎児先進部は未固定である。

助産師の対応で適切なのはどれか。

- 2週後の受診を指導する。

- 医師に管理を依頼する。

- 胎児外回転術を行う。

- 膝胸位を指導する。

- 内診を行う。

▶午後27

周産期医療におけるセミオープンシステムの目的はどれか。

- 周産期母子医療センターでの妊婦健康診査の増加

- リスクに応じた医療の提供

- 診療所での分娩数の増加

- ハイリスク妊婦の減少

- 医療費の削減

▶午後28

助産師が行うことができるのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠の診断

- 乳腺炎の診断

- 経口避妊薬の処方

- 死体検案書の作成

- 出生直後の新生児の蘇生

▶午後29

妊娠6週の初妊婦。血液検査でRhDが陰性、抗D抗体が陰性と確認された。

抗Dヒト免疫グロブリンを投与する時期について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠9週前後

- 妊娠12週前後

- 妊娠28週前後

- 分娩後72時間以内

- 産褥1か月健康診査の受診時

▶午後30

羊水塞栓症の症状はどれか。2つ選べ。

- 血圧低下

- 視覚障害

- 上下肢の麻痺

- 大量の子宮出血

- 38℃以上の発熱

▶午後31

助産業務ガイドライン2014における妊婦管理適応リストにおいて、連携する産婦人科医師と相談の上、協働管理すべき対象者はどれか。2つ選べ。

- 妊娠41週2日の妊婦

- 妊娠糖尿病の既往のある妊婦

- 妊娠33週で早産の既往のある妊婦

- 胎児発育不全〈FGR〉の既往のある妊婦

- 子宮筋腫核出術の2年後に妊娠した妊婦

▶午後32

深部静脈血栓症を疑うのはどれか。2つ選べ。

- 下肢の筋力が低下する。

- 歩行時に恥骨結合部が痛む。

- 下肢の皮膚に赤紫色の色調変化を認める。

- 下腿部周囲径の左右差が2cm以上である。

- 大腿から下腿の背側に放散するしびれがある。

▶午後33

Silverman〈シルバーマン〉スコアの項目はどれか。2つ選べ。

- 呼吸数

- 筋緊張

- 呼気性呻吟

- チアノーゼ

- 肋間腔の陥没

▶午後34

核黄疸のⅡ期症状はどれか。2つ選べ。

- 嗜眠

- 振戦

- 後弓反張

- 落陽現象

- 哺乳力の低下

▶午後35

児童虐待のうち、ネグレクトに相当するのはどれか。2つ選べ。

- 乳幼児を家に放置して外出する。

- 子どもの自尊心を傷つける発言をする。

- 子どもに不潔な下着を長期間着用させる。

- 子どもをポルノグラフィーの被写体にする。

- 子どもの前で配偶者やその他の家族に対し暴力を振るう。

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

Aさん(33歳、1回経産婦)。妊娠40週2日、6分ごとに1分間持続する規則的な子宮収縮を自覚して来院した。前日の妊婦健康診査時の経腹超音波検査の結果、胎児推定体重3,800g、AFI8.0。夫は出産の立会いを予定していたが仕事の都合で来院できなかった。

▶午後36

来院時の内診所見は、子宮口4cm開大、展退度50%、Station-2、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は中央であった。腟鏡診では後腟円蓋に少量の血液が混じった帯下があり、BTB試験紙の色調の変化は認めない。子宮収縮時には会話が困難な程度の痛みを感じている。

来院時の助産診断で正しいのはどれか。

- 前期破水である。

- 羊水過少である。

- 児頭は陥入している。

- Bishop〈ビショップ〉スコアは6点である。

▶午後37

入院後1時間、陣痛間欠3〜4分、陣痛発作40秒となり、下腹部と腰部との痛みが急激に増強した。Aさんは陣痛間欠時も体中に力が入っており「もう痛みに耐えられない。帝王切開にしてください」と不安そうな表情で訴えた。

Aさんの支援のための対応として最も適切なのはどれか。

- 楽な姿勢を一緒に考える。

- 痛みに耐えるように伝える。

- もっと頑張るように励ます。

- 帝王切開術の適応ではないことを説明する。

- 赤ちゃんが大きいため時間がかかることを伝える。

▶午後38

その後、順調に分娩が進行し、体重3,820gの女児を正常分娩で出産した。分娩所要時間は4時間30分、分娩第3期までの出血量は400mLであり、会陰裂傷第1度を認めた。分娩後1時間、バイタルサインに異常はない。外陰部にあてているパッドには少量の血液を認める。外陰部は対称性に軽度むくんでおり、圧痛はない。子宮底は臍下2横指の高さに硬く触れており、Aさんは下腹部の痛みを訴えて苦しそうにしている。

Aさんの症状について最も考えられるのはどれか。

- 後陣痛

- 膀胱炎

- 頸管裂傷

- 外陰部血腫

- 子宮復古不全

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

Aさん(25歳、初産婦)。既往歴に特記すべきことはない。妊娠経過は順調で、出産直後からの母児同室と母乳哺育とを希望していた。妊娠38週6日に陣痛発来で入院した。分娩第2期遷延のためオキシトシンを用いて陣痛を促進し、吸引分娩で娩出となった。児は、出生体重2,800gの男児でApgar〈アプガー〉スコアは1分後、5分後ともに9点であった。分娩所要時間22時間、分娩時出血量450mLで、会陰切開縫合術を受けた。分娩後2時間の母児の経過は良好であった。

▶午後39

分娩後3時間に訪室すると「傷がズキズキと痛みます」と訴えた。会陰部の観察をしたところ、創部に軽度の腫脹がみられたが離開や血腫はなかった。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 会陰部の冷罨法を行う。

- 医師の診察を要請する。

- 仰臥位を保つよう勧める。

- 今は鎮痛薬を使えないと説明する。

- 痛みが紛れるよう児を抱くことを勧める。

▶午後40

Aさんは、産褥1日目から母児同室を開始しており1時間半から2時間おきに授乳をしていた。産褥2日の夕方、Aさんは「こんなに授乳しているのに、赤ちゃんはすぐに泣きます。母乳だけでは足りないのでしょうか」と話し、疲れた様子であった。児の体重は2,590g。乳房は熱感を帯びて張っており、乳頭を圧迫するとタラタラと乳汁が流れ出てくる。児の吸啜状態は良好で、排尿は5回/日、排便は2回/日であった。

Aさんの気持ちを傾聴した後の対応で最も適切なのはどれか。

- 人工乳を補足する。

- 夜間は授乳を休む。

- 時間を決めて授乳する。

- これまでのペースで授乳を続ける。

- 乳房緊満がなくなるまで搾乳する。

▶午後41

産褥5日、Aさんは児とともに退院した。産褥6日の夕方、産科病棟に電話がありAさんは「今トイレに行ったら、パッドに直径3cmほどの血の塊が出ていました。授乳後におなかが少し痛くなります。発熱はありません」と助産師に話した。

正常からの逸脱を判断するために確認する内容で優先度が高いのはどれか。

- 「授乳は母乳のみですか」

- 「陰部の傷は痛みますか」

- 「動悸やめまいはありますか」

- 「鮮やかな赤色の出血でしたか」

- 「排尿のとき痛みはありますか」

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

病院の助産師外来において、初回の妊婦健康診査時に、すべての妊婦を対象に自記式質問紙を用いてパートナーからのDV〈ドメスティック・バイオレンス〉のスクリーニングを導入することになった。

▶午後42

このときの対応で適切なのはどれか。

- スクリーニング結果は診療録には残さない。

- 自記式質問紙の記入は待合室で行うこととする。

- カップルカウンセリングをするための部屋を用意する。

- DV〈ドメスティック・バイオレンス〉に関する相談のためのホットラインの情報カードを女性用トイレに設置する。

▶午後43

Aさん(23歳、初産婦)。妊娠20週に初めて助産師外来を受診した。Aさんは、DV〈ドメスティック・バイオレンス〉のスクリーニングの結果が陽性であった。助産師が状況を聞くとAさんは「夫は仕事がうまくいかないと家で暴れる。先日、突き飛ばされて、肩をぶつけた。おなかを蹴られたこともある。これまで一人で悩んでいました。でも、誰にも言わないでください」と話した。Aさんの左肩にはあざがあった。

このときの助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- Aさんの両親に情報提供をする。

- Aさんが帰った後、警察に通報する。

- 分娩終了後にAさんへの対応を検討する。

- Aさんに配偶者暴力相談支援センターの情報を提供する。

▶午後44

Aさんは弁護士に相談し、離婚を決意した。Aさんは正常分娩し、1か月健康診査で、新生児とともに来院した。「今は夫と別居しています。しかし、最近、夫から何度も電話があり、私と子どもに会いたいと言ってきている。もう夫に会うつもりはない。どうしたらよいのか」と話した。

助産師の対応として最も適切なのはどれか。

- 家の外には出ないように勧める。

- 児との面会について夫と直接話し合うよう勧める。

- 保護命令のための申し立てができることを情報提供する。

- Aさんの両親の立ち会いの下で、夫に子どもと面会させる。

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初妊婦、専業主婦)。既往歴に特記すべきことはない。身長156cm、非妊時体重52kg。妊娠7週2日、経腟超音波検査で胎児の心拍動が確認できた。1週前から起床時の胃部不快感があり、食欲が減退している。嘔吐は1日1回程度。

▶午後45

Aさんへの食事指導で正しいのはどれか。

- 「何回かに分けて少しずつ食べましょう」

- 「水分を摂り過ぎると嘔吐を誘発します」

- 「栄養バランスに留意して食材を選びましょう」

- 「食事の代わりにサプリメントを摂りましょう」

▶午後46

2週後、夫から外来に電話があり「しばらく食事の工夫をして様子をみていたがどんどん吐き気がひどくなり、現在、1日4、5回吐いている。食欲はほとんどなく、スポーツドリンクしかのどを通らないようだ。ずっとベッドに寝ている」と言う。妊娠9週3日、Aさんは夫に付き添われて受診した。下腹部痛や性器出血はない。顔色が悪くタオルを口元にあて、夫に支えられるようにして椅子に座っている。

入院の判断をするために重要な情報はどれか。

- 内診所見

- 吐物の内容

- 尿ケトン体

- 現在のBMI

▶午後47

入院後10日が経過し、安静および点滴治療によって症状は軽減してきた。訪室した助産師に対しAさんは「たくさん点滴しているので子どもに影響しないのか、とても心配です。インターネットで胎児の異常について検索してしまいます」とスマートフォンを持ちながら訴えた。

このときのAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 「今はあなたの治療が最優先ですよ」

- 「両親学級を受講して正しい知識を得ましょう」

- 「インターネットの情報に惑わされてはいけません」

- 「入院中の出産経験者の方に相談されてはどうですか」

- 「主治医から現在の状態について説明してもらいましょう」

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初産婦)。2年前に人間ドックで高血圧を指摘されていたが、自覚症状はなく、特に医療機関には通院していなかった。妊娠7週0日の初診時、血圧150/90mmHg、尿蛋白(-)であり、食事指導を受けた。その後、血圧は130/80mmHg前後で推移した。妊娠35週3日の妊婦健康診査では、血圧164/100mmHg、尿蛋白3+、尿糖(-)、下腿の浮腫2+であった。同日、血圧管理を目的に入院し、安静によって血圧は142/88mmHgまで低下した。翌日、血圧140/82mmHg、尿蛋白定量2.5g/日であった。

▶午後48

Aさんのアセスメントで正しいのはどれか。

- 妊娠高血圧

- 妊娠高血圧腎症

- 加重型妊娠高血圧腎症

- HELLP症候群

- ネフローゼ症候群

▶午後49

その後も入院を継続し、血圧は安定していた。妊娠37週0日、Aさんは全身性のけいれん発作を起こし、血圧が190/122mmHgまで上昇した。

最初に行われる処置はどれか。

- 気道確保

- 起座位への体位変換

- 口腔内へのタオルの挿入

- 膀胱留置カテーテルの挿入

▶午後50

3分程度でけいれん発作は消失した。Aさんの意識はもうろうとしており、呼びかけにはうなずくが返答がない。脈拍80/分、血圧145/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%。NSTを開始したところ胎児心拍数は正常であった。

このときAさんに必要となる対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血液検査

- 輸血の準備

- 頭部CTの準備

- 分娩誘発の準備

- 気管内挿管の準備

次の文を読み51、52の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性)。B型肝炎ウイルスキャリアで内科に定期的に通院している。HBs抗原陽性、HBe抗原陰性であることが判明しており、肝機能に異常はない。半年前に結婚し、妊娠を考えているが、子どもがB型肝炎ウイルスに感染する危険性を心配して助産師に相談した。

▶午後51

Aさんへの説明として正しいのはどれか。

- 「妊娠前にB型肝炎ワクチンの接種が必要です」

- 「主に子宮内で赤ちゃんに感染します」

- 「妊娠中にB型肝炎の治療を開始するのがよいです」

- 「感染を防ぐ目的で帝王切開術を行う必要はありません」

- 「出生直後に赤ちゃんに感染しているか確認します」

▶午後52

その後Aさんは妊娠し、妊娠経過は順調で2,850gの男児を病院で出産した。児は抗HBsヒト免疫グロブリンの投与とB型肝炎ワクチンの接種とを受け、退院した。産後10日目に助産師が家庭訪問した。Aさんは「母乳がすごく出ています。感染しないためには母乳をやめたほうがいいですか」と言う。

助産師の対応として適切なのはどれか。

- 「心配なら3か月の短期母乳栄養で人工乳に切り替えましょう」

- 「母乳を一度冷凍してから与えるようにしましょう」

- 「混合栄養に切り替えて母乳の量を減らしましょう」

- 「母乳をやめる必要はありません」

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初産婦)。妊娠39週4日。「赤ちゃんの動きがいつもに比べ少ないように思う」と電話連絡を助産師が受け、来院するように説明した。Aさんは夫に付き添われて来院した。来院時、体温36.5℃、脈拍91/分、血圧136/78mmHg。分娩監視装置を装着したところ胎児心拍数は130〜140bpmであった。内診所見は、子宮口1cm開大、少量の出血がみられた。入院30分後に胎児心拍数が60〜70bpmに低下し、体位変換をしたが回復しないため、助産師は酸素投与を行った。5分後に胎児心拍数が120〜130bpmに回復したため、経過観察した。30分後に遅発性一過性徐脈が出現したため、初めて医師に連絡をした。

▶午後53

この経過において助産師の注意義務違反にあたる可能性のある行為はどれか。

- 電話を受けたときに医師に連絡しなかった。

- 来院時の状況を医師に連絡しなかった。

- 入院30分後に胎児心拍数が低下したときに医師に連絡しなかった。

- 医師に連絡せずに酸素投与を行った。

▶午後54

その後、緊急帝王切開術が行われ、Aさんは2,650gの男児を出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後1点、5分後5点。夫は医師から「赤ちゃんが生まれる前に胎盤が先に剝がれ、赤ちゃんの具合が悪くなったので緊急手術をしました。赤ちゃんの回復のために集中治療室のある病院へ搬送します」と説明を受けた。搬送後に夫はうつむいて頭を抱え「何が悪かったのでしょう。自分には何ができるのでしょうか」と言っている。

このときの夫への助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「まずはゆっくり休んでください」

- 「今はAさんのそばについていてあげましょう」

- 「すぐに原因を調査する委員会が設置されます」

- 「胎盤が先に剝がれた原因について考えましょう」

▶午後55

その後、児は重度脳性麻痺となる可能性が高いと指摘された。Aさんが助産師へ「産科医療補償制度が受けられると聞いたのですが、詳しく教えてください」と話した。

説明で正しいのはどれか。

- 「原因分析の結果が家族に伝えられます」

- 「18歳まで経済的支援が受けられます」

- 「申請期限はありません」

- 「申請先は市町村です」

資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」