第103回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和2年2月13日実施の第103回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第103回助産師国家試験目次

第103回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

28歳の初産婦。妊娠初期から膀胱炎を繰り返していた。妊娠28週に、排尿時の痛みと37.5℃の発熱を訴えてかかりつけの産婦人科を受診した。

腎盂腎炎と膀胱炎との鑑別で確認する所見はどれか。

- 頻尿

- 細菌尿

- 残尿感

- 腰背部の叩打痛

▶午前2

胎児期の免疫反応が出生後の発症の要因となる疾患はどれか。

- 仮性メレナ

- 先天緑内障

- 慢性肺疾患

- 未熟児貧血

▶午前3

妊婦に投与された薬物と胎児への影響との組合せで正しいのはどれか。

- アミノグリコシド系抗菌薬――エナメル質形成不全

- アンギオテンシン受容体拮抗薬――臍帯ヘルニア

- チアマゾール――肺低形成症

- 非ステロイド抗炎症薬――動脈管収縮

▶午前4

A病院の助産師は、出産予定の初産婦の実母・義母を対象に「産後の母乳育児のサポート」をテーマとした「孫育て教室」を計画している。

教室に参加する実母・義母に関する情報で優先されるのはどれか。

- 家族形態

- 就労経験

- 出産回数

- 母乳育児経験

▶午前5

頭臀長〈CRL〉の計測によって分娩予定日を正確に診断できる妊娠時期はどれか。

- 6週

- 9週

- 12週

- 15週

▶午前6

産科の診療所で妊婦健康診査を受けている妊婦が妊娠中期に前置胎盤と診断された。

出血や子宮収縮がなく妊娠が経過している場合に、高次施設への紹介のタイミングとして推奨される時期はどれか。

- 妊娠33週0日未満

- 妊娠33週0日以降35週0日未満

- 妊娠35週0日以降37週0日未満

- 妊娠37週0日以降

▶午前7

新生児の低体温によって起こる生体反応で正しいのはどれか。

- ノルアドレナリン分泌低下

- 代謝性アルカローシス

- 末梢血管拡張

- 肺動脈収縮

▶午前8

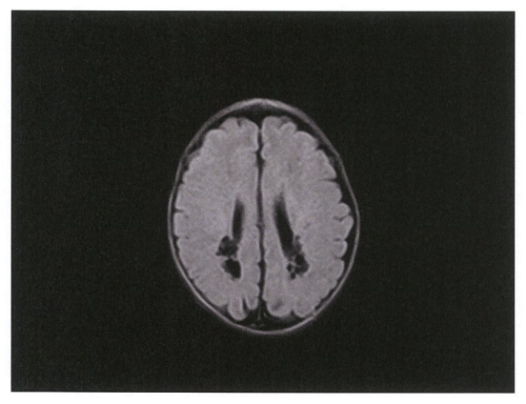

月齢2か月の男児。在胎30週3日、常位胎盤早期剝離のため緊急帝王切開で出生した。出生体重1,515g。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後1点、5分後4点、10分後8点。現在、全身状態は良好だが、退院前の頭部MRI検査で多発性囊胞性病変を認めた。MRI検査所見を別に示す。

この児の予後で最も考慮する疾患はどれか。

- 難聴

- 水頭症

- 脳性麻痺

- 下垂体機能低下症

▶午前9

産婦健康診査事業で正しいのはどれか。

- エジンバラ産後うつ病質問票〈EPDS〉による問診が必須である。

- 児の診察が健康診査に含まれる。

- 産後2か月までが対象となる。

- 全額公費負担となる。

▶午前10

院内助産において分娩時の出血時に助産師が自らの判断で行う対応で適切なのはどれか。

- 昇圧薬の投与

- 胎盤用手剝離

- 輸血開始の決定

- 腟内ガーゼ充塡

▶午前11

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉に定められている配偶者からの暴力に関する医療関係者の対応で正しいのはどれか。

- 通報先は児童相談所である。

- 通報することは守秘義務に反する。

- 事実上婚姻関係にある被害者については通報できない。

- 配偶者暴力相談支援センター等の利用について被害者に情報提供する。

▶午前12

助産所で妊婦健康診査を受けた妊婦の所見で、嘱託医師への相談・報告が必要なのはどれか。

- 妊娠25週で骨盤位であった。

- 妊娠29週で胎児心拍数基線が155bpmであった。

- 妊娠34週で悪心・嘔吐の訴えで来所した。

- 妊娠37週で1時間に4回以上の子宮収縮がみられた。

▶午前13

産科医療補償制度再発防止委員会の報告書に基づき、常位胎盤早期剝離に関する妊婦や家族に行う保健指導はどれか。

- 禁酒

- 厳密な体重管理

- 入院による安静の確保

- 気になる症状がある場合の医療機関への早期連絡

▶午前14

新生児溶血性疾患で正しいのはどれか。

- 日齢10以降に発症する。

- 末梢血中の網赤血球が減少する。

- 間接ビリルビン優位の高ビリルビン血症となる。

- ABO不適合溶血性疾患は母親の血液型がAB型の時に発症する。

- RhD不適合溶血性疾患は第2子より第1子の発症リスクが高い。

▶午前15

卵巣で正しいのはどれか。

- 内胚葉由来の臓器である。

- 子宮と卵巣堤索で連絡する。

- 卵胞は卵巣皮質に存在する。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉を産生する。

- 原始卵胞数のピークは30歳代である。

▶午前16

乳癌で正しいのはどれか。

- 超音波検査によって診断が確定する。

- 好発年齢は20〜30歳代である。

- 授乳期には発見が遅れやすい。

- 腫瘤の可動性は良好である。

- 圧痛を生じることが多い。

▶午前17

経口避妊薬の服用が禁忌となるのはどれか。

- 授乳中である。

- BMI25である。

- 子宮内膜症の既往がある。

- 1日5本の喫煙をしている。

- 子宮頸部円錐切除術後である。

▶午前18

流産を繰り返している夫婦の原因検索を行ったところ、均衡型転座が確認された。

この夫婦に対する次回の妊娠での流産再発率を低減させる治療法はどれか。

- 免疫グロブリン療法

- 夫のリンパ球免疫療法

- 着床前診断後の胚移植

- 低用量アスピリン療法

- プロゲステロン補充療法

▶午前19

Aさん(29歳、初産婦)。妊娠経過は正常。妊娠9週の経腟超音波検査で、左卵巣内に5cmの囊胞が確認された。囊胞は単房性で、内部に充実成分はなかった。妊娠13週に再度、経腟超音波検査が行われ、左卵巣内の囊胞は2cmに縮小していた。

この左卵巣囊胞の種類で最も考えられるのはどれか。

- 妊娠黄体

- 皮様囊腫

- 卵巣妊娠

- 粘液性囊胞腺腫

- 子宮内膜症性囊胞

▶午前20

分娩経過中に、胎児心拍数陣痛図上で変動一過性徐脈の発生のリスク因子となる胎児付属物の所見はどれか。

- 副胎盤

- 臍帯偽結節

- 臍帯長40cm

- 臍帯辺縁付着

- 胎盤の石灰沈着

▶午前21

出生直後の新生児の所見で早急に医師への報告が必要なのはどれか。

- 産瘤

- サーモンパッチ

- 耳瘻孔

- 臍帯ヘルニア

- 処女膜ポリープ

▶午前22

乳幼児健康診査における神経発達の評価で視覚障害を疑う所見はどれか。

- 生後1か月、片目に眼脂を認める。

- 生後3か月、目が小刻みに揺れる。

- 生後6か月、顔に掛けられたハンカチを払いのける。

- 生後18か月、鉛筆でぐるぐる丸を書く。

- 生後24か月、赤信号を進もうとする。

▶午前23

Aさん(36歳、初産婦)。妊娠分娩の経過に問題はなく正常分娩で男児を出産した。現在産後1か月。産後は実母の支援を受けて育児をしており、児の体重増加も順調である。Aさんは「実は女の子が欲しかった。この子がかわいいとは思えない」と言う。

Aさんの状況のアセスメントはどれか。

- マタニティブルーズ

- ボンディング障害

- 産褥精神病

- ネグレクト

- 育児不安

▶午前24

Aさん(32歳、1回経産婦)。第1子は経腟分娩後にB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉感染症を発症した既往があった。今回、妊娠35週で行った腟周囲培養検査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉は検出されなかった。

Aさんの第2子のB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉感染症予防のための対応で正しいのはどれか。

- 腟周囲培養検査を再度行う。

- 腟内の洗浄を行う。

- 帝王切開分娩を予定する。

- 陣痛発来あるいは前期破水後に抗菌薬を点滴投与する。

- 出生した児の皮膚消毒を行う。

▶午前25

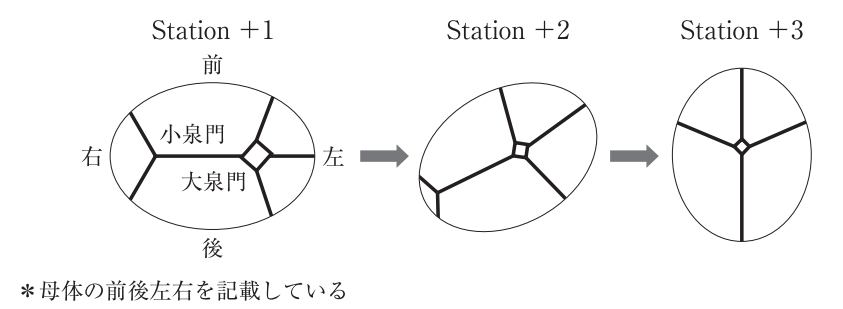

第1前方後頭位で正常に分娩が経過している。現在、内診所見で先進部下降度はStation+3、矢状縫合は斜径である。

この時の分娩進行状態で正しいのはどれか。

- 児頭の最大周囲径の位置は骨盤出口部である。

- 産瘤が児頭の右前頭部に形成されている。

- 内診で恥骨結合後面は下縁のみ触れる。

- 内診で大泉門を母体の前方に触れる。

- 児頭は発露の状態である。

▶午前26

四つん這い分娩の特徴で正しいのはどれか。

- 介助者は産婦の表情を観察しやすい。

- 回旋異常が自然に矯正されやすい。

- 胎児の一過性頻脈が起こりにくい。

- 骨盤出口部が拡大しやすい。

- 産婦が腹圧をかけにくい。

▶午前27

在胎36週0日、出生体重2,000gで出生した男児。後頭部の頭皮欠損、小頭症、前額部の血管腫、小眼球症や鼻梁の盛り上がり、口唇口蓋裂および多指症を認めた。

児の身体的特徴から考えられる疾患はどれか。

- 13トリソミー

- 21トリソミー

- 22q11.2欠失症候群

- Turner〈ターナー〉症候群

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群

▶午前28

出生後2か月ころまでの乳児がビタミンK欠乏性出血症を発症するリスクが高くなる要因はどれか。

- 妊娠中の抗てんかん薬の服用

- 高年初産の母体

- 正期産での分娩

- 人工乳栄養

- 女児

▶午前29

日齢0の新生児。在胎週数36週0日、頭位経腟分娩で出生。出生体重2,300g。外表所見より18トリソミーが疑われて入院となった。入院後の検査で単心室、重症心不全、食道閉鎖を認め、外科治療は可能だが、手術後1か月以上延命できる可能性は低いと判断された。

両親への対応で適切なのはどれか。

- 外科手術を受けることを勧める。

- 母親への説明は父親を通して行う。

- 治療方針が決定するまで面会を制限する。

- 看取りの医療の選択肢について説明する。

- 入院当日は重篤な状態であることの説明は避ける。

▶午前30

均衡型胎児発育不全を呈する不当軽量児の特徴で正しいのはどれか。

- 双胎児に多い。

- 頭囲の発育は保たれる。

- 妊娠28週以降に発現する。

- 先天奇形の合併頻度が高い。

- 不当軽量児の大多数を占める。

▶午前31

日本で実施されている全国調査のうち、DOHaD学説が調査の基盤概念となっているのはどれか。

- 乳幼児栄養調査

- 国民生活基礎調査

- 全国家庭児童調査

- 乳幼児身体発育調査

- 子どもの健康と環境に関する全国調査〈エコチル調査〉

▶午前32

抗不安薬内服中の妊婦から出生した新生児に認められる薬物離脱症候群の症状で注意するのはどれか。2つ選べ。

- 嘔吐

- 発疹

- 頭囲拡大

- 無呼吸発作

- 頭頂部の皮膚剝離

▶午前33

羊膜で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血管がない。

- 羊水を分泌する。

- 胎生42日目に形成される。

- エストロゲンが分泌される。

- 子宮内膜から分化したものである。

▶午前34

羊水過多症に伴い母体に生じる症状はどれか。2つ選べ。

- 多尿

- 発熱

- 不眠

- 子宮収縮

- 食欲亢進

▶午前35

異所性妊娠で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 卵管間質部妊娠の頻度が最も高い。

- クラミジア感染症がリスク因子となる。

- 黄体形成ホルモン〈LH〉値測定が診断に有用である。

- 妊娠4週で子宮内に胎囊を認めない場合に診断される。

- 薬物療法としてメトトレキサートが用いられる。

▶午前36

Naegele〈ネーゲレ〉鉗子による急速遂娩で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 矢状縫合が横径の場合に適応となる。

- 鉗子柄を左右に動かして牽引する。

- 娩出完了まで会陰保護は行わない。

- 吸引分娩より牽引力が強い。

- 膀胱を空にして実施する。

▶午前37

播種性血管内血液凝固〈DIC〉を発生しやすい基礎疾患として産科DICスコアで加点対象となっているのはどれか。2つ選べ。

- 羊水塞栓症

- 癒着胎盤

- 妊娠糖尿病

- 常位胎盤早期剝離

- 仰臥位低血圧症候群

▶午前38

母乳ケア外来で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 集団指導を中心とする。

- 乳房ケア以外に心理的サポートも行う。

- 卒乳に関する相談は産科外来を紹介する。

- 対象の基準は出産後1年までの母親とする。

- 母乳ケア外来の評価を入院中の母乳育児ケアに活用する。

▶午前40

助産所の開設で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 医療法に規定されている。

- 開設者は助産師免許が必要である。

- 開設届は都道府県知事に提出する。

- 無床の助産所の開設届は不要である。

- 1人の助産師が同時に2か所以上の開設はできない。

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(28歳、初妊婦)。自然妊娠して病院の産婦人科で妊婦健康診査を受け、妊娠経過は順調であった。夫婦関係は良好で、夫は出産を非常に楽しみにしている。

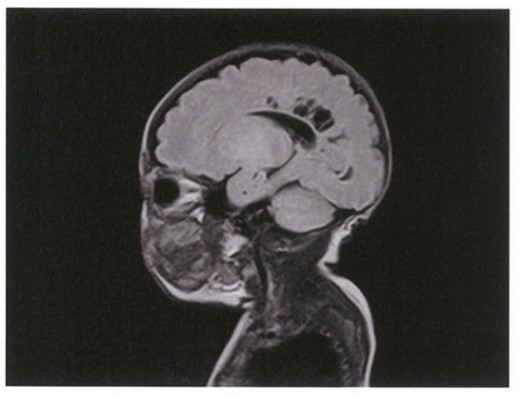

妊娠24週の受診時に、Aさんは助産師に実兄のBさん(37歳)について話をした。Bさんは3年前から体が疲れやすく、握った指が開きにくい症状があり、神経内科を受診したところ検査の結果、遺伝性の神経筋疾患の診断を受けたという。Aさんは、Bさんの病気が今回の胎児に影響することを心配している。Bさんの病気については夫に話しておらず、今のところAさんには自覚症状はない。

▶午前41

この時点でのAさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 出産するまで悩まないよう励ます。

- 成人した後に発症する病気であると説明する。

- 次回の妊娠では児に遺伝する可能性が高まると説明する。

- Bさんの病気について夫と情報共有することを提案する。

▶午前42

その後、AさんはBさんから詳しい診療情報を入手して、妊娠26週の妊婦健康診査の際に助産師に渡した。Bさんの主治医が作成した家系図によると、Bさん以外にもAさんの実母および実叔父、実祖父にもBさんと同様の疾患が発症していた。AさんとBさんの家系図を示す。

Aさんの家系における遺伝性疾患の遺伝形式で可能性が高いのはどれか。

- 母系遺伝

- X連鎖優性遺伝

- X連鎖劣性遺伝

- 常染色体優性遺伝

- 常染色体劣性遺伝

▶午前43

その後、妊娠30週の妊婦健康診査で胎児の解剖学的構造の異常はないが、羊水量が多いことが確認された。Aさんは産科医の勧めで、神経内科の診察と筋電図検査を受けたところ、Bさんと同じ疾患を有する可能性が高く、診断確定には遺伝子の検査が必要であると説明を受けた。Aさんは産科医と助産師に、分娩前に胎児に遺伝する可能性について調べる方法があるかどうかを質問した。

胎児の罹患の確定診断が可能な検査はどれか。

- 羊水検査

- 胎児MRI検査

- 胎児心拍数陣痛図

- 母体血清マーカー検査

- 非侵襲的出生前検査〈NIPT〉

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

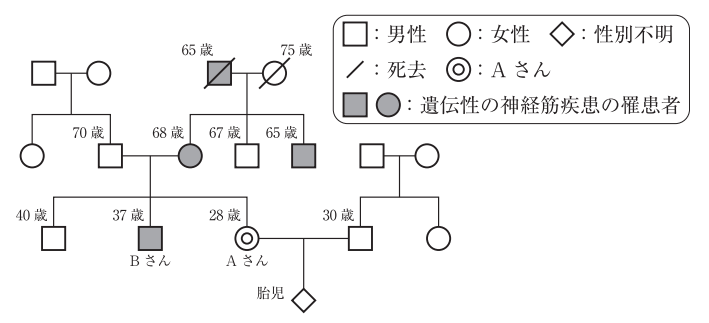

Aさん(30歳、2回経産婦)。第2子分娩後に腹腔鏡下子宮筋腫核出術の既往があるが、経腟分娩は可能と診断されていた。妊娠経過は順調であった。妊娠40週0日、陣痛発来にて入院となった。入院1時間後の時点で破水し、その後陣痛が増強した。さらに2時間が経過し、Aさんは額に汗を浮かべながら陣痛に耐えている。内診所見では既破水、子宮口全開大、Station+2であった。

▶午前44

この時点の胎児心拍数陣痛図を別に示す。

胎児心拍数陣痛図の所見で正しいのはどれか。

- 一過性頻脈

- サイヌソイダルパターン

- 早発一過性徐脈

- 遅発一過性徐脈

- 変動一過性徐脈

▶午前45

児娩出後30分が経過したが、胎盤剝離徴候がみられないため、医師によって胎盤用手剝離が行われて胎盤娩出となった。胎盤娩出後30分の時点で赤色の性器出血が持続しており、胎盤娩出後の出血量が300mLを超えた。Aさんは間歇的に軽度の下腹部痛を訴えているが、バイタルサインは正常である。子宮頸管や腟壁および会陰に異常所見はない。子宮底は臍高の位置に硬く触れる。

この時点での助産師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 下腹部を温める。

- 輸血の準備をする。

- 子宮底の輪状マッサージを行う。

- 胎盤実質の欠損の有無を確認する。

- 子宮内腔バルーン圧迫法の準備をする。

▶午前46

産褥3日の午後、Aさんは悪寒と発熱を自覚した。バイタルサインは体温38.8℃、血圧125/75mmHg、呼吸数25/分である。乳房は緊満しており軽度熱感があるが、痛みはない。子宮に圧痛があり、子宮底は臍高でやや軟である。経腹超音波検査では子宮内に悪露の貯留があるが、子宮体部筋層の異常はなく、腹腔内の出血は認めない。血液検査で白血球15,300/μL、Hb11.3g/dL、血小板12万/μL、CRP4.2mg/dLであった。

Aさんの発熱の原因で考えられるのはどれか。

- 乳腺炎

- 子宮破裂

- 子宮内膜炎

- 生理的な子宮復古

- 妊娠高血圧症候群

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

Aさん(43歳、経産婦、専業主婦)。夫(45歳、会社員)と男児(2歳)と3人暮らし。妊娠11週3日。Aさんは「つわりがつらく、食事がしっかり摂れていません。水分は気を付けて摂っています」と言う。身長160cm、体重63kg(非妊娠時から-1kg)。血圧132/80mmHg。Hb10.6g/dL、Ht33%。尿蛋白(-)、尿ケトン体(-)。胎児は頭臀長〈CRL〉55mm、胎児心拍が確認された。

▶午前47

Aさんの妊娠経過の診断で正しいのはどれか。

- 貧血

- 重症妊娠悪阻

- 胎児発育不全

- 高血圧合併妊娠

▶午前48

妊娠30週0日。体重75kg。血圧142/90mmHg。尿蛋白+、浮腫+。時々腹部が張る感じがすると話す。推定胎児体重1,500g、胎児心拍正常。医師から1週後に受診するようにとの指示があった。Aさんは「自宅で血圧を測るとそんなに高くありません。子どもの世話もあるし、入院となると困ります」と言う。

助産師がAさんに行う生活指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「水分摂取を控えましょう」

- 「毎日ウォーキングをしましょう」

- 「自宅での血圧測定を続けましょう」

- 「家事や育児の合間には安静を心がけましょう」

- 「摂取エネルギーは、1日1,600kcal程度にしましょう」

▶午前49

妊娠35週0日。妊娠30週以降、血圧上昇はなく経過している。Aさんは「前回のお産は、時間がかかってつらかったのでお産が不安になってきました。バースプランはまだ立てていません。今回が最後のお産だと思うので、よい体験にしたいです」と助産師に話す。

Aさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 「前回より短時間で出産できますよ」

- 「無痛分娩を検討してはどうでしょうか」

- 「分娩中の過ごし方について一緒に考えましょう」

- 「次回の健康診査までにバースプランを完成させてください」

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

Aさん(39歳、1回経産婦)。妊娠中の経過は順調であった。妊娠40週2日、陣痛が開始したため入院となった。午前1時30分、陣痛は2〜3分間欠、発作は40〜50秒。午前2時00分に破水。「便がしたい感じ。どうしてこんなに痛いの」と言いながら強くいきんでいる。内診所見は子宮口7cm開大、展退度90%、Station+1。

▶午前50

このときの助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 食事摂取を勧める。

- 陣痛発作時に弛緩法を促す。

- 短息呼吸の方法を指導する。

- 分娩体位を整え努責を誘導する。

▶午前51

午前3時30分、3,560gの男児を正常分娩した。Apgar〈アプガー〉スコア1分後9点、5分後9点。午前3時35分に胎盤娩出。分娩時の会陰切開は行わず、産道裂傷は認めなかった。胎盤娩出後、子宮収縮は良好で出血も速やかに止まった。3期までの出血量は約450mLであった。午前4時30分、Aさんは「下腹部の方が徐々に痛くなり、痛みが止まりません」と訴えて顔をしかめている。脈拍116/分、血圧90/60mmHg。子宮底の硬度良好で、外出血はパットに少量である。外陰部には明らかな異常を認めないが、腟の左側の奥の方が顕著に膨隆している。

Aさんの状況で考えられるのはどれか。

- 不全子宮破裂

- 羊水塞栓症

- 頸管裂傷

- 弛緩出血

- 腟壁血腫

▶午前52

医師の処置を受けてAさんの状態は安定し、痛みも軽減した。分娩後4時間の時点で助産師とともに初回歩行を行ったところ、気分不快を訴えたため車椅子でベッドに戻った。Aさんのバイタルサインは脈拍94/分、血圧100/50mmHg。分娩後の総出血量1,600mLであった。出生後の児の状態は良好である。ベッドに戻ったAさんは児との面会を希望した。

この時点でのAさんと児への対応で適切なのはどれか。

- 母児同室を開始する。

- 早期母子接触を実施する。

- 新生児室内で児と面会する。

- 病室で短時間の面会を行う。

- 翌日までは面会を行わない。

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦、専業主婦)。B市在住で、夫(35歳、会社員)と2人暮らし。Aさんは双胎妊娠で、妊娠高血圧症候群を合併していたため、妊娠34週から管理入院していた。本日、妊娠37週4日。腹痛と性器出血があり、常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開分娩となった。第1子は女児で出生時体重2,500g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後5点、5分後8点であった。第2子は男児で出生時体重2,350g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後2点、5分後2点。出生後2時間で死亡した。

▶午前53

第2子について必要な対応はどれか。

- 出生証明書の交付

- 死産証書の交付

- 死胎検案書の交付

- 異常死産児の届出

▶午前54

病棟師長はAさんの分娩を担当した助産師に、速やかに助産録を記載するよう伝えた。

担当助産師の対応で適切なのはどれか。

- 第1子用と第2子用の2部作成する。

- 分娩経過記録の記載を手術室看護師に依頼する。

- 妊娠高血圧症候群に関する記載は医師の診療録に委ねる。

- 緊急手術に関するインフォームド・コンセントの内容を記載する。

▶午前55

産褥4日。Aさんは第2子の葬儀のため外出し、産褥6日から母児同室となった。時々流涙することがあったが「夫とともにがんばってこの子を育てたい」と助産師に話した。産褥14日で退院となった。退院前日、面会に来た夫から助産師に対して「出産育児一時金について教えてほしい」と相談があった。Aさんは夫の扶養家族である。

夫への説明で正しいのはどれか。

- 「お子さん2人分が支給されます」

- 「居住地のB市から支給されます」

- 「正常分娩ではなかったので支給されません」

- 「Aさんは被保険者ではないので支給されません」

第103回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

妊婦の摂取量が過量な場合に、有機水銀による胎児の健康障害が最も懸念される魚介はどれか。

- アジ

- サケ

- イワシ

- キンメダイ

▶午後2

骨盤内臓器で正しいのはどれか。

- 基靱帯は子宮支持組織の一つである。

- 子宮動脈は総腸骨動脈から分岐する。

- 性成熟期女性の正常な子宮は鵞卵大である。

- 卵巣動脈は卵巣固有靱帯(固有卵巣索)内を通る。

▶午後3

子宮頸がん検診で適切なのはどれか。

- NILMでは精密検査を勧める。

- 子宮頸部細胞診の検体採取は吸引法で行う。

- ベセスダシステムに基づいた分類で報告される。

- 日本における対象者の受検率は70%を超えている。

▶午後4

受精卵の着床で正しいのはどれか。

- 着床するのは胞胚期である。

- 子宮内膜の増殖期に着床する。

- 受精卵は受精後10日目に着床する。

- 子宮内膜に接着してから透明帯が消失する。

▶午後5

胚葉由来と組織との組合せで正しいのはどれか。

- 内胚葉――中枢神経

- 外胚葉――平滑筋

- 中胚葉――甲状腺

- 中胚葉――心臓

▶午後6

Aさん(39歳、初産婦)。妊婦健康診査で来院した。妊娠16週、単胎。身長160cm、体重56kg(非妊時体重55kg)。妊娠経過は順調である。Aさんは助産師に「今まで運動習慣はなかったのですが、マタニティビクスを始めたいと思っています。注意することはありますか」と質問した。

助産師の対応で適切なのはどれか。

- 「1分間の脈拍が145回を超えないようにしましょう」

- 「妊娠28週以降に始めましょう」

- 「午後3時以降に行いましょう」

- 「毎日運動しましょう」

▶午後7

乳幼児のアタッチメント〈愛着〉で正しいのはどれか。

- 不特定の他者と結ばれる関係である。

- 他者を遠ざけるために信号行動を行う。

- 愛着対象を安全基地として探索活動を行う。

- アタッチメントの形成で人見知りは消失する。

▶午後8

在胎38週0日、2,800gで出生した日齢12の新生児。母乳栄養のみである。

人工乳の補足の検討が必要な児の状況はどれか。

- 頻回の溢乳

- 体重2,750g

- 授乳回数10回/日

- 排便回数5〜6回/日

▶午後9

生後4か月の女児。外傷を主訴に、母親に連れられて救急外来を受診した。2歳の兄も一緒に来院した。母親は「2歳の兄が一緒に遊ぼうと腕を引っ張っていた。また、寝返りをしてソファから落ちたようだ」と話す。女児は不機嫌でぐずっている。医師が女児を診察した結果、左上腕内側と右前額部の出血斑、左鎖骨骨折、右肋骨骨折を認めた。

女児の受傷原因で最も考えられるのはどれか。

- 養育過誤

- 本人の転落

- 兄との遊びでの事故

- 保護者の身体的虐待

▶午後10

NICU入院中の早産児の足底採血を行う際、児の感じる痛みのケアのために行うのはどれか。

- 経腸栄養投与後に採血する。

- 23G注射針を用いて採血する。

- 採血前に口腔内に白湯を投与する。

- 採血前に児の身体をタオルでくるむ。

▶午後11

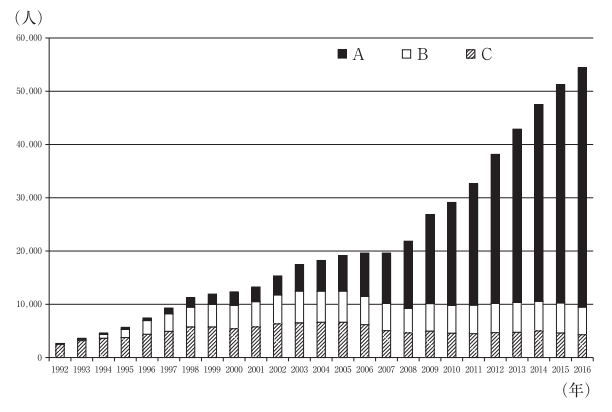

日本における生殖補助医療による出生児数の推移のグラフを示す。

Aはどれか。

- 顕微授精出生児

- 体外受精出生児

- 凍結融解胚移植出生児

- 提供配偶子による出生児

▶午後12

助産所における胎盤の取扱いで適切なのはどれか。

- 助産所の敷地内に埋める。

- 廃棄数を自治体へ報告する。

- 産婦の自宅への持ち帰りを許可する。

- 市町村長の許可を受けた廃棄物収集運搬業者に委託する。

▶午後13

Aさん(36歳、初産婦)。産後1か月。体重53kgで、非妊時から2kg減少している。母乳のみで授乳している。Aさんの平均摂取カロリー量は1,950kcal/日であった。

授乳期に推奨される1日当たりの摂取カロリー量にするために、Aさんが増量する必要があるカロリー量で正しいのはどれか。

- 100kcal

- 200kcal

- 400kcal

- 600kcal

▶午後14

Aさん(17歳、高校生)。母親とともに月経前症候群の相談で産婦人科を受診した。月経周期は30日型で規則的で、月経痛がある時は市販の痛み止めを時々服用している。医師の診察では子宮、卵巣に形態的異常はなかった。Aさんは「月経前の数日間は、いつもイライラして憂鬱な感じがある。授業に集中できず、担任の先生にしばしば注意を受けてしまい、困っている」と助産師に話した。

Aさんへの助産師の助言で適切なのはどれか。

- 「低用量ピルによる治療の選択肢があります」

- 「月経開始前から痛み止めを使いましょう」

- 「月経前は学校を休むようにしましょう」

- 「月経前の症状は自然に治ります」

▶午後15

Aさん(32歳、経産婦)。夫と長女(2歳半)との3人暮らし。妊娠24週2日の妊婦健康診査に実母および長女と3人で来院した。待合室にいるAさんの左腕には、肘を中心に広範囲に包帯が巻かれており、助産師はドメスティック・バイオレンス〈DV〉を疑った。

助産師の最初の対応で適切なのはどれか。

- 警察に通報する。

- Aさんに包帯を巻いている理由を尋ねる。

- Aさんと1対1で話ができる場所を確保する。

- Aさんの実母に包帯を巻いている理由を尋ねる。

- AさんにDVスクリーニングの自記式調査票の記入について説明する。

▶午後16改題

定期予防接種で生後2か月から接種が可能でないのはどれか。

- 肺炎球菌ワクチン

- ロタウイルスワクチン

- 四種混合〈DPT-IPV〉ワクチン

- 麻しん風しん混合〈MR〉ワクチン

- インフルエンザ菌b型〈Hib〉ワクチン

▶午後17

Aさん(75歳)。性器脱と診断され、ペッサリーの挿入により症状が改善していた。最近、帯下に少量の出血が混じるため産婦人科を受診した。ペッサリーと接する腟壁に浅いびらんがあり、少量出血を認める。超音波検査では子宮、付属器は正常で、子宮頸部の細胞診では異常はない。

出血の改善に有効な腟錠の成分はどれか。

- イソコナゾール

- エストリオール

- プロゲステロン

- メトロニダゾール

- クロラムフェニコール

▶午後18

Aさん(32歳、初妊婦)。妊娠6週に、四肢と体幹に軽度の隆起を伴う紅色の皮疹が多発しているのが確認された。妊娠前に外陰部の腫瘤を自覚していたが、自然に消失したという。産婦人科で梅毒血清反応と梅毒トレポネーマ抗体血清検査〈TPHA〉を行ったところ、いずれも陽性であった。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。

- γ-グロブリンの投与を行う。

- ペニシリン系抗菌薬を投与する。

- 妊娠12週以降に治療を開始する。

- 陰圧室に隔離して治療を行う必要がある。

- 梅毒トレポネーマ抗体血清検査〈TPHA〉が陰性となるまで治療を継続する。

▶午後19

Aさん(19歳、初妊婦、飲食店勤務)。20歳の会社員Bさんと同居している。Bさんとの間での妊娠が判明して産婦人科で妊婦健康診査を受けていた。Bさんは妊娠を喜んでいて出産を楽しみにしているが、AさんはBさんの家族との関係が悪く、入籍の予定はないと言う。Aさんは産後に1年の育児休業を予定している。

出産に向けた準備を進める上で、助産師が確認する情報で最も重要なのはどれか。

- 自宅の広さ

- Aさんの通勤時間

- Aさんの家族関係

- 分娩費用の準備状態

- Aさんの母乳育児の希望

▶午後20

29歳の1回経産婦。妊娠40週1日。陣痛発来で入院となり、その後破水した。破水時の内診所見は子宮口4cm開大、展退度70%、Station-2で、羊水流出が持続的に認められた。胎児心拍数陣痛図の所見で軽度の変動一過性徐脈が認められ、連続モニタリングを行っていたが、破水から2時間後、突然遷延一過性徐脈が出現し、臍帯脱出が疑われた。

助産師が産婦に対して最初に行うのはどれか。

- 側臥位への体位変換

- 羊水流出量の確認

- 深呼吸の促し

- 血圧測定

- 内診

▶午後21

分娩進行中の子宮口全開大後の経時的な内診所見を図に示す。

この場合の児頭回旋で正しいのはどれか。

- 第1前方後頭位

- 第2前方前頭位

- 低在横定位

- 高在縦定位

- 不正軸進入

▶午後22

Aさん(34歳、初産婦)。陣痛発来して、産婦人科に入院した。Aさんは無痛分娩を希望し、硬膜外カテーテルから局所麻酔薬が投与された。その3分後に、Aさんは手のしびれと気分不快を訴えた。頸部に氷を当てたところAさんはあまり冷たくないという。

この時点で直ちに準備するもので優先度が高いのはどれか。

- 降圧薬

- 輸血用器材

- 吸入ステロイド薬

- 気管挿管のための器材

- 自動体外式除細動器〈AED〉

▶午後23

42歳の経産婦。既往歴、家族歴に特記すべきことはない。前置胎盤に伴う出血があり、2週間の安静入院後、妊娠37週で帝王切開術となった。手術翌日の子宮底の高さは臍下1横指で、収縮は良好である。術後の初回歩行前に左下腿に浮腫と発赤を認め、その部位に痛みを訴えている。バイタルサインは体温37.0℃、脈拍80/分、血圧120/75mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

優先的に行うのはどれか。

- 心電図検査

- 尿定性検査

- 凝固機能検査

- 呼吸機能検査

- 造影CT検査

▶午後24

日齢3の正期産児。出生体重3,100g。混合栄養で哺乳は良好だが、哺乳後の非胆汁性嘔吐を1日4、5回認めている。排尿、排便は良好である。本日の体重は2,850gで腹部膨満を認め、医師の診察の結果、胃軸捻転の疑いと診断されている。

児の日常のケアの際の助産師の対応で適切なのはどれか。

- 上体の挙上

- 糖水の投与

- 人工乳の増量

- 腹部マッサージ

- おしゃぶりの使用

▶午後25

正期産児に発症した胎便吸引症候群の合併症で注意するのはどれか。

- 壊死性腸炎

- 動脈管開存症

- 気管支肺異形成

- 胎便関連性腸閉塞

- 新生児遷延性肺高血圧症

▶午後26

生後12時間の新生児。在胎32週1日、出生体重1,700gで出生した。保育器内で経鼻的持続気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉(吸入酸素濃度25%)を開始し、輸液管理中である。バイタルサインは、体温(腋窩温)36.5℃、呼吸数65/分、心拍数160/分、血圧50/32mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉94%であった。また、血糖値は60mg/dLであった。

現在の児の状態の評価で正しいのはどれか。

- 頻脈

- 多呼吸

- 低血圧

- 低体温

- 低酸素血症

▶午後27

機能性月経困難症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 周期性の痛みがある。

- 30歳以降の発症が多い。

- 子宮内膜症が関与している。

- 月経が始まると症状が消失する。

- レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉で症状が緩和する。

▶午後28

胎児期における男性化の性分化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ウォルフ管が退縮する。

- SRY遺伝子の発現が必要である。

- アンドロゲン作用が抑制されている。

- 抗ミューラー管ホルモンが作用する。

- 外性器の形成は胎生2か月で完了する。

▶午後29

33歳の女性。卵管因子による不妊のため1年前から治療を開始し、今回初めて体外受精―胚移植〈IVF-ET〉を受けることになった。

女性への治療方法の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「移植する胚は1個です」

- 「胚は卵管内に移植します」

- 「卵子の採取には腹腔鏡を使用します」

- 「成熟卵胞を刺して卵子を採取します」

- 「顕微鏡下で精子を卵子に注入し受精させます」

▶午後30

妊娠による母体の生理学的変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血清アルブミン値は上昇する。

- 血中尿素窒素は低下する。

- 凝固機能が抑制される。

- 心拍出量が増える。

- 腹式呼吸になる。

▶午後31

妊娠中期以降の胎児の発育・発達で、羊水の存在が重要なのはどれか。2つ選べ。

- 肺の成熟

- 腎機能の発達

- 消化管の発達

- 骨髄造血の増加

- 副腎皮質の発育

▶午後32

分娩進行中の子宮の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 外子宮口が後方に移動する。

- 子宮峡部は伸展して薄くなる。

- 子宮頸部は下方から開大・短縮する。

- 子宮洞筋部の収縮は娩出の原動力となる。

- 組織学的子宮口の位置に生理的収縮輪が形成される。

▶午後33

Aさん(28歳、初産婦)。昨日3,680gの児を吸引分娩で出産し、分娩2時間後に導尿し300mLの排尿があった。現在分娩後8時間が経過しているが自然排尿がなく、Aさんは助産師に「トイレに行きたい感じがしないです」と話した。

Aさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 骨盤底筋の体操を指導する。

- 水分摂取量を確認する。

- トイレで自然排尿を試みるよう促す。

- 導尿する。

- 尿意を感じるまで様子をみて良いと伝える。

▶午後34改題

令和4年(2022年)の日本の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は1.26である。

- 人工死産率よりも自然死産率の方が高い。

- 年齢別の出生率で最も高いのは25〜29歳である。

- 新生児死亡の原因は「周産期に特異的な呼吸障害、および心血管障害」が最多である。

▶午後35

児童福祉法で規定しているのはどれか。2つ選べ。

- 子の看護休暇

- 乳幼児健康診査

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 地域子育て支援拠点事業

- 母子健康包括支援センター

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)。妊娠26週3日。身長160cm、体重64kg(非妊時体重60kg)。本日の75gOGTTで負荷前105mg/dL、1時間値190mg/dL、2時間値160mg/dLであり、妊娠糖尿病と診断された。

▶午後36

Aさんの行う血糖コントロールで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 1日1回の自己血糖測定をする。

- 食前の目標血糖値を100mg/dL以下とする。

- 食後2時間の目標血糖値を150mg/dL以下とする。

- 妊娠中に減量をする。

- 1日摂取エネルギー量を1,800kcalとする。

▶午後37

妊娠39週3日。Aさんは、破水後に来院し、入院した。羊水混濁なし。児は頭位、推定胎児体重3,600g。2時間後に自然に陣痛発来し、分娩は順調に経過した。入院から8時間後に児頭は娩出されたが、肩甲がひっかかり娩出されない。

この時のAさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 子宮底圧迫法を行う。

- 児頭を下方に牽引する。

- 恥骨結合の上から肩甲を押す。

- McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとる。

- 指を児の腋窩に入れ腕を解出する。

▶午後38

児は無事に出生した。出生体重3,800g。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後10点。生後1時間、児のバイタルサインは直腸温36.8℃、呼吸数55/分、心拍数150/分。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であり、診察上明らかな異常所見は認めなかった。

この児に注意すべき合併症はどれか。

- 低血糖

- 低体温

- 頭蓋内出血

- 新生児一過性多呼吸

- 先天性甲状腺機能低下症

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

Aさん(33歳、初産婦)。30歳で甲状腺機能亢進症を発症し、Basedow〈バセドウ〉病の診断により甲状腺亜全摘術を受け、レボチロキシンの内服を継続していた。Aさんは無月経を主訴に産婦人科を受診して、妊娠6週相当と診断された。また、診察で子宮体部の筋層内に複数の子宮筋腫が指摘されて子宮体部全体は新生児頭大であった。

▶午後39

医師の診察後にAさんは「子宮筋腫ができているなんて知りませんでした。妊娠や出産にどのような影響がありますか」と助産師に聞いた。

助産師が行うAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「胎児の先天異常のリスクが増加します」

- 「出産後に子宮全摘出術が必要です」

- 「妊娠糖尿病になりやすくなります」

- 「子宮破裂を生じやすくなります」

- 「切迫早産が生じやすくなります」

▶午後40

その後の妊娠経過は順調で、血液検査では甲状腺機能は正常範囲であった。妊娠34週の妊婦健康診査の超音波検査で胎児の甲状腺の腫大が確認された。産科医師からAさんに、出産後に児の甲状腺機能亢進症が生じる可能性が告げられた。診察後にAさんは助産師に「私のバセドウ病は落ち着いているのに、どうして赤ちゃんの甲状腺機能が異常になるのでしょうか」と訴えた。

Aさんの児の甲状腺機能亢進症が生じる原因で正しいのはどれか。

- ヒト絨毛性ゴナドトロピン

- 甲状腺切除手術の既往

- レボチロキシンの内服

- 自己抗体の胎盤通過

- 胎児の甲状腺癌

▶午後41

妊娠38週0日に陣痛発来し、Aさんは入院となった。入院後12時間の経過で子宮口が全開し、その後4時間で分娩となった。児は3,650gの男児で、Apgar〈アプガー〉スコア1分後9点、5分後9点である。胎盤は児の娩出の5分後に自然娩出となった。その後も出血が持続しており、胎盤娩出後5分間の出血量は450mLとなった。医師による診察が行われているが原因が特定できていない。Aさんは意識清明で、バイタルサインは脈拍85/分、血圧120/75mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)である。

この時点でのAさんへの対応で最も優先されるのはどれか。

- 飲水を促す。

- 酸素を投与する。

- 末梢静脈を血管確保する。

- 側臥位への体位変換を促す。

- 弾性ストッキングの着用を勧める。

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦、会社員)。現在、妊娠14週3日。昨夜、少量の性器出血があったため、家族とともに外来受診した。身長165cm、体重57.0kg(非妊時体重56.5kg)。血圧126/68mmHg。Hb11.5g/dL、Ht33.2%。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢浮腫(-)、下肢に静脈瘤を認めるが痛みはない。既往歴は特にない。

▶午後42

胎児心拍数150bpm、下腹部痛の自覚なし。診察後に絨毛膜下血腫を指摘され、医師からなるべく安静にするように言われた。Aさんは「安静の必要性について上司にどのように伝えればいいですか」と助産師に相談した。

Aさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 家族から説明してもらうように提案する。

- 助産師が上司に電話で説明することを伝える。

- 母子健康手帳を使って説明するように伝える。

- 母性健康管理指導事項連絡カードの利用を提案する。

▶午後43

妊娠32週。妊婦健康診査で特に異常はなかった。Aさんは助産師に「被用者保険に加入していますが、これから出産準備に入って仕事ができないと、収入がなくなりますよね。収入がなくなるのはとても困ります」と不安そうにしている。

産前休業取得中にAさんが支給の対象となるのはどれか。

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 育成医療

- 出産扶助

▶午後44

Aさんは妊娠41週5日、妊婦健康診査のために病院を受診した。超音波検査で推定胎児体重2,600g、AFI5で羊水量の減少が確認された。胎児心拍数陣痛モニタリングではリアクティブパターンであった。体温36.5℃、脈拍60/分、血圧130/78mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。医師からAさんは分娩誘発のための入院を勧められたが「分娩誘発のために入院になるなんて思いもよらなかった。入院しないでいたらどんなことが起きてくるのですか」と助産師に尋ねた。

Aさんの分娩で特に予測されるのはどれか。

- 常位胎盤早期剝離

- 胎児機能不全

- 子宮内感染

- 肩甲難産

- 弛緩出血

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)。妊娠経過は順調であった。妊娠39週5日で3,420gの女児を吸引分娩で出産した。分娩所要時間20時間50分、破水から分娩までの所要時間1時間30分。分娩時出血量450mL。正中側切開術が施行された。

▶午後45

分娩後5時間。体温37.4℃、脈拍88/分、血圧100/74mmHg。子宮底の高さ臍高、子宮底は硬く触れる。赤色悪露中等量、後陣痛軽度。会陰縫合部の発赤(-)、腫脹軽度、発汗がみられ、口渇を訴える。

この時点のAさんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 口渇は耐糖能の異常によるものである。

- 出血多量による頻脈がみられている。

- 自然に正常体温に戻る可能性が高い。

- 会陰縫合部の感染が疑われる。

- 子宮復古は良好である。

▶午後46

産褥3日。母児同室となり、Aさんは頻回に授乳を行っている。児の体重は3,300g。排便(移行便)3回/日、排尿5回/日。活気があり吸啜良好である。Aさんは「授乳のコツもわかってきましたが、昨晩も眠れなかったので疲れてきました」と言う。

Aさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 「ミルクを足しましょう」

- 「このまま頑張りましょう」

- 「授乳の回数を減らしましょう」

- 「一時的に赤ちゃんを預かりましょう」

▶午後47

産褥4日。Aさんは、明日退院の予定となった。Aさんは「赤ちゃんの世話にもやっと慣れてきました。赤ちゃんはかわいいです。出産後に助産師さんとお産のことを話した時は、よく頑張ったねと言ってもらえました。でも出産に時間がかかり吸引分娩になるとは思いませんでしたし、傷がまだ痛いです。私はちゃんとしたお産ができなかったのではないかと思います」と言う。

Aさんへの助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「よく頑張ったのだから立派なお産ですよ」

- 「無事にお産が終わったことを喜びましょう」

- 「もう一度、お産の振り返りをしてみませんか」

- 「新生児訪問でお産の話を聞いてもらってください」

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初妊婦)。産婦人科に通院し、妊婦健康診査を受けていた。妊娠30週0日に規則的な子宮収縮を自覚して来院し、緊急入院となった。バイタルサインは、体温38.0℃、呼吸数24/分、脈拍100/分、血圧130/80mmHg。胎児心拍数モニタリングで胎児心拍基線170bpmであった。内診所見では、頭位、子宮口2cm開大、未破水。腟分泌物に少量血液が混じっており、悪臭を伴っていた。血液検査は、白血球数18,000/μL、CRP3.0mg/dL。尿検査では尿混濁はなく、尿蛋白(-)、尿糖(-)であった。

▶午後48

入院時のアセスメントで正しいのはどれか。

- 絨毛膜羊膜炎が疑われる。

- 子宮頸管縫縮術が有効である。

- 妊娠高血圧症候群〈HDP〉である。

- 妊娠の延長を目指す必要がある。

▶午後49

Aさんは入院翌日、経腟分娩で男児を出産した。羊水混濁は認めなかった。出生直後の児は啼泣を認めるが、呼吸数60/分、心拍数140/分。鼻翼呼吸、呻吟、陥没呼吸、中心性チアノーゼを認め、マスクを用いた持続的気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉が行われた。しかし、努力呼吸とチアノーゼに改善が認められず、気管挿管による人工呼吸が開始された。

児の状況で最も考えられるのはどれか。

- 喉頭軟化症

- 肺動脈閉鎖症

- 呼吸窮迫症候群

- 胎便吸引症候群

▶午後50

児はNICUに入院となり、保育器内で人工呼吸器管理、輸液管理が行われている。分娩後6時間、Aさんは会陰切開部の創部痛のため非ステロイド性消炎鎮痛薬を使用しており、車椅子で児の面会のためにNICUを訪れた。Aさんは「赤ちゃんが心配です」と話し、涙を流している。

助産師のAさんへの声かけで正しいのはどれか。

- 「赤ちゃんの状況はご主人から聞いてください」

- 「両手でお子さんを包み込んであげてください」

- 「大きな声で呼びかけてあげてください」

- 「鎮痛薬使用中は搾乳を控えてください」

次の文を読み51〜53の問いに答えよ。

Aさん(37歳、初産婦、正社員)。夫と2人暮らし。6か月前にB市に引っ越してきた。B市では、子育て世代包括支援センターに助産師の母子保健コーディネーターを配置し、妊娠初期から育児期まで継続して支援を行っている。Aさんは、妊娠30週の時に、育児準備教室を受講するために子育て世代包括支援センターを訪れた。受講後、Aさんは母子保健コーディネーターと面談し「私の母は父の看病をしているので、産後の手伝いは頼めません。出産後は夫と2人で頑張って子育てをする予定です」と話している。

▶午後51

母子保健コーディネーターがAさんの子育て支援ケアプランを作成するにあたり、優先して情報収集する項目はどれか。

- 育児用品の準備状況

- 夫の職場の子育て世帯への協力体制

- 保育所への入所に関する疑問の有無

- B市の母子保健サービスの把握状況

▶午後52

Aさんは、妊娠34週から産前休業を取得した。Aさんは子育て世代包括支援センターを訪問し「産前休業に入る時に、上司から他の人を雇いたいので産後休業が終わったら早めに辞めてもらいたいと言われました。それ以来、気持ちが落ち込んでいます。私は、仕事を辞めたくありません」と話している。

この時の母子保健コーディネーターのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 産婦人科医に相談するよう勧める。

- 婦人相談所に相談するよう勧める。

- 法律上仕事は辞めさせられないことを伝える。

- 仕事と育児を両立するための講演会への参加を勧める。

▶午後53

Aさんは、妊娠38週に帝王切開術で男児を出産した。産後は母子ともに順調に経過した。1か月健診の1週後、Aさんから母子保健コーディネーターに電話があり「出産後1か月は夫が育児休業を取って手伝ってくれたのですが、今は、夫は仕事が忙しくて帰りが遅く、私1人で赤ちゃんの世話と家事をすべてやらなければなりません。夜もほとんど寝ることができません」と話している。

母子保健コーディネーターの対応で最も適切なのはどれか。

- 産婦人科の受診を勧める。

- 地区担当の保健師と連携する。

- 実母へ家事支援を依頼するよう促す。

- ファミリーサポートセンターの利用を勧める。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(16歳、女子)。高校1年生の1月に月経異常を主訴に母親と産婦人科を受診した。

現病歴:4か月前(9月頃)から月経がない。

月経歴:初経13歳、1年前までの月経周期27日、期間4〜5日。

既往歴:なし。

生活歴:高校入学後憧れていた新体操部に入部し、試合のメンバーに選ばれることを目標に早朝と放課後に練習を続けている。学校の欠席はない。朝夕の食事は家族と摂り、昼食は学生食堂を利用している。

家族歴:父、42歳、会社員、健康。母、40歳、会社員、健康。妹、13歳、中学1年生、健康。

身体所見:第二次性徴の発現年齢は正常。

身長160cm、体重41kg(高校入学時から10kg減少)。妊娠反応陰性。

▶午後54

現在のAさんの状態で考えられるのはどれか。

- 過少月経

- 希発月経

- 遅発月経

- 続発性無月経

▶午後55

診察室でAさんは「部活の練習は楽しいです。先輩たちはみなスタイルがよく、太りたくないので食事の量を減らしています」と話した。

Aさんの月経異常の要因をアセスメントするために最も重要な情報はどれか。

- 現在のボディイメージ

- 部活動の人間関係

- 部活動の日数

- 睡眠時間

資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」