第101回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

平成30年2月15日実施の第101回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第101回助産師国家試験目次

第101回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

老年期の女性における健康課題のうち、エストロゲンの補充によって予防効果があるのはどれか。

- 骨盤臓器脱

- 骨粗鬆症

- 卵巣癌

- 認知症

▶午前2

正常の卵巣機能をもつのはどれか。

- アンドロゲン不応症

- Turner〈ターナー〉症候群

- Asherman〈アッシャーマン〉症候群

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群

▶午前3

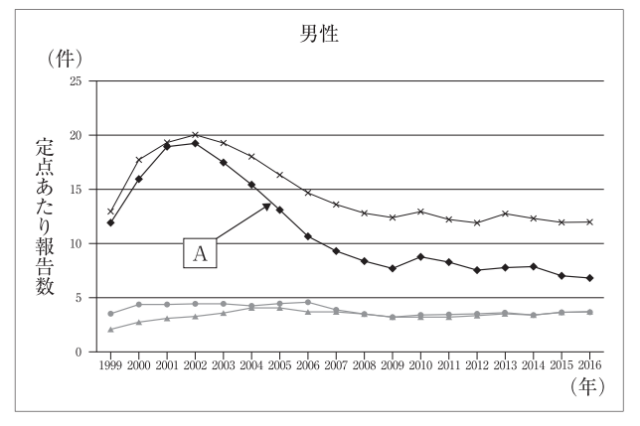

感染症発生動向調査における性感染症〈STI〉の報告数の年次推移を図に示す。

Aに該当するのはどれか。

- 淋菌感染症

- 尖圭コンジローマ

- 性器クラミジア感染症

- 性器ヘルペスウイルス感染症

▶午前4

出生直後の正期産新生児の血液中免疫グロブリンについて正しいのはどれか。

- IgA高値は胎内感染を示唆する。

- IgEは母体から経胎盤移行したものである。

- IgG高値は児の原発性免疫不全症候群を示唆する。

- IgMは主に児の体内で産生されたものである。

▶午前5

胎児の器官形成期に影響を及ぼす催奇形性因子と児に与える主な影響の組合せで正しいのはどれか。

- 葉酸欠乏――爪の低形成

- ワルファリン――骨端形成異常

- サリドマイド――白内障

- フェニトイン――歯牙の着色

▶午前6

妊娠後期において、胎児のwell-beingが良好と評価できる数値はどれか。

- AFI 2.0

- 胎児心拍数基線 80bpm

- 胎児心拍数基線細変動 5bpm以下

- Biophysical Profile Score〈BPS〉 10点

▶午前7

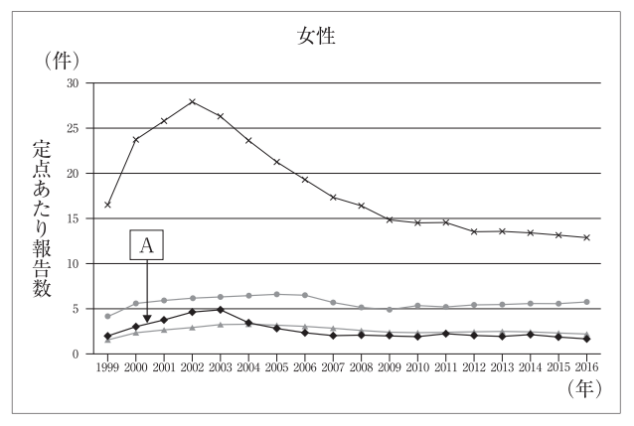

胎児および乳児の体重に占める体液成分の割合の変化を図に示す。

Aに該当するのはどれか。

- 血漿

- 間質液

- 総水分

- 細胞内液

▶午前8

分娩第1期の活動期における助産師の対応で適切なのはどれか。

- 胎児心拍数陣痛図の陣痛波形を子宮口の開大を推測する情報の1つにする。

- 子宮収縮を触診する際は恥骨直上付近から触れる。

- 産婦が痛みを訴えてから産痛緩和を行う。

- 産婦に陣痛持続時間を記録するよう促す。

▶午前9

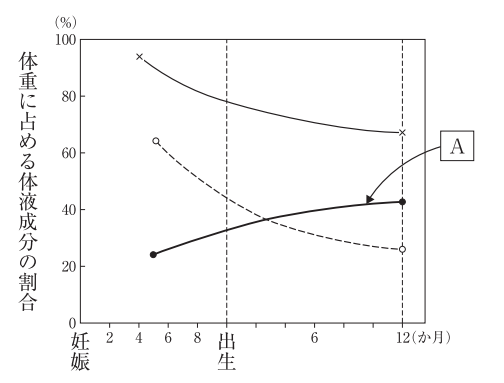

全身の血管の走行を図に示す。

経腟分娩後の弛緩出血に対する子宮動脈塞栓術を行う場合に、カテーテルを血管内に挿入するために穿刺する血管で適切なのはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午前10

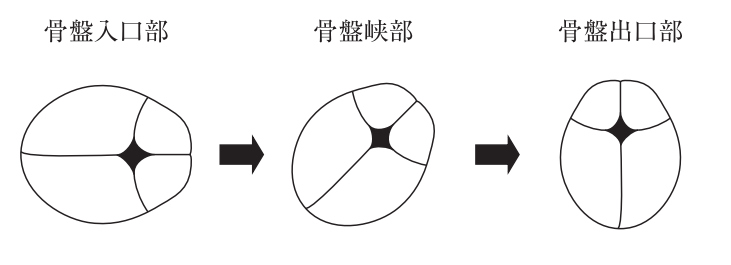

仰臥位で内診した場合の、分娩経過に伴う児頭の最大周囲径の骨盤内での位置と回旋を図に示す。

正しいのはどれか。

- 第1後方後頭位

- 第2後方前頭位

- 第1前方前頭位

- 第2前方前頭位

▶午前11

Aさん(38歳)は、産後3か月で母乳育児を行っており、経口避妊薬による避妊を希望している。

Aさんに提供する情報で正しいのはどれか。

- 「コンドームの方が避妊効果は高いです」

- 「母乳育児中は避妊の必要はありません」

- 「内服開始は産後6か月以降が推奨されています」

- 「経口避妊薬の内服は母乳分泌量に影響しません」

▶午前12

Aさん(35歳、1回経産婦)。8年前に女児を正常分娩した。今回の妊娠経過は順調であったが、妊娠40週2日、分娩第2期に胎児心拍数が低下し、会陰切開後に体重3,980gの男児を吸引分娩で出産した。分娩時の総出血量は400mLであった。産褥1日、母児同室が開始され、児の吸啜は良好であった。Aさんは「2人目なのでもっと楽に産めると思っていたが、吸引分娩なんて思ってもみなかった。久しぶりの育児で、戸惑うことが多い」と疲れた表情で助産師に話した。

Aさんへの対応で優先されるのはどれか。

- 育児指導を行う。

- 授乳を介助する。

- バースレビューを行う。

- 貧血の症状を確認する。

▶午前13

正期産で出生した新生児。妊娠期および分娩期に異常な経過はなかった。出生時のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。バイタルサインに問題はない。肥大した陰核の下部から出生直後に排尿があった。鎖肛はない。医師から児の両親に対し、外見のみでは性別判定が難しいため、出生証明書には性別不明と記すことが伝えられた。

日齢1での両親への対応で適切なのはどれか。

- 両親が妊娠期に希望していた性別の児として扱う。

- 性別判定をするために精査が必要であると伝える。

- 両親が新生児期の性器手術を選択できることをケアの目標とする。

- 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の対象になると説明する。

▶午前14

母子健康包括支援センター〈子育て世代包括支援センター〉について正しいのはどれか。

- 妊娠・出産包括支援事業とは別に事業を実施する。

- 平成28年度(2016年度)に全市町村に設置された。

- 妊娠前から子育て期にわたる支援を行う。

- 不妊治療を行う。

▶午前15

350床の病院で助産師外来が行われている。助産師外来のケアの方針は病院のホームページ上に提示し、妊婦のリスク評価は医師が単独で判断している。担当する助産師は実践能力について評価した上で決定され、勤務シフトの中に助産師外来担当者の配置が設定されている。助産師外来におけるケアの質を評価することとなった。

改善を行う必要性が高いのはどれか。

- ケアの方針を提示する媒体

- 妊婦のリスク評価の方法

- 助産師外来担当者の選定方法

- 助産師外来担当者の勤務シフトの設定

▶午前16

助産師が行う業務とそれを規定する法律の組合せで正しいのはどれか。

- 産婦の内診――母子保健法

- 助産所の管理――医療法

- 妊娠継続の相談――母体保護法

- 乳児家庭全戸訪問――児童虐待の防止等に関する法律

▶午前17

A助産師は助産所を開業予定である。助産所の建物は地下1階、地上2階建てで、分娩を取り扱い、産褥入院も計画している。

助産所の構造設備で正しいのはどれか。

- 母子の入所室は地下にした。

- 個室の床面積は4.3m2にした。

- 分娩室の床面積は12m2にした。

- 入所室の収容人数を10人とした。

▶午前18

産科医療補償制度について正しいのはどれか。

- 分娩機関ごとに制度加入の手続きを行う。

- 分娩に関連した母親の後遺症は補償対象になる。

- 在胎週数35週未満の早産児は補償対象にならない。

- 子どもが生後3か月で死亡した場合は補償対象になる。

▶午前19

分泌期の子宮内膜の変化で正しいのはどれか。

- Naboth〈ナボット〉囊胞の形成

- グリコーゲンの増加

- 核分裂像の増加

- 扁平上皮化生

- 偽重層化

▶午前20

Aさん(35歳、女性)。ダグラス窩に10cmの卵巣囊腫がある。妊娠を希望している。Aさんは疾患について「妊娠や出産に何か影響がありますか」と質問した。

Aさんへの説明内容で適切なのはどれか。

- 治療より妊娠を優先した方がよい。

- 妊娠期には卵巣の腫瘍マーカーは低値を示す。

- 妊娠中は手術ができない。

- 助産所で出産できる。

- 経腟分娩で胎児の下降障害のリスクがある。

▶午前21

50歳の未産婦。2か月前から不正性器出血があり、細胞診による子宮体癌の検査を受けた。その日の夜に38.3℃の発熱があり、下腹部の中央に痛みが出現したため産婦人科を受診した。排尿時に痛みはなかった。

この状況で最も考えられる疾患はどれか。

- 異所性妊娠

- 子宮内膜炎

- 腎盂腎炎

- 虫垂炎

- 膀胱炎

▶午前22

男性不妊について正しいのはどれか。

- 造精機能障害は男性不妊の50%を占める。

- 造精機能障害ではテストステロンが上昇する。

- Huhner〈フーナー〉試験は精子の受精能をみる。

- 無精子症は前進運動精子が32%未満のものをいう。

- 乏精子症は精子数が1,500万/mL未満のものをいう。

▶午前23

羊水量が少ない場合に形成が阻害される胎児の臓器はどれか。

- 食道

- 肺

- 大腸

- 腎臓

- 膀胱

▶午前24

血中hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉が妊娠週数における基準値よりも高値である場合に考えられるのはどれか。

- 流産

- 子宮筋腫

- 胞状奇胎

- 前置胎盤

- 妊娠糖尿病

▶午前25

授乳中の母親に使用した場合に児への影響が少ない薬剤の特徴で正しいのはどれか。

- 脂溶性が高い。

- M/P比が高い。

- 分子量が小さい。

- 生物学的利用率が高い。

- 血漿蛋白結合率が高い。

▶午前26

更年期障害に対するホルモン補充療法を行う際に、慎重投与あるいは条件付きでの投与が可能なのはどれか。

- 原因不明の不正性器出血のある者

- 子宮内膜癌の既往のある者

- 心筋梗塞の既往のある者

- 脳卒中の既往のある者

- 乳癌の既往のある者

▶午前27

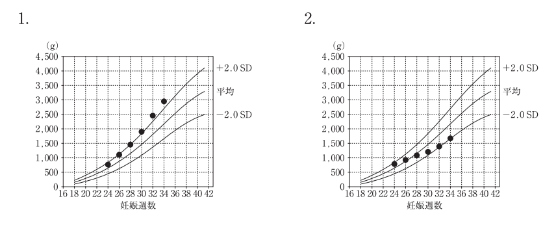

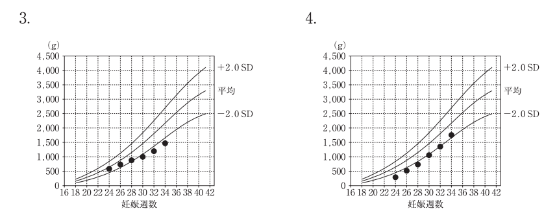

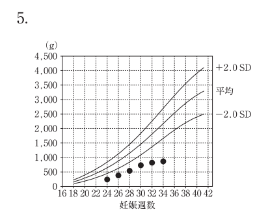

Aさん(28歳、初妊婦)。胎児推定体重は妊娠24週時点では正常範囲であったが、その後の妊婦健康診査で次第に発育が不良となり、妊娠34週の時点では胎児推定体重の標準偏差が-2.5SDとなった。Aさんの妊娠24週から妊娠34週までの2週ごとの胎児推定体重の推移を図に示す。妊娠時期に応じた胎児推定体重の平均および±2.0SDの範囲が図中に示されている。

Aさんの胎児の推定体重の変化を示すのはどれか。

▶午前28

トキソプラズマ感染症で正しいのはどれか。

- 妊婦の尿検査で診断する。

- 胎児への感染は産道感染が多い。

- 妊婦の初感染は胎内感染のリスクが低い。

- 出生時に症状がなければ先天感染は否定できる。

- 感染した動物の生肉の摂取によって母体が感染する。

▶午前29

子宮双手圧迫法で正しいのはどれか。

- 両手で子宮底部の輪状マッサージを行う。

- 子宮体部を両手で把持し、左側上方に圧迫する。

- 腟内にガーゼを充塡し、腹壁上から子宮体部を圧迫する。

- 片手で恥骨直上を圧迫し、他方の手で子宮体部を圧迫する。

- 片方の手拳を前腟円蓋部にあて、他方の手を腹壁上から子宮体部にあてて圧迫する。

▶午前30

正期産で出生した男児の出生後24時間以内に認められる臨床症状のうち、早急に対応すべき所見はどれか。

- 頭蓋癆

- 結膜下出血

- 肉眼的黄疸

- 周期性呼吸

- 停留精巣

▶午前31

在胎28週、体重1,200gで出生した女児。日齢2から経管栄養を開始し、便の性状や回数に問題は認められなかった。日齢4に動脈管の再開通を認め、治療を行ったが動脈管は閉鎖しなかった。日齢7から腹部が膨満し、腹壁の皮膚色が淡いピンク色から青色に変化した。

考えられる疾患はどれか。

- Hirschsprung〈ヒルシュスプルング〉病

- 肥厚性幽門狭窄症

- 新生児壊死性腸炎

- 胃軸捻転症

- 胆道閉鎖症

▶午前32

Aさん(28歳)は、昨年夫を事故で亡くし、実父母と同居していたが、仕事を始めて3歳の子どもと2人で暮らすことになった。子どもは健康で、順調に成長している。

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、Aさんが受けられる支援で正しいのはどれか。

- 保育施設の利用に関する特別の配慮

- 特別児童扶養手当

- 乳幼児医療費助成

- 次世代育成支援

- 生活扶助

▶午前33

新生児の聴覚障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 聴覚スクリーニングは出生後24時間以内に行う。

- 聴覚スクリーニングは全国で公費の助成を受けられる。

- 先天性聴覚障害の発生頻度は出生1,000人に5人である。

- 耳音響放射〈OAE〉は自動聴性脳幹反応〈AABR〉より偽陽性率が高い。

- 先天性聴覚障害の児の療育は生後6か月までに開始することが望ましい。

▶午前34

妊娠35週の頭位における正常所見はどれか。2つ選べ。

- 子宮頸管長が32mmである。

- 不規則な腹部緊満感の訴えがある。

- 胎児心拍数基線が165bpmである。

- 右臍棘線延長上で胎児心音が聴取できる。

- 子宮底の高さが臍上2〜3横指の位置である。

▶午前35

正常分娩の介助技術について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 児頭娩出時の会陰保護は産婦の肛門方向に押し下げる。

- 第3回旋では児頭娩出の速度を調整する。

- 第4回旋誘導時は産瘤のある側を産婦の尾骨方向へ回旋させる。

- 肩甲娩出前に臍帯巻絡の有無を確認する。

- 肩甲娩出後は骨盤誘導線と反対方向に躯幹を娩出させる。

▶午前36

特定妊婦について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 高所得の妊婦は該当しない。

- 児童福祉法に定義されている。

- 児童養護施設が相談窓口となる。

- 妊婦健康診査の未受診者を含む。

- 周産期医療ネットワークに登録される。

▶午前37

Aちゃん(1か月、男児)。1か月児健康診査のときに、母親がAちゃんの嘔吐と母乳の分泌量不足を心配して相談した。Aちゃんは混合栄養で、哺乳回数は1日10回、直接授乳後に人工乳を1回40mL追加で哺乳している。哺乳後に1日2、3回、嘔吐を認める。体重増加は約45g/日。

初期対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 小児科外来の受診を勧める。

- 人工乳を増やすよう指導する。

- 嘔吐物の性状を母親に尋ねる。

- 母乳の1回哺乳量を測定する。

- 授乳後の排気を中止するよう指導する。

▶午前38

在胎31週、体重1,700gで出生した児。呼吸障害がみられるため、閉鎖式保育器内で腹臥位にポジショニングした。

肢位の調整方法で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 頸部の伸展

- 上肢の屈曲

- 骨盤の後傾

- 肩甲骨の挙上

- 股関節の外旋

▶午前39

在胎30週、体重1,500gで9月1日に出生した児。後遺症はなく、11月15日に体重2,300gで退院することとなった。自宅では保育所に通っている2歳の兄が両親とともに生活している。

退院前に行う感染予防対策で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 抗菌薬の内服

- 肺炎球菌ワクチンの接種

- インフルエンザワクチンの接種

- 抗HBsヒト免疫グロブリンの投与

- 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体の投与

▶午前40

出生届について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生後15日以降に届け出る。

- 出生証明書とは別に届け出る。

- 母子保健法に規定されている。

- 24時間いつでも届け出ることができる。

- 嫡出子と非嫡出子との別を記入する欄がある。

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(28歳、初妊婦、会社員)。自然妊娠し、妊娠7週で診療所を受診し、多胎妊娠と診断された。妊娠11週1日、大学病院の産婦人科を紹介され受診した。

▶午前41

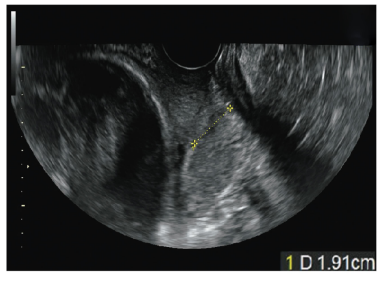

このときの経腟超音波検査の写真を別に示す。胎囊の数は1、胎児の数は2であり、隔壁を認めた。

Aさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「予防的な子宮頸管縫縮術が必要です」

- 「双胎間輸血症候群のリスクがあります」

- 「産前休業は妊娠34週から取得できます」

- 「卵巣過剰刺激症候群のリスクがあります」

▶午前42

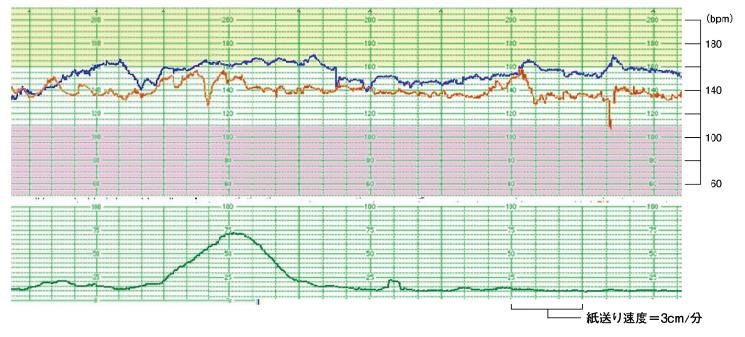

Aさんは初診後、大学病院で妊婦健康診査を受けており、妊娠経過は順調であった。胎盤の位置異常はなかった。妊娠33週2日、トイレで子宮収縮の自覚とともに少量の出血と液体の流出感があり、来院した。卵膜は保たれているが、破水検査は陽性であった。診察時には両児の羊水量に差はなく、どちらの児の卵膜が破綻したか不明であった。子宮口1cm開大、子宮頸管長は26mmであった。先進児は頭位で推定体重2,000g、後続児は骨盤位で推定体重1,500gであった。抗菌薬の点滴静脈内注射が開始された。このときの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

Aさんに行われると予想される治療はどれか。

- 人工羊水の子宮腔内注入

- 後続児に対する胎児外回転術

- 子宮収縮抑制薬の点滴静脈内注射

- 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術

▶午前43

入院時の腟分泌物の細菌培養検査の結果、B群溶血性レンサ球菌〈GBS〉が検出された。入院後も羊水流出は続いていた。妊娠34週4日、Aさんに38.2℃の発熱と子宮に軽度の圧痛を認め、子宮口は1cm開大、子宮口から少量の混濁した羊水の流出がみられた。出血傾向はない。脈拍102/分、血圧132/86mmHg。血液検査データは、白血球16,500/μL、Hb10.5g/dL、血小板40万/μL、CRP4.2mg/dLであった。緊急帝王切開術による分娩の方針となった。

Aさんへの説明内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 絨毛膜羊膜炎となっている。

- 古典的帝王切開術となる。

- 子宮体部は摘出となる。

- 産科DICの状態である。

- 児はNICUでの管理が必要となる。

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

Aさん(22歳、1回経産婦)。妊娠初期のスクリーニング検査で甲状腺機能の異常を指摘されたため、妊娠12週で大学病院の産科に紹介された。前回の妊娠中はほとんどつわりを感じなかったが、今回は妊娠9週ころからつわり症状が強く、毎日夕方になると数回嘔吐している。水分は何とか摂れているという。既往歴、生活歴および家族歴に特記すべきことはない。身長160cm、体重50kg(非妊時体重52kg)。脈拍90/分、血圧120/70mmHg。初診時、経腹超音波検査にて児の発育は週数相当で、羊水は中等量、胎児異常を認めない。甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉0.01μIU/mL(成人女性基準値0.39〜3.98μIU/mL)、遊離サイロキシン〈FT4〉3.84ng/dL(成人女性基準値1.00〜1.70ng/dL)。抗TSH受容体抗体〈TRAb〉陽性。尿ケトン体+。

▶午前44

Aさんに関する判断で正しいのはどれか。

- 甲状腺クリーゼの状態である。

- 一過性甲状腺機能亢進症である。

- 体重減少が重度になるおそれがある。

- 甲状腺シンチグラフィを勧める必要がある。

- ヨウ素を多く含む食品の摂取を勧める必要がある。

▶午前45

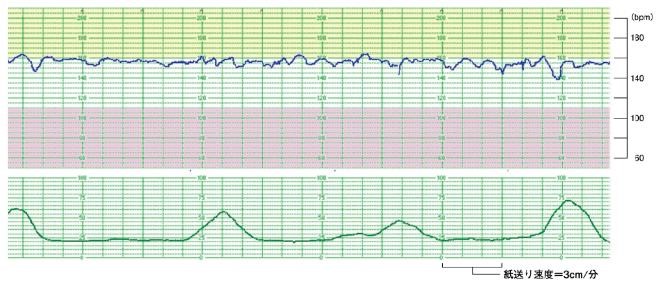

Aさんは甲状腺疾患の専門医を受診し、プロピルチオウラシルとヨウ化カリウムの内服を開始した。つわりは妊娠17週ころから軽快した。その後は特に異常なく経過していたが、妊娠28週3日、周期的な腹部の張りを自覚し来院した。来院時、体温36.2℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧122/78mmHgであった。経腟超音波検査の写真および胎児心拍数陣痛図を別に示す。

Aさんに行われると予想される治療はどれか。

- マグネシウム硫酸塩の点滴静脈内注射

- リトドリン塩酸塩の点滴静脈内注射

- 抗甲状腺薬の中止

- 子宮頸管縫縮術

▶午前46

妊娠37週1日。Aさんは体重2,550gの女児を経腟分娩した。児は出生直後から啼泣あり、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後7点、5分後9点。臍帯血を用いた検査所見は甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉1.33μIU/mL、遊離サイロキシン〈FT4〉1.48ng/dLであった。児の出生12時間後のバイタルサインは、呼吸数55/分、心拍数140/分である。

この児についての判断で適切なのはどれか。

- 頻脈がみられる。

- 呼吸数の異常がある。

- 人工乳による哺育とする必要がある。

- 数日空けて甲状腺機能を再検査する必要がある。

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)。妊娠35週0日、破水と陣痛発来で来院した。羊水混濁や胎児心拍の異常は認めず、来院後5時間で、経腟分娩となった。児は出生時、筋緊張の低下を認め自発呼吸がなかった。体位を整えて口鼻腔内吸引を行い、身体の羊水を拭き取った後、皮膚刺激を行った。約1分間皮膚刺激を行っても自発呼吸が認められず、心拍数は6秒間に4回であったため、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニターを装着し、生後2分からroom airで人工呼吸を開始した。約30秒間人工呼吸を行ったところ、啼泣を始め、心拍数130/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉80%であった。人工呼吸を中止したところ努力呼吸は認めなかったため、生後10分まで観察を継続した後に蘇生を終了し、病棟で呼吸状態を観察することとした。

▶午前47

新生児蘇生法ガイドライン2015に基づいてスタッフ間でデブリーフィング〈振り返り〉を行った。

アセスメントとして適切なのはどれか。

- 蘇生方法は適切であった。

- 皮膚刺激をより確実に行うべきであった。

- 人工呼吸をより早く開始すべきであった。

- 人工呼吸中止時に酸素投与を開始すべきであった。

- 人工呼吸と同時に胸骨圧迫を開始すべきであった。

▶午前48

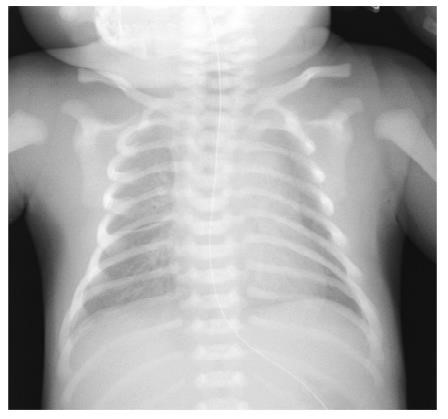

児の出生体重は2,350g。病棟で保育器に収容し、room airで呼吸状態を観察していた。出生30分後のバイタルサインは、呼吸数100/分、心拍数150/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%で、陥没呼吸および呻吟が認められた。胸部エックス線写真を別に示す。

次に行う治療で適切なのはどれか。

- 胸腔穿刺

- 胸骨圧迫

- 経鼻的CPAP療法

- キサンチン系薬の静脈内注射

- 肺サーファクタント補充療法

▶午前49

日齢3。呼吸数50/分、全身状態は良好である。聴診で、胸骨左縁第2肋間を最強点とする連続性の心雑音を聴取した。心エコー検査で主肺動脈内に逆行性の血流を認め、動脈管開存症と診断された。

今後、児の急性心不全を早期に発見するために注意すべき徴候はどれか。2つ選べ。

- 尿量の減少

- 呼吸数の低下

- 心拍数の低下

- 哺乳量の減少

- 心尖拍動の消失

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(41歳、初産婦、会社員)。夫(45歳、会社員)と2人暮らし。妊娠39週で体重3,180gの男児を吸引分娩で出産した。会陰切開部の痛みが強いため、産褥3日まで鎮痛薬を内服し日中のみ母児同室をしていた。「母乳で育てたいが、傷が痛くて授乳をするのがつらい」と話す。夫の両親は既に死亡し、Aさんの実母は実父の介護のため多忙で、退院後の育児のサポートは得られない状況である。

▶午前50

Aさんが住む市は産後ケア事業を実施しており、出産した病院の助産師は宿泊型の産後ケア事業の利用をAさんに勧めた。

利用に関する説明で正しいのはどれか。

- 「利用日数は最大5日間です」

- 「申請窓口は都道府県保健所です」

- 「初産婦の方のみが利用できます」

- 「出産した病院の退院後から利用できます」

- 「利用には医師の診断書の提出が必要です」

▶午前51

Aさんは市内の助産所で産後ケアを受けた。夫はAさんの退所に合わせて1週間の休みを取ることとなった。退所前日、Aさんは「夫が仕事に戻れば日中は1人で育児をしなければならず、授乳について相談できる人もいないので不安です」と訴えた。助産所の助産師はAさんに、困ったことがあれば連絡するように伝えた。

退所後の早期の支援についての提案で最も適切なのはどれか。

- 「保健センターの新生児訪問を受けましょう」

- 「インターネットから情報を得ましょう」

- 「地域の育児サークルに参加しましょう」

- 「育児講演会に参加しましょう」

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(33歳、1回経産婦)は、妊娠39週3日に陣痛が発来したため午前5時に総合病院の産婦人科病棟に入院した。その後、順調な経過で分娩室に入室した。午前8時10分に震度6弱の地震が発生した。一時的に分娩室の照明が消えたが、非常用電源が作動して再度照明が点灯した。この時点で、病棟内には助産師5名と医師1名が勤務していた。分娩室で付き添っていたB助産師が分娩進行を確認したところ、子宮口全開大、Station+2まで進行していた。Aさんは不安な様子であったが、3分ごとに強い陣痛を感じていきみを抑えきれない状態であった。B助産師は、病棟内のリーダーから、分娩室でAさんに継続的に付き添うように指示を受けた。

▶午前52

B助産師の対応で正しいのはどれか。

- インファントラジアントウォーマーを分娩台の近くに寄せる。

- Aさんをストレッチャーに移動する。

- 分娩室の入口の扉を開放する。

- 分娩台の固定を解除する。

- 分娩室の照明を消す。

▶午前53

午前8時50分、Aさんは正常分娩で出産した。児はよく啼泣し皮膚色は良好で、Aさんと児はB助産師とともに分娩室で待機していた。初回の強い揺れのあと2回の弱い揺れが発生した。午前11時にB助産師は上階で火災が発生したとの連絡を受け、Aさんと児を分娩室から避難させることになった。Aさんは軽度の後陣痛を感じているが、意識清明で自立歩行が可能である。分娩室は6階建ての病院の3階に位置している。

B助産師の避難時の対応で正しいのはどれか。

- 屋上を目指して避難する。

- 児を保温できる物品を携行する。

- 児をAさんより先に避難させる。

- 避難のためにエレベーターを確保する。

次の文を読み54の問いに答えよ。

Aさん(28歳、初産婦)。産婦人科病院にて妊婦健康診査を受けていた。合併症はなく、妊娠経過および胎児の発育は順調であった。妊娠32週以降、胎位は骨盤位であった。経腟分娩と帝王切開術のそれぞれに関する胎児および母体のリスクについて主治医からの説明を受けて、Aさんと夫は帝王切開術を選択し、文書による同意をした。妊娠38週5日、脊髄くも膜下麻酔にて帝王切開術が実施された。体重3,210gの男児を出産し、術中出血量は羊水を含め800mLで、手術経過は順調であった。手術後8時間までAさんの全身状態に異常を認めていなかった。手術翌日の朝7時、助産師がAさんの病室を訪れたところ、心肺停止の状態であった。助産師からの連絡で主治医が駆けつけ蘇生が開始されたが反応せず、Aさんの死亡が確認された。Aさんの死亡原因は特定できていない。死亡の連絡を受けたAさんの夫が病院に到着した。当初、夫は混乱した様子であったが主治医と助産師からの状況の説明後に少し落ち着きを取り戻した。

▶午前54

この時点で、夫に対して伝える内容として適切なのはどれか。

- 「Aさんの司法解剖が必要です」

- 「産科医療補償制度の対象になります」

- 「帝王切開術の合併症による死亡ではありません」

- 「医療事故調査の実施について病院内で検討を行います」

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(17歳、高校生)。無月経を主訴に、母親とともに病院を受診した。妊娠反応は陰性で、思春期やせ症による無月経と診断された。その後、定期的に病院を受診し、月経は再開した。2回目の受診時からは、交際中の男性がついてくるようになった。ある日、Aさんは1人で受診し、相談室で助産師に話し始めた。Aさんは「友達の紹介で、3か月前から彼と付き合い始めた。彼はとてもいい人。でも、最近私が待ち合わせに少し遅れると、イライラして腕を引っ張ったり、大声で怒鳴ったりするようになった。昨日は殴られそうになった。その後はいつもの優しい彼に戻って、二度としないと謝ったから許した。彼を怒らせる私も悪いと思う。でも、ちょっと怖かった」と話した。

▶午前55

Aさんと交際中の男性との関係を説明する理論で適切なのはどれか。

- 適応理論

- ストレス対処理論

- 暴力のサイクル理論

- 愛着〈アタッチメント〉理論

第101回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

国際連合〈UN〉で採択された持続可能な開発目標〈Sustainable Development Goals:SDGs〉で正しいのはどれか。

- 2000年に採択された。

- 主要な8つの目標が設定されている。

- ジェンダーの平等の達成は目標の1つである。

- 安全な母性イニシアティブ〈Safe Motherhood Initiative〉の評価を基盤に策定された。

▶午後2

染色体が正常でありNT〈nuchal translucency〉異常値が観察された胎児が最も有しやすい異常はどれか。

- 横隔膜ヘルニア

- 腎低形成

- 心奇形

- 水頭症

▶午後3

遺伝性疾患を有する児が出生した。両親の検査によって、母親のみが原因の遺伝子をもっていることが確認された。今後この母親が出産する子どもには、性別によらず半分の確率で同じ疾患が生じる可能性がある。

この疾患の遺伝形式はどれか。

- 細胞質遺伝

- X連鎖劣性遺伝

- 常染色体優性遺伝

- 常染色体劣性遺伝

▶午後4

新生児について正しいのはどれか。

- 飢餓に耐える能力が高い。

- 生理的な反芻を起こしやすい。

- 中鎖脂肪の吸収にはミセル形成が必要である。

- 母乳の凝乳塊(ミルクカード)は消化吸収されにくい。

▶午後5

Aさん(25歳、1回経産婦)。妊娠13週。妊娠初期の検査でサイトメガロウイルスIgG抗体が陰性であった。

Aさんに対するサイトメガロウイルスの母子感染を予防するための指導で適切なのはどれか。

- ワクチンの接種

- ネコの飼育の禁止

- ガーデニング後の手洗い

- 上の子のおむつ交換後の手洗い

▶午後6

Aさん(39歳、1回経産婦)は、体重3,850gの児を経腟分娩した。分娩第3期までの出血量は羊水を含めて650mL。胎盤娩出時のバイタルサインは、脈拍80/分、血圧125/75mmHg。Aさんは分娩2時間後に気分不快を感じ、助産師を呼んだ。外陰部に当てたパッドを超えて血液があふれベッドのシーツに広く染みており、床にもこぼれていた。パッド内の血液量は120g。脈拍130/分、血圧72/38mmHgで、不穏な状態である。

分娩から分娩2時間後までの出血の総量として予想される値はどれか。

- 770mL

- 1,000mL

- 1,500mL

- 2,000mL以上

▶午後7

25歳の初産婦。妊娠40週1日、分娩所要時間20時間30分で体重3,650gの女児を正常分娩した。分娩2時間後の観察時に「本当に痛くて大きな声で叫んでしまいました。二度とお産はしたくないです」と硬い表情で言った。

助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「次のお産は今回と同じにはなりませんよ」

- 「赤ちゃんの顔を見たら気持ちが変わりますよ」

- 「痛かったですよね。でも上手なお産でしたよ」

- 「みんな大きな声を出すので気にしないでください」

▶午後8

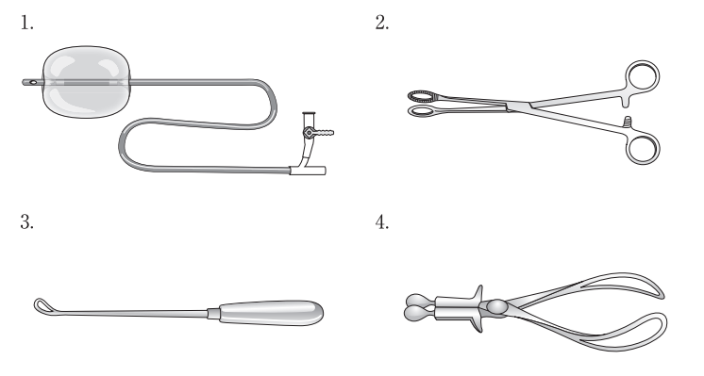

低置胎盤の妊婦が経腟分娩した。胎盤娩出直後に子宮収縮が不良となり、約800mLの出血がみられた。子宮双手圧迫法を行いつつ子宮収縮薬の点滴静脈内注射を開始し、子宮体部の収縮は良くなってきたが、その後も子宮腔内からの流血が続いている。経腹超音波検査の所見では子宮腔内に胎盤の遺残はなく、胎盤剝離面からの出血であると推定された。

止血処置に用いる器材はどれか。

▶午後9改題

日本における令和4年(2022年)の乳児死亡について正しいのはどれか。

- 死因の第1位は乳幼児突然死症候群〈SIDS〉である。

- 乳児死亡数は2,000人を下回っている。

- 死亡率は3.0を上回っている。

- 早期新生児死亡は含まれない。

▶午後10

出産育児一時金について正しいのはどれか。

- 支給額は標準報酬日額の3分の2である。

- 被保険者本人が出産したときのみ支給対象となる。

- 妊娠85日以後の出産であれば死産でも支給される。

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に定められている。

▶午後11

少子化社会対策基本法に定められているのはどれか。

- 要保護児童の里親への委託

- 不妊治療に係る情報の提供

- 生後1年未満の育児時間の確保

- 乳幼児に対する栄養摂取の援助

▶午後12

34歳の初妊婦。妊娠20週2日、単胎である。学童期に気管支喘息と診断され、最終発作は1年前である。現在は自宅近くの病院で妊婦健康診査を受けており、妊娠経過は正常である。日常生活に問題はない。自宅から車で4時間のところにある実家に里帰りして出産することを希望している。

妊婦健康診査の際に、里帰り分娩について相談を受けた助産師が勧める内容で適切なのはどれか。

- 妊娠37週ころに里帰りする。

- 実家近くの助産所で分娩する。

- 車で移動するときは途中で休憩をとる。

- 出産希望の医療機関における分娩受け入れの可否を妊娠後期に確認する。

▶午後13

妊婦における食事摂取基準を定める法律はどれか。

- 健康増進法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 母子保健法

- 母体保護法

▶午後14改題

子宮頸癌について正しいのはどれか。

- 組織型は腺癌が多い。

- ワクチンの接種によって治療できる。

- 若年層での発生数の増加が問題となっている。

- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉11型の感染によって発生する。

- 令和3年(2021年)の日本における年間の死亡者数は乳癌より多い。

▶午後15

母体血清マーカー検査について正しいのはどれか。

- 妊娠9週から行われる。

- 胎児の性別の判定ができる。

- 13トリソミーの確定診断ができる。

- 胎児神経管閉鎖障害の確率が推定できる。

- 単胎より双胎の方が正確性の高い結果が得られる。

▶午後16

妊娠による身体の変化で正しいのはどれか。

- 腟壁が藍紫色となる。

- 子宮頸部の軟化は子宮体部より早く始まる。

- Piskacek〈ピスカチェック〉徴候は妊娠5か月に顕著となる。

- 乳輪に形成されるMontgomery〈モントゴメリー〉腺は第2次乳輪である。

- 子宮の着床部位が膨隆して触れることをHegar〈へガール〉第1徴候という。

▶午後17

胎児期に低栄養であった場合に、成人期以降にみられやすいのはどれか。

- アトピー性皮膚炎

- 気管支喘息

- 2型糖尿病

- 肝硬変

- 膵臓癌

▶午後18

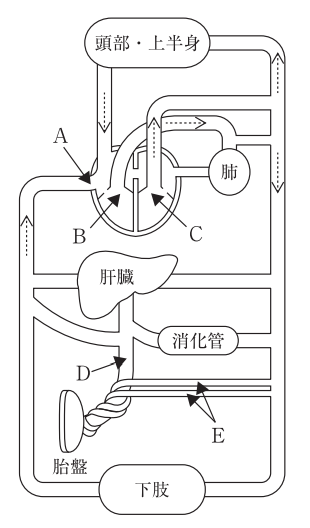

胎児の血液循環を図に示す。

血液中の酸素分圧が2番目に高いのはどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午後19

臍帯について正しいのはどれか。

- 臍帯偽結節は血行障害を伴う。

- 臍動脈の直径は臍静脈の直径より大きい。

- 臍帯の胎盤付着部位は中央付着が最も多い。

- 過短臍帯は分娩時に胎児機能不全を起こしやすい。

- 臍帯のWharton〈ワルトン〉膠様質は卵膜で覆われている。

▶午後20

新生児の成熟度をNew Ballard法で評価する際の所見でスコアが高いのはどれか。

- 脚が伸展している。

- 皮膚に亀裂を認める。

- 陰核が突出している。

- 膝窩角が180度である。

- 手の前屈角が60度である。

▶午後21

Aさん(18歳、高校生)。思春期外来を受診した。Aさんは「月経周期が一定でないので心配。25日から30日と、早く来たり普通に来たりで、7日間ぐらい続きます。体重が62kgあることが気になって、3年くらい前からダイエットしました。今は身長155cmで、体重は57kgです。基礎体温をつけたら、高温と低温はありました」と言う。

この相談内容についての助産師の判断で適切なのはどれか。

- 希発月経である。

- 過長月経である。

- 無排卵性月経である。

- 月経周期は正常である。

- 体重減少性無月経である。

▶午後22

妊婦健康診査における正常経過の妊婦に対する間欠的胎児心拍数聴取について、正しいのはどれか。

- 5秒ごとの心拍数を計測する。

- 膀胱に尿を貯留させた状態で聴取する。

- 腹部緊満を訴える場合は1分間聴取する。

- 妊娠初期は臍部よりやや上方で聴取する。

- 臍帯雑音と胎児心音は同数で聴取できる。

▶午後23

28歳の初妊婦。妊娠31週6日に妊婦健康診査を受診した。子宮底長25cm。経腹超音波検査で、児の推定体重は週数相当、AFIは2.8であった。

このような所見がみられる胎児の疾患はどれか。

- 筋緊張性ジストロフィー

- 横隔膜ヘルニア

- 十二指腸閉鎖症

- 両側腎低形成

- 鎖肛

▶午後24

Aさん(34歳、1回経産婦)。妊娠22週0日。妊婦健康診査を受けている病院に「3歳の長女が通園している幼稚園で、3日前に伝染性紅斑を発症した児がいた」と相談に来たため、血清抗体価検査を行った。検査結果は、PB19-IgM抗体(-)、PB19-IgG抗体(+)であった。

Aさんに対する説明で正しいのはどれか。

- 「このまま様子をみて問題ありません」

- 「抗ウイルス薬の内服で感染が予防できます」

- 「2週ごとに胎児の超音波検査が必要です」

- 「1か月後に血清抗体価の再検査が必要です」

- 「帝王切開術による分娩になります」

▶午後25

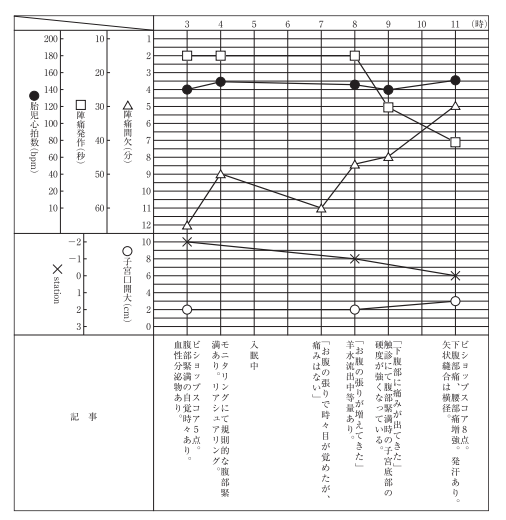

30歳の初産婦。妊娠39週0日。午前2時に破水で目が覚め、1時間後に入院した。入院後のパルトグラムを図に示す。

この産婦の分娩開始時間はどれか。

- 2時

- 3時

- 4時

- 8時

- 9時

▶午後26

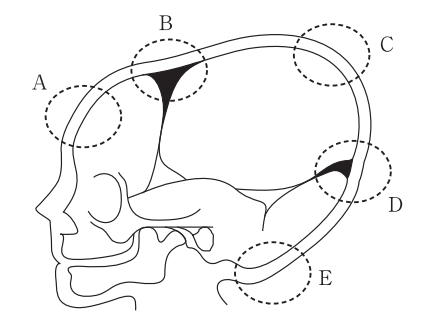

前方後頭位分娩で出生した直後の児頭を図に示す。

第3回旋が起こる直前に母体の恥骨弓下を滑脱した点はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午後27

Aさん(30歳、初産婦)。妊娠39週0日。微弱陣痛のためオキシトシンを使用し、体重3,500gの児を経腟分娩した。分娩所要時間18時間30分。分娩時出血量700mL。分娩2時間後、オキシトシン点滴静脈内注射は継続中で、子宮底の高さは臍高、硬度はやや軟。最終排尿は、分娩1時間前であった。体温37.5℃、脈拍80/分、血圧130/70mmHg。分娩1時間後の出血量は30mL、2時間後の出血量は60mLであった。「陣痛が始まってから食事も摂れず、眠れなかった。赤ちゃんの泣き声が気になって休めない。体が熱く、汗をかいた」と言う。

このときの対応で最も優先されるのはどれか。

- 排尿を促す。

- 食事摂取を促す。

- 授乳介助を行う。

- 全身清拭を行う。

- 腋窩の冷罨法を行う。

▶午後28

新生児の体温について正しいのはどれか。

- 褐色脂肪組織で熱産生を行う。

- 成人に比べ蒸散による熱喪失が少ない。

- 環境温度が高いと酸素消費量が少なくなる。

- 低体温は代謝性アルカローシスの原因となる。

- 開放式保育器は対流による熱喪失が予防できる。

▶午後29

在胎37週5日、体重2,700gで出生した児。出生後のバイタルサインに異常はなかったが、授乳時に口唇周囲に軽度のチアノーゼが認められた。本日、日齢3で体重2,565g。体温37.5℃、呼吸数53/分、心拍数145/分。排尿8回/日、排便2回/日で移行便である。児の栄養は自律授乳で7回/日、授乳時間20分/回。母親の乳房は軽度緊満、乳汁分泌は良好である。

授乳に関する対応で適切なのはどれか。

- 授乳回数を増やす。

- 哺乳瓶で哺乳する。

- 授乳間隔を3時間おきにする。

- 授乳中の児の呼吸状態を確認する。

- 乳輪部が均等に見えるように吸着の介助をする。

▶午後30

新生児の黄疸について正しいのはどれか。

- 黄疸は四肢、体幹、頭頸部の順に進行していく。

- 頭蓋内出血は核黄疸の発症のリスク因子である。

- 胆道閉鎖症では間接ビリルビン優位の黄疸を呈する。

- 遷延性黄疸とは、生後4週以上持続する黄疸のことである。

- 母親の血液型がAB型の場合は溶血性黄疸の発症のリスクが高い。

▶午後31

胎児発育不全〈FGR〉の妊婦が正期産で正常分娩になった。

妊娠および分娩の管理について、保険診療の対象となるのはどれか。

- 分娩料

- 室料差額

- 新生児管理保育料

- 妊婦健康診査の費用

- ノンストレステスト〈NST〉

▶午後32

胎位、胎勢および胎向について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 骨盤位は縦位である。

- 後方後頭位は経腟分娩が不可能である。

- 胎位や胎勢の異常は微弱陣痛の原因となる。

- 胎位や胎勢の異常によって臍帯巻絡が生じる。

- 縦位では児頭と母体との位置関係を胎向という。

▶午後33

骨盤臓器脱の危険因子はどれか。2つ選べ。

- 便秘

- 喫煙

- るいそう

- 子宮筋腫

- 帝王切開術の既往

▶午後34

先天性心疾患のうち非チアノーゼ性心疾患はどれか。2つ選べ。

- 動脈管開存症

- 三尖弁閉鎖症

- 心室中隔欠損症

- 完全大血管転位症

- 総肺静脈還流異常症

▶午後35

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉の危険因子はどれか。2つ選べ。

- 母乳栄養

- 部屋の加湿

- うつ伏せ寝

- 養育者の喫煙

- 硬めの寝具の使用

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

Aさん(34歳、未妊婦)。3か月前から、月経の数日前から月経中にかけて下腹部痛が強くなっていることを自覚し、近くの産婦人科を受診した。月経は規則的で量は正常。

既往歴:特記すべきことはない。

生活歴:大学卒業後は銀行に就職し、職場で知り合った夫と半年前に結婚した。結婚後も仕事を継続し、生活に充実感を感じている。

家族歴:母方の祖母が乳癌で死亡。母親は乳癌の手術歴がある。

身体所見:身長160cm、体重55kg。

検査所見:内診にて骨盤内に強い癒着や圧痛はみられない。経腟超音波検査で左卵巣内に2cm大の子宮内膜症性囊胞が確認された。

▶午後36

Aさんは医師から月経痛の緩和のため痛み止めの処方を受けた。医師の診察後に、将来の妊娠の計画について助産師が相談を受けた。Aさんも夫も、子どもが2人欲しいと考えているという。

助産師が行うAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「子宮内膜症が治らないと妊娠はできません」

- 「早めの妊娠を目指すことが望ましいです」

- 「体重を減らすと妊娠しやすいです」

- 「不妊治療を受ける必要があります」

- 「妊娠のために仕事はやめましょう」

▶午後37

初診から3か月後。Aさんは卵巣子宮内膜症の変化を確認するため、再度受診し、受診前の問診で乳癌に関して助産師に相談した。Aさんは「家族に乳癌の発症が多いため自分も発症するのではないかと心配だ」と助産師に話した。

Aさんの乳癌発症のリスクを評価する上で、助産師がAさんから確認すべき情報で正しいのはどれか。

- 母親の体重

- 祖母の食生活

- Aさんの経血量

- 祖母と母親の乳癌の発症年齢

- 祖母と母親の子宮内膜症の既往の有無

▶午後38

Aさんは「今後の妊娠を見据えた上で、乳癌の検査について知りたい」と言う。

乳癌の検査に関するAさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「授乳中は癌の発見が難しくなります」

- 「妊娠中は妊娠後期に検査を受けましょう」

- 「超音波検査では悪性の確定診断ができます」

- 「Aさんの年齢では超音波検査の有効性は低くなります」

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)。妊娠40週5日。これまでの妊娠経過に異常はなかったが、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性レンサ球菌〈GBS〉陽性であった。午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

▶午後39

Aさんは「病院までは30分くらいで行けます。上の子は同居の実母にみてもらうことができます。どうしたらよいでしょうか」と話した。

電話でのAさんへの説明で適切なのはどれか。

- すぐに来院してもらう。

- 破水後にもう一度電話してもらう。

- 明日の午前中に外来を受診してもらう。

- 陣痛が10分間隔になったら来院してもらう。

▶午後40

その後Aさんは入院し、陣痛発来5時間後に陣痛間欠5分、陣痛発作40秒となった。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向、卵膜はなく、薄いピンク色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛があるため左側臥位で過ごしており、肛門が押される感じがすると訴えている。

このときの対応で適切なのはどれか。

- 努責を促す。

- 入浴するよう促す。

- トイレに行くことを勧める。

- 四つ這いの姿勢になるよう促す。

- 連続的胎児心拍数モニタリングを3時間後から実施する。

▶午後41

Aさんは、分娩開始後9時間で正常分娩した。分娩後、左正中側切開への縫合術が行われた。分娩時出血量は440mLで、子宮収縮は良好であった。分娩5時間後、Aさんは尿意を感じ、トイレまで歩行したが尿は出なかった。体温36.8℃、脈拍78/分、血圧138/74mmHg。子宮底の高さは臍高で硬く触れ、流血はない。会陰切開縫合部の腫脹と発赤はない。触診で膀胱充満がみられた。

Aさんのアセスメントで適切なのはどれか。

- 脱水を起こしている。

- 尿路系の炎症を起こしている。

- 子宮復古不全を起こしている。

- 膀胱平滑筋の緊張が亢進している。

- 尿道括約筋が一過性の攣縮をきたしている。

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

Aちゃん(生後4か月0日、男児)。在胎37週、身長48cm、体重2,500gで出生した。Aちゃんは4か月児健康診査で身長60cm、体重6,000gであった。腹這いにすると腕で身体を支え、頭を持ち上げた。「がらがら」を両手で持ち、あやすと声を出して笑い、母親をまねてアーアーと声を出した。首を右に向けると左右の手足を屈曲させた。

▶午後42

Aちゃんの成長・発達評価で正しいのはどれか。2つ選べ。

- Kaup〈カウプ〉指数による評価は太り気味である。

- 微細運動の発達遅滞が認められる。

- 喃語の表出に遅滞が認められる。

- 緊張性頸反射は消失している。

- 定頸している。

▶午後43

2か月後、母親がAちゃんの体温を測ると38.0℃であった。すぐにかかりつけ医を受診したところ、処方はされず、自宅で様子をみることになった。発熱以外に感冒様症状や嘔吐はなく、機嫌よく過ごしていた。受診後3日で解熱し、体幹に淡紅色の細かい発疹を認めた。

考えられる疾患はどれか。

- 麻疹

- 突発性発疹

- インフルエンザ

- RSウイルス感染症

- A群β溶血性レンサ球菌感染症

▶午後44

解熱後1週、Aちゃんの症状は軽快し、6か月児健康診査のためかかりつけ医を受診した。身長66cm、体重7,200g。母親は「母乳はよく飲んでいます。夜間は2、3時間おきに授乳が必要です」と話し、母親はやや疲労した様子である。

このときの栄養指導で正しいのはどれか。

- 人工乳の追加を勧める。

- 断乳の準備をするよう勧める。

- 離乳食を開始するよう勧める。

- 夜間は泣いても授乳しないよう勧める。

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

望まない妊娠の防止と対応を目的として、助産師6人で「妊娠に関する電話相談」事業を立ち上げた。週に2日、9時から17時の間、電話相談を受けることになった。Aさんは「妊娠に関する電話相談」に匿名で電話をかけた。「今、大学2年生。交際し始めた男性と2週前に避妊せずに性交渉をした。昨日から出血があり、下腹部痛がある。今朝、妊娠検査薬で調べたところ妊娠反応は陰性であったが、本当に妊娠していないか不安になった」と話した。

▶午後45

Aさんの電話相談を受けたB助産師の対応で適切なのはどれか。

- Aさんの連絡先を聞く。

- B助産師の名前を伝える。

- 受診の必要性を判断する。

- あらかじめ相談に要する時間を決めておく。

▶午後46

2週後、Aさんから再度電話があり、B助産師が対応した。Aさんは「月経が来て妊娠の不安はなくなった。彼との交際も続いている。今後はちゃんと避妊しようと彼とも話し合った。方法を教えて欲しい」と真剣に話した。Aさんは経血量が多く、月経周期は不規則であった。

Aさんに勧める方法で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 腟外射精

- 周期的禁欲法

- 低用量ピルの内服

- コンドームの使用

- 緊急避妊薬の内服

▶午後47

助産師が行う「妊娠に関する電話相談事業」を開始して1か月が経過した。電話相談を担当する助産師で、これまでの電話相談の各事例を評価するため話し合った。

Aさんの事例を評価する際に、最も重要な情報はどれか。

- Aさんと彼の交際が継続したこと

- Aさんの妊娠不安がなくなったこと

- Aさんが2回目の電話をかけてきたこと

- Aさんが自分から避妊方法を知ろうとしたこと

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

Aさん(25歳、初妊婦)。図書館の受付で働いている。妊娠18週2日。身長155cm、非妊時体重54kg。妊娠10週ころからつわりが始まり体重が3kg減少し、現在の体重は51kgである。妊婦健康診査で、血圧100/60mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。胎児の発育は良好で、羊水量は正常であった。

▶午後48

この時期のAさんが非妊時よりも追加すべきエネルギー必要量はどれか。

- 0kcal/日

- 50kcal/日

- 250kcal/日

- 450kcal/日

▶午後49

妊娠24週4日、妊婦健康診査のため来院した。体重63.5kg。血圧138/78mmHg。尿蛋白(-)、尿糖3+。下腿の浮腫(±)。経腹超音波検査で特に異常はなかった。1週後の再検査でも尿糖3+で、血液検査の結果、妊娠糖尿病と診断された。糖尿病の既往はない。「ショックです。つわりがおさまってから何でもおいしいので、つい食べ過ぎていたかもしれません。今後はなるべく食べないようにします」と話した。

このときの説明で正しいのはどれか。

- 「帝王切開術の適応となります」

- 「尿糖が陰性になれば心配ありません」

- 「血糖コントロールは内服薬で行います」

- 「赤ちゃんに問題が起こることはありません」

- 「妊娠期に必要な栄養所要量を摂ることが重要です」

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(25歳、会社員)。両親と妹の4人家族。Aさんは、月経が遅れたため産婦人科外来を受診し、妊娠8週0日と診断された。パートナー(27歳、会社員)とは1年後に結婚する予定であった。4週後、妊婦健康診査のため受診した。

既往歴:特記すべきことはない。

生活歴:出勤は朝7時、帰宅は21時になる。昼食および夕食は外食が多い。

家族歴:母親は高血圧症で内服治療中。

身体所見:身長154cm、非妊時体重55kg。今回の体重は54kg。悪心が時々ある。

検査所見:血圧120/76mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下腿の浮腫(-)。超音波検査にて胎児心拍を確認し、頭殿長〈CRL〉45mm。

▶午後50

Aさんは「パートナーと一緒に育てていこうと決めたけれど、まだ親になる実感がわかない。今は2人とも仕事が忙しく同居できないので、この先一緒に赤ちゃんのことを考えていけるか不安がある」と言う。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 妊娠に伴う母体の変化を説明する。

- 妊娠初期の食生活について説明する。

- Aさんに出産のビデオを観てもらう。

- 他の妊婦と交流できるマタニティクラスの参加を勧める。

- パートナーとともに妊婦健康診査に来院するよう勧める。

▶午後51

その後、Aさんとパートナーは結婚し、妊娠24週から2人で暮らし始めた。妊娠34週0日の妊婦健康診査で、体重70kg。血圧160/100mmHg、安静後の再測定では145/95mmHg。尿蛋白2+、尿糖(-)。下腿の浮腫+。子宮底長29cm。腹部緊満感が時々あると訴えたが、触診で子宮収縮は認めなかった。子宮口1cm開大。胎児推定体重1,600g、羊水量は正常。胎児心拍数基線120bpm、基線細変動10bpm、一過性頻脈あり、一過性徐脈は認めなかった。頭重感と不眠の訴えがある。Hb11.5g/dL、Ht38%。

このときのAさんの状態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠中の体重増加は正常である。

- 胎児発育不全〈FGR〉である。

- 胎児機能不全である。

- 白衣高血圧である。

- 入院が必要である。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(32歳、1回経産婦)。妊娠39週4日。陣痛発来し、かかりつけの産婦人科病院に入院した。順調に分娩が進行し、体重3,150gの女児を経腟分娩した。児娩出直後は異常出血は認めなかった。児娩出の5分後に子宮収縮に伴い臍帯を挟鉗したペアンが下がる様子があり、助産師は臍帯を牽引して胎盤を娩出した。胎盤娩出直後から、Aさんは苦悶し始め、下腹部痛を訴えた。胎盤娩出直後のバイタルサインは、体温37.2℃、脈拍90/分、血圧120/65mmHgであった。助産師が内診を行うと、腟内に弾力のある組織が膨隆しており子宮口を同定できなかった。腟口から多量の血液が流出している。

▶午後52

Aさんに生じた異常を判断するのに重要なのはどれか。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉

- 胎盤剝離面の凝血塊付着の有無

- 臍帯動脈血pH値

- 子宮底の位置

- アレルギー歴

▶午後53

胎盤娩出から30分後、医師による処置が終了してAさんの下腹部痛は消失した。総出血量は3,800mL。腟口からの出血は減少したが持続しており、膿盆内に貯留した血液には凝血が認められない。

この時点で確認する血液検査データで最も重要なのはどれか。

- 血清間接ビリルビン値

- 血清ナトリウム値

- フィブリノゲン値

- 白血球数

- 血糖値

資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回