第96回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

平成25年2月14日実施の第96回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第96回助産師国家試験目次

第96回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

世界保健機構〈WHO〉が提唱しているリプロダクティブ・ヘルスの基本的四大要素で正しいのはどれか。

- 健全な家族関係を維持できる。

- 婦人科系がんの早期発見ができる。

- 思春期の人たちの栄養状態を適切に保つ。

- すべての女性が安全な妊娠と出産を享受できる。

▶午前2

尖圭コンジローマで正しいのはどれか。

- 男性は感染しない。

- 一度罹患すれば再発しない。

- ワクチンで感染を予防できる。

- 妊婦が罹患すれば分娩後に治療する。

▶午前3

プロスタグランディンF2αの投与が禁忌である産婦の内科合併症はどれか。

- 糖尿病

- 気管支喘息

- 甲状腺機能低下症

- 特発性血小板減少性紫斑病

▶午前4

成人T細胞白血病ウイルス陽性の母親から出生した児への対応で正しいのはどれか。

- 入院中は他の児と隔離する。

- 抗体検査は新生児期に実施する。

- 毎月外来受診するよう母親に指導する。

- 乳児期の予防接種は通常どおり実施する。

▶午前5

母体血中の糖を胎児に転送する作用を持つホルモンはどれか。

- エストロゲン

- プロゲステロン

- hPL〈ヒト胎盤性ラクトゲン〉

- hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉

▶午前6

妊娠に伴う腟の変化で正しいのはどれか。

- 分泌物のpHが低下する。

- 色が薄いピンク色に変化する。

- 上皮のグリコゲン含有量が減少する。

- Döderlein〈デーデルライン〉桿菌が減少する。

▶午前7

妊娠前から妊娠初期にかけて葉酸を十分に摂取することで発症を低減できる胎児合併症はどれか。

- 心奇形

- 胎児水腫

- 胎児発育不全

- 神経管閉鎖障害

▶午前8

甲状腺疾患合併妊娠について正しいのはどれか。

- 甲状腺ホルモン製剤内服中は授乳を禁止する。

- Basedow〈バセドウ〉病は妊娠中期以降に改善傾向を示す。

- 橋本病は分娩を契機に甲状腺クリーゼを発生するリスクが高い。

- プロピルチオウラシルを内服していた場合、授乳中はチアマゾールに切り替える。

▶午前9

5名の経産婦に対して、上の子どもへの対応をテーマに育児教室を開催することになった。

参加者を中心とした方法で最も適切なのはどれか。

- シンポジウム

- バズ・セッション

- デモンストレーション

- パネルディスカッション

▶午前10

母体保護法に定められた不妊手術について正しいのはどれか。

- 卵巣摘出術が含まれる。

- 配偶者の同意は不要である。

- 母体保護法指定医以外は実施できない。

- 都道府県知事に実施報告をしなければならない。

▶午前11

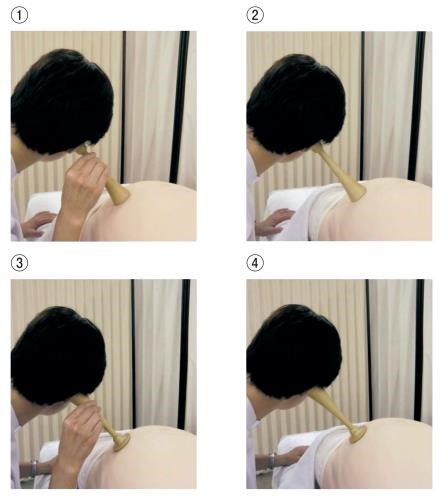

Traube〈トラウベ〉聴診器とその聴診法との写真を別に示す。写真の右下が妊婦の頭側である。

聴診法で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前12

妊娠中の運動の説明で適切なのはどれか。

- 「妊娠16週以降は、仰向けで実施できる運動をしましょう」

- 「運動するときは、1分間に140回くらいの脈拍が目安です」

- 「妊娠高血圧症候群の予防としてウォーキングをしましょう」

- 「適度な運動をしておけば、お産が長引くことはありません」

▶午前13

帝王切開既往妊婦が経腟分娩する際の管理で正しいのはどれか。

- 陣痛発来した時点で帝王切開の術前検査を行う。

- 微弱陣痛ではプロスタグランディン製剤を用いる。

- 分娩第2期遷延でも吸引分娩は行わない。

- 分娩後1時間は頻回に母体の血圧測定を行う。

▶午前14

30歳の初産婦。身長158cm、体重68kg。推定児体重3,800g。第1頭位。陣痛間欠2分、発作50秒で、肛門圧迫感が強く努責がかかっている。内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門が5時方向に触れる。

このときにとる体位として最も適切なのはどれか。

- 坐位

- 蹲踞位

- 左側臥位

- 四つん這い

▶午前15

在胎38週で出生した児。出生体重2,600g、身長48cm。分娩時に羊水混濁を認めた。出生直後、体温37.1℃、心拍120/分、呼吸数52/分。中心性チアノーゼはなく、活気があって筋緊張は良好である。

アセスメントで正しいのはどれか。

- このまま経過観察する。

- 酸素投与が必要である。

- 口腔内吸引が必要である。

- 保育器への収容が必要である。

▶午前16

オキシトシンによる分娩誘発法で正しいのはどれか。

- 希釈法は、5単位のオキシトシンを500mLの5%ブドウ糖液に溶解する。

- 分娩監視装置は、子宮収縮薬投与開始時から装着する。

- オキシトシンを増量するときは15分ごとに行う。

- 血圧と脈拍測定は2時間ごとに行う。

▶午前17

授乳時の乳頭痛の予防で適切なのはどれか。

- 児が泣き始めてから授乳する。

- 児に吸啜させる時間を1回3分とする。

- 児の唇を巻き込むように乳頭をくわえさせる。

- 児の胸を母親の身体にぴったりとつけるように抱く。

▶午前18

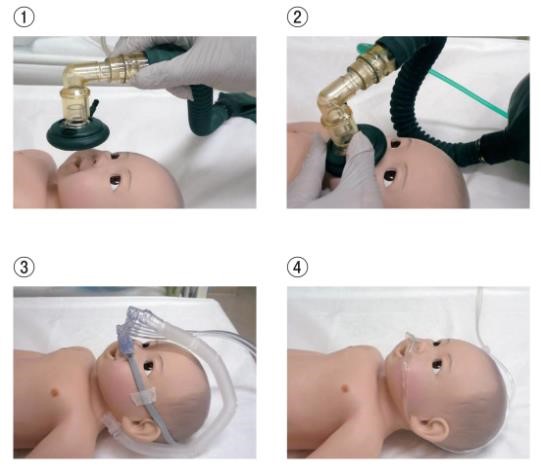

新生児蘇生におけるフリーフローによる酸素投与の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前19

1か月健康診査における診察所見で直ちに専門的な検査・治療が必要となるのはどれか。

- 臍ヘルニア

- 停留睾丸

- 陰囊水腫

- 白色便

▶午前20

地域において保健福祉活動を行う機関と事業の組合せで正しいのはどれか。

- 市町村――養育医療の給付

- 福祉事務所――助産施設への入所措置

- 助産所――自立支援医療(育成医療)の給付

- 児童相談所――ファミリーサポートセンター事業

▶午前21

病院で助産師外来を開設することになった。

目標管理過程のPDCAサイクルの組合せで適切なのはどれか。

- P――調査結果を参考に助産師外来の時間を変更する。

- D――助産師外来の運営方法や人員配置について計画する。

- C――利用者満足度調査を実施する。

- A――助産師外来を実施する。

▶午前22

助産所の管理で正しいのはどれか。

- 妊産婦の入所数は1〜19人である。

- 開設者と管理者は同一人物でなければならない。

- 開設者は嘱託医師名を都道府県知事に届け出る。

- 業務に従事する助産師の略歴を広告してはならない。

▶午前23

大地震が発生した。地区の電気・水道の使用ができなくなった。病院建物の倒壊はない。余震は続いている。

褥婦に説明する内容で適切なのはどれか。

- 避難する際は新生児を助産師に預ける。

- 食事が十分に摂れなくても母乳哺育を続ける。

- お湯を沸かせないときはミルクを水で溶かす。

- 母子の家族を病院に呼んで一緒に生活してもらう。

▶午前24

肺胞内圧を高く維持して肺胞の虚脱を防止する新生児の呼吸症状はどれか。

- 呻吟

- 多呼吸

- 陥没呼吸

- 鼻翼呼吸

- シーソー呼吸

▶午前25

32歳の経産婦。妊娠36週1日。妊婦健康診査に来院した。体重52kg。血圧136/82mmHg。尿蛋白+、尿糖(-)。下腿浮腫+。内診所見は、子宮口閉鎖。推定児体重は2,680g。超音波検査では30分間に明瞭な四肢の動きを2回認め、そのうち1回は脚をすばやく伸展して屈曲位に戻す運動であった。この間、胎児呼吸様運動は認めない。36mmの羊水ポケットを認めた。NSTはreassuring fetal statusであった。

対応で適切なのはどれか。

- オキシトシン点滴静脈内注射

- 24時間後の超音波検査

- 1週後の超音波検査

- ラミナリア桿挿入

- 帝王切開術

▶午前26

30歳の初産婦。昨日午後10時に内診所見子宮口2cm開大で入院した。本日午前7時、陣痛間欠2分、陣痛発作50〜60秒。内診所見は、子宮口9cm開大、Station+1。胎児心拍数陣痛図では正常波形。時々悪心があり、陣痛に関係なく、ベッド上で体を丸めてベッド柵にしがみついている。

産婦への援助で最も適切なのはどれか。

- 入浴を促す。

- 乳頭刺激を行う。

- 力を抜くよう促す。

- 坐位になるよう促す。

- 朝食の全量摂取を促す。

▶午前27

新生児の呼吸窮迫症候群〈RDS〉で正しいのはどれか。

- 女児に多い。

- 肺表面活性物質は過剰である。

- 母親が糖尿病であると発症しやすい。

- 破水から出生までの時間が長いほど発症しやすい。

- 新生児へのステロイド治療によって症状が軽減する。

▶午前29

「母性健康管理指導事項連絡カード」について規定している法律はどれか。

- 労働基準法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 国民健康保険法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

▶午前30

トキソプラズマ症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 妊婦の尿検査によって診断する。

- 胎児への感染は母体経腟上行感染である。

- 妊婦の初感染は胎児感染のリスクが高い。

- 胎児に感染した場合は心室中隔欠損を生じる。

- 感染した動物の糞尿に妊婦が触れることによって感染する。

▶午前31

分娩の三要素のうち、「産道」と「胎児およびその付属物」との相互関係によって生じるのはどれか。2つ選べ。

- 肩甲難産

- 子宮破裂

- 低在横定位

- 頸管無力症

- 原発性微弱陣痛

▶午前32

糖尿病合併妊婦への対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠によって耐糖能は悪化しやすいことを説明する。

- BMIが22の妊婦ではエネルギー付加は行わない。

- 食前血糖値が100mg/dL以下となるよう管理する。

- 血糖コントロールには経口血糖降下薬を用いる。

- リトドリン塩酸塩使用時には低血糖に注意する。

▶午前33

新生児の黄疸で直接ビリルビンが上昇するのはどれか。2つ選べ。

- 母乳性黄疸

- 胆道閉鎖症

- 新生児肝炎

- Rh式血液型不適合

- ABO式血液型不適合

▶午前34

日本で承認されている低用量経口避妊薬について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 排卵を抑制する。

- 卵巣癌の発生率を高める。

- 子宮頸癌の予防効果がある。

- 黄体ホルモン単独製剤である。

- 不妊手術以外で最も避妊効果が高い。

▶午前35

妊娠28週の初妊婦で正常から逸脱している所見はどれか。2つ選べ。

- AFI25cm

- BPD70mm

- 子宮底長25cm

- 推定児体重800g

- 胎児心拍数140bpm

▶午前36

25歳の経産婦。妊娠40週。午前1時に子宮口3cm開大で入院したが、陣痛が弱くなったため陣痛間欠時に眠っている。午前11時、陣痛周期は8〜9分であり「痛みは強くありません」と言う。内診所見は、子宮口4cm開大、展退度70%、Station-1であった。胎児心拍数陣痛図は正常波形であった。未破水である。昼食は全量摂取している。昨夜排便があった。

陣痛を促進するための効果的なケアはどれか。2つ選べ。

- グリセリン浣腸を実施する。

- 努責を誘導する。

- 歩行を勧める。

- 入浴を勧める。

- 導尿する。

▶午前37

ともに外国籍の両親が日本国内で出生した児を日本で養育するために必要となるのはどれか。2つ選べ。

- 出生届の提出

- 日本国籍の申請

- 日本の戸籍の作成

- パスポートの申請

- 在留資格取得許可の申請

▶午前38

在胎30週、1,600gにて出生した新生児。保育器に収容され、呼吸障害に対して経鼻的CPAP療法が行われている。

このときのケアとして正しいのはどれか。2つ選べ。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉100Torrを目標に酸素濃度を調節する。

- 経口哺乳は生後6時間から開始する。

- 投与する水分量の目安を60mL/kg/日とする。

- 保育器内の温度は36〜37℃に設定する。

- 保育器内の湿度は60%に設定する。

▶午前39

生後2か月から接種が可能なワクチンはどれか。2つ選べ。

- Hibワクチン

- 麻疹ワクチン

- DPTワクチン

- 肺炎球菌ワクチン

- 日本脳炎ワクチン

▶午前40

分娩監視装置による連続的モニタリングが勧められるのはどれか。2つ選べ。

- 前期破水

- 予定日超過

- 分娩第1期

- 子宮収縮薬投与中

- 41mL以上のメトロイリンテル挿入中

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

52歳の女性。42歳で子宮筋腫に対して単純子宮全摘術を受けた。1年前からホットフラッシュや発汗が出現し、最近、その頻度が増して動悸や易疲労感を伴うようになったため来院した。来院時、身長154cm、体重43kg。脈拍64/分、血圧112/72mmHgである。

▶午前41

この女性の検査結果で上昇している可能性が高いのはどれか。

- 甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- エストラジオール

- プロゲステロン

▶午前42

この女性はホルモン補充療法を受けることになった。

方法として適切なのはどれか。

- エストロゲン単独周期的投与法

- エストロゲン単独持続的投与法

- エストロゲン・プロゲスチン(黄体ホルモン製剤)併用周期的投与法

- エストロゲン・プロゲスチン(黄体ホルモン製剤)併用持続的投与法

▶午前43

この女性がホルモン補充療法を受けることで予防できるのはどれか。

- 乳癌

- 脳卒中

- 骨粗鬆症

- 静脈血栓塞栓症

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

Aさん(40歳、女性)は、36歳で結婚したが自然妊娠しなかったため、38歳から不妊専門クリニックで治療を受けている。既往歴に特記すべきことはない。これまで体外受精を4回受けた。今回の体外受精で受精後5日の胚2個を子宮内に移植し、妊娠反応陽性になった。

▶午前44

胚移植から4週経過した。3日前から下腹部膨満感と悪心とがあり、食事も摂れていないため来院した。身長155cm、体重50kg。体温37.0℃、脈拍60/分、血圧120/70mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、尿ケトン体2+。診察にて腟分泌物は白色少量、子宮口は閉鎖。子宮は超鶏卵大で軟らかく、軽度の圧痛がある。経腟超音波検査の所見を別に示す。

診断で正しいのはどれか。

- 1絨毛膜1羊膜性双胎

- 1絨毛膜2羊膜性双胎

- 2絨毛膜1羊膜性双胎

- 2絨毛膜2羊膜性双胎

▶午前45

Aさんは悪阻の治療のため総合病院に入院となった。入院後、Aさんは「不妊治療を受けている間は妊娠を目標に頑張っていましたが、妊娠後のことまで深く考えていませんでした。私にはどんなリスクがあるのか、夫と一緒に聞いておきたいです」と話している。

Aさんと夫への説明として優先度が高いのはどれか。

- 子宮破裂

- 絨毛膜羊膜炎

- 児頭骨盤不適合

- 妊娠高血圧症候群

- 母児間輸血症候群

▶午前46

Aさんは妊娠37週1日で破水し、2,520gと2,600gの児を帝王切開にて分娩した。術後の経過は良好である。術後7日、Aさんは「無事に出産できてほっとしていますが、退院後の育児がきちんとできるか心配です。不妊治療で貯金を遣ってしまったので、経済的にもあまり余裕がありません」と不安そうである。

Aさんが今後の支援で活用できるのはどれか。

- 養育医療

- 新生児訪問指導

- 産科医療補償制度

- 特定不妊治療助成制度

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

36歳の初産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠39週5日、午後11時に陣痛発来し、翌日午前2時に入院した。入院時の内診所見は、子宮口4cm開大、展退度30%、Station-2、未破水であった。

▶午前47

午前7時、陣痛間欠9分、陣痛発作30秒。内診所見は、子宮口5cm開大、展退度40%、Station-1、大泉門を1時方向に触れた。未破水である。

胎児の胎位で正しいのはどれか。

- 前方前頭位

- 前方後頭位

- 後方前頭位

- 後方後頭位

▶午前48

胎児心拍数陣痛図では正常波形であったので、病棟内を自由に歩行できるように分娩監視装置を外して経過観察した。午前10時、陣痛間欠7分、陣痛発作30秒。内診所見は、子宮口5cm開大、展退度40%、Station-1、大泉門を1時方向に触れた。未破水である。胎児心拍数陣痛図は正常波形である。

この時点の処置として適切なのはどれか。

- 人工破膜

- メトロイリンテル挿入

- オキシトシン点滴静脈内注射

- プロスタグランディンE1誘導体腟坐薬の投与

▶午前49

午後3時に子宮口は全開大した。午後4時、陣痛間欠2分、陣痛発作60秒。内診所見は、子宮口全開大、展退度100%、Station+3、小泉門が先進し6時方向に触れた。胎児心拍数陣痛図は正常波形である。

適切な対応はどれか。

- 経過観察する。

- McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。

- 吸引分娩の準備をする。

- 帝王切開の準備をする。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

41歳の初産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠41週3日、午前7時に前期破水し、午前10時に入院した。体温37.0℃。内診所見は、子宮口3cm開大、展退度50%、Station-2であった。

▶午前50

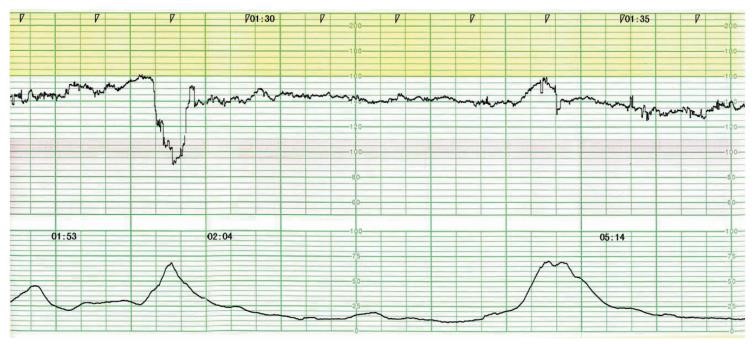

入院時の胎児心拍数陣痛図を別に示す。

対応で正しいのはどれか。

- 2時間ごとにドップラーで間欠的胎児心拍数聴取を行う。

- 15分ごとにドップラーで間欠的胎児心拍数聴取を行う。

- 陣痛が規則的になってから連続的分娩監視装置モニタリングを再開する。

- 連続的分娩監視装置モニタリングを継続する。

▶午前51

午後6時の内診所見は、子宮口9cm開大、展退度80〜90%、Station±0、小泉門が10時方向に触れた。羊水流出がみられ、混濁はない。陣痛間欠2分、陣痛発作60秒。陣痛発作時、産婦は顔をしかめている。胎児心拍数陣痛図は正常波形であった。

この時点の援助で適切なのはどれか。

- 禁食とする。

- 努責の練習をする。

- 分娩体位をとってもらう。

- 背部から腰部へのマッサージを行う。

▶午前52

分娩時の第4回旋で正しいのはどれか。

- 児の右肩甲が先進し、顔面は母体の左大腿側に向く。

- 児の左肩甲が先進し、顔面は母体の左大腿側に向く。

- 児の右肩甲が先進し、顔面は母体の右大腿側に向く。

- 児の左肩甲が先進し、顔面は母体の右大腿側に向く。

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

Aさん(35歳、経産婦)。3,200gの児を正常分娩にて出産した。夫と2歳の長女との4人暮らし。実母は徒歩5分のところに住んでおり、手助けが必要なときはいつでも訪問が可能である。

▶午前53

助産師は、保健センターから新生児訪問の委託を受けて、生後28日に訪問した。「赤ちゃんの体重が増えない気がします。1回の授乳に40分から1時間かかって私が疲れるのでミルクに切り替えたい」と相談された。児の体重増加量は30g/日であった。

母乳哺育について優先して観察すべきAさんに関する項目はどれか。

- 食事内容

- 水分摂取量

- 授乳時の姿勢

- 乳房のタイプ

▶午前54

Aさんは「最近、長女が言うことを聞かない。いけないことだと分かっているが、授乳で疲れているときに反抗されると、イライラして長女を叩いてしまう」と話した。助産師はAさんの話をよく聴き、思いを受け止めた。

その後のAさんへの助言として適切なのはどれか。

- 「なぜ反抗するのかを長女に聞いてみましょう」

- 「叩きそうになったら大きく深呼吸しましょう」

- 「児童虐待再発防止プログラムに参加してみませんか」

- 「長女が言うことを聞かないときには厳しく叱りましょう」

▶午前55

エジンバラ産後うつ病自己質問票で、Aさんの得点は10点であった。

対応として適切なのはどれか。

- 子育て広場を紹介する。

- 乳児院への入所を勧める。

- 夫婦で精神科を受診するよう勧める。

- ファミリーサポートセンターを紹介する。

- 直ちに保健センターの母子担当の保健師に連絡をする。

第96回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

日本で着床前診断の対象となる疾患はどれか。

- フェニルケトン尿症

- Down〈ダウン〉症候群

- Turner〈ターナー〉症候群

- Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィー

▶午後2

月経前症候群の身体症状に主に関わるホルモンを分泌するのはどれか。

- 卵巣

- 脳下垂体前葉

- 脳下垂体後葉

- 視床下部

▶午後3

授乳が禁止となる薬剤はどれか。

- アンピシリン

- プレドニゾロン

- メトトレキサート

- アセトアミノフェン

▶午後4

卵膜を構成するもので母体に由来するのはどれか。

- 羊膜

- 脱落膜

- 絨毛膜

- 結合組織層

▶午後5

妊娠に伴う変化で正しいのはどれか。

- 心拍出量は減少する。

- 腎血漿流量は減少する。

- 循環血流量は減少する。

- 腎の糸球体濾過率は増加する。

▶午後6

頭位分娩での児頭の応形機能について正しいのはどれか。

- 前方後頭位では大斜径が短縮する。

- 児頭の変形は分娩後約1か月持続する。

- 両頭頂骨の上に前頭骨・後頭骨が重なる。

- 後在頭頂骨が前在頭頂骨の下方に進入する。

▶午後7

39歳の初産婦。双胎妊娠による切迫早産で4週間の安静入院後、妊娠37週で帝王切開となった。手術翌日の子宮底の高さは臍下1横指で収縮は良好である。Hb10.2g/dL。初回歩行時、軽度下肢の痛みを感じたがしばらくして痛みは落ち着いた。脈拍72/分、血圧118/56mmHg。初回歩行の2時間後にトイレまで歩行した際、トイレ内で突然意識を消失した。

考えられる状態はどれか。

- 子癇

- 脳虚血

- 肺血栓塞栓症

- 出血性ショック

▶午後8

60歳の女性。排尿困難を主訴として来院した。膀胱と子宮頸部が腟口まで下垂しており、医師は骨盤臓器脱と診断し、排尿障害の治療のためにリングペッサリーを腟内に装着した。

この女性への指導として正しいのはどれか。

- 「入浴時には外してください」

- 「スポーツは控えてください」

- 「装着したまま性交渉が可能です」

- 「長時間の外出は控えてください」

▶午後9

25歳の初産婦。妊娠40週5日で、3,850gの児を正常分娩した。弛緩出血で、約2,000mL出血した。現在分娩後2時間、子宮収縮は良好である。脈拍130/分、血圧80/50mmHg。産婦は意識清明であるが悪心を訴えており、四肢の冷感を認めた。

直ちに行われる処置はどれか。

- 全身を温める。

- 輸血を開始する。

- 気管内挿管する。

- 副腎皮質ステロイドを投与する。

▶午後11

会陰裂傷第3度があった産婦への対応で正しいのはどれか。

- 直腸診を行う。

- 直腸筋層まで縫合する。

- 食事は低残渣食とする。

- 翌日に浣腸を行う。

▶午後12

Brandt-Andrews〈ブラント・アンドリュース〉胎盤圧出法で適切なのはどれか。

- 胎盤剝離徴候を確認する前に実施する。

- 片手を腹壁から子宮体と子宮下部の境の部位に当てる。

- 最初に腹壁に当てた手で子宮体を恥骨部側に押し下げる。

- 臍帯は牽引しないようにする。

▶午後13

34歳の1回経産婦。前回正常分娩で2,700gの児を出産した。妊娠39週3日。身長145cm、体重58kg。児頭大横径〈BPD〉9.6cm。午後2時30分に自然破水した。内診所見は、子宮口全開大、Station-3、矢状縫合は横径に一致していた。午後4時、陣痛間欠1〜2分、陣痛発作60秒。内診所見では、児頭の下降度に変化がなかった。胎児心拍数陣痛図は正常波形である。

対応で適切なのはどれか。

- 散歩を勧める。

- 絶飲食とする。

- 乳頭刺激をする。

- 子宮収縮薬の準備をする。

▶午後14

28歳の初産婦。3,400gの児を正常分娩で出産した。分娩時出血は650mL。会陰裂傷第2度と腟壁裂傷とがあり、縫合術を受けた。分娩後3時間、体温37.3℃、脈拍88/分、血圧120/70mmHg。子宮底は臍下2横指で硬く触れる。赤色出血が1時間で40g。「お尻のあたりが痛い」と激しい痛みを訴え、苦痛表情だが脱肛はない。会陰部に腫脹はなく縫合不全もない。

最も考えられるのはどれか。

- 頸管裂傷

- 腟壁血腫

- 弛緩出血

- 後陣痛

▶午後15

NYHA分類でⅠ度の心疾患合併妊婦の管理で適切なのはどれか。

- 選択的帝王切開を勧める。

- 妊娠初期から入院を勧める。

- 生活の中に一定の休息時間を設ける。

- インフルエンザワクチンの接種を控えるように説明する。

▶午後16

市町村における次世代育成支援の行動計画策定で適切なのはどれか。

- 民間事業者の活用は控える。

- 他の市町村と類似した計画とする。

- 社会的養護を必要とする子どもへの対応を検討する。

- 夫婦と子ども2人の世帯を想定して対策を検討する。

▶午後17改題

母体保護法の目的で正しいのはどれか。

- 母子の生活を支援する。

- 母子保健事業を推進する。

- 母性の生命健康を保護する。

- 母子家庭等および寡婦の福祉を保護する。

▶午後18

助産師の守秘義務違反とならないのはどれか。

- 妊婦の夫が有名人であることを友人の助産師に話した。

- 妊婦のパートナーが失業していたことを妊婦の母親に伝えた。

- 昨日の感動的な出産をしたAさんのことを妊婦である友人に話した。

- 5歳の子どもの腹部に複数の内出血があることを児童相談所に伝えた。

▶午後19

助産業務について正しいのはどれか。

- 臨時応急の手当であっても医行為を行ってはならない。

- 医師の指示の下に行った行為は責任を問われない。

- 業務の範囲内において裁量権がある。

- 死胎の検案はできない。

▶午後20

男性側の不妊原因で最も多いのはどれか。

- 造精機能障害

- 精路通過障害

- 勃起障害

- 射精障害

- 性欲低下

▶午後21

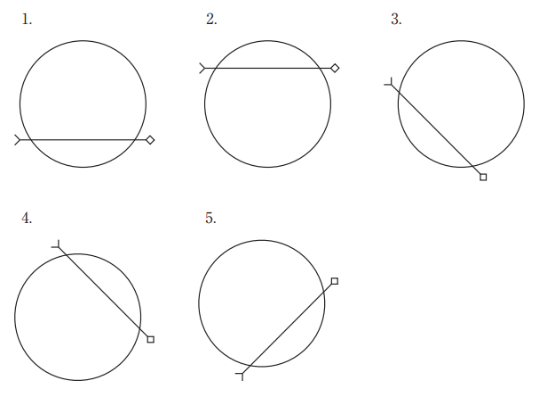

第2頭位で、児頭の最大周囲径が骨盤入口部にある図を示す。

前頭頂骨進入はどれか。

ただし、図の上が母体腹側、下が母体背側を示す。円は骨盤入口面、◇印は大泉門、Y印は小泉門を表す。

▶午後22

妊婦の下肢のけいれんについて正しいのはどれか。

- 膝窩筋に起こりやすい。

- 妊娠初期に発症頻度が高い。

- 血中のカルシウムの増加が原因となる。

- 予防としてリン酸の過剰摂取を避ける。

- 予防として就寝時は下肢の底屈位をとる。

▶午後23

鉗子分娩を安全に行うために満たすべき条件はどれか。

- 小泉門が先進している。

- 胎児の状態が良好である。

- 子宮口が全開大している。

- Stationが±0以下である。

- 矢状縫合が縦になっている。

▶午後24

母乳哺育を行っている生後1か月の正期産児において、母乳不足を疑う所見はどれか。

- 平均体重増加量27g/日

- 哺乳時間40〜50分/回

- Kaup〈カウプ〉指数17

- 哺乳回数8〜10/日

- 粘液便の排泄

▶午後25

助産録の記載事項として保健師助産師看護師法施行規則に規定されていないのはどれか。

- 児の性別

- 分娩の場所

- 妊産婦の住所

- 妊産婦の国籍

- 胎児付属物の所見

▶午後26

妊娠27週5日で出生した1,050gの児。

皮膚の観察でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 硝子様透明

- 稗粒腫

- 胎脂

- 落屑

- 産毛

▶午後27

Rubin〈ルービン〉の示す母親役割行動における保持期の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 家族との関係を再調整する。

- 育児技術の習得に向けて努力する。

- 自らの基本的欲求を満たそうとする。

- 母乳が十分分泌するかに関心を向ける。

- 出産によって、子どもと分離したという認識をもつ。

▶午後28

胎児機能不全を起こしやすい臍帯の所見はどれか。2つ選べ。

- 臍帯偽結節がある。

- 臍帯の長さが25cmである。

- 臍帯が卵膜に付着している。

- 臍動脈が2本、臍静脈が1本である。

- 臍帯の太さが1.5cm×1.5cmである。

▶午後29

低出生体重児で出生後早期に起こりやすいのはどれか。2つ選べ。

- 一過性多呼吸

- 顔面神経麻痺

- 上腕神経叢麻痺

- 胎便吸引症候群

- 低カルシウム血症

▶午後30

36歳の初産婦。身長160cm、非妊時体重56kgであった。妊娠26週2日、体重60kg、血圧142/78mmHg。尿蛋白+、尿糖(±)。Hb10.5g/dL。子宮底長30cm、腹囲93cm。下腿浮腫(±)。1週前から腰痛がある。腹部緊満感が頻回にある。内診所見は、子宮口閉鎖、出血はない。

妊婦への指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 入浴を制限する。

- 鉄分の多い食材を勧める。

- 摂取カロリーを制限する。

- 1日1時間程度の散歩を勧める。

- 腹部緊満感のあるときは休息をとる。

▶午後31

助産所業務ガイドラインで、嘱託医療機関に緊急に搬送すべき新生児の症状とされているのはどれか。2つ選べ。

- 直腸温38.1℃

- 出生時体重2,400g

- 生後12時間排便がない。

- 生後18時間に黄疸を認める。

- 他症状のない生後6時間の心雑音

▶午後32

第1前方後頭位の分娩経過でStation+3のときの所見について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 矢状縫合は左斜径に一致する。

- 小泉門は10時方向に触れる。

- 恥骨結合後面3分の2を触知できる。

- 児頭の最大周囲径は骨盤峡部にある。

- Hodge〈ホッジ〉骨盤平行平面区分法では第4平行平面である。

▶午後33改題

2020年版の「日本人の食事摂取基準」で授乳婦に付加量が設定されている栄養素はどれか。2つ選べ。

- カルシウム

- ビタミンA

- ビタミンK

- 食物繊維

- 鉄

▶午後34

子宮筋腫合併妊婦。妊娠34週で、子宮底部の筋層内筋腫は直径8cmであり、胎盤付着位置は筋腫の直上である。

特に注意すべき産科合併症はどれか。2つ選べ。

- 常位胎盤早期剝離

- 児頭骨盤不均衡

- 分娩後出血

- 過強陣痛

- 頸管裂傷

▶午後35

セルフヘルプグループ活動はどれか。2つ選べ。

- 死産を経験した母親の会

- 助産所が主催する両親学級

- 21トリソミーの児をもつ親の会

- 高齢初産婦を対象とした出産準備教室

- 助産師によるベビーマッサージの講習会

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

14歳の女性。月経周期は28日型であったが、2か月間月経がなかったため、母親に付き添われ思春期外来を受診した。初経は10歳。身長157cm、体重45kg。脈拍64/分、血圧110/70mmHg。全身所見に異常はなかった。

▶午後36

母親は「娘は、朝は牛乳だけ、夕食もほとんど残している。給食は少し食べているようだが、痩せてきていて心配です」と話す。本人は「自分は太っていてかわいくない。友達から好かれるために、もっと痩せなくてはいけないから今以上は食べたくありません」と話す。

この時点で思春期やせ症の診断基準を満たすのはどれか。

- 脈拍数

- 肥満度

- 月経周期

- 本人の自身に対する身体像

▶午後37

診察の結果、乳房、陰毛の発育は良好。妊娠反応は陰性。既往歴に特記すべきことはない。血液検査は、FSH6.0mIU/mL、LH3.0mIU/mLであった。エストロゲンとプロゲスチン(黄体ホルモン製剤)を投与した後に消退出血が認められた。

最も疑われるのはどれか。

- 視床下部性無月経

- 下垂体性無月経

- 卵巣性無月経

- 子宮性無月経

▶午後38

初診から1か月が経過した。無月経の治療と、専門カウンセラーによるカウンセリングを受けている。初診時は、食べることを強く拒否していたが、最近は食べることを受け入れるようになってきた。初診時より体重が2kg減少した。

食事に関する対応で適切なのはどれか。

- 食事の代わりに経腸栄養剤を摂取する。

- 食事の量は、残さず摂取できる量から段階的に増量する。

- 毎日の生活に運動を取り入れ、空腹になるようにする。

- 治療により月経が開始した後に、食生活の改善をはかる。

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

29歳の経産婦。妊娠37週0日。不規則な子宮収縮を主訴に午後10時に来院した。妊娠経過は良好であった。身長165cm、体重55kg。推定児体重3,400g。胎児心拍数陣痛図では陣痛間欠8分、発作40秒。胎児心拍基線140bpm、胎児心拍細変動は良好で、一過性頻脈があり、一過性徐脈は出現していない。血性分泌物はない。

▶午後39

胎児心音の最良聴取部位は、母体の左側、臍棘線上中央であった。内診所見は、子宮口5cm開大、展退度50%、Station-1。陣痛開始しており入院となった。矢状縫合は横径に一致し、大泉門は左側、小泉門は右側に触知できた。

胎児の胎位胎向で正しいのはどれか。

- 第1後頭位

- 第1前頭位

- 第2後頭位

- 第2前頭位

▶午後40

陣痛開始から6時間が経過した。陣痛間欠7分、発作30秒。胎児心拍基線細変動25bpm。陣痛発作時に少し苦悶様の表情がみられたため内診を実施したところ、子宮口6cm開大、展退度60%、Station-1。矢状縫合は右斜径に一致し、小泉門が2時方向に触れた。発作時、胎胞を触知する。血性分泌物少量。

この所見から考えられる状態はどれか。

- 微弱陣痛

- 回旋異常

- 早期破水

- 胎児機能不全

▶午後41

休息と活動を組み入れながら観察し、陣痛開始から16時間が経過した。陣痛間欠6分、発作40秒。内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station+1。胎児心拍数陣痛図では胎児心拍基線140bpm、基線細変動6〜25bpm、最下点90bpm、回復まで40秒の変動一過性徐脈が2回みられた。入院してからあまり眠れていないという。

対応で適切なのはどれか。

- 経過観察する。

- 院内の階段昇降を促す。

- 医師と子宮収縮薬の使用について相談する。

- 帝王切開の準備をする。

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

32歳の女性。身長160cm、体重70kg。月経周期が不規則であったが、市販の妊娠検査薬が陽性であったため来院した。血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)であった。

▶午後42

最終月経から算出した妊娠週数は8週0日である。超音波検査では、子宮内に胎囊〈GS〉は確認されたが、胎芽は認められなかった。

この時点の対応で適切なのはどれか。

- 入院

- 自宅安静

- 1週後に再診

- 4週後に妊婦健康診査

▶午後43

妊娠12週。早朝の悪心と軽度の倦怠感がある。体重72kg。血圧132/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、尿ケトン体(-)。胎児の発育は良好である。

保健指導で最も適切なのはどれか。

- 「散歩をしましょう」

- 「1日2食にしましょう」

- 「果物は好きなだけ食べましょう」

- 「マタニティスイミングを始めましょう」

▶午後44

その後、妊娠経過は順調であったが、妊娠22週の妊婦健康診査で、血圧160/95mmHg。尿蛋白+。軽度の頭重感が出現した。

病型分類で正しいのはどれか。

- 本態性高血圧

- 妊娠高血圧

- 妊娠高血圧腎症

- 加重型妊娠高血圧腎症

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

21歳の初産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠40週5日に3,600gの児を正常分娩で出産した。分娩所要時間第1期20時間、第2期3時間、総出血量400mLであった。会陰切開縫合術を受けた。帰室後、食事を全量摂取し、初回授乳を行った。乳房の形はⅢ型であり、短乳頭であった。

▶午後45

分娩後5時間、褥婦は尿意を感じ、トイレに歩行したが尿は出なかった。子宮底の高さは臍下2横指、子宮は硬く流血はない。会陰切開縫合部の腫脹と発赤はない。触診で膀胱充満がみられた。

褥婦のアセスメントで適切なのはどれか。

- 一過性の尿道括約筋の攣縮をきたしている。

- 膀胱の筋緊張が上昇している。

- 膀胱の炎症が起きている。

- 脱水を起こしている。

▶午後46

産褥1日、褥婦は「縫ったところが痛くて、授乳するのがつらいです」と訴えた。会陰縫合部の出血、腫脹および発赤はない。

褥婦の会陰部痛を軽減するためのケアとして有効なのはどれか。2つ選べ。

- 会陰部のマッサージ

- 縫合部の冷湿布

- 縫合部の消毒

- 縫合部の圧迫

- 円座の使用

▶午後47

退院後2週、褥婦は夫に付き添われて母乳外来を訪れた。「昨夜からおっぱいが痛かったです。今日の昼食後、急に寒気がして熱を測ったら38.0℃で、驚いたのですぐに来ました」と震えながら話した。

最も優先度の高い観察項目はどれか。

- 血乳の有無

- 副乳の有無

- 乳頭亀裂の有無

- 乳房の硬結の有無

- 乳房の大きさの左右差

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

在胎38週3日、吸引分娩で出生した児。分娩中の経過は良好で、排臨後、胎児心拍数が70bpmに低下し、2分後に出生した。羊水混濁が軽度あり、児の啼泣は弱く、筋緊張低下を認める。身長49.5cm、体重3,200g。

▶午後48

出生直後の児への処置として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 胸骨圧迫を開始する。

- 気管吸引を繰り返す。

- 乾いたタオルでよく拭く。

- 児の背部を優しく刺激する。

- バッグ・マスク換気を開始する。

▶午後49

生後3日。体重2,900g、頭囲32.5cm。体温36.7℃、呼吸数52/分、心拍数114/分、整。大泉門1.4cm×1.5cm、膨隆はなし。先進部の頭頂に浮腫状の腫脹を認める。頰を触った指の方向に口を向ける。便は黄色調で血清総ビリルビン14.0mg/dLである。

この児のアセスメントで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 頭血腫がある。

- 多呼吸である。

- 高ビリルビン血症である。

- 生理的範囲の大泉門である。

- 探索〈ルーティング〉反射がある。

▶午後50

生後5日。体重2,890gで体重減少が続いている。母乳のみを哺乳している。

哺乳量不足を疑う情報として重要なのはどれか。

- 体温が37.3℃である。

- 下肢に落屑がみられる。

- 授乳間隔が2時間ごとである。

- 過去24時間の排尿回数が4回である。

- 血清総ビリルビン値15.0mg/dLである。

次の文を読み51、52の問いに答えよ。

29歳の経産婦。12月1日に、妊娠41週2日で、予定日超過の管理目的で入院した。4歳の第1子が4日前にインフルエンザに罹患して保育所を休んでいる。家族内の誰もインフルエンザワクチンを接種していなかった。

▶午後51

12月2日、夫は分娩の立会いを希望しているが、この日の朝から38.0℃の発熱と関節痛がある。

夫の分娩の立会いに関する対応で適切なのはどれか。

- 夫の立会いは許可しない。

- 隔離した分娩室での出産とし、立会いを許可する。

- 夫にマスクとガウン着用の上で立会いを許可する。

- 妊婦にインフルエンザワクチンを接種し、立会いを許可する。

- 夫が抗インフルエンザウイルス剤を内服した上で立会いを許可する。

▶午後52

12月3日に正常分娩をした。褥婦は分娩の8時間前から悪寒を訴えており、分娩時には38.5℃の発熱があった。迅速診断でインフルエンザと診断されたため、抗インフルエンザウイルス剤の内服を開始した。分娩後2時間、母親は初回歩行できており、体温は38.0℃、咳はなく倦怠感も強くない。母乳哺育を希望している。児の体温37.0℃、脈拍125/分、呼吸数45/分。活発に四肢を動かしている。

感染対策上、最も適切なのはどれか。

- 感染症病棟で母子同室

- 産科病棟の個室で母子同室

- 産科病棟の大部屋で母子同室

- 児をNICU入院とした母子異室

- 児を新生児室管理とした母子異室

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

32歳の経産婦。妊娠41週2日に分娩誘発のために診療所に入院した。妊娠中期まで喫煙3本/日。入院時ビショップスコア8点。翌朝、オキシトシン点滴静脈内注射2ミリ単位/分から誘発分娩が開始となった。午後3時、授乳室にいた助産師は、胎児心拍モニター音で児心拍数が急激に70bpm台に低下したことに気づき、陣痛室に行き内診した。自然破水しており、子宮口7cm開大、臍帯脱出を認めた。

診療所は6床。この日の診療所の医療従事者の勤務体制は、外来に産婦人科医2名、看護師2名、病棟に助産師1名、看護師1名が勤務していた。

▶午後53

この時点の対応として最も適切なのはどれか。

- 臍帯の還納を試みる。

- 外来の医師に電話をかけに行く。

- 内診指で児頭を持ち上げながら人を呼ぶ。

- 新生児搬送のために近隣の医療機関に連絡する。

▶午後54

このような分娩のために診療所に準備しておくべきもので、最も適切なのはどれか。

- 血糖測定器

- 心電図モニター

- 新生児用バッグ・マスク

- 人工肺サーファクタント

▶午後55

今回の事例から医療安全対策として検討する内容で最も適切なのはどれか。

- 看護職員の勤務配置

- 子宮収縮薬の開始時投与量

- 予定日超過妊婦の分娩方針

- 喫煙している妊婦に対する保健指導

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」