第106回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和5年2月9日実施の第106回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第106回助産師国家試験目次

第106回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

閉経期に血中濃度が低下するホルモンはどれか。

- プロゲステロン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- ゴナドトロピン放出ホルモン〈GnRH〉

▶午前2

Aさん(30歳、初産婦)は妊婦健康診査の終了後、「コーヒーを1日5杯以上飲んでいると先生に話したら、カフェインの摂取を控えるように言われました。カフェインを含まない飲み物を教えてもらえますか」と助産師に尋ねた。

このとき助産師がAさんに勧めるのはどれか。

- 紅茶

- 抹茶

- 麦茶

- ほうじ茶

▶午前3

骨産道について正しいのはどれか。

- 類人猿型は正常な骨盤入口部の形状である。

- 骨盤腔の区分で最も広いのは骨盤濶部である。

- 解剖学的真結合線は岬角の中央と恥骨結合後面との最短距離である。

- 仙骨の形状のエックス線撮影での評価はMartius〈マルチウス〉法で行う。

▶午前4

レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉について正しいのはどれか。

- 避妊効果は銅付加型子宮内避妊器具〈IUD〉より低い。

- 副作用(有害事象)に過多月経がある。

- 性感染症を防ぐ効果がある。

- 子宮内膜を萎縮させる。

▶午前5

妊娠期の梅毒の感染で正しいのはどれか。

- 梅毒トレポネーマは胎盤を介して胎児に感染する。

- 治療の第一選択はテトラサイクリン系抗菌薬である。

- 梅毒陽性の妊婦への治療開始は妊娠後期が効果的である。

- 妊娠前に感染の既往がある場合、妊娠初期のスクリーニング検査は不要である。

▶午前6

出生前診断について適切なのはどれか。

- 出生前診断の結果を理由とした人工妊娠中絶については母体保護法に規定されている。

- 胎児に侵襲のある検査は対象にならない。

- 健康な児を出産するために行われる。

- 胎児の異常や疾患を調べる。

▶午前7

卵子の発生で正しいのはどれか。

- 卵子の染色体は23本である。

- プロラクチンによって第一減数分裂が再開する。

- 卵母細胞の形成期間は胎児期から思春期である。

- 1個の卵母細胞から形成される卵子は2個である。

▶午前8

正常妊娠に伴う肺機能の変化で非妊時に比べ妊娠後期に減少するのはどれか。

- 肺活量

- 1回換気量

- 最大吸気量

- 機能的残気量

▶午前9

単純拡散によって胎盤を通過するのはどれか。

- IgG

- 酸素

- アミノ酸

- グルコース

▶午前10

正常新生児の特徴で正しいのはどれか。

- 嗅覚はない。

- 痛覚はない。

- 視力は0.2程度である。

- 甘味の濃淡の識別ができる。

▶午前11

乳児期の発達で適切なのはどれか。

- 2か月ころに定頸が完了する。

- 4か月ころに人に話しかけるような声を出す。

- 6か月ころに追視を開始する。

- 10か月ころに手に持ったものを口に持っていくようになる。

▶午前12

A病院では無痛分娩を希望する妊娠中期の妊婦を対象に母親学級を開催することになった。テーマは「無痛分娩の正しい理解と自分らしいお産に向けて」とした。講義、演習、質疑応答で構成し、演習内容の1つはバースプランの作成に決まっている。

その他の演習内容で優先度が高いのはどれか。

- 妊婦体操

- 産痛緩和法

- いきみの呼吸

- ベッド上排泄

▶午前13

Bowlby〈ボウルビィ〉が提唱したアタッチメント〈愛着〉の説明で正しいのはどれか。

- 出生直後に確立する。

- 周産期に限定した概念である。

- 子どもが養育者に対して抱く情緒的なきずなである。

- 女性が母親として心理的に適応していく過程である。

▶午前14

妊婦に対するアスピリンとヘパリンの併用療法が適応となる疾患はどれか。

- 糖尿病

- 関節リウマチ

- 甲状腺機能亢進症

- 抗リン脂質抗体症候群

▶午前15

Aさん(25歳、初産婦)は妊娠13週で妊婦健康診査を受診し、子宮頸管のクラミジア検査を受け、結果は陽性だった。

Aさんへの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「治療は抗菌薬の点滴になります」

- 「治療効果は採血検査で分かります」

- 「治療効果の判定を1週間後に行います」

- 「治療効果の判定まで性交時にコンドームをつけてください」

▶午前16

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠40週3日、1時に陣痛発来し3時に入院した。入院8時間後、陣痛間欠4~5分、陣痛発作50秒、子宮口5cm開大、展退度80%、Station±0。朝食は食べられなかった。Aさんは、全身に力が入っている様子で「昨日も眠れていないし、これ以上長引くのは耐えられない」と訴えた。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 陣痛間欠時にリラックスを促す。

- 高年初産では時間がかかることを伝える。

- 陣痛促進薬を使用する適応であると話す。

- 初産婦の分娩所要時間には達していないことを説明する。

▶午前17

分娩第1期にある正常経過で未破水の産婦への助産ケアで適切なのはどれか。

- シャワー浴は控える。

- 3時間おきに導尿を行う。

- パッドの交換は1時間おきに行う。

- エネルギー源となる食べ物を勧める。

▶午前18

Aさん(34歳、初産婦)は妊娠40週1日で正常分娩した。分娩所要時間は25時間30分で出血量は400ml。胎盤娩出時、牽引にわずかな抵抗があった。胎盤の計測で、卵膜が子宮内に残存している可能性があると判明した。

このときのAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「腟から血の塊や膜のようなものが出たら教えてください」

- 「お産に時間がかかったことが原因として考えられます」

- 「子宮内に異物があると後陣痛が弱まります」

- 「授乳は控えてください」

▶午前19

正期産で双胎児を出産した産褥1日の褥婦は母乳育児を希望している。第1子の吸啜は問題がないが、第2子の吸啜がやや弱い。

この褥婦への助産師の対応で適切なのはどれか。

- 授乳は時刻を決めて行う。

- 2人同時授乳の方法を指導する。

- 最初は混合栄養で授乳することを勧める。

- それぞれの児に決まった乳房で授乳する。

▶午前20

Basedow〈バセドウ〉病合併妊娠について正しいのはどれか。

- 血中甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉が高値である。

- 妊娠初期のチアマゾールの服用は胎児の先天異常と関連がある。

- 妊娠後期に増悪し出産後に軽快することが多い。

- 授乳によって新生児に甲状腺機能亢進症が起こる。

▶午前21

栄養成分と新生児に対する効果の組合せで正しいのはどれか。

- オリゴ糖――感染防御

- リパーゼ――壊血病予防

- ビタミンC――くる病予防

- ラクターゼ――脂肪の消化吸収の補助

▶午前22

妊婦の状態とそれに関連して生じやすい新生児への影響の組合せで正しいのはどれか。

- 血小板減少――light-for-dates児

- 不規則抗体陽性――多血症

- 抗てんかん薬の定期内服――出血性疾患

- サイトメガロウイルス感染症への罹患――巨大児

▶午前23

助産師が1歳6か月児の養育者に子どもの社会性の発達を促す支援として伝える内容で適切なのはどれか。

- 児がお菓子を買うよう泣いて要求したら購入する。

- 児が排泄前に意思表示ができないときは児を注意する。

- おもちゃで遊んでいるときは、そばにいてやり取りを楽しむ。

- 子どもが同一のものを取り合う場合は子ども同士で解決するまで見守る。

▶午前24

地域母子保健の助産師活動で正しいのはどれか。

- 有床助産所を開設する。

- ハイリスクアプローチを原則とする。

- 社会資源は自治体内にあるもので対応する。

- 母子の健康課題は地域特性と関連づけてアセスメントする。

▶午前25改題

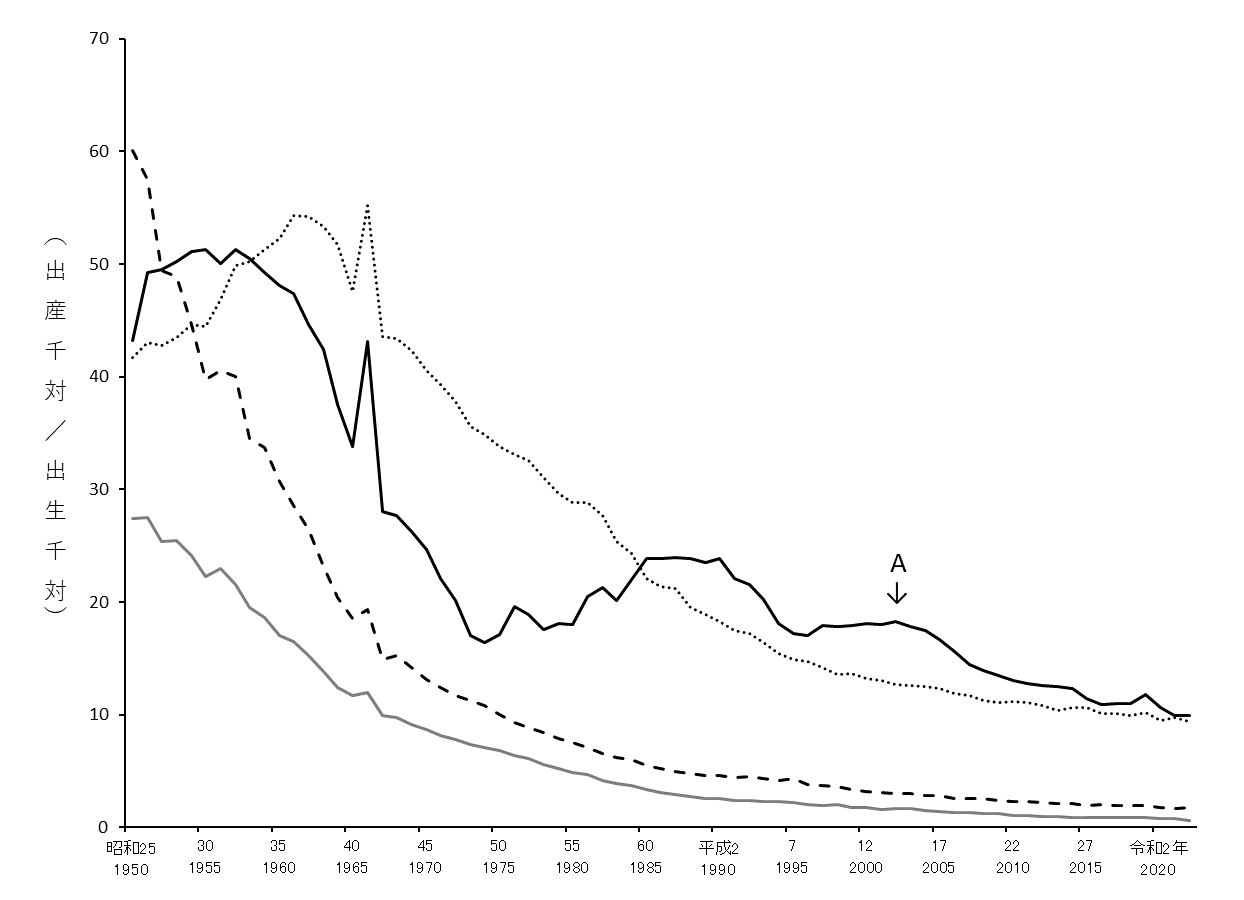

母子保健統計の年次推移グラフを示す。

Aに当てはまるのはどれか。

- 自然死産率

- 人工死産率

- 乳児死亡率

- 新生児死亡率

▶午前26

A病院の産科病棟では、個人の活動目標に対して年度末に病棟師長が面接を行っている。

入職2年目の助産師Bとの面接で適切なのはどれか。

- 病棟師長は看護部の事業計画に沿って次の課題をBに指示する。

- Bが設定した目標に対しての実践内容を述べてもらう。

- 達成できなかった助産技術を中心に評価する。

- Bの次年度の個人目標は病棟師長が決定する。

▶午前27

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、戸籍上の性別の取扱いについて変更の審判ができる条件に含まれるのはどれか。

- 16歳以上であること。

- 婚姻状態にある場合は配偶者の同意があること。

- 心理専門職によるカウンセリングを受けていること。

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること。

▶午前28

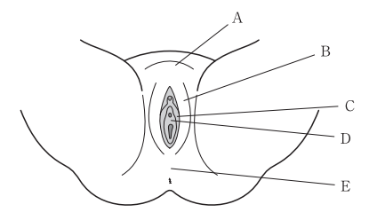

外陰の構造を図に示す。

会陰はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午前29

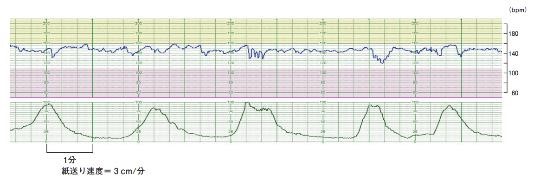

妊娠38週、分娩が進行している。胎児心拍数陣痛図を別に示す。

胎児心拍数波形のレベル分類はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

▶午前30

日齢2の新生児。授乳後に排気とともに非胆汁性の嘔吐がみられた。バイタルサインは、体温37.4℃、呼吸数50/分、心拍数150/分。オムツ交換をするとタール便を排泄しており、Apt〈アプト〉試験を行うとすぐに暗褐色に変化した。

この所見から考えられる状態はどれか。

- 壊死性腸炎

- 仮性メレナ

- 小腸閉鎖症

- 乳糖不耐症

- 新生児ビタミンK欠乏性出血症

▶午前31

在胎30週2日、緊急帝王切開で出生した男児。新生児蘇生時に気管挿管と胃管挿入を行い、人工呼吸を継続しつつNICUに入院した。入院時の胸部エックス線写真を別に示す。

また胃液のマイクロバブルテストの結果はvery weakであった。

この疾患について正しいのはどれか。

- 男児より女児に多い。

- 気管洗浄が治療に有効である。

- 肺のコンプライアンスが上昇する。

- 母親の糖尿病罹患が発症のリスク因子である。

- 出生前の母体への抗菌薬投与が発症予防に有効である。

▶午前32

胎児発育不全〈FGR〉の妊婦が正期産で正常分娩になった場合の妊娠および分娩の管理で、保険診療の対象はどれか。

- 分娩料

- 室料差額

- 正常新生児管理料

- 妊婦健康診査の費用

- ノンストレステスト〈NST〉

▶午前33

助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。

- 刑法

- 戸籍法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 保健師助産師看護師法

▶午前34

日本人の食事摂取基準(2020年版)で妊娠後期の妊婦に付加量が設定されている栄養素はどれか。2つ選べ。

- カルシウム

- ナイアシン

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンK

▶午前35

臍帯について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 内胚葉由来である。

- 羊水分泌に関与する。

- 胎盤付着部位は側方が最も多い。

- 臍動脈と臍静脈は長さに差がない。

- 表面がWharton〈ワルトン〉膠様質で覆われている。

▶午前36

正期産の分娩進行中に間欠的胎児心拍数聴取で異常がない場合でも、児の娩出まで胎児心拍数陣痛図による連続的モニタリングを行うことが必要なのはどれか。2つ選べ。

- 破水後

- 身長150cm以下

- 妊娠高血圧症候群

- 胎児推定体重2,000g未満

- B群溶血性レンサ球菌〈GBS〉陽性

▶午前37

Aさん(38歳、初産婦)は3,000gの児を正常分娩した。分娩所要時間は22時間で出血量は250mL。会陰裂傷はⅠ度で縫合せず、産道損傷はない。産褥1日の外陰部診察で会陰部は発赤や腫脹はなく、軽度の疼痛があった。肛門部に母指頭大で浮腫状の腫瘤が認められ、出血はなく、触れると疼痛を訴える。

Aさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 内診をする。

- 速やかに腫瘤を整復する。

- 飲食を控えるよう説明する。

- 腹圧をかけないよう伝える。

- 腫瘤に処方された抗炎症作用の軟膏を塗布する。

▶午前38

Aさん(37歳、1回経産婦)は妊娠高血圧腎症の診断を受け、妊娠29週6日に帝王切開で896gの女児を出産した。

Aさんが将来発症する危険性が高い疾患はどれか。2つ選べ。

- 肝硬変

- 卵巣癌

- 甲状腺疾患

- 心血管疾患

- 慢性腎臓病

▶午前39

Aさん(32歳、初産婦)は産褥5日、児は母乳のみで順調に体重が増加している。退院指導を行ったとき、Aさんは「実は、妹の子どもが1か月で乳幼児突然死症候群だったんです。予防のことも含めて教えてください」と話した。

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉に関する助産師の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「予防のため睡眠時は固めのマットレスを使用しましょう」

- 「日本での発症頻度は約15,000人に1人です」

- 「うつぶせ寝が発症のリスク因子です」

- 「この病気は遺伝性疾患です」

- 「夜間は人工乳にしましょう」

▶午前40

分娩を取り扱う有床助産所を産婦人科診療所に併設して開設することになった。助産所の構造は耐震、耐火構造の地下1階から地上3階建てにした。

関連法規に基づいた助産所の開業計画で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 地階に入所室を設ける。

- 避難階段を2つ設ける。

- ベッド数は15床にする。

- 管理者は産婦人科診療所の産科医にする。

- 所在地の都道府県知事に開設を届け出る。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(25歳、未婚)は初経が11歳で、半年前からの無月経を主訴に婦人科医院を受診した。妊娠の可能性はない。ホルモン検査は、プロゲスチン投与で消退出血なし、エストロゲンとプロゲスチンを投与した後に消退出血あり、卵胞刺激ホルモン〈FSH〉正常値、黄体化ホルモン〈LH〉低値、ゴナドトロピン放出ホルモン〈GnRH〉負荷試験に反応ありという結果であった。

▶午前41

Aさんの無月経の原因で考えられるのはどれか。

- 処女膜閉鎖

- 子宮性無月経

- 下垂体性無月経

- 視床下部性無月経

- 早発卵巣機能不全

▶午前42

その後Aさんの月経周期は順調になり、婦人科を受診せずに数年が経過した。しかし月経痛が徐々に強くなり市販の鎮痛薬も効かなくなってきたため、29歳のときに婦人科医院を受診した。機能性月経困難症と診断され、医師から低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬〈低用量ピル〉の内服を勧められた。Aさんは助産師に「生理痛がつらいので低用量ピルを飲んでみたいのですが、副作用や注意点を教えてもらえますか」と相談した。

Aさんへの助産師の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

※選択肢の表現が不十分であるため採点除外。

▶午前43

Aさんは、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬〈低用量ピル〉の内服開始前に乳がんの検査を受け、右乳癌と診断された。医師からは手術と放射線療法、術後10年間のホルモン療法が必要と説明を受けた。

Aさんから妊孕性温存について相談を受けた助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「妊孕性温存には公的保険が適用されます」

- 「胚凍結保存は卵子凍結保存より妊娠率が高いです」

- 「医師に相談して治療開始を遅らせてもらいましょう」

- 「化学療法を受けないので妊孕性温存の必要はありません」

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(37歳、初産婦)は身長155cm、非妊時体重48kgで妊娠経過は順調であった。13時に陣痛発来し、15時に夫に付き添われて入院した。

入院時、内診所見は子宮口3cm開大、展退度60%、Station-3、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は中央、矢状縫合は横径に一致し、小泉門は3時の方向に触れ、未破水である。陣痛間欠5~6分、陣痛発作30秒。胎児心拍数基線は145bpmであった。

▶午前44

入院時の助産診断で正しいのはどれか。

- 第2頭位である。

- 児頭最大径は骨盤峡部である。

- Bishop〈ビショップ〉スコアは9点である。

- Friedman〈フリードマン〉曲線の潜伏期である。

▶午前45

入院後10時間、陣痛開始から12時間経過し、陣痛間欠は4分、陣痛発作は40~50秒となった。胎児心拍数陣痛図は正常。内診所見は、子宮口6cm開大、展退度70%、Station+1、小泉門が先進し1時の方向に触れた。Aさんは陣痛間欠時、うとうとする様子が見られた。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 正常経過

- 微弱陣痛

- 低在横定位

- 分娩第1期遷延

▶午前46

陣痛開始から14時間経過し、陣痛間欠は2分、陣痛発作は50秒になった。子宮収縮に伴い、最下点90~100bpmの一過性徐脈が出現し始めた。このときの内診所見は、子宮口全開大、Station+3、陰裂や肛門の哆開はない。小泉門が先進し矢状縫合は縦径に一致している。Aさんは「おしりが押される感じです」と言いながら、陣痛発作時は深呼吸で乗りきっている。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 急速遂娩を開始する。

- 短息呼吸に切り替える。

- 陣痛発作時は深呼吸を続けてもらう。

- Valsalva〈バルサルバ〉法で努責を誘導する。

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

Aさん(38歳、1回経産婦)は妊娠経過中、特に異常の指摘はなかった。妊娠37週2日、妊婦健康診査時の胎児心拍数陣痛図で胎児の遷延性徐脈を認めたため緊急帝王切開術でBちゃん(女児)を出産した。帝王切開の手術中、羊水混濁は認めなかった。

Bちゃんは出生時、自発呼吸がなく筋緊張も低下していた。すぐに蘇生の初期処置を行ったが自発呼吸は出現せず、聴診で心拍数40/分のため出生後1分からバッグマスク換気にて人工呼吸を開始した。その後、有効な換気ができていることを確認しつつバッグマスク換気を継続したが児の心拍数上昇が認められず、胸骨圧迫を行うことにした。

▶午前47

胸骨圧迫の手技で正しいのはどれか。

- 一本指法

- 両母指法

- 片手法

- 両手法

▶午前48

Bちゃんは新生児蘇生によって心拍数は上昇したが、自発呼吸が弱いため気管挿管後にNICUへ入院した。生後2時間、Bちゃんに対して低体温療法の適応を検討することにした。

適応の検討に必要な情報はどれか。

- 体温

- 頭囲

- 吸啜反射

- Apgar〈アプガー〉スコアの5分値

▶午前49

Bちゃんには低体温療法の適応があると判断され、治療の準備を始めた。生後3時間、低体温療法の準備中に急な心拍数の上昇と眼球運動の停止、両肘を律動的に屈曲させる動きが認められた。一連の症状は約30秒間持続し、その間、他動的に上肢の動きを制限しても律動的な筋収縮は続いていた。

Bちゃんの症状の原因で可能性が高いのはどれか。

- 逃避反射

- 落陽現象

- 新生児発作

- ストレス行動

- 迷走神経反射

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

Aさん(35歳、経産婦、会社員)は3,000gの男児を正常分娩で出産した。会社員の夫とBちゃん(2歳2か月、長女)の4人暮らし。助産師は保健センターから新生児訪問事業の委託を受けて、生後21日に訪問した。

▶午前50

新生児への授乳状況について助産師が確認すると、Aさんは「この子は1回の授乳に40分から1時間かかっています。長女のときは母乳でしたが、今回は無理でしょうか」と話した。現在まで人工乳の補足は行っていない。児の体重増加は30g/日である。

Aさんの母乳栄養の状況で優先して観察する項目はどれか。

- 授乳時の姿勢

- 乳房のタイプ

- 水分摂取量

- 食事内容

▶午前51

助産師が産後の生活について話を聞くと、Aさんは「出産してからBがまとわりついてきます。赤ちゃん返りだと分かっているのですが言うことを聞かないときもあって困ってしまいます」と話した。助産師はAさんの話を傾聴して思いを受け止め、育児を頑張っていることをねぎらった。

その後のAさんへの助言で最も適切なのはどれか。

- 「Bちゃんにどうしてほしいか聞いてみましょう」

- 「Bちゃんと一緒に赤ちゃんのお世話をしましょう」

- 「赤ちゃんが寝ているときにBちゃんと遊びましょう」

- 「Bちゃんが言うことを聞かないときは分かりやすい言葉で注意しましょう」

▶午前52

Aさんは「夫の仕事が忙しくなって帰宅が遅く、予想よりBの世話に手がかかります。夕方は赤ちゃんの世話と夕食の支度で精一杯です。どうしたらいいですか」と尋ねた。

助産師の提案で適切なのはどれか。

- 子育て講演会への参加を勧める。

- 養育支援訪問事業の利用を勧める。

- ファミリーサポートセンターの利用を勧める。

- 2歳児を対象とした自治体の育児教室を紹介する。

- 夜間養護等事業〈トワイライトステイ事業〉の利用を勧める。

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は他院で体外受精治療にて妊娠が成立し、本日X年11月5日に受診した。治療経過は、最終月経X年9月12日から体外受精治療のために排卵誘発薬の投与を開始しX年10月1日に採卵。体外受精で3個の胚を得て、10月6日に新鮮胚を1個移植した。

▶午前53

本日(11月5日)の妊娠週数で正しいのはどれか。

- まだ決定できない

- 4週2日

- 6週2日

- 7週0日

- 7週5日

▶午前54

Aさんの妊娠経過は順調である。超音波検査写真を別に示す。

この時期の児の発育を評価するための測定項目で正しいのはどれか。

- 頭殿長

- 児頭大横径

- 胎児の腹囲

- 胎児推定体重

- 胎児大腿骨長

次の文を読み55の問いに答えよ。

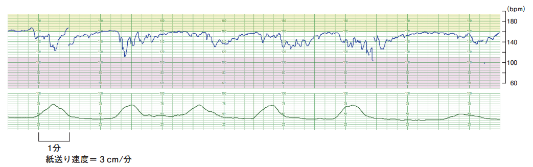

Aさん(40歳、1回経産婦)は妊娠35週4日、2時間ほど持続する下腹部痛が治まらないため、救急外来を受診した。来院時、Aさんは子宮全体に痛みを訴えており苦悶様の表情で、子宮は硬い。血性の帯下がみられている。Aさんの意識は清明で、バイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数16/分、脈拍72/分、整、血圧158/96mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)である。胎児心拍数陣痛図を別に示す。

▶午前55

診断のために最初に行われる検査はどれか。

- 尿検査

- 血液検査

- 超音波検査

- 胸部エックス線検査

第106回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの考え方で適切なのはどれか。

- 居住する地域の宗教的価値観によって決められる。

- 思春期から成熟期までが対象となる。

- 身体的生殖機能に重点が置かれる。

- 人間としての権利である。

▶午後2

骨粗鬆症について正しいのはどれか。

- 閉経後に起こるのは原発性骨粗鬆症である。

- 原発性骨粗鬆症より続発性骨粗鬆症の者が多い。

- 食事療法ではカルシウムに加えカリウムを摂取する。

- プロゲステロンの低下によって骨粗鬆症になりやすい。

▶午後3

子宮内膜症について正しいのはどれか。

- 卵巣癌のリスク因子である。

- エストロゲン貼付薬を治療に用いる。

- 自覚症状を認めることはまれである。

- プロゲステロンに依存する疾患である。

▶午後4

細菌性腟症について正しいのはどれか。

- 原因菌はカンジダである。

- 腟内pHが0以下に低下する。

- 腟内の乳酸桿菌量の減少を認める。

- 帯下の肉眼的所見で確定診断できる。

▶午後5

男性不妊について正しいのはどれか。

- 造精機能障害は男性不妊の約40%である。

- 造精機能障害ではテストステロンが上昇する。

- Huhner〈フーナー〉試験は精子の受精能をみる。

- 思春期以降の流行性耳下腺炎の罹患は男性不妊の原因となる。

▶午後6

妊娠期にみられる女性生殖器の変化で正しいのはどれか。

- 外陰部の色素沈着は増加しない。

- 子宮頸管は妊娠後すぐに粘液で塞がれる。

- 妊娠黄体は分娩までプロゲステロンを分泌する。

- 妊娠末期からBraxton-Hicks〈ブラクストン・ヒックス〉収縮が子宮に出現する。

▶午後7

羊水について正しいのはどれか。

- 抗菌作用を有する。

- pHは4~5である。

- 妊娠40週ころに最大量となる。

- 妊娠中期以降は胎盤が主な産生源である。

▶午後8

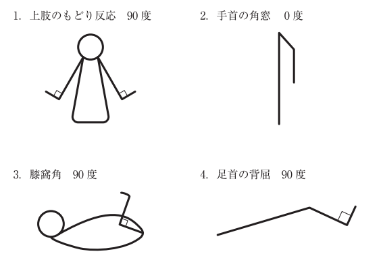

Dubowitz法における新生児の神経学的所見で点数が低いのはどれか。

▶午後9

Aさん(38歳、女性)は3年前から不妊治療を受けている。「医師から新たな治療方法を勧められました。不妊治療をこのまま続けるか迷っています」と話す。助産師はAさんへの意思決定支援を行うことにした。

意思決定の共有モデル〈shared model〉に沿った助産師の対応はどれか。

- 「医師から説明があった治療を受けることをお勧めします」

- 「治療方法の説明冊子があるので持ち帰ってご覧ください」

- 「治療継続のリスクや利点について一緒に考えましょう」

- 「ご家族に相談してはいかがですか」

▶午後10

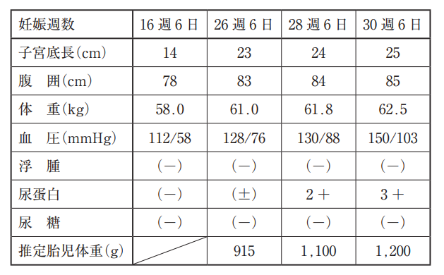

30歳の初産婦、既往歴なし。妊娠経過を以下に示す。

妊娠30週6日の状態で考えられるのはどれか。

- 妊娠高血圧

- 高血圧合併妊娠

- 妊娠高血圧腎症

- 加重型妊娠高血圧腎症

▶午後11

Aさん(28歳、初産婦)は妊娠38週0日、身長160cm、体重66kg(非妊時体重55kg)である。児は頭位で回旋異常はない。児の推定体重は2,800g。

分娩の進行状況と呼吸法の誘導の組合せで適切なのはどれか。

- 子宮口全開大、肛門圧迫感はない。――陣痛発作時に努責を促す。

- 児頭が排臨し抑えきれない努責感がある。――努責しないよう促す。

- 児の後頭結節が恥骨弓下を滑脱する。――陣痛間欠時に努責を促す。

- 児頭が発露し第3回旋する。――短息呼吸を促す。

▶午後12

第2前方後頭位での正常分娩における児頭の娩出機転で正しいのはどれか。

- 児頭の先進部がHodge〈ホッジ〉骨盤平行平面区分で第3平行平面にある場合、矢状縫合は骨盤横径に一致する。

- 児頭の最大周囲径が骨盤入口部にある場合、小泉門は2時方向にある。

- 児頭の最大周囲径が骨盤峡部にある場合、大泉門は7時方向にある。

- 骨重積は左頭頂骨が右頭頂骨の上に重なる。

▶午後13

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週2日、5時に陣痛発来し11時に入院した。17時の内診所見は子宮口6cm開大、Station-1。19時に訪室するとベッドに横になり、陣痛間欠3分、陣痛発作30秒であった。内診所見は子宮口7cm開大、Station±0、未破水、バイタルサインは、体温36.7℃、脈拍76/分、整、血圧122/64mmHgであった。胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusであった。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 水分摂取を控えるよう説明する。

- 病棟の廊下の歩行を勧める。

- 医師に連絡する。

- 人工破膜を行う。

▶午後14

産後1か月の健康診査で褥婦が「お産した後から、咳やくしゃみをすると少し尿が漏れます」と話した。子宮収縮は良好で、内診時に子宮頸部の下垂を認めた。バイタルサインは、体温36.4℃、脈拍76/分、整、血圧126/70mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、潜血(-)であった。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 切迫性尿失禁である。

- 安静が必要な状態である。

- 骨盤底筋群の弛緩がある。

- 下部尿路系の炎症を起こしている。

▶午後15

産褥14日の褥婦は、急な熱感、疲労感および腰部右側に強い痛みが出現し、受診した。体温38.7℃、乳房緊満(+)、乳汁分泌は良好。腹壁から子宮は触れず、子宮体部の圧痛はない。腰背部の叩打痛がある。淡黄色の悪露が極少量ある。

このとき考えられるのはどれか。

- 産褥熱

- 胆石症

- 乳腺炎

- 腎孟腎炎

▶午後16

新生児期にみられる原始反射はどれか。

- 視性立ち直り反射

- パラシュート反射

- 非対称性緊張性頸反射

- Landau〈ランドー〉反射

▶午後17

日齢1の新生児。頭位経腟分娩での出生時、肩甲の娩出に時間がかかりMcRoberts〈マックロバーツ〉法が実施された。出生体重4,150g。安静時の視診では頭頸部や四肢、肢位に異常を認めなかった。把握反射はあり左右差は認めなかったが、Moro〈モロー〉反射が左右非対称だった。児に着衣しようとしたところ突然激しく啼泣したが、啼泣時の口角は左右対称でゆがみはない。

児の状態で最も考えられるのはどれか。

- 鎖骨骨折

- 顔面神経麻痺

- 帽状腱膜下出血

- Erb〈エルブ〉麻痺

▶午後18

Aちゃん(生後6か月、男児)は両親と3人暮らしである。Aちゃんが通所している保育所でロタウイルス感染症が流行している。母親がAちゃんを連れて6か月児健康診査のために病院を受診した際、「Aはワクチンを接種していますが、ロタウイルスに感染したらどうなるのか心配です。感染を予防するにはどうしたらよいでしょうか」と話した。

助産師の母親への説明で正しいのはどれか。

- 「感染予防には抗菌薬内服が有効です」

- 「哺乳瓶をアルコールで消毒しましょう」

- 「通所時、Aちゃんはマスクをしましょう」

- 「ワクチンを接種していれば重症化しにくいです」

▶午後19

日本人の初産婦から在胎41週0日で出生した出生体重3,950g、身長51.0cmの男児の分類で正しいのはどれか。

- 巨大児

- 過期産児

- heavy-for-dates児

- large-for-dates児

▶午後20

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている制度はどれか。

- 生活扶助

- 生活資金の貸付

- 特別児童扶養手当

- 児童養護施設の利用

▶午後21

Aさん(28歳)は排卵時期が一定せず不妊治療を受けている。月経開始後16日、産婦人科医院を受診した際に経腟超音波検査で右卵巣に20mmの卵胞が確認された。

Aさんの排卵を誘導できるホルモンはどれか。

- プロラクチン

- プロゲステロン

- エストラジオール〈E2〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- ヒト絨毛性ゴナドトロピン〈hCG〉

▶午後22

中胚葉から分化する器官・臓器はどれか。

- 気管上皮

- 肝臓

- 子宮

- 乳腺

- 膀胱

▶午後23

早期母子接触を中止すべき児の経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の基準はどれか。

- 88%未満

- 90%未満

- 92%未満

- 94%未満

- 96%未満

▶午後24

Aちゃん(生後9か月、男児)は助産所で出生し、これまでに異常を指摘されたことはない。出生体重3,000g。完全母乳栄養で育ち、離乳食は生後6か月から始まり、現在は1日2回食で歯ぐきで潰して食べている。Aちゃんの母親は「上の子の同じ時期に比べて食べる量が少ない。大丈夫でしょうか」と助産所に相談に来た。来所時、身長70cm、体重9,000g、母乳の授乳回数は1日5回であった。Aちゃんは子ども用の椅子に座って離乳食を食べている。

助産師の母親への助言で適切なのはどれか。

- 「授乳回数を減らしましょう」

- 「もう少し柔らかく調理しましょう」

- 「好きな食品を重点的にあげましょう」

- 「時間を決めずに離乳食をあげましょう」

- 「このまま1日3回食へ進めていきましょう」

▶午後25

助産業務ガイドライン2019に基づき、正常分娩急変時に経産婦を助産所から搬送すべき状況はどれか。

- 羊水が淡黄色である。

- 母体の体温が37.8℃である。

- 単発の遅発一過性徐脈がある。

- 破水後24時間経過したが陣痛が発来しない。

- 子宮口全開大から1時間経過したが分娩が進行しない。

▶午後26

特別養子縁組制度について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 親権は実親が持つ。

- 平成28年から日本で導入されている。

- 養親子の戸籍に養子関係の記載をする。

- 保護を必要とする子どものための制度である。

- 特別養子縁組の成立には家庭裁判所の調査に基づく審判が必要である。

▶午後27

Biophysical Profile Score〈BPS〉の評価項目で正常と判定できるのはどれか。2つ選べ。

- 3cmの羊水ポケットが確認できる。

- 四肢の動きが30分間に3回確認できる。

- 体幹と四肢が30分間、伸展位で屈曲しない。

- 10秒続く呼吸様運動が30分間に1回確認できる。

- ノンストレステスト〈NST〉で一過性頻脈が40分間に1回確認できる。

▶午後28

硬膜外麻酔を用いた無痛分娩で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血圧の高い産婦には禁忌である。

- 分娩第2期の所要時間が延長する。

- 出生児のApgar〈アプガー〉スコアが低くなる。

- 麻酔薬の投与開始後30分間は頻回に血圧を測定する。

- 下肢が動かない時は血管内に誤って注入した可能性がある。

▶午後29

第1前方後頭位の仰臥位分娩介助で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 排臨になった時点で肛門保護を会陰保護に切り替える。

- 小泉門が恥骨弓下を滑脱するまで児頭を屈位に保つ。

- 児頭娩出後は児の顔が母体の左大腿側に向くように誘導する。

- 前在肩甲娩出時は児の側頭部を会陰側に押し下げる。

- 後在肩甲娩出後に児の体幹を両手で把持し骨盤軸に沿って娩出させる。

▶午後30

経腟分娩後に正常に経過している産褥6週の褥婦の状態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 外子宮口は閉鎖している。

- 血液凝固能は亢進している。

- 子宮の重さは約300gである。

- 循環血液量は非妊時より多い。

- 腎血流量は非妊時の状態に回復している。

▶午後31

先天性難聴および新生児聴覚スクリーニングで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 検査は自然睡眠中に行うのが望ましい。

- 初回検査は3か月児健康診査時に実施する。

- 先天性難聴児の出生頻度は約10,000人に1人である。

- 支援が必要な児に対する療育は1歳になったら開始する。

- 妊娠初期の母体の風疹感染は児の先天性難聴のリスク因子となる。

▶午後32

母子保健法に基づく産後ケア事業で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 実施主体は都道府県である。

- 出産後1年以内は利用できる。

- 利用できるのは初産婦に限られる。

- 自宅への訪問サービスを申請できる。

- 申請時に医師の診断書が必要である。

▶午後33

分娩を伴う入院でハイリスク分娩管理加算の対象となるのはどれか。2つ選べ。

- 分娩前のBMIが30

- 妊娠33週の早産

- 糖尿病で治療中

- 39歳の初産婦

- 双胎妊娠

▶午後34

双生児を出産した会社員が利用できる制度で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 産後休業は14週間である。

- 1児ごとに出産育児一時金が支給される。

- 子が就学するまで短時間勤務を申請できる。

- 子の看護休暇は1年間に10日まで取得できる。

- 産後2年まで医師の指示による受診に必要な時間を申請できる。

▶午後35

周産期医療体制で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 周産期医療体制整備計画は都道府県が策定する。

- 母体の救急搬送は妊産婦が居住している都道府県内に限られる。

- 地域周産期母子医療センターの認定には産科と小児科が必要である。

- 総合周産期母子医療センターは常時母子の搬送を受け入れる機能がある。

- 総合周産期母子医療センターのNICUの看護師配置は常時6床に1名である。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

A女子高校から助産師に1年生(15、16歳)全員への健康教育と個別の健康相談の依頼があった。健康教育の目的は「自分の身体を知ること」である。A女子高校の1年生の入学時の身体測定値は全国平均と同等であった。

▶午後36

今回の健康教育における対象者の身体的特徴として考えられるのはどれか。

- 身長の発育速度は同年の男子を上回っている。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉は上昇を続けている。

- 無排卵性の月経周期の頻度が性成熟期に比べて高い。

- 黄体形成ホルモン〈LH〉は初経発来前と比べ低値である。

▶午後37

A女子高校の養護教諭から助産師に、1年生は特に月経前に頭痛、腹痛、イライラや不安感を訴えて保健室に来る生徒が多いという情報提供があった。

助産師が行う健康教育の内容で優先するのはどれか。

- 無月経の種類

- 月経発来の機序

- 月経困難症への対応

- 月経前症候群の説明

▶午後38

健康教育の終了後に1人の生徒から、「私はまだ月経が来ていません。どうしたらいいでしょうか」と相談があった。学校生活の様子を聞くと、「高校に入ってから部活で陸上競技を始めて、週に3、4日練習しています。特に、身体の調子は悪くありません」と話した。生徒の身長は150cm、体重44kgで乳房の発育は他の生徒と変わりなく見える。

このときの助産師の助言で適切なのはどれか。

- 「運動を控えましょう」

- 「食事量を増やしましょう」

- 「もう少し様子を見ましょう」

- 「婦人科の診察を受けましょう」

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初産婦)は身長158cm、体重58kg、特記すべき合併症はない。妊娠41週3日、予定日超過のため、オキシトシンの点滴静脈内注射による分娩誘発が9時から開始された。

▶午後39

15時の内診所見は、児頭が先進し、子宮口7cm開大、展退度80%、Station-1、陣痛発作時に胎胞が緊満して触れた。子宮収縮は10分間で6回ある。胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数基線150bpm、基線細変動10bpm、最下点が70bpmで回復まで3分30秒の一過性徐脈がみられた。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 努責を促す。

- 経過観察をする。

- 人工破膜をする。

- 吸引分娩の準備をする。

- オキシトシンを中止する。

▶午後40

Aさんの分娩は順調に進行し、18時に子宮口が全開大し、21時に3,720gの女児を吸引分娩で出産した。胎盤は自然娩出されたが、分娩後30分の時点で子宮腔内からの出血が持続している。Aさんの意識は清明で、バイタルサインは、体温37.4℃、呼吸数25/分、脈拍102/分、整、血圧98/61mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)である。

この時点で推測される出血量はどれか。

- 100mL以上、500mL未満

- 500mL以上、1,000mL未満

- 1,000mL以上、2,000mL未満

- 2,000mL以上、3,000mL未満

▶午後41

22時、Aさんの子宮は軟らかく、子宮腔内からの暗赤色の出血が続いている。会陰裂傷縫合部からも血液がしみ出すようになった。検査所見は、赤血球267万/μL、Hb6.8g/dL、Ht23%、白血球6,400/μL、血小板7万/μL、フィブリノゲン92mg/dL。Aさんは呼びかけには開眼し、皮膚は湿っている。バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数32/分、脈拍120/分、整、血圧79/58mmHg。酸素マスクで酸素が投与され、オキシトシンを加えた乳酸加リンゲル液の点滴静脈内注射が行われている。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 輸血

- 子宮摘出

- 乳頭刺激

- 裂傷縫合部の再縫合

- 子宮腔内バルーンタンポナーデ

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(31歳、1回経産婦)は既往歴に特記すべきことはない。妊娠経過は順調であった。妊娠38週6日に陣痛発来し、2時に入院した。分娩第2期遷延のためオキシトシンを用いて陣痛を促進し、23時に2,980gの男児を出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後、5分後ともに9点であった。分娩所要時間22時間、分娩時出血量450mL、会陰裂傷Ⅱ度、分娩後2時間の母児の経過は良好であった。

▶午後42

分娩後3時間に訪室すると「縫合部がだんだん痛くなってきました。夜中で眠りたいのに痛みで眠れそうもありません」と訴えた。会陰部の観察をしたところ、創部に軽度の腫脹がみられたが離開や血腫はなかった。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 医師の診察を要請する。

- 会陰部の温罨法を行う。

- 仰臥位を保つよう勧める。

- 非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉の内服を提案する。

▶午後43

Aさんの乳房はⅢ型で、短乳頭である。第1子は混合栄養であったため、今回は母乳栄養を希望している。産褥3日、乳房は全体的に温かく乳房緊満軽度あり、乳腺の開口数3~4本、乳輪部の圧迫で乳汁がにじむ。左乳頭に水疱がある。たて抱きで授乳しており、児頭の支えが不安定になっている。Aさんは「おっぱいが張って痛いし、赤ちゃんもうまく吸ってくれません」と話す。体温37.2℃、脈拍78/分。子宮収縮は良好である。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 直接授乳を中止する。

- 乳房全体を冷罨法する。

- 脇抱きでの授乳を勧める。

- 乳房緊満がなくなるまで搾乳をする。

▶午後44

退院2週、Aさんから「昨夜から左のおっぱいが痛いです。朝食後、急に寒気がして熱を測ったら38.6℃ありました」と病院に電話があり、母乳外来を受診するよう勧めた。30分後、Aさんは夫に付き添われて来院した。

このときの観察項目で優先度が高いのはどれか。

- 乳房の外傷

- 副乳の有無

- 乳頭亀裂の有無

- 乳房の硬結の有無

- 乳房の大きさの左右差

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aちゃん(生後2時間、男児)の母親(経産婦)は妊娠前から10本/日の喫煙をし、妊娠判明後も禁煙できなかったが、それ以外に妊娠、分娩経過で異常はなかった。Aちゃんは在胎40週3日、自然分娩で出生した。出生体重2,520g、身長49.0cm、頭囲30cm。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後9点。出生後の全身状態は問題なく、生後15分から早期母子接触を開始している。Aちゃんのバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数50/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)。出生後まだ初回排尿、排便はみられていない。

▶午後45

現時点で注意すべきAちゃんの病態はどれか。

- 黄疸

- 低血糖

- 敗血症

- 急性腎不全

- 新生児一過性多呼吸

▶午後46

主治医はAちゃんの精密検査のために血液検査をすることにした。

採血の補助をする助産師がAちゃんのストレス緩和のために行う対応で適切なのはどれか。

- 腹臥位にする。

- 目隠しをする。

- 頭部を固定する。

- おしゃぶりを含ませる。

▶午後47

Aちゃんは日齢6に母親とともに退院した。日齢30、1か月児健康診査の受診のためAちゃんは母親と来院した。体重増加は良好で診察は問題なく終了したが、母親はAちゃんと視線が合わず、Aちゃんの目が見えているのかどうかを心配している。

健康診査に立ち会った助産師から母親の心配への声かけで適切なのはどれか。

- 「あやすとAちゃんが笑うようであれば大丈夫ですよ」

- 「Aちゃんは目をしっかりと開くことができていますね」

- 「お母さんをAちゃんが目で追わないのであれば心配です」

- 「音がした方向をAちゃんが向くことがあれば大丈夫ですよ」

- 「お母さんの顔をAちゃんがじっと見ることがあれば大丈夫ですよ」

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

A病院の産科病棟は5階に位置している。平均分娩数は40件/月で、母児同室としている。

▶午後48

近年の災害多発を踏まえ、病棟の災害対策マニュアルを改訂することにした。

このマニュアルに記載する内容で正しいのはどれか。

- 新生児用に流量膨張式バッグを常備する。

- 新生児用のコットは四隅にストッパーをかける。

- 平時に使用する分娩セットを災害時にも使用する。

- スタッフ用のヘルメットは夜勤者の人数分をスタッフステーションに置く。

▶午後49

マニュアル改訂後1か月、11時に震度6強の地震が発生した。病院内では火災の発生や建物の損壊がないことを確認したが、病棟から避難することになった。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 母児異室の新生児は職員が避難させる。

- 母児同室の新生児は母親と一緒に避難する。

- 母親が退院後の新生児はコットに寝かせて避難する。

- 正常に経過している褥婦はパートナーに迎えに来てもらう。

▶午後50

発災3日、Bさん(28歳、初産、産後40日)から産科へ相談があった。児は出生体重3,200gで、発災前日の体重は4,500g、授乳回数は1日に10回で母乳のみであった。昨日は排便5回/日、排尿回数は不明だが、量は減っていない。発災後の授乳回数は変わらず、1回20mLの人工乳を夕方と夜に補足している。自宅には被害がなく、ライフラインは復旧している。Bさんは「地震後、母乳が出にくくなった気がして心配です。授乳以外にも余震のたびに目が覚めてしまいます。大丈夫でしょうか」と話した。

助産師のBさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「ミルクを湯ざましに変更しましょう」

- 「医師に睡眠導入薬について相談してみましょう」

- 「今までどおり吸わせていけば母乳で充分ですよ」

- 「安全な福祉避難所への移動を検討してみましょう」

次の文を読み51、52の問いに答えよ。

Aさん(28歳、1回経産婦)は既往歴、家族歴ともに特記すべきことはない。妊娠11週0日に妊婦健康診査のため産婦人科を受診した。身長155cm、体重40.3kg(非妊時体重40kg)で2週前から300g増加している。血圧100/68mmHg、下肢の浮腫(-)、尿蛋白(-)、尿糖(-)、尿ケトン体(-)、胎児心拍動を確認している。Aさんは助産師に「何か食べていないと気持ち悪くなります。そうめんとオレンジばかり食べています。水分は無糖の炭酸飲料で摂っています」と話す。

▶午後51

このときのAさんのアセスメントで正しいのはどれか。

- 嗜好の変化は生理的である。

- 制吐薬の点滴静脈内注射が必要である。

- 栄養バランスの偏りは胎児の発育に影響する。

- この時期の体重増加は母体の心臓に過度な負荷をかける。

▶午後52

妊娠22週6日、Aさんは妊婦健康診査に来院した。体重41.3kg、血圧106/73mmHg、下肢の浮腫(-)、尿蛋白(-)、尿糖(-)、腹囲75cm、子宮底長17cm、推定胎児体重500g。下腹部痛や性器出血はない。Aさんは助産師に「空腹時の気持ち悪さはなくなりました。妊娠前の食生活に戻っています。もともと1日2食でした」と話す。

今後、Aさんと胎児に考えられる健康のリスクはどれか。

- 胎児貧血

- 羊水過多

- 妊娠糖尿病

- 妊娠高血圧症候群

- 胎児発育不全〈FGR〉

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(28歳、1回経産婦)は無月経に気付き受診し、妊娠8週と診断された。視診で会陰部や腟内に乳頭状の疣贅を認めた。腟鏡診では子宮頸部に病変は認めない。Aさんは「3か月ほど前から外陰部が痒くなりました」と話している。

▶午後53

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「流産になるリスクが高まります」

- 「いぼを外科的に除去する治療を行います」

- 「赤ちゃんが鵞口瘡になる可能性があります」

- 「いぼはヘルペスウイルスの感染が原因です」

▶午後54

その後、Aさんの疣贅は消失し、妊娠経過に異常はなかった。妊娠35週で児の推定体重は2,360gであった。妊娠36週3日、1時から陣痛発来し2時に入院した。子宮口6cm開大、展退度80%、Station-1で児頭が先進している。胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusであった。助産師は問診と診療録から、第1子がB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉感染症であったこと、妊娠35週時のB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉感染症検査は実施していないことを確認した。

このときのAさんに適用されるのはどれか。

- 帝王切開分娩

- 尿の細菌培養検査

- 陣痛促進薬の点滴静脈内注射

- ペニシリン系抗菌薬の点滴静脈内注射

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠12週0日で妊娠の診断を受けた。身長155cm、体重70kg(非妊時体重68kg)、血圧120/80mmHg、血液検査データは随時血糖85mg/dL、HbA1c5.5%であった。その後、妊婦健康診査を受診せず、妊娠33週0日で来院した。来院時、体重82kg、血圧130/80mmHg、尿蛋白(-)、尿糖2+、子宮底長35cm、推定胎児体重2,600g、AFIは23cmであった。

▶午後55

このときのAさんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

- 塩分制限が必要である。

- 羊水検査が必要である。

- 耐糖能検査が必要である。

- 腟分泌物の細菌培養検査が必要である。

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回