第110回保健師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和6年2月9日実施の第110回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ

- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第110回保健師国家試験目次

第110回保健師国家試験・午前(55問)

▶午前1

プライマリヘルスケアの説明で正しいのはどれか。

- 健康的な公共政策づくりを行う。

- 活動原則の1つに地域資源の有効活用がある。

- 提唱された当初は慢性疾患の増加が懸念される先進国が対象であった。

- 健康は生きる目的ではなく、毎日の生活のための資源という健康観が示されている。

▶午前2

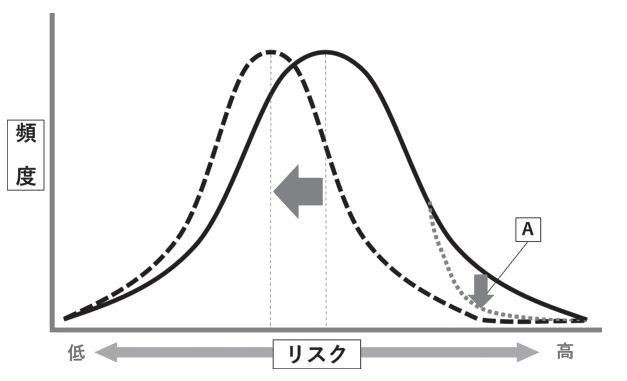

予防活動の概念図を以下に示す。

生活習慣病に対する取り組みのうちAにあたるのはどれか。

- ヘルシーメニューのレシピを県のホームページで紹介する。

- 市内の中学生の保護者に特定健康診査の案内を配布する。

- 市の広報誌にウォーキングスポットを掲載する。

- 糖尿病の治療を中断した者に受診を勧奨する。

▶午前3

保健所の説明で正しいのはどれか。

- 平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は減少傾向にある。

- 地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。

- 健康増進法に基づき設置されている。

- 介護認定審査会を開催する。

▶午前4

Aさん(56歳、男性)は、仕事の忙しさと職場の人間関係に悩み、夜間に熟睡できていない。気持ちが晴れない日が月に3、4回あり、その都度会社を休む。Aさんの妻はこれをきっかけに体調を崩すことが増え、家事を十分にできずにいる。娘は部屋に閉じこもりがちで中学校に行けなくなってしまった。

家族システム理論におけるAさん家族の状況はどれか。

- 恒常性

- 組織性

- 非累積性

- 循環的因果関係

▶午前5

健康段階別保健行動とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 健康増進行動治療のため医療機関を受診する。

- 病気回避行動睡眠不足の解消のため休養をとる。

- 病気対処行動早期発見のためがん検診を受診する。

- 予防的保健行動健康維持のため運動をする。

▶午前6

高齢化率が高いA市の保健師は、地域診断を行い、複数の健康課題を抽出した。

対応すべき健康課題で優先度が高いのはどれか。

- 後期高齢者の増加に伴う認知症高齢者の増加

- 豪雪地帯に居住する高齢者の閉じこもりの増加

- 地域社会の希薄化によって社会との交流が減少した高齢者の増加

- 高齢者を高齢者が介護する世帯における介護負担による高齢者虐待の増加

▶午前7

介護保険法で規定される市町村介護保険事業計画の日常生活圏域で正しいのはどれか。

- おおむね小学校区である。

- 市町村が範囲を設定する。

- 高齢者の人口で圏域を定める。

- 介護保険法制定時に定められた。

▶午前8

A市では、精神障害者が可能な限り住み慣れた地域で本人の意向に沿った生活を送ることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進している。

評価の指標で適切なのはどれか。

- 医療保護入院の件数

- 精神保健指定医の数

- 精神病床の平均在院日数

- 精神障害者保健福祉手帳の申請者数

▶午前9

向老期の女性の健康課題で正しいのはどれか。

- 子宮頸癌が増加する。

- 器質的変化に起因する更年期症状が起こる。

- 骨盤底筋群の収縮力の低下によって排尿障害が起こる。

- プロゲステロンの産生低下に起因して動脈硬化が起こる。

▶午前10

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症および後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の発生予防およびまん延防止対策で適切なのはどれか。

- 保健所での接触者健康診断の実施

- エイズ治療拠点病院における診療の集約

- 他の性感染症と区別した検査体制の充実

- 学校教育におけるHIV感染予防の正しい知識の普及啓発

▶午前11

Aちゃんは、3歳児健康診査で発語が単語のみであり、名前を呼んでも振り向かず、視線も合わず、コミュニケーションが難しかった。Aちゃんの母親によると自宅では視聴覚の問題はないとのことであった。保健師は発達相談ができる遊びの場を紹介したが、母親は「マイペースな子なので、特に心配していません」と強い口調で利用を拒否した。

このときの保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「Aちゃんは発達に問題があります」

- 「Aちゃんを専門医に診てもらいませんか」

- 「発達障害をもつ児の親の会に行ってみませんか」

- 「しばらくしたらAちゃんに会いにご自宅に伺ってもいいですか」

▶午前12

Aさん(8歳、男児)は保健室に来て「家で転んだ」と訴えた。養護教諭は前腕部に内出血を認めたため原因を尋ねると、説明が二転三転した。

このときの養護教諭の対応で適切なのはどれか。

- 身体測定の記録を確認する。

- 保護者に内出血の原因を尋ねる。

- 保健室から校長に電話で報告する。

- 他の部位に外傷がないかを確認する。

▶午前13

3か月前に他部署から異動してきた新任管理者のA課長から「部下のBさんの様子が気になっています。先月のストレスチェックの結果はどうだったでしょうか」と保健師に連絡があった。

ラインによるケアを支援する保健師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「Bさんに保健師と面談するように勧めてください」

- 「Bさんの職場での様子を詳しく聞かせてください」

- 「A課長の部署の集団分析結果を説明するので面談に来てください」

- 「Bさんに私が確認し了解があればストレスチェックの結果を説明します」

▶午前14

児童虐待の三次予防はどれか。

- 児童虐待予防月間に虐待防止のポスターを掲示する。

- 一時保護所を退所した児童に対して定期的に面談する。

- ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の相談窓口を開設する。

- 乳幼児健康診査で「子どもにイライラする」と話す母親をグループカウンセリングに紹介する。

▶午前15

乳幼児の親に対して自治体が行う防災対策で適切なのはどれか。

- 地域の防災リーダーになるための研修を開催する。

- 子どもを連れた避難行動のシミュレーション訓練を実施する。

- 乳幼児とその家族は災害時の要配慮者ではないことを周知する。

- 災害時には「緊急安全確保」が出されるまで自宅で待機することを勧める。

▶午前16

A市では子育て世代の転入が増加している。子育て世代を対象としたアンケートを実施したところ、子育てに関することを相談する相手がいないとの回答が最も多かった。そこで、この課題を解決するために、A市では新たな補助事業を創設した。

補助事業の対象で優先度が高いのはどれか。

- 育児に関する情報誌の作成費

- 家事支援ボランティアの交通費

- 商店街の授乳スペースの整備費

- 子育ての自主グループ活動の会場費

▶午前17

A保健師は、入職した市の研修で「市の人員配置においては、妊娠・出産・育児・介護のライフサイクルを考慮しワーク・ライフ・バランスが図られるよう配慮しています」と説明を受けた。

この説明は公衆衛生看護管理のどれか。

- 情報管理

- 人事管理

- 健康危機管理

- 組織運営管理

▶午前18

喫煙習慣の有無と性別の関連を調べる検定方法で適切なのはどれか。

- t検定

- 相関係数の検定

- 一元配置分散分析

- χ2〈カイ2乗〉検定

▶午前19

合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。

- 出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。

- ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。

- 母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

- 母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

▶午前20

日本の医療制度の特徴で正しいのはどれか。

- 指定された医療機関を受診する。

- 診療報酬は加入する保険によって決まる。

- 生活保護の受給者は75歳になると後期高齢者医療制度へ移行する。

- 保険医療機関は患者の自己負担額を除いた診療報酬を審査支払機関に請求する。

▶午前21

日本の自殺対策で正しいのはどれか。

- 高齢者の自殺対策を重点施策に位置付けている。

- 市町村に自殺対策計画の立案を義務付けている。

- 事業主にメンタルヘルス対策推進を義務付けている。

- 令和8年までに自殺死亡率を平成27年と比べて10%減少することを目標としている。

▶午前22

保健師が家庭訪問を行う対象で優先度が高いのはどれか。

- 特定保健指導の未受診者

- 特定健康診査で血圧200/100mmHgの未治療者

- 自助グループの情報を求めている潰瘍性大腸炎患者

- 正常な経過の児の体重測定を希望している産後3週の褥婦

- 民生委員が見守りをしている高齢者で最近物忘れが増えている者

▶午前23

特定健康診査の基本的な項目はどれか。

- 眼底検査

- 貧血検査

- 肝機能検査

- 心電図検査

- 血清クレアチニン検査

▶午前24改題

令和3年(2021年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶午前25

Aさん(80歳、女性)は要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱaで介護保険サービスを利用しながら1人で暮らしている。遠方に住む娘が地域包括支援センターに来所し、「家の中に最近購入したと思われる高価な商品が複数置かれ、公共料金は滞納していることが分かった。慣れ親しんだ自宅で最期まで生活してほしいが、お金の管理も心配。どうしたらよいか」と話す。

地域包括支援センターの保健師がAさんの娘に提案する内容で適切なのはどれか。

- Aさんとの同居

- Aさんの施設入所

- 成年後見制度の利用

- 民生委員への見守りの依頼

- 介護支援専門員への金銭管理の依頼

▶午前26

養護教諭の職務で正しいのはどれか。

- 保健室の経営

- 臨時休業の決定

- 学校保健計画の立案

- 定期環境衛生検査の実施

- 保健教育の年間計画の立案

▶午前27改題

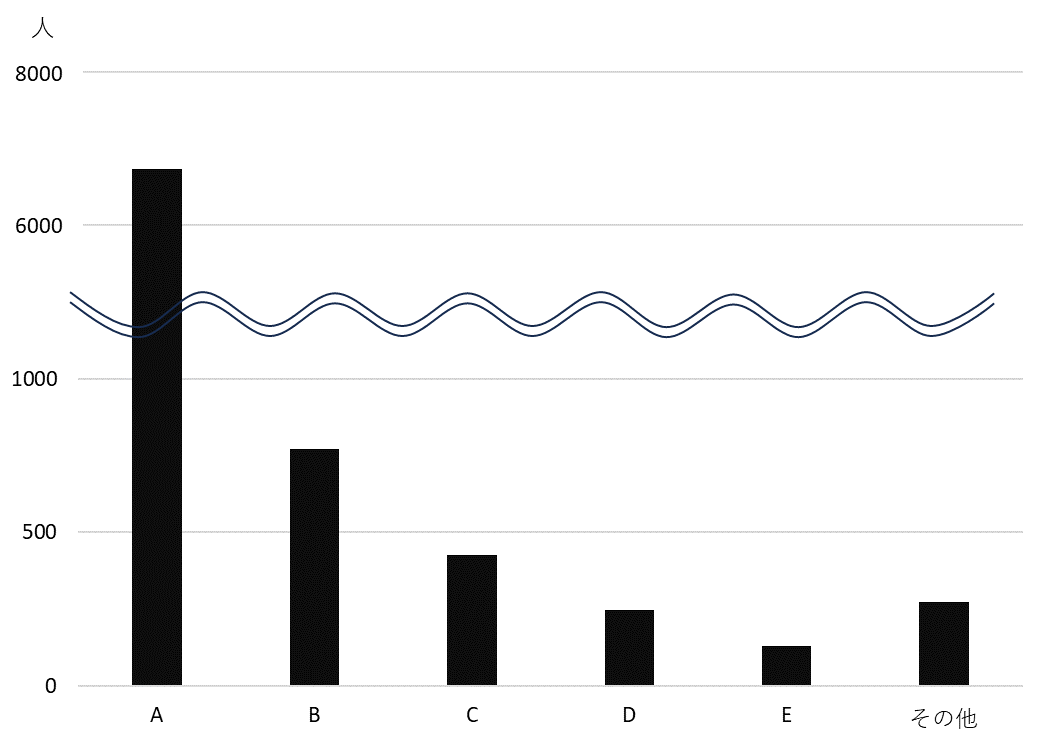

令和3年度(2021年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。

Aに該当するのはどれか。

なお、「新型コロナウイルスり患によるもの」を含む「病原体による疾病」はグラフから除いている。

- 化学物質による疾病

- 負傷に起因する疾病

- 物理的因子による疾病

- 作業態様に起因する疾病

- じん肺及びじん肺合併症

▶午前28

災害対策基本法に規定されているのはどれか。

- 救護所における医療

- 自主防災組織の育成

- 被災世帯の住宅再建支援

- 被災者への生活再建支援金給付

- 被災世帯への災害援護資金の貸し付け

▶午前29

観察開始時点での観察集団の人数に占める、一定の観察期間内に新たに発生した患者数の割合はどれか。

- 罹患率

- 罹患率比

- 累積罹患率

- 寄与危険割合

- 人口(集団)寄与危険

▶午前30

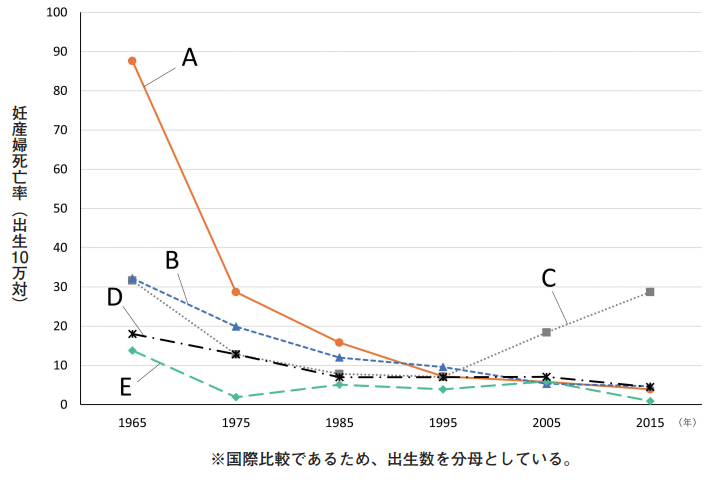

先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。

日本はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶午前31

健康の社会的決定要因のうち構造的決定要因はどれか。

- 教育

- 居住・職場環境

- 食品の入手可能性

- 心理・社会的要因

- 行動と生物学的要因

▶午前32

厚生労働省が「『地域共生社会』の実現に向けて」(平成29年)で示した強化すべき改革の骨格はどれか。2つ選べ。

- 地域移行支援

- 地域課題の解決力

- 地域における防犯活動

- 地域丸ごとのつながり

- 地域における医療と介護の一体的実施

▶午前33

ウイルス性肝炎について正しいのはどれか。2つ選べ。

- C型肝炎は四類感染症である。

- B型肝炎は定期予防接種の対象である。

- 健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は都道府県が実施主体である。

- C型慢性肝炎のインターフェロンフリー治療は公費助成の対象である。

- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき肝炎対策の推進に関する基本的な指針が策定されている。

▶午前34

介護保険について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 被保険者は40歳以上の者である。

- 財源は保険料と公費が50%ずつである。

- 特定疾病には交通事故による外傷が含まれる。

- 要介護者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。

- 要介護認定で非該当になったものは予防給付の対象となる。

▶午前35

介護老人保健施設で、ノロウイルスによる感染性胃腸炎症状が複数の入所者と職員に発生している。

施設が行うべき感染拡大防止のための対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 発症者と未発症者で居室を分ける。

- 嘔吐物の処理は十分に乾燥させてから行う。

- 感染者が使用したリネン類は60℃で1分間の熱水洗濯を行う。

- 発症した食品調理従事者の業務への復帰は胃腸炎症状が消失した日からとする。

- 感染者が使用した非金属製の食器の消毒は次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する。

▶午前36

自治体の保健師が行う業務管理はどれか。2つ選べ。

- 地域活動計画と他部門の計画との整合性を判断する。

- 専門性を向上させるための研修を実施する。

- 活動の評価を翌年度の計画に反映させる。

- 地域のニーズを踏まえた地域診断を行う。

- 相談や訪問などの記録を管理する。

▶午前37

標準偏差の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 分散をもとに計算する。

- 変動係数の計算に用いる。

- 測定値の中で出現頻度が最大の値である。

- 測定値の合計をデータ数で除した値である。

- 標準偏差が大きいほどばらつきが小さいことを意味する。

▶午前38

平成26年(2014年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で示された地域医療構想について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 構想区域は現行の三次医療圏を原則としている。

- 地域包括ケアシステムの進捗と密接に関係する。

- 都道府県は地域医療構想の調整会議を設けて必要な協議を行う。

- 令和2年度(2020年度)末までに約9割の都道府県で策定を終えた。

- 令和22年(2040年)の医療需要と医療従事者の必要量を推計して定める。

▶午前39

生活保護について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 介護扶助は現物給付である。

- 所得保障の分類で社会手当に該当する。

- 保護開始の理由は「傷病による」が最も多い。

- 基本原理として補足性の原理が定められている。

- 社会保険制度として保険料によって運営される。

▶午前40

12人の体重(kg)のデータを値の大きさ順に表に示す。

第3四分位数の値を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①②.③kg

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

A市には高度経済成長期に建設された100戸ほどの集合住宅がある。急な坂の上にあり、近年、高齢化が進んでいる。先日、集合住宅の1人暮らし高齢者が自宅で亡くなっている状態で発見された。集合住宅を含むこの地域の自治会長が会議で保健センターに来所した際に「亡くなった高齢者はほとんど人付き合いがなく、自宅で閉じこもっていたようです。二度とこのようなことが起こらないように、自治会でも何かできないでしょうか」と相談した。

▶午前41

保健センターの保健師の支援で最も適切なのはどれか。

- 地域包括支援センターに相談するよう促す。

- 自治会役員による1人暮らし高齢者宅への訪問を勧める。

- 住民を対象とした閉じこもり予防教室の開催を企画する。

- 自治会主催の地域住民を対象とした意見交換会の開催を提案する。

▶午前42

保健センターの保健師は、改めてこの集合住宅を含む地域についてアセスメントを行うことにした。

対象とするデータで優先度が高いのはどれか。

- 地域密着型サービスの事業所数

- 在宅療養支援診療所数

- 世帯構造別世帯数

- 生活保護世帯数

▶午前43

自治会長から「自治会が中心となって開催している既存の体操教室を、閉じこもりを予防するための定期的な集いの場にも活用したいと考えています。円滑に進めるために気を付けることはありますか」と保健師に相談があった。

保健師が最初に助言する内容はどれか。

- 「運営に携わる人で集いの場の目的を共有しましょう」

- 「集いの場で必要となる経費を算出しておきましょう」

- 「集いの場の年間計画を立てておきましょう」

- 「開催案内のチラシを作成しましょう」

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

A社は、従業員800人のIT企業である。システムエンジニアを中心としたBグループに在籍する30名の社員は全員が情報機器作業に従事している。平均年齢は42歳で、ここ数か月の1か月当たりの時間外労働時間が30時間を超える者はいない。保健師が定期健康診断後に社員全員の面談を実施したところ、Bグループにおいて肩こり、腰痛、眼の疲れを訴える者が多いことが分かった。

▶午前44

情報機器作業の健康障害対策を検討するにあたり確認すべき情報はどれか。2つ選べ。

- 受動喫煙対策

- 一連続作業時間

- 職場の人間関係

- 職場環境測定の結果

- 生活習慣病の有病率

▶午前45

保健師は、Bグループの職場巡視をすることにした。

情報機器作業職場の職場巡視の確認項目で優先度が高いのはどれか。

- 作業姿勢

- 疲労の訴え

- 職場の雰囲気

- 通路上の配線

▶午前46

職場巡視の結果、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインが遵守されていないことが分かった。

保健師が最初に行う対応はどれか。

- 衛生委員会に職場巡視の結果を報告する。

- 情報機器作業者向けの健康相談を実施する。

- 管理職向けの情報機器作業に関する労働衛生教育を実施する。

- Bグループのリーダーにガイドラインを遵守するよう指導する。

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

人口200万人のA県において、ある感染症の抗体保有率を把握するために標本調査を行うことにした。

▶午前47

この研究デザインはどれか。

- 横断研究

- 介入研究

- コホート研究

- 症例対照研究

- 生態学的研究

▶午前48

性別と年齢の分布が母集団のA県と等しくなるように、2,500人を標本抽出した。

この標本抽出方法はどれか。

- 系統抽出法

- 集落抽出法

- 層化抽出法

- 多段抽出法

- 単純無作為抽出法

▶午前49

抽出した2,500人のうち2,000人が調査に参加し、参加者の性別と年齢の分布に偏りはなかった。抗体保有者は1,800人であった。

調査で判明した抗体保有率はどれか。

- 0.09%

- 0.9%

- 72%

- 80%

- 90%

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(16歳、高校生)が最近太ってきたように感じた母親が、Aさんに確認したところ、しばらく月経がないことが分かった。母親が付き添って産婦人科を受診し妊娠24週であることが判明した。胎児の父親であるアルバイト先の先輩に妊娠を伝えたところ、音信不通となった。Aさんは両親と話し合った結果、出産して自分で育てることを決意し、町役場に母親と母子健康手帳の交付手続きで来所した。町役場の母子保健担当保健師がAさんと母親に面接し、Aさんは現在高校1年生であり、会社員の父と専業主婦の母と3人で暮らしていることが分かった。

▶午前50

面接時にAさんの体調を確認したうえで、保健師が行う支援で優先度が高いのはどれか。

- 母親学級の紹介

- 育児支援体制の確認

- 育児手技取得の指導

- 学業継続の意思確認

▶午前51

Aさんは高校を休学してBちゃん(男児)を出産した。出産後は両親の支援を受けながら育児をしていたが、出産後10か月で高校に復学した。復学して半年が過ぎたころ、Aさんの母親から町役場に「育児が大変です」と電話があった。保健師はAさんとAさんの母親に育児状況を確認するため、家庭訪問を行った。家庭訪問で、Aさんは「今はBの世話は主に母がしてくれています。最近、部活を再開し土日も練習があります」と話した。Aさんの母親は「Bも大きくなってきたので、私の負担が大きいです」と話した。

家庭訪問時に保健師が勧める内容で最も適切なのはどれか。

- 子育て支援センターの利用

- Bちゃんの保育所への入所

- 部活動への参加日数を減らすこと

- 祖父母を対象にした育児講座への参加

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

人口5万人のA市には高齢者が多い地域があり、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な住民が多数発生することが懸念されている。A市では以前に避難行動要支援者の名簿を作成し、個別避難計画の作成も進んでいるが、その後に市内で転居した住民も多く、新たに障害や難病の認定を受けた住民も少なくない。このため、改めて住民の実態を確認して災害に備えることにした。

▶午前52

A市における避難行動要支援者名簿の説明で正しいのはどれか。

- 個別の避難計画が作成されている住民は名簿から除外する。

- 名簿に市が記載すべき事項について法律による規定はない。

- 災害の発災前に名簿の情報を利用できるのはA市職員に限られる。

- ハザードマップにおける危険地域から安全な地域へ転居している住民は名簿から除外する。

- 避難行動要支援者の把握のため県の保健所に対し難病患者情報の提供を求めることができる。

▶午前53

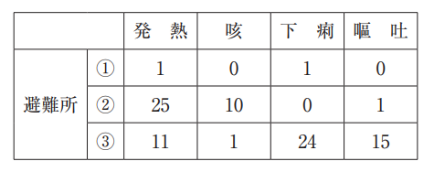

平日の昼の時間帯にA市を震源とする地震が発生し、家屋に被害を受けた住民は地域のB避難所、C避難所、D避難所へ避難した。3つの避難所は地域の学校の体育館を使用しており、広さは同程度で、避難者に年齢の偏りはないが、B避難所には収容人数の上限に近い避難者がいる。C避難所とD避難所の避難者数はいずれもB避難所の半数程度であるが、C避難所では当初、トイレの約7割が故障して仮設トイレの増設まで2日を要した。

発災5日目、避難所によっては、発熱、咳、下痢、嘔吐等の症状を訴える人が増加した。避難後に出現した症状ごとの有症者数の累計の表を以下に示す。

B避難所、C避難所、D避難所と①~③の組合せで正しいのはどれか。

① ② ③

- B D C

- C B D

- C D B

- D B C

- D C B

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は息子(50歳)と2人暮らしで、介護保険サービスを利用していない。民生委員から市役所の保健師に「Aさんが最近痩せてきて、着替えもできていない様子。ここ数日見かけない。息子はたまにアルバイトをしているがほとんどAさんの年金で生活をしている」と相談があった。

▶午前54

保健師が民生委員と一緒に自宅を訪問すると、Aさんはごみが散乱している居間に寝ていた。息子は「父親の夕食は自分が弁当を買ってきている。朝食や昼食は夕食の弁当の残りを食べている」と言う。Aさんは失禁がみられ、数週間入浴もしていないようであった。

この事例への対応の緊急度を判断するための情報で最も重要なのはどれか。

- Aさんの年金額

- 別居家族の有無

- 息子の健康状態

- Aさんの栄養状態

▶午前55

保健師が息子と話をすると「1年前にかかりつけの医師から父は認知症だと説明された」「父はわざと自分を困らせようと失禁している」と言う。保健師は息子の大変さをねぎらい、息子へAさんの介護保険サービスを早急に利用するように伝えるが、息子は「お金がもったいない。このまま寝かせておく」と拒否した。

保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 息子と継続した面接を行う。

- 民生委員の見守りを継続する。

- 生活保護の申請手続きを支援する。

- Aさんの福祉の措置について検討する。

- 認知症の症状と対応方法について指導する。

第110回保健師国家試験・午後(55問)

▶午後1改題

子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく子供の貧困対策に関する大綱(令和元年)に示されているのはどれか。2つ選べ。

- いじめへの対応

- 児童手当の支給

- 保護者に対する就労支援

- 放課後等デイサービスの設置

▶午後2

学校保健安全法で規定されている児童生徒等に実施する定期健康診断で正しいのはどれか。

- 実施責任者は養護教諭である。

- 毎学年5月31日までに実施する。

- 検査項目の1つに栄養状態がある。

- 15日以内に本人および保護者への結果の通知義務がある。

▶午後3

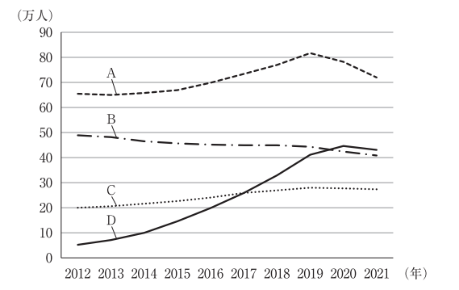

出入国在留管理庁による国籍・地域別在留外国人数の年次推移を以下に示す。

Dの国はどれか。

- 韓国

- 中国

- ベトナム

- フィリピン

▶午後4

生活習慣病をもつ住民が自身の生活を見直すために役立つ情報を集め活用するのに必要なのはどれか。

- リーダーシップ

- コンプライアンス

- ヘルスリテラシー

- アカウンタビリティ

▶午後5

市では健康増進や介護予防を推進する住民活動を活性化させるために、各地区の健康づくりリーダーを養成することにした。

対象者を選定する方法で最も適切なのはどれか。

- 市民への募集

- 自治会員の輪番制

- 社会福祉協議会の推薦

- 地区担当保健師の推薦

▶午後6

人口100人のA地区は高齢化と過疎化が進行している中山間地域である。老人クラブの活動は積極的に行われているが、健康課題としてフレイルがある。民生委員、自治会役員、老人クラブは協力し合って、この課題に取り組む組織をつくることにした。

この組織の種類はどれか。

- 特定非営利活動法人〈NPO〉型

- セルフヘルプグループ型

- 委員会型

- 地縁型

▶午後7

4か月児健康診査の問診で正しいのはどれか。

- 「1人で座れますか」

- 「人見知りをしますか」

- 「あやすとよく笑いますか」

- 「音楽を聞かせると手足を動かして喜びますか」

▶午後8

Aさん(70歳、男性)は定年退職後、年金の給付を受けて、妻と2人で暮らしている。2年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類でステージⅢとなり、Aさんの妻が医療費助成の申請のため保健所に来所した。その際に家庭訪問の日時を約束し、保健師が訪問したところ、Aさんは「入浴や通院のときに不安を感じることがあるが、何とか自分のことは1人でできている」と話した。

初回訪問時の情報収集で優先度が高いのはどれか。

- 住環境

- 家族関係

- 経済状況

- 病院への通院方法

▶午後10

予防接種について正しいのはどれか。

- 定期接種の実施主体は都道府県である。

- 学校などでの集団接種を原則としている。

- 流行性耳下腺炎は定期接種の対象である。

- 定期接種による健康被害には予防接種健康被害救済制度がある。

▶午後11

セクシュアリティに配慮が必要な児童生徒に対して学校が行う支援内容で適切なのはどれか。

- 制服は生物学的な性に合わせる。

- 通知表は児童生徒が希望する呼称で記す。

- 当該児童生徒への配慮を同級生に周知する。

- 医療機関の助言を受けてからサポートチームを設置する。

▶午後12

常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。

- 産業医

- 保健師

- 衛生管理者

- 安全衛生推進者

▶午後13

健康危機管理について正しいのはどれか。

- 対象分野に児童虐待が含まれる。

- 定義は地域保健法に規定されている。

- 市町村の地域防災計画の策定は努力義務である。

- 対応は有事対応と事後対応の2つに大別される。

▶午後14

公衆衛生看護管理における地区管理はどれか。

- 継続支援を必要とする人のモニタリングをする。

- 新規事業の予算確保のために企画書を作成する。

- 潜在的な健康課題も含めた地域の健康課題を把握する。

- 地域の健康課題について他の自治体の先進事例を調べる。

▶午後15

平成15年(2003年)の「地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告書」における地域保健従事者に求められる能力のうち「行政職員としての能力」はどれか。

- 交渉・折衝能力

- 健康危機管理能力

- 保健事業運営能力

- 個人・家族に対する支援能力

▶午後16

解析時に可能な交絡要因の制御方法はどれか。

- 限定

- 層化

- マッチング

- 無作為割付

▶午後17

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(Universal Health Coverage:UHC)の説明で正しいのはどれか。

- すべての人が適切な保健医療サービスに支払い可能な費用でアクセスできる状態

- 労働条件の国際基準となる条約や勧告を採択し、批准国への監視を行う機関

- すべての子どもが命と権利を守り安全な生活を送れるよう支援する基金

- 世界の人々の福祉の実現や、人権の国際的な保障を目的としている機関

▶午後18

医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。

- 特定機能病院の医療安全管理者

- 医療安全支援センターの職員

- 保健所の環境衛生監視員

- 都道府県の医療監視員

▶午後19

第3期がん対策推進基本計画の目標項目で正しいのはどれか。

- がん有病率

- がん検診受診率

- 緩和ケア病棟数

- がん患者の支援団体数

▶午後20

同じ健康課題をもつ住民が主体となったグループの発展段階を準備期、開始期、作業期、終結期に分類した場合、作業期の特徴はどれか。

- 成果を出そうとする。

- メンバーに警戒がみられる。

- グループの構造化がみられる。

- メンバーは自分たちの居場所を見出そうとする。

▶午後21

生活習慣病予防を目的にした活動で、ナッジ理論を活用しているのはどれか。

- 階段に消費カロリーを表示する。

- 生活習慣病のメカニズムについて説明する。

- 仲間づくりを意図したグループワークを行う。

- 自分の目標を周囲の人に宣言するように勧める。

▶午後22改題

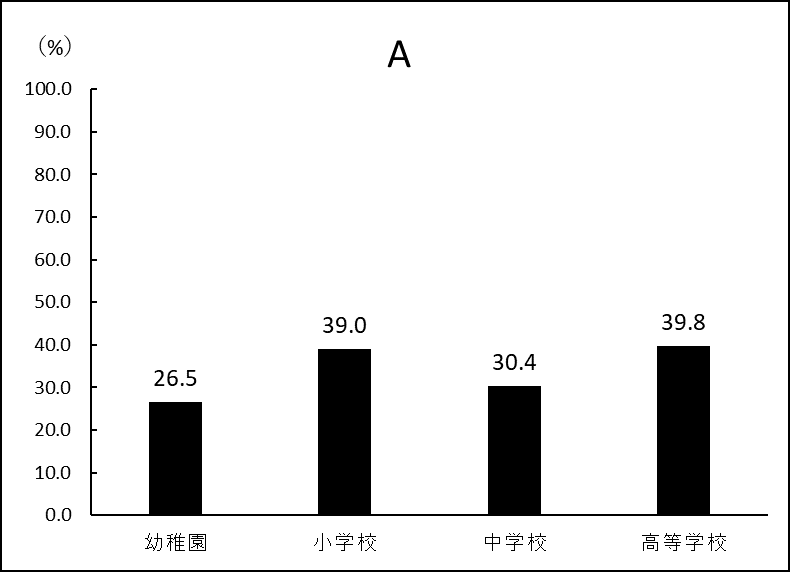

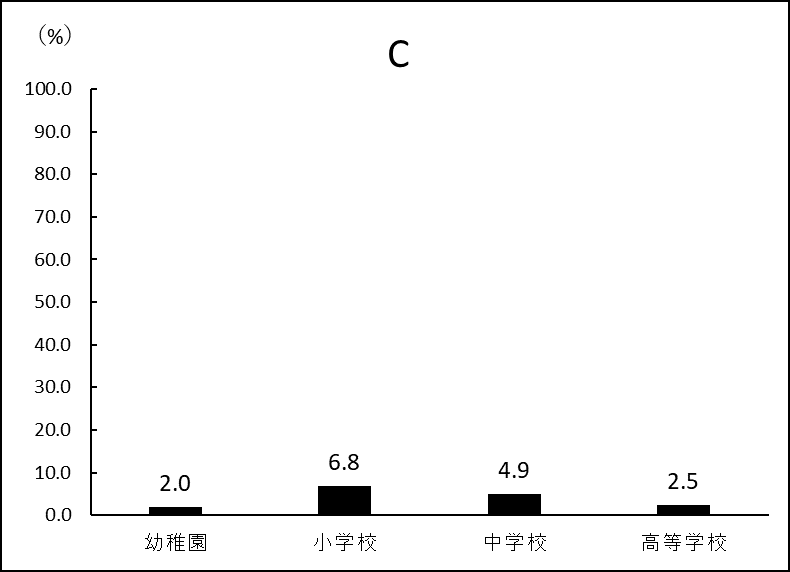

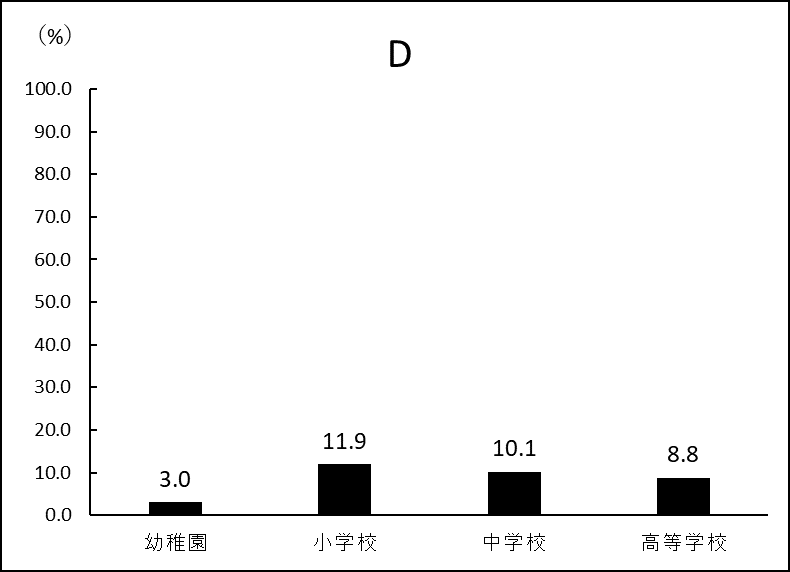

令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。

裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午後23

因果関係を推論する上で相対危険やオッズ比の大きさが指標となるのはどれか。

- 関連の一致性

- 関連の強固性

- 関連の時間性

- 関連の整合性

- 関連の特異性

▶午後24

全国がん登録制度について正しいのはどれか。

- 罹患率を計測する。

- 健康増進法に基づいている。

- 診断後7日以内に届け出る。

- がん罹患者の同意が必要である。

- 指定届出機関による定点把握である。

▶午後25改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。

- 自殺

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物

- 先天奇形、変形及び染色体異常

▶午後26

厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。

- 介護保険施設

- 企業および事業所

- がん診療連携拠点病院

- 保健所および市区町村

- 病院、療養病床を有する診療所

▶午後27

A市における乳がん検診受診者数が今年8月で昨年度1年間の受診者数を超え、予定していた年間支出額を上回ることが見込まれるため、次年度の支出見込額を増額することになった。

今年度の増額分に対応するために編成されるのはどれか。

- 一般会計

- 暫定予算

- 当初予算

- 特別会計

- 補正予算

▶午後28

A市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。

この取り組みの根拠となる法律はどれか。

- 健康増進法

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 子ども・子育て支援法

- 次世代育成支援対策推進法

▶午後29

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 検疫所の設置

- 飼い犬の狂犬病予防注射

- 病原体に汚染された場所の消毒

- 結核患者の通院医療費の公費負担

- 食中毒発生時の飲食店の営業停止

▶午後30

歯科保健施策について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。

- 健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。

- ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られている。

- 平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。

- 第1次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。

▶午後31

地域支援事業のうち包括的支援事業はどれか。2つ選べ。

- 総合相談支援

- 通所型サービス

- 家族介護支援事業

- 介護予防ケアマネジメント

- 地域リハビリテーション活動支援事業

▶午後32

産業保健総合支援センターの業務で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 産業医の選任を行う。

- 特殊健康診断を実施する。

- 衛生管理者を対象に研修を実施する。

- 労災補償の支給決定のための調査を行う。

- 事業場のメンタルヘルス対策の普及促進を行う。

▶午後33

自然災害に備えた地方自治体における事業継続計画〈Business Continuity Plan:BCP〉で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 地域防災計画で代用できる。

- 継続の優先度が高い事業を特定する。

- 策定に際しては自治体の全部署が参画する。

- 災害発生後の急性期から復興期までの計画を立てる。

- 策定の過程でパブリックコメントを求める必要がある。

▶午後34

リスクコミュニケーションについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 地域保健法に規定されている。

- リスクについて双方向的な意見交換を行う。

- リスクに伴う住民の情緒的な不安の軽減は目的に含まれない。

- 住民自身がリスクへの対応について主体的な選択をできるよう支援する。

- 感染症発生時には患者ごとに年齢、住所、診断医療機関名等の詳細な情報を公表する。

▶午後35

国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 3年ごとに実施する。

- 人口静態を把握する。

- 厚生労働省が実施する。

- 調査区を無作為抽出する。

- 世帯員と世帯について調査を実施する。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)の特定健康診査の結果は、身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dLであり、喫煙歴はない。保健師は特定健康診査の結果に基づき「生活習慣について一緒に見直しましょう」と電話連絡をした。当初、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていたが、保健師の働きかけで初回面接を受けることになった。

▶午後36

保健師は変化ステージ理論を用いて初回面接を実施した。

Aさんから得る情報で優先度が高いのはどれか。

- 食事の好み

- 1日の運動量

- 過去10年間の体重

- 現在の自分の健康状態に対する認識

▶午後37

3か月後のAさんとの評価面接において、体重74kg、腹囲90cmに減少していた。Aさんは「初回面接から間食はしないようにしているし、ご飯は小さなお茶碗に変えて1杯だけに減らしている。しかし、7,000歩を毎日歩くことはできず体重は目標達成に至っていない」と話した。

変化ステージ理論における現在のAさんのステージはどれか。

- 関心期

- 準備期

- 実行期

- 維持期

▶午後38

面接後、Aさんは「これからも続けられるか不安だ」と話した。そこでAさんのこれまでの努力を承認し、継続の重要性を伝え「継続できたら1か月ごとに自分にご褒美をあげるのはどうですか」と提案した。

このときのAさんに対する保健師の働きかけはどれか。

- 意識の高揚

- 環境の再評価

- 強化マネジメント

- 刺激コントロール

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

人口5万人のA市は中心地にマンションが増え、山間部は古い日本家屋が立ち並んでいる。高齢者人口割合は33%で、今後も増加すると見込まれている。要介護状態となる者の割合が年々増加しており、他市に比べても高いことから、保健師は、A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討することにした。

▶午後39

新たな介護予防事業を検討するために収集する情報で最も適切なのはどれか。

- 特定健康診査の結果

- 介護サービス施設・事業所調査の結果

- 要介護認定者の介護サービスの利用状況

- 基本チェックリストによる生活機能評価の結果

▶午後40

介護が必要となった原因を全国および県と比較したところ「骨折」の割合が高いことが分かった。そこで、特定健康診査受診時の問診で「この1年間に転んだことがある」と回答した65歳以上の高齢者に聞き取り調査を行うことにした。

聞き取り調査の内容で最も適切なのはどれか。

- 転倒した場所

- 食事の摂取内容

- 同居家族の有無

- 骨粗しょう症検診の受診の有無

▶午後41

聞き取り調査の結果を踏まえ、介護予防事業の実施に向けて地域ケア会議を開催することにした。

地域の実態の共有を行う会議の参加者で優先度が高いのはどれか。

- 民生委員

- A市医師会の会長

- A市の管理栄養士

- 病院の理学療法士

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、無職)は1年前に職を失ってから飲酒量が増え、半年前には多量飲酒で意識消失し大学病院に救急搬送され、アルコール依存症が疑われたが、治療にはつながらなかった。警察署から、B町の保健師に「B町に住むAさんが泥酔して公園で寝ていたところを保護している。保護したのはこの半年で3回目だ。Aさんは1人暮らしだが、B町に姉のCさんがいるので、Cさんに迎えに来てもらっていた。今回はCさんに連絡がとれないので、保健師の支援をお願いできないか。保健師に連絡することは本人が同意している」と連絡があった。保健師は、住民基本台帳でAさんとCさんがB町に居住していることを確認した。

▶午後42

保健師は上司に報告および相談し、警察署にAさんを迎えに行き、Aさんの自宅で面接することになった。

この面接の際に把握する情報で優先度が高いのはどれか。

- 今回の飲酒の理由

- 自宅の整理整頓の状況

- AさんとCさんの関係性

- かかりつけの医師の有無

▶午後43

保健師が翌日に再度訪問すると、Aさんは「お酒をやめられず、どうしていいかわからない」と話したため、Aさんはアルコール依存症の治療プログラムを受ける目的で入院した。退院が近づき、Aさん、Cさん、医師、受持ち看護師、保健師でカンファレンスを行った。Aさんは「1人暮らしで、誰とも話さずに家でじっとしているとお酒を飲んでしまいそう」と話した。

この状況でAさんに勧められる可能性が高いのはどれか。

- 運動教室への参加

- 自助グループへの参加

- 就労に向けたハローワークの利用

- 地域のボランティア活動への参加

▶午後44

退院後2週、保健師はAさんの受診継続や断酒状況を確認するため、Aさんの自宅を訪問した。その際、Cさんからも話を聞くため、同席を依頼した。Cさんは「妹は通院していますが飲酒は続いています。お金に困っているのにお酒を飲むのをやめられず、妹もつらいようで、私がアルコール度数の低いお酒を買って届けています」と話した。

保健師のCさんへの助言で適切なのはどれか。

- 「Aさんの趣味を探しましょう」

- 「同居してAさんが飲酒しないよう見守りましょう」

- 「Aさんにお金がないという現実に向き合ってもらいましょう」

- 「Aさんの飲酒に関する困りごとを代わりに解決しないようにしましょう」

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(15歳、男子、中学3年生)はこれまで保健室に来室することがなかったが、今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2回来室した。来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。

▶午後45

Aさんが来室したときの養護教諭の対応で優先度が高いのはどれか。

- 早退を勧める。

- 医療機関への受診を勧める。

- 身体的な症状の問診をする。

- 保健室は長時間利用できないことを説明する。

▶午後46

Aさんは毎日保健室へ来室するようになった。気になった養護教諭が「何かあったのか」と尋ねると、いじめに遭っていると話し始めた。Aさんは同級生にスマートフォンで撮られた自分の画像を、無断でクラス中に共有されたことがきっかけで教室に入るのが怖くなったと話した。

Aさんのつらい気持ちを受け止めたあと、次に養護教諭が行う対応で適切なのはどれか。

- 誰が画像の共有を始めたのかを尋ねる。

- いじめが解決するまで学校を休むよう勧める。

- 共有された画像の確認をAさんと一緒に行う。

- Aさんが話してくれたことを担任教諭に伝えてよいかを確認する。

▶午後47

Aさんの事例を受けて、改めて中学校全体でいじめ防止対策を実施することになった。

- この時点で学校が行ういじめ防止対策はどれか。

- 所轄警察署との連携

- いじめ相談窓口の再周知

- いじめ対応事例集の作成

- いじめ加害者に対する懲戒制度の検討

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(22歳、男性、大学生)は、10月から咳嗽が出現し、12月に増強したため、医療機関を受診したところ感染性の肺結核と診断された。診断した医師からB保健所に結核発生の届出があった。Aさんはこれまで結核の既往はない。

▶午後48

Aさんの居住する寮および大学がB保健所管内であり、接触者健康診断を実施することになった。B保健所の保健師がAさんに面接で確認した状況を以下に示す。

最優先に接触者健康診断を行うことが望ましい接触者はどれか。

- 同じ講義を履修している学生

- 同じ寮で生活している学生

- 別の大学の友人

- 講義を担当している大学の教員

▶午後49

接触者健康診断でAさんの通う大学の学生および教員からは、10人の患者と20人の潜在性結核感染者が発見された。

この学生および教員の服薬確認を行う場所で最も適切なのはどれか。

- 医療機関

- B保健所

- 大学の健康管理室

- 学生および教員の住所地を管轄している保健所

▶午後50

Aさんの結核は薬剤耐性がなく標準治療を行っていたが、翌年4月に就職のため隣県のC保健所管内に転居することになった。

今後のAさんの管理で正しいのはどれか。

- 通院予定の医療機関の医師からC保健所へ結核の発生届の提出が必要である。

- 転居後のAさんへの治療中の支援はC保健所が実施する。

- Aさんの服薬は治療開始後1年で終了する予定である。

- 治療終了後のAさんの管理はB保健所が実施する。

次の文を読み51、52の問いに答えよ。

Aちゃん(1歳7か月、女児)、在胎週数37週0日、出生体重1,980gで、低酸素性虚血性脳症でNICUに入院した。生後3か月に気管切開術を受け、24時間人工呼吸器管理である。他市からの転入のため保健センターに連絡があった。転入前に1歳6か月児健康診査は受診済みである。

市保健センターの保健師が家庭訪問をしたところ、父親(40歳)は単身赴任で、母親(38歳)がAちゃんの世話をしていた。Aちゃんは支えれば座ることはできるが寝返りは難しく、2時間ごとに気管内吸引と経管栄養を実施していた。外来診療(月1回)、訪問診療(月2回)、訪問看護(週1回)を利用し、身体障害者手帳1級(肢体不自由)は取得していた。市内に住む祖母(63歳)が手伝いに来ている。

▶午後51

Aちゃんの家族の健康課題をアセスメントするために、保健師が収集する情報で優先度が高いのはどれか。

- 祖母の育児負担状況

- 母親の心身の疲労状況

- 母親の訪問看護に対する満足度

- 単身赴任している父親の育児への思い

▶午後52

3か月後、母親から「新しい生活にAが慣れてきたので、Aが楽しめることを増やしてやりたい」と相談を受けた。

保健師の相談対応で優先度が高いのはどれか。

- 保健師の訪問回数を増やす。

- 発達相談支援事業所の通所を提案する。

- 祖母が児と遊ぶ時間をもてるよう調整する。

- 母に児との遊びを通したコミュニケーションを指導する。

- 訪問看護師に児とのコミュニケーションを増やせるか相談する。

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

A市で実施している1歳6か月児健康診査では、「経過観察」の割合が年々増加している。そこで、経過観察となった親子を対象に、県と連携して新規事業の立ち上げを検討することにした。

▶午後53

最初に取り組むのはどれか。

- 新規事業のプログラムの検討

- 事業の運営に携わるスタッフの選定

- 1歳6か月児健康診査で経過観察と判断した理由の分析

- 乳幼児を持つ母親への困りごとに関するアンケート調査の実施

▶午後54

事業は母親が子どもと一緒に遊びながら関わり方を学んでいく内容で、月に1回、交通の便が良い会場で開催した。毎回、定員を超える希望者があった。県とは3か月に1回の連携会議を開催し、課題の共有と改善方法の検討を行った。1年後、参加者からは、子どもとの関わり方のヒントが得られ、安心して子育てができるようになったとの感想が聞かれた。

事業の評価の種類とその指標の組合せで正しいのはどれか。

- プロセス評価――定員を超える希望者数

- アウトカム評価――安心して子育てができると感じた参加者の増加

- アウトプット評価――会場の交通の便の良さ

- ストラクチャー評価――3か月に1回の県との連携会議の開催

次の文を読み55の問いに答えよ。

人口250万人のA県。特定健康診査の受診率が35%、特定保健指導の実施率は隣県より低い。40~50歳代の肥満と高血圧者が増加している。また、30歳代の喫煙率も男性が40%、女性が20%と隣県より高い。県の方針として健康寿命の延伸と生活習慣病予防を掲げ、地域・職域連携推進に取り組むために地域・職域連携推進協議会を設けることにした。

▶午後55

初回の会議で取り上げる議題で適切なのはどれか。2つ選べ。

- A県の勤労世代における健康課題

- 高血圧の就労者に向けた講演会の内容

- 小規模事業者の特定保健指導のあり方

- 健康経営認定事業所を増やすための取り組み

- 協議会に参加する組織で実施している健康増進事業

資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回