国民衛生の動向でみる助産師国家試験の母子保健制度問題まとめ

「国民衛生の動向」は、母子保健・母子福祉や公衆衛生など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

助産師国家試験では、母子保健行政に直接関わる幅広い法律や制度の知識が毎年問われています。助産師として実際に業務を行っていく上でも理解が必要となる制度が多く、しっかりと理解して学習することが大切です。

このページでは、助産師国家試験に出題された母子保健法律・制度ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、107回(2024年)から96回試験(2013年)までの過去12年の出題の中から対応する問題をピックアップしています。

「国民衛生の動向」と併用してご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

健やか親子21(第2次)

第3編2章 1.3〕健やか親子21 p99~100

課題と目標

●基盤課題A「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」

目標例:妊娠中の妊婦の喫煙率・飲酒率、産後うつ割合、妊娠・出産について満足している者の割合

●基盤課題B「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」

目標例:十代の自殺死亡率、人工妊娠中絶率、性感染症罹患率

●基盤課題C「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」

目標例:不慮の事故による死亡率、父親の育児休業取得割合

●重点課題①「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」

目標例:育てにくさを感じたときに対処できる親の割合

●重点課題②「妊娠期からの児童虐待防止対策」

目標例:児童虐待による死亡数

▶100回午後35

健やか親子21(第2次)の学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の指標で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 飲酒率

- 自殺死亡率

- うつ病の発症率

- 不慮の事故による死亡率

- 性感染症〈STD〉の罹患率

▶102回午前13

健やか親子21(第2次)の基盤課題A「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」の評価指標はどれか。

- 10代の人工妊娠中絶率

- 不妊専門相談センターを設置する自治体数

- 妊娠・出産に満足している者の割合

- 男性の育児休業取得率

▶105回午後19

高校1年生を対象に健康教育を行うこととした。

健やか親子21(第2次)の指標を踏まえた内容で優先度が高いのはどれか。

- 食育

- う歯の予防

- 肥満の予防

- 性感染症の防止

母子保健法

第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

主な規定

- 妊産婦・乳幼児の健康診査

- 市町村への妊娠の届出

- 母子健康手帳の交付

- 未熟児に対する養育医療の給付

- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置

▶100回午前33

母子保健法に定められているのはどれか。2つ選べ。

- 妊婦健康診査

- 養育医療の給付

- 食育等推進事業

- 新生児聴覚検査

- 乳児家庭全戸訪問事業

妊産婦健康診査のあゆみ

▶104回午前19

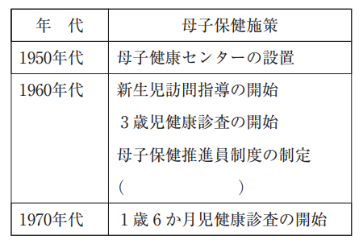

戦後の母子保健施策を年代順に古いものから表に示す。

( )に入るのはどれか。

- 育成医療の開始

- 未熟児養育医療の開始

- B型肝炎母子感染防止事業の開始

- 妊産婦健康診査の公費負担制度の制定

妊婦健康診査

- 妊婦健康診査のスケジュールとして、妊娠初期から23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨され、計14回程度の公費負担が行われている。

- 毎回共通の検査項目として「健康状態の把握」「検査計測」「保健指導」が行われ、必要に応じて「血液検査」や「超音波検査」などの医学的検査が実施される。

▶105回午後20

Aさん(28歳)は無月経を主訴に産婦人科医院を受診し、妊娠の診断を受けた。助産師が次回の妊婦健康診査までに母子健康手帳の交付を受けるよう説明したところ、Aさんから公費の助成が受けられる妊婦健康診査について質問があった。

助産師の説明で正しいのはどれか。

- 「血液検査を毎回行います」

- 「保健指導の費用は自己負担です」

- 「血液検査の項目にはHIV抗体検査が含まれています」

- 「妊娠初期は2週に1回の妊婦健康診査が助成の対象になります」

産婦健康診査

- 産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦を対象に、健康診査2回分の費用を助成している(1回上限5,000円)。

- 産婦健康診査ではエジンバラ産後うつ病自己質問票(EPDS)により簡易的なスクリーニング調査が実施され、支援が必要な産婦を把握し、母子保健法に定める産後ケア事業につなげている。

▶103回午前9

産婦健康診査事業で正しいのはどれか。

- エジンバラ産後うつ病質問票〈EPDS〉による問診が必須である。

- 児の診察が健康診査に含まれる。

- 産後2か月までが対象となる。

- 全額公費負担となる。

母子健康手帳

- 妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出(診断書不要)をすることになっており、市町村は届け出をした者に対して母子健康手帳を交付する。

- 母子健康手帳は妊娠11週までに交付を受けることが推奨されるが、それ以降や出生後であっても交付を受けることも可能ではある。

- 手帳は戦前の昭和17年(1942年)に妊産婦手帳として始まり、昭和22年(1947年)に母子手帳、昭和40年(1965年)に母子健康手帳と改称し、その内容は適宜見直しが図られている。

▶98回午後19

母子健康手帳の交付について正しいのはどれか。

- 妊娠12週以降に交付される。

- 双胎の場合には2冊交付される。

- 交付には妊娠の診断書が必要である。

- 交付の代理申請は認められていない。

▶107回午後28

母子健康手帳の交付で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生後でも交付される。

- 妊娠の診断書が必要である。

- 妊娠12週以前は交付されない。

- 在留資格に関係なく交付される。

- 妊婦の代理人に対しては交付されない。

▶105回午後18

日本の母子健康手帳の改正した年とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 昭和23年(1948年)――妊産婦手帳制度が始まった。

- 昭和33年(1958年)――母子健康手帳と改称された。

- 昭和40年(1965年)――妊婦1人につき1冊から子ども1人につき1冊に変更された。

- 平成24年(2012年)――便色カードが追加された。

産後ケア事業

- 産後ケア事業は、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない母子を対象として市町村が実施するもので、病院や助産所等への短期入所(宿泊型)、通所(デイサービス型)のほか、実施担当者が居宅を訪問する(アウトリーチ型)といった実施方法がある。

- 母子保健法改正により、令和3年(2021年)から産後ケア事業は市町村の努力義務として法定化された。

▶107回午後24

産後ケア事業について正しいのはどれか。

- 児が単独で利用できる。

- 短期入所してケアが受けられる。

- ケアを提供する施設には医師と助産師の配置が必要である。

- 事業を利用できるのは出産後1年6か月までの女性と乳幼児である。

▶106回午後32

母子保健法に基づく産後ケア事業で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 実施主体は都道府県である。

- 出産後1年以内は利用できる。

- 利用できるのは初産婦に限られる。

- 自宅への訪問サービスを申請できる。

- 申請時に医師の診断書が必要である。

▶107回午前19

令和3年(2021年)に施行された母子保健法の改正内容はどれか。

- 妊娠、出産、育児に関する保健指導の対象者に妊産婦の配偶者を加えた。

- 母子健康包括支援センターの設置が市町村の努力義務になった。

- 産後ケア事業の実施が市町村の努力義務になった。

- 妊産婦訪問指導の実施主体が市町村に委譲された。

養育医療

▶98回午前22

養育医療について正しいのはどれか。

- 保護者が申請する。

- 申請先は都道府県である。

- 入院しない児も対象となる。

- 児童福祉法に基づく制度である。

母子健康包括支援センター

- 市町村は必要に応じて母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)を設置するよう努め、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行っている。

- 平成28年(2016年)に法定化され、令和4年4月1日現在で1647市区町村に整備されている。

▶101回午前14

母子健康包括支援センター〈子育て世代包括支援センター〉について正しいのはどれか。

- 妊娠・出産包括支援事業とは別に事業を実施する。

- 平成28年度(2016年度)に全市町村に設置された。

- 妊娠前から子育て期にわたる支援を行う。

- 不妊治療を行う。

新生児マススクリーニング

第3編2章 1.7〕(1)新生児マススクリーニング p101~102

概要

- すべての新生児を対象として、都道府県・指定都市で血液を用いた新生児マススクリーニング検査が実施されている。

- 対象となる疾患は、フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシスチン尿症、ガラクトース血症、先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形成症の6疾患のほか、2014年のダンデムマス法の導入により20を超える疾患が対象となっている。

▶105回午前38

日本で行われている新生児の先天性代謝異常等マススクリーニング検査の対象はどれか。2つ選べ。

- ケトン性低血糖

- 先天性副腎過形成

- アセトン血性嘔吐症

- フェニルケトン尿症

- Wilson〈ウイルソン〉病

新生児スクリーニング(聴覚検査)

第3編2章 1.7〕(2)新生児スクリーニング(聴覚検査) p102

概要

- 先天性難聴児の出生頻度は約1,000人に1人である。

- 新生児聴覚スクリーニング検査は生後すぐの新生児を対象に、自動調整脳幹反応検査装置(AABR)などの装置を使用して行う聴覚簡易検査で、おおむね生後3日以内に実施する「初回検査」と、初回検査においてリファー(要再検)であった児を対象として、おおむね生後1週間以内に実施する「確認検査」がある(遅くとも1か月まで)。

- 必要があれば、3か月までに精密検査を実施し、6か月までに療育を開始する。

▶106回午後31

先天性難聴および新生児聴覚スクリーニングで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 検査は自然睡眠中に行うのが望ましい。

- 初回検査は3か月児健康診査時に実施する。

- 先天性難聴児の出生頻度は約10,000人に1人である。

- 支援が必要な児に対する療育は1歳になったら開始する。

- 妊娠初期の母体の風疹感染は児の先天性難聴のリスク因子となる。

▶101回午前33

新生児の聴覚障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 聴覚スクリーニングは出生後24時間以内に行う。

- 聴覚スクリーニングは全国で公費の助成を受けられる。

- 先天性聴覚障害の発生頻度は出生1,000人に5人である。

- 耳音響放射〈OAE〉は自動聴性脳幹反応〈AABR〉より偽陽性率が高い。

- 先天性聴覚障害の児の療育は生後6か月までに開始することが望ましい。

乳幼児突然死症候群

第3編2章 1.8〕(2)乳幼児突然死症候群〈SIDS〉対策 p102~103

概要・対策

- 乳幼児突然死症候群〈SIDS〉は1歳未満の児に突然の死をもたらす原因不明の症候群である。

- その発症率を低くするため、①1歳になるまでは仰向け寝で寝かせること、②できるだけ母乳で育てること、③妊婦や周囲の喫煙をやめることが啓発されている。

▶101回午後35

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉の危険因子はどれか。2つ選べ。

- 母乳栄養

- 部屋の加湿

- うつ伏せ寝

- 養育者の喫煙

- 硬めの寝具の使用

▶106回午前39

Aさん(32歳、初産婦)は産褥5日、児は母乳のみで順調に体重が増加している。退院指導を行ったとき、Aさんは「実は、妹の子どもが1か月で乳幼児突然死症候群だったんです。予防のことも含めて教えてください」と話した。

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉に関する助産師の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「予防のため睡眠時は固めのマットレスを使用しましょう」

- 「日本での発症頻度は約15,000人に1人です」

- 「うつぶせ寝が発症のリスク因子です」

- 「この病気は遺伝性疾患です」

- 「夜間は人工乳にしましょう」

母体保護法

第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

主な規定

- 不妊手術

- 人工妊娠中絶

- 受胎調節の実地指導

▶96回午後17改題

母体保護法の目的で正しいのはどれか。

- 母子の生活を支援する。

- 母子保健事業を推進する。

- 母性の生命健康を保護する。

- 母子家庭等および寡婦の福祉を保護する。

不妊手術

- 不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに生殖を不能にする手術で、「精管切除結紮法」「精管離断変位法」「卵管圧挫結紮法」「卵管角楔状切除法」「卵管切断法」「卵管切除法」「卵管焼灼法」「卵管変位法」「卵管閉塞法」が術式として定められている。

- 医師は、妊娠または分娩が母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの、または、現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるものに該当する場合、本人の同意および配偶者(いる場合)の同意を得て、不妊手術を行うことができる。

- 医師は不妊手術を実施後、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。

▶107回午前21

母体保護法に基づく不妊手術で正しいのはどれか。

- 卵管結紮術が含まれる。

- 男性の手術は対象外である。

- 子どもがいない場合は適用の対象外である。

- 保健所長に実施報告をしなければならない。

▶96回午前10

母体保護法に定められた不妊手術について正しいのはどれか。

- 卵巣摘出術が含まれる。

- 配偶者の同意は不要である。

- 母体保護法指定医以外は実施できない。

- 都道府県知事に実施報告をしなければならない。

人工妊娠中絶

- 妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者

- 暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者

▶104回午前3

母体保護法第14条に明記されている人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。

- 胎児が染色体異常であると診断された。

- 妊婦が妊娠中に梅毒に感染した。

- 暴行によって妊娠した。

- 妊婦が14歳である。

▶97回午後17

母体保護法第14条に基づき人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。

- 妊婦が未成年である。

- 妊婦が強く希望している。

- 妊婦が妊娠中に風疹に罹患した。

- 胎児が染色体異常であると診断された。

- 重症妊娠悪阻により妊婦の全身状態が著しく悪化している。

受胎調節の実地指導

- 女子に対して避妊用の指定器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかに都道府県知事の指定を受けた受胎調節実地指導員(都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師、看護師)が行える。

- ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。

▶105回午前3

家族計画について正しいのはどれか。

- 子宮内避妊具は助産師が挿入できる。

- 受胎調節のひとつに人工妊娠中絶がある。

- 避妊薬の品質は母体保護法に規定されている。

- 受胎調節実地指導員は母体保護法に規定されている。

出生前検査

第3編2章 1.6〕出生前検査 p101

概要

●確定的検査

羊水検査、絨毛検査など、検査の結果に基づいて診断が確定できる。

●非確定的検査

母体血清マーカー検査、コンバインド検査、非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉、胎児超音波検査など、検査の結果に基づいて診断が確定できない。

▶106回午前6

出生前診断について適切なのはどれか。

- 出生前診断の結果を理由とした人工妊娠中絶については母体保護法に規定されている。

- 胎児に侵襲のある検査は対象にならない。

- 健康な児を出産するために行われる。

- 胎児の異常や疾患を調べる。

▶104回午後24

出生前に行われる遺伝学的検査について正しいのはどれか。

- 検査後に遺伝カウンセリングを開始する。

- マススクリーニングとして実施される。

- 確定的検査と非確定的検査がある。

- 妊娠22週以降には実施しない。

非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉

▶107回午後5

非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉で適切なのはどれか。

- 母体血清マーカー検査と比べ感度が低い。

- 胎児疾患の確定診断を目的に行う。

- 13トリソミーは対象疾患である。

- 羊水を採取する。

▶98回午前27

母体血を用いた非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉について正しいのはどれか。

- 妊娠9週未満で行う。

- 確定的な検査ではない。

- 母体血中のホルモン値に基づいて判定される。

- 陽性であれば直ちに人工妊娠中絶の対象となる。

- Turner〈ターナー〉症候群の診断を目的としている。

▶102回午前18

非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉で正しいのはどれか。

- 母体の年齢が高いと陽性的中率は下がる。

- 遺伝カウンセリングと併せて行う。

- 公的医療保険の適用である。

- 妊娠8週未満で行う。

- 確定的な検査である。

母体血清マーカー検査

▶101回午後15

母体血清マーカー検査について正しいのはどれか。

- 妊娠9週から行われる。

- 胎児の性別の判定ができる。

- 13トリソミーの確定診断ができる。

- 胎児神経管閉鎖障害の確率が推定できる。

- 単胎より双胎の方が正確性の高い結果が得られる。

周産期医療

第4編1章 3.4〕周産期医療 p174

周産期医療提供体制

- 産科、小児科(母体・胎児集中治療室(MFICU)と新生児特定集中治療室(NICU)を有する)、麻酔科など関係診療科目を有し、常時の母体と新生児搬送受入体制(県域を越えた搬送受入含む)を整備し、リスクの高い妊娠に対する医療および高度な新生児医療を実施する医療施設。

- 周産期医療情報センターを設置し、周産期救急情報システム等を整備して周産期医療に関する情報の収集・提供や相談に応じる。

- 原則3次医療圏に1カ所整備され、令和5年4月1日現在112施設となっている。

【地域周産期母子医療センター】

- 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設。

- 地域の実情に応じて整備され、令和5年4月1日現在295施設となっている。

▶97回午後34

周産期医療情報センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二次医療圏に1か所設置される。

- 周産期救急情報システムを設置する。

- 地域周産期母子医療センターに設置される。

- 地域の周産期医療に関する情報を収集する。

- 全国の周産期医療施設の病床の空床状況を把握する。

▶104回午後18改題

周産期医療体制整備における地域周産期母子医療センターについて正しいのはどれか。

- 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設である。

- 令和5年(2023年)には全国で500施設が設置されている。

- 総合周産期母子医療センターと同数が整備される。

- 三次医療圏の範囲を基準に設置が検討される。

▶107回午後25

周産期医療における地域連携で正しいのはどれか。

- セミオープンシステムは病院と診療所の産後の連携システムである。

- 地域災害拠点病院であることが周産期母子医療センターの要件になる。

- 総合周産期母子医療センターは地域で分娩を扱う全ての医療施設と連携している。

- 母体救命が必要な妊産婦は地域周産期母子医療センターで受け入れが義務付けられている。

▶106回午後35

周産期医療体制で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 周産期医療体制整備計画は都道府県が策定する。

- 母体の救急搬送は妊産婦が居住している都道府県内に限られる。

- 地域周産期母子医療センターの認定には産科と小児科が必要である。

- 総合周産期母子医療センターは常時母子の搬送を受け入れる機能がある。

- 総合周産期母子医療センターのNICUの看護師配置は常時6床に1名である。

産科医療補償制度

第4編1章 3.10〕(3)産科医療補償制度 p179

概要

- 申請期限は満5歳の誕生日まで(生後6か月未満で死亡した場合は対象外)。

- 在胎週数28週以上で出生したこと。

- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること。

- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること。

▶101回午前18

産科医療補償制度について正しいのはどれか。

- 分娩機関ごとに制度加入の手続きを行う。

- 分娩に関連した母親の後遺症は補償対象になる。

- 在胎週数35週未満の早産児は補償対象にならない。

- 子どもが生後3か月で死亡した場合は補償対象になる。

▶98回午後22

産科医療補償制度について正しいのはどれか。

- 補償を申請できるのは児の主治医である。

- 補償を申請できるのは5歳の誕生日までである。

- 補償を申請できるのは生後3か月の時点からである。

- 障害の原因が染色体異常であると判断された児も補償対象となる。