第107回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和6年2月8日実施の第107回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第107回助産師国家試験目次

第107回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

明治32年(1899年)に制定された産婆規則で規定されたのはどれか。

- 産婆組合の設置

- 6か月以上の産婆の学術修業

- 満40歳以上の女子の資格要件

- 母子の異常を認めたときの医師への診療要請

▶午前2

正常な卵巣機能をもつのはどれか。

- アンドロゲン不応症

- Turner〈ターナー〉症候群

- Rokitansky〈ロキタンスキー〉症候群

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群

▶午前3

低用量経口避妊薬について正しいのはどれか。

- 大腸癌のリスクを増加させる。

- 休薬期間を除いて1日1回毎日内服する。

- コンドームによる避妊法に比べ避妊効果が低い。

- 静脈血栓塞栓症の発生頻度は、妊娠期より低用量経口避妊薬の内服中の方が高い。

▶午前4

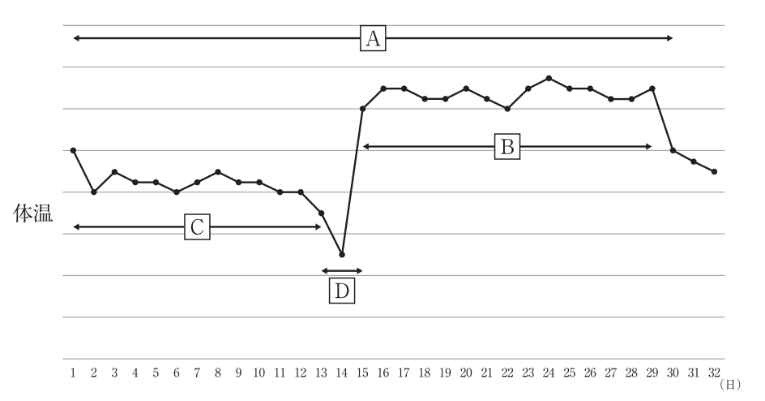

基礎体温表を以下に示す。

黄体機能を推定できるのはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午前5

妊娠初期にhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉が産生を維持するホルモンはどれか。

- hPL〈ヒト胎盤性ラクトゲン〉

- コルチゾール

- プロラクチン

- プロゲステロン

▶午前6

新生児の呼吸障害の症状とその原因の組合せで正しいのはどれか。

- 呻吟呼吸――中枢の未熟性

- 多呼吸――高い気道抵抗

- 陥没呼吸――胸郭の脆弱性

- 無呼吸発作――小さなガス交換面積

▶午前7

乳児期の泌尿器系の発達で正しいのはどれか。

- 排尿は反射的に行われる。

- 新生児の尿濃縮力は成人と同程度である。

- 乳児期前半での尿回数は1日5回程度である。

- 体表面積当たりの腎血流量は生後3か月で成人レベルに達する。

▶午前8

Aさん(78歳、女性)は骨盤臓器脱と診断され、ペッサリーの挿入によって症状が改善していた。最近、赤色帯下が下着に付着するため婦人科を受診した。ペッサリーと接する腟壁に浅いびらんがあり、少量の出血を認める。超音波検査では子宮、付属器は正常で、子宮頸部の細胞診では異常はない。

出血の改善に有効な腟錠の成分はどれか。

- イソコナゾール硝酸塩

- クロラムフェニコール

- エストリオール

- プロゲステロン

▶午前9

Aさん(26歳、1回経産婦)は、妊娠38週5日に陣痛発来で入院した。身長152cm。推定胎児体重は3,550g。Leopold〈レオポルド〉触診法に続き、Seitz〈ザイツ〉法を用いて診察を行った。児頭と恥骨が同じ高さに触れた。

このときの助産診断で適切なのはどれか。

- 児頭の最大通過面は骨盤入口部を超えている。

- 児頭骨盤不均衡〈CPD〉である。

- Seitz〈ザイツ〉法(±)である。

- 児頭の回旋は正常である。

▶午前10

前置胎盤について正しいのはどれか。

- 経腟超音波検査で診断を行う。

- 約半数は癒着胎盤を合併する。

- 妊娠後期にスクリーニング検査を行う。

- 診断後は子宮収縮の有無に関わらず子宮収縮抑制薬を投与する。

▶午前11

正常経過である妊婦のリスクとその影響の組合せで正しいのはどれか。

- 歯周病――低出生体重児

- 30分の水泳――切迫早産

- 過度の日焼け――児のビタミンD欠乏症

- カフェインの摂取――巨大児

▶午前12

Aさん(43歳、初産婦、未婚)は産科外来を初めて受診し、妊娠16週0日と診断された。妊婦健康診査の結果に異常はない。「会社を経営していて忙しいです。自宅では75歳の母親の介護もしています。これからどうしたらよいのでしょうか」と話している。

このときの助産師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 受診が遅れた理由を確認する。

- 妊婦健康診査の頻度を説明する。

- 在胎16週の胎児の発育を説明する。

- 妊娠をどのように受け止めているか確認する。

▶午前13

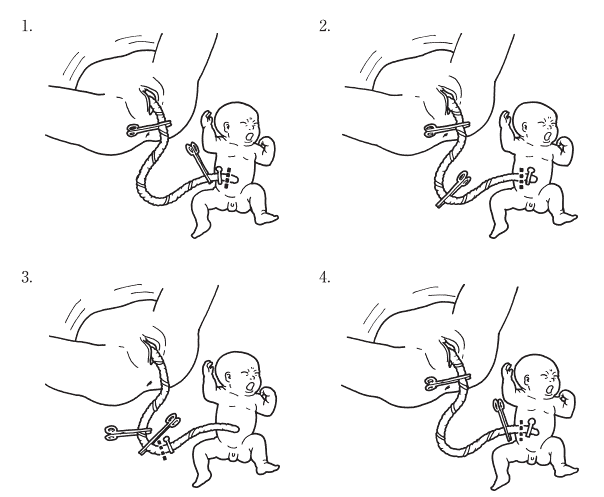

分娩介助における臍帯の処置を図に示す。

順調な分娩経過で出生し、速やかに第一啼泣を開始した正期産児の臍帯の切断で適切なのはどれか。

ただし、切断箇所を点線で示す。

▶午前14

Aさん(28歳、初産婦)は、Bちゃん(生後4か月、女児)と一緒に子育て世代包括支援センターの助産師に相談に来た。Aさんは「まだBの歯磨きはしていません。赤ちゃんの歯とケアについて知りたいです」と話した。

このときの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「生後6か月で乳歯は生えそろいます」

- 「乳歯は虫歯になることはありません」

- 「今日から歯ブラシを使って歯磨きを始めましょう」

- 「生え始めはガーゼで拭き取ることから始めましょう」

▶午前15

Aさん(38歳、初産婦)は40週0日、3,000gの児を正常分娩で出産した。母乳育児を希望しており、母乳栄養のみで退院した。産褥14日、母乳外来を訪れ「おっぱいが足りていない気がして、ミルクを足した方がいいのか迷っています」と心配そうに話す。本日の児の体重は3,100g、直近24時間の授乳回数は10回で、排便は6、7回ある。

助産師の対応で適切なのはどれか。

- 「ミルクを足しましょう」

- 「小児科を受診しましょう」

- 「どうして母乳が足りていないと感じるか教えてください」

- 「毎回授乳の前後に赤ちゃんの体重を測って母乳量を計算しましょう」

▶午前16

Aさん(32歳、2回経産婦)は妊娠30週0日。妊婦健康診査を受診したところ、胎児心拍が確認できず、子宮内胎児死亡と診断された。Aさんは突然のことで驚き、戸惑っており、落ち着かない様子であった。

助産師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 分娩の方法について説明する。

- セルフヘルプグループを紹介する。

- 亡くなった子に何をしたいか尋ねる。

- プライバシーが保てる個室へ案内する。

▶午前17

日齢2の正期産児。

医師に報告すべき症状はどれか。

- 周期性呼吸を認める。

- 心雑音が聴取される。

- 新生児中毒性紅斑が出現する。

- 排気とともに哺乳したものを嘔吐する。

▶午前18

乳幼児の事故で正しいのはどれか。

- 乳児の溺水事故が多いのは近隣水域である。

- 頭部外傷では陥没骨折が起こりやすい。

- 四肢の骨折は遠位端で起こりやすい。

- 熱中症の発生場所は自宅内が多い。

▶午前19

令和3年(2021年)に施行された母子保健法の改正内容はどれか。

- 妊娠、出産、育児に関する保健指導の対象者に妊産婦の配偶者を加えた。

- 母子健康包括支援センターの設置が市町村の努力義務になった。

- 産後ケア事業の実施が市町村の努力義務になった。

- 妊産婦訪問指導の実施主体が市町村に委譲された。

▶午前20

Aさん(初産婦、未婚)は、1人暮らしをしている。出産後3か月は実家に滞在する予定である。

出生の届出書の提出で正しいのはどれか。

- 提出は出生後21日以内と規定されている。

- 届出者はAさんでなければならない。

- 居住地区の保健所に提出する。

- 嫡出子の有無を記入する。

▶午前21

母体保護法に基づく不妊手術で正しいのはどれか。

- 卵管結紮術が含まれる。

- 男性の手術は対象外である。

- 子どもがいない場合は適用の対象外である。

- 保健所長に実施報告をしなければならない。

▶午前22

助産所が、助産業務ガイドライン2019に基づき、連携する産婦人科医師と相談して協働管理すべき条件で正しいのはどれか。

- 妊娠高血圧症候群の既往があるが今回の発症はない者

- 前回は妊娠32週の早産だったが今回の妊娠経過は順調な者

- 糖尿病を合併しているが胎児の推定体重は正常範囲である者

- 助産所で第1子を出産した後に子宮頸部円錐切除術を受けた者

▶午前23

妊娠に伴う肺の機能的残気量を低下させる要因はどれか。

- 横隔膜の挙上

- 呼吸数の増加

- 肺活量の低下

- 心臓の上方転位

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の上昇

▶午前24

胎児型ヘモグロビン〈HbF〉の特徴で正しいのはどれか。

- 出生後に組織への酸素供給量が増加する。

- 低体温では酸素との結合能力が低くなる。

- 早産児の臍帯血中ヘモグロビンの約30%を占める。

- 成人型ヘモグロビン〈HbA〉より酸素との結合能力が高い。

- 胎児型ヘモグロビン〈HbF〉を有する赤血球の寿命は約60日である。

▶午前25

日齢2の新生児。1時間前に母乳を飲んだ。閉眼しており眼球運動が観察できる。

このときの児の意識レベルはBrazelton〈ブラゼルトン〉の新生児行動分類のどれか。

- state1

- state2

- state3

- state4

- state5

▶午前26

妊娠初期の使用で催奇形性が明らかである薬剤はどれか。

- インドメタシン

- 低用量経口避妊薬

- ヒドララジン塩酸塩

- メトホルミン塩酸塩

- ワルファリンカリウム

▶午前27

日齢27の新生児。1か月児健康診査受診時、母親から児の右眼に眼脂がみられるという訴えがあった。医師は先天性鼻涙管閉塞症と診断し、点眼薬を処方して1週後の再診を指示して健康診査は終了した。帰り際、母親から健康診査に立ち会った助産師に児の予後に関する不安の訴えがあった。

母親への説明で適切なのはどれか。

- 「治療しないと失明する危険があります」

- 「症状が続けば眼科受診が必要になります」

- 「ほとんどの新生児に認められる症状です」

- 「点眼で症状改善後は再発の心配はありません」

- 「いずれ手術が必要になる可能性が高い疾患です」

▶午前28

在胎28週0日、体重1,200gで緊急帝王切開で出生した男児。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後3点で、気管挿管後にNICUに入院し、呼吸窮迫症候群〈RDS〉と診断された。肺サーファクタント補充療法後、人工呼吸管理を開始し、いったん呼吸状態は安定した。児は2時間後に突然徐脈になり、皮膚色が蒼白になった。

急変の原因で最も考えられるのはどれか。

- 無気肺

- 緊張性気胸

- 慢性肺疾患

- 未熟児貧血

- 脳室周囲白質軟化症

▶午前29

就労している妊婦が「産前休業を申請した後、上司から『こんな忙しいときに産前休業を取るなんて、周りはとても迷惑する』と何度も言われています。これはハラスメントではないでしょうか」と相談した。

このような上司からの言動の防止措置を定めた法律はどれか。

- 地域保健法

- 母子保健法

- 労働基準法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

▶午前30

診療報酬の乳腺炎重症化予防ケア・指導料で正しいのはどれか。

- 入院している褥婦も算定できる。

- 医師が必要と認めた場合に算定できる。

- 看護師がケアを実施した場合も算定できる。

- 母乳育児を行っていない褥婦も算定できる。

- 算定対象となる褥婦であれば何回でも算定できる。

▶午前31

家族を中心としたケア〈Family-Centered Care:FCC〉の基本概念はどれか。

2つ選べ。

- 安心

- 教育

- 協働

- 参加

- ホリスティック

▶午前32

骨盤内感染症のリスク因子となるのはどれか。2つ選べ。

- 分娩

- 膀胱炎

- 経腟超音波検査

- 子宮腟部細胞診

- 子宮内避妊具〈IUD〉

▶午前33

妊娠による母体の生理的変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 腹式呼吸になる。

- 腎血流量が減少する。

- 心拍出量が増加する。

- 消化管運動が亢進する。

- インスリン分泌が亢進する。

▶午前34

更年期障害に対するホルモン補充療法を行う際に、慎重投与ないしは条件付きでの投与が可能なのはどれか。2つ選べ。

- 原因不明の不正性器出血のある者

- 子宮内膜症の既往のある者

- 心筋梗塞の既往のある者

- 脳卒中の既往のある者

- 片頭痛のある者

▶午前35

胎児発育不全〈FGR〉の母体側のリスク因子はどれか。2つ選べ。

- 性器クラミジア感染症

- 甲状腺機能亢進症

- 帝王切開の既往

- 妊娠前のやせ

- 経産婦

▶午前36

産科危機的出血への対応指針に示されている産科危機的出血の定義に当てはまるのはどれか。2つ選べ。

- 出血の持続

- Hb値6.8g/dL

- 産科DICスコア7点

- ショックインデックス1.5

- 経腟分娩後24時間以内の出血量500mL

▶午前37

乳幼児のRSウイルス感染症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 感染した場合には抗ウイルス薬を内服する。

- 鼻汁や咳などの呼吸器症状がみられる。

- 生の魚介類を食べることで感染する。

- ほとんどの乳幼児が感染する。

- 定期予防接種がある。

▶午前38

出生後24時間以内の早産児に出現しやすい生理学的特徴はどれか。2つ選べ。

- 貧血

- 高血圧

- 低血糖

- 高カルシウム血症

- 中枢性の無呼吸発作

▶午前39

Aちゃん(女児)は在胎32週0日に経腟分娩で出生した。弱々しく泣き、筋緊張は低下していた。出生後1分の心拍数120/分。マスクバック換気を経て有効な換気ができ、NICUに入院した。生後4時間、助産師はNICUに初めて面会に来た母親に対応した。

ディベロップメンタルケアの視点からの説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「オムツ交換は看護師が行います」

- 「タオルを用いてAちゃんの周囲を囲い込みます」

- 「Aちゃんに触れる際は医療用手袋を装着してください」

- 「面会時はAちゃんがよく見えるように照明を明るくします」

- 「Aちゃんが目を開けているときはやさしく語りかけてあげましょう」

▶午前40

平日の午後2時、震度6強の地震があった。

地域周産期母子医療センターの産科病棟は建屋が免震構造であったため、内部の被害はほぼなかったがエレベーターが緊急停止した。ニュースでは公共交通機関が運転を中止し、道路の渋滞が起き始めたと報道している。

看護管理者の初期対応はどれか。2つ選べ。

- 災害時小児周産期リエゾンを任命する。

- 出勤できない夜勤スタッフの勤務調整を行う。

- 母親と同室している新生児をスタッフステーションに集める。

- 非常用電源での分娩監視装置の動作確認をスタッフへ指示する。

- 被災した地域の連携病院で分娩予定だった産婦の受け入れを決定する。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(48歳、未産婦)は身長160cm、体重45kg、BMI17.6。初経12歳。元来、月経周期は45~60日で不規則である。35歳のときに婦人科医院を受診し多囊胞性卵巣症候群、子宮筋腫と診断されたが、その後は自己判断で通院していない。2年前に甲状腺機能亢進症と診断され、内科医院に通院し内服治療中である。半年前から不正性器出血があり、かかりつけの内科医に相談したところ、子宮体癌の疑いがあると言われた。

▶午前41

Aさんの子宮体癌のリスク因子はどれか。2つ選べ。

- 未産婦

- 子宮筋腫

- BMI17.6

- 甲状腺機能亢進症

- 多囊胞性卵巣症候群

▶午前42

Aさんは子宮体癌の精密検査のために、婦人科医院で経腟超音波断層法と子宮内膜細胞診を受けることになった。

Aさんへの検査の説明で正しいのはどれか。

- 「検査前は排尿を控えましょう」

- 「子宮の中に内視鏡を入れる検査です」

- 「検査を受けた日はシャワー浴にしましょう」

- 「腟分泌物を採取して顕微鏡で観察する検査です」

▶午前43

Aさんは子宮体癌と診断され、子宮全摘術と両側付属器切除術を受けた。定期的な経過観察のみで、術後3か月が経過している。

現時点でAさんに認められる症状で最も考えられるのはどれか。

- 尿失禁

- ほてり

- 腟の搔痒感

- 記銘力の低下

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

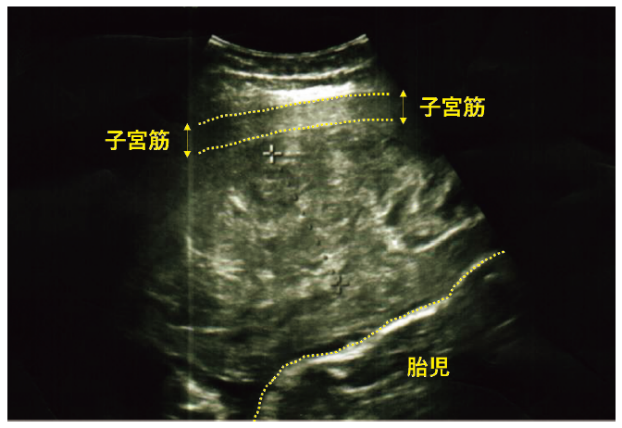

Aさん(39歳、1回経産婦)、妊娠経過は順調で無痛分娩をする予定だった。妊娠37週1日、3時間前から続く腹痛と性器出血を主訴に、午前9時に産婦人科を受診した。意識は清明だが、痛みのため苦悶様の表情で、子宮は硬い。バイタルサインは、体温37.3℃、脈拍69/分、整、血圧114/72mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)。内診所見は、未破水、子宮口3cm開大、展退度50%、Station-1、児頭が触れた。胎児心拍が消失しており胎児死亡と診断された。

このときの腹部超音波断層法写真を別に示す。

▶午前44

このときの対応で正しいのはどれか。

- 飲水を促す。

- 抗菌薬の準備をする。

- 分娩誘発の準備をする。

- 硬膜外麻酔の準備をする。

▶午前45

Aさんの分娩は進行し、午後1時に子宮口が全開大した。来院後から500mLの性器出血を認めている。意識は清明で、バイタルサインは、体温37.4℃、脈拍88/分、整、血圧103/74mmHg。血液検査所見は、赤血球324万/μL、Hb8.6g/dL、白血球9,700/μL、血小板6.0万/μL、フィブリノゲン92mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、AST18IU/L〈U/L〉、ALT16IU/L〈U/L〉。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- HELLP症候群である。

- 出血性ショックである。

- 弛緩出血を起こしている。

- 凝固能が低下した状態である。

▶午前46

Aさんは午後2時に死児を出産した。胎盤が娩出された直後から、子宮から多量の出血を認め、直ちに医師によって子宮双手圧迫が行われた。

止血の目的で、次に行う処置はどれか。

- 子宮摘出

- 子宮の冷罨法

- 子宮動脈塞栓術

- 子宮腔内バルーンタンポナーデ

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週0日。2時に破水感があり、3時にパートナーとともに来院し、入院した。入院時の検査でBTB試験紙は青色を示した。8時、陣痛間欠8分、陣痛発作20秒で陣痛が開始した。11時、陣痛間欠8~9分、陣痛発作20秒、羊水の流出はない。四肢末梢の冷感がある。「お腹の痛みは少しで、腰の方が痛みますが、我慢できます。少し胃のむかつきがあり、朝食は果物だけ食べました」と話す。

▶午前47

このときの助産師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「深呼吸をしましょう」

- 「足浴をしてみましょう」

- 「入浴をしてみましょう」

- 「昼食は残さず食べましょう」

- 「パートナーに肛門を圧迫してもらいましょう」

▶午前48

Aさんは、23時に子宮口が全開大し、翌日の0時30分に3,800gの男児を出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点。0時33分、恥骨結合上の腹壁を圧すると臍帯が腟内に引き込まれ、臍帯を把持して子宮底を軽く叩くと振動が臍帯に伝わる。子宮収縮良好であり、会陰裂傷はⅠ度で産道損傷はない。

助産師の対応で適切なのはどれか。

- 子宮底をマッサージしながら臍帯を強く引っ張る。

- 子宮収縮薬の投与を医師に依頼する。

- 胎盤の娩出を行う。

- 経過を観察する。

▶午前49

胎盤娩出から1時間が経過した。Aさんのバイタルサインは、体温37.2℃、脈拍70/分、血圧110/70mmHg。子宮底の高さは臍下1横指で硬度はやや軟らかく、子宮底のマッサージを行い硬度良好となる。後陣痛はない。1時間値の出血量は60mLであった。会陰部に違和感と軽度の痛みがある。早期母子接触を行っている。児のバイタルサインは、体温37.4℃、呼吸数42/分、心拍数150/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

助産師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 医師に出血量を報告する。

- 早期母子接触を中止する。

- 膀胱充満の有無を確認する。

- 次回の子宮収縮の観察は1時間後に行う。

- 15分間隔でAさんのバイタルサインの測定を行う。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦、専業主婦)は夫(35歳、会社員)と2人暮らしである。Aさんは双胎妊娠で、妊娠高血圧症候群を合併していたため、妊娠34週から管理入院していた。面会に来た夫から助産師に対して「出産育児一時金について教えてほしい」と相談があった。

▶午前50

夫への説明で正しいのはどれか。

- 「双子の場合も1人分が支給されます」

- 「分娩にかかった費用によって金額が変わります」

- 「妊娠中に給付金の一部を受け取ることができます」

- 「医療保険者から病院に直接支払われる制度があります」

▶午前51

妊娠36週0日。腹痛と性器出血があり、常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術となった。第1子は女児で出生体重2,300g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後5点、5分後8点であった。第2子は男児で出生体重2,050g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後0点、5分後2点。第2子は出生後3時間で死亡した。

第2子に必要な対応はどれか。2つ選べ。

- 死産証書の交付

- 異常死産児の届出

- 死胎検案書の交付

- 死亡診断書の交付

- 出生証明書の交付

▶午前52

Aさんの分娩を担当した助産師は助産録を記載した。

助産録について正しいのはどれか。

- 第1子、第2子それぞれに作成する。

- 新生児の所見の記載義務は医師が負う。

- 帝王切開分娩の記載は医師の診療録を代用する。

- 緊急手術に関するインフォームド・コンセントの内容は記載事項に含まれる。

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

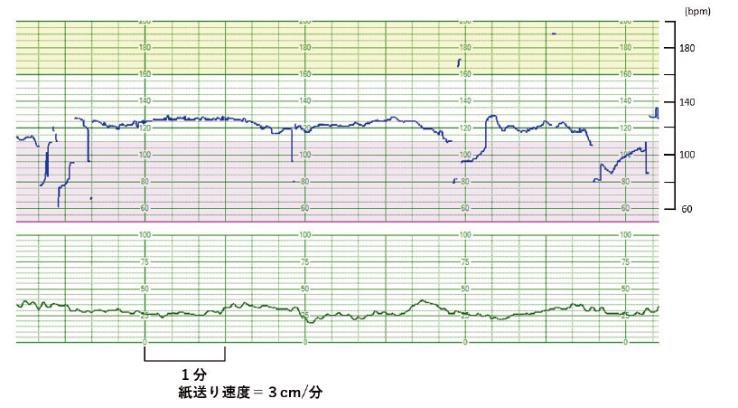

Aさん(31歳、経産婦)は身長156cm、体重59kg。妊娠中、母児ともに経過は順調であった。妊娠37週3日、20時に腹部緊満感の増強で来院し、内診所見は子宮口4cm開大、展退度30%、Station-3、陣痛間欠10分であり、そのまま入院した。入院時の胎児心拍数陣痛図では、胎児心拍数基線は145bpm、基線細変動は正常で一過性頻脈がみられた。

妊娠37週4日、6時の胎児心拍数陣痛図を別に示す。

▶午前53

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 努責を促す。

- 内診を行う。

- 経過観察をする。

- 乳頭刺激を行う。

- 超音波検査の準備をする。

▶午前54

その後、Aさんは4,100gの児を出産した。会陰裂傷はⅣ度であり会陰裂傷縫合術が行われた。

分娩後のAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 緩下薬を投与する。

- 抗菌薬を投与する。

- 食事は普通食にする。

- 血圧を2時間ごとに測定する。

- トイレ歩行以外は動かないようにする。

次の文を読み55の問いに答えよ。

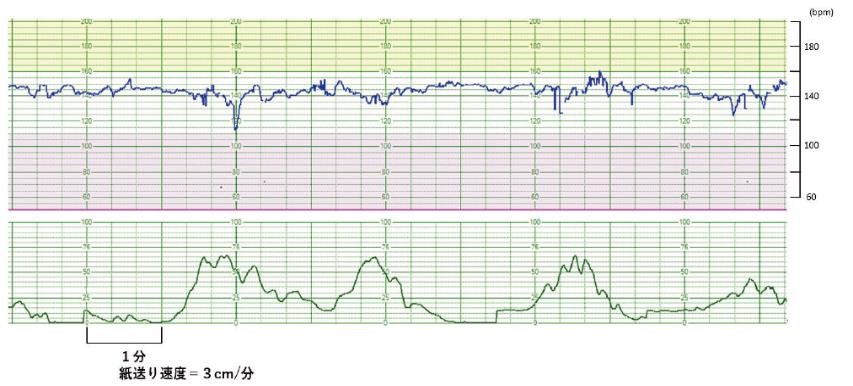

Aさん(30歳、経産婦)は身長162cm、体重60kg、特記すべき合併症はなく、妊娠経過に異常は認めず、胎児の発育は順調であった。妊娠38週6日、11時30分に破水感で受診し高位破水の診断で入院した。妊娠39週0日、前期破水の適応のため分娩誘発の方針となり、オキシトシン点滴静脈内注射を開始し、9時30分に陣痛発来した。11時45分に完全破水し、羊水混濁は認めなかった。15時35分に子宮口全開大しStation±0となった。その後、16時にStation+1、16時30分にStation+2、17時30分にStation+3と経過した。経過中、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusであった。その後、19時30分にStation+3であった。

このときの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

▶午前55

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 経過観察をする。

- 吸引分娩の準備をする。

- ジノプロスト点滴静脈内注射の準備をする。

- オキシトシン点滴静脈内注射中止の準備をする。

- メチルエルゴメトリン静脈内注射の準備をする。

第107回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1改題

乳幼児の予防接種で正しいのはどれか。

- 接種の開始は生後2か月が推奨される。

- 定期接種、任意接種ともに就学前に完了する。

- 同時接種とは複数のワクチンを混合して接種することである。

- 注射生ワクチン接種から6日以上あけて次の注射生ワクチン接種が可能となる。

▶午後2

20歳代女性を対象とした妊娠前の栄養と食生活に関する情報提供で適切なのはどれか。

- 炭水化物の摂取を制限する。

- 野菜は200g/日の摂取を目標とする。

- カルシウム摂取量は約660mg/日を推奨量とする。

- 蛋白質は総エネルギー摂取量の30%以上を目標とする。

▶午後3

日本人女性の乳癌のリスク要因はどれか。

- やせ

- 遅い初経

- 授乳経験

- アルコール摂取

▶午後4

淋菌感染症について正しいのはどれか。

- 多剤耐性淋菌の発生は減少傾向である。

- 性器感染者の0.1%に咽頭感染を認める。

- 女性感染者の子宮頸管炎の帯下は水様透明である。

- 男性感染者の尿道炎では灼熱感のある排尿痛が出現する。

▶午後5

非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉で適切なのはどれか。

- 母体血清マーカー検査と比べ感度が低い。

- 胎児疾患の確定診断を目的に行う。

- 13トリソミーは対象疾患である。

- 羊水を採取する。

▶午後6

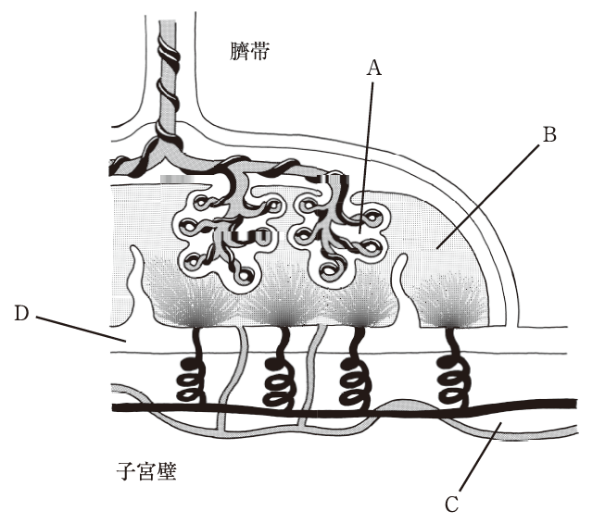

胎盤の断面を図に示す。

絨毛間腔を示す場所はどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午後7

乳児が身体の傍にあるおもちゃを認識し、手を伸ばしてつかむことができるようになる時期はどれか。

- 生後1か月ころ

- 生後2か月ころ

- 生後3か月ころ

- 生後6か月ころ

▶午後8

生後6か月の女児。これまで健康で、身体発育、精神運動発達に問題は指摘されていない。

児の食事の内容で適切なのはどれか。

- 軟飯

- はちみつ

- つぶした豆腐

- フォローアップミルク

▶午後9

Aさん(47歳、女性)は市町村の子宮がん検診の結果から精密検査を勧められ、産婦人科外来を受診した。持参した子宮頸部細胞診の結果はLSIL(軽度扁平上皮内病変)であった。

Aさんに必要な検査はどれか。

- 膀胱鏡

- 骨盤MRI検査

- コルポスコピー

- 子宮内膜細胞診

▶午後10

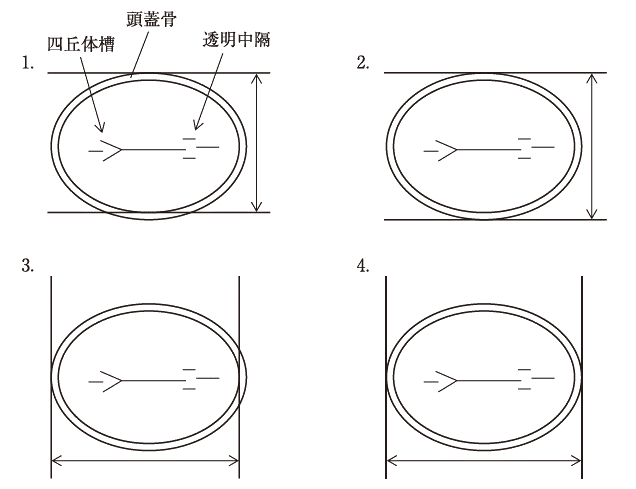

妊娠中期以降の超音波検査による児頭大横径〈BPD〉の計測断面を図に示す。

測定位置で正しいのはどれか。

▶午後11

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週6日に経腟分娩に至り、胎盤が娩出された直後から強い下腹部痛と多量の出血を認めた。腹部で子宮底を触れず、腟内に超手拳大の腫瘤を触れる。

このときの診断で正しいのはどれか。

- 頸管裂傷

- 弛緩出血

- 子宮内反

- 癒着胎盤

▶午後12

Aさん(28週、初妊婦)の推定胎児体重は930g(-1.5SD)であり、超音波検査とノンストレステスト〈NST〉が実施された。胎児異常はない。Biophysical Profile Score〈BPS〉は10点であった。

Aさんへの対応で必要なのはどれか。

- 経過観察

- 酸素投与

- 葉酸投与

- 羊水検査

▶午後13

Aさん(36歳、2回経産婦)は産後1か月。身長160cm、体重53kgで、非妊時に戻っている。母乳のみで授乳している。現在のAさんの平均摂取カロリー量は2,000kcal/日である。

授乳期に推奨される1日当たりの摂取カロリー量にするために、Aさんが増量する必要があるカロリー量に近いのはどれか。

- 100kcal

- 200kcal

- 400kcal

- 600kcal

▶午後14

乳癌の診断を受けた完全母乳栄養で育児中の母親に対する授乳指導で正しいのはどれか。

- 内分泌療法中でも授乳が可能である。

- 授乳を継続することで乳癌の進展が抑えられる。

- 治療中は授乳を中止すれば体力の消耗が抑えられる。

- 放射線照射後でも健側の乳房からは授乳が可能である。

▶午後15

Aさん(35歳、1回経産婦)は、妊娠26週2日。75gOGTTで、空腹時血糖90mg/dL、1時間値190mg/dL、2時間値150mg/dLであった。Aさんに、医師から妊娠糖尿病について説明された。

Aさんへの指導で正しいのはどれか。

- 運動を控える。

- 食事内容を記録する。

- 経口糖尿病薬を内服する。

- 食事から摂取するエネルギーは非妊時から50kcal/日増やす。

▶午後16

正常新生児の出生後の対応で正しいのはどれか。

- 母親のケア後にその新生児のケアをする場合は手袋を交換する必要はない。

- 四肢末梢にチアノーゼを認めた場合は酸素投与を行う。

- 母親の名前を書いた標識を2つ装着する。

- 点眼の前後には眼瞼を清拭する。

▶午後17

Aさん(32歳、初産婦)は、双胎妊娠で、妊娠38週1日に帝王切開術で出産した。両児とも男児で、第1子2,590g、第2子2,670gで、出生後の経過は良好である。

産褥6日、Aさんの乳汁分泌量は増えてきており、両児に直接授乳している。「退院後は夫と2人で育児をする予定ですが、育児に自信がありません」と助産師に話した。

Aさんへの退院支援で正しいのはどれか。

- 児は1人ずつ順番に退院する。

- 人工乳に変更することを勧める。

- 児それぞれの授乳のリズムに合わせた授乳を勧める。

- 入院中に夫がAさんとともに両児の育児を経験できるようにする。

▶午後18

在胎38週5日に経腟分娩で出生した児。羊水混濁は認めなかった。Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後8点であった。新生児蘇生中にフリーフロー酸素投与が行われても酸素化が改善せず、中心性チアノーゼと聴診で心雑音を認め、先天性心疾患を疑われ生後1時間でNICUに入院した。なお、経過中に呻吟や陥没呼吸は認めなかった。

入院直後の処置で正しいのはどれか。

- 腹臥位にする。

- 気管内吸引を行う。

- 背部をこすって呼吸刺激を行う。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニターを右上肢と下肢に装着する。

▶午後19

生後6か月の乳児の就寝環境で適切なのはどれか。

- 大人と一緒に同じベッドで就寝する。

- 児の好きなぬいぐるみをベッド内に置く。

- マットレスと壁の間に隙間がないようにする。

- 乳汁の嘔吐があったときのためにタオルを児の口元に置く。

▶午後20

未熟児網膜症の発症のリスク因子となるのはどれか。

- 多血

- 低酸素症

- 低カルシウム血症

- ステロイド薬の投与

▶午後21

低所得のひとり親世帯の生活の安定と自立の促進を目的とした手当はどれか。

- 児童手当

- 出産手当金

- 児童扶養手当

- 特別児童扶養手当

▶午後22

セルフヘルプグループの活動はどれか。

- 祖父母を対象とした孫育て講演会

- 双子の両親が主催する多胎家族の交流会

- 助産師によるベビーマッサージの体験教室

- 出産経験者が体験を語る動画を使った出産準備教室

▶午後23

助産所の開設で正しいのはどれか。

- 管理者は助産師に限定されない。

- 無床の助産所の場合は開設届は不要である。

- 出張のみで助産に従事する場合でも嘱託医師を定めなければならない。

- 助産師が開設する場合は事前に都道府県知事に届け出なければならない。

▶午後24

産後ケア事業について正しいのはどれか。

- 児が単独で利用できる。

- 短期入所してケアが受けられる。

- ケアを提供する施設には医師と助産師の配置が必要である。

- 事業を利用できるのは出産後1年6か月までの女性と乳幼児である。

▶午後25

周産期医療における地域連携で正しいのはどれか。

- セミオープンシステムは病院と診療所の産後の連携システムである。

- 地域災害拠点病院であることが周産期母子医療センターの要件になる。

- 総合周産期母子医療センターは地域で分娩を扱う全ての医療施設と連携している。

- 母体救命が必要な妊産婦は地域周産期母子医療センターで受け入れが義務付けられている。

▶午後26

産褥期のホルモンの変動で正しいのはどれか。

- 授乳婦はゴナドトロピン放出ホルモン〈GnRH〉の分泌が亢進する。

- オキシトシンは授乳開始から30分後に血中濃度が上昇する。

- 授乳回数が多いほどプロラクチンの血中濃度が上昇する。

- 新生児との接触でプロゲステロンが上昇する。

- エストロゲンは乳汁産生を促進する。

▶午後27

褥婦に対するうっ滞性乳腺炎の説明で正しいのはどれか。

- 産後5日ころに起こりやすい。

- 乳房の張りが少ない方から授乳する。

- 乳房に仏痛があれば授乳の間隔をあける。

- うっ滞性乳腺炎になっても、授乳は可能である。

- 乳汁が溜まっているようであれば、自己マッサージをしない。

▶午後28

母子健康手帳の交付で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生後でも交付される。

- 妊娠の診断書が必要である。

- 妊娠12週以前は交付されない。

- 在留資格に関係なく交付される。

- 妊婦の代理人に対しては交付されない。

▶午後29

腟分泌物の鏡検によって診断できる病原体はどれか。2つ選べ。

- 淋菌

- カンジダ

- クラミジア

- トリコモナス

- 梅毒トレポネーマ

▶午後30

子宮について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮筋層は横紋筋である。

- 子宮動脈は上行枝と下行枝に分かれる。

- 子宮動脈は外腸骨動脈から分岐している。

- 子宮を支持する組織として広間膜がある。

- 初経の発来前後で子宮体部の大きさは同じである。

▶午後31

妊娠中期に発症した妊娠糖尿病で母体の血糖値の管理が不十分である場合、妊娠後期に生じやすいのはどれか。2つ選べ。

- 胎児構造異常

- 前置胎盤

- 羊水過多

- 過期産

- 巨大児

▶午後32

リトドリン塩酸塩の使用時に注意する母体の副作用はどれか。2つ選べ。

- 嗜眠

- 高血糖

- 肺水腫

- 呼吸抑制

- 腱反射低下

▶午後33

Aさん(34歳、初産婦)は妊娠35週3日に妊婦健康診査のため来院した。外来待合室で意識を消失し、心肺停止状態となった。

このときの対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 左側臥位にする。

- 帝王切開の準備をする。

- 胸骨圧迫を80回/分で行う。

- 胸骨下半分で胸骨圧迫を行う。

- 胸骨圧迫と人工呼吸を10:2の割合で行う。

▶午後34

初診時の感染症スクリーニング検査で風疹抗体HI抗体価が256倍の妊婦へのその後の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- アジスロマイシンの内服治療を行う。

- 同居家族へのワクチン接種を勧める。

- 羊水検査で胎児の感染を確認する。

- 風疹抗体HI抗体価を再検査する。

- 風疹IgM抗体価を検査する。

▶午後35

助産師が死産児を検案して異常があると認めた場合の届出で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 48時間以内に届け出なければならないと規定されている。

- 妊娠4か月の死産児は対象となる。

- 医療法に定められている。

- 届出は義務である。

- 保健所に届け出る。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初産婦)は身長160cm、体重62kg(非妊時52kg)である。妊娠経過は順調であり、無痛分娩を希望している。妊娠38週0日から、夜間に不規則な陣痛が始まり朝になると消失することを繰り返していた。妊娠38週5日、4時間前から陣痛間欠時間7分、陣痛持続時間40秒の有痛性の子宮収縮が認められ入院した。入院時の内診所見は、子宮口3cm開大、展退度70%、Station-1である。「最近は夜あまり眠れていないし、疲れて食欲もない」と話す。

▶午後36

このときの診断で適切なのはどれか。

- 遷延分娩である。

- 過強陣痛である。

- 分娩は開始していない。

- 分娩第1期の潜伏期である。

- 分娩第1期の活動期である。

▶午後37

入院から2時間経過した。Aさんの痛みが増強したため、硬膜外麻酔による鎮痛を開始した。内診所見は、子宮口4cm開大、展退度80%、Station-1である。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 食事摂取を促す。

- 定期的に導尿を行う。

- 仰臥位で過ごすよう説明する。

- 15分間隔で児心音を聴取する。

▶午後38

Aさんは麻酔開始から痛みをほとんど感じない状態で経過していたが、8時間後に痛みが増強したため助産師は内診した。内診所見は、子宮口全開大、Station+3、矢状縫合は横径に一致しており、小泉門は3時方向に触れる。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 児頭の回旋は正常である。

- 第1回旋の異常がある。

- 第2回旋の異常がある。

- 第3回旋の異常がある。

- 第4回旋の異常がある。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A助産所では、妊婦健康診査で通院している妊婦のパートナーを対象に「パパクラス」を開催することになった。内容を検討するため、事前に参加希望者に「パパクラス」への受講理由を確認した。受講理由には「妻から沐浴して欲しいと言われているが、具体的な方法が分からない」、「赤ちゃんを触ったことがないので、お風呂で動かれた時にどうしたらよいか分からない」があった。

そこで、「パパクラス」は、参加者に沐浴を体験してもらうことを目的とした。助産師が沐浴のデモンストレーションを行い、参加者に体験してもらうことを計画した。

▶午後39

参加者に沐浴体験前に実施してもらう育児技術で最も適切なのはどれか。

- 着替え

- 抱っこ

- 体温測定

- オムツ交換

▶午後40

参加者は「パパクラス」で沐浴を体験した。その後に、助産師がファシリテーターとなり参加者同士で話し合う時間を設けた。参加者のBさんから「このクラスに参加して、子どもが生まれたら沐浴できたらいいなと思いました。でも、遅い時間まで仕事をしているので難しいかな」と発言があった。

このときの助産師のファシリテーションで適切なのはどれか。

- Bさんに詳しく勤務状況を尋ねる。

- 参加者に子育てが優先されると伝える。

- Bさんに沐浴以外の育児をするように提案する。

- Bさんの発言について参加者が意見交換できるように促す。

▶午後41

クラス終了後、参加者から「沐浴以外にもっと育児のことが知りたい」、「実際に子どもがいる生活はどのような感じになるのか知りたい」という意見が寄せられた。そこで、このクラスの参加者を対象に次のクラスを開催することにした。次のクラスでは、ピア・エデュケーションの方法を取り入れることにした。

次のクラスの講師で最も適切なのはどれか。

- 保育士

- 小児科医

- 子育て中の父親

- 母子保健推進員

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(37歳、2回経産婦)はこれまでの出産はいずれも正常分娩であった。診療所に通院し、今回の妊娠経過中に異常の指摘はなかった。妊娠40週5日、前期破水で入院した。午前8時には、第2頭位で内診所見は子宮口3cm開大、展退度50%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は後方であった。

▶午後42

午前10時、自然に陣痛が発来し、正午での陣痛間欠は5分、陣痛発作40秒であった。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station+1、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は中で、発作時には1時方向に先進した大泉門がStation+2で触れる。

このときのアセスメントで正しいのはどれか。

- 正常経過

- 微弱陣痛

- 高在縦定位

- 前方前頭位

- 低在横定位

▶午後43

13時に子宮口が全開大した。小泉門が先進して0時方向に触知し、その上方には恥骨結合後面が1/2触れる。やや大きく産瘤が触知するが発作時にはStation+2まで児頭が触れる。陣痛発作のたびに最下点90bpm前後の変動一過性徐脈がみられているが、間欠時には回復している。助産師は吸引分娩となる可能性を考え、準備を始めた。

このときの児頭最大径が位置すると考えられる骨盤の位置はどれか。

- 入口部

- 濶部

- 峡部

- 出口部

▶午後44

分娩第2期遷延、分娩停止のため吸引分娩が施行され、4回目の吸引によって、3,880gの男児が娩出された。羊水は泥状であったが、出生直後から啼泣があり、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後7点(皮膚色-2点、筋緊張-1点)、5分後8点(皮膚色-1点、筋緊張-1点)、臍帯動脈血pH7.20であった。クベースに収容して経過観察していたところ、出生2時間後から頭部の腫瘤が増大してきた。暗赤色で骨縫合を超えており、指で押すと陥凹する。体温37.0℃、呼吸数70/分、心拍数170/分で鼻翼呼吸がみられる。

新生児への対応で予測されるのはどれか。2つ選べ。

- 光線療法

- 腫瘤の穿刺

- 脳低温療法

- 静脈路の確保

- NICUへの搬送

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

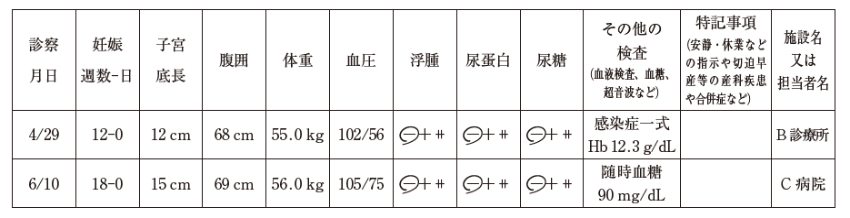

Aさん(40歳、初産婦)は身長158cm、非妊時体重53kg。自宅近くのB診療所で妊婦健康診査を受けていたが、妊娠を機に仕事を辞め、妊娠13週のときに実家近くへ転居した。妊娠18週0日、今後の妊娠・分娩管理を希望してC病院を受診した。Aさんは「引っ越してバタバタしていましたが、今はゆっくり片付けをしています」と話した。

母子健康手帳の記載内容を以下に示す。

▶午後45

このときの助産師の説明で優先度が高いのはどれか。

- 妊婦健康診査の受診頻度

- 貧血を予防するための食事内容

- 妊娠高血圧症候群を予防する生活

- 引っ越しの片付け作業で留意すべき内容

▶午後46

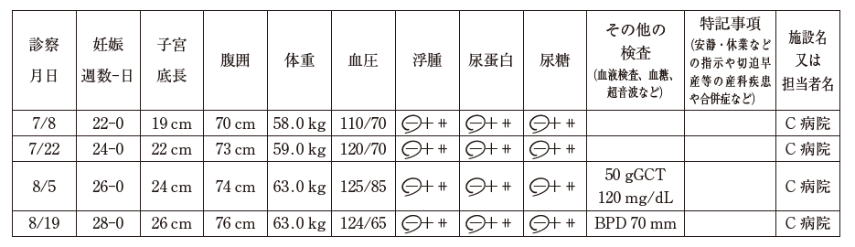

妊娠28週0日、Aさんは「引っ越し後の片付けをしたりしていて、胎動は気にしていなかった」と話した。超音波検査では胎動あり、推定胎児体重は1,250gであった。

妊娠22週0日から妊娠28週0日の母子健康手帳の記載内容を以下に示す。

妊娠28週0日までのAさんと胎児のアセスメントで正しいのはどれか。

- 正常経過である。

- 妊娠糖尿病である。

- 胎児発育不全である。

- 妊娠高血圧腎症である。

▶午後47

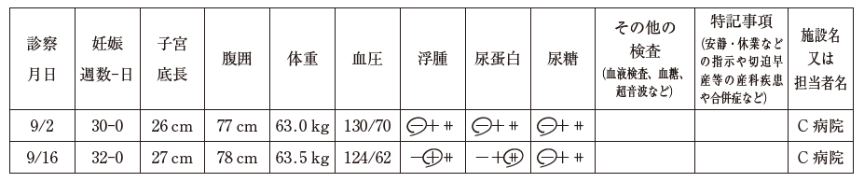

妊娠32週0日、Aさんは「時々お腹が張るような感じがありますが休むと治まります。甘いものが食べたくなります」と話した。

妊娠30週0日と妊娠32週0日の母子健康手帳の記載内容を以下に示す。

妊娠32週0日に実施が必要な検査項目はどれか。

- 75gOGTT

- 子宮頸部細胞診

- 尿蛋白/クレアチニン比

- B群溶血性連鎖球菌〈GBS〉感染症

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(21歳、大学生、未婚)は腹痛を主訴に救急外来を受診した。Aさんの意識は清明で、体温38.0℃、脈拍85/分、整、血圧118/78mmHgであった。診察の結果、Aさんは陣痛発来しており、内診所見では既に破水しており、子宮口全開大、Station+2であった。児は頭位で推定体重は3,000g。Aさんは1人暮らしで、特定のパートナーはおらず妊娠の自覚もなく、1年以上病院への受診歴はない。HIV抗体陰性、HBs抗原陰性、HCV抗体陽性、梅毒スクリーニング検査陰性、新型コロナウイルス〈SARS-CoV-2〉PCR検査陰性、胸部エックス線写真で肺野に異常陰影は認められない。

▶午後48

出生後の児への母子感染予防対策で適切なのはどれか。

- ワクチンの接種

- 抗ウイルス薬の内服

- 早期母子接触の中止

- 特異的ヒト免疫グロブリン製剤の筋肉内注射

- Aさんの乳頭から出血している場合の授乳中止

▶午後49

Aさんは男児を出産した。出生体重3,150g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点。Dubowitz法による新生児成熟度評価で在胎週数は39週3日だった。

日齢3、Aさんから「この子はかわいいけど私が育てられるとは思えない。夜も1回1時間も寝ないですぐに泣き、授乳時も30分以上おっぱいを吸っていて、時間がかかり大変だ」という訴えが聞かれた。この日の児の体重は2,770g(前日比-70g)、活気はあり、吸啜はしっかりしている。昨日の排尿回数は3回、排便回数は2回であった。

Aさんと児への支援で最も適切なのはどれか。

- おしゃぶりの使用を勧める。

- しばらく母子分離を勧める。

- 母乳栄養を中止することを勧める。

- 母乳を搾乳して与えることを勧める。

- 母乳哺乳後に人工乳を追加することを勧める。

▶午後50

Aさんは実家で家族の支援を受けて子育てをすることになり、母子は日齢7に退院した。退院後3日の夜、産科病棟にAさんから電話があり、児の臍が取れた後、浸出液が認められると相談があった。Aさんは、児の臍は湿潤しており、淡黄色の浸出液が少量認められるが悪臭はなく、臍周囲の発赤・腫脹も臍出血も認めず、発熱もなく元気で哺乳も良好であると話した。

助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「しばらく沐浴を中止してください」

- 「ポビドンヨードで臍を毎日消毒してください」

- 「臍が蒸れないようオムツの外に出してください」

- 「今すぐに家の近くの病院の救急外来を受診してください」

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

Aさん(19歳、初妊婦、派遣労働者)は夫(24歳、無職)と2人暮らし。Aさんは妊娠8週3日で妊娠の届出のために市役所に来所した。昨年の世帯収入は250万円であった。Aさんは市の助産師に「夫は前の職場で人間関係がうまくいかず、うつ状態になり、今も仕事をしていません。これまでは私の収入で生活できていましたが、両親とは疎遠でこれからかかるお金のことが心配です」と話した。

▶午後51

このときの助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「派遣労働者の場合、出産育児一時金の支給はありません」

- 「分娩時に出産費用を助成する出産扶助が支給されます」

- 「パートナーに働くようにお願いしてみましょう」

- 「14回分の妊婦健康診査の費用が助成されます」

▶午後52

妊娠32週の妊婦健康診査で血圧140/88mmHg、尿蛋白(-)。児は骨盤位で、推定胎児体重1,520g、医師から自宅安静を指示され休暇を取っていた。妊娠33週で血圧156/92mmHg、尿蛋白(+)、推定胎児体重1,600gであり医師から入院を勧められた。産科外来の助産師が入院の説明をしていると、Aさんは「入院の必要性は分かるけれど、入院費が支払えるかどうか心配です」と話した。市の母子保健担当に相談したところ、療養援護の助成で医療費が一部支給されることになった。

Aさんが療養援護の助成を受けられる低所得以外の理由はどれか。

- 妊娠高血圧症候群

- 若年妊婦

- 初妊婦

- 骨盤位

▶午後53

Aさんは妊娠37週、2,420gの女児を正常分娩で出産した。産後の血圧は安定していたため、産後5日に退院し、児は日齢14に2,560gで退院した。産後2週の産婦健康診査でエジンバラ産後うつ病質問紙票〈EPDS〉が10点だったと病院から市に連絡があったため、産後20日に市から委託を受けた助産師が訪問した。児は体重2,740gで健康状態は良好であった。Aさんは「夫と一緒に育児をしていますがうまくできません。不安が大きいですし、睡眠不足でとても疲れています」と泣きそうな表情で話した。

助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 子育て中の母親との交流を勧める。

- 両親に支援を依頼するように勧める。

- ファミリーサポートセンターを紹介する。

- 要支援児童等と思われる者であることを市に情報提供する。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(40歳、1回経産婦)は、前回の妊娠で妊娠高血圧腎症を発症し、妊娠38週3日に2,350gの男児を帝王切開で出産している。自宅で妊娠反応が陽性となったため産婦人科病院を受診し、妊娠9週0日と診断された。医師の診察の後、Aさんは助産師に「1人目は帝王切開で出産しましたが、私は経腟分娩ができるのでしょうか」と相談した。

▶午後54

回答のために確認すべき情報はどれか。

- 血圧値

- 流産手術の既往

- 子宮筋腫の手術の既往

- 帝王切開から妊娠までの期間

▶午後55

初回受診時の血液検査の結果は、トキソプラズマIgG抗体陰性であった。

Aさんへの指導内容で正しいのはどれか。

- 性交渉は控える。

- 生魚は食べない。

- 生野菜は食べない。

- ガーデニングの際は手袋をする。

資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」