第104回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

令和3年2月11日実施の第104回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第104回助産師国家試験目次

第104回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

乳癌で正しいのはどれか。

- 前癌状態として乳腺症がある。

- 好発部位は乳房の内下部である。

- 閉経後の肥満がリスク因子である。

- 発症年齢のピークは60歳代である。

▶午前2

妊娠初期の過剰な摂取によって胎児の異常が生じる危険性がある栄養素はどれか。

- ビタミンA

- ビタミンB1

- ビタミンB6

- ビタミンB12

▶午前3

母体保護法第14条に明記されている人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。

- 胎児が染色体異常であると診断された。

- 妊婦が妊娠中に梅毒に感染した。

- 暴行によって妊娠した。

- 妊婦が14歳である。

▶午前4

子宮頸がん検査の検体採取の説明で正しいのはどれか。

- 頸管に麻酔をする。

- 頸管粘液を採取する。

- 子宮口の扁平円柱上皮結合部を擦過する。

- プレパラートに塗布した検体を凍結保存する。

▶午前5

排卵期に血中濃度が急上昇するのはどれか。

- エストロゲン

- バソプレシン

- プロゲステロン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

▶午前6

妊娠による性器の変化で正しいのはどれか。

- 初期に卵巣は腫大する。

- 腟内の乳酸の産生が減少する。

- 子宮頸部は体部より早期に軟化する。

- 子宮壁の厚さは妊娠末期に最大となる。

▶午前7

胎盤通過性で正しいのはどれか。

- グルコースは通過しない。

- 免疫グロブリンIgGは通過する。

- 水溶性が高い物質ほど通過しやすい。

- 分子量が大きい物質ほど通過しやすい。

▶午前8

骨盤峡部の前後径を表しているのはどれか。

- 恥骨結合後面中央と第2、3仙椎癒合部の中央との距離

- 岬角の中央から恥骨結合上縁中央までの距離

- 恥骨結合下縁から仙骨下端中央までの距離

- 左右寛骨臼内面中心間の距離

▶午前9

産褥4日の初産婦。産後の経過に異常はなく、母乳育児をしている。明日退院予定である。2年後に2人目の子どもが欲しいと話した。

産後の避妊法の説明として適切なのはどれか。

- コンドームは産後8週まで使用できない。

- ペッサリーは妊娠前と同じサイズのものでよい。

- 低用量経口避妊薬は産後1か月から使用できる。

- 子宮内避妊器具〈IUD〉は子宮の復古が確認されたら挿入できる。

▶午前10

A病院では希望がある場合に助産師による家庭訪問を行っている。5月、正常分娩して退院した初産婦の産褥10日に家庭訪問を行うことになった。

家庭環境について把握する項目で最も重要なのはどれか。

- ベビーバスの有無

- 児の冬服の準備状況

- 温度および湿度調整の可否

- 独立した育児用の部屋の有無

▶午前11

妊婦の心理で多くみられるのはどれか。

- 妊娠初期に胎児への関心が最も高まる。

- 妊娠中期にアンビバレントな感情が強くなる。

- 出産準備教育を受けることで出産に対する不安は消失する。

- 妊娠による体型の変化のとらえ方と妊娠の受容は関連する。

▶午前12

Aさん(33歳、経産婦)。夫と長男(3歳)との3人暮らし。妊娠24週2日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、助産師に「前回の出産は1人で長い時間陣痛に耐えて痛くてつらかったです。夫は仕事で出産後に病院に到着しました。今回の付き添いも夫と話したけど、難しそうです。また同じ思いをするのかと思うと、不安です」と話す。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 経産婦の平均分娩所要時間を説明する。

- 硬膜外麻酔分娩について情報提供する。

- 子どもの立会い出産を検討するよう促す。

- Aさんが希望するケアについて話し合う。

▶午前13

産褥の時期と子宮復古の正常な所見の組合せで正しいのはどれか。

- 産褥2日――子宮底を臍高に触知

- 産褥7日――外子宮口1指開大

- 産褥14日――赤色悪露

- 産褥28日――手拳大の子宮

▶午前14

Aさん(26歳、初産婦)。妊娠39週6日で2,850gの女児を正常分娩した。本日産褥2日、助産師が訪室すると、Aさんが児に布団をかけずに寝かせていた。児の検温をすると36.4℃で、手足にやや冷感を認めた。

助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 母児同室を一時中断する。

- 育児のパンフレットを渡す。

- 頻回に児の体温計測を行うよう指導する。

- 一緒に児の手足を触りながら冷感について説明する。

▶午前15

Aさん(38歳、初産婦)。母乳で育てたいと強く希望している。産褥3日、授乳時に児が泣き止まず助産師が呼ばれた。授乳状況は、児の顎が下に向いて乳房で顔がふさがり、児の首がねじれた状態で、Aさんは自分の乳房を強くつかんで押し込んでいた。

助産師の説明として、適切なのはどれか。

- 「乳房を支えて赤ちゃんに近づけましょう」

- 「赤ちゃんの下顎が乳房に触れないようにしましょう」

- 「赤ちゃんの耳、肩、おしりが一直線になるように抱っこしましょう」

- 「赤ちゃんを乳房に近づけるときは、下唇が乳頭の位置にくるようにしましょう」

▶午前16

Aさん(34歳、初産婦)。妊娠41週1日。予定日超過のため誘発分娩目的で入院した。入院後2日目に陣痛発来したが、回旋異常のため吸引分娩で出産した。分娩時出血量700mL、分娩所要時間は32時間であった。出生時体重3,560g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後7点、5分後10点であった。Aさんは分娩中、陣痛時は大声をあげ、分娩台の上での体動が大きく、分娩後は「こんなはずではなかった」と表情は暗かった。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 頻回授乳の促し

- 分娩体験の振り返り

- 母児同室の早期の開始

- 産後ケア事業の情報提供

▶午前17

母乳栄養希望のあるヒトT細胞性白血病ウイルス-Ⅰ型〈HTLV-1〉キャリア妊婦に対して推奨される第一選択の授乳指導はどれか。

- 離乳の完了までの直接母乳栄養

- 生後90日までの直接母乳栄養

- 凍結母乳による栄養

- 完全人工栄養

▶午前18

生後1か月の健康診査時、母親から児のいちご状血管腫について相談を受けた。

母親への助産師の説明で正しいのはどれか。

- 「日光には当てないでください」

- 「局所の感染に注意する必要があります」

- 「治療に関して小児科で相談してください」

- 「皮脂の分泌過多が原因で症状が悪化します」

▶午前19

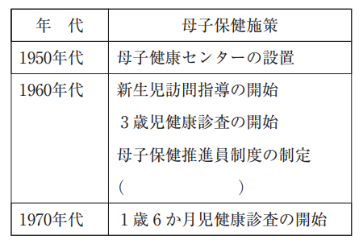

戦後の母子保健施策を年代順に古いものから表に示す。

( )に入るのはどれか。

- 育成医療の開始

- 未熟児養育医療の開始

- B型肝炎母子感染防止事業の開始

- 妊産婦健康診査の公費負担制度の制定

▶午前20改題

令和4年(2022年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は約1.6である。

- 周産期死亡数は約2,500人である。

- 人工妊娠中絶実施率(女子人口千対)は約1.0である。

- 女性の労働力率を年齢階級別にみると逆U字型曲線を描く。

▶午前21

妊婦健康診査でHBs抗原陽性、HBe抗原陽性を指摘された初産婦に対して行う母子感染予防策で正しいのはどれか。

- 出産直前の母体に抗ウイルス薬投与を行う。

- 予定帝王切開で分娩を行う。

- 出生直後の児にB型肝炎ワクチン接種を行う。

- 生後2か月で抗HBsヒト免疫グロブリン投与を行う。

▶午前22

公的医療保険が適応されるのはどれか。

- 新生児の沐浴指導料

- 正常経腟分娩の分娩介助料

- 貧血を生じた褥婦に対する鉄剤の処方料

- 新生児の先天性代謝異常等マススクリーニング検査費用

▶午前23

法律において、「使用者は、産後(①)週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後(②)週間を経過した女性が請求した場合において、その者について、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と規定されている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

① ②

- 4――6

- 6――8

- 8――4

- 8――6

▶午前24

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に明記されている助産師の役割はどれか。

- 児童虐待の早期発見

- 虐待を受けた児童の一時保護

- 虐待のおそれがある児童の居所への訪問

- 保護者に対する児童虐待防止のための教育

▶午前25

周産期病棟における新生児の安全管理で適切なのはどれか。

- 児の移動は抱っこで行う。

- 児の総数は1日1回確認する。

- 児の識別用ネームバンドは退院日の朝に外す。

- 新生児の姓名(ネームカード)が廊下から見えないようにする。

▶午前26

陣痛発来後に分娩進行が停滞した産婦に対し、陣痛促進を目的として実施した足浴の効果を評価するための指標で適切なのはどれか。

- 足浴実施から分娩終了までの時間

- Apgar〈アプガー〉スコア

- 回旋異常の頻度

- 鉗子分娩の比率

- 分娩時出血量

▶午前27

月経前症候群〈PMS〉で正しいのはどれか。

- 日常生活に支障がある。

- 薬物治療は無効である。

- 更年期症状の一つである。

- 原因は子宮内膜症である。

- 月経前不快気分障害〈PMDD〉は軽症型である。

▶午前28

胎児超音波検査において後頸部透亮像〈nuchal translucency : NT〉の評価時期で適切なのはどれか。

- 妊娠9週

- 妊娠12週

- 妊娠18週

- 妊娠24週

- 妊娠30週

▶午前29改題

日本人の食事摂取基準(2020年版)で、妊娠中の女性が非妊時と同量の摂取で良いとされる栄養素はどれか。

- カルシウム

- タンパク質

- 鉄

- ビタミンC

- 葉酸

▶午前30

出生直後の新生児の血糖維持の機序において、最も早期に効果が発現するホルモンはどれか。

- グルカゴン

- カテコラミン

- コルチゾール

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

▶午前31

Rubin〈ルービン〉の母性論の模倣にあたるのはどれか。

- 受動的な行動である。

- 悲嘆作業の一つである。

- 模写と役割演技がある。

- 妊娠期に限定された行動である。

- 自分なりの方法で子どもの世話をする。

▶午前32

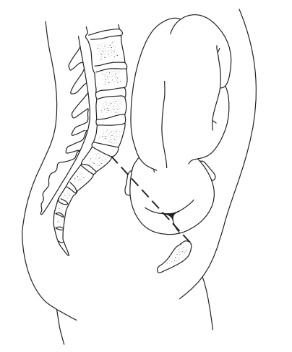

分娩第1期の母体内の胎児の図を示す。

図の状態はどれか。

- 正軸進入

- 低在横定位

- 高在縦定位

- 前在頭頂骨進入

- 後在頭頂骨進入

▶午前33

Aさん(32歳、初妊婦)。妊娠39週5日、陣痛発来後、3時間の経過で3,850gの児を分娩した。胎盤娩出直後から子宮収縮が不良で、子宮双手双合圧迫法が行われた。分娩後30分時点で出血量の総量が1,500mLを超えたが、子宮からの出血が持続している。体温37.3℃、脈拍120/分、血圧95/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉99%(room air)。

この時点での新鮮凍結血漿の輸血の判断に必要な血液検査値で最も重要なのはどれか。

- 血小板数

- 白血球数

- ヘモグロビン値

- 血清アルブミン値

- フィブリノゲン値

▶午前34

妊娠分娩経過に問題なく、経腟分娩で出生した正期産新生児の感染予防対策として正しいのはどれか。

- 出生直後に胎脂を拭い取る。

- 出生直後に抗菌薬の点眼を行う。

- 生後1時間以内に初回の沐浴を行う。

- 臍帯断端をポビドンヨードで消毒する。

- 早期母子接触時に母親に手袋を装着させる。

▶午前35

1か月児健康診査に来院した母親と児。完全母乳栄養で児の全身状態は良好だが、睡眠中に呼吸が2〜3秒停止することがあり、乳幼児突然死症候群〈SIDS〉を母親は心配している。児は家ではベビーベッドに仰臥位で就寝しており、寝入ると体温は37℃台後半のことが多く、また溢乳が1日10回程度認められている。

母親への指導で正しいのはどれか。

- 夜間の人工栄養を併用する。

- 児を温めすぎないようにする。

- 夜間は添い寝で児を観察する。

- 寝かせはじめは腹臥位にしておく。

- 表面が柔らかいマットレスを使用する。

▶午前36

妊娠初期の母体の生理的特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 糸球体濾過率〈GFR〉が増加する。

- インスリンの感受性が亢進する。

- 全身の循環血液量が最大となる。

- 肺の1回換気量は低下する。

- 体温が上昇する。

▶午前37

妊娠34週の胎児の発育について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 身長は約35cmである。

- 成長速度は1日15gである。

- 羊水中のレシチンが急増する。

- 胎動に伴い一過性頻脈がみられる。

- レム睡眠よりノンレム睡眠の時間が長い。

▶午前38

38℃以上の発熱がある妊婦でLencki〈レンキ〉の臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準に当てはまるのはどれか。2つ選べ。

- 子宮の圧痛

- 羊水の混濁

- 腟分泌物の増加

- 母体脈拍110/分

- 白血球数12,000/μL

▶午前39

頭位分娩の分娩介助技術で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 肛門が哆開してきたら肛門保護を行う。

- 後頭結節が外れたら直ちに児頭娩出させる。

- 前在肩甲娩出時は肛門方向に軽く押す。

- 後在肩甲娩出時は産婦に努責を促す。

- 躯幹は骨盤誘導線に沿って大回りで通過させる。

▶午前40

光線療法が適応となる新生児黄疸の原因疾患はどれか。2つ選べ。

- 新生児肝炎

- 胆道閉鎖症

- 先天性胆道拡張症

- 遺伝性球状赤血球症

- ABO不適合溶血性疾患

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

Aさん(64歳、女性)は夫が昨年に他界し、3人の子どもと別居しており現在1人暮らしである。婦人科外来を受診し「昨年から軟らかいかたまりが腟のところに触れられる。押すと戻るがまた出てきて困っている。下着とこすれて、おりものが多い」と訴えた。診察の結果、Aさんは膀胱下垂を中心とした骨盤臓器脱と診断された。Aさんはペッサリーによる矯正を行うことになり、助産師が保健指導を実施することとなった。

▶午前41

助産師が「骨盤内の臓器を支える力が弱くなると、一部が腟内に垂れたり、腟口から脱出して、触れることがあります」と説明すると、Aさんから「私の場合は何が触れているのか知りたい」と質問があった。

Aさんへの回答として、適切な部位はどれか。

- 膀胱

- 子宮頸部

- 腟前壁

- 後腟円蓋

- 直腸筋膜

▶午前42

Aさんは「ペッサリーを使うようになってから、臓器が降りてくる感じがなくなりました。でも、尿漏れが少し気になっています。自分でできることがあれば教えてほしい」と話した。助産師はKegel〈キーゲル〉体操の実施を提案することにした。

説明として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「膀胱に尿をためて行いましょう」

- 「どんな姿勢で行ってもよいです」

- 「肩と腹に力を入れましょう」

- 「腟のあたりに力を入れて5秒間くらい維持しましょう」

- 「1回行ったら2〜3日間隔をあけましょう」

▶午前43

その後の半年間、Aさんは毎月受診し経過は順調であった。Aさんは「昨年から悩んでいたけど、いまはスッキリしました。治療してよかったです」と話した。今後もペッサリーの自己着脱は継続し、受診頻度は減らす方針である。

今回の受診時に助産師が確認すべきAさんの状態はどれか。2つ選べ。

- 骨量

- 腟内pH

- 排尿の状態

- 排便の状態

- 腟出血の有無

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

Aさん(40歳、1回経産婦)。20歳から喫煙している。今回、妊娠を機に禁煙を試みたが、現在も5本/日喫煙している。妊娠36週0日、妊婦健康診査のため産婦人科病院を定期受診した。身長158cm、体重62kg(非妊時体重55kg)、血圧135/80mmHg。尿蛋白(+)、尿糖(±)。子宮底長28cm。空腹時血糖85mg/dL。胎児推定体重1,950g、AFI8。胎児心拍数陣痛図で子宮収縮2回/40分、胎児心拍数基線120bpm、基線細変動正常、一過性頻脈3回/40分。子宮口1指開大、展退度30%、頸管長30mm。

▶午前44

現時点でのアセスメントで正しいのはどれか。

- 切迫早産

- 羊水過多

- 妊娠糖尿病

- 胎児発育不全

- 妊娠高血圧症候群〈HDP〉

▶午前45

妊娠37週3日、午前1時にAさんから病院に電話があり「30分位前から時々下腹部の痛みを感じています。茶色いおりものが少量でています」と言う。

助産師がAさんから聴取する情報で最も重要なのはどれか。

- 次回の受診予約

- 食事摂取の時間

- 胎動の有無

- 便秘の有無

▶午前46

その後、Aさんは自宅で経過をみることになった。同日午後2時にAさんが直接来院し、「1時間ほど前からお腹の痛みが急に強くなり、時々血が腟から流れでています」と言う。来院時体温37.0℃、脈拍100/分、血圧135/85mmHg。胎児心拍数陣痛図で3分毎の子宮収縮があり、心拍数の基線細変動が減少しており、遅発性一過性徐脈が確認された。緊急帝王切開術が施行された。術中出血量は羊水を含めて2,600mLであった。羊水に血液が混じっており、胎盤の母体面の一部に血腫の付着が認められた。

手術室から帰室した時点のAさんの観察項目で最も重要なのはどれか。

- 腟からの出血量

- 下肢の浮腫

- 腸蠕動音

- 発熱

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

在胎週数32週、出生体重1,800g、児心音低下のため緊急帝王切開で出生した男児。出生直後、啼泣なく筋緊張は低下。温めたタオルで羊水を拭き取り、口鼻腔内から白色の分泌物を吸引した。心拍は6秒間に3回であった。直ちに人工呼吸が行われ、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニターと心電図モニターが装着された。生後2分が経過しても自発呼吸を認めなかったため、気管挿管による人工呼吸と胸骨圧迫が開始された。生後5分の評価で、心拍数50/分、自発呼吸はなく、全身性チアノーゼを認めた。

▶午前47

最初に投与すべきなのはどれか。

- ドパミン

- 生理食塩液

- 新鮮凍結血漿

- アドレナリン

- 重炭酸ナトリウム

▶午前48

救命された児は母との面会のあとNICUに入院となった。児は保育器に収容され、人工呼吸器が装着された。血液検査や胸腹部エックス線撮影の結果、呼吸窮迫症候群と診断され人工肺サーファクタント補充療法が行われた。

1時間後の児のバイタルサインは体温37.0℃、心拍数138/分、血圧48/28mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉94%(上肢)、83%(下肢)で上下肢差を認めた。

考えられる病態はどれか。

- 壊死性腸炎

- 大血管転位症

- 胎便吸引症候群

- 新生児遷延性肺高血圧症

▶午前49

生後3週、児は保育器の中で経管栄養を行っている。呼吸補助や酸素投与は不要で、体重は出生体重に回復し、本日初回の眼底検査を受けることになった。

このときの児への対応で正しいのはどれか。

- 空腹時の検査を避ける。

- 照明下で検査を実施する。

- 検査前に抗菌薬を点眼する。

- 開瞼器の圧迫による迷走神経反射に注意する。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

Bさん(39歳、1回経産婦)。妊娠32週の妊婦健康診査目的でA病院の助産師外来を受診した。血圧126/68mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢浮腫(±)。子宮底28cm。推定胎児体重1,950g。胎動あり。Bさんは「上の子の出産後に会陰切開の痛みが強かったので、できれば今回は会陰切開をせずにお産したいです」と話している。

▶午前50

このときの助産師外来の助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 会陰切開が必要かはわからないと伝える。

- 会陰切開の創痛には鎮痛薬を使用できると説明する。

- 妊娠37週以降に会陰切開について話し合う計画を立てる。

- 会陰切開に対する希望をバースプランに記載するよう勧める。

▶午前51

Bさんは、妊娠39週で3,450gの男児を正常分娩した。産褥3日、Bさんは疲れた様子で、泣いている児をあやしている。助産師が声をかけると「上の子はこんなに泣かなかったのに、この子は何をしても泣き止まなくて、どうしていいかわかりません」と張りのない声で答え、涙を流している。助産師はマタニティブルーズを疑い、退院後のフォローアップについて検討するためにカンファレンスを行った。A病院は、母親のメンタルヘルスの支援を充実させるために、保健センターとの連携を強化している。

Bさんのマタニティブルーズの経過を評価するときの方法と評価者との組合せで、最も適切なのはどれか。

- 退院後1週以内の電話による状況確認――A病院の助産師

- 産後1か月健診――A病院の助産師外来の担当者

- 新生児訪問事業――保健センターの保健師

- 乳児家庭全戸訪問事業――乳児家庭全戸訪問事業の訪問員

▶午前52

Bさんは、産後の身体的な経過は良好で、授乳も順調で母乳栄養である。退院前日、夫から第1子(3歳)がインフルエンザと診断されたと連絡があった。Bさんは、妊娠中にインフルエンザワクチンを接種している。A病院の産科病棟は、子どもの立ち入りが禁止されている。Bさんは退院を強く希望し、主治医と相談した結果、予定通り退院することになった。Bさんは「退院後にこの子(第2子)の育児で注意することを教えてください」と話している。

Bさんへの指導内容で正しいのはどれか。

- 沐浴を中止する。

- 手洗いを励行する。

- 搾乳して児に与える。

- 第2子の衣類は第1子と分けて洗濯する。

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

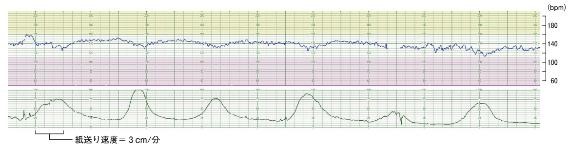

Aさん(33歳、初産婦)。自然妊娠し、産婦人科病院で妊婦健康診査を受けており妊娠経過は順調であった。子宮底部前壁に4cm大の子宮筋層内筋腫が指摘されていた。妊娠38週の妊婦健康診査では児の推定体重2,860g、羊水量正常で胎盤位置は子宮底部の後壁であった。妊娠39週2日、午後10時に陣痛が開始して来院した。体温37.4℃、心拍数85/分、血圧125/75mmHg。内診所見は頭位、子宮口6cm開大、展退度80%、Station±0、未破水で入院となった。

入院時の胎児心拍数陣痛図を別に示す。

▶午前53

この胎児心拍数陣痛図の徐脈性変化の原因で最も適切なのはどれか。

- 臍帯圧迫

- 子宮筋腫

- 母体発熱

- 胎児発育不全

- 産道による児頭圧迫

▶午前54

入院翌日の午前4時に破水となり、内診所見は子宮口全開大、Station+2であった。午前5時の時点で陣痛周期3分、陣痛持続時間1分でAさんは仰臥位で陣痛時にいきみを生じている。内診所見はStation+3で、軽度産瘤形成があり、矢状縫合は斜めの向きで大泉門を10時方向に触れた。胎児心拍数陣痛図では胎児心拍に異常は認めない。

このときのAさんへの助産師の対応で正しいのはどれか。

- 帝王切開の準備をする。

- 吸引分娩の準備をする。

- Aさんにマスクによる酸素投与を行う。

- Aさんの体位を変えて経過を観察する。

- 強く努責を行うことをAさんに勧める。

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)。第1子は骨盤位のため38週0日に予定帝王切開で出産した。今回の妊娠経過は順調で、Aさんは経腟分娩を希望している。妊娠38週3日9時、陣痛発来し入院した。入院時子宮口3cm開大、未破水。末梢静脈の血管確保をして経過観察をしていたところ分娩は順調に進行し、14時の内診では子宮口9cm開大、Station+1、破水していた。その直後、Aさんは突然激しい腹痛を訴えた。呼吸数30/分、血圧70/30mmHg、脈拍120/分。胎児心拍数陣痛図では変動一過性徐脈が出現し、その後高度徐脈となった。直ちに助産師が内診を行うと児頭を触知できなかった。異常な性器出血はみられなかった。

▶午前55

このときのAさんの状態で最も考えられるのはどれか。

- 頸管裂傷

- 子宮破裂

- 常位胎盤早期剝離

- 仰臥位低血圧症候群

第104回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

中高年女性の脂質異常症で適切なのはどれか。

- 総コレステロール値で診断される。

- 加齢に伴う耐糖能の上昇が原因である。

- 閉経前は生活習慣改善による非薬物療法が中心である。

- LDLコレステロール値の上昇が改善目標とされている。

▶午後2

胎児性アルコール症候群の児に生じる典型的な異常はどれか。

- 肢欠損

- 小頭症

- 眼間開離

- 脳室周囲白質軟化症

▶午後3

子宮の構造で正しいのはどれか。

- 子宮筋層は横紋筋からなる。

- 子宮頸部では弾性線維が乏しい。

- 生理的収縮輪は洞筋部に形成される。

- 子宮峡部は解剖学的内子宮口と組織学的内子宮口の間である。

▶午後4

性器ヘルペスについて正しいのはどれか。

- 再発例は初感染よりも重症化する。

- 妊娠中の抗ウイルス薬治療は避ける。

- 分娩時に外陰部に水疱がある場合は帝王切開を行う。

- 性器ヘルペスを合併した妊婦から出生した児は出生後にワクチンを投与する。

▶午後5

産婆の免状制を初めて規定したのはどれか。

- 医制

- 産婆規則

- 太政官布告

- 産婆名簿登録規則

▶午後6

臓器移植では拒絶反応の主要な要因となる分子であり、妊娠では絨毛細胞における特殊な発現様式が胎児に対する母体の免疫学的受容に深くかかわっているのはどれか。

- エストロゲン受容体

- プロゲステロン受容体

- ヒト白血球抗原〈HLA〉

- ヒト絨毛性ゴナドトロピン

▶午後7

抗RhD抗体陰性の妊婦に対して抗D免疫グロブリンを投与すべき時期はどれか。

- 陣痛発来時点

- 羊水穿刺の直後

- 正期産の産褥5日

- 妊娠5週での自然流産直後

▶午後8

在胎22週の胎児の状態はどれか。

- 音に対する明らかな反応がある。

- 全身に胎脂の付着を認める。

- 覚醒期が認められる。

- 呼吸様運動を認める。

▶午後9

出生直後の新生児の哺乳前行動で適切なのはどれか。

- 自分の手を吸啜する。

- 生後2時間以降に認める。

- 覚醒レベルのState6で認める。

- 分娩中の麻酔薬による影響は少ない。

▶午後10

助産師は、中学1年生の女子生徒30名を対象とした45分間の健康教育の依頼を受けた。養護教諭と担任教諭との事前打ち合わせで、中学1年生で月経が発来した生徒が約半数であること、月経前にイライラ感、頭痛などを訴える生徒が多いことがわかった。

今回の健康教育を行う内容で、優先度が高いのはどれか。

- 月経時の手当の仕方

- 月経前症候群の症状

- 基礎体温の測定

- 性感染症

▶午後11

産婦の状態と、産婦に勧める体位の組合せで適切なのはどれか。

- 前回分娩所要時間が3時間の既往――座位

- 第1期潜伏期に疲労が強い――側臥位

- 第1期活動期に強い腰痛の訴えがある――仰臥位

- 児娩出直後に胎盤剝離出血がみられる――四つん這い

▶午後12

Aさん(35歳、初産婦)。3,300gの児を正常分娩した。分娩所要時間は15時間30分で出血量は350mL。会陰裂傷はⅡ度で縫合術施行。分娩後1時間経過した時点で「縫ったところが、急にとても痛くなってきた。腟の奥も圧迫されてる感じがする」と訴えがあった。体温37.5℃、脈拍84/分、血圧122/66mmHg。出血量は35mL、子宮底は臍高で硬度は良好だった。

このときの助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- トイレで排尿を促す。

- 会陰および腟部を診察する。

- 鎮痛薬の処方を医師に依頼する。

- 1時間後に出血量を確認すると説明する。

▶午後13

早産期の前期破水について正しいのはどれか。

- 発症後分娩まで1週間以上かかることが多い。

- 診断後に頸管縫縮術を行う。

- 抗菌薬の投与を行う。

- 初産婦に多い。

▶午後14

Aさん(31歳、初産婦)。妊娠30週3日で下腹部痛を訴え、かかりつけ医を受診し、子宮口2cm開大、切迫早産のため周産期医療センターに搬送された。搬送後、分娩が進行し経腟分娩となった。Aさんは、助産師がバースレビューを実施した際に「早く産まれたのでNICUに入院して一緒にいられない。おっぱいは張ってきたけど飲ませてあげられない」と話した。

助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「無事に出産できたことを受け入れましょう」

- 「早産になってしまった原因について考えましょう」

- 「直接授乳できなくても搾乳した母乳はあげられます」

- 「お母さんは先に退院できるので、その間に体調を整えましょう」

▶午後15

妊産婦のための食事バランスガイドにおいて、母乳栄養を行っている褥婦の主食の1日付加量として適切なのはどれか。

- うどん1杯分

- おにぎり1個分

- もりそば1杯分

- ロールパン1個分

▶午後16

生後10か月の男児。これまで乳児健康診査や予防接種は遅滞なく受けている。7か月児健康診査では特に問題は指摘されていない。

10か月児健康診査で社会性発達を評価する項目として適切なのはどれか。

- 身ぶりをまねする。

- あやすと声を出して笑う。

- 鏡に映った自分の顔に反応する。

- おむつをはかせるとき両足を広げる。

▶午後17

家庭内で幼児が誤飲した。児の全身状態は良好で、嘔気はみられない。

受診前の初期対応として催吐が禁忌になるのはどれか。

- 灯油

- たばこ

- 向精神薬

- アルコール飲料

▶午後18改題

周産期医療体制整備における地域周産期母子医療センターについて正しいのはどれか。

- 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設である。

- 令和5年(2023年)には全国で500施設が設置されている。

- 総合周産期母子医療センターと同数が整備される。

- 三次医療圏の範囲を基準に設置が検討される。

▶午後19

産科病棟で、正常新生児用のクリニカルパスを導入した。

期待できる効果はどれか。

- 個別性のある授乳指導ができる。

- 新生児の取り違えが防止できる。

- 児に関する情報を母親と共有できる。

- 先天性甲状腺機能低下症が早期発見できる。

▶午後20

日本において婚姻届が受理される状況はどれか。

- 夫婦別姓

- 証人が未成年

- 三親等内の傍系血族間の結婚

- 妊娠していない女性が離婚日の翌日に届出

▶午後21

さん(28歳、初産婦)。妊娠16週0日。分娩予約の目的で病院を1人で受診した。外来受診時に助産師は、Aさんの顔面の出血斑に気付き、ドメスティックバイオレンス〈DV〉を疑った。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 顔面の出血斑の原因を聞く。

- ソーシャルワーカーを紹介する。

- 配偶者暴力相談支援センターに連絡する。

- 次回の妊婦健康診査時にDVスクリーニングを行う。

▶午後22

助産所について正しいのはどれか。

- 開設した場合は所在地の市区町村長に届け出る。

- 分娩を扱わない助産所でも産後ケアを行える。

- 開設者は助産師でなければならない。

- 入所者数の上限は12名である。

▶午後23

大規模災害が発生した。病院は停電・断水となった。建物の倒壊はない。入院中の褥婦に退院先の状況を確認したところ、全員から、停電・断水中だが居住可能な場所に退院する、との返答があった。

明日退院予定で混合栄養を行う褥婦に説明する内容で適切なのはどれか。

- 児は退院まで新生児室で預かる。

- 哺乳瓶の代わりに紙コップも使用できる。

- 母乳分泌量に関わらず母乳栄養は中止する。

- 調乳にはミネラルウォーター(硬水)を使用する。

▶午後24

出生前に行われる遺伝学的検査について正しいのはどれか。

- 検査後に遺伝カウンセリングを開始する。

- マススクリーニングとして実施される。

- 確定的検査と非確定的検査がある。

- 妊娠22週以降には実施しない。

▶午後25

分娩誘発・促進の方法で正しいのはどれか。

- メトロイリンテルの挿入後、子宮収縮薬を併用する時は30分あける。

- プロスタグランジンF2αは気管支喘息の合併妊婦には使用できない。

- 吸湿性頸管拡張材は子宮収縮薬投与中であっても使用できる。

- プロスタグランジンE2錠は30分後に1錠追加できる。

- オキシトシンの開始時投与量は5〜15mIU/分である。

▶午後26

切迫早産で入院中の妊婦。持続点滴静脈内注射で硫酸マグネシウムの投与が行われている。

高マグネシウム血症のリスクが高まる状態はどれか。

- 肥満

- 不眠

- 便秘

- 尿量減少

- 羊水過少

▶午後27

正常な妊娠経過の経産婦に認められる所見と妊娠週数の組合せで正しいのはどれか。

- Piskacek〈ピスカチェック〉徴候――妊娠16週ころ

- 胎動初覚――妊娠18週ころ

- 前駆陣痛――妊娠24週ころ

- 組織学的内子宮口開大――妊娠28週ころ

- 産徴――妊娠34週ころ

▶午後28

40歳の初産婦。妊娠経過は順調であったが、妊娠38週の妊婦健康診査で血圧が140/95mmHgとなり、分娩誘発が行われて順調に経腟分娩した。産褥1日目に突然「胃のあたりが痛い」と訴え、苦悶様表情を浮かべている。意識は清明で血圧170/110mmHg、脈拍100/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)である。

直ちに行うべき検査はどれか。

- 上部消化管内視鏡検査

- 胸部エックス線撮影

- 肝機能の血液検査

- 血液ガス分析

- 脳波検査

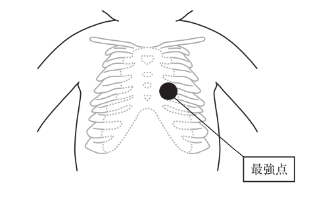

▶午後29

日齢5の正期産新生児。哺乳は良好だが、胸部聴診で収縮期心雑音を聴取した。聴取した心雑音の最強点を図に示す。バイタルサインは、体温37.2℃、呼吸数80/分、心拍数150/分(整)、血圧65/40mmHg、下肢の経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉99%(room air)であった。

心雑音の原因として最も考えられるのはどれか。

- 機能性心雑音

- 重症肺動脈狭窄症

- 心室中隔欠損症

- 総肺静脈還流異常症

- 動脈管開存症

▶午後30

Aさん(31歳、既婚)。妊娠歴なし。会社の子宮頸がん検診で細胞診異常の指摘を受けた。その後、挙児希望があり、婦人科外来を受診した。子宮頸部組織検査で軽度異形成(CIN1)、ヒトパピローマウイルス〈HPV〉核酸検査で16型陽性であった。

助産師の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「出産後には自然治癒します」

- 「定期的に産婦人科に通院しましょう」

- 「妊娠のためには人工授精が必要です」

- 「頸部病変の悪化がなければ妊娠することができます」

- 「すぐに子宮頸癌のワクチンの接種を受けてください」

▶午後31

妊娠末期の妊婦へのLeopold〈レオポルド〉触診法で骨盤位と疑われるのはどれか。2つ選べ。

- 第1段で凹凸のない硬い球形の塊に触れる。

- 第2段で母体側方に均等な板状の抵抗が触れる。

- 第3段で球形の塊が触れる。

- 第3段で最も大きな部分に触れる。

- 第4段は第2段で触れた部分に続く凹凸のある部分に触れる。

▶午後32

胎児のwell-beingの評価で異常と判断される所見はどれか。2つ選べ。

- 羊水ポケット4cm

- 30分間で胎動1回

- 胎児心拍数基線140bpm

- 拡張期の臍帯動脈血流の逆流

- 15bpm以上かつ15秒以上の一過性頻脈が30分間に3回

▶午後33

重症妊娠悪阻の妊婦の注意すべき主な合併症はどれか。2つ選べ。

- 悪性高熱症

- 高蛋白血症

- 静脈血栓塞栓症

- 高ナトリウム血症

- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

▶午後34

サイトメガロウイルス感染症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 母体感染では不顕性感染が多い。

- 胎内感染により児に難聴が生じる。

- 母子感染予防のために帝王切開が有効である。

- 生殖年齢女性の抗体保有率が近年上昇している。

- 妊娠中の初感染時に胎児感染に至る可能性は1%以下である。

▶午後35

産後うつ病の特徴はどれか。2つ選べ。

- 希死念慮を抱く。

- 児との愛着形成に影響する。

- 産後早期に幻覚が出現する。

- 産後2週ころまでに消失する。

- 症状の本質は予期せぬ気分の変化である。

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

Aさん(36歳、会社員)。妊娠歴なし。夫(40歳、会社員)と2年前に結婚した。結婚後なかなか妊娠しないため、不妊専門クリニックを初回受診した。Aさんの月経周期は30日型で規則的、持続期間6〜7日である。半年ほど前から月経時の下腹部痛が強くなっているのを自覚している。次の月経は1週後の予定であるという。夫婦ともに既往歴と家族歴に特記すべきことはない。

▶午後36

初回受診時に行う検査で適切なのはどれか。

- Huhner〈フーナー〉試験

- 経腟超音波検査

- 抗精子抗体検査

- 卵管通色素検査

- Aさんの染色体検査

▶午後37

初回受診後に、まず不妊原因についてのAさんのスクリーニング検査が開始された。その結果、血清クラミジア抗体検査が陽性であった。クラミジアの治療を行ったことはないという。子宮頸管分泌物の核酸増幅法検査では陰性である。抗菌薬の内服治療後に実施した子宮卵管造影検査の結果、左右卵管の通過性には問題がなかった。

クリニックの助産師のAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「クラミジアの検査結果は夫に話す必要はありません」

- 「クラミジア感染が不妊の原因です」

- 「妊娠しても流産しやすい状態です」

- 「治療しても抗体は陽性のままです」

▶午後38

その後、夫の精液検査が行われて、重度の乏精子症であることが確認された。夫婦で夫の検査結果の説明を受けた後、2人ともできるだけ早く効果が期待できる治療に臨みたいと希望している。

今後の不妊治療で優先されるのはどれか。

- 漢方療法

- タイミング法

- 顕微授精〈ICSI〉-胚移植

- 提供精子を用いた人工授精

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初産婦)。祖父と母親が2型糖尿病の治療を受けている。自然妊娠して妊娠初期に、妊娠中の明らかな糖尿病〈overt diabetes in pregnancy〉の診断を受けた。妊娠中は、自己血糖測定の値に応じてインスリン自己注射を行い、食事は6回の分割食で血糖コントロールは良好であった。3,400gの児を正常分娩にて出産し母児同室中である。

▶午後39

産褥2日。血糖値は朝食前85mg/dLで予定通りの量のインスリンを自己注射してから朝食を摂取した。朝食後2時間、助産師が訪室するとAさんは授乳中であったが、気分不快を訴えて冷汗が認められた。授乳を一時中断して、自己血糖測定器で血糖値を測定したところ70mg/dLであった。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 授乳を再開して様子を見る。

- 追加のインスリン投与の準備をする。

- 仰臥位で両下肢を挙上した体位とする。

- ブドウ糖含有の飴をなめるように促す。

▶午後40

産褥6日。インスリン量の調整が行われて、Aさんの血糖値も適切なコントロールとなった。母乳分泌は良好で、授乳は母乳のみで行い、児の体重は3,450gである。1日の摂取エネルギーは1,800kcalで3分食とし、食事直前にインスリンの自己注射を継続することとなった。

退院指導の内容で適切なのはどれか。

- 「母乳分泌量が増えたら、食事カロリー量を再度検討しましょう」

- 「授乳は30分程度で切り上げて血糖値の変動を抑えましょう」

- 「母乳育児をすると、糖尿病が悪化しやすくなります」

- 「授乳前には軽い間食を摂るといいですよ」

▶午後41

出産後6か月、糖尿病の定期検査のため来院した。血糖コントロールは良好である。Aさんは「退院後は自分の糖尿病の治療と初めての育児で毎日が大変でした。でも、最近は自分なりの育児ができるようになり、自信がついてきました。近い将来、もう1人子どもが欲しいです」と言う。

Aさんへの説明として適切なのはどれか。

- 「次回の妊娠に向けて、引き続き血糖をコントロールしていきましょう」

- 「糖尿病が治ってから妊娠をするようにしましょう」

- 「月経が再開したらインスリンは終了できます」

- 「お子さんは糖尿病になる心配はないでしょう」

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

Aさん(21歳、初産婦、未婚)。高校卒業後、友人を頼りに上京したが、定職がなく不定期のアルバイトで収入を得て生活をしている。元来、月経周期が不規則であり、最近は長期間無月経であったが気にせず過ごしていた。3日ほど前から下腹部に時々痛みを感じ、腫れた感じがするため、産婦人科医院を受診した。

診察前の尿検査で妊娠反応陽性、超音波検査で子宮内に胎児が確認され、児頭大横径55mm。子宮底長20cm、腹囲66cm。最終月経の開始日は6か月前である。現在交際中のパートナーはなく、3か月前までは複数の男性との交際歴があり胎児の父親は不明であるという。

▶午後42

妊娠週数の正確な推定のために最も有用な情報はどれか。

- 腹囲

- 子宮底長

- 児頭大横径

- 最終月経の開始日

- 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピン値

▶午後43

Aさんは、初診時には妊娠に困惑した様子で「お金もないし、相手も分からないので育てる自信がない。両親にも伝えていない」と話した。助産師はAさんにまず両親に連絡を取ることを勧めた。2回目の受診時、Aさんは「お父さんもお母さんも怒っていたけど、生まれたら実家で一緒に育てようと言ってくれた。産みたいと思う」と明るい表情で話した。Aさんは助産師と相談の上、現在の産婦人科医院で分娩してから、児とともに退院後すぐに実家に帰って生活することを予定した。

助産師がAさんのサポートのために分娩前から連絡をとる関係機関で適切なのはどれか。

- 保育所

- 警察署

- 児童相談所

- ハローワーク

- 市町村保健センター

▶午後44

その後、Aさんは定期的に妊婦健康診査を受診し、経過は順調であった。妊娠31週頃より左鼠径部に限局して痛みが強い水疱を伴う複数の皮疹が出現した。妊娠32週に血清抗体検査が行われ、検査結果では単純ヘルペス抗体検査はIgGとIgMいずれも陰性、水痘・帯状疱疹ウイルス抗体IgG陽性、IgM陰性であった。妊娠34週に受診の際には皮疹は痂皮化していた。

この時点で助産師のAさんへの説明で正しいのはどれか。

- 「母乳での育児はできません」

- 「痛みが残ることはありません」

- 「胎児への感染の心配はありません」

- 「分娩後はワクチンを接種しましょう」

- 「原因ウイルスの初回の感染で生じた症状です」

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

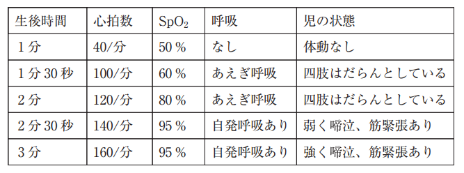

Aさん(32歳、初産婦)。妊娠36週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児を出産した。児は出生時、自発呼吸・体動を認めず、生後30秒で心拍数が30/分のためバッグ・マスク換気を開始し、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニターを装着した。その後のモニター値と児の状態を以下に示す。

▶午後45

バッグ・マスク換気の中止を検討すべきなのはいつか。

- 生後1分

- 生後1分30秒

- 生後2分

- 生後2分30秒

- 生後3分

▶午後46

児は蘇生終了後、NICUへ入院し、保育器に収容され、経鼻胃管が挿入され、輸液が開始された。生後、低血糖は認めず、胃内容物は透明であった。生後12時間、呼吸数55/分、心拍数180/分、血圧62/45mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。覚醒した状態が続いており、少しの刺激で啼泣し、不穏である。

児に認められる神経症状で最も可能性が高いのはどれか。

- 筋緊張低下

- 吸啜反射の減弱

- 伸展反射の減弱

- Moro〈モロー〉反射の減弱

▶午後47

生後24時間、児の全身状態は改善傾向である。初回授乳前に経鼻胃管より血性の内容物が吸引された。吸引物はApt〈アプト〉試験で新生児血液と診断された。

児への初期処置として最も適切なのはどれか。

- 経管栄養の開始

- 新鮮凍結血漿の投与

- 上部消化管内視鏡検査

- ビタミンK2製剤の静脈内注射

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初産婦)。既往歴や生活歴に特記すべき事なく、妊娠経過中、母子ともに異常の指摘はなかった。妊娠39週1日、頭位経腟分娩で男児を出生した。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点、初期蘇生は行わずルーチンケアのみ行って終了したが蘇生の際の診察で左の口唇裂を認めた。出生体重2,950g。生後10分の児のバイタルサインは、体温37.2℃、呼吸数50/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)であった。

▶午後48

Aさんは以前より早期母子接触を希望していた。

早期母子接触前の児への対応として適切なのはどれか。

- 経鼻胃管の挿入

- 酸素投与の開始

- 閉鎖式保育器への収容

- 胸部エックス線写真の撮影

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニターの継続

▶午後49

生後4か月0日、約1か月前に手術を受け、児は元気に自宅で生活している。Aさんは児の発育発達の経過観察を目的に児を連れて外来を受診した。来院時の身体計測値は身長60.0cm、体重5,400g、頭囲42.5cmであった。あやすと声を出して笑い、人見知りをする様子はない。定頸はしているが寝返りはまだである。また、おもちゃを目の前に出しても手を伸ばすことができない。

現時点での児の評価で適切なのはどれか。

- 運動発達遅滞

- 精神発達遅滞

- 体重増加不良

- 発育発達順調

▶午後50

今回の外来受診の最後にAさんから「子どもの手術の都合もあって、まだ予防接種を何も受けることができていません」と相談があったため、1週後に初回予防接種の実施を検討した。周囲では感染症流行の情報はない。

初回予防接種として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 水痘ワクチン

- 肺炎球菌ワクチン

- おたふくかぜワクチン

- 四種混合〈DPT-IPV〉ワクチン

- 麻しん風しん混合〈MR〉ワクチン

次の文を読み51〜53の問いに答えよ。

Aさん(22歳、初産婦、外国籍)。妊娠10週。夫(30歳、外国籍、会社員)と2人暮らし。1年前に夫の仕事のため来日した。母子健康手帳の受け取りのため、夫婦でB市の保健センターに来所した。

▶午後51

Aさんへの支援にあたっての情報収集で最も優先されるのはどれか。

- Aさんの母国の母子保健サービス

- Aさん夫婦の日本語能力

- 在留資格の有無

- 夫の仕事の状況

▶午後52

保健センターの助産師は、子育て世代包括支援センター業務ガイドラインの考え方を参考に、Aさんの支援プランを検討することとなった。Aさんは、母国ではなく日本で出産する予定である。

支援プランの検討で適切なのはどれか。

- 出産予定の病院の助産師と連携して作成する。

- 日本の産育習俗に基づき計画する。

- Aさんの意見は最後に確認する。

- 初回の評価は出産後に行う。

▶午後53

Aさんは妊娠34週に、産後の生活や育児の相談のため、夫と共に保健センターに来所した。助産師に、異国での初めての育児に不安があると話した。育児は夫婦2人で行うこと、産後のサポートが不足していることがわかった。

Aさんに説明する母子保健サービスで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 新生児・褥婦訪問指導

- 乳幼児健康診査

- 一時預かり事業

- 産後ケア事業

- 入院助産

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

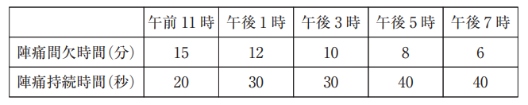

Aさん(39歳、初産婦)。身長154cm、体重60kg(非妊時50kg)。体外受精で妊娠し、妊娠経過は順調であった。妊娠40週3日、規則的な子宮収縮がありパートナーと一緒に午前11時に来院した。入院時の所見は、体温37.0℃、脈拍84/分、血圧110/74mmHg。頭位、第2胎向、児の推定体重2,760gであった。内診所見は子宮口開大2cm、展退度60%、Station-1であった。Aさんの入院後の陣痛間欠時間と陣痛持続時間は表のとおりである。

▶午後54

分娩開始と考えられる時刻はどれか。

- 午前11時

- 午後1時

- 午後3時

- 午後5時

- 午後7時

▶午後55

陣痛発来から11時間経過した。体温37.3℃、脈拍88/分、血圧118/76mmHg。陣痛間欠時間3分、陣痛持続時間50秒。胎児心拍数基線140bpm、胎児心拍数基線細変動中等度、胎動時に心拍が20bpm増加し30秒後基線に戻る波形があり、徐脈はない。内診所見は子宮口開大5cm、展退度80%、Station±0、恥骨後面1/2触知可、小泉門は11時方向に触れる。Aさんは「入院してから随分時間が経ちますが、まだお産にならないですか。赤ちゃんは大丈夫ですか」と不安気な表情で話す。

このときの助産診断で正しいのはどれか。

- 遷延分娩である。

- 第一胎向である。

- Reassuring fetal statusである。

- 児頭の最大周囲径は骨盤濶部である。

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」