国民衛生の動向でみる助産師国家試験の母子保健統計問題まとめ

「国民衛生の動向」は公衆衛生、母子保健・母子福祉、医療提供体制などの最新の動向を解説し、医療従事者や国家試験対策として広く用いられています。

助産師国家試験では、毎年1問程度、人口動態統計などを基にした最新の母子保健統計を問う問題が出題されており、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第107回(2024年)から第88回(2005年)までの20年間の助産師国家試験に出題された母子保健統計問題をピックアップし、最新の数値とともに解説しています。

これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

出生の動向

- 令和5年(2023年)の出生数は過去最低の72.7万人、人口千対の出生率は6.0と減少が続いている。

- 母の年齢階級別に出生率の推移をみると、20~24歳、25~29歳では昭和50年代以降低下を続け、代わって30歳以上の各階級が上昇し、近年は30~34歳の出生率が最も高い。

- なお、第1子出生時の母親の平均年齢も延びており、令和5年(2023年)は30.9歳となっている。

▶95回午前23改題

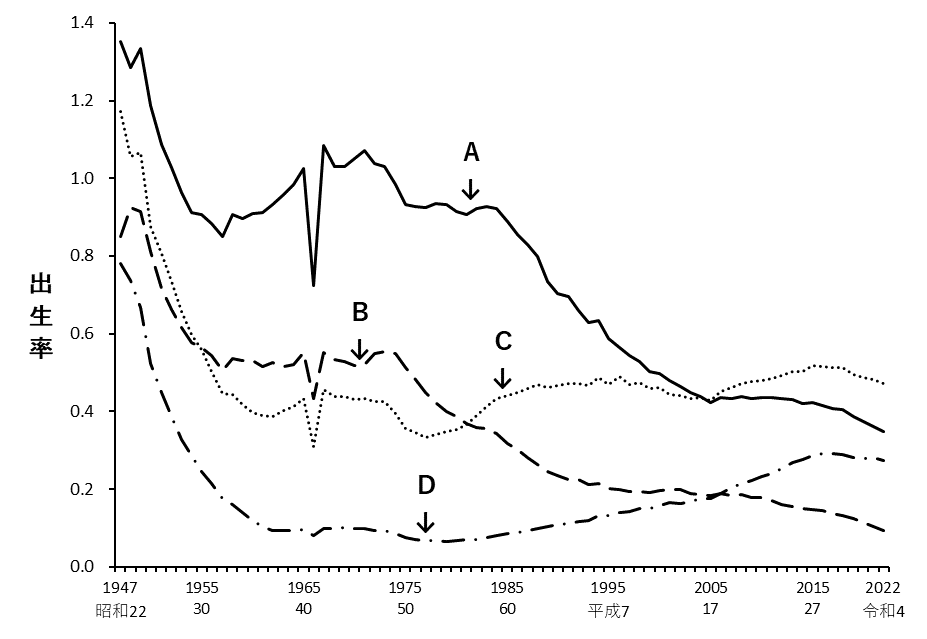

日本における20〜39歳の母の5歳ごとの年齢階級別出生率の推移を示す。

30〜34歳に該当するのはどれか。

- A

- B

- C

- D

合計特殊出生率

- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものを合計特殊出生率といい、令和5年(2023年)は1.20となっている。

- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.61、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.61となっている(令和4年)。

▶88回午前67

合計特殊出生率はどれか。

- (ある年齢階級の母が1年間に産んだ子の数/ある年齢階級の女子の人口)×1,000

- (同じ母親から出生した順位別出生数/15~49歳女子人口)×1,000

- (母の年齢別出生数/年齢別女子人口)の15~49歳の合計

- (母の年齢別女児出生数/年齢別女子人口)の15~49歳の合計

▶89回午前66改題

わが国の合計特殊出生率で正しいのはどれか。

- 18~49歳の女子人口を基に計算される指数である。

- 1950年代の低下は主に有配偶率の低下による。

- 1970年代以降の低下は主に30歳代における出生率の低下による。

- 令和5年(2023年)は1.20である。

▶100回午後12改題

日本の令和5年(2023年)の出生に関する統計で正しいのはどれか。

- 純再生産率は1.3である。

- 出生数は約100万人である。

- 沖縄県の合計特殊出生率は低率である。

- 母の年齢階級別出生率をみると30~34歳が最も高い。

妊産婦死亡(令和5年)

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいい、妊産婦死亡数は23人、妊産婦死亡率(出産10万対)は3.1となっている。

- 妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したものを直接産科的死亡(17人)、妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したものを間接産科的死亡(3人)という。直接産科的死亡の原因では「産科的塞栓症」が6人と最も多い。

▶92回午後28改題・89回午前67類問

わが国の令和5年(2023年)における妊産婦死亡の直接産科的死因の第1位はどれか。

- 産科的塞栓

- 分娩後出血

- 前置胎盤及び胎盤早期剥離

- 妊娠、分娩、産褥における浮腫、蛋白尿、高血圧性障害

周産期死亡

- 周産期死亡は、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいい、令和5年(2023年)の周産期死亡数は、妊娠満22週以後の死産が1,943胎、早期新生児死亡が460人の2,403胎・人となっている。

- 周産期死亡数を出産数(出生数+死産数)で割った1000対を周産期死亡率といい、令和5年(2023年)は3.3となっている。

- 最も多い死亡原因は「周産期に発生した病態」である。

▶102回午後26

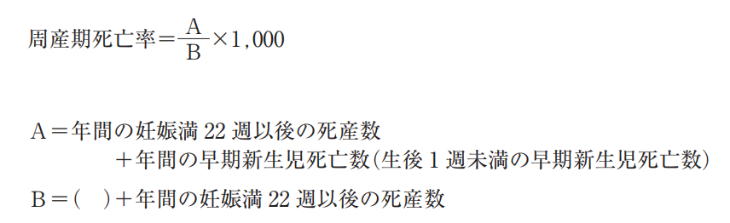

日本の人口動態統計調査における周産期死亡率を求める式を示す。

( )に入るのはどれか。

- 妊娠満12週以後22週未満の死産数

- 人工妊娠中絶数

- 新生児死亡数

- 年間出生数

- 年間出産数

▶97回午後35

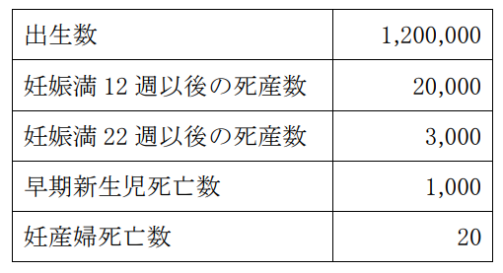

ある年の人口統計を表に示す。

周産期死亡率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

▶91回午前67改題

令和5年(2023年)の我が国の周産期死亡で正しいのはどれか。

- 母親の年齢が45歳以上の周産期死亡率は25~29歳の2倍以上である。

- 早期新生児死亡数は妊娠22週以後の死産数よりも多い。

- 最も多い死亡原因は先天奇形および染色体異常である。

- 周産期死亡率は6.0である。

乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡

- 乳児死亡は生後1年未満の死亡をいい、そのうち生後4週未満の死亡を新生児死亡、生後1週未満の死亡を早期新生児死亡という。

- 令和5年(2023年)では、乳児死亡数・率(出生千対)が1,325人・1.8、新生児死亡数・率(出生千対)が599人・0.8、早期新生児死亡数・率(出生千対)が460人・0.6となっている。

- 死因第1位は、乳児死亡・新生児死亡で「先天奇形、変形及び染色体異常」、早期新生児死亡が「周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害」となっている。

▶101回午後9改題

日本における令和5年(2023年)の乳児死亡について正しいのはどれか。

- 死因の第1位は乳幼児突然死症候群〈SIDS〉である。

- 乳児死亡数は2,000人を下回っている。

- 死亡率は3.0を上回っている。

- 早期新生児死亡は含まれない。

▶105回午前17改題

日本の令和5年(2023年)の早期新生児死亡で正しいのはどれか。

- 周産期死亡の8割を占める。

- 新生児死亡数の3割を占める。

- 死亡原因の第1位は敗血症である。

- 死亡率は出生1,000に対して0.6である。

死産

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいい、そのうち人工死産は胎児の母体内生存が確実なときに人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産である。

- 令和5年(2023年)の自然死産数は7,150胎、人工死産数は8,382胎で、死産率(出産千対)は自然死産が9.6、人工死産が11.3となっている。自然死産率は昭和36年(1961年)をピークに減少傾向にあるが、人工死産率は昭和50年頃から上昇と低下を示している。

- なお、母体保護法による人工妊娠中絶は長期的に減少傾向にあり、令和5年(2023年)の人工妊娠中絶件数は126,734件、人工妊娠中絶実施率(女子人口千対)は5.3となっている。

▶106回午前25改題

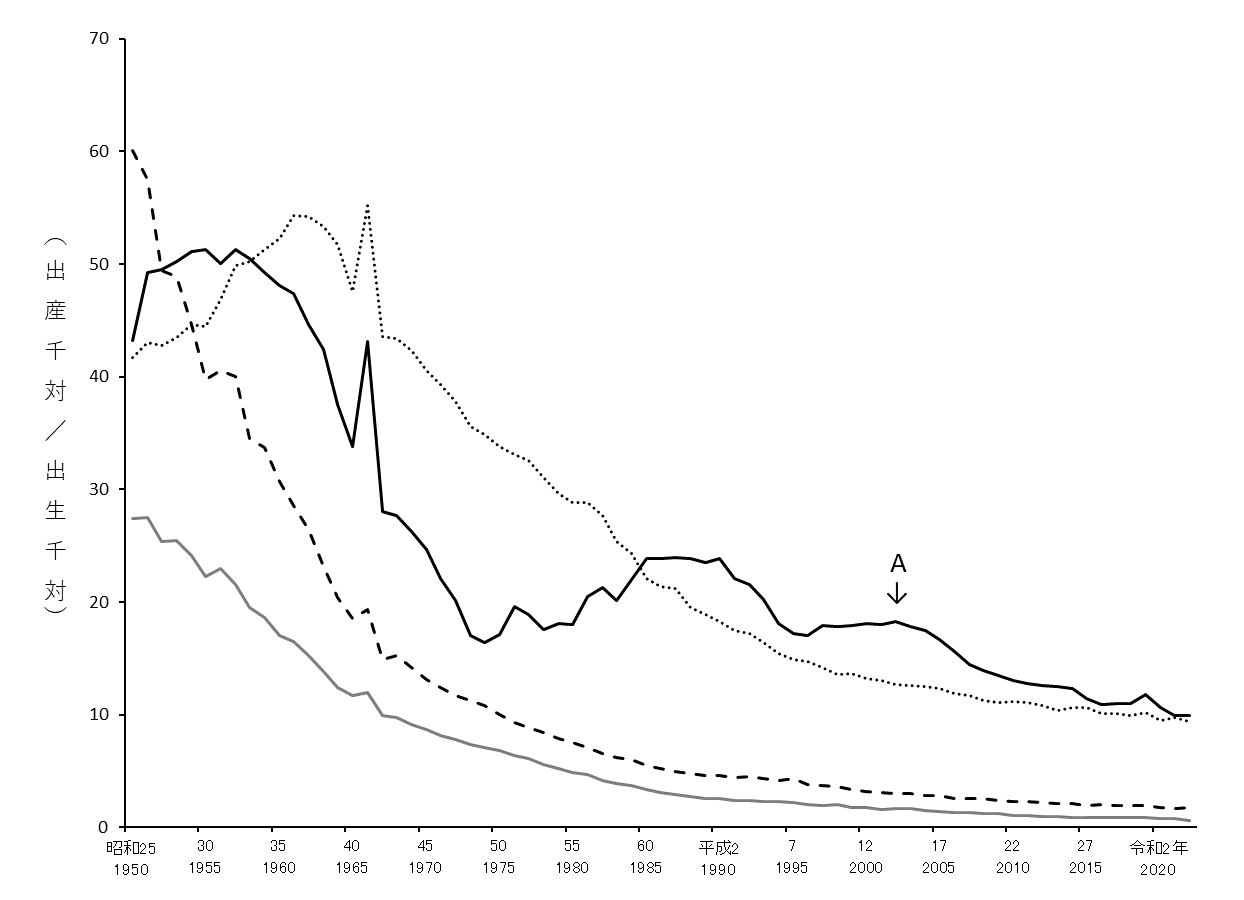

母子保健統計の年次推移グラフを示す。

Aに当てはまるのはどれか。

- 自然死産率

- 人工死産率

- 乳児死亡率

- 新生児死亡率

総合問題

▶98回午後35改題

令和5年(2023年)の母子保健統計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生数は過去20年で最低である。

- 自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡数は100人を超えている。

- 人工妊娠中絶数は前年に比べ増加している。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳を超えている。

▶99回午前13改題

日本の平成22年(2010年)以降の母子保健統計について正しいのはどれか。

- 令和5年(2023年)の自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡率は緩やかに低下を続けている。

- 乳児死亡の原因で最も多いのは不慮の事故である。

- 母の年齢階級別出生率が最も高いのは30〜34歳である。

▶103回午後34改題

令和5年(2023年)の日本の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は1.20である。

- 人工死産率よりも自然死産率の方が高い。

- 年齢別の出生率で最も高いのは25〜29歳である。

- 新生児死亡の原因は「周産期に特異的な呼吸障害、および心血管障害」が最多である。

▶104回午前20改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 合計特殊出生率は約1.6である。

- 周産期死亡数は約2,400人である。

- 人工妊娠中絶実施率(女子人口千対)は約1.0である。

- 女性の労働力率を年齢階級別にみると逆U字型曲線を描く。

▶94回午前24改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 人工死産率よりも自然死産率の方が高い。

- 人工妊娠中絶数は前年と比べて増加している。

- 低出生体重児の出生割合は全出生数の約1割である。

- 妊産婦死亡の原因は間接産科的死亡が半数以上である。

▶90回午前66改題

令和5年(2023年)の母子保健統計で正しいのはどれか。

- 妊産婦死亡率は3.1(出産10万対)である。

- 第1子出生時の母親の平均年齢は32.6歳である。

- 乳児死亡の原因の第1位は周産期の特異的な呼吸障害である。

- 早期新生児死亡の原因の第1位は胎盤・臍帯および卵膜の合併症である。