第98回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

平成27年2月19日実施の第98回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2025/2026」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第98回助産師国家試験目次

第98回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群で正しいのはどれか。

- 低身長がみられる。

- 先天性心疾患を伴う。

- X染色体のモノソミーが原因である。

- 2本以上のX染色体と1本以上のY染色体を有する。

▶午前2

Aさんは、外陰部に軽い掻痒感を伴う隆起性病変に気づいて受診し、尖圭コンジローマと診断された。

Aさんの治療で正しいのはどれか。

- 抗菌薬の服用

- ポビドンヨードによる消毒

- 副腎皮質ステロイドの塗布

- イミキモドクリームの塗布

▶午前3

新生児の帽状腱膜下血腫について正しいのはどれか。

- 骨膜下の出血である。

- 生後4、5日で発症する。

- 骨縫合を越えることはない。

- 出血性ショックの原因となる。

▶午前4

50歳の女性。夫と2人暮らし。更年期の健康教室終了後に「月経が不規則になりそろそろ生理が止まりそうで寂しい気がします。最近、これまでのように性欲がありません。妻としてこれでいいのかと思っています」と助産師に相談した。簡略更年期指数の得点は100点中23点であった。

最初の対応で最も適切なのはどれか。

- カウンセリングを勧める。

- 医療機関の受診を勧める。

- 健康的なライフスタイルについて指導する。

- 女性としての自己イメージについて確認する。

▶午前5

Dubowitz法による新生児成熟度の評価において成熟度が高いのはどれか。

- 耳介が平坦である。

- 乳腺線維を触れない。

- 皮膚の血管が見えない。

- 足底のしわがない。

▶午前6

自然流産について正しいのはどれか。

- 高齢妊婦では頻度が上昇する。

- 妊娠12週以降に生じやすい。

- 最も多い原因は感染である。

- 全妊婦の約5%に生じる。

▶午前7

妊娠36週0日の妊婦健康診査で胎児発育不全〈FGR〉が認められた。

経腹超音波検査による胎児の状態評価において、胎内環境が不良であることを示唆するのはどれか。

- 手掌の開閉動作がある。

- 羊水ポケットが5cmである。

- 臍帯動脈血流が逆流している。

- 呼吸様運動が30分間に2回ある。

▶午前8

思春期の子どもがいる親を対象に「思春期の子どもとの関わり方を考える」をテーマに、15人定員の参加型の小集団健康教室を計画した。

教室の運営で最も適切なのはどれか。

- 講師による講義形式で行う。

- 教室の運営は参加者に任せる。

- 親の年齢によってグループに分ける。

- 参加者の顔が見えるようにサークル型に椅子を置く。

▶午前9

妊産婦へのB群溶連菌〈GBS〉の検査と対応について正しいのはどれか。

- 検査部位は咽頭である。

- 検査時期は妊娠16週未満である。

- 検査は母体敗血症の予防のために実施する。

- 保菌者にはペニシリン系抗菌薬の投与が行われる。

▶午前10

30歳の初妊婦。妊娠23週5日。妊娠経過は良好。1年前から正規雇用の職員として働いている。「妊婦健康診査は有給休暇をとって受診していました。今後は妊婦健康診査の回数が増えたり、出産後も子どものことで仕事を休む機会が増えると思うのでどのような制度があるか聞きたい」と言う。

この妊婦への情報提供として正しいのはどれか。

- 「妊婦健康診査の受診に必要な時間を確保するための休暇の申請ができます」

- 「産後休暇の後に育児休業が1年とれます」

- 「看護休暇は1年に20日が限度です」

- 「子どもが小学生になるまで短時間勤務が可能です」

▶午前11

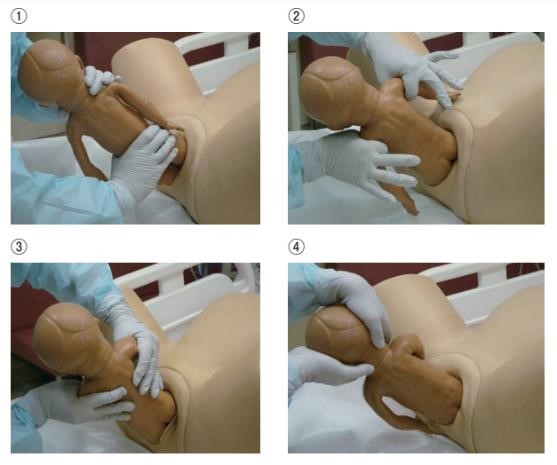

児娩出時の体幹の把持方法の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前12

36歳の初産婦。妊娠40週2日。午前11時25分に女児を娩出し、午前11時35分に胎盤を娩出した。胎盤娩出後の子宮底の高さは臍下2横指、硬式テニスボール様の硬さであった。出血が持続し、出血量は800mL。腟鏡診で、頸管9時方向に裂傷が認められた。

この時点で助産師がまず行う処置はどれか。

- 子宮双手圧迫法

- 子宮底輪状マッサージ法

- 麦角アルカロイドの準備

- ガーゼの腟内充填による圧迫

▶午前13

産褥4日の褥婦のバイタルサインで正常から逸脱しているのはどれか。

- 体温38.0℃

- 呼吸数20/分

- 脈拍60/分、整

- 血圧136/80mmHg

▶午前14

乳腺炎の褥婦に対する指導で正しいのはどれか。

- 搾乳しない。

- 乳房を温める。

- 授乳を継続する。

- 高エネルギー食を摂る。

▶午前15

Aさん(29歳、経産婦)。妊娠36週0日で胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け2,320gの男児を出産した。児は一過性多呼吸〈TTN〉のためNICUに入院した。産褥1日、助産師は午前9時にAさんを訪室した。Aさんは「私の子は元気ですか、心配です。今すぐに子どもに会いたい。午後の面会時間に来る上の子や夫に状況を話したい」と訴えた。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「午後の面会時間まで待ちましょう」

- 「一過性多呼吸は心配のない病気です」

- 「赤ちゃんに早めに会えるよう調整してみます」

- 「お母さんも赤ちゃんも元気になったら会いに行きましょう」

▶午前16

正常新生児の呼吸器系の特徴について正しいのはどれか。

- 口呼吸である。

- 胸式呼吸を主体とする。

- シーソー呼吸がみられる。

- 軽度の鼻閉音が聞かれる。

▶午前17

妊娠41週2日の1回経産婦。分娩時の胎児心拍数陣痛図でレベル5の異常波形が出現し、血管確保を行い、吸引分娩で出産した。児の体重は2,600g。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後7点、5分後9点。分娩第3期までの出血量は400mL、分娩後2時間の出血量は50mL。産婦は初回歩行を行い、気分不快はなかった。児の状態は良好であった。

このときの対応で適切なのはどれか。

- 輸液を継続して行う。

- 母児同室で経過をみる。

- 児を保育器で観察する。

- 分娩後8時間まで安静にするよう説明する。

▶午前18

在胎28週0日、体重1,200gで緊急帝王切開により出生した男児。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後3点で、気管内挿管後にNICUに入院し、呼吸窮迫症候群〈RDS〉と診断された。肺サーファクタント補充療法後、人工呼吸管理を開始し、いったん呼吸状態は安定した。2時間後に突然、児は徐脈になり、皮膚色が蒼白になった。

急変の原因として最も考えられるのはどれか。

- 無気肺

- 緊張性気胸

- 気管支肺異形成

- 脳室周囲白質軟化症

▶午前19

乳幼児期における事故を予防するための方法で最も適切なのはどれか。

- 車に乗るときは親が抱く。

- おもちゃはデザインで選ぶ。

- 子どもを1人で家に残さない。

- 風呂の残り湯は浴槽の底から10cm以下とする。

▶午前20

4か月児健康診査に来所した母児。児の計測時、大腿部につねったようなあざがみられた。児の表情は乏しく笑顔が見られない。母親は人目を気にするようにして落ち着きがなく、計測が終わると助産師から児を取り上げるようにした。児の体重は出生時2,300g、生後1か月3,100gと母子健康手帳に記載があり、本日は4,000gであった。体温37.2℃、呼吸数34/分、脈拍110/分。定頸している。オムツかぶれはない。

児のアセスメントで最も適切なのはどれか。

- 発育は正常である。

- 運動発達に異常がある。

- 被虐待児の可能性がある。

- バイタルサインは正常から逸脱している。

▶午前21

18歳の女性。未婚。無職。パートナーはいるが、経済的支援を受けられない。両親の所在は不明。腹痛の訴えがあり救急車で病院に搬送された。診察の結果、妊娠37週相当と診断され、胎児心拍数モニタリングを行い、胎児のwell-beingは良好であった。子宮口は8cm開大している。女性は「妊娠していると思わなかった。自分では育てられない」と言う。

この時点で連携をとる施設はどれか。

- 乳児院

- 助産施設

- 母子生活支援施設

- 市町村保健センター

▶午前22

養育医療について正しいのはどれか。

- 保護者が申請する。

- 申請先は都道府県である。

- 入院しない児も対象となる。

- 児童福祉法に基づく制度である。

▶午前23

Aさん(35歳、初産婦)。妊娠38週3日、3,600gの女児を正常分娩した。分娩時、会陰裂傷第3度と腟壁裂傷とがあり縫合術が施行された。Aさんから「私の分娩には健康保険が使えますか」と質問があった。

助産師の説明で最も適切なのはどれか。

- 「裂傷の大きさによって異なります」

- 「帝王切開以外は使えません」

- 「縫合の処置料は使えます」

- 「分娩介助料は使えます」

▶午前24

病院の助産師外来に通院している妊婦が助産所での分娩を希望した場合、助産所に転院可能なのはどれか。

- 合併している糖尿病の血糖コントロールは良好である。

- 先天性心疾患を有する児の分娩歴がある。

- 不妊治療後、順調に経過している。

- 身長145cmである。

▶午前25改題

31歳の初妊婦。妊娠30週0日、双胎妊娠。小学校の教員。

この妊婦へ支給される出産育児一時金で正しいのはどれか。

- 50万円である。

- 所得制限がある。

- 2人分支給される。

- 出産前から受け取ることができる。

▶午前26

30歳の初産婦。妊娠38週3日、3,020gの女児を正常分娩した。産褥4日、経過は順調で退院指導のために児を新生児室に預けていた。児の状態は良好である。午後1時、地震が発生し避難することになった。

危険を防止するために新生児を避難させる方法として最も適切なのはどれか。

- 母親が抱く。

- 助産師が抱く。

- コットを使用する。

- 最も近くにいる人が抱く。

▶午前27

母体血を用いた非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉について正しいのはどれか。

- 妊娠9週未満で行う。

- 確定的な検査ではない。

- 母体血中のホルモン値に基づいて判定される。

- 陽性であれば直ちに人工妊娠中絶の対象となる。

- Turner〈ターナー〉症候群の診断を目的としている。

▶午前28

マイナートラブルとして胸やけを訴える妊婦への保健指導で適切なのはどれか。

- 水分の摂取を制限する。

- 頻回にうがいするように勧める。

- 乳製品を多く摂取するように勧める。

- コーヒーを過剰に摂取しないように注意する。

- ビタミンAを過剰に摂取しないように注意する。

▶午前29

在胎38週0日、1,850gで出生した女児。外表奇形として、小下顎、耳介低位、後頭部の突出、手指の重なり及び揺り椅子状の足底が認められた。

最も考えられるのはどれか。

- ネコ鳴き症候群

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- Turner〈ターナー〉症候群

▶午前30

30歳の初産婦。産褥4日。子宮底の高さは臍下3横指、硬度は良好で、授乳後に血性悪露がみられる。Hb11.6g/dL。下肢に軽度の浮腫を認める。乳房は軽度緊満で、乳管口の開口数は左右6本ずつである。食事は摂れているが、分娩後に排便がなく腹部膨満感がある。

ケアの優先度が高いのはどれか。

- 子宮復古状態

- 貧血の状態

- 浮腫の状態

- 乳房の状態

- 排便の状態

▶午前31

18歳の初産婦。妊娠40週0日で正常分娩した。産褥3日、訪室すると啼泣している児のそばでテレビを観ている。児の寝衣は汚れている。母乳分泌は良好で3時間ごとに授乳を行っているが「眠たいので子どもの世話は面倒だ」と言う。

適切な声かけはどれか。

- 「人工乳を足しましょう」

- 「母親の自覚を持ちなさい」

- 「赤ちゃんがかわいそうですよ」

- 「授乳間隔を延ばして休みましょう」

- 「一緒に赤ちゃんの着替えをしましょう」

▶午前32

糖尿病合併妊娠について正しいのはどれか。

- 経口血糖降下薬が治療の第一選択である。

- 妊娠中は糖尿病網膜症が悪化する危険性は低い。

- 胎児の先天奇形の発生率は妊娠初期の血糖値と関係しない。

- 妊娠中は食後2時間の血糖値120mg/dL以下を目標とする。

- 産褥期にはインスリンの必要量は増加する。

▶午前33

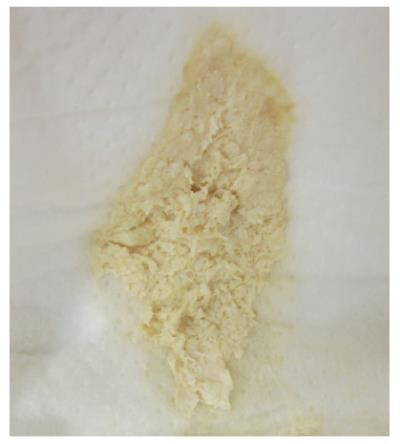

在胎37週3日、体重2,800gで出生した女児。生後30日に1か月児健康診査のため来院した。母乳栄養を行っており、この日の体重は3,600g。先天性代謝異常検査は全項目正常だが、母親は生後1か月になっても児の黄疸が遷延していることを気にしている。児の便の写真を別に示す。

この母親に対する黄疸の説明で最も適切なのはどれか。

- 「先天性甲状腺機能低下症の疑いがあります」

- 「体重増加不良により黄疸が長引いています」

- 「入院して光線療法を行う必要があります」

- 「母乳性黄疸であり、心配はいりません」

- 「直ちに黄疸の詳しい検査が必要です」

▶午前34

女性生殖器の外性器はどれか。2つ選べ。

- 陰核

- 腟

- 処女膜

- 子宮

- 卵管

▶午前35

最終月経の開始から6週3日。尿検査で妊娠反応陽性を確認後2週が経過しているが、胎嚢が子宮内に確認できない。性器出血はない。

次に行う検査で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 子宮卵管造影

- 尿蛋白量の測定

- 腟分泌物の細菌培養

- 内診による付属器周辺の圧痛の確認

- 血中ヒト絨毛性ゴナドトロピン〈hCG〉の測定

▶午前36

臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準に当てはまるのはどれか。2つ選べ。

- 羊水の混濁

- 子宮の圧痛

- 母体脈拍80/分

- 腟分泌物の増加

- 母体体温38.3℃

▶午前37

切迫子宮破裂で特徴的にみられるのはどれか。2つ選べ。

- 嘔吐

- 浮腫

- 過強陣痛

- 不穏状態

- 母体の徐脈

▶午前38

産褥期の肺塞栓症のリスク因子となるのはどれか。2つ選べ。

- 分娩誘発

- 前期破水

- 精神的な興奮

- 飲水量の制限

- 妊娠高血圧症候群

▶午前39

新生児の呼吸窮迫症候群〈RDS〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 肺胞の表面張力は低下している。

- 糖尿病合併妊娠では発症頻度が上昇する。

- 破水後時間が経つと発症頻度は上昇する。

- マイクロバブルテストは診断に有用である。

- 酸素管理は動脈血酸素分圧〈PaO2〉を100Torr以上に保つ。

▶午前40

保健師助産師看護師法施行規則に規定されている助産録の記載事項はどれか。2つ選べ。

- 妊娠高血圧症候群の妊婦の治療方針

- 産婦の配偶者の職業

- 保健指導の要領

- 産婦の性格

- 分娩経過

次の文を読み41〜43の問いに答えよ。

在胎30週3日、正常分娩で出生した男児。出生体重1,250g、身長38cm。出生直後に啼泣あり、羊水混濁はなかった。小児科医の蘇生処置後、直ちにNICUに入院した。保育器に収容され、体温36.1℃、呼吸数40/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(保育器内酸素濃度25%)であった。

▶午前41

入院時の適切なケアはどれか。

- 人工換気を開始する。

- 頸部を前屈位に保持する。

- 直ちに糖水を経口投与する。

- 保育器内の設定温度を30℃にする。

▶午前42

生後12時間で周期性呼吸と左鎖骨下に心雑音が認められた。体温37.0℃、呼吸数52/分、心拍数180/分、血圧48/18mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(保育器内酸素濃度25%)。

最も考えられる合併症はどれか。

- 未熟児無呼吸発作

- 未熟児動脈管開存症

- 一過性多呼吸〈TTN〉

- 呼吸窮迫症候群〈RDS〉

▶午前43

生後70日。修正週数40週、体重は2,150gとなり、近く退院予定である。助産師は母親から「退院後、感染に対してどのように気をつければよいでしょうか」と相談を受けた。

最も適切な対応はどれか。

- RSウイルス感染症の予防接種について話す。

- 退院後、半年間は受診時以外に外出をしないように話す。

- 早産児は一般の乳児よりも感染に対する抵抗力が高いと話す。

- 退院日から3か月以降に定期の予防接種を開始するように話す。

次の文を読み44〜46の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)。分娩後7か月、母乳育児をしている。避妊法に関する相談で受診し経口避妊薬を開始したいという。身長160cm、体重68㎏。産褥3日に高血圧に対して降圧薬が処方され1か月内服した。現在は内服していない。1日20本喫煙している。

▶午前44

助産師は、このままでは経口避妊薬の内服は禁忌であると判断した。

判断した理由で正しいのはどれか。

- 肥満

- 喫煙

- 母乳育児中

- 分娩からの期間

- 降圧薬内服の既往

▶午前45

Aさんは「現在、コンドームで避妊している。夫は避妊にあまり協力的ではない。来月から仕事に復帰するので、今は妊娠したくない」と言う。

この場合、検討すべき避妊方法で適切なのはどれか。

- 基礎体温法

- 精管切除結紮術

- 子宮内避妊器具〈IUD〉

- コンドームの使用の継続

▶午前46

Aさんは「今の子どもが小学生になってから次の妊娠をしようと思っています」と話した。

説明すべき内容で最も適切なのはどれか。

- 妊孕力

- 各避妊法の失敗率

- 人工妊娠中絶の弊害

- 男性と女性の身体の仕組み

次の文を読み47〜49の問いに答えよ。

Aさん(33歳、初産婦)。妊娠36週3日。散歩中にサラサラと流れる出血があり、月経痛よりも強い持続的な下腹部痛を感じた。胎動は自覚しているが心配になり、Aさんは受診している病院に電話した。夫は自宅から1時間程度の場所にある職場で勤務中のため不在であった。

▶午前47

この時点での対応で適切なのはどれか。

- 「直ちに来院してください」

- 「夫が帰宅してから一緒に来院してください」

- 「入院に必要な物品を整えてから来院してください」

- 「しばらく様子を見て腹痛が持続しているなら来院してください」

▶午前48

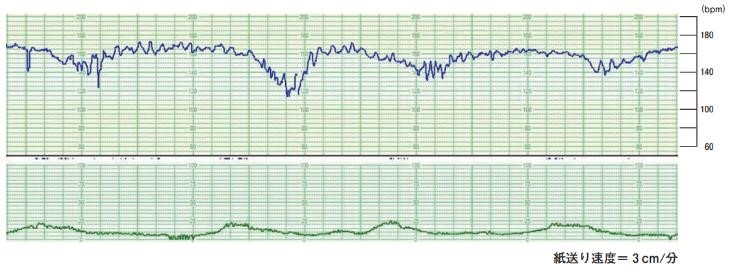

来院時、Aさんは腹部の痛みを訴え苦悶様の表情をしている。子宮は持続的に固く触れる。体温36.8℃、呼吸数15/分、脈拍95/分、血圧130/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉100%。内診所見は、子宮口2cm開大、展退度40%、Station-2、第1頭位、未破水。子宮口から持続的な血性の液体流出を認める。このときの胎児心拍数陣痛図を別に示す。

胎児心拍数陣痛図で認める所見はどれか。

- 基線細変動の亢進

- 胎児心拍数基線の低下

- 遅発一過性徐脈

- 変動一過性徐脈

- 早発一過性徐脈

▶午前49

胎児心拍数陣痛図を確認した後の対応として適切なのはどれか。

- 歩行を促す。

- 帝王切開の準備を進める。

- 降圧薬の点滴静脈内注射を準備する。

- オキシトシン点滴静脈内注射を準備する。

- 胎児心拍数陣痛モニタリングを中止する。

次の文を読み50〜52の問いに答えよ。

Aさん(38歳、1回経産婦)。Aさんは第1子を3年前に病院で正常分娩し、現在の健康状態は良好である。妊娠が判明し、今回は助産所での出産を希望して妊婦健康診査を受けている。妊娠経過は順調である。

▶午前50

妊娠30週0日。Aさんは「上の子どもを出産に立ち会わせたいと思っています。でも、夫は子どもがショックを受けるのではないかと心配しています」と話した。

このときのAさんへの説明で最も適切なのはどれか。

- 「上の子の気持ちを大切にしましょう」

- 「子どもの立ち会いはやめた方がよいです」

- 「母親であるAさんの希望を第一に考えてください」

- 「赤ちゃんが出てくるところを見せないようにしましょう」

▶午前51

妊娠39週3日。Aさんは、自然に陣痛発来し助産所に到着した。入院時の内診所見は、子宮口4cm開大、Station+1、第2頭位。4時間後に子宮口全開大し、四つん這いの姿勢で分娩することになった。その後、順調に経過し児頭が娩出した。

第4回旋で児が顔を向ける方向はどれか。

- 産婦の腹側

- 産婦の背側

- 産婦の右方向

- 産婦の左方向

▶午前52

Aさんは、3,480gの女児を正常分娩で出産した。会陰裂傷第1度であったが縫合はしていない。産褥1日、Aさんは「お産のときに痔が出てしまいました。トイレで戻そうとしたのですが、痛くて触れません。妊娠中からありました。授乳で座っているのもつらいです」と話した。Aさんの脱肛は2cm×2cmの大きさで、腫脹がみられた。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 円座を利用するよう勧める。

- 授乳以外は横になるよう勧める。

- 肛門部に冷罨法を行うよう勧める。

- 臥床時は下肢を挙上するよう話す。

- 骨盤底筋訓練を実施するよう説明する。

次の文を読み53〜55の問いに答えよ。

Aさん(29歳、1回経産婦)。前回の出産は2年前であり、妊娠経過は順調で、微弱陣痛のため子宮収縮薬を使用し病院で正常分娩した。今回妊娠が判明し、妊娠18週0日に自宅での出産を希望して自宅分娩を扱う開業助産師を受診した。開業助産師は近隣の助産師と協力体制をとっている。

▶午前53

Aさんと初めて会った際の助産師の対応で最も適切なのはどれか。

- 自宅分娩の分娩費用を説明する。

- 自宅分娩の申し込みの手続きを行う。

- 自宅分娩を希望したことを称賛する。

- 自宅分娩には家族の理解が必要であることを説明する。

▶午前54

Aさんは、夫と子どもとの3人暮らし。自宅はマンションの4階で間取りは2LDKである。夫は会社員で育児には協力的である。

自宅分娩のために助産師が行う事前準備で適切なのはどれか。

- 助産師が待機する部屋を準備するようAさんに依頼する。

- 助産師が到着するまで何もしないように夫に説明する。

- 分娩時は子どもを預けるようにAさんに説明する。

- 分娩時の協力を近隣の助産師に依頼する。

▶午前55

妊娠39週5日。午前7時に陣痛が発来し、助産師がAさんの自宅に午前7時30分に到着した。到着時の内診所見は、子宮口6cm開大、展退度80%、Station+1。軽い努責感がある。胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数基線130bpm、30分前から陣痛発作に伴い最下点100bpmの緩やかに下降する徐脈が出現し、20〜30秒で回復している。基線細変動は正常である。

この時点での助産師の対応として最も適切なのはどれか。

- Aさんに努責を促す。

- 嘱託医師に報告する。

- そのまま経過観察する。

- 急いで新生児蘇生の準備をする。

第98回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

授乳期における喫煙によるニコチンの影響について正しいのはどれか。

- 射乳反射を亢進させる。

- 母乳中には移行しない。

- 母乳の分泌を抑制する。

- 母乳中の脂肪含有量を増加させる。

▶午後2

風邪の症状があり、市販の総合感冒薬を内服した母乳育児中の母親から授乳について質問があった。総合感冒薬の主成分はアセトアミノフェンであることを確認した。

対応で最も適切なのはどれか。

- 「人工乳に切り替えましょう」

- 「搾乳して母乳を与えましょう」

- 「直接授乳を中止する必要はありません」

- 「冷凍した母乳を解凍して与えましょう」

▶午後3

高プロラクチン血症に伴う無月経の原因となるのはどれか。

- 体重減少

- 下垂体の腫瘍

- 分娩時大量出血

- ドパミン受容体刺激薬の内服

▶午後4

更年期の期間で適切なのはどれか。

- 閉経の前後3か月

- 閉経の前後1年

- 閉経の前後2年

- 閉経の前後5年

▶午後5

臍帯について正しいのはどれか。

- 臍帯の表面は絨毛膜からなる。

- 臍帯動脈は臍帯静脈よりも太い。

- 2本の臍帯静脈と1本の臍帯動脈がある。

- 酸素分圧は臍帯動脈血よりも臍帯静脈血で高い。

▶午後6

正常に経過している褥婦の産褥3日における変化で正しいのはどれか。

- 尿量が減少する。

- 尿蛋白が検出される。

- 血清鉄は正常範囲となる。

- 血中にヒト胎盤性ラクトゲン〈hPL〉が検出されない。

▶午後7

正常な分娩の進行について正しいのはどれか。

- 第1回旋では児背の位置が変化する。

- 第2回旋では小泉門が母体の背側に近づく。

- 第3回旋では児頭が後屈する。

- 第4回旋では肩甲が長軸方向で180度回転する。

▶午後8

出生時の体重と身長が在胎週数相当の10パーセンタイル未満である児を表すのはどれか。

- 後期早産児

- 極低出生体重児

- 超低出生体重児

- 不当軽量児〈SGA〉

▶午後9

妊娠高血圧腎症で重症と判定される尿蛋白定量の基準値はどれか。

- 300mg/日以上

- 1g/日以上

- 2g/日以上

- 5g/日以上

▶午後10

32歳の初産婦。妊娠28週0日で原因不明の死産となった。死産の翌日、褥婦は「私が何かいけないことをしたのでしょうか。赤ちゃんの世話を楽しみにしていたのに」と自分を責める言葉がみられた。

この褥婦への入院中のグリーフケアで最も適切なのはどれか。

- 「次の妊娠に期待しましょう」

- 「一緒に赤ちゃんに洋服を着せてあげましょう」

- 「妊娠中のあなたの行動を振り返ってみましょう」

- 「死産のことは誰にも話さないようにしましょう」

▶午後11

分娩第2期の産痛について正しいのはどれか。

- 腰背部の痛みが増強する。

- 外陰部の伸展圧迫に伴い強くなる。

- 陣痛間欠時に呼吸に集中することで緩和される。

- 第10〜12胸神経および第1腰神経へ伝達される。

▶午後12

妊娠40週0日の初産婦。3,700gの児を正常分娩した。分娩所要時間5時間30分。会陰裂傷第3度。分娩時出血量600mLで、麦角アルカロイドを使用した。分娩後4時間経過し、排尿を促した。子宮底の高さは臍下2横指、子宮は硬く触れる。排尿時痛、下腹部痛および創部の拍動痛を訴えた。

最も疑われるのはどれか。

- 胎盤遺残

- 外陰部血腫

- 尿路感染症

- 子宮復古不全

▶午後13

産後うつ病で正しいのはどれか。

- 再発は5%以下である。

- 一過性の気分の変調である。

- 産後6か月ころに発症しやすい。

- 抑うつ気分が2週以上持続する。

▶午後14

34歳の初産婦。妊娠41週1日。妊婦健康診査のため妊娠16週から受診している助産所に来所した。身長152cm、体重56kg(非妊時体重46kg)。血圧122/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(±)。妊娠経過で特記すべきことはない。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 医療機関へ入院を勧める。

- 過期産となることを説明する。

- 次回の受診を1週後にする。

- 連携する産婦人科医に相談する。

▶午後15

新生児の身体を構成する水分の割合について正しいのはどれか。

- 体重当たりの割合は成人より小さい。

- 成長に伴い細胞内の割合は小さくなる。

- 細胞内の割合より細胞外の割合が大きい。

- 早産児は正期産児より体重当たりの割合が小さい。

▶午後16

出生後にみられる新生児の循環動態の変化について正しいのはどれか。

- 右房圧は左房圧よりも高くなる。

- 肺動脈圧は大動脈圧よりも高くなる。

- 出生後、速やかに肺血管抵抗は上昇する。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇により動脈管は収縮する。

▶午後17

2か月児と2歳児の母親。母親は上の子どもへの対応について助産師に相談した。「最近は勝手に赤ちゃんのオムツを替えたりします。無理に赤ちゃんの足を持ち上げるなど危ないことがあります。やめるように言うと暴れるようにして泣き、手がつけられません。どうしたらよいでしょうか」と言う。

母親への助言で最も適切なのはどれか。

- 一緒にオムツ交換をする。

- 乳児のいる部屋に入れない。

- オムツ交換時に遊びを与える。

- 母親の言うことをきくように言い聞かせる。

▶午後18

1歳6か月児で継続的なフォローが必要な状態はどれか。

- なぐり書きをする。

- 一人歩きができない。

- 上着を脱ぐことができない。

- 2語文を話すことができない。

▶午後19

母子健康手帳の交付について正しいのはどれか。

- 妊娠12週以降に交付される。

- 双胎の場合には2冊交付される。

- 交付には妊娠の診断書が必要である。

- 交付の代理申請は認められていない。

▶午後20

助産所の管理者に義務付けられているのはどれか。

- 産科医療補償制度への加入

- 助産師免許の助産所内での掲示

- 医療安全支援センターへの開設の届出

- 職員に対する医療に係る安全管理のための研修の実施

▶午後21

思春期の女子を対象とした外来を週1回行うことになり、担当医師と助産師のチーム3人で事前に検討した。

外来の運営方法について最も適切なのはどれか。

- 診察時間は平日の午前に設定する。

- 診察後の指導は保護者同伴とする。

- 待合室は成人女性の外来と別にする。

- 外来は毎回異なる助産師が担当する。

▶午後22

産科医療補償制度について正しいのはどれか。

- 補償を申請できるのは児の主治医である。

- 補償を申請できるのは5歳の誕生日までである。

- 補償を申請できるのは生後3か月の時点からである。

- 障害の原因が染色体異常であると判断された児も補償対象となる。

▶午後23

32歳の初妊婦。妊娠37週5日の胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数基線125bpm、基線細変動は消失し、高度変動一過性徐脈が確認された。

この胎児心拍数陣痛図の波形レベルはどれか。

- レベル1

- レベル2

- レベル3

- レベル4

- レベル5

▶午後24

前回の分娩で子宮内反症を起こした経産婦。今回の妊娠経過は順調で、正常な経過で児を娩出した。

児娩出後の胎盤娩出のための対応で最も適切なのはどれか。

- 臍帯を牽引する。

- 子宮底を圧迫する。

- 胎盤を用手剥離する。

- 子宮底を輪状マッサージする。

- 胎盤剥離徴候がみられるまで待つ。

▶午後25

分娩後48時間。突然、褥婦に多量の性器出血を認めた。

原因として考えられるのはどれか。

- 子宮破裂

- 頸管裂傷

- 腟壁血腫

- 血栓性静脈炎

- 卵膜・胎盤遺残

▶午後26

更年期障害に対するホルモン補充療法で最も治療効果が得られやすいのはどれか。

- ほてり

- 尿漏れ

- 肩こり

- 皮膚の乾燥

- 骨量の減少

▶午後27

手技の実施によって子宮胎盤循環が悪化し、胎児の低酸素状態を急激に悪化させる危険性が指摘されているのはどれか。

- 吸引分娩

- 鉗子分娩

- 子宮底圧迫法

- Bracht〈ブラハト〉法

- Veit-Smellie〈ファイト・スメリー〉法

▶午後28

正期産で出生した児の生後12時間の所見で、直ちに小児科医に報告する必要があるのはどれか。

- 排尿がみられない。

- 排便がみられない。

- 羊水様の嘔吐が数回みられる。

- 股関節に開排の制限がみられる。

- 出生時から頭部全体が膨隆してきている。

▶午後29

医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれか。

- 保育器

- 分娩室の床面積

- 入所する妊産婦用の食堂

- 洗浄機能の付いたトイレ

- 子ども用のプレイルーム

▶午後30

Müller〈ミュラー〉管から形成される臓器はどれか。2つ選べ。

- 子宮

- 卵管

- 卵巣

- 精管

- 精巣

▶午後31

常位胎盤早期剥離を示唆する所見はどれか。2つ選べ。

- 単一臍帯動脈

- 胎盤母体面の凝血塊の付着

- 胎盤実質内の石灰沈着

- 胎盤実質内の梗塞

- 血性羊水

▶午後32

子宮筋腫合併妊娠で起こりやすいのはどれか。2つ選べ。

- 早産

- 耐糖能異常

- 細菌性腟炎

- HELLP症候群

- 胎盤の位置異常

▶午後33

新生児の体温について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 褐色脂肪組織で熱産生を行う。

- 成人に比べ輻射による熱喪失が小さい。

- 環境温度が低いと酸素消費量が小さくなる。

- 低体温は代謝性アルカローシスの原因となる。

- 出生直後に羊水を拭くことで熱喪失が予防できる。

▶午後34

在胎38週0日、体重2,800gで出生した児。蘇生の初期処置を終えたところ、あえぎ呼吸で心拍数は6秒間に9回であった。

新生児蘇生法ガイドライン2010に基づいて管理する場合、このときの処置で適切なのはどれか。2つ選べ。

- パルスオキシメータの装着

- フリーフローでの酸素投与

- バッグ・マスク換気

- アドレナリンの投与

- 胸骨圧迫

▶午後35改題

令和5年(2023年)の母子保健統計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生数は過去20年で最低である。

- 自然死産率は人工死産率よりも高い。

- 妊産婦死亡数は100人を超えている。

- 人工妊娠中絶数は前年に比べ増加している。

- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳を超えている。

次の文を読み36〜38の問いに答えよ。

Aさん(40歳、女性)。39歳のときに43歳の男性と結婚し、1年間基礎体温を記録して妊娠のタイミングをはかっていた。妊娠に至らなかったため、不妊症の検査を希望して来院した。

▶午後36

不妊症の検査を始めるときの指導で最も適切なのはどれか。

- 「あなたの検査に夫の同意が必要です」

- 「42歳を超えたら治療をやめたほうがよいです」

- 「一度治療を始めたら途中で休んではいけません」

- 「高齢の妊娠では母体と胎児に異常が生じるリスクが高くなります」

- 「不妊期間が2年になるまで排卵日に合わせて性交渉を行いましょう」

▶午後37

Aさんの既往歴に特記すべきことはなく、理学的所見も正常である。基礎体温は二相性であった。2回目の受診時にAさんは「結婚してしばらくは排卵日に性交渉をもつようにしていましたが、夫が3か月くらい前から疲れているという理由で性交渉をもつことを拒否するようになりました。夫は容器に精液を採ることはできると言っています」と打ち明けた。

Aさんに勧める内容で最も適切なのはどれか。

- 「あなたへの検査は中止しましょう」

- 「夫婦でカウンセリングを受けましょう」

- 「夫にもっと協力するよう話しましょう」

- 「夫が採取した精液を腟内に自己注入しましょう」

▶午後38

夫の精液検査を行ったところ、容器内に4.0mLの精液が採取されていたが、精液中に精子を全く認めなかった。射精感はあったという。1週後に再検査したが同様の結果であった。

Aさん夫婦に勧める内容で適切なのはどれか。

- 養子縁組をする。

- 精巣生検を受ける。

- 精子の提供者を探す。

- 受精卵の提供者を探す。

次の文を読み39〜41の問いに答えよ。

28歳の初産婦。妊娠39週5日。妊娠経過は順調であった。午後5時に陣痛発来し、午後8時に夫に付き添われて入院した。入院時、内診所見は子宮口3cm開大、展退度60%、Station-3、子宮頸管の硬度は中、子宮口の位置は中央、矢状縫合は横径に一致し、小泉門は9時の方向に触れ、未破水である。陣痛間欠5分、陣痛発作20〜30秒。胎児心拍数基線は145bpmであった。夫は産婦の様子をみて心配している。

▶午後39

入院時の助産診断で正しいのはどれか。

- 第1頭位である。

- 児頭最大径は骨盤𤄃部である。

- Bishop〈ビショップ〉スコアは9点である。

- Friedman〈フリードマン〉曲線の潜伏期である。

▶午後40

翌日午前8時40分の内診所見は、子宮口8cm開大、展退度90%、Station+1、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方、大泉門を1時方向に触れ、未破水である。陣痛間欠2分、陣痛発作60秒。体温37.2℃、呼吸数20/分、脈拍95/分、血圧160/100mmHg。上腹部痛を訴えている。頭痛や気分不快、手指の震えはない。濃縮尿がみられる。

このときの所見で直ちに対応が必要なのはどれか。2つ選べ。

- 血圧

- 脈拍数

- 呼吸数

- 濃縮尿

- 上腹部痛

▶午後41

午前10時の内診所見は、子宮口全開大、展退度100%、子宮頸管の硬度は軟、Station+3、大泉門が先進し0時方向にあり、産瘤が形成されている。陣痛間欠1分30秒〜2分、陣痛発作70〜80秒。5分前に自然破水し、羊水の混濁はなかった。陣痛間欠時の血圧は130/90mmHgであり、上腹部痛は消失した。陣痛発作時は上手に怒責を逃がす呼吸をしている。胎児心拍数陣痛図で早発一過性徐脈が認められる。陣痛発作時の産婦の表情を見た夫は助産師に「妻のあのようなつらい表情を見たのは初めてです」と戸惑った表情で言った。

このときの夫への対応で最も適切なのはどれか。

- 「このくらいの痛みは普通です」

- 「一緒に呼吸をしてあげてください」

- 「帝王切開になる可能性が高いです」

- 「お疲れでしょうから、別室で待機してください」

次の文を読み42〜44の問いに答えよ。

32歳の初産婦。身長155cm、非妊時体重68kg、非妊時BMI28.3。妊娠12週0日、初診時の妊婦健康診査の血液検査データは、随時血糖85mg/dL、HbA1c5.5%であった。

▶午後42

妊娠33週0日。妊娠12週以降初めて病院を受診した。体重82kg。尿糖2+。子宮底長35cm。胎児推定体重は2,600g、羊水量は多めであった。

この時点での母児の状態について正しいのはどれか。

- 妊娠糖尿病である。

- 羊水検査が必要である。

- 耐糖能検査を行う必要がある。

- 胎児推定体重は正常範囲である。

▶午後43

妊娠39週4日。陣痛発来し午前4時に入院した。入院時、血圧135/82mmHg。尿蛋白(-)、尿糖2+。午前10時に自然破水し、午後5時に子宮口全開大となったが、微弱陣痛のためオキシトシン点滴静脈内注射による陣痛促進が行われた。午後10時46分、4,150gの女児を経腟分娩した。Apgar〈アプガー〉スコアは、1分後8点、5分後9点。午後10時52分に胎盤が娩出され、子宮内に遺残はなかったが、子宮底部は臍よりも高い位置に軟らかく触知された。腟口から持続的な出血が認められ、午後11時15分の時点で総出血量が1,400mLとなった。

出血量の増加に関係した可能性が高いのはどれか。

- 児の体重

- 破水の時期

- 母体の身長

- 母体の血圧

▶午後44

午後11時20分、性器出血が持続し総出血量1,800mLとなり、気分不快を訴えた後、名前の呼びかけに対する応答が困難となった。体温37.1℃、呼吸数25/分、脈拍130/分、血圧74/35mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%であった。

この時点での判断で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 輸血を準備する必要がある。

- 痛み止めの坐薬が必要である。

- 子宮収縮抑制薬の使用が必要である。

- 仰臥位低血圧症候群の可能性が高い。

- ショックインデックスは1.5を超えている。

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

Aさん(33歳、経産婦、銀行員)。妊娠28週0日。妊婦健康診査で、身長160cm、体重70kg(非妊時体重58kg)。血圧136/90mmHg。尿蛋白+、尿糖(-)。下肢に浮腫と静脈瘤は認めない。Hb11.5g/dL、Ht34%。胎児推定体重1,200g、AFI8.0、子宮頸管長35mmであった。前回の妊婦健康診査までは異常は指摘されていない。

▶午後45

この時点の母体のアセスメントで適切なのはどれか。

- 正常経過

- 切迫早産

- 妊娠貧血

- 妊娠高血圧症候群

- 胎児発育不全〈FGR〉

▶午後46

Aさんは「職場のストレスのために甘いものを食べ過ぎてしまい、急に体重が増えすぎたと反省しています」と話した。

Aさんに勧める摂取エネルギー量の計算式として適切なのはどれか。

- 20kcal×非妊時体重(kg)

- 30kcal×非妊時体重(kg)

- 30kcal×理想体重(kg)+100kcal

- 30kcal×理想体重(kg)+200kcal

▶午後47

Aさんは「できる限り仕事を続けたいと思っているのですが、1日中顧客の苦情を聞いている仕事なので、最近では夕方になると疲れて頭が痛くなります」と話した。助産師は母性健康管理指導事項連絡カードを発行した。

母性健康管理指導事項連絡カードを活用してAさんが申請できる措置はどれか。2つ選べ。

- 勤務時間の短縮

- 横になっての休息

- 週1回の妊婦健康診査

- 緊張を多く感じる作業の制限

- 同一姿勢を強制される作業の制限

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん(28歳、1回経産婦)。妊娠38週5日。午後1時に外陰部に液体の流出を感じ、おりものパッドが濡れていたため午後2時に来院した。今回の妊娠経過中に妊娠33週ころからくしゃみをすると尿漏れがしばしば生じていた。

▶午後48

尿漏れと破水の鑑別診断において最も適切な方法はどれか。

- 腟分泌物の細菌培養検査を行う。

- おりものパッドに流出した液体の量を計測する。

- 腟鏡診にて後腟円蓋に液体貯留があるかを確認する。

- BTB試験紙をおりものパッドに付けて色調の変化を確認する。

▶午後49

Aさんは破水と診断されて入院した。入院時の内診所見は、子宮口3cm開大、展退度50%、Station-2であった。午後5時に規則的な陣痛が出現して次第に増強した。午後9時に子宮口8cm開大、Station+1、小泉門が10時方向に触れた。Aさんは陣痛時につらそうな表情を浮かべている。体温37.2℃、脈拍80/分、血圧120/75mmHg。胎児心拍数陣痛図で、胎児心拍数基線は正常、子宮収縮のピークと一致する最下点90bpmで持続時間10秒の一過性徐脈が出現している。

午後9時の助産診断で正しいのはどれか。

- 正常経過

- 回旋異常

- 微弱陣痛

- 子宮内感染

- 児頭は骨盤内に未固定

▶午後50

午後10時、急速に児頭が下降し、午後10時10分に排臨となり、午後10時11分に児頭から肩甲まで娩出し、3,260gの男児を正常分娩した。Apgar〈アプガー〉スコアは、1分後7点、5分後9点であった。児娩出後1分に480gの胎盤を自然に娩出した。腟と会陰に裂傷が生じ、肛門括約筋に損傷があったが、直腸粘膜面には達していない。

このときの状態の判断として正しいのはどれか。

- 会陰裂傷第3度が生じている。

- 分娩後に便失禁が生じることはない。

- 胎盤の娩出時に裂傷が生じた可能性が高い。

- 肛門括約筋は縫合せず自然治癒を待つのが良い。

次の文を読み51〜53の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初産婦)。妊娠41週0日。身長158cm、体重80kg(非妊時体重75kg)。午後7時に陣痛発来し、午後10時に入院した。現在は1時間前に比べて陣痛間欠が短縮したと自覚がある。胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusであった。体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。Seitz〈ザイツ〉法(±)。妊娠40週3日の妊婦健康診査で胎児推定体重3,800g、BPD9.7cm、AFI8.0であった。

▶午後51

入院時の助産診断で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 過期産である。

- 巨大児と推定される。

- 遷延分娩の可能性がある。

- 妊娠高血圧症候群である。

- 母児の健康状態は良好である。

▶午後52

分娩第2期になり2時間が経過し、微弱陣痛のためオキシトシン点滴静脈内注射が開始された。その後、順調に分娩が進行し、オキシトシン点滴静脈内注射の開始後30分に児頭まで娩出した。その後、前在肩甲娩出術を試みたが娩出しない。

このときの対応として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 子宮底部を圧迫する。

- 強く児頭を牽引する。

- 恥骨上縁圧迫法を行う。

- オキシトシンを増量する。

- McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。

▶午後53

4,032gで出生した男児。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点。出生時に羊水混濁はなかった。

まず確認する児の異常はどれか。2つ選べ。

- 鎖骨骨折

- 腕神経叢麻痺

- 顔面神経麻痺

- 帽状腱膜下出血

- 胎便吸引症候群

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(28歳、初産婦)。夫と2人暮らし。両親と姉とが近隣に住んでいる。夫は長距離トラックの運転手をしており、自宅に帰る時間は不規則である。妊娠24週2日、初めて妊婦健康診査を受診し、計画していない妊娠だと話した。その後、妊婦健康診査を3回受診し、妊娠38週0日に正常分娩した。入院中の母児の状態は良好であった。産後5日、産後の生活の手伝いが決まらないまま退院した。病院の助産師は、市町村保健センターに連絡し、依頼を受けた地域の助産師が産後8日に訪問した。

▶午後54

訪問すると「家事と育児は1人でしています。夜も授乳でゆっくり眠れていません」と言う。

最初の対応で適切なのはどれか。

- 児童相談所に相談するよう説明する。

- 夫に育児を手伝ってもらうよう話す。

- 家事を手伝ってくれる者を確認する。

- 子育て中の親子が集うサークルを紹介する。

▶午後55

地域の助産師は、初回訪問で授乳方法を指導し、産後11日にAさんを再訪問した。児の体重は1日30g増加している。児の栄養は母乳栄養のみであった。児の抱き方はぎこちなく、オムツ交換に時間がかかっている。オムツ交換の回数を確認すると1日6回程度という。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

- 「育児を頑張っていますね」

- 「人工乳を足した方がいいですね」

- 「オムツ交換は手早く行いましょう」

- 「その抱き方では腱鞘炎になりますよ」

資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」