第97回助産師国家試験問題・正答-国民衛生の動向対応

平成26年2月13日実施の第97回助産師国家試験の全問題と正答を掲載します。

また、内容に応じて衛生テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。

分野別解説付き問題まとめ

を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。

なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

第97回助産師国家試験目次

第97回助産師国家試験・午前(55問)

▶午前1

国際助産師連盟〈ICM〉の「基本的助産業務に必須な能力2010年」に示されている能力はどれか。

- 助産師自身の健康管理能力

- 女性の経済的自立支援能力

- 幼児を持つ母親への子育て支援能力

- 母子のケアの社会的、疫学的、文化的能力

▶午前2

魚介類に蓄積し、妊婦が過量摂取することにより胎児の健康への影響が懸念されているため、厚生労働省が妊婦の摂取量の目安を示している物質はどれか。

- 有機鉛

- 有機リン

- 有機水銀

- 有機塩素化合物

▶午前3

妊娠中にプロゲステロンの産生の主体が黄体から胎盤に移行する時期はどれか。

- 妊娠4週ころ

- 妊娠8週ころ

- 妊娠12週ころ

- 妊娠16週ころ

▶午前4

骨盤腔の区分とその形成部の組合せで正しいのはどれか。

- 骨盤入口部――岬角

- 骨盤部――恥骨結合上縁

- 骨盤峡部――第2・第3仙椎接合部

- 骨盤出口部――寛骨臼内面下縁

▶午前5

産褥熱について正しいのはどれか。

- 乳腺炎に続発する。

- 細菌感染症である。

- 持続的な子宮の激痛がある。

- 37.5℃以上の発熱で診断する。

▶午前6

機能性月経困難症の患者で月経血中濃度が上昇しているのはどれか。

- オキシトシン

- エストロゲン

- プロゲステロン

- プロスタグランジン

▶午前7

妊娠34週0日の初妊婦。非対称性〈asymmetrical〉胎児発育不全〈FGR〉-1.5SDと診断された。経腹超音波検査で胎児と胎児付属物の異常はない。羊水量は正常。自宅安静と1週後の再検査となった。

保健指導で適切なのはどれか。

- 胎動カウントをする。

- 乳頭の手入れを開始する。

- 摂取エネルギー量を増やす。

- 塩分摂取は5g/日以下とする。

▶午前8

正常分娩した産褥5日の初産婦。産後の経過に異常はなく、母乳分泌も良好である。褥婦が「夫は単身赴任で、私1人で子どもを育てられるかどうか心配です」と話した。

コミュニケーション技術を用いた対応で最も適切なのはどれか。

- 「子育ては母親がするものですよ」

- 「あなたは大丈夫。自信を持ちましょう」

- 「心配していると母乳の出が悪くなりますよ」

- 「心配なことをもう少し詳しく教えてください」

▶午前9

乳癌について正しいのはどれか。

- 妊娠中に治療はできない。

- 妊娠中の生検は禁忌である。

- 授乳期にマンモグラフィは禁忌である。

- 授乳期の反復する血乳は精密検査が必要である。

▶午前10

腹部触診法の写真を別に示す。

Seitz〈ザイツ〉法はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶午前11

妊娠30週0日の初妊婦への母乳育児に向けた説明で適切なのはどれか。

- 「お産当日から頻回授乳することが大切です」

- 「妊娠37週を過ぎるまでは乳頭には触れないでください」

- 「お産後は搾乳が必要なので今から練習しておきましょう」

- 「母乳と人工乳のどちらで育てていくかを妊娠中に決めておきましょう」

▶午前12

28歳の女性。33歳の夫と2人暮らし。仕事が忙しく不規則な生活によって体重が減少し、2年前から無月経となった。1年前から妊娠を希望しているが、無月経が続いているため外来を受診し、視床下部性の排卵障害と診断された。身長160cm、体重40kg(3年前の体重53kg)。医師からは夫の検査も勧められている。女性は「これからどうすればいいのでしょうか」と助産師に質問した。

助産師の説明で適切なのはどれか。

- 「養子縁組をしましょう」

- 「もう少し様子をみましょう」

- 「体重を増やすことが大切です」

- 「夫の検査結果が出るのを待ちましょう」

▶午前13

42歳の初産婦。分娩第1期所要時間は12時間、子宮口全開大から100分経過している。Station+2、胎児の矢状縫合は第1斜径で小泉門は1時方向に触れる。陣痛間欠2~3分、陣痛発作40秒。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2である。

アセスメントで適切なのはどれか。

- 正常経過

- 微弱陣痛

- 児頭下降不良

- 胎児機能不全

▶午前14

助産師の利き手が右手の場合、仰臥位分娩での発露時の会陰保護で正しいのはどれか。

- 左手で児頭を徐々に娩出する。

- 右手で肛門側から児頭を強く圧迫する。

- 右手で肛門保護を行い、左手は使用しない。

- 両手を陰裂に当て、会陰を下方に押し下げる。

▶午前15

硬膜外麻酔下の分娩における麻酔の影響で起こりやすいのはどれか。

- 鉗子・吸引分娩になりやすい。

- 出生児に呼吸抑制が生じやすい。

- 子宮復古が遅れやすい。

- 母体の誤嚥性肺炎発症の危険性が高くなりやすい。

▶午前16

出産後の母親の心理的特徴について適切なのはどれか。

- 産褥早期に一過性に情緒不安定となる。

- 授乳行動に対する不安は軽減する傾向にある。

- 産褥5~10日は依存的な態度を示す時期である。

- 出産について想起できるのは産褥5日以降である。

▶午前17

産褥1日、会陰裂傷第4度の褥婦から、縫合部にしみるようで怖くて排尿できないと訴えがあった。

適切な対応はどれか。

- 膀胱留置カテーテルを留置する。

- 水分摂取量を減らすよう指導する。

- 臥床したまま便器を挿入して排尿させる。

- 縫合部に問題がないことを褥婦と一緒に確認する。

▶午前18

32歳の初産婦。妊娠40週4日に経腟分娩で2,840gの男児を出産した。30歳で甲状腺機能亢進症を発症し、プロピオチオウラシルを内服している。妊娠中の血中甲状腺ホルモン値は正常範囲内であった。

授乳に関する説明で正しいのはどれか。

- 「お薬を減らせば授乳できます」

- 「昆布を多めに食べて授乳しましょう」

- 「特に授乳を制限する必要はありません」

- 「お薬を飲んでいるので授乳はやめてください」

▶午前19

不規則抗体による新生児溶血性疾患について正しいのはどれか。

- 生後10日以降に発症する。

- 末梢血に有核赤血球が多数出現する。

- 直接ビリルビン優位の高ビリルビン血症となる。

- RhD抗原が母親で陽性、児で陰性の組合せが多い。

▶午前20

在胎39週6日、助産所で出生した児。出生時体重3,800g。母親の妊娠経過は順調であった。生後2時間に振戦があり、血糖値を測定したところ35mg/dLであったため、糖水を飲ませた。

次に行う対応で適切なのはどれか。

- 経過観察する。

- 次回授乳からは人工乳を補足する。

- 60分後に血糖値を測定する。

- 直ちに搬送する。

▶午前21改題

地域子育て支援拠点事業について正しいのはどれか。

- おおむね3歳未満の児童および保護者を対象とする。

- ボランティアには子育て経験が必要である。

- ひとり親家庭等日常生活支援事業がある。

- 新生児訪問事業を実施する。

▶午前22

特定不妊治療費の助成に必要な要件はどれか。

- これまでに人工授精を受けたことがある。

- 指定医療機関で治療を受けている。

- 現在の子どもが1人以下である。

- 治療期間は5年以上である。

▶午前23

病院で新たに助産師外来を開設することになった。勤務経験5年以上の助産師5名が担当し、対象は正常経過の妊婦とした。

助産師外来の運営で望ましいのはどれか。

- 医師への報告基準を作成する。

- 妊婦の希望する超音波検査を主とする。

- 正常な経過であれば医師外来の受診は不要とする。

- 妊婦健康診査の記録は助産師外来独自の記録とする。

▶午前24

妊娠37週0日の初産婦。陣痛発来で入院した。入院後3時間で自然破水し、羊水は白色で少量の血性分泌物がみられた。破水後、胎児心拍数陣痛モニタリングを開始した。1時間後に胎児心拍数が80bpmに低下したため、直ちに酸素を投与し、1分後に回復した。40分後に遅発性一過性徐脈が出現し、助産師は医師に報告した。児は吸引分娩で出生、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後6点、5分後9点であった。

この事例で改善すべき行動はどれか。

- 破水した産婦を経過観察したこと

- 医師の指示なく酸素投与を行ったこと

- 血性分泌物がみられたことを医師に報告しなかったこと

- 胎児心拍数が80bpmに低下したことを医師に報告しなかったこと

▶午前25

2週前に大災害を体験した妊婦。妊婦健康診査時に「小さな物音も気になります。不安になると気持ちが落ち着かず、眠りが浅くなります。あのときのことが思い出されます」と話した。

適切な対応はどれか。

- 災害のことは早く忘れるよう励ます。

- つらい体験は胸にしまっておくよう勧める。

- 誰にでも起こりうる反応であることを話す。

- これから子どもが生まれるのだから幸せな方だと慰める。

▶午前26

妊娠高血圧腎症の診断基準に含まれるのはどれか。

- 蛋白尿

- 両下肢の浮腫

- 低アルブミン血症

- 血中クレアチニン高値

- 糸球体濾過量〈GFR〉低値

▶午前27

低置胎盤の胎盤辺縁から内子宮口までの距離を測定し、経腟分娩の可否を判断するのに適切な時期はどれか。

- 妊娠20週

- 妊娠28週

- 妊娠30週

- 妊娠35週

- 妊娠38週

▶午前28

在胎32週3日、1,850gで出生した児。出生後に呼吸障害は認められなかったが、保温のため保育器に収容した。

出生当日の対応で最も適切なのはどれか。

- 経口哺乳を開始する。

- 生理食塩水の輸液を準備する。

- 保育器の設定温度は36.0℃にする。

- 保育器内の酸素濃度は40%にする。

- 初回面会時に母親にタッチングを勧める。

▶午前29

在胎38週0日、体重2,300gで出生した児。小頭症、心奇形および白内障が認められた。

この症例の診断において優先される確認事項はどれか。

- 妊娠初期のトキソプラズマ感染の有無

- 妊娠初期の風疹ウイルス感染の有無

- 母親のアルコール依存症の有無

- 母親の薬物摂取の有無

- 母親の喫煙の有無

▶午前30

助産師の守秘義務が規定されているのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 母子保健法

- 保健師助産師看護師法

- 個人情報の保護に関する法律

▶午前31

卵管性不妊症の原因となるのはどれか。2つ選べ。

- 淋菌

- カンジダ

- ヘルペス

- クラミジア

- B群溶連菌

▶午前32

子宮内膜症について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 経産婦では発症しない。

- 閉経後に発症しやすい。

- 発症リスクの1つに喫煙がある。

- 症状の1つに骨盤内疼痛がある。

- 治療法の1つに黄体ホルモン療法がある。

▶午前33

母乳生成に関与するホルモンで正しいのはどれか。2つ選べ。

- プロスタグランジンは乳腺を増殖させる。

- プロゲステロンは乳腺を増殖させる。

- エストロゲンは乳汁を生成する。

- プロラクチンは乳汁を生成する。

- オキシトシンは乳汁を生成する。

▶午前34

新生児において核黄疸の発症リスクを増加させる因子はどれか。2つ選べ。

- 低血糖

- 低酸素血症

- 高カルシウム血症

- 低ナトリウム血症

- 代謝性アルカローシス

▶午前35

非妊時と比較して妊娠中期に低下するのはどれか。2つ選べ。

- 耐糖能

- 肺活量

- 腎血流量

- 機能的残気量

- 糸球体濾過量〈GFR〉

▶午前36

多胎妊娠について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二卵性双胎の約75%が二絨毛膜性である。

- 双胎は単胎に比べて妊娠糖尿病になりやすい。

- 二卵性双胎が生じる頻度は遺伝素因に無関係である。

- 一絨毛膜性双胎は二絨毛膜性双胎に比べて周産期死亡率が高い。

- 二絨毛膜性双胎は一絨毛膜性双胎に比べて双胎間輸血症候群を生じやすい。

▶午前37

新生児の脳室周囲白質軟化症について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 早産児に多い。

- 初発症状はけいれんが多い。

- 病変は左右対称性にみられる。

- 診断は生後24時間以内に行う。

- 原因は児の高二酸化炭素血症である。

▶午前38

分娩第2期に側臥位の姿勢をとる利点はどれか。2つ選べ。

- 胎児の下降が早い。

- 陰部の浮腫が少ない。

- 肩甲娩出がスムーズである。

- 分娩介助者が会陰を保護しやすい。

- 骨盤を動かしながら娩出力を調節できる。

▶午前39

1歳6か月児が行うことができるのはどれか。2つ選べ。

- 幅跳びをする。

- 三輪車をこぐ。

- 押し車で遊ぶ。

- 積み木を2個積む。

- ままごとで役割を演じる。

▶午前40

助産所の開設と管理について医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 分娩費用

- 臨時応急の手当

- 従事者の人的構成

- 妊産褥婦の収容人数

- 嘱託医師を定めること

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

在胎41週3日、正常分娩で出生した3,800gの児。出生直後は啼泣なく、筋緊張も低下していた。皮膚刺激と口鼻腔吸引を行い、吸引した羊水は混濁していた。出生から30秒後、弱い自発呼吸が認められ、心拍数80/分であった。

▶午前41

新生児蘇生法ガイドライン2010に基づいて管理する場合、このときの処置で適切なのはどれか。

- フリーフローで酸素投与

- バッグ・マスク換気

- CPAP

- 気管挿管

- 胸骨圧迫

▶午前42

生後1時間から多呼吸、陥没呼吸および呻吟が認められ始め、徐々に呼吸障害が増悪した。高濃度酸素を投与したが、中心性チアノーゼが認められたため、胸腹部エックス線撮影を行った。生後6時間に撮影した胸腹部エックス線写真を別に示す。

最も疑われる疾患はどれか。

- 気胸

- 胎便吸引症候群

- 一過性多呼吸〈TTN〉

- 呼吸窮迫症候群〈RDS〉

- 先天性横隔膜ヘルニア

▶午前43

生後1日に肉眼的黄疸を認めた。児の血液型はA型Rh(+)。母親はO型Rh(+)。精密検査の結果、ABO式血液型不適合による溶血性黄疸と診断され、児の交換輸血が必要となった。

交換輸血に使用する合成血の組成で最も適切なのはどれか。

- A型赤血球とO型血漿

- A型赤血球とA型血漿

- O型赤血球とAB型血漿

- AB型赤血球とO型血漿

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

25歳の初産婦。妊娠40週2日。妊娠経過は良好であった。午前5時に陣痛が発来し、午前7時に来院した。身長156cm、体重64kg(非妊時52kg)。胎児推定体重3,320g。来院時の診察にて、胎児心拍数は130bpm、第1頭位。内診所見は、子宮口4cm開大、展退度40%、Station-1、未破水で回旋異常はない。

▶午前44

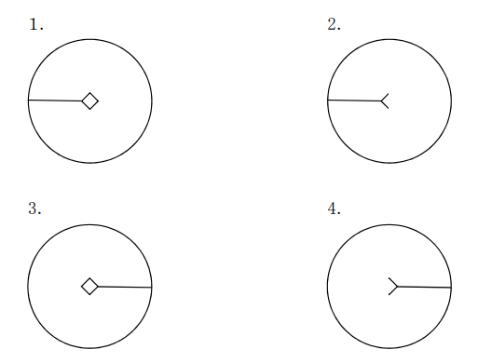

来院時の内診所見図で正しいのはどれか。

ただし、図の上が母体腹側、下が母体背側を示し、◇は大泉門、Yは小泉門を表す。

▶午前45

午後0時の内診所見は、子宮口6cm開大、展退度50%、Station+1。陣痛間欠7分、陣痛発作30秒。午後0時30分からオキシトシン点滴静脈内注射が開始された。点滴開始後2時間で、最下点85bpm、持続時間40秒の変動一過性徐脈が1回みられた。胎児心拍数基線130bpm、基線細変動は正常である。

このときの対応で適切なのはどれか。

- 絶飲食にする。

- 体位変換を行う。

- 酸素を投与する。

- オキシトシン点滴静脈内注射を中止する。

▶午前46

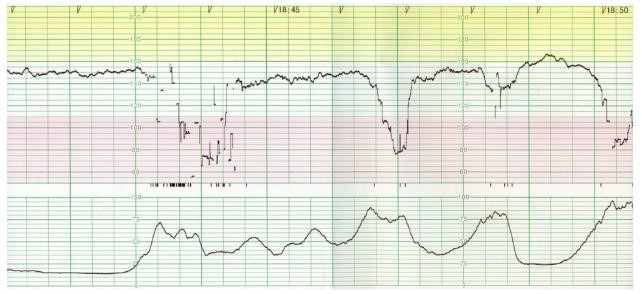

その後順調に陣痛が増強し、午後4時30分に破水した。陣痛間欠1分30秒、陣痛発作60秒。内診所見は子宮口全開大、展退度100%、Station+3、回旋は正常。羊水混濁を軽度認めた。さらに2時間後に内診したが所見は変わらず、産瘤が増大している。内診後の胎児心拍数陣痛図を別に示す。

今後の方針で最も適切なのはどれか。

- 経過観察

- オキシトシンの増量

- 鉗子分娩

- 帝王切開

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)。妊娠糖尿病。妊娠中は、自己血糖測定、インスリン自己注射を行い、食事は6回の分割食とし血糖コントロールは良好であった。3,100gの児を正常分娩にて出産し母児同室中である。産褥1日。医師からインスリン注射について「今は使用しなくてよいでしょう。今後は血糖値の変化をみながら使用について判断していきましょう」と説明があった。

▶午前47

産褥2日。血糖値は朝食前80mg/dL、朝食後2時間120mg/dLであった。助産師が訪室すると直接授乳を行っている。

このときの対応で適切なのはどれか。

- このまま経過を観察する。

- 飴をなめるように促す。

- 直ちに母乳を中止する。

- 直ちにインスリン注射の準備をする。

▶午前48

産褥6日。母乳分泌は良好で、授乳は母乳のみで行っている。児の体重は3,150g、経過は順調である。1日の摂取エネルギーは1,800kcal。退院後、食事療法で血糖コントロールを行うことになった。

退院指導で適切なのはどれか。

- 「授乳前には軽い食事を摂るといいですよ」

- 「授乳を30分程度で切り上げて血糖値の変動を抑えましょう」

- 「母乳分泌量が増えてもこのまま1,800kcalを維持しましょう」

- 「母乳を続けた方が、将来Aさんが糖尿病になりにくくなります」

▶午前49

出産後6か月、定期検査のため来院し、血糖値は正常であった。Aさんは「退院後は自分の食事療法と初めての育児で毎日が大変でした。でも、最近は自分なりの育児ができるようになり、母乳哺育で頑張っています。次の妊娠のことを考えています」と言う。

Aさんへの説明として最も適切なのはどれか。

- 「妊娠するたびに妊娠糖尿病は重症化します」

- 「授乳中の避妊には低用量ピルを使いましょう」

- 「お子さんたちは糖尿病になる心配はないでしょう」

- 「次の妊娠は血糖コントロールが良い時にしましょう」

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

36歳の2回経産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠39週5日、2,680gの児を正常分娩で出産した。会陰裂傷はなく、出血量は250mLであった。乳房の形はⅡa、短乳頭であった。前回は人工栄養であったが、今回は母乳栄養を希望している。

▶午前50

産褥1日。訪室すると、下腹部をおさえ顔をしかめて直接授乳を行っていた。授乳前の診察で子宮底の高さ臍下3横指、硬度良好、悪露は血性で少量、凝血塊はない。

このときの対応で適切なのはどれか。

- 子宮収縮抑制薬の投与を医師と相談する。

- 今回の授乳を一時中断する。

- 輪状マッサージを行う。

- ベッド上安静とする。

▶午前51

産褥3日。両乳房は全体的に温かく硬い感触である。乳管口の開口数は3~4本で、乳輪部の圧迫で乳汁がにじむ。左乳頭に水疱がある。立て抱きで授乳しており、児頭が不安定になっている。「お乳が張って痛いし、赤ちゃんもうまく吸えないみたいです」と言う。体温37.0℃、脈拍78/分。子宮収縮は良好である。

このときの褥婦への対応で適切なのはどれか。

- 消炎鎮痛薬の投与を医師と相談する。

- 乳房全体を冷罨法する。

- 脇抱きで授乳をする。

- 直接授乳を中止する。

▶午前52

産褥5日。1日の授乳回数は10回程度で母乳のみである。左乳頭の亀裂はあるが、痛みは自制内で授乳は続けていた。授乳後に両乳房の緊満は軽減する。褥婦から「家に帰ってからおっぱいに傷ができたらどうしたらいいですか」と質問があった。児の体重は2,573gで、前日から20g増加している。経過は順調である。

翌日に退院予定の褥婦に対する授乳の指導で適切なのはどれか。

- 3時間ごとの授乳

- 乳房温湿布

- 哺乳瓶授乳

- カップ授乳

次の文を読み53~55の問いに答えよ。

県の女性健康支援センターでは、5年前から電話相談を週2日実施している。電話相談は8名の助産師が輪番制で対応しており、相談日には1名が担当している。

▶午前53

52歳の女性から電話相談があった。最近、すぐイライラしたり、動悸がしたりして、なんとなく体調が悪い。長女が結婚して夫婦2人の生活になり、夫は仕事で忙しく、ほとんど話を聞いてもらえない。内科を何度も受診したが、薬だけが増え症状は改善されないという。

対応として適切なのはどれか。

- 「精神科を受診してみませんか」

- 「薬を一度やめてみてはいかがですか」

- 「長女夫婦と同居してはいかがでしょうか」

- 「心配事について一緒に整理してみましょうか」

▶午前54

助産師は女性からの相談を30分傾聴し、断続した不正性器出血があり、閉経が近いと考えていること、体調不良について相談する人が周囲にいないことが分かった。

女性へのアドバイスで優先されるのはどれか。

- 婦人科の受診

- 心理カウンセリングの利用

- 更年期女性を対象とした健康教室への参加

- 女性健康支援センターの電話相談の継続的利用

▶午前55

電話相談の開始当初は、妊娠、出産や子育てに関する相談が主であった。1年ほど前から、50歳前後の女性からの不眠、頭痛、のぼせ、憂うつ、物忘れなどに関する相談件数が増え、約半数を占めている。そのため、女性健康支援センターでは相談を担当している助産師を対象に研修会を実施することになった。

研修内容として最も適切なのはどれか。

- 脳血管疾患について

- 月経前症候群について

- エストロゲン欠乏症状について

- Alzheimer〈アルツハイマー〉病について

第97回助産師国家試験・午後(55問)

▶午後1

受精卵が着床するときの卵割の状態で正しいのはどれか。

- 4細胞期

- 8細胞期

- 桑実胚

- 胚盤胞

▶午後2

羊水について正しいのはどれか。

- pHは6~7である。

- 妊娠初期には絨毛膜から分泌される。

- 妊娠末期の羊水量は約1,000mLである。

- 妊娠中期から末期には主に胎児尿に由来する。

▶午後3

32歳の初産婦。妊娠39週0日。内診所見は、子宮口3cm開大、展退度80%、Station-2、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は中央であった。

この産婦のBishop〈ビショップ〉スコアの点数はどれか。

- 7点

- 8点

- 9点

- 10点

▶午後4

哺乳開始後の正常新生児で活性が低い消化酵素はどれか。

- 膵アミラーゼ

- ラクターゼ

- マルターゼ

- ペプシン

▶午後5

産褥期の肺塞栓症のリスク因子で正しいのはどれか。

- 睡眠不足

- 頻回の授乳

- 精神的な興奮

- 長時間の安静臥床

▶午後6

オキシトシン5単位を5%ブドウ糖液500mLで希釈し、点滴静脈内注射を開始した。

120mL/時間で滴下しているときのオキシトシンの1分間当たりの投与量で正しいのはどれか。

- 1ミリ単位

- 5ミリ単位

- 10ミリ単位

- 20ミリ単位

▶午後7

ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンと子宮頸癌の説明で適切なのはどれか。

- HPVワクチンは1回の接種で予防効果がある。

- 子宮頸癌のほぼ50%にハイリスクHPVが検出される。

- HPVワクチンを投与すれば子宮頸がん検診は不要である。

- HPVワクチンはHPV16型とHPV18型に対する感染予防効果がある。

▶午後8

18歳の初妊婦。未婚。妊娠24週0日。3回目の妊婦健康診査である。妊婦はパートナーのことを嫌悪しており、現在まったく会っていない。実家に住んでいるが、両親とも働いており、あまり話ができていないという。妊婦は出産して子どもに会えることを楽しみにしている。

今回の妊婦健康診査時の対応で適切なのはどれか。

- 入籍することを勧める。

- 出生した児を乳児院に預けることを勧める。

- 母親になるのでしっかりするように励ます。

- 出産・育児について親に相談するように勧める。

▶午後9

産褥経過で正常から逸脱しているのはどれか。

- 分娩直後の悪寒

- 分娩後12時間の子宮底の高さ臍上1横指

- 産褥3日の歩行時の恥骨部痛

- 産褥10日の褐色の悪露

▶午後10

産褥5日の褥婦。児はNICUに入院している。両乳房の外側に乳汁のうっ滞があり、射乳は3~5本ある。

用手搾乳の方法について適切なのはどれか。

- 軽く痛みを感じる範囲内で行う。

- 搾乳前に乳頭を滅菌水で清拭する。

- 固くなっている部分から搾乳する。

- 搾乳時間は左右の乳房を合わせて1時間程度とする。

▶午後11

産褥1日。児は口唇裂と診断された。母親は、母児同室を拒み、授乳も助産師に依頼し、病室で何をするでもなくぼんやりと過ごしている。

このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

- 児を抱くように促す。

- 母児同室を行うように促す。

- 夫に至急連絡をとり母親の状況を伝える。

- 児のことには触れずに母親の身体回復へのケアを行う。

▶午後12

Dubowitz法について正しいのはどれか。

- 発育障害の評価をする。

- 出生直後に評価をする。

- 外表所見の1つに頭髪による評価がある。

- 神経学的所見の1つにスカーフ徴候による評価がある。

▶午後13

在胎38週0日、体重2,800gで出生した児。出生直後に21トリソミーにみられる特異な顔貌を認めた。出生後30分の観察にて、体温36.7℃、呼吸数28/分、心拍数134/分、整。第1排尿はない。

対応で適切なのはどれか。

- 直接授乳は中止する。

- 心雑音の有無を聴取する。

- 出生後2時間の尿量を確認する。

- 特徴的な啼泣の有無を観察する。

▶午後14

A市にあるボランティア組織「ツインピアの会」は、多胎児の育児経験のある女性たちが多胎児を出産した親に対して、1か月健康診査に同伴する活動を行っている。同市にある病院では、多胎児を出産した褥婦にこの組織を紹介していきたいと考えている。

連携をとるために病院が行うことで適切なのはどれか。

- 「ツインピアの会」に年間活動報告の提出を指示する。

- 同伴するボランティアとして院内の助産師を派遣する。

- 「ツインピアの会」に同伴する児の出生時の状況を伝える。

- 「ツインピアの会」の活動を院内の助産師に情報提供する。

▶午後15

初診時の妊婦健康診査の結果を示す。

助産所で管理可能と考えられるのはどれか。

- 17歳、初産婦。血圧146/88mmHg

- 36歳、1回経産婦。前回、妊娠糖尿病。血圧118/88mmHg

- 44歳、2回経産婦。前回、帝王切開分娩。血圧122/70mmHg

- 25歳、1回経産婦。前回、経腟骨盤位分娩。血圧120/72mmHg

▶午後16

助産師自身の健康を守るための感染予防対策はどれか。

- 正常新生児を抱きあげる前の手指消毒

- 感染症のない妊婦をケアする時のマスクの着用

- 分娩時に使用した器具を取り扱う際のゴム手袋の着用

- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉保菌者をケアする時の予防衣の着用

▶午後17

母体保護法第14条に基づき人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。

- 妊婦が未成年である。

- 妊婦が強く希望している。

- 妊婦が妊娠中に風疹に罹患した。

- 胎児が染色体異常であると診断された。

- 重症妊娠悪阻により妊婦の全身状態が著しく悪化している。

▶午後18

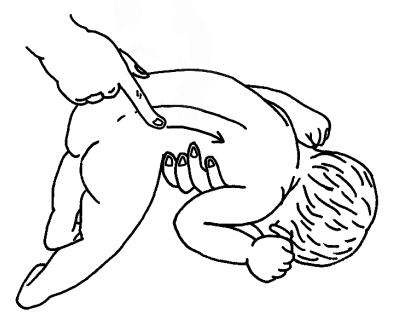

図の手技で出現する反射はどれか。

- 側弯反射

- 交叉性伸展反射

- 視性立ち直り反射

- 非対称性緊張性頸反射

- Landau〈ランドー〉反射

▶午後19

新生児の疾病とリスク因子との組合せで正しいのはどれか。

- 先天性心疾患――羊水過多

- 先天性食道閉鎖――羊水過少

- 胎便関連性腸閉塞――過期妊娠

- 低カルシウム血症――妊娠糖尿病

- 呼吸窮迫症候群〈RDS〉――妊娠高血圧症候群

▶午後20

妊娠41週0日の初産婦。妊娠経過は順調であった。子宮口2cm開大、展退度70%であるが分娩は開始していない。「陣痛が来るようにできることはしてみたい」と話す。

分娩を誘発する効果があるのはどれか。

- 乳頭を刺激する。

- 横になって休養する。

- グリセリン浣腸をする。

- 下腹部をマッサージする。

- 高エネルギーの食事を摂取する。

▶午後21

在胎30週0日、体重1,200gで出生した児。生後7日で人工呼吸器を装着している。

この児に対するディベロップメンタルケアで適切なのはどれか。

- 子宮内と同じような姿勢を保つ。

- 室内の照度は明るく保つ。

- 積極的に音刺激を与える。

- 気管内吸引は定時に行う。

- 清拭は深睡眠時に行う。

▶午後22

在胎40週0日で出生した児。経過は順調で生後5日に2,700gで退院した。生後30日、1か月児健康診査に来院した。体重は3,500g。大泉門の大きさは2cm×2cm。児を引き起こすと、肘は軽く曲がり頭部がやや背屈している。児の便は便色カード2番で薄いクリーム色であった。黄疸が気になるという母親の訴えによって、経皮的黄疸計で測定したところ15mg/dLであった。

健康診査の結果で異常所見はどれか。

- 体重

- 大泉門の大きさ

- 引き起こし反射

- 便の色

- 経皮的黄疸計の測定結果

▶午後23

一般事業主に対し、仕事と家庭の両立に関する行動計画の策定を義務づけている法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 少子化社会対策基本法

- 男女共同参画社会基本法

- 次世代育成支援対策推進法

▶午後24

思春期女子の身体変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 初経の発来は体脂肪量に影響される。

- 骨盤外計測値は14歳以降に急激に増加する。

- 初経のころの原始卵胞数は出生時よりも少ない。

- 年間身長増加量は初経後1年以内がピークである。

- 初経のころの子宮の形態は体部に比べて頸部が長い。

▶午後25

妊娠初期においてhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉が関連しているのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠悪阻

- 乳腺の分化

- 妊娠性痒疹

- 妊娠黄体の維持

- 甲状腺機能低下

▶午後26

子癇発作の出現の予測に有用な徴候はどれか。2つ選べ。

- 頭痛

- 腰痛

- 耳閉感

- 上腹部痛

- 手指の振戦

▶午後27

経口避妊薬の副効用はどれか。2つ選べ。

- 過多月経の改善

- 性感染症の予防

- 月経困難症の軽減

- 深部静脈血栓症の予防

- 子宮頸癌発生率の低下

▶午後28

尿を用いた妊娠反応検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 胞状奇胎では陽性である。

- 異所性妊娠では陰性である。

- プロゲステロンの濃度を測定している。

- 子宮内胎児死亡の24時間後には陰性化している。

- 妊娠の診断可能な時期は経腟超音波断層法より早い。

▶午後29

重症妊娠悪阻の管理中において注意すべき主な合併症はどれか。2つ選べ。

- 肺塞栓症

- 悪性高熱症

- 高カリウム血症

- 高ナトリウム血症

- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

▶午後30

破水の診断に用いられる物質はどれか。2つ選べ。

- 癌胎児性フィブロネクチン

- α-フェトプロテイン〈AFP〉

- スフィンゴミエリン

- エラスターゼ

- レシチン

▶午後31

32歳の初産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠39週0日、3,300gの児を正常分娩で出産した。分娩所要時間は11時間で、総出血量は300mLであった。児の出生後の状態は良好。妊娠中に早期母子接触について説明を受けて同意していた。

早期母子接触を実施する際の留意点で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 児に服を着せる。

- 実施中は助産師が付き添う。

- 6時間以上継続して実施する。

- 母親の体位は水平位で実施する。

- 児にパルスオキシメータを装着する。

▶午後32

播種性血管内血液凝固〈DIC〉を発生しやすい基礎疾患として産科DICスコアで加点対象となっているのはどれか。2つ選べ。

- 子癇

- 前置胎盤

- 癒着胎盤

- 子宮破裂

- 羊水塞栓

▶午後33改題

予防接種を受ける子どもの親への説明で適切なのはどれか。

- 「接種当日は入浴してはいけません」

- 「接種当日は激しい運動は避けましょう」

- 「副反応は接種後24時間以降にはみられません」

- 「家庭で測定した体温で接種ができるか判断します」

- 「不活化ワクチンを接種した後、6日以上あけなければ次のワクチンを接種できません」

▶午後34

周産期医療情報センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二次医療圏に1か所設置される。

- 周産期救急情報システムを設置する。

- 地域周産期母子医療センターに設置される。

- 地域の周産期医療に関する情報を収集する。

- 全国の周産期医療施設の病床の空床状況を把握する。

▶午後35

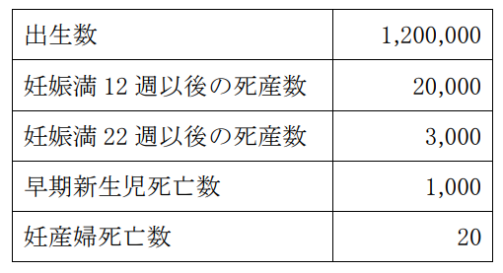

ある年の人口統計を表に示す。

周産期死亡率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

20歳の女性。未婚。大学生。月経が不規則で、3か月の無月経と悪心を主訴として、パートナーと一緒に来院した。身長163cm、体重48kg。経腟超音波検査で胎児心拍が確認され、頭殿長〈CRL〉は50mmであった。2人は妊娠を喜んでいる。内診時、左右の小陰唇に水疱が数個みられた。

▶午後36

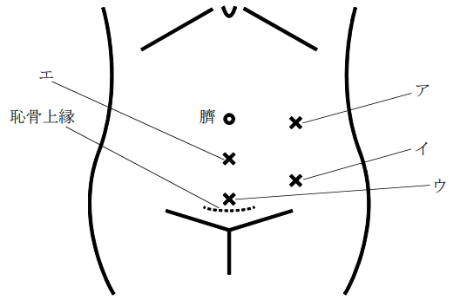

助産師は親意識を促すために、妊婦とパートナーに「赤ちゃんの心臓の音を聴いてみますか」と聞いた。2人が希望したため、Doppler〈ドプラ〉法で胎児心音を聴取することにした。妊婦の腹部を図に示す。

プローブを当てる部位で適切なのはどれか。

- ア

- イ

- ウ

- エ

▶午後37改題

妊婦は「妊娠すると太ってはダメと友達から聞きました。できるだけこの体型を維持したいです」と言う。助産師は妊娠中の体重のコントロールについて説明した。

この妊婦の体重増加量の目安はどれか。

- 5kg以上

- 7kg未満

- 7kg以上10kg未満

- 10kg以上13kg未満

- 12kg以上15kg未満

▶午後38

妊婦は外陰部がピリピリすると訴えた。

治療をした上で、今後の性生活での注意点で適切なのはどれか。

- 特に注意することはない。

- コンドームを使用する。

- オーラルセックスはしてもよい。

- 水疱が消えるまで性器での性交渉は中止する。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

53歳の女性。4回経妊3回経産婦。第1子は4,100gで、鉗子分娩であった。48歳で閉経。夫は50歳で健在。初診時、身長145cm、体重70kg。6か月前から夕方になると外陰部に違和感を感じるようになったと話す。また、トイレが近く、尿を我慢していると立ち上がった時に少し漏れるという。診察すると、膀胱が努責により腟口から2cm上方まで下垂してくる。

▶午後39

追加して確認する情報はどれか。

- 性交渉の有無

- 四肢冷感の有無

- 習慣的飲酒の有無

- ホットフラッシュの有無

▶午後40

この女性は保存的治療を希望したため、骨盤底筋体操を指導した。

追加で指導する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 塩分制限

- 体重の減量

- 排尿日誌の記載

- 水分摂取の制限

- 毎朝のジョギング

▶午後41

3か月が経過した。「体操で膀胱が下がってくる感じは良くなったけれど、トイレが近いのが治りません。夜に何度もトイレに起きるので睡眠不足です」と訴えている。外来受診の際、排尿後の導尿で残尿は80mLであった。

この女性に対する治療として考慮されるのはどれか。

- 腟閉鎖術

- 抗コリン薬の内服

- 定時的な自己導尿

- 排尿時の下腹部圧迫

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

29歳の初産婦。妊娠32週2日。これまでの妊娠経過は順調である。身長160cm、体重61kg(非妊時体重53kg)。血圧136/72mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。子宮底長27cm。下肢に軽度の浮腫を認める。頭位で児背は母体の左側。胎児心拍数120bpm。胎児推定体重1,600g、AFIは20cmであった。

▶午後42

現時点の胎児のアセスメントで正しいのはどれか。

- 発育は正常である。

- 第2胎向である。

- 羊水過多である。

- 胎児心拍数は少ない。

▶午後43

妊娠34週2日。妊婦健康診査を受診した。散歩中に子宮収縮が時々みられるが、少し休むと落ち着くという。体重62kg。血圧134/76mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。Hb11.3g/dL、Ht34%。子宮底長29cm。下肢に軽度の浮腫を認める。内診所見で子宮口は閉鎖。経腟超音波検査で子宮頸管長は30mmであった。

この時点の母体のアセスメントで適切なのはどれか。

- 正常経過

- 切迫早産

- 軽症の貧血

- 妊娠高血圧症候群

▶午後44

この妊婦から「最近、おなかが大きくなってきて夜眠れません。どうしたらよいでしょう」と質問があった。

説明で適切なのはどれか。

- 運動を控えるように説明する。

- 日中は起きているように勧める。

- Sims〈シムス〉位で休むことを勧める。

- 睡眠薬の処方を医師に依頼するように勧める。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(40歳、初産婦)。妊娠38週2日。午後7時にAさんは電話で「午後4時からときどき子宮収縮がありましたが、午後6時からは10分間隔で今も変わりません。2日前の妊婦健康診査で、子宮の出口は3cm開いていると言われました。出血、破水やいきみたい感じはありません。B群溶連菌陽性と言われています」と落ち着いて話した。夫の立会い分娩の予定だが、夫はまだ帰宅していない。

▶午後45

Aさんから追加して確認すべき情報で最も適切なのはどれか。

- 切迫早産入院の有無

- 最後の排便時刻

- 夕食摂取の有無

- 夫の帰宅時刻

- 胎動の有無

▶午後46

Aさんから「夫が仕事から帰宅するのを待ちたいのですが、どうしたらよいでしょう」と言われた。

電話での対応で適切なのはどれか。

- 「すぐに来院してください」

- 「破水したらもう一度電話をしてください」

- 「夫の帰宅を待って一緒に来院してください」

- 「1時間たっても陣痛が10分間隔なら来院してください」

▶午後47

その後Aさんは入院し、陣痛発来後8時間で、陣痛間欠5分、発作40秒となった。内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station-1、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は第2斜径に一致、小泉門は10時方向、卵膜はなく、淡黄色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛を訴えている。

対応で最も適切なのはどれか。

- 散歩するよう促す。

- 仰臥位になるよう促す。

- 四つん這いの体位になるよう促す。

- 清潔なマットを敷き分娩介助の準備をする。

- 胎児心拍数陣痛モニタリングを3時間後に実施する。

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

37歳の初産婦。妊娠経過は順調で、既往歴に特記すべきことはない。妊娠40週5日、自然に陣痛発来した。陣痛発来後20時間、内診所見で、子宮口全開大、展退度100%、Station+3。胎児心拍数陣痛図では、基線細変動の減少を伴う遷延一過性徐脈が出現した。その30分後、経腟分娩により3,320gの男児を出産した。児はApgar〈アプガー〉スコア1分後6点、5分後8点、臍帯動脈血pH7.18であった。

▶午後48

出血は、胎盤娩出前は特に多くなかったが、後血腫を伴う胎盤を娩出後も持続している。子宮収縮は良好である。

最も可能性が高いのはどれか。

- 頸管裂傷

- 子宮破裂

- 弛緩出血

- 常位胎盤早期剝離

▶午後49

胎盤娩出後5分、褥婦は顔面蒼白で冷汗がみられた。総出血量は1,800mL。呼吸数20/分、脈拍120/分、血圧80/60mmHg。ショックインデックスは1.5であった。

対応で正しいのはどれか。

- 血液検査の結果を待って輸血の要否を判断する。

- 総出血量が2,000mLを超えたら輸血を開始する。

- 収縮期血圧が60mmHg以下になったら輸血を開始する。

- 直ちに輸血を開始する。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

在胎37週3日、体重2,890gで出生した児。羊水混濁があり、出生直後に啼泣、四肢のチアノーゼ及び胎便がみられた。筋緊張は良好である。

▶午後50

最初に行う新生児への処置で適切なのはどれか。

- 皮膚の羊水を乾いたタオルで拭き取る。

- 母親の胸に直接新生児を抱かせる。

- 口鼻腔吸引を行う。

- 皮膚刺激を行う。

▶午後51

生後2日。新生児室のコットにいる児の体温測定を行った。皮膚温38.0℃、直腸温37.4℃であった。全身の皮膚色は良好。

対応で適切なのはどれか。

- CRP測定

- クベース収容

- 解熱薬の与薬

- 衣類や掛け物の調節

- 呼吸心拍モニター装着

▶午後52

生後30日、1か月児健康診査に来院した。本日の体重は4,150g、母乳栄養である。児は生後7日に退院し、体重は2,790gであった。

母親の児に関する訴えのうち、医師の診察を必要とするのはどれか。

- 「赤ちゃんのおっぱいから白い液が出ます」

- 「頭や眉のところにカサカサした固まったものがあります」

- 「授乳後、寝かせたら口の端からダラダラと母乳を出します」

- 「昨日から口の中に白いミルクかすのようなものがあって取れません」

次の文を読み53~55の問いに答えよ。

34歳の1回経産婦。妊娠18週まで喫煙していた。妊婦健康診査に来院しないことが2回あった。2012年10月、妊娠36週3日に「6時間ほど前から痛みを感じ、自宅で様子をみていたが、我慢できなくなった」と電話があり、助産師は来院を指示した。来院時、胎児心拍数陣痛図で心拍数60bpmの遷延一過性徐脈を認め、常位胎盤早期剝離の診断で緊急帝王切開術が行われた。児の体重は2,860g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後5点で、NICUに入院した。

▶午後53

8か月後、児は重度脳性麻痺の診断を受けた。母親は産科医療補償制度の申請をすることとした。

産科医療補償制度の申請可能時期として正しいのはどれか。

- 2014年の誕生日まで

- 2017年の誕生日まで

- 2019年の誕生日まで

- 2022年の誕生日まで

▶午後54

分娩した病院に産科医療補償制度の手続きのため来院した母親から「うちの子が脳性麻痺になった原因はこの制度で分かるのですか」と相談があった。

対応として最も適切なのはどれか。

- 「そのような質問にはお答えできないことになっています」

- 「補償するための制度で原因分析はしないのです」

- 「ご家族には原因分析の結果が伝えられます」

- 「原因分析の結果は公表されません」

▶午後55

この事例について産科医師と助産師がカンファレンスを開催した。今後の再発防止に向けて、妊婦への指導を徹底することになった。

強化する内容で最も適切なのはどれか。

- 禁煙指導を徹底する。

- 妊婦健康診査の定期的な受診を勧奨する。

- 分かりやすく切迫早産の症状を説明する。

- 気になる症状があるときはすぐに連絡するように説明する。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」