第104回看護師国家試験 午前状況設定問題

平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。

▼第104回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

午前 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(54歳、男性)は、10年前に心筋梗塞を発症し、2年前に慢性心不全と診断され外来受診を続けてきた。1週前からトイレ歩行時に息苦しさがあり、4日前から夜に咳と痰とがみられ眠れなくなっていた。本日、Aさんは定期受診のため来院し、心不全の増悪と診断され入院した。入院時、体温36.3℃、呼吸数24/分、脈拍96/分、整で、血圧124/72mmHgであった。心エコー検査で左室の駆出率28%であった。体重は1週間で4kg増加し下肢の浮腫がみられる。

▶午前91

このときのAさんのアセスメントで適切なのはどれか。

- ショック状態の可能性が高い。

- 左心不全の症状はみられない。

- NYHA心機能分類のⅠ度に該当する。

- 浮腫は右心不全の症状によると考えられる。

▶午前92

Aさんの咳嗽を軽減する方法で最も適切なのはどれか。

- 起坐位を保つ。

- 腹式呼吸を促す。

- 部屋の湿度を30%に保つ。

- 超音波ネブライザーを使用する。

▶午前93

入院治療によりAさんの症状は改善し、2日後に退院予定である。

退院後の受診についての説明で最も適切なのはどれか。

- 「夜間の咳で受診する必要はありません」

- 「体温が38.0℃以下なら受診の必要はありません」

- 「今回のように体重が増加したときは受診してください」

- 「仕事から帰って足に浮腫がみられたら受診してください」

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(52歳、男性)は、5年前に健康診断で高血圧を指摘されていたが、そのままにしていた。5年ぶりに健康診断を受けたところ尿蛋白+で、内科を受診し腎機能障害を指摘された。Aさんは、身長160cm、体重56kgであり、体温36.1℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、整で、血圧166/96mmHgであった。血液検査データは、Hb9.3g/dL、アルブミン3.6g/dL、クレアチニン2.3mg/dL、HbA1c5.6%、K3.9mEq/L、推算糸球体濾過量〈eGFR〉25mL/分/1.73m2であり、特に自覚症状はなく、浮腫はみられない。

▶午前94

腎機能の悪化によるものと考えられるデータはどれか。

- 体重

- 血清カリウム値

- ヘモグロビン値

- 血清アルブミン値

▶午前95

Aさんは、慢性腎臓病ステージ4と診断され、精査目的で入院した。「特に症状がないのに腎臓が悪いと言われて本当に驚いたよ。高血圧が関係していると医師に言われたけれど、どういうことですか」とAさんが看護師に尋ねた。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「高血圧で尿が少なくなり腎臓を悪くします」

- 「高血圧が続くと腎臓の濾過機能が低下します」

- 「高血圧では腎臓病の症状が現れにくくなります」

- 「腎臓の機能がさらに低下すると血圧は低くなります」

▶午前96

現時点でAさんに起こる危険性が高いのはどれか。

- 低リン血症

- 血糖値の上昇

- 虚血性心疾患

- 甲状腺機能亢進症

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(72歳、男性)は、アパートの1階に1人で暮らしている。家族や親戚はいない。15年前から心不全のために利尿薬を毎朝内服している。半年前に要支援2の認定を受け、介護予防通所介護を週に2回利用している。早朝、Aさんは玄関の外で座り込んでいるところを近所の人に発見され救急搬送された。来院時、体温37.4℃、呼吸数20/分、脈拍98/分、血圧100/70mmHgであった。血液検査と尿検査の結果、脱水症と診断された。

▶午前97

Aさんは看護師に「頭がふわふわして歩けない。めまいもする。昨日の夜から気持ちが悪くなり、朝までに2、3回吐いた。体に力が入らない」と話した。

Aさんの脱水症について追加で情報収集すべき内容で最も適切なのはどれか。

- 昨日の経口摂取量

- 排尿の自立状況

- 生活活動強度

- 睡眠の状況

▶午前98

外来で点滴静脈内注射が開始され、入院した。夕方からAさんの表情に落ち着きがない様子や看護師の説明を聞かない様子がみられた。夜間から朝までぶつぶつと独り言を話していた。

Aさんの看護で最も適切なのはどれか。

- 夜間の病室内の照明を消す。

- 日中に車椅子での散歩を介助する。

- Aさんに点滴を抜かないように説明する。

- 夜間は睡眠導入薬の処方を医師に依頼する。

▶午前99

入院後5日。Aさんの症状は改善し、明日退院する予定である。床頭台の隅に利尿薬が残っていたため看護師が質問すると、Aさんは「看護師さんから薬をもらうとすぐ飲んでいるよ」と話した。また、自分の病室を間違えることが数回あった。

Aさんが在宅療養を継続するために、看護師が介護支援専門員へ伝える情報として優先度が高いのはどれか。

- 生活リズム

- 食事の摂取量

- 服薬管理の状況

- 脱水症の治療内容

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(90歳、女性)は、Alzheimer〈アルツハイマー〉病で、重度の認知機能の低下がある。要介護4で、短期入所〈ショートステイ〉や通所介護を利用している。長年、長男夫婦が自宅で介護している。

▶午前100

現在のAさんのAlzheimer〈アルツハイマー〉病の状態で最も適切なのはどれか。

- 視線を動かすことができる。

- 車椅子を操作することができる。

- 季節に合わせて服を選ぶことができる。

- Mini-Mental State Examination〈MMSE〉20点である。

▶午前101

Aさんは、誤嚥性肺炎のために入退院を繰り返している。今回の入院で主治医はAさんの家族に胃瘻の造設を含めた今後の方針を説明した。Aさんの長男は胃瘻の造設を希望せず、主に介護を行ってきた長男の妻は「私には決められない」と迷っている。

Aさんの長男の妻に対する看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- 「あなたがAさんの立場ならどうしますか」

- 「介護支援専門員の考えを聞いてみましょう」

- 「私の経験から胃瘻を造らないことを勧めます」

- 「Aさんはこのような状況になったとき、どうしたいと言っていましたか」

▶午前102

その後、Aさんは誤嚥性肺炎の症状が軽快し、胃瘻を造設せずに退院する予定である。家族は自宅での介護を考えていたが、長男の妻が脳出血で入院したため、Aさんの退院先の再検討を行うことになった。

Aさんの退院先として最も適切なのはどれか。

- 軽費老人ホーム

- 介護老人福祉施設

- 回復期リハビリテーション病棟

- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aちゃん(3歳、男児)は、斜視の手術のために母親とともに歩いて入院した。入院期間は3日の予定である。3週前に外来で医師と看護師がAちゃんに手術と入院とについて説明した。入院時、Aちゃんはやや緊張した表情をしているが「眼の手術をしに来たの。病院に2つ泊まるんだよ」と看護師に話した。

▶午前103

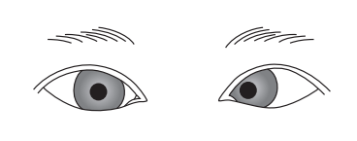

Aちゃんの眼の状態を図に示す。

Aちゃんの斜視はどれか。

- 右内斜視

- 右外斜視

- 左内斜視

- 左外斜視

▶午前104

手術当日の朝、Aちゃんは麻酔の前投薬としてミダゾラムとアトロピンを経口で服用した。両親が早朝から面会に来てAちゃんのそばに付き添っている。Aちゃんは少し興奮気味で、両親に「おなかがすいた。のどが渇いた」と話しかけている。30分後に手術室に入室する予定である。

手術室に入室するまでのAちゃんへの対応で適切なのはどれか。

- 水を飲ませる。

- 前投薬の追加を医師に相談する。

- ベッド上で絵本を読み聞かせる。

- 両親と一緒にプレイルームで遊ばせる。

▶午前105

Aちゃんの手術は無事終了した。翌日、Aちゃんは眼のガーゼと眼帯が外され、抗菌薬の点眼が始まり、退院が決まった。Aちゃんは眼を触らないように両上肢に肘関節抑制帯をつけている。母親は「手術が無事に終わってほっとしました」と話した。

母親に対する退院後の留意点の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 「家でも点眼を続けてください」

- 「家に帰ったら洗顔してもよいです」

- 「眼脂が続いたら受診してください」

- 「物が二重に見えることがあります」

- 「家に帰ったら肘関節の固定は必要ありません」

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(48歳、専業主婦)は、夫と2人で暮らしている。月経周期が35〜60日と不規則となり、外来を受診した。診察時、Aさんは「一人娘が結婚して遠方に住み、私の体調不良について話しにくく、つらいです。夫とは以前はよく一緒に出かけましたが、今は仕事で忙しく、私は家にいることが多いです」と話した。

▶午前106

医師は更年期障害と診断した。診察後、Aさんは「どうしてこのような症状が出るのかしら」と看護師に尋ねた。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

- 「子宮が固くなったためです」

- 「卵管が狭くなったためです」

- 「卵巣の機能が低下したためです」

- 「視床下部の機能が低下したためです」

▶午前107

Aさんは「汗をかきやすくイライラする以外に、どのような変化が起こりますか」と看護師に尋ねた。

Aさんへの説明で最も適切なのはどれか。

- 手足が温かくなる。

- 寝つきが悪くなる。

- 乏尿になる。

- 乳房が張る。

▶午前108

Aさんは「私はこれからどうしたらよいでしょうか。日常生活の過ごし方を教えてください」と看護師に尋ねた。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「外出は控えてください」

- 「家事は今までどおり頑張りましょう」

- 「夫と会話をする機会を増やしましょう」

- 「娘さんに週に1回遊びに来てもらいましょう」

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初産婦)は、夫と2人で暮らしている。妊娠28週2日、妊婦健康診査で胎盤が内子宮口を全部覆っていると指摘された。自覚症状はない。その他の妊娠経過に異常は認められていない。Aさんは、身長155cm、体重56kg(非妊時体重50kg)である。

▶午前109

Aさんの観察項目で最も注意するのはどれか。

- 破水

- 激しい腹痛

- 子宮底の上昇

- 痛みを伴わない性器出血

▶午前110

その後、Aさんの妊娠経過は順調で、妊娠37週0日の午後1時から帝王切開術が予定された。

手術前日の対応で最も適切なのはどれか。

- 浣腸を実施する。

- 夕食を禁食とする。

- 輸血の準備を確認する。

- 下肢に間欠的空気圧迫装置を使用する。

▶午前111

Aさんは、妊娠37週0日に帝王切開で体重2,800gの児を出産した。術後3日、Aさんは看護師に「どうすることもできなかったのは分かっているのですが、自然なお産をしたかったです。赤ちゃんを産んだ実感がありません」と話した。

看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- 精神科の受診を勧める。

- 妊娠期からの振り返りをする。

- 次の出産で経腟分娩を試みるよう勧める。

- 数日前に帝王切開術を受けた褥婦に話をしてもらうよう勧める。

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(20歳、男性、大学生)は、皆が自分を嫌っていると言い、昨年から大学を休学し、1人暮らしのアパートで引きこもるようになった。先週、アパートで夜中に大声で叫ぶ日が続いたため、アパートの管理人から両親へ連絡があった。Aさんの両親がAさんの部屋に入ってみると、窓は新聞紙で覆われていた。Aさんは「1日中誰かに見張られている。あなたは親じゃない」と叫び続けるため、精神科病院に入院した。Aさんは、統合失調症と診断され非定型抗精神病薬による治療が開始された。

▶午前112

Aさんは5日目ころから日中は臥床して過ごし、夜間は熟睡するようになった。食事の時間に遅れてくることが多く、看護師の声かけにほとんど反応しない。他の患者との交流もない。

この時期の看護師の対応として最も適切なのはどれか。

- 食事摂取の介助をする。

- 作業療法への参加を促す。

- 日中の休息時間を維持する。

- 食事時間を守るよう注意する。

▶午前113

入院後1か月。Aさんは体重が3kg増加した。バイタルサインに異常はない。血液検査データは空腹時血糖200mg/dL、HbA1c5.2%である。入院時の空腹時血糖は80mg/dLであった。Aさんと両親に特記すべき既往歴はない。

Aさんにみられる非定型抗精神病薬の副作用(有害事象)で最も考えられるのはどれか。

- 水中毒

- 拘禁反応

- 悪性症候群

- 耐糖能の異常

▶午前114

入院後2か月。症状も落ち着いてきたため、退院の準備をすることになった。Aさんは看護師に「病気はもう治ったのに、いつまで薬を飲まなければならないのか。薬を飲むと頭がぼんやりする。体力がなくなった気がする」と話した。

Aさんの退院の準備のために行う支援で優先度が高いのはどれか。

- 回想法

- 復学準備

- 服薬心理教育

- 筋力トレーニング

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(14歳、男子、中学生)は、両親と弟(7歳)との4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで2年前に誤嚥性肺炎を繰り返し、経鼻経管栄養法と在宅酸素療法とを開始した。その後、呼吸障害が進行し、非侵襲的陽圧換気による呼吸管理目的で入院した。Aさんは「特別支援学校に戻って友達に会いたい。夜に使うマスクに早く慣れたい」と訴えた。Aさんは自宅に戻って訪問看護を利用する予定である。身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。

▶午前115

Aさんと両親への呼吸管理の説明で最も適切なのはどれか。

- 鼻根の皮膚トラブルにはマスクを外す。

- 機器が故障したときは訪問看護師に連絡する。

- 機器が過剰送気を示したときは回路の点検をする。

- 息苦しいときは非侵襲的陽圧換気の設定を変更する。

▶午前116

退院後1週。夜間に落雷による停電が起こった。Aさんの父親から「まだ停電は続いていますが人工呼吸器は動いています。私は今から何をすればいいでしょうか」と慌てた様子で訪問看護師に電話があった。

この時点の訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「救急車で病院に行きましょう」

- 「主治医に連絡をとりましょう」

- 「用手換気に切り替えましょう」

- 「主電源を外部バッテリーに切り替えましょう」

▶午前117

退院後6か月。Aさんは特別支援学校に通学している。弟の小学校でインフルエンザが例年より早い時期から流行し始めた。弟はインフルエンザの予防接種を受けていた。Aさんの母親は「Aにインフルエンザがうつらないか心配です」と訪問看護師に話した。

母親への訪問看護師の助言として最も適切なのはどれか。

- 「Aさんを隔離しましょう」

- 「ショートステイを利用してみましょう」

- 「予防接種について主治医に相談してみましょう」

- 「弟さんは予防接種を受けているのでAさんにはうつりませんよ」

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

山間部の地域で、1時間雨量80mm以上の降雨で土石流が発生し、地域の住民は市民体育館に避難した。避難所には近くの医療機関から医師と看護師とが派遣された。

▶午前118

発災直後の避難所で対応する看護師の行動で最も適切なのはどれか。

- ボランティアを手配する。

- 災害給付金の説明をする。

- 心のケアに時間をかける。

- 重症度に応じて診療の優先順位をつける。

▶午前119

土石流で家を失った被災者は市民体育館から仮設住宅へ移動した。仮設住宅には1人暮らしの世帯が多い。看護師が仮設住宅の巡回訪問を行うことになった。

災害の慢性期(復興期)の看護師の巡回訪問の主な目的として適切でないのはどれか。

- 感染症を予防する。

- 救援物資を届ける。

- 室内の安全性を確認する。

- 生活習慣病の重症化を予防する。

▶午前120

看護師のAさんは、土石流の発生直後から被災地に1か月派遣された。その後、病院に戻り3か月が経過した。Aさんは勤務中に表情が乏しく考え込む様子がみられた。

Aさんへの看護管理者の対応として最も適切なのはどれか。

- 忙しい部署に異動させる。

- 仕事に専念するよう伝える。

- すぐに忘れるものだと励ます。

- 体験を語ることができる場を設ける。

資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第104回看護師国家試験

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回