「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに本誌では、最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。

当ページでは、医師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2024/2025」がカバーする医師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

医師国家試験について

最新の試験日程や手続き等の情報は、医師国家試験の施行について(厚生労働省)をご確認下さい。

医師国家試験は昭和21年(1946年)から開始し、最新では令和6年(2024年)2月に118回目の試験が実施されました。

過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。

|

|

受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 118回(2024年) | 10,336人 | 9,547人 | 92.4% |

| 117回(2023年) | 10,293人 | 9,432人 | 91.6% |

| 116回(2022年) | 10,061人 | 9,222人 | 91.7% |

| 115回(2021年) | 9,910人 | 9,058人 | 91.4% |

| 114回(2020年) | 10,140人 | 9,341人 | 92.1% |

| 113回(2019年) | 10,146人 | 9,029人 | 89.0% |

| 112回(2018年) | 10,010人 | 9,024人 | 90.1% |

| 111回(2017年) | 9,618人 | 8,533人 | 88.7% |

| 110回(2016年) | 9,434人 | 8,630人 | 91.5% |

| 109回(2015年) | 9,057人 | 8,258人 | 91.2% |

直近5回をみると、受験者数は1万人前後で、合格率は9割前後で推移しています。

直近の合格基準は、必修問題(一般問題1問1点・臨床実地問題1問3点)が200点中160点、必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題(1問1点)が220点以上/295点、禁忌肢問題選択数が2問以下とされています。

医師国家試験の出題基準は、医師国家試験出題基準改定部会で検討が行われ改定を重ねてきており、令和6年実施の第118回試験からは、「令和6年版医師国家試験出題基準」が適用されています。

試験は2日間400問にわたり、内容も専門的な医学総論・各論にとどまらず、公衆衛生に関する制度や統計など幅広く出題されるため、弱点を作らずに解ける問題を取りこぼさない学習が必要となります。

問題種類別 医師国家試験過去問題

過去の医師国家試験に出題された問題を、テーマ別に分けてポイントを解説しています。

本格的に試験対策を始める前の傾向を知る際、また、試験直前の確認などにお使い下さい。

医師国家試験過去問題PDF

厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。

|

第118回 (2024年) |

正答 | ||

|

第117回 (2023年) |

正答 | ||

|

第116回 (2022年) |

正答 | ||

|

第115回 (2021年) |

正答 | ||

|

第114回 (2020年) |

正答 | ||

|

第113回 (2019年) |

正答 | ||

|

第112回 (2018年) |

正答 | ||

|

第111回 (2017年) |

正答 | ||

|

第110回 (2016年) |

正答 | ||

|

第109回 (2015年) |

正答 |

医療職国家試験に出る国民衛生の動向

図説 国民衛生の動向

|

『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。

記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。

医療職のための統計セミナー

厚生労働統計協会では、医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。

詳細はこちらをご確認下さい。

「国民衛生の動向」は公衆衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。

医師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の数値を問う問題が毎年複数問出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第118回(2024年)から第107回(2013年)までの12年分の医師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、問題を解く上で必要となる最新統計を解説しています。

これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

統計別問題目次

- 第2編1章:人口静態

- 第2編2章:人口動態

- 第2編3章:生命表

- 第2編4章:健康状態と受療状況

- 第3編1章:生活習慣病と健康増進対策

- 第3編3章:感染症対策

- 第4編1章:医療提供体制

- 第4編2章:医療保険制度

- 第5編1章:介護保険

- 第5編2章:社会保険と社会福祉

- 第7編2章:食品安全行政の動向

- 第8編:労働衛生

- 第10編:学校保健

人口静態

第2編1章 p41~50

国勢調査

▶107回E問題6

国勢調査について誤っているのはどれか。

- 全数調査である。

- 自記式で行われる。

- 外国人も対象となる。

- 人口動態調査である。

- 5年に1度実施される。

総人口

- 令和4年(2022年)の総人口は1億2495万人(男6076万人・女6419万人)である。

- 2000年代半ばに戦後初めて人口減少となり、近年は減少傾向が続いている。

▶118回F問題10

我が国で日本人の総人口が減少に転じた時期はどれか。

- 1980年代

- 1990年代

- 2000年代

- 2010年代

- 2020年代

年齢3区分別人口

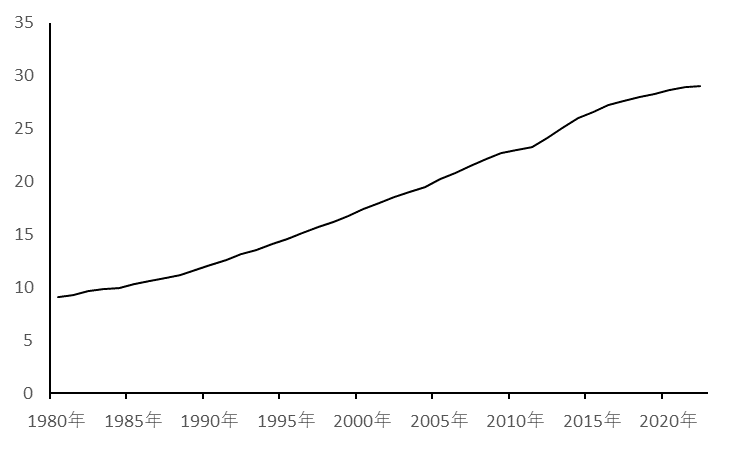

- 年齢3区分別人口をみると、年少人口(0~14歳)が1450万人(11.6%)、生産年齢人口(15~64歳)が7421万人(59.4%)、老年人口(65歳以上)が3624万人(28.9%)となっている。

- 少子高齢化により、年少人口割合、生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。

▶107回B問題19改題

令和4年(2022年)の我が国の65歳以上の人口の割合に最も近いのはどれか。

- 9%

- 19%

- 29%

- 39%

- 49%

▶108回B問題1改題

我が国の人口静態(令和4年度)で正しいのはどれか。

- 総人口は6,218万4千人である。

- 総人口に占める男性の割合は女性より多い。

- 15歳未満の人口は1,000万人を超えていない。

- 生産年齢人口が総人口に占める比率は40%である。

- 老年人口(65歳以上)は総人口の25%を超えている。

▶114回F問題29

2010年以降の我が国の人口構造について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 人口は男性の方が多い。

- 総人口は減少傾向である。

- 従属人口指数は減少傾向である。

- 年少人口の割合は減少傾向である。

- 老年人口の割合は40%を超えている。

世帯の状況

- 令和3年(2021年)の世帯総数は5191万世帯で増加傾向にあり、世帯構造別にみると、単独世帯が29.5%で最も多く、三世代世帯が4.9%で最も少ない。また、夫婦のみの世帯(24.5%)、夫婦と未婚の子のみの世帯(27.5%)、ひとり親と未婚の子のみの世帯(7.1%)を合わせた核家族世帯は59.1%となっている。

- 65歳以上の者のいる世帯は全世帯のうち49.7%を占めており、さらに65歳以上の者のみの世帯についてみると全世帯の29.0%となっている。

▶115回F問題9

我が国の世帯構成について正しいのはどれか。

- 世帯数は増加傾向にある。

- 三世代世帯は単独世帯より多い。

- 単独世帯は核家族世帯より多い。

- 65歳以上の者のみの世帯は全世帯の過半数を占める。

- 核家族世帯の中ではひとり親と未婚の子のみの世帯が最も多い。

労働統計

- 令和4年(2022年)の労働力人口は6902万人(就業者6723万人+完全失業者179万人)である。完全失業者の労働力人口に占める割合(完全失業率)は2.6%で、年齢階級別にみると15~24歳の完全失業率が高い(4.4%)。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は長期的に上昇を続けており、令和4年には36.9%となっている。

▶109回B問題29改題

平成24~令和4年の社会状況で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 完全失業率は2%以下である。

- 非正規雇用の割合は増加している。

- 完全失業率は40〜50歳が最も高い。

- 父母がいる児童の世帯の約80%で父母とも仕事をしている。

- 児童のいる世帯の母の仕事は正規雇用より非正規の割合が高い。

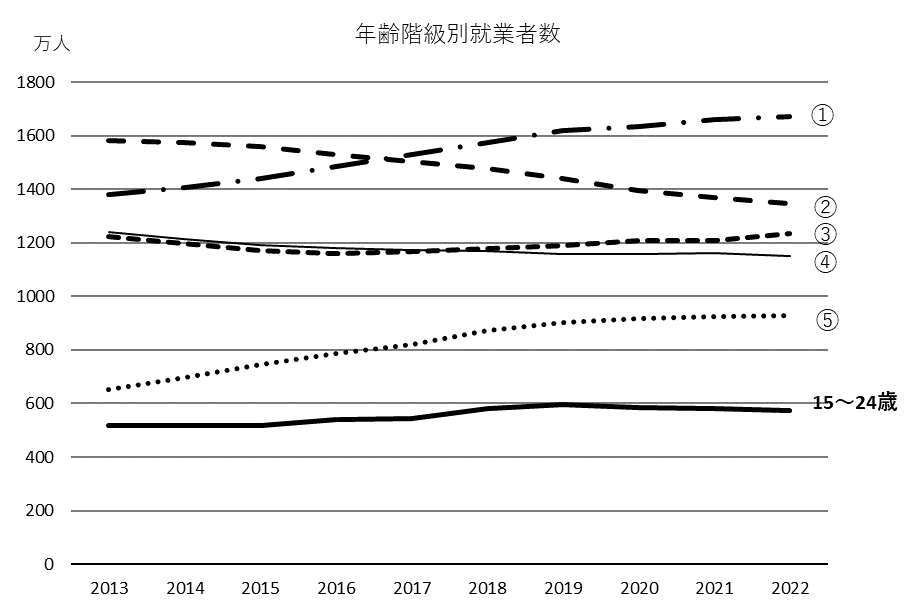

年齢階級別就業者数

- 令和4年(2022年)の年齢階級別就業者数をみると、15~24歳が547万人、25~34歳が1110万人、35~44歳が1313万人、45~54歳が1637万人、55~64歳が1204万人、65歳以上が912万人となっている。

- その推移をみると、第2次ベビーブーム(1971年~74年)後の出生数の低下から、25~34歳や35~44歳の低下が大きい。また、高齢者の就労を支援する取り組みの結果、65歳以降の就業者数が増加している。

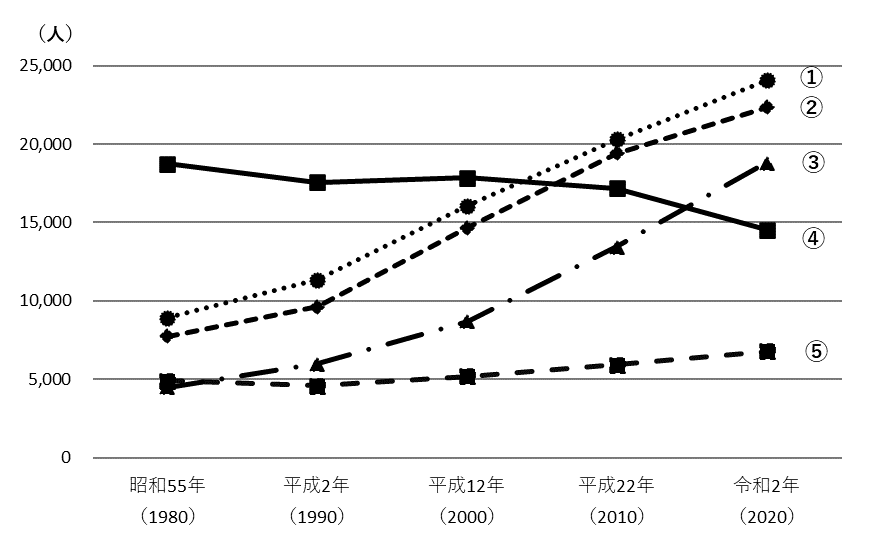

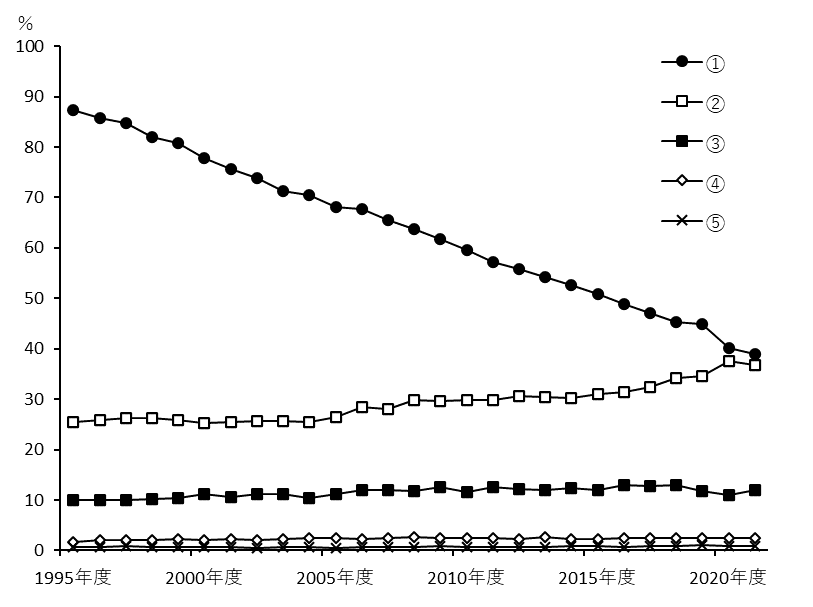

▶117回C問題30改題

2013年から2022年までの15~24歳、25~34歳、35~44歳、45~54歳、55~64歳、65歳以上の6階級における年齢階級別就業者数の推移を示す。

65歳以上の就業者数はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

人口動態

第2編2章 p51~69

出生数・合計特殊出生率

- 令和4年(2022年)の出生数は77.1万人(過去最低)で減少傾向にある。

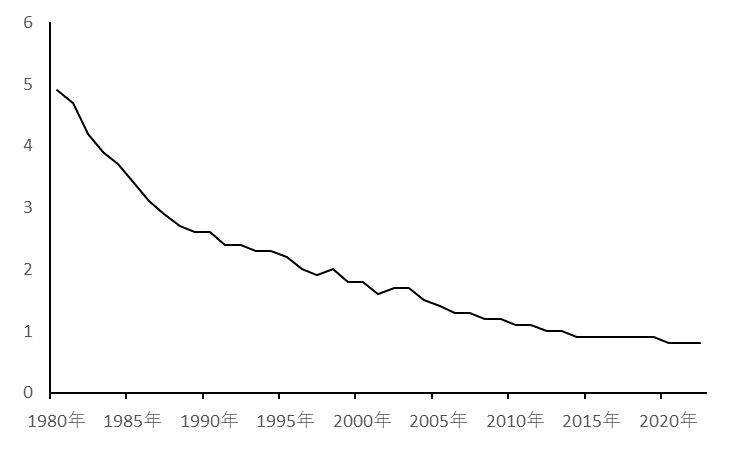

- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した指標を合計特殊出生率という。平成元年(1989年)に合計特殊出生率が1.57を記録(1.57ショック)して以降減少を続け、平成17年(2005年)に過去最低の1.26を記録した後、一時若干の上昇をみせるものの再び低下し、令和4年(2022年)は1.26となっている。

- 人口が将来にわたって増えも減りもしない合計特殊出生率の値を人口置換水準といい、同年は2.07であるが大きく下回っているため、人口減少が今後も続くと推計される。

▶117回C問題12

我が国における、将来人口を定常的に保てる合計特殊出生率(人口置換水準)の値に最も近いのはどれか。

- 1.0

- 1.1

- 1.9

- 2.1

- 4.0

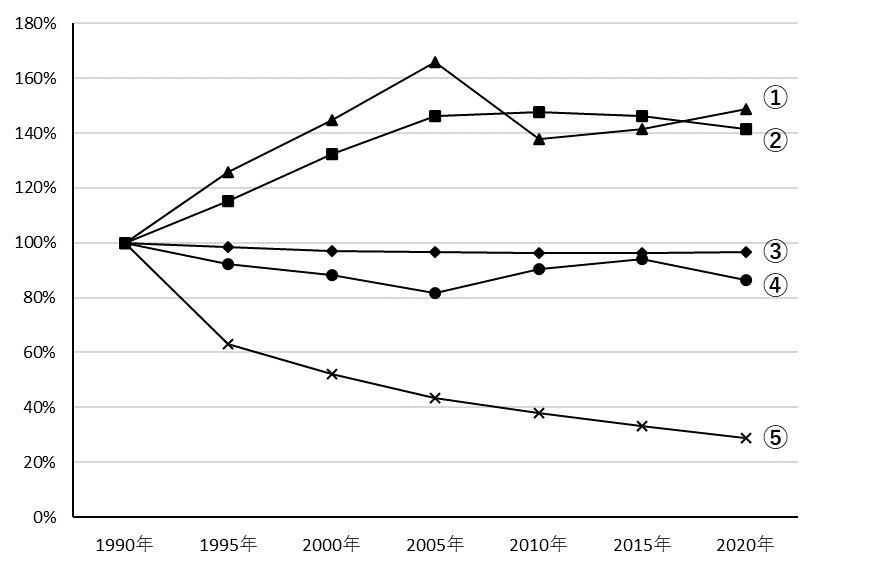

▶108回B問題20改題

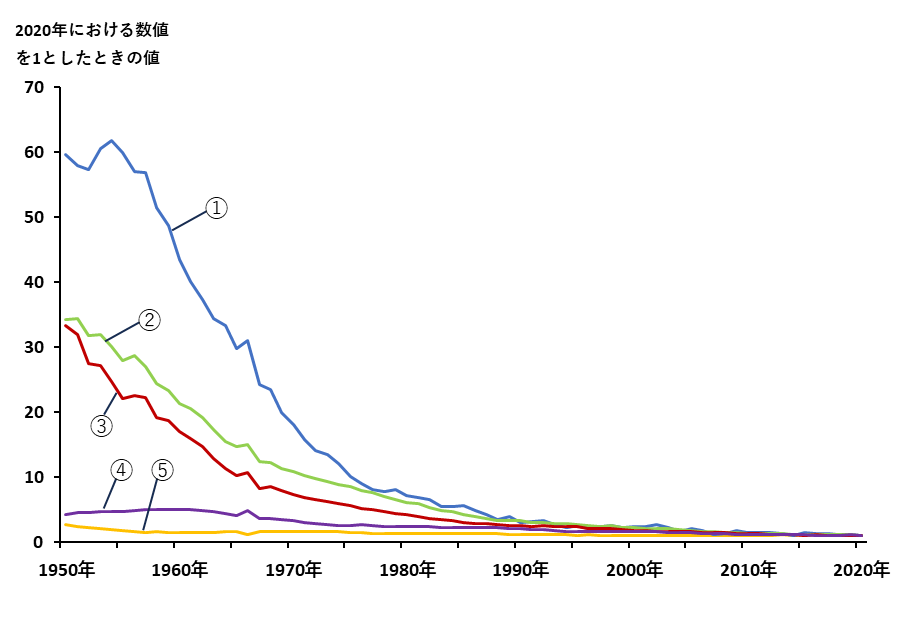

合計特殊出生率、周産期死亡率、出生時の平均体重、低出生体重児の出生割合、複産〈多胎〉の出生割合を図に示す。それぞれ1990年における数値を100%としたときの2020年までの変化である。

合計特殊出生率はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

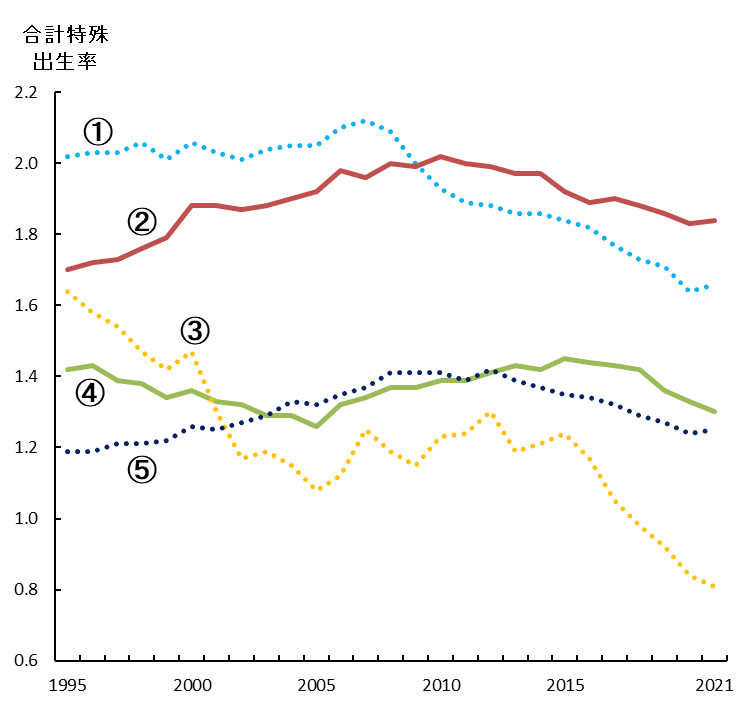

▶114回C問題6改題

日本、アメリカ、イタリア、韓国およびフランスの合計特殊出生率の1995年から2021年までの推移を別に示す。

日本はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

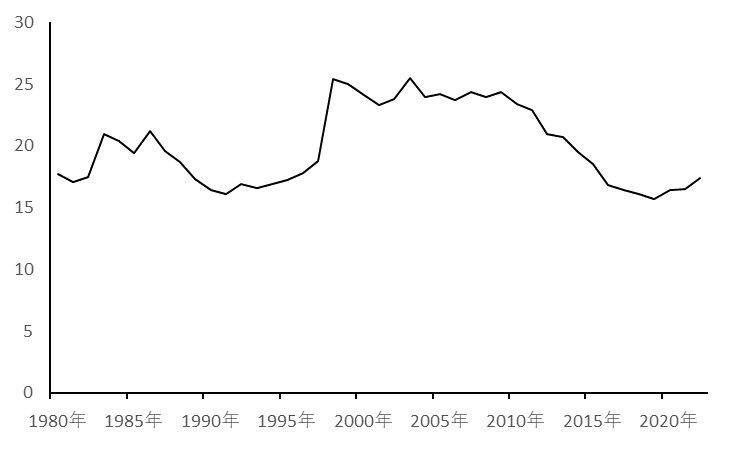

主要5死因別死亡率の推移

- 悪性新生物〈腫瘍〉は、昭和56年(1981年)以降死因の第1位であり、一貫して増加を続けている。

- 心疾患は、平成9年(1997年)以降死因の第2位であり、近年は増加を続けている。

- 老衰は、高齢者のいわゆる自然死をいい、平均寿命の延伸に伴い近年急増している。

- 脳血管疾患は、昭和55年(1980年)まで死因の第1位であったが、長期的に減少傾向にある。

- 肺炎は、昭和55年(1980年)ころから上昇傾向にあったが、平成29年(2017年)ころから低下傾向にある。

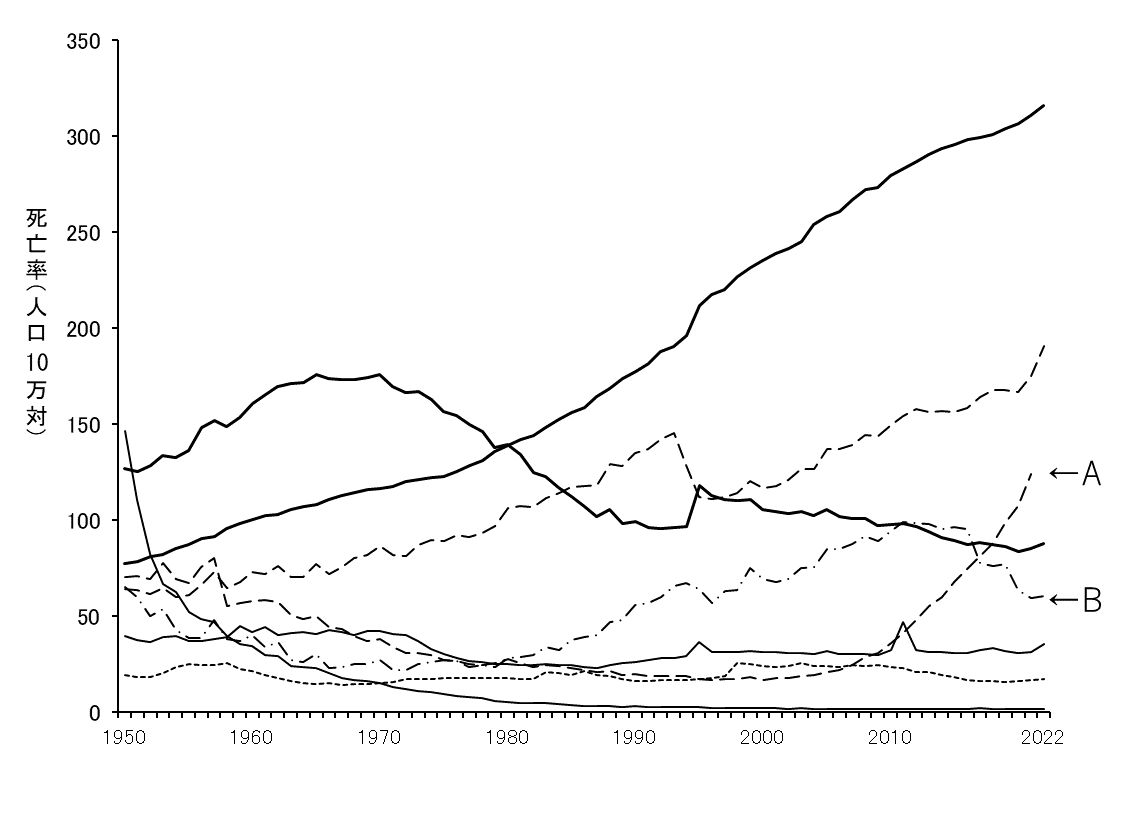

▶117回C問題29・111回B問題14統合

我が国の主要死因別にみた死亡率(人口10万対)の推移を別に示す。

AとBはそれぞれどれか。

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 老衰

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 肺炎

年齢調整死亡率

▶113回F問題34改題

2012年(平成24年)に比して2022年(令和4年)で、粗死亡率が増加しているが年齢調整死亡率が減少しているのはどれか。2つ選べ。

- 自殺

- 結核

- 心疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 脳血管疾患

部位別悪性新生物〈腫瘍〉

- 性別・部位別に悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数(令和4年)をみると、男性では肺(気管、気管支及び肺)、大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)、胃、膵の順に高く、女性では大腸、肺、膵、乳房の順に高い。

- 男女ともに肺、大腸、膵の死亡数が増加傾向にあり、胃は減少傾向にある。また、女性では乳房の死亡数も増加傾向である。

▶117回F問題33改題

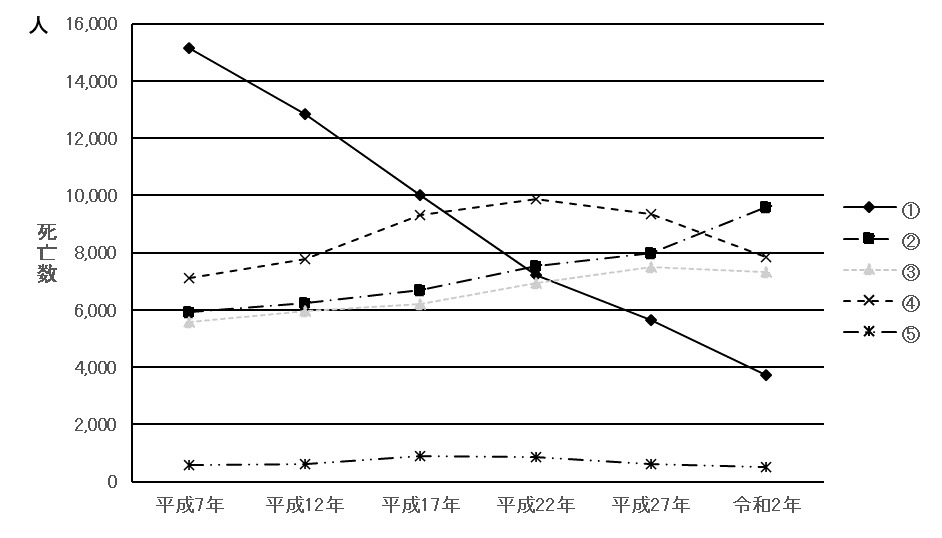

女性における肺、胃、膵、大腸および子宮の悪性新生物死亡数の推移を示す。

③はどれか。

- 肺(気管、気管支および肺)

- 胃

- 膵

- 大腸(結腸、直腸S状結腸移行部および直腸)

- 子宮

女性における乳房・子宮の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡の特徴

- 上記のとおり女性の乳癌による死亡数は増加傾向にあり、特に閉経後の60~64歳で顕著に死亡率が高まる。

- 子宮頸癌の死亡率の特徴として、40歳代の死亡率がより高齢の年齢階層と比べても大差なく高止まりしていることが挙げられる。

▶115回C問題10

1958〜2018年の子宮頸癌、胃癌、大腸癌、肺癌、乳癌の女性の年齢階層別死亡率の推移を別に示す。ただし、死亡率は相対的な値として示してある。

子宮頸癌はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

不慮の事故による死亡の状況

- 令和4年(2022年)の不慮の事故による死亡(3.8万人)のうち、総数では「転倒・転落・墜落」(1.0万人)が最も多く、「窒息」「溺死及び溺水」「交通事故」と続く。

- かつては不慮の事故のうちでも交通事故による死亡が最も多かったが、数十年間減少傾向が続いている。

▶109回B問題5改題

不慮の事故のうち、「交通事故」、「転倒・転落・墜落」、「溺死及び溺水」、「窒息」、「中毒」の5種類における死亡数の年次推移を図に示す。

①の予防になるのはどれか。

- 高温での長湯を避ける。

- 容器のラベルをよく読む。

- 階段では手すりにつかまる。

- シートベルト装着を遵守する。

- 食べ物は小さく切ってよくかんで食べる。

乳児の不慮の事故による死亡原因

▶110回G問題1

乳児の不慮の事故による死亡原因で最も多いのはどれか。

- 窒息

- 溺水

- 火災

- 転落

- 交通事故

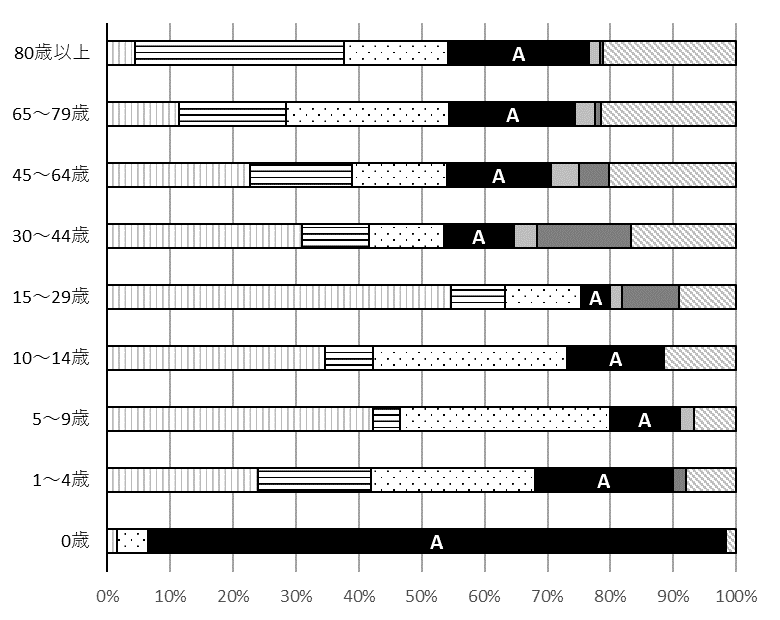

▶117回D問題5改題

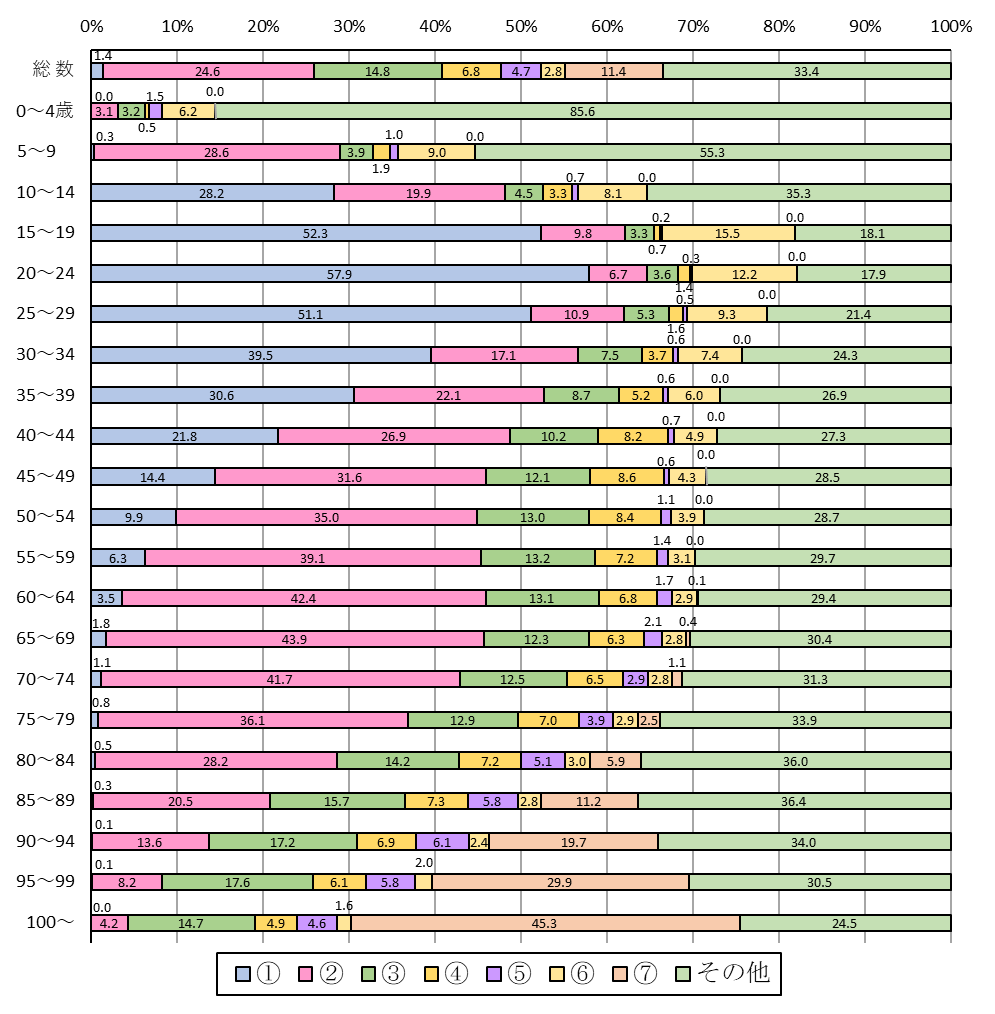

令和3年(2021年)の年齢階級別にみた不慮の事故による死因別割合(%)を別に示す。

Aはどれか。

- 窒息

- 交通事故

- 溺死および溺水

- 煙、火および火災

- 転倒・転落・墜落

自殺の状況

- 自殺による死亡者数は平成10年(1998年)に3万人を超えたが、平成22年(2010年)以降は減少傾向、近年は横ばいであり、令和4年(2022年)には2.1万人(男1.4万人・女0.7万人)となっている。

- 年齢階級別にみると、10~39歳の各階級では死因の第1位となっている。さらに性別に見ると、男性では10~44歳の各階級、女性では10~34歳の各階級で死因の第1位である。

- 特定された自殺者の原因・動機をみると(複数回答)、健康問題が12,774人と最も多く、家庭問題(4,775人)、経済・生活問題(4,697人)と続く。

▶110回G問題35改題

我が国の自殺の現状について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 性別では女性が多い。

- 手段では縊首が最も多い。

- 動機では健康問題が最も多い。

- 年間自殺者数は1万5000人以下になっている。

- 人口10万人あたりの自殺者数は先進7か国で最も少ない。

▶109回A問題14改題

過去10年(2013〜2022年)の自殺の動向で正しいのはどれか。

- 総数は増加し続けている。

- 40歳代女性の死因の第1位である。

- 男性の自殺数は女性の5倍を超える。

- 自殺率は40歳以降、年齢とともに単調に増加する。

- 判明した自殺者の動機で最も多いのは健康問題である。

▶107回E問題29改題

我が国の自殺の現状について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自殺者数は男性よりも女性が多い。

- 動機としては家庭問題が最も多い。

- 10歳から39歳の死因の第1位である。

- 最近の年間自殺者数は約2万人である。

- 自殺死亡率はOECD加盟国の平均を下回っている。

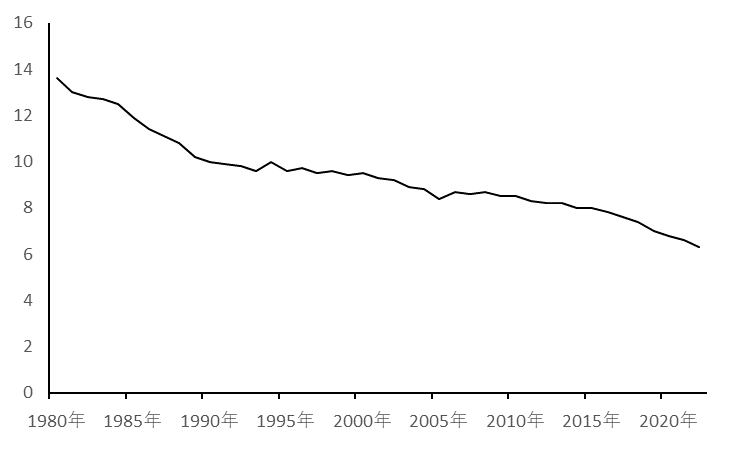

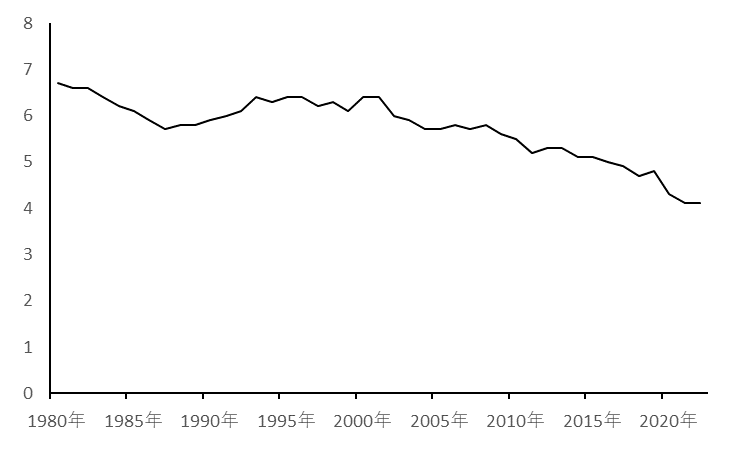

▶109回G問題1改題

我が国の高齢化率(%)、婚姻率(人口千対)、自殺死亡率(人口10万対)、出生率(人口千対)、新生児死亡率(出生千対)の推移を別に示す。

①

②

③

④

⑤

自殺死亡率はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶114回C問題20

日本人男性の1947年から2016年までのある死因についての年齢群別死亡率(人口10万対)の推移を別に示す。

死因はどれか。

- 悪性新生物

- 脳血管疾患

- 肺炎

- 不慮の事故

- 自殺

▶110回E問題17改題

令和4年(2022年)の年齢階級別の主な死因の構成割合を別に示す。

①で示すのはどれか。

- 自殺

- 心疾患

- 悪性新生物

- 脳血管疾患

- 不慮の事故

死産

- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

- 令和4年(2022年)の自然死産数は7,390胎、人工死産数は7,788胎で、死産率(出産千対)は自然死産が9.4、人工死産が9.9となっている。

▶118回C問題5

死産届が必要な妊娠週数は何週以降か。

- 8

- 12

- 16

- 20

- 24

妊産婦死亡

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

- 令和3年(2021年)の妊産婦死亡数は21人、妊産婦死亡率(出産(出生+死産)10万対)は2.5と、100を超えていた昭和30年代から大きく低下を続けている。

- わが国の妊産婦死亡の原因疾患としては産科危機的出血が最も多い。(日本産婦人科医会)

▶108回B問題6改題

最近5年間の我が国の年間妊産婦死亡数はどれか。

- 約30人/年

- 約100人/年

- 約200人/年

- 約500人/年

- 約1,000人/年

▶111回G問題25改題

人口動態統計(令和3年)における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 妊産婦死亡は妊娠中から分娩後7日目までの死亡をいう。

- 産科的合併症で死亡したものを直接産科的死亡という。

- 妊産婦死亡率は1,000出生当たりの数で示す。

- 肺血栓塞栓症が原因疾患として最も多い。

- 妊産婦死亡数は年間約200人である。

▶113回C問題7

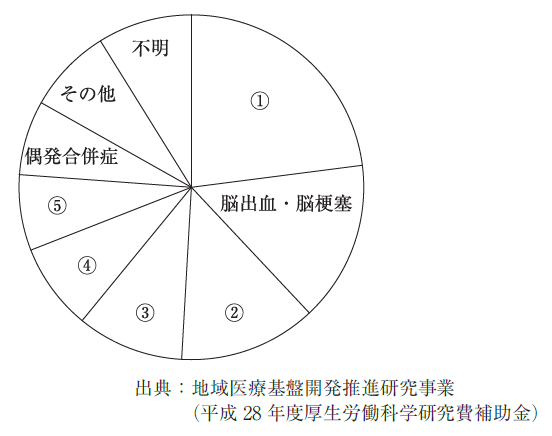

2010年(平成22年)から2016年(平成28年)までの日本の妊産婦死亡の原因別頻度を以下に示す。

①はどれか。

ただし、①〜⑤はa〜eのいずれかに該当する。

- 感染症

- 肺血栓塞栓症

- 産科危機的出血

- 心・大血管疾患

- 心肺虚脱型羊水塞栓症

▶109回E問題8改題

我が国の合計特殊出生率、妊産婦死亡率、新生児死亡率、乳児死亡率、死産率の推移を別に示す。それぞれ2020年における数値を1としたときの1950年からの変化である。

妊産婦死亡率はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

死亡場所

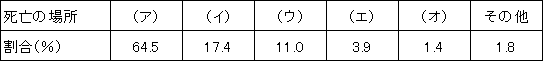

▶112回F問題16改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡の場所別にみた割合を示す。

(イ)はどれか。

- 自宅

- 病院

- 診療所

- 老人ホーム

- 介護医療院・介護老人保健施設

人口複合問題

▶114回F問題20

母子保健に関する用語について誤っているのはどれか。

- 乳児死亡とは生後1年未満の死亡である。

- 新生児死亡とは生後4週未満の死亡である。

- 死産とは妊娠12週以後の死児の出産である。

- 早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡である。

- 周産期死亡とはすべての死産に早期新生児死亡を加えたものである。

▶116回C問題15

総人口を分母とする指標はどれか。

- 婚姻率

- 乳児死亡率

- 老年人口指数

- 標準化死亡比

- 合計特殊出生率

▶110回E問題21改題

平成12年(2000年)と比較した令和4年(2022年)の我が国の人口動態で正しいのはどれか。

- 婚姻数は増加している。

- 出生率は上昇している。

- 粗死亡率は低下している。

- 乳児死亡率は上昇している。

- 年齢調整死亡率は低下している。

▶113回C問題18

我が国の人口統計の最近20年間の変化として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 乳児死亡率は上昇傾向にある。

- 自然増減数はマイナスに転じた。

- 老年人口指数は低下傾向にある。

- 交通事故の死亡者数は減少傾向にある。

- 悪性新生物の年齢調整死亡率は上昇傾向にある。

▶111回B問題31改題

2022年における我が国の人口構造について正しいのはどれか。

- 老年化指数は約100%である。

- 出生数は死亡数を上回っている。

- 生産年齢人口割合は増加している。

- 合計特殊出生率は1.5を超えている。

- 65歳以上の者のみの世帯は全世帯の約30%である。

▶113回F問題1

我が国の死亡と寿命の変遷について正しいのはどれか。

- 1950年以降、死亡率の最も高い死因は一貫して悪性新生物である。

- 1960年代中盤までの寿命の延伸の最大原因は乳幼児死亡の減少である。

- 1970年代の脳卒中死亡率の低下は主として脳梗塞の減少による。

- 1980年以降、肺炎の年齢調整死亡率は増加が続いている。

- 1990年以降、自殺による死亡数は一貫して3万人を超えている。

生命表

第2編3章 p70~73

平均余命・平均寿命

- 平均余命は、x歳ちょうどの者のその後の生存年数の期待値を表し、x歳以上の定常人口(Tx)/x歳での生存人数(lx)で求められる。

- 特に0歳の平均余命を平均寿命といい、長期的に延伸傾向で、2010年の男性79.55年・女性86.30年から、2022年には男性81.05年・女性87.09年に上昇している。

▶111回B問題21改題

厚生労働省の簡易生命表(令和4年)で80歳の日本人女性の平均余命に最も近いのはどれか。

- 3年

- 6年

- 12年

- 18年

- 24年

▶116回C問題26改題

2010年に比較して2022年の数値が上昇しているのはどれか。

- 総人口

- 平均寿命

- 年間出生数

- 生産年齢人口

- 合計特殊出生率

健康状態と受療状況

第2編4章 p74~79

有訴者・通院者

▶116回F問題29

国民生活基礎調査から求められる指標はどれか。2つ選べ。

- 婚姻率

- 受療率

- 罹患率

- 有訴者率

- 通院者率

有訴者の状況

▶117回B問題10

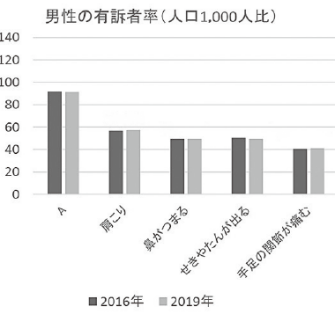

2016年および2019年に行われた国民生活基礎調査で、病気やけが等で自覚症状がある人数を人口1,000人比で求めた有訴者率を、性別と症状別にグラフに記したものを別に示す。

Aの症状はどれか。

- 下痢

- 動悸

- 腹痛

- 腰痛

- 手足のしびれ

患者調査

- 患者調査は、全国の医療施設(病院、一般診療所、歯科診療所)を利用する入院・外来患者の傷病等の状況を把握するため、厚生労働省が3年に1度実施している。

- 把握する内容は、層化無作為抽出された医療施設で受療した推計患者数(傷病別)や、人口10万人に対する推計患者数である受療率、退院患者の平均在院日数、継続的に医療を受けている患者を含めた傷病別の総患者数などである。

▶112回F問題35

患者調査について正しいのはどれか。

- 毎年実施する。

- 外来患者のみ調査を行う。

- 傷病別の受療率を推計する。

- 国内の全医療施設で実施する。

- 医療費についての調査が含まれる。

▶113回F問題2

患者調査について誤っているのはどれか。

- 受療率がわかる。

- 3年に1度行われる。

- 患者本人が回答する。

- 平均在院日数がわかる。

- 厚生労働省が実施する。

傷病分類別推計患者数の推移

▶107回B問題33改題・112回F問題19類問

厚生労働省の患者調査で平成26年と比較して令和2年に増加しているのはどれか。2つ選べ。

- 気分障害の外来患者

- てんかんの外来患者

- 統合失調症の入院患者

- Alzheimer型認知症の入院患者

- 精神作用物質使用による精神および行動障害の入院患者

重症度の状況

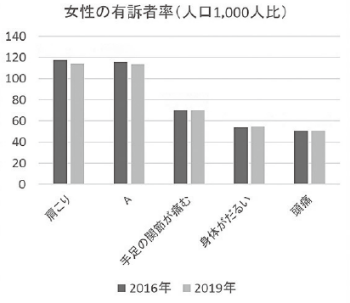

▶108回E問題5改題

厚生労働省の患者調査(令和2年)による入院(重症度等)の状況別推計入院患者数の構成割合において、「生命の危険がある」患者の割合はどれか。

- 約5%

- 約15%

- 約25%

- 約35%

- 約45%

受療行動調査

▶116回E問題16

患者満足度を調査対象項目とするのはどれか。

- 患者調査

- 受療行動調査

- 病院機能評価

- 医療事故調査制度

- 産科医療補償制度

生活習慣病と健康増進対策

第3編1章 p80~94

国民健康・栄養調査

▶114回C問題5

我が国の一次予防推進の基礎資料となるのはどれか。

- 患者調査

- 人口動態調査

- 国民健康・栄養調査

- 医師・歯科医師・薬剤師調査

- 全国在宅障害児・者等実態調査

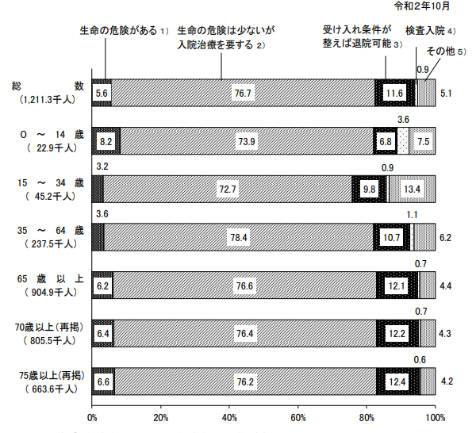

食塩摂取量

- 平成30年(2018年)の食塩摂取量の平均値(20歳以上)は、男性が11.0g、女性が9.3gとなっている。

- なお、成人のナトリウム(食塩相当量)の1日当たり目標量は、健康日本21(第二次)では8g、日本人の食事摂取基準(2020年版)では男7.5g未満・女6.5g未満に設定しており、いずれの目標も達成できていない。

▶115回C問題14

1995〜2018年の日本の性別の一人当たり食塩消費量を別に示す。

Xに相当する数値はどれか。

- 10.2

- 10.5

- 11.0

- 12.0

- 15.0

喫煙率

▶109回H問題19改題・111回C問題7類問

我が国における喫煙について正しいのはどれか。

- 喫煙率は20%を超える。

- 禁煙の薬物治療に医療保険が適用される。

- 喫煙指数は1日の喫煙本数×年齢である。

- 受動喫煙によって肺癌の発生は変化しない。

- ニコチンはたばこに含有される発癌物質である。

感染症対策

第3編3章 p123~148

結核

- 結核は感染症法上の二類感染症に分類され、乳児へのBCGワクチンの予防接種など対策が進められている。

- 1950年ころには結核の死亡率(人口10万対)は146.4と死因の第1位であったが、その後は急減し、令和3年(2021年)の死亡率は1.5となっている。

- 患者数は減少を続けているが依然として1万人を超える新規患者が発生しており、令和3年(2021年)は1.2万人となっている。

▶107回B問題31改題

結核対策について正しいのはどれか。

- 根拠法は健康増進法である。

- 乳幼児に対する予防接種はBCGである。

- 全国の年間新規患者登録数は約2,000人である。

- 潜在性結核感染症は法に基づく届出が不要である。

- 結核登録票の管理を行うのは感染症指定医療機関である。

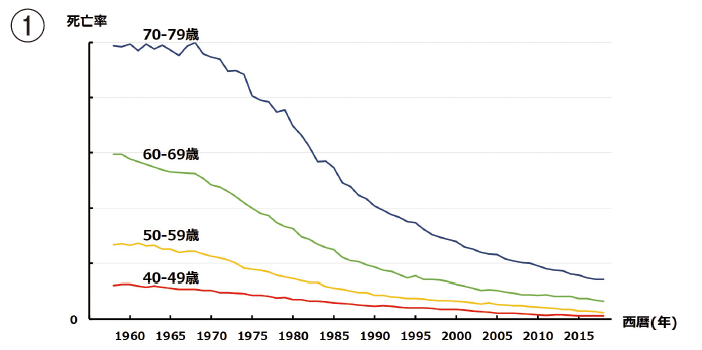

▶108回E問題1改題

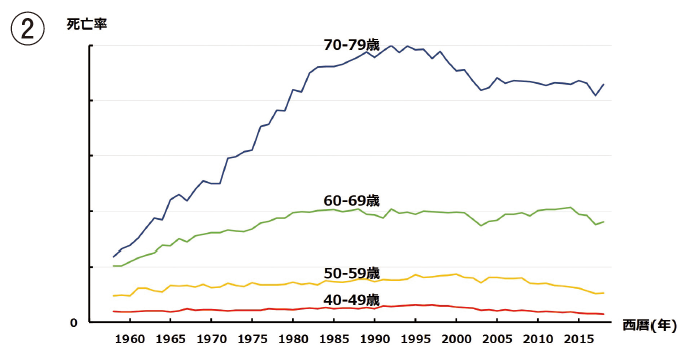

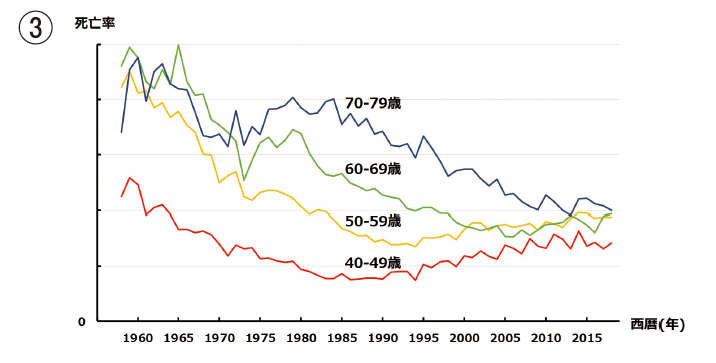

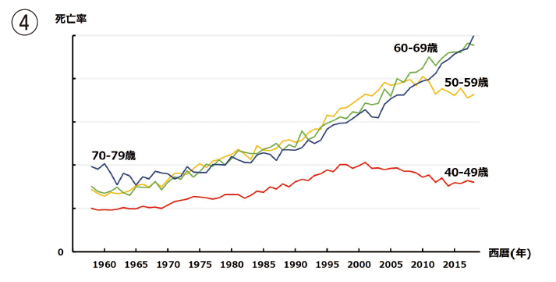

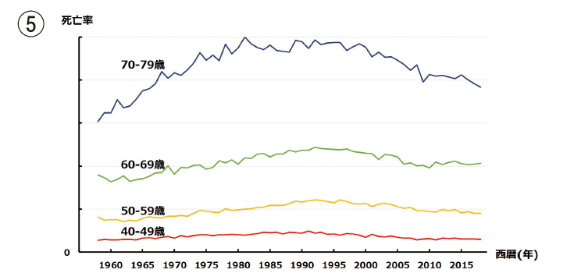

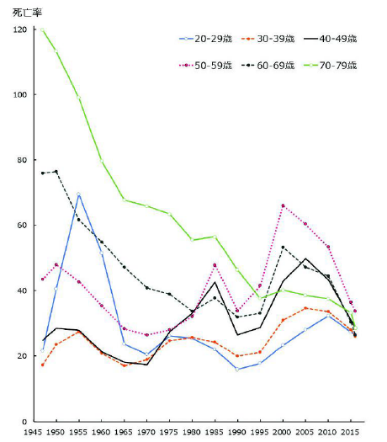

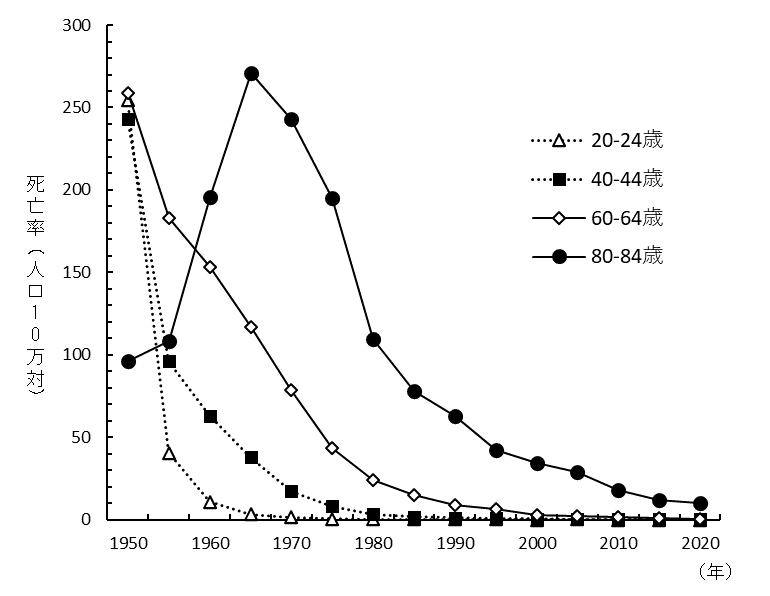

我が国の男性におけるある疾患の人口10万人あたりの死亡率の推移を年齢階級別に示す。

この疾患はどれか。

- 結核

- 糖尿病

- 悪性新生物

- 脳血管疾患

- 急性心筋梗塞

風疹

- 風疹は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする風疹ウイルスによる感染性疾患で、主に飛沫感染が感染経路である。

- 平成24年(2012年)、平成30年(2018年)ころに風疹が流行したことから、追加的対策として抗体保有率の低い年代の成人男性に抗体検査・予防接種を促した。

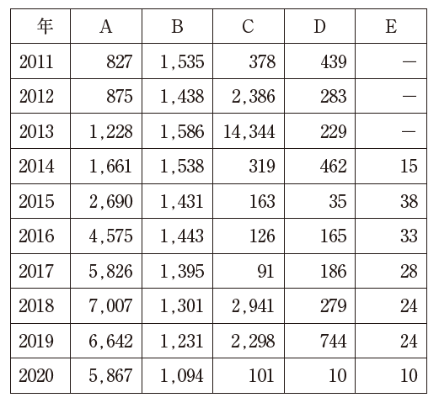

▶117回C問題9

感染症法上の五類感染症のうち、全数把握対象疾患である梅毒、風疹、麻疹、後天性免疫不全症候群、薬剤耐性アシネトバクター感染症について、発生動向調査によるそれぞれの患者数の年次推移を示す。

風疹はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

インフルエンザ

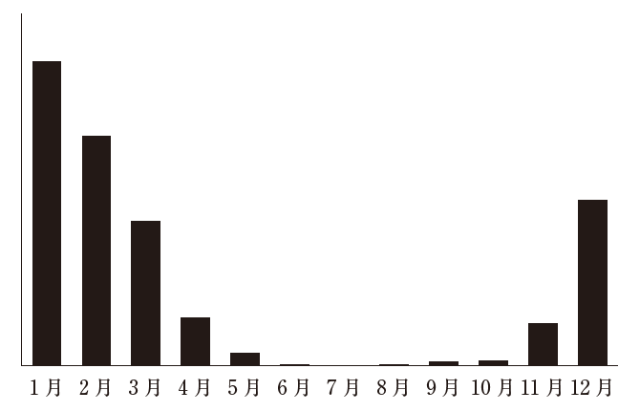

- 季節性のインフルエンザは5類感染症に分類され、主な感染経路は飛沫感染である。小児の罹患率が高く、高齢者で重症化しやすい特徴がある。

- 例年、11月ころから患者が発生し、1~2月ころに患者数のピークを迎え、4月以降減少するという経緯をたどる。新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年(2019年)では188万件の報告数があった。

▶110回B問題25

あるウイルス性疾患の我が国における月別発生数の傾向を示す。

この疾患はどれか。

- 水痘

- B型肝炎

- デング熱

- インフルエンザ

- アデノウイルス感染症

▶115回F問題26

2019年以前の我が国におけるインフルエンザについて、正しいのはどれか。

- 小児に比べて大人の罹患率が高い。

- 罹患数は1シーズンに1〜2万人である。

- 4月から5月にかけて流行のピークがある。

- 他の年齢層に比べて高齢者の致死率が高い。

- オセルタミビル耐性のウイルス株が90%以上を占める。

医療提供体制

第4編1章 p166~206

医療従事者の状況(令和2年(2020年))

- 医師は34.0万人、歯科医師は10.7万人、薬剤師は32.2万人である(届出数)。

- 保健師は5.6万人、助産師は3.8万人、看護師は128.1万人、准看護師は28.5万人である(就業者数)。

▶108回H問題1

就業者数が最も少ないのはどれか。

- 医師

- 看護師

- 保健師

- 薬剤師

- 歯科医師

精神障害者の医療提供体制(令和2年)

- 精神病床数は32.5万床(人口千人当たり2.6床)、精神病床の平均在院日数は277.0日、精神病床推計入院患者数は27.3万人(うち65歳以上16.9万人)となっている。

- 傷病別にみると、精神病床入院患者では「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が、外来患者では「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」が最も多い。

▶109回G問題6改題

最近5年間における精神障害者の医療の実態について正しいのはどれか。

- 精神病床の平均在院日数は約90日である。

- 精神病床数は人口千人当たり約1床である。

- 精神病床入院患者は65歳以上が半数以上を占める。

- 精神病床入院患者は統合失調症より認知症が多い。

- 精神科外来患者は気分障害より統合失調症が多い。

▶115回F問題22

我が国の精神保健について誤っているのはどれか。

- 精神科診療所の数は増加傾向にある。

- OECD諸国と比べて人口当たりの精神科病床数が多い。

- 医療観察法は自殺念慮の強い場合の入院に関する法律である。

- 精神科救急医療システムは都道府県や政令指定都市が取り組む。

- 精神保健福祉センターでは精神障害者福祉手帳の障害等級の判定を行う。

医療保険制度

第4編2章 p208~219

医療保険適用者数

- わが国はすべての国民が、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」のいずれかの医療保険に加入することとされている(国民皆保険)。

- 令和2年度(2020年度)末現在の医療保険適用者は、被用者保険が7779万人(62.4%)、国民健康保険が2890万人(23.2%)、後期高齢者医療制度が1806万人(14.5%)となっている。

▶115回F問題13

公的医療保険について誤っているのはどれか。

- 現金が給付される。

- 主たる財源は保険料である。

- 被用者保険の加入者が最も多い。

- 国民はいずれかの医療保険に加入する。

- 小学校就学前の自己負担は2割である。

国民医療費

- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、平成12年度から開始した介護保険制度の給付費は含まない。

- 令和2年(2020年)度の国民医療費は43.0兆円(対国民総生産〈GDP〉比8.02%)、人口1人当たり34.1万円で、長期的に上昇傾向にある。人口1人当たりの国民医療費を年齢階級別にみると、65歳未満が18.4万円に対し、65歳以上は73.4万円(約4倍)、75歳以上は90.2万円(約5倍)となっている。

▶108回E問題2改題

国民医療費(令和2年度)で正しいのはどれか。

- 年間40兆円を超える。

- 介護保険の費用が含まれる。

- 国民総生産比は10%を超える。

- 財源別では患者負担が30%を超える。

- 制度別では後期高齢者医療給付分が50%を超える。

▶112回F問題14改題

国民医療費について正しいのはどれか。

- 健康診断の費用を含む。

- 正常な妊娠や分娩に関する費用を含む。

- 国民医療費の対GDP比は減少している。

- 令和2年度の国民医療費は40兆円を超えている。

- 65歳以上の1人当たり国民医療費は65歳未満の約2倍である。

▶114回F問題24改題

令和2年度の国民医療費について正しいのはどれか。

- 予防接種の費用を含む。

- 生活保護による医療扶助費は含まれない。

- 国民医療費の総額は40兆円を超えている。

- 65歳以上の入院医療費が50%以上を占める。

- 受診1日あたりの単価が最も高いのは75歳以上の入院医療費である。

▶113回F問題4改題

令和2年度の国民医療費について正しいのはどれか。

- 介護保険費用が含まれる。

- 国民総生産に対する比率は5%を超える。

- 一般診療所医療費は病院医療費より多い。

- 年齢階級別では65歳以上が80%を超える。

- 薬局調剤医療費は医科診療医療費より多い。

▶116回B問題10・113回E問題2類問・109回E問題2類問

社会保障制度について正しいのはどれか。

- 診療録の保存義務期間は終診時から2年間である。

- 国民健康保険組合の被保険者数は6千万人より多い。

- 国民医療費は2000年からの20年間で3倍に増加した。

- 介護保険第1号被保険者数は第2号被保険者数より多い。

- 結核患者の医療費の公費負担は感染症法に規定されている。

▶109回H問題2

日本、アメリカ、ドイツ及びフランスの比較で、日本について正しいのはどれか。

- 高齢化率が最も低い。

- 平均在院日数が最も長い。

- 人口千人当たりの医師数が最も多い。

- 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

- 国内総生産〈GDP〉に対する国民医療費の割合が最も高い。

介護保険

第5編1章 p220~233

介護が必要になった原因

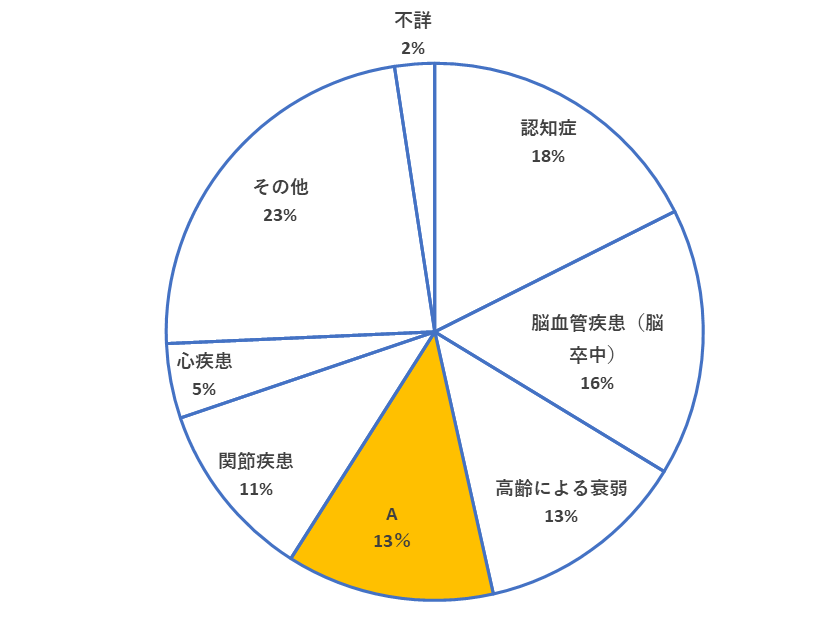

▶115回C問題9改題

令和元年度国民生活基礎調査において、介護が必要となった原因を集計した結果を別に示す。

Aに該当する原因はどれか。

- 糖尿病

- 呼吸器疾患

- 骨折・転倒

- Parkinson病

- 悪性新生物(がん)

社会保険と社会福祉

第5編2章 p234~245

生活保護制度

- 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対して最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。

- 令和3年(2021年)の被保護実世帯数(1か月平均)は164.2万世帯と長期的に増加傾向である。被保護世帯の内訳をみると、高齢者世帯が半数以上を占めており、一貫して増加傾向にある。

- 保護開始の主な理由をみると、「貯金等の減少・喪失」が44.1%と最も多い。

▶116回F問題17改題

生活保護について正しいのはどれか。

- 生活保護基準は都道府県が定める。

- 被保護世帯数は平成22年(2010年)以降減少傾向にある。

- 被保護世帯数は高齢者世帯が最も多い。

- 生活保護の開始は要介護状態が最も多い。

- 生活保護受給者は国民健康保険に加入している。

相対的貧困率

- 相対的貧困率とは、貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)に満たない世帯員の割合をいう。令和3年(2021年)の貧困線は127万円、相対的貧困率は15.4%となっている。

- 相対的貧困率は経済協力開発機構(OECD)が定義しており、加盟国間の比較をみるとわが国は先進諸国の中で最も高く、加盟国の平均を超えている。

▶117回C問題18

相対的貧困について正しいのはどれか。

- 世界銀行が定義している。

- 生活保護を受給している世帯の状況を指す。

- 単身世帯の相対的貧困率は母子世帯より高い。

- 世帯の大きさによらず世帯所得の高さで決まる。

- 我が国の相対的貧困率はOECD加盟国の平均より高い。

食品安全行政の動向

第7編2章 p278~292

食中毒統計

▶113回F問題12

ノロウイルス感染症について正しいのはどれか。

- 食前加熱が有効である。

- 抗ウイルス薬が有効である。

- 生体内でベロトキシンを産生する。

- ワクチンが定期接種に位置付けられている。

- 原因が判明した食中毒の中での患者数は第3位である。

労働衛生

第8編 p299~310

労働災害・業務上疾病(令和3年(2021年))

- 労働災害の発生状況をみると、死亡者数は774人で減少傾向、休業4日以上の死傷者数は13.2万人で増加傾向にある。

- 過労死等に関連する労災認定数をみると、脳・心臓疾患は172人で減少傾向、精神障害等は629人で増加傾向にある。

- 業務上疾病発生割合をみると、病原体による疾病が69.4%で最も多いが、そのうち新型コロナウイルスり患によるもの68.9%を除いた場合は、負傷に起因する疾病(そのうち災害性腰痛)が最も多い。

▶116回C問題32

我が国の労働災害について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 労働災害の認定は産業医が行う。

- 死亡者数は年間100人以下である。

- 業務上疾病で最も多いのは熱中症である。

- 休業4日以上の傷病者数は近年増加傾向にある。

- 精神障害による労働災害認定件数は増加傾向にある。

学校保健

第10編 p341~351

学校保健統計調査

- 令和3年度(2021年度)の小学校における疾病・異常被患率をみると、「むし歯(う歯)」が39.0%で最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」が36.9%となっている。

- その推移をみると、「むし歯(う歯)」の状況は一貫して改善傾向にある一方、「裸眼視力1.0未満の者」の割合はやや上昇傾向にある。

▶111回E問題2改題・107回B問題10類問

学校保健統計調査における小学生の主な疾病・異常被患率の推移を示す。

②はどれか。

ただし、①〜⑤はa〜eのいずれかに該当する。

- 心電図異常

- むし歯(う歯)

- 鼻・副鼻腔疾患

- (尿)蛋白検出の者

- 裸眼視力1.0未満の者

国際比較

先進国と開発途上国の死亡原因

▶111回E問題28

開発途上国において我が国より低いと考えられるのはどれか。

- 出生率

- がん死亡率

- 乳児死亡率

- 妊産婦死亡率

- マラリア死亡率

▶114回F問題19

WHOが公表した2016年のファクトシートによれば、低所得国よりも高所得国で上位にある死因はどれか。

- 交通事故

- 下痢性疾患

- 下気道感染症

- 虚血性心疾患

- 新生児仮死および出生時損傷

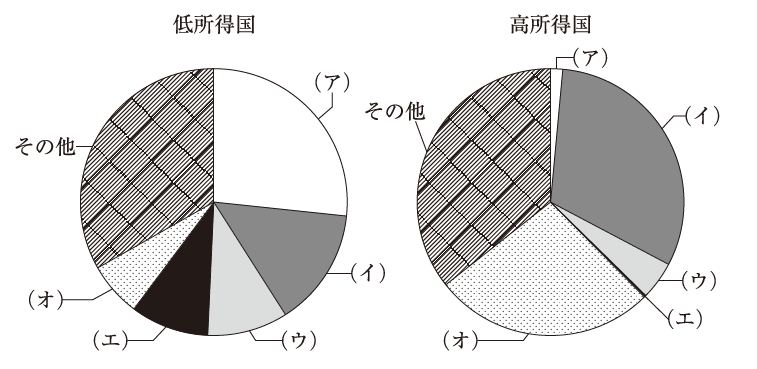

▶112回F問題20

WHOが公表した2015年の低所得国と高所得国における主な死亡原因の割合を示す。

(ア)はどれか。

- 感染症

- 悪性新生物

- 心血管疾患

- 不慮の事故

- 周産期の異常

▶115回C問題24

非感染性疾患(脳心血管疾患・悪性新生物・慢性呼吸器疾患・糖尿病を含む)の国際保健における現況について正しいのはどれか。

- 死亡原因としては感染性疾患より少ない。

- 死亡の半分以上は高所得国で発生している。

- 急速な都市化や生活習慣のグローバル化が加速要因となっている。

- 最大の寄与を有する単一リスクファクターは塩分過剰摂取である。

- 低・中所得国においては、富裕層の方が貧困層より死亡率が高い。

「国民衛生の動向」は公衆衛生、保健・福祉、医療提供体制などの最新の動向を解説し、医療従事者や国家試験対策として広く用いられています。

医師国家試験では、医療法や医師法などの業務に関わる法律、医療ニーズの多様化に対応した医療制度、医療を取り巻く国民皆保険など、様々な制度に関する知識が問われます。

このページでは、過去の第118回(2024年)から第107回(2013年)までの12年分の医師国家試験の中から、医療提供体制に関わる制度ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、理解と実践を図れるように構成しています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、医療制度に対する理解を深めていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

:インフォームド・コンセント/医療に関する選択の支援/医療計画/二次医療圏/地域医療構想・病床機能報告制度/災害医療/へき地医療/医療安全支援センター/医療事故調査・支援センター/特定機能病院/地域医療支援病院

:総則/主な規定/保険医/医療従事者

:精神保健福祉センター/精神障害者の入院形態/精神科入院患者の制限事項/医療観察法

:概要/訪問看護の対象者/訪問看護ステーション(事業者)

:医療給付内容/国民皆保険/自己負担/高額療養費制度

医療法

インフォームド・コンセント

▶115回E問題5

成人を対象としたインフォームド・コンセントについて正しいのはどれか。

- 本人と家族の同意が必要である。

- 患者は同意をいつでも撤回できる。

- 予後についての説明は必要でない。

- 医師の過失責任を回避する目的で行う。

- 最新の治療法を推奨しなければならない。

▶114回B問題8

インフォームド・コンセントについて誤っているのはどれか。

- 医師法に定められている。

- 患者の自己決定権の行使が目的である。

- 代替可能な治療法についても提示する。

- 同意はいつでも撤回することができる。

- 医療従事者側からの十分な説明が前提である。

▶113回B問題1

インフォームド・コンセントについて正しいのはどれか。

- 同意後は撤回できない。

- 医師法に定められている。

- 文書で意思を確認すればよい。

- 医療従事者の責任回避が目的である。

- 患者の主体性を重んじて行う行為である。

▶111回F問題1

インフォームド・コンセントについて誤っているのはどれか。

- 患者の理解が同意の前提になる。

- 自己決定尊重の倫理原則に基づく。

- 医療行為に対する承諾書のことである。

- 患者の主体性を重んじて行う行為である。

- 臨床研究に参加してもらう場合に必要になる。

医療に関する選択の支援

▶110回F問題20

28歳の女性。突然の腹痛を自覚したため受診できる医療機関をインターネットで探したところ、都道府県のウェブサイトで内科の診療所や病院を検索できるようになっていた。この情報提供システムは、法律に基づいて設置されていると記載されていた。

根拠法として正しいのはどれか。

- 医師法

- 医療法

- 介護保険法

- 健康保険法

- 地域保健法

医療計画

- 5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)

- 6事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症等の感染拡大時における医療〈*2024年度から追加〉)

- 居宅等における医療(在宅医療)の確保

- 地域医療構想に関する事項

- 医療従事者の確保

- 医療の安全の確保

- 地域医療支援病院の整備目標等

- 二次医療圏・三次医療圏の設定

- 基準病床数の設定

▶109回B問題18

医療計画に含まれないのはどれか。

- 監察医の確保

- 救急医療の確保

- 基準病床数の設定

- 二次医療圏の設定

- 地域医療支援病院の整備

▶117回C問題31

医療法に規定されていないのはどれか。

- 医療圏

- 基準病床数

- 地域医療構想

- 医師の臨床研修

- 医療従事者の確保

▶118回F問題4

医療計画の記載事項に含まれないのはどれか。

- 救急医療

- 精神疾患

- 労働災害

- 地域医療構想

- 医療従事者の確保

▶108回E問題4

医療計画の内容として最も適切なのはどれか。

- 日常生活圏域の設定

- 老人福祉施設の整備の推進

- 特定健康診査の実施率の向上

- 地域連携クリニカルパスの普及

- 医療費の効率的な提供に関する達成目標の設定

二次医療圏

- 二次医療圏とは、一体の区域として入院にかかる医療を提供することが相当である単位として都道府県が定める地域であり、医療計画の記載事項の一つである。

- 社会的条件を考慮の上、多くは都道府県内の複数の市町村をまたいで設定される。

▶115回C問題1

二次医療圏について正しいのはどれか。

- 中学校区に該当する。

- 各市町村に該当する。

- 各都道府県内の複数の市町村を含む。

- 各都道府県に該当する。

- 複数の都道府県を含む。

▶112回C問題15

二次医療圏について正しいのはどれか。

- 都道府県が定める。

- 特定機能病院を設置する。

- ドクターヘリを配備する。

- 地域保健法によって規定される。

- 人口30万人を基準として設定される。

地域医療構想・病床機能報告制度

▶113回F問題6

在宅医療の医療需要の推計が示されているのはどれか。

- 患者調査

- 国勢調査

- 健康日本21

- 地域医療構想

- 介護保険事業計画

▶112回F問題27

都道府県による地域医療構想において検討すべき内容に含まれないのはどれか。

- 医療提供体制

- 保健所の配置

- 医療従事者の確保・養成

- 医療需要の将来推計

- 病床の機能分化推進

▶114回C問題1

地域医療構想について誤っているのはどれか。

- 2025年の医療需要を推計する。

- 医療計画の一部として策定する。

- 構想区域は都道府県単位である。

- 病床の必要量を病床の機能別に推計する。

- 地域医療構想会議には医療保険者も参加する。

▶117回C問題5・116回E問題9類問

病床機能報告における病床機能の区分に含まれないのはどれか。

- 高度急性期

- 急性期

- 回復期

- 療養期

- 慢性期

災害医療

- 災害医療とは、災害発生時に医療の需要が急増した状態で行う医療活動であり、都道府県が策定する医療計画の5事業のうちの一つに位置づけられる。

- 都道府県は平時において災害拠点病院を指定し、災害時に24時間体制で重症患者などの受け入れや治療を行う。

- 災害拠点病院を中心に、災害急性期(おおむね48時間以内)から活動できる機動性を持つ専門的な災害派遣医療チーム〈DMAT〉が整備されている。

▶111回E問題7・107回B問題5類問・117回C問題4類問

災害医療について正しいのはどれか。

- 災害拠点病院は市区町村が指定する。

- 災害現場では医師は救急救命士の指揮下に入る。

- 防災体制を整備する地域的単位を二次医療圏と呼ぶ。

- トリアージは医師以外の医療職も行うことができる。

- 災害医療とは災害派遣医療チーム〈DMAT〉の医療活動のことである。

▶110回B問題19

災害時における医療について誤っているのはどれか。

- 医師の役割は応急手当である。

- 都道府県の医療計画に示されている。

- 災害拠点病院は被災患者を24時間体制で受け入れる。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は自己完結型の医療救護を基本とする。

- 大規模災害では長期間にわたってこころのケアを提供する必要がある。

へき地医療

- 都道府県単位で設置されたへき地医療支援機構は、代診医の派遣調整など広域的なへき地医療支援事業の企画・調整を行う。

- 都道府県知事が指定するへき地医療拠点病院は、へき地診療所への代診医派遣や無医地区への巡回診療車の派遣などを行う。

- 都道府県は、無医地区単位で地域住民の医療確保を図るへき地診療所、地域住民に保健指導を行うへき地保健指導所、巡回診療を実施するへき地巡回診療車などを整備する。

▶116回F問題10

離島における唯一の診療所で医療を実践するうえで優先度が低いのはどれか。

- 高度医療の提供

- 自治体との連携

- 他の医療機関との連携

- 遠隔読影システムの整備

- 救急搬送システムの整備

▶117回C問題25

日本のへき地保健医療対策について誤っているのはどれか。

- 巡回診療が推進されている。

- ITの活用が推進されている。

- 医療計画の5事業に含まれている。

- へき地医療拠点病院は一次医療圏単位で整備される。

- プライマリケアを実践する医師の確保が求められている。

▶113回C問題6・109回E問題5類問

へき地医療について正しいのはどれか。

- へき地医療支援機構は市町村ごとに設置する。

- へき地医療診療所は一次医療圏毎に設置されている。

- へき地保健医療計画は地域医療支援病院が策定する。

- へき地医療拠点病院は代診医派遣の役割を担っている。

- へき地巡回診療車は地域の救命救急センターから派遣される。

▶118回F問題16

へき地医療支援機構が行う事業はどれか。

- 在宅医療の確保

- 母子保健の実施

- 代診医の派遣調整

- 地域医療構想の策定

- 地域包括ケアの推進

▶116回C問題28

へき地医療拠点病院について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 無医地区の巡回診療を行う。

- へき地保健指導所を整備する。

- へき地保健医療対策を策定する。

- へき地診療所への医師派遣を行う。

- 厚生労働大臣によって指定される。

医療安全支援センター

▶116回B問題6

治療後の経過に関して主治医以外に相談を希望する場合、助言や情報提供を行う施設はどれか。

- 保健所

- 福祉事務所

- 市町村保健センター

- 医療安全支援センター

- 地域包括支援センター

▶117回C問題24・108回C問題2類問

医療安全支援センターについて正しいのはどれか。

- 市町村に設置される。

- 医療事故調査を実施する。

- 地域保健法に規定されている。

- 患者・家族からの苦情に対応する。

- 看護師の常駐が義務付けられている。

医療事故調査・支援センター

▶113回C問題2・118回B問題23類問

医療事故調査制度について正しいのはどれか。

- 調査は院外機関のみが行う。

- 診療に起因した死亡全てが対象となる。

- 事故発生時は医療機関から警察に速やかに届け出る。

- 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。

- 医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的とした制度である。

特定機能病院

▶110回G問題30

設置根拠が医療法によるのはどれか。

- 保険薬局

- 特定機能病院

- 母子保健施設

- 介護老人保健施設

- 柔道整復師による施術所

地域医療支援病院

- 医療法に定められる地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

- 承認条件として、①紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医の支援)、共同利用の体制が整備されていること、②救急医療の提供能力を有すること、④原則200床以上の病床を有すること、⑤地域医療従事者に対する研修の実施等が挙げられる。

▶114回F問題31

地域医療支援病院について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 厚生労働大臣が承認する。

- 救急医療の提供能力を有する。

- 400床以上の病床が必要である。

- かかりつけ医を支援する能力を有する。

- 三次医療圏ごとに1施設の設置が目標である。

▶111回G問題24

地域医療支援病院について正しいのはどれか。

- 療養病床を設置する。

- 救急医療を提供する。

- 厚生労働大臣が承認する。

- 高度の医療技術を開発する。

- 紹介率30%以上が要件である。

▶118回C問題15

地域医療支援病院に求められる機能はどれか。

- 高度医療技術の開発

- 地域住民の栄養改善

- 質の高い臨床研究の主導

- 難病患者の療養生活支援

- 地域の医療従事者に対する研修

医師法

総則

▶115回E問題7

医師法第1条の条文を示す。

「医師は、医療と保健指導を掌ることによって、(ア)の向上と増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

(ア)に入るのはどれか。

- 公衆衛生

- 社会保障

- 生命科学

- 適正診療

- 臨床医学

主な規定

- 医師でなければ医業をなしてはならない(医業の独占)。(17条)

- 診察治療の求めがあった場合、正当な事由なく拒んではならない(応召義務)。(19条)

- 医師は、自ら診察しないで治療を行ったり診断書・処方箋を交付してはならない(無診察医療の禁止)。(20条)

- 検案(死後診察)で異常を認めた場合、24時間以内に警察署へ届け出なければならない。(21条)

- 治療上薬剤を調剤して投与する必要がある場合、処方箋を交付しなければならない。(22条)

- 診療後、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。(24条)

なお、医師の守秘義務については刑法に規定されている。

▶115回B問題3

医師法に規定されないのはどれか。

- 応召義務

- 守秘義務

- 臨床研修

- 処方箋の交付

- 診療録の記載

▶117回F問題34

医師法に規定されているのはどれか。

- 医師の免許

- 医師の守秘義務

- 医療機関の種類

- 医療の安全の確保

- 特定機能病院の要件

▶112回F問題24

医師の義務と規定する法律との組合せで正しいのはどれか。

- 守秘義務――医師法

- 応召義務――民法

- 説明義務――医療法

- 処方箋の交付義務――健康保険法

- 異状死体の届出義務――刑法

▶111回E問題15

医療法で規定されているのはどれか。

- 応招義務

- 医業の独占

- 医師臨床研修

- 異状死体の届出義務

- 医療機関の管理者要件

▶113回F問題32・118回C問題4類問

法律とその内容の組合せで誤っているのはどれか。

- 医療法――無診察治療の禁止

- 労働基準法――産前産後休業

- 健康増進法――受動喫煙の防止

- 児童福祉法――小児慢性特定疾患の医療費助成

- 労働者災害補償保険法――業務災害に関する給付

保険医

▶111回G問題30

保険医について正しいのはどれか。

- 医師法に規定されている。

- すべての医師は登録する義務がある。

- 保険診療に関する費用を任意に設定できる。

- 保険診療として健康診断を行うことができる。

- 保険診療を行うには医療機関も指定を受けていなければならない。

その他医療従事者

- 歯科医師

- 薬剤師

- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 診療放射線技師

- 臨床検査技師

- 理学療法士

- 作業療法士

- 視能訓練士

- 言語聴覚士

- 臨床工学技士

- 義肢装具士

- 歯科衛生士

- 歯科技工士

- 救命救急士

- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

▶114回C問題7

国家資格でないのはどれか。

- 介護福祉士

- 言語聴覚士

- 理学療法士

- 臨床工学技士

- 医療ソーシャルワーカー

▶114回E問題23

脳梗塞で入院した患者に対し、言語聴覚士が評価を行うのはどれか。

- 見当識

- 嚥下機能

- 巧緻運動

- 四肢筋力

- 心理状態

▶112回C問題45

72歳の男性。脳梗塞で入院し、急性期治療を終え、現在は回復期病棟でリハビリテーションを行っている。右半身麻痺と嚥下障害が残存しているが、病状が安定してきたので退院を見据えて療養環境を調整することになった。

多職種連携における職種と役割の組合せで誤っているのはどれか。

- 看護師――吸痰処置の指導

- 薬剤師――服薬の指導

- 理学療法士――関節拘縮の予防

- 管理栄養士――食事の指導

- ケアマネジャー――介護度の認定

▶111回B問題2

医療、介護および福祉の分野で連携する職種の専門性や主たる役割について最も適切なのはどれか。

- 介護支援専門員は要介護度を判定する。

- 管理栄養士は高齢者施設で調理を担当する。

- 作業療法士は基本的動作能力の回復を図る。

- 言語聴覚士は摂食・嚥下の機能回復を図る。

- 民生委員は生活保護の受給資格を判定する。

▶115回E問題32

84歳の男性。発熱と咳嗽を主訴に来院し、誤嚥性肺炎の診断で入院した。意識は清明。身長173cm、体重60kg。体温38.5℃。脈拍96/分、整。血圧120/80mmHg。呼吸数22/分。SpO296%(鼻カニューラ2L/分酸素投与下)。入院時から多職種で誤嚥性肺炎治療のサポートを行うことになった。

この患者に関わる職種とその職務内容の組合せで誤っているのはどれか。

- 看護師――抗菌薬の処方

- 管理栄養士――食形態の評価

- 言語聴覚士――嚥下訓練

- 薬剤師――内服薬の剤型検討

- 理学療法士――呼吸リハビリテーション

▶109回H問題30

78歳の男性。脳梗塞で入院中である。急性期リハビリテーションを終えて片麻痺が残っている。前立腺肥大による排尿障害があり尿道カテーテルを留置中である。同居している息子夫婦は共働きで日中は独居となる。自宅への退院を予定しており多職種での退院カンファレンスを行った。

退院後の医療と介護の計画で適切なのはどれか。

- 薬剤師が訪問して内服薬を処方する。

- 介護福祉士が尿道カテーテルの交換を行う。

- 医療ソーシャルワーカーがケアプランを作成する。

- 介護支援専門員〈ケアマネジャー〉が昼食を介助する。

- 作業療法士が患者の自宅でリハビリテーションを実施する。

▶107回C問題24

76歳の女性。急に発症した左上下肢の麻痺を主訴に救急外来を受診した。医師の指示により、看護師が静脈路を確保した(①)。初診時の診察で脳卒中が疑われたため、医師の指示により、診療放射線技師が頭部単純MRIを撮影し(②)、医師が右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断し入院させた。その後、薬物療法とリハビリテーションにより患者は順調に回復していったが、嚥下機能に問題を認めたため、医師の指示により、言語聴覚士による嚥下訓練(③)と管理栄養士による食事形態の調節(④)とが追加された。入院中、患者が不眠を訴えたため、過去に交付された処方箋を参照して、薬剤師が睡眠導入薬の処方箋を交付し(⑤)、患者への投薬が行われた。

下線部のそれぞれの医療専門職の行為として適切でないのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶118回B問題1

医師の指示があっても採血できない職種はどれか。

- 看護師

- 助産師

- 保健師

- 薬剤師

- 臨床検査技師

▶107回E問題3

医師の指示が必要でないのはどれか。

- 看護師による静脈注射

- 臨床検査技師による採血

- 助産師による正常分娩の介助

- 診療放射線技師によるCTの撮影

- 臨床工学技士による経皮的心肺補助〈PCPS〉の交換

精神保健福祉

精神保健福祉センター

- 精神疾患は医療法に基づく医療計画の5疾病の一つであり、その保健福祉対策は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づき実施される。

- 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、知識の普及・調査研究、複雑または困難な相談・指導などを行うものとして都道府県・指定都市に設置される。

▶117回C問題33

精神保健福祉センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 市町村に設置される。

- 精神医療審査会の事務を行う。

- 障害者総合支援法に規定されている。

- 精神障害者保健福祉手帳の発行を行う。

- 精神保健福祉に関する知識の普及を行う。

精神障害者の入院形態

- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

- 任意入院が行われる状態にない者については、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。急速を要し、家族等の同意が得られない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。

- 2人以上の指定医の診察を要件に、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者については措置入院を行うことができる。急速な入院の必要性がある場合、指定医1名の診察による72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。

▶114回F問題41

25歳の男性。幻聴を主訴に兄に連れられて来院した。昨日から「そばに人がいないのに、考えていることを批判し動作を命令する声が聞こえてくる。つらくて仕方がない」と苦痛を伴った幻聴を訴えるようになったため、精神科病院を受診した。この病院で3年前に統合失調症と診断され、通院中であった。患者はこの声が聞こえなくなるよう入院の上で治療して欲しいと訴えている。

適切な入院形式はどれか。

- 応急入院

- 自由入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

▶116回C問題49

75歳の女性。夜間に徘徊することに困った夫に付き添われて来院した。78歳の夫と2人暮らしである。60歳で発症したアルツハイマー型認知症が進行し、最近3カ月はひとりで出かけて自宅から離れた場所まで歩き回り、警察に保護されることが多くなった。徘徊や不眠などの原因精査と治療のため、精神科病棟に入院することになった。本人はほとんど言葉を発せず、意思も確認できない。夫の認知機能に低下は認めない。

適切な入院形式はどれか。

- 緊急措置入院

- 措置入院

- 応急入院

- 医療保護入院

- 任意入院

▶112回F問題46・107回G問題40類問

45歳の男性。精神科閉鎖病棟を含む複数の診療科のある病院内で、廊下に座り込んでいるところを保護された。病院事務員が話を聞くと、その病院の精神科に通院している患者であること、統合失調症と診断されていること、単身で生活しており、すぐ連絡のとれる家族はいないことが分かった。患者は「自分は病気ではない。『しばらくこの病院の廊下で寝泊まりするように』という声が聞こえてきたから、廊下で寝る場所を探していた」と述べた。患者から話を聴いている現場には内科当直医、精神保健指定医の資格をもつ精神科医、当直の事務員がいる。精神科医の診察の結果、入院が必要であると判断された。精神科医が入院治療の必要性について繰り返し説明したが、患者は拒否し「このまま病院の廊下で寝泊まりする」と主張し譲らなかった。

現時点で最も適切な入院形態はどれか。

- 任意入院

- 措置入院

- 応急入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

▶114回F問題26

精神障害者の保健、医療、福祉について正しいのはどれか。

- 治療を行う際のインフォームド・コンセントは必要ない。

- 緊急措置入院は複数の精神保健指定医の診察を必要とする。

- 知的障害者の福祉対策は成人後も児童福祉法に基づいて行われる。

- 精神保健福祉センターは精神保健福祉の知識について普及・啓発を行う。

- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉の目的は犯罪予防である。

▶113回C問題8

精神保健について正しいのはどれか。

- 措置入院患者数は年々増加している。

- 精神科デイケアは医療保険で賄われる。

- 精神保健指定医は学会が認定する資格である。

- 精神保健福祉センターは市町村ごとに設置される。

- 精神障害者社会復帰施設は入院患者の社会復帰訓練を行う。

精神科入院患者の制限事項

- 信書の発受

- 行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会

- 精神医療審査会への退院請求、処遇改善請求(精神医療審査会は審査・判定を行う)

▶115回F問題55

22歳の男性。家庭内で自室に閉じこもり「おれの悪口を言うな」、「外を通る人が窓からのぞいている」などの実際には認められないことを口走ることが多くなったため、両親とともに来院した。診察した精神保健指定医は、治療が必要であるが本人に治療意欲がないことを考え、医療保護入院とした。

禁止できるのはどれか。2つ選べ。

- 弁護士との面会

- 両親あての手紙

- 友人あての電話

- 家族の希望による自宅外泊

- 精神医療審査会への退院請求

▶118回C問題24

医療保護入院する患者への説明で適切なのはどれか。

- 「弁護士と面会することはできません」

- 「入院中に任意入院に切り替えることはありません」

- 「入院治療が必要な理由や入院目的について自分で考えましょう」

- 「治療に納得いかない場合は精神医療審査会に申し立てができます」

- 「退院の希望があった場合は72時間以内に退院することができます」

▶111回G問題48

22歳の男性。行動の異常を心配した家族に連れられて来院した。自室に閉じこもり、つじつまの合わない言動がみられるという。幻聴、被害妄想および精神運動性障害を認めた。器質的な要因が認められず、統合失調症で入院が必要と診断され、父親の同意によって医療保護入院となった。しかし患者は「自分は病気ではない。入院の必要はない」と主張して退院請求を出すことを希望した。

患者への説明として正しいのはどれか。

- 「医療保護入院なので退院請求はできません」

- 「精神保健指定医は退院請求を却下できます」

- 「退院請求は精神保健福祉センター長に対して行います」

- 「退院請求の審査は精神医療審査会で行われます」

- 「審査結果はあなたではなく、病院に報告されます」

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉

▶112回C問題12

心神喪失の状態で殺人未遂を犯し、不起訴処分になった者の指定入院医療機関について定めた法律はどれか。

- 刑法

- 医師法

- 医療観察法

- 地域保健法

- 精神保健福祉法

訪問看護

概要

▶107回G問題1

在宅ケアのうち医師の指示書が必要なのはどれか。

- 自宅改修

- 訪問看護

- 訪問介護

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

訪問看護の対象者

- 訪問看護サービスの利用に当たり、要介護者等(65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者で要介護認定された者)には介護保険からの給付が行われ、40歳未満の者と要介護者等以外の者には医療保険から給付される。

- 介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。介護保険の場合の自己負担は原則1割(所得により2割、3割)、医療保険の場合は保険の種類、所得、年齢区分に応じた自己負担となる。

▶115回C問題7

訪問看護について正しいのはどれか。

- 自己負担は発生しない。

- 主治医の指示とは独立して行われる。

- 介護保険よりも医療保険を優先して利用する。

- 要介護認定を受けていない者は対象外である。

- 人工呼吸器の管理は看護師が在宅で行う診療補助行為に含まれる。

▶111回E問題12

訪問看護について誤っているのはどれか。

- 40歳未満でも利用できる。

- 家族の状態についても情報を収集する。

- 人工呼吸器の管理を行うことができる。

- リハビリテーションを行うことができる。

- 介護保険より医療保険を優先して利用する。

訪問看護ステーション(事業者)

- 訪問看護ステーションは、訪問看護サービスを提供する事業所として都道府県知事から指定を受けて開設されるもので、その管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。

- 訪問看護ステーションは、医療法人、営利法人(会社)、社団・財団法人、社会福祉法人、地方公共団体、協同組合、NPO法人などが開設できる。

▶108回E問題3

訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。

- 介護保険が利用できる。

- 40歳未満は利用できない。

- 全国に約50か所設置されている。

- 管理者は医師でなければならない。

- 医師の指示書なしで訪問看護を利用できる。

▶114回F問題14

訪問看護について正しいのはどれか。

- 事業者は医療法人に限られる。

- 医師の指示を受けて業務を行う。

- 人工呼吸器の在宅管理は業務ではない。

- 介護保険による訪問回数は、原則週1回までである。

- 介護保険が適用される場合、訪問看護の自己負担は3割である。

医療保険制度

医療給付内容

- 医療保険から給付される費用には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。

- 正常な妊娠や分娩に要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断や予防接種に要する費用、介護保険制度に係る費用は含まない。

▶109回G問題2

公的医療保険の給付対象となるのはどれか。

- 正常分娩

- 入院中の食事

- 職場の健康診断

- 地域住民への健康教育

- インフルエンザの予防接種

▶110回C問題15

公的医療保険の給付対象となるのはどれか。

- 禁煙治療

- 正常分娩

- 人間ドック

- 介護予防サービス

- 日本脳炎の予防接種

国民皆保険

- 被用者保険(会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の加入者とその扶養家族)

- 後期高齢者医療制度(原則75歳以上の者)

- 国民健康保険(上記に該当しない者)

▶117回B問題21

我が国の医療保険制度について正しいのはどれか。

- 国民皆保険制度である。

- 予防接種は対象である。

- 保険医は保険者が指定する。

- 65歳以上は後期高齢者医療制度に加入する。

- 雇用主は被用者保険の保険料を全額負担する。

▶110回E問題33

被保険者とその医療保険制度の組合せで正しいのはどれか。

- 30歳 民間企業従業員――共済組合

- 40歳 自営業――国民健康保険

- 50歳 公務員――協会けんぽ

- 60歳 大学教員――組合管掌健康保険

- 70歳 年金受給者――後期高齢者医療制度

自己負担

▶112回E問題16改題

一定以上の所得または現役並み所得のない75歳以上の者の医療費の一部負担(自己負担)割合はどれか。

- なし

- 1割

- 2割

- 3割

- 5割

▶113回C問題4

後期高齢者医療制度における自己負担割合を決定するために必要な情報はどれか。

- 資産

- 居住地

- 要介護度

- 家族構成

- 前年の所得

後期高齢者医療の財源

▶118回F問題27

後期高齢者医療費の財源負担は、患者負担を除き、現役世代の支援金が約①割、公費負担が約②割、保険料が約③割である。

①②③の組合せで正しいのはどれか。

- ①2 ②5 ③3

- ①4 ②3 ③3

- ①4 ②5 ③1

- ①5 ②2 ③3

- ①5 ②4 ③1

高額療養費制度

- 医療保険には、療養に要する費用が著しく高額になった場合、月ごとの自己負担限度額を超える部分を償還払いする高額療養費制度が用意されている。

- 自己負担限度額は被保険者の年齢、所得(標準報酬月額)に応じて設定される。

▶113回F問題3

公的医療保険について正しいのはどれか。

- 保険料率は全国一律である。

- 医療給付は現金給付で行われる。

- 財源の8割以上は保険料である。

- 75歳以上はすべて1割負担である。

- 医療費が高額の場合には助成制度がある。

▶116回C問題9

高額療養費制度において、患者の年齢に加えて月の自己負担限度額を規定する条件はどれか。

- 疾患の種類

- 治療の種類

- 疾患の罹病期間

- 受診医療機関の規模

- 患者世帯の標準報酬月額

「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

医師国家試験では、専門的な医学総論・各論だけでなく、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が問われています。

このページでは、過去の第118回(2024年)から第107回(2013年)までの12年分の医師国家試験の中から、法律ごとに「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、理解と実践を図れるように構成しています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。

※医療法等の医療提供体制に係る法律は「医療制度問題まとめ」をご確認ください。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

法律別問題目次

第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系

- 地域保健法

第3編:保健と医療の動向

- 健康増進法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 母子保健法

- 母体保護法

- 臓器の移植に関する法律

- 感染症法

- 予防接種法

- 検疫法

第5編:保健医療を取り巻く社会保障

- 介護保険法

- 生活保護法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 労働基準法

- 育児・介護休業法

- 高齢者虐待防止法

第6~10編:薬事・生活環境・労働衛生・学校保健

- 麻薬及び向精神薬取締法

- 水道法

- 建築物衛生法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 環境基本法

- 廃棄物処理法

- 学校保健安全法

- 学校教育法

地域保健法

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

保健所

- 地域保健に関する思想の普及と向上

- 人口動態統計その他地域保健に係る統計

- 栄養の改善と食品衛生

- 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境衛生

- 医事と薬事

- 保健師

- 公共医療事業の向上と増進

- 母性、乳幼児、老人の保健

- 歯科保健

- 精神保健

- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(難病等)により長期に療養を必要とする者の保健

- エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防

- 衛生上の試験と検査

- その他地域住民の健康の保持と増進

このほか、医療法に基づく病院への立ち入り検査、感染症法に基づく医師からの感染症患者届出、食品衛生法に基づく医師からの食中毒患者届出などの業務がある。

▶108回E問題39

保健所の役割はどれか。3つ選べ。

- 環境衛生に関する業務

- 食品衛生に関する業務

- 人口動態統計に関する業務

- 社会福祉士に関する認定業務

- 母子健康手帳に関する交付業務

▶112回F問題25・107回G問題30類問

保健所の業務として誤っているのはどれか。

- 難病に関する相談を受ける。

- 食中毒患者の届出を受ける。

- 医療保険に関する事務を行う。

- 保健師による家庭訪問活動を行う。

- 人口動態統計に関する事務を行う。

▶114回C問題33

保健所の役割はどれか。3つ選べ。

- 3歳児健康診査

- 医療法に基づく立入検査

- 国勢調査の調査票の審査

- 地域における健康危機管理

- 人口動態統計の調査票の審査

▶111回B問題30

保健所の業務はどれか。

- 生活保護の認定

- 食品に関する営業者の監視

- 予防接種後の健康被害救済

- 地域包括支援センターの設置

- 休日夜間急患センターの設置

▶110回B問題21

保健所について正しいのはどれか。

- 介護認定の審査を行う。

- 保険医の登録先である。

- 労働災害の届出先である。

- 特定健康診査の実施主体である。

- 地域における健康危機管理の拠点である。

▶115回C問題27

保健所の業務で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 医療機関に立入検査を行う。

- 選任している産業医の変更の届出を受ける。

- 検疫感染症が流行している地域からの船舶を隔離する。

- 業務中に結核に感染した労働者の労働災害を認定する。

- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の届出を受ける。

市町村保健センター

▶110回G問題32

市町村保健センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 住民の健康相談を行う。

- 設置根拠は地域保健法である。

- 医療法に基づく医療計画を策定する。

- センター長は医師でなければならない。

- 各市町村に設置することが義務付けられている。

▶111回G問題7

市町村保健センターの業務はどれか。

- 夜間・休日の診療

- 乳幼児の健康診査

- 要支援、要介護の認定

- 食中毒発生時の原因調査

- 病院運営についての助言

▶112回C問題10

市町村保健センターの業務はどれか。

- 医療計画の策定

- 健康教室の開催

- 人口動態統計の作成

- 食中毒発生時の原因調査

- 医療安全管理に関する指導

▶108回G問題2

保健所と市町村保健センターとの比較で、保健所に限られるのはどれか。

- 保健師の勤務

- 地域保健の推進

- 医療監視の実施

- 健康日本21の推進

- 対人サービスの提供

地方衛生研究所

- 地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るため、都道府県または指定都市における科学的・技術的中核として、①調査研究、②試験検査、③研修指導、④公衆衛生情報などの収集・解析・提供の4本柱の業務を行う。

- 従来、地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されていたが、令和4年の地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。

▶116回C問題25

地方衛生研究所の業務でないのはどれか。

- 人口動態統計に係る統計

- 疾病予防に関する調査研究

- 地域保健関係者の研修指導

- 衛生微生物に関する試験検査

- 公衆衛生情報の収集・解析・提供

▶110回E問題23改題

地域保健について正しいのはどれか。

- 婦人相談所は家庭内暴力を契機に設置された。

- 保健所には原則として医師を置かなければならない。

- 地方衛生研究所は法律に明記されていない。

- 市町村保健センターは伝染病の予防のために設置されている。

- 町村は地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支援に関する計画を定める。

健康増進法

第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p86~87

主な規定

- 基本方針(健康日本21等)

- 国民健康・栄養調査、食事摂取基準

- 保健指導等

- 特定給食施設

- 受動喫煙防止

▶114回F問題16

受動喫煙の防止を規定している法律はどれか。

- 健康増進法

- 地域保健法

- 母子保健法

- たばこ事業法

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

▶109回B問題30

健康増進法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 健康診査の実施

- 母子健康手帳の交付

- 市町村保健センターの設置

- 国民健康・栄養調査の実施

- 認知症の予防に関する調査研究

▶118回C問題11

健康増進法で規定されていないのはどれか。

- 健康日本21

- 受動喫煙防止

- 食事摂取基準

- 定期予防接種

- 国民健康・栄養調査

市町村による健康増進事業

▶115回F問題8

がん検診を規定している法律はどれか。

- 健康増進法

- 健康保険法

- がん対策基本法

- がん登録推進法

- 高齢者医療確保法

高齢者の医療の確保に関する法律

第3編1章 1.3〕(1)特定健康診査・特定保健指導 p83

特定健康診査・特定保健指導

- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、市町村を含む医療保険者には、40~74歳の被保険者・被扶養者に対する特定健康診査・特定保健指導が義務づけられている。

- 特定健康診査の結果から生活習慣病のリスクの高さ順にグループ分けして、生活習慣病の改善が特に必要な対象者への特定保健指導を実施する方式(リスクストラテジー)をとっている。

▶109回F問題2・118回F問題30類問

特定保健指導について正しいのはどれか。

- 実施主体は国である。

- 健康増進法に規定されている。

- 20歳から64歳までの被保険者が対象である。

- ポピュレーションストラテジーが根底にある。

- リスクの高い生活習慣を有する者が対象である。

特定健康診査の基本的な実施項目

- 質問票(服薬・喫煙歴等)

- 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)

- 血圧測定

- 理学的検査(身体検査)

- 検尿(尿糖、尿蛋白)

- 血液検査(脂質検査・血糖検査・肝機能検査)

このうち、腹囲とBMIによって生活習慣病のリスクを判定し、腹囲が男≧85cm・女≧90cmの場合、または腹囲はそれ未満であるがBMI25以上である場合、特定保健指導における支援の対象となる。

▶110回B問題32

特定健康診査で必須の項目はどれか。2つ選べ。

- 心電図

- γ-GTP

- 血圧測定

- 眼底検査

- 尿素呼気試験

▶116回C問題58

40歳の女性。特定健康診査を受けた。既往歴に特記すべきことはない。喫煙歴はない。飲酒は日本酒5合/日である。身長148cm、体重65kg。BMI29.6。腹囲92cm。体温36.4℃。脈拍72/分、整。血圧128/68mmHg。血液所見(空腹時):赤血球352万、Hb9.8g/dL、Ht32%、白血球9,200。血液生化学所見:総蛋白6.4g/dL、アルブミン2.8g/dL、AST76U/L、ALT58U/L、LD338U/L(基準120〜245)、尿素窒素25mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、血糖102mg/dL、HbA1c5.8%(基準4.6〜6.2)、総コレステロール220mg/dL、HDLコレステロール42mg/dL、トリグリセリド140mg/dL。Na135mEq/L、K4.2mEq/L、Cl93mEq/L。

この患者で特定保健指導による支援が必要とされる基準に該当するのはどれか。2つ選べ。

- BMI29.6

- 腹囲92cm

- Hb9.8g/dL

- AST76U/L

- 日本酒5合/日

母子保健法

第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

主な規定

- 乳幼児・妊産婦の保健指導・訪問指導

- 1歳6か月児・3歳児に対する健康診査など、乳幼児・妊産婦の健康診査

- 市町村への妊娠の届出と、届出をした者への母子健康手帳の交付

- 低体重児(2500g未満の乳児)を出生した際の届け出

- 未熟児に対する養育医療の給付

- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置

▶112回F問題41

母子保健法に基づいて行われるのはどれか。2つ選べ。

- 妊産婦健康診査

- 未熟児養育医療

- 乳幼児期の定期予防接種

- 小児慢性特定疾患治療研究事業

- 児童相談所の設置

▶111回G問題33

母子保健法に規定されている児の健康診査の時期で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1か月

- 4か月

- 1歳

- 1歳6か月

- 3歳

▶107回G問題5

母子保健法による母子保健事業として行われていないのはどれか。

- 母子健康手帳の交付

- 乳児医療の公費による助成

- 未熟児の訪問指導

- 1歳6か月児健康診査

- 3歳児健康診査

▶109回E問題3

我が国の母子保健制度について正しいのはどれか。

- 母子健康手帳は妊娠の届出の際に交付される。

- 乳幼児の健康診査の根拠法は健康増進法である。

- 母子保健法で定める事業の主体は都道府県である。

- 妊産婦の健康診査の実施時期は法律で定められている。

- 社会保険事務所は未熟児に対する養育医療の給付を行う。

▶107回B問題8

母子保健について正しいのはどれか。

- 母子健康手帳は都道府県が交付する。

- 妊婦健康診査は保険診療の対象である。

- 産後休業は母子保健法で規定されている。

- 母性健康管理指導事項連絡カードは医師が発行する。

- 低体重児の届出の対象となるのは出生体重2,000g未満である。

母体保護法

第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

人工妊娠中絶

- 母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に、不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導を規定している。

- 人工妊娠中絶は都道府県単位の医師会が指定した医師(指定医師)が本人及び配偶者の同意を得て行うことができる。

▶115回C問題11

母体保護法指定医の資格が必要な医療行為はどれか。

- 人工授精

- 体外受精

- 不妊手術

- 出生前診断

- 人工妊娠中絶

臓器の移植に関する法律〈臓器移植法〉

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

概要

- 現在、臓器提供意思を示すには、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードに記入するか、インターネットによる臓器提供意思登録サイトで登録する方法がとられる。

- 平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となった。

▶107回E問題25

平成22年改正後の臓器の移植に関する法律で、脳死時の臓器提供の意思が法律的に有効でないのはどれか。

- 運転免許証に記載しておく。

- 医療保険の被保険者証に記載しておく。

- 書面にせずにかかりつけ医に話しておく。

- 日本臓器移植ネットワークに登録しておく。

- 本人の意思が不明な場合に臓器提供の承諾書を家族から得る。

▶117回E問題28

40歳の女性。シュノーケリング中にうつ伏せで浮かんでいるところを発見され、救急車で搬入された。救急隊が到着した際には心肺停止状態であり、適切な処置により心拍は再開したが、入院4日目の頭部単純CTで皮髄境界消失と尿崩症を認めたため、入院6日目と7日目に法的脳死判定を実施して脳死と判定された。事故の前に臓器提供に関する本人の口頭による拒否の意思表示はなかった。

この患者で臓器提供ができる根拠に該当しないのはどれか。

- 個人番号カードの意思表示

- 運転免許証の意思表示

- 健康保険証の意思表示

- 医師の承諾

- 家族の承諾

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

第3編3章 1.感染症対策 p123~127

1~4類感染症

【1~4類感染症の一例】

- 1類感染症:エボラ出血熱、痘そう、ペスト

- 2類感染症:急性灰白髄炎、ジフテリア、結核、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

- 3類感染症:コレラ、腸管出血性大腸菌感染症

- 4類感染症:A型肝炎、E型肝炎、マラリア、日本脳炎

▶109回B問題7

我が国の感染症対策において発生数の全数把握を行っているのはどれか。

- 結核

- 手足口病

- 突発性発疹

- インフルエンザ

- ヘルパンギーナ

5類感染症

【全数把握対象疾患(直ちに報告)】

侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹、麻疹

【全数把握対象疾患(7日以内に報告)】

ウイルス性肝炎(E型・A型除く)、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、梅毒、破傷風、百日咳 等

【定点把握対象疾患】

水痘、伝染性紅斑、突発性発疹、流行性耳下腺炎、性器クラミジア感染症、流行性角結膜炎 等

▶109回G問題30改題

診断したら直ちに保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないのはどれか。3つ選べ。

- 結核

- 麻疹

- コレラ

- アメーバ赤痢

- クリプトスポリジウム症

▶111回D問題10

感染症法に基づき、すべての医師がすべての患者の発生について届出を行うのはどれか。

- 水痘

- 梅毒

- 突発性発疹

- 伝染性紅斑

- 性器ヘルペス

▶115回C問題13

Choose the disease that is under sentinel surveillance in Japan, and does not require reports from all medical institutions.

- Measles

- Mumps

- Pertussis

- Rubella

- Syphilis

入院勧告

- 特定感染症指定医療機関(新感染症患者対象)

- 第1種感染症指定医療機関(1類感染症患者対象)

- 第2種感染症指定医療機関(2類感染症患者対象)

新感染症の入院医療費は全額公費負担され、1類感染症と2類感染症、新型インフルエンザ等感染症は医療保険適用残額が公費負担となっている。

▶113回F問題19

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

- 麻疹

- 破傷風

- B型肝炎

- 鳥インフルエンザ(H5N1)

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

▶107回B問題4

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく入院勧告の対象でないのはどれか。

- エボラ出血熱

- 結核

- コレラ

- ジフテリア

- 鳥インフルエンザ(H5N1)

▶115回C問題6改題

医療費が全額公費負担となるのはどれか。

- 結核の一般医療

- 新感染症による入院

- 精神障害者の措置入院

- 小児慢性特定疾病の外来治療

- 予防接種による健康被害の救済措置

予防接種法

第3編3章 4.予防接種 p142~148

定期の予防接種

- 予防接種法に基づく定期の予防接種は、主に集団予防を目的とするA類疾病(接種の努力義務あり)と、個人予防を目的とするB類疾病(努力義務なし)に類型化される。B類疾病は、高齢者の肺炎球菌感染症とインフルエンザが対象である。

- 実施主体は市町村(特別区含む)で、その費用については公費負担が行われる。

▶114回C問題27

主に個人予防を目的としたB類疾病に含まれる定期予防接種の対象疾病はどれか。2つ選べ。

- 風疹

- 麻疹

- 百日咳

- インフルエンザ

- 高齢者の肺炎球菌感染症

▶113回F問題26

定期接種として65歳時に接種が推奨されているワクチンはどれか。

- 麻疹ワクチン

- 肺炎球菌ワクチン

- 髄膜炎菌ワクチン

- B型肝炎ワクチン

- インフルエンザ桿菌ワクチン

▶116回C問題29

予防接種法に規定されている定期接種について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1類疾病と2類疾病がある。

- 実施主体は都道府県である。

- 接種費用が公費で負担される。

- 医師は副反応を疑う症状を知った時に報告する義務がある。

- すべての対象疾病について、接種対象者には接種の努力義務がある。

定期予防接種の対象

BCG(結核)、麻疹・風疹混合(MR)、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルス

【不活化ワクチン・トキソイド】

ポリオ(急性灰白髄炎)、ジフテリア・破傷風混合トキソイド、百日せき・ジフテリア・破傷風混合、百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)、ヒトパピローマウイルス(HPV)

▶115回F問題11

予防接種法で任意の予防接種に含まれるのはどれか。

- MRワクチン

- 水痘ワクチン

- 日本脳炎ワクチン

- おたふくかぜワクチン

- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチン

▶107回E問題30

我が国において予防に生ワクチンが使われているのはどれか。2つ選べ。

- 結核

- 風疹

- 日本脳炎

- 細菌性髄膜炎

- 肺炎球菌性肺炎

検疫法

第3編3章 2.検疫 p127~128

概要

- 検疫は、国内に常在しない新興・再興感染症が船舶や航空機を介して国内に侵入することを防ぐために実施されるもので、国内法としては検疫法に基づいて行われる。

- 検疫の対象となる検疫感染症として、感染症法上の1類感染症と、2類感染症のうち「鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)」「中東呼吸器症候群〈MERS〉」、4類感染症のうち「デング熱」「チタングニア熱」「マラリア」「ジカウイルス感染症」、新型インフルエンザ等感染症が指定されている。

▶116回C問題54

26歳の男性。ある国から日本国内の空港に帰国した。日本国籍を有している。到着時、発熱と下痢を伴っており、出発国の状況から一類感染症の可能性が考えられた。

この患者に関わる対応で検疫法に基づいて検疫所長が行うことができるとされている措置として誤っているのはどれか。

- 本人の隔離

- 航空機の消毒

- 出発国への送還

- 出発国での行動歴の聴取

- 可能性のある病原体の検査

▶115回C問題15

感染症について正しいのはどれか。

- 結核は検疫感染症である。

- コレラの治療医療費は全額公費負担となる。

- 髄膜炎菌感染症は定期予防接種の対象である。

- マラリアは感染症法に基づく入院勧告の対象となる。

- 新型インフルエンザは、診断後直ちに都道府県知事に届け出る。

介護保険法

第5編1章 介護保険 p220~233

被保険者

▶117回B問題14

介護保険の強制加入の開始年齢はどれか。

- 20歳

- 40歳

- 60歳

- 65歳

- 75歳

要介護認定の申請

▶112回B問題18

介護保険の要介護認定の申請先はどれか。

- 保健所

- 市区町村

- 地域医療拠点病院

- 在宅療養支援診療所

- 社会福祉事務所

認定調査

- 要介護認定の申請を受けた市町村は心身の状況などの訪問等による調査を行うとともに、主治医意見書によりコンピュータでの一次判定を行う。一次判定では、「直接生活介助」「間接生活介助」「BPSD関連行為」「機能訓練関連行為」「医療関連行為」の5項目について、要介護認定等基準時間を算出する。

- 一次判定の結果等に基づき、市町村に設置された介護認定審査会が、要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5の7区分)の審査・判定等を行う。

▶112回C問題23・118回C問題31類問

介護保険における要介護認定に必要なのはどれか。2つ選べ。

- 訪問調査

- 主治医意見書

- 保健所長の許可

- 年金手帳

- ケアプランの作成

▶117回C問題22

介護保険の要介護認定の一次判定で調査する項目でないのはどれか。

- 家族構成

- 生活機能

- 認知機能

- 社会的行動

- 基本動作機能

介護給付・予防給付

▶118回E問題40

74歳の女性。①高血圧症で通院治療を受けている。1年前から変形性膝関節症と診断され、杖をついて屋外歩行をしている。②一人暮らしで、③年金生活をしている。食事摂取、着替え、排泄および入浴は自立している。④認知機能に問題はない。膝の痛みのため掃除と洗濯ができない。要介護認定は⑤要支援1である。介護予防ケアプランに基づいて予防給付(介護予防サービス)を受けている。

予防給付(介護予防サービス)を受ける根拠はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

介護保険料と利用者の自己負担

- 介護保険料は、市町村ごとに介護サービス量や所得などに応じた定額保険料が設定される。

- 要介護認定を受けた被保険者は介護保険からの給付を受けられ、費用の原則1割(所得に応じて2割または3割)を負担して介護サービスを利用することができる。

▶117回C問題13

介護保険について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自己負担率は5割である。

- 福祉事務所が認定を行う。

- 介護予防サービスが含まれる。

- 保険料は市町村によって異なる。

- 高齢者医療確保法で規定されている。

▶114回F問題21

介護保険について正しいのはどれか。

- 保険者は都道府県である。

- 被保険者は65歳以上に限定される。

- 介護給付費は国民医療費に含まれる。

- 転倒防止のための住宅改修に利用できる。

- 自己負担割合は所得にかかわらず1割である。

▶111回B問題27

介護保険について正しいのはどれか。

- 被保険者は65歳以上である。

- 介護保険料は全国一律である。

- 主治医意見書には要介護度を記入する。

- 認知機能の障害は介護保険の対象となる。

- 地域包括支援センターは二次医療圏ごとに設置される。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

▶116回F問題1

介護保険を利用した通所リハビリテーションをすすめられた際に、患者が支援を依頼すべき職種で最も適切なのはどれか。

- ケアマネジャー

- 歯科衛生士

- 訪問看護師

- ホームヘルパー

- 理学療法士

介護老人保健施設

▶109回B問題3

リハビリテーションに重点が置かれているのはどれか。

- グループホーム

- 有料老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 介護老人福祉施設

- 軽費老人ホーム〈ケアハウス〉

▶116回C問題34

理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けられる介護保険施設または介護サービスはどれか。2つ選べ。

- 介護老人保健施設

- 介護老人福祉施設

- 通所介護(デイサービス)

- 小規模多機能型居宅介護サービス

- 通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人福祉施設

▶108回F問題1

医療法に定められていない施設はどれか。

- 病院

- 助産所

- 診療所

- 歯科診療所

- 介護老人福祉施設

地域包括支援センター

▶112回F問題3

医療法に規定されていないのはどれか。

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

- 地域包括支援センター

- 医療安全支援センター

▶113回F問題43

地域包括支援センターに配置が義務付けられているのはどれか。3つ選べ。

- 医師

- 保健師

- 社会福祉士

- 主任ケアマネジャー

- 医療ソーシャルワーカー

地域包括支援センターの業務

- 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

- 総合相談支援業務(住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施)

- 権利擁護業務(虐待の防止、早期発見)

- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(介護支援専門員への助言、ネットワーク作り)

▶113回F問題5

高齢者虐待防止ネットワークの構築に中心的役割を果たす機関はどれか。

- 保健所

- 地域医療支援病院

- 市町村保健センター

- 地域包括支援センター

- 医療安全支援センター

▶111回E問題3

地域包括支援センターについて正しいのはどれか。

- 設置主体は都道府県である。

- 地域保健法に定められている。

- 医師の配置が義務付けられている。

- 高齢者に対する虐待への対応を行う。

- 活動対象は要介護区分3以上の者である。

地域包括ケアシステム

- 地域包括ケアシステムは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援のため、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制を構築するものである。

- サービス提供の単位として、概ね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域を想定している。

▶112回F問題17

地域包括ケアシステムについて誤っているのはどれか。

- 自立生活の支援を目指す。

- 高齢者の尊厳の保持を目指す。

- 住み慣れた地域での暮らしを支える。

- 二次医療圏単位でサービスを提供する。

- 医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される。

▶117回C問題2

地域包括ケアについて誤っているのはどれか。

- 二次医療圏単位で構築される。

- 生活支援サービスを中核とした包括的ケアである。

- 介護保険事業計画の策定によりシステムとして構築する。

- 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的としている。

- 地域ケア会議で個別課題の支援を通じた地域の課題把握を行う。

生活保護法

第5編2章 2.生活保護 p235

目的

▶110回F問題12

生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務に関する日本国憲法第25条に規定されているのはどれか。

- 「すべて国民は、個人として尊重される」

- 「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」

- 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」

- 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」

- 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

生活保護実施主体・扶助の種類

- 生活保護の申請受付や決定、実施は福祉事務所が行う。

- 要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8扶助が設けられている。基本的に金銭給付であるが、④医療、⑤介護は現物給付をとる。

▶118回F問題14

生活保護で現物給付されるのはどれか。

- 医療扶助

- 教育扶助

- 住宅扶助

- 生活扶助

- 葬祭扶助

▶116回C問題30

生活保護法について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 給付の申請は保健所で行う。

- 分娩は扶助の対象外である。

- 生存権の理念に基づき制定されている。

- 介護扶助は原則として金銭給付によって行う。

- 医療扶助では原則として後発医薬品を使用する。

児童福祉法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239

児童相談所

- 養護相談:虐待、養育困難、迷子、養子縁組などに関する相談

- 保健相談:健康管理に関する相談

- 障害相談:視聴覚障害、知的障害、発達障害などの障害に関する相談

- 非行相談:ぐ犯行為・違法行為があった子どもに関する相談

- 育成相談:性格行動、不登校、しつけなど育成上の問題に関する相談

▶107回F問題2

児童相談所の業務の対象でないのはどれか。

- 虐待

- 非行

- 不登校

- 生活保護

- 心身障害

児童虐待への対応

▶109回B問題6

児童相談所の業務はどれか。

- 乳児健康診査の実施

- 就学時健康診断の通知

- 保護者に定期予防接種を通知

- 被虐待児に対し家庭からの一時保護

- 小児慢性特定疾患に関する医療費助成

▶114回F問題13

児童相談所について正しいのはどれか。

- 国の機関である。

- 療育の指導を行う。

- 乳児健康診査を実施する。

- 被虐待児の一時保護を行う。

- 所長は医師でなければならない。

通告義務

▶108回G問題30・115回B問題21類問・114回B問題5類問

虐待が疑われる児を診察した際の通告先として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 保健所

- 教育委員会

- 児童相談所

- 福祉事務所

- 地域包括支援センター

児童虐待の種類

▶112回F問題38

児童虐待について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 児童虐待の通告は保健所に行う。

- 言葉の暴力は児童虐待には含まれない。

- 児童と保護者との通信は制限できない。

- 児童にわいせつな行為をさせることが含まれる。

- 児童虐待を受けていると思われる児童を発見した者は医師以外でも通告できる。

次世代育成支援対策推進法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239

概要

- 次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のため、①国・地方公共団体には次世代育成支援対策の推進、②事業主には必要な雇用環境の整備、③国民には次世代育成支援対策への協力などの責務を規定している。

- 従業員101人以上の事業主には行動計画を策定することが義務づけられており、計画に盛り込む内容として、育児休業や短時間勤務に関する取組、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得に関する取組を記載することとされる。

▶107回E問題2

次世代育成支援対策推進法に規定されているのはどれか。

- 育児休業

- 学童保育

- 産前休業

- 安全衛生教育

- 労働災害防止計画

▶116回F問題20

次世代育成支援対策推進法について誤っているのはどれか。

- 児童福祉施設が規定されている。

- 国民は子育て支援に協力する責務を負っている。

- 子どもが健やかに生まれ、育成されることを目的とする。

- 国及び地方公共団体は子育て支援を推進する責務を負っている。

- 従業員数が100人を超える事業主は次世代育成行動計画を策定する。

労働基準法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

妊産婦の産前産後休業

- 労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない。

- 産前産後休業の期間およびその後30日間の解雇は禁止されている。

▶114回C問題51・108回B問題41類問

35歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍96/分、整。血圧126/68mmHg。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。子宮底長29cm、腹囲94cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重2,120g、羊水指数〈AFI〉18cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。

この妊婦の休業を規定する法律はどれか。

- 健康増進法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 労働基準法

- 次世代育成支援対策推進法

▶107回G問題42

34歳の初妊婦。妊娠30週0日。妊婦健康診査のため来院した。母児に異常を認めない。本人は産前休業を希望している。

説明として正しいのはどれか。

- 「2週後からは勤務ができません」

- 「2週後からは産前休業できます」

- 「4週後からは勤務ができません」

- 「4週後からは産前休業できます」

- 「明日からでも産前休業できます」

妊産婦の就業制限

▶107回E問題14

妊娠中の女性の就業が制限されていないのはどれか。

- 著しく暑熱な場所における業務

- 鉛を吸入するおそれのある業務

- 交替制勤務が常態となっている業務

- 20kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務

- 墜落のおそれのある高さ5m以上の場所での業務

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

育児休業

- 育児・介護休業法に基づき、男女ともに子どもが原則1歳になるまでの育児休業を規定している。また、特別の要件に該当する場合、最長2歳までの育児休業の延長が規定されている。

- このほか、請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮(3歳まで)、看護休暇の取得や時間外労働の制限(小学校就学前まで)が規定されている。

▶117回C問題38

32歳の初産婦(1妊0産)。妊娠24週の妊婦健康診査のため、夫とともに来院した。妊娠初期に単胎妊娠と診断され、以降の妊婦健康診査において異常を認めなかった。人員不足のため、産前・産後に可能な限り勤務を継続して欲しいと勤務先から要請があり悩んでいるという。夫と共働きで生計を立てている。

この患者への説明として正しいのはどれか。3つ選べ。

- 「産後12週間は就業できません」

- 「請求すれば産前6週間の休業が可能です」

- 「勤務先の要請に従って働くことを勧めます」

- 「産後、男女ともに育児休業の取得が可能です」

- 「産前・産後の休業中は解雇されることはありません」

▶116回C問題35改題

出産、育児と就労について正しいのはどれか。3つ選べ。

- 産前休業は請求すればいつでも取得できる。

- 産後休業は出産日翌日から8週間取得できる。

- 育児休業は子供が1歳になるまで取得できる。

- 育児休業は子供が3歳になるまで延長できる。

- 育児休業は配偶者も取得することができる。

▶108回E問題12

出産、育児と就労について正しいのはどれか。

- 妊婦健康診査は就業に差し支えない範囲で行う。

- 産前休暇は任意の時期に取得できる。

- 育児休業制度は女性のみが対象である。

- 育児のために就業時間を短縮することができる。

- ほとんどの女性が出産後も就労を継続している。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242

高齢者虐待の種類

▶114回F問題18

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律で規定される養護者による行為で、高齢者虐待にあてはまらないのはどれか。

- 食事の提供を拒絶する。

- わいせつな行為をする。

- 就寝時にベッド柵で囲む。

- 排泄物の処理を拒絶する。

- 本人の財産を許諾なく処分する。

麻薬及び向精神薬取締法

第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271

主な規定

- 麻薬事故(滅失、破損、盗取、所在不明等)に係る都道府県知事への届出

- 廃棄に係る都道府県知事への届出、職員立ち会いの下での廃棄

- 鍵のかかる堅固な設備内での麻薬の保管

- 麻薬施用者による麻薬の施用・交付時の記録

▶115回E問題3

医療機関における麻薬の管理・取扱いについて誤っているのはどれか。

- 鍵をかけた堅固な設備に保管する。

- 残った注射薬は研修医が1人で破棄する。

- 紛失した場合は都道府県知事に届け出る。

- 施用・交付時に診療録に必要事項を記載する。

- 施用・交付には麻薬施用者免許が必要である。

水道法

第7編1章 1.上水道 p273~276

水道水質基準

- 水道により供給される水は、水道法に基づく水道水質基準に適合しなければならない。

- 項目の一つである大腸菌は「検出されない」こととされる。

▶109回B問題8・114回F問題1類問

水道法に基づく水質基準で検出されないことと規定されているのはどれか。

- 塩素酸

- 大腸菌

- カルシウム

- マグネシウム

- 総トリハロメタン

建築物衛生法

第7編4章 4.建築物衛生 p297~298

建築物環境衛生管理基準

▶110回B問題7

建築物における衛生的環境の確保に関する法律〈建築物衛生法〉に基づいて基準が定められ、建築物内で測定されるのはどれか。

- トルエン

- エチルベンゼン

- アセトアルデヒド

- ホルムアルデヒド

- パラジクロロベンゼン

労働安全衛生法

第8編 労働衛生 p299~310

労働衛生の3管理

- 作業環境管理:作業環境を的確に把握し、様々な有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保する。

- 作業管理:作業の内容や方法によって有害な物質やエネルギーが人に及ぼす影響が異なるため、これらの要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくする。

- 健康管理:健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導であり、労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防ぐ。

▶112回C問題18・107回E問題31類問

労働衛生管理のうち作業環境管理はどれか。2つ選べ。

- 労働時間の短縮

- 防毒マスクの着用

- 局所排気装置の設置

- 特殊健康診断の実施

- 気中有害物質濃度の測定

▶118回F問題15

作業環境管理はどれか。

- 安全な手順の教育

- 暑熱作業の時間制限

- 防塵マスク使用の徹底

- 血中鉛高値者の保健指導

- 有害物質使用工程の密閉化

特殊健康診断

- 有機溶剤業務

- 鉛業務

- 四アルキル鉛等業務

- 特定化学物質・製造禁止物質の製造・取扱業務

- 高圧室内業務と潜水業務

- 放射線業務

- 除染等業務

- 石綿等業務

▶118回F問題35

労働者の健康診断で特殊健康診断はどれか。2つ選べ。

- 給食従業員の検便

- 雇入れ時の健康診断

- 放射線業務の健康診断

- 有機溶剤業務の健康診断

- 海外派遣労働者の健康診断

長時間労働者に対する医師による面接指導

▶116回E問題20

労働安全衛生法に規定される健康の保持増進のための措置について誤りはどれか。

- うつ病や自殺の予防が目的に含まれる。

- 適用となるのは常時50人以上の事業場である。

- 脳血管・心臓疾患のリスク管理として重要である。

- 時間外労働が月80時間超の労働者は希望により面接指導が受けられる。

- 事業者は過重労働者に対し医師による面接指導の実施が義務づけられている。

産業医

- 産業医は専門家として労働者の健康管理等に当たる医師であり、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、事業者が選任しなければならない。

- 労働安全衛生法では、産業医の職務として、労働者の健康診断、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック、作業環境の維持管理、作業の管理、労働者の健康管理、健康教育・相談、衛生教育、健康障害の調査・再発防止措置、定期巡視(毎月1回以上)などが規定されている。

▶108回E問題8

産業医について正しいのはどれか。

- 処方箋の発行はできない。

- 労働基準法に定められている。

- 選任後は地域の保健所に届け出る。

- 週1回は職場巡視をする義務がある。

- 労働者50人以上の事業所では選任が義務付けられている。

▶111回E問題11

産業医について誤っているのはどれか。

- 事業者が選任する。

- 月1回の職場巡視を行う。

- 業務上疾病の認定を行う。

- 労働安全衛生法に要件が示されている。

- 常時50人以上の事業所では選任が義務付けられている。

▶110回E問題14

産業医の職務として法令に規定されていないのはどれか。

- 衛生教育

- 作業の管理

- 労働者の健康管理

- 作業環境の維持管理

- 採用を判断するための健康診断

▶109回E問題6

職場の一般健康診断後の保健指導における産業医の役割でないのはどれか。

- 生活習慣の改善指導

- 保健指導の対象者の選出

- 指導を実施する保健師への助言

- 生活習慣と検査結果の関連の評価

- 業績評価のための人事部への情報提供

▶116回F問題24

職場の自殺予防対策に関係しない職種・組織はどれか。

- 産業医

- 衛生管理者

- 産業保健師

- 産業保健推進センター

- 精神保健福祉センター

労働者災害補償保険法

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

概要

- 労災保険制度は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。請求は労働基準監督署に行い、必要な調査の上で認定される。

- 労災保険制度の保険者は政府で、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われ、医療費の自己負担はない。

▶112回B問題37

21歳の男性。左示指の切創を主訴に来院した。飲食店のアルバイトをしている際に受傷した。

適用となる保険はどれか。

- 傷害保険

- 協会けんぽ

- 国民健康保険

- 組合管掌健康保険

- 労働者災害補償保険

▶109回G問題8

労働者災害補償保険法による保険給付の対象とならないのはどれか。

- 通常の業務としての夜警中に転倒し負傷した。

- 勤務時間内の事業場の火事で避難中に階段を踏み外し負傷した。

- 職場に届け出た経路で出勤する途中に交通事故にあって負傷した。

- 昼の休憩中に、公園で同僚が投げた野球のボールによって打撲した。

- 休日に上司から呼び出されて出勤し、勤務中に事故にあって負傷した。

▶108回B問題4

労働者災害補償保険について正しいのはどれか。

- 休業補償給付は含まれない。

- 通勤中の負傷は補償対象になる。

- 保険料は労働者が全額負担する。

- 医療費の自己負担割合は3割である。

- 業務上の疾病を認定するのは産業医である。

▶114回C問題2

労働災害補償保険について正しいのはどれか。

- 通勤災害は含まれない。

- 保険者は市町村である。

- 労働災害の認定は厚生労働大臣が行う。

- 保険料は労働者と事業者の両者で負担する。

- 保険療養費は被災労働者の自己負担はない。

環境基本法

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324

大気汚染に係る環境基準

- 環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準として、①二酸化硫黄(SO2)、②一酸化炭素(CO)、③浮遊粒子状物質(SPM)、④微小粒子状物質(PM2.5)、⑤二酸化窒素(NO2)、⑥光化学オキシダント、⑦ベンゼン、⑧トリクロロエチレン、⑨テトラクロロエチレン、⑩ジクロロメタンが設定されている。

- 環境基準の達成状況をみると概ね100%に近い達成となっているが、光化学オキシダントについては、一般環境大気測定局で0.2%、自動車排出ガス測定局で0%と、極めて低い水準となっている。

▶113回C問題10・108回B問題8類問

大気汚染に係る環境基準の対象物質はどれか。

- 鉛

- カドミウム

- 二酸化硫黄

- アルキル水銀化合物

- ポリビニルアルコール

▶108回E問題38改題・107回G問題10類問

我が国において大気汚染の環境基準の達成状況が極めて低いのはどれか。

- 一酸化炭素

- 二酸化硫黄

- 二酸化窒素

- 光化学オキシダント

- 微小粒子状物質(PM2.5)

廃棄物処理法

第9編4章 4.特別管理廃棄物 p339

感染性廃棄物

▶117回C問題7

医療機関における産業廃棄物でないのはどれか。

- 使用済みメス

- 未使用注射針

- アルコール試薬

- 使用済みゴム手袋

- シュレッダー処理された書類

学校保健安全法

第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344

主な規定

▶117回C問題27

学校保健安全法に規定されていないのはどれか。

- 学校職員の健康保持

- 食に関する指導(食育)

- 児童の学校外における安全点検や対策

- 児童の心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉へのケア

- 就学中に発生した災害時の児童に対する安全対策

定期健康診断

▶108回B問題5

小学校の健康診断について正しいのはどれか。

- 隔年で実施される。

- 聴力検査は含まれない。

- 胸部エックス線撮影を行う。

- 心エコー検査は必須項目である。

- 学校保健安全法に基づいて行われる。

学校において予防すべき感染症

▶115回C問題3

学校保健安全法における風疹の出席停止期間の基準について正しいのはどれか。

- 発疹が消失するまで

- 解熱した後3日を経過するまで

- 発症した後5日を経過するまで

- すべての発疹が痂皮化するまで

- 病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで

▶113回F問題40

中学校における疾患と出席停止期間の基準との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 季節性インフルエンザ――発症した後5日かつ解熱後2日経過するまで

- 咽頭結膜炎――主要症状が消退した後2日を経過するまで

- 百日咳――特有な咳が消失後3日を経過するまで

- 風疹――解熱した後3日を経過するまで

- 水痘――すべての発しんが痂皮化した後3日を経過するまで

▶109回G問題7

疾患と学校保健安全法による出席停止期間の基準の組合せで正しいのはどれか。

- 水痘――解熱した後2日を経過するまで

- 風疹――解熱するまで

- 麻疹――解熱した後3日を経過するまで

- 百日咳――出席停止の必要なし

- 鳥インフルエンザ(H5N1)――特有の咳が消失するまで

学校教育法

第10編 5.特別支援教育 p349~351

特別支援学校

▶118回C問題10

特別支援学校の対象となる障害はどれか。

- 自閉症

- 学習障害

- 言語障害

- 情緒障害

- 知的障害