「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに、本誌では最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。

当ページでは、薬剤師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2024/2025」がカバーする薬剤師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

薬剤師国家試験について

最新の試験日程や手続き等の情報は、「薬剤師国家試験」(厚生労働省)をご確認下さい。

薬剤師国家試験は昭和24年(1949年)から開始し、最新では令和6年(2024年)2月に109回目の試験が実施されました。

過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。

|

|

受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 109回(2024年) | 13,585人 | 9,296人 | 68.43% |

| 108回(2023年) | 13,915人 | 9,602人 | 69.00% |

| 107回(2022年) | 14,124人 | 9,607人 | 68.02% |

| 106回(2021年) | 14,031人 | 9,634人 | 68.66% |

| 105回(2020年) | 14,311人 | 9,958人 | 69.58% |

| 104回(2019年) | 14,376人 | 10,194人 | 70.91% |

| 103回(2018年) | 13,579人 | 9,584人 | 70.58% |

| 102回(2017年) | 13,243人 | 9,479人 | 71.58% |

| 101回(2016年) | 14,949人 | 11,488人 | 76.85% |

| 100回(2015年) | 14,316人 | 9,044人 | 63.17% |

直近5回をみると、受験者数は1.4万人前後で、合格率は7割前後で推移しています。

第109回薬剤師国家試験の合格基準は、「全問題の得点(1問2点688点満点)が420点以上」、「必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上」、「禁忌肢問題選択数は2問以下」となっています。

薬剤師国家試験の出題基準は、薬剤師国家試験出題基準改定部会で検討が行われ改定を重ねてきており、令和3年実施の試験からは、新たな「薬剤師国家試験出題基準」が適用されています。

薬理、薬剤、病態・薬物治療など、薬剤師業務で必要となる知識はもちろん、業務を遂行するために必要となる法規・制度・倫理や公衆衛生学など幅広い知識が問われるため、苦手分野を作らない学習が必要となります。

問題種類別 薬剤師国家試験過去問題

過去の薬剤師国家試験に出題された問題を、テーマ別に分けてポイントを解説しています。本格的に試験対策を始める前の傾向を知る際、また、試験直前の確認などにお使い下さい。

薬剤師国家試験過去問題PDF

厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。

|

第109回 (2024年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第108回 (2023年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第107回 (2022年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第106回 (2021年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第105回 (2020年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第104回 (2019年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第103回 (2018年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第102回 (2017年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第101回 (2016年) |

1日目 2日目 |

正答 |

|

第100回 (2015年) |

1日目 2日目 |

正答 |

医療職国家試験に出る国民衛生の動向

図説 国民衛生の動向

|

『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。

記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。

医療職のための統計セミナー

厚生労働統計協会では、医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。

詳細はこちらをご確認下さい。

「国民衛生の動向」は衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。

薬剤師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の状況を問う問題が毎年複数問出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第109回(2024年)から第98回(2013年)までの12年分の薬剤師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、問題を解く上で必要となる最新統計を解説しています。

これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる基礎力を身に付けていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

- 第2編1章:人口静態

- 第2編2章:人口動態

- 第2編3章:生命表

- 第3編3章:感染症発生動向

- 第4編1章:医療提供体制

- 第4編2章:国民医療費

- 第6編3章:麻薬・覚醒剤等

- 第7編2章:食中毒

- 第8編:業務上疾病

人口静態

第2編1章 人口静態 p41~50

人口静態統計

- 人口静態はある時点における人口や年齢別などの静止した姿を指す。

- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施される。

- 国勢調査の対象者は、調査年の10月1日午前0時現在において本邦内に常住している者(外国人を含む)である。

▶98回一般理論(衛生)125

国勢調査に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 調査年の7月1日午前0時に国内に常住する者を対象とする。

- 人口静態統計である。

- 確定人口とは、大規模調査年の人口のことである。

- 結果は、生命表の作成に用いられる。

- 日本に住んでいる外国人は調査対象に含まれない。

年齢3区分・人口指数

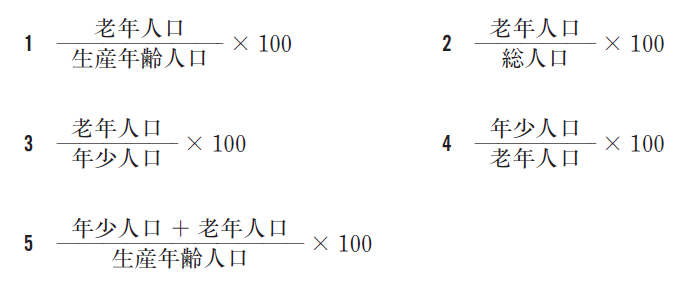

【▼年齢構造に関する指数】

●年少人口指数

:(年少人口÷生産年齢人口)×100

●老年人口指数

:(老年人口÷生産年齢人口)×100

●従属人口指数

:{(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口}×100

●老年化指数

:(老年人口÷年少人口)×100

▶100回必須(衛生)18

老年化指数を表す式はどれか。1つ選べ。

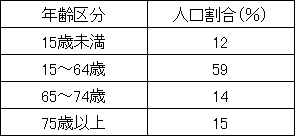

▶107回一般理論(衛生)120改題

下表は、2022年10月1日現在の年齢区分別人口割合を示したものである。この表に基づく人口指標に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 老年化指数は250を超えている。

- 老年人口指数は50を超えている。

- 年少人口指数は20を超えている。

- 従属人口指数は80を超えている。

- 老年人口割合は25%を超えている。

▶103回一般理論(衛生)125改題

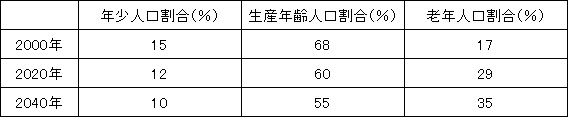

表は、我が国における2000年と2020年の年齢三区分別人口構成割合及び2040年における予測値を示したものである。以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 年少人口割合と老年人口割合の和は、従属人口割合となる。

- この表から求められる老年人口割合の倍化年数は、20年より短い。

- 2000年から2020年にかけて、老年化指数は2倍以上上昇している。

- 2020年における老年人口指数は50を上回る。

- 2040年に予測される年少人口指数は15を下回る。

年齢区分別人口割合の推移

▶109回一般理論(衛生)124

下図の曲線ア~エは、15歳未満、15~64歳、65歳以上、75歳以上のいずれかの年齢区分別人口の割合の推移を、右の数値は2022年における各年齢区分別人口の割合を示している。年齢区分別人口に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- アは生産年齢人口の割合を示している。

- イは65歳以上の老年人口の割合を示している。

- アとウの和は、従属人口の割合である。

- イをエで割った値に100を乗じた値は、老年人口指数である。

- 2022年における年少人口指数は、およそ19.5である。

人口動態

第2編2章 人口動態 p51~69

人口動態調査

▶104回必須(衛生)20

ある地域の1年間の人口動態を調べる際、必要でないのはどれか。1つ選べ。

- 出生数

- 死亡数

- 老年人口

- 婚姻数

- 離婚数

▶109回一般理論(衛生)123

保健統計に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 保健統計は、人口統計と死亡統計に大別される。

- 人口統計は、人口動態統計と疾病統計に大別される。

- 人口統計は、集団の健康水準の向上を図る上で重要な情報である。

- 人口動態統計は、ある一時点における人口の規模や構造などを調査するものである。

- 人口静態統計の代表的なものは、国勢調査である。

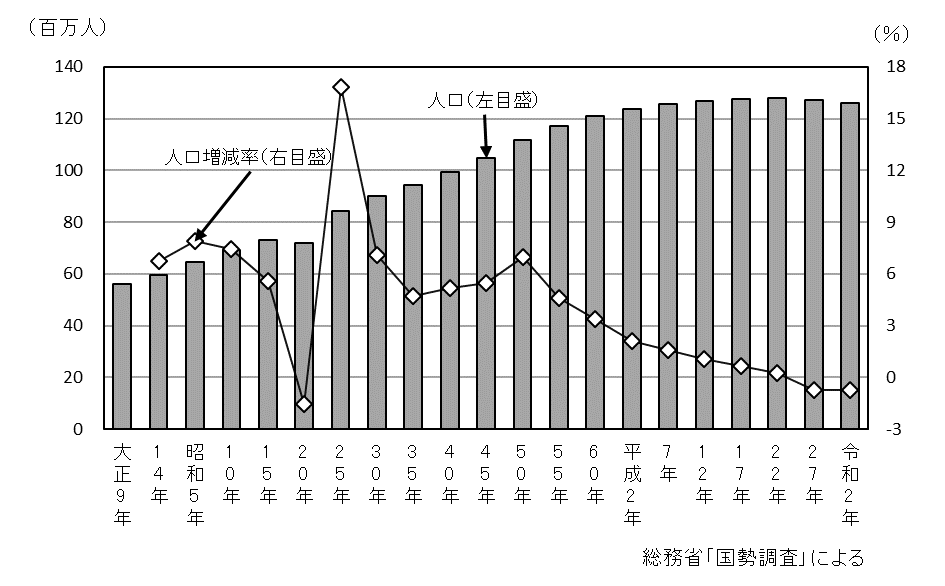

人口の推移

- わが国の人口は、第一次ベビーブームと呼ばれる昭和22年(1947年)~24年(1949年)の出生率の急上昇と、その第一次ベビーブーム世代が出生年齢となって再び出生率が上昇した昭和46年(1971年)~49年(1974年)の第二次ベビーブームを経ている。

- その後の出生率は低下に転じ、平成17年(2005年)に戦後初めて人口が減少し、近年は減少傾向が続いている。将来推計人口によれば、令和2年(2020年)に1億2615万人であった人口は、令和42年(2060年)には9615万人と1億人を割り込むと推計される。

▶99回一般(衛生)126改題

次の図は、我が国の人口の推移を示したものである。以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自然増減率は、出生率と死亡率の差から求められる。

- 人口増減率から将来の出生率を予測できる。

- 昭和25年に人口増減率が一時的に上昇しているが、これには第一次ベビーブームが関係している。

- 昭和50年に人口増減率が一時的に上昇しているが、これは海外から日本に流入する者(外国籍の者を含む)が増加したためである。

- 今後20年間、人口は横ばいのまま推移すると予測されている。

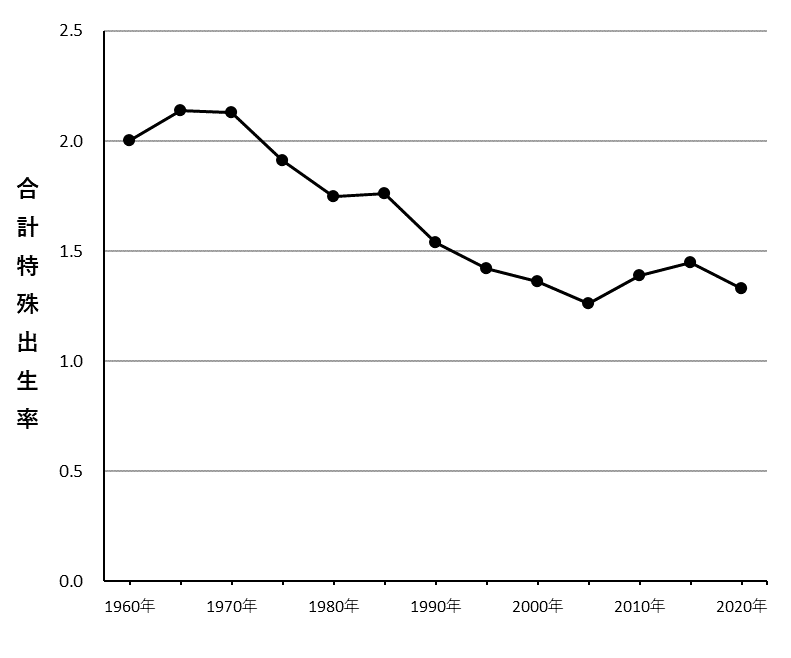

合計特殊出生率

▶101回一般理論(衛生)126改題

合計特殊出生率及び下図に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 合計特殊出生率は、15歳から39歳までの女性を対象として算出する。

- 合計特殊出生率は、既婚女性のみを対象として算出する。

- 合計特殊出生率は、総再生産率の約2倍の値となる。

- 下図から、1960年には、夫婦一組あたりの平均子供数が2人であったことがわかる。

- 下図から、合計特殊出生率の低下には、未婚率の上昇が影響している可能性が考えられる。

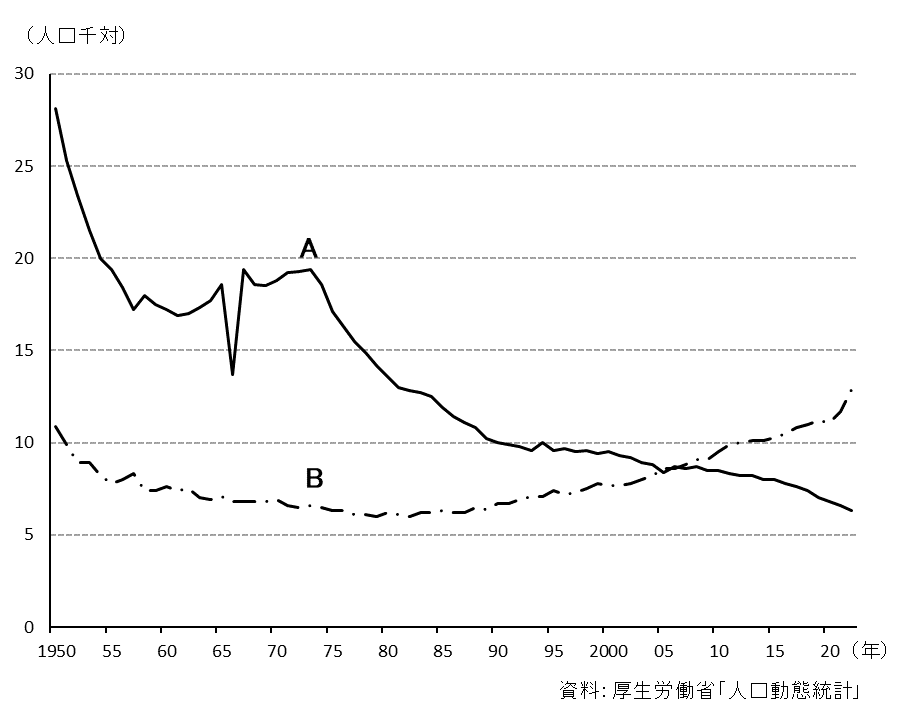

死亡の動向

- 人口千人に対する粗死亡率は戦後低下傾向にあったが、昭和58年(1983年)頃から人口の高齢化の影響により、死亡数と合わせて上昇傾向にある。

- 人口の高齢化などの年齢構成の歪みを補正するため、基準人口を用いて年齢構成の影響を取り除いた年齢調整死亡率が用いられており、粗死亡率とは対照に低下傾向にある。

▶99回必須(衛生)18

我が国の死亡統計において、1985年以降緩やかな上昇傾向を示している指標はどれか。1つ選べ。

- 妊産婦死亡率

- 周産期死亡率

- 乳児死亡率

- 粗死亡率

- 年齢調整死亡率

▶100回一般(衛生)124改題

図のA及びBは、我が国における出生や死亡に関わる人口動態指標の1950年以降の年次推移である。この図に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- Aの値が低下傾向を示す一因に、晩婚化に伴う出産開始年齢の高齢化があげられる。

- Aの値は、総人口と出生数のみから求めることができる。

- Aの値が1971年から1974年にかけて高い値を示すのは、第1次ベビーブーム世代の女性が出産適齢期にさしかかったことによる。

- Bの値が1983年頃から緩やかな上昇傾向を示しているのは、人口の高齢化の影響によるものである。

- Bの値は人口の年齢構成の影響を受けるが、Aの値は影響を受けない。

年齢調整死亡率の計算

▶105回一般理論(衛生)128改題

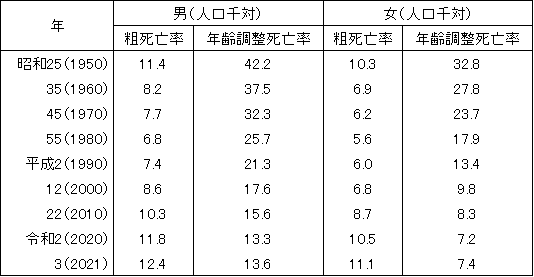

表は、我が国における男女別の死亡統計(人口千対)の推移を示したものである。この表及び我が国の死亡統計に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1950年から1980年までの間、粗死亡率が低下しているのは、この期間に出生率が上昇したためである。

- 1990年から2021年まで粗死亡率が上昇しているのは、この期間に健康水準が低下したためである。

- 1990年から2021年まで、粗死亡率は上昇しているにもかかわらず年齢調整死亡率が低下しているのは、この期間の人口の高齢化を反映している。

- 年齢調整死亡率は、2015年の年齢別死亡率を基準にして、対象集団の年齢別人口構成で補正したものである。

- 2021年における年齢調整死亡率の性差が、粗死亡率の性差より顕著であるのは、その年の年齢別人口構成の性差が顕著であることを反映している。

▶102回一般理論(衛生)124

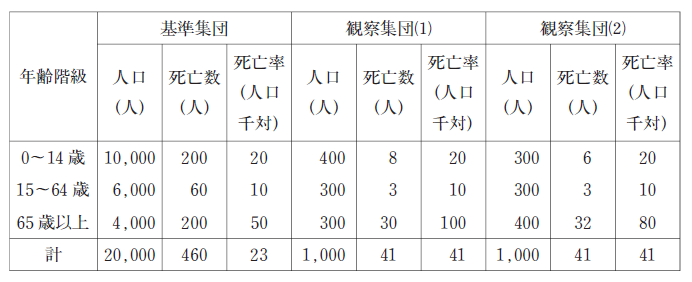

以下の表における観察集団(1)及び観察集団(2)の人口統計についての記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 粗死亡率は、観察集団(1)より観察集団(2)の方が高い。

- 老年人口割合は、観察集団(1)より観察集団(2)の方が高い。

- 65歳以上死亡数の死亡総数に対する割合は、観察集団(1)より観察集団(2)の方が低い。

- 基準集団の人口構成を用いた年齢調整死亡率は、観察集団(1)では41より小さな値になる。

- 基準集団の人口構成を用いた年齢調整死亡率は、観察集団(1)より観察集団(2)の方が高い値を示す。

主要死因別死亡率の推移(令和4年(2022年))

▶105回必須(衛生)21改題

令和4年における我が国の死因別死亡率の第2位に該当する死因はどれか。1つ選べ。

- 自殺

- 不慮の事故

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物

▶102回一般理論(衛生)128改題

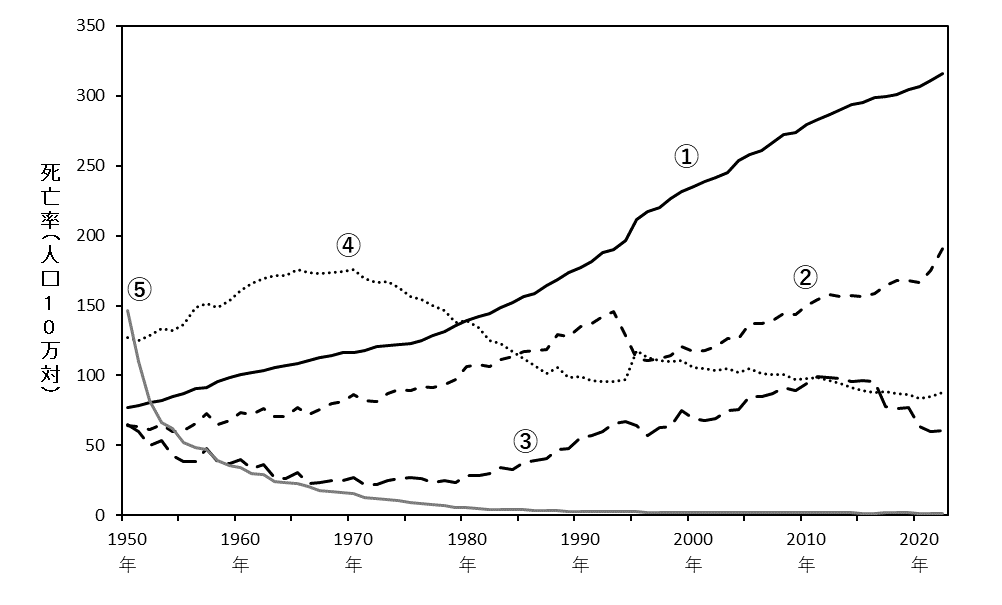

下図は、死因別にみた死亡率の年次推移を、1950年から2022年まで示した結果である。各死因の死亡率の変遷の理由について正しいのはどれか。2つ選べ。

- ①の死亡率の上昇には人口の高齢化は関与しない。

- 1995年前後に②の死亡率が急激に減少し、④の死亡率が増加したのは、国際ルールの変更により、死因の統計処理法が変わったことによる。

- ③の死亡率が1980年代から増加してきたのは、新しい種類の③として、抗菌剤が効かない新興感染症が急速に増えたためである。

- ④の死亡率が1970年代から減少傾向にあるのは、食生活の変化によってカルシウムの摂取量が増えたことが主要な要因と考えられる。

- 1950年まで死因のトップであった⑤の死亡率が激減したのは、新たな治療薬などの医療の進歩、衛生水準の向上や栄養状態の改善によるところが大きい。

部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉による死亡(令和3年(2021年))

※肺=「気管、気管支及び肺」

※大腸=「結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸」

※肝=「肝及び肝内胆管」

▶108回一般理論(衛生)122

下図は、我が国における胃、肝臓、膵臓、大腸及び肺の悪性新生物による粗死亡率(人口10万対)の年次推移を示したものである。部位a~eの悪性新生物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- aは大腸である。

- bの悪性新生物のリスク要因として、食塩の過剰摂取があげられる。

- cの悪性新生物が1990年代後半まで増加した主な要因として、ヒトパピローマウイルス感染が考えられる。

- dの悪性新生物のリスク要因として、食生活の欧米化や運動不足などによる肥満があげられる。

- eは肺である。

▶106回一般理論(衛生)122改題

表は、我が国の女性における胃、子宮、大腸、肝臓及び乳房の悪性新生物による死亡数の推移を表したものである。乳房に該当するのはどれか。1つ選べ。

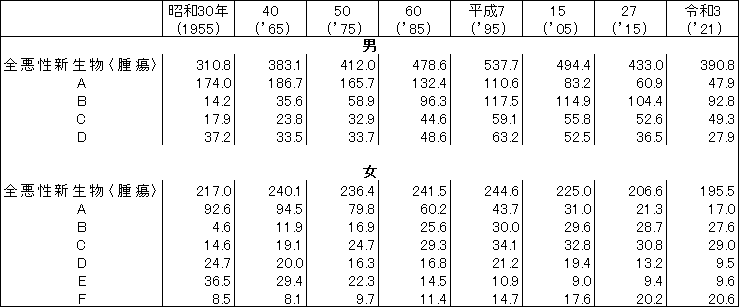

▶103回一般理論(衛生)126改題

表は全悪性新生物及び部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率の年次推移を示したものである。A~Fは、乳房、肺(気管、気管支及び肺)、胃、肝臓、大腸及び子宮のいずれかに対応している。これらの年次推移に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。

- Aの年齢調整死亡率が低下し続けている要因として、がんの早期発見や食生活の変化が考えられる。

- Bの年齢調整死亡率が1990年代後半まで上昇した主な要因として、飲酒やウイルス感染の関与が考えられる。

- Cの年齢調整死亡率が1990年代後半まで上昇した要因の1つとして、食事内容の欧米化が考えられる。

- Eの年齢調整死亡率の低下の主な要因として、ワクチンの定期接種によるEの罹患率の低下が考えられる。

- 近年、全悪性新生物の年齢調整死亡率が男女とも低下しているが、粗死亡率も同様に低下している。

心疾患・脳血管疾患による死亡

- 心疾患のうち主な死因をみると、心不全が最も高く増加傾向で、次いで虚血性心疾患が高く近年は横ばい傾向である。

- 脳血管疾患のうち主な死因をみると、脳梗塞が最も高く、脳内出血、くも膜下出血と続き、いずれも近年は低下から横ばい傾向である。

▶107回一般理論(衛生)125

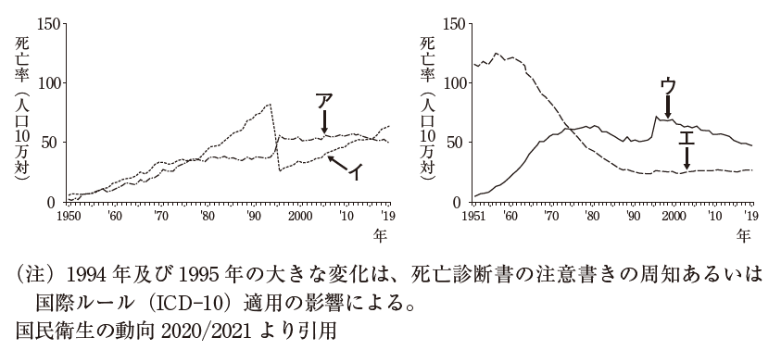

図は、1950年代から2010年代における心疾患及び脳血管疾患の死亡率の年次推移を示したものである。疾患ア~エは、心不全、虚血性心疾患、脳梗塞、脳内出血のいずれかである。次の記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 疾患アによる死亡率には、狭心症や心筋梗塞による死亡が含まれる。

- 1995年以降の疾患イの死亡率の上昇には、老年人口の割合の増加が関係している。

- 疾患ウは、脳内出血である。

- 1960年以降、疾患エの死亡率が低下した原因として、食塩摂取量の低下やタンパク質摂取量の増加がある。

- 寒冷刺激は、疾患エのリスクファクターとなる。

生命表

第2編3章 生命表 p70~73

平均寿命

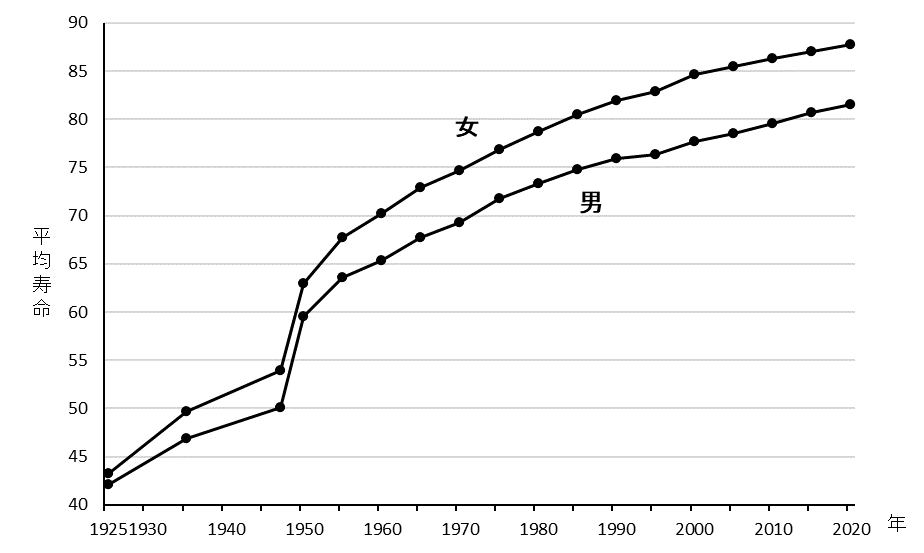

- 平均寿命とは0歳の平均余命をいい、令和元年(2019年)の簡易生命表では、男性が81.56年、女性が87.71年となっている。

- 平均寿命は戦後大きく延伸し、特に昭和20年代ころの大幅な改善は、0~4歳の乳児死亡率の低下と、結核による死亡の激減に負うところが大きい。

▶100回一般(衛生)125改題

図は我が国の平均寿命の年次推移を示したものである。1947年から1960年にかけての平均寿命の著しい延伸の主な原因はどれか。2つ選べ。

- 0~4歳の感染性疾患による死亡率の低下

- 10歳代の不慮の事故による死亡率の低下

- 20歳代の結核による死亡率の低下

- 40歳代の脳血管疾患による死亡率の低下

- 50歳代の胃がんによる死亡率の低下

健康寿命

▶104回一般理論(衛生)122改題

少子・高齢化に関する我が国の人口指標の数値の大小関係について、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 令和3年の合計特殊出生率>令和3年の総再生産率

- 令和元年の健康寿命>令和元年の0歳平均余命

- 令和3年の年少人口指数>令和3年の老年人口指数

- 平成2年の平均初婚年齢>令和3年の平均初婚年齢

- 令和3年の粗死亡率>平成2年の粗死亡率

感染症発生動向

第3編3章 感染症対策 p123~148

性感染症の状況

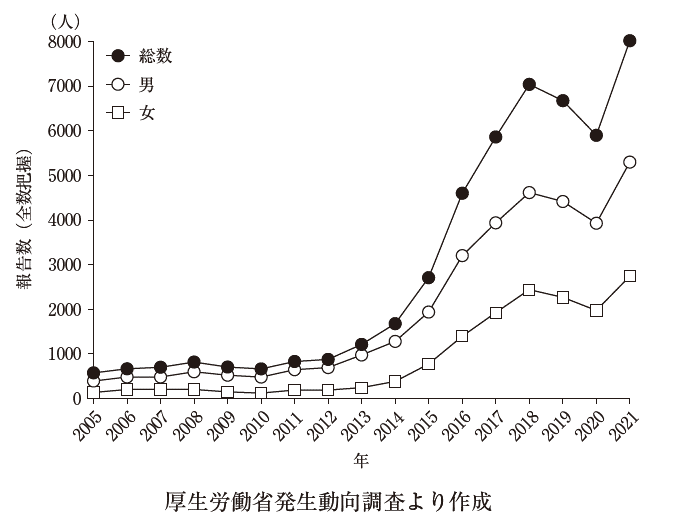

- 性感染症とは、感染症法上の5類感染症に位置づけられた5疾患(梅毒・性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・淋菌感染症・尖圭コンジローマ)など、性行為によって伝播する感染症を指す。

- 梅毒は全数把握対象疾患であり、平成22年(2010年)以降報告数は増加傾向で、令和3年(2021年)は7,978人となっている。

- その他は定点把握対象疾患であり、そのうちでは性器クラミジア感染症の報告数が30,003人と最も多い。

▶108回一般理論(衛生)123

下図は、我が国におけるある性感染症の報告数(全数把握)の年次推移を示したものである。この図に該当する感染症はどれか。1つ選べ。

- 性器クラミジア感染症

- 性器ヘルペス感染症

- 尖圭コンジローマ

- 梅毒

- 後天性免疫不全症候群

▶106回一般理論(衛生)121

我が国における性感染症に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルスによって引き起こされる。

- 定点把握報告の対象となっている性感染症のうち、膣カンジダ症が最も報告数が多い。

- 淋菌感染症の報告数は、公衆衛生の向上により減少し、平成25年以降は感染の報告がない。

- B型肝炎は、母子感染に加え、性的接触によっても起こる。

- 感染症法*では、梅毒への対応として特定職種への就業が制限されている。

*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

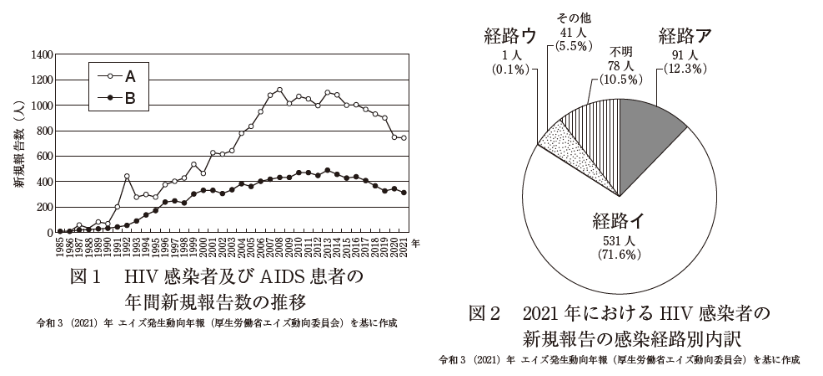

HIV・AIDS

- 後天性免疫不全症候群(AIDS)は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染によって引き起こされる細胞性免疫不全状態を主な病態とする疾患で、令和3年(2021年)ではHIV感染者報告数が742件、AIDS患者報告数が315人となっている。

- HIVの主な感染経路は、①HIV感染者との性行為、②血液または血液製剤の輸注、③母子感染(垂直感染)の3つであり、中でも新規HIV感染者の感染経路では性的接触が83.8%と大部分を占め、特に男性の同性間性的接触の割合が高い。

▶103回一般理論(衛生)129

我が国における性感染症に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 新規HIV感染者の大半は男性であり、異性との性的接触によるものが最も多い。

- 2010年以降、性器クラミジア感染症の患者数は、性感染症の中で淋菌感染症に次いで多い。

- 2010年以降、梅毒の患者数が増加しているが、その治療には抗ウイルス薬ラミブジンが有効である。

- B型肝炎ウイルスはキャリアとの性行為により感染するため、その予防にはコンドームの使用が有効である。

- HIV感染症及び梅毒は、いずれも5類感染症の中で全数把握が必要な感染症である。

▶99回一般(衛生)128改題

我が国における性感染症に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 性器クラミジア感染症の患者数は、性感染症の中で最も多く、その対策が急務となっている。

- 新規HIV感染者(平成30-令和4年)の大半は男性であり、感染の原因としては、同性間の性的接触によるものが最も多い。

- B型肝炎については、輸血を介した新規の発症者も増え続けている。

- 淋菌感染症の患者数は公衆衛生の向上により30年前に比べ激減しており、平成20年以降感染の報告はない。

- 梅毒の予防に有効なワクチンが実用化されている。

▶109回一般理論(衛生)121

図1は、国内のHIV感染者及びAIDS患者の年間新規報告数の推移を示したものであり、図2は、2021年における国内のHIV感染者の新規報告の感染経路別内訳である。HIV感染者の発生動向に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 図1のAはHIV感染者で、BはAIDS患者を表している。

- 2021年におけるHIV感染者とAIDS患者を合わせた新規報告数に占めるAIDS患者の割合は、約80%と高い水準である。

- HIV感染者年間新規報告数は、男性よりも女性の方が多い。

- 図2の経路アは、母子感染によるものである。

- 図2の経路イは、同性間の性的接触によるものである。

医療提供体制

第4編1章 医療提供体制 p166~206

医療従事者の状況(令和2年(2020年))

- 医師は34.0万人、歯科医師は10.7万人、薬剤師は32.2万人である(届出数)。

- 保健師は5.6万人、助産師は3.8万人、看護師は128.1万人、准看護師は28.5万人である(就業者数)。

▶101回必須(法規)77

日本国内において就業者数が最も多いのはどれか。1つ選べ。

- 医師

- 歯科医師

- 薬剤師

- 看護師

- 臨床検査技師

医療施設・薬局の状況(令和3年(2021年))

- 病院:8,205施設

- 一般診療所:104,292施設

- 歯科診療所:67,899施設

- 薬局:61,791施設

▶99回必須(法規)77

過去10年間の統計を踏まえて、施設数の多い順序を正しく表示しているのはどれか。1つ選べ。

- 一般診療所>病院>薬局

- 一般診療所>薬局>病院

- 薬局>病院>一般診療所

- 薬局>一般診療所>病院

- 病院>薬局>一般診療所

国民医療費

第4編2章 医療保険制度 p208~219

概要

- 正常な妊娠や分娩などに要する費用

- 健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用

- 固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用

- 一般用医薬品の購入費用

- 介護保険制度に基づく給付費

▶103回必須(法規)76

国民医療費に含まれるのはどれか。1つ選べ。

- 帝王切開による分娩

- 一般用医薬品の購入

- 特定健康診査の受診

- 肺炎球菌感染症の予防接種

- 介護保険法におけるリハビリテーション

▶105回必須(法規)73

国民医療費の増加要因として、適切でないのはどれか。1つ選べ。

- 医療技術の高度化

- 疾病構造の変化

- 高齢化社会の急速な進行

- 介護保険制度の創設

- 医療供給体制の整備

国民医療費の状況①

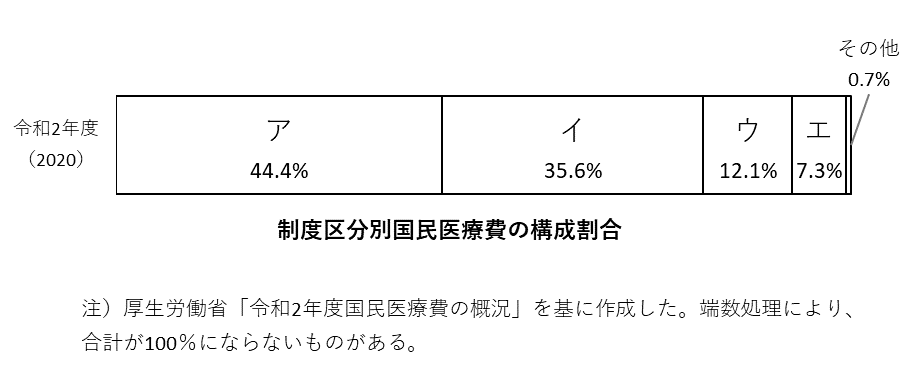

●制度区分別国民医療費

制度区分別にみると、医療保険等給付分が19.4兆円(45.1%)と最も高く、次いで後期高齢者医療給付分が15.3兆円(35.6%)、患者等負担分が5.2兆円(12.1%)、公費負担医療給付分が3.1兆円(7.3%)となっている。

▶102回一般理論(法規)148改題

下図は、令和2(2020)年度の制度区分別国民医療費の給付分等の割合を示したものである。ア、イ、ウ及びエにあてはまるのはどれか。1つ選べ。

ア――イ――ウ――エ

- 医療保険――後期高齢者医療――公費負担――患者負担

- 医療保険――後期高齢者医療――患者負担――公費負担

- 後期高齢者医療――医療保険――公費負担――患者負担

- 後期高齢者医療――医療保険――患者負担――公費負担

- 医療保険――公費負担――後期高齢者医療――患者負担

- 医療保険――公費負担――後期高齢者医療――患者負担

国民医療費の状況②

財源別にみると、保険料が21.3兆円(49.5%)と最も多く、次いで公費16.5兆円(38.4%)となっている。

●診療種類別国民医療費

診療種別にみると、医科診療費が30.8兆円(71.6%)と最も多く、次いで薬局調剤医療費が7.6兆円(17.8%)、歯科診療医療費が3.0兆円(7.0%)となっている。

●年齢階級別国民医療費

年齢階級別にみると、0~14歳は2.1兆円(4.9%)、15~44歳は5.0兆円(11.7%)、45~64歳は9.4兆円(21.9%)、65歳以上は26.4兆円(61.5%)、75歳以上は16.8兆円(39.0%)となっている。

●傷病分類別医科診療医療費

傷病分類別にみると、循環器系の疾患が6.0兆円(19.5%)と最も多く、次いで新生物〈腫瘍〉が4.7兆円(15.2%)となっている。

▶100回必須(法規)78改題

国民医療費に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 一般用医薬品の購入費用は含まれない。

- 財源の80%以上は、保険料である。

- 薬局調剤医療費は、近年横ばい傾向にある。

- 薬剤料が占める割合は、50%を超えている。

- 国民総生産に占める割合は、1%以下である。

▶105回一般理論(法規)143改題

令和2年度の国民医療費の内訳に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 制度区分別では、後期高齢者医療給付分が医療保険等給付分を上回っている。

- 財源別では、保険料の占める割合が最も高い。

- 診療種類別では、薬局調剤医療費の占める割合が最も高い。

- 傷病分類別では、新生物(腫瘍)の占める割合が最も高い。

- 年齢階級別では、全体の約8割が65歳以上の高齢者に使われている。

麻薬・覚醒剤等

第6編3章 特殊な医薬品、毒物・劇物 p265~272

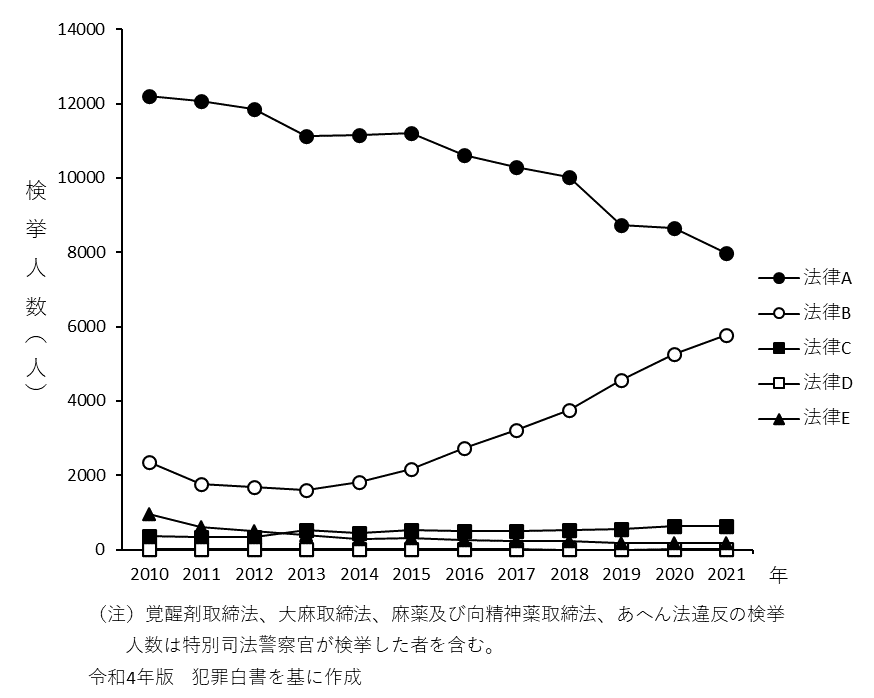

法令別検挙者数(令和3年(2021年))

- 麻薬・覚醒剤等の薬物は、それぞれ各法により規制されている。

- 法令別検挙者数をみると、覚醒剤取締法では7,970人と最も多いが近年減少傾向にある。次いで大麻取締法での検挙者数が5,783人と多く、近年急増している。

▶107回必須(衛生)21改題

図は、我が国の薬物事犯について、2010年から2021年の法律別検挙人数を示したものである。法律A~Eは、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、毒物及び劇物取締法のいずれかである。近年、法律Bによる検挙人数が増加傾向にある。法律Bとして正しいのはどれか。1つ選べ。

- 覚醒剤取締法

- 大麻取締法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- あへん法

- 毒物及び劇物取締法

食中毒

第7編2章 食品安全行政の動向 p278~292

ノロウイルス

- ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染し、ヒトの腸管で増殖する感染性胃腸炎で、特に冬期に流行する特徴がある。

- 大規模食中毒につながりやすく、令和4年(2022年)の食中毒患者数6,856人のうち、ノロウイルスが2,175人(32.2%)と最も多い。

▶103回必須(衛生)18

冬季に患者発生数がピークになる食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

- カンピロバクター・ジェジュニ

- ツキヨタケ

- 腸炎ビブリオ

- ノロウイルス

- サルモネラ属菌

▶101回必須(衛生)19改題

最近10年間で、我が国において、発生患者数が最も多い食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

- 黄色ブドウ球菌

- カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

- サルモネラ属菌

- 腸管出血性大腸菌(ベロ毒素産生)

- ノロウイルス

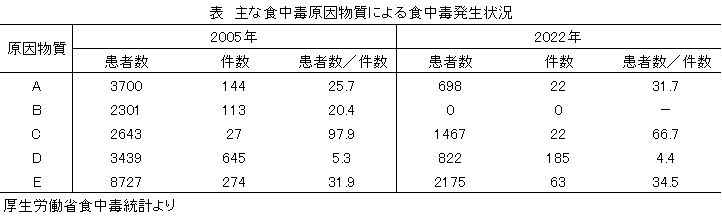

食中毒発生状況(令和4年(2022年))

▶105回一般理論(衛生)126改題

表は、2005年と2022年の食中毒統計に示された主な食中毒原因物質による食中毒の発生状況である。このうち、B~Dに当てはまる原因物質の組合せとして正しいのはどれか。1つ選べ。

業務上疾病

第8編 労働衛生 p299~310

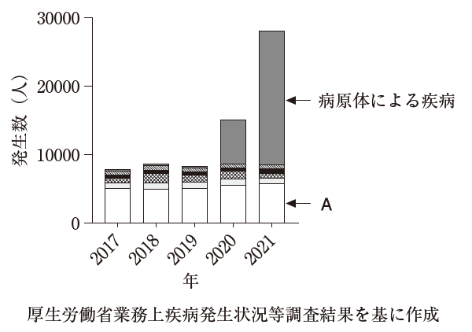

業務上疾病発生状況(令和3年(2021年))

- 業務上疾病の発生割合をみると、「病原体による疾病」が69.4%で最も多い。

- 「病原体による疾病」のうち新型コロナウイルスり患によるもの68.9%を除いた場合は、コロナ禍以前と同様に「負傷に起因する疾病」(そのうち「災害性腰痛」)が最も多い。

▶108回必須(衛生)17

下図は、我が国における2017年から2021年までの業務上疾病の発生状況を示したものである。Aに該当する疾病はどれか。1つ選べ。

- 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群

- 熱中症

- 振動障害

- 騒音性難聴

- 災害性腰痛

「国民衛生の動向」は公衆衛生、保健・福祉、医療提供体制、薬事などの最新の動向を解説し、医療従事者や国家試験対策として広く用いられています。

薬剤師国家試験では、医薬品医療機器等法などの薬剤師業務に関わる法律、多様な医薬品の安全性を確保するための制度など、様々な法規に関する知識が問われます。

このページでは、過去の第109回(2024年)から第98回(2013年)までの12年分の薬剤師国家試験の中から、薬事に関わる制度ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、理解と実践を図れるように構成しています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、薬事制度に対する理解を深めていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

●第6編1章 薬事行政の動向

●第6編2章 医薬品等の安全性と有効性の確保

●第6編3章 特殊な医薬品、毒物・劇物

医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法)

6編1章:薬事行政の動向

日本薬局方

- 日本薬局方は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書で、医薬品医療機器等法ではここに収められている物を医薬品と定義している。

- 厚生労働大臣は少なくとも10年ごとに全面にわたって見直しを行うよう、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。

▶109回必須(法規)75

医薬品医療機器等法第41条第1項において、日本薬局方を定め公示する目的を規定している条文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

「厚生労働大臣は、【 】を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。」

- 医薬品の性状及び品質の適正

- 医薬品の安定供給の確保

- 医薬品の有効性及び安全性の確保

- 医療の安全確保

- 良質かつ適切な医療の確保

▶106回一般理論(法規)148

日本薬局方に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書である。

- 通則、生薬総則、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条から構成される。

- 「日本薬局方に収められている物」は、医薬品医療機器等法において医薬品と定義されている。

- 薬局方は我が国独特の規格基準書であり、米国や欧州に同様のものは存在しない。

- 少なくとも10年ごとに全面にわたって見直されなければならない。

医薬品の分類

- 医薬品は、医師等によって使用またはその処方箋や指示により使用される医療用医薬品と、それ以外の一般用医薬品、一般用医薬品に移行するまでの要指導医薬品に分けられる。

- 一般用医薬品は、リスクの大きさに応じて第1類から第3類までの3つの区分に分類される。その販売に従事する者は、第1類医薬品については薬剤師が、第2類・第3類医薬品については薬剤師または登録販売者が販売または授与しなければならない。

▶103回必須(法規)73

薬局において、登録販売者が販売できるのはどれか。1つ選べ。

- 薬局製造販売医薬品

- 要指導医薬品

- 第一類医薬品

- 指定第二類医薬品

- 処方箋医薬品

医薬品販売業

薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所で、営業時間中は薬剤師が常駐し、医療用医薬品の調剤のほか、一般用医薬品、要指導医薬品を販売することができる。

●店舗販売業

一般用医薬品と要指導医薬品以外の医薬品は販売できない。

●配置販売業

一般用医薬品以外の医薬品は販売できない。

●卸売販売業

薬局開設者等に対してのみ医薬品を販売する。

▶101回必須(法規)72

専ら薬局開設者等に医薬品を販売するのはどれか。1つ選べ。

- 店舗販売業

- 配置販売業

- 卸売販売業

- 医薬品製造業

- 医薬品製造販売業

▶104回必須(法規)72

店舗販売業において販売できないのはどれか。1つ選べ。

- 要指導医薬品

- 第一類医薬品

- 第二類医薬品

- 第三類医薬品

- 処方箋医薬品

要指導医薬品

- 要指導医薬品とは、承認に際して製造販売後に安全性に関する調査を実施することとされた品目や毒薬、劇薬のうち、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で指定するものである。

- 要指導医薬品は、薬剤師が使用者本人に対面で情報提供・指導した上で販売することとされており、あらかじめ、要指導医薬品を使用しようとする者の年齢や他の薬剤等の使用の状況などを確認しなければならない。

- 要指導医薬品は一定の安全性評価期間終了後、安全性が確認されれば一般用医薬品に移行し、インターネット等での販売が可能となる。

▶108回必須(実務)89

一般消費者に対する要指導医薬品の日常の販売について、正しいのはどれか。1つ選べ。

- インターネットで販売できる。

- 配置による方法で販売できる。

- 使用する者の年齢を確認しなければならない。

- 使用する者が同居家族の場合も販売できる。

- 情報提供は薬剤師又は登録販売者が行う。

スイッチOTC

- 薬局やドラッグストアで購入できる薬をOTC(over the counter)医薬品という。

- 医療用医薬品のうち副作用が少なく安全性が高い薬としてOTC医薬品に転用したものをスイッチOTC医薬品という。

▶102回必須(実務)85・99回必須(実務)83類問

医療用医薬品としてすでに使われている有効成分が転用された要指導医薬品及び一般用医薬品を何というか。1つ選べ。

- 指定薬物

- ジェネリック医薬品

- オーファンドラッグ

- スイッチOTC

- ダイレクトOTC

医薬分業

- 医薬分業とは、医師が患者に交付した処方箋に基づき、薬剤師が調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担することによって、医療の質の向上を図ることを目指すものである。

- 昭和30年(1955年)の法改正により医師等の処方箋発行が原則となった後、昭和49年(1974年)の診療報酬改定により処方箋料が大幅に引き上げられたことを契機に、急速に普及した。

▶105回一般理論(法規)144

医薬分業に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師法の施行を契機に、急速に普及した。

- 処方箋受取率は、都道府県の間でほとんど差がない。

- 処方箋を患者に交付する医師が、調剤を受ける薬局を指定することが望ましい。

- 複数の医療機関を受診しても、患者が特定の薬局を利用することで、薬剤服用歴を薬局で一元的に管理できる。

- 交付された処方箋により、患者自身が服用している薬の名称について知ることができる。

▶104回必須(法規)77

地域における薬局の役割に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 在宅医療への参画

- 地域住民の健康診断

- 医薬品の販売・調剤

- 生活習慣病等の健康相談応需

- 薬物乱用防止活動

健康サポート薬局

平成28年(2016年)から、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能を備えた上で、積極的に地域住民の健康の維持・増進を支援する健康サポート薬局の公表制度が始まった。その届出要件として以下のような事項が挙げられる。

- 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導

- 休日を含む24時間対応、在宅対応

- 医療機関への受診勧奨やその他の関係機関への紹介

- 個人情報に配慮した相談スペースの確保

- 健康の維持・増進に関する相談対応と記録の作成

▶106回必須(法規)80

法令で以下のとおり定義されているのはどれか。1つ選べ。

「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」

- 保険薬局

- 薬剤師会会営薬局

- 健康サポート薬局

- 地域包括支援センター

- ドラッグストア

▶105回必須(実務)87

健康サポート薬局の活動・業務内容として適切でないのはどれか。1つ選べ。

- アドヒアランスの悪い患者に対して、残薬を入れる袋を渡した上で来局してもらい、服薬状況を確認した。

- 健康相談で来局した地域住民の家庭血圧が高いことを確認したため、降圧剤を調剤した。

- 市販の医薬品を使用しても体調の改善が見られなかった地域住民に対して受診勧奨した。

- 地域住民に対して、医薬品の適正使用に関する講演を行った。

- 地域住民から介護サービスに関する相談があったため、地域包括支援センターを紹介した。

▶109回必須(実務)84

健康サポート薬局の届出要件の一つとして、適切なのはどれか。1つ選べ。

- 個人情報に配慮した相談窓口の設置

- 休日を除く24時間の開局

- 薬局内での無菌調剤

- 予防接種のためのワクチン調製

- 専門薬剤師による抗がん剤の選択支援

地域連携薬局・専門医療機関関連連携薬局

入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局。

●専門医療機関関連連携薬局

がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局。

▶109回必須(法規)76

次の文章の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

他の医療提供施設と連携し、地域における医薬品の適正使用の推進、情報提供や指導を行うなどの機能を有する薬局として、都道府県知事の認定を受けて称することができる名称は、「【 】連携薬局」である。

- 医療

- 地域

- 多職種

- 医療機関

- 医療介護

医薬品等の製造販売業の許可

- 製造販売するものの区分ごとに、①第一種医薬品(処方箋医薬品)製造販売業、②第二種医薬品(処方箋医薬品以外の医薬品)製造販売業、③医薬部外品製造販売業、④化粧品製造販売業の許可が与えられ、それぞれ許可を受けた者でなければ製造販売してはならない。

- 製造販売業者には品質管理の基準(GQP)と製造販売後安全管理基準(GVP)の適合が許可要件とされる。

▶108回必須(法規)74

製造販売業者が対応すべき医薬品等の品質管理の基準を定めた省令はどれか。1つ選べ。

- GCP

- GLP

- GMP

- GQP

- GVP

▶98回必須(法規)72

医薬品製造販売業の許可を得るために適合する必要がある基準はどれか。1つ選べ。

- GCP(Good Clinical Practice)

- GLP(Good Laboratory Practice)

- GVP(Good Vigilance Practice)

- GMP(Good Manufacturing Practice)

- GPSP(Good Post-marketing Study Practice)

▶103回必須(法規)74

医薬品等に係るGVPは何の基準か。1つ選べ。

- 安全性に関する非臨床試験の実施

- 臨床試験の実施

- 製造管理及び品質管理

- 製造販売後の調査及び試験の実施

- 製造販売後安全管理

医薬品等の製造業の許可

- 製造業の許可は、製造の区分(医薬品、医薬部外品、化粧品)に応じて製造所ごとに与えられ、それぞれ許可を受けた者でなければ製造販売してはならない。

- 申請後、厚生労働省は製造所が厚生労働省令で定める基準に適合するかどうかについての書面による調査または実地の調査を行い、適合しないときは許可を与えないことができる。

▶101回一般理論(法規)142

医薬品の製造販売業及び製造業に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 製造業の許可は、品目ごとに受けなければならない。

- 製造業の許可には、第1種と第2種の区分がある。

- 製造業の許可については、GQPが許可要件である。

- 製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合には、製造業の許可が必要である。

- 製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可が必要である。

▶106回一般理論(法規)146

医薬品の製造販売業及び製造業に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 第一種医薬品製造販売業の許可を受ければ、処方箋医薬品の製造販売を行うことができる。

- 製造販売業者が自社製品を製造する自社の製造所は、製造業の許可を受けているものとみなされる。

- 製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可を必要としない。

- 製造業者が、自ら製造した医薬品を店舗販売業者に販売する場合には、医薬品販売業の許可を必要としない。

- 製造業者は、製造しようとする医薬品の品目ごとに許可を受けなければならない。

▶108回一般理論(法規)146

医薬品の製造販売業及び製造業に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 製造業の許可は、製造所ごとに受けなければならない。

- 製造業者は、製造所ごとに医薬品総括製造販売責任者を設置しなければならない。

- 製造販売業者が、自ら輸入した一般用医薬品を店舗販売業者に販売する場合は、医薬品販売業の許可を必要としない。

- 製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合は、製造業の許可を受けたものとみなされる。

- 第1種医薬品製造販売業の許可を受けた場合は、第2種医薬品製造販売業対象の医薬品も製造販売することができる。

製造販売の承認・製造販売業の許可が必要な医薬品等

- 医薬品(日本薬局方に収められているもので承認を要しないものとして指定されたものを除く)

- 医薬部外品(承認不要医薬部外品基準に収められているものを除く)

- 名称の表示を省略しようとする成分を配合しようとする化粧品

これら以外の医薬品等については製造販売の承認を要しない。

▶100回一般(法規)141

医薬品の製造又は製造販売に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 製造業の許可は、製造しようとする医薬品の品目ごとに受けなければならない。

- 業として医薬品の小分けを行おうとする者は、製造業の許可を受けなければならない。

- 製造業の許可の申請を行った場合、許可基準への適合の有無についての調査が行われる。

- 第一種医薬品製造販売業の許可を受ければ、すべての医療用医薬品を製造販売することができる。

- 日本薬局方に収載されている医薬品は、承認審査を受けずに製造販売することができる。

緊急承認・特例承認

▶102回一般理論(法規)143

医薬品の製造販売の承認に関して、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 承認を受けずに製造販売できる医薬品がある。

- 医療上特にその必要性が高いと認められる場合、承認審査が優先して行われる。

- 原薬等登録原簿に収められている原薬等を原材料とする場合は、登録されていることを証する書面をもって承認申請の資料の一部にすることができる。

- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延などを防止するために緊急に必要な医薬品の場合は、特例的に承認される制度がある。

- 製造販売業者は、承認事項の一部を変更しようとする場合、厚生労働省令で定める軽微な変更であれば、その内容を記録して保存することでそれを行うことができる。

医薬品等の製造販売の承認を与えない場合

- 申請者が、申請に係る医薬品に関する製造販売業の許可を受けていない場合

- 申請に係る医薬品を製造する製造所が製造業の許可等を受けていない場合

- 申請された効能または効果を有すると認められない場合

- 効能または効果に比べて著しく有害な作用を有することにより、使用価値がないと認められる場合

- 性状または品質が保健衛生上著しく不適当な場合

- 化粧品に含有されている成分が名称の記載を省略しようとする成分として不適切な場合

▶105回一般理論(法規)147

医薬品の製造販売の承認拒否事由として、適切でないのはどれか。1つ選べ。

- 申請に係る医薬品が、その申請に係る効能、効果を有すると認められないとき。

- 申請に係る医薬品が、その効能、効果に比して著しく高価格であるとき。

- 申請に係る医薬品が、その効能、効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品としての使用価値がないと認められるとき。

- 申請に係る医薬品の性状又は品質が、保健衛生上著しく不適当なとき。

- 申請者が、申請に係る医薬品に関する製造販売業の許可を受けていないとき。

▶108回一般理論(法規)143

医薬品の製造販売の承認拒否事由に該当するのはどれか。2つ選べ。ただし、特例承認や緊急承認などの特別な事例は除く。

- 申請者である企業が製造販売業の許可を受けていないとき。

- 申請に係る医薬品と同じ作用機序のものが、すでに10剤以上承認されているとき。

- 申請に係る医薬品が効能又は効果を有すると認められないとき。

- 申請に係る医薬品が海外での承認や審査を受けていないとき。

- 申請に係る医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」に適合していると認められないとき。

医薬品等の承認審査に係る基準

製造管理及び品質管理の方法の基準

●GLP(Good Laboratory Practice)

非臨床試験の実施の基準

●GCP(Good Clinical Practice)

臨床試験の実施の基準

▶104回必須(法規)78・101回必須(法規)79類問

医薬品のGLPの説明として正しいのはどれか。1つ選べ。

- 医薬品の製造管理及び品質管理の基準

- 医薬品の臨床試験の実施の基準

- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準

- 医薬品の製造販売後安全管理の基準

- 医薬品の適正な流通管理の基準

医療機器

- 医療機器とは、人の疾病の診断や治療、予防に使用されること、または人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品、プログラム(再生医療等製品を除く)をいう。

- 医療機器のうち、副作用または機能の障害が生じた場合に人の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものを高度管理医療機器、人の生命および健康に影響を与えるおそれがあるものを管理医療機器、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを一般医療機器という。

▶107回一般理論(法規)145

次の分類のうち、コンタクトレンズが該当するのはどれか。1つ選べ。

- 高度管理医療機器

- 管理医療機器

- 一般医療機器

- 再生医療等製品

- 医薬部外品

▶102回一般理論(法規)141

医薬品医療機器等法に規定される医療機器に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的としたプログラムも医療機器に該当することがある。

- 人体に対するリスクの大きさによって、「高度管理医療機器」、「管理医療機器」、「一般医療機器」に分類される。

- 添付文書の記載事項は法令で定められていない。

- 再生医療等製品も医療機器に含まれる。

- 高度管理医療機器の販売においては、薬剤師による対面での情報提供が義務づけられている。

再生医療等製品の製造販売の承認

- 再生医療等製品とは、失った組織や臓器を再生させる治療として、人または動物の細胞に培養等の加工をしたもの、導入されて体内で発現する遺伝子を含有させたものをいう。

- 再生医療等製品の製造販売をしようとする者は、品目ごとに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。再生医療等製品の性質から、有効性が推定され、安全性が確認できれば、条件と期限を付して承認し、承認後に有効性と安全を改めて検証する条件及び期限付承認の制度が設けられている。

▶105回必須(法規)75

法律において、条件及び期限付き承認の仕組みが規定されているのはどれか。1つ選べ。

- 医薬品

- 医療機器

- 医薬部外品

- 再生医療等製品

- 化粧品

希少疾病用医薬品

- 希少疾病用医薬品とは、対象患者数が本邦において5万人未満であること、用途に関して特に優れた使用価値を有することとなるなどの条件に合致するものとして、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定し、公示されるものである。

- 希少疾病用医薬品の条件に該当しなくなった場合や、正当な理由なく試験研究または製造販売が行われない場合、厚生労働大臣は指定を取り消すことができる。

▶99回必須(法規)71

希少疾病用医薬品の指定の条件において、我が国におけるその用途に係る対象者数として規定されているのはどれか。1つ選べ。

- 5,000人未満

- 10,000人未満

- 50,000人未満

- 100,000人未満

- 200,000人未満

希少疾病用医薬品に係る規定

- 医薬品等の製造販売の承認に当たり、臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと、必要な審査または調査を他の医薬品に優先して行うことができる。

- 国は、希少疾病用医薬品の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めること、税制上の措置を講ずることとしている。

▶100回一般(法規)143

希少疾病用医薬品として指定されたものに対して、国又は厚生労働大臣がとる施策として医薬品医療機器等法に規定されていないのはどれか。1つ選べ。

- 製造販売承認の申請にかかる審査について、他のものに優先して行うことができる。

- 試験研究を促進するために必要な資金の確保に努める。

- 試験研究を促進するために必要な税制上の措置を講ずる。

- 製造所における製造管理又は品質管理の方法が基準に適合しているかの調査について、他のものに優先して行うことができる。

- 再評価制度の対象から除外する。

▶105回必須(法規)80

希少疾病用医薬品に関する記述のうち、適切なのはどれか。1つ選べ。

- 指定難病の患者に対する治療薬のことである。

- 国が主体となって製品化を行う。

- 指定された後に、取り消されることはない。

- 承認されるまで、指定されたことは公開されない。

- 他の医薬品に優先して承認審査を受けられる。

▶104回一般理論(法規)143

希少疾病用医薬品に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 用途に係る対象者の数が、本邦において定められた人数に達しない場合に指定されるものである。

- 用途に関し、特に優れた使用価値があるものである。

- 指定について緊急を要する場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことなく指定できる。

- 指定されたときは、その旨が公示される。

- 正当な理由なく試験研究が行われないときは、指定を取り消されることがある。

特定用途医薬品

▶109回一般理論(法規)144

特定用途医薬品の指定に必須となる要件はどれか。2つ選べ。

- 製造販売の承認が与えられた場合に、その用途に関し、特に優れた使用価値を有すること。

- その用途に係る対象者が我が国で5万人未満であること。

- その用途に関し、既に製造販売承認を与えられている医薬品と作用機序が明らかに異なる物であること。

- その用途が、感染症の拡大などの緊急時に用いる必要がある物であること。

- その用途が、厚生労働大臣が指定する区分に属する疾病の治療等であって、その用途に係る需要が著しく充足されていないと認められる物であること。

指定薬物

- 指定薬物とは、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、保健衛生上の危害が発生するおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

- 医薬品医療機器等法に基づき、疾病の診断、治療、予防の用途および人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途(医療等の用途)以外の用途に供するために製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受けを行ってはならない。

▶103回一般理論(法規)143

指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 麻薬は、指定薬物に含まれる。

- 覚醒剤は、指定薬物に含まれる。

- 何人も広告を行ってはならない。

- 医薬品医療機器等法による「医療等の用途」以外の用途に使用してはならない。

- 厚生労働大臣は、指定薬物の疑いがある物品を発見した場合、その物品を貯蔵している者に対して、指定薬物であるかどうかの検査を受けるべきことを命ずることができる。

▶109回一般理論(法規)145

指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 麻薬及び向精神薬取締法に基づき、厚生労働大臣が指定する。

- 緊急を要する場合、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かずに、厚生労働大臣が指定できる。

- ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)は指定薬物に該当する。

- 指定には、1つ1つの物質を個別に指定(個別指定)と特定の構造を有する物質を一括した指定(包括指定)の2つがある。

- 「医療等の用途」以外の用途に供するための製造、販売、購入等は禁止されているが、所持の制限はない。

▶100回一般(法規)142

医薬品医療機器等法で規制される指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 指定薬物を含有する植物は、すべて指定薬物として規制される。

- 指定薬物の製造、販売等が認められる「医療等の用途」とは、疾病の診断、治療又は予防の用途及び犯罪鑑識の用途のみである。

- 指定薬物の広告に関する規制はない。

- 厚生労働大臣は、医薬品医療機器等法の規定に違反して販売された指定薬物を薬事監視員に回収させることができる。

- 医薬品医療機器等法の規定に違反して指定薬物を販売した者に対する罰則は、罰金のみである。

毒薬・劇薬

- 医薬品のうち毒性・劇性が強いものを厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて毒薬・劇薬として指定する。

- 毒薬は容器または被包に、黒地・白枠・白字で「毒」の文字を記載しなければならない。一方、劇薬は白地・赤枠・赤字で「劇」の文字を記載しなければならない。

▶105回必須(法規)72

毒薬は、直接の容器又は直接の被包に「【 ① 】地に【 ② 】枠、【 ② 】字をもって、品名及び「毒」の文字」を記載する。色の組合せとして正しいのはどれか。1つ選べ。

毒薬・劇薬の規定

- 業務上毒薬または劇薬を取り扱う者は、他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならない。毒薬については、貯蔵、陳列する場所にかぎを施さなければならない。

- 毒薬または劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には交付してはならない。

▶103回一般理論(法規)142

毒薬又は劇薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 毒薬には、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

- 薬局開設者は、封を開いて毒薬を販売することができる。

- 薬局開設者は、常時取引関係を有する薬剤師に対して劇薬を販売する場合、法で定められた事項が記載された文書を受け取る必要はない。

- 毒薬又は劇薬は、16歳未満の者には交付してはならない。

- 病院又は診療所において、劇薬を貯蔵する場所にはかぎを施さなければならない。

▶99回一般(法規)141

処方せん医薬品並びに毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 体外診断用医薬品は、処方せん医薬品として指定される。

- 正当な理由があれば、処方せんを受けた者以外の者に対して、処方せん医薬品を販売または授与することができる。

- 薬局開設者は、処方せん医薬品の販売又は授与を記録した帳簿を、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

- 業務上劇薬を取り扱う者は、貯蔵する場所に「医薬品」及び「劇」の文字を表示しなければならない。

- 毒薬は、かぎをかけた場所に他の物と区別して貯蔵しなければならない。

医療品等の安全対策

6編2章:医薬品等の安全性と有効性の確保

医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)

- RMPは、医薬品の開発から市販後まで一貫したリスク管理をまとめた文書で、医薬品の安全性の確保を図るものである。

- 設定された安全性検討事項(重要な特定リスク、潜在的リスク、不足情報)に対して、医薬品安全性監視活動とリスク最小化活動の計画が策定され、その実施状況や報告内容に基づいて、ベネフィット・リスクバランスが評価される。

▶105回必須(法規)74

以下の略語のうち、医薬品の開発段階から安全対策を実施することで、製造販売後の医薬品の安全性の確保を図ることを目的とするのはどれか。1つ選べ。

- DPC

- EBM

- IRB

- RMP

- SDG

▶107回一般理論(法規)144

医薬品リスク管理計画に関する説明のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- GCP省令に基づき、医薬品の製造販売後のリスクとベネフィットを評価する。

- 安全性検討事項として、重要なリスクを特定し、それに対して安全性監視計画とリスク最小化計画を策定・実施する。

- 安全性検討事項には、特定されたリスクに加え、潜在的なものや不足情報も含まれる。

- 安全性監視計画には、添付文書の作成や改訂が含まれる。

- リスク最小化計画には、副作用・感染症報告制度に基づく副作用評価が含まれる。

市販直後調査

▶107回必須(法規)73

GVP省令に基づき、新医薬品の適正使用のための情報提供と副作用情報の把握のために、市販後のある一定期間、製造販売業者が行う調査はどれか。1つ選べ。

- 一般使用成績調査

- 製造販売後臨床試験

- 市販直後調査

- 特定使用成績調査

- 使用成績比較調査

▶109回必須(法規)74

新有効成分含有医薬品等の市販直後調査の実施は、どの時点から6ケ月と規定されているか。1つ選べ。

- 承認申請した時

- 承認を受けた時

- 販売を開始した時

- 薬価収載された時

- 医薬品リスク管理計画を策定した時

添付文書

- 医薬品医療機器等法に基づき、医薬品等の適正な使用や安全性に関する情報を伝達するため、医薬品等に添付する添付文書等により、使用上の注意や用法・用量などの情報提供が行われている。

- 医薬品等の製造販売業者には添付文書等記載事項の届出・公表が義務づけられており、記載事項に必要な変更が生じた場合届け出る必要がある。

▶106回一般理論(法規)147

医薬品の添付文書等(医薬品に添付する文書又はその容器若しくは被包)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 製造販売業者は、添付文書等記載事項について、法令で定められた方法によって公表しなければならない。

- 添付文書等記載事項は、薬価改定にあわせて変更しなければならない。

- 添付文書等記載事項は、医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、記載されていなければならない。

- 製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の添付文書等記載事項の内容について、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

- 添付文書等に承認を受けていない効能又は効果を記載するためには、承認を受けていない旨を注記しなければならない。

▶104回必須(病態)67

要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書への記載項目に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 製品の特徴

- 使用上の注意

- 効能又は効果

- 臨床成績

- 用法及び用量

▶101回必須(病態)66

一般用医薬品の添付文書に記載する必要のない項目はどれか。1つ選べ。

- 改訂年月

- 添付文書の必読及び保管に関する事項

- 製品の特徴

- 薬効薬理

- 消費者相談窓口

医薬品インタビューフォーム

▶103回必須(病態)66

医薬品インタビューフォームに関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 医薬品医療機器等法で定められた公文書である。

- 医療用医薬品添付文書を補完する三次資料である。

- 記載事項は医療用医薬品添付文書と同一である。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が作成し、提供している。

- 厚生労働省が記載要領を策定している。

医薬品安全対策情報(DSU)

▶108回必須(病態)69

医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源はどれか。1つ選べ。

- 医薬品リスク管理計画(RMP)

- 重篤副作用疾患別対応マニュアル

- 緊急安全性情報

- 医薬品安全対策情報(DSU)

- 医療用医薬品製品情報概要

▶106回必須(病態)69

図中の【 ア 】に入る語句はどれか。1つ選べ。

- COCHRANE LIBRARY

- DRUG SAFETY UPDATE

- INTERVIEW FORM

- PHYSICIANSʼ DESK REFERENCE

- RISK MANAGEMENT PLAN

緊急安全性情報(イエローレター)

▶103回必須(実務)82

添付文書の「警告」や「禁忌」に追加する情報を迅速に伝達するために、厚生労働省の指示のもとに製造販売業者が作成する文書はどれか。1つ選べ。

- 医療用医薬品製品情報概要

- イエローレター

- 医薬品安全対策情報

- 医薬品・医療機器等安全性情報

- 医薬品インタビューフォーム

安全性速報(ブルーレター)

▶99回必須(病態)66

医薬品等の安全性に関する重要な情報であり、緊急安全性情報に準じ厚生労働省の指示で製造販売業者が作成し、指示後1ヶ月以内に医療関係者へ伝達するものはどれか。1つ選べ。

- PMDA医療安全情報

- 安全性速報

- 医薬品安全対策情報

- 医薬品・医療機器等安全性情報

- 医療用医薬品製品情報概要

医薬品・医療機器等安全性情報

▶107回必須(病態)69

厚生労働省が発行する資料はどれか。1つ選べ。

- 医療用医薬品添付文書

- 医薬品インタビューフォーム

- 医薬品リスク管理計画

- 医薬品・医療機器等安全性情報

- くすりのしおり

医薬品等に係る被害救済制度

- 医薬品を適正に使用して発生した副作用被害で、賠償責任を有する者が不明である健康被害に対し、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が救済給付を行っている。

- 救済給付の種類として、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料がある。

▶104回一般理論(法規)146

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法において規定されている副作用被害救済給付の対象となるのはどれか。2つ選べ。なお、いずれの場合も入院を要する程度の健康被害とする。

- 副作用の原因となった許可医薬品について、賠償責任者が不明である場合

- 救命のためやむをえず通常の使用量を超えて許可医薬品を使用したことにより生じた副作用で、その発生があらかじめ認識されていた場合

- 任意に予防接種を受けたことにより副作用が生じた場合

- 抗悪性腫瘍剤のアクチノマイシンDを使用したことにより副作用が生じた場合

▶102回必須(法規)76

医薬品副作用被害救済制度における副作用救済給付の対象として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 医療費

- 医療手当

- 障害年金

- 休業保障

- 葬祭料

再評価制度

▶101回必須(法規)78

すでに承認されている医薬品について、その時点での知見に基づいて承認の可否を見直す制度はどれか。1つ選べ。

- 使用成績調査

- 医薬品リスク管理

- 薬価改定

- 再評価

- 製造販売後臨床試験

再審査制度

- 再審査制度は、新医薬品等の承認後に使用成績の調査などの市販後調査を行わせ、一定期間の後にその医薬品の有効性と安全性を確認するものである。

- 対象となる新医薬品等とは、すでに製造販売の承認を与えられている医薬品と、有効成分、分量、用法、用量、効能、効果などが明らかに異なる医薬品である。

▶106回一般理論(法規)144・98回必須(法規)78類問

医薬品の再審査制度に関する記述のうち、適切なのはどれか。1つ選べ。

- 再審査制度は、特許期間の終了前に医薬品の有効性及び安全性を再確認する制度である。

- 再審査のための調査や試験に必要な期間を再審査期間として、製造販売業者が厚生労働大臣に届出を行う。

- 再審査申請書には、医薬品の使用成績調査に関する資料の添付が必要である。

- 再審査期間中の副作用報告は、製造販売業者のみに対し義務づけられている。

- 後発医薬品は、再審査の対象となっている。

医薬品等の広告

▶104回一般理論(法規)142

医薬品等の広告に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 医薬関係者向けの専門誌には、承認される前の医薬品の広告を掲載できる。

- 医薬関係者向けの専門誌には、医薬品医療機器等法に基づいて指定されたがんの治療薬の広告を掲載できる。

- 放送事業者や出版社は、我が国で未承認の医療機器であっても、海外で承認されていれば性能・効果を広告できる。

- 放送事業者や出版社は、医薬品の効能・効果を誇大に広告できる。

- 放送事業者や出版社は、医師が医薬品の効能・効果を保証する記事を広告できる。

覚醒剤取締法

6編3章:特殊な医薬品、毒物・劇物

概要

- 覚醒剤取締法は、覚醒剤およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。

- 覚醒剤として、フェルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類のほか、政令で指定された覚醒作用を有するものが掲げられる。

▶105回必須(法規)77

覚醒剤取締法で規制されるのはどれか。1つ選べ。

- 大麻

- モルヒネ

- 亜硝酸イソブチル

- フェニルアミノプロパン

- ペンタゾシン

医薬品である覚醒剤原料の取扱い

- 医薬品である覚醒剤原料は、鍵をかけた堅固な場所で保管しなければならない。

- 薬局開設者は、処方箋に基づき調剤した医薬品である覚醒剤原料を患者に譲り渡すことができる。

▶107回一般理論(法規)146

医薬品である覚醒剤原料について、薬局における法令に基づく取扱いとして、正しいのはどれか。2つ選べ。

- かぎをかけて薬品庫に保管する。

- 麻薬と一緒に保管できる。

- 薬局で調剤するためには、覚醒剤施用機関としての指定を受ける必要がある。

- 処方箋に基づき調剤し、患者に譲渡することができる。

- 使用期限が切れた調剤前のものを廃棄した場合、30日以内に都道府県知事に届け出る。

大麻取締法

6編3章:特殊な医薬品、毒物・劇物

大麻

- 「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品をいう。

- ただし、大麻草の成熟した茎とその製品(樹脂を除く)、大麻草の種子とその製品を除く。

▶109回必須(法規)77

大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。

- 花穂

- 未熟な茎

- 葉

- 種子

- 根

麻薬及び向精神薬取締法

6編3章:特殊な医薬品、毒物・劇物

麻薬取扱者

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者

●都道府県知事の免許を受ける者

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者

▶104回必須(法規)75

都道府県知事の免許を受けることが必要なのはどれか。1つ選べ。

- 麻薬製剤業者

- 麻薬輸出業者

- 麻薬輸入業者

- 麻薬小売業者

- 麻薬製造業者

麻薬処方箋

- 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付する。そこには、患者の氏名、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号等を記載しなければならない。

- 麻薬小売業者は、都道府県知事の免許を受けて、麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする。

▶109回必須(実務)90・98回必須(実務)86類問

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、入院患者の麻薬処方箋に記載しなければならない必須事項はどれか。1つ選べ。

- 患者の住所

- 処方箋の使用期間

- 麻薬施用者の免許証の番号

- 麻薬業務所の名称

- 麻薬業務所の所在地

▶106回必須(法規)76

麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者はどれか。1つ選べ。

- 麻薬製造業者

- 麻薬卸売業者

- 麻薬小売業者

- 麻薬施用者

- 麻薬管理者

麻薬の輸出

- 麻薬輸出業者でなければ麻薬を輸出してはならない。

- ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合を除く。

- なお、向精神薬も同様に携帯して出国(輸出)できるが、厚生労働大臣の許可は要しない。

▶106回必須(法規)77

患者が自らの治療のために、2週間程度の海外旅行に携帯する場合、地方厚生(支)局長の許可が必要となるのはどれか。1つ選べ。なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。

- 麻薬

- 向精神薬

- あへん

- 覚醒剤

- 大麻

証紙による封かん

- 麻薬輸入業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者は、小分けした麻薬を譲り渡す場合、麻薬を収めた容器または容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

- 麻薬小売業者を除く麻薬営業者は、封が施されているままでなければ麻薬を譲り渡してはならない。

- 麻薬施用者または麻薬小売業者は、封が施されているまま、麻薬を交付、譲り渡してはならない。

▶107回必須(法規)76

次のうち、麻薬及び向精神薬取締法に基づく「証紙による封かん」の封が施されていない麻薬を譲り渡すことができる業者はどれか。1つ選べ。

- 麻薬輸入業者

- 麻薬製造業者

- 麻薬元卸売業者

- 麻薬卸業者

- 麻薬小売業者

向精神薬取扱者

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者

●都道府県知事の免許を受ける者

向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者

薬局開設の許可を受けた者は、向精神薬卸売業者および向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなす。

▶105回必須(法規)71

薬局開設者が、都道府県知事に別段の申出をしない限り、免許を受けたとみなされるのはどれか。1つ選べ。

- 向精神薬輸入業者

- 向精神薬輸出業者

- 向精神薬製造製剤業者

- 向精神薬使用業者

- 向精神薬小売業者

事故の届出

▶102回必須(法規)75

薬局で向精神薬を取扱う場合、法令に基づいて届出が必要とされているのはどれか。1つ選べ。なお、薬局は、向精神薬営業者に関して別段の申し出はしていないものとする。

- 処方箋に基づく譲渡

- 他の薬局への譲渡

- 向精神薬卸売業者からの譲受

- 廃棄

- 一定量以上の滅失、盗取等の事故

向精神薬の分類

- 向精神薬は、その乱用の危険性と治療上の有用性により、第1種向精神薬、第2種向精神薬、第3種向精神薬の3種類に分類されている。

- 向精神薬輸入業者または向精神薬輸出業者が、第1種向精神薬を輸入または輸出しようとする場合、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

- 向精神薬営業者は第1種向精神薬、第2種向精神薬を譲り渡し、譲り受け、または廃棄した場合、その品目、数量、年月日等の事項を記録しなければならない。

▶105回必須(実務)86

薬局間で譲渡を行う際、譲受・譲渡の記録が法律上必要なのはどれか。1つ選べ。

- 化粧品

- 医薬部外品

- 第二類医薬品

- 指定第二類医薬品

- 第二種向精神薬

▶103回一般理論(法規)146

向精神薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 向精神薬は、第一種及び第二種向精神薬の2種類に分類される。

- 向精神薬取扱者が、向精神薬を廃棄する場合には、届出は不要である。

- 向精神薬卸売業者は、免許を受けた業務所が所在する都道府県外の向精神薬小売業者に向精神薬を譲り渡すことができない。

- 向精神薬を調剤する際には、都道府県知事の免許を受けた医師の処方箋であることの確認が必要である。

- 薬局開設者は、辞退を申し出ない限り、向精神薬卸売販売業及び向精神薬小売業の免許を受けた者とみなされる。

▶99回一般(法規)145

麻薬及び向精神薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。

- 向精神薬を用いて動物実験等の研究を行う施設の設置者の登録は、地方厚生(支)局長又は都道府県知事が行う。

- 麻薬研究者が研究用の麻薬を製造する場合は、その都度、都道府県知事の許可が必要である。

- 海外旅行をする際、向精神薬を携帯するには、地方厚生(支)局長の許可が必要である。

- 家庭麻薬製造業者は、特段の許可を受けることなくコデイン、ジヒドロコデイン及びその塩類を麻薬製剤業者に譲り渡すことができる。

- 向精神薬輸出業者が第一種向精神薬を輸出する際には、その都度、地方厚生(支)局長の許可が必要である。

毒物及び劇物取締法

6編3章:特殊な医薬品、毒物・劇物

毒物・劇物の表示

- 「医薬用外」の文字

- 毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字

- 劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字

▶107回必須(法規)75

毒物劇物営業者が行う毒物の容器及び被包への表示方法として、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 「医薬用外」の文字及び白地に黒色をもって「毒物」の文字

- 「医薬用外」の文字及び黒地に白色をもって「毒物」の文字

- 「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字

- 「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「毒」の文字

- 「医薬用外」の文字及び白地に黒色をもって「毒」の文字

営業の登録・毒物劇物取扱責任者

- 毒物または劇物の製造業、輸入業、販売業の登録は、製造所、営業所、店舗ごとに都道府県知事が行う。登録事項として、製造業または輸入業では毒物または劇物の品目を登録しなければならない。

- 製造業または輸入業の登録は5年ごとに、販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

○毒物劇物取扱責任者

- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所等ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。

- 毒物劇物取扱責任者は、①薬剤師、②厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者、③都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者でなければなることができない。

▶106回一般理論(法規)149

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。

- 毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなければならない。

- 毒物又は劇物の製造業の登録及び販売業の登録は、毎年、更新を受けなければその効力を失う。

- 毒物又は劇物の製造業の登録は、製造しようとする品目を登録しなければならない。

- 毒物又は劇物の製造業の登録を行えば、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うこともできる。

特定毒物研究者・特定毒物使用者

特定毒物研究者とは、学術研究のために特定毒物を製造、輸入、使用する者として都道府県知事から許可を受けた者で、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。

●特定毒物使用者

特定毒物使用者とは、特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者で、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。

▶103回一般理論(法規)147

特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 毒物劇物営業者は、特定毒物を所持できない。

- 特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。

- 特定毒物使用者は、特定毒物の用途に制限を受けない。

- 特定毒物研究者は、特定毒物を貯蔵する場所に「特定毒物」の文字を表示しなければならない。

- 毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。

▶109回一般理論(法規)146

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならない。

- 引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められないものとして、トルエンが指定されている。

- 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。

- 毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。

- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。

その他の各種規定

●届出

毒物劇物営業者は、氏名や住所、法人名や事務所の所在地等を変更した場合、30日以内に所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

●事故の際の措置

毒物劇物営業者・特定毒物研究者は、毒物または劇物が盗難にあい、または紛失した場合、直ちに警察署に届け出なければならない。

●譲渡手続

毒物劇物営業者は、毒物または劇物を他の毒物劇物営業者に販売、授与したときは、その都度、必要事項を書面に記載しておかなければならず、販売または授与の日から5年間保存しなければならない。

▶101回一般理論(法規)145

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途で使用することができる。

- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。

- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の譲渡に係る書面を、販売又は授与の日から10年間保管しなければならない。

- 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

- 毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したときは、新たに登録を受けなければならない。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律〈血液法〉

6編3章:特殊な医薬品、毒物・劇物

理念

- 血液製剤の安全性の向上

- 血液製剤の国内自給の確保と安定供給

- 血液製剤の適正使用の推進

- 施策の策定・実施に当たり公正の確保と透明性の向上

▶106回必須(法規)75

国内自給確保の基本理念が法律で規定されているのはどれか。1つ選べ。

- ワクチン製剤

- 血液製剤

- 麻薬製剤

- 漢方製剤

- 抗生物質製剤

▶99回一般(法規)144

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に規定されている基本理念に掲げられていないのはどれか。1つ選べ。

- 血液製剤は、その安全性の向上に常に配慮して、製造、供給又は使用されなければならない。

- 血液製剤は、貴重なものであること等から、適正に使用されなければならない。

- 血液製剤は、できるだけ低廉な価格で供給されるようにしなければならない。

- 血液製剤は、国内自給が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。

- 血液製剤に関する施策の策定及び実施に当たっては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければならない。

採血に係る規定

- 血液製剤の原料とするために、業として人体から採血しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、病院または診療所で診療のために用いられる血液製剤のみの原料とする目的での採血はこの限りでない。

- 何人も有料で人体から採血し、または人の血液の提供のあっせんをしてはならない。

- 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であっても、医師法に規定する医業に該当するものとする。

▶102回一般理論(法規)145

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血液製剤は、医薬品医療機器等法上の医薬品から除外されている。

- 血液製剤を製造販売する場合は、この法律の規定による許可を受けなければならない。

- 病院又は診療所以外の場所において、血液製剤の原料とする目的で、業として人体から採血するには、厚生労働大臣の許可が必要である。

- 業として採血することは、医業にあたる。

- 血液製剤の原料とする目的で採血するときは、その対価を支払うことができる。

「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

薬剤師国家試験では、専門的な薬学総論・各論だけでなく、衛生、保健、福祉、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が問われています。

このページでは、第109回(2024年)から第98回(2013年)までの12年分の薬剤師国家試験の中から、法律ごとに「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、理解と実践を図れるように構成しています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。

※医薬品医療機器等法など薬事に係る法律は「薬事制度問題まとめ」をご確認ください。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

目次

●第3編 保健対策

●第4編 医療提供体制と医療保険

●第5編 保険医療を取り巻く社会保障

●第7編 生活環境

●第8編 労働衛生

●第9編 環境保健

●第10編 学校保健

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

第3編3章 感染症対策 p123~148

感染症の分類

●1類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

●2類感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉、中東呼吸器症候群〈MERS〉、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

●3類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

●4類感染症

E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、鳥インフルエンザ(2類以外)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、そのほか動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

●5類感染症

インフルエンザ(鳥・新型インフルエンザ除く)、ウイルス性肝炎(4類以外)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、そのほか国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

▶99回必須(衛生)19

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において二類感染症に指定されているのはどれか。1つ選べ。

- 結核

- 風しん

- ペスト

- コレラ

- 細菌性赤痢

▶108回必須(衛生)16

感染症法において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはどれか。1つ選べ。

- 性器クラミジア感染症

- デング熱

- マイコプラズマ肺炎

- 麻しん

- 流行性耳下腺炎

感染症類型ごとの対応

- 1~4類感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない(全数把握対象疾患)。

- 1~3類感染症の患者で、飲食物に直接接触する業務に従事している者については、感染のおそれがなくなるまでその業務の就業を制限する。

- 1~4類感染症の患者により、感染症の病原体に汚染された、または疑いのある場所について消毒すべきことを命ずることができる。

▶100回一般(衛生)128

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1類感染症の対象疾患は、すべてウイルスが病因の疾患である。

- 3類感染症の対象疾患は、すべて細菌が病因の疾患である。

- 1~4類感染症は、すべて全数把握対象疾患である。

- 1~4類感染症の患者は、すべて特定業種への就業が制限される。

- 4類及び5類感染症の対象疾患は、いずれも人から人へ直接感染することはない。

▶105回必須(衛生)19

感染症法により、病原体に汚染された場所に消毒等の対物措置が必要とされる感染症はどれか。1つ選べ。

- 麻しん

- ヘルパンギーナ

- 腸管出血性大腸菌感染症

- マイコプラズマ肺炎

- クリプトスポリジウム症

検疫法

第3編3章 2.検疫 p127~128

検疫感染症

検疫は、国内に常在しない新興・再興感染症が船舶や航空機を介して国内に侵入することを防ぐために実施されるもので、その患者には隔離、停留、消毒等の措置がとられる。

【検疫の対象となる検疫感染症】

- 1類感染症

- 2類感染症のうち「鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)」「中東呼吸器症候群〈MERS〉」

- 4類感染症のうち「デング熱」「チタングニア熱」「マラリア」「ジカウイルス感染症」

- 新型インフルエンザ等感染症

▶107回一般理論(衛生)122

検疫に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することの防止を目的としている。

- 検疫感染症の患者は、入国停止、隔離、停留あるいは消毒等の措置がとられる。

- 新興感染症は、すべて検疫感染症に含まれる。

- 検疫感染症には、感染症法に定める一類感染症が含まれる。

- 検疫感染症には、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症が含まれる。

予防接種法

第3編3章 4.予防接種 p142~148

定期予防接種の対象疾病

定期予防接種の対象疾病は、予防接種法の改正に伴い以下のとおり追加された。

●平成25年(2013年)

Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス(HPV)

●平成26年(2014年)

水痘、成人用肺炎球菌

●平成28年(2016年)

B型肝炎

●令和2年(2020年)

ロタウイルス

▶103回必須(衛生)19

母子感染防止事業の徹底により母子感染は激減したが、小児における水平感染が問題となったため、予防接種法における定期接種の対象に新たに加えられたウイルスはどれか。1つ選べ。

- A型肝炎ウイルス

- B型肝炎ウイルス

- C型肝炎ウイルス

- E型肝炎ウイルス

- アデノウイルス

▶99回一般(衛生)129

小児の髄膜炎による死亡や後遺症を予防することを目的として、平成25年から定期接種が行われることになったワクチンはどれか。2つ選べ。

- 不活化ポリオワクチン

- 麻しん・風しん混合ワクチン

- インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン

- ヒトパピローマウイルスワクチン

- 小児用肺炎球菌ワクチン

A類疾病・B類疾病

▶109回一般理論(衛生)125

予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予防接種で得られる免疫は、人工能動免疫に含まれる。

- 予防接種によって免疫能を獲得することは、宿主に対する疾病予防である。

- 予防接種法におけるA類疾病については、接種の努力義務はない。

- 予防接種法におけるB類疾病の予防接種は、個人予防よりも集団予防を主な目的としている。

- 予防接種法に定められた予防接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度により救済される。

定期接種の対象(令和5年5月現在)

【生ワクチン】

- BCG

- 麻疹・風疹混合(MR)

- 麻疹(はしか)

- 風疹

- 水痘

- ロタウイルス(1価、5価)

【不活化ワクチン・トキソイド】

- ポリオ(IPV)

- ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT)

- 百日せき・ジフテリア・破傷風混合(DPT)

- 百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合(DPT-IPV)

- 日本脳炎

- インフルエンザ

- B型肝炎

- 肺炎球菌(13価結合型)

- 肺炎球菌(23価莢膜ポリサッカライド)

- インフルエンザ菌b型(Hib)

- ヒトパピローマウイルス(HPV)(2価、4価、9価)

▶104回一般理論(衛生)124

予防接種法に定める予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- インフルエンザは、個人の発症又はその重症化の防止に比重を置くため、B類疾病に分類されている。

- 日本脳炎の予防接種には、トキソイド由来のワクチンが用いられる。

- ポリオのワクチンは、ジフテリア、百日咳、破傷風のワクチンとともに4種混合ワクチンとして接種される。

- 水痘に対して、ワクチンの任意接種が行われている。

- 原虫感染症に対して、ワクチンの任意接種が行われている。

▶103回一般理論(衛生)128

予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 予防接種法のA類疾病に対する予防接種のみならず、B類疾病に対する予防接種も、国民の努力義務(勧奨接種)とされている。

- 先天性風疹症候群の予防のために、妊娠する前に予防接種により風疹に対する免疫を獲得しておくことが望まれる。

- 小学校における集団感染を防止するために、すべての小学生を対象にインフルエンザワクチンの予防接種が定期接種として行われている。

- 現在、定期接種において、ポリオに対するワクチンは、弱毒生ワクチンではなく不活化ワクチンが用いられている。

- 麻疹及び流行性耳下腺炎の予防接種には、MRワクチンが用いられている。

▶105回一般理論(衛生)131改題

予防接種法に定める定期予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- B型肝炎の予防接種は、生後12ヶ月までの間に1回のみ接種する。

- 4種混合ワクチンであるDPT-IPVは、ジフテリア、百日咳、破傷風及びポリオ(急性灰白髄炎)の予防に用いられる。

- 2019年以降、風しんワクチン接種の公費助成の対象者を拡大したのは、近年の風しんの流行及び先天性風しん症候群の報告数の増加によるものである。

- 水痘の予防接種を受けた場合、日本脳炎の予防接種は27日以上の間隔を置かなければ受けることができない。

- 肺炎球菌感染症は、小児及び高齢者の個人予防を主な目的とするB類疾病に位置付けられている。

▶100回一般(衛生)129

予防接種法に基づく定期予防接種に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 学校内での集団感染を防ぐため、インフルエンザワクチンは6歳で接種する。

- ワクチン接種により起こる痛み、腫れ、発赤等の軽度な副反応は、完全には防ぐことができない。

- 麻しん及び風しんは、中学校就学以降に感染しやすいため、そのワクチンは11~12歳で接種する。

- 乳児や小児の間で流行する感染症の定期予防接種は、母子免疫が消失する前の生後早い時期に設定されている。

- BCGワクチンは、予防効果を高めるため1歳と5歳で接種する。

医療法

第4編1章 1.医療法 p166

総則①

- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項

- 医療の安全を確保するために必要な事項

- 病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項

- 上記施設の整備、医療提供施設相互間の機能の分担、業務の連携を推進するために必要な事項

▶101回必須(法規)74

医療法の目的として、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 保険給付の確保

- 副作用被害の救済

- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保

- 医薬品等の品質の確保

- 薬物乱用の防止

総則②

- 医療は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる。

- その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

▶100回必須(法規)71

薬剤師を「医療の担い手」と明記している法律はどれか。1つ選べ。

- 薬剤師法

- 医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)

- 医療法

- 健康保険法

- 国民健康保険法

総則③

- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、医療提供施設、医療を受ける者の居宅等において、その機能に応じて効率的に提供されなければならない。

- 医療提供施設は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設など医療を提供する施設をいう。

▶109回必須(法規)78

医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。

- 調剤を実施する薬局

- 医薬品店舗販売業の許可を有する店舗

- 医療を受ける者の居宅

- 医療安全支援センター

- 医療事故調査・支援センター

総則④

▶102回必須(法規)74

医療を受ける者に対する医療の担い手の責務として、医療法に規定されているのはどれか。1つ選べ。

- 福祉サービスの提供

- 医療技術の普及

- 医療計画の策定

- 効率的な説明

- 良質かつ適切な医療の提供

▶98回必須(法規)74

医療法で規定する医療提供の理念に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とする。

- 医療を受ける者の意向を十分に尊重する。

- 国民自ら健康の保持増進に努める。

- 医療の担い手の地位向上に努める。

- 医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係を基本とする。

▶108回一般理論(法規)147

医療法に明記されていないのはどれか。1つ選べ。

- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎とする。

- 医療は、個人の利益よりも公共の利益を優先して行われなければならない。

- 医療は、治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む。

- 医療は、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。

- 医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

医療計画

- 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(医療提供体制)の確保を図るための基本方針を作成する。

- 基本方針に基づき、都道府県は地域の実情に応じて医療計画を策定する。

▶105回必須(法規)76・100回必須(法規)73類問

医療法の規定に基づく「医療計画」を定めることが義務づけられているのはどれか。1つ選べ。

- 厚生労働省

- 都道府県

- 地方厚生局

- 保健所

- 市区町村

医療計画の主な記載事項

- 5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)

- 6事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症等の感染拡大時における医療)

- 居宅等における医療(在宅医療)の確保

- 地域医療構想に関する事項

- 医療従事者の確保

- 医療の安全の確保

▶98回一般(法規)145

医療提供体制の確保に関する医療法の規定について、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 基本方針は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するために定める。

- 基本方針は、都道府県知事が定める。

- 医療計画は、市町村(特別区を含む)ごとに作成される。

- 都道府県は、医療従事者の確保のための事項を定める。

▶109回一般理論(法規)147

医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。

- がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項

- 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項

- 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項

- 医療従事者の確保に関する事項

- 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項

医療の安全の確保

- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置

- 指針の整備

- 医療安全委員会の設置

- 職員研修(年2回程度)の実施

▶105回一般理論(法規)148

医療法に基づき、医療機関の管理者に求められる医療安全の確保に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 医療に係る安全管理のための指針を整備しなければならない。

- 医薬品安全管理責任者を配置しなければならない。

- 医療事故が発生した場合、第三者委員会による調査を実施しなければならない。

- 医薬品の安全使用のために、患者を対象とした研修を実施しなければならない。

- 医療事故が発生した場合、当該医療事故の日時、場所、状況等を公表しなければならない。

医療施設

20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

●診療所

患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

●特定機能病院

高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

●地域医療支援病院

地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

●臨床研究中核病院

質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

▶99回必須(法規)73

医療法において、地域医療支援病院の要件に該当しないのはどれか。1つ選べ。

- 救急医療を提供する能力

- 原則として200床以上の病床

- 他の医療機関から紹介された患者に対する医療の提供

- 医薬品情報管理室の設置

- 高度な医療技術の開発を行う能力

▶107回一般理論(法規)148

医療法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 診療所は、専任薬剤師を置かなければならない。

- 病院は、20人以上の患者を入院させるための施設を有する。

- 地域医療支援病院の承認要件には、救急医療を提供する能力が含まれる。

- 特定機能病院の承認要件には、特定臨床研究に関する計画を立案し、実施する能力が含まれる。

- 臨床研究中核病院の承認要件には、高度の医療を提供する能力が含まれる。

病院が有する施設

▶103回必須(法規)72

病院が必ず有しなければならない施設はどれか。1つ選べ。

- 集中治療室

- 病理の検査施設

- 調剤所

- 研究室

- 病理解剖室

薬剤師法

第4編1章 4.3〕薬剤師 p191~193

薬剤師の任務

▶98回必須(実務)81

薬剤師の任務は薬剤師法第1条に規定されている。この条文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他【 】をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

- 医薬品管理

- 地域医療

- 薬事衛生

- 医薬品開発

- 医薬品適正使用

▶108回必須(法規)71

薬剤師の任務は薬剤師法第1条に規定されている。この条文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、【 】の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

- 医療の質

- 地域連携

- 公衆衛生

- 健康サポート

- 薬剤師の経済的利益

▶100回必須(法規)74

医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条によって定められる医師、歯科医師、薬剤師の共通の任務はどれか。1つ選べ。

- 医療を効率的に提供する体制の確保

- 国民の健康な生活の確保

- 医療を受ける者の利益の保護

- 各職種間の業務連携

- 生命の尊重と個人の尊厳の保持

薬剤師名簿

- 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日や処分に関する事項などを登録する(法6条)。

- 免許は、薬剤師国家試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによって行う(法7条1項)。

▶106回必須(法規)72

薬剤師法第6条に定める薬剤師名簿の登録事項はどれか。1つ選べ。

- 現住所

- 卒業大学名

- 勤務先名

- 認定薬剤師の資格

- 登録年月日

相対的欠格事由と免許の取消し等

- 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 薬事に関し犯罪または不正の行為があった者

▶102回必須(法規)73

厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。1つ選べ。

- 医道審議会

- 都道府県知事

- 内閣府

- 薬事・食品衛生審議会

- 裁判所

▶99回一般(法規)143改題

薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

- 戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。

- 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。

- 免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。

絶対的欠格事由

- 未成年者には、薬剤師免許を与えない(法4条)。

- なお、かつては成年被後見人または被保佐人も欠格条項の対象であったが、令和元年(2019年)の法改正により対象から外れている。

▶102回一般理論(法規)144改題

薬剤師免許に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師が被後見人になった場合には、免許が取り消される。

- 薬剤師免許証の交付によって効力が生じる。

- 薬剤師国家試験に合格した者には、申請手続を要せず免許が与えられる。

- 視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、免許を与えられないことがある。

▶100回必須(法規)72改題

薬剤師免許に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 未成年者には、免許は与えられない。

- 免許の申請書は、卒業した大学を経由して厚生労働大臣に提出する。

- 免許の効力は、申請者が免許証を受け取った時から生じる。

- 免許を取り消されても、免許証を厚生労働大臣に返納する必要はない。

- 免許証が破れたという理由では、再交付を申請することはできない。

名称独占

▶105回一般理論(法規)141

薬剤師法に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師の任務は、「医療及び保健指導をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する。」と定められている。

- 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

- 薬剤師免許は、薬剤師国家試験の合格によって発行される。

- 薬剤師は罪を犯しても、免許を取り消されることはない。

- 調剤に従事する薬剤師に限り、資格を確認できるよう氏名が公表される。

処方箋による調剤

▶106回必須(法規)73

以下の【 】に入る語句はどれか。1つ選べ。

薬剤師法第23条

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の【 】によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

- 指示

- カルテ

- 処方せん

- 診断書

- 診療方針

調剤された薬剤の表示

- 患者の氏名、用法、用量

- 調剤年月日

- 調剤した薬剤師の氏名

- 調剤した薬局等の名称及び所在地

▶108回必須(実務)83

薬剤師法に基づき薬袋への記載が必須である事項はどれか。1つ選べ。

- 調剤した薬剤師氏名

- 処方した医師氏名

- 使用上の注意

- 処方箋発行日

- 医薬品名

▶102回必須(実務)83

薬袋に記載する事項として必須なのはどれか。1つ選べ。

- 処方医名

- 処方箋発行日

- 薬品名

- 使用上の注意

- 調剤年月日

情報の提供および指導

▶101回必須(法規)73

薬剤師法において、薬剤師が、販売又は授与の目的で調剤したときに、患者又は現にその看護に当たっている者に対して、情報の提供とともに行わなければならないとされているのはどれか。1つ選べ。

- 療養の方法の指導

- 薬学的知見に基づく指導

- 療養上の世話

- 処方箋の写しの交付

- 疑義照会の有無の告知

処方箋への記入・保存

- 薬剤師は、調剤済みとなった処方箋に、調剤済みの旨や調剤年月日などの事項を記入し、記名押印または署名しなければならない(法26条)。

- 薬局開設者は、調剤済みとなった処方箋を、その日から3年間保存しなければならない(法27条)。

▶107回必須(法規)71・99回必須(実務)81類問

調剤済みとなった処方箋に薬剤師が記載しなければならないのはどれか。1つ選べ。

- 患者の病名

- 患者の住所

- 調剤年月日

- 調剤した薬剤師の薬剤師名簿登録番号

- 服薬指導の内容

調剤録

- 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない(法28条1項)。

- 薬局開設者は、調剤録を最終記入の日から3年間、保存しなければならない(3項)。

▶102回必須(実務)87

薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤情報提供書

- お薬手帳

- 領収書

- 明細書

- 調剤録

調剤録記入事項

- 患者の氏名・年令

- 薬名・分量

- 調剤、情報の提供、指導を行った年月日

- 調剤量

- 調剤、情報の提供、指導を行った薬剤師の氏名

- 情報の提供、指導の内容の要点

- 処方箋の発行年月日

- 処方箋を交付した医師等の氏名、住所・勤務先等

- 医師等の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合の内容

- 医師等に疑義照会した場合の回答

▶100回必須(実務)82

薬剤師が保険調剤の調剤録を作成するタイミングとして最も適切なのはどれか。1つ選べ。ただし、分割調剤の場合を除く。

- 処方せんを受け付けた時

- 処方監査を終了した時

- 計数・計量調剤を終了した時

- 調剤薬鑑査を終了した時

- 処方せんが調剤済となった時

▶101回必須(実務)89

調剤録を作成するにあたり、該当する事項があった場合、記載が必要なのはどれか。1つ選べ。

- 後発医薬品の使用に関する患者の意向

- 患者の身長及び体重

- 患者の副作用歴

- 疑義照会の結果

- 残薬の状況

調剤・応需義務

- 薬剤師でない者は、原則として販売又は授与の目的で調剤してはならない(法19条)。

- 薬剤師は調剤の求めがあった場合、正当な理由なく拒んではならない。なお、処方箋を拒否できる正当な理由として、処方箋の内容に疑義があるが処方医師に連絡が付かず、疑義照会ができない場合などが挙げられる(法21条)。

▶108回一般理論(法規)142

薬剤師法が定める薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師は、調剤の求めがあった場合、薬局開設者の許可があれば調剤を断ることができる。

- 薬剤師でない者は、原則、販売又は授与の目的で調剤できない。

- 薬剤師は、正当な理由があると認める場合には、薬剤師の判断で、処方箋に記載された医薬品の用法・用量を変更して調剤することができる。

- 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握し、必要な指導等を行わなければならない。

- 薬剤師は、処方箋が調剤済みになった場合には、速やかに処方箋を破棄しなければならない。

▶107回一般理論(法規)142

薬剤師法に規定されている薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、調剤を断ってはならない。

- 処方箋中の疑わしい点について、処方医と連絡がとれない場合には、照会せずに調剤することができる。

- 薬局以外の場所では、いかなる場合も、販売又は授与の目的で調剤することはできない。

- 医師などの処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤することはできない。

- 調剤に従事する薬剤師は、薬剤師免許を携帯しなければ調剤できない。

▶104回必須(法規)71

薬剤師に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 薬剤師の免許の効力は、薬剤師国家試験に合格した時から生じる。

- 薬剤師以外の者が調剤を行うことは、例外なく禁止されている。

- 薬剤師名簿への登録を行えば、自動的に保険薬剤師として登録される。

- 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

- 薬剤師の品位を損するような行為を行っても、免許を取り消されることはない。

▶98回一般(法規)144

調剤に関わる薬剤師法の規定のうち、条文に例外規定があるのはどれか。2つ選べ。

- 処方せんによらなければ調剤してはならないこと

- 薬剤師でない者は調剤してはならないこと

- 調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載すること

- 調剤した薬剤について適正な使用のための情報を提供すること

- 薬局以外の場所で調剤してはならないこと

▶103回一般理論(法規)144

薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 処方された医薬品を備蓄していなかったので、調剤を拒否した。

- 患者から薬袋不要の申出があったので、調剤した薬剤だけを交付した。

- 処方箋を交付した医師の同意を得て薬剤を変更して調剤した。

- 処方箋に発行の年月日の記載がなかったが調剤した。

- 薬剤師免許証を紛失し、再交付申請中であるが、調剤した。

▶99回必須(法規)72

薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務でないのはどれか。1つ選べ。

- 調剤

- 医薬品の供給

- 処方せん中の疑わしい点の医師、歯科医師又は獣医師への照会

- 調剤した薬剤についての患者等への情報提供

- 検査のための採血

刑法

秘密漏示罪

- 刑法134条に基づき、医師や薬剤師、医薬品販売業者、助産師等(これらの職にあった者含む)が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が規定されている。

- 告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(刑法135条)。

▶105回必須(法規)79

薬剤師が業務上知り得た人の秘密を漏らすと、秘密漏示罪に問われる場合があるが、その根拠となる法律はどれか。1つ選べ。

- 民法

- 薬剤師法

- 刑法

- 医薬品医療機器等法

- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

▶101回一般理論(法規)141

薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 親告罪である。

- 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。

- 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。

- 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。

- 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。

▶109回必須(法規)73

薬剤師法において規定されている事項はどれか。1つ選べ。

- 薬局の開設の許可

- 管理薬剤師の責務

- 一般用医薬品の取扱い

- 処方箋中の疑義の照会

- 守秘義務

保健師助産師看護師法

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

総則

厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

●助産師

厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

●看護師

厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

▶108回必須(法規)73

以下のように法律で規定されているのはどれか。1つ選べ。

「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」

- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 介護福祉士

- 介護支援専門員

▶101回一般理論(法規)144

医療従事者に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 看護師は、原則として、医師の指示がなくても、医薬品を授与し、医薬品についての指示をすることができる。

- 薬剤師は、病棟業務においては、診療の補助を業として行える。

- 医師は、治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、原則として、処方箋を交付しなければならない。

- 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒むことはできない。

- 保健師とは、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

医療保険制度

第4編2章 医療保険制度 p208~219

療養の給付

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

食事療養や生活療養などに係る給付は含まない。

▶100回必須(法規)77

医療保険制度において、「療養の給付」に含まれないのはどれか。1つ選べ。

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 食事療養

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理

国民皆保険

○被用者保険

- 会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の加入者とその扶養家族が被保険者である。

- 被用者保険として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、各共済組合などがある。

○後期高齢者医療制度

- 75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で寝たきり状態など一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者が被保険者である。

○国民健康保険

- 被用者保険の加入者でも後期高齢者医療の被保険者でもない自営業者や農業従事者などが被保険者である。

- 保険者は、都道府県、市町村、国民健康保険組合である。

▶102回必須(法規)78

自営業などの人を対象とする医療保険はどれか。1つ選べ。

- 船員保険

- 国民健康保険

- 共済組合

- 組合管掌健康保険

- 全国健康保険協会管掌健康保険

▶105回一般理論(法規)149

我が国の医療保険制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国民はいずれかの公的医療保険に加入する。

- 自らが将来使用する医療費を予め積み立てておく自助の原則による。

- 被用者保険と国民健康保険とでは、現物給付される医療の内容は異なる。

- 医療保険制度による医療の財源に、公費は含まれていない。

- 後期高齢者医療制度の被保険者には、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の寝たきり状態にある者が含まれる。

▶101回一般理論(法規)147

公的医療保険制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国民皆保険制度が成立したのは、昭和30年代である。

- 国民健康保険の保険者は、国である。

- 最も加入者が多いのは、後期高齢者医療制度である。

- 全国健康保険協会管掌健康保険は、被用者保険である。

- 生活保護受給者は、国民健康保険に加入する。

▶99回一般(法規)148

わが国の医療保険制度の説明として、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 基本的にすべての国民が何らかの医療保険制度に加入する国民皆保険である。

- 加入者は、全国のすべての医療機関で療養の給付を受けることができる。

- 加入者が納めた保険料に応じて、給付される療養の種類に違いがある。

- 保険で給付される療養と保険外で給付される療養を併用できる場合がある。

- 75歳以上の者は、保険料を負担しない制度に加入する。

介護保険法

第5編1章 介護保険 p220~233

保険者

▶109回必須(法規)79

介護保険の保険者に該当するのはどれか。1つ選べ。

- 国民健康保険組合

- 健康保険組合

- 地方厚生局

- 都道府県

- 市町村及び特別区

被保険者・要介護認定

- 介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の医療保険加入者である第2号被保険者である。

- 要介護認定の申請を受けた市町村は主治医意見書等により一次判定を行い、その結果に基づき市町村に設置された介護認定審査会が、要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5の7区分)の審査・判定等を行う。

▶108回一般理論(法規)148

介護保険に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 保険者は、市町村(特別区含む)である。

- 保険給付を受けていない第2号被保険者は、保険料を支払う必要はない。

- 第2号被保険者は、特定疾病によって生じた障害による要支援・介護状態でなければ、保険給付を受けることはできない。

- 要介護認定(要支援認定を含む)は、主治医が行う。

- 要支援状態と認定された者はサービスの利用に際し費用の自己負担があるが、要介護状態と認定された者は自己負担がない。

▶102回一般理論(法規)146

介護保険に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 介護保険の被保険者が、自己の居宅で受けた介護サービスは、保険給付の対象とならない。

- 介護給付を受けようとする被保険者は、保険者である都道府県に対し医師の診断書を添えて申請する必要がある。

- 介護保険の第2号被保険者の保険料は、被保険者が加入する医療保険者が徴収する。

- 要介護状態とは、1年以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

- 要介護状態は5段階に、要支援状態は2段階に区分されている。

地域包括ケアシステム

▶107回必須(実務)82

以下の説明文に該当するのはどれか。1つ選べ。

厚生労働省において、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるような仕組みを構築することを推進している。

- 地域包括ケアシステム

- 地域医療情報システム

- 地域連携クリニカルパス

- 健康サポート薬局

- かかりつけ薬局

▶103回必須(実務)87

地域包括ケアシステムに関する以下の文の【 】に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・【 】・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

- 教育

- 出産

- 生業

- 予防

- 葬祭

食品各法

第7編2章 食品安全行政の動向 p278~292

食品安全基本法

▶105回必須(衛生)17

食品の安全性に係るリスク分析の3要素(リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション)のうち、リスク評価を担う行政機関はどれか。1つ選べ。

- 厚生労働省

- 農林水産省

- 環境省

- 消費者庁

- 内閣府食品安全委員会

食品衛生法

- 食品衛生法は、「飲食に起因する」(食品、添加物、器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤)衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生に関する規格・基準や監視指導を規定している。

- 平成15年(2003年)の改正では、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売などを原則禁止するポジティブリスト制度が導入された。これにより、残留基準が設定されていない無登録農薬が一律基準を超えて食品に残留している場合でも、規制ができるようになった。

- 平成30年(2018年)の改正では、HACCPに沿った衛生管理の制度化が行われた。HACCPとは、原材料入荷から製品出荷までの全工程で、危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理手法である。

▶106回一般理論(衛生)130

「食の安全性」を確保するための法制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 食品安全基本法において、消費者は食の安全性に積極的役割を果たすことが求められている。

- 食品衛生法において、食品に触れる器具、容器包装、洗浄剤、及び乳幼児が口にするおもちゃは規制・措置の対象とはならない。

- HACCPとは、食品製造における最終製品の抜き取り検査による衛生管理の方法である。

- 食品表示法において、厚生労働大臣により食品に関する表示の基準が定められている。

- 食品表示法において、食物アレルギーの発症数が多い、あるいは症状が重篤となる7品目を特定原材料と定め、表示を義務付けている。

▶101回一般理論(衛生)124

食品の安全に関わる法制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- ポジティブリスト制度により、国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている。

- HACCPとは、食品製造における最終製品の抜き取り検査による衛生管理の方法である。

- 特定保健用食品の関与成分の健康影響は、食品安全委員会が評価を行う。

- 食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、包括的かつ一元的にしたものである。

- 食品添加物の規格や使用基準は、食品安全基本法で定められている。

化審法・化管法

第7編3章 化学物質の安全対策の動向 p293~295

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律〈化審法〉

●第一種特定化学物質

難分解性、高蓄積性、人または高次捕食動物への長期毒性

●監視化学物質

難分解性、高蓄積性、毒性不明

●第二種特定化学物質

難分解性、低蓄積性、人健康影響・生態影響のおそれがあるもの

▶100回必須(衛生)21

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)において、難分解性、高蓄積性及びヒト又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質の分類はどれか。1つ選べ。

- 監視化学物質

- 優先評価化学物質

- 特定毒物

- 第一種特定化学物質

- 第二種特定化学物質

化審法の制定契機

▶99回必須(衛生)21

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」によって規制されている第一種特定化学物質はどれか。1つ選べ。

- 塩化トリフェニルスズ

- トリクロロエチレン

- ポリ塩化ビフェニル

- ポリ塩化ジベンゾフラン

- ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律〈化管法〉

PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有する化学物質について、その取扱事業者に環境への排出量などを国に届け出る制度である。

●安全データシート(SDS)制度

SDS制度とは、化学物質等を他の事業者に譲渡または提供する際に、その物質の特性と取り扱いに関する情報をSDSにより事前に提供することを義務づける制度である。

▶108回一般理論(衛生)135

化審法及び化管法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 化審法の対象となる物質は、新規化学物質のみであり、化審法の公布前に製造・輸入されていた既存化学物質は、対象とはならない。

- 化審法における監視化学物質は、難分解性、低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性を有する物質である。

- 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる。

- 化管法において、安全データシート(SDS)制度は、対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である。

- 化管法において、PRTR制度の対象物質は、SDS制度の対象物質に指定されている。

▶105回一般理論(衛生)140

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 化審法は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染及び人での健康被害の発生を契機として制定された。

- 化審法では、新規化学物質を製造又は輸入するにあたって、事前に安全性の審査を受けることが義務付けられている。

- 化審法で定められている第二種特定化学物質は、難分解性で高蓄積性であり、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する。

- 化管法では、指定された化学物質について、安全データシート(SDS)による事業者への情報提供が義務付けられている。

- 化管法において、PRTR制度の対象事業者は、指定された化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物としての事業所外への移動量を国に届け出なければならない。

労働安全衛生法

第8編 労働衛生 p299~310

労働衛生の3管理

●作業環境管理

作業環境を的確に把握し、様々な有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保する。

●作業管理

作業の内容や方法によって有害な物質やエネルギーが人に及ぼす影響が異なるため、これらの要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくする。

●健康管理

健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導であり、労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防ぐ。

▶108回一般理論(衛生)126

労働衛生管理に関する記述のうち、作業管理に該当するのはどれか。2つ選べ。

- 特殊健康診断を実施する。

- 作業環境測定を実施する。

- 局所排気を行う。

- 健康障害リスクを評価し、作業の手順や方法を最適化する。

- 作業者が呼吸用保護具を着用する。

環境基本法

第9編2章 人の健康保護と生活環境の保全 p320~329

環境基準

▶102回必須(衛生)25

環境基本法で規定された以下の公害のうち、環境基準が設定されていないのはどれか。1つ選べ。

- 大気汚染

- 悪臭

- 騒音

- 土壌汚染

- 水質汚濁

大気汚染に係る環境基準

- 二酸化硫黄

- 一酸化炭素

- 浮遊粒子状物質

- 微小粒子状物質(PM2.5)

- 二酸化窒素

- 光化学オキシダント

- ベンゼン

- トリクロロエチレン

- テトラクロロエチレン

- ジクロロメタン

このほかダイオキシン類対策特別措置法により、ダイオキシン類に対して大気中の環境基準が設定されている。

▶98回一般(衛生)140

大気中の濃度について環境基準が定められている物質はどれか。2つ選べ。

- トルエン

- ダイオキシン類

- ホルムアルデヒド

- 光化学オキシダント

- ジクロロプロパン

▶103回必須(衛生)25

大気中に含まれる物質のうち、環境基本法により環境基準が設定されていないのはどれか。1つ選べ。

- 一酸化炭素

- 二酸化炭素

- 二酸化窒素

- テトラクロロエチレン

- ベンゼン

水質汚濁に係る環境基準

環境基本法に基づき、水質汚濁に係る環境基準が定められており、以下の2基準に大別される。

○人の健康の保護に関する環境基準

- 全国の公共用水域(河川・湖沼・海域)と地下水に一律に適用される。

- 基準値が「検出されないこと」とされている物質として、全シアン、アルキル水銀、PCBが掲げられている。

○生活環境の保全に関する環境基準

- 公共用水域について、利水の態様に応じ、水域ごとに類型が指定されている。

- 河川では生物化学的酸素要求量(BOD)、湖沼と海域では化学的酸素要求量(COD)が基準として用いられている。

▶107回必須(衛生)24

公共用水域の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」において、基準値が「検出されないこと」と定められているのはどれか。1つ選べ。

- カドミウム

- ヒ素

- アルキル水銀

- トリクロロエチレン

- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

▶109回一般理論(衛生)138

水質汚濁に係る環境基準に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 水質汚濁防止法に基づいて、定められている。

- 水中の有機物量の指標として、河川では化学的酸素要求量(COD)、湖沼及び海域では生物化学的酸素要求量(BOD)が採用されている。

- 底層を利用する水生生物の個体群を維持できる場を保全・再生する目的で、湖沼及び海域において底層溶存酸素量の基準値が定められている。

- 地下水には、「生活環境の保全に関する環境基準」が定められている。

- 公共用水域には、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の「生活環境の保全に関する環境基準」が定められている。

大気汚染防止法

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324

固定発生源対策

▶100回必須(衛生)25

大気汚染防止法で「特定粉じん」に指定されている物質はどれか。1つ選べ。

- ディーゼル排気粒子

- ばいじん

- スギ花粉

- 鉛ヒューム

- 石綿

廃棄物の処理及び清掃に関する法律〈廃棄物処理法〉

第9編4章 廃棄物対策の動向 p335~340

特別管理廃棄物

- 廃棄物処理法に基づき、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物)として規定している。

- そのうち、医療機関等から排出される感染性の病原体が含有・付着した(またはそのおそれのある)廃棄物を感染性廃棄物といい、感染性一般廃棄物(紙くず、包帯、脱脂綿等)と感染性産業廃棄物(血液、注射針、メス、レントゲン定着液等)に分類される。なお、注射器については使用・未使用に関わらず感染性産業廃棄物として扱う。

▶107回必須(衛生)25

医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- 事業系一般廃棄物

- 家庭系一般廃棄物

- 特別管理一般廃棄物

- 特別管理産業廃棄物

- 非感染性廃棄物

▶106回必須(衛生)25

指定感染症の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類として、適切なのはどれか。1つ選べ。

- 産業廃棄物

- 事業系一般廃棄物

- 感染性一般廃棄物

- 特別管理産業廃棄物

- 感染性産業廃棄物

学校保健安全法

第10編 学校保健 p341~351

学校薬剤師

- 学校薬剤師は、大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)に設置が義務付けられている。

- 職務として、学校保健計画・学校安全計画の立案への参与、環境衛生検査、健康相談、保健指導、必要な指導及び助言等が定められている。

▶107回必須(法規)80・98回必須(実務)90類問

学校薬剤師の設置が法律で義務付けられていないのはどれか。1つ選べ。

- 幼稚園

- 小・中学校

- 高等学校

- 大学

- 特別支援学校