第102回看護師国家試験 午前一般問題

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

中耳にあるのはどれか。

- 前庭

- 蝸牛

- 半規管

- 耳小骨

④ 耳小骨

中耳は鼓膜の奥にある空間で、中耳内の耳小骨は外部からの音を増幅させて内耳に伝える働きをもつ。その他は内耳にある。

▶午前27

脂肪を乳化するのはどれか。

- 胆汁酸塩

- トリプシン

- ビリルビン

- リパーゼ

① 胆汁酸塩

肝臓で作られる胆汁は、胆嚢で濃縮・貯留され、十二指腸に分泌されて脂肪を乳化することで、膵臓内のリパーゼ(脂肪分解酵素)の働きを助ける。

▶午前28

高血圧性脳出血で最も頻度の高い出血部位はどれか。

- 被殻

- 視床

- 小脳

- 橋

① 被殻

被殻出血は脳出血の部位として最も多く、主に被殻を通る血管が持続的な高血圧により動脈硬化を起こすことにより生じる。

▶午前29

酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 代謝性アルカローシス――下痢

- 代謝性アシドーシス――嘔吐

- 代謝性アシドーシス――慢性腎不全

- 呼吸性アシドーシス――過換気症候群

③ 代謝性アシドーシス――慢性腎不全

腎臓は重炭酸(HCO3-)を調節して血液を弱アルカリ性に保っており、慢性腎不全によりpH調整機能が低下することで、血液の酸性度が上昇する(代謝性アシドーシス)。

×① 代謝性アルカローシス――下痢

胆汁や膵液、腸液などには重炭酸(HCO3-)が含まれるが、頻回の下痢によりそれが失われることで、血液の酸性度が上昇する(代謝性アシドーシス)。

×② 代謝性アシドーシス――嘔吐

頻回の嘔吐により大量の胃液(pH1~2の強酸性の胃酸)が失われることで、血液のアルカリ性度が上昇する(代謝性アルカローシス)。

×④ 呼吸性アシドーシス――過換気症候群

頻呼吸などの過換気症候群では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により体内のpHが上昇し、血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。

▶午前30

母乳が主な感染経路となるのはどれか。

- 成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス

- 単純ヘルペスウイルス〈HSV〉

- サイトメガロウイルス

- 風疹ウイルス

① 成人T細胞白血病〈ATL〉ウイルス

成人T細胞白血病〈ATL〉は、ヒトT細胞白血病ウイルス1型〈HTLV-1〉の感染により発症する可能性があり、発症には主に母乳を介した母子感染が関与している。

*第3編3章 3.11〕HTLV-1対策 p141

▶午前31改題

日本の令和5年(2023年)における人口の動向について正しいのはどれか。

- 年少人口の構成割合は20%台である。

- 老年人口の構成割合は20%台である。

- 従属人口指数は90台である。

- 老年化指数は300台である。

② 老年人口の構成割合は20%台である。

×① 年少人口の構成割合は20%台である。

○② 老年人口の構成割合は20%台である。

年齢3区分別の構成割合は、年少人口(0~14歳)が11.4%、生産年齢人口(15~64歳)が59.5%、老年人口(65歳以上)が29.1%となっている。

×③ 従属人口指数は90台である。

従属人口(年少人口+老年人口)の生産年齢人口に対する比率(従属人口指数)は68.2となっている。

×④ 老年化指数は300台である。

老年人口の年少人口に対する比率(老年化指数)は255.6となっている。

*第2編1章 1.2〕年齢別人口 p41~42

▶午前32

同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動はどれか。

- ケースワーク

- ピアサポート

- コミュニティワーク

- コンサルテーション

② ピアサポート

ピアサポートは当事者同士の支え合いをいい、同様の精神障害や疾病を抱えている者同士が自らの体験に基づいて支援し合い、問題解決や地域における交流・社会参加につなげていく。

▶午前33

社会保険と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 年金保険――老人福祉法

- 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

- 労働者災害補償保険――労働基準法

① 医療保険――健康保険法

医療保険に関わる法律として、主に被用者保険は健康保険法、国民健康保険は国民健康保険法、高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律が対応している。

×② 年金保険――老人福祉法

国民年金法や厚生年金保険法が根拠となる。

×③ 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

雇用保険法が根拠となる。

×④ 労働者災害補償保険――労働基準法

労働者災害補償保険法が根拠となる。

*第4編2章 2.医療保険制度のあゆみ p209

▶午前36

看護計画における看護上の問題について適切なのはどれか。

- 医師と共有しない。

- 原因は1つに絞る。

- 退院するまで変更しない。

- 原因が不明な事象も問題とする。

④ 原因が不明な事象も問題とする。

看護過程では原因が1つに絞れない情報、原因が不明な情報を含めて幅広く収集し、それに基づいて看護計画を立案する。立案後も継続的に情報収集を行うことで計画を適宜修正するとともに、多職種で共有し、必要があれば問題解決に向けて連携を図る。

▶午前37

看護記録の内容で適切でないのはどれか。

- 患者の訴えたこと

- 実施したケアの内容

- ケア後の患者の変化

- ケア後の看護師の感想

④ ケア後の看護師の感想

診療記録のうち看護記録は、患者の話や訴えから得られる主観的情報、観察や測定から得られる客観的情報、実施したケアの内容やその経過などを記録する。看護師の主観的感想は適さない。

▶午前38

医療法施行規則で規定されているのはどれか。

- 病室の室温

- 病室の照度

- ベッドの高さ

- 1床あたりの床面積

④ 1床あたりの床面積

医療法により病床種別ごとに人員配置基準(人員1人当たりの入院患者数)や構造設備基準(必置施設、患者1人につき病床面積、廊下幅)等が定められている。

*第4編1章 5.医療施設 p199~204

▶午前39

Aさん(50歳、男性)は、心筋梗塞で病院に緊急搬送されたが、2時間後に死亡した。Aさんの家族は突然の出来事で混乱している。

Aさんの家族への対応で最も適切なのはどれか。

- 死後の処置への家族の同席を断る。

- Aさんと家族だけの時間をつくる。

- Aさんの死についての話題は避ける。

- 心筋梗塞による死亡は多いと慰める。

② Aさんと家族だけの時間をつくる。

死別直後は死の衝撃から否認を経て死を受け入れる段階であり、遺族に対するグリーフケアとして、Aさんと家族の時間を作り、徐々に死を受容することが適切である。

▶午前40

入院中の患者における中心静脈栄養法〈IVH〉の管理で適切なのはどれか。

- 刺入部は毎日消毒する。

- 定期的に血糖値を確認する。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- 輸液セットはカテーテルを抜去するまで交換しない。

② 定期的に血糖値を確認する。

中心静脈栄養法による高カロリー輸液では、末梢静脈栄養法よりも糖濃度の高い輸液を投与することができるが高血糖が起こりやすく、投与中は定期的な血糖値の確認が必要である。

▶午前41

水封式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。

- ドレーンの回路は開放式である。

- 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。

- 吸引圧は-50〜-100cmH2Oに調整する。

- ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。

② 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。

胸腔ドレナージは胸腔内の空気や液体を体外に排出するため、胸腔ドレーン(チューブ)を胸腔に挿入する処置である。機器内の水封は空気が体内に流入することを防ぐもので、呼吸に伴って上下する(呼吸性移動)。

×① ドレーンの回路は開放式である。

胸腔内の陰圧を保つため、ドレーンの回路は閉鎖式である。

×③ 吸引圧は-50〜-100cmH2Oに調整する。

胸腔ドレーンを-10cmH2O程度の陰圧にする。

×④ ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。

排液の逆流を防ぐために、ドレーンバッグは挿入部よりも低く設置する。

▶午前42

7時から翌朝7時までの24時間尿を採取する方法として正しいのはどれか。

- 7時に排尿した尿から蓄尿を始める。

- 排便時に出た尿は蓄尿しない。

- 翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。

- 24時間の全尿の一部を採取する。

④ 24時間の全尿の一部を採取する。

24時間尿の採取に当たっては、開始時間に排尿を済ませて膀胱を空にし、それ以後の尿を蓄尿する。各蓄尿時には、排尿時刻と尿量を記録した後、その一部を採取して保存していく。

▶午前43

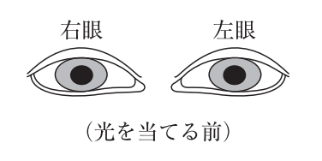

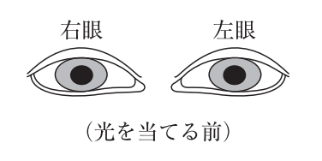

健常な人の瞳孔を図に示す。

右眼に光を当てたときの正常な対光反射はどれか。

③

瞳孔(黒目)は網膜に対する光刺激を受けると収縮する(対光反射)。正常な対光反射では、片方の眼に光を当てた場合、もう片方の眼の瞳孔も同様に収縮する。なお、瞳孔散大・対光反射の消失は死の三徴候の一つである。

▶午前44

成人の学習の特徴として正しいのはどれか。

- 学習者のこれまでの経験が資源となる。

- 外的動機づけによって学習が促進される。

- 自己評価よりも他者による評価が重要である。

- 課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。

① 学習者のこれまでの経験が資源となる。

学習とは個人の経験の積み重ねを基礎とした、永続性を持つ行動の変容をいう。外部からの影響や評価、教育よりも、自主的・主体的経験が重視される。

▶午前45

術前の検査値で創傷治癒の遅延因子となるのはどれか。

- 血清アルブミン低値

- 血清総ビリルビン低値

- 糸球体濾過値〈GFR〉高値

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉高値

① 血清アルブミン低値

アルブミンは肝臓で作られる蛋白質で、肝機能の低下により血清アルブミンが低下(3.5g/dL未満)した場合、低栄養と判断される(低アルブミン血症)。創傷治癒には多くの栄養が必要であり、低栄養状態では遅延因子となる。

▶午前46

乳癌に対する乳房温存手術後の放射線治療を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

- 放射線肺炎のリスクがある。

- 対側の乳癌の予防が目的である。

- 治療期間中はブラジャーの使用を避ける。

- 治療期間中はマーキングした部位を洗わない。

① 放射線肺炎のリスクがある。

乳癌や肺癌、食道癌など胸部の癌に対する放射線治療では、副作用〈有害事象〉として放射線肺炎のリスクがあり、治療後半年以内起こりやすい。

▶午前47

緩和ケアについて正しいのはどれか。

- 患者の家族は対象に含まない。

- ケア計画は多職種が話し合って立案する。

- 疼痛コントロールの第一選択はモルヒネである。

- 根治的な治療法がないと医師が説明したときから始める。

② ケア計画は多職種が話し合って立案する。

緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和や精神心理的な問題を含めた総合的なケアを行う。

*第3編4章 1.がん対策 p149~152

▶午前48

気管支喘息に対する副腎皮質ステロイドの吸入療法について正しいのはどれか。

- 副作用は内服より少ない。

- 吸入後に含嗽はしない。

- 食後の吸入が食前より効果的である。

- 吸い込むタイミングで効果に差はない。

① 副作用は内服より少ない。

抗炎症作用をもつ副腎皮質ステロイドの吸入薬は喘息発作の予防に用いられ、内服薬よりは副作用〈有害事象〉は少ないものの、口腔内のカンジダ症や嗄声などのおそれがあるため、吸入後は必ず含嗽(うがい)をする必要がある。

▶午前49

甲状腺癌のために甲状腺全摘術と頸部リンパ節郭清術とを受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。

- 甲状腺クリーゼの観察をする。

- 嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

- ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

- テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

③ ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。

頸部リンパ節郭清術によってリンパ管が損傷すると、術後に留置されたドレーン(チューブ)から白く濁ったリンパ液が漏れることがあり(乳び漏)、再手術や保存治療が必要になる場合もあるため、その観察を行う。

×① 甲状腺クリーゼの観察をする。

甲状腺クリーゼは甲状腺ホルモンの過剰により引き起こされる危機的な状態であるが、甲状腺全摘術を行っているため発症リスクは低い。

×② 嗄声のある間は経口摂取を禁止する。

術後に反回神経麻痺による嗄声(かすれ声)が生じることがあるが、多くは一過性のものであり、経口摂取を禁止しなければならないものではない。

×④ テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

甲状腺全摘出術により、血中カルシウム濃度を上昇させるはたらきをもつ副甲状腺ホルモンの分泌が低下するため低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することもある。その治療としては飲み薬や点滴によるカルシウムの補充がとられる。

▶午前50

肝硬変で皮下出血、腹水貯留および手指の振戦がある患者に対する食事で適切なのはどれか。

- 高蛋白食

- 高脂肪食

- 低残渣食

- 塩分制限食

④ 塩分制限食

肝硬変は肝機能の悪化に伴い、代償期から非代償期へと進行する。腹水貯留がみられるのは非代償期肝硬変であり、体液が過剰に貯留しないように塩分の制限が必要となる。

×① 高蛋白食

代償期肝硬変では十分な栄養摂取のために蛋白質の多い食事が望まれるが、非代償期肝硬変ではアンモニアを産出して肝臓の負担を増やす蛋白質の制限を行う必要がある。

×② 高脂肪食

脂肪分の多い食事は脂肪肝を進行させるため、食事療法として低脂肪食がとられる。

×③ 低残渣食

便秘によりアンモニアの排泄が妨げられ、肝性脳症などを引き起こすリスクが高まるため、便通をよくする食物繊維の多い食事を行う必要がある。

▶午前51

右乳癌のために胸筋温存乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術とを受けた患者。呼吸循環機能は安定しており、右腋窩部と乳房皮下とにドレーンが挿入されている。

術後1日の看護で適切なのはどれか。

- 右側臥位を勧める。

- 右肘関節の回内・回外運動を勧める。

- 右上肢の中枢から末梢に向かってマッサージをする。

- 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

② 右肘関節の回内・回外運動を勧める。

腋窩リンパ節郭清(リンパ節切除)によりリンパ浮腫のおそれがあり、その予防としてリンパ液の流れをよくするため、肩や腕の筋肉を動かすリハビリを行う。

×① 右側臥位を勧める。

リンパ液の流れをよくするため、患側(右側)が心臓よりも高くなる体位(左側臥位等)をとる。

×③ 右上肢の中枢から末梢に向かってマッサージをする。

リンパは末梢から中枢へ流れており、その流れを促進する方向にマッサージを行う。

×④ 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

関節拘縮を予防するために、術後早期から徐々にリハビリを行うことが望ましい。

▶午前52

Aさんは、特定の相手に対して「とても尊敬しています」と過度に好意を示すこともあれば「あなたは最低だ。嫌い」と嫌悪感を同時に訴えることもある。

Aさんに現れている現象はどれか。

- 否認

- 逆転移

- アンビバレンス〈両価性〉

- エディプスコンプレックス

③ アンビバレンス〈両価性〉

アンビバレンス〈両価性〉とは、ある対象に対して相反する感情を同時に、あるいは交互に持つことをいう。たとえば、思春期の特徴として、親に対する依存と独立のアンビバレントな感情が挙げられる。

×① 否認

否認とは、受け入れがたい現実・体験に対して、その事実を直視せずに認めようとしないことをいう。

×② 逆転移

逆転移とは、治療者が患者に対して無意識に個人的な感情を向けることをいう。

×④ エディプスコンプレックス

エディプスコンプレックスとはフロイトが提唱した精神分析の用語で、男児(男性)が母親に対して愛情を抱き、父親に対して敵意を向ける無意識の心理状態をいう。

▶午前53

Asperger〈アスペルガー〉症候群について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 出生時に診断される。

- 自我障害が特徴である。

- 知的能力の発達は保たれる。

④ 知的能力の発達は保たれる。

アスペルガー症候群(自閉スペクトラム症)は発達障害の一つで、コミュニケーションの障害や特定の物事への強いこだわり、感覚の過敏などを特徴とする。知的能力障害(知的障害)と併発することがあるが、単独では知的能力の発達は保たれる。

×① 女性に多い。

男性に多く、女性の約4倍とされる。

×② 出生時に診断される。

遺伝的な要因が関連した先天的な脳機能障害であるが、診断には発達過程に応じた対人関係や学業・職業的な機能の障害を条件としている。

×③ 自我障害が特徴である。

自我障害とは自分と他者の境界があいまいになる症状で、統合失調症患者に特徴的である。

▶午前54

精神疾患の患者に対する心理教育について正しいのはどれか。

- 精神分析を実施する。

- 家族関係が疾患の原因であることを説明する。

- 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。

- 状態に合わせて服薬量を自分で増減する方法を説明する。

③ 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。

心理教育は精神障害(統合失調症等)の再発防止に効果的とされる方法で、患者本人や家族が障害についての正しい知識や情報、対処方法を習得することによって主体的に療養生活を営めるようにするための援助である。

▶午前55

電気けいれん療法の適応となるのはどれか。

- 失見当識

- 重症うつ病

- 悪性症候群

- Parkinson〈パーキンソン〉病

② 重症うつ病

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在は、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

▶午前56

Aさん(42歳、男性、会社員)。うつ病で自殺企図のために入院した。外傷はない。入院時に看護師が「大変でしたね」と声をかけたが、Aさんは一言も話そうとせず、硬い表情をしている。

この時点でのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- 「気分転換にお散歩に行きませんか」

- 「今夜は多床室で休んでいただきます」

- 「仕事が合わないのではありませんか」

- 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」

④ 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」

自殺企図者(未遂者)は自殺企図再発のリスクが高いとされる。話しかけに対して無言や硬い表情といった特異的な警告サインが発生しており、その手段を用意していないか確認することが最も優先される。

▶午前57

訪問看護の利用者の特徴として正しいのはどれか。

- 年齢は65〜69歳が最も多い。

- 要介護度は要支援2が最も多い。

- 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。

- 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。

③ 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。

令和4年(2022年)の訪問看護の利用者を傷病別にみると、循環器系の疾患が26.9万人(うち、脳血管疾患12.4万人)と最も多い。

×① 年齢は65〜69歳が最も多い。

80~89歳の利用者が38.0万人と最も多い(令和4年)。

×② 要介護度は要支援2が最も多い。

要介護2の利用者が15.9万人と最も多く、それを境に要介護(要支援)度が上がる・下がるにつれて減少する(令和4年)。

×④ 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。

介護保険法の利用者が74.4万人、健康保険法等の利用者が48.4万人となっている(令和5年)。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午前58

退院調整部署と連携しながら、ある患者の退院支援を進めることになった。

病棟看護師が行う支援として最も適切なのはどれか。

- 経済問題への対応

- 患者の希望の聴取

- 介護保険制度の説明

- 在宅のケアプラン立案

② 患者の希望の聴取

切れ目なく在宅生活に移行できるようにするため、入院中から本人の希望を含めた情報収集を行い、退院調整部署と連携する。①や③はソーシャルワーカー、④は介護支援専門員(ケアマネジャー)が当たる。

▶午前59

要介護認定者が訪問看護を受ける際、医療保険から給付される疾病または状態はどれか。

- 関節リウマチ

- 在宅酸素療法を受けている状態

- 人工呼吸器を使用している状態

- 全身性エリテマトーデス〈SLE〉

③ 人工呼吸器を使用している状態

要介護者等には介護保険による訪問看護の給付が行われるが、人工呼吸器を使用している状態や末期の悪性新生物など、厚生労働省が定める疾病等の利用者には医療保険の給付による訪問看護が行われる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午前60

Aさんは在宅療養をしており、皮下埋め込み式ポートから高カロリー輸液を間欠的に注入している。

訪問看護師がAさんに行う日常生活の指導内容として適切なのはどれか。

- 穿刺針の固定は不要である。

- 抜針した当日の入浴はできない。

- 穿刺針は一般廃棄物として処理する。

- 刺入部の発赤を認めた場合は訪問看護師に連絡する。

④ 刺入部の発赤を認めた場合は訪問看護師に連絡する。

皮下埋め込み式ポートは中心静脈カテーテルの一つで、カテーテルと接続するポートごと皮下に埋め込み、体外から穿刺針を通して輸液を行う。刺入部の発赤は血管外漏出や感染の徴候であり、直ちに訪問看護師に連絡する必要がある。

×① 穿刺針の固定は不要である。

穿刺針はドレッシング材等を用いて固定する。

×② 抜針した当日の入浴はできない。

穿刺針を外して数時間後には入浴することができる。

×③ 穿刺針は一般廃棄物として処理する。

穿刺針は感染性廃棄物として処理される。

▶午前61

ハヴィガースト, R. J.の老年期における発達課題として正しいのはどれか。

- 子どもを独立させる。

- 満足できる収入を得る。

- 配偶者の死に適応する。

- 異世代の人と親密な関係を結ぶ。

③ 配偶者の死に適応する。

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、老年期は、体力と健康の衰退・退職と収入の減少・配偶者の死などに適応する時期である。

▶午前62

加齢に伴う呼吸循環機能の変化について正しいのはどれか。

- 残気量は変化しない。

- 肺の弾性は低下する。

- 左心室壁は薄くなる。

- 安静時の心拍出量は増加する。

② 肺の弾性は低下する。

加齢に伴い肺や胸壁の弾性収縮力が低下する

×① 残気量は変化しない。

肺の弾性低下に伴い呼出量が低下し、残気量(吐ききった後に残る空気量)が増加する。

×③ 左心室壁は薄くなる。

心臓の筋肉の繊維化が進む結果、心臓の壁が厚くなる(肥厚)。

×④ 安静時の心拍出量は増加する。

安静時・運動時の心拍出量は減少する。

▶午前63

96歳の女性。要支援2の認定を受け、介護予防通所介護を利用している。

援助として適切なのはどれか。

- 入浴は特殊浴槽を使用する。

- 排泄時には援助者が下着を脱がせる。

- 椅子に座るときには安全ベルトを使用する。

- 運動を取り入れたレクリエーションへの参加を促す。

④ 運動を取り入れたレクリエーションへの参加を促す。

要支援の者への予防給付である介護予防通所介護は、主に生活機能(運動・栄養・口腔機能・社会参加等)の向上を図るものである。

*第5編1章 4.予防給付 p225

▶午前64

高齢者に多い弛緩性便秘の原因で正しいのはどれか。

- 長期臥床

- 便意の我慢

- 腸管内の炎症

- 下行結腸の蠕動亢進

① 長期臥床

弛緩性便秘は筋力の低下を原因として腸の蠕動運動が障害されることによる便秘であり、入院等の長期臥床により二次的に身体機能が低下した高齢者に多い(廃用症候群)。

▶午前65

介護保険施設においてノロウイルス感染症が発生した。

感染を拡大させないための対応として適切なのはどれか。

- 感染者の居室はアルコールで拭く。

- 感染者の吐物は乾燥してから処理する。

- 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。

- 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

④ 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

ノロウイルスの付着した物品の消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

×① 感染者の居室はアルコールで拭く。

居室の消毒にも同様に次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

×② 感染者の吐物は乾燥してから処理する。

ノロウイルスは乾燥すると空中に漂いやすく、これが口に入って感染することがあるので、吐物やふん便は乾燥する前に速やかに処理する必要がある。

×③ 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。

食中毒予防の原則として、中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱殺菌を行う(ただし、ノロウイルスの失活化を確実にするにはより厳しい加熱条件が必要とされる)。

*第7編2章 10.2〕ノロウイルス食中毒 p287~288

▶午前66

大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術の術後1週以内における看護で適切なのはどれか。

- 手術当日に全身清拭は行わない。

- 術後初めての食事は全介助で行う。

- 患肢の他動運動は術後3日から行う。

- 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

④ 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

骨盤と関節を作る大腿骨頸部骨折は高齢者に多くみられ、重症度によっては大腿骨頭を切除して人工骨頭に置換する人工骨頭置換術がとられる。股関節の動作に強い負荷をかけないように体位を保持し、術後早期から徐々にリハビリ(関節可動域訓練)を行う。

▶午前67

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について正しいのはどれか。

- 20人の生活単位を基本とする。

- 看護職員の配置が義務づけられている。

- 介護保険制度における地域密着型サービスである。

- 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

③ 介護保険制度における地域密着型サービスである。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム〉は介護保険制度における地域密着型サービスの一つで、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×① 20人の生活単位を基本とする。

共同生活の定員は、1ユニット5~9人とされている。

×② 看護職員の配置が義務づけられている。

介護従事者の配置は定められているが、看護師等医療従事者の配置は義務づけられていない。

×④ 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

連続利用期間の定めはない。

*第5編1章 3.2〕地域密着型サービス p223~224

▶午前68

出生前診断のための羊水検査について適切なのはどれか。

- 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。

- 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。

- 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。

- 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

① 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。

羊水検査は、妊娠15週以降に子宮内穿刺を行って羊水の採取を行い、染色体や遺伝子異常、一部の先天性疾患を検査する確定的検査である。まれな合併症として流早産のリスク等を伴うため、遺伝相談(カウンセリング)の活用等により、事前に十分な説明を行う。

×② 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。

診断結果を隠さず伝える必要がある。なお、診断された染色体異常を治療することはできない。

×③ 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。

出生前診断に当たっては、夫婦間の意見の一致が重要である。

×④ 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

検査結果は本人に伝えられ、本人の意思を尊重し、問い合わせがあっても妊婦の母親に伝えることはない。

▶午前69

性感染症〈STD〉について正しいのはどれか。

- 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

- 患者のパートナーは治療の対象ではない。

- 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

- 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

④ 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

性器クラミジア感染症は多く無症状のまま進行し、女性では子宮頸管炎から始まり、子宮内膜炎や卵管炎、骨盤腹膜炎を起こし、不妊症や流早産の誘因となる。

×① 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

性感染症の予防としては、経口避妊薬ではなくコンドームの使用が最も効果的である。

×② 患者のパートナーは治療の対象ではない。

感染の可能性があるパートナー等も検査・治療を行うことが重要である。

×③ 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

性感染症の年間報告数は性器クラミジア感染症が最も多く、10代に限っても同様である。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p138~139

▶午前70

正常新生児に対して出生後2時間以内に実施するのはどれか。

- 聴力検査

- 抗菌薬の点眼

- 心拍モニタリング

- 先天性代謝異常検査

② 抗菌薬の点眼

新生児の眼炎(結膜炎)を予防するため、出生直後に抗菌薬等の点眼が行われる。

×① 聴力検査

新生児聴覚スクリーニング検査として、おおむね生後3日以内に初回検査が実施される。

×③ 心拍モニタリング

正常新生児に対して、出生直後に心拍モニタリングを行う必要はない。

×④ 先天性代謝異常検査

新生児マススクリーニング(先天性代謝異常検査)は、生後5日頃の新生児に行う。

▶午前71

Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠39週2日で前期破水と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 入浴を勧める。

- 歩行を禁止する。

- 3〜4時間ごとに導尿をする。

- 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

④ 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

破水は卵膜が破れて羊水が流出することで、分娩開始前(陣痛開始前)の前期破水では、膣や頸管から上行した細菌による子宮内感染のおそれが高く、頻回のパッド交換により外陰部の清潔を保つことが適切である。

▶午前72

A君(10歳、男児)は、既往歴はなく健康である。A君の弟のB君(5歳)は、白血病のため入院しており、治療の一環として骨髄移植を必要としている。A君がドナー候補に挙がっており、両親はA君をドナーとした骨髄移植を希望している。

骨髄移植に関するA君への看護師の説明で適切なのはどれか。

- 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

- A君は何も心配しなくてよい。

- A君が頑張ればお母さんが喜ぶ。

- B君の病気を治すためにはA君がドナーになるしかない。

① 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

骨髄採取は主に後腸骨稜からの骨髄穿刺で行い、一般に局部麻酔の上で骨髄液と細胞を吸引採取するが、吸引時に個人差はあるものの痛みが生じる。本人の意思や自己決定を尊重し、十分な説明を行うことが適切である。

▶午前73

子どもの遊びについて正しいのはどれか。

- 象徴遊びは3〜4歳で最も盛んになる。

- 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。

- 並行遊びは6歳以降に増える。

- 構成遊びは8歳ころに現れる。

① 象徴遊びは3〜4歳で最も盛んになる。

見立て遊び、ごっこ遊びなどの象徴遊びは3~4歳で多くみられる。

×② 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。

物に触れ、感覚器官を使う感覚遊びは乳児期から2歳ころまでみられる。

×③ 並行遊びは6歳以降に増える。

並行遊びとは、他の子どもと場を共有しながらも、それぞれ独立して遊ぶことをいい、2~3歳ころにみられる。

×④ 構成遊びは8歳ころに現れる。

構成遊びは積み木遊びや粘土遊びのように、様々なパーツを用いて一つのものを作るもので、2歳ころからみられる。

▶午前74

離乳食の進め方で正しいのはどれか。

- 開始前からスプーンに慣れさせる。

- 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

- 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。

- 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

④ 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

離乳食として、生後5~6か月ころの離乳開始時期はなめらかにすりつぶした状態の食物を、生後7~8か月ころの離乳中期には舌でつぶせる固さの食物を、生後9~11か月の離乳後期には歯ぐきでつぶせる固さの食物を与える。

×① 開始前からスプーンに慣れさせる。

離乳の開始目安として、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる(哺乳反射の減弱)ことが挙げられるが、開始前にスプーンに慣れさせる必要はない。

×② 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

離乳開始初期は消化の良い炭水化物の割合を多くし、徐々に野菜や蛋白質を増やしていく。

×③ 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。

フォローアップミルクは離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合などに、離乳食の補完として使用するものである。

▶午前75

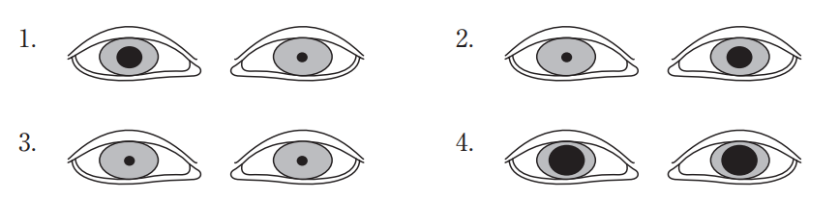

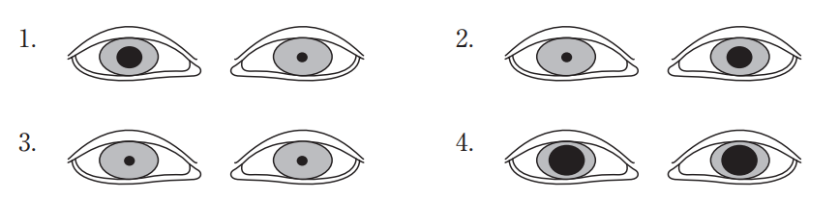

体幹部の写真を別に示す。

最も疑われるウイルス感染症はどれか。

- 伝染性軟属腫

- 伝染性紅斑

- 水痘

- 風疹

③ 水痘

水痘は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされる感染症で、典型的な症例では、皮膚の表面が赤くなる発疹(紅斑)から始まり、水疱、膿疱を経て痂皮(かさぶた)化して治癒する。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午前76

細胞内におけるエネルギー産生や呼吸に関与する細胞内小器官はどれか。

- ミトコンドリア

- リボソーム

- ゴルジ体

- 小胞体

- 核

① ミトコンドリア

その他は蛋白質の合成等に関与し、⑤核からの遺伝情報を基に②リボソームで合成された蛋白質は、④小胞体によって輸送され、③ゴルジ体(装置)で濃縮されて、細胞外に分泌される。

▶午前77

ナトリウムイオンが再吸収される主な部位はどれか。

- 近位尿細管

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉下行脚

- Henle〈ヘンレ〉のループ〈係蹄〉上行脚

- 遠位尿細管

- 集合管

① 近位尿細管

腎臓の糸球体は血液を濾過して原尿を作り、近位尿細管、ヘンレのループ〈係蹄〉、遠位尿細管の順番に尿細管を通る過程で必要な成分が再吸収される。このうち、近位尿細管ではナトリウムイオンの多くを再吸収する。

▶午前78

人体の右側のみにあるのはどれか。

- 総頸動脈

- 腕頭動脈

- 腋窩動脈

- 内頸動脈

- 鎖骨下動脈

② 腕頭動脈

左心室から送り出された血液が通る大動脈は、上に向かう上行大動脈、下へとカーブする大動脈弓、下に向かう下行大動脈に分かれる。大動脈弓からは、右側から腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈の3本の血管が出ており、そこから分岐して脳に血液を送っている。腕頭動脈を除き、いずれも左右一対の動脈である。

▶午前79

ペニシリン投与によって呼吸困難となった患者への第一選択薬はどれか。

- ジギタリス

- テオフィリン

- アドレナリン

- 抗ヒスタミン薬

- 副腎皮質ステロイド

③ アドレナリン

ペニシリン投与により、急性の過敏反応であるアナフィラキシーショックから呼吸器障害が生じている。特徴的な血圧の低下に対して、血圧を上昇させるアドレナリンの筋肉内注射を第一選択として行う。

▶午前80

下肢の閉塞性動脈硬化症〈ASO〉の症状はどれか。

- 間欠性跛行

- 線維束性収縮

- 近位筋優位の萎縮

- 足背動脈の拍動の亢進

- 登攀性起立(Gowers〈ガワーズ〉徴候)

① 間欠性跛行

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉は手や足の動脈に生じる粥状動脈硬化で、初期症状としては手足の冷汗・しびれがあらわれ、その後、歩行によるふくらはぎの痛み(間歇性跛行)、安静時での疼痛、手足の腫瘍による壊死へと進行する。

▶午前81

透析導入患者の原疾患として最も多いのはどれか。

- 慢性糸球体腎炎

- 多発性囊胞腎

- ループス腎炎

- 糖尿病腎症

- 腎硬化症

④ 糖尿病腎症

糖尿病性腎症は、令和3年(2021年)の新規透析導入原因の第1位(15,271人・40.2%)であり、健康日本21(第二次)では糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少を目標に掲げて対策を推進している。

*第3編1章 1.2〕(1)糖尿病 p80~81

*第3編4章 3.腎疾患対策 p157~159

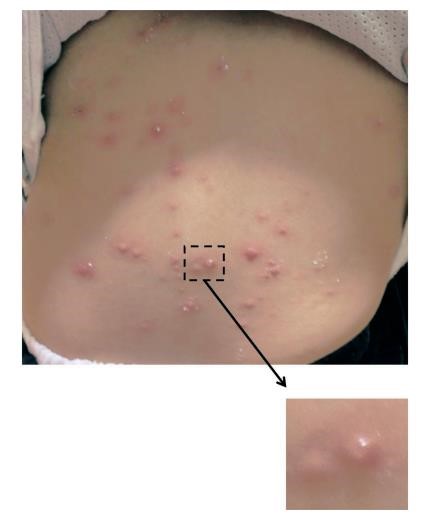

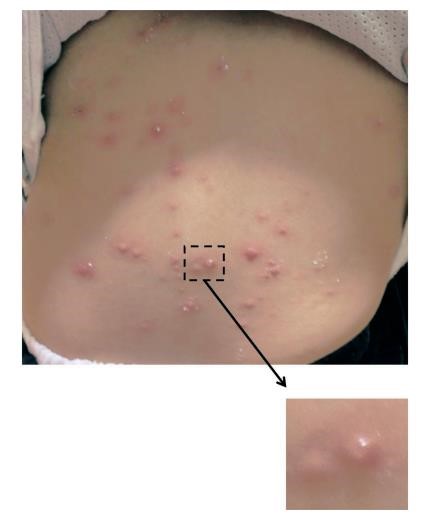

▶午前82

心音の聴取部位を図に示す。

肺動脈弁領域の聴診部位はどれか。

ただし、点線は心臓を示す。

②

心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。②の第2肋間胸骨左縁では肺動脈弁が発するⅡ音が聴取しやすい。なお、第2肋間胸骨右縁(①)では大動脈弁が発するⅡ音、第5肋間左鎖骨中線上心尖部(⑤)では僧帽弁が発するⅠ音が聴取しやすい。

▶午前83

収縮期血圧の上昇をきたす要因はどれか。

- 副交感神経の興奮

- 循環血液量の減少

- 末梢血管抵抗の増大

- 血液の粘稠度の低下

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の上昇

③ 末梢血管抵抗の増大

末梢血管抵抗とは、末梢血管に流れる血液が受ける抵抗をいい、末梢血管抵抗の増大により流れにくくなった血液を流すために、収縮期血圧が上昇する。①、②、④では収縮期血圧は低下する方向に作用する。

▶午前84

所見と病態の組合せで正しいのはどれか。

- Raynaud〈レイノー〉現象――四肢末端の虚血

- 頸静脈の怒張――左心系の循環障害

- 全身性浮腫――リンパ管の還流障害

- チアノーゼ――還元ヘモグロビンの減少

- 上室性期外収縮――心室から発生する異所性興奮

① Raynaud〈レイノー〉現象――四肢末端の虚血

レイノー現象は、四肢末端の血管攣縮(れんしゅく)により手指の皮膚の色調変化などの症状が現れるもので、寒冷刺激や強い精神的緊張、チェンソー等の振動業務により引き起こされる。

×② 頸静脈の怒張――左心系の循環障害

頸静脈の怒張は、右心系の循環障害(右心不全)の所見である。左心系の循環障害(左心不全)では、呼吸困難やそれに伴う起坐呼吸がみられる。

×③ 全身性浮腫――リンパ管の還流障害

リンパ管の還流障害では、局所的な浮腫がみられる。

×④ チアノーゼ――還元ヘモグロビンの減少

チアノーゼは、血中の酸素不足により皮膚や粘膜が青紫色に変色することをいい、毛細血管中の血中還元ヘモグロビンが5g/dL以上に増加した際に出現する。

×⑤ 上室性期外収縮――心室から発生する異所性興奮

上室性期外収縮は、心房から発生する異所性興奮の所見である。心室から発生する異所性興奮では、心室性期外収縮がみられる。

▶午前85

生後4日の新生児の状態で正常を逸脱しているのはどれか。

- 臍帯が乾燥している。

- 体重減少が7%である。

- 黒緑色の便が排泄されている。

- 排気とともに少量の母乳を吐く。

- 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

③ 黒緑色の便が排泄されている。

新生児の便は、生後24時間以内の胎便(粘稠性のある黒緑色)、2~4日目の移行便(泥状の緑色)、3~5日目の普通便(黄色)と変化していく。生後4日目で黒緑色の便=胎便が排泄されており、正常を逸脱している。

×① 臍帯が乾燥している。

臍帯(へその緒)は乾燥により脱落が促される。脱落後も臍(へそ)を消毒、乾燥する必要がある。

×② 体重減少が7%である。

出生後すぐの新生児は、母乳を飲む量が少ない一方で呼気や皮膚から水分が喪失(不感蒸泄)するため、生後3日ころには一時的に体重が減少する生理的体重減少が起こる。10%以下の減少率は正常の範囲である。

×④ 排気とともに少量の母乳を吐く。

新生児は噴門部(胃の入り口)の括約筋が発達しておらず、排気とともに少量の母乳を吐く溢乳がみられるが正常な反応である。

×⑤ 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

生後2~3日ころに全身の皮膚が乾燥し、皮膚がむけ始めるが正常な反応である(新生児落屑)。

▶午前86

疾病とその特徴的な所見の組合せで正しいのはどれか。

- 急性虫垂炎――血便

- ネフローゼ症候群――高血圧

- 重症筋無力症――けいれん

- クループ症候群――吸気性喘鳴

- Cushing〈クッシング〉症候群――頸部リンパ節腫脹

④ クループ症候群――吸気性喘鳴

クループ症候群とは、上気道のウイルス感染による炎症性の呼吸器疾患で、生後6か月~3歳ころに多く、症状としては犬吠様咳嗽、嗄声、吸気性喘鳴があげられる。

×① 急性虫垂炎――血便

急性虫垂炎は大腸の一部である虫垂の急性炎症で、腹痛や発熱を特徴とする。血便は大腸癌等でみられる。

×② ネフローゼ症候群――高血圧

ネフローゼ症候群は尿中から大量の蛋白質が排泄されることによる低蛋白血症で、浮腫を特徴とする。高血圧は糸球体腎炎等でみられる。

×③ 重症筋無力症――けいれん

重症筋無力症は免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患で、眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を特徴とする。けいれんはてんかん等でみられる。

×⑤ Cushing〈クッシング〉症候群――頸部リンパ節腫脹

クッシング症候群は副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰をきたした状態で、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血糖などの症状を特徴とする。頸部リンパ節腫脹は風疹の感染等でみられる。

▶午前87

アポクリン汗腺が多く分布する部位はどれか。2つ選べ。

- 顔面

- 腋窩

- 手掌

- 足底

- 外陰部

② 腋窩

⑤ 外陰部

汗を分泌する汗腺には、全身に分布するエクリン腺と、腋窩や外陰部など限られた部位に分布するアポクリン腺がある。

▶午前88

原発緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 眼球が突出する。

- 眼圧が上昇する。

- 瞳孔が縮小する。

- 視神経が萎縮する。

- 眼底に出血がみられる。

② 眼圧が上昇する。

④ 視神経が萎縮する。

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病であり、一般的に自覚症状がなく徐々に進行する。

▶午前89改題

入所者または居住者が公的保険による訪問看護サービスを受けることができるのはどれか。

2つ選べ。

- 乳児院

- 介護老人保健施設

- サービス付き高齢者向け住宅

- 介護医療院

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

③ サービス付き高齢者向け住宅

⑤ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

③ 訪問看護等の居宅サービスが利用できる高齢者向けの住まいとして、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がある。

⑤ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉は介護保険制度の地域密着型サービスで、認知症の高齢者に対する共同生活住居であり、利用者は訪問看護サービスを受けることができる。

×① 乳児院

乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設である。

×② 介護老人保健施設

×④ 介護医療院

いずれも介護保険制度の施設サービスであり、訪問看護は受けられない。

*第5編2章 5.5〕高齢者の住まい対策 p242~243

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向