第102回看護師国家試験 午後一般問題

平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第102回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後26

血中カルシウム濃度を上昇させるホルモンを分泌する器官はどれか。

- 副甲状腺

- 甲状腺

- 下垂体

- 副腎

① 副甲状腺

副甲状腺ホルモンは、低下した血中カルシウム濃度を上昇させる働きをもつ。甲状腺全摘手術等により副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することがある。

▶午後27

ヒトの精子細胞における染色体の数はどれか。

- 22本

- 23本

- 44本

- 46本

② 23本

精子は22本の常染色体と1本の性染色体(XまたはY)をもつ。これが、22本の常染色体と1本の性染色体(X)をもつ卵子と受精することで、受精卵の染色体の本数は46本となる。

▶午後28

低値によって脂質異常症と診断される検査項目はどれか。

- トリグリセリド

- 総コレステロール

- 低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉

- 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

④ 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」2017年版では、脂質異常症の診断基準(空腹時採血)は、高LDLコレステロール血症はLDL-C140mg/dL以上、低HDLコレステロール血症はHDL-C40mg/dL未満、高トリグリセライド血症はトリグリセライド(中性脂肪)150mg/dL以上に加えて、non-HDL-C170mg/dL以上としている。

*第3編1章 1.2〕(3)脂質異常症 p82

▶午後29

麻痺すると猿手を生じるのはどれか。

- 総腓骨神経

- 橈骨神経

- 尺骨神経

- 正中神経

④ 正中神経

正中神経麻痺では母指(親指)から環指(薬指)母指側半分にしびれが生じる。母指球が萎縮する猿手はその特徴である。

▶午後30

労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。

- 産前6週間の就業禁止

- 産後6週間の就業禁止

- 深夜業の就業禁止

- 育児時間の確保

② 産後6週間の就業禁止

労働基準法では産前産後休業を規定しており、産後6週間を経過しない女性の就業を禁止している。なお、産後6週経過後、8週間までは女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

×① 産前6週間の就業禁止

産前産後休業のうち、産前6週間は休業を請求した女性に対して就業させてはならない。

×③ 深夜業の就業禁止

妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限は、請求した女性に対する使用者の処置である。なお、請求がなくても就業禁止しているものは妊産婦の危険有害業務である。

×④ 育児時間の確保

育児時間の確保は、生後満1年に満たない生児を育てる女性の請求に対する処置である。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午後31

ノーマライゼーションに基づくのはどれか。

- 救急搬送体制を整備すること

- 医療機関にいつでも受診ができること

- 公共交通機関をバリアフリー化すること

- 障害者に介護施設への入所を勧めること

③ 公共交通機関をバリアフリー化すること

ノーマライゼーションは、障害者等が障害を持たない者と同等に生活・活動する社会を目指す理念で、障害者基本法ではこの理念の下に公共的施設のバリアフリー化などを幅広く規定している。

*第5編2章 4.障害者福祉等 p239~241

▶午後32改題

日本の令和5年(2023年)の人口動態統計における悪性新生物〈腫瘍〉に関する記述で正しいのはどれか。

- 死因別順位は第2位である。

- 年間死亡者数は約80万人である。

- 部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。

- 部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

④ 部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

令和5年(2023年)の悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数は38.2万人で死因別順位は昭和56年以降第1位となっている。部位別の死亡数をみると「気管、気管支及び肺」が最も多く、男女別にみると、男性は「気管、気管支及び肺」、女性は「大腸」(結腸+直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

*第2編2章 3.3〕死因―悪性新生物〈腫瘍〉 p58~59

▶午後33

聴覚障害のある患者とのコミュニケーションで正しいのはどれか。

- 補聴器の使用中は低音で話す。

- 手話のときは口元を動かさない。

- 音の反響が強い場所を選択する。

- 感音性難聴の場合は大きな声で話す。

① 補聴器の使用中は低音で話す。

補聴器は本人の聴力に応じて音を増幅しており、大きな声や高くした声はかえって聞きづらくなるため、落ち着いた声でゆっくり・はっきり話す。

×② 手話のときは口元を動かさない。

聴覚障害のある患者に対しては、口の動きや表情などの非言語的情報を補助的に見せることが適している。

×③ 音の反響が強い場所を選択する。

反響した音に会話が阻害されるため、反響の少ない静かな場所を選択する。

×④ 感音性難聴の場合は大きな声で話す。

加齢に伴う感音性難聴は、特に高音域が聞こえづらくなるため、高めの声でゆっくり・はっきり話す。

▶午後34

結核菌の消毒に効果があるのはどれか。

- エタノール

- アクリノール

- ベンザルコニウム

- クロルヘキシジン

① エタノール

結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つで、空気感染を起こし、多くは咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。結核菌の消毒にはエタノールが有効である。

*第3編3章 3.2〕結核 p129~132

▶午後35

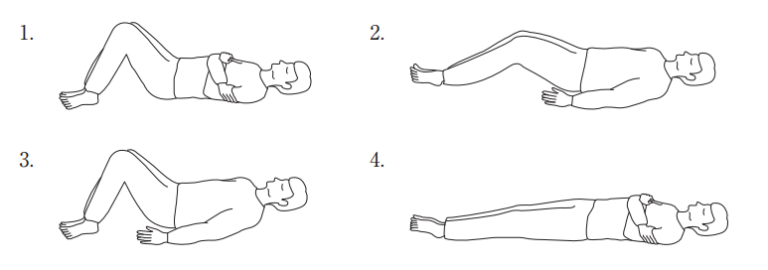

四肢に障害がない患者を仰臥位から側臥位に体位変換するときの姿勢を図に示す。

適切なのはどれか。

①

仰臥位から側臥位への体位変換においては、ねじり(回転)の力であるトルクの原理を利用し、腕を組んで膝を高く立てることで支持基底面を狭くし、患者の重心を近づけ膝を先に倒して腰を少ない力で回転させる。

▶午後36

インシデントレポートについて正しいのはどれか。

- 警察への届出義務がある。

- 法令で書式が統一されている

- 事故が発生するまで報告しない。

- 異なる職種間で内容を共有する。

④ 異なる職種間で内容を共有する。

インシデントレポートは、医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のために状況把握、要因分析、対策、情報共有を行うものである。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

▶午後37

口腔ケアの効果として正しいのはどれか。

- プラークの形成

- 唾液分泌の促進

- 口腔内のpHの酸性化

- バイオフィルムの形成

② 唾液分泌の促進

唾液は口腔内の自浄作用の働きを持ち、口腔ケアで唾液の分泌を促進することでむし歯(う歯)を防ぐ。①プラーク(歯垢)や④バイオフィルム(菌膜)の形成、③口腔内の酸性化は歯周病等の原因であり、それらを除去、防止することが口腔ケアの効果である。

▶午後38

薬とその副作用の組合せで正しいのはどれか。

- 抗ヒスタミン薬――難聴

- スルホニル尿素薬――咳嗽

- 中枢性麻薬性鎮咳薬――便秘

- アミノグリコシド系薬――骨粗鬆症

③ 中枢性麻薬性鎮咳薬――便秘

せきを鎮める鎮咳薬のうち、中枢性麻薬性鎮咳薬の副作用〈有害事象〉として便秘があり、依存性も懸念される。①は眠気、②は低血糖、④は聴神経障害(難聴)が副作用〈有害事象〉として挙げられる。

▶午後39

成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。

- 穿刺前6時間は絶食とする。

- 穿刺は仰臥位で行う。

- 穿刺時は深呼吸を促す。

- 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

④ 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

骨髄穿刺は後腸骨稜から骨髄に針を刺して骨髄液と細胞を吸引採取するもので、穿刺後に穿刺部位の圧迫止血を行い、出血や感染を防ぐために当日の入浴は行わないなど安静を保つ。

×① 穿刺前6時間は絶食とする。

骨髄穿刺前の絶食は必要ない。

×② 穿刺は仰臥位で行う。

後腸骨稜からの骨髄穿刺の場合、腹臥位により穿刺部位を上にして行う。

×③ 穿刺時は深呼吸を促す。

骨髄穿刺時は通常の呼吸を行う。なお、胸腔穿刺時には深呼吸を行わないように指示をする。

▶午後40

食の支援に関わる職種とその役割の組合せで適切なのはどれか。

- 歯科衛生士――義歯の作成

- 管理栄養士――経腸栄養の処方

- 言語聴覚士――嚥下機能の評価

- 薬剤師――摂食行動の評価

③ 言語聴覚士――嚥下機能の評価

言語聴覚士は、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に対して、言語訓練や摂食・嚥下訓練、これに必要な検査、助言、指導などの援助を行うことを業とする者である。

×① 歯科衛生士――義歯の作成

歯科技工士の役割である。

×② 管理栄養士――経腸栄養の処方

医師の役割である。

×④ 薬剤師――摂食行動の評価

医師や看護師、理学療法士、作業療法士等の役割である。

*第4編1章 4.医療関係者 p184~199

▶午後41

人工呼吸器による陽圧換気によって生じるのはどれか。

- 肺水腫

- 脳内出血

- 胃液分泌の低下

- 心拍出量の低下

④ 心拍出量の低下

人工呼吸器による陽圧換気により肺が押し広げられ、それにつれて胸腔内圧が上昇する。そのため、中心静脈圧が上昇し、末梢静脈との血圧差(圧較差)が小さくなることで、静脈還流量が低下し、心拍出量が低下する。

▶午後42

手術中に下肢に弾性ストッキングを着用する主な目的はどれか。

- 浮腫の軽減

- 筋力の維持

- 体温低下の予防

- 深部静脈血栓形成の予防

④ 深部静脈血栓形成の予防

手術中に長時間同一姿勢をとり続けることにより血栓ができやすくなり、下肢の深部静脈血栓症のリスクが高まる。その予防のため、圧迫により静脈還流量を増加させる弾性ストッキングを着用する。

▶午後43

外傷性脳損傷によって軽度記憶障害のある患者への認知リハビリテーションで適切なのはどれか。

- 簡単な計算を取り入れる。

- 毎日新しい行動を試みる。

- 暗記の練習のときはメモを取る。

- 視覚的なイメージより言葉のほうが記憶しやすい。

③ 暗記の練習のときはメモを取る。

記憶障害の外的補助手段としてメモを取ることは有用で、繰り返しメモを取ることで習慣づけることが適切である。

▶午後44

腰椎転移のある食道癌の患者。癌性疼痛にフェンタニル貼付剤を使用しているが、右下肢に神経因性疼痛が頻発している。1日に4〜6回レスキューとしてのモルヒネ注射薬を使用しており、入眠すると15秒程度の無呼吸がみられる。

緩和ケアチームで検討すべき対応はどれか。

- 酸素吸入

- 鎮痛補助薬の使用

- モルヒネ注射薬の増量

- フェンタニル貼付剤の増量

② 鎮痛補助薬の使用

麻薬性のフェンタニルや1日に4〜6回のレスキュー薬を使用している。無呼吸の悪化のおそれもありそれらを増量するよりも、神経因性疼痛の緩和のために抗てんかん薬など鎮痛補助薬を用いることを検討する。

▶午後45

慢性腎不全で透析導入を判断するときの指標となる検査はどれか。

- 尿酸〈UA〉値

- 糸球体濾過値〈GFR〉

- 点滴静注腎盂造影〈DIP〉

- PSP〈フェノールスルホンフタレイン〉15分値

② 糸球体濾過値〈GFR〉

糸球体濾過量〈GFR〉は血清クレアチニン値を用いて推定される腎機能評価の指標であり、人工透析導入適応の基準として用いられる。

▶午後46

1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。

起こる可能性のあるアレルギー反応はどれか。

- Ⅰ型アレルギー

- Ⅱ型アレルギー

- Ⅲ型アレルギー

- Ⅳ型アレルギー

① Ⅰ型アレルギー

ハチなどの昆虫刺傷によるアナフィラキシーショックはⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)に分類され、体内に入った特定の原因物質(抗原)に対するIgE抗体の反応による急性の過敏反応をいう。

▶午後47

電動のこぎりの操作ミスで、左第2指と3指とも近位指節間〈PIP〉関節と遠位指節間〈DIP〉関節の間で切断した患者が、手指の再接着術を受けた。他に外傷はない。

術後1日の観察で適切なのはどれか。

- Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無

- 中手指節〈MP〉関節の関節可動域

- 遠位部の血液循環の状態

- 接着部の瘢痕化

③ 遠位部の血液循環の状態

血流不全(虚血)は創傷治癒を妨げる要因であり、特に術後1日の出血凝固期~炎症期には血液循環の状態を絶えず観察する必要がある。①は長期間のギプス固定等で生じるもので、②や④は術後1日で観察する必要はない。

▶午後48

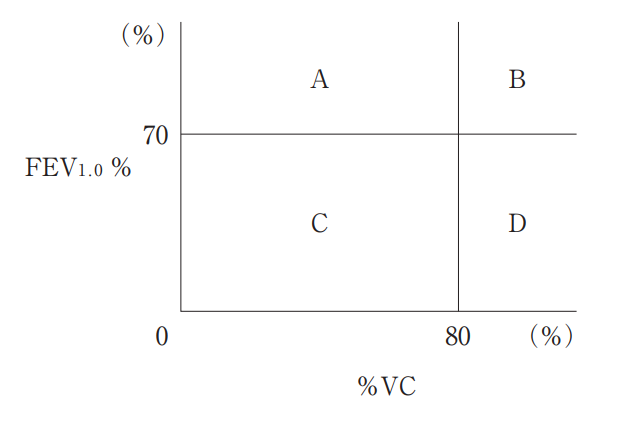

スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。

閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

呼吸機能検査(スパイロメトリー)では、大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量〈VC〉)と、その際最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率〈FEV1〉)で換気障害の分類を判定し、%肺活量は80.0%以上、1秒率は70.0%以上を基準範囲とする。1秒率が基準以下の場合、閉塞性換気障害に当たる。

×① A

%肺活量が基準以下の場合、拘束性換気障害に当たる。

×② B

両方が基準範囲の場合、異常なしと判断される。

×③ C

両方が基準以下の場合、混合性換気障害に当たる。

▶午後49

精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

- 現存在分析――フロイト, S.

- ストレス理論――シュナイダー, K.

- 精神発達理論――オレム, D.

- 患者-看護師関係――ペプロウ, E.

④ 患者-看護師関係――ペプロウ, E.

ペプロウ看護論は患者と看護師の関係発達過程として、「方向付け」「同一化」「開拓利用」「問題解決」の4段階を示している。

▶午後50

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉について正しいのはどれか。

- パニック障害に対する効果はない。

- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

- うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。

- 抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。

② 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

抗うつ薬の副作用〈有害事象〉として、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する抗コリン作用により、錯乱や口渇、便秘、排尿困難などが現れる。選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉の抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

×① パニック障害に対する効果はない。

SSRIは、主にうつ病に対する抗うつ薬として使用されるほか、パニック障害や強迫性障害などの改善効果も確認されている。

×③ うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。

うつ病の改善後も再発を防ぐために、抗うつ薬の投薬を継続する必要がある。

×④ 抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。

抗うつ薬の効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。

▶午後51

リエゾン精神看護に関する説明で正しいのはどれか。

- 直接ケアは含まれない。

- 精神疾患の既往のある患者は対象とならない。

- 看護師は必要に応じて精神病床への移動を指示できる。

- 身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。

④ 身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。

リエゾンは連携や橋渡しを意味し、リエゾン精神看護では精神科(精神的問題)と精神科以外(身体疾患)をつなぐケアを指す。

▶午後52改題

精神科病院に入院中の患者の法的処遇について正しいのはどれか。

- 患者は退院を請求できる。

- 看護師は面会を制限できる。

- 家族等は外出の可否を判断できる。

- 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。

① 患者は退院を請求できる。

精神科の入院において行動制限がある場合でも、患者やその家族等は退院請求を行うことができる。

×② 看護師は面会を制限できる。

必要に応じて医師(精神保健指定医)の判断で面会を制限できる。なお、行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会については制限できない。

×③ 家族等は外出の可否を判断できる。

患者やその家族等は外出の可否などの処遇改善請求を行うことができ、その可否は精神医療審査会が判断する。

×④ 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。

行動制限がある場合でも、信書の発受は制限できない。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午後53

Aさん(19歳、女性)は、境界性人格〈パーソナリティ〉障害で入院している。病棟では、安全管理のため、個人用の爪切りをナースステーションで管理している。Aさんが自分の爪切りを使用した後、看護師が返却を求めると「主治医の先生は自分で持っていてもいいって言ったのよ」と攻撃的な口調で抵抗した。この日、主治医は不在であった。

Aさんへの対応として最も適切なのはどれか。

- 「先生はそのようなことは言わないと思います」

- 「先生は不在なので、私の指示に従ってください」

- 「病棟の安全が守れないので退院していただきます」

- 「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」

④ 「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」

人格〈パーソナリティ〉障害の病型の一つである境界性人格〈パーソナリティ〉障害では、神経症的な症状(強いイライラ感)と統合失調症的な症状(幻覚と妄想)がみられる。攻撃性が高まっており、否定的・命令的に捉えられる言動は避けつつ、本人や周囲の安全性を確保するため、主治医に確認するまで鋭利な爪切りを預かることが適切である。

▶午後54

Aさん(78歳)は、妻(76歳)と2人で暮らしている。糖尿病と診断されている。認知症ではない。主治医の指示で、インスリン自己注射を指導するために訪問看護が導入された。Aさんは「針が怖いから、看護師さんが注射をしてください」と言う。

Aさんへの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「針は細いので怖くないです」

- 「一緒に少しずつやっていきましょう」

- 「注射ができないと家での療養は難しくなります」

- 「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」

② 「一緒に少しずつやっていきましょう」

インスリン注射は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用される。適正な自己注射を習得する必要があり、注射を怖がる患者に対してその自主性・主体性を尊重しながら、協働で達成することが適切である。

▶午後55

介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。

- 脊髄損傷

- Crohn〈クローン〉病

- 脳血管疾患

- 大腿骨頸部骨折

③ 脳血管疾患

65歳以上の第1号被保険者で要介護等認定された者、40歳~64歳の第2号被保険者で老化に起因する特定疾病に罹患し、要介護等の認定をされた者には、介護保険からの給付が行われる。脳血管疾患は特定疾病の一つとして指定されている。

*第5編1章 2.保険給付の手続き p221~222

▶午後56

Aさん(68歳)は要介護1で、1人で暮らしている。間質性肺炎のために在宅酸素療法が開始された。

Aさんのサービス担当者会議で訪問看護師が行う提案で適切なのはどれか。

- 炊事の禁止

- 毎日の体温測定

- 1人での外出禁止

- 訪問入浴サービスの導入

② 毎日の体温測定

要介護1であり、一部介助の上で日常生活の自立はできる状態であるため、料理や外出、入浴などの過度な制限や介助は要しない。

▶午後57

Aさんは、要介護2で在宅療養をしている。仙骨部に2cm×3cmの水疱を形成した。この1週間、臥床していることが多くなり、食事摂取量も減ってきている。

訪問看護師がAさんの家族に行う提案として適切なのはどれか。

- 体圧分散マットの使用

- 膀胱留置カテーテルの留置

- 夜間の時間ごとの体位変換

- 訪問介護への褥瘡処置の依頼

① 体圧分散マットの使用

仙骨部の水疱から褥瘡形成のリスクが高く、体圧を分散することで特定の部位に圧力が集中することを避ける体圧分散マットの使用が適している。

▶午後58

高齢者から生活史を聴取する方法として適切なのはどれか。

- 家族の承諾を必須とする。

- 認知機能の評価尺度を用いる。

- 事実とは異なる部分を修正する。

- 高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。

④ 高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。

高齢者に対する生活史(ライフヒストリー)の聴き方として、出生から順序立てて話してもらう必要はなく、思い出すままに特に記憶に残っている体験をした時代やその歴史的事象などの背景からから聴き、高齢者がより思い出しやすい方法をとることが適切である。

×① 家族の承諾を必須とする。

家族の承諾は必須ではなく、本人に口頭等で同意を得る。

×② 認知機能の評価尺度を用いる。

評価尺度は用いず、主観的な体験・事実を汲み取る。

×③ 事実とは異なる部分を修正する。

事実と異なる点があっても、聴取者側で内容の訂正・修正は行わない。

▶午後59

平成3年(1991年)に国際連合総会〈国連総会〉で決議された「高齢者のための国連原則」でないのはどれか。

- 公平の原則

- 参加の原則

- 尊厳の原則

- 自己実現の原則

① 公平の原則

高齢者のための国連原則は、高齢者の地位について普遍的な基準として「自立」「参加」「ケア」「自己実現」「尊厳」の5つの領域を設定している。

▶午後60

介護老人福祉施設に入居中の高齢者。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、四肢の麻痺はない。

衣類の選択について最も適切なのはどれか。

- 材質選びは本人に任せる。

- ボタンでとめる上着を選ぶ。

- 夜間就寝時には寝衣に着替える。

- 皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。

③ 夜間就寝時には寝衣に着替える。

就寝時に寝衣に着替えることで、寝衣に着替えることと就寝することが結びつき、生活リズムを整えることにつながる。

×① 材質選びは本人に任せる。

×② ボタンでとめる上着を選ぶ。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳは常に介護を必要とする状態であり、材質選びやボタンで留める上着は困難である。

×④ 皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。

自身で脱ぐことのできないつなぎ服を着用させることは身体拘束に当たる。

▶午後61

Aさん(80歳、女性)は、脳血管性認知症、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で施設に入所している。看護師が「お風呂に入りますよ」と声をかけると、Aさんは「男の人は入っていないか」と尋ねる。看護師が「男の人はいませんよ」と説明するが、Aさんは「本当にいないのか」と繰り返し、なかなか納得しない。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「男の人はいないから行きましょう」

- 「お風呂に入ったら気持ちよくなりますよ」

- 「遅くなるとお風呂に入れなくなりますよ」

- 「男の人がいないことを一緒に確認してみましょうか」

④ 「男の人がいないことを一緒に確認してみましょうか」

お風呂に男性が入っているのではという認知症患者の強い不安に対し、その意思を尊重しながら、一緒に確認して不安を解消するための支援を行うことが適切である。

▶午後62

加齢による身体生理機能の変化とそれによって影響を受ける薬物動態の組合せで正しいのはどれか。

- 体内水分量の減少――代謝

- 体内脂肪量の増加――排泄

- 血清アルブミンの減少――分布

- 糸球体濾過値〈GFR〉の低下――吸収

③ 血清アルブミンの減少――分布

薬物動態は投与された薬物が辿る過程で、「吸収」「分布」「代謝」「排泄」の4過程で説明される。循環血液に吸収され、分布した薬は血清アルブミンと結合し、その作用を緩やかにするため、老化による血清アルブミンの減少により薬効が強く表れる。

▶午後63

介護保険サービスについて正しいのはどれか。

- 福祉用具の貸与は無償で受けられる。

- 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。

- 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。

④ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム〉は介護保険制度の地域密着型サービスであり、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×① 福祉用具の貸与は無償で受けられる。

福祉用具貸与は居宅サービスであり、原則1割(所得により2割または3割)の利用者負担がある。

×② 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。

介護老人保健施設は施設サービスであり、要介護者(原則要介護3以上)が入所できる。

×③ 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。

小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであり、居宅または通所、短期間宿泊(ショートステイ)で受ける日常生活上の世話および機能訓練をいう。

*第5編1章 3.介護給付 p222~225

▶午後64

乳児健康診査を規定している法律はどれか。

- 母体保護法

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 児童虐待の防止等に関する法律

② 母子保健法

妊産婦と乳幼児に対する健康診査は母子保健法に規定されており、市町村が実施する。

*第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

▶午後65

正常に経過している分娩第1期の産婦への説明で適切なのはどれか。

- 「食事は摂らないようにしてください」

- 「ベッド上で安静にしていてください」

- 「2、3時間に1回は排尿をしてください」

- 「眠気を感じても眠らないようにしてください」

③ 「2、3時間に1回は排尿をしてください」

分娩は第1期から第4期の経過に分かれ、第1期は陣痛開始から子宮口全開大までを指す。膀胱に尿が溜まると胎児の下降を妨げるため、定期的に排尿を促す必要がある。

×① 「食事は摂らないようにしてください」

×④ 「眠気を感じても眠らないようにしてください」

分娩は長時間にわたるため、適度な食事や水分、睡眠を含めた休息をとることが適切である。

×② 「ベッド上で安静にしていてください」

破水がなく、子宮口が軽く開いている時点では、階段の昇降等により陣痛を促すことができる。陣痛の間隔が短くなってきた場合は動作を最小限とし、ベッド上に限らず安楽な姿勢をとる。

▶午後67

Aさんは妊娠37週0日に骨盤位のため予定帝王切開術となった。術後の経過は母児ともに順調である。

Aさんへの看護として適切なのはどれか。

- 手術室で出生児と対面する。

- 産褥2日に初回歩行をする。

- 産褥3日に初回授乳をする。

- 産褥4日以降に弾性ストッキングを履く。

① 手術室で出生児と対面する。

帝王切開術であっても母児ともに経過は順調であるため、早期母子接触により母子相互作用を促進することが適切である。

×② 産褥2日に初回歩行をする。

×③ 産褥3日に初回授乳をする。

初回歩行や授乳は、体調を見ながら帝王切開術後翌日から行う。

×④ 産褥4日以降に弾性ストッキングを履く。

ベッド上で安静にする時間が長い帝王切開手術では深部静脈血栓症が生じやすく、手術中から静脈還流量を増加させる弾性ストッキングを着用する。

▶午後68

子どもの運動機能の発達について正しいのはどれか。

- 身体の下部から頭部の方向に進む。

- 全身的な動きから細かな動きへ進む。

- 新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。

- 反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。

② 全身的な動きから細かな動きへ進む。

基本的な運動発達は、中枢から末梢への傾向があり、身体全体を使う基本動作(粗大運動)から、指先等の細かい運動(微細運動)へ進む。

×① 身体の下部から頭部の方向に進む。

基本的な運動発達は頭部から下部への傾向があり、上肢の運動機能が下肢の運動機能に先行して現れる。

×③ 新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。

新生児期は環境よりも遺伝因子の影響が大きい。

×④ 反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。

原始反射などの反射運動は生後すぐからみられ、数か月で消失する。

▶午後69

乳児の事故防止として正しいのはどれか。

- 直径25mmの玩具で遊ばせる。

- ベッドにいるときはベッド柵を上げる。

- うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。

- 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。

② ベッドにいるときはベッド柵を上げる。

転落を防止するため、ベッドにいるときはベッド柵を挙げる。

×① 直径25mmの玩具で遊ばせる。

誤飲を防止するため、より大きい玩具を用いる。

×③ うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。

窒息や乳幼児突然死症候群を防止するため、仰向け(仰臥位)で寝かせる。

×④ 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。

窒息を防止するため、フードのない衣服を着用させる。

▶午後70

A君(14歳、男子)は、心室中隔欠損症のために通院している。母親とともに外来を受診しているが、母親がトイレに行った際に、A君は「自分の心臓のことはよく理解しているし、もう1人で受診したいけど、母さんが心配だから一緒に行くってうるさくて」と看護師に話した。

看護師の最初の対応として適切なのはどれか。

- 母親にA君への関わりが過保護だと伝える。

- 母親の心配を理解してあげなさいとA君に話す。

- 次回からは1人で受診してもよいとA君に話す。

- 母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。

④ 母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。

思春期には、依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情を持ちながらも、自我同一性(アイデンティティ)の確立の過程で親からの心理的離乳がみられる。その意思を尊重して、母親のいない場でA君の気持ちを傾聴することが適切である。

▶午後71

A君(11歳、男児)。喘息発作のため救急外来に来院した。喘鳴が著明で、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%(room air)、ピークフロー値45%である。

まず行うべきA君への対応で適切なのはどれか。

- 起坐位を保つ。

- 水分摂取を促す。

- 胸式呼吸を促す。

- 発作の状況を尋ねる。

① 起坐位を保つ。

呼吸困難が軽減される起坐位での呼吸(起坐呼吸)を保つことが対応として優先される。

▶午後72

水溶性ビタミンはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

② ビタミンC

ビタミンには脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあり、脂溶性ビタミンはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKで、その他は水溶性ビタミンに分類される。

▶午後73

血清に含まれないのはどれか。

- インスリン

- アルブミン

- γ-グロブリン

- β-グロブリン

- フィブリノゲン

⑤ フィブリノゲン

フィブリノゲンは血液凝固因子の一つであり、血清からは除かれる。

▶午後74

出血が止まりにくくなる服用薬はどれか。

- β遮断薬

- ジギタリス

- ワルファリン

- ループ利尿薬

- サイアザイド系利尿薬

③ ワルファリン

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤である。出血を起こす、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

▶午後75

老視の原因はどれか。

- 瞳孔括約筋の筋力低下

- 水晶体の弾力低下

- 網膜の色素変性

- 硝子体の混濁

- 水晶体の混濁

② 水晶体の弾力低下

水晶体は毛様体筋の働きによりピント調整を行うが、生理的加齢により水晶体の弾力性が低下し、ピント調整機能が低下する(老視)。

▶午後76

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心房細動

- WPW症候群

- 心房性期外収縮

- 心室性期外収縮

- 完全房室ブロック

① 心房細動

心房細動は心房内の不整脈で、致死性不整脈である心室細動よりも緊急性は低いが、心房内で血栓ができやすく、大動脈を通じて脳などの血管を詰まらせる原因となる(心原性脳塞栓症)。

▶午後77

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉が感染する細胞はどれか。

- 好中球

- 形質細胞

- Bリンパ球

- ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球

- 細胞傷害性〈CD8陽性〉Tリンパ球

④ ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉は、免疫システムである白血球中のヘルパーT細胞に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。感染後は無症候で長時間経過し、ニューモシスティス肺炎など指標疾患を発症すると後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断される。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午後78

生活保護法で扶助として定められていないのはどれか。

- 教育

- 医療

- 授産

- 住宅

- 葬祭

③ 授産

生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8種類の扶助が設けられている。

*第5編2章 2.生活保護 p235

▶午後79

内服薬の初回通過効果が主に起こる部位はどれか。

- 口

- 肝臓

- 胆囊

- 膵臓

- 腎臓

② 肝臓

初回通過効果とは、内服薬が全身循環血に移行する前に、肝臓内の酵素によって代謝されることをいい、薬物の投与時には初回通過効果を考慮した上で投与方法、量を定める必要がある。

▶午後80

放射線被ばく後、新たな発症について長期の観察が必要な障害はどれか。

- 胃炎

- 食道炎

- 甲状腺癌

- 高尿酸血症

- 皮膚のびらん

③ 甲状腺癌

長時間にわたり連続的・断続的に放射線に被ばくした場合、皮膚障害や造血器障害を引き起こすほか、比較的長い潜伏期間を経て白血病や皮膚癌、甲状腺癌などを発症する場合もあるため、長期的な観察が必要となる。

*第8編 5.2〕電離放射線障害防止対策 p302~303

▶午後81

副交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

- 瞳孔の散大

- 発汗の促進

- 心拍数の低下

- 気管支の拡張

- 消化液の分泌亢進

③ 心拍数の低下

⑤ 消化液の分泌亢進

自律神経のうち副交感神経が優位になることで、心拍数が低下したり、消化液の分泌量が増加する。そのほかは交感神経の作用である。

▶午後82

小腸からそのまま吸収されるのはどれか。2つ選べ。

- グルコース

- スクロース

- マルトース

- ラクトース

- フルクトース

① グルコース

⑤ フルクトース

炭水化物の最小単位である単糖類は小腸からそのまま吸収され、グルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)、ガラクトースがそれに当たる。その他は単糖が二つ結びついた二糖類であり、消化酵素によって分解された後、小腸に吸収される。

▶午後83

鉄欠乏性貧血の症状または所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

- 動悸

- 匙状爪

- ほてり感

- 運動失調

- 皮膚の紅潮

① 動悸

② 匙状爪

鉄欠乏性貧血は貧血の多くを占め、特徴的な症状として爪がスプーンのように反り返った匙状爪(スプーンネイル)や氷を食べたくなる異食症、貧血共通の症状として全身倦怠感や動悸などが現れる。

▶午後84

大腸内視鏡検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 検査前日の朝から絶食とする。

- 腸管洗浄液は6時間かけて内服する。

- 迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。

- 検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。

- 検査後に下血の有無を観察する。

③ 迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。

⑤ 検査後に下血の有無を観察する。

大腸内視鏡検査は内視鏡を肛門から挿入し、腸内を直接観察する検査である。合併症として迷走神経反射による血圧低下のほか、大腸の壁に穴が開く腸穿孔のおそれがあり、その有無を確認するため、検査後は肛門から排泄される下血の有無を観察する必要がある。

×① 検査前日の朝から絶食とする。

前日は夕方に消化の良い低残渣食を食べ、検査当日の朝は絶食とする。

×② 腸管洗浄液は6時間かけて内服する。

腸管洗浄液は3~4時間をかけて約2L内服する。

×④ 検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。

胃内視鏡検査とは異なり、咽頭や食道を通過する検査ではなく、嚥下障害のリスクは低い。

▶午後85

意識障害はどれか。2つ選べ。

- 昏睡

- 制止

- せん妄

- 途絶

- フラッシュバック

① 昏睡

③ せん妄

意識障害として、外部からの刺激に全く反応しない昏睡や、高齢者に多いせん妄(意識混濁に伴う幻覚等)が挙げられる。

▶午後86

加齢によって高齢者に脱水が起こりやすくなる理由はどれか。2つ選べ。

- 骨量の減少

- 筋肉量の減少

- 末梢血管抵抗の増強

- 渇中枢の感受性の低下

- 腎臓のナトリウム保持機能の亢進

② 筋肉量の減少

④ 渇中枢の感受性の低下

② 人間の体内で大量の水分を保持しているのは筋肉であるため、加齢による筋肉量の減少によって脱水が生じやすい。

④ 加齢によりのどの渇きを感じる渇中枢の感受性が低下し、水分摂取が遅れることで脱水が起こりやすくなる。

×① 骨量の減少

骨量の減少は脱水に影響しない。

×③ 末梢血管抵抗の増強

加齢により血管が硬くなり弾力性が失われると、血液が流れる際の血管抵抗が増大するが、脱水が起こりやすくなる原因ではない。

×⑤ 腎臓のナトリウム保持機能の亢進

加齢により腎臓のナトリウム保持機能が低下することで、体内から電解質が失われるナトリウム欠乏性脱水(低張性脱水)を起こしやすくなる。

▶午後87

妊娠の成立について正しいのはどれか。2つ選べ。

- プロラクチンの急増によって排卵が促される。

- 排卵後、卵子が受精能を有するのは通常24時間である。

- 射精後、精子が受精能を有するのは通常80時間である。

- 着床は受精後7日前後である。

- 受精後、プロゲステロンの分泌がなくなる。

② 排卵後、卵子が受精能を有するのは通常24時間である。

④ 着床は受精後7日前後である。

卵子の受精能は排卵後約24時間で、精子と融合して受精卵となった後、細胞分裂を繰り返しながら子宮に移動(受精後4~5日)し、子宮内膜に着床を開始(受精後6〜7日)する。

×① プロラクチンの急増によって排卵が促される。

黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌増加により排卵が促される。

×③ 射精後、精子が受精能を有するのは通常80時間である。

精子の受精能は射精後約48~72時間である。

×⑤ 受精後、プロゲステロンの分泌がなくなる。

受精後、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加し、妊娠を維持する役割を持つ。

▶午後88

乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 心拍数110/分は正常である。

- 聴診ではⅠ音とⅡ音で心拍となる。

- バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

- 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

- 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

① 心拍数110/分は正常である。

⑤ 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

① 乳児期の心拍数の基準は110~130/分である。

⑤ 寒冷刺激により血圧が上昇し、正確な測定ができない場合があるため注意する。

×② 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

収縮期心音であるⅠ音、拡張期心音であるⅡ音で1心拍となる。

×③ バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

睡眠時などの安静時に行う。

×④ 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

心拍数は正常であるがそのリズムが不整である状態を呼吸性(洞性)不整脈といい、特に小児に多く、正常な現象である。

▶午後89

身長160cm、体重64kgである成人のBMIを求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②

① 2

② 5

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、BMI18.5未満でやせとされる。BMIは、体重(kg)÷(身長(m))2で求められる。本問では、64÷(1.6×1.6)=25となり、肥満判定となる。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p82

▶午後90

酸素を3L/分で吸入している患者。移送時に使用する500L酸素ボンベ(14.7MPa充塡)の内圧計は4.4MPaを示している。

使用可能時間(分)を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②分

① 5

② 0

酸素ボンベの残量(L)は以下のとおり求められる。

500:14.7=x:4.4

14.7x=500×4.4

14.7x=2200

x=2200÷14.7

x≒150 3L/分であるため、残りの使用時間は150÷3=50分となる。

資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第102回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向