第103回看護師国家試験 午前一般問題

平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第103回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

呼吸中枢の存在する部位はどれか。

- 大脳

- 小脳

- 延髄

- 脊髄

③ 延髄

呼吸中枢は、脳幹の橋から延髄にかけての部分にあり、呼気と吸気を調整し、呼吸リズムを形成している。

▶午前27

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

- 筋収縮のエネルギー源はADPである。

- 収縮力は関節が伸展した状態で最大となる。

- 骨格筋は副交感神経の指令を受けて収縮する。

- アクチンがミオシン上を滑走して筋収縮が起こる。

④ アクチンがミオシン上を滑走して筋収縮が起こる。

神経の刺激により筋細胞内の小胞体からカルシウムイオンが放出されることをきっかけに、アクチンとミオシン間の滑り運動による筋収縮が起こる。

×① 筋収縮のエネルギー源はADPである。

筋収縮のエネルギー源はATPであり、ミオシン頭部に存在する分解酵素によりADPとリン酸基に分解されてエネルギーが発生する。

×② 収縮力は関節が伸展した状態で最大となる。

収縮力は関節が屈曲した状態で最大となる。

×③ 骨格筋は副交感神経の指令を受けて収縮する。

随意筋である骨格筋は運動神経の指令を受けて収縮する。意識とは関係なく働く自律神経(交感神経、副交感神経)とは異なる。

▶午前28

光を屈折する眼の構造はどれか。

- 結膜

- 角膜

- 強膜

- 網膜

② 角膜

眼球に入った光は角膜と水晶体で屈折した後、眼球内を満たしている硝子体を通って網膜に移り、視神経を通じて信号が脳に伝達される。

▶午前29

心臓の自動的収縮について正しいのはどれか。

- 運動神経で促進される。

- 興奮を伝える刺激伝導系がある。

- ペースメーカーはHis〈ヒス〉束である。

- 中脳の血管運動中枢による支配を受ける。

② 興奮を伝える刺激伝導系がある。

刺激伝導系は、心臓を一定間隔で拍動させるための興奮刺激の流れをいう。

×① 運動神経で促進される。

×④ 中脳の血管運動中枢による支配を受ける。

心筋は自分の意思で動かすことのできない不随意筋であり、延髄の心臓血管中枢が自律神経(交感神経・副交感神経)を介して心拍の調節を行う。

×③ ペースメーカーはHis〈ヒス〉束である。

刺激伝導系のペースメーカーは右心房の洞房結節で、そこから生じた電気信号(リズム)は房室結節に集まり、ヒス束、プルキンエ線維、心室固有筋へと伝わっていく。

▶午前30

左心室の収縮力を抑制するのはどれか。

- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

- β遮断薬

- 硝酸薬

- 利尿薬

② β遮断薬

β遮断薬は、交感神経であるβ1受容体を遮断することで心臓の収縮を抑制する薬で、高血圧や狭心症、不整脈の改善に用いられる。

▶午前31

味覚障害の原因となるのはどれか。

- 亜鉛欠乏

- リン欠乏

- カリウム欠乏

- マグネシウム欠乏

① 亜鉛欠乏

舌にある多数の味蕾では5つの基本味(甘味・苦味・酸味・塩味・旨味)を知覚するが、味蕾の障害などにより味覚感度が低下する(味覚障害)。その原因として主に亜鉛不足が挙げられ、このほか鉄・ビタミン不足、加齢、ストレス、感染症、薬剤などが味覚障害の原因となることもある。

▶午前32

間欠性跛行が出現するのはどれか。

- 動脈塞栓症

- 血栓性静脈炎

- 深部静脈血栓症

- 閉塞性動脈硬化症

④ 閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉は手や足の動脈に生じる粥状動脈硬化で、初期症状としては手足の冷汗・しびれがあらわれ、その後、歩行によるふくらはぎの痛み(間歇性跛行)、安静時での疼痛、手足の腫瘍による壊死へと進行する。

▶午前33

胃癌についての組合せで正しいのはどれか。

- 腎臓転移――Wilms〈ウィルムス〉腫瘍

- 肝臓転移――Schnitzler〈シュニッツラー〉転移

- 卵巣転移――Krukenberg〈クルッケンベルグ〉腫瘍

- 胃周囲リンパ節転移――Virchow〈ウィルヒョウ〉転移

③ 卵巣転移――Krukenberg〈クルッケンベルグ〉腫瘍

胃癌は、漿膜から外側に散らばる腹膜播種や、リンパ・血液の流れに乗って臓器を移動するなどの転移が起こりうる。クルッケンベルグ腫瘍は胃癌が卵巣へ転移した腫瘍である。

×① 腎臓転移――Wilms〈ウィルムス〉腫瘍

ウィルムス腫瘍は、主に小児の腎臓に発生する、原因不明の腫瘍をいう。

×② 肝臓転移――Schnitzler〈シュニッツラー〉転移

シュニッツラー転移は、胃癌のダグラス窩への転移をいう。

×④ 胃周囲リンパ節転移――Virchow〈ウィルヒョウ〉転移

ウィルヒョウ転移は、胃癌の左鎖骨上窩リンパ節への転移をいう。

▶午前34

腎盂腎炎について正しいのはどれか。

- 両腎性である。

- 初尿を用いて細菌培養を行う。

- 肋骨脊柱角の叩打痛が特徴である。

- 原因菌はGram〈グラム〉陽性球菌が多い。

③ 肋骨脊柱角の叩打痛が特徴である。

腎盂腎炎は、尿管につながる腎盂が、尿道から上行した細菌に感染することで起こる炎症で、第12肋骨と脊柱の間の部分を軽く叩打した際に生じる強い痛み(肋骨脊柱角叩打痛)はその特徴である。

×① 両腎性である。

腎臓の片側だけに炎症が生じることが多い(片腎性)。

×② 初尿を用いて細菌培養を行う。

出始めの初尿には外尿道周辺の細菌が混じるため、検査の正確性のために中間尿を用いる。

×④ 原因菌はGram〈グラム〉陽性球菌が多い。

大腸菌などのグラム陰性桿菌が原因菌である。

▶午前35

介護保険の第1号被保険者について正しいのはどれか。

- 予防給付対象者は要介護1である。

- 保険料は所得段階別の定額である。

- 医療保険者が保険料を徴収する。

- 対象は60歳以上である。

② 保険料は所得段階別の定額である。

市町村ごとに介護サービス量や所得などに応じた定額保険料が設定される。

×① 予防給付対象者は要介護1である。

要介護等の状態にあると判定された場合、要介護(1~5)の者には介護給付、要支援(1・2)の者には予防給付が支給される。

×③ 医療保険者が保険料を徴収する。

×④ 対象は60歳以上である。

介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者であり、介護保険制度の保険者である市町村が保険料を徴収する。一方、第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者で、医療保険者が保険料を徴収する。

*第5編1章 11.介護報酬と費用負担 p230~231

▶午前36改変

令和元年(2019年)健やか親子21(第2次)の中間評価において、改善したと評価されていないのはどれか。

- 妊産婦死亡率

- 十代の喫煙率

- 十代の自殺死亡率

- むし歯のない3歳児の割合

③ 十代の自殺死亡率

健やか親子21(第2次)の中間評価では、直近値(平成29年)の十代の自殺死亡率がベースライン値(平成24年)に比較して、10~14歳は増加、15~19歳は減少し、「変わらない」と評価された。①、②、④は改善したと評価されている。

*第3編2章 1.3〕健やか親子21 p99~100

▶午前37

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。

- 任意入院

- 応急入院

- 勧告入院

- 医療保護入院

③ 勧告入院

勧告入院は感染症法に基づくもので、感染症患者に対する十分な説明と同意を踏まえた入院制度である。

×① 任意入院

精神障害者自身の同意に基づく任意入院は、精神保健福祉法に基づく入院形態である。

×② 応急入院

×④ 医療保護入院

任意入院を行えないが家族の同意がある場合の医療保護入院、家族の同意もとれない場合に72時間以内の応急入院は、精神保健福祉法に基づく入院形態である。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前38

救急医療体制とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 初期救急医療体制――休日・夜間急患センター

- 第2次救急医療体制――高度の診療機能を持つ24時間救命救急センター

- 第3次救急医療体制――在宅当番医

- 広域救急患者搬送体制――へき地巡回診療車

① 初期救急医療体制――休日・夜間急患センター

救急医療体制は、重症度・緊急度に応じた階層状の構造となっている。初期救急医療機関は、外来診療によって比較的症状の軽い救急患者の対応を行うもので、在宅当番医制と休日夜間急患センターが対応する。

×② 第2次救急医療体制――高度の診療機能を持つ24時間救命救急センター

2次救急医療機関は、入院治療を必要とする重症の救急患者の医療を行うもので、病院群輪番制度が対応する。

×③ 第3次救急医療体制――在宅当番医

3次救急医療機関は、2次救急医療機関で対応できない重症および複数の診療科にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れるもので、救命救急センターが対応する。

×④ 広域救急患者搬送体制――へき地巡回診療車

広域救急患者搬送体制としては、ドクターヘリの整備が進んでいる。

*第4編1章 3.3〕救急、休日夜間医療 p172~174

▶午前39

クリティカルシンキングで適切なのはどれか。

- 直観的アプローチである。

- 主観的情報を重視した考え方である。

- 物事を否定的にみる思考過程である。

- 根拠を持ち実践することを可能にする。

④ 根拠を持ち実践することを可能にする。

クリティカルシンキングは、感情や主観に流されず、その事象の本質を批判的(×否定的)・客観的に見極める考え方をいう。

▶午前40

立位の腹部エックス線写真を別に示す。

この状態で出現している所見はどれか。

- 体液波動

- 皮膚線条

- 腹部膨満

- 皮下静脈の怒張

③ 腹部膨満

立位での腹部エックス線で、腸閉塞に特徴的な空気と液体の貯留によるニボー像(鏡面像)がみられ、腸管の内容物が肛門側に通過できずに腹部膨満感が出現していると考えられる。

▶午前41

無菌室で使用する物品とその滅菌方法の組合せで適切なのはどれか。

- ビニール袋に入った菓子――酸化エチレンガス滅菌

- ステンレス製のスプーン――高圧蒸気滅菌

- プラスチック製の箸――乾熱滅菌

- 紙製の絵本――低温プラズマ滅菌

② ステンレス製のスプーン――高圧蒸気滅菌

オートクレーブを用いた滅菌を高圧蒸気滅菌といい、乾熱滅菌等に比べて低温・短時間での滅菌ができる。高温・高圧に耐えるステンレス製スプーンに用いることが適している。

▶午前42

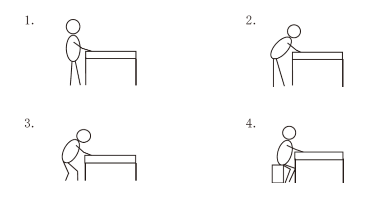

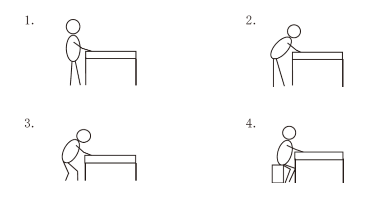

看護師の作業時の姿勢と作業台を図に示す。

腰部の負担が最も小さいのはどれか。

①

高めの作業台により背筋が曲がることがないため、腰部への負担が最も小さい。低めの作業台による前傾姿勢(②、③)や浅い腰掛け(④)は腰部に負担をかける。

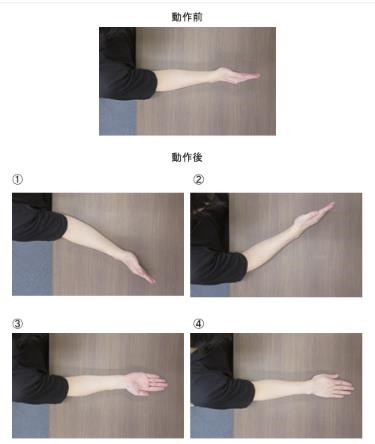

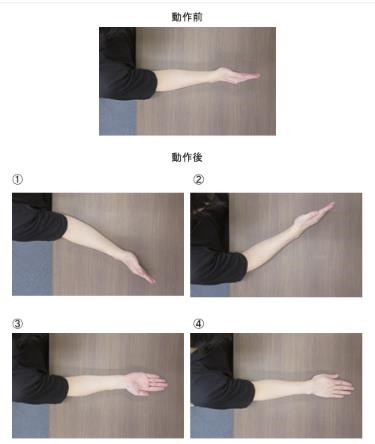

▶午前43

前腕の動きを肩部上方から撮影した写真を別に示す。

前腕の回外を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

肘を90度に屈曲した状態から前腕をひねって手のひらを上に向ける運動が回外であり、ドアノブをひねる際など日常的に用いられる(下に向ける④は回内)。なお、①は外旋、②は内旋である。

▶午前44

胸壁を呼気時に圧迫して気道分泌物の移動を促す手技はどれか。

- 振動法

- 咳嗽誘発法

- スクイージング

- 用手的呼吸介助法

③ スクイージング

スクイージングは排痰促進法の一つであり、患者の呼気に合わせて胸郭を絞る(squeeze)ように圧迫するものである。

▶午前45

創傷の治癒過程における増殖期の状態はどれか。

- コラーゲンが成熟する。

- 基底細胞が創面を覆い始める。

- 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。

- マクロファージによって創内の細菌が排除される。

③ 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。

創傷の治癒過程は「出血凝固期」「炎症期」「増殖期」「成熟期」の4段階を経る。増殖期には、コラーゲンが生成され、新しい血管(肉芽組織)が形成される。続く成熟期ではコラーゲンの成熟により瘢痕組織(傷跡)となる。

▶午前46

動脈性外出血の止血帯を用いた間接圧迫法について適切なのはどれか。

- 圧迫開始時刻を記載する。

- 幅が1cmの止血帯を用いる。

- 動脈圧より低い圧を加える。

- 圧迫は2時間に1回緩める。

① 圧迫開始時刻を記載する。

間接圧迫止血法では、出血部位に近い中枢側(心臓側)の動脈を、動脈圧より強く圧迫することで止血する方法である。長時間の圧迫は血流障害や神経麻痺を引き起こすおそれがあるため、圧迫開始時刻を記録し、30分に1度程度緩める必要がある。

▶午前47

在宅医療が必要な患者の退院調整について適切なのはどれか。

- 医師が退院調整の決定権をもつ。

- 退院調整は入院時から開始する。

- 退院時に診療録を訪問看護師に渡す。

- 退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象ではない。

② 退院調整は入院時から開始する。

在宅医療を必要とする入院患者に対しては、退院後に必要とする医療資源や援助、緊急時の対応等を把握し、切れ目なく在宅生活に移行できるようにするため、入院時から情報収集を行い、退院調整部署と連携することが適切である。

▶午前48

成人の身体の特徴について正しいのはどれか。

- 加齢に伴う聴力の低下は、低音で現れやすい。

- 青年期は、成人期の中で基礎代謝量が最も高い。

- 眼の調節力の低下は、硝子体の弾力性低下が原因である。

- 女性の更年期障害は、テストステロンの分泌低下が原因である。

② 青年期は、成人期の中で基礎代謝量が最も高い。

日本人の食事摂取基準(2020年版)で推定された基礎代謝量は、男性は15~17歳(1,610kcal/日)、女性は12~14歳(1,410kcal/日)で最も高く、青年期以降は加齢に伴って低下していく。

×① 加齢に伴う聴力の低下は、低音で現れやすい。

加齢に伴う難聴では蝸牛など感音系の器官が障害され、特に高音域が聞こえづらくなる。

×③ 眼の調節力の低下は、硝子体の弾力性低下が原因である。

加齢により、光の量を調整する虹彩機能の低下、毛様体筋の働きによりピント調整を行う水晶体の弾力性低下などを原因として、眼の調節力は低下する。

×④ 女性の更年期障害は、テストステロンの分泌低下が原因である。

閉経(約50歳)前後の更年期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少する一方で、卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンの分泌は増えることにより、ホルモンのバランスが乱れてほてりや発汗、抑うつなどの症状がみられる。

▶午前49改題

術後合併症で術前の喫煙と最も関連が強いのはどれか。

- 尿閉

- 腸閉塞

- 手術部位感染

- ダンピング症候群

③ 手術部位感染

喫煙習慣者では手術に伴う合併症の危険性が高まり、呼吸器や循環器の合併症のほか、手術で生じた創傷の治りにくさや開きやすさ、それに伴う感染などの影響を及ぼす。

▶午前50

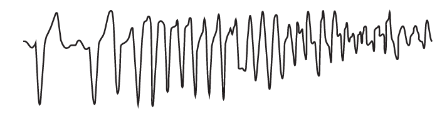

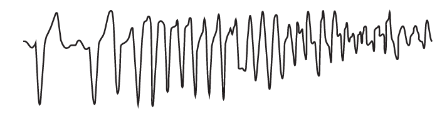

心電図モニターで不整脈の変化がみられた。このときの心電図を別に示す。

初期対応で適切なのはどれか。

- 胸骨圧迫を行う。

- 体表面ペーシングを準備する。

- 自覚症状がなければ経過観察をする。

- 自覚症状と血圧を医師に報告して指示を待つ。

① 胸骨圧迫を行う。

心電図モニターにおいて心室興奮(QRS波)が不明瞭・不規則であり、致死性不整脈である心室細動の特徴である。直ちに救命処置として胸骨圧迫を行い、不整脈を取り除く除細動器の準備を行う必要がある。

▶午前51

Aさん(56歳)は、膵癌で幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を受け、膵臓は約1/3になった。経過は良好である。

Aさんの消化吸収機能で正しいのはどれか。

- 脂肪吸収が低下する。

- ビタミンの吸収障害が起こる。

- 蛋白質が小腸粘膜から漏出する。

- 炭水化物を消化する能力は低下しない。

① 脂肪吸収が低下する。

膵臓は、脂肪分解酵素であるリパーゼや糖質分解酵素であるアミラーゼを分泌するため、切除術によりその分泌機能が低下することで、脂肪や炭水化物の消化吸収能力は低下する。

▶午前52

Aさん(57歳、男性)は、肺癌で放射線治療後、放射線肺炎を発症し、1か月半前から副腎皮質ステロイドにより治療中である。2日前から38.0℃の発熱と頭痛が出現し、検査の結果、前頭葉に膿瘍が認められた。現在のAさんの血液検査データは、白血球12,000/μL、空腹時血糖101mg/dL、HbA1c5.9%、CRP4.6mg/dLである。

膿瘍の発症に関与した副腎皮質ステロイドの副作用はどれか。

- 糖尿病

- 易感染

- 高血圧症

- 創傷治癒遷延

② 易感染

副腎皮質ステロイドの副作用〈有害事象〉として、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉などが挙げられる。発熱や白血球増加症、炎症マーカーであるCRPの高値から、易感染状態からの脳内感染(脳膿瘍)が考えられる。

▶午前53

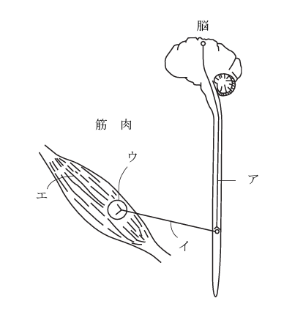

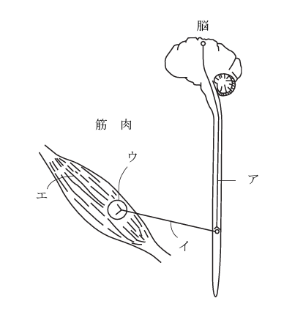

運動神経の刺激の伝達経路を図に示す。

Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で主に障害される部位はどれか。

- ア

- イ

- ウ

- エ

② イ

ギラン・バレー症候群は、ウイルス感染や細菌感染により免疫システムが異常をきたし、末梢神経が障害され、脱力や麻痺、嚥下障害などが生じるものである。末梢神経は上位運動ニューロン(ア)と神経筋接合部(ウ)の間に当たる。

▶午前54

広汎子宮全摘術後の性機能障害に対する看護で適切なのはどれか。

- 性生活に関する指導はパートナーにも行う。

- 性行為は手術後約2週間で再開できると説明する。

- 腟が乾燥している場合は、性行為を避けるよう説明する。

- 性に対する不安を患者が表出するまで、性の話題を避ける。

① 性生活に関する指導はパートナーにも行う。

広汎子宮全摘出術は子宮の周囲組織を含めて広範囲の切除を行うもので、術後も性生活は可能であるが、膣が短くなったり膣分泌液の低下など性機能障害により性交痛等が生じやすくなるため、開始時期や潤滑ゼリーの使用など、パートナーと意識を合わせた性生活を指導することが適している。

▶午前55

高齢者のエイジズムについて正しいのはどれか。

- 高齢者の価値を認めるものである。

- 高齢者の権利を擁護するものである。

- 高齢者を生活環境の違いで区別するものである。

- 高齢者という理由で不当な扱いをするものである。

④ 高齢者という理由で不当な扱いをするものである。

エイジズムとは年齢による偏見や差別をいい、特に高齢者に対する差別が問題となる。

▶午前56

Aさん(75歳、男性)は、1人で暮らしている。Aさんは、耳鳴が気になり耳鼻科を受診したところ、老人性難聴と診断された。Aさんは、医師から補聴器の使用を勧められたが「どうせ1人で誰とも話さないから必要ない。生活していて不便なことはない」と言う。

Aさんへの説明として適切なのはどれか。

- 「難聴は治りますよ」

- 「文字盤を利用しましょう」

- 「一度補聴器を試してみましょう」

- 「聞こえないとますます孤立しますよ」

③ 「一度補聴器を試してみましょう」

老人性難聴は、加齢により蝸牛など感音系の器官が不可逆的に障害されるものであり、補聴器は改善のための唯一の手段である。耳鼻科を受診するなど改善の意思はうかがえるため、利用につなげるために補聴器の体験を促すことが適切である。

▶午前57

老人性皮膚搔痒症について正しいのはどれか。

- 感染が原因である。

- 高温多湿な夏季に多発する。

- 硫黄入り入浴剤の使用で改善する。

- 入浴後に保湿クリームの使用を勧める。

④ 入浴後に保湿クリームの使用を勧める。

入浴後、皮膚が乾燥する前に保湿クリームを使用することで、水分の蒸発を防いで保湿することができる。

×① 感染が原因である。

老人性皮膚搔痒症は、加齢により角質層の皮脂の分泌量が減少することで、皮膚のバリア機能が低下し、乾燥が進んでかゆみが生じるものである。

×② 高温多湿な夏季に多発する。

気温の低下に伴い湿度が低下する冬季において、肌が乾燥して多発する。

×③ 硫黄入り入浴剤の使用で改善する。

硫黄は解毒作用が強く、皮脂を除去する性質があるため避ける。

▶午前58

高齢者のうつ病の説明で正しいのはどれか。

- 電気けいれん療法は行わない。

- 認知症との区別はつきやすい。

- 三環系抗うつ薬を第一選択薬とする。

- 若年者と比べて身体症状の訴えが多い。

④ 若年者と比べて身体症状の訴えが多い。

気分障害であるうつ病は、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった精神症状と、不眠、食欲不振、疲労感といった身体症状があらわれる。高齢者では特に身体症状に対する訴えや強い不安を特徴とし、微細な身体の不調を重い病気と思い込む心気症状はその一つである。

×① 電気けいれん療法は行わない。

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在は、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

×② 認知症との区別はつきやすい。

高齢者のうつ病に多い心気的な訴えは、記憶力の衰えの訴えなど認知症的な特徴も多く、認知症外来を受診する患者の5人に1人はうつ病性障害であるとされる。

×③ 三環系抗うつ薬を第一選択薬とする。

うつ病に対する抗うつ薬としては選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が用いられる。

▶午前59

高齢者が自身の終末期における生き方や死の迎え方の意向を表示する方法としてのアドバンスディレクティブ〈事前指示〉について正しいのはどれか。

- 法的な拘束力がある。

- 代理人を指名できない。

- 口頭や文書で意思表示できる。

- 財産の管理者の指定ができる。

③ 口頭や文書で意思表示できる。

アドバンスディレクティブ〈事前指示〉とは、患者が将来、自らの判断能力を喪失した際に備えて、あらかじめ代理人や医療行為内容の意思表示を口頭や文書で行うことをいい、法的な拘束力はないが本人の意思は尊重される。

▶午前60改題

令和4年(2022年)国民生活基礎調査で、同居している主な介護者のストレスや悩みの原因で最も割合の高いのはどれか。

- 自分の仕事

- 家族の病気や介護

- 家族との人間関係

- 自由にできる時間がない

② 家族の病気や介護

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因をみると「家族の病気や介護」が最も多く、こうした介護者の負担軽減のため、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用したレスパイトケア(介護者の一時的な休息支援)の拡充が図られている。

*第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p229~230

▶午前61

小児の睡眠の特徴で正しいのはどれか。

- 新生児の全睡眠におけるレム睡眠の割合は約50%である。

- 乳児の睡眠は単相性である。

- 成長に伴いレム睡眠が増加する。

- 10歳ころから成人と同じ睡眠覚醒リズムになる。

① 新生児の全睡眠におけるレム睡眠の割合は約50%である。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、新生児ではレム睡眠が睡眠の約半分を占める。

×② 乳児の睡眠は単相性である。

単相性の睡眠とは1日1回まとまった睡眠を取ることで、乳児期や老年期では覚醒と睡眠を繰り返す多相性の睡眠となる。

×③ 成長に伴いレム睡眠が増加する。

新生児以降、年齢とともにレム睡眠の時間は減少する。

×④ 10歳ころから成人と同じ睡眠覚醒リズムになる。

幼児期(3~6歳)には、成人と同様に、レム睡眠とノンレム睡眠が約90分ごとに繰り返される睡眠覚醒リズムとなる。

▶午前62

小児の一次救命処置において推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)はどれか。

- 少なくとも約 80回/分

- 少なくとも約100回/分

- 少なくとも約120回/分

- 少なくとも約140回/分

③ 少なくとも約100回/分

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、胸骨中央下部への胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。幼児や小児の場合も、圧迫箇所や回数、人工呼吸頻度は成人と同様である(ただし、強さは胸の厚みの3分の1が沈み込む深さ)。

▶午前63

若年性特発性関節炎で入院している子どもの看護で適切なのはどれか。

- 発疹が出現している間は隔離する。

- Raynaud〈レイノー〉現象の観察をする。

- 強い関節痛があるときは局部を安静に保つ。

- 朝のこわばりのある関節部位に冷湿布を貼用する。

③ 強い関節痛があるときは局部を安静に保つ。

若年性特発性関節炎は16歳未満の若年者に生じる原因不明の慢性関節炎である。関節の腫れや痛み、それに伴う高熱などリウマチ性症状が主であるため、抗炎症薬による薬物療法や痛みのある局部の安静、こわばり部位への温罨法などが有効である。

▶午前64

妊娠期の不快症状と予防の組合せで適切なのはどれか。

- 下肢のけいれん――葉酸の摂取

- つわり――においの強い食事の摂取

- 便秘――緩下薬の服用

- 腰痛――硬めのマットレス使用

④ 腰痛――硬めのマットレス使用

妊娠に伴い胎児の重みを支える腰部への負荷が大きくなり、腰痛が生じやすい。硬めのマットレスは体が沈み込まないため寝返りが打ちやすく、腰痛の緩和につながる。

×① 下肢のけいれん――葉酸の摂取

妊娠期の下肢のけいれん(こむら返り)は筋肉の疲労や栄養不足によって生じ、カルシウムやその吸収を促進するビタミンDの摂取により予防する。葉酸の摂取は、胎児の二分脊椎など神経管閉鎖不全の予防となる。

×② つわり――においの強い食事の摂取

つわりは妊娠初期から中期に生じやすく、嗅覚が過敏となり吐き気を催すことがあるため、においの強い食事は避ける。

×③ 便秘――緩下薬の服用

妊娠期にはプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加し、腸の蠕動運動が抑制されるため便秘が生じやすい。緩下剤は排便を促進する下剤であるが、まずは食物繊維の多い食事や適度な水分摂取、運動などの生活指導により便秘の予防を図ることが適切である。

▶午前65

正常の分娩経過で正しいのはどれか。

- 分娩開始は、陣痛が15分間隔に起こった時点とする。

- 発露は、胎児先進部が陰裂間に常に見えている状態である。

- 分娩第2期は、破水から胎児が娩出するまでの期間である。

- 分娩第4期は、胎盤娩出から会陰縫合術の終了までの期間である。

② 発露は、胎児先進部が陰裂間に常に見えている状態である。

分娩は経過に沿って第1期から第4期に分かれる。いきみ時に膣口から胎児の頭が見え隠れする排臨や、常に見えている発露は分娩第2期に見られる。

×① 分娩開始は、陣痛が15分間隔に起こった時点とする。

分娩開始は、陣痛が規則的に1時間に6回以上(10分以内の間隔)に起こった時点である。

×③ 分娩第2期は、破水から胎児が娩出するまでの期間である。

×④ 分娩第4期は、胎盤娩出から会陰縫合術の終了までの期間である。

第1期は陣痛開始から子宮口全開大まで、第2期は子宮口全開大から胎児娩出まで(排臨、発露含む)、第3期は胎児の娩出から胎盤の娩出まで、第4期は分娩後2時間までの期間である。

▶午前66

成乳と比較した初乳の特徴で正しいのはどれか。

- ラクトアルブミンが少ない。

- IgAの含有量が多い。

- 粘稠度が低い。

- 乳糖が多い。

② IgAの含有量が多い。

初乳には免疫物質(IgA)や蛋白質(ラクトアルブミン等)、ミネラル(塩類)が多く、一方で成乳には乳糖や脂肪が多く、このため初乳で粘稠度が高い。

▶午前67

Aさんは妊娠28週で子宮内胎児死亡のため死児を出産した。翌日、児との面会で、Aさんは「ごめんね」と言い、身動きせずにじっと児を見つめていた。

Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 「つらいですよね」

- 「早く忘れましょう」

- 「元気を出してください」

- 「次の妊娠について考えましょう」

① 「つらいですよね」

死産を受容するまでの過程において、楽観的、逃避的ではなく、共感的にAさんに接し、悲しみを徐々に受け入れるサポートを行うことが適切である。

▶午前68

知覚障害はどれか。

- 幻味

- 離人症

- 注察妄想

- 観念奔逸

① 幻味

人間の感覚として、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)、あるいは皮膚感覚や深部感覚などの体性感覚があるが、その感覚を統合する知覚において障害が生じた場合、例えば味覚では、実際とは異なる毒性の味などを感じる幻味が起こる。

▶午前69

認知行動療法で最も期待される効果はどれか。

- 過去の心的外傷に気付く。

- 薬物療法についての理解が深まる。

- 物事の捉え方のゆがみが修正される。

- 自分で緊張を和らげることができるようになる。

③ 物事の捉え方のゆがみが修正される。

人間は認知のあり方(物事の考え方や受け取り方)が気分や行動に影響を与える。認知行動療法は、認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって精神疾患を治療することを目的とした精神療法として広く活用されている。

▶午前70

精神科デイケアの目的はどれか。

- 陽性症状を鎮静化する。

- 社会生活機能を回復する。

- 家族の疾病理解を深める。

- 単身で生活できるようにする。

② 社会生活機能を回復する。

精神科デイケアは、精神障害のある者を対象に、社会参加や社会復帰(復職、就労、進学・復学等)を目的として、生活リズムの改善やコミュニケーション能力の向上、精神疾患の再発防止などを図る通所施設であり、医療保険の適用対象となっている。

▶午前71

現在の日本の精神医療について正しいのはどれか。

- 精神及び行動の障害で入院した患者で最も多いのはうつ病である。

- 人口当たりの精神病床数はOECD加盟国の中では低い水準である。

- 各都道府県及び政令指定都市に精神保健福祉センターが設置されている。

- 精神障害者保健福祉手帳制度によって外来通院の医療費の給付が行われる。

③ 各都道府県及び政令指定都市に精神保健福祉センターが設置されている。

精神保健福祉センターは都道府県・指定都市に設置され、専門技術職員(精神保健福祉相談員含む)により保健所を中心とする地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関である。

×① 精神及び行動の障害で入院した患者で最も多いのはうつ病である。

精神病床に入院している患者では、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が最も多く、半分以上を占めている。

×② 人口当たりの精神病床数はOECD加盟国の中では低い水準である。

令和4年(2022年)の精神病床数は32.2万床で、以前と比べて減少しているものの国際的にみても非常に高い水準にある。

×④ 精神障害者保健福祉手帳制度によって外来通院の医療費の給付が行われる。

精神障害者の外来通院に係る医療費は、障害者総合支援法の自立支援医療(精神通院医療)として公費負担が行われている。精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあると認定された精神障害者に交付され、所得税・住民税の控除などが受けられる。

*第3編2章 4.精神保健 p111~118

▶午前72

Aさん(75歳、男性)は、脳梗塞後遺症による右半身不全麻痺がある。妻と2人で暮らしている。Aさんは要介護3で、訪問介護と通所介護のサービスを利用している。今回、Aさんは誤嚥性肺炎で入院し、退院後に訪問看護が導入された。

訪問看護師と介護支援専門員が連携して行う内容で優先度が高いのはどれか。

- 住宅改修の検討

- Aさんの妻の介護負担の把握

- 肺炎予防に必要なケアの提供

- 訪問介護による生活援助内容の確認

③ 肺炎予防に必要なケアの提供

誤嚥性肺炎で入院しており、右半身不全麻痺もあるため再発のリスクが高く、特に食事において誤嚥やそれにつながる肺炎を予防するための介助を行うことが優先される。

▶午前73

訪問看護に関する制度について正しいのはどれか。

- 平成12年(2000年)に老人訪問看護制度が創設された。

- サービスを開始するときに書面による契約は不要である。

- 訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。

- 介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。

④ 介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。

訪問看護ステーションは、都道府県知事から介護保険法に基づき事業者の指定を受け開設している。

×① 平成12年(2000年)に老人訪問看護制度が創設された。

老人訪問看護制度は、平成4年(1992年)に医療保険による訪問看護サービスとして創設された。平成12年(2000年)には、介護保険法の施行に伴い、介護保険制度の居宅サービスの一つとして訪問看護サービスが位置づけられた。

×② サービスを開始するときに書面による契約は不要である。

サービス契約の前に利用者に対して重要事項を説明し、同意を得た上で書面による契約を行い、サービスを開始する。

×③ 訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。

訪問看護ステーションの管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識・技能を有する者とされる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午前74

Aさん(70歳、男性)は、肺癌で骨転移がある。現在、Aさんは入院中であるが、積極的な治療は望まず「家で静かに暮らしたい」と在宅療養を希望し、24時間体制の訪問看護を利用する予定である。介護者であるAさんの妻と長男夫婦は「不安はあるが本人の希望をかなえたい」と話している。

退院前に、訪問看護師が行うAさんの家族への支援で優先度が高いのはどれか。

- 訪問介護の利用を勧める。

- 家族全員の看取りの意思確認をする。

- 退院後の処置を習得するよう指導する。

- 相談にいつでも対応することを伝える。

④ 相談にいつでも対応することを伝える。

積極的な治療は望まない終末期患者の意思や自己決定を尊重することが求められるが、介護者の不安や本人の突発的な痛みの緩和等のため、常に相談・連絡・対応できる旨を伝えることが適切である。

▶午前75

Aさん(45歳、女性)は、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉のため自宅で療養中である。Aさんは球麻痺症状が出現したため、経口摂取に加え、胃瘻による経管経腸栄養管理が開始された。

訪問看護師が行うAさんとAさんの家族への指導で適切なのはどれか。

- 水分は経口による摂取を勧める。

- 注入時間に生活パターンを合わせる。

- 経口摂取中の体位は頸部前屈位とする。

- 胃瘻からの半固形化栄養剤の使用は禁止する。

③ 経口摂取中の体位は頸部前屈位とする。

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉は、随意筋を支配する運動ニューロン(上位・下位)が変性・消失していく疾患で、嚥下障害を伴うため誤嚥が生じやすい。水分摂取等は胃瘻から行い、経口摂取を行う際には食事が気管に入りやすくなる頸部後屈ではなく、頸部前屈の体位が望ましい。

▶午前76

災害派遣医療チーム〈DMAT〉の活動で最も適切なのはどれか。

- 被災地域内での傷病者の搬送を行う。

- 外傷後ストレス障害〈PTSD〉に対応する。

- 長期の継続的な医療を行う。

- 被災地の復興を手助けする。

① 被災地域内での傷病者の搬送を行う。

災害派遣医療チーム〈DMAT〉は、約48時間以内(移動時間除く)の急性期に活動する専門的な医療チームである。災害時には被災地域内での搬送等の支援や、広域災害に対応したドクターヘリ等による重症患者の受け入れや治療を行う。

×② 外傷後ストレス障害〈PTSD〉に対応する。

発災後1か月以降に生じやすいPTSDの対応時期と重ならないとともに、精神医療等に専門的に当たるチームは、厳密には災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉である。

×③ 長期の継続的な医療を行う。

×④ 被災地の復興を手助けする。

DMATは急性期の活動が主であり、長期にわたる活動、復興期の活動は想定されていない。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p175~176

▶午前77

災害急性期に看護師が行う対応で最も適切なのはどれか。

- 情報の発信を行う。

- 各自の判断で行動する。

- 災害現場の安全を確保する。

- 災害時の対応マニュアルの見直しをする。

③ 災害現場の安全を確保する。

災害急性期においては患者と職員の安全を最優先とし、被害状況の確認、余震等に備えた災害現場や避難経路の安全確認を行うことが適している。

▶午前78

日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

- 国際協力機構〈JICA〉

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国連開発計画〈UNDP〉

- 赤十字国際委員会〈ICRC〉

① 国際協力機構〈JICA〉

開発途上国等への2国間協力として、わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じた政府開発援助〈ODA〉を実施している。

*第1編2章 11.2〕2国間協力 p34~35

▶午前79

外国人の女性が38.5℃の発熱のある生後3か月の男児を連れて小児科診療所を受診した。男児は上気道炎であった。女性は日本語が十分に話せず、持参した母子健康手帳から、男児はこの女性と日本人男性との間に生まれた子どもであることが分かった。夫は同居していない様子である。外来看護師は女性に、4か月児健康診査のことを知っているかを尋ねたが、女性は看護師の質問を理解できない様子であった。

男児が4か月児健康診査を受診するために必要な社会資源で優先度が高いのはどれか。

- 近所の病院

- 通訳のボランティア

- 児童相談所の児童福祉司

- 地区担当の母子健康推進員

② 通訳のボランティア

看護師の質問を理解できない程度にコミュニケーションが取れないため、健康診査を正確に行う上で通訳の優先度が高い。なお、外国人患者については受入医療機関や医療通訳の整備が図られている。

▶午前80

Aさん(42歳、男性、事務職)は、仕事中に居眠りをすることが多いと上司に注意されていた。Aさんの睡眠時間は7時間であり、寝つきはよいが、毎朝寝不足と頭痛を感じていた。最近、いびきがひどいと家族から指摘されて受診した。Aさんは、身長165cm、体重81kgである。

最も考えられるのはどれか。

- うつ病

- 低血糖症

- もやもや病

- ナルコレプシー

- 睡眠時無呼吸症候群

⑤ 睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が止まり、低酸素状態が生じるもので、いびきや起床時の頭痛・めまい、日中の眠気などの症状を起こす。AさんのBMI(体重(kg)÷身長(m)2)は25以上の肥満(29.8)に当たり、肥満が原因による気道閉塞型と考えられる。

▶午前81

慢性腎臓病の説明で正しいのはどれか。

- 糖尿病腎症は含まれない。

- 病期分類の5期から蛋白制限が必要である。

- 腎障害を示す所見が1週間持続すれば診断できる。

- 糸球体濾過量〈GFR〉の低下は診断の必要条件である。

- 病期の進行とともに心血管疾患のリスクも高くなる。

⑤ 病期の進行とともに心血管疾患のリスクも高くなる。

慢性腎臓病は、その重症度により5段階の病期(ステージ)に分類される。病期の進行により、水分やナトリウム、カリウムの排泄低下に伴う高血圧等が悪化し、心血管疾患の発症リスクは増大する。

×① 糖尿病腎症は含まれない。

慢性腎臓病には糖尿病性腎症を含み、近年の慢性透析患者の原疾患で第一位となっている。

×② 病期分類の5期から蛋白制限が必要である。

蛋白質は排泄時に腎臓に負担をかけるため、ステージ3(中度の機能低下)から蛋白制限を行う。

×③ 腎障害を示す所見が1週間持続すれば診断できる。

慢性腎臓病は腎機能の低下や障害が3か月以上持続している状態をいう。

×④ 糸球体濾過量〈GFR〉の低下は診断の必要条件である。

糸球体濾過量〈GFR〉は血清クレアチニン値を用いて推定される腎機能評価の指標であり、病期分類や人工透析導入の判断で必要となるが、診断の必要条件ではない。

▶午前82

血圧を上げる作用を持つのはどれか。2つ選べ。

- レニン

- インスリン

- カルシトニン

- ソマトスタチン

- ノルアドレナリン

① レニン

⑤ ノルアドレナリン

① レニンは腎臓で生成されるタンパク分解酵素で、分解・活性化の過程で血圧上昇作用をもつアンジオテンシジンⅡを作る。

⑤ ノルアドレナリンは副腎皮質から分泌されるホルモンで、交感神経の情報伝達物質として放出されることで血圧上昇をもたらす。

▶午前83

視床下部の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 感覚系上行路の中継核

- 長期記憶の形成

- 摂食行動の調節

- 飲水行動の調節

- 姿勢の調節

③ 摂食行動の調節

④ 飲水行動の調節

視床下部は間脳に位置し、自律神経機能や内分泌機能の調節を行っている中枢で、体温調節や摂食・飲水行動の調節のはたらきなどを持つ。①は視床、②は側頭葉(海馬)、⑤は小脳の機能である。

▶午前84

日和見感染症の起炎菌はどれか。 2つ選べ。

- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

- インフルエンザ菌

- A群溶連菌

- 髄膜炎菌

- 緑膿菌

① メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

⑤ 緑膿菌

日和見感染症とは、正常な宿主に対しては病原性を発揮しない病原体が、抵抗力の弱まった宿主に対しては病原性を発揮して起こる感染症である。その主要な起炎菌として、多剤耐性緑膿菌〈MDRP〉やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉が挙げられ、特に院内感染対策としても重要な課題である。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

▶午前85改題

予防接種法において定期予防接種の対象となっていない疾患はどれか。

- 結核

- 水痘

- 風しん

- B型肝炎

- 流行性耳下腺炎

⑤ 流行性耳下腺炎

定期予防接種対象(令和5年5月現在)

●生ワクチン

BCG(結核ワクチン)、麻しん・風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘、ロタウイルス(1価、5価)

●不活化ワクチン・トキソイド

ポリオ(IPV)、ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT)、百日せき・ジフテリア・破傷風混合(DPT)、百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合(DPT‐IPV)、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌(13価結合型)、肺炎球菌(23価莢膜ポリサッカライド)、インフルエンザ菌b型(Hib)、ヒトパピローマウイルス(HPV)(2価、4価、9価)

*第3編3章 4.予防接種 p142~148

▶午前86

患者の権利について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 患者は自分の医療情報を見ることができる。

- 患者は一度同意した治療方針を拒否できない。

- 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 患者が病室に不在の場合は検査の同意を家族から得る。

- 患者情報は患者と家族の同意なく保険会社に開示できる。

① 患者は自分の医療情報を見ることができる。

③ 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

リスボン宣言(患者の権利宣言)では、主治医以外の医師による助言(セカンドオピニオン)を受けるなど選択の自由の権利や、医療上の記録に記載されている自己の情報を知るなど情報に対する権利の原則を規定している。

*第4編1章 1.医療法 p166

▶午前87

Aさん(43歳、女性)は、吐血のため救急搬送され、食道静脈瘤破裂に対して緊急止血術が行われた。腹水は少量認められるが、経過は良好で近日中に退院を予定している。Aさんは5年前に肝硬変と診断されている。

Aさんへの食事指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 高蛋白食とする。

- 塩分は制限しない。

- 食物繊維を控える。

- 固い食品を控える。

- 辛い香辛料を控える。

④ 固い食品を控える。

⑤ 辛い香辛料を控える。

食道静脈瘤は肝硬変から合併しやすく、その破裂の再発予防のため、過度に硬い・辛い・熱い食べ物は避ける指導が適切である。

×① 高蛋白食とする。

蛋白質はアンモニアを産出して肝臓の負担を増やすため、蛋白質を制限する。

×② 塩分は制限しない。

腹水や浮腫を軽減するため、塩分を制限する。

×③ 食物繊維を控える。

アンモニアの排泄を促進するため、便通をよくする食物繊維を多く摂取する。

▶午前88

小児の痛みについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 新生児の痛みを把握する指標はない。

- 薬物療法よりも非薬物療法を優先する。

- 遊びは痛みに対する非薬物療法の1つである。

- 過去の痛みの経験と現在の痛みの訴えには関係がない。

- 3歳ころから痛みの自己申告スケールの使用が可能である。

③ 遊びは痛みに対する非薬物療法の1つである。

⑤ 3歳ころから痛みの自己申告スケールの使用が可能である。

③ 痛みのうち精神的不安などによるものは、遊びを通した痛み閾値(反応下限値)の上昇による非薬物療法が有効である。

⑤ ペインスケールは、痛みの程度を6段階に分けた表情を指し示すことで痛みを自己申告するもので、3歳から使用が可能である。

×① 新生児の痛みを把握する指標はない。

新生児の痛みは、表情や泣き声の程度、動作など、非言語的な指標を活用して把握する。

×② 薬物療法よりも非薬物療法を優先する。

痛みの原因・傷病が明らかな場合など、状況に応じて薬物療法を優先する。

×④ 過去の痛みの経験と現在の痛みの訴えには関係がない。

過去に経験した痛みは記憶され、現在の痛みの訴えに関係する。

▶午前89

思春期の続発性無月経について正しいのはどれか。2つ選べ。

- ストレスが誘因となる。

- 乳房の発育は認められない。

- 急激な体重の増減と関連する。

- 妊娠を希望するまで治療対象にならない。

- 診断基準の1つとして5か月以上の月経停止がある。

① ストレスが誘因となる。

③ 急激な体重の増減と関連する。

思春期における続発性無月経は、ダイエット等による急激な体重の減少や過度のストレス、スポーツが誘因となる。

×② 乳房の発育は認められない。

第二次性徴は、乳房発育、陰毛発生、初経(初めての月経)の順に進行するため、続発性無月経時にはすでに乳房発育が認められる。

×④ 妊娠を希望するまで治療対象にならない。

妊娠の希望にかかわらず、ホルモン補充療法やカウンセリングによる治療の対象となる。

×⑤ 診断基準の1つとして5か月以上の月経停止がある。

続発性無月経は月経が3か月みられない場合をいう。

▶午前90

Aさん(85歳、女性)は、1人で暮らしており、高血圧症がある。物忘れがあり、要支援2の認定を受け、通所介護と訪問看護を利用している。Aさんの長女は他県に住んでいる。

Aさんの健康状態を維持するために訪問看護師が行う支援で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 服薬管理の支援を行う。

- 水分の摂取状況を把握する。

- 入浴は控えるよう助言する。

- Aさんの長女に同居を勧める。

- 1人で買い物に行かないように助言する。

① 服薬管理の支援を行う。

② 水分の摂取状況を把握する。

高血圧症かつ物忘れがみられるため、降圧剤の服薬漏れを防ぐための支援や、脱水を起こさないように適切な水分摂取の確認を行うことが適している。

×③ 入浴は控えるよう助言する。

×⑤ 1人で買い物に行かないように助言する。

要介護区分は要介護状態になる前の要支援2であり、入浴や買い物など日常生活動作の過度な制限は要しない。

×④ Aさんの長女に同居を勧める。

通所介護と訪問看護を利用しており、家族に同居を勧めるまでは必要ない。

資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第103回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向