第107回看護師国家試験 午後一般問題

平成30年2月18日(日)に実施された第107回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第107回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後5(必修除外)

倫理原則の「正義」はどれか。

- 約束を守る。

- 害を回避する。

- 自己決定を尊重する。

- 公平な資源の配分を行う。

④ 公平な資源の配分を行う。

看護実践における倫理原則として、「自律尊重」「無危害」「善行」「公正と正義」「誠実と忠誠」の5原則がある。公平・公正な患者への対応や医療資源の分配は公正と正義の原則である。

×① 約束を守る。

誠実と忠誠の原則に当たる。

×② 害を回避する。

無危害の原則に当たる。

×③ 自己決定を尊重する。

自律尊重の原則に当たる。

▶午後12(必修除外)

潰瘍性大腸炎によって生じるのはどれか。

- 滲出性下痢

- 分泌性下痢

- 脂肪性下痢

- 浸透圧性下痢

① 滲出性下痢

滲出性下痢は腸粘膜の炎症により滲出液の分泌が増えることで生じる下痢であり、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病でもみられる。

×② 分泌性下痢

分泌性下痢は、細菌の毒素やホルモン、消化液の分泌異常により生じる下痢である。

×③ 脂肪性下痢

脂肪性下痢は、膵機能の低下によりリパーゼ(脂肪分解酵素)などの分泌が低下し、脂肪が分解されずに生じる下痢である。

×④ 浸透圧性下痢

浸透圧性下痢は、浸透圧性の高い食べ物が、水分を保持したまま腸管内に移動することで生じる下痢である。

▶午後22(採点除外改題)

静脈血採血の方法で正しいのはどれか。

- 駆血帯を巻いている時間は1分以内とする。

- 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。

- 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。

- 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。

① 駆血帯を巻いている時間は1分以内とする。

静脈血採血では、駆血帯は1分を超えないように採血部位の5~10cm上部(中枢側)に巻く。

×② 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。

針の刃面を上に向け、血管の走行に合わせて10~30度の角度で刺入する。

×③ 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。

溶血を避けるため内筒はゆっくり引く。

×④ 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。

針を抜いた後は、刺入部位を5分程度圧迫止血する。

▶午後26

味覚について正しいのはどれか。

- 基本味は5つである。

- 外転神経が支配する。

- 冷たい物ほど味が濃いと感じる。

- 1つの味蕾は1種類の基本味を知覚する。

① 基本味は5つである。

基本味は、甘味・苦味・酸味・塩味・旨味の5つである。

×② 外転神経が支配する。

味覚の伝導路として、舌前部2/3は顔面神経が、舌後部1/3は舌咽神経が、咽頭・喉頭は迷走神経が支配する。

×③ 冷たい物ほど味が濃いと感じる。

温度によって強く感じる基本味は異なり、例えば甘味や旨味は体温ほどの温かさで強く感じる。

×④ 1つの味蕾は1種類の基本味を知覚する。

味は舌などにある多数の味蕾で受容し、5つの基本味をすべて知覚する。

▶午後27

ビタミンと生理作用の組合せで正しいのはどれか。

- ビタミンA――嗅覚閾値の低下

- ビタミンD――Fe2+吸収の抑制

- ビタミンE――脂質の酸化防止

- ビタミンK――血栓の溶解

③ ビタミンE――脂質の酸化防止

ビタミンEは脂質の酸化を防止する抗酸化作用を持ち、ビタミンE欠乏により運動失調症を引き起こす。

×① ビタミンA――嗅覚閾値の低下

ビタミンAは網膜で光の吸収を制御するロドプシンを構成する物質で、ビタミンA欠乏により夜盲症を引き起こす。

×② ビタミンD――Fe2+吸収の抑制

ビタミンDはカルシウム吸収を促進する作用を持ち、ビタミンD欠乏により骨軟化症や骨粗鬆症の悪化を引き起こす。

×④ ビタミンK――血栓の溶解

ビタミンKは血液凝固作用を持ち、ビタミンK欠乏により出血傾向となる。

▶午後28

呼吸不全について正しいのはどれか。

- 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

- Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

④ Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

ヒュー・ジョーンズ分類は、呼吸器疾患の患者に対して、主観的情報である呼吸困難の重症度を評価する基準である。

×① 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

喘息重積発作などによる緊急性の高い急性呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉などによる長期にわたる慢性呼吸不全がある。

×② 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

×③ 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

呼吸不全は動脈血酸素分圧〈PaO2〉が60mmHg以下になることをいい、加えて動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45mmHg以下の場合をⅠ型、45mmHgを超える場合をⅡ型呼吸不全と分類する。

▶午後29

薬剤とその副作用〈有害事象〉の組合せで正しいのはどれか。

- 副腎皮質ステロイド――低血糖

- ニューキノロン系抗菌薬――髄膜炎

- アミノグリコシド系抗菌薬――視神経障害

- スタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉――横紋筋融解症

④ スタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉――横紋筋融解症

横紋筋融解症は骨格筋組織の分解による筋力低下や筋肉痛をいい、脂質異常症の治療薬として用いられるスタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉等による副作用〈有害事象〉としてみられる。

×① 副腎皮質ステロイド――低血糖

高血糖などの副作用〈有害事象〉がみられる。

×② ニューキノロン系抗菌薬――髄膜炎

消化器症状などの副作用〈有害事象〉がみられる。

×③ アミノグリコシド系抗菌薬――視神経障害

聴神経障害などの副作用〈有害事象〉がみられる。

▶午後30

Sjögren〈シェーグレン〉症候群について正しいのはどれか。

- 網膜炎を合併する。

- 男女比は1対1である。

- 主症状は乾燥症状である。

- 抗核抗体の陽性率は30%程度である。

③ 主症状は乾燥症状である。

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺などを中心に炎症が起きる自己免疫疾患であり、眼の乾燥(ドライアイ)や口腔の乾燥(ドライマウス)といった乾燥症状を引き起こす。

×① 網膜炎を合併する。

乾燥症状から角膜炎やむし歯などを合併しやすい。

×② 男女比は1対1である。

男女比は1:17と圧倒的に女性の発症が多く、50歳代をピークに中年女性で顕著である。

×④ 抗核抗体の陽性率は30%程度である。

シェーグレン症候群の抗核抗体の陽性率は80%程度である。

▶午後31

インフォーマルサポートはどれか。

- 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成

- 医師による居宅療養管理指導

- 近隣住民による家事援助

- 民生委員による相談支援

③ 近隣住民による家事援助

インフォーマルサポートは「互助」ともいい、法律や制度に則った専門的なフォーマルサポートとは異なり、費用負担等が制度的に裏付けされていない自発的なボランティアなどがこれに当たる。

▶午後32

ハイリスクアプローチについて正しいのはどれか。

- 費用対効果が高い。

- 成果が恒久的である。

- 一次予防を目的とする。

- 集団全体の健康状態の向上に貢献する。

① 費用対効果が高い。

ハイリスクアプローチとは、健診受診者等の集団をリスクに基づいて優先順位を付けた上で、疾病等のリスクが高いグループに絞って適切な対策を行うものである。健診などで疾病を早期発見する二次予防が目的で、集団全体を対象にする方法(ポピュレーションアプローチ)とは異なり、対象は限られるため費用対効果(コストパフォーマンス)が高い。

*第3編1章 1.3〕(1)特定健康診査・特定保健指導 p83

▶午後33

フィンク, S. L.の危機モデルの過程で第3段階はどれか。

- 防衛的退行

- 衝撃

- 適応

- 承認

④ 承認

臨床場面等で、危機的状況に対する過程を模式的に表した危機モデルを用いた対応がなされる。そのうち、フィンクは「衝撃」「防御的退行」「承認」「適応」の4段階を示し、感情的・防御的な対応から問題解決型の対応になっていく過程を表している。

▶午後34

クリティカル・シンキングの思考過程で正しいのはどれか。

- 物事を否定的にみる。

- 主観的情報を重視する。

- 直感的にアプローチをする。

- 根拠に基づいた判断を行う。

④ 根拠に基づいた判断を行う。

クリティカル・シンキングは、感情や主観に流されず、その事象の本質を批判的(否定ではない)・客観的に見極める考え方をいう。

▶午後35

学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。

- 小学生へのインフルエンザ予防の指導

- 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導

- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導

- 3〜4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導

③ ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導

HIVに対する差別や偏見はいまだに根強く、感染者への指導に当たっては人権・プライバシーに配慮した個別指導が望ましい。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午後36

感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。

- 病原体

- 感染源

- 感染経路

- 宿主の感受性

④ 宿主の感受性

感染症に対する免疫力の低下した感受性宿主などが予防接種により免疫の効果を得ることで、これまで多くの疾病の流行防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらすなど、感染症対策上、極めて重要な役割を果たしてきた。

*第3編3章 4.予防接種 p142~148

▶午後37

Aさん(85歳、女性)。左側の人工股関節置換術後10日である。日中は看護師の援助によって車椅子でトイレまで行くことは可能であるが、夜間はポータブルトイレを使用している。

Aさんの夜間の療養環境を整える上で適切なのはどれか。

- 足側のベッド柵は下げておく。

- 着脱しやすいスリッパを用意する。

- ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。

- 移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。

③ ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。

左側の人工股関節置換術を行っており、合併症である脱臼を防ぐために左側は安静にする必要がある。健側である右側にポータブルトイレを設置することで、ベッドを右足から降りられるようにする。

×① 足側のベッド柵は下げておく。

転落を防ぐため、足側のベッド柵を上げる。

×② 着脱しやすいスリッパを用意する。

スリッパの使用により床との摩擦が低下し、転倒のリスクが高まるため、移動時はスリッパを使用しない。

×④ 移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。

可動式のオーバーテーブルを支えにすると転倒の原因となるため、移動時にはベッド横の手すりをつかむ。

▶午後38

1948年に、看護教育の現状等に関する大規模な調査報告書「これからの看護〈Nursing for the future〉」を著した人物はどれか。

- リチャーズ, L.

- ブラウン, E. L.

- レイニンガー, M. M.

- ゴールドマーク, J. C.

② ブラウン, E. L.

第二次世界大戦後に出版されたブラウンの「これからの看護」(ブラウンレポート)は、戦中にあって停滞した看護教育等の課題を整理し、看護の専門化・高等教育化を提唱している。

▶午後39

ノンレム睡眠中の状態で正しいのはどれか。

- 骨格筋が弛緩している。

- 夢をみていることが多い。

- 大脳皮質の活動が低下している。

- 組織の新陳代謝が低下している。

③ 大脳皮質の活動が低下している。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、ノンレム睡眠は入眠直後から睡眠周期の前半に長く、大脳皮質の活動低下を特徴とする。

×① 骨格筋が弛緩している。

骨格筋活動の低下や急速眼球運動は、睡眠周期の後半に長くなるレム睡眠の特徴である。

×② 夢をみていることが多い。

高次認知機能を持つ大脳皮質の活動低下によりノンレム睡眠では夢をみることが少なく、脳や眼球が働くレム睡眠で多い。

×④ 組織の新陳代謝が低下している。

ノンレム睡眠で成長ホルモンの分泌が増加し、組織の新陳代謝が促進される。

▶午後40

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

④ 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬や向精神薬は麻薬診療施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

×① 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師に、麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師に限っている。

×② 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

麻薬の廃棄については都道府県知事に届け出る。

×③ アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控え、施用後のアンプルは残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。

*第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271

▶午後41

成人に対する一次救命処置〈BLS〉において、胸骨圧迫と人工呼吸との回数比で正しいのはどれか。

- 20対1

- 20対2

- 30対1

- 30対2

④ 30対2

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、呼吸を観察し、呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

▶午後42

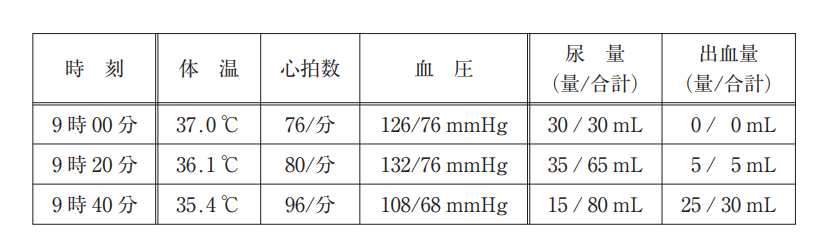

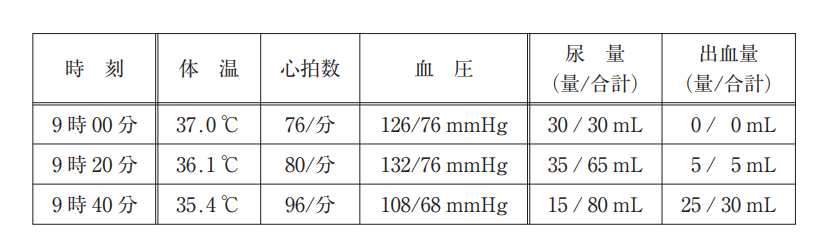

成人男性に対する全身麻酔下の膵頭十二指腸切除術が時に開始されてから40分間の経過を表に示す。

9時40分の時点で、間接介助の看護師が医師に確認の上、実施することとして適切なのはどれか。

- 輸血を準備する。

- 下半身を心臓より高くする。

- 加温マットの設定温度を上げる。

- 次の尿量測定を40分後に実施する。

③ 加温マットの設定温度を上げる。

術中の核心体温が36℃未満の状態は低体温と定義されており、生体機能に悪影響が生じるため加温マットによる体温の調節が適している。

×① 輸血を準備する。

9時40分時点の出血量は30mLで直ちに輸血を準備する必要はない。なお、膵頭十二指腸切除術は長時間にわたる複雑な手術であるため大量出血リスクは高く、術前の輸血体制の確保・確認が必要である。

×② 下半身を心臓より高くする。

下半身を心臓より高くするトレンデレンブルグ位は、ショックによる低血圧を来している場合に用いられることがある体位だが、低血圧の基準(収縮期血圧100mmHg以下・拡張期血圧60mmHg以下)を上回っているため不要である。

×④ 次の尿量測定を40分後に実施する。

尿量は循環血液量の指標になり、麻酔中は1時間あたり0.5~1.0mL/kg以上になるように管理する必要がある。9時40分の時点で尿量が減少しており、20分後の10時00分に1時間当たりの尿量を確認することが重要である。

▶午後43

インスリン製剤について正しいのはどれか。

- 経口投与が可能である。

- 冷凍庫で長期保存できる。

- 皮下注射は同じ部位に行う。

- 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

④ 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

インスリン製剤は糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用される。飛行機に搭乗する際は、貨物室での凍結や万一の紛失を避けるために、手荷物として持ち込むことが適切である。

×① 経口投与が可能である。

自己注射で投与する。

×② 冷凍庫で長期保存できる。

未開封時には凍結を避けるため2℃~8℃の冷蔵庫で保管する。

×③ 皮下注射は同じ部位に行う。

皮下の硬結を避けるため、注射部位は毎回2~3cmずらす。

▶午後44

廃用症侯群を予防する方法で正しいのはどれか。

- 関節固定後の等張性運動

- ギプス固定後からの等尺性運動

- 下腿の中枢から末梢へのマッサージ

- 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

② ギプス固定後からの等尺性運動

廃用症候群は、長期臥床などの活動性の低下により、筋力の低下や筋萎縮、起立性低血圧、食欲低下など二次的に身体機能が低下するものである。その予防のため、ギプス固定後は関節を動かさずに筋肉を収縮させる等尺性運動が適している。

×① 関節固定後の等張性運動

等張性運動は関節運動を伴うため、関節固定後の運動として適さない。

×③ 下腿の中枢から末梢へのマッサージ

静脈還流量を増加させるため、下腿の末梢から中枢へのマッサージは効果的である。

×④ 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

下腿三頭筋(ふくらはぎ)の収縮は廃用症候群の予防に効果的であるが、足底版(インソール)の装着で促進されるものではない。

▶午後45

造影CTの際に最も注意が必要なのはどれか。

- 閉所に対する恐怖がある患者

- 気管支喘息の既往がある患者

- ペースメーカーを装着している患者

- 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

② 気管支喘息の既往がある患者

気管支喘息患者は、CT画像の診断を容易にする造影剤による重篤な副作用〈有害事象〉が生じやすい。

×① 閉所に対する恐怖がある患者

身体の断面を撮影するMRI検査では、装置の種類によって閉塞感が生じ、閉所恐怖症患者がパニックを起こすおそれがあるが、造影CTでは当たらない。

×③ ペースメーカーを装着している患者

MRI検査では、強力な磁場が発生してペースメーカーが誤作動を起こすおそれがあるため禁忌であるが、造影CTでは当たらない。

×④ 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

上部消化管造影検査後の腹痛は、造影剤として経口投与する硫酸バリウムの影響と考えられるが、造影CTはヨード造影剤を静脈から注入するもので関係は薄い。

▶午後46

下垂体腺腫について正しいのはどれか。

- 褐色細胞腫が最も多い。

- トルコ鞍の狭小化を認める。

- 典型的な視野障害として同名半盲がある。

- 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

④ 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

下垂体腺腫とは、ホルモンを産生する内分泌器官である下垂体に発生した腫瘍をいい、その手術法として、鼻を経由して下垂体を切除する方法がとられる(経鼻的経蝶形骨洞手術)。

×① 褐色細胞腫が最も多い。

褐色細胞腫は副腎髄質から発生する腫瘍である。

×② トルコ鞍の狭小化を認める。

下垂体は頭蓋骨の中心にあるくぼみ(トルコ鞍)に存在し、下垂体腺腫では風船状の拡大が認められる。

×③ 典型的な視野障害として同名半盲がある。

下垂体腺腫が視神経交叉を圧迫することにより、両目ともに外側の視野が欠ける両耳側半盲を特徴とする視野障害がみられる。

▶午後47

緑内障と診断された患者への説明で適切なのはどれか。

- 「治療すれば視野障害は改善します」

- 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

- 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

- 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

③ 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

緑内障患者では、一般的に自覚症状なく視野が徐々に狭窄する。

×① 「治療すれば視野障害は改善します」

緑内障は不可逆的に視野が狭まる進行性の疾病で、治療によりその進行を抑えることはできるが、改善することはできない。

×② 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮することで起こる。

×④ 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

眼瞼のマッサージは眼圧の上昇につながるため行わない。

▶午後48

梅毒について正しいのはどれか。

- ウイルス感染症である。

- 感染経路は空気感染である。

- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。

- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

④ 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

梅毒は主に性行為によって伝播する性感染症であり、梅毒トレポネーマ(細菌)の感染によって生じ、早期の抗菌薬による薬物治療の必要がある。

*第3編3章 3.6〕性感染症 p138~139

▶午後49

老年期の加齢に伴う生殖器および生殖機能の変化で正しいのはどれか。

- 卵巣が肥大する。

- 腟壁が薄くなる。

- 精液中の精子がなくなる。

- 男性はテストステロンが増加する。

② 腟壁が薄くなる。

×① 卵巣が肥大する。

○② 腟壁が薄くなる。

加齢に伴い、女性では卵巣機能の低下により女性ホルモン(エストロゲン)が減少し、膣の萎縮や乾燥による性交痛が起こりやすくなる。

×③ 精液中の精子がなくなる。

×④ 男性はテストステロンが増加する。

加齢に伴い、男性では精巣機能の低下により男性ホルモン(テストステロン)が減少し、精子数の減少や勃起障害が起こりやすくなる。

▶午後50

高齢者の薬物動態の特徴で正しいのはどれか。

- 薬物の吸収の亢進

- 薬物の代謝の亢進

- 薬物の排泄の増加

- 血中濃度の半減期の延長

④ 血中濃度の半減期の延長

高齢者においては、消化管機能の低下により薬物の吸収が遅れる一方で、肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能も低下するため、血中濃度が半分の量に減少するまでの期間(半減期)が延長し、薬物が体内に多く残ることで副作用〈有害事象〉が発生しやすくなる。

▶午後51

子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

- 児童憲章の宣言

- 児童福祉法の公布

- 母子保健法の公布

- 児童の権利に関する条約の日本の批准

② 児童福祉法の公布

- 1947年:児童福祉法公布

- 1951年:児童憲章宣言

- 1965年:母子保健法公布

- 1994年:児童の権利に関する条約の日本批准

*第5編2章 3.1〕子どもの権利等のあゆみ p235~236

▶午後52

ピアジェ, J.の認知発達理論において2〜7歳ころの段階はどれか。

- 感覚―運動期

- 具体的操作期

- 形式的操作期

- 前操作期

④ 前操作期

ピアジェは子どもの認知発達の段階を、感覚運動期(0~2歳)、前操作期(2~7歳)、具体的操作期(7歳~11歳)、形式的操作期(12歳以上)と分類している。前操作期の特徴としては、象徴機能の発達(ごっこ遊び)や自己中心性が挙げられる。

▶午後53

乳歯について正しいのはどれか。

- 6〜8か月ころから生え始める。

- 5〜7歳ころに生えそろう。

- 全部で28本である。

- う蝕になりにくい。

① 6〜8か月ころから生え始める。

乳歯は、生後6~8か月ころから生え始める。

×② 5〜7歳ころに生えそろう。

×③ 全部で28本である。

乳歯は2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。

×④ う蝕になりにくい。

永久歯に比べて石灰化が不十分であるため、むし歯(う歯)が発生しやすい。

▶午後54

乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

- ミルクに混ぜる。

- はちみつに混ぜる。

- 少量の水に溶かす。

- そのまま口に含ませる。

③ 少量の水に溶かす。

乳児への散剤の与薬時には、薬の苦味などを感じさせないよう、少量の水に溶かしてペースト状にし、舌先を避けて塗りつけて水や湯冷ましとともに飲ませることが望ましい。

×① ミルクに混ぜる。

主食であるミルクに混ぜると、ミルク自体を嫌いになり成長を妨げるため避ける。

×② はちみつに混ぜる。

乳児ボツリヌス症の原因となるおそれがあるはちみつを乳児に与えない。

×④ そのまま口に含ませる。

散剤をそのまま口に含ませることはせず、上記以外の飲食物に少量混ぜるなどする。

▶午後55

入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。

- 麻疹

- 風疹

- 手足口病

- 流行性耳下腺炎

① 麻疹

手洗い等の標準予防策(スタンダードプリコーション)に加え、感染経路別予防策として、結核や麻疹など空気感染のおそれのある患者については病室を陰圧室とし、入室するときはN95マスクを装着する。

×② 風疹

×④ 流行性耳下腺炎

感染経路は主に飛沫感染であり、陰圧室での隔離は必要ない。

×③ 手足口病

感染経路は主に飛沫感染や接触感染であり、陰圧室での隔離は必要ない。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138

▶午後56

閉経について正しいのはどれか。

- 月経は永久に停止する。

- 子宮機能の低下で生じる。

- 原発性無月経のことである。

- 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。

① 月経は永久に停止する。

閉経は月経が永久に停止した状態をいい、日本人女性の平均閉経年齢は約50歳である。

×② 子宮機能の低下で生じる。

卵巣機能の低下により生じる。

×③ 原発性無月経のことである。

原発性無月経とは、満18歳を過ぎても初経が起こらないものをいう。

×④ 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。

月経が12か月みられない時点で閉経と判定される。月経が3か月みられない場合は続発性無月経という。

▶午後57

正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

- 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

- 胎児の前頭部が先進する。

- 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

- 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

③ 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

×① 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

×② 胎児の前頭部が先進する。

骨盤内への嵌入時、胎児の頤部(あご先)が胸部に接近することで後頭部(小泉門)が先進し、胎児の背中は母体の右側または左側に位置する。

○③ 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

×④ 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

娩出時は、胎児の顔は母体の背側を向き、胎児の肩甲横径(肩幅)が骨盤の前後径に一致する方向で娩出される。

▶午後58

母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

- 育成医療――結核児童

- 養育医療――学齢児童

- 健全母性育成事業――高齢妊婦

- 養育支援訪問事業――特定妊婦

④ 養育支援訪問事業――特定妊婦

養育支援訪問事業は、出産後の子どもの養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(特定妊婦)を対象とする(児童福祉法)。

×① 育成医療――結核児童

育成医療は、身体に障害のある児童を対象とする(児童福祉法。障害者総合支援法に基づく自立支援医療給付の一つ)。

×② 養育医療――学齢児童

養育医療は、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児を対象とする(母子保健法)。

×③ 健全母性育成事業――高齢妊婦

健全母性育成事業は、主に思春期の生徒を対象とする。

*第5編2章 3.2〕児童家庭福祉制度の概要 p236~237

▶午後59

精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。

- 地域の子育てサークルへの支援

- 休職中のうつ病患者への支援

- 企業内でのメンタルヘルス講座の開催

- 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

④ 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。①と③は一次予防、②は三次予防である。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80

▶午後60

統合失調症の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。

- ドパミン

- セロトニン

- アセチルコリン

- ノルアドレナリン

① ドパミン

ドパミンは感情の興奮や意欲・学習に関わる神経伝達物質であり、過剰に分泌されると幻覚や妄想などの統合失調症特有の症状が現れるとされる。

▶午後61

精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。

- 陽性症状を鎮静化する。

- 家族の疾病理解を深める。

- 単身で生活できるようにする。

- 対人関係能力の向上を目指す。

④ 対人関係能力の向上を目指す。

精神科デイケアは、精神障害のある者を対象に、社会参加や社会復帰(復職、就労、進学・復学等)を目的として、生活リズムの改善やコミュニケーション能力の向上、精神疾患の再発防止などを図る通所施設であり、医療保険の適用対象となっている。

▶午後62

健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

- サービス対象は75歳以上である。

- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

② 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

医師の訪問看護指示書の下に、訪問看護師が訪問看護計画を立案、実施する。

×① サービス対象は75歳以上である。

訪問看護制度では、原則として要介護者等(65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者で要介護認定された者)には介護保険からの給付が行われ、それ以外の者には医療保険から給付される。

×③ 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

区分支給限度基準額が定められているのは介護保険法によるサービスである。

×④ 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

訪問看護師の交通費は診療報酬に含まれない。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午後63

Aさん(75歳、男性)。1人暮らし。慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉のため、2年前から在宅酸素療法を開始し、週に2回の訪問看護を利用している。訪問看護師はAさんから「最近、洗濯物を干すときに息が苦しくて疲れるが、自分でできることは続けたい」と相談された。

Aさんの労作時の息苦しさを緩和する方法について、訪問看護師が行う指導で適切なのはどれか。

- 労作時は酸素流量を増やす。

- 呼吸は呼気より吸気を長くする。

- 動作に合わせて短速呼吸をする。

- 腕を上げるときは息を吐きながら行う。

④ 腕を上げるときは息を吐きながら行う。

慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉患者の息苦しさを軽減する方法として、動作前に息を吸い、動作時には息を吐きながらゆっくり行うことが挙げられる。

×① 労作時は酸素流量を増やす。

酸素流量の変更は医師の指示が必要である。

×② 呼吸は呼気より吸気を長くする。

口をすぼめて細くゆっくりした呼気により息苦しさを軽減できる(口すぼめ呼吸)。

×③ 動作に合わせて短速呼吸をする。

短速呼吸では呼吸が乱れるため、ゆっくりした動作・呼吸を行う。

▶午後64

Aさん(80歳、男性)は、20年前に大腸癌でストーマを造設し、現在週1回の訪問看護を利用している。訪問看護師は、訪問時にAさんから「2日前から腹痛がある」と相談を受けた。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、呼吸数24/分、脈拍84/分、血圧138/60mmHgである。

訪問看護師がAさんの腹痛をアセスメントするための情報で最も優先度が高いのはどれか。

- 排便の有無

- 身体活動量

- 食物の摂取状況

- ストーマ周囲の皮膚の状態

① 排便の有無

20年前に大腸癌でストーマ(人工肛門)を造設しており、腹痛を訴えている。人工肛門関連の合併症である腸閉塞のおそれがあるため、便の通過障害が起きていないか情報収集(アセスメント)する必要がある。

▶午後65

Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。脳出血の手術後、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入している。要介護2で、退院後は看護小規模多機能型居宅介護を利用する予定である。

退院後にAさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

- 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

- カテーテルは大腿の内側に固定する。

- 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

- カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

③ 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

膀胱留置カテーテルは排尿が困難な場合に挿入されるもので、外出前には蓄尿バッグを空にすることが尿路感染を防止する上で望ましく、また予期せず長時間の外出となる場合もあるので適切である。

×① 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

プライバシーを保護するためにカバーが用いられるが、遮光である必要はない。

×② カテーテルは大腿の内側に固定する。

カテーテルは、男性では陰嚢・陰茎を圧迫しないよう下腹部に固定し、女性では大腿内側に固定する。

×④ カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

細菌の侵入を防ぐため、基本的に接続は外さないようにするが、カテーテルの閉塞などの際には必要に応じて外す。

▶午後66

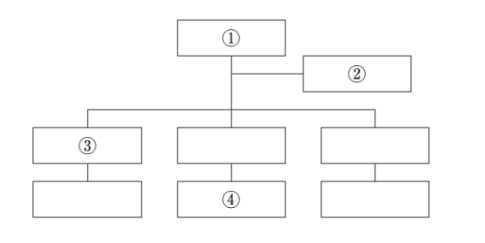

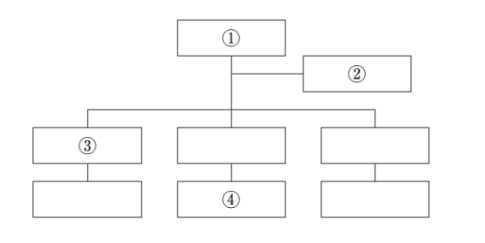

A病院の組織図を図に示す。

医療安全管理を担う部門が、組織横断的な活動をするのに適切な位置はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

② ②

組織横断的に医療安全管理を行う上で、病院の管理者(①)の下で特定の部門に帰属しない位置で活動を行うことが適切である。

▶午後67

高速道路で衝突事故が発生し、20人が受傷した。A病院は、5人の重症患者を受け入れ、あわただしい雰囲気となっている。

医療を安全かつ円滑に行うために、救急外来のリーダー看護師に求められる役割として誤っているのはどれか。

- チームで患者情報を共有する。

- スタッフの役割分担を明確にする。

- 患者誤認が生じないように注意喚起する。

- 電話による安否の問い合わせに回答する。

④ 電話による安否の問い合わせに回答する。

救急外来のリーダー看護師として、情報共有や役割分担の明確化、医療安全管理対策の徹底などの横断的・専門的な調整や指示が適している。

▶午後68

紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。

- データ集計が困難である。

- 診療録の保存期間が短い。

- 多職種間の情報共有が容易になる。

- 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

③ 多職種間の情報共有が容易になる。

コンピュータで管理する

電子カルテは、情報にアクセスできる端末が多く、紙カルテに比べて多職種間の

情報共有が容易である。

×① データ集計が困難である。

電子カルテでは、表計算ソフト等を用いたデータ集計が容易である。

×② 診療録の保存期間が短い。

医師法、歯科医師法に規定する診療録の保存期間は電子も紙も同様に5年間である。

×④ 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

電子カルテのリスクとして、オンライン上のデータが不正アクセスなどにより情報漏洩する可能性が挙げられる。

▶午後69

医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

- 内視鏡室で勤務する看護師

- 精神科病棟で勤務する看護師

- 血管造影室で勤務する看護師

- 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

③ 血管造影室で勤務する看護師

特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき、有害業務の従事者または特定物質を取り扱う従事者に対して実施する健康診断である。X線を用いる血管造影室で勤務する看護師は放射線業務従事者として特殊健康診断の対象である。

*第8編 7.健康診断に基づく健康確保対策 p305~306

▶午後70

神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。

- γ-アミノ酪酸〈GABA〉――気管

- アセチルコリン――瞳孔散大筋

- アドレナリン――血管

- セロトニン――心筋

- ドパミン――汗腺

③ アドレナリン――血管

交感神経を支配するアドレナリンは血管収縮や瞳孔散大、立毛に関与する。

▶午後71

無対の静脈はどれか。

- 鎖骨下静脈

- 総腸骨静脈

- 内頸静脈

- 腕頭静脈

- 門脈

⑤ 門脈

門脈は胃や小腸などを環流した血液を集めて肝臓に送り出す静脈で、肝臓を通過して全身循環血に移行する。そのほかの選択肢のように左右一対(有対)の静脈ではなく、無対の静脈である。

▶午後72

血液中の濃度の変化が膠質浸透圧に影響を与えるのはどれか。

- 血小板

- 赤血球

- アルブミン

- グルコース

- ナトリウムイオン

③ アルブミン

アルブミンは肝臓で作られる蛋白質で、血清膠質浸透圧を保持して物質を運搬する作用をもつ。肝機能の低下により血清アルブミンが3.5g/dL未満となった場合、低栄養と判断される(低アルブミン血症)。

▶午後73

院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。

- ジフテリア菌

- 破傷風菌

- 百日咳菌

- コレラ菌

- 緑膿菌

⑤ 緑膿菌

薬剤耐性を持つ多剤耐性緑膿菌〈MDRP〉やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉は、抵抗力の弱まった宿主(易感染者)に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こすおそれがあり、医療施設内の拡散を防ぐため、院内感染対策サーベイランス事業などが実施されている。

*第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

▶午後74

過換気でみられるのはどれか。

- 骨格筋の弛緩

- 血中酸素分圧の低下

- 体循環系の血管の収縮

- 代謝性アルカローシス

- 血中二酸化炭素分圧の上昇

③ 体循環系の血管の収縮

過呼吸による過換気では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により、体内のpHが上昇して血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。その症状として、血管収縮やカルシウム濃度の低下による骨格筋の緊張(テタニー症状)が挙げられる。

▶午後75

乳癌の検査で侵襲性が高いのはどれか。

- 触診

- 細胞診

- MRI検査

- 超音波検査

- マンモグラフィ

② 細胞診

乳癌の検査では、触診やマンモグラフィ、超音波検査により乳癌の可能性を判断し、確定診断のために細胞診・組織診(生検)、転移を調べるためにMRI検査等が行われる。細胞診のうち、乳房のしこり部分に細い針を刺して細胞を吸い出し検査する穿刺吸引細胞診は侵襲性が高い。

▶午後76

感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――診断後7日以内

- 梅毒――診断後直ちに

- E型肝炎――診断後直ちに

- 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに

③ E型肝炎――診断後直ちに

1~4類感染症と、5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しんおよび麻しん)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。また、5類感染症のうち麻しん等を除く全数把握対象疾患については7日以内に届け出なければならない。

×① 結核――診断後7日以内

○③ E型肝炎――診断後直ちに

×④ 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内

結核は2類感染症、腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症、E型肝炎は4類感染症なので、診断後直ちに届け出なければならない。

×② 梅毒――診断後直ちに

×⑤ 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに

梅毒と後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は5類感染症なので、診断後7日以内に届け出なければならない。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午後77改題

令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

①――②

- 4――4

- 4――5

- 5――5

- 5――6

- 6――6

④ 5――6

医療計画には、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)6事業(救急医療、災害医療、新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度から追加)、へき地医療、周産期医療、小児医療)の事項を定めることとなっている。

*第4編1章 2.医療計画 p166~169

▶午後78

筋骨格系の加齢に伴う変化が発症の一因となるのはどれか。

- 肺結核

- 骨盤臓器脱

- 前立腺肥大症

- 加齢黄斑変性

- 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉

② 骨盤臓器脱

骨盤臓器脱とは、骨盤内の膀胱や子宮、直腸などの臓器が膣口から出てくる女性特有の病気で、加齢や出産に伴う骨盤底筋のゆるみが原因となる。

▶午後79改題

令和4年度(2022年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」における養介護施設従事者等による虐待で最も多いのはどれか。

- 性的虐待

- 介護等放棄

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 経済的虐待

③ 身体的虐待

令和4年度(2022年度)の高齢者虐待の状況では、身体的虐待が、養介護施設従事者等によるものでは57.6%、養護者によるものでも65.3%と最も多く、半分以上を占めている。

*第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242

▶午後80

Aさん(66歳、女性)は、4年前に前頭側頭型認知症と診断され、介護老人福祉施設に入所している。時々、隣の席の人のおやつを食べるため、トラブルになることがある。

この状況で考えられるAさんの症状はどれか。

- 脱抑制

- 記憶障害

- 常同行動

- 自発性の低下

- 物盗られ妄想

① 脱抑制

前頭側頭型認知症では、大脳の前頭葉や側頭葉の神経変性により、人格障害や行動障害、失語症などの症状が現れる。発症初期から多くみられる脱抑制行動では、社会的に不適切な行動や礼儀・マナーの欠如などを特徴とする。

▶午後81

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

- 摘便

- 創処置

- 血糖測定

- 喀痰吸引

- インスリン注射

④ 喀痰吸引

介護福祉士は、専門的知識と技術をもって、身体上または精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある者に、心身の状況に応じた介護(医師の指示の下に行われる喀痰吸引等含む)を行うほか、その者とその介護者に対して介護に関する指導を行う。

*第5編1章 8.2〕介護福祉士 p228

▶午後82

精神障害者のリカバリ〈回復〉について正しいのはどれか。

- ストレングスモデルが適用される。

- 目標に向かう直線的な過程である。

- 精神疾患が寛解した時点から始まる。

- 精神障害者が1人で達成を目指すものである。

- 精神障害者が病識を獲得するまでの過程である。

① ストレングスモデルが適用される。

リカバリとは、精神障害者が生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択する多様な過程であり、症状が残っていても患者のストレングス〈強み・力〉に着目して、生活の質〈QOL〉を向上させることを目的とする。その主体的選択を達成するために周囲の支援は重要な要素である。

▶午後83

健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

- 単位時間当たりの収縮の回数

- 拡張時の内圧

- 収縮時の内圧

- 心室壁の厚さ

- 1回拍出量

① 単位時間当たりの収縮の回数

⑤ 1回拍出量

左心室と右心室の収縮回数(心拍数)と1回拍出量は等しい。

×② 拡張時の内圧

×③ 収縮時の内圧

×④ 心室壁の厚さ

左心室は大動脈を通じて全身に、右心室は肺動脈を通じて肺に血液を送っている。全身に血を循環させる強力な収縮を支えるため、左心室は右心室よりも拡張時・収縮時の内圧は高く、心室壁も厚い。

▶午後84

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

- 申請に基づく特定医療費の支給

- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定

- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定

- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

② 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

⑤ 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

その他は都道府県(知事)が行う。

*第3編4章 2.難病対策 p153~157

▶午後85

急性期の患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 症状の変化が乏しい。

- エネルギー消費量が少ない。

- 身体の恒常性が崩れやすい。

- 生命の危機状態になりやすい。

- セルフマネジメントが必要となる。

③ 身体の恒常性が崩れやすい。

④ 生命の危機状態になりやすい。

神経やホルモンの働きにより、外的・内的変化に関わらず人体の生理状態は一定の均衡状態を保っている(恒常性:ホメオスタシス)。症状が急激に現れた急性期の患者では、その恒常性が保持できなくなり、容態の急変から生命の危機状態に陥りやすい。

▶午後86

甲状腺ホルモンの分泌が亢進した状態の身体所見について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 徐脈

- 便秘

- 眼球突出

- 皮膚乾燥

- 手指振戦

③ 眼球突出

⑤ 手指振戦

甲状腺ホルモンの分泌亢進による甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では、頻脈などの不整脈や眼球突出、手指振戦がみられる。

▶午後87

下部尿路症状のうち蓄尿症状はどれか。2つ選べ。

- 尿失禁

- 残尿感

- 腹圧排尿

- 尿線途絶

- 尿意切迫感

① 尿失禁

⑤ 尿意切迫感

下部尿路症状は、尿を出すことに関する排尿症状、尿を溜めることに関する蓄尿症状、排尿後症状に大別される。急に尿意を催す尿意切迫感や、それが失禁につながる切迫性尿失禁、腹部に力を加えたときに不随意に起こる腹圧性尿失禁などは蓄尿症状に当たる。

×② 残尿感

排尿後も膀胱内に尿が残る残尿感は加齢とともに生じやすく、排尿後症状に当たる。

×③ 腹圧排尿

×④ 尿線途絶

排尿に腹圧を必要とする腹圧排尿や、排尿が途中で切れる尿線途絶は排尿症状に当たる。

▶午後88

妊娠の成立の機序で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 原始卵胞から卵子が排出される。

- 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

- 受精は精子と卵子との融合である。

- 受精卵は子宮内で2細胞期になる。

- 着床は排卵後3日目に起こる。

② 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

③ 受精は精子と卵子との融合である。

×① 原始卵胞から卵子が排出される。

卵子は、卵巣で成熟卵子から排出される。

○② 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

排出された卵子は、卵管采によって卵管に取り込まれる。

○③ 受精は精子と卵子との融合である。

×④ 受精卵は子宮内で2細胞期になる。

卵管膨大部で精子と融合した卵子は受精卵となり(受精)、細胞分裂が始まる(2細胞期→4細胞期→…→桑実胚)。

×⑤ 着床は排卵後3日目に起こる。

受精卵は卵管から子宮に移動(受精後4~5日)した後、子宮内膜に胚盤胞の状態で着床を開始(受精後6〜7日)する。

▶午後89

Aさん(65歳、女性)は、5年前に乳癌の左胸筋温存乳房切除術と左腋窩リンパ節郭清術を受けた。1年前に大骨転移のため日常生活動作〈ADL〉に一部介助が必要となり、訪問看護を利用し在宅で療養している。Aさんの左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがある。

訪問看護師がAさんに指導する左上腕のケア方法で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 指圧する。

- 皮膚の露出は少なくする。

- 保湿クリームを塗布する。

- ナイロン製タオルで洗う。

- アルカリ性石けんで洗浄する。

② 皮膚の露出は少なくする。

③ 保湿クリームを塗布する。

乳癌の治療によりリンパ液の流れが悪くなり、左上腕にリンパ浮腫が生じていると触診で判断される。炎症が起こりやすく、皮膚の乾燥を防ぐための保湿クリームや日焼け止め対策などのスキンケアは適している。

▶午後90

出生体重3,200gの新生児。日齢の体重は3,100gである。このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②%

① 3

② 1

減少率(%)は、減少量÷減少前の値×100で求められる。本問では(3,200-3,100)÷3,200×100となり、3.125を小数点第2位で四捨五入して3.1である。

資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第107回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向