第108回看護師国家試験 午前一般問題

平成31年2月17日(日)に実施された第108回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第108回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

三叉神経を求心路として起こるのはどれか。

- 瞬目反射

- 対光反射

- 追跡運動

- 輻輳反射

① 瞬目反射

三叉神経は、顔面の感覚や咀嚼運動に関わる末梢神経である。角膜などへの接触・刺激で反射的に目を閉じる瞬目反射は、三叉神経を求心路として中枢に伝達されることで起こる。

▶午前27

人工弁置換術の術後合併症で早期離床による予防効果が高いのはどれか。

- 反回神経麻痺

- 術後出血

- 縦隔炎

- 肺炎

④ 肺炎

人工弁置換術は全身麻酔下で人工呼吸器による呼吸管理を行うため、挿管開始後48時間以降に人工呼吸器関連肺炎を発症するおそれがある。仰臥位等での胃食道逆流や誤嚥が発症に関与するため、早期離床でその予防が図られる。

▶午前28

成人の鼠径ヘルニアで正しいのはどれか。

- 内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

- 患者の男女比は約1:3である。

- やせている人に多い。

- 保存的治療を行う。

① 内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

ヘルニア(脱腸)のうち太ももの付け根付近(鼠径部)に生じるものを鼠径ヘルニアといい、その発生部分により、内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

×② 患者の男女比は約1:3である。

令和2年(2020年)の患者調査をみると、鼠径ヘルニアの総患者数は男性が3.1万人、女性が0.5万人となっている。

×③ やせている人に多い。

鼠径ヘルニアは腹圧の上昇により起こりうるため、肥満傾向の人のリスクが高い。

×④ 保存的治療を行う。

脱腸である鼠径ヘルニアでは自然治癒は望めないため、手術による治療が基本となる。

▶午前29

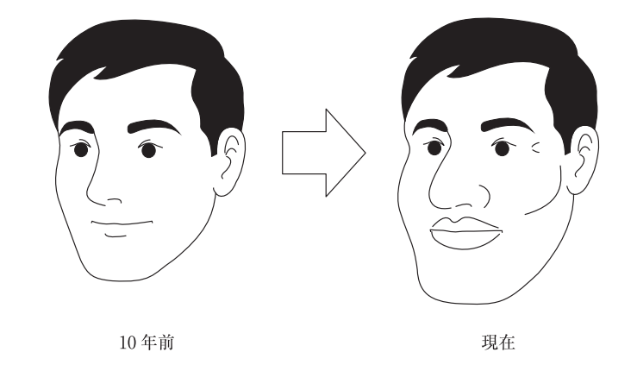

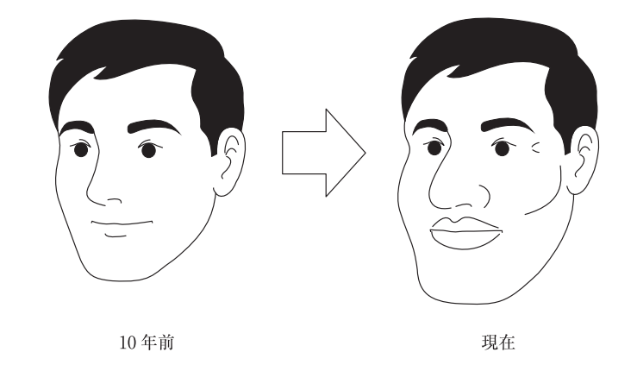

Aさん(45歳、男性)は、10年ぶりに会った友人から顔貌の変化を指摘された。顔貌変化を図に示す。

Aさんの顔貌変化を引き起こしたホルモンはどれか。

- 成長ホルモン

- 副甲状腺ホルモン

- 副腎皮質ホルモン

- 甲状腺刺激ホルモン

① 成長ホルモン

下垂体から分泌される成長ホルモンは骨や筋肉の成長・発達に関わるが、長期間にわたり分泌過剰になると図のような特徴的な顔貌(額や鼻、唇、下あごが大きくなる)を特徴とする先端巨大症が生じる。なお、③副腎皮質ホルモンの過剰では満月様顔貌〈ムーンフェイス〉を引き起こす。

▶午前30

低血糖時の症状はどれか。

- 発疹

- 徐脈

- 冷汗

- 多幸感

③ 冷汗

低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの症状がみられる。

▶午前31

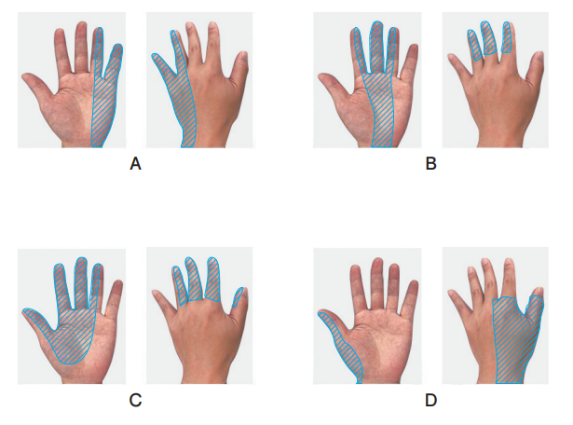

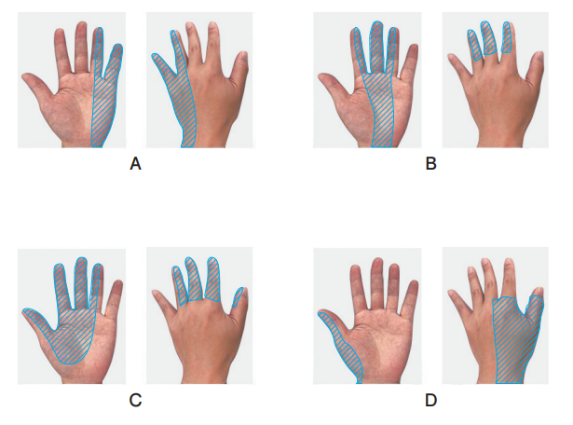

手の写真を別に示す。

写真の斜線部分で、正中神経の圧迫によって知覚異常を生じる部位を示しているのはどれか。

- A

- B

- C

- D

③ C

末梢神経系が外部から物理的に圧迫されると、関節や神経叢の周辺に限局して麻痺等の感覚障害が生じる。正中神経麻痺では、母指(親指)から環指(薬指)の母指側半分にしびれが生じる。母指球が萎縮する猿手はその特徴である。

▶午前32

疫学的因果関係があると判断できるのはどれか。

- 要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。

- 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

- 要因と疾病の関係でオッズ比が1である。

- 要因と疾病の関係が散発的である。

② 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

疫学研究は疾病等の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにするもので、因果関係があると判断するために以下の規準が設けられている(Hillによる因果性の判定規準)。

×① 要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。

異なる研究で得られた事実と一致すること(一貫性)。

○② 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

特定の要因が特定の疾病をもたらすこと(特異性)。

×③ 要因と疾病の関係でオッズ比が1である。

オッズ比が1から離れていること(強固性)。

×④ 要因と疾病の関係が散発的である。

要因と疾病の関係が続発的であること(時間的前後関係)。

▶午前33改題

令和4年(2022年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。

- 新登録結核患者数

- 菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数

- 外国生まれの新登録結核患者の割合

- 結核による死亡数

③ 外国生まれの新登録結核患者の割合

新登録結核患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核含む)、結核による死亡数ともに減少傾向にある。

*第3編3章 3.2〕結核 p129~132

▶午前34

トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉で実施されるのはどれか。

- がん検診

- 健康測定

- 一般健康診断

- 特定健康診査

② 健康測定

トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉は事業場における労働者の健康保持増進のために取り組む計画で、指針に基づき、「健康保持増進計画の作成」「推進体制」「健康測定の実施」「健康指導の実施」などが示されている。

*第8編 9.3〕トータル・ヘルスプロモーション・プラン p309

▶午前35改題

健康寿命の説明で適切なのはどれか。

- 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

- 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。

- 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

- 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

① 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

健康寿命とは日常生活に制限のない期間であり、健康日本21(第三次)では生活習慣病の予防などによりこの期間を延ばすことが目標として掲げられている。

×② 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。

×③ 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

令和元年(2019年)の健康寿命は男性72.68年・女性75.38年で、平成28年(2016年)と比べて男性では0.54年、女性では0.59年延びている。

×④ 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

平均寿命と健康寿命の差は、健康上の問題により日常生活に制限のある期間といえる。

*第3編1章 2.1〕(6)健康寿命の延伸 p87~88

▶午前36

指鼻指試験で評価する項目はどれか。

- 小脳機能

- 表在反射

- 深部知覚

- 複合知覚

① 小脳機能

小脳は姿勢や運動の制御など運動調節機能をつかさどっており、小脳失調では姿勢保持の困難や運動失調がみられる。指鼻指試験(自身の鼻と検査者の指を交互に素早く触る試験)は小脳失調を判定する小脳機能検査の一つである。

▶午前37

静脈血採血時に使用する器具の取り扱いで適切なのはどれか。

- 真空採血管で採血する場合は素手で行う。

- 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

- 針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。

- 針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。

③ 針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。

医療従事者が患者の血液が付着した注射器等によって外傷を被る針刺し事故を防ぐため、廃棄容器は採血実施者の手の届く範囲に置き、採血後に針を直ちに廃棄できるようにする。

×① 真空採血管で採血する場合は素手で行う。

真空採血管を使用する場合であっても、静脈血採血時には標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として手袋を装着する。

×② 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

抜針した採血針にキャップをする(リキャップ)際に針刺し事故が起こる可能性があるため、キャップをせずに専用容器に破棄する。

×④ 針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。

針専用容器の廃棄目安(約8割)まで到達したら交換する。

▶午前38

便秘を訴えている患者の打診のアセスメント項目で適切なのはどれか。

- 固い腫瘤

- 筋性防御

- 叩打痛

- 鼓腸

④ 鼓腸

便秘患者の腸管内に溜まったガスや便の状態をアセスメントするために打診が行われ、多量のガスが貯留した状態(鼓腸)では鼓を打つような音が確認される。

▶午前39

夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか。

- 朝、起床後に日光を浴びる。

- 2時間以上昼寝をする。

- 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

- 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

① 朝、起床後に日光を浴びる。

体内環境を変化させるサーカディアンリズム(概日リズム)は約24時間周期であり、光の明暗による刺激により調整されるため、特に朝の決まった時間に太陽の刺激を浴びることで夜間の睡眠を促すことができる。

×② 2時間以上昼寝をする。

30分以上の昼寝では目覚めの悪さ(睡眠惰性)が生じ、夜間の睡眠に影響するので避ける。

×③ 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

カフェインの覚醒作用および利尿作用により夜間の睡眠が妨げられる。

×④ 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

たとえば病室の照度は日本産業標準調査会のJIS規格により定められており、全般で100ルクスとなっている。

▶午前40

歯ブラシを用いたブラッシングで歯周ポケットの清掃に適しているのはどれか。

- バス法

- スクラブ法

- ローリング法

- フォーンズ法

① バス法

バス法は、歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境に45度の角度で当てて小刻みに磨く方法で、歯周ポケットの清掃に適している。

×② スクラブ法

スクラブ法(スクラビング法)は、歯ブラシの毛先を歯に対して直角(90度)に当てて横方向に小刻みに磨く方法で、歯垢の除去に適している。

×③ ローリング法

ローリング法は、歯ブラシの毛先を歯の根元に垂直に当てて歯の先まで回転させる方法で、歯肉のマッサージに適している。

×④ フォーンズ法

フォーンズ法は、歯ブラシの毛先を歯に対して直角(90度)に当てて円を描くように磨く方法で、細かい歯垢の除去に適している。

▶午前41

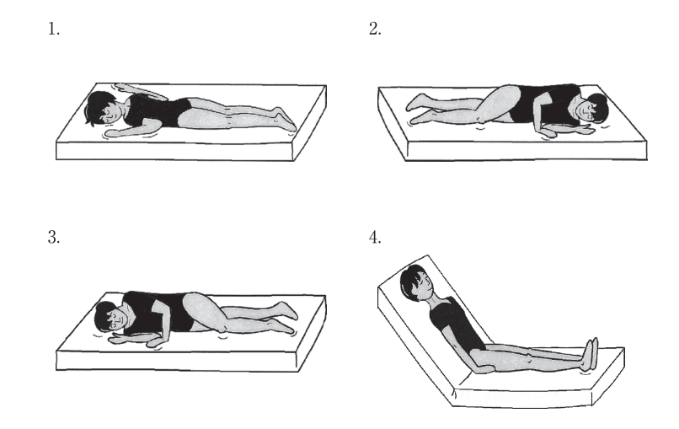

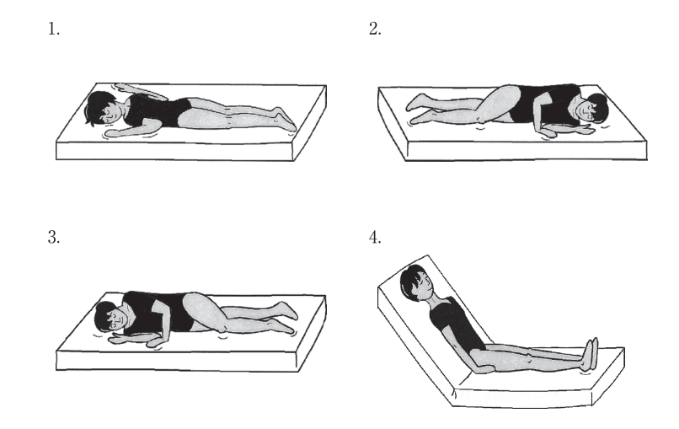

右中葉領域で粗い断続性副雑音〈水泡音〉が聴取された場合の体位ドレナージの体位を図に示す。

適切なのはどれか。

②

異常呼吸音(副雑音)は、断続性副雑音(細かい捻髪音と粗い水泡音)、連続性副雑音(低調性のいびき音と高調性の笛音)、胸膜摩擦音に分類される。水泡音では痰の貯留が疑われるため、音の聴取される右中葉を上にした左側臥位をとり、重力により排痰を促すこと(体位ドレナージ)が適している。

▶午前42

20℃から24℃で保存するのはどれか。

- 全血製剤

- 血漿製剤

- 赤血球液

- 血小板製剤

④ 血小板製剤

血小板製剤の保存温度は20~24℃で、保存中は凝集の予防のため振とうが必要である。

×① 全血製剤

×③ 赤血球液

全血製剤・赤血球液の保存温度は2~6℃である。

×② 血漿製剤

血漿製剤の保存温度は-20℃以下である。

*第6編3章 1.血液製剤 p265~268

▶午前43

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

- 胸腔穿刺――胸骨体第2肋間

- 腹腔穿刺――剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

- 腰椎穿刺――第1・2腰椎間

- 骨髄穿刺――後腸骨稜

④ 骨髄穿刺――後腸骨稜

骨髄穿刺では一般に後腸骨稜から骨髄に針を刺して、骨髄液と細胞を吸引採取する。

×① 胸腔穿刺――胸骨体第2肋間

胸腔穿刺は第2肋間鎖骨中線や第5肋間腋窩線上が穿刺部位である。

×② 腹腔穿刺――剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

腹腔穿刺は腹直筋外側の側腹部が穿刺部位である。

×③ 腰椎穿刺――第1・2腰椎間

腰椎穿刺は第3・4腰椎間または第4・5腰椎間が穿刺部位である。

▶午前44

作業と健康障害の組合せで正しいのはどれか。

- VDT作業――栄養機能障害

- 有機溶剤を扱う作業――呼吸機能障害

- 電離放射線を扱う作業――造血機能障害

- 石綿〈アスベスト〉を扱う作業――排尿機能障害

③ 電離放射線を扱う作業――造血機能障害

長時間にわたり電離放射線に被ばくした場合、造血器障害や皮膚障害を引き起こす。

×① VDT作業――栄養機能障害

情報機器(VDT)作業は、視力障害や筋骨格系の症状を引き起こす。

×② 有機溶剤を扱う作業――呼吸機能障害

有機溶剤を扱う作業は、貧血や肝臓障害などの中毒症状を引き起こす。

×④ 石綿〈アスベスト〉を扱う作業――排尿機能障害

石綿〈アスベスト〉を扱う作業は、中皮腫や肺がんなどを引き起こす。

*第8編 5.職業性疾病の予防対策 p302~303

*第8編 6.化学物質による健康障害防止対策 p303~305

▶午前45

救急外来を受診した成人患者で、治療の緊急度が最も高いのはどれか。

- 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

- 3日前にペットの葬儀が終わり、食欲がなく、夜眠れない。

- プールでの日焼けによって背部全体が発赤している。

- 市販の風邪薬を通常の2倍量服用した。

① 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

左右どちらかの半身に麻痺が生じる片麻痺や、ろれつが回らない言語障害は、脳梗塞など脳血管疾患の特徴であり、迅速な処置で後遺症を防止するため、直ちにMRやCTにより正確な診断を行い、治療を行う必要がある。

▶午前46

がん診療連携拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」の業務はどれか。

- 就労の斡旋

- がん検診の実施

- がんについての情報提供

- セカンドオピニオン外来の開設

③ がんについての情報提供

全国の各がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターの設置が義務づけられており、治療の内容や設備、がんに関する情報提供を連携して行うなど、がん患者・家族等に対する相談支援体制の充実が進められている。

*第3編4章 1.がん対策 p149~152

▶午前47

胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。

- ミルキングは禁忌である。

- 持続的に陽圧となっているか観察する。

- ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

- ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。

③ ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

×① ミルキングは禁忌である。

×② 持続的に陽圧となっているか観察する。

胸腔ドレナージでは、気胸や胸水時に胸腔内の空気や液体を体外に排出するため、胸腔ドレーンを-10cmH2O程度の陰圧にすることで行う。ミルキングは貯留した液体の排出を促す手技としてドレナージ時に利用される。

○③ ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

ドレーンチューブに触れた後は、排液を介した感染を避けるため、標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として、普通石けん(非抗菌性)と流水による手洗い(手指衛生)を行う。

×④ ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。

ドレーンバッグは挿入部より低い位置に設置し、ドレーンを逆行した排液による感染を防ぐ。

▶午前48

慢性心不全患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。

- 肺炎球菌ワクチン接種の回避

- 蛋白質を制限した食事

- 食直後の散歩

- 排泄後の休息

④ 排泄後の休息

慢性心不全は生活習慣の悪化に伴う高血圧等を原因として、徐々に心機能が低下し、症状が現れる状態をいう。排泄はいきみ(怒責)に伴う腹圧で血圧が上昇するため、排泄後の休息により副交感神経を優位にして血圧の上昇を抑えることが適している。

×① 肺炎球菌ワクチン接種の回避

感染後の肺炎から慢性心不全の増悪を防ぐため、肺炎球菌ワクチンの接種が適切である。

×② 蛋白質を制限した食事

高血圧につながる塩分等を制限する。

×③ 食直後の散歩

食直後の散歩は消化を妨げるため、食後30分~1時間後に散歩などの有酸素運動を行うことが望ましい。

▶午前49

Crohn〈クローン〉病の患者の食事指導で適切なのはどれか。

- 「食物繊維を多く含む食事にしましょう」

- 「蛋白質の多い食事にしましょう」

- 「脂肪分の多い食事にしましょう」

- 「炭水化物を控えましょう」

② 「蛋白質の多い食事にしましょう」

クローン病は口腔から肛門に至る消化管の部位に炎症や潰瘍が起こる指定難病で、特に炎症性腸疾患の場合は食事療法として、腸管を刺激する脂肪や(不溶性)食物繊維の制限、高エネルギーを必要とするため良質な蛋白質や炭水化物の十分な摂取が適切である。

▶午前50

高カリウム血症の患者でみられるのはどれか。

- Trousseau〈トルソー〉徴候

- 心電図でのT波の増高

- 腸蠕動音の低下

- 四肢の麻痺

② 心電図でのT波の増高

高カリウム血症では不整脈や心停止を起こす危険があり、心電図では高く先鋭化したT波(テント状T波)がその特徴として現れる。なお、①トルソー徴候は低カルシウム血症の特徴である。

▶午前51

開頭術を受けた患者の看護で適切なのはどれか。

- 頭部を水平に保つ。

- 緩下薬は禁忌である。

- 髄膜炎症状の観察を行う。

- 手術後1週間は絶飲食とする。

③ 髄膜炎症状の観察を行う。

開頭術などの脳神経外科手術の際、頭蓋内に細菌が入り込むことで細菌性髄膜炎が起こる可能性があり、項部硬直、高熱、羞明(光過敏)、錯乱、頭痛、嘔吐といった髄膜炎症状の定期的な観察と、早期発見・治療が適切である。

×① 頭部を水平に保つ。

頭蓋内圧の調整や静脈環流の促進のため、30度以内の頭側挙上(ギャッジアップ)が適切である。

×② 緩下薬は禁忌である。

緩下剤は便を軟らかくして排便しやすくする下剤であり、排泄時のいきみ(怒責)により頭蓋内圧の上昇を避けるため、便秘のある患者に使用することは適切である。

×④ 手術後1週間は絶飲食とする。

手術後当日は絶飲食で、翌日から食事は開始できる。

▶午前52

Aさん(47歳、男性、会社員)は、痛風の既往があり、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしている。1週前に尿管結石による疝痛発作があり、体外衝撃波結石破砕術〈ESWL〉を受けた。その結果、排出された結石は尿酸結石であることがわかった。

Aさんへの結石の再発予防に対する生活指導で適切なのはどれか。

- 「飲酒量に制限はありません」

- 「負荷の大きい運動をしましょう」

- 「1日2L程度の水分摂取をしましょう」

- 「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」

③ 「1日2L程度の水分摂取をしましょう」

尿管結石症のうち尿酸結石は高尿酸血症を原因とするもので、血清尿酸値のコントロール(6.0mg/dL以下)のため、1日2L程度の水分摂取が再発を防止するに当たり望ましい。

×① 「飲酒量に制限はありません」

尿酸値を上げる飲酒は制限する。

×② 「負荷の大きい運動をしましょう」

負荷の大きい運動(無酸素運動)により尿酸値が急上昇するため、高尿酸血症の患者には有酸素運動が適している。

×④ 「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」

尿酸を生成するプリン体が多く含まれる動物性蛋白質は制限する。

▶午前53

高齢者に対する生活史の聴き方で適切なのはどれか。

- 認知機能の評価尺度を用いる。

- 事実と異なる聴取内容を訂正する。

- 話を聴く前に文書による同意を得る。

- 高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。

④ 高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。

高齢者に対する生活史(ライフヒストリー)の聴き方として、出生から順序立てて話してもらう必要はなく、思い出すままに特に記憶に残っている体験をした時代から聴き、高齢者がより話しやすい、思い出しやすい方法をとることが適切である。

×① 認知機能の評価尺度を用いる。

評価尺度は用いず、主観的な体験・事実を汲み取る。

×② 事実と異なる聴取内容を訂正する。

事実と異なる点があっても、聴取者側で内容の訂正・修正は行わない。

×③ 話を聴く前に文書による同意を得る。

書面による同意を求めると、高齢者が身構えて話しにくくさせるおそれがある。

▶午前54改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得のうち62.8%を占めるものは何か。

- 稼働所得

- 財産所得

- 公的年金・恩給

- 年金以外の社会保障給付金

③ 公的年金・恩給

高齢者世帯の所得構成をみると、公的年金・恩給が199.9万円(62.8%)と半分以上を占め、次いで稼働所得が80.3万円(25.2%)となっている。

*第5編2章 1.公的年金 p234~235

▶午前55

Aさん(80歳、男性)は、空腹時の胃の痛みが2週間続くため受診し、1週後に胃内視鏡検査を受けることになった。

検査を受けるAさんへの看護で適切なのはどれか。

- 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。

- 検査前に前立腺肥大症の既往の有無を確認する。

- 検査中は仰臥位の姿勢を保持する。

- 検査後はすぐに食事ができることを説明する。

② 検査前に前立腺肥大症の既往の有無を確認する。

胃内視鏡検査を行いやすくするため、腸管の収縮を抑える抗コリン作用をもつ鎮痙薬が用いられるが、前立腺肥大症や緑内障では症状を悪化させるおそれがあり禁忌であるため、既往の有無を確認する必要がある。

×① 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。

上部消化管である胃内視鏡検査では下剤の服用は必要ない。下剤を服用するのは下部消化管である大腸内視鏡検査などの場合である。

×③ 検査中は仰臥位の姿勢を保持する。

唾液の誤嚥や胃食道逆流を防止するため、胃内視鏡検査では左側臥位をとる。

×④ 検査後はすぐに食事ができることを説明する。

検査前12時間を絶飲食とし、検査後も咽頭の麻酔が切れるまでの数時間は絶飲食である。

▶午前56

軽度の老人性難聴の特徴はどれか。

- ゆっくり話すと聞き取りにくい。

- 母音よりも子音が聞き分けにくい。

- 高音よりも低音が聞き取りにくい。

- イントネーションが理解しにくい。

② 母音よりも子音が聞き分けにくい。

蝸牛など感音系の器官が障害される加齢性難聴では、特に高音域が聞こえづらくなる。子音(か行K、さ行Sなど)の音域は母音(あA、いI、うU、えE、おO)よりも高音域であるため、母音よりも子音が聞き分けにくくなる。

▶午前57

Aさん(90歳、男性)は、脳梗塞による軽度の左半身麻痺がある。要介護2。最近、娘(65歳)とその家族と同居を始めた。Aさんの受診に付き添ってきた娘が看護師に「同居を始めてから疲れます」と話した。

この時の娘に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 心療内科の受診を勧める。

- 娘の幼少期の親子関係を聞く。

- Aさんの介護老人保健施設への入所を勧める。

- 同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。

④ 同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。

同居の主な介護者の悩みやストレスの原因は、「家族の病気や介護」が最も多い。介護者の負担軽減のため、同居後に介護疲れが起きた原因等の情報を収集し(アセスメント)、それに基づいて適切な介護サービスの提案などの支援を行う。

▶午前58

Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。

Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。

- 車椅子

- 歩行器

- 電動ベッド

- 入浴用椅子

② 歩行器

介護保険における居宅サービスの福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)は、要支援及び要介護1の者を含む全要支援・要介護者が貸与を受けられる。

×① 車椅子

×③ 電動ベッド

上記以外の種目については、要支援及び要介護1の者は、原則給付の対象外となる。

×④ 入浴用椅子

福祉用具のうち貸与になじまない性質を持つ入浴または排せつの用に供するもの等は販売を行い、購入費を保険給付の対象としている(特定福祉用具販売)。

*第5編1章 3.1〕居宅サービス p222~223

▶午前59

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 児童虐待の防止等に関する法律

① 母子保健法

母子保健法では、妊産婦と乳幼児に対する健康診査が規定されている。

*第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

▶午前60

小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。

- 生後6か月

- 3歳

- 7歳

- 12歳

③ 7歳

新生児期や乳児期では、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。7~8歳ころの学童期以降は胸式呼吸が優位となり、その間の幼児期後期ころは両者を組み合わせた胸腹式呼吸がみられる。

▶午前61

新生児の養育者に対する看護師の指導で正しいのはどれか。

- 「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

- 「臍帯はおむつで覆いましょう」

- 「うつぶせ寝にしましょう」

- 「日光浴をしましょう」

① 「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

乳児期に皮脂が過剰分泌されることで起きる脂漏性湿疹に対しては、弱酸性の石けんで洗うことが適切である。

×② 「臍帯はおむつで覆いましょう」

臍帯脱落を促すためにおむつで覆わない。

×③ 「うつぶせ寝にしましょう」

乳幼児突然死症候群〈SIDS〉の発症率を低くするため、うつぶせ寝ではなく仰向け寝で寝かせる。このほかSIDSの発症を防止するため、母乳で育てること、妊婦や周囲の喫煙をやめることが啓発されている。

×④ 「日光浴をしましょう」

紫外線による皮膚障害のおそれがあるため、新生児の日光浴は控える。

▶午前62

先天異常で正しいのはどれか。

- 軟骨無形成症は低身長になる。

- Turner〈ターナー〉症候群は高身長になる。

- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。

- Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。

① 軟骨無形成症は低身長になる。

軟骨無形成症は四肢短縮による低身長を特徴とする骨系統疾患である。

×② Turner〈ターナー〉症候群は高身長になる。

ターナー症候群はX染色体の欠失による染色体異常で生じる女性特有の疾患で、低身長が特徴である。

×③ Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。

クラインフェルター症候群はX染色体が一つ以上多い染色体異常で生じる男性特有の疾患で、高身長が特徴である。

×④ Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。

ピエール・ロバン症候群は舌根沈下を特徴とする先天的疾患である。なお、巨舌症は21番染色体の先天性異常(21トリソミー)により生じるダウン症候群でみられる。

▶午前63

平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。

その変更の条件で正しいのはどれか。

- 15歳以上であること

- うつ症状を呈していること

- 現に未成年の子がいないこと

- 両親の同意が得られていること

③ 現に未成年の子がいないこと

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律〈性同一性障害特例法〉により、性別の取扱いの変更の審判を行える者として、「18歳以上であること」「現に婚姻をしていないこと」「現に未成年の子がいないこと」「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」のいずれにも該当することとしている。

▶午前64改題

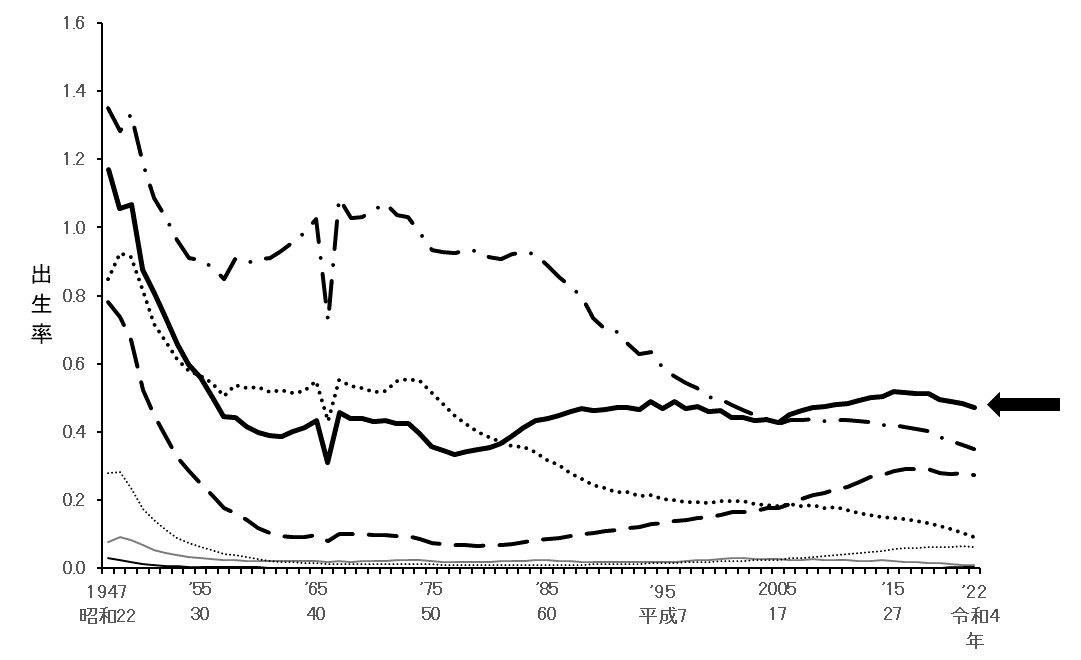

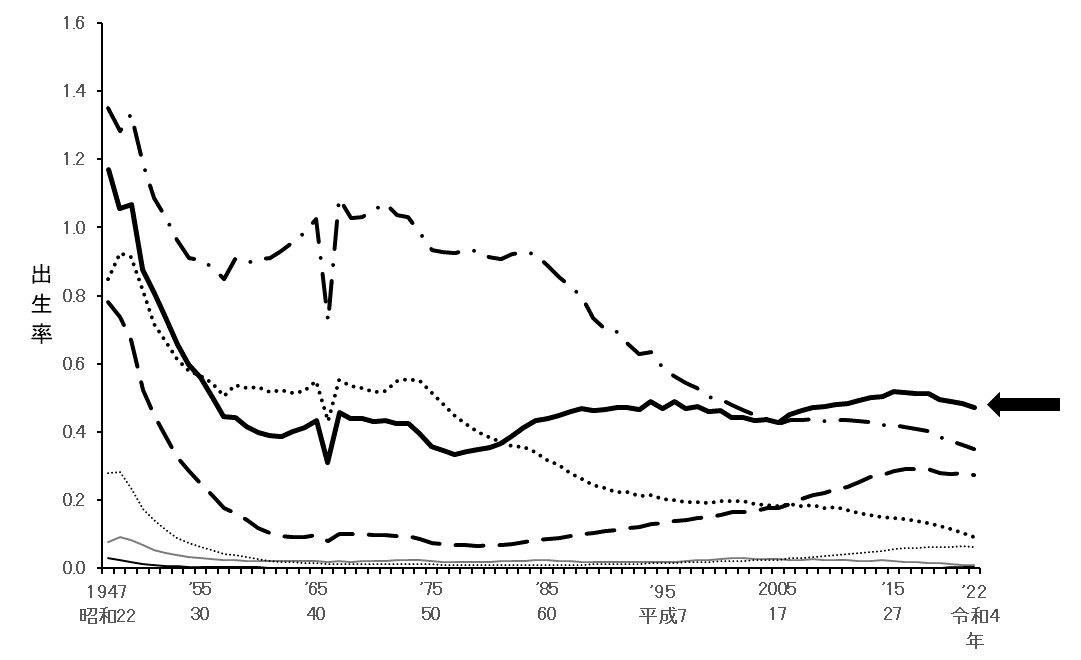

日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。

図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

- 20~24歳

- 25~29歳

- 30~34歳

- 35~39歳

③ 30~34 歳

令和5年(2023年)の母の年齢階級別出生率をみると、30~34歳が0.4544と最も高く、次いで25~29歳(0.3246)となっている。かつては25~29歳の出生率が最も高かったが、平成17年頃から30~34歳の出生率が最も高い。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午前65

女性を中心としたケア〈Women centered care〉の概念で適切なのはどれか。

- 父権主義を否定している。

- 周産期にある女性を対象とする。

- 全人的な女性という視点を重視する。

- 女性特有の疾患に関する看護を行う。

③ 全人的な女性という視点を重視する。

女性を中心としたケア〈Women centered care〉では、女性の身体的・心理的・社会的立場などあらゆる面を尊重した全人的な視点を重視する。

▶午前66

入院患者のせん妄に対する予防的介入で適切なのはどれか。

- 可能な限り離床を促す。

- 昼間は部屋を薄暗くする。

- 家族や知人の面会は必要最低限にする。

- 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

① 可能な限り離床を促す。

せん妄は手術や入院など環境の変化によるストレス等で生じる意識障害で、その予防として朝の決まった時間に起床・離床して日光を浴び、夜も正しく就寝するなど生活リズム(概日リズム)を崩さないことが適切である。

×② 昼間は部屋を薄暗くする。

概日リズムを乱さないために、昼間に部屋にいる際は、日光が差し込むようにするなど明るくする。

×③ 家族や知人の面会は必要最低限にする。

対人関係(社会的つながり)の抑制はせん妄の一因となる。

×④ 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

夕方の昼寝は短時間でも夜間の睡眠に影響するため、昼寝をする場合は午後の早い時刻に30分以内で行うことが望ましい。

▶午前67

注意欠如・多動性障害〈ADHD〉の症状はどれか。

- 音声チックが出現する。

- 計算を習得することが困難である。

- 課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

- 読んでいるものの意味を理解することが困難である。

③ 課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

注意欠陥多動性障害〈ADHD〉は多動性・衝動性(落ち着きがない、待てない)、不注意(注意が持続しにくい、作業ミスが多い)を特徴とする。

×① 音声チックが出現する。

チック症は単独、または諸発達障害と併存し発症するものである。

×② 計算を習得することが困難である。

×④ 読んでいるものの意味を理解することが困難である。

学習障害〈LD〉の特徴であり、読み書きや計算能力の獲得の困難さといった特性がある。

▶午前68

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

- 精神保健指定医の認定

- 入院患者からの退院請求

- 退院後生活環境相談員の選任

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

② 入院患者からの退院請求

精神医療審査会は、措置入院と医療保護入院の要否や、入院患者からの退院請求や処遇改善請求の審査を行う。

×① 精神保健指定医の認定

厚生労働大臣が行う。

×③ 退院後生活環境相談員の選任

精神科病院管理者が行う。

×④ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

精神保健審判員(裁判官との合議)が行う。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前69

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。

- 保護者制度の廃止

- 自立支援医療の新設

- 精神保健指定医制度の導入

- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

① 保護者制度の廃止

保護者制度は、障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていたもので、平成25年(2013年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により廃止された。

×② 自立支援医療の新設

平成18年(2006年)の障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)施行による。

×③ 精神保健指定医制度の導入

昭和62年(1987年)の法改正による。

×④ 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

平成14年(2002年)の日本精神神経学会の決定による。

*第3編2章 4.1〕精神保健対策のあゆみ p111~112

▶午前70改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

- 性別は女性が多い。

- 続柄は子が最も多い。

- 年齢は50~59歳が最も多い。

- 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

① 性別は女性が多い。

同居の主な介護者を性別にみると、女性が68.9%と男性よりも多い。

×② 続柄は子が最も多い。

同居の主な介護者のうち「配偶者」が22.9%で最も多く、次いで「子」が16.2%となっている。

×③ 年齢は50~59歳が最も多い。

同居の主な介護者を年齢階級別にみると、男性では60~69歳が、女性では70~79歳が最も多い。

×④ 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

同居の主な介護者の介護時間をみると、総数では「必要なときに手をかす程度」が45.0%と最も多い。なお、要介護度別にみた場合、要介護度3~5では「ほとんど終日」が最も多くなっている。

*第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p229~230

▶午前71

Aさん(74歳、女性)は、1人暮らし。要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa。頻尿のため、自室からトイレへの移動中に廊下で失禁することが頻繁にある。1日3食の高齢者向け配食サービスを利用している。

現時点でのAさんの日常生活で最も起こりやすいのはどれか。

- 窒息

- 転倒

- 熱傷

- 徘徊

② 転倒

「要介護1」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa」から、日常生活に一部介助が必要であるが、その上で自立はできる状態である。窒息や徘徊などのリスクは低いが、頻尿であるため特に夜間においてトイレへの移動中に転倒する危険性が十分に考えられる。

▶午前72

Aさん(77歳、男性)は、脳梗塞による左片麻痺があり、右膝の痛みにより立位が困難である。端坐位で殿部をわずかに持ち上げることはできる。妻(77歳)は小柄で、体格差のある夫の移乗の介助に負担を感じている。

Aさんのベッドから車椅子への移乗の際、妻の介護負担を軽減する福祉用具で適切なのはどれか。

- 歩行器

- ベッド柵

- 電動介助リフト

- トランスファーボード

④ トランスファーボード

トランスファーボードは、端座位が可能な被介護者に対して、車椅子とベッド間の移乗を容易にする福祉用具であり、介護者の身体的負担を軽減する。なお、坐位を保持することが難しい被介護者に対しては、③電動介助リフトの導入が検討される。

▶午前73

Aさん(82歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1。日中は車椅子に座っていることが多い。Aさんの仙骨部に発赤があるのを発見したため、訪問看護師は妻にAさんへの介護方法を指導することにした。

妻に指導する内容で正しいのはどれか。

- 「仙骨部をマッサージしましょう」

- 「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

- 「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

- 「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

③ 「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

車椅子による坐位で圧力が集中する仙骨部は褥瘡の好発部位であり、定期的に座り直す、お尻を浮かすなどして圧力を和らげることが望ましい。

×① 「仙骨部をマッサージしましょう」

一般に褥瘡の予防・治療にマッサージは行わない。

×② 「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

「障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1」は自力の寝返りが可能であるため、夜間において介護者の体位変換を要しない。

×④ 「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

円座は仙骨部周囲の血行悪化により褥瘡を悪化させる。

▶午前74

地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。

- 高齢者が生活保護を受けること

- 住民が定期的に体重測定すること

- 要介護者が介護保険サービスを利用すること

- 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

④ 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

×① 高齢者が生活保護を受けること

生活保護は税による公の負担であり、「公助」にあたる。

×② 住民が定期的に体重測定すること

自らの体重測定(健康管理)は「自助」にあたる。

×③ 要介護者が介護保険サービスを利用すること

介護保険は社会保険方式(被保険者が負担と受給を行う)であり、「共助」にあたる。

○④ 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

ボランティアによる助け合いは「互助」に当たり、費用負担が制度的に裏付けされていない自発的なものという点で「共助」と異なる。

*第5編1章 7.地域包括ケアシステム p227

▶午前75

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

- 医療法

- 医師法

- 健康保険法

- 保健師助産師看護師法

① 医療法

医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として、「医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項」「医療の安全を確保するために必要な事項」「病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項」「これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項」を定めている。

*第4編1章 1.医療法 p166

▶午前76

看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。

この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。

- 看護師Aに対策を考えさせる。

- 看護師Aを注射の業務から外す。

- 作業中断の対策を病棟チームで検討する。

- 再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。

③ 作業中断の対策を病棟チームで検討する。

医療機関内で医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。①や②のようにインシデントを起こした看護師個人の責任追及や懲罰等を行うものではない。

▶午前77

日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

- 国際協力機構〈JICA〉

- 世界保健機関〈WHO〉

- 国連児童基金〈UNICEF〉

- 国連世界食糧計画〈WFP〉

① 国際協力機構〈JICA〉

開発途上国等への2国間協力として、わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じた政府開発援助〈ODA〉を実施している。

*第1編2章 11.2〕2国間協力 p34~35

▶午前78

災害に関する記述で正しいのはどれか。

- 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

- 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

- 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

- 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

① 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

災害対策基本法では、要配慮者とは高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮を要する者を指し、そのうち特に支援を要する者の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務づけられている。

×② 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

災害は、発災原因により自然災害と人為災害、被災範囲により広域災害と局地災害に分けられる。一般に人為災害は鉄道事故など局地災害にとどまるものが多いが、原子力発電所事故などの放射線事故では広域災害をもたらす。

×③ 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

複合災害は自然災害や人為災害の同種あるいは異種の災害が短期間に続けて発生することを指し、例えば東日本大震災では、地震の後に津波、原発事故と複合的に災害が起こったものである。

×④ 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

災害による医療従事者や医薬品等の供給不足と急性期患者の需要増加により、発災直後は医療の需要が供給を上回る。

▶午前79

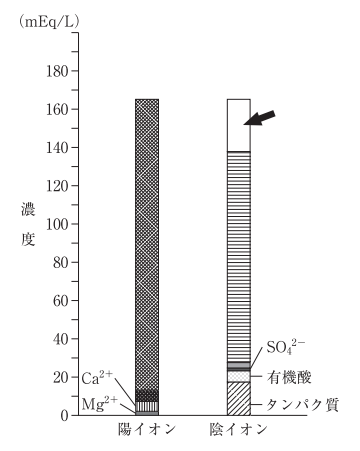

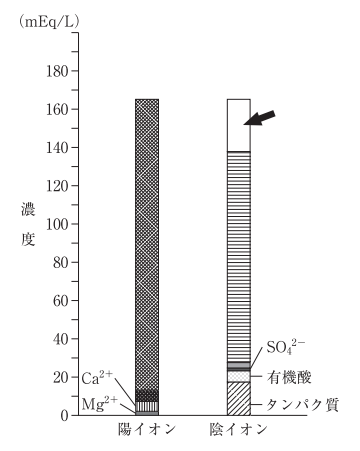

血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。

矢印で示すのはどれか。

- ナトリウムイオン

- カリウムイオン

- リン酸イオン

- 塩化物イオン

- 重炭酸イオン

⑤ 重炭酸イオン

血漿の電解質組成をみると、陽イオンではナトリウムイオン(Na+)が大部分を占め、陰イオンでは塩化物イオン(Cl-)が最も多く、次いで重炭酸イオン(HCO3-)となっている。なお、成人の体重に占める水分量の約40%を占める細胞内液では、陽イオンでカリウムイオン(K+)、陰イオンでリン酸水素イオン(HPO42-)が最も多い。

▶午前80

血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。

- 膵島

- 甲状腺

- 下垂体

- 副腎皮質

- 副甲状腺

⑤ 副甲状腺

副甲状腺ホルモンは、低下した血中カルシウム濃度を上昇させる働きをもつ。甲状腺全摘手術等により副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することがある。

▶午前81

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

- 家庭裁判所長

- 児童相談所長

- 保健所長

- 警察署長

- 市町村長

② 児童相談所長

児童相談所は各都道府県・指定都市に設置され、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行い、児童の一時保護などの措置を行っている。一時保護の決定に当たっては、児童相談所長または都道府県知事が行う。

*第5編2章 3.3〕児童相談所 p237

▶午前82

新生児の殿部の写真を別に示す。

考えられるのはどれか。

- ポートワイン母斑

- サーモンパッチ

- ウンナ母斑

- 太田母斑

- 蒙古斑

⑤ 蒙古斑

蒙古斑は生後すぐから腰殿部に多くみられる青色の母斑で、成長とともに自然に消滅する。

▶午前83

排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

- 下腸間膜神経節

- 腹腔神経節

- 骨盤神経

- 腰髄

- 仙髄

③ 骨盤神経

⑤ 仙髄

便の移動による直腸内圧の上昇が、骨盤神経から仙髄の排便中枢に伝わり副交感神経を刺激することで、直腸壁の平滑筋の収縮や内肛門括約筋の弛緩が行われ、排便が促される。

▶午前84

アセチルコリンで収縮するのはどれか。2つ選べ。

- 心筋

- 排尿筋

- 腓腹筋

- 立毛筋

- 瞳孔散大筋

② 排尿筋

③ 腓腹筋

アセチルコリンは副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質であり、骨盤内臓神経(副交感神経)から放出されると排尿筋が収縮し、運動神経から放出されると腓腹筋含む骨格筋が収縮する。

▶午前85

内臓の痛みを引き起こすのはどれか。2つ選べ。

- 虚血

- 氷水の摂取

- 48℃の白湯の摂取

- 平滑筋の過度の収縮

- 内視鏡によるポリープの切除

① 虚血

④ 平滑筋の過度の収縮

内臓痛は胃や腸管など管腔臓器の急激な拡張・収縮・伸展等により起こる鈍痛であり、嘔吐や悪心、冷や汗などの自律神経症状を伴うことがある。虚血に伴う痙攣や平滑筋の過度の収縮は内臓痛を引き起こす原因となる。

▶午前86

心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。

- Ⅰ

- V1

- V2

- V3R

- aVR

① Ⅰ

⑤ aVR

12誘導心電図は肢誘導と胸部誘導から構成され、肢誘導として双極誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と単極誘導(aVR・aVL・aVF)、胸部誘導として単極誘導(V1~V6)に分かれている。

▶午前87

日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 年金保険

- 雇用保険

- 船員保険

- 組合管掌健康保険

- 労働者災害補償保険

③ 船員保険

④ 組合管掌健康保険

わが国の公的医療保険制度として、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があり、船員保険と組合管掌健康保険は被用者保険に当たる。

*第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

▶午前88

糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 両足部を観察する。

- 熱めの湯をかけて洗う。

- 靴ずれしない靴を選ぶ。

- なるべく素足で過ごす。

- 爪は足趾の先端よりも短く切る。

① 両足部を観察する。

③ 靴ずれしない靴を選ぶ。

① 糖尿病患者に多くみられる感覚障害では血管や神経の障害による足病変が起こりやすく、毎日両足部を観察し、異常を見逃さないようにする。

③ わずかな創傷や火傷からでも重症化するおそれがあるため、足にフィットした靴擦れしない靴を履くことが適している。

×② 熱めの湯をかけて洗う。

神経障害により熱などの刺激を感じられなくなり火傷のおそれが高まるため、足浴で用いる湯は体温より少し高い38〜40℃とする。

×④ なるべく素足で過ごす。

創傷を避けるため、外出しない場合でも自宅等では靴下を履くことなどが適している。

×⑤ 爪は足趾の先端よりも短く切る。

爪の内側の皮膚を傷つけないよう、爪は指の先端と同じ長さに切り、深爪を避ける。

▶午前89

出生直後の正常新生児に当てはまる特徴はどれか。2つ選べ。

- 生理的に多血である。

- 腸内細菌叢が定着している。

- 噴門部の括約筋は発達している。

- Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

- 胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

① 生理的に多血である。

④ Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

① 新生児は母胎内の低酸素に対応するため赤血球数が多く、生理的に多血を示す。この多量の赤血球は壊れやすいため、新生児ではヘモグロビンの分解に伴うビリルビンの生成により、生理的な黄疸がみられる。

④ バビンスキー反射は新生児にみられる原始反射で、足底の外縁に刺激を与えた際に母指が甲側に曲がる現象をいう。出生後すぐから反応が見られ、1歳ころには消失する。

×② 腸内細菌叢が定着している。

出生直後の腸内は基本的に無菌で、新生児期から腸内細菌叢は急激に変化し、3歳ころには成人と同様の構成となる。

×③ 噴門部の括約筋は発達している。

新生児は噴門部(胃の入り口)の括約筋が発達しておらず、排気とともに少量の母乳を吐く溢乳がみられる。

×⑤ 胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

胎児期に胎盤を通じて母体から受け取るものはIgGである。

▶午前90

身長170cm、体重70kgの成人の体格指数(BMI)を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②

①2 ②4

成人の肥満・やせを判定できる指標として体格指数(BMI)が用いられ、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせとされる。BMIは、体重(kg)÷(身長(m))2で求められる。本問では、70÷(1.7×1.7)=24.2214...を四捨五入し24となる。

*第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p82

資料 厚生労働省「第105回保健師国家試験、第102回助産師国家試験、第108回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第108回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向