第109回看護師国家試験 午前一般問題

令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第109回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前11(必修除外)

健康な成人の1回換気量はどれか。

- 約150mL

- 約350mL

- 約500mL

- 約1,000mL

▶午前26

固有心筋の特徴はどれか。

- 平滑筋である。

- 骨格筋よりも不応期が短い。

- 活動電位にプラトー相がみられる。

- 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

③ 活動電位にプラトー相がみられる。

心筋の収縮は、活動電位という心筋細胞の電位差によって起こり、脱分極により電位が正〈プラス〉となった後、電位差が0付近となるプラトー相を経て、再分極により電位が負〈マイナス〉となる。

×① 平滑筋である。

心筋は横紋筋で、自分の意思で動かすことのできない不随意筋に当たる。不随意筋のうち、心臓を除く内臓や血管は平滑筋である。

×② 骨格筋よりも不応期が短い。

心筋の活動電位では、刺激に反応しない不応期が骨格筋に比べて非常に長い。

×④ 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送っており、その強力な収縮を支えるために、肺に血液を送る右心室よりも筋層や心臓壁が厚くなっている。

▶午前27

小細胞癌で正しいのはどれか。

- 患者数は非小細胞癌より多い。

- 肺末梢側に発生しやすい。

- 悪性度の低い癌である。

- 治療は化学療法を行う。

④ 治療は化学療法を行う。

肺癌は大きく非小細胞癌(腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌)と小細胞癌に分かれる。小細胞癌は進行が早いため根治可能な手術が間に合わず、基本的に化学療法(薬物療法)を中心に行う。

×① 患者数は非小細胞癌より多い。

小細胞癌は肺癌全体の10~15%程度である。最も多い組織型は、非小細胞癌のうち腺癌で約半分を占めている。

×② 肺末梢側に発生しやすい。

小細胞癌は喫煙との関連が深く、肺中枢側に発生しやすい。肺末梢側に発生しやすいものは腺癌である。

×③ 悪性度の低い癌である。

小細胞癌は進行が早く、転移も起きやすいため悪性度は高い。

▶午前28

脳梗塞を最も早期に検出できる画像検査はどれか。

- シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

- 磁気共鳴血管画像〈MRA〉

- コンピュータ断層撮影〈CT〉

② 磁気共鳴画像〈MRI〉

MRIは、超急性期から急性期の脳梗塞の診断を行うことができる。なお、くも膜下出血などの出血性の疾患では、④CTが最初に選択されることがある。

▶午前29

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

- 未熟児の養育医療――医療法

- 結核児童の療養給付――児童福祉法

- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

② 結核児童の療養給付――児童福祉法

児童福祉法により、18歳未満の結核児童に対して、公費医療として療養の給付を行っている。

×① 未熟児の養育医療――医療法

母子保健法に基づく公費医療である。

×③ 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

麻薬及び向精神薬取締法に基づく公費医療である。

×④ 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

予防接種法に基づく公費医療である。

*第4編2章 5.公費医療 p214~216

▶午前30

廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。

- 滅菌パックの袋――産業廃棄物

- エックス線フィルム――一般廃棄物

- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物

- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物

③ 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物

医療機関等から生じた廃棄物のうち、感染性の病原体が含有・付着した(またはそのおそれのある)廃棄物を感染性廃棄物といい、紙くず、包帯、脱脂綿などの感染性一般廃棄物と、血液、注射針、メス、レントゲン定着液などの感染性産業廃棄物に分類される。

×① 滅菌パックの袋――産業廃棄物

一般廃棄物に当たる。

×② エックス線フィルム――一般廃棄物

廃プラスチック類として産業廃棄物に当たる。

×④ pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物

pH12.5以上のアルカリ性の廃液は、健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物として、特別管理産業廃棄物に分類される。

*第9編4章 4.特別管理廃棄物 p339

▶午前31

患者と看護師の間の専門的な援助関係で適切なのはどれか。

- 自然発生的に成立する。

- 援助方法は看護師に一任される。

- 患者のニーズに焦点がおかれる。

- 日常的な会話を中心に展開する。

③ 患者のニーズに焦点がおかれる。

専門的な援助関係を構築するため、医療看護に係るやりとりの中で患者の情報を収集し、患者等のニーズを取り入れた援助方法を、医療スタッフ間の連携の下に行う。

▶午前32

細菌の芽胞を死滅させるのはどれか。

- 紫外線

- ポビドンヨード

- 70%アルコール

- 酸化エチレンガス

④ 酸化エチレンガス

芽胞を形成する細菌は高温加熱や消毒薬に強く、食中毒の原因となる。毒性のある酸化エチレンガスによる滅菌は芽胞を死滅させることに適している。このほか、オートクレーブを用いた滅菌(高圧蒸気滅菌)も芽胞の死滅に用いられる。

▶午前33

クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)による下痢を発症している患者の陰部洗浄をベッド上で行う際の個人防護具を着用した看護師の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- A

- B

- C

- D

④ D

クロストリジウム・ディフィシレによる下痢を発症している患者の陰部洗浄においては、排泄物等を介した接触感染を予防するため、液体防御性能の高いガウンや眼粘膜を防御するためのゴーグルを用いる。

▶午前34

インシデントレポートで適切なのはどれか。

- 責任追及のためには使用されない。

- インシデントの発生から1か月後に提出する。

- 主な記述内容はインシデントの再発防止策である。

- 実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。

① 責任追及のためには使用されない。

医療機関内で医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。インシデントを起こした看護師個人の責任追及を行うものではない。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

▶午前35

成人の睡眠で正しいのはどれか。

- レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

- 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

- ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

- 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

① レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、レム睡眠は急速眼球運動と骨格筋活動の低下を特徴とする。

×② 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

たばこに含まれるニコチンは強い覚醒作用を持つため、入眠前の喫煙により睡眠導入時間を長くする。

×③ ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

ノンレム睡眠は大脳皮質の活動低下(夢を見なくなる)を特徴とする。

×④ 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

約90分のノンレム睡眠と数分のレム睡眠の睡眠周期を繰り返す。

▶午前36

片麻痺のある成人の臥床患者の患側の良肢位で適切なのはどれか。

- 肩関節は内転10度

- 肘関節は屈曲10度

- 股関節は外転10度

- 足関節は背屈10度

③ 股関節は外転10度

良肢位は関節の機能障害の影響を最小限にとどめるための肢位で、股関節は外転10~15度が良肢位である。

×① 肩関節は内転10度

肩関節は外転10~30度が良肢位である。

×② 肘関節は屈曲10度

肘関節は屈曲90度が良肢位である。

×④ 足関節は背屈10度

足関節は背屈・底屈0度が良肢位である。

▶午前37

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。

- 同じ指で24時間連続で測定する。

- マニキュアをしたままで測定する。

- 装着部位に冷感がある場合は温める。

- 指を挟んだプローブはテープで固定する。

③ 装着部位に冷感がある場合は温める。

パルスオキシメータを指に挟んで経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する際、末梢血流の不足による手指の冷感がある場合正確に測定できないため、温めてから測定する。

×① 同じ指で24時間連続で測定する。

皮膚障害を予防するため、定期的に装着部位の変更を行う。

×② マニキュアをしたままで測定する。

パルスオキシメータは爪に赤外線を照射して血液の色を測るため、色の付いたマニキュアをすると正確な測定ができなくなる。

×④ 指を挟んだプローブはテープで固定する。

巻き付けによる圧迫を避けるため、テープで外側から固定しない。

▶午前38

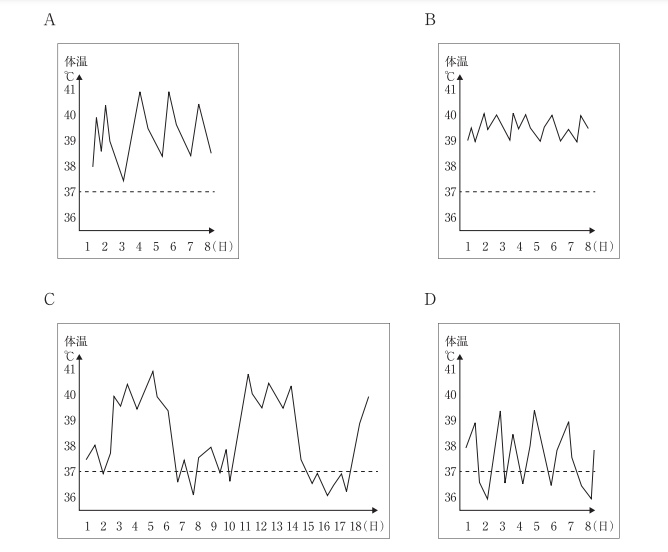

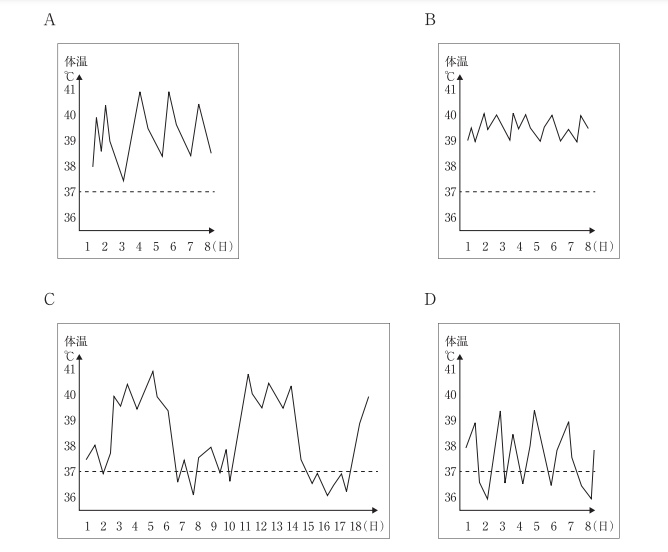

熱型を図に示す。

熱型の種類と図の組合せで正しいのはどれか。

- 間欠熱――A

- 稽留熱――B

- 弛張熱――C

- 波状熱――D

② 稽留熱――B

稽留熱は、体温が1日を通して持続的に上昇し、1日ごとの変動が1度を超えない熱型をいう。

×① 間欠熱――A

×③ 弛張熱――C

1日ごとの体温変動が1度を超える場合で、熱が下がったときには正常の体温に戻る熱型を間欠熱(D)、正常の体温を常に超えている熱型を弛張熱(A)という。

×④ 波状熱――D

波状熱は不規則に発熱と無熱を繰り返す熱型をいい、Cに該当する。

▶午前39

薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。

- 週に1回服用する。

- 食事の前に服用する。

- 指定された時間に服用する。

- 症状が現れたときに服用する。

④ 症状が現れたときに服用する。

頓用(頓服)は薬の服用方法で、食前・食後・食間(食後120分)や指定された時間・間隔で定期的に服用するものではなく、症状が現れたときや激しいときに必要に応じて服用するものである。

▶午前40

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

- 運動耐久力の向上

- 明暗順応の低下

- 持久力の向上

- 臓器の萎縮

② 明暗順応の低下

①運動耐久力や②明暗順応、③持久力などの身体機能は青年期をピークに加齢に伴って低下していく。④臓器の萎縮は老年期に顕著になる。

▶午前41

急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。

- 異化が亢進する。

- 症状の変化は緩やかである。

- サイトカイン分泌が低下する。

- 副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。

① 異化が亢進する。

激しい生体侵襲が加わった急性期患者の生体反応では、副腎皮質ホルモンや炎症性サイトカインの分泌が過剰になることで代謝が亢進し、外界や生体内からエネルギーを産出する過程である異化が亢進する。

▶午前42

砕石位による手術で起こりやすい合併症はどれか。

- 猿手

- 尖足

- 下垂手

- 腸骨部の褥瘡

② 尖足

砕石位は、仰臥位の状態から両足を挙上開脚して膝を曲げた状態で固定した体位である。合併症としては、膝外側の腓骨頭部が圧迫されることにより腓骨神経麻痺が生じ、足関節が低屈位になり背屈できなくなる尖足を来しやすい。

▶午前43

ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。

- 超音波検査

- エックス線撮影

- 骨シンチグラフィ

- 磁気共鳴画像〈MRI〉

④ 磁気共鳴画像〈MRI〉

MRI検査は強力な磁場を発生させて身体の断面を撮影する精密検査であり、ペースメーカーの誤作動等を起こすため原則として禁忌とされている。

▶午前44

肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。

- 脂肪肝

- 急性A型肝炎

- 肝細胞癌〈HCC〉

- アメーバ性肝膿瘍

③ 肝細胞癌〈HCC〉

肝動脈塞栓術は脚の付け根の大腿動脈からカテーテルを挿入し、肝動脈に抗癌剤等を注入することで、腫瘍細胞を壊死させるものである。

▶午前45

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。

- 季節性インフルエンザ

- ニューモシスチス肺炎

- ノロウイルス性腸炎

- 単純性膀胱炎

② ニューモシスチス肺炎

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染した場合、多くはほとんど症状もなく経過し、無症候性キャリアの状態で平均10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)やカンジダ症、カポジ肉腫などの23の指標疾患の1つ以上を発症すると後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断される。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午前46

細菌性髄膜炎の症状はどれか。

- 羞明

- 羽ばたき振戦

- Raynaud〈レイノー〉現象

- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

① 羞明

細菌性髄膜炎は感染症法に定める5類感染症で、項部硬直、高熱、羞明(光過敏)、錯乱、頭痛、嘔吐などの症状が主にみられる。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午前47

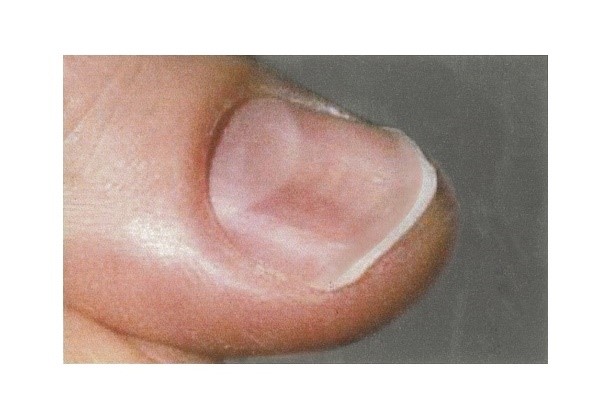

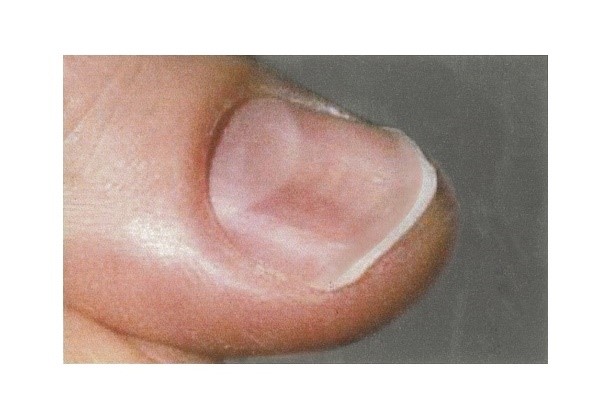

貧血を伴う患者の爪の写真を別に示す。

欠乏している栄養素はどれか。

- ビタミンB12

- ビタミンC

- 葉酸

- 鉄

④ 鉄

図は爪がスプーンのように反り返った匙状爪(スプーンネイル)であり、貧血の多くを占める鉄欠乏性貧血の特徴である。なお、①ビタミンB12や③葉酸の欠乏により起こる貧血は悪性貧血(巨赤芽球性貧血)である。

▶午前48

手術後に無排卵になるのはどれか。

- 脳下垂体全摘出術

- 単純子宮摘出術

- 低位前方切除術

- 片側卵巣切除術

① 脳下垂体全摘出術

排卵は下垂体から分泌される黄体形成ホルモン〈LH〉によって起こるため、脳下垂体を全摘すると無排卵となる。

▶午前49

被験者が図形を描き写す内容が含まれる認知機能の評価はどれか。

- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

- Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

- 高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA〉

- 改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉

② Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

MMSEは世界的に用いられる認知機能を検査するスクリーニング検査で、11の評価項目のうち特定の図形を見せられた後に同じ図形を書く検査が含まれ、合計得点(30点満点)が低いほど認知機能が低いと評価される。

▶午前50

老化による免疫機能の変化はどれか。

- 胸腺の肥大

- T細胞の増加

- 獲得免疫の反応の低下

- 炎症性サイトカインの産生の減少

③ 獲得免疫の反応の低下

老化により胸腺が萎縮することで、胸腺が産出する獲得免疫系のT細胞が減少し、感染抵抗力が低下する。一方で炎症反応を制御する機能が低下し、炎症性サイトカインの産出が増加することも老化による免疫機能の特徴である。

▶午前51

高齢者の性について正しいのはどれか。

- 女性の性交痛は起こりにくくなる。

- 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

- 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

- セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

④ セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

社会的に高齢者のセクシュアリティを尊重することは、高齢者の生活の質(QOL)の維持に影響する。

×① 女性の性交痛は起こりにくくなる。

加齢により女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)が減少することで、膣の萎縮や乾燥による性交痛が起こりやすくなる。

×② 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

加齢により男性ホルモンであるアンドロゲン(テストステロン)が減少することで、勃起障害等が起こりやすくなる。

×③ 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

高齢者であっても異性への関心・羞恥心は保たれる。

▶午前52

老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組合せで正しいのはどれか。

- 血中蛋白の低下――薬効の減少

- 腎血流量の低下――薬効の減少

- 肝血流量の低下――薬効の増大

- 消化機能の低下――薬効の増大

③ 肝血流量の低下――薬効の増大

高齢者においては、肝血流量の低下による肝臓の代謝機能の低下、腎血流量の低下による腎臓の排泄機能の低下により、薬物が体内に多く残り、薬効が強く現れる。

▶午前53改題

軽度認知障害で正しいのはどれか。

- 一過性の障害である。

- 認知症である。

- 物忘れを自覚している。

- 日常生活動作〈ADL〉が障害される。

③ 物忘れを自覚している。

軽度認知障害は認知症に至る前段階で、日常生活動作〈ADL〉は自立しているが、自覚のある物忘れを主症状とする。

▶午前54

認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、複数の専門職でアセスメントや自立生活の支援を行うのはどれか。

- 成年後見人

- 介護認定審査会

- 認知症対応型通所介護

- 認知症初期集中支援チーム

④ 認知症初期集中支援チーム

認知症施策推進大綱に則り認知症支援体制の整備が推進されている。認知症初期集中支援チームは認知症の人やその家族に早期に関わるチームであり、早期診断・早期対応に向けた支援を行う。

*第3編2章 2.2〕認知症施策のあゆみ p105~107

▶午前55

日本で用いているDENVERⅡ(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。

- 寝返りをする。

- 積み木をもちかえる。

- 喃語様のおしゃべりをする。

- 自分で食べ物を口へもっていく。

① 寝返りをする。

乳幼児の発達スクリーニング検査として用いられるDENVERⅡ(デンバー発達判定法)では、年月齢期間ごとに25%、50%、75%、90%の乳幼児が可能となる検査項目が図示されており、寝返りは6か月ころに90%が可能となる。

▶午前56

幼児を対象とする定期予防接種はどれか。

- DTワクチン(二種混合)

- ロタウイルスワクチン

- BCGワクチン

- 水痘ワクチン

④ 水痘ワクチン

水痘ワクチンは生後12月から生後36月に至るまでの幼児を対象とする。

×① DTワクチン(二種混合)

ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT)ワクチンは11歳以上13歳未満の者を対象としている。

×② ロタウイルスワクチン

ロタウイルスワクチンは出生6週0日後から24(32)週0日後までの乳児を対象としている。

×③ BCGワクチン

BCGワクチンは1歳に至るまでの乳児を対象年齢としている。

*第3編3章 4.予防接種 p142~148

▶午前57

大泉門の説明で正しいのはどれか。

- 2歳まで増大する。

- 陥没している場合は髄膜炎を疑う。

- 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

- 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

③ 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

×① 2歳まで増大する。

×④ 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

大泉門は頭頂骨と前頭骨に囲まれたくぼみであり、成長とともに縮んで1歳6か月ころに閉鎖する。

×② 陥没している場合は髄膜炎を疑う。

○③ 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

大泉門が膨隆している場合は髄膜炎、また、閉鎖が早い場合は小頭症が疑われる。

▶午前58

幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

- 胸骨中央下部を圧迫する。

- 実施者の示指と中指とで行う。

- 1分間に60回を目安に行う。

- 1回の人工呼吸につき3回行う。

① 胸骨中央下部を圧迫する。

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、胸骨中央下部への胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。幼児や小児の場合も、圧迫箇所や回数、人工呼吸頻度は成人と同様である(ただし、強さは胸の厚みの3分の1が沈み込む深さ)。なお、②のように2本指の圧迫は乳児(1歳未満)の場合に行う。

▶午前59

配偶子の形成で正しいのはどれか。

- 卵子の形成では減数分裂が起こる。

- 精子の形成では極体の放出が起こる。

- 成熟卵子はXまたはY染色体をもつ。

- 精子は23本の常染色体と1本の性染色体をもつ。

① 卵子の形成では減数分裂が起こる。

卵母細胞は、減数分裂・極体放出を経て22本の常染色体と1本の性染色体(X)をもつ卵子となる。卵子が22本の常染色体と1本の性染色体(XまたはY)をもつ精子と受精することで、受精卵の染色体の本数は46本となる。

▶午前60

女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。

- 9歳で初経が発来する。

- 月経開始後に身長の発育が加速する。

- 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

④ 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

女子の思春期では、視床下部のGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の刺激により初経(初めての月経)が起こる(第二次性徴)。

×① 9歳で初経が発来する。

×② 月経開始後に身長の発育が加速する。

初経の発来は10~14歳ころで、初経開始前の9歳前後から身長等の発育が加速する(第二次発育急進)。

×③ 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

女子の第二次性徴は、乳房発育、陰毛発生、初経の順に進行する。

▶午前61

妊娠37週の妊婦の胎児心拍数陣痛図の所見で正常なのはどれか。

- 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。

- 胎児心拍数基線細変動を認めない。

- 一過性頻脈を認めない。

- 一過性徐脈を認める。

① 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。

胎児心拍数基線(10分間の心拍数)が、110bpm未満(徐脈)と160bpm超(頻脈)の間を正常脈とする。これに加え、「基線細変動あり」「一過性頻脈あり」「一過性徐脈なし」の場合、一般に胎児は健常とされる。

▶午前62

子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。

- 観察は排尿前に行う。

- 褥婦にはFowler〈ファウラー〉位をとってもらう。

- 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

- 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。

③ 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

子宮復古とは妊娠により拡大した子宮が分娩後の産褥期に妊娠前の状態に戻る現象をいう。正常よりも子宮底が高い場合などで子宮復古不全のおそれがあり、経過の観察のため、①排尿後に、②仰臥位で③膝を伸展させ、④恥骨結合上縁からの長さを測定する。

▶午前63

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

④ 1週後

男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午前64

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉で正しいのはどれか。

- 厚生労働省が組織する。

- 被災地域の精神科医療機関と連携する。

- 発災1か月後に最初のチームを派遣する。

- 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

② 被災地域の精神科医療機関と連携する。

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉は、被災地で精神医療や精神保健活動の支援を行う専門的なチームである。

×① 厚生労働省が組織する。

都道府県・指定都市が平時において整備する。

×③ 発災1か月後に最初のチームを派遣する。

発災時には概ね48時間以内に活動できる先遣隊を派遣する。

×④ 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

派遣チームは交通・通信手段や宿泊、日常生活面で自立して活動する必要がある。

*第3編2章 4.5〕地域精神保健福祉 p114~115

▶午前65

平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれか。

- 地域生活支援の強化

- 任意入院制度の新設

- 医療保護入院の明確化

- 精神障害者の定義の見直し

① 地域生活支援の強化

精神保健医療福祉の改革ビジョンは、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策を示したものであり、受入条件が整えば退院可能な精神病床の入院患者について、地域生活支援体制の強化等の基盤強化を推進している。

*第3編2章 4.1〕精神保健対策のあゆみ p111~112

▶午前66

Aさん(25歳、男性)は、統合失調症と診断された。抗精神病薬の内服を開始した2日後、Aさんはそわそわして落ち着かず「足がムズムズする」と歩き回るようになった。

Aさんにみられている状態はどれか。

- アカシジア

- ジストニア

- ジスキネジア

- ミオクローヌス

① アカシジア

アカシジア〈静座不能〉は抗精神病薬などの服用により起こる副作用〈有害事象〉で、座り続けることができずにそわそわと動き回ることを特徴とする。

×② ジストニア

ジストニアは、全身または局所に筋収縮(痙攣)などが生じる不随意運動をいう。

×③ ジスキネジア

ジスキネジアは、自分で止めることのできない口をもぐもぐさせるなどの不随意運動をいう。

×④ ミオクローヌス

ミオクローヌスは、筋肉が電撃を受けたように突然収縮する不随意運動をいう。

▶午前67

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

② 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

×① 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

○② 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

精神科の入院において、隔離等の行動制限を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載する。

×③ 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

隔離室には患者一人のみ入室させる。

×④ 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

12時間以上の隔離は精神保健指定医が、12時間を超えない隔離は医師が必要性を判断する。なお、行動制限最小化委員会は隔離等の行動制限が最小化されるようにモニタリングや検討、働きかけを行う組織である。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前68

Aさん(82歳、女性)は、要支援2である。

Aさんの屋内での転倒予防と自立の促進のため、自宅で介護する家族への指導で適切なのはどれか。

- 車椅子での移動とする。

- 移動時にスリッパを使用する。

- 手すりがない場所での歩行を避ける。

- 移動の前に立ちくらみの有無を確認する。

④ 移動の前に立ちくらみの有無を確認する。

起立性低血圧による転倒を避けるため、立ち上がり時には注意を促す。

×① 車椅子での移動とする。

×③ 手すりがない場所での歩行を避ける。

要介護区分は要介護になる前の要支援2であり、車椅子の利用や過度な歩行の制限は筋力を低下させ、自立度の低下や転落のリスクを高める。

×② 移動時にスリッパを使用する。

スリッパの使用により床との摩擦が低下するため、転倒のリスクを高める。

▶午前69

Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。

Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。

- 医療保険から給付される。

- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。

- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。

- 理学療法士による訪問は給付が認められない。

① 医療保険から給付される。

要介護者等には介護保険による訪問看護の給付が行われるが、厚生労働省が定める疾病等の利用者には医療保険の給付による訪問看護が行われる。「筋萎縮性側索硬化症」や「人工呼吸器を使用している状態」はそれに該当し、医療保険から給付される。

×② 特別訪問看護指示書を受けて実施される。

急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護の必要があるとして主治医による特別訪問看護指示書(14日間有効、一部2回交付可)の交付を受けた者には医療保険から給付が行われるが、本問では該当しない。

×③ 複数の訪問看護事業所の利用はできない。

医療保険による訪問看護では原則として1箇所の訪問看護事業所の利用になるが、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者等に該当する場合は複数の訪問看護事業所を利用できる。なお、介護保険による訪問看護には複数利用の制限はない。

×④ 理学療法士による訪問は給付が認められない。

訪問看護を行うことができる職種として、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が認められている。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午前70

Aさん(85歳、女性)は、要支援1で介護予防通所リハビリテーションを月2回利用している。Aさんから「最近排便が3〜4日に1回しかなくて、お腹が張って困っている」と通所施設の看護師に相談があった。

看護師が行うAさんへの便秘に対する助言で適切なのはどれか。

- 毎日、朝食後に便座に座る。

- 就寝前に水を500mL飲む。

- 1日1万歩を目標に歩く。

- 蛋白質を多めに摂る。

① 毎日、朝食後に便座に座る。

毎朝便座に座ることによって排便の習慣づけにつながるほか、前屈みに座ることで腹圧を高めて便意を促し、排便がしやすくなる。

×② 就寝前に水を500mL飲む。

就寝前に過度な水分を摂取すると、夜間に尿意を催し、睡眠を阻害する。一方、起床後の適切な量の水分摂取は、胃結腸反射により排便を促進するため望ましい。

×③ 1日1万歩を目標に歩く。

適度な運動は腸を刺激し、便秘の改善に効果的である。ただし、高齢者への歩数目標としては、健康日本21(第二次)で男性7,000歩・女性6,000歩としているとおり、怪我のリスクも高まるため適切ではない。

×④ 蛋白質を多めに摂る。

便通を整える食物繊維の摂取が望ましい。

▶午前71

Aさん(88歳、男性)は、長女(60歳、無職)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準ランクC2。仙骨部の褥瘡の治療のため、膀胱留置カテーテルを挿入することになった。

膀胱留置カテーテルを挿入中のAさんを介護する長女に対して、訪問看護師が指導する内容で適切なのはどれか。

- 「褥瘡が治癒するまでおしりは洗浄しないでください」

- 「体位変換ごとに蓄尿バッグを空にしてください」

- 「カテーテルは太ももに固定してください」

- 「尿に浮遊物がないか確認してください」

④ 「尿に浮遊物がないか確認してください」

排尿が困難な場合に挿入される膀胱留置カテーテルの使用に当たっては、尿路感染のリスクに特に注意を要する。在宅患者の介護者に対しては、尿の浮遊物や色、発熱の有無などの観察を指導し、感染徴候があれば病院に連絡することが適している。

▶午前72改題

令和3年(2021年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。

- 訪問介護

- 訪問看護ステーション

- 居宅介護支援

- 訪問入浴介護

④ 訪問入浴介護

訪問入浴介護サービスにおける要介護5の利用者の割合をみると、ほぼ寝たきりの状態にある要介護5の利用者の割合が46.9%と半分近くを占めている。

*第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p229~230

▶午前73

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

- 国が策定する。

- 在宅医療が含まれる。

- 3年ごとに見直される。

- 病床の整備は含まれない。

② 在宅医療が含まれる。

×① 国が策定する。

×③ 3年ごとに見直される。

医療法に定める医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。

○② 在宅医療が含まれる。

×④ 病床の整備は含まれない。

医療計画の記載事項として、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と6事業(救急医療、災害医療、新興感染症等の感染拡大時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)のほか、在宅医療の確保、医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療圏の設定と医療圏ごとの病床の整備(基準病床数)などが含まれる。

*第4編1章 2.医療計画 p166~169

▶午前74

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

- 物資の備蓄

- 避難所の設置

- 災害障害見舞金の支給

- 救護班による医療の提供

① 物資の備蓄

災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、地域防災計画(都道府県・市町村)の作成や物資の備蓄、防災訓練義務といった平時における予防等の責務などが規定されている。

×② 避難所の設置

×④ 救護班による医療の提供

発災後、被災地域に適用される災害救助法では、避難所や応急仮設住宅の設置、衣食や医療・助産の提供など応急対策が行われる。

×③ 災害障害見舞金の支給

復旧・復興にかかる救済援助措置としては、激甚災害法や災害弔慰金の支給等に関する法律などで定められている。

*第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244

▶午前75改題

2021年の経済協力開発機構〈OECD〉の報告書(2019年数値)の日本に関する記述で正しいのはどれか。

- 喫煙率が最も低い。

- 高齢化率が最も高い。

- 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

- 国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。

② 高齢化率が最も高い。

高齢化率は28.4で、平均(17.3)を大きく上回り、OECD諸国で最も高齢化が進んでいる。

×① 喫煙率が最も低い。

喫煙率は16.7で、OECD諸国の平均(16.5)よりもやや高い。なお、最も低いのはコスタリカで4.2となっている。

×③ 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

人口千人当たりの病床数は12.8で、平均(4.4)を大きく上回り、OECD諸国で最も多い。

×④ 国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。

GDPに占める医療支出は11.0で、平均(8.8)を上回り、OECD諸国で5番目に高い。なお、最も高いのはアメリカ合衆国で16.8となっている。

*第2編1章 1.人口の動向 p41~44

▶午前76

眼球に入る光の量を調節するのはどれか。

- 角膜

- 虹彩

- 瞳孔

- 水晶体

- 毛様体

② 虹彩

虹彩は瞳孔の周囲にある部分で光の量を調節するはたらきを持つ。加齢により虹彩の機能は低下し、明暗順応の低下につながる。

▶午前77

最終代謝産物に尿酸が含まれるのはどれか。

- 核酸

- リン脂質

- 中性脂肪

- グルコース

- コレステロール

① 核酸

核酸の主要成分であるプリン体が肝臓で分解された最終代謝産物が尿酸である。

▶午前78

排尿時に収縮するのはどれか。

- 尿管

- 尿道

- 膀胱平滑筋

- 内尿道括約筋

- 外尿道括約筋

③ 膀胱平滑筋

腎臓で産出された尿は、腎盂からつながる尿管の蠕動運動により膀胱に送られ、膀胱壁にある平滑筋(排尿筋)が収縮することで排尿反射が誘発される。

▶午前79

重症筋無力症で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 心肥大を生じる。

- 朝に症状が強くなる。

- 自己免疫疾患である。

- 70歳以上に好発する。

④ 自己免疫疾患である。

重症筋無力症は、免疫系が正常に機能せずに自己組織を破壊する自己免疫疾患である。

×① 男性に多い。

男女別では女性の発症がやや多い。

×② 心肥大を生じる。

主に全身の筋力低下、特に眼瞼下垂や複視など眼筋型の症状を起こす。

×③ 朝に症状が強くなる。

症状には日内差があり、午後(夕方)に症状が強くなる。

×⑤ 70歳以上に好発する。

小児のほか、30~50歳台の女性、50~60歳台の男性に好発するとされる。

▶午前80

成人の気管内吸引の方法で適切なのはどれか。

- 実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。

- 吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。

- 気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。

- カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。

- カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。

① 実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。

気管に貯留した痰などを吸引する気管内吸引では、実施前に咽頭部の分泌物を吸引することで、排痰が効率的に行える。

×② 吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。

気管内吸引では、気管の粘膜を傷つけないために吸引圧は-20kPa(150mmHg)に調整する。

×③ 気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。

吸引カテーテルを太くすると吸引量が増加し、無気肺等が生じやすくなるため、気管チューブの半分以下の内径とする。

×④ カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。

挿入開始から終了までは、低酸素血症、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉の低下をきたさないために15秒以内に行う。

×⑤ カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。

カテーテルは気管分岐部にあたらない位置にする。

▶午前81

交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

- 散瞳

- 精神性発汗

- 腸蠕動の促進

- 排尿筋の収縮

- グリコーゲン合成の促進

① 散瞳

② 精神性発汗

交感神経の緊張時に、瞳孔の散大(散瞳)や発汗が起きる。そのほかは副交感神経の作用による。

▶午前82

気管で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 軟骨は筒状である。

- 胸骨角の高さで分岐する。

- 交感神経の働きで収縮する。

- 吸息相の気管内圧は陰圧である。

- 頸部では食道の背側に位置する。

② 胸骨角の高さで分岐する。

④ 吸息相の気管内圧は陰圧である。

② 気管は、胸骨角の高さで左右の主気管支に分岐する(気管分岐部)。

④ 吸息相では肺胞内圧や気管内圧が陰圧になることで空気を流入する。呼息相では陽圧となる。

×① 軟骨は筒状である。

気管は筒状であるが、気管を保護する軟骨はU字型である。

×③ 交感神経の働きで収縮する。

気管支は交感神経の働きにより拡張し、副交感神経の働きにより収縮する。

×⑤ 頸部では食道の背側に位置する。

気管の頸部は食道の腹側(前側)に位置する。

▶午前83

食道癌で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 女性に多い。

- 日本では腺癌が多い。

- 放射線感受性は低い。

- 飲酒は危険因子である。

- 胸部中部食道に好発する。

④ 飲酒は危険因子である。

⑤ 胸部中部食道に好発する。

④ 食道癌の危険因子は主に飲酒と喫煙である。

⑤ 胸部食道のうち中部が約半数を占める。

×① 女性に多い。

令和2年(2020年)の患者調査によると、食道の悪性新生物〈腫瘍〉による総患者数は、男4.6万人、女1.3万人となっている。

×② 日本では腺癌が多い。

食道癌を組織別にみると、扁平上皮癌が9割近くを占める。

×③ 放射線感受性は低い。

放射線感受性は高く、放射線治療が行われる。

▶午前84

急性膵炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 成因はアルコール性より胆石性が多い。

- 重症度判定には造影CTが重要である。

- 血中アミラーゼ値が低下する。

- 鎮痛薬の投与は禁忌である。

- 初発症状は上腹部痛である。

② 重症度判定には造影CTが重要である。

⑤ 初発症状は上腹部痛である。

② 急性膵炎の重症度判定に当たっては造影CTが重要で、造影不良域の範囲により判断する。

⑤ 急性膵炎で最も多い症状は上腹部(みぞおち付近)の痛みである。

×① 成因はアルコール性より胆石性が多い。

急性膵炎の多くは大量の飲酒を原因とする。

×③ 血中アミラーゼ値が低下する。

急性膵炎では、膵臓から分泌されるアミラーゼ(糖質分解酵素)の上昇が特徴的である。

×④ 鎮痛薬の投与は禁忌である。

上腹部痛に対して、鎮痛薬を適宜投与する。

▶午前85改題

もやもや病で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 指定難病ではない。

- 遺伝的要因は関与しない。

- 病変はくも膜下腔にある。

- 進行性の脳血管閉塞症である。

- ウイルス感染によって誘発される。

③ 病変はくも膜下腔にある。

④ 進行性の脳血管閉塞症である。

もやもや病は、くも膜下腔にあるウィリス動脈輪と呼ばれる動脈の吻合部が細くなる進行性の脳血管閉塞症で、脳血流不足による手足の麻痺や言語障害、脳出血が生じる。

×① 指定難病ではない。

もやもや病は厚生労働大臣が指定する指定難病で、医療費助成の対象である。

×② 遺伝的要因は関与しない。

一定程度の家族内発症がみられ、遺伝的要因の関与が考えられる。

×⑤ ウイルス感染によって誘発される。

もやもや病は原因が解明されておらず、ウイルス感染によるとは考えられていない。

▶午前86

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。

- 子育て世代包括支援センター

- 地域包括ケアシステム

- 子どもの医療費の助成

- 地域生活支援事業

- 地域医療構想

② 地域包括ケアシステム

⑤ 地域医療構想

医療介護総合確保推進法では、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(地域包括ケアシステムの構築)のため、都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を策定することとし、構想区域ごと、病床機能ごとに、令和7年(2025年)の医療需要、病床の必要量などを推計している。

*第4編1章 2.4〕地域医療構想 p168~169

▶午前87

アルコール依存症の一次予防はどれか。2つ選べ。

- 年齢確認による入手経路の制限

- スクリーニングテストの実施

- 精神科デイケアへの参加

- 小学生への健康教育

- 患者会への参加

① 年齢確認による入手経路の制限

④ 小学生への健康教育

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。②は二次予防、③と⑤は三次予防に当たる。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80

▶午前88

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 保健所

- 特定機能病院

- 地方衛生研究所

- 市町村保健センター

- 医療安全支援センター

② 特定機能病院

⑤ 医療安全支援センター

② 特定機能病院は医療法に基づき、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

⑤ 医療安全支援センターは医療法に基づき、医療の安全の確保のために苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施するため、都道府県・保健所設置市・特別区が設置する。

×① 保健所

保健所は地域保健法に基づき、地域における公衆衛生の向上と増進を図るため一般的に都道府県が設置する。

×③ 地方衛生研究所

地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として、都道府県・指定都市が設置する。これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されているが、令和4年の地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。

×④ 市町村保健センター

市町村保健センターは地域保健法に基づき、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置する。

*第4編1章 5.医療施設 p199~204

▶午前89

終末期がん患者にみられる悪液質の徴候はどれか。2つ選べ。

- 末梢神経障害

- リンパ浮腫

- がん疼痛

- 食欲不振

- 体重減少

④ 食欲不振

⑤ 体重減少

がん悪液質は、がんの進行による栄養失調により生じる複合的な代謝異常で、食欲不振や体重減少(筋肉量減少)、倦怠感が症候としてあらわれる。

▶午前90

世界保健機関〈WHO〉の主要な活動はどれか。2つ選べ。

- 児童労働の撲滅

- 保健事業の技術的協力

- 人類の飢餓からの解放

- 感染症の撲滅事業の促進

- 労働者の労働条件の改善

② 保健事業の技術的協力

④ 感染症の撲滅事業の促進

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

×① 児童労働の撲滅

×⑤ 労働者の労働条件の改善

国際労働機関〈ILO〉の活動である。

×③ 人類の飢餓からの解放

国際連合食糧農業機関〈FAO〉の活動である。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第109回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向