第110回看護師国家試験 午前一般問題

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第110回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。

- 咬筋

- 上腕二頭筋

- 腹直筋

- 大腿四頭筋

③ 腹直筋

腹直筋は恥骨結合部から肋骨の剣状突起までを走行する筋肉で、腱を間に挟んで複数の筋腹が直列につながっている(多腹筋)。

▶午前27

ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。

- A型肝炎ウイルス

- B型肝炎ウイルス

- C型肝炎ウイルス

- E型肝炎ウイルス

② B型肝炎ウイルス

B型肝炎ウイルス(HBV)はDNAウイルスで、その他はRNAウイルスに分類される。

*第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p132~134

▶午前28

成人の敗血症について正しいのはどれか。

- 徐脈となる。

- 高血圧となる。

- 血管透過性が低下する。

- 全身炎症性反応を認める。

④ 全身炎症性反応を認める。

敗血症は、感染症の原因となる細菌等に起因して重度の全身性の炎症反応や臓器障害を起こしている病態をいい、頻脈や低血圧、血管透過性亢進はその症状である。

▶午前29

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 個人情報の保護に関する法律

① 医療法

医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

*第4編1章 1.医療法 p166

▶午前30

食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。

- フグ毒

- 毒キノコ

- 黄色ブドウ球菌

- サルモネラ属菌

④ サルモネラ属菌

食中毒予防の原則として加熱殺菌(中心部の温度が75℃で1分間以上加熱)が重要となっており、とくに牛や豚などに付着している腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌のような病原性の細菌の殺菌に効果的である。なお、③黄色ブドウ球菌が産出するエンテロトキシンは耐熱性が高く、通常の加熱調理では活性を失わない。

*第7編2章 10.食中毒対策 p285~288

▶午前31

ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。

- 傾聴する。

- 情報提供する。

- 外出に付き添う。

- 経済的支援をする。

① 傾聴する。

ソーシャルサポートとは社会的関係の中でやりとりされる支援のことをいい、「情緒的サポート」(共感・愛情の提供)、「道具(手段)的サポート」(物やサービスの提供)、「情報的サポート」(アドバイス・情報の提供)、「評価的サポート」(肯定的な評価の提供)に分類される。②は情報的サポート、③と④は道具的サポートにあたる。

▶午前32

看護過程における情報収集で適切なのはどれか。

- 既往歴は情報に含めない。

- 看護計画立案後も情報収集を継続する。

- 看護問題を特定してから情報収集を開始する。

- 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

② 看護計画立案後も情報収集を継続する。

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなるプロセスで、効率的に看護目標を達成することを目的とする。看護計画立案後も、継続的に情報収集を行うことで計画を適宜修正する必要がある。

×① 既往歴は情報に含めない。

第1段階である情報収集では、既往歴を含めた様々な情報を収集する。

×③ 看護問題を特定してから情報収集を開始する。

収集した情報に基づいて、解決すべき看護問題を特定する。

×④ 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

不安感などの主観的情報は、相手自身の言葉で語ってもらうOpen-ended question〈開かれた質問〉により収集する。

▶午前33

漸進的筋弛緩法の目的はどれか。

- 気道の確保

- 緊張の緩和

- 麻痺の改善

- 全身麻酔の導入

② 緊張の緩和

漸進的筋弛緩法は、意識的に筋肉の緊張と緩和を行うことで、心身のリラックス効果を発揮するリラクセーション法である。

▶午前34

尿失禁の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。

- 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録

- 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練

- 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激

- 反射性尿失禁――間欠的自己導尿

④ 反射性尿失禁――間欠的自己導尿

反射性尿失禁は脊椎損傷などにより尿意を感じず不随意に起こる失禁で、尿道カテーテルを用いた間欠的自己導尿の適応となる。

×① 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録

排尿間隔の記録は、急に尿意を催す切迫性尿失禁への対応である。

×② 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練

骨盤底筋訓練は、腹部に力を加えたときに起こる腹圧性尿失禁への対応である。

×③ 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激

下腹部への軽い刺激は、排尿障害等への対応である。

▶午前35

成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。

- アドレナリン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

③ 成長ホルモン

下垂体から分泌される成長ホルモン〈GH〉は、とくに入眠直後の深い眠りで分泌が増加し、骨や筋肉の成長・発達のほか、血糖値の上昇などの作用を持つ。なお、成長ホルモンの分泌低下では低身長症、長期間の分泌過剰では特徴的な顔貌(額や鼻、唇、下あごが大きくなる)などを起こす先端巨大症が生じる。

▶午前36

患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。

- 発熱がある患者――防水性のもの

- 開腹術直後の患者――上着とズボンに分かれたもの

- 意識障害のある患者――前開きのもの

- 下肢に浮腫のある患者――足首にゴムが入っているもの

③ 意識障害のある患者――前開きのもの

意識障害のある患者に対しては、食事や入浴、排せつなど全介助が想定されるため、着脱の容易な前開きの寝衣が望ましい。

▶午前37

成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

- 10〜20度

- 30〜40度

- 50〜60度

- 70〜80度

① 10〜20度

静脈留置針は持続的に点滴を行う患者の静脈内に留置する針で、主に肘や手首から離れた前腕内側の末梢静脈に10〜20度の角度で刺入する。

▶午前38

生体検査はどれか。

- 喀痰検査

- 脳波検査

- 便潜血検査

- 血液培養検査

② 脳波検査

生体検査は、脳波検査や心電図検査などにより、身体を直接調べる検査である。一方、尿や血液など人体から排出され、または採取された検体を用いた検査を検体検査という。

▶午前39

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。

- 一類感染症

- 二類感染症

- 三類感染症

- 四類感染症

② 二類感染症

重症急性呼吸器症候群〈SARS〉は感染症法上の二類感染症で、2002年に中国に端を発し、アジア等を中心に感染が拡大した。

*第3編3章 1.感染症対策 p123~127

▶午前40

Aさん(63歳、男性)は、右肺癌で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。

この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。

- 非オピオイド鎮痛薬

- 弱オピオイド鎮痛薬

- 強オピオイド鎮痛薬

- 鎮痛補助薬

① 非オピオイド鎮痛薬

WHO3段階除痛ラダーは、がん疼痛に対する薬物治療の内容を痛みの強さに沿って3段階で示したもので、第一段階では非オピオイド鎮痛薬を使用し、第二段階では弱オピオイド鎮痛薬、第三段階では強オピオイド鎮痛薬を追加する。また、必要時には鎮痛補助薬を用いる。なお、WHOが示した2018年改訂ガイドラインではがん疼痛治療法の原則から削除されており、参考にとどめるものとされる。

▶午前41

Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHgである。 胸部エックス線写真を別に示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。

- 抗菌薬の投与が必要である。

- 胸腔ドレナージは禁忌である。

- 右肺野の呼吸音は減弱している。

- 胸腔内は腫瘍で占められている。

③ 右肺野の呼吸音は減弱している。

右肺がしぼんでおり、胸腔内に空気が漏れ出た気胸である。聴診により、気胸を起こした右肺野の呼吸音が低下していると考えられる。胸腔ドレナージにより胸腔から空気を抜く処置が有効である。

▶午前42

Aさん(50歳、男性)は肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。

Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。

- 塩分の少ない食事

- 脂肪分の多い食事

- 蛋白質の多い食事

- 食物繊維の少ない食事

① 塩分の少ない食事

肝硬変は肝機能の悪化に伴い、代償期から非代償期へと進行する。非代償期肝硬変では腹水貯留や黄疸がみられ、体液が過剰に貯留しないように塩分の制限が必要となる。

×② 脂肪分の多い食事

脂肪分の多い食事は脂肪肝を進行させるため、食事療法として低脂肪食がとられる。

×③ 蛋白質の多い食事

代償期肝硬変では十分な栄養摂取のために蛋白質の多い食事が望まれるが、非代償期肝硬変ではアンモニアを産出して肝臓の負担を増やす蛋白質の制限を行う必要がある。

×④ 食物繊維の少ない食事

便秘によりアンモニアの排泄が妨げられ、肝性脳症などを引き起こすリスクが高まるため、便通をよくする食物繊維の多い食事を行う必要がある。

▶午前43

Cushing〈クッシング〉症候群の成人女性患者にみられるのはどれか。

- 貧血

- 月経異常

- 体重減少

- 肝機能低下

② 月経異常

クッシング症候群は、副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰をきたした状態で、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉や高血糖、高血圧、易感染性、骨粗鬆症、体重増加、月経不順などが症状として表れる。

▶午前44

Aさん(64歳、男性)は、肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。

Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。

- 後天性表皮水疱症

- Sjögren〈シェーグレン〉症侯群

- 全身性エリテマトーデス

- Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

④ Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

スティーブンス・ジョンソン症候群は皮膚粘膜眼症候群ともいい、38度以上の高熱を伴って、全身の皮膚や口腔、眼などに紅斑や水疱、ただれが多発する病態である。

×① 後天性表皮水疱症

後天性表皮水疱症とは、主に全身の皮膚に紅斑や水疱が生じる自己免疫疾患である。

×② Sjögren〈シェーグレン〉症侯群

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺などを中心に炎症が起きる自己免疫疾患であり、眼の乾燥(ドライアイ)や口腔の乾燥(ドライマウス)といった乾燥症状を引き起こす。

×③ 全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデス〈SLE〉は、免疫複合体型のⅢ型アレルギーによる免疫異常で、心血管症状、腎症状、神経症状などを引き起こす。

▶午前45

膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。

- 「外来の処置室で行います」

- 「関節内に空気を入れます」

- 「検査後1日は入浴できません」

- 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

③ 「検査後1日は入浴できません」

膝関節鏡検査では、膝関節の周辺を切開して関節鏡を挿入することで、膝関節内の状態を直接観察する。切開箇所は小さく、縫合して湿潤を保つが、感染等のリスクを避けるため検査後1日の入浴は行わない。

×① 「外来の処置室で行います」

検査の内容から手術室で行う。

×② 「関節内に空気を入れます」

細菌感染の防止等のため、生理食塩水を関節内に流し込みながら行う。

×④ 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

検査に伴う神経等の損傷・圧迫による下肢の麻痺が起こらないとは断言できない。

▶午前46

高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。

この尺度にある項目はどれか。

- コミュニケーション

- 自分の服薬管理

- トイレ動作

- 階段昇降

② 自分の服薬確認

ADL(日常生活動作)は、①、③、④などの日常生活の基本的な動作を評価する指標である。一方、IADL(手段的日常生活動作)はADLよりも複雑な動作・判断が求められる応用的な動作(買い物、調整、洗濯、電話、服薬管理、財産管理、乗り物等)を評価項目としている。

▶午前47

加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。

- 感覚記憶

- 短期記憶

- 結晶性知能

- 流動性知能

③ 結晶性知能

結晶性知能は長年の経験や教育、学習から獲得する知能で、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。一方、新しい情報や体験を覚えて保持する能力である流動性知能は、10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は加齢とともに低下を続ける。

▶午前48

Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。高血圧症で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 昼食後にも散歩を促す。

- 主治医に相談するよう勧める。

- 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

- 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

④ 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

午後の早い時刻に30分以内の昼寝を行うことは、加齢で短くなった夜間の睡眠時間を補い、午後の作業能率を向上させる。ただし、30分以上の昼寝では目覚めの悪さ(睡眠惰性)が生じ、夜間の睡眠にも影響するので避ける。

×① 昼食後にも散歩を促す。

×③ 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

高齢者において定期的で適度な運動は不眠の発生を抑制するが、頻度や運動強度が上がると、かえって睡眠の妨げやけがの発生につながるため注意する。

×② 主治医に相談するよう勧める。

健康状態に問題はなく、加齢に伴う生理的な睡眠の質の低下と考えられるため、直ちに受診する必要はない。

▶午前49

加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。

- 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

- 収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。

- 収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。

① 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

加齢により、血管が硬くなり弾力性が失われると、血液が流れる際の血管抵抗が増大する。特に老年期では、大動脈の硬化による収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下を特徴とする。

▶午前50

加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。

- 経口摂取量の低下

- 味覚の閾値の低下

- 腸管での水分吸収の低下

- 直腸内圧感受性の閾値の低下

① 経口摂取量の低下

加齢により経口摂取量が低下すると、あわせて便通を整える働きを持つ食物繊維の摂取が不足することで、排便回数や量が減少し、機能性の便秘を引き起こしやすくなる。

×② 味覚の閾値の低下

老化により味覚の閾値(反応下限値)が上昇する。味を感じにくくなるため食事を楽しめず、経口摂取量が低下することで便秘の一因となる。

×③ 腸管での水分吸収の低下

大腸は、小腸から送られた内容物から水分を吸収し、ふん便を作る働きをもつ。老化に伴う筋力の低下を原因として腸の蠕動運動が障害されることにより、大腸内にふん便が留まる時間が長くなることで水分吸収量が増加し、固いふん便による便秘が生じる(弛緩性便秘)。

×④ 直腸内圧感受性の閾値の低下

便の移動による直腸内圧の上昇が排便を促進する。老化により直腸内圧感受性の閾値(反応下限値)が上昇することで、便意が伝わりづらくなり便秘の原因となる。

▶午前51

高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。

- 「夜はよく眠れますか」

- 「義歯を装着していますか」

- 「呼吸が苦しいことはありますか」

- 「水を飲むときにむせることはありますか」

② 「義歯を装着していますか」

MRI検査は強力な磁場を発生させて身体の断面を撮影する精密検査であり、検査時に磁性のある金属部分を含む義歯を装着していると正確な診断ができなくなるほか、義歯脱離などのリスクがあるため、検査時には義歯を外す必要がある。

▶午前52

養育医療が定められている法律はどれか。

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 発達障害者支援法

- 児童虐待の防止等に関する法律

② 母子保健法

母子保健法では、未熟児に対する養育医療の給付を行うことを規定している(公費医療)。

*第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

▶午前53

乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

- 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

- 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

- 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

- 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

① 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

×② 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

×③ 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

体重および身長の身体発育値の統計では、3、10、25、50、75、90、97パーセンタイルの数値を示している。50パーセンタイルは中央値(×平均値)であり、この値より小さい者と大きい者が半数ずついることを表す。3パーセンタイル未満の者は全体の3%、97パーセンタイルを超える者は3%、その間の者は94%いることになる。

○① 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

×④ 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

10パーセンタイル未満または90パーセンタイル以上の者は経過観察、3パーセンタイル未満または97パーセンタイル以上の者は精密検査を要する場合がある。

▶午前54

Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

- 水分摂取を促す。

- 病院内を散歩して良いと伝える。

- 糖分の摂取制限があることを伝える。

- 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

④ 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

ネフローゼ症候群は低蛋白血症により浮腫が生じる疾患であり、治療として用いられるステロイドの副作用として満月様顔貌〈ムーンフェイス〉が生じるため、思春期の患者に対して説明することが適切である。

×① 水分摂取を促す。

×③ 糖分の摂取制限があることを伝える。

浮腫の原因となる塩分(ナトリウム)や、過度な水分摂取を制限する。

×② 病院内を散歩して良いと伝える。

浮腫の生じている時期には、腎機能を安定させるために床上安静とする。

▶午前55

子どもの遊びで正しいのはどれか。

- 身体機能の発達を促す。

- 1歳でごっこ遊びが多くみられる。

- 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

- テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

① 身体機能の発達を促す。

体を動かす遊びを中心とした子どもの身体活動は、体力や運動能力の向上、健全な心身の育成などの意義をもつ。

×② 1歳でごっこ遊びが多くみられる。

見立て遊び、ごっこ遊びなどの象徴遊びは3~4歳で多くみられる。

×③ 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

物に触れ、感覚器官を使う感覚遊びは乳児期から2歳ころまでみられる。

×④ テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

日本小児科学会の提言では、2歳以下の子どもがテレビを長時間視聴すると言語発達が遅れる危険性が高まるとしている。

▶午前56改題

日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 出生10万対で示す。

- 出産後1年までの女性の死亡をいう。

- 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

④ 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

直接産科的死亡は妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したもので、間接産科的死亡は妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したものをいう。令和4年(2022年)では、直接産科的死亡が23人、間接産科的死亡が5人となっている。

×① 出生10万対で示す。

×③ 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

妊産婦死亡率は、出産(出生+死産)10万対で示し、令和4年(2022年)は4.2と国際的にみても低率である。

×② 出産後1年までの女性の死亡をいう。

妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

*第2編2章 4.妊産婦死亡 p64

▶午前57

更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

- 乳癌

- 骨粗鬆症

- 子宮体癌

- 静脈血栓症

② 骨粗鬆症

閉経(約50歳)前後の更年期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌減少等により、ほてりや発汗、抑うつなどの症状がみられる。ホルモン補充療法ではエストロゲンを補充してそれらの症状を緩和するほか、エストロゲンの減少によりリスクが高まる骨粗鬆症のリスクを低くする。

▶午前58

妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。

- 下肢静脈瘤

- 搔痒感

- つわり

- 頻尿

④ 頻尿

妊娠時の頻尿は、血液量の増加や膀胱の筋肉の緩み、大きくなる子宮による膀胱圧迫などにより、全期間を通じて起こりやすい。①は後期、②や③は初期~中期に生じやすい。

▶午前59

早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。

- 生後24時間以内に出現し始める。

- 皮膚の黄染は、腹部から始まる。

- 生後4、5日でピークとなる。

- 便が灰白色になる。

③ 生後4、5日でピークとなる。

黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼が黄色くなる状態をいう。新生児に多くみられる生理的黄疸は、生後2日ころからはじまり、生後4~5日でピークになる。

×① 生後24時間以内に出現し始める。

生後24時間以内の早発性黄疸は病的黄疸である。

×② 皮膚の黄染は、腹部から始まる。

皮膚の黄染は顔面から始まる。

×④ 便が灰白色になる。

白色の便は、便としてビリルビンの排泄ができない閉塞性黄疸の特徴である。

▶午前60

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- ゲートキーパー

- ピアサポーター

- 精神保健福祉相談員

- 退院後生活環境相談員

③ 精神保健福祉相談員

精神保健福祉センターは都道府県・指定都市に設置され、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関である。同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。

*第3編2章 4.5〕地域精神保健福祉 p114~115

▶午前61

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。

Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

- 療養介護

- 施設入所支援

- 地域移行支援

- 自立訓練としての機能訓練

③ 地域移行支援

障害者総合支援法に定める地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院に入院している精神障害者等が、住居の確保や地域における生活に移行するための活動等を支援する制度である。日常生活動作が自立しているAさんが退院に向けて利用するサービスとして適切である。

×① 療養介護

障害者総合支援法に定める療養介護は、医療と常時介護を要する者を対象に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の世話を行うものである。

×② 施設入所支援

障害者総合支援法に定める施設入所支援は、施設に入所する者を対象に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行うものである。

×④ 自立訓練としての機能訓練

障害者総合支援法に定める自立訓練(機能訓練)は、自立した日常生活または社会生活を送るために支援を必要とする者を対象に、身体機能の維持・向上のための必要な訓練を行うものである。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

▶午前62

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。

- パニック障害に対して有効である。

- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

- うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

- 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

① パニック障害に対して有効である。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉は、主にうつ病に対する抗うつ薬として使用されるほか、パニック障害や強迫性障害などの改善効果も確認されている。

×② 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

抗うつ薬の副作用〈有害事象〉として、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する抗コリン作用により、錯乱や口渇、便秘、排尿困難などが現れる。SSRIの抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

×③ うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

うつ病の改善後も再発を防ぐために、抗うつ薬の投薬を継続する必要がある。

×④ 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

抗うつ薬は効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。

▶午前63

精神保健指定医について正しいのはどれか。

- 医療法で規定されている。

- 都道府県知事が指定する。

- 障害年金の支給判定を行う。

- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

④ 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

精神保健福祉法に規定される精神保健指定医は、厚生労働大臣が指定し、非自発的な入院の要否や入院患者の行動制限の要否を判定する。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前64

筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。

- 深い浴槽

- 段差がない床

- 整理整頓された部屋

- 足元灯を設置した廊下

① 深い浴槽

浴槽が深いと、片足を高く上げる、両足が付く高さが異なるなどの理由からバランスを崩しやすく、転倒リスクが高まる。手すりの設置等の対策が必要である。

▶午前65

Aさん(75歳、男性)は妻(66歳)と2人暮らし。3か月前に認知症の診断を受けた。妻から訪問看護師に「夫は通所介護のときは穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからない」と相談があった。

このときの妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。

- 主治医に相談するよう勧める。

- Aさんと散歩に出かけることを勧める。

- 通所介護の頻度を増やすことを提案する。

- Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

④ Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

まず受けた相談の詳しい情報を収集し(アセスメント)、それに基づいて患者家族の支援を行う。

▶午前66

Aさん(83歳、女性)は、1人暮らし。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた。今回の退院後に、訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。

誤嚥性肺炎の再発を予防するために病棟看護師が訪問看護師に情報提供する内容で優先されるのはどれか。

- 嚥下機能検査の判定結果

- 栄養状態を示す検査データ

- 入院中の日常生活動作〈ADL〉

- 誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤

① 嚥下機能検査の判定結果

誤嚥性肺炎の再発を予防するために在宅での誤嚥予防が重要であり、言語聴覚士等の実施した嚥下機能検査の結果に基づいて、食事等の介助の方法・程度を考える必要がある。

▶午前67

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。

- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

④ モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

要介護者は介護サービス計画に基づいてサービスを受ける。要介護者等の心身の状態や生活の状態は変化していくため、継続的に観察(モニタリング)し、必要に応じて介護サービス計画の修正を行う。こうした過程をケアマネジメントという。

×① 家族の介護能力はアセスメントに含めない。

介護支援専門員等によるケアマネジメントでは、利用者の身体状態や家族の介護能力などを踏まえた解決すべき課題を把握・分析(アセスメント)する。

×② 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

要介護状態区分の判定は介護認定審査会が行う。

×③ 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

介護サービス計画は介護支援専門員(ケアマネジャー)が多く作成するが、サービス利用者自ら作成することも可能である。

*第5編1章 8.3〕介護支援専門員〈ケアマネジャー〉 p228

▶午前68

夜勤帯に、A看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から寝衣交換の依頼があり、別の患者から口渇で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。

A看護師が最も優先すべきなのはどれか。

- 点滴静脈内注射の準備

- 発汗した患者の寝衣交換

- 飲水を希望する患者への対応

- 人工呼吸器を装着している患者の観察

④ 人工呼吸器を装着している患者の観察

生命維持管理装置である人工呼吸器には、患者の換気異常や医療機器異常を知らせるアラーム機能が備わっており、その確認が最優先である。

▶午前69

病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。

- 食事介助は30分以内で行うルールを決める。

- 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

- 薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。

- 水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。

② 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のため、インシデントレポートにより状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

▶午前70

プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。

- 仕事と生活の調和を図ること

- 主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること

- チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること

- 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

④ 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

①はワークライフバランス、②はキャリアパス、③はチームナーシングの説明である。

▶午前71

大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。

- 慢性疾患の悪化

- 消化器感染症の発症

- 深部静脈血栓症の発症

- 急性ストレス障害の発症

① 慢性疾患の悪化

発災後1か月以降の中長期以降には、慢性疾患の悪化や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などが生じやすい。

×② 消化器感染症の発症

ノロウイルスなど、消化器感染症を引き起こす食中毒の発症は、集団による避難所等の生活で起こりやすい。

×③ 深部静脈血栓症の発症

深部静脈血栓症は、長時間の同一姿勢を原因として主に下肢の静脈に血栓ができるものであり、災害早期の避難所生活、特に車中泊等で発生しやすくなる。

×④ 急性ストレス障害の発症

急性ストレス障害は、被災後数日から数週間の急性期に発症しやすい。

▶午前72

国際連合〈UN〉で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。

- 持続可能な開発目標〈SDGs〉

- ミレニアム開発目標〈MDGs〉

- プライマリヘルスケア

- 政府開発援助〈ODA〉

① 持続可能な開発目標〈SDGs〉

持続可能な開発目標〈SDGs〉は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、2015年の国連サミットで採択された。なお、②ミレニアム開発目標〈MDGs〉はその前身として2001年に策定されたものである。

*第1編2章 11.国際協力 p33~36

▶午前73

Aさん(52歳、男性)は、49歳から高血圧症で内服治療と食事や運動に関する生活指導を受けている。2か月間の予定で開発途上国に出張することになり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。Aさんから「渡航にあたって何か注意することはありますか」と質問があった。

Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「出張中は、減塩の必要はありません」

- 「出張先では有酸素運動は控えましょう」

- 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

- 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

④ 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

高血圧症で内服治療を受けており、処方の量や現地での入手可否など、かかりつけ医と事前に相談することが望ましい。

×① 「出張中は、減塩の必要はありません」

×② 「出張先では有酸素運動は控えましょう」

食事や運動に関する生活指導を受けており、海外であっても減塩や有酸素運動は必要である。

×③ 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

健康診断を受けるのであれば出張前後に国内で行う。

▶午前74

血液中のビリルビンの由来はどれか。

- 核酸

- メラニン

- アルブミン

- グリコゲン

- ヘモグロビン

⑤ ヘモグロビン

ビリルビンは、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解されることで生成される。皮膚や白眼が黄色くなる黄疸は、血中ビリルビンの異常高値により発生する。

▶午前75

抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。

- 花粉症

- 蕁麻疹

- ツベルクリン反応

- アナフィラキシーショック

- インフルエンザの予防接種

③ ツベルクリン反応

アレルギー反応はⅠ型からⅣ型に分類される。感作リンパ球が関与するものはⅣ型アレルギー(遅延型アレルギー)で、金属アレルギーや接触皮膚炎、ツベルクリン反応などが挙げられる。その他はIgE抗体が関与するⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)である。

▶午前76

後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。

- 二尖弁が多い。

- 弁尖の石灰化による。

- 左室壁は徐々に薄くなる。

- 拡張期に心雑音を聴取する。

- 心筋の酸素需要は減少する。

② 弁尖の石灰化による。

心臓の左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り出すが、その間の大動脈弁が老化等により石灰化して固くなり、血流が妨げられる症状を大動脈弁狭窄症という。

×① 二尖弁が多い。

二尖弁は先天性の大動脈弁狭窄症の特徴である。

×③ 左室壁は徐々に薄くなる。

左室壁は徐々に厚くなる。

×④ 拡張期に心雑音を聴取する。

収縮期に心雑音が聴取される。

×⑤ 心筋の酸素需要は減少する。

心筋の酸素需要は増加する。

▶午前77

褐色細胞腫でみられるのはどれか。

- 高血糖

- 中心性肥満

- 満月様顔貌

- 血清カリウム濃度の低下

- 副腎皮質ホルモンの産生の亢進

① 高血糖

褐色細胞腫は、血圧や心臓の働きを調整するカテコラミンを分泌する副腎髄質から発生する腫瘍であり、カテコラミンの分泌を過剰にすることで高血圧や高血糖、動悸、発汗などの症状を引き起こす。

▶午前78

Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で正しいのはどれか。

- 若年者に多い。

- 遺伝性疾患である。

- 骨格筋に病因がある。

- 症状に日内変動がある。

- 抗ガングリオシド抗体が出現する。

⑤ 抗ガングリオシド抗体が出現する。

ギラン・バレー症候群は、ウイルス感染や細菌感染により免疫システムが異常をきたし、末梢神経が障害され、脱力や麻痺、嚥下障害などが生じるもので、どの年齢層でも罹患するおそれがある。患者の約60%に抗ガングリオシド抗体の上昇がみられ、診断時に利用される。

▶午前79

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。

( )に入る数字はどれか。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

④ 8

生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、「生活」「教育」「住宅」「医療」「介護」「出産」「生業」「葬祭」の8種類の扶助が設けられている。

*第5編2章 2.生活保護 p235

▶午前80

カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。

- 査定

- 指示

- 受容

- 同化

- 評価

③ 受容

ロジャーズは、カウンセリングに当たり積極的傾聴を提唱し、その3原則として、「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」を挙げている。無条件の肯定的関心は、聴く側が自らの価値観を入れずに相手の話を否定せず肯定的な関心を持って聴くことで、受容に当たる。

▶午前81

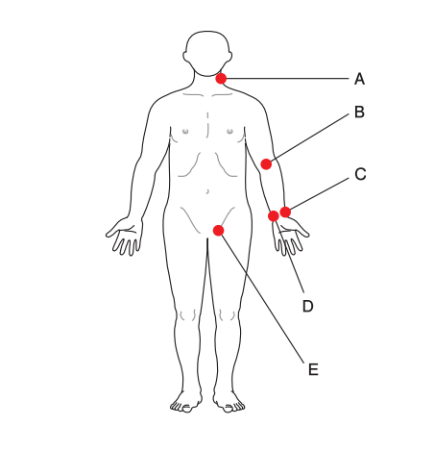

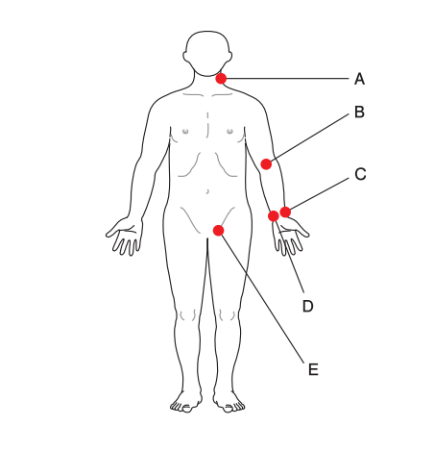

成人の人体図を別に示す。

意識清明で不整脈のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

③ C

脈拍測定に一般的に使用される部位は橈骨動脈であり、拍動が測りやすい部分(母指側)に示指、中指、薬指の指先を添えて脈拍の回数を数える。

▶午前82

感染徴候のない創部の治癒を促進する要因はどれか。

- 圧迫

- 痂皮

- 湿潤

- 消毒

- 浮腫

③ 湿潤

感染を伴わない創傷の治療において、現在は湿潤療法が基本で、消毒液ではなく水で洗浄し、乾燥しないように創傷被覆材(ドレッシング材)で保護する。

▶午前83

小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。

- 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

- 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

- ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

- アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。

- 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

① 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

下部食道括約筋の未発達により、ほぼすべての乳児で胃食道逆流がみられる。

×② 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

リパーゼ(脂肪分解酵素)は、乳児期には成人ほど活性していない。

×③ ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

ラクターゼ(乳糖分解酵素)は乳児期に最も活性し、加齢により低下していく。

×④ アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。

アミラーゼ(デンプン分解酵素)は、5~10歳ころに成人と同程度になる(検査値)。

×⑤ 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

出生直後の腸内は基本的に無菌で、新生児期から腸内細菌叢は急激に変化し、3歳ころには成人と同様の構成となる。

▶午前84

感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。

- 嗅覚

- 聴覚

- 味覚

- 振動感覚

- 平衡感覚

② 聴覚

⑤ 平衡感覚

内耳にある蝸牛と半規管はリンパ液に満たされ、それぞれリンパ液の振動や回転により有毛細胞が揺れることで、聴覚と平衡覚を受容する。

▶午前85

血液のpH調節に関わっているのはどれか。2つ選べ。

- 胃

- 肺

- 心臓

- 腎臓

- 膵臓

② 肺

④ 腎臓

血液の酸性物質とアルカリ性物質のバランス(酸塩基平衡)の調節は肺と腎臓で行われる。肺では二酸化炭素の放出量、腎臓ではHCO3-の調節等により、血液のpHが調整されている。

▶午前86改題

悪性貧血で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 匙状爪が多くみられる。

- 異食症が出現する。

- 小球性の貧血である。

- 胃癌の発症率が高い。

- 自己免疫機序で発症する。

④ 胃癌の発症率が高い。

⑤ 自己免疫機序で発症する。

悪性貧血(巨赤芽球性貧血)はビタミンB12や葉酸の欠乏により引き起こる貧血であり、①、②、③は貧血の多くを占める鉄欠乏性貧血の特徴である。

▶午前87

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 通勤災害時の療養給付

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

① 通勤災害時の療養給付

⑤ 業務上の事故による介護補償給付

労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。

×② 失業時の教育訓練給付金

雇用保険法に規定されている。

×③ 災害発生時の超過勤務手当

労働基準法に規定されている。

×④ 有害業務従事者の健康診断

労働安全衛生法に規定されている。

*第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

▶午前88

尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 尿路変更術

- 血管拡張薬の投与

- カルシウム製剤の投与

- 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

- 非ステロイド系抗炎症薬の投与

④ 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

⑤ 非ステロイド系抗炎症薬の投与

④ 尿路に結石が生じる尿管結石症の手術では、体外から結石に衝撃波を照射して砕く体外衝撃波砕石術〈ESWL〉や、尿道等を通した内視鏡による除去術がとられる。

⑤ 尿路結石により激しい痛みを伴う場合、鎮痛効果のある非ステロイド系抗炎症薬を投与することは適している。

▶午前89

Aさん(38歳、女性)は、大腸癌の終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。

退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 薬剤師

- 言語聴覚士

- 臨床検査技師

- 介護支援専門員

- ソーシャルワーカー

① 薬剤師

⑤ ソーシャルワーカー

① 薬による症状緩和のための薬剤師の参加は適している。

⑤ 社会福祉の立場から退院後の心理的・社会的問題を解決するソーシャルワーカーの参加は適している。

▶午前90

身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。

- 視力低下

- 体重減少

- 聴力低下

- 歩行速度の低下

- 腸蠕動運動の低下

② 体重減少

④ 歩行速度の低下

フレイルは加齢による心身の虚弱で、健康な状態と要介護状態の中間の状態を指し、身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルに分類される。フレイルの評価基準には、「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度」「身体活動」の5項目が用いられ、3項目以上に該当するものはフレイルとされる。

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第110回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向