第110回看護師国家試験 午後一般問題

令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第110回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後26

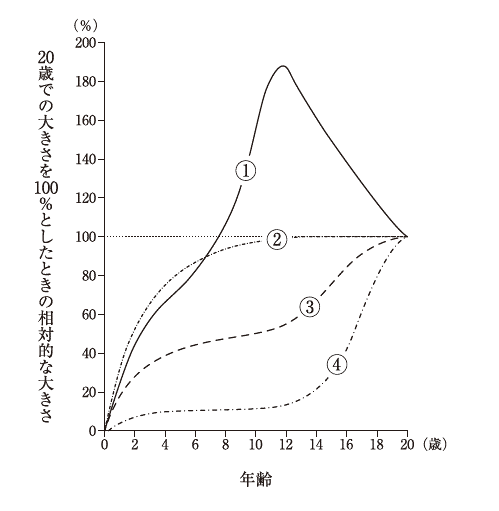

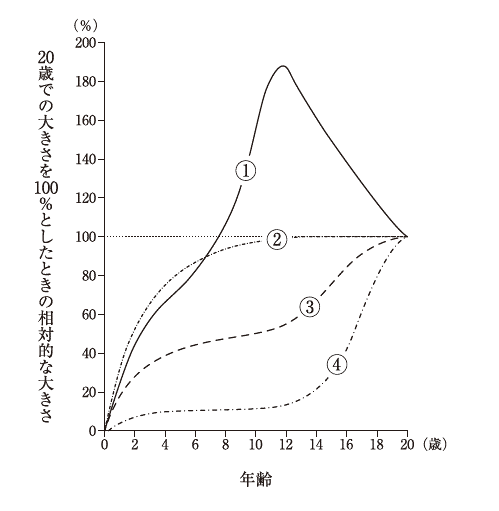

生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図に示す。

胸腺の成長を示すのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

① ①

①は胸腺などのリンパ組織の成長を示したもので、思春期にピークを迎えた後は緩やかになる。

×② ②

脳や脊椎などの神経系型の成長を示したもので、例えば脳重量は乳幼児期に急速に発達し、幼児後期の5〜6歳ころには成人の90%に達する。

×③ ③

身長や体重などの一般型の成長を示したものである。

×④ ④

男女の生殖器などの生殖型の成長を示したもので、第二次性徴を迎える思春期以降急速に発達する。

▶午後27

腸閉塞について正しいのはどれか。

- 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

- 経口による水分摂取は少量にする。

- イレウス管を小腸に留置する。

- 抗菌薬の投与は禁忌である。

③ イレウス管を小腸に留置する。

腸閉塞は腸管の内容物が何らかの理由により肛門側へ通過できない状態をいい、鼻から腸に挿入したイレウス管による内容物の吸引、減圧が行われる。

×① 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

立位での腹部エックス線で、腸閉塞に特徴的な空気と液体の貯留によるニボー像(鏡面像)がみられる。

×② 経口による水分摂取は少量にする。

腸閉塞では絶飲食とし、点滴による栄養・水分補給を行う。

×④ 抗菌薬の投与は禁忌である。

腸内細菌が増加し、腸管外に侵入するのを防ぐため、抗菌薬の投与が行われる。

▶午後28

膀胱癌について正しいのはどれか。

- 女性に多い。

- 尿路上皮癌より腺癌が多い。

- 経尿道的生検によって治療法を決定する。

- 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

③ 経尿道的生検によって治療法を決定する。

経尿道的生検は、尿道から前立腺に管を挿入して組織を採取して行う顕微鏡検査で、膀胱癌の確定診断や治療法の決定に用いられる。

×① 女性に多い。

令和2年(2020年)患者調査によると、膀胱の悪性新生物〈腫瘍〉の総患者数は、男で1.3万人、女で0.3万人となっている。

×② 尿路上皮癌より腺癌が多い。

膀胱癌の約90%は尿路上皮癌である。

×④ 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

表在性の膀胱癌は、癌が膀胱の表面の粘膜にとどまって筋層に達していない状態で、経尿道的膀胱腫瘍切除術が行われる。筋層に達した浸潤性の膀胱癌に対しては膀胱全摘除術が行われる。

▶午後29

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

- 患者調査

- 国勢調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

② 国勢調査

人口静態はある時点における人口や年齢別などの静止した姿を指す。国勢調査はその主要統計として5年に1回実施される。

*第2編1章 1.人口の動向 p41~44

▶午後30

感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。

- 結核――接触感染

- 麻疹――空気感染

- マラリア――飛沫感染

- インフルエンザ――経口感染

② 麻疹――空気感染

麻疹の主な感染経路は空気感染であり、陰圧室の入院やN95マスクの着用などの感染経路別予防策がとられる。

×① 結核

結核の主な感染経路は空気感染である。

×③ マラリア

マラリアはハマダラカ(蚊)によって媒介される感染症である。

×④ インフルエンザ

インフルエンザは咳やくしゃみによる飛沫感染が主である。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138

▶午後31

診療記録で正しいのはどれか。

- 看護記録が含まれる。

- 開示は保健所長が行う。

- 1年間の保存義務がある。

- 閲覧は患者本人に限られる。

① 看護記録が含まれる。

診療記録とは、診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約などの記録をいう。

×② 開示は保健所長が行う。

開示の申し立てを受けた医療機関の管理者が行う。

×③ 1年間の保存義務がある。

医師法、歯科医師法に規定する診療録については5年間保存しなければならない。

×④ 閲覧は患者本人に限られる。

開示請求は原則として患者本人が行うが、法定代理人や任意後見人なども患者に代わって開示を求め、診療記録を閲覧することができる。

▶午後32

雇用保険法について正しいのはどれか。

- 育児休業給付がある。

- 雇用保険は任意加入である。

- 雇用保険の保険者は市町村である。

- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

① 育児休業給付がある。

雇用保険法に基づき、失業等給付や育児休業給付の支給などが行われる。

×② 雇用保険は任意加入である。

労働者を雇用する事業は、原則として強制的に雇用保険の加入義務がある。

×③ 雇用保険の保険者は市町村である。

雇用保険制度は政府が管掌する労働保険である。

×④ 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

雇用保険料は労働者と事業主双方が負担する。

*第8編 9.9〕雇用保険制度 p310

▶午後33

小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

- 動画を視聴する。

- 友人と話し合う。

- 手洗い場で体験する。

- 養護教諭の話を聞く。

③ 手洗い場で体験する。

正しい手指衛生の手技を習得するには、実際に体験しながら学び、家庭等でも実践できるようになることが大切である。

×① 動画を視聴する。

×④ 養護教諭の話を聞く。

いずれも受動的な学びであり、学習効果は低い。

×② 友人と話し合う。

対話的な学びとして重要ではあるが、手技の習得には適さない。

▶午後34

呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 呼気延長――胸水

- 呼吸音の減弱――過換気症候群

- 呼吸音の増強――無気肺

- 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎

④ 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎

通常、肺野では肺胞呼吸音が聴取されるが、肺炎などにより音が伝わりやすくなると肺野で気管支呼吸音が聴取される。

×① 呼気延長――胸水

胸水は胸膜腔内に体液が溜まった状態をいい、呼吸音の減弱がみられる。なお、呼気延長は吸い込んだ空気を吐き出す時間が長くなる状態で、慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉に特徴的である。

×② 呼吸音の減弱――過換気症候群

過換気症候群は不安やストレスから過呼吸状態になるもので、呼吸音の増強がみられる。

×③ 呼吸音の増強――無気肺

無気肺は肺胞に空気が行き渡らない状態をいい、呼吸音の減弱・消失がみられる。

▶午後35

ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。

- 同僚への依存

- 睡眠不足による疲労

- 同じ作業の連続による注意力低下

- パワーハラスメントによる心理的圧迫

③ 同じ作業の連続による注意力低下

人間が引き起こすヒューマンエラーの原因は、生理的特性(②)、認知的特性(③)、社会心理的特性(①・④)に分類できる。

▶午後36

エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。

- 体圧分散

- 体温管理

- 関節拘縮の予防

- 末梢循環の促進

① 体圧分散

エアマットレスは、体圧を分散することで特定の部位に圧力が集中することを避ける効果があり、自力で体位変換が困難な高齢者等の褥瘡予防として適している。

▶午後37

車椅子による移送で正しいのはどれか。

- 坂を上るときは、背もたれ側から進む。

- 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

- 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

- 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

② 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

段差を上るときはティッピングレバーを踏んで小車輪(前輪)を浮かせる。

×① 坂を上るときは、背もたれ側から進む。

坂を上るときは足側から、急な下り坂では背もたれ側から進む。

×③ 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

方向転換をするときは主車輪(後輪)を支点にする。

×④ 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

乗降する前は、転倒を防止するために足を乗せるフットレストを上げる。

▶午後38

成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

- マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。

- 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

- 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

② マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。

マンシェットとは血圧測定の際に腕に巻くものをいい、幅は14cm程度(成人上腕)とする。

×① ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

マンシェットはゴム囊の中央が上腕動脈にかかるように巻く。

×③ 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

×④ 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

動脈の拍動が触知できなくなった値から20~30mmHg加圧し、その後1拍動または1秒当たり2~4mmHgずつ減圧する。

▶午後39

経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。

- テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。

- 非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。

- 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

③ 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

抗ヒスタミン薬は、神経伝達物質であるヒスタミンの作用を抑えることでアレルギー反応を抑えるものであるが、服用中にアルコールを摂取すると眠気などの副作用〈有害事象〉が生じやすくなる。

▶午後40

夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。

この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。

- 脈拍を確認する。

- 胸骨圧迫を開始する。

- トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。

③ トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

一次救命処置(BLS)の手順としては、傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。その上で呼吸の確認を行い、呼吸がない場合等は胸骨圧迫・人工呼吸、AEDの使用に移る。

▶午後41

心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。

- 顔面の紅潮

- 胸部不快感

- 血圧の上昇

- 尿量の増加

② 胸部不快感

心原性ショックは、不整脈や急性心筋梗塞等により心臓のポンプ機能が低下することで急性の循環不全等が起こる状態をいい、初期症状として胸部不快感が現れる。

×① 顔面の紅潮

顔面の蒼白化がみられる。

×③ 血圧の上昇

血圧が低下する。

×④ 尿量の増加

腎臓への血流低下により、尿量の減少がみられる。

▶午後42

脳梗塞による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。

- NYHA分類

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Barthel〈バーセル〉インデックス

- 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

③ Barthel〈バーセル〉インデックス

高齢者や障害者の身体能力や日常生活レベルを図るための指標として、日常生活動作〈ADL〉が用いられている。評価方法には、バーセルインデックスやカッツインデックス、DASC-21(ダスク21)がある。

×① NYHA分類

NYHA分類は心疾患のレベルを評価する。

×② Borg〈ボルグ〉スケール

ボルグスケールは主観的運動強度の評価をする。

×④ 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

主観的包括的アセスメントは栄養状態を評価する。

▶午後43

現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。

この内容を示すのはどれか。

- グリーフケア

- 代理意思決定の支援

- アドバンス・ケア・プランニング

- アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

③ アドバンス・ケア・プランニング

アドバンス・ケア・プランニング〈ACP〉は、人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスをいう。

×① グリーフケア

グリーフケアは死別により悲しみを抱える遺族に対する、死を受容するためのサポートをいう。

×② 代理意思決定の支援

代理意思決定とは、急激な意識レベルの低下などにより意思決定ができなくなった患者に代わって、家族が治療・生命に関わる選択・決定を行うことをいう。

×④ アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

アドバンスディレクティブ〈事前指示〉とは、患者が将来、自らの判断能力を喪失した際に備えて、あらかじめ代理人や医療行為内容の意思表示を口頭や文書で行うことをいい、法的な拘束力はないが本人の意思を尊重する。

▶午後44

Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25 mEq/Lであった。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。

- 呼吸性アシドーシス

- 呼吸性アルカローシス

- 代謝性アシドーシス

- 代謝性アルカローシス

① 呼吸性アシドーシス

換気が正常に行えずに、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が45mmHg(Torr)を上回る55mmHg、pHが基準値の7.35~7.45を下回り酸性に傾いた7.30であり、呼吸性アシドーシスと考えられる。

▶午後45

脂質異常症の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。

- 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

- コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

- 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。

- 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

③ 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。

過剰のアルコール摂取は血圧を高め、高トリグリセリド(中性脂肪)血症を悪化させるため、アルコール制限が適切である。

×① 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

高LDLコレステロール血症の主なリスク要因の一つは飽和脂肪酸の摂取であり、摂取量の制限により血中総コレステロール濃度とLDLコレステロール濃度を下げることが確認されている。

×② コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、脂質異常症の重症化予防の観点からコレステロール摂取量を1日200mg未満に留めることが望ましいとしている。

×④ 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

トランス脂肪酸は飽和脂肪酸よりもLDLコレステロール/HDLコレステロール比を大きく上昇させ、冠動脈疾患の危険因子となるため、摂取を控えることが適切である。

*第3編1章 1.2〕(3)脂質異常症 p82

▶午後46

成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。

- 乳び漏――嘔気

- 術後出血――ドレーン排液の白濁

- 反回神経麻痺――口唇のしびれ

- 低カルシウム血症――テタニー

④ 低カルシウム血症――テタニー

甲状腺全摘出術により、血中カルシウム濃度を上昇させるはたらきをもつ副甲状腺ホルモンの分泌が低下するため低カルシウム血症が生じ、手足の痙攣などのテタニー症状を呈することもある。

×① 乳び漏――嘔気

乳び漏は、甲状腺全摘出術等でリンパ管が損傷してリンパ液が漏れることをいい、術後に留置されたドレーン(チューブ)からは白濁した排液がみられる。

×② 術後出血――ドレーン排液の白濁

術後出血では、ドレーン排液の増加や血性化がみられる。

×③ 反回神経麻痺――口唇のしびれ

甲状腺全摘出術後に、反回神経麻痺による嗄声(かすれ声)が生じることがある。なお、口唇のしびれは顔面の感覚を司る三叉神経の損傷等により生じる。

▶午後47

Aさんは右側の人工股関節全置換術〈後方アプローチ〉を受けた。

Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。

- 「靴はしゃがんで履いてください」

- 「右側に身体をねじらないでください」

- 「椅子に座るときは足を組んでください」

- 「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」

② 「右側に身体をねじらないでください」

股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す「屈曲」と後ろに下げる「伸展」、足を外側に開く「外転」と内側に閉じる「内転」、外側にひねる「外旋」と内側にひねる「内旋」がある。人工股関節の脱臼を防ぐためには、負荷を掛けた「内転」や「外旋」「内旋」などの動作を避けることが適切である。

▶午後48

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 老人福祉法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

③ 高齢者の医療の確保に関する法律

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(一定以上の所得者2割、現役並み所得者3割)である。

*第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p211~212

▶午後49

認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 説得するように話す。

- 作話があっても話を聞く。

- 一度に多くの情報を伝える。

- 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

② 作話があっても話を聞く。

認知症の症状は、記憶障害や見当識障害、理解力・判断力の低下などの中核症状と、行動・心理症状(BPSD)に大別される。その特性を理解した上で、記憶障害による作話があっても、本人の伝えたい意思を尊重して訂正せずに話を聞くことが適切である。

×① 説得するように話す。

肯定的関心をもって、傾聴して対話する。

×③ 一度に多くの情報を伝える。

理解しやすいように、簡潔に一つ一つ情報を伝える。

×④ 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

記憶障害による同じ内容の繰り返しがあっても、患者の自尊心に配慮して対話を続ける。

▶午後50改題

令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。

- 教育・文化

- 子育て支援

- 生産・就業

- 健康・スポーツ

④ 健康・スポーツ

高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち、「健康・スポーツ」が26.5%で最も高く、次いで「趣味」(14.5%)、「地域行事」(12.8%)となっている。

▶午後51

Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱と診断された。

Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。

- 腹筋を鍛える。

- 膀胱訓練を行う。

- 水分摂取を控える。

- 尿意を感じたらすぐトイレに行く。

② 膀胱訓練を行う。

過活動膀胱は膀胱のコントロールがうまくいかずに急に尿意を催す尿意切迫感を特徴とし、(夜間)頻尿や切迫性尿失禁を伴う場合がある。治療には、生活指導や膀胱訓練、骨盤底筋訓練などの行動療法、膀胱の過剰な収縮を抑える抗コリン薬などの薬物療法がとられる。

▶午後52

高齢者のうつ病の症状はどれか。

- 意識障害

- 知能低下

- 歩行障害

- 強い不安感

④ 強い不安感

うつ病は気分障害の一つで、精神症状(気分の落ち込み、興味や喜びの喪失)や身体症状(不眠、食欲不振、疲労感)があらわれる。高齢者では特に身体症状に対する訴えや強い不安を特徴とし、例えば微細な身体の不調を重い病気と思い込む心気症状などがある。

▶午後53改題

令和5年度(2023年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

- 0歳

- 1~4歳

- 5~9歳

- 10~14歳

③ 5~9歳

令和5年(2023年)の小児の年齢階級別死因をみると、0歳と1~4歳では「先天奇形、変形及び染色体異常」、5~9歳では「悪性新生物〈腫瘍〉」、10~14歳では「自殺」が最も多い。

*第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58

▶午後54

健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

- 情緒は快から不快が分化する。

- 発達とともにレム睡眠の割合は増える。

- 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

- 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

④ 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

出生時の平均身長は約50cmで、1年ごろには約1.5倍、4年ごろには約2倍となる。

×① 情緒は快から不快が分化する。

ブリッジズは子どもの情緒の発達において、新生児の興奮が、快と不快に分化し、さらに発達段階ごとに分化していく様子を図示している。

×② 発達とともにレム睡眠の割合は増える。

睡眠は浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠を繰り返す。新生児ではレム睡眠が睡眠の約半分を占めるが、成長とともにその割合は減少し、幼児期(3~6歳)には成人と同様のサイクルとなる。

×③ 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

出生時の平均体重は約3kgで、3か月ごろには約2倍、1年ごろには約3倍となる。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午後55

生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

- 吸啜反射

- Moro〈モロー〉反射

- Landau〈ランドー〉反射

- 探索〈ルーティング〉反射

③ Landau〈ランドー〉反射

ランドー反射は生後半年から2歳ころまでみられる姿勢反射で、腹ばいの状態で頭の動きに合わせて背中と足が動く反応をいう。

×① 吸啜反射

吸啜反射は新生児からみられる原始反射で、口に入ったものに強く吸い付く反射をいい、生後半年ころには消失する。

×② Moro〈モロー〉反射

モロー反射は新生児にみられる原始反射で、外部からの刺激に対して両手を広げて抱きつくような反射をいい、生後3~4か月ころには消失する。

×④ 探索〈ルーティング〉反射

探索反射は新生児にみられる原始反射で、唇に触れたものに対して、その方向に顔を向けて口を開いて探そうとする反射をいい、生後3~4か月ころには消失する。

▶午後56

フォローアップミルクで正しいのはどれか。

- 母乳の代替品である。

- 鉄分が添加されている。

- 離乳食を食べる直前に与える。

- 離乳食開始の時期から与え始める。

② 鉄分が添加されている。

フォローアップミルクは離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合などに、離乳食の補完として使用する。離乳食は生後5~6か月ころから開始するが、フォローアップミルクは生後9か月ころから利用できる。

▶午後57

受精と着床についての説明で正しいのはどれか。

- 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

- 卵管采で受精が起こる。

- 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

- 受精卵は桑実胚の段階で着床する。

③ 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

×① 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

卵子の受精能は排卵後約24時間である。なお、精子の受精能は射精後約48~72時間である。

×② 卵管采で受精が起こる。

射精された精子と排卵された卵子は、卵管膨大部で融合して受精卵となる(受精)。

○③ 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

受精卵は細胞分裂を繰り返しながら卵管から子宮に移動(受精後4~5日)する。

×④ 受精卵は桑実胚の段階で着床する。

受精卵は桑実胚の段階を経て、胚盤胞の状態で子宮内膜に着床(受精後6〜7日)する。

▶午後58

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 育児時間

- 生理休暇

- 受胎調節の実地指導

- 育児中の深夜業の制限

③ 受胎調節の実地指導

母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に、「不妊手術」「人工妊娠中絶」「受胎調節の実地指導」を規定している。

×① 育児時間

労働基準法に規定されており、生後満1年に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回、少なくとも各30分の育児時間を請求できる。

×② 生理休暇

労働基準法に規定されており、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできない。

×④ 育児中の深夜業の制限

育児・介護休業法に規定されており、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、午後10時から午前5時までの深夜に労働させてはならない。

*第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午後59

クラウス, M. H.とケネル, J. H.が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。

- 生まれながらのものである。

- 母子間の同調性を意味する。

- 母子相互作用によって促進される。

- 親との間に子どもが築くものである。

③ 母子相互作用によって促進される。

クラウスとケネルは、母と子の絆(ボンディング)を結ぶ仕組みとして、母が児を世話し、触れ合うことで母性愛に目覚め、同時に児は母との触れ合いにより愛着行動を示すことによって、さらに母子相互作用が促進されていくという理念を示した。

▶午後60

早産期の定義はどれか。

- 妊娠21週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から36週6日

- 妊娠22週0日から37週6日

- 妊娠23週0日から37週6日

② 妊娠22週0日から36週6日

妊娠満22週0日~36週6日の出産を早期産、妊娠満37週0日~41週6日の出産を正期産、妊娠満42週0日以降の出産を過期産という。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午後61

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 育児介護休業法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

④ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午後62

アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。

- 肝性脳症

- ペラグラ

- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

③ Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症

ウェルニッケ脳症はビタミンB1(チアミン)の不足により、脳幹部に微小な出血が起こり、眼球運動障害や意識障害、失調性歩行といった様々な症状が急激に出現する。その原因としてはアルコール依存症が半分を占めている。

×① 肝性脳症

肝性脳症は、重度の肝疾患により肝臓の有害物質(アンモニア等)の解毒・分解機能が低下し、血液中に蓄積された有害物質が脳に達して起こる脳機能の低下をいい、異常行動や羽ばたき振戦、意識障害などがその症状である。

×② ペラグラ

ペラグラは、ビタミンの一種であるナイアシンの欠乏により代謝異常を来し、光線過敏症から皮膚炎などの皮膚症状が生じる。アルコール依存症患者で発症しやすい。

×④ Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

クロイツフェルト・ヤコブ病は異常プリオン蛋白を原因とする神経難病の一つで、精神症状や運動失調を呈し、発症後1~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡する。

▶午後63

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

- 知的障害も交付対象である。

- 取得すると住民税の控除対象となる。

- 交付によって生活保護費の支給が開始される。

- 疾病によって障害が永続する人が対象である。

② 取得すると住民税の控除対象となる。

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されるもので、所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置等を受けることができる。

×① 知的障害も交付対象である。

知的障害の者には療育手帳が交付される。

×③ 交付によって生活保護費の支給が開始される。

精神障害者保健福祉手帳の交付により生活保護の障害者加算を申請できるが、生活保護支給開始の要件ではない。

×④ 疾病によって障害が永続する人が対象である。

障害が永続することを要件にしているものは、身体障害者に交付される身体障害者手帳である。

*第3編2章 4.6〕(2)精神障害者保健福祉手帳 p115

▶午後64

攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。

- 患者の正面に立つ。

- アイコンタクトは避ける。

- 身振り手振りは少なくする。

- ボディタッチを積極的に用いる。

③ 身振り手振りは少なくする。

攻撃性が高まった患者に対しては、自身や周囲の安全を確保し、挑発的に捉えられる行動を避けることが重要である。身振り手振りなど身体の動きは最低限にする。

×① 患者の正面に立つ。

患者の正面ではなく斜めに立つ。

×② アイコンタクトは避ける。

凝視はしないがアイコンタクトは保つ。

×④ ボディタッチを積極的に用いる。

不用意に相手に触れない(接近しない)。

▶午後65

Aさん(79歳、男性)は、1人暮らし。要介護2の認定を受け、訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、Aさんは敷いたままの布団の上に座っており「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いているんだよ」と話した。

Aさんの生活様式を尊重した訪問看護師のこのときの声かけで適切なのはどれか。

- 「外に出て気分転換しませんか」

- 「昼間は布団をたたみましょう」

- 「介護保険でベッドの貸与を受けましょう」

- 「必要なものを身近に置いているのですね」

④ 「必要なものを身近に置いているのですね」

「生活様式を尊重」するため、初回訪問時でもありすぐに生活様式の変更を迫るのではなく、運動や睡眠、衛生などの状況を把握した上で、改善の必要があれば適切に提案することも考えられる。

▶午後66

Aさん(69歳、女性)は、主治医、訪問看護師とともに、母(91歳)を自宅で看取った。死亡確認の直後、Aさんは涙ぐみながら「母のためにもっとできることがあったのではないかと申し訳なく思います」と話した。

このときに訪問看護師が行うAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 遺族の会を紹介する。

- 母への思いを傾聴する。

- 遺品を整理することを勧める。

- 新たなことに取りかかるよう促す。

② 母への思いを傾聴する。

死別により無力感を覚えている遺族に対するグリーフケアとして、死別直後であり、まずは心の整理が必要であるため、その思いを傾聴することで悲しみを緩和することが適切である。

▶午後67

Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。

共有する内容で適切なのはどれか。

- ポータブルトイレでの排泄に変更する。

- 水分を多めに摂取するよう促す。

- 頻繁に寝衣を交換する。

- 入浴介助を中止する。

② 水分を多めに摂取するよう促す。

体温が37.0℃とやや高く、発汗、唇の乾燥から脱水の徴候がみられるため、水分の摂取を促すことが適切である。

▶午後68

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

- 重度訪問介護

- 地域活動支援事業

- 小規模多機能型居宅介護

- 特定施設入居者生活介護

③ 小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は介護保険法に基づく地域密着型サービスの一つで、居宅または通所、短期間宿泊(ショートステイ)で受ける日常生活上の世話および機能訓練をいう。

×① 重度訪問介護

重度訪問介護は障害者総合支援法に定める障害福祉サービス(介護給付)で、重度の肢体不自由など介護の必要性が高い者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う。

×② 地域活動支援事業

地域活動(生活)支援事業は障害者総合支援法に定める事業で、市町村等が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に行う実施する。

×④ 特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護は介護保険法に基づく居宅サービスの一つで、有料老人ホーム等に入所している要介護者等が受ける日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をいう。

*第5編1章 3.介護給付 p222~225

▶午後69

成年後見制度で正しいのはどれか。

- 任意後見人は裁判所が決定する。

- 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

- 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

- 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

④ 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の判断能力の不足を補い、本人の保護と権利擁護を図るための制度で、任意後見制度と法定後見制度がある。

×① 任意後見人は裁判所が決定する。

×② 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

任意後見制度では、本人があらかじめ任意後見人を選任しておき、本人の判断能力が低下した段階で適用される。法定後見制度では、本人等の請求に基づき、本人の支援者として家庭裁判所が成年後見人等を選任して適用される。

×③ 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用に関する援助などを社会福祉協議会が行うもので、成年後見制度とは別制度である。

○④ 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

法定後見制度では、成年後見人等が本人の障害の程度に応じて、財産の管理などに関する事務を代わりに行う。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p245

▶午後70

仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。

この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。

- 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

- 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

- 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

- 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

④ 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

理学療法士は、身体に障害のある者に対し、主に立つ・座る・歩くといった基本的動作能力の回復を図る理学療法を行う者で、車椅子乗車動作の検討するに当たって協働することは適切である。

×① 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

薬剤師は、医師、歯科医師または獣医師が交付した処方箋によって調剤するもので、処方は医師に依頼する。

×② 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

×③ 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

感染性廃棄物の廃棄や医療材料の選択には、事務職員や介護職員ではなく医療従事者が対応する。

*第4編1章 4.医療関係者 p184~199

▶午後71

災害時のトリアージで正しいのはどれか。

- トリアージタッグは衣服に装着する。

- 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

- トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

- 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

② 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

×① トリアージタッグは衣服に装着する。

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の右手首(不可能の場合は左手→右足→左足→頸部の順で代替)に装着する。

○② 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。

×④ 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

トリアージタグは傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:非緊急治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:軽処置群・軽症群)、そして黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。

×③ トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

トリアージは傷病者の状況の変化に合わせて複数回実施してよい。

▶午後72

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

- 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援

- 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進

- 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動

- 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力

② 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

×① 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援

難民の帰還支援は国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉の事業である。

×③ 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動

平和維持活動は国連平和維持活動〈PKO〉の事業である。

×④ 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力

二国間の国際保健医療協力は政府開発援助〈ODA〉の事業である。わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じて実施している。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午後73

血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。

- 肺

- 肝臓

- 腎臓

- 膵臓

- 脾臓

② 肝臓

肝臓の主な機能として、蛋白質の合成、有害物質(アンモニア等)の分解・解毒、栄養の貯蔵、胆汁の合成・分泌などがある。

▶午後74

胸膜腔に存在するのはどれか。

- 滑液

- 空気

- 血液

- 漿液

- 粘液

④ 漿液

胸膜腔は肺の外側と胸壁・横隔膜の内側を覆う胸膜に囲まれた空間で、わずかな量の漿液が入っており、肺と胸壁の摩擦を減らすはたらきを持つ。

▶午後75

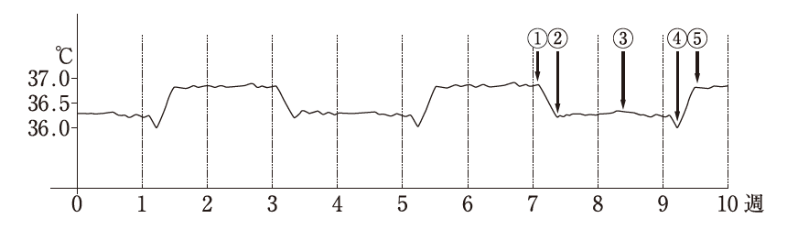

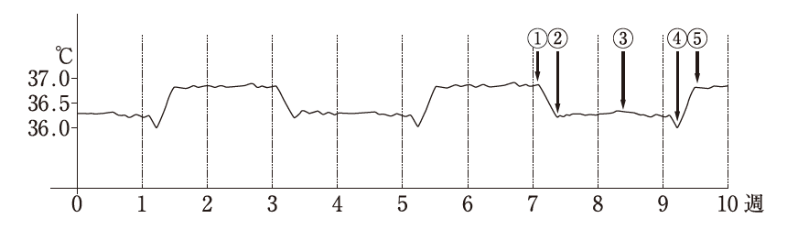

正常な性周期である健常女性の10週間の基礎体温を図に示す。

直近の排卵日はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

④ ④

およそ28日の月経周期のうち、月経初日から排卵までは低温期、排卵後から次の月経までは高温期であり、排卵日に基礎体温が最も低下する。

▶午後76

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉について正しいのはどれか。

- 橈骨動脈に好発する。

- 粥状硬化が原因である。

- 末梢血流量が増加する。

- 歩行によって痛みが改善する。

- 中小動脈の非化膿性炎症で生じる。

② 粥状硬化が原因である。

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉は手や足の動脈に生じる粥状動脈硬化で、初期症状としては手足の冷汗・しびれがあらわれ、その後、歩行によるふくらはぎの痛み(間歇性跛行)、安静時での疼痛、手足の腫瘍による壊死へと進行する。

▶午後77

関節リウマチで起こる主な炎症はどれか。

- 滑膜炎

- 血管炎

- 骨髄炎

- 骨軟骨炎

- 関節周囲炎

① 滑膜炎

関節リウマチは、関節滑膜を炎症の主座とする慢性の炎症性疾患である。症状の悪化に伴い、日常生活動作〈ADL〉の障害や生活の質〈QOL〉の低下を引き起こす。

*第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p159~160

▶午後78

母子保健法に基づく届出はどれか。

- 婚姻届

- 死産届

- 死亡届

- 出生届

- 妊娠届

⑤ 妊娠届

母子保健法に基づき、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をすることとなっており、市町村は届け出をした者に対して母子健康手帳を交付する。

*第3編2章 1.1〕(1)妊娠の届出と母子健康手帳の交付 p96~97

▶午後79

Aさん(44歳、男性、会社員)は、20年以上の喫煙歴があり、BMI26である。会社の健康診断で脂質異常症と高血圧症を指摘された。

Aさんが発症する危険性が高い疾患はどれか。

- 1型糖尿病

- 潰瘍性大腸炎

- 肺血栓塞栓症

- 労作性狭心症

- 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉

④ 労作性狭心症

喫煙や高血圧、脂質異常症などの生活習慣の悪化による心臓の血管の動脈硬化の進行により、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクが高まる。

×① 1型糖尿病

糖尿病は、生活習慣と無関係に発症する1型糖尿病と、生活習慣が関連する2型糖尿病がある。本問の場合は2型糖尿病のリスクが高い。

×② 潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は粘膜にびらんや潰瘍を形成する原因不明の大腸(特に直腸)の炎症性疾患である。

×③ 肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症は、主に下肢の静脈にできた血栓が肺に到達して肺動脈が詰まる疾患をいい、手術や臥床、災害後の車中泊などによる長時間の同一姿勢の保持が原因となる。

×⑤ 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉

閉塞性血栓血管炎は、四肢の動脈に閉塞性の炎症・血栓が生じる疾患をいい、原因は不明であるが発症には喫煙が強く関与しているとされる。

*第3編1章 1.生活習慣病 p80~84

▶午後80

Aさん(48歳、男性、会社員)は、大量の飲酒の後、急激な上腹部痛と背部痛を訴え、救急外来を受診し、急性膵炎と診断された。

Aさんの救急外来受診時の血液検査結果で予測されるのはどれか。

- 血小板数の増加

- 血清LDH値の低下

- 血清γ-GTP値の低下

- 血清アミラーゼ値の上昇

- 血清カルシウム値の上昇

④ 血清アミラーゼ値の上昇

膵機能の働きを調べる血液検査では、膵臓から分泌されるアミラーゼ(デンプン分解酵素)が主な項目として挙げられる。急性膵炎の多くは大量の飲酒を原因とし、血清アミラーゼは高値を示す。

▶午後81

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

② 措置入院

×③ 任意入院

任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

×① 応急入院

×④ 医療保護入院

医療保護入院は、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に入院させる制度である。急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には72時間以内の応急入院を行うことができる。

○② 措置入院

×⑤ 緊急措置入院

措置入院は問題文のとおりである。措置入院の対象ではあるが急速な入院の必要性があることを条件に、精神保健指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午後82

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

- 動眼神経

- 三叉神経

- 内耳神経

- 迷走神経

- 舌下神経

① 動眼神経

④ 迷走神経

脳神経のうち副交感神経を含むものは、動眼神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経である。

▶午後83

血圧を上昇させるのはどれか。2つ選べ。

- セロトニン

- ヒスタミン

- バソプレシン

- ブラジキニン

- 心房性ナトリウムペプチド

① セロトニン

③ バソプレシン

②ヒスタミンや④ブラジキニン、⑤心房性ナトリウムペプチド〈ANP〉には血管を拡張させる作用があり、血圧を低下させる。

▶午後84

蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。

- 腎動脈

- 腎盂

- 尿管

- 膀胱

- 尿道

② 腎盂

③ 尿管

蠕動運動は筋肉が収縮と弛緩を繰り返す波を打つような動きで、腎臓で作られた尿は、腎盂からつながる尿管の蠕動運動により膀胱に送られる。

▶午後85

炎症の4徴候に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 壊疽

- 腫脹

- 膿瘍

- 発赤

- 浮腫

② 腫脹

④ 発赤

炎症の4徴候は、「発赤」「熱感」「腫脹」「疼痛」をいう。

▶午後86

肝硬変におけるChild-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類の判定項目はどれか。2つ選べ。

- プロトロンビン時間

- 血清アルブミン値

- 血中アンモニア値

- 血小板数

- 尿酸値

① プロトロンビン時間

② 血清アルブミン値

チャイルド・ピュー分類は肝硬変の重症度を判定するもので、「肝性脳症」「腹水」「血清ビリルビン値」「血清アルブミン値」「プロトロンビン時間」の5項目が用いられる。

▶午後87

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

- 国

- 市町村

- 都道府県

- 福祉事務所

- 後期高齢者医療広域連合

② 市町村

③ 都道府県

老人福祉法に基づき、全市町村・都道府県は老人保健福祉計画の策定が義務づけられている。

*第5編2章 5.高齢者福祉等 p241~243

▶午後88

Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。

退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。

- 飲酒

- 外食

- 喫煙

- 散歩

- 入浴

① 飲酒

③ 喫煙

副腎皮質ステロイドの副作用である骨密度の低下(骨粗鬆症)の危険因子である喫煙や飲酒について控えることが望ましい。なお、節度ある適度な飲酒量である1日平均純アルコール約20g(ビール中瓶1本500ml)を超えており、副作用等とは関係なく減酒・禁煙が推奨される。

▶午後89

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 過食と嘔吐を繰り返す。

- 腸管で吸収不全がある。

- 男性では性欲が亢進する。

- ボディイメージの歪みがある。

- 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

④ ボディイメージの歪みがある。

⑤ 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

④ 神経性無食欲症は摂食障害の一つで、現実と理想の体型(ボディイメージ)のギャップに歪みがある青年期の女性に多くみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。

⑤ 栄養不足に起因する症状として無月経があり、第二次性徴の発現前の発症では初経の遅れが生じる。

×① 過食と嘔吐を繰り返す。

神経性過食症の特徴であり、食べる量を制御できずに過食し、その代償行動として自己誘発性の嘔吐を行う。

×② 腸管で吸収不全がある。

神経性無食欲症は食行動異常であり、消化機能不全を合併する可能性もあるが、その特徴ではない。

×③ 男性では性欲が亢進する。

男性の神経性無食欲症においては、性欲の減退を起こす。

▶午後90

6%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を1,000mL作るために必要な6%次亜塩素酸ナトリウム液の量を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②mL

① 1

② 7

必要な原液量(mL)は、希釈液濃度(%)÷原液濃度(%)×作成する希釈液量(mL)で求められる。希釈液は0.1%次亜塩素酸ナトリウム液、原液は6%次亜塩素酸ナトリウム液なので、0.1÷6×1000=16.66……で、小数点第1位を四捨五入し17となる。

資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第110回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向