第111回看護師国家試験 午後一般問題

令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第111回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後7(必修除外)

ハヴィガースト,R.J.の発達課題で善悪の区別を学習するのはどれか。

- 乳幼児期

- 児童期

- 青年期

- 中年期

① 乳幼児期

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、乳幼児期では、歩行、固形食、発話、排泄統御、性差と性の慎み、単純な社会概念、善悪の区別、良心、身近な人間関係などを学習する時期である。

▶午後26

生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。

( )に入るのはどれか。

- 尿酸

- 尿素

- 亜硝酸

- 一酸化窒素

② 尿素

肝臓の主な機能の一つにアンモニアなど有害物質の分解・解毒があり、肝臓でアンモニアから変換された尿素は血液によって腎臓に運ばれ、糸球体で濾過されて尿中に排泄される。

▶午後27

若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか。

- 熱産生量の増加

- 熱放散量の増加

- 自律性体温調節反応の低下

- 視床下部の体温調節中枢のセットポイントの低下

③ 自律性体温調節反応の低下

高齢者が熱中症を引き起こしやすい要因(熱中症患者の約半数が高齢者)の一つとして、老化により暑さを感じて皮膚血液量や発汗量を増やす自律性体温調節反応が低下するため、熱放散能力が低下し、体に熱がたまりやすいことが挙げられる。

*第9編2章 4.1〕熱中症対策 p329

▶午後28

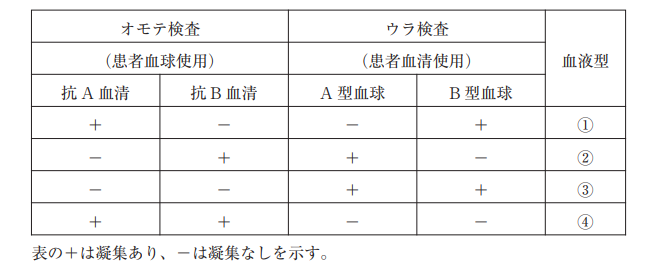

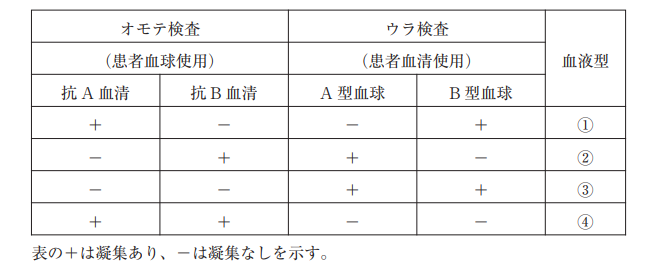

ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。

血液型判定の結果がO型となるのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

ABO血液型検査では、赤血球の表面にある抗原(おもて検査)と、血清(血漿)内の赤血球に反応する抗体(うら検査)により判定する。O型は赤血球にどちらの抗原もなく、血清中に抗Aと抗Bがある。①はA型、②はB型、④はAB型に当たる。

▶午後29

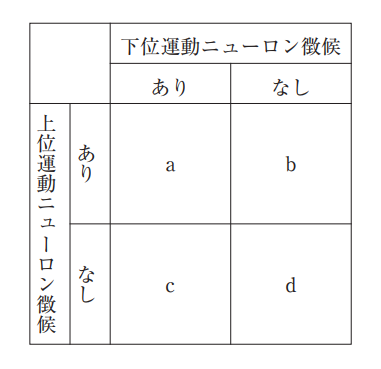

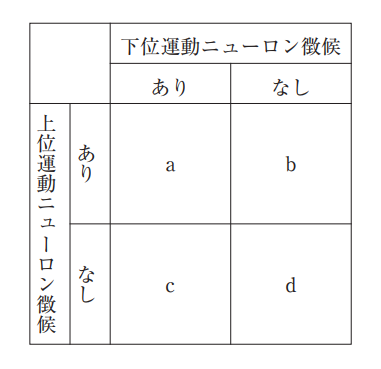

上位運動ニューロン徴候および下位運動ニューロン徴候の有無について表に示す。

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉において正しいのはどれか。

- a

- b

- c

- d

① a

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉は、随意筋を支配する運動ニューロン(上位・下位)が変性・消失していく疾患で、指定難病の一つである。その診断基準は、「1つ以上の領域に上位運動ニューロン徴候を認め、かつ2つ以上の領域に下位運動ニューロン症候がある」こととされる。

▶午後30

診療報酬制度について正しいのはどれか。

- 診療報酬の点数は3年に1回改定される。

- 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

- 医療機関への支払いは出来高払いのみである。

- 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

④ 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

×① 診療報酬の点数は3年に1回改定される。

×③ 医療機関への支払いは出来高払いのみである。

診療報酬とは診療サービスを行った医療機関に支払われる費用で、診療行為ごとに定められた点数を基に計算され、2年に1回見直しが行われる。この診療行為ごとに点数を決めて積算する方法を出来高払い方式というが、平成15年度からは診断群分類に基づく1日当たりの包括評価による包括払い方式も導入されている。

×② 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

○④ 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

医療保険に加入する被保険者は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で診療サービスを受けた際に一部負担金を支払う。残る部分については、保険医療機関が診療報酬を審査支払機関に請求し、審査支払機関は各医療保険者からの支払いを受けて保険医療機関に支払う。

*第4編2章 4.診療報酬 p213~214

▶午後31

次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 未成年者喫煙禁止法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- アルコール健康障害対策基本法

- ギャンブル等依存症対策基本法

④ ギャンブル等依存症対策基本法

- 1900年:未成年者喫煙禁止法

- 1953年:麻薬及び向精神薬取締法

- 2013年:アルコール健康障害対策基本法

- 2018年:ギャンブル等依存症対策基本法

*第3編2章 4.6〕(6)依存症対策 p116~117

▶午後32改題

21世紀における第三次国民健康づくり運動〈健康日本21(第三次)〉では、( )つの基本的方向に沿った目標が設定された。

( )に入る数値はどれか。

- 3

- 4

- 5

- 6

② 4

令和6年度から21世紀における第3次国民健康づくり運動〈健康日本21(第三次)〉が実施され、①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの4つを基本的な方向としている。

*第3編1章 2.1〕対策のあゆみと国民健康づくり p84~88

▶午後33

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

④ 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)である。なお、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものは病院である。

×① 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

病床の区分は、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の5種類である。

×② 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として都道府県知事が個別に承認する。なお、高度医療等を提供する特定機能病院、質の高い臨床研究や治験を推進する臨床研究中核病院については厚生労働大臣が承認する。

×③ 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

診療所を開設したときは開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出なければならない(医療法8条)。

*第4編1章 5.医療施設 p199~204

▶午後34

クリティカル・シンキングで適切なのはどれか。

- 物事を否定的にみる。

- 根拠に基づいて考える。

- 主観的な情報を重視する。

- 直感的に状況を判断する。

② 根拠に基づいて考える。

クリティカル・シンキングは、感情や主観に流されず、その事象の本質を批判的(否定ではない)・客観的に見極める考え方をいう。

▶午後35

構音障害がある成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 手話で説明する。

- 筆談を提案する。

- 耳元で話しかける。

- 不明瞭な言語は繰り返し聞き直す。

② 筆談を提案する。

構音障害は、言葉を理解し、伝える言葉もはっきりしているが、発話に関わる筋肉や器官に問題があるために、言葉を正常に発音できない状態をいう。筆談など相手に伝達するための代替手段の提案が適切である。

▶午後36

看護過程において評価する項目はどれか。

- 看護技術の習得度

- 看護教育の活用度

- 看護記録の完成度

- 看護目標の達成度

④ 看護目標の達成度

看護過程は、「アセスメント(情報収集等)」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。

▶午後37

医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。

- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩

- ステンレス製便器――熱水消毒

- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌

- ベッド柵――グルタラール

② ステンレス製便器――熱水消毒

×① 手術用持針器――第4級アンモニウム塩

×③ 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌

オートクレーブを用いた滅菌を高圧蒸気滅菌といい、観血的な処置に使用される手術用持針器などに用いる。ただし、高温・高圧に耐えない軟性内視鏡には用いず、高水準消毒薬(グルタラール等)を用いる。

○② ステンレス製便器――熱水消毒

×④ ベッド柵――グルタラール

損傷のない皮膚と接触する環境表面に対しては、洗浄の上、消毒する際は低水準消毒を行う。

▶午後38

点眼薬の投与について正しいのはどれか。

- 点眼時は上眼瞼を上げる。

- 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

- 点眼後は眼球を圧迫する。

- 眼から溢れた薬液は拭き取る。

④ 眼から溢れた薬液は拭き取る。

眼から溢れた薬液により皮膚障害のおそれがあるため、ガーゼやティッシュで拭き取るようにする。

×① 点眼時は上眼瞼を上げる。

点眼時は下眼瞼を軽く下に引き、下眼瞼結膜の中央に滴下する。

×② 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

細菌の繁殖を防ぐため、容器の先端を眼瞼結膜や睫毛に当てないようにする。

×③ 点眼後は眼球を圧迫する。

眼球の圧迫は行わないが、点眼薬が鼻腔に流れないようにふき綿等で涙囊部を軽く圧迫する。

▶午後39

52歳の女性が上腹部痛と吐血を主訴に受診し輸血を行うこととなった。

輸血時の対応で正しいのはどれか。

- 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。

- 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

- クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

- 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

③ クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

×① 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。

血漿製剤は-20℃以下で保存するため、輸血時に30〜37℃で融解する必要があるが、赤血球製剤の保存温度は2~6℃で凍結されていないため不要である。

×② 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

○③ クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

不適合輸血を防止するため、ABO血液型検査とは別の時点で採血された検体を用いてクロスマッチ検査を行い、医療従事者による二重チェックを行う。

×④ 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

輸血開始5分間は患者のそばを離れず、5分後に初回観察を行った上で輸血を継続する。

▶午後40

四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。

- 出血部位を心臓より高く保つ。

- 止血帯は幅1cm未満を用いる。

- 止血帯は連続して4時間使用する。

- 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

① 出血部位を心臓より高く保つ。

出血部位を心臓より高くすることで、患部の血圧を下げ、出血を抑えることができる。

×② 止血帯は幅1cm未満を用いる。

止血帯は幅3cm以上を用いる。

×③ 止血帯は連続して4時間使用する。

止血帯の幅は3cm以上で、血流の阻害により末端組織が壊死しないよう、約30分ごとに少し緩めて血流を再開させる。

×④ 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

止血のため、動脈圧より高い圧で圧迫する。

▶午後41

成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。

- 仰臥位で行う。

- 穿刺時は深呼吸を促す。

- 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

- 終了後、当日の入浴は可能である。

③ 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

一般に局部麻酔の上で骨髄液と細胞を吸引採取するが、吸引時に個人差はあるものの痛みが生じる。

×① 仰臥位で行う。

後腸骨稜からの骨髄穿刺は腹臥位で行う。

×② 穿刺時は深呼吸を促す。

骨髄穿刺時は通常の呼吸を行う。なお、胸腔穿刺時には深呼吸を行わないように指示をする。

×④ 終了後、当日の入浴は可能である。

検査後、穿刺部位は圧迫止血を行うが、出血や感染を防ぐため当日の入浴は行えない。

▶午後42

Aさん(55歳、男性、会社員)は胃癌の終末期である。

Aさんの訴えのうちスピリチュアルペインの表出はどれか。

- 「腹痛がずっと続いています」

- 「吐き気が続くと思うと不安です」

- 「今後の生活にかかるお金が心配です」

- 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

④ 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和をはじめ、心理的・スピリチュアル的な問題を含めた総合的なケアを行うものとされる。スピリチュアルペインは、人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題を指す。

*第3編4章 1.がん対策 p149~152

▶午後43

Aさん(63歳、男性)は3年前から肺気腫で定期受診を続けていた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。

Aさんについて正しいのはどれか。

- 1回換気量が増加している。

- 呼気よりも吸気を促すと効果的である。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。

- 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

④ 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

成人の呼吸数の基準(12~20回/分)を超え、血中の酸素不足によるチアノーゼが出現しており、1回換気量の減少、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉の低下が考えられる。症状の進行により、換気が正常に行えず、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の上昇をきたし、呼吸性アシドーシスのおそれもある。

▶午後44

中心静脈栄養法を受けている患者の看護について適切なのはどれか。

- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- カテーテル刺入部を定期的に消毒する。

- カテーテルの固定位置を毎日確認する。

- 予防的に抗菌薬の投与を行う。

③ カテーテルの固定位置を毎日確認する。

カテーテルが抜けていないか、またはずれることで血管外漏出が生じていないかなど確認の必要がある。

▶午後45

高尿酸血症で正しいのはどれか。

- 痛風結節は疼痛を伴う。

- 痛風発作は飲酒で誘発される。

- 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。

- 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

② 痛風発作は飲酒で誘発される。

痛風発作とは、痛風結節に免疫機能が働くことで生じる急性関節炎などの痛みを伴う発作で、飲酒や過食、不規則な生活により誘発される。

×① 痛風結節は疼痛を伴う。

痛風結節は、血液中の尿酸値の上昇(高尿酸血症)を原因として関節などに尿酸結晶がたまるもので、それ自体に痛みはなく、上記痛風発作時に疼痛を伴う。

×③ 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。

急性期には痛風発作治療薬による治療が優先され、発作の改善後に尿酸降下薬による治療へ転換する。

×④ 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

血清尿酸値が9.0mg/dLを超えると痛風発作のリスクが急激に高まるため、6.0mg/dL以下を目標とする。

▶午後46

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。

- 空気感染する。

- 無症候期がある。

- DNAウイルスによる。

- 血液中のBリンパ球に感染する。

② 無症候期がある。

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染後、多くは無症候の状態で平均10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスティス肺炎などの23の指標疾患の1つ以上を発症するとエイズと診断される。

×① 空気感染する。

HIVの主な感染経路は、HIV感染者との性行為、血液または血液製剤の輸注、母子感染(垂直感染)の3つである。

×③ DNAウイルスによる。

HIVはRNAウイルスである。

×④ 血液中のBリンパ球に感染する。

HIVは、免疫システムである白血球中のヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午後47

鼓室形成術を受けた患者の退院指導の内容で正しいのはどれか。

- 水泳は可能である。

- 耳垢はこまめに除去する。

- 鼻を強くかむことを禁じる。

- エレベーターの使用を勧める。

③ 鼻を強くかむことを禁じる。

鼓室形成術は、鼓膜の奥にある鼓室(中耳)の疾患により音の伝わりが悪化している状態を改善する手術である。術後は鼓室への圧力を避けるため、鼻を強くかまないようにする。

×① 水泳は可能である。

術後は耳に水が入らないように、水泳を行わない、耳栓を使用して洗髪するなどに留意する。

×② 耳垢はこまめに除去する。

術後は、鼓膜への患者自身による接触・損傷を避けるため、耳垢の除去は通院時に行うなどに留意する。

×④ エレベーターの使用を勧める。

術後は気圧変化による鼓膜のずれを避けるため、飛行機やエレベーターの利用を控える。

▶午後48

下腿の介達牽引を受けている患者が足背のしびれを訴えている。

看護師が確認すべき項目で優先度が高いのはどれか。

- 下肢の肢位

- 牽引の方向

- 重錘の重さ

- 弾性包帯のずれ

① 下肢の肢位

介達牽引とは、骨に直接牽引力を加えず、皮膚や筋肉を介して骨を牽引する牽引療法で、骨折や脱臼、関節炎、脊椎疾患の患者などに用いる。下肢の介達牽引では、正しい肢位が保たれていない場合に足背のしびれをもたらす腓骨神経麻痺が生じやすく、下肢の肢位の確認を優先する。

▶午後49

前立腺癌について正しいのはどれか。

- 肺転移の頻度は低い。

- 血清PSA値が高値となる。

- 患者の多くは60歳未満である。

- テストステロン補充療法が行われる。

② 血清PSA値が高値となる。

PSA検査は前立腺癌を早期に発見することに適した腫瘍マーカー検査で、正常値は4ng/mL以下であり、PSA値が100ng/mL以上の急激な上昇では前立腺癌が強く疑われる。

×① 肺転移の頻度は低い。

前立腺癌では骨や肺への転移が多くみられる。

×③ 患者の多くは60歳未満である。

例えば令和2年(2020年)の前立腺癌の推計入院患者数では、60歳未満が約100人、60歳以上が約14,800人となっている。

×④ テストステロン補充療法が行われる。

前立腺癌の原因として男性ホルモン(アンドロゲン、テストステロン)が関与しており、その分泌を抑制するホルモン療法(内分泌療法)が行われる。

▶午後50

乳癌の患者に対する抗エストロゲン薬の副作用はどれか。

- 低血糖

- ほてり

- 肺線維症

- 末梢神経障害

② ほてり

乳癌は女性ホルモンであるエストロゲンによって増殖するため、治療にはエストロゲンの作用を抑制する抗エストロゲン薬を使用する。エストロゲンの減少により生じる更年期障害と同様に、副作用としてほてりや発汗などの症状がみられる。

▶午後51

高齢者が術後に呼吸器合併症を発症しやすい理由はどれか。

- 1秒率の減少

- 残気量の減少

- 嚥下反射の亢進

- 気道の線毛運動の亢進

① 1秒率の減少

加齢による呼吸機能の変化として、「肺活量の減少」「1秒率の減少」「残気量の増加」など深呼吸の制限や、「嚥下反射の低下(閾値の上昇)」「気道の線毛運動の低下」による喀痰排出の制限があり、呼吸器合併症の発症リスクを高める。

▶午後52

加齢に伴う高齢者の循環器系の変化で正しいのはどれか。

- 運動時の心拍出量が増大する。

- 拡張期血圧が上昇する。

- 心室壁が厚くなる。

- 脈圧が狭小化する。

③ 心室壁が厚くなる。

老年期では、大動脈の硬化による収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下を特徴とし、さらに心臓の筋肉の繊維化が進む結果、心臓の壁が厚くなる(肥厚)。

▶午後53

結晶性知能はどれか。

- よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

- パソコン教室で操作方法を覚える。

- 携帯電話に電話番号を登録する。

- 外国語の単語を暗記する。

① よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

結晶性知能は長年の経験や教育、学習から獲得する知能で、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。一方、新しい情報や体験を覚えて保持する流動性知能は、10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は加齢とともに低下を続ける。

▶午後54改題

令和4年度(2022年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。

- 夫による虐待が最も多い。

- 被虐待者の9割が女性である。

- 心理的虐待が全体の6割を占めている。

- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

④ 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度は、ランクⅡ(日常生活に多少の支障、困難さがあるが誰かが注意すれば自立できる状態)が36.2%と最も多い。

×① 夫による虐待が最も多い。

息子による虐待が39.0%で最も多くなっている。

×② 被虐待者の9割が女性である。

被虐待高齢者は女性が75.8%を占める。

×③ 心理的虐待が全体の6割を占めている。

虐待の種別では身体的虐待が65.3%と半数以上を占めている。

*第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242

▶午後55

退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- シルバー人材センター

- 老人福祉センター

- 老人クラブ

- 自治会

① シルバー人材センター

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定めるシルバー人材センター事業として、おおむね60歳以上の健康で就業意欲がある高年齢者を対象に、地域の日常生活に密着した仕事(清掃、除草、植栽のせん定など)を提供している。

*第5編2章 5.4〕高齢者の就労支援 p242

▶午後56

高齢者に経口薬の薬効が強く現れる理由はどれか。

- 骨密度の低下

- 胃酸分泌の減少

- 消化管運動の低下

- 血清アルブミンの減少

④ 血清アルブミンの減少

血液中のアルブミンは薬と結合し、その作用を緩やかにするため、老化による血清アルブミンの減少により薬効が強く表れる。このほか、高齢者では肝臓の代謝機能や腎臓の排泄機能が低下することによっても薬効が強く現れる。

▶午後57

新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。

- IgA

- IgD

- IgG

- IgM

③ IgG

IgGは胎児期に胎盤を通じて母体から受け取る。なお、①IgAは母乳(特に初乳)に豊富に含まれる。

▶午後58

第二次性徴で正しいのはどれか。

- 女児は乳房の発育から始まる。

- 発現は男児が女児よりも早い。

- 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

- 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

① 女児は乳房の発育から始まる。

第二次性徴は、女児では乳房発育、陰毛発生、初経(初めての月経)の順に進行する。

×② 発現は男児が女児よりも早い。

女児のほうが発現が早く、女児では11歳ころ、男児では13歳ころに最大成長速度に達するとされる。

×③ 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

初経の発来は10~14歳ころで、初経開始前の9歳前後から身長等の発育が加速する第二次発育急進が起こる。

×④ 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

第二次性徴では男子で精通(初めての射精)がみられ、中学3年生ころには半数以上が経験するとされる。

▶午後59

学童期の肥満で正しいのはどれか。

- Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

- 症候性の肥満がほとんどを占める。

- 食事では蛋白質の摂取制限を行う。

- 成人期の生活習慣病のリスク因子である。

④ 成人期の生活習慣病のリスク因子である。

学童期の肥満は成人期の肥満に移行しやすく、生活習慣病のリスク因子となる。

×① Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

肥満度を評価する指数として、主に乳幼児に用いるカウプ指数「体重(g)÷身長(cm)2×10」、学童期に用いるローレル指数「体重(g)÷身長(cm)3×104」、成人に用いるBMI「体重(kg)÷身長(m)2」がある。

×② 症候性の肥満がほとんどを占める。

症候性肥満は他の疾患の症状による肥満であるが、学童期の肥満は過食、運動不足等による無症候性肥満が大半を占める。

×③ 食事では蛋白質の摂取制限を行う。

肥満を防止するために脂質の過剰摂取を控える。

*第10編 4.学齢期の健康状況 p347~349

▶午後60

生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。

行われる処置で適切なのはどれか。

- 背部の叩打

- 緩下薬の使用

- 催吐薬の使用

- 緊急摘出術の実施

④ 緊急摘出術の実施

誤飲したボタン型電池は、食道や気管の粘膜に接触して、短時間のうちに化学熱傷を起こす危険がある。食道下部にある異物は①~③の処置では除去できないため、直ちに緊急摘出術を実施することが適切である。

▶午後61

正常な成長・発達をしている子どもの情緒の分化で、生後6か月ころからみられるのはどれか。

- 恐れ

- 嫉妬

- 喜び

- 恥ずかしさ

① 恐れ

ブリッジズは子どもの情緒の発達において、新生児の興奮が、快と不快に分化し、さらに発達段階ごとに分化していく様子を図示している。初めの6か月ころまでには不快から怒り、嫌悪、恐れが分化する。

▶午後62

性周期とホルモンについて正しいのはどれか。

- 増殖期は基礎体温が上昇する。

- プロラクチンによって排卵が起こる。

- プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。

- 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

④ 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

×① 増殖期は基礎体温が上昇する。

排卵前の増殖期は基礎体温が低下し、排卵後の分泌期に上昇する。

×② プロラクチンによって排卵が起こる。

○④ 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。

排卵は下垂体から分泌される黄体形成ホルモン〈LH〉によって起こる。なお、プロラクチンも下垂体から分泌され、分娩後の授乳刺激により乳汁産生を促進する。

×③ プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。

プロゲステロン(黄体ホルモン)は排卵後の分泌期に増加し、排卵された卵子が着床しやすくなるよう、子宮内膜の安定など妊娠の準備を行う。子宮内膜の増殖を促進するのはエストロゲン(卵胞ホルモン)である。

▶午後63

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。

- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

② 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

DV防止法の配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

×① 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

配偶者暴力相談支援センターは、通報などを受けて相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。

×③ 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。

×④ 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

DV防止法の目的は法律名の通りで加害者の矯正は含まれない。

*第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p238

▶午後64

Aさん(32歳、初産婦)は前置胎盤のため妊娠37週0日の午前10時から帝王切開術を受ける予定である。

手術前日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 浣腸を行う。

- 夕食が禁食となっているか確認する。

- 輸血の準備ができているか確認する。

- 下肢に間欠的空気圧迫装置を装着する。

③ 輸血の準備ができているか確認する。

胎盤が内子宮口を覆っている状態を前置胎盤といい、帝王切開での分娩となり大量出血のリスクを伴う。分娩前には輸血体制の確保・確認を行い、分娩時に産科危機的出血が起きた場合、直ちに輸血を行えるようにする。

▶午後65

新生児の呼吸の生理的特徴で適切なのはどれか。

- 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。

- 周期性呼吸がみられる。

- 胸式呼吸が主である。

- 口呼吸が主である。

② 周期性呼吸がみられる。

周期性呼吸は正常な呼吸と短い無呼吸が交互に繰り返されるもので、新生児の呼吸にみられる。

×① 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。

新生児の肺のガス交換面積は小さいため1回換気量が少なく、その代わりに呼吸数が多い(40~60回)。

×③ 胸式呼吸が主である。

×④ 口呼吸が主である。

新生児期は鼻で呼吸し、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。

▶午後66

長期に大量飲酒をした後で、急に断酒した際にみられるのはどれか。

- 病的酩酊

- 振戦せん妄

- アルコール性認知症

- Korsakoff〈コルサコフ〉症候群

② 振戦せん妄

振戦せん妄は、長期間の飲酒歴のある重度のアルコール依存症者が飲酒を中断または減量した際に生じる離脱症状の一つで、著明な自律神経機能亢進や幻覚などの症状がみられる。

×① 病的酩酊

病的酩酊は、アルコールの摂取により意識障害が生じた状態をいう。

×③ アルコール性認知症

アルコール性認知症は、長期間のアルコールの多量摂取を原因とした認知症をいう。

×④ Korsakoff〈コルサコフ〉症候群

コルサコフ症候群は、アルコールの摂取により記憶障害症状が生じた状態をいう。

▶午後67

母親がAさん(27歳、統合失調症)に対して「親に甘えてはいけない」と言いながら、過度にAさんの世話をすることで、Aさんが混乱していた。

この親子関係を示すのはどれか。

- 共依存

- 同一視

- ネグレクト

- 二重拘束〈ダブルバインド〉

④ 二重拘束〈ダブルバインド〉

二重拘束〈ダブルバインド〉は、相反する二つのメッセージ(言語的・非言語的)が同時に発せられることにより、受け手が精神的なストレスを抱えるコミュニケーションをいい、家庭や学校、病院、職場などの対人関係でしばしば生じる。

×① 共依存

共依存は、特定の相手と依存し合い、関係を増強する状態をいう。

×② 同一視

同一視とは、耐えがたい感情や欲求に対して、自分を他者に重ね合わせて、他者の状況を自分のことのように感じる防衛機制の一つである。

×③ ネグレクト

ネグレクトとは無視や怠慢をいい、親子関係においては育児放棄など児童虐待の一つの類型である。

▶午後68

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。

- 家族との面会

- 患者からの信書の発信

- 患者からの退院の請求

- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

① 家族との面会

精神保健指定医の判断による隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、信書の発受(②)、行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会(④)、退院請求や処遇改善請求(③)は制限できない。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午後69

感染徴候のない在宅療養者に対する床上での排便の援助において、訪問看護師が行う感染対策で適切なのはどれか。

- 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。

- 使用済みのオムツは感染性廃棄物として処分する。

- 使用済みの寝衣は次亜塩素酸ナトリウム液に浸す。

- 陰部洗浄で使用したボトルの洗浄に中性洗剤は用いない。

① 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。

排泄ケア時には、標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として手袋やマスク、ゴーグル、エプロン、ガウンなどの個人防護具を着用し、排泄物の処理後は汚染面に触れないように外す。

▶午後70

Aさん(85歳、女性)は1人暮らし。うっ血性心不全で臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けている。室温30℃、湿度65%、外気温は32℃、冷房設備はあるが使っていない。

このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 羽毛布団を取り除く。

- 冷房設備で室温を調整する。

- 頓用の解熱薬を服用してもらう。

- 直ちに経口補水液を飲むよう促す。

② 冷房設備で室温を調整する。

体温が37.6℃であり、室温30℃、湿度65%といずれもやや高いため、まずは冷房設備で調整する。なお、脱水の徴候である口唇の乾燥はないため、④直ちに水分摂取を行うものではない。

▶午後71

Aさん(68歳、男性)は妻(68歳)と2人暮らし。膀胱癌で尿路ストーマを造設している。Aさんはストーマ装具の交換に慣れてきたため、妻と日帰りで近くの温泉地を旅行する計画を立てており、外来看護師に助言を求めた。

外来看護師がAさんに助言する内容で適切なのはどれか。

- 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

- 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

- 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

- オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

① 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

尿路ストーマは尿管の一部を体外に出した開口部をいい、尿を集めるための袋(ストーマ装具)を装着・適宜交換する必要がある。日帰り旅行時には、その日に帰ってこられなくなるなど万が一の場合に備えて、交換に必要な物品一式とその予備を持参することは適切である。

×② 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

尿路感染等を防ぐため、水分摂取を控える必要はない。

×③ 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

常に尿は排出されるため入浴時も装着する。

×④ オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

ストーマを造設した人(オストメイト)に対応したトイレの利便性は高いが、通常のトイレを利用できないものではなく、その有無で旅行先を変更する必要はない。

▶午後72

Aさん(76歳、女性)は1人暮らし。脳血管疾患で右半身麻痺があり、障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-2である。週に2回の訪問看護を利用している。食事の準備と介助および食後の口腔ケアのため訪問介護を利用することになった。訪問介護の担当者は、Aさんのケアについて訪問看護師に助言を求めた。

訪問看護師が訪問介護の担当者に助言する内容で正しいのはどれか。

- 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。

- 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。

- 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。

- 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。

② 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。

脳血管疾患による片麻痺により嚥下機能の低下がみられる場合がある。繊維のある野菜は垂直に切って繊維を短くすることで嚥下しやすくなり適切である。

×① 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。

頸部を回旋させると嚥下しづらいため、患者は正面を向き、介助者は健側に座って口の中央へ食物を運ぶ。

×③ 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。

出血がみられた場合でも歯垢を除去し、柔らかい歯ブラシや指で歯肉をマッサージするなど、適切な口腔ケアがより必要である。

×④ 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。

誤嚥を防ぐために、摂食・嚥下に集中する必要がある。

▶午後73

機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。

- 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。

- 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。

- 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。

- 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。

② 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。

③はプライマリナーシング、④は(固定)チームナーシングの説明である。

▶午後74

看護におけるクリニカルラダーについて正しいのはどれか。

- 病院に導入が義務付けられている。

- ワーク・ライフ・バランスを目指すものである。

- 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。

- 全国の病院で共通のクリニカルラダーが使用されている。

③ 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。

看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)は看護師の能力開発・評価のシステムで、「クリニカル」は看護実践を、「ラダー」ははしごを意味し、臨床レベルでの看護師の看護実践能力を段階的に表している。

▶午後75

災害拠点病院の説明で正しいのはどれか。

- 国が指定する。

- 災害発生時に指定される。

- 広域搬送の体制を備えている。

- 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。

③ 広域搬送の体制を備えている。

災害拠点病院は、広域災害時にドクターヘリ等による重症患者の受け入れや治療を行い、被災地へ医療チーム〈DMAT〉を派遣する体制を備えている。

×① 国が指定する。

×② 災害発生時に指定される。

災害拠点病院は都道府県が平時において指定する。

×④ 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。

原則として地域災害拠点病院を二次医療圏ごとに1か所、基幹災害拠点病院を都道府県ごとに1か所整備することとされる。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p175~176

▶午後76改題

令和4年(2022年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。

- ポリオ〈急性灰白髄炎〉

- マラリア

- 天然痘

- 麻疹

② マラリア

三大感染症は、「HIV/エイズ」「結核」「マラリア」とされ、その感染力や対策費用の負担の大きさから、世界各国が協力して対策を進めなければならない問題である。

*第3編3章 3.7〕マラリア p139

▶午後77

肩峰があるのはどれか。

- 鎖骨

- 胸骨柄

- 肩甲棘

- 上腕骨

- 烏口突起

③ 肩甲棘

肩峰は、肩甲棘の外側先端の突起部分を指す。

▶午後78

股関節を屈曲させるのはどれか。

- 大腿二頭筋

- 大殿筋

- 中殿筋

- 小殿筋

- 腸腰筋

⑤ 腸腰筋

股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す「屈曲」と後ろに下げる「伸展」、足を外側に開く「外転」と内側に閉じる「内転」、外側にひねる「外旋」と内側にひねる「内旋」がある。そのうち腸腰筋は股関節を屈曲させる。

▶午後79

採血時に操作を誤ったため溶血し、採血管内の血漿が暗赤色になってしまった。

この血漿の電解質濃度を測定したときに、本来の値よりも高くなるのはどれか。

- 塩化物イオン

- 重炭酸イオン

- カリウムイオン

- カルシウムイオン

- ナトリウムイオン

③ カリウムイオン

生体内のカリウムはほとんどが赤血球内に含まれており、赤血球の膜が破れてヘモグロビンが漏れ出す溶血により、血漿中のカリウムイオンの濃度は本来の値よりも高くなる。

▶午後80

糸球体濾過量の推定に用いられる生体内物質はどれか。

- 尿素

- イヌリン

- ビリルビン

- クレアチニン

- パラアミノ馬尿酸

④ クレアチニン

糸球体濾過量〈GFR〉は腎機能の評価に用いられ、その推定には血清クレアチニン値が用いられる。

▶午後81

疾病の内因となるのはどれか。

- 免疫複合体

- 栄養素

- 温度

- 細菌

- 薬物

① 免疫複合体

疾病の原因を病因といい、病因は大きくわけて、遺伝や免疫など身体それ自身が持つ病気にかかりやすい性状が関与する内因〈宿主要因〉と、外部から身体に侵入して作用する栄養的(②)・物理的(③)・化学的(⑤)・生物学的(④)な外因〈環境要因〉がある。

▶午後82

舌癌について正しいのはどれか。

- 癌全体に対する発症頻度は約10%である。

- 発症年齢は20歳代が多い。

- 好発部位は舌尖である。

- 浸潤は起こさない。

- 扁平上皮癌が多い。

⑤ 扁平上皮癌が多い。

舌癌の多くは、舌の表面を覆う扁平上皮細胞から発生する。

×① 癌全体に対する発症頻度は約10%である。

癌全体に対する発症頻度は1%弱である。

×② 発症年齢は20歳代が多い。

発症年齢は60歳代が多い。

×③ 好発部位は舌尖である。

舌の両脇に好発する。

×④ 浸潤は起こさない。

舌癌は進行に伴い、周囲の組織にしみ出すように広がる浸潤を起こす。

▶午後83

Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。

- 基礎疾患として高血圧症が多い。

- アミロイドβタンパクが蓄積する。

- 初期には記銘力障害はみられない。

- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

- 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。

② アミロイドβタンパクが蓄積する。

アルツハイマー病は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮するアルツハイマー型認知症で、アミロイドβタンパクの蓄積がみられる。

×① 基礎疾患として高血圧症が多い。

高血圧症が基礎疾患となるものは血管性認知症である。

×③ 初期には記銘力障害はみられない。

発症初期には記憶障害や実行機能障害がみられる。

×④ MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。

前頭葉や側頭葉の萎縮は、前頭側頭型認知症の特徴である。

×⑤ 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。

アルツハイマー型認知症では、頭頂葉の血流低下がみられる。

▶午後84

食物の嚥下において喉頭蓋が喉頭口を閉鎖する時期はどれか。

- 先行期

- 準備期

- 口腔期

- 咽頭期

- 食道期

④ 咽頭期

摂食・嚥下は、「認知期」「準備期」「口腔期」「咽頭期」「食道期」の段階を経る。咽頭期は嚥下反射に当たり、喉頭蓋が喉頭口(気管の入り口)を閉鎖することで誤嚥を防ぎ、食物が食道に運ばれる。

▶午後85

放射性同位元素を用いるのはどれか。

- 脳血管造影

- 膀胱鏡検査

- 頭部CT検査

- 腹部超音波検査

- 骨シンチグラフィ

⑤ 骨シンチグラフィ

放射性同位元素(ラジオアイソトープ:RI)を用いた放射性医薬品を体内に投与し、特定の組織や臓器に集積したRIを撮影することで、良性・悪性の鑑別、病理の決定、治療効果の判定などを行うRI検査(シンチグラフィ)が普及している。骨シンチグラフィでは、骨折、骨腫瘍、骨転移の有無などを画像化することができる。

*第4編1章 3.14〕放射線利用 p183~184

▶午後86

地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

- 介護保険法

- 健康増進法

- 社会福祉法

- 地域保健法

- 老人福祉法

① 介護保険法

介護保険法に定められる地域包括支援センターは、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。

*第5編1章 7.地域包括ケアシステム p227

▶午後87

動脈硬化症の粥腫形成に関与するのはどれか。2つ選べ。

- Langerhans〈ランゲルハンス〉細胞

- メサンギウム細胞

- 血管内皮細胞

- 肥満細胞

- 泡沫細胞

③ 血管内皮細胞

⑤ 泡沫細胞

動脈硬化症で形成される粥腫(プラーク)は、血液と接する血管内皮細胞の障害、LDLコレステロールの蓄積と酸化、酸化LDLを免疫システムであるマクロファージが貪食して変化した泡沫細胞が関与する。

▶午後88

予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。

- ジフテリア

- 日本脳炎

- 破傷風

- 結核

- 麻疹

④ 結核

⑤ 麻疹

定期予防接種で生ワクチンが使用される疾患は、結核、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルスとなっている。

*第3編3章 4.予防接種 p142~148

▶午後89

修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 磁気を用いる。

- 局所麻酔下で行う。

- 筋弛緩薬を用いる。

- 発生頻度の高い有害事象は骨折である。

- 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。

③ 筋弛緩薬を用いる。

⑤ 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。

電気けいれん療法は重度の統合失調症やうつ病などの患者に対して、脳に短時間の電気刺激を与えて精神症状の緩和を図るものである。現在では、全身麻酔薬や筋弛緩薬により身体への負担を減らした修正型電気けいれん療法が行われている。

▶午後90

出生体重3,100gの新生児。日齢3の体重は3,000gである。

このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答 [①].[②]%

① 3

② 2

減少率(%)は、減少量÷減少前の値×100で求められる。本問では(3,100-3,000)÷3,100×100となり、3.225…を四捨五入して3.2である。

資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第111回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向