第112回看護師国家試験 午前一般問題

令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第112回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

骨格筋の細胞膜には( )に対する受容体がある。自己抗体がこの受容体の働きを阻害すると骨格筋は収縮できなくなる。

( )に入る神経伝達物質として正しいのはどれか。

- アセチルコリン

- アドレナリン

- ドパミン

- ノルアドレナリン

① アセチルコリン

アセチルコリンは副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質であり、自己抗体がその受容体の働きを阻害すると骨格筋が収縮できずに筋力低下や眼瞼下垂を引き起こす(重症筋無力症)。

▶午前27

健常な女子(15歳)が野外のコンサートで興奮し、頻呼吸を起こして倒れた。

このときの女子の体内の状態で正しいのはどれか。

- アルカローシスである。

- ヘマトクリットは基準値よりも高い。

- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉は100%を超えている。

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉は基準値よりも高い。

① アルカローシスである。

頻呼吸などの過換気では、血中酸素分圧〈PaO2〉の上昇と血中二酸化炭素分圧〈PaCO2〉の低下により体内のpHが上昇し、血液がアルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。

▶午前28

薬物の分解、排泄の速さの指標となるのはどれか。

- 最高血中濃度

- 生物学的半減期

- 濃度曲線下面積

- 最高血中濃度到達時間

② 生物学的半減期

生物学的半減期とは、体内に取り込まれた薬物などの物質が、代謝や排泄により半分の量に減少するまでに要する時間をいう。特に血中の薬物濃度により把握され、薬物の効果や投与間隔の判断において重要となる。

▶午前29

多発性骨髄腫で腫瘍化しているのはどれか。

- B細胞

- T細胞

- 形質細胞

- 造血幹細胞

③ 形質細胞

形質細胞は、体内に入った抗原に対してBリンパ球(B細胞)から分化し、免疫グロブリン(抗体)の産生を行う。形質細胞が腫瘍化して骨髄腫細胞となって増殖する疾病を多発性骨髄腫という。

▶午前30

くも膜下出血の成因で最も多いのはどれか。

- 外傷

- 脳腫瘍

- 脳動脈瘤

- 脳動静脈奇形

③ 脳動脈瘤

くも膜下出血の原因としては、脳血管の分岐部に形成される脳動脈瘤の破裂が最も多く、破裂後の主な合併症として再出血、脳血管攣縮、水頭症が挙げられる。

▶午前31

社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

- 雇用保険――社会福祉法

- 年金保険――生活困窮者自立支援法

① 医療保険――健康保険法

医療保険では制度に応じて、健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律などが根拠法としてある。

×② 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

介護保険は介護保険法が根拠法である。

×③ 雇用保険――社会福祉法

雇用保険は雇用保険法が根拠法令である。

×④ 年金保険――生活困窮者自立支援法

年金保険は国民年金法や厚生年金保険法が根拠法令である。

*第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

▶午前32

老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

- 介護医療院

- 介護老人保健施設

- 老人福祉センター

- 老人デイサービスセンター

④ 老人デイサービスセンター

介護保険法の通所介護や地域密着型通所介護では、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターに通って、日常生活上の世話および機能訓練を行うものと定めている。

×① 介護医療院

介護医療院は介護保険法のみに定める施設サービスで、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、必要な医療や日常生活上の世話を行う。

×② 介護老人保健施設

介護老人保健施設は介護保険法のみに定める施設サービスで、症状が安定期にある要介護者に対し、居宅での生活が営めるよう支援するため、必要な医療や日常生活上の世話を行う。

×③ 老人福祉センター

老人福祉センターは老人福祉法のみに定める施設で、無料または低額な料金で、老人に関する相談に応じるとともに、健康増進やレクリエーションなどのための便宜を総合的に供与する。

*第5編1章 3.3〕施設サービス p224~225

*第5編2章 5.5〕高齢者の住まい対策 p242~243

▶午前33改題

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について正しいのはどれか。

- 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。

- 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。

- 早期に発見して治療を開始すれば完治する。

- 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。

④ 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。

HIV検査は全国の保健所において無料・匿名で行われている。

×① 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。

令和4年(2022年)のHIV感染者報告数は632件であり、平成23年(2011年)の1056件と比べても低く減少傾向にある。

×② 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。

令和4年(2022年)のHIV感染者報告数632件を感染経路別にみると、同性間の性的接触が443件と約70%を占めている。

×③ 早期に発見して治療を開始すれば完治する。

HIV・エイズは根治的治療法のない疾患であり、多剤併用療法〈HAART〉による治療で症状のコントロールが行われる。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午前34

医療計画について正しいのはどれか。

- 基準病床数を定める。

- 5年ごとに見直しを行う。

- 特定機能病院の基準を定める。

- 一次、二次および三次医療圏を設定する。

① 基準病床数を定める。

医療法に定める医療計画の記載事項として基準病床数が定められ、地域における病床の過剰・偏在などの適正化が図られている。

×② 5年ごとに見直しを行う。

医療計画は各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。

×③ 特定機能病院の基準を定める。

特定機能病院は高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認するもので、その基準は医療法や告示・通知等で定められている。

×④ 一次、二次および三次医療圏を設定する。

医療計画では、二次医療圏(複数の市町村をまたぐ区域)と三次医療圏(原則都道府県ごと)が設定される。

*第4編1章 2.医療計画 p166~169

▶午前35

ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。

この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。

- 70%エタノール

- ポビドンヨード

- 塩化ベンザルコニウム

- 次亜塩素酸ナトリウム

④ 次亜塩素酸ナトリウム

ノロウイルスによる嘔吐物や汚染物品の消毒には次亜塩素酸ナトリウム等を用いる。なお、ノロウイルスは乾燥すると空中に漂いやすいため、嘔吐物は乾燥する前に速やかに処理する必要がある。

*第7編2章 10.2〕ノロウイルス食中毒 p287~288

▶午前36

臨死期の身体的変化はどれか。

- 尿量が増加する。

- 全身の筋肉が硬直する。

- 不規則な呼吸が出現する。

- 頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。

③ 不規則な呼吸が出現する。

臨死期に起こる身体的徴候として、チェーンストークス呼吸や下顎呼吸、死前喘鳴などの不規則な呼吸が出現する。

▶午前37

成人女性に対するベッド上での排泄援助とその目的の組合せで適切なのはどれか。

- 窓を開ける。――寒冷刺激による排尿促進

- 上半身を挙上する。――腹圧のかけやすさによる排泄促進

- 外陰部にトイレットペーパーを当てる。――尿臭の防止

- 便器の底にトイレットペーパーを敷く。――寝具の汚染防止

② 上半身を挙上する。――腹圧のかけやすさによる排泄促進

成人女性に対する差し込み便器を用いて床上で行う排泄の援助では、腹圧をかけやすくして排泄を促進するために上半身を軽く挙上する。①は臭気の防止、③や④は排泄物の飛散などを防止する目的である。

▶午前38

成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。

- 体温が上昇する。

- 急速な眼球運動がある。

- 加齢に伴い時間が長くなる。

- 睡眠周期の前半にみられる。

④ 睡眠周期の前半にみられる。

ヒトの睡眠サイクルは浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠からなり、入眠直後から睡眠周期の前半は大脳皮質の活動低下を特徴とするノンレム睡眠が長い。

×① 体温が上昇する。

ノンレム睡眠時に体温は大きく低下する。

×② 急速な眼球運動がある。

睡眠周期の後半からは急速眼球運動と骨格筋活動の低下を特徴とするレム睡眠が長くなり、覚醒に向けて体温が上昇する。

×③ 加齢に伴い時間が長くなる。

加齢に伴ってノンレム睡眠の時間は短く、レム睡眠の時間は長くなるため、睡眠中の途中覚醒が多くなり、高齢者で眠りが浅くなる。

▶午前39

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

- 胸腔穿刺――胸骨柄

- 骨髄穿刺――第3・4腰椎間

- 腹腔穿刺――腹直筋外側の側腹部

- 腰椎穿刺――上前腸骨棘

③ 腹腔穿刺――腹直筋外側の側腹部

腹腔穿刺は、腹水貯留に対する除去方法として、腹直筋外側の側腹部に穿刺して行う。

×① 胸腔穿刺――胸骨柄

胸腔穿刺は第2肋間鎖骨中線や第5肋間腋窩線上が穿刺部位である。

×② 骨髄穿刺――第3・4腰椎間

骨髄検査は後腸骨稜が穿刺部位である。

×④ 腰椎穿刺――上前腸骨棘

腰椎穿刺は第3・4腰椎間または第4・5腰椎間が穿刺部位である。

▶午前40

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

- 薬剤師法

- 毒物及び劇物取締法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

④ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

医薬品医療機器等法では、医薬品のうち毒性・劇性が強いものを毒薬・劇薬として厚生労働大臣が指定し、取り扱いを定めており、貯蔵または陳列する場合は施錠しなければならない。なお、麻薬や向精神薬の保管に関しては、③麻薬及び向精神薬取締法により規定されている。

*第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271

▶午前41

輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。

- 血小板成分製剤――2~6℃

- 赤血球成分製剤――2~6℃

- 血漿成分製剤――20〜24℃

- 全血製剤――20〜24℃

② 赤血球成分製剤――2~6℃

赤血球製剤の保存温度は2~6℃である。

×① 血小板成分製剤――2~6℃

血小板製剤の保存温度は20~24℃(保存中は凝集の予防のため振とうが必要)である。

×③ 血漿成分製剤――20〜24℃

血漿製剤の保存温度は-20℃以下である。

×④ 全血製剤――20〜24℃

全血製剤の保存温度は、赤血球製剤と同じく2~6℃である。

*第6編3章 1.血液製剤 p265~268

▶午前42

真空採血管とホルダーを用いて静脈血採血を実施するときに、駆血を解除するタイミングで適切なのはどれか。

- 採血針を皮膚に刺した直後

- 真空採血管内への血液の流入が始まったとき

- 真空採血管内への血液の流入が終わったとき

- ホルダーから真空採血管を抜去した後

④ ホルダーから真空採血管を抜去した後

真空採血管は、採血管内を減圧にすることにより自動的に血液を採取する医療機器であるが、以下の適切な手順で行わない場合に採取された血液が逆流するおそれがある。

- 駆血帯を巻く。

- 採血針付ホルダーを血管に刺入する。

- 真空採血管をホルダーに刺して採血する。

- 真空採血管をホルダーから抜く。

- 駆血帯を外す。

- ホルダーを抜く。

▶午前43

MRI検査室に持ち込んでよいのはどれか。

- 耳栓

- 携帯電話

- 使い捨てカイロ

- キャッシュカード

① 耳栓

MRI検査は強力な磁場を発生させて身体の断面を撮影する精密検査であり、検査時に磁性のある金属部分を含む②~④を持ち込むと正確な診断ができなくなるおそれがある。

▶午前44

ムーア, F. D.が提唱した外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。

- 傷害期では尿量が増加する。

- 転換期では循環血液量が増加する。

- 筋力回復期では蛋白の分解が進む。

- 脂肪蓄積期では活動性が低下する。

② 転換期では循環血液量が増加する。

ムーアは手術侵襲からの回復過程における生体反応の変化を、第1相(傷害期)、第2相(転換期)、第3相(筋力回復期)、第4相(脂肪蓄積期)の4相に分類している。手術侵襲後の第1相(傷害期)では尿量や循環血液量の減少、蛋白の分解(異化)亢進、活動性(気力)の低下が起こるが、第2相(転換期)はそれらが徐々に正常に戻る過程にある。

▶午前45

関節拘縮の予防を目的とした関節可動域〈ROM〉訓練で正しいのはどれか。

- 関節を速く動かす。

- 運動麻痺がある場合は患側から行う。

- 他動運動は痛みが生じないように行う。

- 徒手筋力テストの結果が1以下の場合は自動運動を促す。

③ 他動運動は痛みが生じないように行う。

関節可動域〈ROM〉訓練は、関節可動域(単位:度)を維持・増大するために行われる訓練である。徒手筋力テストの結果が1以下の患者のように、自身の努力で関節を動かす自動運動が困難な場合、他者がゆっくり痛みを生じさせないよう動かす他動運動により行う。

▶午前46

放射線治療で人体の吸収線量を表す単位はどれか。

- Bq

- eV

- Gy

- Sv

③ Gy

放射線を受けた物質が、1kg当たりにエネルギーを吸収した量(吸収線量)をGy(グレイ)という単位で表す。

×① Bq

Bq(ベクレル)とは、放射性物質が放射線を出す能力(放射能)を表す単位である。

×② eV

eV(electron volt)とは、放射線のエネルギーの単位である。

×④ Sv

Sv(シーベルト)とは、人体が受けた放射線による影響の大きさ(実効線量)を表す単位である。

▶午前47

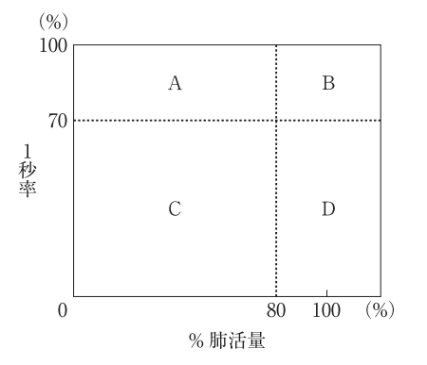

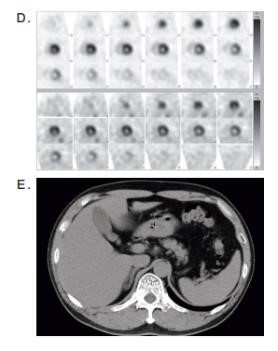

Aさん(62歳、男性)は呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され、呼吸機能検査を受けた。

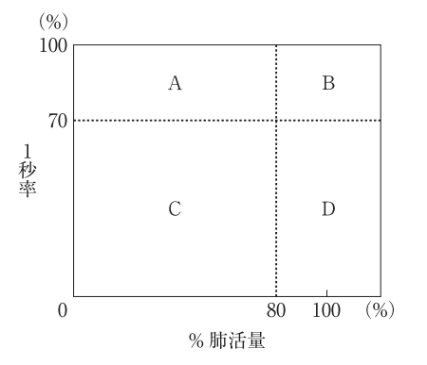

換気障害の分類を図に示す。

Aさんの換気障害の分類で当てはまるのはどれか。

- A

- B

- C

- D

① A

呼吸機能検査では、大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量)と、その際最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率)で換気障害の分類を判定し、%肺活量は80.0%以上、1秒率は70.0%以上を基準範囲とする。間質性肺炎は拘束性換気障害に当たり、%肺活量が基準以下となる。

×② B

両方が基準範囲の場合、異常なしと判断される。

×③ C

両方が基準以下の場合、混合性換気障害に当たる。

×④ D

1秒率が基準以下の場合、閉塞性換気障害に当たる。

▶午前48

右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。

- 散瞳

- 構音障害

- 閉眼困難

- 上肢の疼痛

④ 上肢の疼痛

肺尖部胸壁浸潤癌はパンコースト腫瘍とも呼ばれ、上肢の疼痛や嗄声、眼瞼下垂・瞳孔収縮(ホルネル症候群)が症状として現れる。

▶午前49

胃切除術後のダンピング症候群を予防するための食事指導で適切なのはどれか。

- 15分以内に食べる。

- 糖質の多い食事を摂る。

- 1回の摂取量を少なくする。

- 1日の食事回数を少なくする。

③ 1回の摂取量を少なくする。

胃の切除、再建後には、摂取した食物が急速に腸に流れ込むことにより、めまいや動悸、冷や汗、顔面紅潮、腹痛などの症状が食後に現れるダンピング症候群のリスクが高まる。1回食事量が多いと起こりやすく、食事は少量ずつ行う。

×① 15分以内に食べる。

食物を消化しやすいように、ゆっくり咀嚼して食事する。

×② 糖質の多い食事を摂る。

糖質(炭水化物)を多く摂取した場合、ダンピング症候群の早期(食事直後)では血糖値の急上昇を、後期(食事2~3時間後)では低血糖を起こすおそれがあるため避ける。

×④ 1日の食事回数を少なくする。

少量の食事回数を多くすることで、栄養不足や満腹を避ける。

▶午前50

重度の肝硬変で基準値よりも低い値を示す血液検査項目はどれか。

- 血清アルブミン〈Alb〉

- 血清ビリルビン〈Bil〉

- 血中アンモニア〈NH3〉

- プロトロンビン時間〈PT〉

① 血清アルブミン〈Alb〉

アルブミンは肝臓で作られる蛋白質で、血清膠質浸透圧を保持して物質を運搬する作用をもつ。肝硬変などの肝機能の異常によりアルブミン産生が低下し、低アルブミン血症となる。

▶午前51

成人のばね指で正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 原因は腱の炎症である。

- 好発部位は示指である。

- 積極的にストレッチを行う。

② 原因は腱の炎症である。

ばね指とは、指の付け根の腱と腱鞘の間に生じる炎症である。

×① 男性に多い。

更年期や妊娠出産期の女性に多い。

×③ 好発部位は示指である。

好発部位は母指と中指である。

×④ 積極的にストレッチを行う。

炎症部位を安静にする保存療法をとる。

▶午前52

広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。

- 「術後2週から性交は可能です」

- 「定期的に排尿を試みてください」

- 「調理のときは手袋をしてください」

- 「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」

② 「定期的に排尿を試みてください」

広汎子宮全摘出術では子宮の周囲組織を含めて広範囲の切除を行うため、膀胱等の排尿を調節する神経を損傷し、術後に排尿障害が生じやすい。排尿障害への適応(腹圧をかけた排尿等)や自然排尿に向けた残尿測定(残尿量50mLになるまで)のために、定期的に排尿を試みることは適切である。

▶午前53

老化に伴う血液・造血器系の変化で適切なのはどれか。

- エリスロポエチンが増加する。

- 黄色骨髄が減少する。

- 顆粒球数が増加する。

- 赤血球数が減少する。

④ 赤血球数が減少する。

骨髄のうち造血機能が活発なものを赤色骨髄といい、胎児や新生児ではすべての骨髄が赤色骨髄に当たるが、成長とともに脂肪化して造血機能を失った黄色骨髄に置き換わり、成人では寛骨、胸骨、椎骨椎体、肋骨などのみが赤色骨髄をとどめる。それらの赤色骨髄も、老化に伴い黄色骨髄に転換されていくため、赤血球数が減少する。

▶午前54

高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。

- 身体拘束の実施は担当看護師が決定する。

- ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。

- 本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。

- 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。

④ 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。

医療施設等で高齢者をベッドに縛り付けるなどの身体の自由を奪う身体拘束は、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合(以下の3要件をすべて満たす場合)を除き、行ってはならない。

- 危険にさらされる可能性が高いこと(切迫性)

- 身体拘束以外の方法がないこと(非代替性)

- 身体拘束は一時的であること(一時性)

▶午前55

65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。

- 介護予防教室

- 介護老人保健施設

- 夜間対応型訪問介護

- 通所介護〈デイサービス〉

① 介護予防教室

介護予防教室は、要支援・要介護になる前の介護予防を推進するために市町村が実施する地域支援事業の一つであり、要介護状態でなくとも65歳以上の高齢者は利用できる。

×② 介護老人保健施設

×③ 夜間対応型訪問介護

×④ 通所介護〈デイサービス〉

順に介護保険制度における施設サービス、地域密着型サービス、居宅サービスであり、65歳以上の第1号被保険者では要介護認定された者のみが利用できる。

*第5編1章 3.介護給付 p222~225

*第5編1章 6.地域支援事業 p225~226

▶午前56

入院中の高齢者への看護師の対応で適切なのはどれか。

- 入院当日から複数の看護師が関わる。

- 1回の訪室で多くの情報を聴取する。

- 1日のスケジュールは口頭で説明する。

- 退院後の生活を予測して情報収集する。

④ 退院後の生活を予測して情報収集する。

入院中の高齢者では、筋力や認知機能の低下、環境の変化によるせん妄やうつ病などの精神症状が起こりやすく、退院後に患者の状況に応じた援助を利用しながら切れ目なく地域生活に移行できるようにするため、入院中から情報収集を行い、退院調整部署と連携することが適切である。

▶午前57

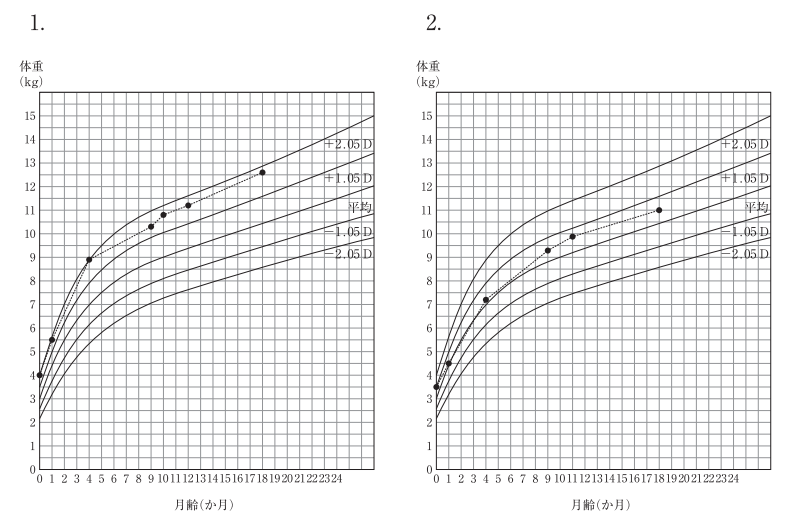

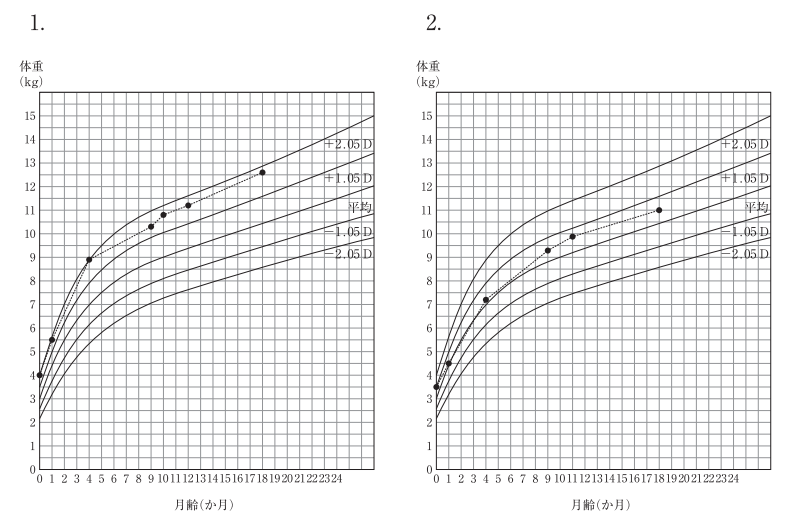

1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。

異常が疑われるのはどれか。

③

図中のSDは標準偏差を表し、平均からどの程度外れているかを示している。体重の身体発育曲線においては、実測値である曲線が基準線に沿ってきれいに伸びていれば適正な成長を示しているとされる。曲線が別の基準線に移行している場合は異常と判断され、③はホルモンの異常などによる成長障害が疑われる。

▶午前58

幼児期の心理社会的特徴はどれか。

- 自己中心性

- 心理的離乳

- ギャングエイジ

- ボディイメージの変容

① 自己中心性

ピアジェは子どもの認知発達の段階を整理し、幼児期に当たる前操作期では自己中心性や象徴機能の発達(ごっこ遊び)を特徴として挙げている。

×② 心理的離乳

心理的離乳とは、親への精神的依存から離れて独立することをいい、思春期の特徴である。

×③ ギャングエイジ

ギャングエイジとは、親から離れて仲間と集団行動をとることをいい、学童期の特徴である。

×④ ボディイメージの変容

ボディイメージ(自分自身の身体に対するイメージ)は、身体等の発育が加速する第二次性徴が生じる思春期に変容する。

▶午前59

正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。

- 鼻をかむ。

- スプーンを使う。

- 夜間のおむつがとれる。

- 洋服のボタンをとめる。

② スプーンを使う。

DENVERⅡ(デンバー発達判定法)が示す社会性の発達目安では、スプーンを使うのは15~20ヶ月ころとされる。

▶午前60

母子保健法に規定されているのはどれか。

- 母子健康包括支援センター

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 助産施設

- 特定妊婦

① 母子健康包括支援センター

母子保健法では、市町村は必要に応じて母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)を設置するよう努め、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うこととされる。

×② 乳児家庭全戸訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法に定めるもので、生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、乳児と保護者の心身の状況や養育環境の把握などを行う。

×③ 助産施設

助産施設は児童福祉法に定めるもので、妊産婦が経済的理由により入院助産を受けることができない場合、本人から申込みがあったときは助産施設において助産を行わなければならない。

×④ 特定妊婦

特定妊婦は児童福祉法に定めるもので、出産後の子どもの養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいい、特定妊婦を対象とした養育支援訪問事業が実施されている。

*第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

▶午前61

排卵のある正常な月経周期で正しいのはどれか。

- 黄体は形成後1週間で萎縮する。

- エストロゲンの作用で子宮内膜が分泌期になる。

- 発育した卵胞の顆粒膜細胞からプロゲステロンが分泌される。

- エストロゲンのポジティブフィードバックによって黄体形成ホルモンの分泌が増加する。

④ エストロゲンのポジティブフィードバックによって黄体形成ホルモンの分泌が増加する。

エストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が継続して増加することにより、下垂体から黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌が促されて排卵が起きる(ポジティブフィードバック)。

×① 黄体は形成後1週間で萎縮する。

×② エストロゲンの作用で子宮内膜が分泌期になる。

排卵後の卵胞は黄体に変化し、プロゲステロンを分泌することで子宮内膜の安定など妊娠の準備が行われる。この分泌期は、黄体が萎縮して子宮内膜が剥がれる約2週間続く。

×③ 発育した卵胞の顆粒膜細胞からプロゲステロンが分泌される。

顆粒膜細胞はエストロゲンを産生する。プロゲステロンは顆粒膜黄体細胞や卵胞膜黄体細胞から分泌される。

▶午前62

不妊症について正しいのはどれか。

- 約6割は原因不明である。

- 検査に基礎体温測定がある。

- 治療の1つに不妊手術がある。

- 女性の年齢は治療効果に影響しない。

② 検査に基礎体温測定がある。

前問のとおり、分泌期には子宮内膜の安定など妊娠の準備が行われ、基礎体温が上昇する(高温相)。月経不順等がない場合は、基礎体温測定により排卵日を予測することができるため、不妊症の検査において重要な情報である。なお、③不妊手術とは母体保護法に規定される生殖を不能にする手術である。

▶午前63

正常な分娩経過はどれか。

- 骨盤入口部に児頭が進入する際、児の頤部が胸壁に近づく。

- 骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の横径に一致する。

- 児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の横径に一致するよう回旋する。

- 児頭が発露したころに胎盤が剝離する。

① 骨盤入口部に児頭が進入する際、児の頤部が胸壁に近づく。

骨盤入口部に児頭が進入する第1回旋では頤部(あご先)が胸部に接近することで後頭部(小泉門)が先進し、胎児の背中は母体の右側または左側に位置する。

×② 骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の横径に一致する。

骨盤出口部に児頭が達する第2回旋では矢状縫合(左右頭頂骨の間の縫合線)が骨盤の斜径に一致する。

×③ 児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の横径に一致するよう回旋する。

娩出時は、胎児の顔は母体の背側を向き、肩甲横径(肩幅)が骨盤の前後径に一致する方向で娩出される。

×④ 児頭が発露したころに胎盤が剝離する。

膣口から児頭が常に見える発露は分娩第2期に起こり、胎盤の剥離は胎児の娩出後の第3期に起こる。

▶午前64

新生児の呼吸窮迫症候群〈RDS〉で正しいのはどれか。

- 呼吸数が減少する。

- 過期産児に発症しやすい。

- 生後24時間ころから発症する。

- 肺サーファクタントの欠乏が原因で生じる。

④ 肺サーファクタントの欠乏が原因で生じる。

在胎26週ころに肺胞などの肺構造が完成し、在胎34週ころに肺表面活性物質(肺サーファクタント)が十分に分泌されることで、胎児の肺機能が成熟する。妊娠34週未満の早産児等では肺サーファクタントの生成不足により、出産後すぐに早く苦しそうな呼吸がみられる呼吸窮迫症候群〈RDS〉が起こりやすい。

▶午前65

小児期から青年期に発症し、運動性チック、音声チック及び汚言の乱用を伴うのはどれか。

- Down〈ダウン〉症候群

- Tourette〈トゥレット〉障害

- 注意欠如・多動性障害〈ADHD〉

- Lennox-Gastaut〈レノックス・ガストー〉症候群

② Tourette〈トゥレット〉障害

トゥレット障害は汚言などの音声チックを伴う運動チックを特徴とする精神神経疾患で、多くは小児期に発症する。なお、チック症は③ADHDと併存して発症することが多いが、ADHDの症状とはいえない。

▶午前66

患者の権利や力を尊重し、自己制御している感覚を持たせ、患者が社会生活に必要な技能や能力を獲得する支援を意味するのはどれか。

- リカバリ

- ストレングス

- レジリエンス

- エンパワメント

④ エンパワメント

エンパワメント(empowerment)とは力や自信、権限を与えることで、患者の主体的な行動を支援する上で重要となる。

×① リカバリ

×② ストレングス

リカバリとは、精神障害者が生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択する多様な過程であり、症状が残っていても患者のストレングス〈強み・力〉に着目して、生活の質〈QOL〉を向上させることを目的とする。

×③ レジリエンス

レジリエンスとは、困難に直面した際にそれを乗り越えて自ら適応・回復に向かう力をいい、患者のレジリエンスを引き出す看護ケアが重要となる。

▶午前67

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。

- 障害基礎年金

- 一定割合の雇用義務

- 精神障害者保健福祉手帳

- 自立支援医療〈精神通院医療〉

④ 自立支援医療〈精神通院医療〉

障害者総合支援法に一元化された自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。

×① 障害基礎年金

国民年金法・厚生年金保険法に基づく。

×② 一定割合の雇用義務

障害者の雇用の促進等に関する法律〈障害者雇用促進法〉に基づく。

×③ 精神障害者保健福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

▶午前68

Aさん(85歳、男性)は1人暮らしで判断能力が不十分である。4親等以内の親族はいない。

訪問看護事業所におけるAさんの情報管理で適切なのはどれか。

- 成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。

- 地域の民生委員にAさんの経済状況を知らせる。

- Aさんの訪問記録を電子メールに添付して援助者間で共有する。

- 新たなサービスの利用を検討する他の利用者にAさんのケアプランを見せる。

① 成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。

成年後見制度は、認知症や精神障害等により判断能力が不十分な人の判断能力の不足を補い、本人の保護と権利擁護を図るための制度である。成年後見人を任命している訪問看護の利用者に対しては、医療・介護に関わる契約や履行状況などを成年後見人に説明することが適切である(身上監護)。

▶午前69

Aさん(80歳、女性)は1人暮らしで、在宅酸素療法〈HOT〉を受けている。訪問看護師はAさんに停電時を想定した避難行動の指導を行うことにした。

Aさんの停電時の避難行動で優先度が高いのはどれか。

- 電気のブレーカーを落とす。

- 玄関の扉を開けて出口を確保する。

- 訪問看護ステーションに連絡をする。

- 酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替える。

④ 酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替える。

在宅酸素療法〈HOT〉における停電への備えとして、残量が十分な携帯用酸素ボンベを用意し、停電により酸素濃縮器が使用できなくなった際に速やかに切り替えることができるようにすることが優先される。

▶午前70

介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。

- 福祉用具貸与

- 小規模多機能型居宅介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

① 福祉用具貸与

介護保険法のサービス類型のうち、居宅サービスと施設サービスは都道府県が、地域密着型サービスは市町村が指定・監督を行う。福祉用具貸与は居宅サービスであるため都道府県が、その他は地域密着型サービスであるため市町村が指定・監督を行う。

*第5編1章 3.介護給付 p222~225

▶午前71

Aさん(70歳、男性、要介護1)は脳梗塞の後遺症で左不全麻痺がある。家屋内は杖を使用して移動が可能である。Aさんから「入浴が不安なので安全な方法を教えてほしい」と訪問看護師に相談があった。

Aさんへの助言で適切なのはどれか。

- 手すりは左手で持つ。

- 左足から浴槽に入る。

- 浴室内を杖で移動する。

- 浴槽から出るときは入浴台〈バスボード〉を使う。

④ 浴槽から出るときは入浴台〈バスボード〉を使う。

左片麻痺のある患者の入浴では、浴槽に出入する際に片足立ちになることで転倒のリスクが高まる。転倒防止のため、浴槽に固定して座りながら移動できる入浴台〈バスボード〉の使用が適切である。

×① 手すりは左手で持つ。

手すりは健側の右手で持つ。

×② 左足から浴槽に入る。

健側の右足から浴槽に入る。

×③ 浴室内を杖で移動する。

浴槽では滑りやすい杖ではなく、手すりを持って移動する。

▶午前72

看護マネジメントのプロセスの「統制」はどれか。

- 看護職員の仕事への動機付けを行う。

- 病棟の目標をもとに看護活動の年間計画を立案する。

- 褥瘡ケアの改善に取り組むための担当チームを構成する。

- 病棟の1年間の業務評価に基づき看護活動の計画を修正する。

④ 病棟の1年間の業務評価に基づき看護活動の計画を修正する。

ファイヨールの管理過程論では、管理を「計画」「組織」「指揮」「統制」などと段階的に整理しており、統制は組織内で採用された計画や指揮命令の確認(レビュー)を行うものである。①は指揮、②は計画、③は組織に当たる。

▶午前73

職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。

- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。

- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。

① 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

労働安全衛生法に基づき、労働者50人以上の事業所では、労働者に対して1年以内ごとに1回、産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務づけられている。②~④は労働基準法に規定される。

*第8編 9.2〕職場におけるメンタルヘルス対策 p308~309

▶午前74

国際協力として5歳未満児死亡率の高い地域に1年間派遣されることになった看護師が、派遣される地域の住民に対して行う活動でプライマリヘルスケアの原則に基づいた活動はどれか。

- 高度な治療を目的とした活動

- 医学的研究の遂行を優先した活動

- 派遣先で入手できる資源を利用した活動

- 派遣される専門家チームを中心とする活動

③ 派遣先で入手できる資源を利用した活動

プライマリヘルスケアは、1978年に世界保健機関〈WHO〉によって採択されたアルマ・アタ宣言で提唱された概念で、健康を基本的人権と明言している。その中で、個人と地域社会ができる限り自立する必要があり、プライマリヘルスケアは地域社会や国で利用できる資源を最大限に活用することがうたわれている(Ⅶ-5)。

▶午前75

音を感知するラセン器〈Corti〈コルチ〉器〉があるのはどれか。

- 蝸牛管

- 半規管

- 鼓室

- 鼓膜

- 前庭

① 蝸牛管

ラセン器〈コルチ器〉は、内耳の蝸牛管内の螺旋状をした器官であり、音の振動がその有毛細胞に伝わることで音を感知する(聴覚)。

▶午前76

正常な糸球体で濾過される物質はどれか。

- フィブリノゲン

- ミオグロビン

- アルブミン

- 血小板

- 赤血球

② ミオグロビン

糸球体は腎臓の皮質にある毛細血管が集まった球状の小体で、血液を濾過して原尿を作る働きを持つ。ミオグロビンは筋肉に酸素を貯蔵する色素タンパク質であるが毒性を持ち、筋肉の損傷等により血液中に流出したミオグロビンは糸球体によって濾過され、尿として排出される。何らかの原因でミオグロビンが過剰に血液中に流出すると、高ミオグロビン血症による急性腎不全をもたらす(横紋筋融解症、クラッシュ症候群等)。

▶午前77

冷たい川に飛び込んだときに急激に体温が低下する原因で正しいのはどれか。

- 対流による体熱の放散

- 放射による体熱の放散

- 熱伝導による体熱の放散

- 代謝による熱エネルギー産生の低下

- 骨格筋における熱エネルギー産生の低下

③ 熱伝導による体熱の放散

熱伝導とは物体中の高温部から低温部に熱が移動する現象をいう。水の熱伝導率(熱が移動する程度)は空気に比べて約25倍であり、冷たい川に飛び込んだ場合急激に体熱が放散され、深部体温が35℃を下回る低体温症を引き起こす。

▶午前78

インスリンを過剰に投与したときに現れる症候で正しいのはどれか。

- 発熱

- 浮腫

- 口渇感

- 顔面紅潮

- 手足のふるえ

⑤ 手足のふるえ

インスリンは糖尿病患者等の血糖コントロールとして使用されるが、インスリンの過剰投与により血糖値が正常範囲よりも低下し、冷や汗(発汗)や動悸、けいれん、手足のふるえなどの低血糖症状を起こす。

▶午前79

僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。

- 弁口面積が拡大する。

- 左心房内圧が上昇する。

- 狭心痛を合併することが多い。

- 弁尖の先天的な3尖化が原因となる。

- 胸骨右縁第2肋間で心雑音を聴取する。

② 左心房内圧が上昇する。

左心房と左心室の間にある僧帽弁の狭窄により、左心室に流れる血液量が減少することで左心房内の血液量が上昇し、左心房の内圧上昇、拡大が起きる。

×① 弁口面積が拡大する。

僧帽弁狭窄症は、僧帽弁の開きが悪くなった状態(弁口面積が小さくなった状態)をいう。

×③ 狭心痛を合併することが多い。

僧帽弁狭窄症の合併症として、心房細動や肺高血圧症、血栓症(脳塞栓症)などがある。狭心痛は大動脈弁狭窄症で多く合併する。

×④ 弁尖の先天的な3尖化が原因となる。

弁尖の先天的な3尖化が原因となるものは先天性三尖弁狭窄症で、三尖弁とは右心房と左心室の間にある弁である。僧帽弁狭窄症の原因の多くはリウマチ熱である。

×⑤ 胸骨右縁第2肋間で心雑音を聴取する。

僧帽弁は低く短い心音(Ⅰ音)を発し、第5肋間左鎖骨中線上心尖部で聴取される。僧帽弁狭窄症では弁の開口が十分ではないため、心雑音として拡張期雑音が特徴である。なお、胸骨右縁第2肋間では、左心室と大動脈の間の大動脈弁が発する高く短い心音(Ⅱ音)が聴取できる。

▶午前80

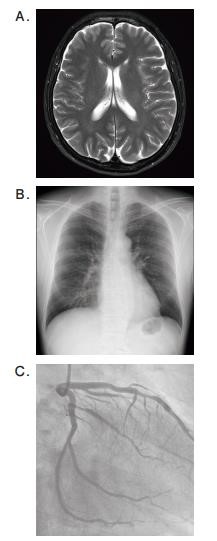

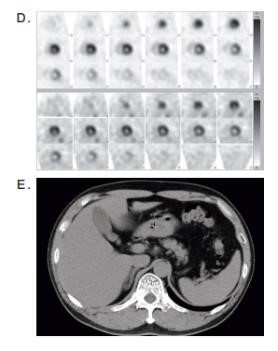

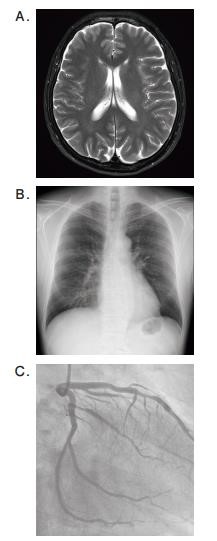

検査の画像を別に示す。

狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

③ C

狭心症は動脈硬化等により心臓に血液を送る冠動脈が狭まり、血流が悪くなった状態をいう。Cの冠動脈造影検査では、手首の橈骨動脈などからカテーテルを穿刺して冠動脈に造影剤を注入し、レントゲンを撮ることでその詰まりの有無等を確認する最も重要な検査である。

▶午前81

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

- 男性に多い。

- 第一選択は手術療法である。

- 変形性関節症の中で2番目に多い。

- 二次性のものが一次性のものより多い。

- 経時的に進行して10年で半数が悪化する。

⑤ 経時的に進行して10年で半数が悪化する。

変形性膝関節症は膝関節の軟骨が摩耗し、炎症や貯水、骨棘形成が起きる関節疾患で、治療せずに放置すると多くの場合で症状が悪化する。

×① 男性に多い。

閉経(約50歳)後のエストロゲン分泌減少により骨密度が低下した女性に多くみられる。

×② 第一選択は手術療法である。

第一選択の治療として保存療法(理学療法や薬物療法)が取られ、体重や外部からの負荷が膝にかからないよう安静にする必要がある。

×③ 変形性関節症の中で2番目に多い。

変形性関節症のうちでは変形性膝関節症の頻度が最も多い。

×④ 二次性のものが一次性のものより多い。

一次性関節症は加齢や肥満により、二次性関節症は怪我や病気により引き起こされるもので、一次性関節症の方が多い。

▶午前82

学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

- インフルエンザ

- 細菌性赤痢

- ジフテリア

- 腸チフス

- 流行性角結膜炎

① インフルエンザ

学校保健安全法では、学校において予防すべき感染症として、感染力に応じて第一種から第三種に分類され、出席停止の期間の基準が定められている。分類の考え方として、感染症法の1類感染症と2類感染症(結核除く)は第一種、それ以外の空気感染または飛沫感染により流行を広げる可能性が高い感染症は第二種、そのほかの感染症は第三種とされる。インフルエンザは5類感染症で飛沫感染するため、第二種に分類される。

×② 細菌性赤痢

×④ 腸チフス

いずれも3類感染症で主な感染経路は経口感染であるため、第三種に分類される。

×③ ジフテリア

2類感染症のため、第一種に分類される。

×⑤ 流行性角結膜炎

5類感染症で主な感染経路は接触感染であるため、第三種に分類される。

*第10編 1.2〕(5)感染症予防 p344

▶午前83

成人におけるバイタルサインで緊急に対応が必要なのはどれか。

- 脈拍 70/分

- 体温 34.4℃

- 呼吸数 14/分

- 血圧 130/80mmHg

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉15点

② 体温 34.4℃

深部体温に近い直腸温が35℃を下回ると低体温とされ、直ちに復温を図る必要がある。

×① 脈拍 70/分

脈拍は正常範囲(60~100/分)である。

×③ 呼吸数 14/分

呼吸数は正常範囲(12~20回/分)である。

×④ 血圧 130/80mmHg

血圧は正常(収縮期血圧140mmHg以上かつ/または拡張期血圧90mmHg以上で高血圧症)である。

×⑤ グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉15点

意識レベルを評価するグラスゴー・コーマ・スケールは15点満点であり、問題ない。

▶午前84

老化による尿の生成と排尿機能の変化はどれか。

- 排尿回数の減少

- 膀胱容量の増加

- 夜間尿量の減少

- 残尿量の増加

- 尿比重の上昇

④ 残尿量の増加

残尿とは排尿後も膀胱内に尿が残ることで(排尿後症状)、加齢に伴い残尿量は増加する。

×① 排尿回数の減少

加齢により排尿回数は増加する(頻尿)。

×② 膀胱容量の増加

膀胱容量は成人平均500mLであるが、加齢により減少する。

×③ 夜間尿量の減少

加齢により夜間尿量は増加する(夜間多尿)。

×⑤ 尿比重の上昇

加齢に伴う腎機能低下により、尿比重(尿中の成分の濃度)は低下する。

▶午前85

定期予防接種について正しいのはどれか。

- BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。

- ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。

- ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。

- 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。

- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。

⑤ ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。

子宮頸癌を予防するためのHPVワクチンは定期予防接種の対象であり、皮下組織の奥にある筋肉内に45~90度の角度で直接注射する(筋肉内注射)。

×① BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。

かつて結核を予防するためのBCG接種前に、結核菌の反応を調べるツベルクリン反応検査が行われていたが、平成16年(2004年)に廃止され、現在は生後1歳に至るまでの間に直接接種を行うこととされている。

×② ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。

ロタウイルスワクチンは生ワクチンであり、令和2年(2020年)10月から定期接種の対象となった。このほか定期予防接種で生ワクチンが使用される疾患は、結核、麻疹、風疹、水痘である。

×③ ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。

平成24年(2012年)に生ポリオワクチンの定期接種は廃止されたが、代わって不活化ポリオワクチンの定期接種が導入されている。

×④ 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。

麻疹の定期予防接種は、生後12月~24月の1期、小学校入学前の2期に行われる。

*第3編3章 4.予防接種 p142~148

▶午前86

緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 眼球が突出する。

- 視神経が萎縮する。

- 硝子体が混濁する。

- 眼底に出血がみられる。

- 眼圧の上昇が原因となる。

② 視神経が萎縮する。

⑤ 眼圧の上昇が原因となる。

緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病である。

▶午前87

高齢者に脱水が起こりやすくなる要因はどれか。2つ選べ。

- 骨量の減少

- 筋肉量の減少

- 細胞内液量の減少

- 渇中枢の感受性の亢進

- 抗利尿ホルモンの反応性の亢進

② 筋肉量の減少

③ 細胞内液量の減少

② 人間の体内で大量の水分を保持しているのは筋肉であるため、加齢による筋肉量の減少によって脱水が生じやすい。

③ 成人の体重に占める水分量は約60%(細胞内液約40%、細胞外液約20%)だが、高齢者では50~55%と減るため脱水を起こしやすい。

×① 骨量の減少

骨量の減少は脱水に影響しない。

×④ 渇中枢の感受性の亢進

加齢によりのどの渇きを感じる渇中枢の感受性が低下し、水分摂取が遅れることで脱水が起こりやすくなる。

×⑤ 抗利尿ホルモンの反応性の亢進

一次脱水時、抗利尿ホルモンであるバソプレシンの分泌が促進され、水再吸収が促されて尿量が減少する。この水分保持機能により脱水症状が緩和されるが、加齢によりその反応性が低下することで脱水が起こりやすくなる。

▶午前88

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 応急入院は72時間以内に限られている。

- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。

- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。

- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

① 応急入院は72時間以内に限られている。

③ 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

○① 応急入院は72時間以内に限られている。

×⑤ 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

精神障害者自身の同意が得られず、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に、指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。しかし、急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。

×② 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。

○③ 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には指定病院等への措置入院を行うことができる。措置入院の対象であるが急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。それらの精神障害者やその家族等は退院請求と処遇改善請求を行うことができ、精神医療審査会で審査が行われる。

×④ 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。

任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度であり、任意入院者から退院の申出があった場合、病院の管理者は退院させなければならないが、指定医による診察の結果入院を継続する必要があると認めたときは72時間に限り退院を制限できる。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前89

クリニカルパスについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 在宅療養には適用できない。

- 医療者と患者が治療計画を共有できる。

- バリアンス発生の判断は退院日に行う。

- 多職種間のコミュニケーションが不要になる。

- 一定の質を保った治療と看護ケアの提供につながる。

② 医療者と患者が治療計画を共有できる。

⑤ 一定の質を保った治療と看護ケアの提供につながる。

クリニカルパスは入院から退院までの検査や治療の工程を示した診療計画表で、院内で共有することで診療の標準化が期待される。なお、治療を受ける地域内の医療機関で共有して用いる地域連携クリニカルパスは、急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような全体的な診療計画をいう。

*第4編1章 2.医療計画 p166~169

▶午前90

看護のアウトカムを評価するために収集する情報はどれか。2つ選べ。

- 褥瘡発生率

- 患者の満足度

- 研修会の開催回数

- 新人看護師の離職率

- 退院指導の実施回数

① 褥瘡発生率

② 患者の満足度

看護サービスの質の評価は、ストラクチャー(看護サービス提供のための仕組み)、プロセス(提供される看護サービス)、アウトカム(看護サービスの成果)に分類される。③と⑤はプロセス、④はストラクチャーに当たる。

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向