第112回看護師国家試験 午後一般問題

令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第112回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午後 一般問題

▶午後26

心周期に伴う心臓の変化で、収縮期の初期には心室の容積は変わらずに内圧が上昇していく。

このときの心臓で正しいのはどれか。

- 僧房弁は開いている。

- 大動脈弁は開いている。

- 左心室の容積は最小である。

- 左心室の内圧は大動脈圧よりも低い。

④ 左心室の内圧は大動脈圧よりも低い。

心周期の初期には、心室の容積は変わらず内圧だけが上昇する(等容積性収縮期)。この期間の開始時には僧帽弁が閉じ、終わりには閉じていた大動脈弁が開く。続く拍出期には心室内圧が大動脈圧を超えた後にほぼ等しくなり、心室容積が急激に減少する。

▶午後27

リンパの流れで正しいのはどれか。

- 成人の胸管を流れる量は1日約10Lである。

- 右上半身のリンパは胸管に流入する。

- 中枢から末梢への一方向に流れる。

- 筋運動を行うと流量は増加する。

④ 筋運動を行うと流量は増加する。

筋肉の収縮と弛緩によりリンパが流れやすくなり、流量が急激に増加する。

×① 成人の胸管を流れる量は1日約10Lである。

成人の胸管を流れるリンパ量は1日約3~4Lである。

×② 右上半身のリンパは胸管に流入する。

右上半身のリンパは、右リンパ本幹に集められて、右静脈角で静脈に注ぐ。なお、左上半身と下半身のリンパは胸管から左静脈角で静脈に注ぐ。

×③ 中枢から末梢への一方向に流れる。

リンパは、毛細リンパ管から静脈と同様に、末梢から中枢へ流れる。

▶午後28

肥大型心筋症について正しいのはどれか。

- ウイルス感染が主な病因である。

- 拡張障害が問題となる。

- 左室内腔は拡大する。

- 弁膜に肥厚を認める。

② 拡張障害が問題となる。

肥大型心筋症は、主に左心室の壁が肥大して拡張機能障害を来す疾病である。

×① ウイルス感染が主な病因である。

遺伝子の変異が主要な原因である。

×③ 左室内腔は拡大する。

×④ 弁膜に肥厚を認める。

左心室壁肥大に伴う左室内腔の狭窄や、左右の心室を隔てる中隔の肥厚が認められる。

▶午後29

歯周病について正しいのはどれか。

- 原因はウイルス感染が多い。

- 発症の直接因子として飲酒がある。

- 真性ポケットが形成される歯周炎を含む。

- 破壊が歯槽骨まで及んでいるのは歯肉炎である。

③ 真性ポケットが形成される歯周炎を含む。

×① 原因はウイルス感染が多い。

×② 発症の直接因子として飲酒がある。

歯周病発症の直接因子は歯垢(プラーク)内の細菌である。飲酒は直接因子ではないが、全身性修飾因子として歯周病のリスクを高める。

○③ 真性ポケットが形成される歯周炎を含む。

×④ 破壊が歯槽骨まで及んでいるのは歯肉炎である。

歯周病は、細菌が歯と歯肉の間の歯周ポケットから侵入して歯肉が炎症し(歯肉炎)、それに加えて歯を支える歯槽骨が溶ける(歯周炎)ものをいう。歯肉炎により歯と歯肉の境目が見かけ上深くなる仮性ポケット、歯周炎により実際に深くなる真性ポケットと進行する。

▶午後30

帯状疱疹について正しいのはどれか。

- 運動神経麻痺は生じない。

- 感染の既往として水痘がある。

- ウイルスは発症後1か月で消滅する。

- 単純ヘルペスウイルスの感染が原因である。

② 感染の既往として水痘がある。

帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされ、紅斑や水疱などの皮膚症状や神経の出現部位の神経麻痺が生じる。一般に、水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染した場合は水痘を発症し、その後潜伏したウイルスが免疫力の低下等により再活性化することで帯状疱疹が現れる。

▶午後31改題

令和4年度(2022年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。

- 人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。

- 労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。

- 人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。

- 雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が17.13%である。

④ 雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が17.13%である。

令和4年度(2022年度)の女性の育児休業取得率は80.2%と制度の定着が図られている一方、男性では17.13%と、近年上昇傾向にあるものの低い水準にとどまっている。

×① 人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。

合計特殊出生率は15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものをいい、令和4年(2022年)は1.26となっている。

×② 労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。

令和4年(2022年)の労働力調査によると、共働き世帯は1262万世帯、専業主婦世帯は539万世帯となっている。

×③ 人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。

令和4年(2022年)の結婚生活に入ってから離婚するまでの同居期間をみると、5年未満が31.7%で、5年以上が半数以上を占める。

*第2編2章 2.出生 p49~53

*第2編2章 9.離婚 p69

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午後32

生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 医療扶助――医療にかかる費用

- 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用

- 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用

- 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用

① 医療扶助――医療にかかる費用

生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類の扶助が設けられており、医療扶助は傷病などにより治療が必要な場合に給付されるもので、人員・予算ともに大きな比重を占めている。

×② 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用

教育扶助は、義務教育にかかる費用を内容とする。

×③ 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用

住宅扶助は、借間・借家住まいにかかる費用を内容とする。

×④ 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用

出産扶助は、出産に伴う分娩や入院にかかる費用を内容とする。

*第5編2章 2.生活保護 p235

▶午後33

健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

- 罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。

- 推計患者数には助産所を利用した者を含む。

- 受療率は人口10万人に対する推計患者数である。

- 平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。

③ 受療率は人口10万人に対する推計患者数である。

令和2年(2020年)の受療率(人口10万人に対する推計患者数)は、入院では960、外来では5,658となっている。

×① 罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。

罹患率とは一定の期間に発生した疾病の患者数をその期間の人口で割ったもので、有病率はある時点での疾病の患者数をその時点の人口で割ったものである。観察期間に差があるため、急性疾病においては罹患率が高くとも有病率が低い場合もある。

×② 推計患者数には助産所を利用した者を含む。

患者調査で調査する推計患者数とは、調査日当日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数である。

×④ 平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。

患者調査においては、調査対象期間中に退院した患者の在院日数の平均を表す。

*第2編4章 2.受療状況 p76~79

▶午後34

介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。

- 摘便

- 喀痰吸引

- 血糖測定

- インスリン注射

② 喀痰吸引

介護福祉士は、専門的知識と技術をもって、身体上または精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある者に、心身の状況に応じた介護(医師の指示の下に行われる喀痰吸引等含む)を行うほか、その者とその介護者に対して介護に関する指導を行う。

*第5編1章 8.2〕介護福祉士 p228

▶午後36

針刺し事故を防止する方法で適切なのはどれか。

- 採血時に手袋を着用する。

- 採血部位をアルコールで消毒する。

- 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

- 針専用の廃棄容器は容量が8割程度に達したら処分する。

④ 針専用の廃棄容器は容量が8割程度に達したら処分する。

患者の血液が付着した注射器等によって、医療従事者が外傷や血液感染を被るおそれがあるため、針刺し事故を防ぐ必要がある。

×① 採血時に手袋を着用する。

標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)として手袋を着用する。

×② 採血部位をアルコールで消毒する。

皮膚消毒のためにアルコール消毒を行う。

×③ 抜針した採血針はキャップをして破棄する。

抜針した採血針はリキャップを行わずにすぐに専用容器に破棄する。

▶午後37

安楽な姿勢を保持する体位と枕を挿入する位置の組合せで適切なのはどれか。

- Sims〈シムス〉位――腰背部

- 側臥位――胸腹部

- 半座位――前胸部

- 腹臥位――膝窩部

② 側臥位――胸腹部

側臥位では仰臥位に比べて支持基底面が狭く、重心が高くなるため、動作が不安定となり、また体重がかかる腸骨稜部、大転子部、足関節外果部などに褥瘡が発生しやすい。胸腹部に枕を挿入して支持基底面を広げることで姿勢が安定し、また体圧の分散による褥瘡リスクの低下が図られる。

▶午後38

便の性状と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 灰白色便――Crohn〈クローン〉病

- 鮮紅色便――鉄剤の内服

- タール便――上部消化管出血

- 米のとぎ汁様便――急性膵炎

③ タール便――上部消化管出血

胃や食道、十二指腸などの上部消化管から出血した下血(肛門からの血液成分の排泄)では、血液中の鉄分が酸化した黒色便(タール便)となる。

×① 灰白色便――Crohn〈クローン〉病

胆汁が混じっていない灰白色便は、胆管が閉塞する胆道閉鎖症などでみられる。

×② 鮮紅色便――鉄剤の内服

肛門に近い直腸など下部消化管からの下血では鮮紅色便となる。

×④ 米のとぎ汁様便――急性膵炎

米のとぎ汁様便は、ロタウイルスやコレラ菌に感染した際の大量の下痢にみられる。

▶午後39

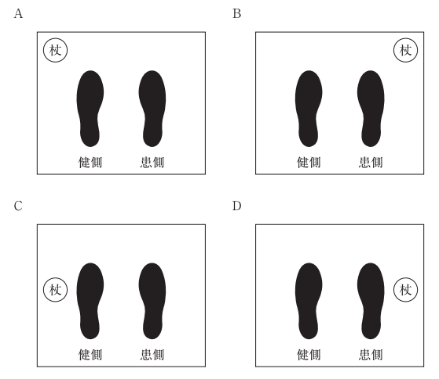

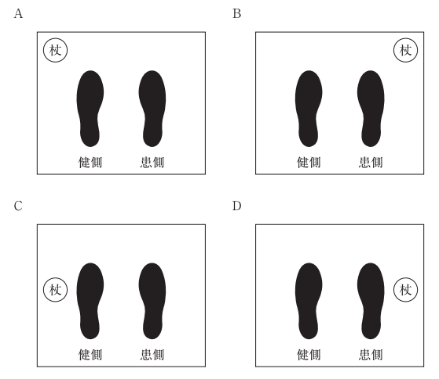

患者の足底と杖をつく位置を図に示す。

両上肢の動きに制限がなく、右下肢に軽度の筋力低下がある患者の三点歩行で、歩き始めの杖の位置が適切なのはどれか。

- A

- B

- C

- D

① A

右下肢に筋力低下のある患者が杖を用いて歩行する場合は、健側である左手に杖を持ち、杖→患側→健側の順で歩行する。なお、階段を昇る場合は、杖→健側→患側の順で歩行する。

▶午後40

創傷治癒の成熟期の状態はどれか。

- マクロファージが創内を清浄化する。

- 基底細胞が創面を覆う。

- 肉芽組織を形成する。

- 瘢痕を形成する。

④ 瘢痕を形成する。

創傷の治癒過程は出血凝固期、炎症期、増殖期、成熟期の4段階を経る。成熟期には、増殖期にコラーゲンが生成されることで形成された肉芽組織が、コラーゲンの成熟により瘢痕組織(傷跡)となる。

▶午後41

成人への与薬方法で正しいのはどれか。

- 筋肉内注射は大殿筋に行う。

- 坐薬は肛門から1cm挿入する。

- バッカル錠は、かんでから飲み込む。

- 点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

④ 点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

点眼時は下眼瞼を軽く下に引き、容器の先端を当てないように

下眼瞼結膜の中央に滴下する。

×① 筋肉内注射は大殿筋に行う。

筋肉内注射は中殿筋や三角筋に行い、皮下組織の奥にある筋肉内に直接注射するため、確実に届くように45~90度の角度で刺入する。

×② 坐薬は肛門から1cm挿入する。

坐薬は肛門に挿入して使用する薬剤で、指の第1関節が肛門内に入る程度挿入すると、徐々に溶け出して有効成分が直腸から直接吸収される。

×③ バッカル錠は、かんでから飲み込む。

バッカル錠は歯茎と頬の間に挟み、唾液で自然に溶かして吸収する。なお、噛んで飲み込む錠剤はチュアブル錠、舌の下から粘膜吸収する錠剤はニトログリセリンなどの舌下錠である。

▶午後42

成人に対する自動体外式除細動器〈AED〉の使用で正しいのはどれか。

- 胸部が濡れている場合は電極パッドを貼る前に拭き取る。

- 電極パッドは左前胸部に並べて貼る。

- 心電図の解析中にも胸骨圧迫を継続する。

- 心拍が再開されたら電極パッドを直ちにはがす。

① 胸部が濡れている場合は電極パッドを貼る前に拭き取る。

自動体外式除細動器〈AED〉は、致死性不整脈である心室細動および無脈性心室頻拍を電気ショックによって取り除く(除細動)装置である。汗や海水で貼付部が濡れていると、電気が水分を通って心臓を通らない場合があるため、貼付前に拭き取る。

×② 電極パッドは左前胸部に並べて貼る。

電極パッドは心臓を挟むように右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

×③ 心電図の解析中にも胸骨圧迫を継続する。

心電図の解析中は胸骨圧迫をやめて、傷病者から離れる。

×④ 心拍が再開されたら電極パッドを直ちにはがす。

心拍再開後も電極パッドをはがさず、音声指示に従って救急隊員の到着を待つ。

▶午後43

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定値に影響を及ぼすのはどれか。

- 頻脈

- 高血圧

- 高体温

- 末梢循環不全

④ 末梢循環不全

指先や耳たぶにパルスオキシメータを装着することで経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉と脈拍数が計測できるが、それらの測定部位に末梢循環不全がある場合は測定値に影響を及ぼすため避ける。

▶午後44

仰臥位で手術を受けた患者が術後に上肢の薬指と小指のしびれを訴えた。

しびれの原因として考えられるのはどれか。

- 頸部の伸展

- 前腕の回内

- 肩関節の内旋

- 肘関節の伸展

③ 肩関節の内旋

末梢神経系が外部から物理的に圧迫されると、関節や神経叢の周辺に限局して麻痺等の感覚障害が生じる。尺骨神経麻痺は、手術時仰臥位での肩関節の内旋等により、肘部管内の尺骨神経に手術台との圧力がかかり麻痺が生じるもので、環指や小指にしびれなどの感覚障害や手内筋の麻痺による鷲手が生じる。

▶午後45

Aさん(58歳)は筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉で在宅療養をしている。嚥下機能の低下が進行したため入院し、胃瘻の造設が検討されているが、経口摂取の継続を希望している。

看護師が連携する職種で優先度が高いのはどれか。

- 言語聴覚士

- 作業療法士

- 理学療法士

- 介護支援専門員

① 言語聴覚士

言語聴覚士は、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に対して、言語訓練や摂食・嚥下訓練、これに必要な検査、助言、指導などの援助を行うことを業とする者である。

*第4編1章 4.5〕その他の医療関係職種 p197~199

▶午後46

臨死期にある患者の家族から「のどがゴロゴロと鳴っていて苦しんでいます。この苦痛をとってあげたい」と相談された。看護師が、呼吸音を聴取すると咽頭に雑音を認めた。

患者の苦痛を緩和するための対応で適切なのはどれか。

- 顔を横に向ける。

- 気管支拡張薬を用いる。

- 口腔内をガーゼで拭く。

- 雑音が消失するまで吸引する。

① 顔を横に向ける。

臨死期の特徴的な呼吸音として、咽頭や喉頭の気道内分泌物の貯留によるゴロゴロとした死前喘鳴が多くみられる。患者に加えて家族に対する臨死期の緩和ケアとして、側臥位により頭を挙げることで喘鳴の軽減を図ることが適切である。

▶午後47

成人の気管支喘息に対する副腎皮質ステロイド薬の吸入で正しいのはどれか。

- 糖尿病の患者への投与は禁忌である。

- 副作用〈有害事象〉に不整脈がある。

- 重積発作の際に使用する。

- 吸入後は含嗽を促す。

④ 吸入後は含嗽を促す。

吸入ステロイド薬は抗炎症作用をもち喘息発作の予防に用いられる。カンジダ症や嗄声など口腔の副作用〈有害事象〉のおそれがあるため、吸入後は必ず含嗽(うがい)をする必要がある。

▶午後48

Aさん(43歳、男性)は胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため血液検査を行い、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療を行うことになった。

血液検査の項目でAさんに生じた合併症を判断できるのはどれか。

- アミラーゼ〈AMY〉

- アルブミン〈Alb〉

- カリウム〈K〉

- クレアチンキナーゼ〈CK〉

① アミラーゼ〈AMY〉

内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉は、内視鏡を口から食道・胃を通って十二指腸まで進め、胆管や膵管に直接カテーテルを挿入し、造影剤を注入して胆管や膵管の異常を調べる検査である。合併症としては急性膵炎があり、膵臓から分泌されるアミラーゼ(糖質分解酵素)の上昇が特徴的である。

▶午後49

パッチテストで皮膚反応を観察するタイミングはどれか。

- 12時間後

- 24時間後

- 36時間後

- 48時間後

④ 48時間後

パッチテスト(皮膚アレルギー試験)は、アレルギー性皮膚炎のうち接触性皮膚炎などⅣ型アレルギー(遅延型アレルギー)の診断を行うもので、原因と考えられる物質を貼付し、48時間後に剥がして反応を観察する。

▶午後50

シクロホスファミドを投与している患者で注意が必要なのはどれか。

- 緑内障

- 間質性肺炎

- 歯肉の肥厚

- 出血性膀胱炎

④ 出血性膀胱炎

出血性膀胱炎は、抗癌薬として用いられるシクロホスファミドやイホスファミドなどの副作用〈有害事象〉として挙げられる。

▶午後51

ヒトパピローマウイルス〈HPV〉検査の説明で正しいのはどれか。

- 「子宮頸部の細胞をこすり取って検査します」

- 「HPVワクチンを接種した人が対象です」

- 「陽性であれば子宮頸癌と診断されます」

- 「HPV抗原検査も同時に行います」

① 「子宮頸部の細胞をこすり取って検査します」

ヒトパピローマウイルス〈HPV〉は子宮頸癌の発症に関わるウイルスで、小学校6年生から高校1年生の女子を対象にワクチンの定期接種が行われている。HPV検査では子宮頸部の細胞を採取し、細胞診と合わせてHPV感染の有無やウイルスの型・リスクを調べる。その後、組織診検査や画像検査など精密検査により子宮頸癌の確定診断を行う。

▶午後52改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者の健康状態で正しいのはどれか。

- 75歳以上の通院率は約9割である。

- 65歳以上の半数以上が有訴者である。

- 65歳以上の外来受療率は年齢が上がるほど高くなる。

- 65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。

④ 65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。

×① 75歳以上の通院率は約9割である。

令和4年(2022年)の傷病で通院している者(通院者)は、人口千人当たり417.3(男性401.9・女性431.6)である。75歳以上でみると729.2(男739.2・女721.9)で、傷病別では高血圧症が最も高い。

×② 65歳以上の半数以上が有訴者である。

○④ 65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。

令和4年(2022年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり276.5(男性246.7・女性304.2)である。65歳以上でみると418.2(男397.6・女435.2)で、症状別では腰痛がで最も高い。

×③ 65歳以上の外来受療率は年齢が上がるほど高くなる。

令和2年(2020年)の患者調査によると、外来受療率は男で80~84歳、女で75~79歳をピークに、その後は年齢が上がると低くなる。なお、入院受療率は年齢の上昇に従い一貫して高くなる。

*第2編4章 健康状態と受療状況 p74~79

▶午後53

平成30年度(2018年度)の高齢者の住宅と生活環境に関する調査で、高齢者がいる世帯で賃貸住宅に住んでいる世帯の割合が最も多いのはどれか。

- 単身世帯

- 三世代世帯

- 夫婦のみの世帯

- 単身の子どもと同居世帯

① 単身世帯

平成30年度(2018年度)の高齢者の住宅と生活環境に関する調査(内閣府)をみると、高齢者がいる世帯で賃貸住宅に住んでいる世帯の割合は、単身世帯が26.9%と最も高く、次いで夫婦のみ世帯が10.3%となっている。

▶午後54

Aさん(80歳、女性)は脳梗塞の後遺症のため要介護5と認定され、治療を終えて退院することになった。Aさんの息子の妻が「義母が退院したら同居して、私が初めて介護することになります」と不安そうに看護師に話しかけてきた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 「介護は楽しいですよ」

- 「介護にはすぐに慣れますよ」

- 「家族で介護できるよう頑張りましょう」

- 「介護についてどのような思いがありますか」

④ 「介護についてどのような思いがありますか」

要介護認定において要介護5は、最も介護サービスに時間・手間を必要とする区分であり、介護者の負担は必然的に大きくなる。安易な決めつけや励ましではなく、介護者の不安を聞き取り、必要があれば訪問看護やデイサービスなどの社会資源の利用を提案することが適切である。

▶午後55

子どもの発達で正しいのはどれか。

- 発達は急速な時期と緩慢な時期がある。

- 原始反射は生後6〜12か月にみられる。

- 基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

- 新生児期は遺伝よりも環境因子の影響が大きい。

① 発達は急速な時期と緩慢な時期がある。

スカモンの成長曲線の通り、リンパ系型、神経系型、一般型、生殖型ごと、年齢ごとに成長速度やピーク(臨界期)が異なる。

×② 原始反射は生後6〜12か月にみられる。

原始反射は生後すぐの新生児からみられる反応である。

×③ 基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

基本的な運動発達は、頭部から下部、中枢から末梢への傾向がある。

×④ 新生児期は遺伝よりも環境因子の影響が大きい。

新生児期は環境よりも遺伝因子の影響が大きい。

▶午後56

乳歯について正しいのはどれか。

- 永久歯より石灰化度が高い。

- 生後8か月に生えそろう。

- 胎児期に石灰化が始まる。

- 本数は永久歯と同じである。

③ 胎児期に石灰化が始まる。

胎児期(妊娠4~6か月ころ)から乳歯の石灰化が始まる。

×① 永久歯より石灰化度が高い。

乳歯は永久歯に比べて石灰化が不十分であるため、むし歯(う歯)が発生しやすい。

×② 生後8か月に生えそろう。

乳歯は生後6~8か月ころから生え始め、2~3歳ころには上下各10本、計20本生えそろう。

×④ 本数は永久歯と同じである。

6歳ころからは永久歯が生え始めて15歳ころには生え替わり、最終的な歯の本数は28~32本となる。

▶午後57

子どもの平行遊びで正しいのはどれか。

- 3歳ころまでの主要な遊びである。

- 他の子どもが遊ぶ様子を見て楽しむ。

- リーダーの存在や役割の分担がある。

- 他の子どもとおもちゃの貸し借りを行う。

① 3歳ころまでの主要な遊びである。

平行遊びとは、他の子どもと場を共有しながらも、それぞれ独立して遊ぶことをいい、2~3歳ころにみられる。

▶午後58

母体保護法に規定されているのはどれか。

- 産後の休業

- 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限

- 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

- 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶

④ 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶

母体保護法では、人工妊娠中絶、不妊手術、受胎調節の実地指導を規定しており、人工妊娠中絶の実施については、「妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」あるいは「暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」に可能としている。

×① 産後の休業

×② 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限

労働基準法に規定されている。

×③ 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

男女雇用機会均等法に規定されている。

*第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

▶午後59

閉経について正しいのはどれか。

- 閉経すると腟の自浄作用が低下する。

- 閉経後はエストロゲン分泌が増加する。

- 日本人の閉経の平均年齢は55歳である。

- 10か月の連続した無月経の確認で診断される。

① 閉経すると腟の自浄作用が低下する。

閉経後、膣壁の萎縮や乾燥、自浄作用の低下により膣炎や性交痛が起こりやすくなる。

×② 閉経後はエストロゲン分泌が増加する。

閉経前後の更年期から女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下する。

×③ 日本人の閉経の平均年齢は55歳である。

日本人女性の平均閉経年齢は約50歳である。

×④ 10か月の連続した無月経の確認で診断される。

閉経は卵巣機能の低下により月経が永久に停止した状態をいい、月経が12か月みられない時点で閉経と判定される。

▶午後60

妊娠に伴う母体の生理的変化とその時期の組合せで正しいのはどれか。

- 体温が低下する。――妊娠5週ころ

- 乳房が緊満する。――妊娠15週ころ

- つわりが軽減する。――妊娠11週ころ

- 循環血液量が最大になる。――妊娠32週ころ

④ 循環血液量が最大になる。――妊娠32週ころ

循環血液量は妊娠の進行に伴って増加し、妊娠28~32週ころには非妊娠時の約1.5倍の増加となる。

▶午後61

産褥期の生理的変化で正しいのはどれか。

- 児が乳頭を吸啜することによってオキシトシンが分泌される。

- 子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約2週である。

- 分娩後は一時的に尿量が減少する。

- プロゲステロンが増加する。

① 児が乳頭を吸啜することによってオキシトシンが分泌される。

オキシトシンは視床下部で産生され、下垂体後葉に運ばれ放出されるホルモンである。授乳時に児の吸啜刺激で分泌が促進され、母乳の放出や産褥期の子宮復古を促す。

×② 子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約2週である。

子宮復古とは妊娠により拡大した子宮が、分娩後の産褥期に妊娠前の状態に戻る現象をいい、その期間は分娩後約6~8週である。

×③ 分娩後は一時的に尿量が減少する。

分娩後の産褥早期には一時的に尿量が大幅に増加する。

×④ プロゲステロンが増加する。

妊娠中にはプロゲステロンやエストロゲンは胎盤から分泌されるが、胎盤娩出に伴い産褥期に急激に低下する。このホルモンの急減を要因に、出産後3日~1週間ころには情緒不安定や抑うつなどの精神症状を呈するマタニティブルーが多くみられる。

▶午後62

大規模災害が発生し、被災した住民は自治体が設置した避難所に集まり避難生活を始めた。発災3日、自治体から派遣された看護師は避難所の片隅で涙ぐんでいるAさんへの関わりを始めた。Aさんは「悲しい気持ちが止まりません」と話している。

このときのAさんへの看護師の発言で適切なのはどれか。

- 「災害以外のことを何か考えましょう」

- 「あなたの悲しい気持ちは乗り越えられるものですよ」

- 「悲しい気持ちが止まらないのは異常なことではないですよ」

- 「みんなが大変なのですからAさんも元気を出してください」

③ 「悲しい気持ちが止まらないのは異常なことではないですよ」

被災後数日から数週間の急性期には急性ストレス障害が生じやすく、中長期的な心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉に移行しやすい。楽観的、逃避的な言葉ではなく、共感的、肯定的に住民の気持ちを理解し、悲しみを徐々に受容できるようサポートすることが重要である。

▶午後63

精神病床に入院し、身体的拘束が必要となる攻撃性の高い精神疾患患者のケアで正しいのはどれか。

- 心的外傷〈トラウマ〉体験を想定して支援を行う。

- 患者が暴力行為に及んだ場合は積極的に反省を促す。

- 患者の攻撃性が収まるまで疾患や治療の教育を行うことは避ける。

- 患者の身体的拘束が解除されてから病棟のスケジュールの説明を行う。

① 心的外傷〈トラウマ〉体験を想定して支援を行う。

心的外傷〈トラウマ〉体験を想定した支援のことをトラウマインフォームドケアといい、保健医療福祉や教育などの領域で活用されている。当問では攻撃性が高まる要因となったトラウマ体験を想定して患者を理解し、適切な支援を行うものである。

▶午後64

一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

- 就労移行支援

- 自立生活援助

- ピアサポート

- 就労継続支援A型

① 就労移行支援

障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。

×② 自立生活援助

障害者総合支援法に定める自立生活援助は、障害者の一人暮らしに必要な支援を行うため、定期的な居宅訪問や随時の対応を行うものである。

×③ ピアサポート

ピアサポートは当事者同士の支え合いをいい、同様の精神障害や疾病を抱えている者同士が自らの体験に基づいて支援し合い、問題解決や地域における交流・社会参加につなげていく取り組みである。

×④ 就労継続支援A型

障害者総合支援法に基づき、一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。

*第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

▶午後65

Aさん(70歳、男性)は神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入し在宅療養を開始することになった。

Aさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

- 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

- カテーテルは大腿の内側に固定する。

- 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

- カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

① 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

膀胱留置カテーテルは排尿が困難な場合に挿入されるもので、外出前には蓄尿バッグを空にすることが尿路感染を防止する上で望ましく、また予期せず長時間の外出となる場合もあるので適切である。

×② カテーテルは大腿の内側に固定する。

カテーテルは、男性では陰嚢・陰茎を圧迫しないよう下腹部に固定し、女性では大腿内側に固定する。

×③ 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

プライバシーを保護するためにカバーが用いられるが、遮光である必要はない。

×④ カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

細菌の侵入を防ぐため、基本的に接続は外さないようにするが、カテーテルの閉塞などの際には必要に応じて外す。

▶午後66

Aさん(88歳、女性、要介護1)は長女(58歳、会社員)と2人暮らしで、胃瘻を造設し訪問看護を利用している。看護師の訪問時、Aさんは頭痛、嘔気を訴え、ベッドに横になっていた。バイタルサインは、体温37.6℃、呼吸数24/分、脈拍96/分、整、血圧102/76mmHg、口唇が乾燥している。室温は30℃である。長女に連絡し、かかりつけ医に往診を依頼することにした。

医師が到着するまでの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

- 頭を高くする。

- 腋窩を冷やす。

- 水を飲ませる。

- 中枢から末梢に下肢をマッサージする。

② 腋窩を冷やす。

室温が30℃と高く、体温は37.6℃で口唇が乾燥しており、熱中症を起こしていると考えられるため、腋窩部に氷嚢を当てるなど体を冷やすことが優先される。なお、胃瘻を造設しているため、経口による補水は不適切である。

▶午後67

指定訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。

- 看護職員以外は配置できない。

- 緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。

- 訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。

- 従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。

③ 訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。

訪問看護ステーションは都道府県知事から事業者の指定を受けて設置され、医師の訪問看護指示書の下に訪問看護サービスが提供される。

×① 看護職員以外は配置できない。

指定訪問看護ステーションには、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置く。なお、管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。

×② 緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。

現行法上、訪問看護ステーションに薬剤を常備することはできない。

×④ 従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。

訪問看護ステーションに従事する看護職員の臨床経験に定めはない。実際の求人では臨床経験を要件にする場合も多いが、臨床未経験でも働きながら仕事を覚える教育プログラム(OJT)の充実も図られている。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午後68

Aさん(63歳、男性)は妻と2人暮らしで、肺癌の終末期で在宅医療を受けて医療用麻薬を使用中である。看護師が訪問したとき、Aさんは椅子に座って咳をしながら苦痛に耐えている様子であった。妻は「レスキュー薬が効くまでは苦しそうなので、何か私にできることはありますか」と訪問看護師に尋ねた。

このときの訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。

- 救急車を要請するよう提案する。

- Aさんを仰臥位にする介助方法を指導する。

- Aさんの背中をさすりながら傍にいるよう勧める。

- 一度に倍量のレスキュー薬の服用を試すよう説明する。

③ Aさんの背中をさすりながら傍にいるよう勧める。

緩和ケアでは、癌患者本人だけでなくその家族に対しても不安感などの精神的問題のケアを行う。妻が患者のために自分にできることがないかという思いに対して、背中をさすって患者の安楽を図り(タッチング)、寄り添うよう勧めることは適切である。

▶午後69

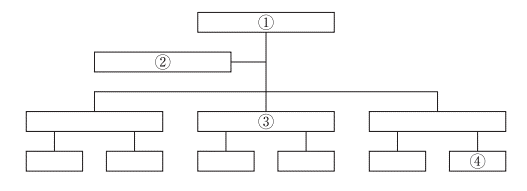

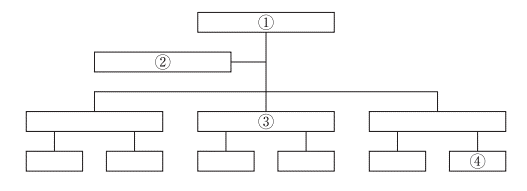

A病院の組織図を示す。

医療安全管理を担う部門が横断的に活動する位置はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

② ②

組織横断的に医療安全管理を行う上で、病院の管理者(①)の下で特定の部門に帰属しない位置で活動を行うことが適切である。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p178~179

▶午後70

医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

- 医療安全支援センターを設置する。

- 医療安全管理者養成研修を実施する。

- 医療の安全を確保するための指針を策定する。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

③ 医療の安全を確保するための指針を策定する。

医療法に基づき、病院等の管理者は、医療に係る安全管理のための指針の整備、委員会の開催、職員研修の実施などの体制を整備しなければならない。

×① 医療安全支援センターを設置する。

医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。

×② 医療安全管理者養成研修を実施する。

病院には医療安全管理者を配置することとされるが、その養成研修は関係団体で実施される。

×④ 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

医療安全管理のため、年2回程度の職員研修の実施体制を確保する。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p178~179

▶午後71

災害時の医療を支える体制で正しいのはどれか。

- 地域災害拠点病院は市町村が指定する。

- 災害対策基本法に防災計画の作成が規定されている。

- トリアージは救命困難な患者の治療を優先するために行う。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は被災地域の精神科医療および精神保健活動を専門的に行う。

② 災害対策基本法に防災計画の作成が規定されている。

災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、地域防災計画(都道府県・市町村)の作成や物資の備蓄、防災訓練義務といった平時における予防等の責務など幅広く規定している。

×① 地域災害拠点病院は市町村が指定する。

災害拠点病院は都道府県が平時において指定し、災害時に重症患者などの受け入れや治療を行い、被災地へ医療チームを派遣する。原則として二次医療圏ごとに1か所地域災害拠点病院を整備し、都道府県で中心的な役割を果たす基幹災害拠点病院を都道府県ごとに1か所整備することとされる。

×③ トリアージは救命困難な患者の治療を優先するために行う。

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤(Ⅰ:最優先治療群・重症群)、黄(Ⅱ:非緊急治療群・中等症群)、緑(Ⅲ:軽処置群・軽症群)、そして黒(0:不処置群・死亡群)と分類する。救命困難な患者は黒で優先順位は最も低い。

×④ 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は被災地域の精神科医療および精神保健活動を専門的に行う。

災害派遣医療チーム〈DMAT〉は急性期(おおむね48時間以内)から活動できる機動性を持つ専門的な医療チームで、災害拠点病院を中心に整備されている。被災地で精神医療や精神保健活動の支援を行う専門的なチームは災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉である。

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p175~176

*第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244

▶午後72

Aさん(58歳、男性)は外国籍の妻(40歳)と10年前に結婚し、2人で暮らしている。虚血性心疾患と診断され、外来看護師による生活指導を妻と一緒に受けることになった。初回の面談で、A さんは「10年間で体重が10kg増えました。妻の母国の習慣で味が濃いおかずや揚げ物とご飯を1日に何度も食べています。最近、2人とも運動をしなくなりました」と話した。

このときの外来看護師のAさんと妻への最初の対応で適切なのはどれか。

- 生活習慣の改善についてAさんと妻に考えを聞く。

- 食事は1日3回までにするよう指導する。

- 毎日1時間のウォーキングを提案する。

- 料理教室に通うことを勧める。

① 生活習慣の改善についてAさんと妻に考えを聞く。

虚血性心疾患の患者に対して②~④のような食生活、運動習慣の改善は必要であるが、当問では同居家族である妻の食習慣、運動習慣も密接に関わっており、まず同居家族を含めた生活習慣の改善の考えを伺い、その理解と支援を求めることが適切である。

▶午後73

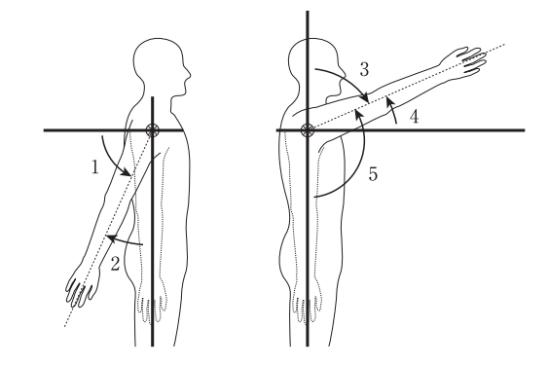

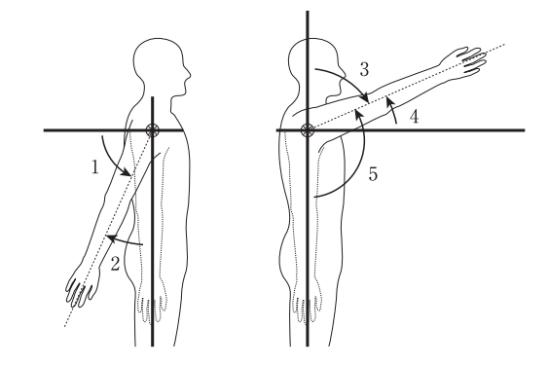

上肢の運動を図に示す。

肩関節の屈曲の可動域測定で正しいのはどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

⑤ 5

肩関節の屈曲の可動域測定では、肩峰を通る床への垂直線を基本軸に、前方へ挙上する角度を計測する。なお、②は伸展の可動域測定である。

▶午後74

細菌が体内に初めて侵入したときに最初に産生される免疫グロブリンはどれか。

- IgA

- IgD

- IgE

- IgG

- IgM

⑤ IgM

免疫グロブリンのうちIgMは細菌やウイルス(抗原)が体内に侵入した際に最初に産生される。出生後1歳ころにIgMは成人と同レベルに達する。

▶午後75

膀胱の蓄尿と排尿反射で正しいのはどれか。

- 排尿中枢はホルモンによって制御される。

- 排尿反射は交感神経を介して起こる。

- 蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。

- 排尿時に外尿道括約筋は収縮する。

- 蓄尿時に排尿筋は収縮する。

③ 蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。

膀胱の刺激が排尿中枢(仙随)に伝わり、神経伝達物質であるアセチルコリンなどが骨盤内臓神経(副交感神経)から放出されることにより、膀胱壁にある平滑筋(排尿筋)が収縮して排尿反射が誘発され、内外尿道括約筋が弛緩することで体外に排尿される。反対に蓄尿時は排尿筋の弛緩、内外尿道括約筋の収縮により排尿が抑制される。

▶午後76

全身性エリテマトーデス〈SLE〉でプレドニゾロンを長期間服用している成人女性の患者で、血中濃度が顕著に低下しているのはどれか。

- インスリン

- 甲状腺ホルモン

- エストラジオール

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

⑤ 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

プレドニゾロンは、炎症の抑制や免疫力の抑制など幅広い疾患で用いられる副腎皮質ステロイドであるが、長期投与により下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉や甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉の分泌が抑制される。

▶午後77

心電図検査の胸部誘導で電極を第4肋間胸骨右縁に装着するのはどれか。

- Ⅰ

- V1

- V2

- V4

- aVR

② V1

12誘導心電図は肢誘導と胸部誘導から構成され、肢誘導として双極誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と単極誘導(aVR・aVL・aVF)、胸部誘導として単極誘導(V1~V6)に分かれている。胸部誘導では、V1が第4肋間胸骨右縁、V2が第4肋間胸骨左縁、V4が第五肋間と左鎖骨中線の交点とされる。

▶午後78

プリン体の代謝産物である尿酸で正しいのはどれか。

- 下肢末端は温度が下がるので結晶化しやすい。

- 男性ホルモンによって腎排泄が増加する。

- 激しい運動で産生が減少する。

- 利尿薬によって排泄される。

- 肝臓で分解される。

① 下肢末端は温度が下がるので結晶化しやすい。

尿酸は関節等で結晶化し、免疫機能の働きが加わることで急性関節炎などの痛みを伴う痛風発作が生じる。尿酸の結晶化は体温が低いと生じやすいため、中枢から離れた下肢末端で起こりやすい。

×② 男性ホルモンによって腎排泄が増加する。

高尿酸血症になる者は30~50歳代の男性に多く女性に少ないが、これは女性では女性ホルモンであるエストロゲンにより腎排泄が促進されるためである。

×③ 激しい運動で産生が減少する。

激しい運動(無酸素運動)により尿酸値が急上昇するため、高尿酸血症の患者には有酸素運動が適している。

×④ 利尿薬によって排泄される。

即効性のあるループ利尿薬等では尿酸排泄を競合阻害し、尿酸値を上昇させる。

×⑤ 肝臓で分解される。

核酸の主要成分であるプリン体が肝臓で分解された最終代謝産物が尿酸である。

▶午後79

血液透析について正しいのはどれか。

- 合併症は腹膜炎が多い。

- 食事はカルシウムを制限する。

- 導入初期には不均衡症候群が起こる。

- 導入の原因疾患はIgA腎症が最も多い。

- 透析に用いる半透膜はタンパク質が通過する。

③ 導入初期には不均衡症候群が起こる。

血液透析の合併症として、透析導入期には、血液と脳の尿毒素の濃度差により、筋けいれんや血圧低下、頭痛や吐き気などの不均衡症候群が現れやすい。

×① 合併症は腹膜炎が多い。

腹膜炎は、腹部に挿入したカテーテルを介した腹膜透析の合併症である。

×② 食事はカルシウムを制限する。

人工透析患者では、腎機能低下によりカルシウムの吸収を促進する活性型ビタミンD3が産生されず、低カルシウム血症が生じやすいため、カルシウムを多く含んだ食事が適している。なお、高リン血症のリスクも高いため、食事ではリンの制限を行う。

×④ 導入の原因疾患はIgA腎症が最も多い。

令和4年(2022年)末の慢性透析患者の原疾患をみると糖尿病性腎症が39.5%と最も多く、次いでIgA腎症を含む慢性糸球体腎炎が24.0%となっている。

×⑤ 透析に用いる半透膜はタンパク質が通過する。

アルブミンなどの蛋白質は半透膜を通過できず、血清膠質浸透圧を保持する働きを持つ。

▶午後80

成人に経鼻経管栄養の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

- 無菌操作で行う。

- 挿入時、患者の体位は仰臥位にする。

- 胃管が咽頭に達するまで頸部を前屈してもらう。

- 胃管が咽頭に達したら嚥下を促す。

- 水を注入して胃管の先端が胃内に到達したことを確認する。

④ 胃管が咽頭に達したら嚥下を促す。

×① 無菌操作で行う。

無菌状態ではない上気道や消化管に対して無菌操作は不要である。

×② 挿入時、患者の体位は仰臥位にする。

経鼻経管栄養法では栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

×③ 胃管が咽頭に達するまで頸部を前屈してもらう。

○④ 胃管が咽頭に達したら嚥下を促す。

頸部を後屈させると咽頭と気管が直線的となり、管が食道ではなく気管に入るおそれがあるため、管が咽頭に達するまでは頸部後屈であるが、咽頭に達した後は頸部前屈が望ましく、可能であれば嚥下を促して嚥下運動に合わせて挿入する。

×⑤ 水を注入して胃管の先端が胃内に到達したことを確認する。

経鼻胃管による栄養注入を実施する際、先端が胃内にない場合、誤嚥等の事故につながるおそれがある。注入前に胃内容物を吸引し、胃液等を確認することで、胃内に胃管の先端が留置されていることを確認する必要がある。

▶午後81

介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。

- 簡易浴槽

- 特殊寝台

- 体位変換器

- 移動用リフト

- 取り付け工事を伴わないスロープ

① 簡易浴槽

介護保険における居宅サービスの福祉用具貸与では原則貸与であるが、貸与になじまない性質を持つ入浴(簡易浴槽等)または排泄(腰掛け便座等)の用に供するもの等は販売を行い、購入費を保険給付の対象としている(特定福祉用具販売)。

*第5編1章 3.1〕居宅サービス p222~223

▶午後82

標準的な成長をしている正期産児の身長が出生時の約2倍になるのはどれか。

- 生後6か月

- 生後12か月

- 2歳

- 4歳

- 6歳

④ 4歳

出生時の平均身長は約50cmであるが、1年ごろには約1.5倍、4年ごろには約2倍となる。なお、出生時の平均体重は約3kgであるが、3か月ごろには約2倍、1年ごろには約3倍となる。

*第2編2章 2.出生 p51~55

▶午後83

女子の第二次性徴に最も関与するホルモンはどれか。

- エストロゲン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

- テストステロン

① エストロゲン

思春期に、視床下部のGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の刺激により、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されることで、男子では男性ホルモンであるアンドロゲン(テストステロン)が、女子では女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)がつくられ、第二次性徴が発現・成熟する。

▶午後84

Aさん(25歳、女性)は統合失調症と診断され、入院2か月が経過した。食事や水分の摂取、トイレ歩行は1人でできる。歯磨き、入浴への関心はあまりない。幻聴が聞こえると突然走り出し、壁に頭をぶつけている。日中はホールで過ごし、自分から他の患者と交流はしない。

Aさんのセルフケアのアセスメントで優先度が高いのはどれか。

- 排泄

- 個人衛生

- 安全を保つ能力

- 活動と休息のバランス

- 孤独と付き合いのバランス

③ 安全を保つ能力

選択肢は精神領域のセルフケアのアセスメント構成要素であり、②個人衛生(歯磨きと入浴への関心の低さ)や⑤孤独と付き合いのバランス(他の患者との無交流)なども評価されるが、幻聴から突然走り出して頭をぶつけることから自傷他害のリスクが考えられるため、安全を保つ能力を最優先にアセスメントする必要がある。

▶午後85

薬物血中濃度モニタリング〈TDM〉の実施が必要な薬物はどれか。2つ選べ。

- ヘパリン

- インスリン

- ジギタリス

- 炭酸リチウム

- ニトログリセリン

③ ジギタリス

④ 炭酸リチウム

薬物血中濃度モニタリング〈TDM〉は、薬物投与後の副作用〈有害事象〉や効果を判定するために実施される。実施条件として、薬物の有効域の狭さや副作用の血中濃度との関連性などがあり、悪心や不整脈などを引き起こす強心薬(ジギタリス)、リチウム中毒などを引き起こす気分安定薬(炭酸リチウム)はその対象である。

▶午後86

高齢者の睡眠で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 単相性の睡眠になる。

- 浅い眠りが少なくなる。

- 総睡眠時間が延長する。

- 中途覚醒の回数が増加する。

- 入眠するまでに時間がかかる。

④ 中途覚醒の回数が増加する。

⑤ 入眠するまでに時間がかかる。

×① 単相性の睡眠になる。

単相性の睡眠とは1日1回まとまった睡眠を取ることで、老年期や乳児期では覚醒と睡眠を繰り返す多相性の睡眠となる。

×② 浅い眠りが少なくなる。

○④ 中途覚醒の回数が増加する。

加齢に伴って深いノンレム睡眠の時間は短く、浅いレム睡眠の時間は長くなるため、睡眠中の途中覚醒が多くなり、高齢者で眠りが浅くなる。

×③ 総睡眠時間が延長する。

○⑤ 入眠するまでに時間がかかる。

加齢により眠りを促進するホルモンであるメラトニンの分泌が減少し、不眠症など睡眠障害が起こりやすくなる。

▶午後87

高齢者の血液検査の結果で成人の基準値と比較して値が高くなるのはどれか。2つ選べ。

- 血小板数

- 尿素窒素

- 白血球数

- 食後血糖値

- AST〈GOT〉

② 尿素窒素

④ 食後血糖値

② 加齢により、腎臓の糸球体の血液を濾過する機能が低下し、尿毒素である尿素窒素の値が上昇する。

④ 加齢により、血糖値を一定に保つ働き(糖代謝)を持つインスリンの分泌量が低下することで、老年期に食後・空腹時の血糖値の上昇がみられる。

▶午後88

精神保健における三次予防はどれか。2つ選べ。

- うつ病患者のリワーク支援を行う。

- 災害時の精神的支援を行うボランティアを育成する。

- 自殺企図をして未遂だった人の希死念慮を確認する。

- 精神障害者の長期入院による自発性の低下を予防する。

- 統合失調症のアンチ・スティグマ・キャンペーンを行う。

① うつ病患者のリワーク支援を行う。

④ 精神障害者の長期入院による自発性の低下を予防する。

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80

▶午後89

Aちゃん(小学4年生、女児)は父親(40歳、会社員)、母親(40歳、会社員)、弟(小学2年生)と4人で暮らしている。交通事故で頸髄損傷となり、訪問看護を利用して在宅療養を開始した。Aちゃんはこれまで通っていた小学校に継続して通学することを希望している。

Aちゃんの家族への看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 特別支援学校に転校するよう勧める。

- 弟の退行現象に注意するよう説明する。

- Aちゃんが利用できる社会資源を紹介する。

- Aちゃんのケアは主に母親が行うよう助言する。

- 事故については家族の間で話題にしないよう指導する。

② 弟の退行現象に注意するよう説明する。

③ Aちゃんが利用できる社会資源を紹介する。

Aちゃんの在宅での世話によって弟と関わる時間が減り、弟に退行現象が生じるおそれがある。弟との時間を確保できるようにするために、Aちゃんが利用できる社会資源を活用して介護者の負担軽減を図ることが適切である。

▶午後90

500Lの酸素ボンベ(14.7MPa充塡)の内圧が10MPaを示している。この酸素ボンベを用いて3L/分で酸素吸入を行う。

使用可能な時間は何分か。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合は、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答: ① ② ③ 分

① 1

② 1

③ 3

酸素ボンベの残量(L)は以下のとおり求められる。

500:14.7=x:10

14.7x=5000

x=5000÷14.7

x≒340

3L/分であるため、残りの使用時間は340÷3=113.333…を四捨五入し113分となる。

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向