第105回看護師国家試験 午前一般問題

平成28年2月14日(日)に実施された第105回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第105回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

筋収縮で正しいのはどれか。

- 筋収縮はミオシンの短縮である。

- アクチンにATP分解酵素が存在する。

- α運動ニューロンは筋紡錘を興奮させる。

- 筋小胞体からカルシウムイオンが放出される。

④ 筋小胞体からカルシウムイオンが放出される。

神経の刺激により筋細胞内の小胞体からカルシウムイオンが放出されることをきっかけに、筋収縮が起こる。

×① 筋収縮はミオシンの短縮である。

筋収縮は、アクチンとミオシン間の滑り運動による。

×② アクチンにATP分解酵素が存在する。

筋収縮のエネルギー源であるATPの分解酵素はミオシン頭部に存在する。

×③ α運動ニューロンは筋紡錘を興奮させる。

筋紡錘を興奮させる運動神経繊維はγ運動ニューロンである。

▶午前27

血管に吻合がないのはどれか。

- 皮静脈

- 冠動脈

- 膝窩動脈

- 腸絨毛の毛細血管

② 冠動脈

吻合とは血管や神経が互いに連絡をもっている状態をいう。血管に吻合がないものとは他の動脈と相互につながっていない動脈(終動脈)で、心臓に血液を供給する冠動脈が該当し、その閉塞により狭心症や心筋梗塞を引き起こす。

▶午前28

一次脱水でみられるのはどれか。

- 尿量の減少

- 血漿浸透圧の低下

- バソプレシンの分泌の抑制

- 血漿ナトリウムイオン濃度の低下

① 尿量の減少

一次脱水は水欠乏性脱水(高張液脱水)であり、細胞内の水分が減少することで血漿ナトリウム濃度が上昇し、さらに血漿浸透圧が上昇するため抗利尿ホルモンであるバソプレシンの分泌が促進され、水再吸収が促されて尿量が減少する。

▶午前29

膵臓から分泌されるのはどれか。

- ガストリン

- カルシトニン

- アルドステロン

- ソマトスタチン

④ ソマトスタチン

膵臓の内分泌機能として、ランゲルハンス島のα細胞からグルカゴン、β細胞からインスリン、δ細胞からそれらの分泌量を調整するソマトスタチンが分泌され、そのホルモンの働きにより血糖値の調整が行われる。

×① ガストリン

ガストリンは、主に胃の幽門部の粘膜で産出されるホルモンで、胃酸の分泌を促す。

×② カルシトニン

カルシトニンは甲状腺から分泌されるホルモンで、血中のカルシウム濃度を低下させる働きを持つ。

×③ アルドステロン

アルドステロンは副腎皮質から分泌されるホルモンで、腎臓の遠位尿細管に作用することでナトリウムの再吸収を促進し、血圧の調節が行われる。

▶午前30

男性生殖器について正しいのはどれか。

- 精巣は腹腔内にある。

- 精囊は精子を貯留する。

- 前立腺は直腸の前面に位置する。

- 右精巣静脈は腎静脈に流入する。

③ 前立腺は直腸の前面に位置する。

前立腺は男性特有の生殖器官で、高齢者に多い前立腺肥大症の診断では、前立腺が直腸の前面に位置することを利用して、肛門から直接指を入れて調べる直腸内指診(直腸診)が行われる。

×① 精巣は腹腔内にある。

精巣は陰嚢内にあり、腹腔の外にある。

×② 精囊は精子を貯留する。

精巣(精細管)で作られた精子は、精巣上体で成熟、貯蔵される。精嚢は精嚢液を分泌して精子と混ぜ合わせて精液を作る。

×④ 右精巣静脈は腎静脈に流入する。

精巣(精索)静脈は、精巣から心臓へ血液を送る静脈である。腎静脈に直接流入するものは左精巣静脈で、この間の弁が機能せずに逆流を起こすと、男性不妊症の原因となる精索静脈瘤が起こりやすい。

▶午前31

腹部の検査の画像を別に示す。

生体の代謝を利用した検査はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③ ③

①はエックス線検査、②はCT検査、③はPET検査、④は腹部エコー検査に当たる。PET(陽電子放出断層撮影)検査では、放射性の薬剤を体内に投与することで糖代謝の異常を確認し、多くの悪性新生物の有無や状態を確かめることができる。

▶午前32

医療保険について正しいのはどれか。

- 医療給付には一部負担がある。

- 高額療養費の受給には年齢制限がある。

- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。

- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。

① 医療給付には一部負担がある。

わが国の医療保険は、「被用者保険(職域保険)」「国民健康保険(地域保健)」「後期高齢者医療制度」に大別される。医療給付の一部負担金は、被用者保険と国民健康保険では原則3割、後期高齢者医療制度では原則1割となっている。

×② 高額療養費の受給には年齢制限がある。

各医療保険には、療養に要する費用が著しく高額になった場合、自己負担限度額を超える部分を償還払いする高額療養費制度が用意されている。年齢・所得区分により自己負担限度額が異なることはあるが、年齢制限はない。

×③ 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。

市町村国民健康保険は地域保健の一つである。

×④ 後期高齢者医療における公費負担は8割である。

後期高齢者医療制度の医療給付の財源は、後期高齢者の保険料負担が1割、現役世代からの支援金が4割、公費負担が5割となっている。

*第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p209~213

▶午前33改題

日本の令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 総額は約30兆円である。

- 財源の約半分は保険料である。

- 国民総生産に対する比率は5%台である。

- 人口1人当たりでは65歳以上が65歳未満の約2倍である。

② 財源の約半分は保険料である。

国民医療費は医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものであり、令和3年度(2021年度)の国民医療費を財源別にみると保険料が50.0%と半分近くを占め、次いで公費が38.0%などとなっている。

×① 総額は約30兆円である。

国民医療費の総額は45兆359億円である。

×③ 国民総生産に対する比率は5%台である。

国民総生産に対する比率は8.18%である。

×④ 人口1人当たりでは65歳以上が65歳未満の約2倍である。

人口1人当たりの国民医療費は35.9万円で、年齢階級別にみると65歳未満が19.9万円に対し、65歳以上は75.4万円(約4倍)、75歳以上は92.3万円(約5倍)となっている。

*第4編2章 6.国民医療費 p216~219

▶午前35

学校保健について正しいのはどれか。

- 学校医は健康相談を実施する。

- 校長は学校医を置くことができる。

- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。

- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。

① 学校医は健康相談を実施する。

学校医の職務として、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。

×② 校長は学校医を置くことができる。

学校医の設置は義務である。

×③ 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。

就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。

×④ 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。

校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。

*第10編 1.2〕保健管理 p342~344

▶午前36

高齢者が趣味の絵画を地区の展覧会に発表したいという欲求はどれか。

- 自尊の欲求

- 所属の欲求

- 安全の欲求

- 生理的欲求

① 自尊の欲求

マズローの欲求階層説では、低階層から、「生理的(食事、排泄、睡眠等)欲求」「安全(危険回避)の欲求」「社会的(所属・愛情)欲求」「自尊(承認)の欲求」「自己実現の欲求」となっており、人間は低階層の欲求が満たされると高階層の欲求に移っていくことをあらわす。

▶午前37

根拠に基づいた看護〈EBN〉で最も適切なのはどれか。

- 患者の好みは参考にしない。

- 先輩看護師の行動を模倣する。

- 研究論文の有用性を検討する。

- 既存の看護業務基準を遵守する。

③ 研究論文の有用性を検討する。

根拠に基づいた看護〈EBN〉は、個人の経験等によるものではなく、看護研究から得られた科学的知見に基づいた質の高い看護を実践するものである。

▶午前38

患者の状態と看護師のコミュニケーションの方法との組合せで正しいのはどれか。

- 構音障害――発音を促す

- 聴力障害――後方から声をかける

- 認知症――患者のペースに合わせて話す

- 失語――言葉の誤りを繰り返し訂正する

③ 認知症――患者のペースに合わせて話す

認知症の症状は、記憶障害や見当識障害、理解力・判断力の低下などの中核症状と、行動・心理症状(BPSD)に大別される。患者のペースに合わせて発話を遮らず、傾聴して理解しやすいように簡潔に対話することが適している。

×① 構音障害――発音を促す

構音障害は、言葉を理解し、伝える言葉もはっきりしているが、発話に関わる筋肉や器官に問題があるために、言葉を正常に発音できない状態をいう。筆談など相手に伝達するための代替手段の提案が適切である。

×② 聴力障害――後方から声をかける

聴力障害のある患者に対しては、声を掛けていることがわかるように正面から話しかけ、口の動きを見せるようにして会話を理解しやすくする。

×④ 失語――言葉の誤りを繰り返し訂正する

言語機能の障害である失語の患者に対しては、言葉の誤りを繰り返し訂正するのではなく、ジャスチャーなどの非言語コミュニケーションも含めてコミュニケーション能力の向上を図ることが適切である。

▶午前39

フィジカルアセスメントにおいて触診で判断するのはどれか。

- 腱反射の有無

- 瞬目反射の有無

- 腸蠕動運動の有無

- リンパ節の腫脹の有無

④ リンパ節の腫脹の有無

フィジカルアセスメントには、問診、視診、触診、打診、聴診などがあり、皮下に存在するリンパ節の腫脹は体表から触る触診で一定の判断ができる。①は打診、②は視診、③は聴診に当たる。

▶午前40

針刺し事故対策で最も適切なのはどれか。

- 針刺し部位を消毒液に浸す。

- 注射針のリキャップを習慣化する。

- 事故の当事者を対象にした研修を行う。

- 使用済みの針は専用容器に廃棄することを徹底する。

④ 使用済みの針は専用容器に廃棄することを徹底する。

医療従事者が患者の血液が付着した注射器等によって外傷を被る針刺し事故を防ぐため、廃棄容器は注射実施者の手の届く範囲に置き、使用済みの針を直ちに廃棄できるようにする。

×① 針刺し部位を消毒液に浸す。

針刺し事故発生時には、針刺し部位を流水と石けんで洗浄する。

×② 注射針のリキャップを習慣化する。

針刺し事故が起こる可能性があるため、使用済みの針にキャップ(リキャップ)をしない。

×③ 事故の当事者を対象にした研修を行う。

事故の当事者のみではなく、再発防止のために組織全体で共有・研修を行う。

▶午前41

片麻痺のある患者の歩行介助で正しいのはどれか。

- 患者の患側に立つ。

- 靴底は摩擦が少ないものを準備する。

- 杖を使用する場合は杖を持つ側で介助する。

- 階段を昇る場合は患側下肢から昇るように指導する。

① 患者の患側に立つ。

片麻痺のある患者の歩行介助では、患者の患側に立ち、脇の下を支えてバランスを保つ。

×② 靴底は摩擦が少ないものを準備する。

スリッパなど摩擦の少ないものは転倒のリスクを高めるため使用を控える。

×③ 杖を使用する場合は杖を持つ側で介助する。

介助者が患側を支え、反対の健側で杖や手すりを持てるようにする。

×④ 階段を昇る場合は患側下肢から昇るように指導する。

歩行介助時は(杖→)患側→健側の順で歩行するが、階段を昇る場合は(杖→)健側→患側の順で歩行する。

▶午前43

胃洗浄を行うときの体位で最も適切なのはどれか。

- 仰臥位

- 腹臥位

- 左側臥位

- 右側臥位

③ 左側臥位

胃洗浄は胃内の毒薬物を挿管により除去するもので、胃の出口である幽門部が高くなる左側臥位の体位をとることで十二指腸への流出を防ぐとともに、胃食道逆流や嘔吐時の誤嚥を防ぎやすい。

▶午前44

Aさん(59歳、男性)は、糖尿病で内服治療中、血糖コントロールの悪化を契機に膵癌と診断され手術予定である。HbA1c7.0%のため、手術の日前に入院し、食事療法、内服薬およびインスリンの皮下注射で血糖をコントロールしている。Aさんは、空腹感とインスリンを使うことの不安とで、怒りやすくなっている。

Aさんに対する説明で適切なのはどれか。

- 「手術によって糖尿病は軽快します」

- 「術後はインスリンを使用しません」

- 「少量であれば間食をしても大丈夫です」

- 「血糖のコントロールは術後の合併症を予防するために必要です」

④ 「血糖のコントロールは術後の合併症を予防するために必要です」

手術は膵癌に対するもので糖尿病が軽快するものではなく、引き続き合併症を予防する目的も含めて、インスリンや食事療法を併せた血糖コントロールが必要である。

▶午前45

冠動脈バイパス術〈CABG〉後5時間が経過したとき、心囊ドレーンからの排液が減少し、血圧低下と脈圧の狭小化とがあり、「息苦しい」と患者が訴えた。

最も考えられるのはどれか。

- 肺梗塞

- 不整脈

- 心筋虚血

- 心タンポナーデ

④ 心タンポナーデ

心タンポナーデは、心臓と心外膜の間にある心嚢液が大量に貯留し、心臓の拡張が抑制された状態をいい、心拍出量が低下するため、血圧低下や頻脈、呼吸困難などが起きる。

▶午前46

Aさん(48歳、男性)は、直腸癌のため全身麻酔下で手術中、出血量が多く輸血が行われていたところ、41℃に体温が上昇し、頻脈となり、血圧が低下した。麻酔科医は下顎から頸部の筋肉の硬直を確認した。既往歴に特記すべきことはない。

この状況の原因として考えられるのはどれか。

- アナフィラキシー

- 悪性高熱症

- 菌血症

- 貧血

② 悪性高熱症

悪性高熱症は全身麻酔時にまれに起こる、異常な筋収縮(筋肉の硬直)や体温の急上昇をもたらす疾患である。

▶午前47

慢性副鼻腔炎についての説明で適切なのはどれか。

- 1週間の内服で症状が軽減すれば受診の必要はない。

- 発症後1週は空気感染の危険性がある。

- 眼窩内感染を起こす危険性がある。

- 透明の鼻汁が特徴的である。

③ 眼窩内感染を起こす危険性がある。

慢性副鼻腔炎は炎症によって慢性的に副鼻腔内に膿がたまる病気で、副鼻腔に距離の近い眼窩内に感染を引き起こすおそれがある。

×① 1週間の内服で症状が軽減すれば受診の必要はない。

薬物療法としては抗菌薬の長期投与が行われ、1週間の内服で症状が軽減しても受診を続ける必要がある。

×② 発症後1週は空気感染の危険性がある。

副鼻腔炎はウイルスや細菌の感染またはアレルギーによる炎症が原因となるが、空気感染は引き起こさない。

×④ 透明の鼻汁が特徴的である。

粘調な鼻汁や鼻ポリープ(鼻茸)が特徴である。

▶午前48

過活動膀胱の説明で正しいのはどれか。

- 尿意切迫感がある。

- 失禁することはない。

- 水分を制限して治療する。

- 50歳台の有病率が最も高い。

① 尿意切迫感がある。

過活動膀胱は、膀胱のコントロールがうまくいかずに急に尿意を催す尿意切迫感を特徴とする。

×② 失禁することはない。

尿意切迫感に伴い、排泄が間に合わずに失禁につながる切迫性尿失禁が多くみられる。

×③ 水分を制限して治療する。

過活動膀胱の治療には、行動療法(膀胱や骨盤底筋の訓練)や薬物療法(抗コリン薬)がとられる。水分の過度な制限は腎臓や膀胱への負担、脱水につながるため、適切な水分を摂取する。

×④ 50歳台の有病率が最も高い。

加齢とともに有病率は高く、80歳以上で最も高い。

▶午前49

ハヴィガースト, R. J.による発達課題のうち、老年期の発達課題はどれか。

- 健康の衰退に適応する。

- 大人の余暇活動を充実する。

- 個人としての自立を達成する。

- 大人の社会的な責任を果たす。

① 健康の衰退に適応する。

ハヴィガーストは成長段階ごとに果たすべき発達課題を示しており、老年期は、体力と健康の衰退・退職と収入の減少・配偶者の死などに適応する時期である。②は中年期、③と④は青年期の発達課題である。

▶午前50

エイジズムを示す発言はどれか。

- 「介護を要する高齢者を社会で支えるべきだ」

- 「後期高齢者は車の運転免許証を返納するべきだ」

- 「認知症の患者の治療方針は医療従事者が決めるべきだ」

- 「高齢者が潜在的に持つ力を発揮できるような環境を整えるべきだ」

② 「後期高齢者は車の運転免許証を返納するべきだ」

エイジズムとは年齢による偏見や差別をいい、特に高齢者に対して行われる。後期高齢者の運転能力を一律に決めつけ(偏見)、後期高齢者に限り返納を迫っている(差別)。

▶午前51

高齢者の栄養管理について栄養サポートチーム〈NST〉と連携するときに、病棟看護師が行う看護活動で最も適切なのはどれか。

- 同時期に他のサポートチームが介入しないようにする。

- 栄養管理が不十分な高齢者のケアについて助言を得る。

- 家族にも栄養サポートチーム〈NST〉の一員になるよう勧める。

- 経管栄養法を行っている高齢者数を減らす方法を一緒に考える。

② 栄養管理が不十分な高齢者のケアについて助言を得る。

栄養サポートチーム〈NST〉とは、多職種が連携して個々の患者の栄養状態、摂食・嚥下能力に応じた最適な栄養療法を行う医療チームであり、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士、歯科医師などで構成される。

▶午前52

Aさん(102歳、女性)は、重度の廃用症候群のために5年前から発語が少なく体を動かすことができない。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返し、終末期である。同居している家族は積極的な治療をしないことを希望し、自宅でAさんを看取ることを決めた。

Aさんの家族への退院時の指導で最も適切なのはどれか。

- 「24時間付き添ってあげましょう」

- 「おむつの重さで尿量を測定しましょう」

- 「苦しそうになったら救急車を呼びましょう」

- 「Aさんが食べたければ食べさせてあげましょう」

④ 「Aさんが食べたければ食べさせてあげましょう」

積極的な治療を希望しない終末期患者やその家族の意思や自己決定を尊重することが求められる。

▶午前53

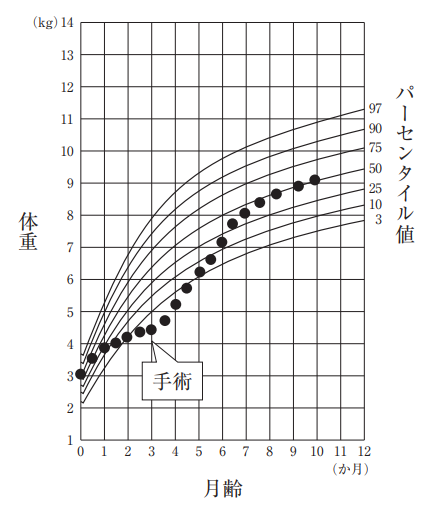

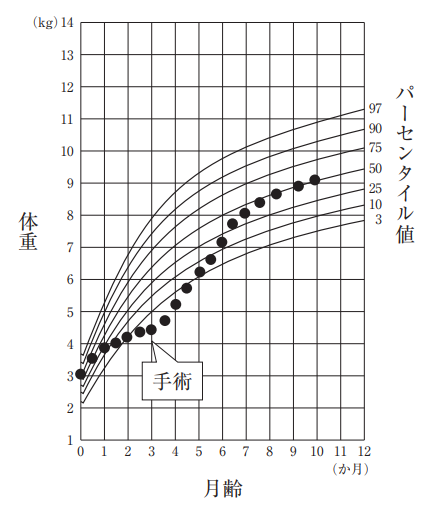

Aちゃん(生後10か月、男児)は、先天性心疾患のため手術を受けた。Aちゃんの体重の変化を図に示す。

手術後から現在までの体重の変化に対する評価で適切なのはどれか。

- 体重増加の不良

- 過度な体重増加

- 標準的な体重増加

- キャッチアップ現象

④ キャッチアップ現象

キャッチアップ現象とは、乳児等が病気や障害により成長不良となった後、その状況が改善されると成長速度が加速し、通常の発育に追いつくことをいう。図では、月齢3~4か月に3パーセンタイル未満(同月齢の中で3%未満)となった体重が、8か月ころには50パーセンタイル(中央値)付近に追いついていることがわかる。

▶午前54

小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。

- 不全骨折しやすい。

- 圧迫骨折しやすい。

- 骨折部が変形しやすい。

- 骨癒合不全を起こしやすい。

① 不全骨折しやすい。

不全骨折とは、外傷による骨折で骨の連続性が一部残ったものをいい、小児では骨が柔らかく弾力性が高いため不全骨折が多く、特に亀裂を伴って曲がる若木骨折が多くみられる。

×② 圧迫骨折しやすい。

圧迫骨折は、加齢による骨粗鬆症に伴って多く生じる腰椎や脊椎などの骨折である。

×③ 骨折部が変形しやすい。

×④ 骨癒合不全を起こしやすい。

小児は自然にずれなく治癒するための自家矯正力が高いため、骨折後に変形や骨癒合不全を起こしにくい。

▶午前55

就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。

- 時差出勤――母子保健法

- 産前産後の休業――児童福祉法

- 軽易業務への転換――母体保護法

- 危険有害業務の制限――労働基準法

④ 危険有害業務の制限――労働基準法

労働基準法に基づき、妊産婦等の危険有害業務の就業制限が規定されている。

×① 時差出勤――母子保健法

男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中の時差出勤が規定されている。

×② 産前産後の休業――児童福祉法

労働基準法に基づき、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。

×③ 軽易業務への転換――母体保護法

労働基準法に基づき、女性の請求による妊婦の軽易業務転換が規定されている。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午前56

低用量経口避妊薬について正しいのはどれか。

- 血栓症のリスクは増加しない。

- 1日飲み忘れたときは中止する。

- 授乳期間を通じて内服は可能である。

- 副効用に月経前症候群〈PMS〉の軽減がある。

④ 副効用に月経前症候群〈PMS〉の軽減がある。

低用量経口避妊薬は、避妊効果のほか、月経前症候群〈PMS〉や月経不順の改善にも効果がある

×① 血栓症のリスクは増加しない。

副作用〈有害事象〉として、吐き気やめまい、浮腫などの症状が現れるほか、血栓症のリスクを高める。

×② 1日飲み忘れたときは中止する。

低用量経口避妊薬は生理後継続して毎日飲む必要があるが、1日の飲み忘れであれば翌日に気づいた時点と決まった時間に飲むことで一定の避妊効果は持続する。

×③ 授乳期間を通じて内服は可能である。

授乳中の低用量経口避妊薬は乳汁の分泌に影響を及ぼすため、産後6か月を経過するまでは控えることとされる。

▶午前57

常位胎盤早期剝離のリスク因子はどれか。

- 肥満

- 妊娠糖尿病

- 帝王切開術の既往

- 妊娠高血圧症候群

④ 妊娠高血圧症候群

妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降に高血圧(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上)を認めるもので、胎盤が子宮壁から剥がれる常位胎盤早期剥離のリスク因子である。

▶午前58

地域精神保健活動における二次予防はどれか。

- 精神科病院で統合失調症患者に作業療法を行う。

- 精神疾患患者に再燃を予防するための教育を行う。

- 地域の住民を対象にストレスマネジメントの講演会を行う。

- 会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。

④ 会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。

疾病の予防対策には、生活習慣の改善や予防接種等により発症そのものを予防する一次予防、検診等により発症の早期発見・早期治療により重症化を予防する二次予防、リハビリテーション等により疾病の進行後の社会復帰を図る三次予防がある。③は一次予防、①と②は三次予防である。

*第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80

▶午前59

疾患と確定診断のために用いられる検査との組合せで最も適切なのはどれか。

- 脳炎――脳脊髄液検査

- パニック障害――脳波検査

- 特発性てんかん――頭部MRI

- パーソナリティ障害――頭部CT

① 脳炎――脳脊髄液検査

脳内へのウイルス等の侵入により起こる脳炎の検査として、多くは腰椎穿刺による脳脊髄液検査により、細胞数の増加や髄液圧、蛋白の上昇などを確認し、診断を確定する。

▶午前60

生活技能訓練〈SST〉について正しいのはどれか。

- 退院支援プログラムの1つである。

- 診断を確定する目的で実施される。

- セルフヘルプグループの一種である。

- 精神分析の考え方を応用したプログラムである。

① 退院支援プログラムの1つである。

生活技能訓練〈SST〉とは、主に精神疾患を持った患者が退院に向けて社会生活・対人関係の課題を解決するスキルを身に付けるため、少人数のグループで行う認知行動療法によるリハビリテーション(三次予防)技法である。

▶午前61

精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。

- 私宅監置の廃止

- 任意入院の新設

- 通院医療公費負担制度の導入

- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設

④ 精神障害者保健福祉手帳制度の創設

精神障害者保健福祉手帳は、平成7年(1995年)の精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(精神保健福祉法)への改正により創設された。手帳の交付により、所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置等が受けられる。

×① 私宅監置の廃止

精神障害者の私宅監置は、昭和25年(1950年)の精神衛生法制定時に廃止された。

×② 任意入院の新設

精神障害者本人の同意に基づく任意入院は、昭和62年(1987年)の精神保健法改正時に新設された。

×③ 通院医療公費負担制度の導入

精神障害者の通院医療公費負担制度は、昭和40年(1965年)の精神衛生法改正時に導入された。なお、平成18年(2006年)からは障害者総合支援法の自立支援医療制度に一元化されている。

*第3編2章 4.1〕精神保健対策のあゆみ p111~112

▶午前62

介護保険被保険者で介護保険による訪問看護が提供されるのはどれか。

- 脳血管疾患

- 末期の結腸癌

- 脊髄小脳変性症

- 進行性筋ジストロフィー

① 脳血管疾患

65歳以上の第1号被保険者で要介護等認定された者、40歳~64歳の第2号被保険者で脳血管疾患などの特定疾病に罹患して要介護等の認定をされた者には、介護保険による訪問看護の給付が行われる。ただし、②~④などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者には医療保険による給付が行われる。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

*第5編1章 2.保険給付の手続き p221~222

▶午前63

訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。

- 事務所を設置する必要はない。

- 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。

- 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。

- 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。

③ 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。

個人情報の保護に関する法律に基づき、原則として医療・介護関係事業者は利用者本人から保有個人データの開示を求められた場合、本人に対して書面の交付等の方法により、そのデータを遅滞なく開示しなければならない。

×① 事務所を設置する必要はない。

訪問看護ステーションの開設に当たり、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設置することとされている。

×② 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。

利用者等の身体状態や意思を踏まえ、主治医や訪問看護師、介護支援専門員等と調整を行う。

×④ 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。

サービス契約の前に利用者に対して重要事項を説明し、同意を得た上で書面による契約を行い、サービスを開始する。

*第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

▶午前64

医療安全と関連する方法の組合せで誤っているのはどれか。

- 院内感染対策――プライマリナーシング

- 事故防止対策――インシデントレポート

- 医療の質の保証――クリニカルパス

- 手術時の安全対策――タイムアウト

① 院内感染対策――プライマリナーシング

プライマリナーシングは、患者の入院から退院まで一人の看護師が担当する方式をいう。

○② 事故防止対策――インシデントレポート

インシデントレポートは、医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止のために状況把握、要因分析、対策、情報共有を行うものである。

○③ 医療の質の保証――クリニカルパス

クリニカルパスは、良質な医療を効率的、安全・適正に提供するため、入院から退院までの検査や治療の工程を示した診療計画表で、院内で共有することで診療の標準化などが期待される。

○④ 手術時の安全対策――タイムアウト

タイムアウトは手術前の休止をいい、手術に関わる全メンバーが患者の確認、手術部位、手術内容等を口頭で確認し、患者の誤認や手術部位の誤りを防止する医療安全管理対策の一つである。

▶午前65

診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

- 死亡した患者の情報は対象にならない。

- 個人情報の利用目的を特定する必要はない。

- 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。

- 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。

④ 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。

感染症法に基づき、1~4類感染症と5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しんおよび麻しん)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。また、5類感染症のうち麻しん等を除く全数把握対象疾患については7日以内に届け出なければならない。ただし、本人の同意は必要としない。

▶午前67

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

- 国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉――有償資金協力

- 国連教育科学文化機関〈UNESCO〉――児童の健康改善

- 世界保健機関〈WHO〉――感染症対策

- 国際労働機関〈ILO〉――平和維持活動

③ 世界保健機関〈WHO〉――感染症対策

世界保健機関〈WHO〉は感染症対策や衛生統計の実施、国際疾病分類(ICD)等の基準づくり、保健分野における技術協力・研究開発など広範な活動を実施している。

×① 国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉――有償資金協力

開発途上国等への2国間協力として、わが国は国際協力機構〈JICA〉を通じた政府開発援助〈ODA〉(有償資金協力、無償資金協力)を実施している。

×② 国連教育科学文化機関〈UNESCO〉――児童の健康改善

国連児童基金〈UNICEF〉の事業内容である。

×④ 国際労働機関〈ILO〉――平和維持活動

国連平和維持活動〈PKO〉の事業内容である。

*第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39

▶午前68

頭部CTを別に示す。

出血部位について正しいのはどれか。

- 皮下組織

- 硬膜外腔

- くも膜下腔

- 脳実質内

- 脳室内

② 硬膜外腔

硬膜外血腫は頭蓋骨とその内側にある硬膜の間の出血による血腫であり、受傷直後の意識清明期を経て、時間経過により血腫が増大し病変が生じる場合があることが特徴的である。頭部CT写真では、硬膜が頭蓋骨から剥がれて凸レンズ型の白い血腫部分が認められる。

▶午前69

動脈硬化を直視して評価できる血管はどれか。

- 冠動脈

- 眼底動脈

- 大腿動脈

- 腹部大動脈

- 中大脳動脈

② 眼底動脈

眼底動脈は検眼鏡等を用いた眼底検査により直視で評価を行うことができる。

▶午前70

接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応で正しいのはどれか。

- Ⅰ型

- Ⅱ型

- Ⅲ型

- Ⅳ型

- Ⅴ型

④ Ⅳ型

アレルギー反応はⅠ型からⅣ型に分類される。Ⅳ型アレルギー(遅延型アレルギー)は感作リンパ球が関与するもので、金属アレルギーや接触皮膚炎、ツベルクリン反応などが挙げられる。

▶午前71

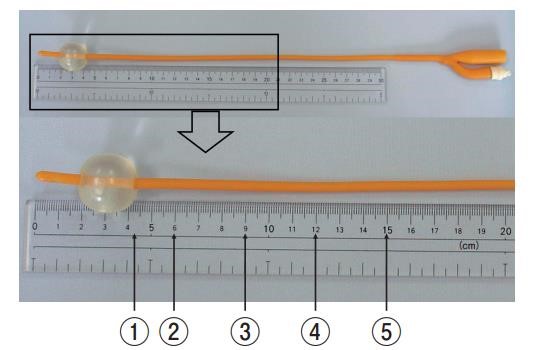

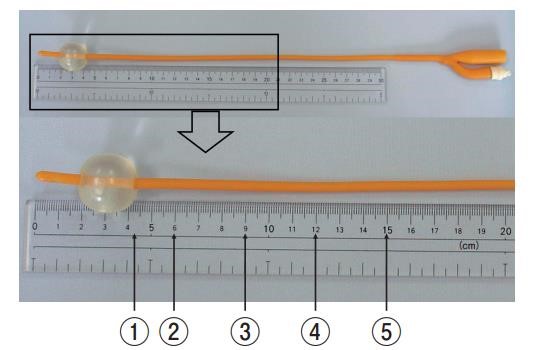

膀胱留置カテーテルの写真を別に示す。

成人女性に膀胱留置カテーテルが挿入されている場合、体内に留置されている長さで最も適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

③ ③

女性の膀胱留置カテーテルは、尿道の長さよりも少し長い約4~7cmを挿入する。膀胱に到達後、滅菌蒸留水を注入して膨らます固定用バルーンの位置が①約4cmであり、そこから③9cmまでが約5cmであるため、体内に留置されている長さとして適切である。なお、男性では約18~20cmがカテーテルの長さである。

▶午前72

Aさん(60歳、男性)は、胃癌の手術目的で入院した。大動脈弁置換術を受けた既往があり、内服していたワルファリンをヘパリンに変更することになった。

確認すべきAさんの検査データはどれか。

- PT-INR

- 赤血球数

- 白血球数

- 出血時間

- ヘモグロビン値

① PT-INR

ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤であるが、出血を起こす、出血が止まらなくなることがあり、手術前に血液の凝固能を示すPT-INRの検査データを用いて、内服薬の変更に向けた量の調整を行う必要がある。

▶午前73

膀胱癌のため尿路ストーマを造設する予定の患者への説明で適切なのはどれか。

- 「尿道の一部を体外に出して排泄口を造ります」

- 「尿意を感じたらトイレで尿を捨てます」

- 「ストーマの装具は毎日貼り替えます」

- 「ストーマに装具を付けて入浴します」

- 「水分の摂りすぎに注意が必要です」

④ 「ストーマに装具を付けて入浴します」

尿路ストーマは、膀胱癌などで通常の尿路に障害が起きた場合に、尿路を変更して体外に造設される開口部をいい、尿を集めるための袋(ストーマ装具)を装着・適宜交換する必要がある。常に尿は排出されるため、入浴時も装着する。

×① 「尿道の一部を体外に出して排泄口を造ります」

尿管の一部を体外に出して開口部を造設する。

×② 「尿意を感じたらトイレで尿を捨てます」

尿路ストーマを造設すると尿意を感じなくなる。

×③ 「ストーマの装具は毎日貼り替えます」

ストーマ装具は、数日に1回の目安で交換する。

×⑤ 「水分の摂りすぎに注意が必要です」

尿路感染等を防ぐため、水分摂取を控える必要はない。

▶午前74

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)で正しいのはどれか。

- 光熱費は自己負担である。

- 12人を1つのユニットとしている。

- 看護師の配置が義務付けられている。

- 介護保険制度の施設サービスである。

- 臨死期は提携している病院に入院する。

① 光熱費は自己負担である。

利用者の居住にかかる費用(水道光熱費・部屋代)、食費にかかる費用(食材費・調理費)などは保険給付の対象外(自己負担)となっている。

×② 12人を1つのユニットとしている。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活(1ユニット5~9人)を営む住居で日常生活上の世話や機能訓練を受けるものである。

×③ 看護師の配置が義務付けられている。

介護従事者の配置は定められているが、看護師等医療従事者の配置は義務づけられていない。

×④ 介護保険制度の施設サービスである。

介護保険制度の地域密着型サービスである。

×⑤ 臨死期は提携している病院に入院する。

居住者は訪問看護を受けることができ、臨死期の看取りも可能である。

*第5編2章 5.5〕高齢者の住まい対策 p242~243

▶午前75

Aちゃん(3歳、女児)は、病室で朝食を食べていた。そこに、医師が訪室して採血を行いたいと話したところ、Aちゃんは何も答えず下を向いて泣き始めた。その様子を見ていた看護師は、Aちゃんは朝食を中断して採血されるのは嫌だと思っているようなので、朝食後に採血して欲しいと医師に話した。

この看護師の対応の根拠となる概念はどれか。

- アセント

- コンセント

- アドボカシー

- ノーマライゼーション

- ノンコンプライアンス

③ アドボカシー

アドボカシーは、権利擁護、代弁などの意で、患者や認知症高齢者など本人の意思や自己決定を尊重し、本人の保護を図ることが求められる。

*第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p245

▶午前76

3か月の乳児の親に対する問診で適切でないのはどれか。

- 「寝返りをしますか」

- 「あやすとよく笑いますか」

- 「物を見て上下左右に目で追いますか」

- 「アーアー、ウーウーなど声を出しますか」

- 「腹ばいにすると腕で体を支えて頭を持ち上げますか」

① 「寝返りをしますか」

DENVERⅡ(デンバー発達判定法)が示す乳児の粗大運動の発達目安では、寝返りは5~6か月ころとされ、3か月の乳児についての問診としては適切でない。

▶午前77

萎縮性腟炎に伴う状態について正しいのはどれか。

- 性交痛

- 白色の帯下

- 腟壁の肥厚化

- 腟の自浄作用の亢進

- エストロゲン分泌の増加

① 性交痛

萎縮性腟炎は、主に閉経前後の更年期において女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下して、膣壁の萎縮や乾燥から炎症が起きるもので、性交痛が起こりやすくなる。

▶午前78

うつ病で入院している患者が「自分は重大な過ちで皆に迷惑をかけてしまいました。死んでおわびします」という妄想を訴えた。

この患者にみられるのはどれか。

- 罪業妄想

- 心気妄想

- 追跡妄想

- 被毒妄想

- 貧困妄想

① 罪業妄想

罪業妄想はうつ病による妄想症状の一つで、自分の過去の出来事を重大な過ちとして過度に自責の念を抱く。

×② 心気妄想

心気妄想はうつ病による妄想症状の一つで、微細な身体の不調を重い病気と思い込む。

×③ 追跡妄想

追跡妄想は統合失調症による妄想症状の一つで、追跡・尾行されていると思い込む。

×④ 被毒妄想

被毒妄想は統合失調症による妄想症状の一つで、食べ物等に毒を盛られたと思い込む。

×⑤ 貧困妄想

品行妄想はうつ病による妄想症状の一つで、実際以上に経済的に困窮していると思い込む。

▶午前79

訪問看護師が人工肛門を造設して退院した在宅療養者を訪問すると「便が漏れるため外出ができない」と相談を受けた。観察すると、ストーマパウチの面板が皮膚に密着していない。

看護師の対応で適切なのはどれか。

- 無菌操作で交換する。

- 頻回に交換するよう説明する。

- 面板を温めて皮膚に貼付する。

- 面板を人工肛門より小さめに切る。

- 腹壁の皮膚を寄せて面板を貼付する。

③ 面板を温めて皮膚に貼付する。

人工肛門(ストーマ)は腸管を腹部の皮膚から出して固定した便の出口で、便を集める袋(ストーマ装具)を用いて受け止める。ストーマ装具の密着性を向上させるため、皮膚に粘着させる面板部を温めて装具を貼ることが適している。

×① 無菌操作で交換する。

無菌状態ではないストーマの装具交換に当たっては、滅菌手袋の装着など無菌操作は不要である。

×② 頻回に交換するよう説明する。

皮膚障害のおそれもあるため、ストーマ装具は数日に1回の目安で交換する。

×④ 面板を人工肛門より小さめに切る。

ストーマは腸管の動きに伴い大きさが変わるため、装具の穴はストーマよりも大きくする。

×⑤ 腹壁の皮膚を寄せて面板を貼付する。

便が漏れ出ることのないよう、腹壁のしわを伸ばしてストーマ装具を貼る。

▶午前80

トリアージタグを装着する部位の優先順位で適切なのはどれか。

- 頸部→右手→左手→右足→左足

- 頸部→左手→左足→右手→右足

- 右手→右足→左手→左足→頸部

- 右手→左手→右足→左足→頸部

- 左手→右手→左足→右足→頸部

④ 右手→左手→右足→左足→頸部

トリアージ(災害時等の治療優先度の決定)の際にはトリアージタグ(識別票)を利用し、傷病者の緊急度に応じて、優先順に赤、黄、緑、黒と分類し、傷病者の右手(不可能の場合は左手→右足→左足→頸部の順で代替)に装着する。

▶午前81

立ち直り反射に関与するのはどれか。2つ選べ。

- 視細胞

- コルチ器

- 圧受容器

- 化学受容器

- 頸筋の筋紡錘

① 視細胞

⑤ 頸筋の筋紡錘

立ち直り反射はヒトが身体の平衡や姿勢を保持するための姿勢反射の一つで、その中枢は中脳にあり、視覚や頸筋はこれに関与する。

▶午前82

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 感染者の嘔吐物との接触

- 感染者の咳による曝露

- 感染者の糞便との接触

- 感染者からの輸血

- 感染者との性行為

④ 感染者からの輸血

⑤ 感染者との性行為

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の主な感染経路は、「HIV感染者との性行為」「血液または血液製剤の輸注」「母子感染(垂直感染)」の3つである。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午前83

慢性腎不全によって起こるのはどれか。2つ選べ。

- 低血圧

- 低リン血症

- 低カリウム血症

- 低カルシウム血症

- 代謝性アシドーシス

④ 低カルシウム血症

⑤ 代謝性アシドーシス

④ 腎臓はカルシウム吸収を促進するビタミンDの活性化を行っており、慢性腎不全により腎機能が低下することで低カルシウム血症が起こる。

⑤ 腎臓は重炭酸(HCO3)を調節して血液を弱アルカリ性に保っており、慢性腎不全により腎機能が低下することで血液が酸性に傾く代謝性アシドーシスが起こる。

×① 低血圧

水分やナトリウムの排泄低下により、血液量が増加して高血圧が起こる。

×② 低リン血症

×③ 低カリウム血症

リンやカリウム等の毒性物質の排泄低下により、高リン血症や高カリウム血症が起こる。

▶午前84

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。

- 離婚調停の支援

- 成年後見制度の利用

- 保健所による自立支援

- 婦人相談員による相談

- 裁判所による接近禁止命令

④ 婦人相談員による相談

⑤ 裁判所による接近禁止命令

同法に基づき、配偶者暴力相談支援センターでは通報を受けて婦人相談員による相談や自立支援、一時保護を行い、裁判所では加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令を行う。

*第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p238

▶午前85

パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定に適した部位はどれか。2つ選べ。

- 背部

- 上腕

- 指先

- 耳たぶ

- 大部

③ 指先

④ 耳たぶ

パルスオキシメータは、指先や耳たぶに装着して経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉と脈拍数を計測する測定器である。なお、それらの測定部位に末梢循環不全がある場合は、正確な測定のために避ける。

▶午前86

Aさん(60歳、男性)は、転倒して第5頸椎レベルの脊髄を損傷した。肩を上げることはできるが、上肢はわずかに指先を動かせる程度である。呼吸数22/分、脈拍86/分、血圧100/70mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%であった。Aさんは「息がしづらい」と言っている。

Aさんの状態で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 低酸素血症がある。

- 胸郭運動がみられる。

- 無気肺を起こしやすい。

- 腹式呼吸を行っている。

- 閉塞性換気障害を起こしている。

③ 無気肺を起こしやすい。

④ 腹式呼吸を行っている。

第5頸椎レベルの脊髄の損傷では、横隔膜の機能は残っているものの、肋間筋が働かずに呼吸が浅くなる。そのため、肋間筋を使う胸式呼吸ではなく横隔膜を使う腹式呼吸となり、合併症として深い呼吸ができないことが一因となる無気肺が生じやすい。

▶午前87

Aさん(35歳、女性、会社員)は、動悸、手指の震え及び体重減少があり、受診したところ、頻脈と眼球突出とを指摘され抗甲状腺薬の内服を開始した。Aさんは看護師に「仕事のストレスは寝る前にビールを飲むことで解消するようにしているが、ちょっとしたことでイライラして眠れない」と話した。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「仕事を休みましょう」

- 「禁酒する必要があります」

- 「積極的に運動しましょう」

- 「発熱したときは受診してください」

- 「病気が原因でイライラしやすくなります」

④ 「発熱したときは受診してください」

⑤ 「病気が原因でイライラしやすくなります」

頻脈や不整脈、眼球突出は甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の特徴であり、動悸や体重減少、発汗、精神的ないらいらなどが生じることがある。その治療薬である抗甲状腺薬の副作用〈有害事象〉の一つとして、白血球のうち好中球等の減少による易感染から高熱等を発症する無顆粒球症がある。

▶午前88

Aさん(42歳、女性)は、2週前から腰痛と坐骨神経痛とを発症し整形外科で処方された鎮痛薬を内服している。帯下が増えて臭いもあるため婦人科を受診し、子宮頸癌と診断された。

進行期を決めるためにAさんに行われる検査で適切なのはどれか。2つ選べ。

- ヒトパピローマウイルス検査

- 小腸内視鏡検査

- 腎盂尿管造影

- 脊髄造影

- CT

③ 腎盂尿管造影

⑤ CT

ヒトパピローマウイルス〈HPV〉検査や精密検査を踏まえて子宮頸癌と診断された後に、子宮周囲組織への広がりや転移の有無などの進行度を確認するため、CTやMRIによる画像診断、腎盂尿管造影が行われる。

▶午前89

児の免疫に関する説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 胎児期は胎盤を通じて母体からIgGを受け取る。

- 出生後は母乳からIgMを受け取る。

- 生後3か月ころに免疫グロブリンが最も少なくなる。

- 1歳ころから抗体の産生が盛んになる。

- 3歳ころにIgAが成人と同じレベルに達する。

① 胎児期は胎盤を通じて母体からIgGを受け取る。

③ 生後3か月ころに免疫グロブリンが最も少なくなる。

免疫グロブリンのうちIgGは胎児期に胎盤を通じて母胎から受け取るもので、出生後にIgGは減少して生後3~4か月ころに最も少なくなり、免疫グロブリン総量としても最も少なくなる時期である。

×② 出生後は母乳からIgMを受け取る。

×⑤ 3歳ころにIgAが成人と同じレベルに達する。

母乳に豊富に含まれるものはIgAで、出生以降徐々に増加し、10歳ころに成人と同じレベルに達する。

×④ 1歳ころから抗体の産生が盛んになる。

抗体の産出は出生から盛んになる(IgGは出生半年後から)。

▶午前90

500mLの輸液を50滴/分の速度で成人用輸液セットを用いて順調に滴下し、現在80分が経過した。

このときの輸液の残量を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:①②③mL

① 3

② 0

③ 0

80分経過した現在の滴下数は50×80=4,000滴である。成人用輸液セット1mL当たりの滴下数は20滴であるため、使用した輸液は4,000÷20=200mLとなり、輸液の残量は当初の500mLから使用した200mLを差し引いた300mLである。

資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第105回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向