第104回看護師国家試験 午前一般問題

平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第104回看護師国家試験

|

|

厚生の指標増刊

国民衛生の動向 2024/2025

発売日:2024.8.27

定価:2,970円(税込)

412頁・B5判

雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。

|

ネット書店

電子書籍

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

午前 一般問題

▶午前26

胸管で正しいのはどれか。

- 弁がない。

- 静脈角に合流する。

- 癌細胞は流入しない。

- 主に蛋白質を輸送する。

② 静脈角に合流する。

胸管は下半身と左上半身のリンパを集めるリンパ管の主管で、左静脈角で静脈に注ぐ。

×① 弁がない。

リンパは静脈と同様に末梢から中枢へと一方向に流れ、リンパ管の弁により逆流を防止している。

×③ 癌細胞は流入しない。

悪性腫瘍は、最初に発生した臓器(原発部位)からリンパ管を通じて離れた場所に転移する特徴がある。

×④ 主に蛋白質を輸送する。

小腸で消化吸収された栄養素のうち中性脂肪等は、リンパ管、胸管を経て全身循環血に移行する。そのほかの蛋白質等は、小腸の毛細血管から門脈へ移行し、肝臓に運ばれた後、全身循環血に移行する。

▶午前27

ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。

- バソプレシン――利尿の促進

- オキシトシン――乳汁産生の促進

- テストステロン――タンパク合成の促進

- アルドステロン――ナトリウムイオン排泄の促進

③ テストステロン――タンパク合成の促進

男性ホルモンであるテストステロン(アンドロゲン)は精巣から分泌され、タンパク合成を促進することにより骨格筋の成長・維持を行い、思春期の男子の第二次性徴発現・成熟に関わっている。

×① バソプレシン――利尿の促進

バソプレシンは抗利尿作用をもつホルモンであり、一次脱水時に分泌が促進され、水再吸収を促して尿量を減少させるなどの働きを持つ。

×② オキシトシン――乳汁産生の促進

オキシトシンは授乳時に児の吸啜刺激で分泌が促進され、母乳の放出や産褥期の子宮復古を促す。分娩後の授乳刺激により乳汁産生を促進するホルモンはプロラクチンである。

×④ アルドステロン――ナトリウムイオン排泄の促進

アルドステロンは副腎皮質から分泌されるホルモンで、腎臓の遠位尿細管に作用することでナトリウムの再吸収を促進し、血圧の調節が行われる。

▶午前28

低体温からの回復に伴う生体の反応はどれか。

- 廃用

- 発汗

- ふるえ

- 乳酸の蓄積

③ ふるえ

低体温は、代謝の低下や外部環境の温度の低下、内分泌疾患(甲状腺機能低下症等)などにより深部体温に近い直腸温が35℃を下回った場合に診断される。ふるえは体温の低下に対し、熱産生を誘導するための生体反応である。

▶午前29

胸部エックス線写真を別に示す。

心胸郭比について正しいのはどれか。

- 小さい。

- 正常である。

- 大きい。

- 測定できない。

③ 大きい。

心胸郭比〈CTR〉とは心臓の幅と胸郭の幅の比率で、50%以下では正常であるが、図では胸郭に対して心臓の幅が50%を超過しており、心胸郭比が大きい心拡大と判断される。

▶午前30

乳癌について正しいのはどれか。

- 乳房の内側に多い。

- 有痛性の腫瘤が特徴である。

- エストロゲン補充療法を行う。

- センチネルリンパ節生検により郭清する範囲を決める。

④ センチネルリンパ節生検により郭清する範囲を決める。

乳癌の転移を調べるためにMRI検査等が行われ、腋窩リンパ節に転移がないまたは疑いと診断された場合、センチネルリンパ節の転移の有無を調べ、郭清(リンパ節切除)を行うかを判断する。

×① 乳房の内側に多い。

乳癌は、乳腺量の多い乳房外側の上部に発生しやすい。

×② 有痛性の腫瘤が特徴である。

乳房腫瘤(しこり)には乳癌を原因とするものがあり、多くは良性の乳腺線維腺腫で可動域のある痛みを伴わない腫瘤である。

×③ エストロゲン補充療法を行う。

乳癌は女性ホルモンであるエストロゲンによって増殖するため、治療にはエストロゲンの作用を抑制する抗エストロゲン薬を使用する。

▶午前31改題

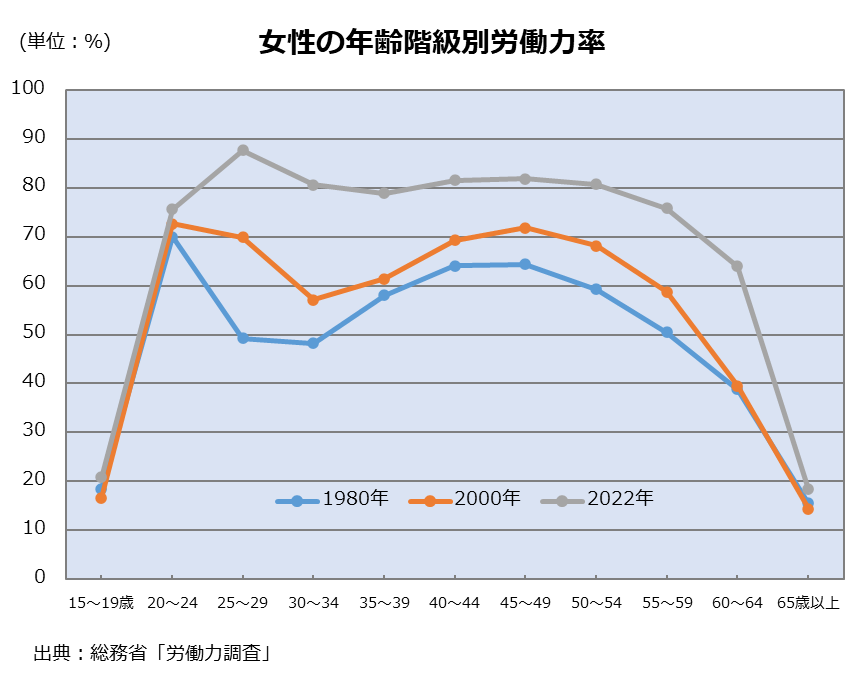

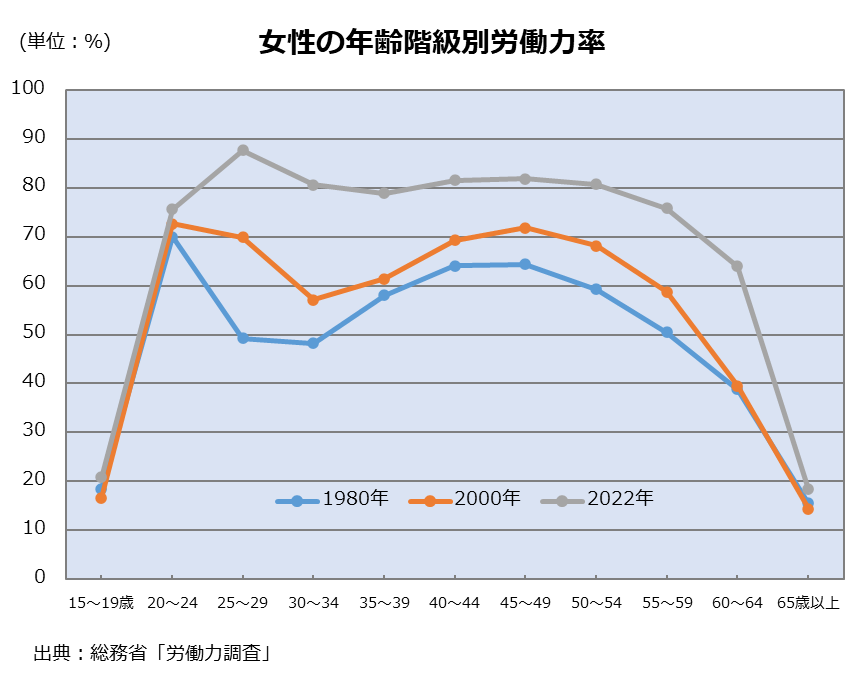

日本の令和4年(2022年)における女性の年齢階級別労働力率の推移を示すグラフの特徴はどれか。

- 20歳代をピークとする山型

- 40歳代をピークとする山型

- 20歳代と40歳代をピークとするM字型

- 20歳代から50歳代にかけての逆U字型

③ 20歳代と40歳代をピークとするM字型

女性の年齢階級別労働力率をみると、下図のようになる(1980年/2000年/2022年)。

女性就業の特徴として、子育て期に当たる30歳代に労働力率が低下し、20歳代と40歳代をピークとするM字カーブが挙げられる。近年は妊産婦の就業に対する法整備や晩婚化の結果、30歳代の落ち込みは緩和されているが、まだこの特徴は認められる。なお、④20歳代から50歳代にかけての逆U字型は男性の特徴である。

*第2編1章 3.労働力人口 p48~49

▶午前32

生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。

- 保健センター

- 福祉事務所

- 保健所

- 病院

② 福祉事務所

生活保護の決定と実施に関する権限は、都道府県知事と市長、福祉事務所を設置する町村の長が有し、多くの場合、その設置する福祉事務所の長に権限が委任されている。

*第5編2章 2.生活保護 p235

▶午前33

環境要因と健康への影響の組合せで正しいのはどれか。

- 高温――難聴

- ヒ素――イタイイタイ病

- オゾンホール――赤外線障害

- 光化学オキシダント――粘膜刺激

④ 光化学オキシダント――粘膜刺激

光化学オキシダントは、窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOC)とが太陽光の作用により反応(光化学反応)して生成される物質で、光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激や呼吸器への悪影響など人間の健康に悪影響を及ぼす。

×① 高温――難聴

高温は熱中症などを引き起こす。

×② ヒ素――イタイイタイ病

イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒による腎障害に骨軟化症などの病態が加わって生じる。

×③ オゾンホール――赤外線障害

オゾン層は地球に降り注ぐ太陽光線のうち有害な紫外線を吸収して地球上の生物を保護しており、オゾン層が破壊され、オゾンホールが生じた場合、紫外線障害を引き起こす。

*第9編2章 1.1〕(6)光化学オキシダント p321

▶午前34

大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。

- 二酸化炭素

- 一酸化窒素

- フッ化水素

- 微小粒子状物質

④ 微小粒子状物質

微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念されるため、環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準が定められている。

*第9編2章 1.1〕(4)微小粒子状物質〈PM2.5〉 p321

▶午前35

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。

- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止

- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止

- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止

- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

④ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの育児休業や、3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮、小学校就学前までの子を養育する労働者の看護休暇の取得や時間外労働の制限を規定している。なお、①、②、③は労働基準法で定められている。

*第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

▶午前36

看護師と患者の信頼関係の構築において最も考慮すべき要素はどれか。

- 病院の方針

- 看護師の思い

- 患者の価値観

- 家族の経済状況

③ 患者の価値観

看護師の患者との信頼関係は言語的、非言語的コミュニケーションを基に構築され、患者の価値観を尊重して傾聴、対話を行う。

▶午前37

終末期の患者の妻は患者の死期が近いことを受け入れがたい状態である。

妻の気持ちを受容する看護師の言動として最も適切なのはどれか。

- 「今がつらいときですね」

- 「死を受け入れるしかないと思いますよ」

- 「最期にしてあげたいことを考えましょう」

- 「亡くなった後の準備をすぐに始めましょう」

① 「今がつらいときですね」

共感的、肯定的に患者家族の気持ちを理解し、いずれ来る死を徐々に受容できるようサポートすることが重要である。

▶午前38改題

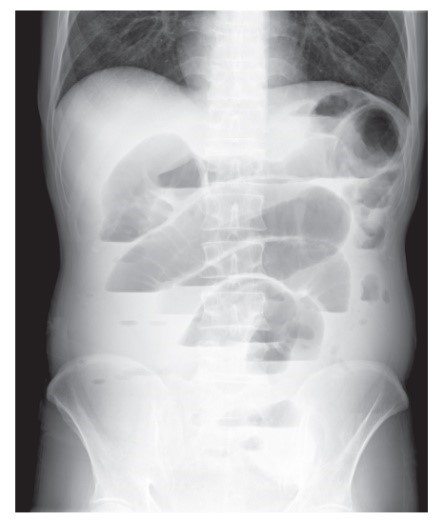

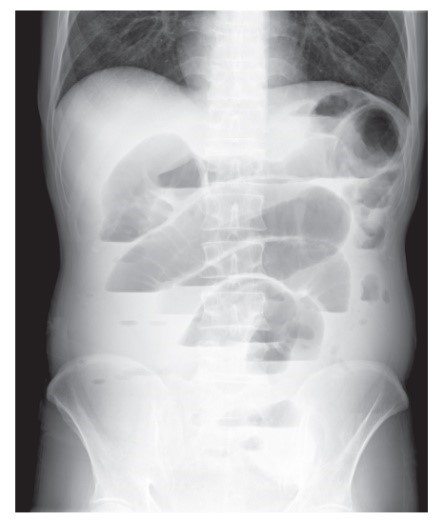

成人の立位の腹部エックス線写真を別に示す。

この所見から最も考えられる疾患はどれか。

- 胆石症

- 腸閉塞

- 潰瘍性大腸炎

- 十二指腸潰瘍

② 腸閉塞

腸閉塞は腸管の内容物が何らかの理由により肛門側へ通過できない状態をいい、立位での腹部エックス線では、腸閉塞に特徴的な空気と液体の貯留によるニボー像(鏡面像)がみられる。

▶午前39

血液の付着した注射針を廃棄する容器はどれか。

- 黄色バイオハザードマーク付きの容器

- 橙色バイオハザードマーク付きの容器

- 赤色バイオハザードマーク付きの容器

- 非感染性廃棄物用の容器

① 黄色バイオハザードマーク付きの容器

感染性廃棄物を収納した容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨され、性状に応じてマークの色を、液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。

*第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p339

▶午前40

臥床している患者に対して看護師が手袋を装着して口腔ケアを実施した。

口腔ケア後の看護師の行動で適切なのはどれか。

- 手袋を外し、すぐに新しい手袋を装着して別の患者のケアを行う。

- 使用した手袋を装着したまま患者の寝衣を交換する。

- 手袋を装着したまま患者の歯ブラシを洗浄する。

- 使用した手袋は一般廃棄物の容器に捨てる。

③ 手袋を装着したまま患者の歯ブラシを洗浄する。

口腔ケア時に唾液(湿性生体物質)を扱う場合は標準的な感染予防策をとる。歯ブラシには口腔ケアで手袋に付着した唾液等と同じ口腔分泌物が付着しているため、手袋を装着したまま歯ブラシの洗浄を行うことは適切である。

×① 手袋を外し、すぐに新しい手袋を装着して別の患者のケアを行う。

手袋の交換時には手洗いを行う。

×② 使用した手袋を装着したまま患者の寝衣を交換する。

口腔分泌物が患者の寝衣に付着するのを防ぐために手袋を外す。

×④ 使用した手袋は一般廃棄物の容器に捨てる。

使用後の手袋は感染性廃棄物として廃棄する。

▶午前41

慢性膵炎の患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。

- 糖質

- 脂質

- 蛋白質

- 脂溶性ビタミン

② 脂質

慢性膵炎は、アルコールの大量摂取などにより膵臓の炎症が慢性的に起こり、膵臓機能が低下している状態をいい、アルコールの制限はもとより、膵臓に含まれるリパーゼ(脂肪分解酵素)の分泌も低下するため、脂質の制限も必要である。

▶午前42

肺血流量が最も減少する体位はどれか。

- 立位

- 座位

- 仰臥位

- Fowler〈ファウラー〉位

① 立位

左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。肺循環では体循環よりも動脈圧が低いため重力の影響を受けやすく、特に立位では肺血流量が最も減少する。

▶午前43

ベンチュリーマスクによる酸素吸入で正しいのはどれか。

- 最適な酸素流量は18L/分である。

- 酸素流量に関係なく加湿器が必要である。

- 24〜50%の安定した吸入酸素濃度が得られる。

- マスクに空気を溜めることのできるバッグがある。

③ 24〜50%の安定した吸入酸素濃度が得られる。

ベンチュリーマスクは酸素療法で用いる酸素投与器具で、色分されたダイリューターで24~50%の酸素濃度を調節する。

×① 最適な酸素流量は18L/分である。

酸素濃度に合わせて酸素流量を変更する。そのため、患者の1回換気量に左右されず安定した投与ができる。

×② 酸素流量に関係なく加湿器が必要である。

高い酸素濃度では加湿器が必要になる場合がある。

×④ マスクに空気を溜めることのできるバッグがある。

リザーバー付き酸素マスクであり、呼気に含まれる酸素をバッグに溜めるため60%以上の高濃度の酸素吸入ができる。

▶午前44

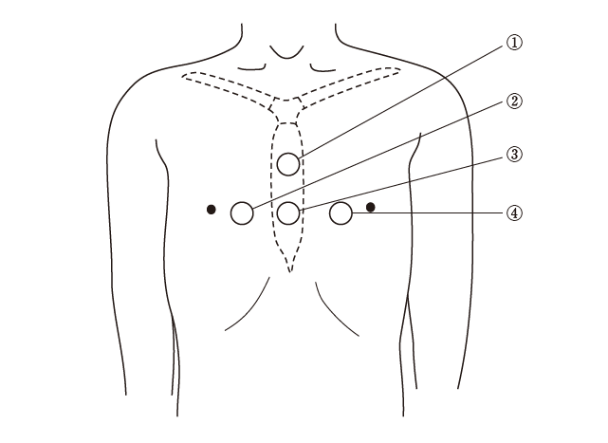

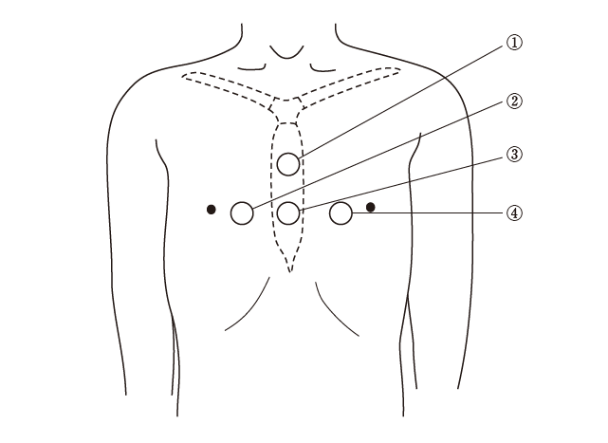

成人の心臓マッサージ法の圧迫部位を図に示す。

正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

③

一次救命処置(BLS)における心肺蘇生法では、胸骨圧迫30回(約5cm沈み込む強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。圧迫箇所は胸骨中央下部である。

▶午前45

生体検査はどれか。

- 尿検査

- 血液検査

- 心電図検査

- 脳脊髄液検査

③ 心電図検査

生体検査は、心電図検査や脳波検査などにより、身体を直接調べる検査である。一方、①尿や②血液、④脊髄液など人体から排出され、または採取された検体を用いた検査を検体検査という。

▶午前46

日本の最近10年の成人を取り巻く社会状況で正しいのはどれか。

- 生産年齢人口の占める割合の増加

- 単独世帯の占める割合の増加

- 非正規雇用者の比率の低下

- 平均初婚年齢の低下

② 単独世帯の占める割合の増加

令和4年(2022年)の全世帯に占める単独世帯の割合は32.9%で、平成22年(2010年)の25.5%から増加している。

×① 生産年齢人口の占める割合の増加

令和5年(2023年)の生産年齢人口(15~64歳人口)割合は59.5%で、平成22年(2010年)の63.8%から減少している。同様に年少人口(0~14歳)割合も減少、老年人口(65歳以上)割合は増加している。

×③ 非正規雇用者の比率の低下

令和5年(2023年)の非正規雇用者の比率は37.0%で、平成22年(2010年)の34.4%から上昇している。

×④ 平均初婚年齢の低下

令和5年(2023年)の平均初婚年齢は夫31.1歳・妻29.7歳で、平成22年(2010年)の夫30.5歳・妻27.0歳からいずれも上昇している。

*第2編1章 1.人口の動向 p41~44

*第2編1章 3.労働力人口 p48~49

*第2編2章 8.婚姻 p68~69

▶午前47

廃用症候群の説明で適切なのはどれか。

- 二次的に低カルシウム血症を発症する。

- 加齢とともに症状の進行は遅くなる。

- 二次的に起立性低血圧を発症する。

- 癌患者ではみられない。

③ 二次的に起立性低血圧を発症する。

廃用症候群は、長期臥床等で活動性が低下することにより、二次的に身体機能が低下した状態をいう。自律神経機能の低下に伴う循環器不全が引き起こす起立性低血圧はその症状の一つである。

×① 二次的に低カルシウム血症を発症する。

廃用症候群の症状の一つとして骨吸収(破骨細胞による古い骨の分解、破壊)があり、その亢進により血中カルシウム濃度が上昇し、高カルシウム血症を引き起こす。

×② 加齢とともに症状の進行は遅くなる。

廃用症候群は高齢者で多くみられ、症状の進行も早い。

×④ 癌患者ではみられない。

癌患者等でも長期入院に伴う活動性の低下により、廃用症候群が起こりうる。

▶午前48

鮮紅色の底面をした水疱を形成し、痛みが強い熱傷創の回復に要する期間はどれか。

- 2〜3日

- 1〜2週

- 3〜4週

- 2〜3か月

② 1〜2週

熱傷はその深さによりⅠ度熱傷、Ⅱ度熱傷(浅達性、深達性)、Ⅲ度熱傷に分類される。鮮紅色の水疱形成がみられるものはⅡ度熱傷であり、そのうち強い痛みを伴うものは浅達性Ⅱ度熱傷で、治癒には1〜2週を要する。なお、無痛に近い深達性Ⅱ度熱傷では治癒に3〜4週を要する。

▶午前49

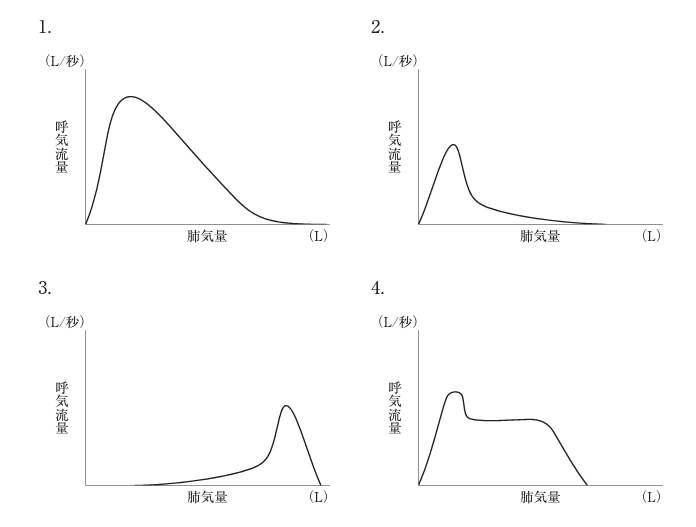

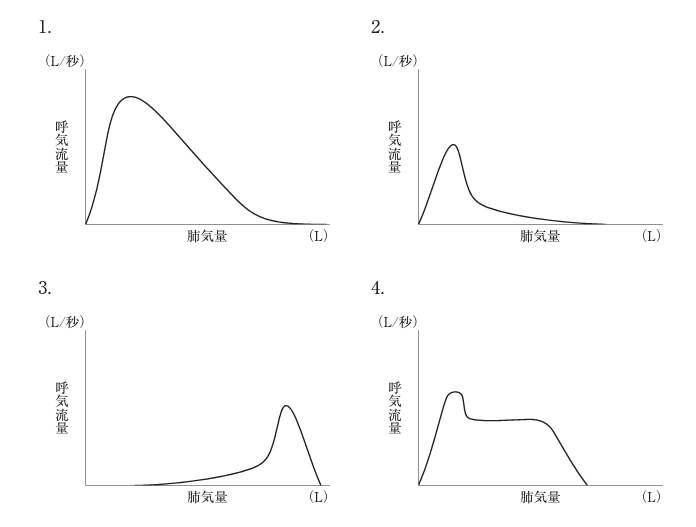

フローボリューム曲線を図に示す。

慢性閉塞性肺疾患の患者の結果はどれか。

②

慢性閉塞性肺疾患の患者の呼吸の特徴として、大きく息を吸い込み吐き出したときの量(%肺活量)は正常であるが、その最初の1秒間に吐き出した割合(1秒率)が基準以下であることが挙げられる。フローボリューム曲線においても、正常な呼吸である①に比べて縦軸の呼気流量が最初に低く、急激に低下しながらも肺気は続いている。

▶午前50

Aさん(39歳、男性、会社員)は、最近口渇が強く、飲水量が増えた。毎日5L以上の水のような薄い排尿があり、夜間に何回も排尿に起きるようになったため病院を受診しホルモン分泌異常を指摘された。

原因と考えられるホルモンが分泌される部位はどれか。

- 視床下部

- 下垂体後葉

- 甲状腺

- 副腎皮質

② 下垂体後葉

成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLであるが、当患者では希釈された薄い排尿が毎日5L以上となっており、下垂体後葉から分泌されるバソプレシン(抗利尿ホルモン)の反応性が低下した尿崩症が考えられる。

▶午前51

眼底検査の前処置で散瞳薬を点眼する際の看護で適切なのはどれか。

- 白内障の既往の有無を確認する。

- 羞明が強くなると説明する。

- 散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。

- 眼を閉じた状態で検査室に誘導する。

② 羞明が強くなると説明する。

散瞳薬は、光の量を調整する虹彩とピントを合わせる毛様体筋を麻痺させることで、瞳孔を閉じにくく開いた状態にして眼底検査の精度を上げるために用いられる。眼に入る光の量が増加することで羞明(光過敏)が強くなる。

×① 白内障の既往の有無を確認する。

散瞳薬は眼圧を上昇させるため、眼圧の上昇が原因である緑内障患者の症状を悪化させることがあり、緑内障の既往の有無を確認する必要がある。

×③ 散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。

散瞳薬の効果が現れるまで30分程度かかり、効果は約6時間残る。

×④ 眼を閉じた状態で検査室に誘導する。

羞明(光過敏)が強くなるため検査室は暗室とするが、眼を閉じて移動する必要はない。

▶午前52

脊髄造影について正しいのはどれか。

- 検査前の食事制限はない。

- 造影剤を硬膜外腔に注入する。

- 検査中のけいれん発作に注意する。

- 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。

③ 検査中のけいれん発作に注意する。

脊髄造影(ミエログラフィ)は、脊柱管内の神経の圧迫による麻痺や痛みの位置・程度を評価する検査で、副作用〈有害事象〉として造影剤によるけいれん発作が挙げられる。

×① 検査前の食事制限はない。

検査当日の食事制限がある。

×② 造影剤を硬膜外腔に注入する。

造影剤を脊髄クモ膜下腔に注入する。

×④ 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。

検査後は造影剤が頭蓋内に流れ込まないよう、頭部を挙上した臥位で安静にする。

▶午前53

Aさん(52歳、女性)は、子宮頸癌で広汎子宮全摘術後に排尿障害を発症した。退院に向けて自己導尿の練習を開始したが、39.0℃の発熱と右背部の叩打痛が出現した。

Aさんの症状の原因として考えられるのはどれか。

- 膀胱炎

- 虫垂炎

- 腎盂腎炎

- 骨盤内膿瘍

③ 腎盂腎炎

腎盂腎炎は、尿管につながる腎盂が、尿道から上行した大腸菌などのグラム陰性桿菌に感染することで起こるもので、高熱や片腎性の肋骨脊柱角叩打痛はその症状である。自己導尿の過程で尿路感染を引き起こしたと考えられる。

▶午前54

流動性知能はどれか。

- 新聞を読む。

- 町内会の役員を務める。

- 結婚式のマナーを知っている。

- 携帯電話に電話番号を登録する。

④ 携帯電話に電話番号を登録する。

流動性知能は新しい情報や体験を覚えて保持する能力であり、10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は加齢とともに低下を続ける。一方、長年の経験や教育、学習から獲得する結晶性知能は、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。

▶午前55

Aさん(66歳、男性)は、尿管結石症で入院し、鎮痛薬の投与と点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。日常生活は自立している。輸液開始の1時間後、Aさんの病室で大きな音がしたので看護師が駆けつけると、Aさんはベッドサイドに座り込んでいた。「トイレに行こうとベッドから立ち上がろうとして、点滴のスタンドをつかんだら滑った」と話した。転倒後の診察の結果に異常はなかった。

Aさんが再び転倒しないための対応で最も適切なのはどれか。

- 床上排泄にする。

- 誰の過失か明らかにする。

- 転倒の原因を一緒に考える。

- 夜間は家族に付き添いを依頼する。

③ 転倒の原因を一緒に考える。

医療事故につながりかねないインシデント(ヒヤリ・ハット)が発生した場合、再発防止を図ることを目的に、速やかにインシデントレポートにより、状況把握、要因分析、対策、職種間の情報共有を実施する。患者本人と一緒に原因を考えることでより正確な再発防止策が実現できる。

▶午前56

Aさん(88歳、女性)は、中等度の認知症である。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。Aさんに入浴を勧めるとAさんは「風呂なんて嫌だ」と強い口調で言い、理由を聞いても話さない。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 全身清拭する。

- 入浴の必要性を説明する。

- 石けんとタオルを見せる。

- 気持ちが落ち着いてから再び入浴を勧める。

④ 気持ちが落ち着いてから再び入浴を勧める。

興奮・攻撃性がみられる患者に対して、興奮を鎮めるために一定時間刺激の少ない状態に置くことが適切である(タイムアウト)。

▶午前57

Aさん(75歳、女性)は、自立した生活を送っている。尿失禁があるため、尿失禁用パッドを使用している。大腿内側部と外陰部の掻痒感を訴え、皮膚科を受診し、外陰部掻痒症と診断された。

このときの指導内容で適切なのはどれか。

- 水分摂取を控える。

- 間欠的自己導尿を行う。

- 尿失禁用パッドの交換頻度を増やす。

- 搔痒感のある部位をアルコール綿で清拭する。

③ 尿失禁用パッドの交換頻度を増やす。

尿失禁用パッドの蒸れにより外陰部掻痒症が発症、悪化していると考えられるため、尿失禁があれば直ちに交換するなど頻度を増やすことが適切である。

×① 水分摂取を控える。

脱水のおそれがあるため、水分制限は行わない。

×② 間欠的自己導尿を行う。

間欠的自己導尿は反射性尿失禁などに適応される。

×④ 搔痒感のある部位をアルコール綿で清拭する。

刺激の強いアルコール綿を清拭に用いない。

▶午前58

手指の巧緻性が低下している高齢者が操作しやすい補聴器の種類はどれか。

- 骨導補聴器

- 耳あな型補聴器

- 耳かけ型補聴器

- ポケット型補聴器

④ ポケット型補聴器

ポケット型補聴器は、音を拾う本体と音を出すイヤホンがコードでつながったタイプで、スイッチやボリュームが比較的大きく、手指の巧緻性が低下している高齢者でも操作しやすい。

×① 骨導補聴器

加齢に伴う難聴は、蝸牛など感音系の器官が障害され、特に高音域が聞こえづらくなる感音性難聴であり、外耳や内耳の伝音性難聴に用いる骨導補聴器は対応していない。

×② 耳あな型補聴器

×③ 耳かけ型補聴器

それぞれ耳あなに入れる、耳にかけるタイプの補聴器であるが、いずれも小型であるため手指の巧緻性が低下している高齢者では操作しにくい。

▶午前59

インフルエンザが流行しているが、小規模多機能型居宅介護を行う事業所では罹患者はいない。

この事業所で看護師が行う罹患予防の対策で最も適切なのはどれか。

- 宿泊の利用を断る。

- 湿度を10%以下に保つ。

- 利用者に手洗いを勧める。

- 利用者に予防的に抗インフルエンザ薬を与薬する。

③ 利用者に手洗いを勧める。

インフルエンザの流行期には、手洗いなどの標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)の徹底や室内環境の調整(湿度50%程度)などに努める。

▶午前60

A君(8歳、男児)は、先天性内反足の手術後、両下腿のギプス固定を行う予定である。手術前にA君に対してギプス固定後の日常生活に関する説明をすることになった。

A君に対する看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「シャワー浴はやめておきましょう」

- 「ギプスの部分を高くしておきましょう」

- 「足のゆびを動かさないようにしましょう」

- 「ギプスを外すまでベッド上で過ごしましょう」

② 「ギプスの部分を高くしておきましょう」

ギプスによる下腿の固定では患部に血液循環不全や浮腫(むくみ)、神経麻痺が生じるおそれがあるため、患部を心臓よりも高くしたり、関節を動かさずに筋肉を収縮させる等尺性運動を行う。

▶午前61

肺高血圧が長期に持続し、肺血管抵抗が上昇することにより、短絡血流が主に左右短絡から右左短絡になった状態はどれか。

- 拡張型心筋症

- 総肺静脈還流異常症

- Fallo〈ファロー〉四徴症

- Eisenmenger〈アイゼンメンジャー〉症候群

④ Eisenmenger〈アイゼンメンジャー〉症候群

▶午前62

出生前診断について正しいのはどれか。

- 遺伝相談は勧めない。

- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。

- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。

- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

② 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。

母体保護法上、「妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者」あるいは「暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者」のみ、人工妊娠中絶の実施が可能とされる。

×① 遺伝相談は勧めない。

出生前診断では、遺伝子異常などの不安の解消やリスクの評価を行うに当たり遺伝相談(カウンセリング)を活用する。

×③ 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。

患者側の意思決定を尊重し、治療の可否にかかわらず診断結果を隠さず伝える必要がある。

×④ 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

出生前診断として、診断が確定できる「確定的検査」(羊水検査、絨毛検査)と、診断が確定できない「非確定的検査」(母体血清マーカー検査、コンバインド検査、NIPT、胎児超音波検査)に大別される。

*第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

▶午前63

妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。

- 飲酒の習慣による巨大児

- 喫煙による神経管形成障害

- 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患

- ビタミンAの過剰摂取による低出生体重児

③ 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患

風疹は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする風疹ウイルスによる感染性疾患で、主に飛沫感染が感染経路である。妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

*第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138

▶午前64

高齢女性に生じやすい疾患と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 腟炎――腟分泌物の酸性化

- 外陰炎――プロゲステロンの減少

- 子宮脱――骨盤底筋群の筋力低下

- 子宮体癌――プロラクチンの増加

③ 子宮脱――骨盤底筋群の筋力低下

骨盤臓器脱(子宮脱)とは、骨盤内の膀胱や子宮、直腸などの臓器が膣口から出てくる女性特有の病気で、加齢や出産に伴う骨盤底筋の弛緩が原因となる。

×① 腟炎――腟分泌物の酸性化

×② 外陰炎――プロゲステロンの減少

膣炎や外陰炎は女性ホルモンであるエストロゲンの減少、それに伴う自浄作用の低下(膣内酸性度の低下)が要因となる。

×④ 子宮体癌――プロラクチンの増加

子宮体癌はエストロゲンの増殖とプロゲステロンの抑制(ホルモンの乱れ)が要因となる。

▶午前65

在胎38週に正常分娩で出生した児で、体重2,400gの児が体重3,000gの児に比べて起こしやすい症状はどれか。

- 高血糖

- 心雑音

- 低体温

- 無呼吸

③ 低体温

体重が2,500g未満の低出生体重児では、体表面積が体の体積に比べて大きいため、急速な熱放散から低体温症に陥りやすいとされる。また、グリコーゲンの貯蔵が少ないため、低出生体重児では低血糖を起こしやすい。

▶午前66

神経伝達物質と精神疾患の組合せで最も関連が強いのはどれか。

- ドパミン――脳血管性認知症

- セロトニン――うつ病

- ヒスタミン――Alzheimer〈アルツハイマー〉病

- アセチルコリン――統合失調症

② セロトニン――うつ病

うつ病発症の一因としてセロトニンの欠乏が考えられており(モノアミン仮説)、選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉などの抗うつ薬では、セロトニンの再取り込みを阻害することで、神経細胞間のセロトニンの量を増やしている。

×① ドパミン――脳血管性認知症

ドパミンは感情の興奮や意欲・学習に関わる神経伝達物質であり、過剰に分泌されると幻覚や妄想などの統合失調症症状が、減少すると運動障害などのパーキンソン病症状が現れるとされる。

×③ ヒスタミン――Alzheimer〈アルツハイマー〉病

ヒスタミンはアレルギー様症状を引き起こす神経伝達物質である。

×④ アセチルコリン――統合失調症

アセチルコリンは副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質であり、その減少はアルツハイマー病との関連が深い。

▶午前67

Aさんの母親は過干渉で、Aさんが反論すると厳しい口調でいつまでもAさんを批判し続けるため、Aさんは母親との関係に悩んできた。その母親と同年代で体格が似ている担当看護師に対し、Aさんは常に反抗的な態度をとり、強い拒絶を示している。

Aさんにみられるのはどれか。

- 投影

- 逆転移

- 反動形成

- 陰性転移

④ 陰性転移

防衛機制とは、直面した危機や困難に対し、その不安を和らげるために無意識に働く心理的な防衛反応である。(陰性)転移は、抑圧された無意識の負の感情を、本来の対象とは別の対象に向けることをいう。

×① 投影

投影は、自分が持っている受け入れがたい感情などを、相手が持っていると思い込むことをいう。

×② 逆転移

逆転移とは、治療者が患者に対して無意識に個人的な感情を向けることをいう。

×③ 反動形成

反動形成は、抑圧された無意識の欲求を表出しないよう、それと反対の意識・行動を強調して示すことをいう。

▶午前68

精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。

- 保健所

- 地方裁判所

- 精神医療審査会

- 地方精神保健福祉審議会

③ 精神医療審査会

精神医療審査会は、措置入院と医療保護入院の要否や、入院患者からの退院請求や処遇改善請求の審査を行う。

*第3編2章 4.3〕精神科の入院制度 p112~114

▶午前69

訪問看護師の関わりで最も適切なのはどれか。

- 看護師の判断で訪問時間を延長する。

- 療養者のライフスタイルを尊重する。

- 1人暮らしの療養者では家族のことは考慮しない。

- 訪問時間以外での療養者との個人的な付き合いを大切にする。

② 療養者のライフスタイルを尊重する。

看護実践における倫理原則として自律尊重があり、訪問看護師が在宅で患者と関わり合う上で患者自身の意思やライフスタイルを大切にすることが重要である。

▶午前70

Aさん(59歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。Parkinson〈パーキンソン〉病で、Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類ステージⅢであり、嚥下に困難がある。要介護2の認定を受けている。

食事の見守りを行う妻への訪問看護師による指導で適切なのはどれか。

- 「食事はきざみ食にしましょう」

- 「食事は決まった時間にしましょう」

- 「食事中はテレビをつけておきましょう」

- 「食べ物を飲み込んだことを確認しましょう」

④ 「食べ物を飲み込んだことを確認しましょう」

パーキンソン病では、手足の振戦や動作緩慢・無動、筋固縮、姿勢反射障害などの運動症状が現れ、その進行により嚥下障害の頻度が高く、特に嚥下反射機能の低下により口腔や喉頭内に食事の残留物が多くみられる。口腔衛生の保持や誤嚥予防のため、その確認が重要である。

▶午前71

Aさん(52歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。妻は末期の肺癌で、今朝自宅で亡くなった。

主治医が死亡診断を行った後のAさんへの訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。

- 葬儀を手配するよう勧める。

- 医療機器は早急に片づけるよう勧める。

- Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。

- 本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。

③ Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。

死別直後は死の衝撃から否認を経て死を受け入れる段階であり、遺族に対するグリーフケアとして、本人の希望を前提に死後処置を行い、死を受容することが適切である。

▶午前72

在宅中心静脈栄養法〈HPN〉について適切なのはどれか。

- 輸液ポンプは外出時には使えない。

- 24時間持続する注入には適さない。

- 輸液の調剤は薬局の薬剤師に依頼できる。

- 家族が管理できることが適用の必須条件である。

③ 輸液の調剤は薬局の薬剤師に依頼できる。

在宅中心静脈栄養法〈HPN〉は在宅で行う中心静脈栄養法で、用いる輸液は医師の処方箋によって薬剤師が調剤する。

×① 輸液ポンプは外出時には使えない。

×② 24時間持続する注入には適さない。

24時間、ポンプを持ち運んで外出時に利用することが可能であり、皮下埋込みポートを用いれば入浴に制限もない。

×④ 家族が管理できることが適用の必須条件である。

療養者もしくはその家族による管理が必要である。

▶午前73

看護サービスの質の評価は、①ストラクチャー(看護サービス提供のための仕組み)、②プロセス(提供される看護サービス)、③アウトカム(看護サービスの成果)に分類される。

アウトカムはどれか。

- 患者の満足度

- 退院指導の実施

- 看護手順の整備の有無

- 看護師1人当たりの患者数

① 患者の満足度

②はプロセス、③と④はストラクチャーに当たる。

▶午前74

医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

- 医療安全管理者の配置

- 厚生労働省へのインシデント報告

- 患者・家族への医療安全指導の実施

- 医療安全支援センターへの医療事故報告

① 医療安全管理者の配置

病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、医療安全管理者や医療対話推進者を配置し、指針の整備、医療安全委員会の設置、職員研修(年2回程度)の実施などの体制を確保する。

×④ 医療安全支援センターへの医療事故報告

医療安全支援センターは都道府県等が設置し、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。医療事故等が発生した場合に病院等の管理者が報告する先は医療事故調査・支援センターである。

*第4編1章 3.9〕医療安全管理体制 p178~179

*第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

▶午前75

災害発生後の時期と災害看護活動の組合せで最も適切なのはどれか。

- 災害発生直後〜数時間――食中毒予防

- 災害発生後3日〜1週――外傷後ストレス障害〈PTSD〉への対応

- 災害発生後1週〜1か月――廃用症候群の予防

- 災害発生後1か月以降――救命処置

③ 災害発生後1週〜1か月――廃用症候群の予防

発災後1週~1か月の中長期にわたる避難所等の生活により活動性が低下することで、身体機能の低下やうつ状態など廃用症候群が生じやすくなるため、適度な運動や歩行などにより予防することが適切である。

×① 災害発生直後〜数時間――食中毒予防

電力や水道などライフラインの途絶により十分な低温管理、加熱、洗浄ができなくなり、食中毒が発生しやすくなるが、発災直後よりも避難所等の生活に移行した後の予防が重要である。

×② 災害発生後3日〜1週――外傷後ストレス障害〈PTSD〉への対応

外傷後ストレス障害〈PTSD〉は発災後1か月以降に生じやすい。なお、発災後数日から数週間の急性期には急性ストレス障害が生じやすい。

×④ 災害発生後1か月以降――救命処置

救命処置は発災直後速やかに行い、死亡や後遺症を減少させることが望ましい。

*第3編2章 4.6〕(7)災害時の支援 p117

*第4編1章 3.6〕災害時医療 p175~176

▶午前76改題

令和4年(2022年)の国連エイズ合同計画〈UNAIDS〉の報告において、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉陽性者が最も多い地域はどれか。

- 東欧・中央アジア

- 西欧・中欧・北アメリカ

- アジア太平洋

- 東部・南部アフリカ

④ 東部・南部アフリカ

HIV/エイズは、その感染力や対策費用の負担の大きさから、世界各国が協力して対策を進めなければならない問題として、マラリア、結核と並び世界の三大感染症ともいわれる。2022年末現在のHIV感染者は3900万人と推定されており、東部・南部アフリカが2080万人と半分以上を占めている。

*第3編3章 3.4〕HIV・エイズ〈AIDS〉 p135~137

▶午前77

タンパク合成が行われる細胞内小器官はどれか。

- 核

- リボソーム

- リソソーム

- ミトコンドリア

- Golgi〈ゴルジ〉装置

② リボソーム

動物や植物など真核生物の細胞内には細胞内小器官が存在し、それぞれ異なる働きを持つ。①核からの遺伝情報を基に②リボソームで合成された蛋白質は、小胞体によって輸送され、⑤ゴルジ体(装置)で濃縮されて、細胞外に分泌される。なお、④ミトコンドリアは細胞内のエネルギー産生や呼吸に関与する。

▶午前78

閉眼に関与する神経はどれか。

- 動眼神経

- 滑車神経

- 三叉神経

- 外転神経

- 顔面神経

⑤ 顔面神経

顔面神経は顔の表情を作る表情筋を支配しており、例えば水痘帯状疱疹ウイルスの感染による末梢性顔面神経麻痺(ハント症候群)では、閉眼ができずに眼が乾燥するなどの症状が現れる。

▶午前79

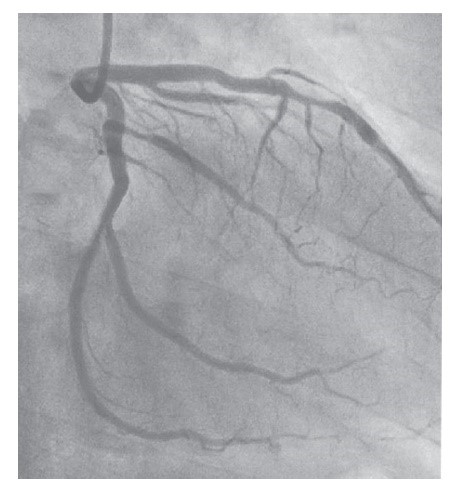

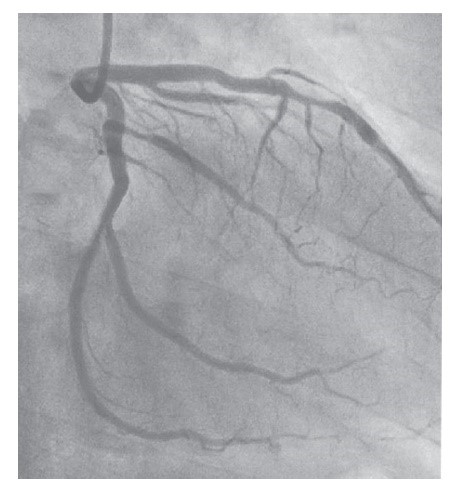

血管造影写真を別に示す。

造影部位で正しいのはどれか。

- 脳動脈

- 冠動脈

- 肺動脈

- 肝動脈

- 腎動脈

② 冠動脈

冠動脈造影検査は、手首の橈骨動脈などからカテーテルを穿刺して、心臓に血液を供給する冠動脈に造影剤を注入し、レントゲンを撮ることでその詰まりの有無等を確認する検査である。図は左冠動脈造影写真で、その狭窄や閉塞により狭心症や心筋梗塞を判断する。

▶午前80

健常な幼児の基本的生活習慣の獲得で正しいのはどれか。

- 1歳6か月でうがいができるようになる。

- 2歳6か月で靴を履けるようになる。

- 3歳でコップを使って飲めるようになる。

- 4歳で手を洗って拭くようになる。

- 5歳で昼寝は1日1回になる。

▶午前81改題

不妊症について正しいのはどれか。

- 6か月間避妊せずに性交渉があっても妊娠しない状態である。

- 頻度は妊娠を希望し避妊しないカップル10組に3組である。

- 体外受精に要する費用は保険適用される。

- 女性の年齢と不妊症の治療効果は関係しない。

- 男性側の原因は7割程度である。

③ 体外受精に要する費用は保険適用される。

不妊症とは妊娠を希望する健康な男女が避妊せずに性交渉をしているにも関わらず一定期間(一般に1年)妊娠しない状態をいい、令和4年(2022年)4月から人工授精等の一般不妊治療と、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療の基本治療が保険適用化された。

▶午前82

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

- スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。

- アセスメントで利用者の疾患を診断する。

- 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。

- ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。

- ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

④ ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。

ケアマネジメントは、要介護者等に対して適切な介護サービスが提供されるように、介護支援専門員が支援・調整を行うプロセスをいう。サービスの提供開始とともに、心身や生活の状況の変化を継続的に把握・評価(モニタリング)し、それに応じて介護サービス計画の修正を行う。

×① スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。

介護保険対象の可否に当たっては、被保険者の申請に基づき市町村が調査し、介護認定審査会が審査・判定を行う(要介護認定)。

×② アセスメントで利用者の疾患を診断する。

介護支援専門員は、医師の診断に基づく利用者の疾患や身体状態、家族の介護能力などを踏まえ、解決すべき課題を把握(アセスメント)する。

×③ 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。

介護支援専門員はアセスメントした課題を解決するための介護サービス計画を作成する。ただし、介護サービス計画は利用者自ら作成することも可能である。

×⑤ ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

ケアマネジメントの提供終了に当たっては、利用者本人の意思に基づき決定する。

*第5編1章 8.3〕介護支援専門員〈ケアマネジャー〉 p228

▶午前83

伸張反射の構成要素はどれか。2つ選べ。

- 骨膜

- 筋紡錘

- 腱紡錘

- 脊髄側角

- 運動神経

② 筋紡錘

⑤ 運動神経

伸張反射は脊髄反射の一つで、筋肉が引き伸ばされると、その筋肉内の筋紡錘が感受して運動神経を伝わり、筋収縮する現象である。

▶午前84

吸息時に収縮する筋はどれか。2つ選べ。

- 腹直筋

- 腹横筋

- 横隔膜

- 外肋間筋

- 内肋間筋

③ 横隔膜

④ 外肋間筋

吸息時には、横隔膜が収縮(下降)し、かつ外肋間筋が収縮(肋骨の上昇と胸郭の拡張)することで、胸腔内の陰圧が強まり、肺がより膨らむ。

▶午前85

多発性硬化症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 脱髄病変が多発する。

- 髄液中のIgGは低下する。

- 視力低下は網脈絡膜炎による。

- MRIは病変の検出に有用である。

- 末梢神経が障害されることが多い。

① 脱髄病変が多発する。

④ MRIは病変の検出に有用である。

多発性硬化症は自己免疫性の神経疾患で、脳や脊髄、視神経が通る脱髄の炎症により、中枢神経内に空間的・時間的に症状が多発する指定難病である。その検査として、脳萎縮などの病変を検出するMRI検査や、炎症・免疫異常(IgGの増加等)を調べるための腰椎穿刺による脳脊髄液検査が行われる。

▶午前86

食道癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 頸部食道に好発する。

- 放射線感受性は低い。

- アルコール飲料は危険因子である。

- 日本では扁平上皮癌に比べて腺癌が多い。

- ヨードを用いた内視鏡検査は早期診断に有用である。

③ アルコール飲料は危険因子である。

⑤ ヨードを用いた内視鏡検査は早期診断に有用である。

③ 食道癌の危険因子は主に飲酒と喫煙である。

⑤ 食道癌の早期発見のためヨード染色(癌細胞以外が染色される)を用いた内視鏡検査が行われ、癌の進行が初期であれば内視鏡的切除で根治が可能となる。

×① 頸部食道に好発する。

胸部食道のうち中部が約半数を占める。

×② 放射線感受性は低い。

放射線感受性は高く、放射線治療が行われる。

×④ 日本では扁平上皮癌に比べて腺癌が多い。

食道癌を組織別にみると、扁平上皮癌が9割近くを占める。

▶午前87

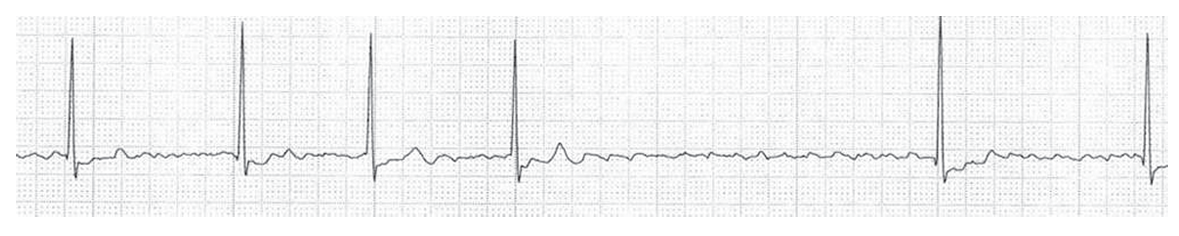

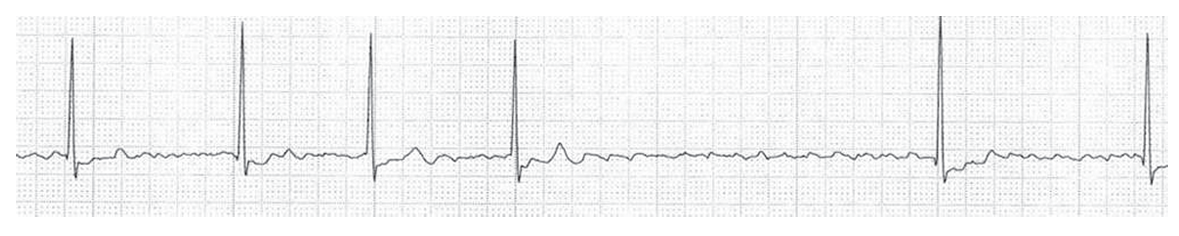

心電図を別に示す。

所見として正しいのはどれか。2つ選べ。

- R-R間隔の不整

- 細動波の出現

- QRS波の消失

- STの上昇

- 陰性T波

① R-R間隔の不整

② 細動波の出現

心室興奮(QRS波)間の時間であるRR間隔の不整と、心房興奮(P波)の消失・基線に不規則な細動波の出現がみられ、心房細動が考えられる。

▶午前88

喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 誤嚥をしやすい。

- 咀嚼がしにくい。

- においが分かりづらい。

- 高い音が聞こえにくい。

- 飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。

③ においが分かりづらい。

⑤ 飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。

咽頭癌の進行により行われる喉頭摘出では、喉頭切除後、気道と食道を完全に分離して、咽頭は食道に、頸部に造影した気管孔は気管・肺に直接つなぐ。通常の鼻呼吸ができなくなりにおいがわかりづらくなるほか、上部食道括約筋の除去により胃食道逆流が起きやすくなる。

×① 誤嚥をしやすい。

気道と食道の分離により、食事が誤って気道に入る誤嚥は起きない。

×② 咀嚼がしにくい。

×④ 高い音が聞こえにくい。

通常、咀嚼機能や聴覚機能に影響は出ない。

▶午前89

改訂版デンバー式発達スクリーニング検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 4領域について判定を行う。

- 適応年齢は0〜6歳である。

- 判定結果は数値で示される。

- 知能指数の判定が可能である。

- 1領域に10の検査項目がある。

① 4領域について判定を行う。

② 適応年齢は0〜6歳である。

改訂版デンバー式発達スクリーニング検査は、0歳(生後16日)から6歳までの乳幼児の発達の程度を、「個人―社会」「微細運動―適応」「言語」「粗大運動」の4領域で判定するものである。

×③ 判定結果は数値で示される。

検査項目ごとに達成しているか否かにより、発達の遅れの疑いや判定不能を判断する。この検査では発達指数(DQ)は示されない。

×④ 知能指数の判定が可能である。

知能指数(IQ)の判定は行われない。

×⑤ 1領域に10の検査項目がある。

4領域に104項目の検査項目がある。

▶午前90

精神障害者のリカバリ〈回復〉の考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 患者に役割をもたせない。

- 薬物療法を主体に展開する。

- 患者の主体的な選択を支援する。

- 患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。

- リカバリ〈回復〉とは病気が治癒したことである。

③ 患者の主体的な選択を支援する。

④ 患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。

リカバリとは、精神障害者が生活や仕事、地域社会などへの参加を主体的に選択する多様な過程であり、症状が残っていても患者のストレングス〈強み・力〉に着目して、生活の質〈QOL〉を向上させることを目的とする。その主体的選択を達成するために周囲の支援は重要な要素である。

資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第104回看護師国家試験

▶ 看護師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 保健師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 助産師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 医師国家試験に出る国民衛生の動向

▶ 薬剤師国家試験に出る国民衛生の動向