看護師国家試験必修問題 10.人体の構造と機能

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目10「人体の構造と機能」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目10「人体の構造と機能」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.人体の基本的な構造と正常な機能 |

内部環境の恒常性 |

| B.人間の死 | 死の三徴候 死亡判定 脳死 |

A.人体の基本的な構造と正常な機能

視覚野

後頭葉にあるのはどれか。

- 嗅覚野

- 視覚野

- 聴覚野

- 体性感覚野

言語野

運動性言語中枢はどれか。

- 中心後回

- 大脳基底核

- Broca〈ブローカ〉野

- Wernicke〈ウェルニッケ〉野

小脳

小脳失調でみられるのはどれか。

- 下肢の麻痺が認められる。

- 姿勢保持が困難になる。

- 血圧が不安定になる。

- 体がこわばる。

三叉神経

三叉神経の機能はどれか。

- 視覚

- 眼球の運動

- 顔面の知覚

- 表情筋の運動

迷走神経

嚥下に関わる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 外転神経

- 滑車神経

- 迷走神経

副交感神経

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

- 瞳孔散大

- 気管支拡張

- 心拍数の増加

- 消化液分泌の促進

神経伝達物質

- 神経伝達物質は、シナプスを介在し、神経細胞間の情報伝達を行う化学物質である。

- 副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質にアセチルコリンがある。

神経伝達物質はどれか。

- アルブミン

- フィブリン

- アセチルコリン

- エリスロポエチン

心臓

- 左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

- 左心室の強力な収縮を支えるため、左心室の心臓壁は右心室や左心房、右心房よりも厚くなっている。

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 大静脈

- 大動脈

- 肺静脈

- 肺動脈

健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

- 右心室

- 右心房

- 左心室

- 左心房

心臓の刺激伝導系

心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。

- 洞房結節

- 房室結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

呼吸中枢

呼吸中枢があるのはどれか。

- 間脳

- 小脳

- 大脳

- 脳幹

脳幹に含まれる部位はどれか。

- 延髄

- 小脳

- 下垂体

- 松果体

胃

胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

- ガストリン

- セクレチン

- 胃抑制ペプチド

- コレシストキニン

肝臓

有害物質を無毒化し排泄する臓器はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 膵臓

- 大腸

肝性脳症

肝性脳症の直接的原因はどれか。

- 尿酸

- アンモニア

- グルコース

- ビリルビン

胆汁

胆汁の作用はどれか。

- 殺菌

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 炭水化物の分解

脂肪分解酵素はどれか。

- ペプシン

- リパーゼ

- マルターゼ

- ラクターゼ

胆道

膵管と合流して大十二指腸乳頭(Vater〈ファーター〉乳頭)に開口するのはどれか。

- 肝管

- 総肝管

- 総胆管

- 胆嚢管

大腸

大腸で吸収されるのはどれか。

- 脂質

- 水分

- 糖質

- 蛋白質

後腹膜器官

後腹膜器官はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 空腸

- 腎臓

成人の膀胱の平均容量

成人の膀胱の平均容量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,000mL

- 1,500mL

視床下部

体温調節中枢があるのはどれか。

- 橋

- 延髄

- 小脳

- 大脳皮質

- 視床下部

深部体温(直腸温)

- 深部体温は、視床下部によりコントロールされる脳や臓器などの内部温度であり、皮膚温よりも高く37℃前後を維持している。

- 正確な深部体温を図る上で、身体の中心に近く、外部環境に影響されにくい直腸温の測定が推奨されている。

深部体温に最も近いのはどれか。

- 腋窩温

- 口腔温

- 鼓膜温

- 直腸温

不随意筋

- 不随意筋は自分の意思で動かすことのできない筋肉で、横紋筋のうち心臓にある心筋や、平滑筋のうち心臓を除く内臓や血管にある筋肉がこれに当たる。

- 随意筋は自分の意思で動かすことができる筋肉で、横紋筋のうち骨格筋などがこれに当たる。

不随意筋はどれか。

- 心筋

- 僧帽筋

- 大殿筋

- ヒラメ筋

肘関節

肘関節を伸展させる筋肉はどれか。

- 三角筋

- 大胸筋

- 上腕三頭筋

- 上腕二頭筋

球関節

球関節はどれか。

- 肩関節

- 膝関節

- 下橈尺関節

- 手根中手関節

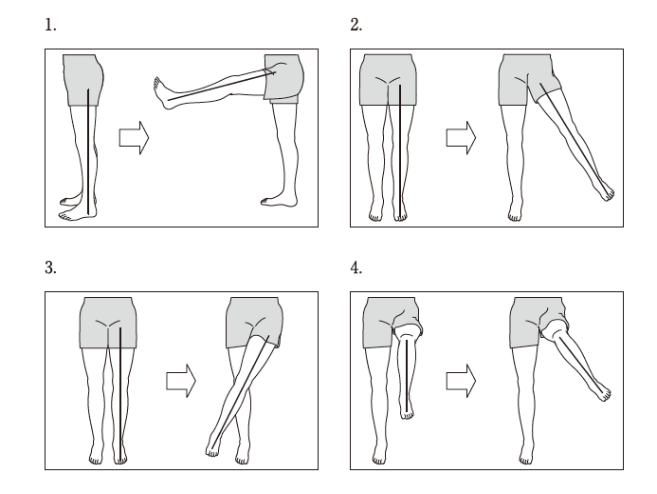

股関節の運動

- 股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、肩関節と同様に可動域が広い(多軸性)球関節である。

- 股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す屈曲と後ろに下げる伸展、足を外側に開く外転と内側に閉じる内転、外側にひねる外旋と内側にひねる内旋がある。

股関節の運動を図に示す。

内転はどれか。

体性感覚

表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 筋肉

- 皮膚

- 関節

- 骨

体性感覚はどれか。

- 視覚

- 触覚

- 聴覚

- 平衡覚

白血球

- 白血球は体内に侵入した細菌、ウイルスなどを排除する免疫機能を持つ。

- 白血球の約半数を占める好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構で、急性炎症では好中球の浸潤がいち早く行われる。

免疫機能に関与する細胞はどれか。

- 血小板

- 白血球

- 網赤血球

- 成熟赤血球

健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- リンパ球

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- 好塩基球

- リンパ球

赤血球

成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。

- 球状の細胞である。

- 腎臓で破壊される。

- 寿命は約60日である。

- 酸素の輸送を担っている。

赤血球数の基準値

成人女性の赤血球数の基準値はどれか。

- 150〜250万/μL

- 350〜450万/μL

- 550〜650万/μL

- 750〜850万/μL

受精・着床

受精から着床開始までの期間はどれか。

- 1〜2日

- 6〜7日

- 13〜14日

- 20〜21日

妊娠期間

- 最終月経の初日を0日とした順調な分娩予定日は40週0日(280日)である。

- 妊娠期間別にみると、妊娠満22週0日(154日)~36週6日(258日)の出産は早期産、妊娠満37週0日(259日)~41週6日(293日)の出産は正期産、妊娠満42週0日(294日)以上の出産は過期産である。

正期産の定義はどれか。

- 妊娠36週0日から40週6日

- 妊娠37週0日から41週6日

- 妊娠38週0日から42週6日

- 妊娠39週0日から43週6日

月経周期が順調な場合、最終月経の初日を0日とすると分娩予定日はどれか。

- 240日目

- 280日目

- 320日目

- 360日目

分娩の経過

経腟分娩の正常な経過で最初に起こるのはどれか。

- 発露

- 排臨

- 胎盤の娩出

- 児頭の娩出

- 子宮口の全開大

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

オキシトシン

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

- オキシトシン

- プロラクチン

- テストステロン

- プロゲステロン

B.人間の死

死の三徴候

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 筋の弛緩

- 角膜の混濁

- 呼吸の停止

- 呼名反応の消失

死の三徴候に基づいて観察するのはどれか。

- 腹壁反射

- 輻輳反射

- 対光反射

- 深部腱反射

脳死判定

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

脳死の状態はどれか。

- 縮瞳がある。

- 脳波で徐波がみられる。

- 自発呼吸は停止している。

- 痛み刺激で逃避反応がある。

▼看護師国家試験必修問題まとめ