看護師国家試験必修問題 12.薬物の作用とその管理

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目12「薬物の作用とその管理」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目12「薬物の作用とその管理」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.主な薬物の効果と副作用(有害事象) |

抗感染症薬 |

| B.薬物の管理 | 禁忌 保存・管理方法 薬理効果に影響する要因 |

A.主な薬物の効果と副作用

ニトログリセリン

ニトログリセリンは狭心症に対する速効性の硝酸薬で、発作時に舌の下に入れて口内の粘膜で吸収し(舌下投与)、血管が拡張することで症状を緩和する。

▶108回午後15

狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。

- ヘパリン

- ジゴキシン

- アドレナリン

- ニトログリセリン

ループ利尿薬

- ループ利尿薬は、浮腫(むくみ)や高血圧を改善するために尿による水分排泄を促進するものであり、即効性が高い。

- 利尿薬の副作用〈有害事象〉としては、カリウムの排泄量が増大することで起こる低カリウム血症(電解質異常)が挙げられる。

▶110回午後16

ループ利尿薬について正しいのはどれか。

- 作用発現が速い。

- 眠前の服用が望ましい。

- 抗不整脈薬として用いられる。

- 副作用〈有害事象〉に高カリウム血症がある。

副腎皮質ステロイド

- 副腎皮質ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンから生成された薬(プレドニゾロン等)で、炎症や免疫の抑制など幅広い疾患で用いられている。

- 副作用〈有害事象〉として、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など多くあり、注意を要する。

▶108回午前25

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 体重の減少

- 血糖の低下

- 血圧の低下

- 免疫の促進

- 炎症の抑制

▶105回午前17

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

- 便秘

- 口内炎

- 低血圧

- 骨粗鬆症

▶102回午後24

長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- テオフィリン

- プレドニゾロン

- インドメタシン

アスピリン

非ステロイド抗炎症薬であるアスピリンは、解熱や鎮痛、抗炎症作用のほか、低用量であれば、血小板の機能を抑制し、血栓の生成を防止する抗血小板作用を発揮する。

▶103回午前15

抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。

- ヘパリン

- アルブミン

- アスピリン

- ワルファリン

カルシウム拮抗薬

- カルシウム拮抗薬は血管を拡張し、血圧を下げる降圧薬である。

- グレープフルーツに含まれる成分はカルシウム拮抗薬を代謝する酵素の働きを弱めるため、薬物服用時の摂取により血中濃度が高まり、血圧の異常な低下などの相互作用が起きることがある。

▶110回午前17・105回午後17類問

カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

- 牛乳

- 納豆

- ブロッコリー

- グレープフルーツ

ワルファリン

- ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤であるが、出血を起こしたり、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

- ビタミンKにはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

▶107回午後15

出血傾向を考慮し手術前に投与の中止を検討するのはどれか。

- アドレナリン

- テオフィリン

- ワルファリン

- バンコマイシン

▶102回午前23

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

抗血小板薬

抗血小板薬は、出血を止める血小板の機能を抑制し、血栓の生成の防止などに用いられるが、手術前には出血の増加を防ぐために、休薬を検討する必要がある。

▶113回午後16

手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。

- 鉄剤

- 抗血小板薬

- 冠血管拡張薬

- プロトンポンプ阻害薬

ジギタリス(ジゴキシン)

ジギタリス(ジゴキシン)は、心筋細胞内のカルシウム濃度を高め、心筋の収縮力を増強する強心薬として、心不全の治療などに用いられる。副作用としては、悪心や不整脈などがある。

▶107回午後21

ジギタリスの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 難聴

- 悪心

- 易感染

- 低血糖

▶103回午後14

ジゴキシンの主な有害な作用はどれか。

- 振戦

- 不整脈

- 聴覚障害

- 満月様顔貌〈ムーンフェイス〉

テオフィリン

テオフィリンは気管支喘息の治療に用いられる治療薬で、気管支拡張作用や抗炎症作用を持つ。ただし、患者の年齢や併用薬物等により血中濃度が不安定となり、悪心や嘔吐などの副作用が生じることがあるため、テオフィリンの投与中は血中濃度の確認が必要である。

▶104回午前22

血中濃度を確認する必要性が最も高い医薬品はどれか。

- アスピリン

- フロセミド

- テオフィリン

- インドメタシン

抗菌薬

- 抗菌薬は細菌の増殖を抑制したり殺菌する。

- 抗菌薬に耐性を持つ細菌を薬剤耐性菌といい、院内において抵抗力の弱まった易感染者に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こすおそれがある。

▶113回午前16

抗菌薬について正しいのはどれか。

- ウイルスに有効である。

- 経口投与では効果がない。

- 耐性菌の出現が問題である。

- 正常の細菌叢には影響を与えない。

バンコマイシン

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉は薬剤耐性菌の一つであり、その治療に当たっては、抗菌薬としてバンコマイシンが用いられる。

▶102回午前15

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

フェンタニル

麻酔や疼痛緩和に、注射剤、貼付剤として用いられるフェンタニルは、麻薬及び向精神薬取締法により麻薬として規定され、麻薬診療施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

▶107回午前17

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

▶104回午後17

貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

- フェンタニル

- リン酸コデイン

- モルヒネ塩酸塩

- オキシコドン塩酸塩

骨髄抑制

骨髄抑制は、がん治療において抗癌薬などの薬物療法や放射線治療により、骨髄の造血機能が低下した状態をいい、白血球の減少では感染症、赤血球の減少では貧血、血小板の減少では出血などのリスクが高まる。

▶108回午前16

骨髄抑制が出現するのはどれか。

- 麻薬

- 利尿薬

- 抗癌薬

- 強心薬

▶104回午後16

抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

- 嘔吐

- 下痢

- 神経障害

- 白血球減少

モルヒネ

モルヒネは、がんの痛みの緩和などに用いられる麻薬性鎮痛薬(強オピオイド鎮痛薬)である。消化器系の副作用として便秘が認められ、下剤の投与などの処置がとられる。

▶107回午後20・112回午後16類問

モルヒネの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 出血

- 便秘

- 高血圧

- 粘膜障害

抗うつ薬

うつ病に対する抗うつ薬は、効果が発現したと評価されるまでに、薬の種類、個人差はあるものの数週間の長期間を要する。また、うつ病の改善後も再発を防ぐために投薬を継続する必要がある。

▶106回午前16

目的とする効果が安定して発現するまでに最も時間がかかる薬はどれか。

- 睡眠薬

- 鎮痛薬

- 抗うつ薬

- 抗血栓薬

B.薬物の管理

インドメタシン内服薬の禁忌

インドメタシンなどの非ステロイド抗炎症薬は、解熱、鎮痛、抗炎症作用を発揮するが、消化器への作用により胃粘膜防御能が低下し、消化性潰瘍が悪化するおそれがあるため消化性潰瘍の者には禁忌である。

▶107回午後16・113回午前17類問

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

- 痛風

- 膀胱炎

- 消化性潰瘍

- 関節リウマチ

緑内障患者への禁忌

アトロピンは副交感神経に作用する鎮痙薬で、眼科においては瞳孔を広げる散眼薬としても用いられる。ただし眼圧を上昇させるため、眼圧の上昇が原因である緑内障患者の症状を悪化させることがあり、禁忌とされる。

▶108回午後16・113回午後25類問

緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

- コデイン

- アスピリン

- アトロピン

- フェニトイン

医薬品の禁忌表示

医薬品医療機器等法の規定に基づく医療用医薬品に添付する文書の作成に当たっては、厚生労働省通知の項目が参照され、禁忌や組成・形状、効能又は効果、用法及び用量などが含まれる。

▶104回午前17

医薬品に関する禁忌を示すことが定められているのはどれか。

- 処方箋

- 診断書

- 看護記録

- 添付文書

毒薬

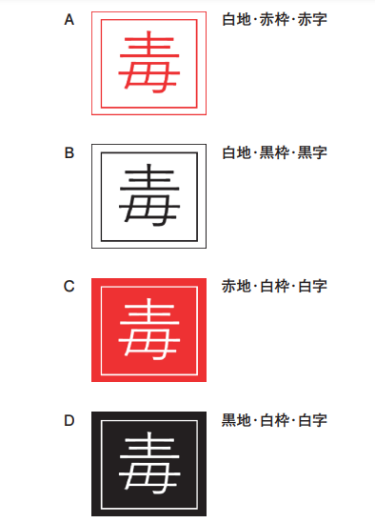

医薬品医療機器等法で定める毒薬は、容器または被包に、黒地・白枠・白字で「毒」の文字を記載しなければならない。

▶109回午前14

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

劇薬

医薬品医療機器等法で定める劇薬は、容器または被包に、白地・赤枠・赤字で「劇」の文字を記載しなければならない。

▶106回午前17

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

医療用麻薬の取り扱い

- アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控える。

- 施用後のアンプルは、残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。

▶103回午後16

医療機関における麻薬の取り扱いについて正しいのはどれか。

- 麻薬と毒薬は一緒に保管する。

- 麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 使用して残った麻薬注射液は病棟で廃棄する。

- 麻薬注射液の使用後のアンプルは麻薬管理責任者に返却する。

輸血用血液製剤の保存温度

輸血用血液製剤の保存温度は、赤血球製剤や全血製剤は2~6℃、血漿製剤は-20℃以下、血小板製剤は20~24℃(保存中は凝集の予防のため振とうが必要)である。

▶109回午後22

赤血球製剤の保存温度で適切なのはどれか。

- -6~-2℃

- 2~6℃

- 12~16℃

- 22~26℃

初回通過効果

初回通過効果とは、内服薬が全身循環血に移行する前に、肝臓内の酵素によって代謝されることをいい、薬物の投与時には初回通過効果を考慮した上で投与方法、量を定める必要がある。

▶110回午後17

経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 小腸

- 腎臓

▶112回午前17

薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。

- 吸収

- 分布

- 代謝

- 蓄積

▼看護師国家試験必修問題まとめ