看護師国家試験必修問題 13.看護における基本技術

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目13「看護における基本技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目13「看護における基本技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.コミュニケーション |

言語的コミュニケーション |

| B.看護過程 | 情報収集、アセスメント 計画立案 実施 評価 |

| C.フィジカルアセスメント | バイタルサインの観察 意識レベルの評価 呼吸状態の観察 腸蠕動音聴取 運動機能の観察 |

A.コミュニケーション

患者とのコミュニケーション

患者とのコミュニケーションにおいては、患者からの言語的・非言語的な情報を、否定的感情を含めて積極的に受け取ること(傾聴・観察)が重要である。

▶109回午後19

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 否定的感情の表出を受けとめる。

- 沈黙が生じた直後に会話を終える。

- 看護師が伝えたいことに重点をおく。

- 患者の表情よりも言語による表現を重視する。

▶104回午後18

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 専門用語を用いて説明する。

- 視線を合わせずに会話をする。

- 沈黙が生じたら会話を終える。

- 患者の非言語的な表現を活用する。

Open-ended question〈開かれた質問〉

Open-ended question〈開かれた質問〉は、質問者があらかじめ知っている情報を確認する質問や、暗に方向付けることを避け、相手自身の言葉で語ってもらう質問の進め方をいう。

▶111回午前16・107回午前18類問

Open-ended question〈開かれた質問〉はどれか。

- 「頭は痛みませんか」

- 「昨夜は眠れましたか」

- 「気分は悪くありませんか」

- 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

B.看護過程

看護過程

- 看護過程は、①アセスメント(情報収集等)、②看護診断、③計画立案、④実施、⑤評価の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。

- 根拠に基づいた問題解決思考は、看護過程の展開を行う上で重要となる能力である。

▶108回午後17

看護師が行う看護過程で適切なのはどれか。

- 問題解決思考である。

- 医師の指示の下で計画を立てる。

- 看護師の価値に基づいてゴールを設定する。

- アセスメント、計画立案、評価の3段階で構成される。

主観的情報

- 主観的情報は患者の話や訴えから得られた情報で、観察や測定で得られる客観的情報と区別して、患者の状態を把握する。

- 呼吸困難は、息苦しさなど患者が感じる主観的情報で評価される。

▶110回午前18・103回午後17類問

患者の主観的情報はどれか。

- 苦悶様の顔貌

- 息苦しさの訴え

- 飲水量

- 脈拍数

▶113回午後17

看護過程における客観的情報はどれか。

- 家族の意見

- 患者の表情

- 患者の痛みの訴え

- 患者の病気に対する思い

▶104回午前14

呼吸困難とはどれか。

- 脈拍数の増加

- 息苦しさの自覚

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の低下

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の低下

薬物の有害作用の予測

アナフィラキシーショックの予防等を含め、医薬品等により引き起こされる有害作用を予測するため、アレルギー反応(過敏反応)やアレルギー性疾患(過敏症)の既往についての情報を収集することが適切である。

第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p159~160

▶110回午後22・103回午前19類問

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 居住地

- 家族構成

- 運動障害の有無

- アレルギーの既往

C.フィジカルアセスメント

フィジカルアセスメント

- フィジカルアセスメントの一般的な順番として、「問診」「視診」「触診」「打診」「聴診」と、侵襲度(物理的接触)の低い方法から行う。

- このうち触診では、皮下に存在するリンパ節の腫脹の有無を体表から確認することができる。

▶113回午後18

フィジカルアセスメントで問診の次に行うのはどれか。

- 視診

- 触診

- 打診

- 聴診

▶110回午後19

フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

- 腱反射

- 瞳孔反射

- 腸蠕動運動

- リンパ節の腫脹

心音の聴取

- 心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。

- 第5肋間左鎖骨中線上心尖部では、僧帽弁が発するⅠ音を聴取しやすい。

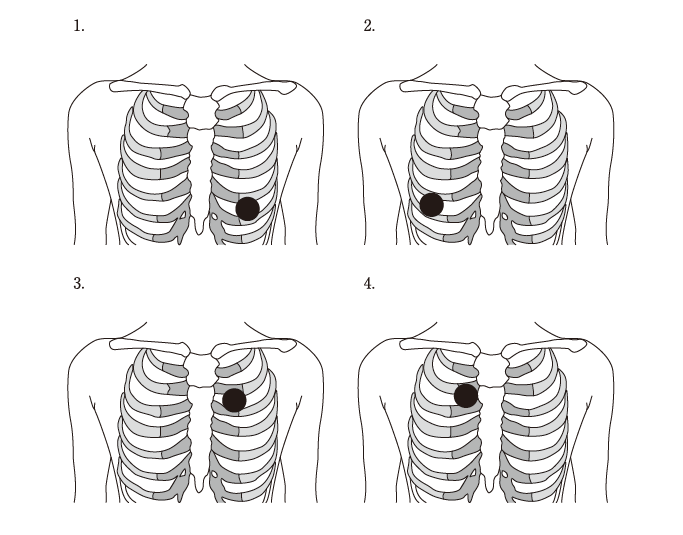

▶108回午前17

心音の聴取でⅠ音がⅡ音より大きく聴取されるのはどれか。

ただし、●は聴取部位を示す。

異常呼吸音

異常呼吸音(副雑音)は、断続性副雑音(細かい捻髪音と粗い水泡音)、連続性副雑音(低調性のいびき音と高調性の笛音)、胸膜摩擦音に分類される。

▶107回午前19

異常な呼吸音のうち高調性連続性副雑音はどれか。

- 笛のような音〈笛音〉

- いびきのような音〈類鼾音〉

- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

- ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

▶113回午前18

異常な呼吸音のうち低調性連続性副雑音はどれか。

- 笛のような音〈笛音〉

- いびきのような音〈類鼾音〉

- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

- ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

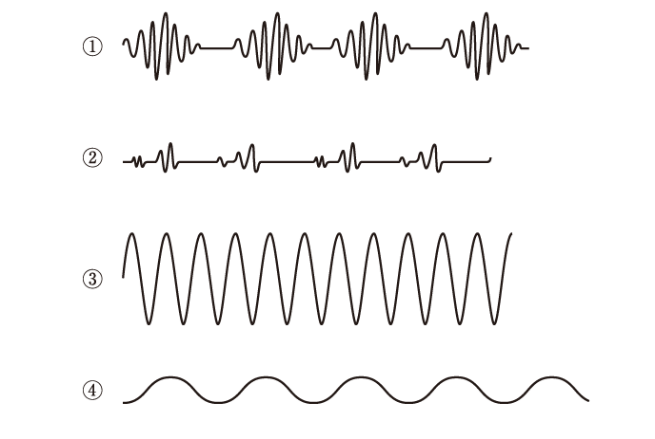

チェーン-ストークス呼吸

チェーン-ストークス呼吸は、中枢性睡眠時無呼吸症候群でみられる特徴であり、小さな呼吸から大きな呼吸、小さな呼吸、呼吸の停止(10~20秒程度の無呼吸)の周期を繰り返す。

▶111回午前18

呼吸パターンを図に示す。

Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

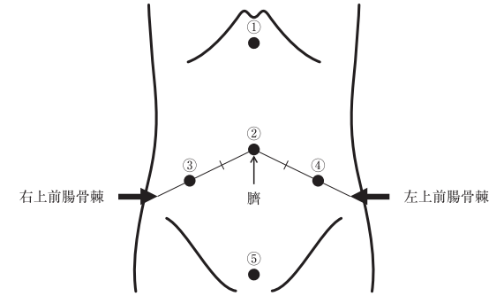

圧痛点

- 圧痛点は、指などで圧迫した際に強い痛みを感じる部分をいい、疾患によって特定の圧痛点があり、診断に用いられる。

- 右下腹部にあるマックバーネー点は急性虫垂炎の圧痛点である。

▶112回午後25

腹部前面を図に示す。

McBurney〈マックバーニー〉圧痛点はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶102回午後22

McBurney〈マックバーネー〉点の圧痛を特徴とする疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 急性膵炎

- 尿管結石症

- 急性虫垂炎

- 子宮内膜症

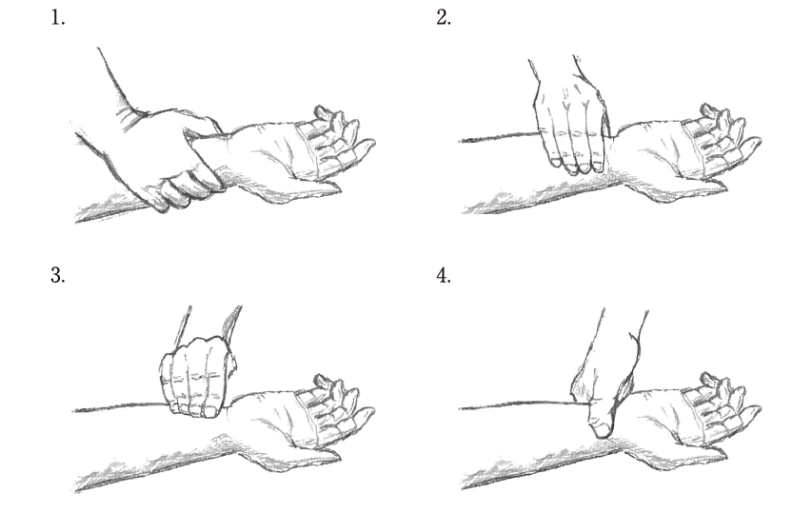

脈拍の測定方法

橈骨動脈が通り、拍動が測りやすい部分(母指側)に、示指、中指、薬指の指先を添えて脈拍の回数を数える。

▶109回午前15

成人の橈骨動脈における脈拍の測定方法で正しいのはどれか。

脈拍数の基準値

脈拍数の基準値(目安)は、新生児期で120~140/分、乳児期で110~130/分、幼児期で90~110/分、学童期で80~100/分、成人期で60~100/分とされ、加齢とともに低くなる。

▶111回午前8・105回午後6類問

学童期の脈拍数の基準値はどれか。

- 50〜70/分

- 80〜100/分

- 110〜130/分

- 140〜160/分

▶104回午後19

成人の安静時における所見で異常なのはどれか。

- 体温36.2℃

- 呼吸数12/分

- 脈拍116/分

- 血圧128/84mmHg

血圧測定

血圧測定の際には腕にマンシェットを巻くが、以下のような点に留意する。

- 血圧の変動を避けるために心臓と同じ高さに巻く。

- 指が1、2本入る程度の強さで巻く。

- マンシェットの幅は14cm程度とする。

- マンシェットの下端は肘関節よりも2~3cm上方になるように巻く。

▶112回午後17

上腕動脈で行う聴診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。

- マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。

- マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。

- マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。

意識レベルの評価スケール

意識レベルを評価するスケールとしては、グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉とジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉が用いられる。

▶109回午後16

意識レベルを評価するスケールはどれか。

- Borg〈ボルグ〉スケール

- フェイススケール

- ブリストルスケール

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉

意識レベルを評価するジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉では、覚醒の程度に応じて、意識清明の0、刺激しなくても覚醒している状態であるⅠ桁(1・2・3)、刺激すると覚醒する状態であるⅡ桁(10・20・30)、刺激しても覚醒しない状態であるⅢ桁(100・200・300)に分類している。

▶108回午後12

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉のⅢ(3桁)で表現される意識レベルはどれか。

- 意識清明の状態

- 刺激すると覚醒する状態

- 刺激しても覚醒しない状態

- 刺激しなくても覚醒している状態

▶106回午後18

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に対して払いのけるような動作をする」と定義されるのはどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-20

- Ⅲ-100

- Ⅲ-300

▶103回午前11

普通の呼びかけで容易に開眼する場合、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-10

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

徒手筋力テスト

徒手筋力テスト(MMT)は、検査者が手を使って患者の筋力を判定する方法で、筋収縮が全くない0から、強い抵抗を加えても完全に可動域全体を動かせる5までの、6段階で評価される。

▶103回午前25

徒手筋力テストの判定基準は[ ]段階である。

[ ]に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

膝蓋腱反射

膝蓋腱反射は、大腿四頭筋の腱を膝蓋の下で叩くと下肢が上がる伸展反射で、ビタミンB1(チアミン)欠乏による脚気の進行に伴い、その反射が低下する。

▶113回午前19

膝蓋腱反射の低下で疑われる病態はどれか。

- 脚気

- 壊血病

- くる病

- 夜盲症

関節可動域〈ROM〉

関節可動域〈ROM〉は関節の生理的な運動範囲で、測定に当たっては可動域角度(単位:度)が用いられる。

▶104回午前18

関節可動域〈ROM〉の単位はどれか。

- 回

- 度

- kg

- Cm

▼看護師国家試験必修問題まとめ