看護師国家試験必修問題 15.患者の安全・安楽を守る看護技術

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.療養環境 |

病室環境 |

| B.医療安全対策 | 転倒・転落の防止 誤薬の防止 患者誤認の防止 誤嚥・窒息の防止 コミュニケーションエラーの防止 |

| C.感染防止対策 | 標準予防策<スタンダードプリコーション> 感染経路別予防策 手指衛生 必要な防護用具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル)の選択・着脱 無菌操作 滅菌と消毒 針刺し・切創の防止 感染性廃棄物の取り扱い |

A.療養環境

身体拘束

- 医療施設等で身体の自由を奪う身体拘束は、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない。

- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体拘束の禁止対象となる行為とされる。

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。

- L字バーを設置する。

- 離床センサーを設置する。

- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

B.医療安全対策

インシデントレポート

第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

転倒・転落の防止

重大な転倒・転落事故を避けるために、その危険性が高い患者については以下のような点に留意する。

- ベッドを端座位時に膝関節が90度で足底全体が床につく高さとする。

- 転倒・転落防止のため、離床を検知・通知する離床センターを使用する。

- 床との摩擦が低下するスリッパを使用しない。

転倒・転落の危険性が高い成人の入院患者に看護師が行う対応で正しいのはどれか。

- 夜間はおむつを使用する。

- 履物はスリッパを使用する。

- 離床センサーの使用は控える。

- 端坐位時に足底が床につくベッドの高さにする。

転倒・転落リスクを高める薬

転倒・転落を起こすリスクを高める薬はどれか。

- 降圧薬

- 抗凝固薬

- 気管支拡張薬

- 副腎皮質ステロイド薬

転倒による骨折部位

- 大腿骨頸部は、大腿骨の骨頭を支える部分であり、骨盤と関節を作っている。

- 加齢や運動低下に伴う骨密度の減少した高齢者の転倒により、骨折が多くみられる(大腿骨頸部骨折)部位である。

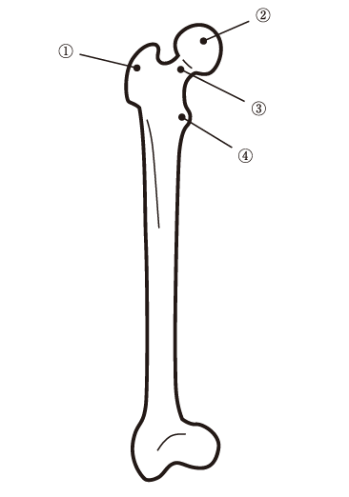

右大腿骨前面を図に示す。

大腿骨頸部はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。

- 頭蓋骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 尾骨

- 大腿骨

与薬時の誤認防止

入院患者の与薬時に誤認を防止するために確認するのは患者の名前とどれか。

- 診察券

- お薬手帳

- 健康保険証

- ネームバンド

C.感染防止対策

標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉で感染源として取り扱うのはどれか。

- 汗

- 爪

- 唾液

- 頭髪

手洗い(手指衛生)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 石けんは十分に泡立てる。

- 洗面器に溜めた水で洗う。

- 水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

個人防護具

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

- 手袋

- ガウン

- サージカルマスク

- フェイスシールド

感染経路別予防策

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 手袋

- N95マスク

- シューズカバー

- フェイスシールド

感染性廃棄物

第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p339

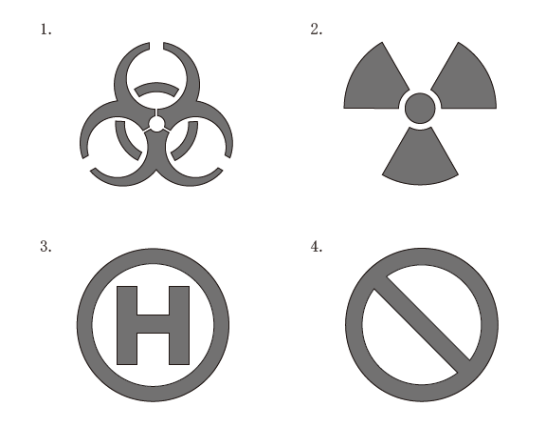

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

無菌操作

- 無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、滅菌器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。

- 原則無菌状態である下気道に挿管する気管内吸引や、尿路感染のリスクが高い尿道カテーテル挿入時には無菌操作を行う。

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。

- 筋肉内注射

- 口腔内吸引

- ストーマパウチの交換

- 尿道カテーテルの挿入

滅菌物の取扱い

手術や検査等の医療行為時には、滅菌された器具の無菌状態を保ちながら操作する必要がある(無菌操作)。

- 外装である滅菌パックは、開封面を上向きに、ハサミを用いずに外側にめくるように手で開く。

- 器具を個包装した滅菌包みは、清潔な内側には触れず、外側の端を手でつまんで開く。

- 鑷子(ピンセット)を滅菌包みから取り出す際は先端を下向きに、外部環境に触れないように閉じた状態で取り出す。

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

- 鉗子の先端は水平より高く保つ。

- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)

オートクレーブによる滅菌法はどれか。

- 乾熱滅菌

- プラズマ滅菌

- 高圧蒸気滅菌

- 酸化エチレンガス滅菌

感染制御チーム

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 医師で構成される。

- 各病棟に配置される。

- アウトブレイク時に結成される。

- 感染症に関するサーベイランスを行う。

▼看護師国家試験必修問題まとめ