113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目16「診療に伴う看護技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目16「診療に伴う看護技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.栄養法 |

経管・経腸栄養法 |

| B.薬物療法 | 与薬方法 薬効・副作用(有害事象)の観察 |

| C.輸液・輸血管理 | 刺入部位の観察 点滴静脈内注射 輸血 |

| D.採血 | 刺入部位 採血方法 採血後の観察内容、採血に関連する有害事象 |

| E.呼吸管理 | 酸素療法の原則 酸素ボンベ 酸素流量計 鼻腔カニューラ 酸素マスク ネブライザー 口腔内・鼻腔内吸引 気管内吸引 体位ドレナージ |

| F.救命救急処置 | 気道の確保 人工呼吸 胸骨圧迫 直流除細動器 自動体外式除細動器<AED> 止血法 トリアージ |

| G.皮膚・創傷の管理 | 創傷管理 褥瘡の予防・処置 |

A.栄養法

経腸栄養法

- 経腸栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して消化管機能を活用するもので、投与のルートやチューブの留置箇所により経鼻経管栄養法や胃瘻などがある。

- 不適切な経腸栄養剤の浸透圧、投与量・速度、または栄養剤の細菌感染等により、下痢症状が生じることがある。

経腸栄養剤の副作用〈有害事象〉はどれか。

- 咳嗽

- 脱毛

- 下痢

- 血尿

経鼻経管栄養法

- 経鼻胃管による栄養注入などを実施する際、先端が胃内にない場合、誤嚥等の事故につながるおそれがあるため、注入前に胃内容物を吸引し、胃液等を確認することで、胃内に胃管の先端が留置されていることを確認する必要がある。

- 注入時に栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

経鼻胃管の先端が胃内に留置されていることを確認する方法で正しいのはどれか。

- 腹部を打診する。

- 肺音の聴取を行う。

- 胃管に水を注入する。

- 胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

経鼻経管栄養法を受ける成人患者の体位で適切なのはどれか。

- 砕石位

- 半坐位

- 腹臥位

- Sims〈シムス〉位

鼻孔から噴門の長さ

成人の鼻孔から噴門までの長さで適切なのはどれか。

- 5〜15cm

- 25〜35cm

- 45〜55cm

- 65〜75cm

B.薬物療法

血中濃度の上昇が最も速い与薬方法

薬剤の血中濃度の上昇が最も速い与薬方法はどれか。

- 坐薬

- 経口薬

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

坐薬

成人への坐薬の挿入方法で正しいのはどれか。

- 息を止めるよう説明する。

- 右側臥位になるよう説明する。

- 挿入後1、2分肛門を押さえる。

- 肛門から2cmの位置に挿入する。

C.輸液・輸血管理

点滴静脈内注射

成人の持続点滴静脈内注射のために選択される部位で最も適切なのはどれか。

- 足背

- 鼠径

- 前腕内側

- 肘関節付近

点滴静脈内注射時の血管外漏出

点滴静脈内注射の血管外漏出で注意すべき初期症状はどれか。

- 疼痛

- 水疱

- 潰瘍

- 皮膚壊死

点滴静脈内注射中の刺入部位の腫脹を確認したときに、最初に実施するのはどれか。

- 体位を変える。

- 注入を中止する。

- 刺入部位を挙上する。

- 周囲のマッサージを行う。

輸液ポンプ

輸液ポンプを使用する目的はどれか。

- 感染の防止

- 薬液の温度管理

- 薬物の効果判定

- 薬液の注入速度の調整

点滴静脈内注射で輸液ポンプを使用する際に設定する項目はどれか。

- 薬剤名

- 終了時間

- 投与月日

- 1時間あたりの流量

成人用輸液セット1mL当たり滴下数

成人用輸液セット1mL当たりの滴下数はどれか。

- 20滴

- 40滴

- 60滴

- 80滴

1分間の輸液セット滴下数の計算

点滴静脈内注射1,800ml/日を行う。

一般用輸液セット(20滴≒1ml)を使用した場合、1分間の滴下数はどれか。

- 19滴

- 25滴

- 50滴

- 75滴

等張液

血漿と等張のブドウ糖溶液の濃度はどれか。

- 5%

- 10%

- 20%

- 50%

生理食塩水の塩化ナトリウム濃度はどれか。

- 0.9%

- 5%

- 9%

- 15%

高張液の希釈

静脈内注射を行う際に、必ず希釈して用いる注射液はどれか。

- 5%ブドウ糖

- 15%塩化カリウム

- 0.9%塩化ナトリウム

- 7%炭酸水素ナトリウム

中心静脈からの投与

中心静脈から投与しなければならないのはどれか。

- 脂肪乳剤

- 生理食塩液

- 5%ブドウ糖液

- 高カロリー輸液

気胸

鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか。

- 肺炎

- 気胸

- 嗄声

- 無気肺

D.採血

採血検査の注射部位

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

- 外頸静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

静脈血採血の手順

成人の静脈血採血で通常用いられる注射針の太さはどれか。

- 14G

- 18G

- 22G

- 26G

静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。

- 10〜30度

- 35〜40度

- 55〜60度

- 75〜80度

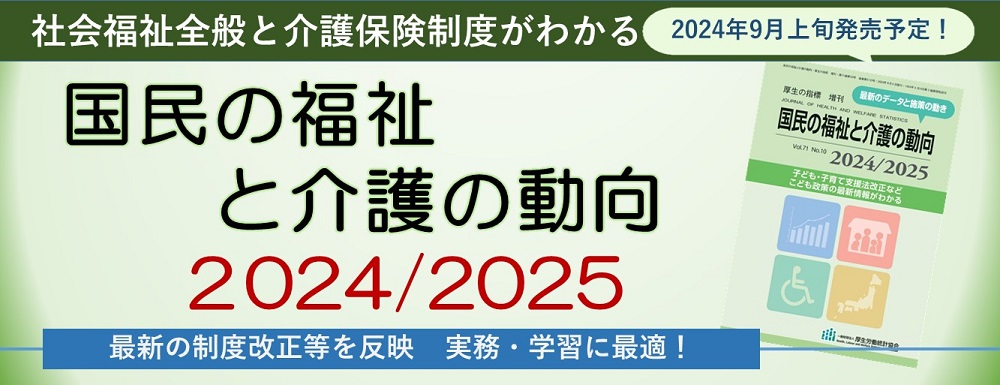

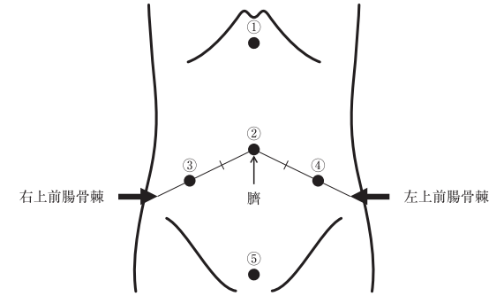

肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

成人の静脈血採血で適切なのはどれか。

- 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

- 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

- 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

- 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

筋肉内注射の角度

注射針の刺入角度が45〜90度の注射法はどれか。

- 皮下注射

- 皮内注射

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

皮下注射の手順

皮下注射で適切なのはどれか。

- 注射部位を伸展する。

- 注射針は18〜20Gを使用する。

- 針の刺入角度は45〜90度にする。

- 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

E.呼吸管理

酸素療法の適応

室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr以上

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr未満

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr以上

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr未満

酸素ボンベ等の取り扱い

充塡された酸素ボンベの保管方法で正しいのはどれか。

- 横に倒して保管する。

- 保管場所は火気厳禁とする。

- バルブを開放して保管する。

- 日当たりの良い場所で保管する。

酸素吸入中に使用を禁止するのはどれか。

- 携帯電話

- ライター

- 電動歯ブラシ

- 磁気ネックレス

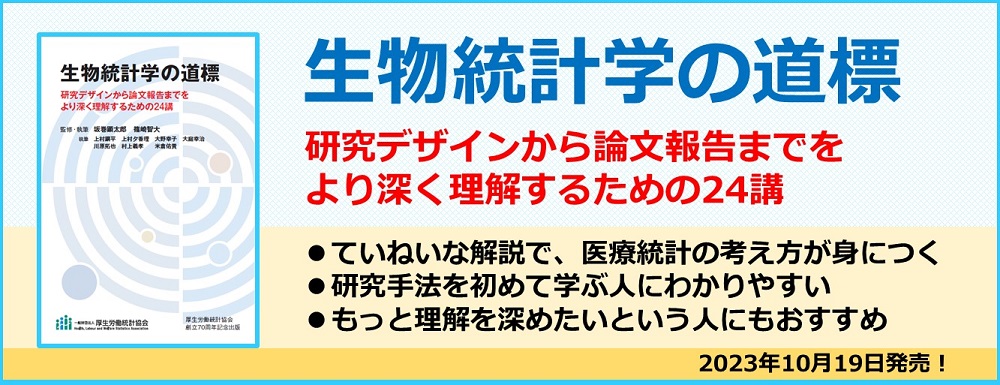

医療用酸素ボンベと酸素流量計とを図に示す。

酸素の流量を調節するのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

ベンチュリーマスク

ベンチュリーマスクの写真を別に示す。

酸素流量の設定と併せて吸入酸素濃度を調節するのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

鼻腔内吸引

- 鼻腔内吸引は、吸引カテーテルを用いて鼻腔内の喀痰を体外に吸い出すものである。

- カテーテルは、鼻孔粘膜を傷つけないように陰圧(吸引圧)をかけずに深部まで挿入し、陰圧をかけて回転させながら引き抜きつつ吸引する。

- 1回の吸引時間は10~15秒を目安し、できるだけ短時間とする(低酸素血症の防止)。

鼻腔内の吸引で正しいのはどれか。

- 無菌操作で行う。

- 吸引圧をかけた状態で吸引チューブを挿入する。

- 鼻翼から一定の距離で固定して吸引する。

- 吸引チューブを回転させながら吸引する。

1回の鼻腔内吸引時間の目安で適切なのはどれか。

- 10〜15秒

- 20〜25秒

- 30〜35秒

- 40〜45秒

気管内吸引

- 気管内吸引では、挿入開始から終了までの時間は15秒以内にすることが推奨され、30秒以上実施した場合、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉が低下し、低酸素血症をきたすことがある。

- 気管の粘膜を傷つけないために吸引圧は-100〜-150mmHgに調整する。

1回の気管内吸引を30秒以上実施した場合に生じるのはどれか。

- 嘔吐

- 感染

- 低酸素血症

- 気道粘膜の損傷

気管内吸引の時間が長いと低下しやすいのはどれか。

- 血圧

- 体温

- 血糖

- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉

成人患者の気管内の一時的吸引における吸引圧で正しいのはどれか。

- -100〜-150mmHg

- -200〜-250mmHg

- -300〜-350mmHg

- -400〜-450mmHg

体位ドレナージ

体位ドレナージの直接の目的はどれか。

- 痛みの軽減

- 睡眠の導入

- 排痰の促進

- 廃用症候群の予防

F.救命救急処置

一次救命処置(BLS)の手順

- 傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。

- 呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cmの強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

- 正常な呼吸がある場合は、回復体位(横向きに寝た姿勢)にして気道を確保する。

成人に対する一次救命処置(BLS)において、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比は( ):2である。

( )に入るのはどれか。

- 5

- 10

- 30

- 50

成人の心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さの目安はどれか。

- 2cm

- 5cm

- 8cm

- 11cm

成人の一次救命処置〈BLS〉における胸骨圧迫の速さ(回数)で正しいのはどれか。

- 40~60回/分

- 70~90回/分

- 100~120回/分

- 130~150回/分

呼びかけに反応はないが正常な呼吸がみられる傷病者に対して、まず行うべき対応はどれか。

- 下肢を挙上する。

- 胸骨圧迫を行う。

- 回復体位をとる。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

自動体外式除細動器〈AED〉

- 自動体外式除細動器〈AED〉は、緊急性の高い致死性不整脈である心室細動を電気ショックによって取り除く(除細動)装置であり、医師以外の一般人にも使用が認められている。

- 電極パッドは心臓を挟む形で右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

- 心電図の解析中に体に触れると正確な解析が行えないため、胸骨圧迫をやめて傷病者から離れる必要がある。

最も緊急性の高い不整脈はどれか。

- 心房細動

- 心室細動

- 心房性期外収縮

- Ⅰ度房室ブロック

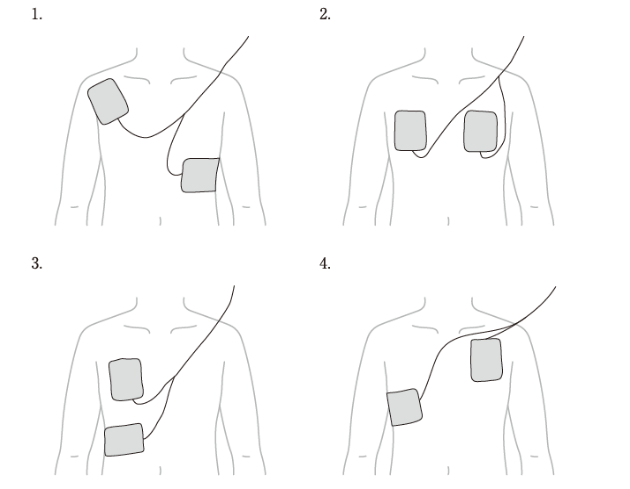

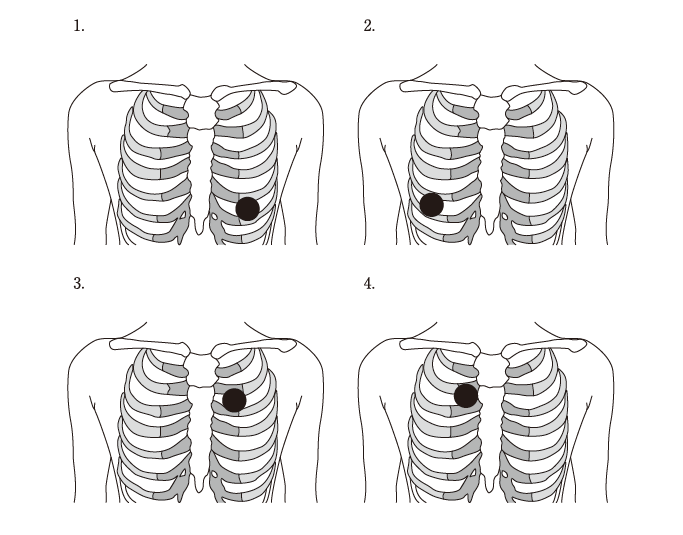

自動体外式除細動器〈AED〉の電極パッドの貼付位置を図に示す。

適切なのはどれか。

自動体外式除細動器〈AED〉を使用するときに、胸骨圧迫を中断するのはどれか。

- 電源を入れるとき

- 電極パッドを貼るとき

- 心電図の解析中

- 電気ショックの直後

直流除細動器〈DC〉

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 呼吸の促進

- 血圧の降下

- 不整脈の治療

- 意識レベルの評価

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 血圧の上昇

- 呼吸の促進

- 洞調律の回復

- 意識レベルの回復

トリアージタグ

赤色のトリアージタグが意味するのはどれか。

- 死亡群

- 保留群

- 最優先治療群

- 待機的治療群

災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。

- 脱臼

- 気道熱傷

- 足関節捻挫

- 過換気症候群

けいれん発作・意識障害がある患者への救命救急処置

全身性けいれん発作を起こしている患者に最も優先して行うのはどれか。

- 気道確保

- 周囲の環境整備

- 末梢静脈路の確保

- 心電図モニターの装着

意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。

- 保温

- 輸液

- 酸素吸入

- 気道確保

腹部圧迫法〈ハイムリック法〉

成人の気道の異物除去を目的とするのはどれか。

- 胸骨圧迫

- 人工呼吸

- 頭部後屈顎先挙上法

- 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉

G.皮膚・創傷の管理

圧迫止血法

上腕出血時の間接圧迫止血の部位はどれか。

- 腋窩動脈

- 尺骨動脈

- 大腿動脈

- 橈骨動脈

包帯法の原則

- 包帯法では、使用部位や創部の程度、用途に応じて、伸縮包帯や弾性包帯などを使い分ける。

- 包帯を巻く際は、静脈の環流を妨げないよう末梢から中枢に向かって、強い圧迫を加えずに巻く。

包帯法の原則として適切なのはどれか。

- 患部を強く圧迫する。

- 屈伸可能な関節は固定する。

- 中枢から末梢に向けて巻く。

- 使用部位によって包帯を使い分ける。

環行帯

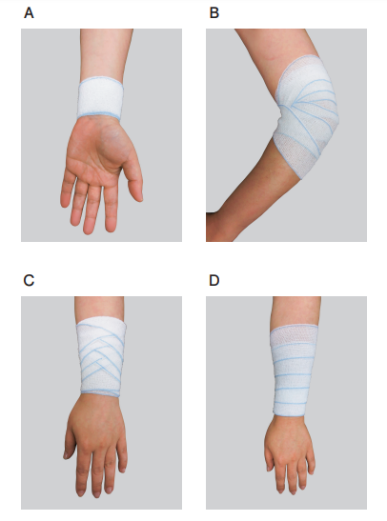

包帯の巻き方を別に示す。

環行帯の巻き方で正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

創傷の治癒

感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

- 乾燥

- 消毒

- 洗浄

- ガーゼ保護

褥瘡発生の予測スケール

褥瘡発生の予測に用いるのはどれか。

- ブリストルスケール

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Braden〈ブレーデン〉スケール

- グラスゴー・コーマ・スケール

褥瘡のステージ分類

褥瘡の深達度分類で水疱形成のステージはどれか。

- Ⅰ

- Ⅱ

- Ⅲ

- Ⅳ

褥瘡の好発部位

- 仰臥位では、圧力が集中する後頭部、肩甲骨部、肘部、仙骨部、踵骨部は褥瘡の好発部位である。

- 側臥位では、圧力が集中する耳介部、腸骨稜部、大転子部、外果部は褥瘡の好発部位である。

仰臥位における褥瘡の好発部位はどれか。

- 踵骨部

- 内顆部

- 膝関節部

- 大転子部

仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

- 仙骨部

- 内顆部

- 腸骨稜部

- 大転子部

側臥位における褥瘡の好発部位はどれか。

- 後頭部

- 耳介部

- 仙骨部

- 肩甲骨部

温罨法

温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 平滑筋が緊張する。

- 局所の血管が収縮する。

- 還流血流量が減少する。

- 痛覚神経の興奮を鎮静する。

ゴム製湯たんぽ

ゴム製湯たんぽに入れる湯の温度で適切なのはどれか。

- 40℃程度

- 60℃程度

- 80℃程度

- 100℃程度

冷罨法

氷枕の作り方で適切なのはどれか。

- 氷を隙間なく入れる。

- 濡れたタオルで覆う。

- 内部の空気は残しておく。

- 水漏れがないことを確認する。

乾性罨法・湿性罨法

湿性罨法はどれか。

- 氷枕

- 冷パップ

- 湯たんぽ

- 電気あんか

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.療養環境 |

病室環境 |

| B.医療安全対策 | 転倒・転落の防止 誤薬の防止 患者誤認の防止 誤嚥・窒息の防止 コミュニケーションエラーの防止 |

| C.感染防止対策 | 標準予防策<スタンダードプリコーション> 感染経路別予防策 手指衛生 必要な防護用具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル)の選択・着脱 無菌操作 滅菌と消毒 針刺し・切創の防止 感染性廃棄物の取り扱い |

A.療養環境

身体拘束

- 医療施設等で身体の自由を奪う身体拘束は、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない。

- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体拘束の禁止対象となる行為とされる。

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。

- L字バーを設置する。

- 離床センサーを設置する。

- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

B.医療安全対策

インシデントレポート

第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

転倒・転落の防止

重大な転倒・転落事故を避けるために、その危険性が高い患者については以下のような点に留意する。

- ベッドを端座位時に膝関節が90度で足底全体が床につく高さとする。

- 転倒・転落防止のため、離床を検知・通知する離床センターを使用する。

- 床との摩擦が低下するスリッパを使用しない。

転倒・転落の危険性が高い成人の入院患者に看護師が行う対応で正しいのはどれか。

- 夜間はおむつを使用する。

- 履物はスリッパを使用する。

- 離床センサーの使用は控える。

- 端坐位時に足底が床につくベッドの高さにする。

転倒・転落リスクを高める薬

転倒・転落を起こすリスクを高める薬はどれか。

- 降圧薬

- 抗凝固薬

- 気管支拡張薬

- 副腎皮質ステロイド薬

転倒による骨折部位

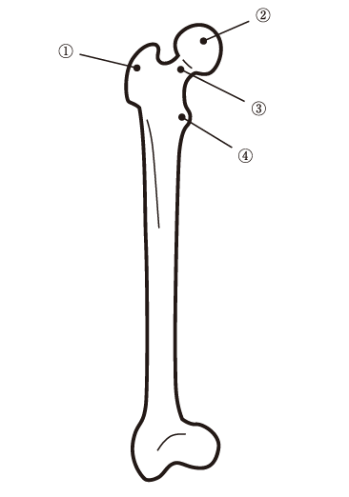

- 大腿骨頸部は、大腿骨の骨頭を支える部分であり、骨盤と関節を作っている。

- 加齢や運動低下に伴う骨密度の減少した高齢者の転倒により、骨折が多くみられる(大腿骨頸部骨折)部位である。

右大腿骨前面を図に示す。

大腿骨頸部はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。

- 頭蓋骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 尾骨

- 大腿骨

与薬時の誤認防止

入院患者の与薬時に誤認を防止するために確認するのは患者の名前とどれか。

- 診察券

- お薬手帳

- 健康保険証

- ネームバンド

C.感染防止対策

標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉で感染源として取り扱うのはどれか。

- 汗

- 爪

- 唾液

- 頭髪

手洗い(手指衛生)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 石けんは十分に泡立てる。

- 洗面器に溜めた水で洗う。

- 水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

個人防護具

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

- 手袋

- ガウン

- サージカルマスク

- フェイスシールド

感染経路別予防策

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 手袋

- N95マスク

- シューズカバー

- フェイスシールド

感染性廃棄物

第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p339

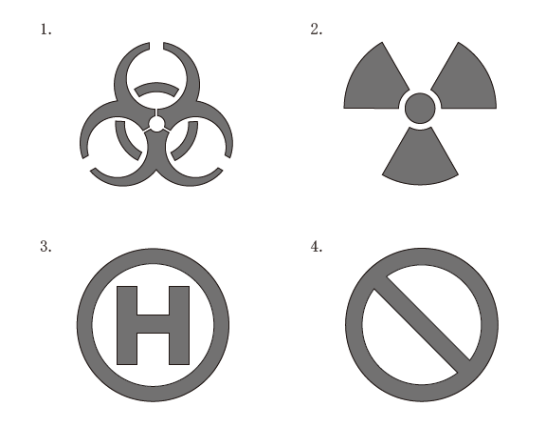

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

無菌操作

- 無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、滅菌器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。

- 原則無菌状態である下気道に挿管する気管内吸引や、尿路感染のリスクが高い尿道カテーテル挿入時には無菌操作を行う。

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。

- 筋肉内注射

- 口腔内吸引

- ストーマパウチの交換

- 尿道カテーテルの挿入

滅菌物の取扱い

手術や検査等の医療行為時には、滅菌された器具の無菌状態を保ちながら操作する必要がある(無菌操作)。

- 外装である滅菌パックは、開封面を上向きに、ハサミを用いずに外側にめくるように手で開く。

- 器具を個包装した滅菌包みは、清潔な内側には触れず、外側の端を手でつまんで開く。

- 鑷子(ピンセット)を滅菌包みから取り出す際は先端を下向きに、外部環境に触れないように閉じた状態で取り出す。

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

- 鉗子の先端は水平より高く保つ。

- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)

オートクレーブによる滅菌法はどれか。

- 乾熱滅菌

- プラズマ滅菌

- 高圧蒸気滅菌

- 酸化エチレンガス滅菌

感染制御チーム

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 医師で構成される。

- 各病棟に配置される。

- アウトブレイク時に結成される。

- 感染症に関するサーベイランスを行う。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目14「日常生活援助技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目14「日常生活援助技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.食事 |

食事の環境整備、食事介助 |

| B.排泄 | 排泄の援助(床上、トイレ、ポータブルトイレ、おむつ) 導尿 浣腸 摘便 失禁のケア |

| C.活動と休息 | 体位、体位変換 移動、移送 ボディメカニクス 廃用症候群の予防 睡眠 |

| D.清潔 | 入浴、シャワー浴 清拭 口腔ケア 洗髪 手浴、足浴 陰部洗浄 整容 寝衣交換 |

A.食事

嚥下障害

- 食物が口から胃に入るまでの嚥下過程に障害があることを嚥下障害という。

- 嚥下障害の原因として、口腔や咽頭、食道などの器官に解剖学的な構造異常がある器質的変化と、構造異常はないが嚥下動作に異常が見られる機能的な原因がある。

- 食道粘膜の細胞ががん化する食道癌では、器質的変化に伴う食道狭窄等により嚥下障害が出現する。

器質的変化で嚥下障害が出現する疾患はどれか。

- 食道癌

- 脳血管疾患

- 筋強直性ジストロフィー

- Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群

食事介助

嚥下障害のある患者の食事介助時には、食物が気管に入る誤嚥に細心の注意を払う必要があり、以下のような点に留意する。

- 顎を上げる頸部後屈では咽頭と気管が直線的になり誤嚥が生じやすいため、頸部前屈の体位で行う。

- 嚥下しやすいように適度な水分摂取は必要であるが、誤嚥しやすいためとろみをつける。

自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分の少ない食べ物を準備する。

- 時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

- 患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

- 患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

誤嚥しやすい患者の食事の援助で適切なのはどれか。

- 食材は細かく刻む。

- 水分の摂取を促す。

- 粘りの強い食品を選ぶ。

- 頸部を前屈した体位をとる。

嚥下障害のある患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 水分はとろみをつける。

- 頸部を伸展する。

- 一口量を多くする。

- むせたときには水を飲ませる。

言語聴覚士

第4編1章 4.5〕その他の医療関係職種 p197~199

嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

- 歯科技工士

- 言語聴覚士

- 義肢装具士

- 臨床工学技士

B.排泄

排泄の援助

- 差し込み便器は床上で行う排泄の援助時に用いるもので、女性患者には高まっている幅の広い側を殿部にし、肛門が中央に位置するように差し込む。

- 床上での排便時は、上半身を軽く挙上した半坐位(ファウラー位)であると、腹圧がかけやすく排便しやすい。

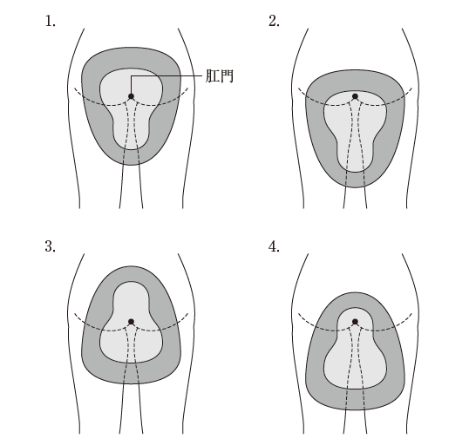

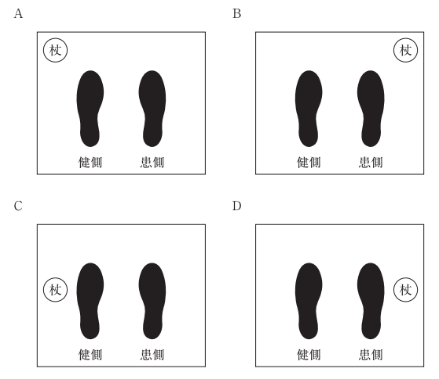

女性患者の床上排泄で洋式便器をあてる位置を図に示す。

適切なのはどれか。

床上で排便しやすい体位はどれか。

- 仰臥位

- 側臥位

- Sims〈シムス〉位

- Fowler〈ファウラー〉位

グリセリン浣腸

- グリセリン浣腸は腸管の蠕動を促し、排泄を促進させる目的で使用する。

- 直腸穿孔のおそれがあるため立位による浣腸は危険であり、左側臥位による5~6cm程度のチューブ挿入を実施する。

- 浣腸液の温度は直腸温(深部体温)よりもやや高い約40℃とする。

排便を促す目的のために浣腸液として使用されるのはどれか。

- バリウム

- ヒマシ油

- グリセリン

- エタノール

グリセリン浣腸を実施する際、腸管孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 立位

- 仰臥位

- 腹臥位

- 左側臥位

成人のグリセリン浣腸で肛門に挿入するチューブの深さはどれか。

- 2cm

- 5cm

- 12cm

- 15cm

注入時の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 32~33℃

- 36~37℃

- 40~41℃

- 44~45℃

器質性便秘

大腸の狭窄による便秘はどれか。

- 器質性便秘

- 痙攣型便秘

- 弛緩型便秘

- 直腸性便秘

導尿

- 導尿は、導尿カテーテルを尿道に挿入し、膀胱内の尿を排出させることである。

- 男性の導尿では尿道が屈曲しているため、陰茎を腹膜に対し約90度引き上げて開始し、約18~20cmを挿入する。

- 女性の導尿では約4~7cmを挿入する。

男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度で最も適切なのはどれか。

- 30〜40度

- 80〜90度

- 120〜130度

- 160〜170度

成人男性の間欠的導尿においてカテーテルを挿入する長さで適切なのはどれか。

- 6〜8cm

- 12〜14cm

- 18〜20cm

- 24〜26cm

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

- 1〜3cm

- 5〜7cm

- 9〜11cm

- 18〜20cm

腹圧性尿失禁

- 腹圧性尿失禁は、重い物を持ち上げたときや運動時、せき・くしゃみをしたときなど、腹部に力を加えたときに起こる不随意の尿漏れである。

- 骨盤底筋の衰えにより尿道がコントロールできないことが原因であるため、行動療法として骨盤底筋訓練が効果的である。

努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 溢流性尿失禁

- 機能性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

骨盤底筋訓練が最も有効なのはどれか。

- 溢流性尿失禁

- 切迫性尿失禁

- 反射性尿失禁

- 腹圧性尿失禁

C.活動と休息

坐位

成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

- 左側臥位

- 半側臥位

- 仰臥位

- 坐位

ファウラー位(半坐位)

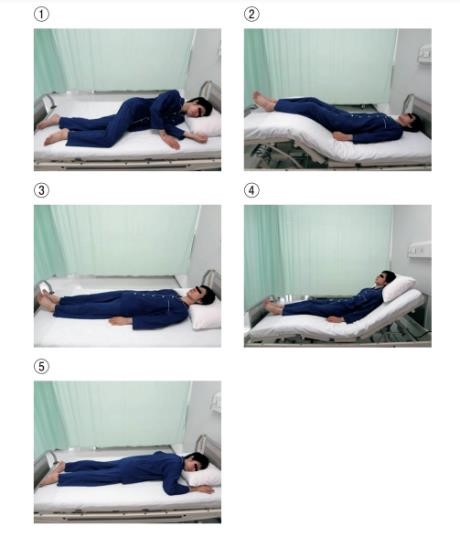

体位の写真を別に示す。

Fowler〈ファウラー〉位はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

シムス位

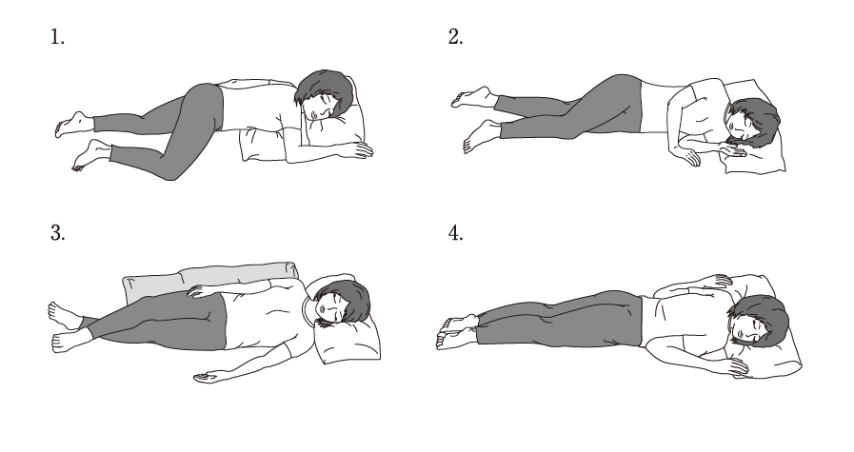

体位を図に示す。

Sims〈シムス〉位はどれか。

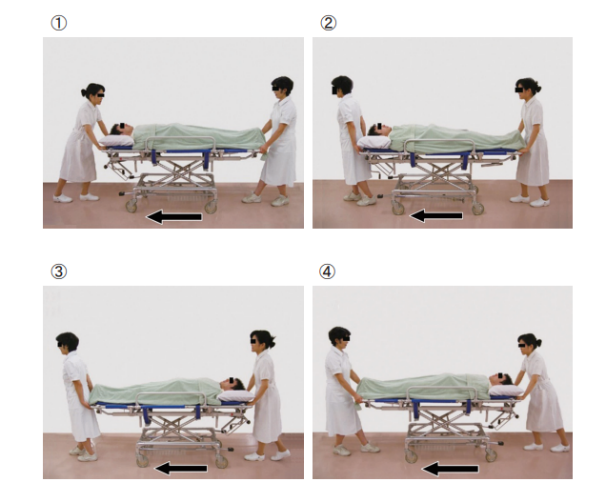

患者の水平移動時の移送

- ストレッチャー等で水平の移動をする際には、患者の足側の方向に進む。

- 先行する看護者は進行方向の安全や進路を確認するため前を向き、後行する看護者は患者の状態を観察しながら移送する。

水平移動時の移送方法の写真を別に示す。

適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

片麻痺

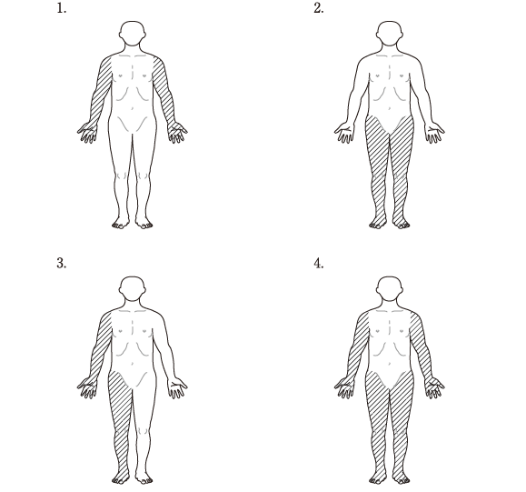

四肢のうち麻痺している部位を斜線で図に示す。

片麻痺はどれか。

脱健着患

左片麻痺患者の上衣の交換で適切なのはどれか。

- 左腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 左腕から脱がせ、右腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 右腕から脱がせ、右腕から着せる。

右前腕に持続点滴をしている患者の寝衣交換で適切なのはどれか。

- 左袖から脱ぎ、右袖から着る。

- 左袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、左袖から着る。

- 右袖から脱ぎ、右袖から着る。

片麻痺のある患者の車椅子への移乗介助

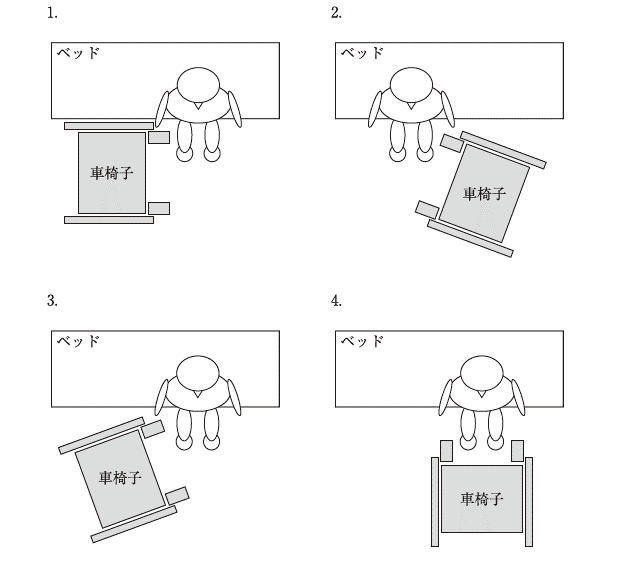

患者をベッドから車椅子へ移乗介助するときの車椅子の配置を図に示す。

左片麻痺のある患者の介助で最も適切なのはどれか。

ボディメカニクス

動作を安定させるために行うのはどれか。

- 重心位置を低くする。

- 足を閉じた姿勢にする。

- 底が滑らかな素材の靴を履く。

- 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

シーツ交換時にシーツを引っ張る動作でボディメカニクスを応用した姿勢はどれか。

- 両足を前後に開き、両膝を伸ばす。

- 両足を前後に開き、両膝を曲げる。

- 両足をそろえ、両膝を伸ばす。

- 両足をそろえ、両膝を曲げる。

廃用症候群

不活動状態が持続することで生じるのはどれか。

- 廃用症候群

- 緊張病症候群

- 慢性疲労症候群

- シックハウス症候群

長期臥床によって生じるのはどれか。

- 高血糖

- 筋萎縮

- 食欲増進

- 心拍出量の増加

D.清潔

入浴の効果

入浴の温熱作用はどれか。

- 筋緊張が増す。

- 末梢血管が拡張する。

- 慢性疼痛が増強する。

- 循環血液量が減少する。

入浴の援助

- 入浴の援助として、入浴前には温度の急激な変化による血圧の大幅な変動を避けるために浴室と脱衣所の温度差を小さくし、脱水を避けるために十分な水分を摂取する。

- 入浴時には徐々に湯温に慣れるため、始めにシャワーで全身を洗ってから、38~40℃程度の湯に5分程度浸かる。

入浴の援助で正しいのはどれか。

- 入浴前後は水分制限をする。

- 入浴時の湯温は45℃とする。

- 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。

- 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。

全身清拭

- 全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度は40℃程度が適している。

- 一方、洗面器に準備する湯の温度は、準備時間やタオルで湯を絞る際に温度が下がるため50〜55℃とされる。

全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度で適切なのはどれか。

- 20〜22℃

- 30〜32℃

- 40〜42℃

- 50〜52℃

全身清拭時、洗面器に準備する湯の温度で適切なのはどれか。

- 20〜25℃

- 30〜35℃

- 40〜45℃

- 50〜55℃

口腔ケア

- 口腔ケアは、歯肉出血がある場合でも、含嗽ができない場合でも、経口摂取をしていない場合でも実施する(できる)。

- 義歯の下の歯茎や粘膜の衛生を保つため、口腔ケア時や就寝時には義歯を外すことが望ましい。

口腔ケアで適切なのはどれか。

- 歯肉出血がある場合は実施しない。

- 含嗽ができない患者には禁忌である。

- 経口摂取の有無に関係なく実施する。

- 総義歯の場合は義歯を入れた状態で実施する。

高齢者の義歯の取り扱い方法で正しいのはどれか。

- 就寝時に外す。

- 熱湯で洗浄する。

- 保管時は乾燥させる。

- 総義歯は奥歯を起点に外す。

洗髪の介助

患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

- 30℃の湯をかける。

- 脱脂綿で耳栓をする。

- 指の腹を使って洗う。

- 強い振動を加えて洗う。

足浴

- 足浴は全身浴と比べて心臓への負担が少なく、血行や睡眠の促進効果が認められる。

- 湯の適温は体温より少し高い38〜40℃程度とされる。

足浴の効果で最も期待されるのはどれか。

- 食欲増進

- 睡眠の促進

- 筋緊張の亢進

- 皮膚温の低下

足浴に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 26〜28℃

- 32〜34℃

- 38〜40℃

- 44〜46℃

陰部洗浄

陰部洗浄に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 30〜31℃

- 34〜35℃

- 38〜39℃

- 42〜43℃

爪の切り方

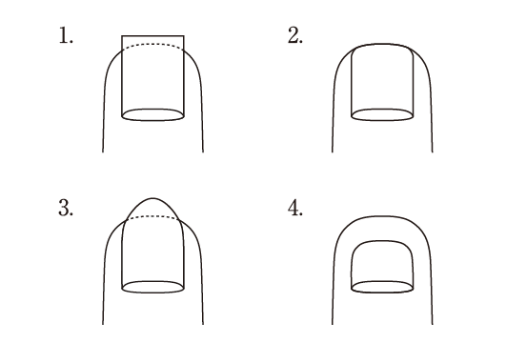

爪の切り方の模式図を示す。

爪のケアとして適切な切り方はどれか。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目13「看護における基本技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目13「看護における基本技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.コミュニケーション |

言語的コミュニケーション |

| B.看護過程 | 情報収集、アセスメント 計画立案 実施 評価 |

| C.フィジカルアセスメント | バイタルサインの観察 意識レベルの評価 呼吸状態の観察 腸蠕動音聴取 運動機能の観察 |

A.コミュニケーション

患者とのコミュニケーション

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 否定的感情の表出を受けとめる。

- 沈黙が生じた直後に会話を終える。

- 看護師が伝えたいことに重点をおく。

- 患者の表情よりも言語による表現を重視する。

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 専門用語を用いて説明する。

- 視線を合わせずに会話をする。

- 沈黙が生じたら会話を終える。

- 患者の非言語的な表現を活用する。

Open-ended question〈開かれた質問〉

Open-ended question〈開かれた質問〉はどれか。

- 「頭は痛みませんか」

- 「昨夜は眠れましたか」

- 「気分は悪くありませんか」

- 「自宅ではどのように過ごしていましたか」

B.看護過程

看護過程

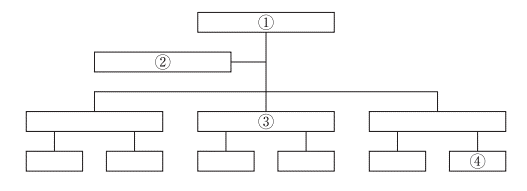

- 看護過程は、①アセスメント(情報収集等)、②看護診断、③計画立案、④実施、⑤評価の5段階からなり、効率的に看護目標を達成するためのプロセスである。

- 根拠に基づいた問題解決思考は、看護過程の展開を行う上で重要となる能力である。

看護師が行う看護過程で適切なのはどれか。

- 問題解決思考である。

- 医師の指示の下で計画を立てる。

- 看護師の価値に基づいてゴールを設定する。

- アセスメント、計画立案、評価の3段階で構成される。

主観的情報

- 主観的情報は患者の話や訴えから得られた情報で、観察や測定で得られる客観的情報と区別して、患者の状態を把握する。

- 呼吸困難は、息苦しさなど患者が感じる主観的情報で評価される。

患者の主観的情報はどれか。

- 苦悶様の顔貌

- 息苦しさの訴え

- 飲水量

- 脈拍数

看護過程における客観的情報はどれか。

- 家族の意見

- 患者の表情

- 患者の痛みの訴え

- 患者の病気に対する思い

呼吸困難とはどれか。

- 脈拍数の増加

- 息苦しさの自覚

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉の低下

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の低下

薬物の有害作用の予測

第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p159~160

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 居住地

- 家族構成

- 運動障害の有無

- アレルギーの既往

C.フィジカルアセスメント

フィジカルアセスメント

- フィジカルアセスメントの一般的な順番として、「問診」「視診」「触診」「打診」「聴診」と、侵襲度(物理的接触)の低い方法から行う。

- このうち触診では、皮下に存在するリンパ節の腫脹の有無を体表から確認することができる。

フィジカルアセスメントで問診の次に行うのはどれか。

- 視診

- 触診

- 打診

- 聴診

フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

- 腱反射

- 瞳孔反射

- 腸蠕動運動

- リンパ節の腫脹

心音の聴取

- 心音は胸壁の上から聴取する心臓の収縮・拡張音であり、低く長いⅠ音と高く短いⅡ音が聴取される。

- 第5肋間左鎖骨中線上心尖部では、僧帽弁が発するⅠ音を聴取しやすい。

心音の聴取でⅠ音がⅡ音より大きく聴取されるのはどれか。

ただし、●は聴取部位を示す。

異常呼吸音

異常な呼吸音のうち高調性連続性副雑音はどれか。

- 笛のような音〈笛音〉

- いびきのような音〈類鼾音〉

- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

- ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

異常な呼吸音のうち低調性連続性副雑音はどれか。

- 笛のような音〈笛音〉

- いびきのような音〈類鼾音〉

- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉

- ストローで水に空気を吹き込むような音〈水泡音〉

チェーン-ストークス呼吸

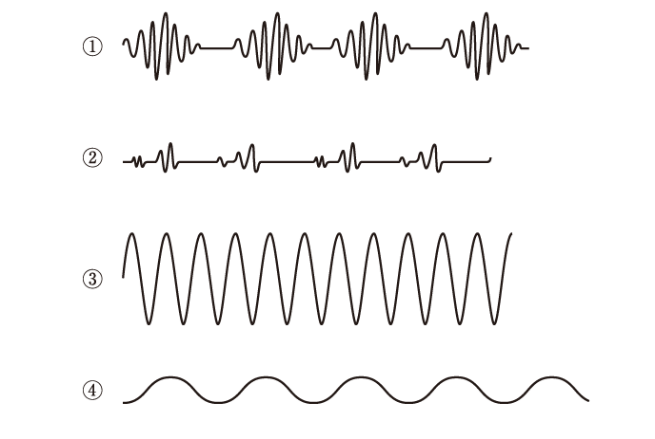

呼吸パターンを図に示す。

Cheyne-Stokes〈チェーン-ストークス〉呼吸はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

圧痛点

- 圧痛点は、指などで圧迫した際に強い痛みを感じる部分をいい、疾患によって特定の圧痛点があり、診断に用いられる。

- 右下腹部にあるマックバーネー点は急性虫垂炎の圧痛点である。

腹部前面を図に示す。

McBurney〈マックバーニー〉圧痛点はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

McBurney〈マックバーネー〉点の圧痛を特徴とする疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 急性膵炎

- 尿管結石症

- 急性虫垂炎

- 子宮内膜症

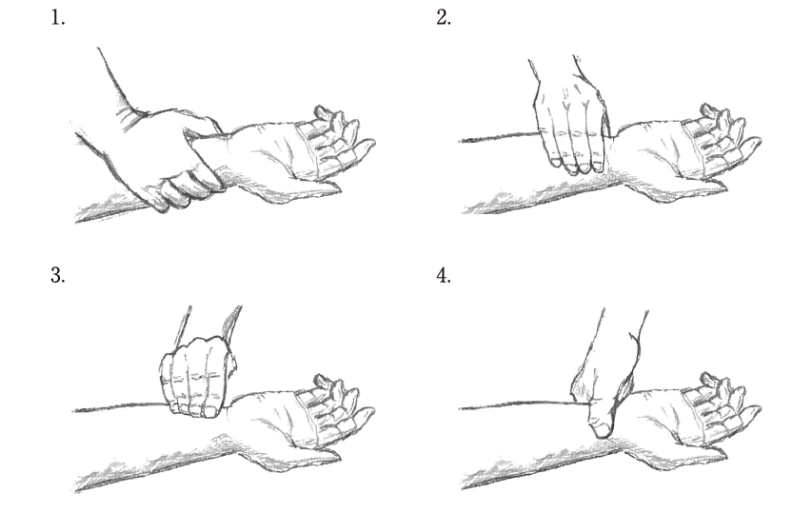

脈拍の測定方法

成人の橈骨動脈における脈拍の測定方法で正しいのはどれか。

脈拍数の基準値

学童期の脈拍数の基準値はどれか。

- 50〜70/分

- 80〜100/分

- 110〜130/分

- 140〜160/分

成人の安静時における所見で異常なのはどれか。

- 体温36.2℃

- 呼吸数12/分

- 脈拍116/分

- 血圧128/84mmHg

血圧測定

血圧測定の際には腕にマンシェットを巻くが、以下のような点に留意する。

- 血圧の変動を避けるために心臓と同じ高さに巻く。

- 指が1、2本入る程度の強さで巻く。

- マンシェットの幅は14cm程度とする。

- マンシェットの下端は肘関節よりも2~3cm上方になるように巻く。

上腕動脈で行う聴診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。

- マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。

- マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。

- マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。

意識レベルの評価スケール

意識レベルを評価するスケールはどれか。

- Borg〈ボルグ〉スケール

- フェイススケール

- ブリストルスケール

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉のⅢ(3桁)で表現される意識レベルはどれか。

- 意識清明の状態

- 刺激すると覚醒する状態

- 刺激しても覚醒しない状態

- 刺激しなくても覚醒している状態

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に対して払いのけるような動作をする」と定義されるのはどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-20

- Ⅲ-100

- Ⅲ-300

普通の呼びかけで容易に開眼する場合、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉による評価はどれか。

- Ⅰ-3

- Ⅱ-10

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

徒手筋力テスト

徒手筋力テストの判定基準は[ ]段階である。

[ ]に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

膝蓋腱反射

膝蓋腱反射の低下で疑われる病態はどれか。

- 脚気

- 壊血病

- くる病

- 夜盲症

関節可動域〈ROM〉

関節可動域〈ROM〉の単位はどれか。

- 回

- 度

- kg

- Cm

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目12「薬物の作用とその管理」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目12「薬物の作用とその管理」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.主な薬物の効果と副作用(有害事象) |

抗感染症薬 |

| B.薬物の管理 | 禁忌 保存・管理方法 薬理効果に影響する要因 |

A.主な薬物の効果と副作用

ニトログリセリン

狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。

- ヘパリン

- ジゴキシン

- アドレナリン

- ニトログリセリン

ループ利尿薬

- ループ利尿薬は、浮腫(むくみ)や高血圧を改善するために尿による水分排泄を促進するものであり、即効性が高い。

- 利尿薬の副作用〈有害事象〉としては、カリウムの排泄量が増大することで起こる低カリウム血症(電解質異常)が挙げられる。

ループ利尿薬について正しいのはどれか。

- 作用発現が速い。

- 眠前の服用が望ましい。

- 抗不整脈薬として用いられる。

- 副作用〈有害事象〉に高カリウム血症がある。

副腎皮質ステロイド

- 副腎皮質ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンから生成された薬(プレドニゾロン等)で、炎症や免疫の抑制など幅広い疾患で用いられている。

- 副作用〈有害事象〉として、高血糖や高血圧、易感染性、骨粗鬆症、食欲増進による体重増加、満月様顔貌〈ムーンフェイス〉など多くあり、注意を要する。

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 体重の減少

- 血糖の低下

- 血圧の低下

- 免疫の促進

- 炎症の抑制

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

- 便秘

- 口内炎

- 低血圧

- 骨粗鬆症

長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- テオフィリン

- プレドニゾロン

- インドメタシン

アスピリン

抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。

- ヘパリン

- アルブミン

- アスピリン

- ワルファリン

カルシウム拮抗薬

- カルシウム拮抗薬は血管を拡張し、血圧を下げる降圧薬である。

- グレープフルーツに含まれる成分はカルシウム拮抗薬を代謝する酵素の働きを弱めるため、薬物服用時の摂取により血中濃度が高まり、血圧の異常な低下などの相互作用が起きることがある。

カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

- 牛乳

- 納豆

- ブロッコリー

- グレープフルーツ

ワルファリン

- ワルファリンは血液を固まりにくくし、血栓や塞栓を防ぐ抗凝固剤であるが、出血を起こしたり、止まらなくなることがあり、手術前には投与の中止を含めて検討する。

- ビタミンKにはワルファリンの働きを阻害する拮抗作用があり、ワルファリン使用時にはビタミンKを多く含む納豆などの食品の摂取は控える。

出血傾向を考慮し手術前に投与の中止を検討するのはどれか。

- アドレナリン

- テオフィリン

- ワルファリン

- バンコマイシン

ワルファリンと拮抗作用があるのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンC

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

抗血小板薬

手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。

- 鉄剤

- 抗血小板薬

- 冠血管拡張薬

- プロトンポンプ阻害薬

ジギタリス(ジゴキシン)

ジギタリスの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 難聴

- 悪心

- 易感染

- 低血糖

ジゴキシンの主な有害な作用はどれか。

- 振戦

- 不整脈

- 聴覚障害

- 満月様顔貌〈ムーンフェイス〉

テオフィリン

血中濃度を確認する必要性が最も高い医薬品はどれか。

- アスピリン

- フロセミド

- テオフィリン

- インドメタシン

抗菌薬

- 抗菌薬は細菌の増殖を抑制したり殺菌する。

- 抗菌薬に耐性を持つ細菌を薬剤耐性菌といい、院内において抵抗力の弱まった易感染者に対して病原性を発揮する日和見感染症を起こすおそれがある。

抗菌薬について正しいのはどれか。

- ウイルスに有効である。

- 経口投与では効果がない。

- 耐性菌の出現が問題である。

- 正常の細菌叢には影響を与えない。

バンコマイシン

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉に有効な薬はどれか。

- バンコマイシン塩酸塩

- セファゾリンナトリウム

- ストレプトマイシン硫酸塩

- ベンジルペニシリンカリウム

フェンタニル

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

- フェンタニル

- リン酸コデイン

- モルヒネ塩酸塩

- オキシコドン塩酸塩

骨髄抑制

骨髄抑制が出現するのはどれか。

- 麻薬

- 利尿薬

- 抗癌薬

- 強心薬

抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

- 嘔吐

- 下痢

- 神経障害

- 白血球減少

モルヒネ

モルヒネの副作用〈有害事象〉はどれか。

- 出血

- 便秘

- 高血圧

- 粘膜障害

抗うつ薬

目的とする効果が安定して発現するまでに最も時間がかかる薬はどれか。

- 睡眠薬

- 鎮痛薬

- 抗うつ薬

- 抗血栓薬

B.薬物の管理

インドメタシン内服薬の禁忌

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

- 痛風

- 膀胱炎

- 消化性潰瘍

- 関節リウマチ

緑内障患者への禁忌

緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

- コデイン

- アスピリン

- アトロピン

- フェニトイン

医薬品の禁忌表示

医薬品に関する禁忌を示すことが定められているのはどれか。

- 処方箋

- 診断書

- 看護記録

- 添付文書

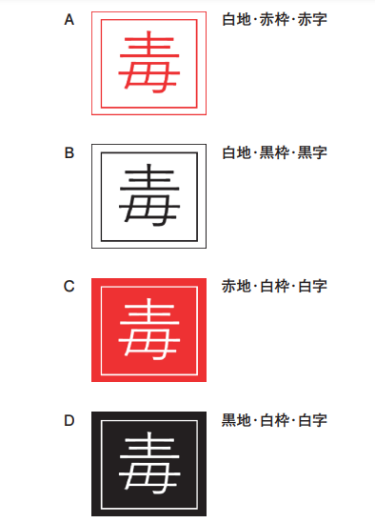

毒薬

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

劇薬

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

医療用麻薬の取り扱い

- アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控える。

- 施用後のアンプルは、残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。

医療機関における麻薬の取り扱いについて正しいのはどれか。

- 麻薬と毒薬は一緒に保管する。

- 麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 使用して残った麻薬注射液は病棟で廃棄する。

- 麻薬注射液の使用後のアンプルは麻薬管理責任者に返却する。

輸血用血液製剤の保存温度

赤血球製剤の保存温度で適切なのはどれか。

- -6~-2℃

- 2~6℃

- 12~16℃

- 22~26℃

初回通過効果

経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 小腸

- 腎臓

薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。

- 吸収

- 分布

- 代謝

- 蓄積

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目11「徴候と疾患」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目11「徴候と疾患」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.主要な症状と徴候 |

意識障害 |

| B.主要な疾患による健康障害 | 生活習慣病 がん 感染症 精神疾患 小児の疾患 高齢者の疾患 |

| C.基本的な臨床検査値の評価 | 血液学検査 血液生化学検査 免疫血清学検査 尿検査 |

A.主要な症状と徴候

脳出血

高血圧が原因で起こりやすいのはどれか。

- 脳出血

- 脳塞栓症

- 脳動静脈奇形

- 急性硬膜下血腫

左心不全

- 左心不全により左心室のポンプ機能が低下することで、肺静脈系のうっ血が生じ、呼吸困難や咳嗽(せき)などの症状が現れる。

- 左心不全患者には、呼吸困難を軽減するため、起坐位による起坐呼吸が多くみられる。

左心不全でみられる症状はどれか。

- 肝腫大

- 下腿浮腫

- 起坐呼吸

- 頸静脈怒張

咳嗽が起こりやすいのはどれか。

- 右心不全

- 左心不全

- 心筋梗塞

- 肺梗塞

狭心症

- 狭心症は、生活習慣の悪化を一因とする動脈硬化等により心臓に血液を送る冠動脈が狭まり、血流が悪くなった状態(虚血)をいう。

- 歩行動作時などに胸が圧迫される痛み(労作性狭心症)が生じるほか、心臓から離れた上半身の左側に多く起きる放散痛の症状が現れることがある。

左前胸部から頸部や左上肢への放散痛が生じる疾患はどれか。

- 胃潰瘍

- 狭心症

- 胆石症

- 尿管結石症

急性心筋梗塞

胸痛を訴えるのはどれか。

- 髄膜炎

- 腎結石

- 急性心筋梗塞

- Ménière〈メニエール〉病

心原性ショック

- 心原性ショックは、不整脈や急性心筋梗塞等により心臓のポンプ機能が低下することで急性の循環不全等が起こる状態をいう。

- 1回の心拍で送り出される血液量が減少することで血圧は低下し、脈拍は弱く速くなる(頻脈性不整脈)。

心原性ショックで直ちに現れる徴候はどれか。

- 血圧の上昇

- 体温の上昇

- 尿量の増加

- 脈拍数の増加

徐脈性不整脈

徐脈性の不整脈で起こりやすいのはどれか。

- 失語

- 失行

- 失神

- 失明

心房細動

脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。

- 心室頻拍

- 心房細動

- 心房性期外収縮

- 完全房室ブロック

CO2ナルコーシス

CO2ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。

- 咳嗽

- 徐脈

- 浮腫

- 意識障害

喀血

- 喀血は咳とともに血液が吐き出されるもので、主に気道や肺胞などの呼吸器の出血による。

- 泡沫状の喀痰や鮮紅色の血液は喀血の特徴である。

喀血が起こる出血部位で正しいのはどれか。

- 頭蓋内

- 気道

- 食道

- 胆道

喀血の特徴はどれか。

- 酸性である。

- 泡沫状である。

- 食物残渣を含む。

- コーヒー残渣様である。

頻回の嘔吐による症状

正常な胃液のpHはどれか。

- pH1~2

- pH4~5

- pH7~8

- pH10~11

頻回の嘔吐で生じやすいのはどれか。

- 血尿

- 低体温

- 体重増加

- アルカローシス

頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

- 脱水

- 貧血

- 発熱

- 血尿

低カリウム血症

下痢によって生じやすい電解質異常はどれか。

- 低カリウム血症

- 高カルシウム血症

- 高ナトリウム血症

- 低マグネシウム血症

下血

- 下血は肛門から血液成分が排泄されることをいい、出血した臓器により血液の色や粘度が変わる。

- 肛門に近い直腸等の出血では鮮紅色で、肛門から遠い胃や食道、十二指腸からの出血では血液中の鉄分が酸化した黒色便(タール便)となる。

鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

- 胃

- 食道

- 直腸

- 十二指腸

大腸癌

下血がみられる疾患はどれか。

- 肝囊胞

- 大腸癌

- 卵巣癌

- 腎盂腎炎

乏尿・無尿・頻尿・多尿

- 成人の1日平均尿量は1,000mL~1,500mLであり、100mL未満は無尿、400mL未満は乏尿とされる。

- 1日の尿の回数でみた異常では、回数が多い頻尿、回数が少ない希尿がある。

健康な成人における1日の平均尿量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,500mL

- 2,500mL

成人で1日の尿量が100mL以下の状態を示すのはどれか。

- 希尿

- 頻尿

- 乏尿

- 無尿

尿の回数が異常に多い状態を表すのはどれか。

- 頻尿

- 乏尿

- 尿閉

- 尿失禁

痛風

痛風の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。

- 尿酸

- 尿素窒素

- アルブミン

- トリグリセリド

低体温

- 甲状腺は、代謝を促進する甲状腺ホルモンを分泌する内分泌器官である。

- 甲状腺機能低下症などにより甲状腺ホルモンの分泌が低下し、直腸温が35℃を下回った場合に低体温と診断される。

- 体温の低下に対しては、熱産生を誘導するためにふるえなどの生体反応が起きる。

低体温が起こるのはどれか。

- 尿崩症

- 褐色細胞腫

- 甲状腺機能低下症

- Cushing〈クッシング〉症候群

体温低下を引き起こすのはどれか。

- カテコラミンの分泌亢進

- 甲状腺ホルモンの分泌低下

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進

低体温から回復するための生体の反応はどれか。

- 発汗

- ふるえ

- 乳酸の蓄積

- 体表面への血流増加

貧血の定義

貧血の定義で正しいのはどれか。

- 血圧が低下すること

- 脈拍が速くなること

- 立ち上がると失神を起こすこと

- ヘモグロビン濃度が減少していること

巨赤芽球性貧血

巨赤芽球性貧血の原因はどれか。

- ビタミンA欠乏

- ビタミンB12欠乏

- ビタミンC欠乏

- ビタミンE欠乏

- ビタミンK欠乏

低血糖

- 低血糖は血糖値が正常範囲よりも低下した状態で、冷や汗(発汗)や動悸、けいれんなどの症状がみられる。

- 糖尿病患者等が血糖コントロールとしてインスリンを用いる際に、食事の量や時間、運動量などにより過剰に血糖値が低下することでも生じる。

低血糖の症状または所見はどれか。

- 口渇

- 徐脈

- 多尿

- 発汗

- 発熱

副作用(有害事象)として低血糖症状を起こす可能性があるのはどれか。

- ジゴキシン

- インスリン

- フェニトイン

- ワルファリン

敗血症ショック

- 敗血症は、感染症の原因となる細菌等に起因して重度の臓器障害等を起こしている病態をいい、白血球(好中球)数が低い場合に生じやすい。

- 蘇生処置にも関わらず低血圧が持続し、ショック状態に陥った状態を敗血症ショックといい、死亡リスクが非常に高い。

細菌感染で起こるショックはどれか。

- 心原性ショック

- 敗血症性ショック

- アナフィラキシーショック

- 循環血液量減少性ショック

アナフィラキシーショック

第3編4章 4.リウマチ・アレルギー疾患対策 p159~160

特定の抗原となる物質によって生じるアレルギー反応で引き起こされるショックはどれか。

- 心原性ショック

- 出血性ショック

- 神経原性ショック

- アナフィラキシーショック

緑内障の症状

- 緑内障は眼圧の上昇などを原因として、視神経が萎縮し、不可逆的に視野が狭まり失明に至る疾病である。

- 一般的に自覚症状がなく徐々に進行するが、眼圧が急上昇し、急性の頭痛といった症状を引き起こす場合、急速に重度の視力障害が進行する急性緑内障発作の可能性がある。

急性の頭痛を起こす可能性が最も高いのはどれか。

- 複視

- 外斜視

- 緑内障

- 眼瞼下垂

神経性食欲不振症(神経性無食欲症)

- 神経性食欲不振症(神経性無食欲症)は摂食障害の一つで、青年期の女性におおくみられ、極端な食事制限と過度なやせを示す。

- 栄養不足に起因する症状として、無月経や低血圧、徐脈、低体温、浮腫などがみられる。

神経性食欲不振症の症状または所見はどれか。

- 発熱

- 咳嗽

- 徐脈

- 高血圧

- 過多月経

黄疸

- 黄疸は、赤血球が壊れる際にヘモグロビンが分解され、生成されたビリルビンにより皮膚や白眼(眼球結膜)が黄色くなる状態をいう。

- 成人では全身のかゆみ(搔痒感)が生じることがある。

血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

- グルコース

- ビリルビン

- クレアチニン

- 総コレステロール

黄疸で黄染を確認しやすい部位はどれか。

- 歯

- 毛髪

- 爪床

- 眼球結膜

黄疸のある成人患者にみられる随伴症状はどれか。

- 動悸

- 難聴

- 関節痛

- 搔痒感

浮腫

浮腫が生じやすいのはどれか。

- 甲状腺機能亢進症

- 過剰な運動

- 低栄養

- 熱中症

浮腫の原因となるのはどれか。

- 膠質浸透圧の上昇

- リンパ還流の不全

- 毛細血管内圧の低下

- 毛細血管透過性の低下

チアノーゼ

チアノーゼとは( )の絶対量が増加して5g/dL以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことをいう。

( )に入るのはどれか。

- ビリルビン

- ヘモグロビン

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

- 脱酸素化ヘモグロビン〈還元ヘモグロビン〉

チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

- 青

- 赤

- 黄

- 白

感覚障害

関節や神経叢の周辺に限局して起こる感覚障害の原因はどれか。

- 脊髄障害

- 物理的圧迫

- 脳血管障害

- 糖尿病の合併症

ダウン症候群

Down〈ダウン〉症候群を生じるのはどれか。

- 13トリソミー

- 18トリソミー

- 21トリソミー

- 性染色体異常

B.主要な疾患による健康障害

糖尿病ケトアシドーシス

- ケトン体は、肝臓が脂肪を分解することで生成される酸性の物質である。糖尿病でインスリン作用が不足するとエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)が利用できず、多く脂肪を分解してエネルギーを作るため、尿中のケトン体(尿ケトン体)が陽性となり、血液が酸性に傾く。

- この糖尿病ケトアシドーシスは糖尿病の急性合併症であり、血糖値の急上昇に伴い昏睡や意識不明の症状を呈する。

尿ケトン体が陽性になる疾患はどれか。

- 肝硬変

- 糖尿病

- 尿路感染症

- ネフローゼ症候群

糖尿病の急性合併症はどれか。

- 足壊疽

- 脳血管疾患

- 糖尿病網膜症

- ケトアシドーシス昏睡

2型糖尿病患者の1日のエネルギー摂取量

2型糖尿病の食事療法における1日のエネルギー摂取量の算出に必要なのはどれか。

- 体温

- 腹囲

- 標準体重

- 体表面積

血糖コントロール

患者が自己で簡単に測定できるのはどれか。

- 血糖

- カリウム

- カルシウム

- アルブミン

悪性腫瘍(がん)の特徴

- 悪性腫瘍は良性腫瘍と比べて、増殖が速く、周囲の組織にしみ出すように広がり(浸潤)、最初に発生した臓器(原発部位)から血液やリンパを通じて離れた場所にも転移する特徴がある。

- 転移の例として、胃がんなどが左鎖骨上窩リンパ節に転移するウィルヒョウ転移がある。

良性腫瘍と比較して悪性腫瘍でみられる特徴はどれか。

- 被膜がある。

- 遠隔転移する。

- 周囲組織に浸潤しない。

- 増殖速度が緩やかである。

胃がんのVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

- 腋窩

- 鼠径部

- 右季肋部

- 左鎖骨上窩

結核

- 結核は感染症法上の二類感染症に分類され、空気感染を起こす。

- 結核菌に感染した場合、必ずしもすぐに発症するわけではなく、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始し、発症することがある。

第3編3章 3.2〕結核 p129~132

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。

- 一類

- 二類

- 三類

- 四類

- 五類

感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

- インフルエンザ

- 結核

- ノロウイルス性胃腸炎

- 流行性耳下腺炎

A型肝炎

第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p132~134

経口感染するウイルス性肝炎はどれか。

- A型肝炎

- B型肝炎

- C型肝炎

- D型肝炎

B型肝炎

第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p132~134

針刺し事故によって感染するのはどれか。

- RSウイルス

- B型肝炎ウイルス

- ヘルペスウイルス

- サイトメガロウイルス

C型肝炎

第3編3章 3.3〕ウイルス性肝炎 p132~134

C型慢性肝炎に使用するのはどれか。

- ドパミン

- インスリン

- リドカイン

- インターフェロン

風疹

- 風疹は感染症法上の五類感染症に分類され、主に飛沫感染が感染経路である。

- 妊婦が妊娠20週ごろまでに風疹に感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。

第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138

妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

- 水痘

- 風疹

- 麻疹

- 流行性耳下腺炎

麻疹

- 麻疹は感染症法上の五類感染症に分類され、主に空気感染が感染経路である。

- 高熱や発症初期に頬粘膜に生じる白色のコプリック斑、その後の耳後部から始まり体の下方へと広がる赤い発疹を特徴とする全身性ウイルス感染疾患である。

第3編3章 3.5〕風しん・麻しん p138

Koplik〈コプリック〉斑がみられる疾患はどれか。

- 麻疹

- 手足口病

- 帯状疱疹

- ヘルパンギーナ

性感染症

第3編3章 3.6〕性感染症 p138~139

令和4年(2022年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で最も多いのはどれか。

- 性器クラミジア感染症

- 尖圭コンジローマ

- 性器ヘルペス

- 淋菌感染症

インフルエンザ

第3編3章 3.8〕新型インフルエンザ p139~140

飛沫感染するのはどれか。

- 疥癬

- 破傷風

- デング熱

- インフルエンザ

水痘

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p128~142

水痘の症状はどれか。

- 耳下腺の腫脹

- 両頰部のびまん性紅斑

- 水疱へと進行する紅斑

- 解熱前後の斑状丘疹性発疹

レジオネラ肺炎

- レジオネラ属菌は自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ肺炎を引き起こす。

- 浴槽の湯を濾過器を通して循環させる循環式浴槽では、換水や消毒、清掃を怠ることでレジオネラ属菌が繁殖する危険性が高まる。

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p128~142

循環式浴槽の水質汚染によって発生するのはどれか。

- B型肝炎

- マラリア

- レジオネラ肺炎

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

ヒトT細胞白血病ウイルス1型〈HTLV-1〉

第3編3章 3.11〕HTLV-1対策 p141

ウイルスが原因で発症するのはどれか。

- 血友病

- 鉄欠乏性貧血

- 再生不良性貧血

- 成人T細胞白血病〈ATL〉

母子感染(垂直感染)

第3編3章 3.主な感染症等の動向と対策 p128~142

母体から胎児への感染はどれか。

- 水平感染

- 垂直感染

- 接触感染

- 飛沫感染

うつ病

典型的なうつ病の症状はどれか。

- 幻聴

- 感情失禁

- 理由のない爽快感

- 興味と喜びの喪失

認知症

第3編2章 2.2〕認知症施策のあゆみ p105~107

認知症の中核症状はどれか。

- 幻聴

- 抑うつ

- 希死念慮

- 見当識障害

災害による精神疾患

第3編2章 4.6〕(7)災害時の支援 p117

災害による心理的ストレスが身体反応として最も強く現れる時期はどれか。

- 発災後3~7日

- 発災後2週~1か月

- 発災後半年~3年

- 発災後4年目以降

C.基本的な臨床検査値の評価

肝機能の血液検査項目

肝障害の指標となる血液生化学検査の項目はどれか。

- CRP

- 尿素窒素

- アミラーゼ

- ALT〈GPT〉

腎機能の血液検査項目

腎機能を示す血液検査項目はどれか。

- 中性脂肪

- ビリルビン

- AST〈GOT〉

- クレアチニン

- LDLコレステロール

腫瘍マーカー

- 腫瘍マーカーは癌の種類により特徴的に作られる物質で、血液や尿の成分を測定する腫瘍マーカー検査が行われている。

- そのうちPSA検査では、前立腺癌に特異的な血清PSA値の上昇を調べることで、前立腺癌を早期に発見することができる。

前立腺癌に特徴的な腫瘍マーカーはどれか。

- AFP

- CA19-9

- CEA

- PSA

炎症マーカー

炎症マーカーはどれか。

- CA19-9

- 抗核抗体

- C反応性蛋白質〈CRP〉

- リウマトイド因子〈RF〉

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目10「人体の構造と機能」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目10「人体の構造と機能」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.人体の基本的な構造と正常な機能 |

内部環境の恒常性 |

| B.人間の死 | 死の三徴候 死亡判定 脳死 |

A.人体の基本的な構造と正常な機能

視覚野

後頭葉にあるのはどれか。

- 嗅覚野

- 視覚野

- 聴覚野

- 体性感覚野

言語野

運動性言語中枢はどれか。

- 中心後回

- 大脳基底核

- Broca〈ブローカ〉野

- Wernicke〈ウェルニッケ〉野

小脳

小脳失調でみられるのはどれか。

- 下肢の麻痺が認められる。

- 姿勢保持が困難になる。

- 血圧が不安定になる。

- 体がこわばる。

三叉神経

三叉神経の機能はどれか。

- 視覚

- 眼球の運動

- 顔面の知覚

- 表情筋の運動

迷走神経

嚥下に関わる脳神経はどれか。

- 嗅神経

- 外転神経

- 滑車神経

- 迷走神経

副交感神経

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

- 瞳孔散大

- 気管支拡張

- 心拍数の増加

- 消化液分泌の促進

神経伝達物質

- 神経伝達物質は、シナプスを介在し、神経細胞間の情報伝達を行う化学物質である。

- 副交感神経や運動神経に働く神経伝達物質にアセチルコリンがある。

神経伝達物質はどれか。

- アルブミン

- フィブリン

- アセチルコリン

- エリスロポエチン

心臓

- 左心室は大動脈を通じて全身に血液を送り、大静脈を通じて右心房に至る(体循環)。右心房から右心室に送り出された血液は、肺動脈を通じて肺に送られ、肺静脈を通じて左心房に至る(肺循環)。

- 左心室の強力な収縮を支えるため、左心室の心臓壁は右心室や左心房、右心房よりも厚くなっている。

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 大静脈

- 大動脈

- 肺静脈

- 肺動脈

健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

- 右心室

- 右心房

- 左心室

- 左心房

心臓の刺激伝導系

心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。

- 洞房結節

- 房室結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

呼吸中枢

呼吸中枢があるのはどれか。

- 間脳

- 小脳

- 大脳

- 脳幹

脳幹に含まれる部位はどれか。

- 延髄

- 小脳

- 下垂体

- 松果体

胃

胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

- ガストリン

- セクレチン

- 胃抑制ペプチド

- コレシストキニン

肝臓

有害物質を無毒化し排泄する臓器はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 膵臓

- 大腸

肝性脳症

肝性脳症の直接的原因はどれか。

- 尿酸

- アンモニア

- グルコース

- ビリルビン

胆汁

胆汁の作用はどれか。

- 殺菌

- 脂肪の乳化

- 蛋白質の分解

- 炭水化物の分解

脂肪分解酵素はどれか。

- ペプシン

- リパーゼ

- マルターゼ

- ラクターゼ

胆道

膵管と合流して大十二指腸乳頭(Vater〈ファーター〉乳頭)に開口するのはどれか。

- 肝管

- 総肝管

- 総胆管

- 胆嚢管

大腸

大腸で吸収されるのはどれか。

- 脂質

- 水分

- 糖質

- 蛋白質

後腹膜器官

後腹膜器官はどれか。

- 胃

- 肝臓

- 空腸

- 腎臓

成人の膀胱の平均容量

成人の膀胱の平均容量はどれか。

- 100mL

- 500mL

- 1,000mL

- 1,500mL

視床下部

体温調節中枢があるのはどれか。

- 橋

- 延髄

- 小脳

- 大脳皮質

- 視床下部

深部体温(直腸温)

- 深部体温は、視床下部によりコントロールされる脳や臓器などの内部温度であり、皮膚温よりも高く37℃前後を維持している。

- 正確な深部体温を図る上で、身体の中心に近く、外部環境に影響されにくい直腸温の測定が推奨されている。

深部体温に最も近いのはどれか。

- 腋窩温

- 口腔温

- 鼓膜温

- 直腸温

不随意筋

- 不随意筋は自分の意思で動かすことのできない筋肉で、横紋筋のうち心臓にある心筋や、平滑筋のうち心臓を除く内臓や血管にある筋肉がこれに当たる。

- 随意筋は自分の意思で動かすことができる筋肉で、横紋筋のうち骨格筋などがこれに当たる。

不随意筋はどれか。

- 心筋

- 僧帽筋

- 大殿筋

- ヒラメ筋

肘関節

肘関節を伸展させる筋肉はどれか。

- 三角筋

- 大胸筋

- 上腕三頭筋

- 上腕二頭筋

球関節

球関節はどれか。

- 肩関節

- 膝関節

- 下橈尺関節

- 手根中手関節

股関節の運動

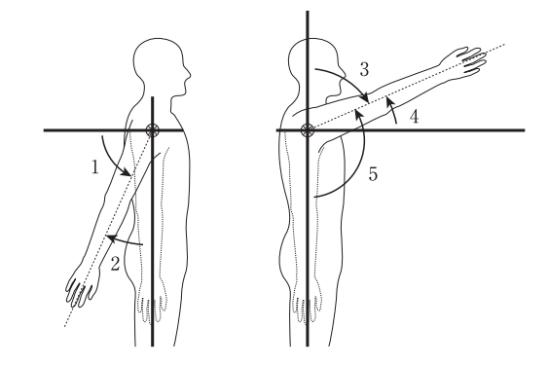

- 股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、肩関節と同様に可動域が広い(多軸性)球関節である。

- 股関節の動きとして、股関節を起点に足を前に出す屈曲と後ろに下げる伸展、足を外側に開く外転と内側に閉じる内転、外側にひねる外旋と内側にひねる内旋がある。

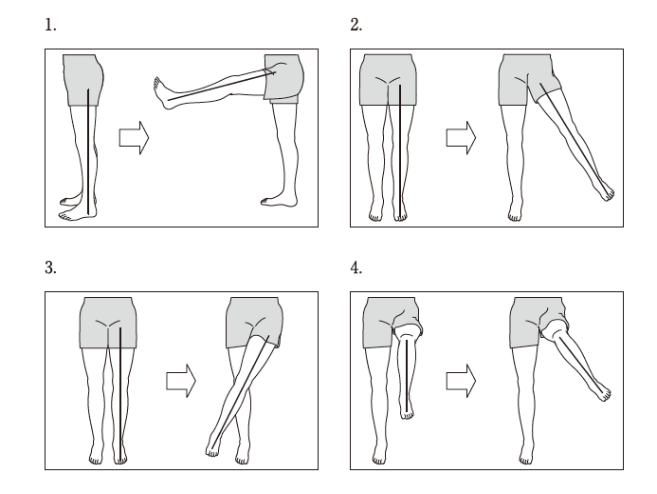

股関節の運動を図に示す。

内転はどれか。

体性感覚

表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 筋肉

- 皮膚

- 関節

- 骨

体性感覚はどれか。

- 視覚

- 触覚

- 聴覚

- 平衡覚

白血球

- 白血球は体内に侵入した細菌、ウイルスなどを排除する免疫機能を持つ。

- 白血球の約半数を占める好中球は、細菌感染や真菌感染から体を守る主要な生体防御機構で、急性炎症では好中球の浸潤がいち早く行われる。

免疫機能に関与する細胞はどれか。

- 血小板

- 白血球

- 網赤血球

- 成熟赤血球

健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- リンパ球

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

- 単球

- 好酸球

- 好中球

- 好塩基球

- リンパ球

赤血球

成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。

- 球状の細胞である。

- 腎臓で破壊される。

- 寿命は約60日である。

- 酸素の輸送を担っている。

赤血球数の基準値

成人女性の赤血球数の基準値はどれか。

- 150〜250万/μL

- 350〜450万/μL

- 550〜650万/μL

- 750〜850万/μL

受精・着床

受精から着床開始までの期間はどれか。

- 1〜2日

- 6〜7日

- 13〜14日

- 20〜21日

妊娠期間

- 最終月経の初日を0日とした順調な分娩予定日は40週0日(280日)である。

- 妊娠期間別にみると、妊娠満22週0日(154日)~36週6日(258日)の出産は早期産、妊娠満37週0日(259日)~41週6日(293日)の出産は正期産、妊娠満42週0日(294日)以上の出産は過期産である。

正期産の定義はどれか。

- 妊娠36週0日から40週6日

- 妊娠37週0日から41週6日

- 妊娠38週0日から42週6日

- 妊娠39週0日から43週6日

月経周期が順調な場合、最終月経の初日を0日とすると分娩予定日はどれか。

- 240日目

- 280日目

- 320日目

- 360日目

分娩の経過

経腟分娩の正常な経過で最初に起こるのはどれか。

- 発露

- 排臨

- 胎盤の娩出

- 児頭の娩出

- 子宮口の全開大

分娩第2期はどれか。

- 陣痛開始から子宮口全開大まで

- 排臨から発露まで

- 子宮口全開大から胎児娩出まで

- 胎児娩出から胎盤娩出まで

オキシトシン

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

- オキシトシン

- プロラクチン

- テストステロン

- プロゲステロン

B.人間の死

死の三徴候

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

死の三徴候に含まれるのはどれか。

- 筋の弛緩

- 角膜の混濁

- 呼吸の停止

- 呼名反応の消失

死の三徴候に基づいて観察するのはどれか。

- 腹壁反射

- 輻輳反射

- 対光反射

- 深部腱反射

脳死判定

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

脳死の状態はどれか。

- 縮瞳がある。

- 脳波で徐波がみられる。

- 自発呼吸は停止している。

- 痛み刺激で逃避反応がある。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目9「主な看護活動の場と看護の機能」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目9「主な看護活動の場と看護の機能」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.看護活動の場と機能・役割 |

病院、診療所 |

A.看護活動の場と機能・役割

病院・診療所

- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

第4編1章 5.医療施設 p199~204

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

( )に入る数字はどれか。

- 9

- 19

- 29

- 39

医療法において、病院とは[ ]人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。

[ ]に入るのはどれか。

- 10

- 20

- 50

- 100

特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院

- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。

- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が個別に承認する。

- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

第4編1章 5.医療施設 p199~204

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

- 助産所

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

病室床面積

第4編1章 5.医療施設 p199~204

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

- 3.4m2以上

- 4.4m2以上

- 5.4m2以上

- 6.4m2以上

保健医療施設の照度

第4編1章 5.医療施設 p199~204

最も高い照度を必要とするのはどれか。

- 病室

- 手術野

- トイレ

- 病棟の廊下

病室の湿度

第4編1章 5.医療施設 p199~204

一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

- 約10%

- 約30%

- 約50%

- 約70%

訪問看護を行う職種

第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。

- 医師

- 薬剤師

- 理学療法士

- 介護福祉士

訪問看護ステーション

- 指定訪問看護ステーションには、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数置く。

- 訪問看護ステーションの管理者は、専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。

第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172

指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。

( )に入るのはどれか。

- 1.0

- 1.5

- 2.0

- 2.5

訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。

- 医師

- 看護師

- 介護福祉士

- 理学療法士

介護保険法の施設サービス

- 介護老人福祉施設は、原則要介護3以上の要介護者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。

- 介護老人保健施設は、症状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行う。

- 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である要介護状態の者に対し、看護、医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行う。

第5編1章 3.3〕施設サービス p224~225

要介護者に対し、看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。

- 介護老人保健施設

- 短期入所生活介護

- 保健センター

- 有料老人ホーム

介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 老人福祉法

地域包括支援センター

第5編1章 7.地域包括ケアシステム p227

平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

- 保健所

- 市町村保健センター

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

地域包括支援センターを設置できるのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

保健所

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 診療所

- 保健所

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 社会福祉法人

- 独立行政法人

市町村保健センター

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

市町村保健センターの業務はどれか。

- 廃棄物の処理

- 人口動態統計調査

- 看護師免許申請の受理

- 地域住民の健康づくり

看護師の就業場所

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

令和4年(2022年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。

- 事業所

- 市町村

- 保健所

- 訪問看護ステーション

チーム医療

第4編1章 4.6〕医療関係者の業務の動向 p199

チーム医療で適切なのはどれか。

- 他施設との間で行うことはできない。

- チームメンバー間で目標を共有する。

- チームリーダーは看護師に固定する。

- 経験年数が同等の者でチームを構成する。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目8「看護の対象としての患者と家族」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目8「看護の対象としての患者と家族」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.家族の機能 |

家族関係 |

| B.家族形態の変化 | 家族の多様性 構成員の変化 |

A.家族の機能

家族成員

家族成員の最少人数はどれか。

- 4人

- 3人

- 2人

- 1人

主な介護者の続柄別割合

第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p229~230

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。

- 同居の父母

- 別居の家族

- 同居の配偶者

- 同居の子の配偶者

レスパイトケア

第5編1章 10.介護者・要介護者等の状況 p229~230

レスパイトケアの目的はどれか。

- 介護者の休息

- 介護者同士の交流

- 介護者への療養指導

- 療養者の自己決定支援

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目7「人間のライフサイクル各期の特徴と生活」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目7「人間のライフサイクル各期の特徴と生活」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.胎児期 |

形態的発達と異常 |

| B.新生児・乳児期 | 発達の原則 身体の発育 運動能力の発達 栄養 親子関係 |

| C.幼児期 | 身体の発育 運動能力の発達 言語の発達 社会性の発達 基本的生活習慣の確立 |

| D.学童期 |

運動能力の発達、体力の特徴 |

| E.思春期 | 第二次性徴 アイデンティティの確立 親からの自立 異性への関心 |

| F.成人期 | 社会的責任と役割 生殖機能の成熟と衰退 基礎代謝の変化 |

| G.老年期 |

身体的機能の変化 |

A.胎児期

胎児循環

- 胎児の血液は、臍帯内の2本の臍動脈により胎盤に入り、1本の臍静脈を通って胎児へと運ばれる。

- 胎盤は肺の役割を果たし、胎児へ運ばれる臍静脈内の血液には酸素が多く含まれている。

胎児循環で胎児から胎盤に血液を送るのはどれか。

- 総頸動脈

- 肺動脈

- 臍動脈

- 臍静脈

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

- 肺動脈

- 肺静脈

- 臍動脈

- 臍静脈

胎児の肺機能の成熟

肺サーファクタントの分泌によって胎児の肺機能が成熟する時期はどれか。

- 在胎10週ころ

- 在胎18週ころ

- 在胎26週ころ

- 在胎34週ころ

B・C.新生児・乳児期・幼児期

新生児の生理的体重減少

正期産の新生児が生理的体重減少によって最低体重になるのはどれか。

- 生後3〜5日

- 生後8〜10日

- 生後13〜15日

- 生後18〜20日

母乳中の免疫グロブリン

母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

母乳の不足栄養

母乳栄養で不足しやすいのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンB

- ビタミンC

- ビタミンE

- ビタミンK

原始反射

出生時からみられ、生後4か月ころに消失する反射はどれか。

- 手掌把握反射

- 足底把握反射

- パラシュート反射

- Babinski〈バビンスキー〉反射

出生時からみられ、生後3か月ころに消失する反射はどれか。

- 足踏み反射

- パラシュート反射

- Moro〈モロー〉反射

- Babinski〈バビンスキー〉反射

運動発達

成長・発達における順序性で正しいのはどれか。

- 頭部から脚部へ

- 微細から粗大へ

- 複雑から単純へ

- 末梢から中心へ

乳児の発達目安

生後4か月の乳児の発達を評価するのはどれか。

- 寝返り

- お座り

- 首のすわり

- つかまり立ち

幼児の発達目安

運動機能の発達で3歳以降に獲得するのはどれか。

- 階段を昇る。

- ひとりで立つ。

- ボールを蹴る。

- けんけん〈片足跳び〉をする。

乳児期の分離不安・人見知り

乳児期の特徴はどれか。

- 分離不安

- 第一次反抗期

- ギャングエイジ

- 自我同一性の確立

乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

- 生後1〜2か月

- 生後6〜8か月

- 生後18〜24か月

- 生後36〜42か月

乳児期の発達課題

エリクソン, E. H.の乳児期の心理・社会的発達段階で正しいのはどれか。

- 親密

- 同一性

- 自主性

- 基本的信頼

乳児期の呼吸の型

- 新生児期や乳児期では、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。

- 7~8歳ころの学童期以降は胸式呼吸が優位となり、その間の幼児期後期ころは両者を組み合わせた胸腹式呼吸がみられる。

乳児期における呼吸の型はどれか。

- 肩呼吸

- 胸式呼吸

- 腹式呼吸

- 胸腹式呼吸

乳幼児の身体の発達

標準的な発育をしている乳児の体重が出生時の体重の約2倍になる時期はどれか。

- 生後3か月

- 生後6か月

- 生後9か月

- 生後12か月

乳歯

乳歯がすべて生えそろう年齢はどれか。

- 0〜1歳

- 2〜3歳

- 4〜5歳

- 6〜7歳

乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。

- 16本

- 20本

- 24本

- 28本

大泉門の閉鎖

大泉門が閉鎖する時期に最も近いのはどれか。

- 6か月

- 1歳6か月

- 2歳6か月

- 3歳6か月

乳幼児の脳重量の発達

標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

- 5〜6歳

- 8〜9歳

- 11〜12歳

- 15〜16歳

D.学童期

学童期の特徴

- エリクソンが示す発達課題では、学童期(5歳から13歳ころ)には様々な課題の達成に挑戦して他者と比べた有能感を獲得する過程で、勤勉性対劣等感の葛藤が生じる。

- 親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとるギャングエイジは、学童期の特徴である。

エリクソンが提唱する発達理論において、学童期に達成すべき心理社会的課題はどれか。

- 親密 対 孤立

- 自律性 対 恥・疑惑

- 勤勉性 対 劣等感

- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散

学童期中学年から高学年にみられる、親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとる特徴はどれか。

- 心理的離乳

- 自我の芽生え

- ギャングエイジ

- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立

学童期の異常被患率

第10編 4.学齢期の健康状況 p347~349

令和4年(2022年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

- 高血圧

- 摂食障害

- 心電図異常

- 裸眼視力1.0未満の者

E.思春期

思春期の特徴

思春期にみられる感情の特徴はどれか。

- 情緒的に安定し穏やかになる。

- 思い通りにならないと泣き叫ぶ。

- 親に対して強い愛情表現を示す。

- 依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情をもつ。

思春期に特徴的にみられるのはどれか。

- 愛着行動

- 分離不安

- 自己同一性の確立

- 基本的信頼関係の確立

思春期の子どもの親に対する行動の特徴で適切なのはどれか。

- 親からの干渉を嫌うようになる。

- 親と離れると不安な様子になる。

- 親に秘密を打ち明けるようになる。

- 親からの助言を素直に聞けるようになる。

思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。

- 教師

- 祖父母

- 友人

- 両親

男子の第二次性徴(精通)

男子の第二次性徴による変化はどれか。

- 精通

- 骨盤の拡大

- 皮下脂肪の増加

- 第1大臼歯の萌出

第二次性徴の発現に関与するホルモン

第二次性徴の発現に関与するホルモンはどれか。

- 抗利尿ホルモン〈ADH〉

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉

- 甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉

思春期に分泌が増加するホルモンはどれか。

- グルカゴン

- オキシトシン

- カルシトニン

- アンドロゲン

第二次性徴に伴う意識の変化

第二次性徴が発現し始めた思春期に関心が向くのはどれか。

- 善悪の区別

- 仕事と家庭の両立

- 自己の身体の変化

- 経済力の確保と維持

青年期の発達課題

エリクソン, E. H.の発達理論で青年期に生じる葛藤はどれか。

- 生殖性 対 停滞

- 勤勉性 対 劣等感

- 自主性 対 罪悪感

- 同一性 対 同一性混乱

成人の基礎代謝量

次の時期のうち基礎代謝量が最も多いのはどれか。

- 青年期

- 壮年期

- 向老期

- 老年期

F.成人期

成人期の発達課題

ハヴィガースト, R. J.が提唱する成人期の発達課題はどれか。

- 経済的に自立する。

- 身体的衰退を自覚する。

- 正、不正の区別がつく。

- 読み、書き、計算ができる。

壮年期以降の特徴

壮年期の男性で減少するのはどれか。

- エストロゲン

- プロラクチン

- アルドステロン

- テストステロン

平均閉経年齢

日本の女性における平均閉経年齢に最も近いのはどれか。

- 30歳

- 40歳

- 50歳

- 60歳

更年期ころの女性

閉経前と比べ閉経後に低下するホルモンはどれか。

- 卵胞ホルモン

- 黄体形成ホルモン〈LH〉

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

更年期の女性で増加するのはどれか。

- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

- テストステロン

- プロラクチン

- エストロゲン

G.老年期

老年期の発達課題

ハヴィガースト, R. J.が提唱する老年期の発達課題はどれか。

- 子どもを育てる。

- 退職と収入の減少に適応する。

- 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。

- 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。

老年期の身体的変化

加齢により、以下のような多くの身体的変化がみられる。

- 大動脈の硬化による血管抵抗の増大(収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下)

- 視野(特に周辺視野)の狭まり、近見視力の低下、色の識別能の低下(老視)

- 高音域が聞こえづらくなる(加齢性難聴)

- 嗅覚機能の低下(反応下限値(閾値)の上昇)

- 外来抗原に対する抗体の産生能の低下

- インスリン分泌量の低下による空腹時血糖の上昇

- 最大換気量の大幅な低下

- 総水分量が成人期(約60%)から減少(約50~55%)

- 自律性体温調節反応の低下により熱中症を引き起こしやすくなる

- 代謝・排出機能の低下等により薬物の副作用〈有害事象〉が生じやすい

老年期にみられる身体的な変化はどれか。

- 血管抵抗の増大

- 消化管の運動の亢進

- 水晶体の弾性の増大

- メラトニン分泌量の増加

老年期の身体的な特徴はどれか。

- 総水分量が増加する。

- 胸腺の重量が増加する。

- 嗅覚の閾値が低下する。

- 高音域における聴力が低下する。

加齢に伴い老年期に上昇するのはどれか。

- 腎血流量

- 最大換気量

- 空腹時血糖

- 神経伝導速度

老年期の身体的な特徴で正しいのはどれか。

- 尿量の増加

- 味覚の感度の向上

- 体温調節能の低下

- 外来抗原に対する抗体産生の亢進

老化に伴う視覚の変化で正しいのはどれか。

- 視野が狭くなる。

- 近くが見やすくなる。

- 色の識別がしやすくなる。

- 明暗順応の時間が短縮する。

加齢に伴う知能の変化

- 加齢とともに、新しい環境に適応するために、新しい情報を獲得し、処理・操作していく知能である流動性知能(記銘力等)は低下を続ける。

- 一方、長年の経験や教育、学習から獲得する知能である結晶性知能(洞察力、判断力、統合力等)は、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。

加齢によって衰えやすい機能はどれか。

- 記銘力

- 洞察力

- 判断力

- 統合力

成人(高齢者)の水分量

健常な成人の体重における水分の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

高齢者の体重に占める水分量の割合に最も近いのはどれか。

- 45%

- 55%

- 65%

- 75%

成人の体重に占める体液の割合で最も高いのはどれか。

- 血漿

- 間質液

- 細胞内液

- リンパ液

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目6「人間の特性」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目6「人間の特性」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.人間と欲求 |

基本的欲求 |

| B.対象の特性 | QOL 健康や疾病に対する意識 疾病・障害・死の受容 |

A.人間と欲求

マズローの欲求階層説

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最も低次の欲求はどれか。

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

- 生理的欲求

- 安全の欲求

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で、食事・排泄・睡眠の欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 自己実現の欲求

- 承認の欲求

- 生理的欲求

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で社会的欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 帰属の欲求

- 自己実現の欲求

- 睡眠の欲求

マズロー, A. H.の基本的欲求の階層構造で承認の欲求はどれか。

- 尊重されたい。

- 休息をとりたい。

- 他人と関わりたい。

- 自分の能力を発揮したい。

マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最高次の欲求はどれか。

- 安全の欲求

- 承認の欲求

- 生理的欲求

- 自己実現の欲求

- 所属と愛の欲求

B.対象の特性

QOL(生活の質)

QOLを評価する項目で最も重要なのはどれか。

- 高度医療の受療

- 本人の満足感

- 乳児死亡率

- 生存期間

緩和ケア

- 緩和ケアでは、患者とその家族に対して、終末期だけでなくがんと診断された時から、がん治療と同時に、多職種が連携して身体的症状の緩和や精神心理的な問題を含めた総合的なケアを行うことで、QOL(生活の質)の改善・向上を目指す。

- 人生の意味や、死生観、宗教観などの観念的な問題であるスピリチュアルな苦痛(スピリチュアルペイン)も対象である。

第3編4章 1.がん対策 p149~152

緩和ケアの説明で適切なのはどれか。

- 入院が原則である。

- 家族もケアの対象である。

- 創の治癒を目的としている。

- 患者の意識が混濁した時点から開始する。

緩和ケアの目標で正しいのはどれか。

- 疾病の治癒

- 余命の延長

- QOLの向上

- 在院日数の短縮

スピリチュアルな苦痛はどれか。

- 手術後の創部痛がある。

- 社会的役割を遂行できない。

- 治療の副作用に心配がある。

- 人生の価値を見失い苦悩する。

フィンクの危機モデル

フィンク, S. L.の危機モデルで第2段階はどれか。

- 衝撃

- 承認

- 適応

- 防御的退行

キューブラー・ロスの死にゆく人の心理変化

キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第2段階はどれか。

- 死ぬことへの諦め

- 延命のための取り引き

- 死を認めようとしない否認

- 死ななければならないことへの怒り

キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第5段階はどれか。

- 怒り

- 否認

- 死の受容

- 取り引き

セリエのストレス反応

セリエ, H.が提唱した理論はどれか。

- 危機モデル

- ケアリング

- セルフケア

- ストレス反応

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目5「看護に関わる基本的法律」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目5「看護に関わる基本的法律」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.保健師助産師看護師法 |

保健師・助産師・看護師の定義 |

| B.看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 目的、基本方針 ナースセンター |

A.保健師助産師看護師法

看護師免許の付与

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

看護師免許を付与するのはどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 文部科学大臣

看護師免許付与における相対的欠格事由

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 20歳未満の者

- 海外に居住している者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 伝染性の疾病にかかっている者

看護師の届出

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 都道府県ナースセンターの長

看護師の守秘義務

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 研究をする。

- 看護記録を保存する。

- 看護師自身の健康の保持増進を図る。

- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

診療の補助

- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法)。

- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

- 薬剤の処方

- 死亡の判定

- 静脈内注射

- 診断書の交付

医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。

- 静脈内注射

- 診断書の交付

- 末梢静脈路の確保

- 人工呼吸器の設定の変更

B.看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

- 医療法

- 学校教育法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

都道府県ナースセンター

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 訪問看護業務

- 看護師免許証の交付

- 訪問入浴サービスの提供

- 看護師等への無料の職業紹介

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目4「看護における倫理」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目4「看護における倫理」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.基本的人権の擁護 |

個人の尊厳 |

| B.倫理原則 | 自律尊重 善行 公正、正義 誠実、忠誠 無危害 |

| C.看護師等の役割 | 説明責任<アカウンタビリティ> 倫理的配慮 権利擁護<アドボカシー> |

A.基本的人権の擁護

インフォームド・コンセント

- 医療法には、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。

- 1964年のヘルシンキ宣言においてインフォームド・コンセントが提唱された。

第4編1章 1.医療法 p166

医療従事者による十分な説明に基づく患者の同意を示すのはどれか。

- エンパワメント

- コンプライアンス

- リスクマネジメント

- インフォームド・コンセント

患者の選択権の行使を最も促進するのはどれか。

- 父権主義

- 医師の裁量権

- コンプライアンス

- インフォームド・コンセント

ヘルシンキ宣言で提唱されたのはどれか。

- リビングウィル

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- インフォームド・コンセント

セカンドオピニオン

第4編1章 1.医療法 p166

患者の権利について適切なのはどれか。

- 患者は入院中に無断で外泊できる。

- 患者は治療後に治療費の金額を決定できる。

- 患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

リビングウィル

第4編1章 1.医療法 p166

終末期に自分がどのような医療を受けたいかをあらかじめ文書で示しておくのはどれか。

- アドヒアランス

- リビングウィル

- セカンドオピニオン

- インフォームド・コンセント

ノーマライゼーション

第5編2章 4.障害者福祉等 p239~241

全ての人が差別されることなく同じように生活できるという考え方を示しているのはどれか。

- ヘルスプロモーション

- ノーマライゼーション

- プライマリヘルスケア

- エンパワメント

B.倫理原則

倫理原則

- 看護実践における倫理原則として、「自律尊重」「無危害」「善行」「公正と正義」「誠実と忠誠」の5原則がある。

- 善行の原則は、患者のために最善を尽くすことをいう(患者の症状、感情に合わせた最良の医療・看護提供など)。

倫理原則の「善行」はどれか。

- 患者に身体的損傷を与えない。

- 患者に利益をもたらす医療を提供する。

- すべての人々に平等に医療を提供する。

- 患者が自己決定し選択した内容を尊重する。

倫理委員会

- 人間を対象とする医学研究の倫理的原則を掲げたヘルシンキ宣言等を踏まえ、わが国は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を制定している。

- 倫理指針に基づき、倫理(審査)委員会は、臨床研究が倫理的配慮、科学的妥当性、研究機関・研究者等の利益相反に関する透明性が確保されているかどうかなどを審査する。

第6編1章 10.臨床研究・治験 p255~256

臨床研究を行うときに、研究対象者の立場を擁護するために審査を行う組織はどれか。

- 教育委員会

- 倫理委員会

- 医療事故調査委員会

- 院内感染対策委員会

C.看護師等の役割

看護師の倫理綱領

国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領における看護師の基本的責任はどれか。

- 疾病の回復

- 医師の補助

- 苦痛の緩和

- 薬剤の投与

アドボカシー(権利擁護)

第5編2章 7.権利擁護〈アドボカシー〉 p245

看護師が行う患者のアドボカシーで最も適切なのはどれか。

- 多職種と情報を共有する。

- 患者の意見を代弁する。

- 患者に害を与えない。

- 医師に指示を聞く。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目3「看護で活用する社会保障」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目3「看護で活用する社会保障」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.医療保険制度の基本 |

医療保険の種類 |

| B.介護保険制度の基本 | 保険者 被保険者 給付の内容 要介護・要支援の認定 地域支援事業 |

A.医療保険制度の基本

国民皆保険

第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

療養の給付

第4編2章 3.医療保険各制度の概要と現状 p209~213

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

国民健康保険

第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

後期高齢者医療制度

第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

医療費の自己負担

第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

国民医療費

- 国民医療費とは、年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。

- 対象は傷病の治療費に限られ、正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、介護給付費は含まない。

第4編2章 6.国民医療費 p216~219

国民医療費に含まれる費用はどれか。

- 予防接種

- 正常な分娩

- 人間ドック

- 入院時の食事

令和2年(2020年)国民医療費

第4編2章 6.国民医療費 p216~219

令和3年(2021年)の国民医療費はどれか。

- 約450億円

- 約4,500億円

- 約4兆5000億円

- 約45兆円

令和3年(2021年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

- 16万円

- 26万円

- 36万円

- 46万円

B.介護保険制度の基本

介護保険の保険者

第5編1章 1.3〕保険者 p220

介護保険制度における保険者はどれか。

- 市町村及び特別区

- 都道府県

- 保健所

- 国

介護保険の被保険者

第5編1章 2.保険給付の手続き p221~222

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。

- 45歳以上

- 55歳以上

- 65歳以上

- 75歳以上

介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

( )に入る数字はどれか。

- 30

- 40

- 50

- 60

要介護認定の手続き

第5編1章 2.保険給付の手続き p221~222

要介護認定の申請先はどれか。

- 市町村

- 診療所

- 都道府県

- 介護保険審査会

要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。

- 介護認定審査会

- 介護保険審査会

- 社会福祉協議会

- 社会保障審議会

介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

- 4

- 5

- 6

- 7

介護給付・予防給付

第5編1章 3.介護給付 p222~225

第5編1章 4.予防給付 p225

介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。

- 医療給付

- 介護給付

- 年金給付

- 予防給付

介護保険サービスの利用者負担

第5編1章 3.介護給付 p222~225

介護保険制度における施設サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 5割

地域支援事業

- 地域支援事業は、要支援・要介護状態になって保険給付を受ける前の介護予防を推進するために市町村が実施する事業である。

- 介護予防・生活支援サービスのひとつとして外出や調理が困難な者に対する配食サービスがある。

第5編1章 6.地域支援事業 p225~226

介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。

- 保険給付である。

- 都道府県の事業である。

- 介護保険施設で実施される。

- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。

介護支援専門員

第5編1章 8.3〕介護支援専門員〈ケアマネジャー〉 p228

介護支援専門員が行うのはどれか。

- 通所介護の提供

- 福祉用具の貸与

- 短期入所生活介護の提供

- 居宅サービス計画の立案

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目2.「健康に影響する要因」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目2「健康に影響する要因」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.健康の定義 |

食事と栄養 |

| B.生活環境 |

水質、大気、土壌 |

| C.社会環境 |

職業と健康障害 |

A.生活行動・習慣

サーカディアンリズム(概日リズム)

- 生物は地球の自転による昼夜変化に同調して、約24時間周期のサーカディアンリズム(概日リズム)に則り、体内環境を変化させる。

- サーカディアンリズムは光の明暗による刺激により調整され、特に朝の決まった時間に起床して太陽の刺激を浴びることなどにより整えることができる。

サーカディアンリズムの周期はどれか。

- 約8時間

- 約12時間

- 約24時間

- 約48時間

食塩摂取量

第3編1章 2.2〕栄養・食生活 p88~90

健康日本21(第三次)における1日の塩分摂取量の目標値で正しいのはどれか。

- 5.0g

- 7.0g

- 9.0g

- 11.0g

運動習慣の効果

第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p90~91

運動習慣が身体機能にもたらす効果はどれか。

- 肺活量の減少

- 耐糖能の低下

- 免疫力の向上

- 中性脂肪の増加

運動習慣が身体機能に与える影響で正しいのはどれか。

- 筋肉量の減少

- 体脂肪率の増加

- 最大換気量の減少

- 基礎代謝量の増加

運動習慣のある者の割合

第3編1章 2.3〕身体活動・運動 p90~91

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高い年齢階級はどれか。

- 30~39歳

- 40~49歳

- 50~59歳

- 60~69歳

- 70歳以上

肥満

第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p82

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

- 20~29歳

- 40~49歳

- 60~69歳

- 70歳以上

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。

- 15%

- 35%

- 55%

- 75%

肥満度の評価指数

第3編1章 1.2〕(4)肥満とやせ p82

Kaup〈カウプ〉指数の計算式はどれか。

- 体重(g)÷身長(cm)2×10

- 体重(g)÷身長(cm)3×104

- 体重(kg)÷身長(m)2

- (実測体重(kg)-標準体重(kg))÷標準体重(kg)×100

メタボリックシンドロームの診断基準

第3編1章 1.3〕(1)特定健康診査・特定保健指導 p83

メタボリックシンドロームの診断基準において男性の腹囲〈ウエスト周囲径〉で正しいのはどれか。

- 80cm以上

- 85cm以上

- 90cm以上

- 95cm以上

喫煙率

第3編1章 2.6〕喫煙 p92~94

令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。

- 6%

- 16%

- 26%

- 46%

ブリンクマン指数

第3編1章 2.6〕喫煙 p92~94

喫煙指数(Brinkman〈ブリンクマン〉指数)を算出するために、喫煙年数のほかに必要なのはどれか。

- 喫煙開始年齢

- 受動喫煙年数

- 家庭内の喫煙者数

- 1日の平均喫煙本数

アルコールによる健康障害

飲酒に起因する健康障害はどれか。

- 肝硬変

- 膠原病

- Ménie`re〈メニエール〉病

- Parkinson〈パーキンソン〉病

B.生活環境

微小粒子状物質(PM2.5)

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324

大気汚染物質はどれか。

- フロン

- カドミウム

- メチル水銀

- 微小粒子状物質(PM2.5)

光化学オキシダント

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324

光化学オキシダントの原因物質はどれか。

- ヒ素

- フロン

- 窒素酸化物

- ホルムアルデヒド

サルモネラ属菌

第7編2章 10.食中毒対策 p285~288

食中毒の原因となるのはどれか。

- セラチア

- カンジダ

- サルモネラ

- クラミジア

黄色ブドウ球菌

第7編2章 10.食中毒対策 p285~288

食品を扱う人の化膿した創が汚染源となる食中毒の原因菌はどれか。

- 腸炎ビブリオ

- ボツリヌス菌

- 黄色ブドウ球菌

- サルモネラ属菌

シックハウス(室内空気汚染)症候群

第7編3章 7.室内空気汚染対策 p295

シックハウス症候群に関係する物質はどれか。

- アスベスト

- ダイオキシン類

- 放射性セシウム

- ホルムアルデヒド

騒音についての環境基準

第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p327~329

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

- 20dB以下

- 50dB以下

- 80dB以下

- 110dB以下

温室効果ガス

第9編1章 4.1〕地球温暖化対策 p317~318

地球温暖化をもたらす温室効果ガスはどれか。

- 酸素

- 水素

- 窒素

- 二酸化炭素

酸性雨

第9編1章 4.3〕酸性雨対策 p319

大気汚染物質の二酸化硫黄〈SO2〉について正しいのはどれか。

- 発がん性がある。

- じん肺を引き起こす。

- 酸性雨の原因物質である。

- 不完全燃焼によって発生する。

C.社会環境

じん肺

- じん肺は、主に粉じん(石綿〈アスベスト〉含む)の発生する環境で仕事をしている労働者が、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

- 石炭の採掘、岩石坑道の掘進作業などにより、炭坑従事者はじん肺を発症しやすい。

第8編 5.1〕粉じん障害防止対策 p302

じん肺に関係する物質はどれか。

- フロン

- アスベスト

- ダイオキシン類

- ホルムアルデヒド

炭坑従事者に起こりやすい職業性疾患はどれか。

- 潜函病

- じん肺

- 中皮腫

- 白ろう病

振動による職業性疾病

第8編 5.職業性疾病の予防対策 p302~303

振動が原因となる職業性疾病はどれか。

- 中皮腫

- 熱中症

- 高山病

- 白ろう病

情報機器作業〈VDT作業〉による職業性疾病

第8編 5.職業性疾病の予防対策 p302~303

職業性疾病のうち情報機器〈VDT〉作業による健康障害はどれか。

- じん肺

- 視力障害

- 振動障害

- 皮膚障害

業務上疾病発生割合

- 令和4年(2022年)の業務上疾病発生割合は、負傷に起因する疾病が74.5%で最も多く、そのうち災害性腰痛が62.7%を占める。

- なお、新型コロナウイルスり患によるものを除く。除かない場合、病原体による疾病が94.4%を占める。

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

日本の令和4年(2022年)における業務上疾病で、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合、発生件数が最も多いのはどれか。

- 振動障害

- 騒音による耳の疾患

- 負傷に起因する疾病

- じん肺症及びじん肺合併症

労働安全衛生法

第8編 3.労働衛生管理の基本 p300~301

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 失業手当の給付

- 労働者に対する健康診断の実施

- 労働者に対する労働条件の明示

- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

労働基準法

第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p308

労働基準法で原則として定められている休憩時間を除く1週間の労働時間はどれか。

- 30時間を超えない。

- 40時間を超えない。

- 50時間を超えない。

- 60時間を超えない。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第113回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

午後 一般問題

▶午後2(必修除外)

日本人の食事摂取基準(2020年版)に示されている、18~49歳女性(月経あり)の鉄摂取推奨量はどれか。

- 5.5mg/日

- 10.5mg/日

- 15.5mg/日

- 20.5mg/日

▶午後11(必修除外)

上行大動脈から分枝するのはどれか。

- 冠状動脈

- 腕頭動脈

- 左総頸動脈

- 左鎖骨下動脈

▶午後26

交感神経の興奮によって起こる眼の反応はどれか。

- 散瞳

- 流涙

- 明順応

- 対光反射

▶午後27

Ramsay Hunt〈ラムゼイ・ハント〉症候群は顔面神経麻痺症状を主症状とする。

原因となるウイルスはどれか。

- アデノウイルス

- インフルエンザウイルス

- 水痘帯状疱疹ウイルス

- 単純ヘルペスウイルス

▶午後28

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。

- 生理日の就業制限

- 産後6週間の就業禁止

- 妊産婦の時間外労働の禁止

- 妊婦健康診査の受診時間の確保

▶午後29

保健統計調査と調査項目の組合せで正しいのはどれか。

- 患者調査――受療の状況

- 人口動態調査――転出入

- 国民生活基礎調査――生活習慣

- 国民健康・栄養調査――健康診断の受診状況

▶午後30

医療機関の廃棄物とバイオハザードマークの色の組合せで正しいのはどれか。

- 固体状の放射性廃棄物――黒色

- 注射針などの鋭利な廃棄物――赤色

- 血液などの液状、泥状の廃棄物――黄色

- 血液の付着したガーゼの廃棄物――橙色

▶午後31

がん対策基本法で定められているのはどれか。

- 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

- 受動喫煙のない職場環境を整備する。

- 学校等でのがんに関する教育を推進する。

- がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

▶午後32

国際生活機能分類〈ICF〉で「生活機能」の構成要素に含まれるのはどれか。

- 活動

- 疾病

- 能力障害

- 社会的不利

▶午後33

Broca〈ブローカ〉失語のある患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 閉じた質問〈closed question〉を活用する。

- 大きな声で質問する。

- 単語で話しかける。

- 文字盤を用いる。

▶午後34

指鼻試験で評価するのはどれか。

- 視野

- 小脳機能

- 表在反射

- 複合知覚

▶午後35

マイコプラズマ肺炎の感染経路はどれか。

- 空気感染

- 血液感染

- 飛沫感染

- 媒介物感染

▶午後36

痛風の患者が摂取量を減らすことが望ましい食品はどれか。

- 鶏卵

- チーズ

- 鶏レバー

- じゃがいも

▶午後37

患者、看護師、ベッド、車椅子の位置を図に示す。

ベッド上にいる右片麻痺がある患者の端座位から車椅子への移乗を援助する看護師の足と車椅子の位置で適切なのはどれか。

▶午後38

健康な成人の皮膚で正しいのはどれか。

- 垢として剝がれ落ちるのは基底層である。

- 外陰部にはアポクリン汗腺が存在する。

- 皮膚表面は弱アルカリ性である。

- ケラチンは紫外線を吸収する。

▶午後39

創傷処置について適切なのはどれか。

- ドレッシング材は創部の辺縁に合わせて貼付する。

- 肉芽形成の時期は強い水圧をかけて洗浄する。

- 感染徴候のない創傷の消毒は不要である。

- テープは皮膚から垂直方向に剝がす。

▶午後40

午前8時から24時間蓄尿を開始することになった。

蓄尿の方法で正しいのはどれか。

- 滅菌容器に蓄尿する。

- 開始日の午前8時の尿は蓄尿する。

- 終了日の午前8時の尿は蓄尿する。

- 排尿のたびに中間尿を採取して蓄尿する。

▶午後41

介護老人保健施設について適切なのはどれか。

- 常勤医師の配置は義務ではない。

- 老人福祉法に基づき設置される。

- 要介護者に対して自宅での生活に向けた支援を行う。

- 従事者の配置基準は看護職員と介護職員が同数である。

▶午後42

術後の創傷治癒が遅延する因子となる検査値はどれか。

- アルブミン 2.2g/dL

- 推算糸球体濾過量〈eGFR〉 62mL/分/1.73m2

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 88Torr(room air)

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉 5.5%

▶午後43

うっ血性心不全が疑われる患者が救急外来を受診した。

その際、12誘導心電図検査、胸部エックス線検査に加えて行われる優先度が高い検査はどれか。

- 冠動脈CT検査

- 心臓超音波検査

- 心筋シンチグラム

- 心臓カテーテル検査

▶午後44

慢性腎臓病においてリンの代謝障害によって生じる症状はどれか。

- 骨痛

- 貧血

- 浮腫

- 不整脈

▶午後45

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に汚染された注射針による針刺し事故の感染率で正しいのはどれか。

- 40%

- 10%

- 2%

- 0.3%

▶午後46

急性髄膜炎患者への対応で正しいのはどれか。

- 鎮痛薬は禁忌である。

- 頭部に温罨法を行う。

- 部屋の照明を暗くする。

- 腰椎穿刺直後は頭部を高くする。

▶午後47

膀胱鏡による組織検査を受ける成人男性への説明で正しいのはどれか。

- 「検査前は膀胱に尿をためてください」

- 「尿道から内視鏡を挿入します」

- 「膀胱に二酸化炭素を注入します」

- 「検査後24時間はベッドで安静にします」

▶午後48

家族周期における発達段階で、高齢者が配偶者を失った後の段階はどれか。

- 完結期

- 教育期

- 充実期

- 分離期

▶午後49

老人性難聴の特徴はどれか。

- 両側性に生じる。

- 混合性難聴である。

- 低音域が障害される。

- 外耳の障害によって起こる。

▶午後50

高齢という理由で高齢者を画一的に捉え、差別することを意味するのはどれか。

- エイジズム

- アディクション

- パターナリズム

- アンチエイジング

▶午後51

高齢者の不眠の要因はどれか。

- 午前中に日光浴をする。

- 昼食後に30分程度の午睡をする。

- 就寝直前に42℃以上の風呂に入る。

- 就寝前に100mL程度のホットミルクを飲む。

▶午後52

高齢者のサルコペニアの予防に関する指導内容で適切なのはどれか。

- 読書をする。

- 飲酒をやめる。

- 塩分を制限する。

- 筋肉に負荷をかける運動をする。

▶午後53

新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)で正しいのはどれか。

- 対象疾患数は5である。

- 唾液を用いた検査である。

- 早期新生児期に実施される。

- 治療法が確立していない疾患を対象とする。

▶午後54

遊具を図に示す。

標準的な成長発達をしている1歳4か月の子どもの発達段階に適した遊具はどれか。

▶午後55

ピアジェ,J.の認知発達理論における段階と病気の説明に使用するツールの組合せで適切なのはどれか。

- 感覚運動期――人体模型

- 前操作期――印刷文書

- 具体的操作期――動画

- 形式的操作期――指人形

▶午後56

下腿の開放骨折のため手術を受けたA君(8歳、男児)に、術後の疼痛管理のため患者自己調節鎮痛法〈Patient Controlled Analgesia:PCA〉を用いた持続的な静脈内注射を行うことになった。A君は「痛くなるのが怖い」と話している。看護師はA君に鎮痛薬の追加について説明することにした。

A君への説明で適切なのはどれか。

- 「時間を決めて操作ボタンを押そうね」

- 「痛くなり始めたら操作ボタンを押そうね」

- 「痛くなったら何回でも操作ボタンを押してお薬を追加できるよ」

- 「痛みがどうしても我慢できなくなったら操作ボタンを押そうね」

▶午後57

正常に経過している妊娠26週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

▶午後58

親性について適切なのはどれか。

- 子を育もうとする性質である。

- 誰でも子を持つ時点で備えている。

- 性別に基づく役割分業で育児を行うことをいう。

- 生物学的に結びつきがあることが親性をもつ条件となる。

▶午後59

閉経に伴うエストロゲンの低下で生じるのはどれか。

- 骨量の増加

- 腟粘膜の萎縮

- 脳血流量の増加

- 血中LDLコレステロールの減少

▶午後60

順調に分娩が進行している妊娠40週0日の初産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」とナースコールがあった。看護師が流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。

このときの産婦への対応で優先度が高いのはどれか。

- バイタルサインを測定する。

- 胎児心拍数を確認する。

- 食事摂取を勧める。

- 更衣を促す。

▶午後61

看護師のメンタルヘルスに関する対応で一次予防はどれか。

- 入職時のストレスマネジメントに関する研修

- 精神的不調が生じた看護師への公認心理師による相談

- 精神的不調で休職している看護師への復職支援プランの作成

- 精神的負荷がかかっている可能性のある看護師への産業保健師による面談

▶午後62

人を援助する過程で自分の職務に対して継続して努力したが、満足感や達成感が得られず、うつ症状や社会機能の低下を生じるのはどれか。

- 悪性症候群

- 空の巣症候群

- 緊張病症候群

- 燃え尽き症候群

▶午後63

精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。

- 行動援護の介護給付

- 所得税の障害者控除

- 自立支援医療(精神通院医療)

- グループホームで必要な日常生活上の援助

▶午後64

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。

- 警察官

- 検察官

- 患者本人

- 精神保健福祉士

▶午後65改題

令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者の特徴で正しいのはどれか。

- 性別は女性が多い。

- 続柄は子が最も多い。

- 年齢は50~59歳が最も多い。

- ストレスの原因は「自由にできる時間がない」が最も多い。

▶午後66

Aさん(73歳、女性、要介護1)は1人で暮らしている。室内の家具や手すりなどの、左右にあるものにうまくつかまりながら、バランスをとって移動している。Aさんは「腕の力も足の力も落ちてきた。両手を使って体を支えるものがないと屋外の移動は不安だが、足の筋力が落ちないように近所の散歩を始めたい」と訪問看護師に相談があった。Aさんの住居の廊下や玄関に段差はなく、住居周辺には坂や段差のない舗装された歩道がある。

福祉用具を図に示す。

訪問看護師がAさんに勧める福祉用具で適切なのはどれか。

▶午後67

Aさん(78歳、女性、要支援1)は1人で暮らしており、認知機能や嚥下機能の低下はない。訪問看護師は、内科と整形外科から朝2種類、夕3種類の合計5種類の内服薬が処方されていることを確認し、夕方に飲む薬だけが減っていることに気付いた。

訪問看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

- どの薬を何時に内服しているのかを聞く。

- 服薬用のゼリーを用いて内服することを勧める。

- 1日に5種類の薬を内服する必要があることを説明する。

- 介護予防訪問介護を利用して服薬の介助を依頼することを勧める。

▶午後68

介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。

- 訪問入浴介護

- 介護予防居宅療養管理指導

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

▶午後69

Aさん(65歳、男性)はうっ血性心不全の急性増悪で入院し、治療を受けて自宅に退院した。退院後は月1回の外来通院、週1回の訪問看護で生活指導を受け、血圧、体重、労作時の自覚症状について日誌に記録することになった。初回訪問時、Aさんは訪問看護師に「庭で野菜を作るのが趣味です。野菜作りの作業をしていると夢中になって時間を忘れてしまいます」と話した。

訪問看護師のAさんへの助言で適切なのはどれか。

- 「室内で安静に過ごしましょう」

- 「野菜を作るのはやめて他の趣味を見つけましょう」

- 「作業の後は30分以内に2L以上の水分を補給しましょう」

- 「日誌の記録をもとに自分で作業量を調整できるようにしましょう」

▶午後70

Aさん(55歳、虚血性心疾患)は4人部屋に入院している。Aさんは緊急で心臓カテーテル検査を行うことになった。日勤の担当看護師がAさんの検査のために訪室すると、同室の右片麻痺のあるBさん(60歳、脳出血)からトイレに行きたいと声をかけられた。

このときの看護師の行動で適切なのはどれか。

- ナースステーションに戻り、リーダーに相談する。

- Aさんに待つよう説明し、Bさんのトイレ介助を行う。

- Bさんに待つよう説明し、Aさんを検査室に移送する。

- その場から離れずに別の看護師を呼び、Bさんのトイレ介助を依頼する。

▶午後71

診療情報について適切なのはどれか。

- 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。

- 2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。

- 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。

- 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。

▶午後72

サイコロジカルファーストエイド〈Psychological First Aid:PFA〉について正しいのはどれか。

- 活動の原則は、見る、聞く、つなぐである。

- 災害発生から1週間経過してから活動する。

- 被災都道府県からの派遣要請に基づき活動する。

- 苦痛の原因となった出来事を詳細に話すことを促す。

▶午後73

尿量の調節に深く関わるホルモンはどれか。

- ガストリン

- カルシトニン

- グルカゴン

- ソマトスタチン