令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。

▼第112回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

午後 必修問題

▶午後1改題

令和4年(2022年)の0歳男児の平均余命はどれか。

- 78.1年

- 81.1年

- 84.1年

- 87.1年

▶午後2改題

健康日本21(第三次)における1日の塩分摂取量の目標値で正しいのはどれか。

- 5.0g

- 7.0g

- 9.0g

- 11.0g

▶午後3

循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。

- コレラ

- A型肝炎

- レジオネラ肺炎

- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

▶午後4

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

▶午後5

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

▶午後6

大泉門が閉鎖する時期に最も近いのはどれか。

- 6か月

- 1歳6か月

- 2歳6か月

- 3歳6か月

▶午後7

正期産の新生児が生理的体重減少によって最低体重になるのはどれか。

- 生後3〜5日

- 生後8〜10日

- 生後13〜15日

- 生後18〜20日

▶午後8

エリクソンが提唱する発達理論において、学童期に達成すべき心理社会的課題はどれか。

- 親密 対 孤立

- 自律性 対 恥・疑惑

- 勤勉性 対 劣等感

- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散

▶午後9

家族成員の最少人数はどれか。

- 4人

- 3人

- 2人

- 1人

▶午後10

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

▶午後11

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

- 瞳孔散大

- 気管支拡張

- 心拍数の増加

- 消化液分泌の促進

▶午後12

心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。

- 洞房結節

- 房室結節

- His〈ヒス〉束

- Purkinje〈プルキンエ〉線維

▶午後13

成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。

- 球状の細胞である。

- 腎臓で破壊される。

- 寿命は約60日である。

- 酸素の輸送を担っている。

▶午後14

チアノーゼとは( )の絶対量が増加して5g/dL以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことをいう。

( )に入るのはどれか。

- ビリルビン

- ヘモグロビン

- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

- 脱酸素化ヘモグロビン〈還元ヘモグロビン〉

▶午後15

飛沫感染するのはどれか。

- 疥癬

- 破傷風

- デング熱

- インフルエンザ

▶午後16

モルヒネの副作用(有害事象)はどれか。

- 出血

- 難聴

- 便秘

- 骨髄抑制

▶午後17

上腕動脈で行う聴診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。

- マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。

- マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。

- マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。

▶午後18

グリセリン浣腸を準備する際の浣腸液の温度で適切なのはどれか。

- 20℃

- 30℃

- 40℃

- 50℃

▶午後19

不活動状態が持続することで生じるのはどれか。

- 廃用症候群

- 緊張病症候群

- 慢性疲労症候群

- シックハウス症候群

▶午後20

入浴の援助で正しいのはどれか。

- 入浴前後は水分制限をする。

- 入浴時の湯温は45℃とする。

- 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。

- 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。

▶午後21

成人の気道の異物除去を目的とするのはどれか。

- 胸骨圧迫

- 人工呼吸

- 頭部後屈顎先挙上法

- 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉

▶午後22

看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。

- 筋肉内注射

- 口腔内吸引

- ストーマパウチの交換

- 尿道カテーテルの挿入

▶午後23

静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。

- 15〜20度

- 35〜40度

- 55〜60度

- 75〜80度

▶午後24

成人の一次救命処置〈BLS〉における胸骨圧迫の速さ(回数)で正しいのはどれか。

- 40〜60回/分

- 70〜90回/分

- 100〜120回/分

- 130〜150回/分

▶午後25

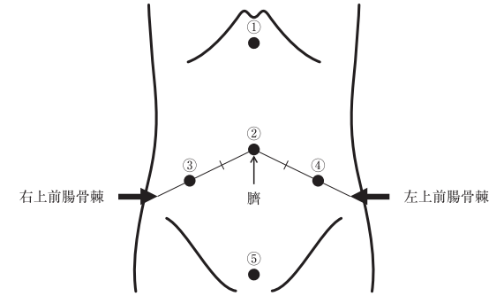

腹部前面を図に示す。

McBurney〈マックバーニー〉圧痛点はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。

「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。

▼第112回看護師国家試験

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

午前 状況設定問題

▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(47歳、男性、会社員)は妻と2人暮らしで、自宅の室内で犬を飼っている。15年前に慢性糸球体腎炎と診断され、徐々に腎機能低下が認められたので、2年前から慢性腎不全のため血液透析療法を週3回受けている。今回、弟から腎臓の提供の申し出があり、生体腎移植の目的で入院した。入院3日、Aさんの生体腎移植手術は予定通り終了した。

▶午前91

Aさんの手術直後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

- 尿量

- 血糖値

- 白血球数

- シャント音

▶午前92

Aさんは術前からタクロリムスなど複数の免疫抑制薬を服用している。Aさんは「移植したら免疫抑制薬を飲む必要があることは分かっているのですが、退院後は何に気を付ければよいですか」と看護師に質問した。

Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

- 「犬は今まで通り室内で飼育できます」

- 「グレープフルーツは摂取しないでください」

- 「感染予防のため風疹のワクチン接種をしてください」

- 「薬を飲み忘れたときは2回分をまとめて服用してください」

▶午前93

Aさんは順調に回復し、移植後の拒絶反応もなく退院することになった。Aさんは「腎臓が悪くなってから気を付けないといけないことが多かったのですが、移植してこれまでの制約がなくなりますね」と話した。

Aさんの退院後の生活で継続が必要なのはどれか。

- 蛋白質の摂取制限

- 週3回の通院

- 水分の制限

- 体重の管理

▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性、美容師)はゴルフが趣味である。同居しているパートナーと1週前にゴルフに行った後から、顔面の紅斑、微熱、全身倦怠感および手指の関節痛が現れた。病院を受診したところ、全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断され入院した。Aさんは看護師に「これまで病気をしたことがなかったので、驚いています」と話した。

バイタルサイン:体温37.4℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、整、血圧110/60mmHg。

血液所見:赤血球260万/μL、Hb9.0g/dL、白血球7,600/μL、血小板18万/μL、尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、CRP0.7mg/dL、直接Coombs〈クームス〉試験陽性。

尿所見:尿蛋白(-)、尿潜血(-)。

神経学的検査:異常所見なし。

12誘導心電図:異常所見なし。

胸部エックス線写真:異常所見なし。

▶午前94

Aさんに生じている可能性が高いのはどれか。

- 心膜炎

- 溶血性貧血

- ループス腎炎

- 中枢神経ループス

▶午前95

Aさんはステロイドパルス療法の後、副腎皮質ステロイド薬の内服治療が開始された。入院3週ころから満月様顔貌がみられたため、外見の変化に気持ちが落ち込むようになった。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

- 気にする必要はないと励ます。

- パートナーの面会を制限する。

- 外見よりも病気の治療を優先すると説明する。

- 薬の量が減れば満月様顔貌は軽減すると説明する。

▶午前96

Aさんは外来で副腎皮質ステロイド薬の内服治療を継続することになった。Aさんは「病気を悪化させないために退院後はどのような生活がよいでしょうか」と看護師に質問した。

Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。

- 「すぐに復職できます」

- 「避妊は必要ありません」

- 「身体を冷やさないでください」

- 「くもりなら屋外でゴルフができます」

▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(81歳、女性)は夫(86歳)と2人で暮らしている。高血圧症で内服治療をしているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立している。1年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するときに小さな段差につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。Aさんは自宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10日間程度の入院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。

▶午前97

入院当日、病棟の看護師がAさんに対してパンフレットを用いて手術前オリエンテーションを行うことになった。

Aさんへのオリエンテーションの方法で適切なのはどれか。

- 耳元で大きな声で説明する。

- Aさんの身体に触れてから話しかける。

- 窓際の明るい場所でパンフレットを見せる。

- 手術後の注意点はパンフレットに赤色の太い文字で書く。

▶午前98

Aさんの手術は局所麻酔下で行われ、10分程度で終了した。手術中および手術直後のバイタルサインに問題はなく、病室に戻ってきた。Aさんは眼痛や頭痛、気分不快などの症状はなく、「無事に終わって良かった」と話している。

手術後のAさんへの説明で適切なのはどれか。

- 手術直後から点眼する。

- 洗顔は手術の翌日から行う。

- 手術後24時間はベッド上で安静にする。

- 医師の許可があるまでは頭を振る動作をしない。

▶午前99

手術後2日、Aさんは日中はベッドに横になって過ごしている時間が多い。夜間にAさんから看護師に「手術後はゆっくり眠れていません。どうしたらよいでしょうか」という訴えがあった。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 寝る前に温かい緑茶を飲むことを勧める。

- 日中はベッドから離れて過ごすことを促す。

- 眠れなくてもベッドに横になっていることを勧める。

- 夜はよく眠っているので様子をみましょうと伝える。

▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(75歳、男性)は妻(75歳)と2人暮らしで、15年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。7年前よりレボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn&Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅣで、要介護2である。妻は腰痛のため毎日リハビリテーション目的で通院中である。妻の介護負担を軽減するため、Aさんは毎月10日間、介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。今回は妻の腰痛が増強したため、Aさんは予定を早めて入所した。Aさんは握力が低下しているが、スプーンを使用し自力で食事を摂取している。食事中に姿勢が崩れることが多く、むせや食べこぼしがある。

▶午前100

看護師のAさんへの食事援助で正しいのはどれか。

- 頸部を後屈した体位にする。

- 座位時の体幹を安定させる。

- 食後に嚥下体操を実施する。

- こぼさずに摂取できるよう全介助する。

▶午前101

Aさんは社交的で短期入所中はいつも介護老人保健施設の利用者や職員と笑顔で会話していたが、今回は、会話中に急に表情がなくなり声が聞きとれないほど小さくなったり、手足の震えが出現することがあった。食後に薬を内服すると症状は改善するが、内服して2時間後には同じような症状が現れることがあった。

Aさんの症状はどれか。

- オンオフ現象

- ジスキネジア

- アナフィラキシー反応

- ウェアリングオフ現象

▶午前102

妻の腰痛が改善したため、Aさんは自宅に戻ることになった。Aさんは「妻に負担をかけないように自分で動けるようになりたい。自宅でできる運動や注意することを教えてください」と看護師に話した。

Aさんへの指導で適切なのはどれか。

- 「毎日30分間の階段昇降を行いましょう」

- 「歩行時に腕を大きく振りましょう」

- 「小刻みに歩くようにしましょう」

- 「毎日1km歩きましょう」

▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳、男児)は両親、兄(5歳)の4人家族である。3日前から発熱が続くため、母親と一緒に外来を受診した。診察の結果、川崎病と診断され、個室に入院となり左手背に点滴静脈内留置針が挿入された。入院中は母親が希望し、Aちゃんに付き添っている。Aちゃんにγ-グロブリン療法とアスピリンの内服が開始されることになった。看護師がγ-グロブリン療法の開始のために訪室すると、Aちゃんは不機嫌にぐずって泣いている。

▶午前103

γ-グロブリン療法の開始に伴う看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

- γ-グロブリン製剤の投与中もAちゃんと売店に行けると母親に伝える。

- 留置針の自己抜去防止のために右肘関節に抑制帯を使用する。

- 心負荷の軽減のためにAちゃんの経口水分摂取を制限する。

- 心電図モニターの装着を確認する。

- 留置針の刺入部を観察する。

▶午前104

Aちゃんの入院中、母親は一度も自宅に帰らずに付き添いを続けている。入院3日の朝に看護師が訪室したところ、母親が「夫から電話があって、Aの入院後、兄がほとんど寝ずに大泣きしているらしく、私は心配です」と話している。

母親への看護師の対応で適切なのはどれか。

- 病室内でAちゃんと兄を面会させてよいと伝える。

- Aちゃんのことに集中するべきであると伝える。

- 兄と関わる時間を持てるよう母親に帰宅を促す。

- 退院の可否を医師と相談すると伝える。

▶午前105

入院4日、Aちゃんは解熱し活気が出てきた。翌日、看護師がAちゃんを観察すると、手指の先端から皮膚が膜のように薄くむけていた。

この所見に対する看護師のアセスメントで適切なのはどれか。

- γ-グロブリン療法の副作用〈有害事象〉である。

- 皮膚のツルゴールが低下している。

- 川崎病の回復期の症状である。

- 皮膚科の受診が必要である。

▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(33歳、初産婦、会社員)は夫と2人で暮らしている。妊娠28週5日、夕方から下腹部に生理痛のような痛みを感じ、少量の性器出血があったため来院した。来院時、子宮口2cm開大、未破水、8分おきに20秒持続する子宮収縮があり、切迫早産と診断された。子宮収縮抑制薬(リトドリン塩酸塩)の点滴静脈内注射と安静による治療が開始された。

▶午前106

点滴を開始して30分後に看護師が訪室すると、AさんはFowler〈ファウラー〉位で休んでいた。

このときのAさんの状態で看護師が注意して観察すべき項目はどれか。

- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉

- 血圧

- 呼吸数

- 脈拍

▶午前107

切迫早産の症状がなくなり、Aさんは妊娠35週0日で退院した。妊娠36週0日に妊婦健康診査のために来院した。ノンストレステスト〈NST〉を実施中に、「気分が悪い」とナースコールがあり看護師が訪れると、Aさんは仰臥位になっていた。

Aさんへの対応で看護師が最初に行うのはどれか。

- 医師に報告する。

- 血圧測定を行う。

- 左側臥位にする。

- 酸素吸入を行う。

▶午前108

Aさんは妊娠36週5日、8時に分娩が開始した。16時30分に子宮口全開大、16時35分に自然破水、18時30分に男児を出産した。分娩時出血量は350mL、児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。

Aさんの分娩のアセスメントで適切なのはどれか。

- 早期産である。

- 異常出血である。

- 前期破水である。

- 新生児仮死である。

▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は妊娠39週6日に3,000gの女児を出産した。分娩後の母児の経過は順調である。

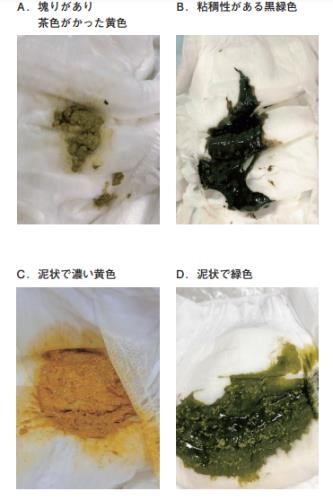

出生後12時間、看護師がAさんの児の観察を行った。児は活気がありバイタルサインは安定しており、排便が認められた。直接授乳を開始している。出生後の排尿回数は4回、排便回数は3回である。

▶午前109

便の写真を別に示す。

このときのAさんの児の便はどれか。

- A

- B

- C

- D

▶午前110

日齢2。Aさんの児の胎外生活への適応は順調に経過している。哺乳回数は1日8回。Aさんは母乳育児を希望しているが、児に乳頭を吸われると痛いと話しており、左右の乳頭に軽度の発赤が認められる。

このとき看護師が観察する項目で優先度が高いのはどれか。

- 児の体重減少率

- 乳汁の分泌状態

- 乳房の緊満状態

- ラッチオンの状態

▶午前111

日齢4。看護師がAさんの児を観察したところ、バイタルサインは、体温(直腸温)37.3℃、呼吸数55/分、心拍数134/分。経皮ビリルビン20.0mg/dLであった。

Aさんの児の状態で医師に報告が必要なのはどれか。

- 経皮ビリルビン値

- 呼吸数

- 心拍数

- 体温

▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(20歳、女性)は境界性人格〈パーソナリティ〉障害の診断を受け、精神科外来に通院中である。ある日、人間関係のトラブルから処方されていた睡眠薬を過量服薬して自殺企図をしたところを家族に発見され、救命救急センターに搬送された。

▶午前112

Aさんは救急外来で治療を受け会話ができるまでに回復した。

Aさんへの看護師の最初の対応で適切なのはどれか。

- 過量服薬した場面の振り返りを促す。

- 現在の希死念慮の有無について確認する。

- 大量の睡眠薬を飲まずに残していた理由を追及する。

- Aさんと看護師の間で二度と過量服薬しないと約束する。

▶午前113

Aさんは身体的な治療を受けた後、精神科病棟に入院することになった。入院3日の22時、Aさんがハサミを貸してほしいとナースステーションに来た。日勤の看護師がいる時間帯のみ付き添いでハサミの貸出が可能という主治医からの指示を伝えると「看護師Bは貸してくれたのに。こんなひどい対応をする看護師はあなただけだ」と話し、その場を動かない。

このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

- ハサミの使用目的を聞く。

- 看護師付き添いのもとハサミを貸し出す。

- 看護師Bが誤った対応をしたと説明する。

- Aさんの行動が心配なので貸し出せないと伝える。

▶午前114

入院1週、Aさんは看護師ごとに言動や態度を変えることが多く、病棟ではAさんに対して共感を示す看護師と、拒否的な態度を示す看護師に分かれてしまった。そのため、病棟の看護師はチームでの対応についてカンファレンスを行った。

Aさんへの看護師のチームとしての対応で適切なのはどれか。

- Aさんと看護師が関わる頻度を減らす。

- Aさんに共感を示す看護師に担当を固定する。

- Aさんに対する感情を看護師同士で表出しないように統一する。

- Aさんの行動が患者―看護師関係にもたらす影響について評価する。

▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で、訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。Aちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。

▶午前115

入学時に担任がAちゃんの意思を確認する方法で最も適切なのはどれか。

- 五十音の文字盤を用いてAちゃんが指でさした文字を文字ずつ読み取る。

- 視線で入力できる意思伝達装置を用いてAちゃんに文字を入力してもらう。

- 閉じた質問〈closed question〉をしてAちゃんのまばたきの回数を確認する。

- 感情を絵で表現したカードを見せてAちゃんが指でさしたカードを確認する。

▶午前116

Aちゃんが小学校に入学して6か月が経過した。小学校への送迎は母親が行っており、学内での喀痰吸引や経管栄養の注入は小学校に配置されている看護師が行っている。Aちゃんは体調も安定しており、小学校での生活にも慣れてきた。Aちゃんの母親は「夫は朝早く出勤し、長女もまだ小さく、Aを小学校に連れて行くまで忙しくて大変です」と訪問看護師に話した。訪問看護師は保健所の保健師に相談し、Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんが利用できる支援サービスを検討することにした。

Aちゃんと家族に利用を勧める支援サービスで適切なのはどれか。

- 児童発達支援

- 重度訪問介護

- 放課後等デイサービス

- 短期入所〈ショートステイ〉

▶午前117

Aちゃんは入学して1度も入院することなく2年生になった。Aちゃんの母親はケアに必要な物品を学校の看護師に渡す際に「Aは学校に通うようになり、お友達が増えて本当によかったと思います。それに比べて私は仕事をしていないし、Aに友達ができた喜びや日々の苦労を理解してもらえる友達がいません。Aの同級生の親には年齢が近くて話しやすい人がいません」と話した。

Aちゃんの母親への提案で最も適切なのはどれか。

- 「学校の行事に参加してみませんか」

- 「短時間でも仕事を始めてはいかがですか」

- 「お姉ちゃんのお友達の親に話しかけてみませんか」

- 「障害のある子どもを持つ家族の会に参加してみませんか」

▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(57歳、男性、無職)は妻(55歳、会社員)と2人で暮らしている。Aさんは、飲酒が原因で仕事での遅刻や無断欠勤が続いたため1年前に職場を解雇された。その後も朝から自宅で飲酒する生活が続き、体調が悪化したため受診し、アルコール性肝硬変とアルコール依存症と診断された。医師から断酒を指導されていたが実行できず通院していなかった。

Aさんは最近、倦怠感が強く食欲がなく、1週前から飲酒もできなくなった。妻に付き添われて受診した際、外来のトイレで吐血し倒れ食道静脈瘤破裂と診断され入院した。

身体所見:呼びかけに応じるが反応が遅い。腹水や浮腫はない。手指の振戦はない。体温37.0℃、呼吸数22/分、脈拍98/分、整、血圧92/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。

▶午前118

入院時、Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

- 上半身を挙上する。

- 身体を側臥位にする。

- 頭部の冷罨法を行う。

- 酸素療法の準備をする。

▶午前119

入院当日、Aさんは緊急に内視鏡的治療を受けた。入院7日、Aさんは食道静脈瘤の治療のため、食道静脈瘤硬化療法を受けることになった。治療前のバイタルサインは、体温36.7℃、呼吸数16/分、脈拍72/分、整、血圧126/70mmHgである。検査所見は、血小板15万/μL、プロトロンビン時間〈PT〉10秒85%である。入院後は吐血していない。

Aさんが食道静脈瘤硬化療法を受けた直後に注意すべき症状はどれか。

- 下血

- 胸部痛

- 皮下出血

- 手指の振戦

▶午前120

Aさんは食道静脈瘤硬化療法を終えて、アルコール依存症の治療を受けるために精神科病院に転院した。

転院して2か月、病棟ではAさんの退院に向けた話し合いが進められている。Aさんは「退院した後にお酒をやめられるか自信がない。体力が落ちており、何もしていないとお酒を飲んでしまいそうです」と悩みを打ち明けた。

Aさんへの看護師の声かけで適切なのはどれか。

- 「断酒をする意思を強く持ちましょう」

- 「肝硬変があるので、今は安静が必要です」

- 「入院中も飲酒をやめられているので大丈夫です」

- 「アルコールの問題で悩んでいる人たちとの話し合いに参加してみましょう」

資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」

注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。

▼第112回看護師国家試験

テーマ別

必修問題まとめ

①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術

年次別

第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回

「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに本誌では、最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。

当ページでは、医療職の国家試験の中でもご利用者の多い看護師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2024/2025」(2024年8月27日発売)がカバーする看護師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

看護師国家試験について

最新の試験日程や手続き等の情報は、看護師国家試験の施行(厚生労働省)をご確認下さい。

看護師国家試験は昭和25年(1950年)から開始し、最新では令和7年(2025年)2月に114回目の試験が実施されました。

過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。

|

|

受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 114回(2025年) | 63,131人 | 56,906人 | 90.1% |

| 113回(2024年) | 63,301人 | 55,557人 | 87.8% |

| 112回(2023年) | 64,051人 | 58,152人 | 90.8% |

| 111回(2022年) | 65,025人 | 59,344人 | 91.3% |

| 110回(2021年) | 66,124人 | 59,769人 | 90.4% |

| 109回(2020年) | 65,568人 | 58,513人 | 89.2% |

| 108回(2019年) | 63,603人 | 56,767人 | 89.3% |

| 107回(2018年) | 64,488人 | 58,682人 | 91.0% |

| 106回(2017年) | 62,534人 | 55,367人 | 88.5% |

| 105回(2016年) | 62,154人 | 55,585人 | 89.4% |

合格率は9割前後と国家試験としては高いですが、必修問題50点中40点以上、一般問題・状況設定問題250点中約160点(毎年変動)以上という明確な合格基準があり、対策をせずに臨んで合格することは難しいものとなっています。

看護師国家試験の出題基準は、平成12年の公表以来、保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会で検討を行い、改定を重ねてきており、令和5年実施の試験からは、「保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版」が適用されています。出題基準では、①必修問題、②人体の構造と機能、③疾病の成り立ちと回復の促進、④健康支援と社会保障制度、⑤基礎看護学、⑥成人看護学、⑦老年看護学、⑧小児看護学、⑨母性看護学、⑩精神看護学、⑪在宅看護論/地域・在宅看護論、⑫看護の統合と実践の12の領域が設けられ、それぞれ幅広い出題範囲が設定されています。

当サイトを活用した勉強方法

「看護師国家試験に出る国民衛生の動向」では、最新の第113回試験から第102回試験までの12年分の過去問題をすべて解説付きで掲載していているほか、統計、法律、感染症、介護などテーマ別に整理したまとめページも掲載しています。

扱っている問題数は1000問を超えており、やみくもに手を付けてしまうとしっかり理解できないまま学習が行き詰まってしまうおそれがあります。以下に効率的な学習モデルとして一例を示します。

① 必修問題をマスターする

看護師国家試験は、重要な基本的事項を問う必修問題(50問50点)と、一般問題(130問130点)・状況設定問題(60問120点)に分かれます。

必修問題は、基本的に50問中40問以上(80%以上)正答しなければ不合格となる絶対的な合格基準が設定されており、必修問題の点数が足りずに不合格になる、いわゆる「必修落ち」だけは避けなければなりません。

必修問題として用いられる問題の範囲は限られており、過去10年程度の出題と同一または類似の問題が約半数を占めているので、まず過去に出題された必修問題をマスターすることが最も重要となります。

当サイトでは保健師助産師看護師国家試験出題基準に対応して、過去12年の必修問題を以下の16ページに網羅しています。

- 健康の定義と理解

- 健康に影響する要因

- 看護で活用する社会保障

- 看護における倫理

- 看護に関わる基本的法律

- 人間の特性

- 人間のライフサイクル各期の特徴と生活

- 看護の対象としての患者と家族

- 主な看護活動の場と看護の機能

- 人体の構造と機能

- 徴候と疾患

- 薬物の作用とその管理

- 看護における基本技術

- 日常生活援助技術

- 患者の安全・安楽を守る看護技術

- 診療に伴う看護技術

いずれも、まずポイントを解説した後、関連する過去問題を掲載しており、初学者でもインプットとアウトプットを繰り返しながら、十分に理解と実践が図れるように構成しています。

これを短期間で少なくとも2~3週し、不安があればさらに回数を重ねて過去の必修問題はすべて解けるという自信を身に付けて下さい。

② 頻出分野を理解する

看護師国家試験で最も出題されるテーマの一つが「健康支援と社会保障制度」です。

これは人口や世帯、健康状態、医療費などの各種統計や、保健・福祉・介護など社会保障を支える法律などが含まれており、暗記量も多く受験生の苦手とする分野です。

さらに、最近の統計資料や制度改正なども踏まえた上で出題されるため、知識をアップデートしなければ誤答となることも少なくありません。

当サイトでは、「国民衛生の動向」がカバーする頻出分野ごとに、以下の4ページを掲載しています。

- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ

- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ

いずれも最新の知識が必要であり、一通り確認することをおすすめします。

特に統計問題は一回で数値等を覚えることは難しいので、複数回繰り返して着実に定着させて下さい。

③ 実践形式で問題を解く

必修問題や頻出分野を理解した後は、実践形式で過去問題を数多く解いて、解説を読みながらさらに知識量を増やしていく必要があります。

当サイトでは、最新の第113回試験(2024年2月)までの12年分の全問題と解説を掲載しています。少なくとも5年分、できれば10年分以上挑戦してください。

第113回(2024年)

第112回(2023年)

第111回(2022年)

第110回(2021年)

第109回(2020年)

第108回(2019年)

第107回(2018年)

第106回(2017年)

第105回(2016年)

第104回(2015年)

第103回(2014年)

第102回(2013年)

④ 参考書等で周辺知識を広げる

看護師国家試験では過去問対策が最重要ですが、当然過去に出題されていない統計数値、新規法律、医学用語なども多く出題されます。

そのため、講義・演習で使った「国民衛生の動向」等の教科書・参考書や資料・ノート、「レビューブック」「クエスチョン・バンク」(メディックメディア)などの国家試験対策書、「看護roo!国試」などスマートフォン向け学習アプリ、YouTube等の学習チャンネルなど様々な媒体を活用して周辺知識を確実に定着させ、点数の上乗せを図り、合格へさらに近づくことが大切です。

看護師国家試験過去問題PDF

厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。

|

第113回 (2024年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第112回 (2023年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第111回 (2022年) |

午前問題別冊 | 正答 | |

|

第110回 (2021年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第109回 (2020年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第108回 (2019年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第107回 (2018年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第106回 (2017年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第105回 (2016年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

|

第104回 (2015年) |

午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |

医療職国家試験に出る国民衛生の動向

看護師資格と合わせて取得を目指す方も多い保健師国家試験や助産師国家試験のほか、医師、薬剤師国家試験の統計問題など「国民衛生の動向」が対応する問題とポイントを掲載しています。

内容も重なる部分が多く、知識の定着や予想問題として活用することをおすすめします。

図説 国民衛生の動向

|

『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。

看護師国家試験の内容も広くカバーしていますので、記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。

医療職のための統計セミナー

厚生労働統計協会では、看護師等の医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。

詳細はこちらをご確認下さい。

「国民衛生の動向」は公衆衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。保健師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の数値を問う問題が毎年必ず出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。

このページでは、第110回(2024年)から第101回(2015年)までの10年間の保健師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、最新の数値とともに「国民衛生の動向」の参照箇所を示します。これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。

なお、問題と回答については、最新の統計の数値に合わせて改題を行っています。数値は2025年2月に実施される第111回試験に沿った「国民衛生の動向2023/2024」内に掲載している年次のものになります。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

統計別問題目次

第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系

- 社会保障費用統計

- 地域保健・健康増進事業報告

- 保健師活動領域調査

第2編:衛生の主要指標

- 国勢調査・人口推計

- 国民生活基礎調査

- 将来推計人口

- 労働力人口

- 人口動態統計

- 患者調査

- 生命表

第3編:保健と医療の動向

- 国民健康・栄養調査

- 歯科疾患実態調査

第4編:医療提供体制と医療保険

- 医療従事者・医療施設数

- 国民医療費

第5編:保健医療を取り巻く社会保障

- 福祉行政報告例(児童虐待)

- 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査

第7~10編:生活環境・労働衛生・学校保健

- 食中毒統計調査

- 労働災害・業務上疾病

- 労働安全衛生調査(実態調査)

- 学校保健統計調査

- 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

社会保障費用統計

第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p16~17

社会保障給付費〈令和2年度〉

- 令和2年度(2020年度)の社会保障給付費は132.2兆円と毎年増加を続けており、国民1人当たりでみると104.8万円となっている。

- 社会保障給付費を部門別にみると、年金が55.6兆円(42.1%)と最も多く、次いで医療が42.7兆円(32.3%)、福祉その他が33.9兆円(25.6%)となっている。

▶106回午後34改題

令和2年度(2020年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 医療給付費が最も多くを占める。

- 雇用保険の失業給付が含まれる。

- 給付総額は年間300兆円を超える。

- 給付総額は前年度よりも減少している。

- 国民1人あたりの給付費は約100万円である。

地域保健・健康増進事業報告

第1編2章 3.一般衛生行政の活動 p24~25

調査項目

地域保健・健康増進事業報告は、全国の保健所・市区町村を対象に、地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。

【地域保健事業】

①母子保健、②健康増進、③歯科保健、④精神保健福祉、⑤エイズ、⑥予防接種、⑦職員の配置状況

【健康増進事業】

①健康診査、②歯周疾患検診・骨粗鬆症検診、③健康教育、④健康相談、⑤訪問指導、⑥がん検診、⑦肝炎ウイルス検診

▶110回午後26

厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。

- 介護保険施設

- 企業および事業所

- がん診療連携拠点病院

- 保健所および市区町村

- 病院、療養病床を有する診療所

▶105回午前39

地域保健・健康増進事業報告で把握されるのはどれか。2つ選べ。

- 糖尿病の総患者数

- エイズに関する相談件数

- 退院患者の平均在院日数

- 乳児の健康診査の受診率

- 脳血管疾患の年齢調整死亡率

保健師活動領域調査

第1編2章 5.保健師の活動 p25~27

保健師の活動状況

令和4年(2022年)の常勤保健師を就業場所別にみると以下のとおりである。

- 都道府県:5,675人(14.9%)

- 保健所設置市:9,808人(25.8%)

- 特別区:1,563人(4.1%)

- 市町村:20,957人(55.1%)

また、活動項目別に保健師一人当たりの平均活動時間数の割合をみると、都道府県では「健康危機管理」が最も高く、保健所設置市・特別区、市町村では「直接対人支援」が最も高い。

▶108回午前2改題

令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。

- 保健師の就業場所で最も多いのは市町村である。

- 保健所設置市で働く常勤保健師は地方自治体における保健師全体の3割を超えている。

- 都道府県保健所に所属する保健師の活動項目別の活動時間割合は「直接対人支援」が最も多い。

- 市町村保健師の活動項目別の保健師1人当たりの平均時間数は「施策管理・業務及び組織マネジメント」が最も長い。

国勢調査・人口推計

第2編1章 1.人口の動向 p41~44

人口静態統計

- 人口静態はある時点における人口や世帯、年齢別状況などの静止した姿を指す。

- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施される全数調査(悉皆調査)である。

▶110回午後35

国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 3年ごとに実施する。

- 人口静態を把握する。

- 厚生労働省が実施する。

- 調査区を無作為抽出する。

- 世帯員と世帯について調査を実施する。

総人口・年齢3区分別人口〈令和4年〉

- 総人口は1億2495万人(男6076万人・女6419万人)で、2010年ころから減少傾向にある。

- 年齢3区分別に人口構成割合をみると、年少人口(0~14歳)割合が11.6%、生産年齢人口(15~64歳)割合が59.4%、老年人口(65歳以上)割合が29.0%となっている。少子高齢化により、年少人口割合と生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。

▶101回午後2改題

日本の令和4年(2022年)の人口について正しいのはどれか。

- 総人口は前年より増加している。

- 出生数は70万人を超えている。

- 年少人口の割合は10%以下である。

- 世界で人口の多い国上位5位以内である。

人口指数〈令和4年〉

●年少人口指数=19.5(低下傾向)

:年少人口÷生産年齢人口×100

●老年人口指数=48.8(上昇傾向)

:老年人口÷生産年齢人口×100

●従属人口指数=68.4(上昇傾向)

:(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100

●老年化指数=249.9(上昇傾向)

:老年人口÷年少人口×100

▶107回午後28

従属人口指数はどれか。

- 老年人口÷総人口×100

- 老年人口÷生産年齢人口×100

- (年少人口+老年人口)÷総人口×100

- (年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100

- 老年人口÷(年少人口+生産年齢人口)×100

▶102回午前19

老年化指数はどれか。

- (老年人口÷総人口)×100

- (老年人口÷年少人口)×100

- (老年人口÷生産年齢人口)×100

- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100

▶105回午前38

日本の人口に関する指標のうち、平成23年(2011年)以降、増加傾向にあるのはどれか。2つ選べ。

- 総人口

- 老年化指数

- 従属人口指数

- 年少人口割合

- 生産年齢人口割合

国民生活基礎調査

第2編1章 2.世帯の動向 p44~48

調査の概要

▶106回午前30

全国から無作為抽出された世帯及び世帯員を対象として行われる調査はどれか。

- 患者調査

- 人口動態調査

- 食中毒統計調査

- 学校保健統計調査

- 国民生活基礎調査

世帯の状況

令和3年(2021年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に以下のとおりである。

①単独世帯:29.5%

②夫婦と未婚の子のみの世帯:27.5%

③夫婦のみの世帯:24.5%

④ひとり親と未婚の子のみの世帯:7.1%

⑤三世代世帯:4.9%

▶107回午後1改題

A市の世帯構造別にみた世帯の割合を図に示す。

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査に基づく全国の割合と比較して、A市が高いのはどれか。2つ選べ。

- 単独世帯

- 夫婦のみの世帯

- 夫婦と未婚の子のみの世帯

- ひとり親と未婚の子のみの世帯

- 三世代世帯

世帯数の推移

- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。

- こうした世帯構造の変化を受けて、令和3年(2021年)の平均世帯人員は2.37人と減少が続いている。

▶104回午後28改題

平成22年(2010年)から令和3年(2021年)における日本の社会情勢の変化で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 完全失業率の増加

- 老年化指数の低下

- 平均世帯人員の減少

- 社会保障給付費の減少

- 65歳以上の雇用者数の増加

将来推計人口

第2編1章 1.4〕将来推計人口 p42~43

人口・世帯の将来推計

- 日本の将来推計人口(平成29年推計)によると、総人口は令和35年(2053年)には1億人を割り、令和47年(2065年)には8808万人になると推計されている。

- 65歳以上の老年人口割合の推計では、令和7年(2025年)には30.0%を超え、令和22年(2040年)には35.3%になると推計されている。

▶102回午前30改題

日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 総人口が1億人を下回る。

- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。

- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。

- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。

労働力調査

第2編1章 3.労働力人口 p48~49

労働力人口(令和4年)

- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和4年(2022年)平均で6,902万人である。性別にみると、男性は3,805万人(55.1%)、女性は3,096万人(44.9%)で、男性は前年から減少したが、女性は増加が続いている。

- 女性の年齢階級別労働力率をみると、その特徴として子育て期に当たる30歳代に労働力率が低下し、20歳代と40歳代をピークとするM字カーブが挙げられる(近年は緩和傾向)。

▶104回午前4改題

令和4年(2022年)の労働力調査について正しいのはどれか。

- 女性の労働力人口は前年に比べ減少した。

- 女性の雇用形態は正規の雇用が約6割である。

- 労働力人口の総数に占める女性の割合は約45%である。

- 女性雇用者数に占める割合で最も多い産業は製造業である。

▶109回午前3改題

令和4年(2022年)の労働力調査における日本の女性の労働で正しいのはどれか。

- 就業者は前年に比べ減少している。

- 労働力人口の総数の約6割を占めている。

- 年齢階級別労働力率では40~44歳が最も高い。

- 非正規の雇用形態はパート・アルバイトが最も多い。

▶105回午前11改題

令和4年(2022年)の女性の労働に関する説明で正しいのはどれか。

- 育児休業取得率は90%を超えている。

- 労働力人口比率は60%を超えている。

- 30歳代の就業率は40歳代よりも低い。

- 平均勤続年数は20年前よりも短くなっている。

その他雇用の状況

- 完全失業者・完全失業率は、平成22年(2010年)の334万人・5.1%から低下傾向にあり、令和4年(2022年)は179万人・2.6%となっている。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は、平成2年(1990年)には19.1%であったが上昇を続け、令和4年(2022年)には36.9%となっている。

▶103回午前3改題

日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。

- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。

- 相対的貧困率は低下している。

- 完全失業率は低下している。

- ジニ係数は低下している。

人口動態統計

第2編2章 人口動態 p51~69

調査の概要

▶102回午後34

人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 出生

- 婚姻

- 妊娠

- 転出

- 入院

▶105回午後32

人口動態統計の情報を用いて算出を行う指標はどれか。2つ選べ。

- 受療率

- 婚姻率

- 生活影響率

- 年少人口指数

- 合計特殊出生率

出生に関する統計

- 令和4年(2022年)の出生数は77.1万人、人口千対の出生率は6.3と減少が続いている。

- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は1.26で、過去最低であった平成17年(2005年)と並んでいる。

- 母の年齢階級別に出生率をみると30~34歳が最も高い。

- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.64、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.63となっている(令和3年)。

▶106回午前29

人口動態統計で、人口1,000対で表すのはどれか。

- 出生率

- 純再生産率

- 総再生産率

- 周産期死亡率

- 合計特殊出生率

▶110回午前19

合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。

- 出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。

- ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。

- 母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

- 母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

▶107回午前33改題

令和4年(2022年)の日本における出生の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 出生順位別構成割合は第1子が50%を上回っている。

- 母の年齢別にみた出生率は30~34歳が最も高い。

- 都道府県別合計特殊出生率は沖縄県が最も低い。

- 出生率は8.0(人口千対)を下回っている。

- 純再生産率は1を超えている。

死因統計の分類

- 人口動態調査における死因統計の分類は、世界保健機関(WHO)が作成する国際疾病分類(ICD)に基づいている。

- ICDは医学の進歩等に応えて一定期間を置いて修正が行われ、近年では平成7年(1995年)からICD-9に代わりICD-10が、平成18年(2006年)からICD-10(2003年版)が、平成28年(2016年)からICD-10(2013年版)準拠が適用されている。

▶105回午後21

国際疾病分類〈ICD〉に基づいた統計が含まれるのはどれか。

- 国勢調査

- 人口動態調査

- 医療施設動態調査

- 国民生活基礎調査

- 国民健康・栄養調査

▶102回午後22・107回午前17類問

国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。

- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。

- 患者調査での疾病分類には用いられない。

- 各種疾病の治療指針が示されている。

- 国際疫学会が改訂を行っている。

主な死因別の死亡率(令和4年)

▶108回午前29改題・101回午後26類問

日本の主な死因別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶102回午後20改題

脳血管疾患について正しいのはどれか。

- 年齢調整死亡率は増加している。

- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。

- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。

- 令和4年(2022年)の死因順位は第4位である。

▶104回午前32改題

日本の死因別死亡率の年次推移を図に示す。

説明として正しいのはどれか。

- 縦軸の死亡率は年齢を調整した値である。

- 死因Aが上昇傾向にある主な理由は野菜摂取量の減少である。

- 死因Bの平成7年の急激な低下は国際生活機能分類(ICF)改訂の影響である。

- 死因Cが低下傾向にある主な理由は血圧の管理である。

- 死因Dが低下傾向にある主な理由は食生活の見直しである。

年齢階級別にみた死因第1位(令和4年)

▶110回午後25改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。

- 自殺

- 肺炎

- 心疾患

- 悪性新生物

- 先天奇形、変形及び染色体異常

▶109回午前4改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における年齢階級とその死因第1位の組合せで正しいのはどれか。

- 1~4歳――インフルエンザ

- 5~9歳――悪性新生物〈腫瘍〉

- 10~14歳――不慮の事故

- 15~19歳――心疾患

▶103回午後25改題

令和4年(2022年)の日本における各年代と年代別死因第1位の組合せで正しいのはどれか。

- 20歳代―自殺

- 30歳代―悪性新生物〈腫瘍〉

- 40歳代―心疾患

- 50歳代―脳血管疾患

- 60歳代―肺炎

▶107回午前30改題

令和4年(2022年)の人口動態統計月報年計における性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合を示す。

自殺はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

▶109回午後27改題

令和4年(2022年)の人口動態統計における20歳以上の年齢別死亡原因を以下に示す。

不慮の事故はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

悪性新生物〈腫瘍〉による死亡(性・部位別)〈令和4年〉

- 令和4年(2022年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.6万(男22.3万人・女16.3万人)である。

- 部位別にみると、総数および男では気管、気管支及び肺が、女では大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。

▶107回午前24

成人男性の部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率の推移のグラフを示す。

Aの一次予防として正しいのはどれか。

- 肥満予防

- 減塩の推奨

- 野菜の摂取

- 受動喫煙防止

- 節度ある飲酒

自殺の状況(令和4年)

- 自殺による死亡数は2.1万人(男1.4万人・女0.7万人)で、上記のとおり10~39歳の各階級で死因の第1位となっている。自殺対策基本法などの取り組みにより、平成22年以降は自殺者数・率ともに減少傾向を示している。

- 性・年齢階級別に自殺死亡数をみると、男女ともに5歳階級別では「50~54歳」、10歳階級別では「50~59歳」が最も多い。

- 自殺者の特定された原因・動機をみると(複数回答)、健康問題が12,774人と最も多く、家庭問題(4,775人)、経済・生活問題(4,697人)と続く(警察庁)。

▶106回午後29改題

令和4年(2022年)の日本の人口動態統計における自殺死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 男性の死亡率は女性よりも高い。

- 20〜24歳の死因の第1位である。

- 死因順位別死亡数は第5位である。

- 自殺死亡率は10年前よりも増加している。

- 男性の死亡率が最も高い年齢階級は40〜44歳である。

不慮の事故

令和3年(2021年)の年齢階級別にみた子どもの不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。

0歳:窒息

1~4歳:溺死及び溺水

5~9歳:交通事故

10~14歳:交通事故

▶110回午前24改題

令和3年(2021年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

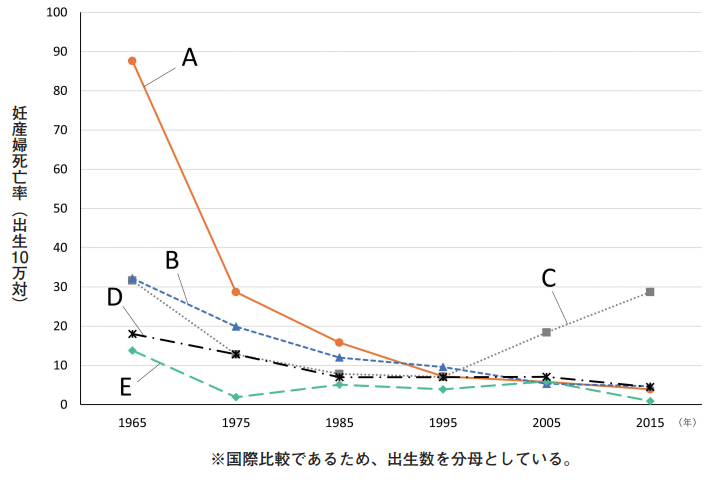

妊産婦死亡

- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。

- 妊産婦死亡率(出産(出生+死産)10万対)について、戦後は諸外国と比べて著しく高く、昭和35年(1960年)には117.5であったが、昭和40年(1965年)には80.4、昭和45年(1970年)には48.7、昭和50年(1975年)には27.3と急激に低下していき、令和3年(2021年)には2.5と、諸外国に比べて極めて低率となっている。

▶110回午前30

先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。

日本はどれか。

- A

- B

- C

- D

- E

患者調査

第2編4章 2.受療状況 p76~79

調査の概要

- 患者調査は、全国の医療施設(病院、一般診療所、歯科診療所)を利用する患者の傷病などの状況を把握するため、3年に1度実施されている。

- 把握する内容は、調査日に全国の医療施設で受療した推計患者数や、人口10万人に対する推計患者数である受療率、退院患者の平均在院日数、継続的に医療を受けている患者を含めた傷病別の総患者数などである。

▶103回午後26

患者調査で把握できるのはどれか。

- 有訴者率

- 死亡率

- 致命率

- 有病率

- 受療率

▶107回午前16

患者調査で正しいのはどれか。

- 5年に1回実施される。

- 推計患者数には調査日に受療した患者数が含まれる。

- 調査日に入院している患者の平均在院日数が把握される。

- 総患者数には医療を受けたことのない有病者数も含まれる。

推計患者数・受療率(令和2年)

- 推計患者数は、入院では121.1万人、外来では713.8万人となっている。それぞれ65歳以上の高齢者が占める割合をみると、65歳以上の入院患者は74.7%、外来患者は50.7%と多くを占めている。

- 受療率は、入院では960、外来では5,658となっている。それぞれ年齢階級別にみると、入院患者では男女とも90歳以上が最も高く、外来患者では男80~84歳、女75~79歳が最も高い。

▶105回午前22改題

令和2年(2020年)に実施された患者調査のうち高齢者の調査結果で正しいのはどれか。

- 入院患者では65歳以上が約7割を占めている。

- 外来患者では65歳以上が約8割を占めている。

- 年齢階級別外来受療率(人口10万対)では90歳以上が最も高い。

- 年齢階級別入院受療率(人口10万対)では75~79歳が最も高い。

傷病分類別受療率(令和2年)

▶108回午後28改題

令和2年(2020年)患者調査の疾病分類別の結果を表に示す。

Cに当てはまる疾患はどれか。

- 結核

- 消化器系の疾患

- 循環器系の疾患

- 悪性新生物〈腫瘍〉

- 精神および行動の障害

精神及び行動の障害の状況(令和2年)

- 上記のとおり、精神及び行動の障害の外来受療率は211、入院受療率は188、退院患者の平均在院日数は294.2日となっている。また、総患者数は502.5万人で増加傾向にあり、傷病分類別にみると「気分[感情]障害(躁うつ病含む)」が172.1万人で最も多い。(患者調査)

- 病院の平均在院日数をみると、精神病床は277.0日と諸外国と比べて非常に高くなっている。また、精神病床に入院している患者27.4万人を傷病分類別にみると、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が14.1万人と半分以上を占めている。(病院報告)

▶102回午前10改題

令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。

- 外来受療率は入院受療率より高い。

- 精神病床の平均在院日数は約100日である。

- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。

- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。

▶109回午後30改題

平成23年(2011年)から令和2年(2020年)までの日本の精神疾患患者の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 総患者数は減少傾向にある。

- 気分障害の患者数が最も多い。

- 入院患者数は増加傾向に転じている。

- 外来患者数では75歳以上の患者が減少傾向にある。

- Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。

入院形態別精神疾患患者の状況(精神保健福祉資料)

- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

- 任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。

- 2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には措置入院を行うことができる。

- 令和3年(2021年)の入院形態別入院患者割合は、医療保護入院が49.8%と最も高く、任意入院が49.1%、措置入院が0.6%となっている。

▶104回午後24改題

令和3年(2021年)6月末における精神疾患を有する者の入院者数が最も多い入院形態はどれか。

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

▶107回午後34改題

令和2年(2020年)における精神疾患の患者に関する動向について適切なのはどれか。2つ選べ。

- 入院患者は外来患者より少ない。

- 措置入院患者は、入院患者の0.6%である。

- 精神病床における平均在院日数は300日以上である。

- 平成23年(2011年)と比較して患者数は減少している。

- 入院患者の5割以上がAlzheimer〈アルツハイマー〉病である。

生命表

第2編3章 生命表 p70~73

平均寿命と健康寿命(令和元年)

- 平均寿命とは0歳の平均余命をいい、男性が81.56年、女性が87.71年と延びている。

- 健康寿命とは日常生活に制限のない期間の平均であり、男性が72.68年、女性が75.38年と延びている。

- 平均寿命と健康寿命の差は日常生活に制限のある期間ということになり、上記の差をみると、男性が8.73年、女性が12.07年となる。個人の生活の質の向上、社会保障負担の軽減のため、この差を短縮することも重要となる。

▶104回午前33改題

健康日本21(第二次)における健康寿命について正しいのはどれか。

- 患者調査の結果を計算に用いる。

- 年齢別死亡率は計算に不要である。

- 日常生活に制限のない者の平均年齢である。

- 健康寿命の増加分を上回る平均寿命の増加を目標とする。

- 令和元年(2019年)の健康寿命と平均寿命の差は男性より女性が大きい。

国民健康・栄養調査

第3編1章 2.健康増進対策 p84~94

主な調査項目

- 肥満・やせ(BMI、腹囲等)、糖尿病、血圧、血中コレステロール

- 食塩・野菜摂取量

- 運動習慣者、歩数、睡眠の状況

- 飲酒・喫煙

▶103回午後32

国民健康・栄養調査で把握できるのはどれか。2つ選べ。

- 健康寿命

- BMIの平均値

- 蛋白質の必要量

- 喫煙習慣者の割合

- 支出に占める食料費の割合

▶107回午後20

国民健康・栄養調査について正しいのはどれか。

- 血圧値は調査項目である。

- 3日間の食事調査が行われる。

- 調査日の食費は調査項目である。

- 栄養素等摂取量が市区町村別に比較される。

糖尿病の状況(令和元年)

- 糖尿病が強く疑われる者は1000万人、糖尿病の可能性を否定できない者も1000万人となっている。(平成28年)

- 男女ともに年齢が高くなるほど糖尿病が強く疑われる者の割合が増え、70歳以上では男が26.4%、女が19.6%となっている。

- 糖尿病が強く疑われる者の割合を男女別にみると、40~49歳、50~59歳、60~69歳、70歳以上のいずれの階級でも、女性より男性が高い。

- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者は74.8%と多くを占めている。

▶106回午後17改題

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の糖尿病に関する統計で正しいのはどれか。

- 平成28年(2016年)の糖尿病が強く疑われる者は約1,000万人である。

- 40歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、男性よりも女性が高い。

- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者の割合は40%以下である。

- 30歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、女性では年齢に関係なく一定である。

肥満者/やせの者の割合(令和元年)

- 成人の肥満度を求める指標としてBMI(体格指数)が用いられる。計算式は、体重(kg)÷(身長(m))2で、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせと判定される。

- 肥満者の割合は男性33.0%・女性22.3%、やせの者の割合は男性3.9%・女性11.5%となっている。

▶109回午前1

令和元年(2019年)の生活習慣病の動向で正しいのはどれか。

- 肥満者の割合は男性より女性の方が多い。

- 脳血管疾患の死亡率は脳内出血より脳梗塞が高い。

- 悪性新生物の年齢調整死亡率で男性の部位別の第1位は大腸である。

- 糖尿病を強く疑われる者のうち現在治療を受けている者の割合は、男女ともに50%以下である。

運動習慣者、歩数の状況(令和元年)

- 20歳以上の運動習慣のある者の割合は男性33.4%・女性25.1%で、男女ともに70歳以上が最も高く(男性42.7%・女性35.9%)、次いで60~69歳となっている。

- 20歳以上の1日当たりの歩数の平均値は6,278歩で、男性6,793歩・女性5,832歩となっている。

▶109回午後19

令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における身体活動・運動で正しいのはどれか。

- 20~49歳で運動習慣のある者の割合が最も高い。

- 20歳以上の歩数の平均値は1日8,000歩を下回る。

- 男性より女性の方が運動習慣のある者の割合が高い。

- 歩数の平均値は平成22年(2010年)の約2倍である。

喫煙習慣者の割合(令和元年)

▶108回午後25改題

令和元年(2019年)国民健康・栄養調査における20歳以上の男女別の「現在習慣的に喫煙している者の割合」で正しいのはどれか。

- 男性37.1% 女性27.6%

- 男性37.1% 女性17.6%

- 男性27.1% 女性17.6%

- 男性27.1% 女性7.6%

- 男性17.1% 女性7.6%

歯科疾患実態調査

第3編2章 5.歯科保健医療 p118~120

8020運動

▶107回午後24改題

令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査の結果をグラフに示す。

このグラフが表しているのはどれか。

- う歯を持つ者の割合

- 顎関節の異常がある者の割合

- 20歯以上の歯を有する者の割合

- 4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合

▶105回午後17改題

令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査において80歳で20本以上の自分の歯を有する者の割合に最も近いのはどれか。

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

医療従事者・医療施設数

第4編1章 4.医療関係者 5.医療施設 p184~204

医療従事者の就業者数・就業先(令和2年末)

- 就業している看護職員の総数は166.0万人で、保健師が5.6万人、助産師が3.8万人、看護師が128.1万人、准看護師が28.5万人となっている。

- 保健師の就業先をみると、市区町村が54.8%と最も多く、次いで保健所が15.3%、事業所が6.8%、病院が6.4%などとなっている。

▶101回午後1改題

令和2年(2020年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市区町村、保健所の次に多いのはどれか。

- 病院

- 事業所

- 社会福祉施設

- 訪問看護ステーション

医療施設数(令和2年10月1日)

- 病院数は平成2年(1990年)ころをピークに減少傾向で、令和2年(2020年)は8,238施設となっている。

- 診療所は長期的に増加傾向で、令和2年(2020年)の一般診療所は102,612施設、歯科診療所は67,874施設となっている。

▶108回午前35改題

令和2年(2020年)の日本の医療施設数または医療従事者数で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 病院数は約6千施設である。

- 一般診療所数は約5万施設である。

- 就業保健師数は約5万6千人である。

- 歯科診療所数は約6万8千施設である。

- 就業看護師数は約100万5千人である。

国民医療費

第4編2章 6.国民医療費 p216~219

国民医療費の概要・状況

- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、平成12年度から開始した介護保険制度の給付費は含まない。

- 令和2年(2020年)度の国民医療費は43.0兆円(国民総生産に対する比率は8.02%)で、人口1人当たり34.1万円である。人口1人当たりの国民医療費を年齢階級別にみると、65歳未満が18.4万円に対し、65歳以上は73.4万円(約4倍)、75歳以上は90.2万円(約5倍)となっている。

▶108回午後27改題

令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 介護保険給付費を含む。

- 総額は40兆円を超える。

- 正常な妊娠・分娩の費用を含む。

- 国民総生産に対する比率は20%を超える。

- 健康の維持・増進を目的とした健康診断の費用を含む。

制度区分別・診療区分別国民医療費、傷病分類別医科診療医療費(令和2年度)

- 制度区分別に国民医療費をみると、医療保険等給付分が45.1%で最も多く、次いで後期高齢者医療給付分が35.6%、患者等負担分が12.1%、公費負担医療給付分が7.3%などとなっている。

- 診療区分別に国民医療費をみると、医科診療が71.6%で最も多く、次いで薬局調剤17.8%、歯科診療7.0%、入院時食事・生活1.7%、訪問看護0.8%などとなっている。

- 傷病分類別医科診療医療費をみると、循環器系の疾患が6.0兆円(19.5%)で最も多く、次いで新生物〈腫瘍〉が4.7兆円(15.2%)となっている。

▶108回午後21改題・107回午前31類問

令和2年度(2020年度)の傷病分類別医科診療医療費で、医療費が最も多いのはどれか。

- 精神および行動の障害

- 呼吸器系の疾患

- 循環器系の疾患

- 消化器系の疾患

- 新生物〈腫瘍〉

▶103回午前18改題

令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。

- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。

- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。

- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。

- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。

福祉行政報告例(児童虐待)

第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238

児童虐待対応件数等〈令和3年度〉

- 児童虐待対応件数(20.7万件)のうち、虐待の種別にみると、心理的虐待が60.1%で最も多く、次いで身体的虐待が23.7%、ネグレクトが15.1%、性的虐待が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数・種別ともに増加傾向にある。

- 主たる虐待者をみると、実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっているが、実父の構成割合は年々上昇している。

▶102回午前14改題

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。

- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。

- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。

- 実母による虐待は全体の4割以下である。

- 身体的虐待は心理的虐待より多い。

高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査

第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242

養護者による高齢者虐待と認められた件数等〈令和3年度〉

- 養護者による高齢者虐待のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が38.9%で最も多く、次いで夫が22.8%となっている。

- 被虐待高齢者の性別は女性が75.6%と最も多く、年齢階級別にみると80~84歳が24.6%で最も高い。

- 高齢者虐待の種別にみると、身体的虐待が67.3%で最も多く、次いで心理的虐待が39.5%などとなっている。また、虐待の種別・要介護度別にみると、身体的虐待や心理的虐待は要介護度が重い方の割合が低く、介護等放棄では逆の傾向がみられる。

▶103回午前21改題

令和3年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。

- 経済的虐待が全体の6割を占めている。

- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。

- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。

- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。

食中毒統計調査

第7編2章 10.食中毒対策 p285~288

食中毒の発生状況(令和4年)

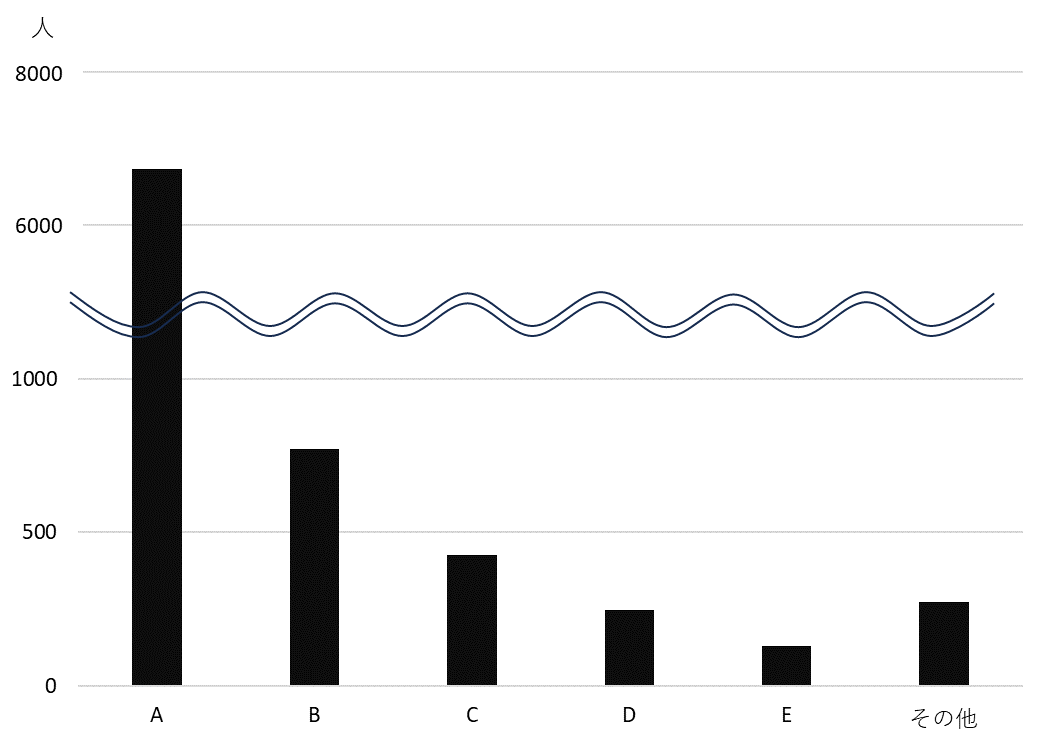

- 令和4年(2022年)の食中毒の事件数は962件、患者数は6,856人、死者は5人となっている。

- 特定された原因食品をみると、件数では魚介類に起因するものが53.7%と最も多い。

- 判明した病因物質をみると、患者数ではノロウイルスが32.2%と最も多く、件数ではアニサキスが59.4%と最も多い。

▶101回午前39改題

令和4年(2022年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。

- 患者数は年間100万人以上である。

- 死亡者数は年間1,000人以上である。

- ノロウイルスによる患者が最も多い。

- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。

労働災害・業務上疾病

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

業務上疾病の発生状況(令和3年)

▶110回午前27改題

令和3年度(2021年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。

Aに該当するのはどれか。

なお、「新型コロナウイルスり患によるもの」を含む「病原体による疾病」はグラフから除いている。

- 化学物質による疾病

- 負傷に起因する疾病

- 物理的因子による疾病

- 作業態様に起因する疾病

- じん肺及びじん肺合併症

労働災害の発生状況(令和3年)

- 労働災害の発生状況をみると、死亡者数は774人で減少傾向、休業4日以上の死傷者数は13.2万人と増加傾向にある。

- 過労死等に関連する労災認定数をみると、脳・心臓疾患は172人で減少傾向、精神障害等は629人で増加傾向にある。

▶108回午後33改題・101回午後13類問

令和3年(2021年)の労働災害と業務上疾病の発生状況について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 労働災害による死亡者数は2,000人以上である。

- 労働災害による死亡者数は平成27年(2015年)に比べ減少している。

- 労働災害の認定数は脳・心臓疾患よりも精神障害によるものが多い。

- 業務上疾病(休業4日以上)発生数は平成27年(2015年)に比べ減少している。

- 業務上疾病(休業4日以上)発生数の内訳では「作業様態に起因する疾病」が最も多い。

石綿による肺がん・中皮腫の労災保険支給決定件数

▶104回午前19改題

石綿による疾病に関する労災保険給付の支給決定件数で正しいのはどれか。

- 平成18年度(2006年度)がピークである。

- 平成22年度(2010年度)から令和3年度(2021年度)まで連続して増加している。

- 令和3年度(2021年度)では中皮腫より肺がんの方が多い。

- 令和3年度(2021年度)の肺がんに対する支給は1,000件を超えている。

労働安全衛生調査(実態調査)

仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項(令和3年)

▶108回午前26改題

令和3年(2021年)の労働安全衛生調査(実態調査)で、労働者の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスの内容に関して最も割合が高いのはどれか。

- 仕事の質

- 対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)

- 仕事の失敗、責任の発生等

- 会社の将来性

- 仕事の量

学校保健統計調査

第10編 4.学齢期の健康状況 p347~349

学校保健統計調査の概要

▶102回午前24

学校保健統計調査から得られるのはどれか。

- ぜん息の被患率

- 自殺した児童生徒数

- 救急車による搬送件数

- 不登校の状態にある児童生徒数

- 学校の管理下における突然死の件数

▶109回午前11

文部科学省が実施する学校保健統計調査で正しいのはどれか。

- 悉皆調査である。

- 毎年10月に行われる。

- 学校で実施する健康診断の結果に基づいている。

- 学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されている。

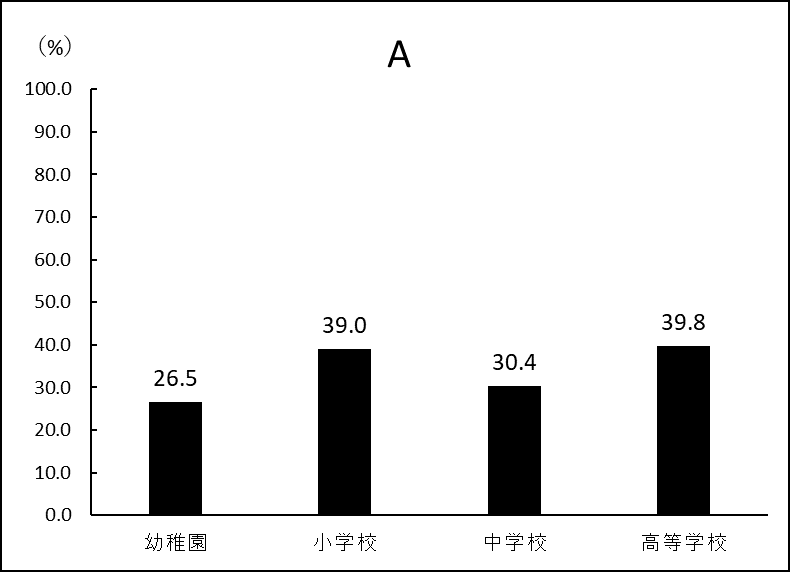

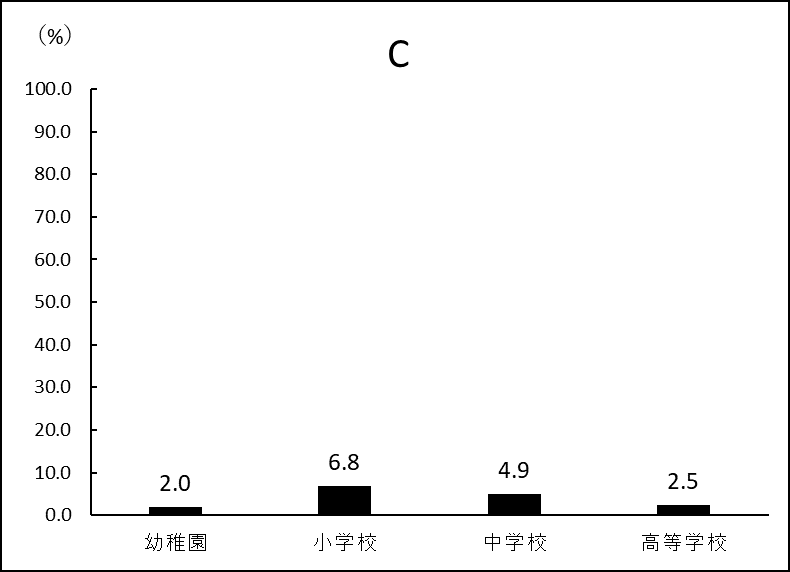

児童・生徒の異常被患率(令和3年)

【幼稚園】

①むし歯(う歯)26.5%

②裸眼視力1.0未満の者24.8%

【小学校】

①むし歯(う歯)39.0%

②裸眼視力1.0未満の者36.9%

【中学校】

①裸眼視力1.0未満の者60.7%

②むし歯(う歯)30.4%

【高等学校】

①裸眼視力1.0未満の者70.8%

②むし歯(う歯)39.8%

- むし歯(う歯)の者の割合は全学校段階で減少傾向にあるが、裸眼視力1.0未満の者の割合は増加傾向にある。

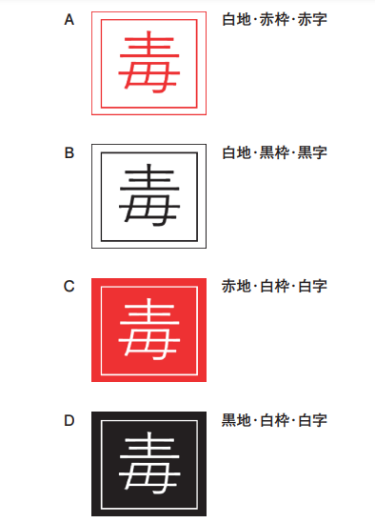

▶110回午後22改題

令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。

裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。

- A

- B

- C

- D

▶108回午後29改題

令和3年度(2021年度)の学校保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 幼稚園児のむし歯(う歯)の保有率は15%程度である。

- 裸眼視力1.0未満の小学生は37%程度である。

- むし歯(う歯)を保有する小学生は前年度に比べて減少している。

- 中学生のむし歯(う歯)の保有率は45%程度である。

- 裸眼視力1.0未満の高校生は50%程度である。

▶105回午後31改題

令和3年度(2021年度)学校保健統計調査における主な疾病・異常等で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 肥満傾向児の出現率は、平成23年度(2011年度)以降男女ともに増加を続けている。

- 小学校における疾病・異常の被患率は、裸眼視力1.0未満の者が最も高い。

- むし歯(う歯)の者の割合は、全ての学校段階で前年度より減少している。

- ぜん息の者の年齢別の割合は、小学校で高い傾向がみられる。

- 心電図異常の割合は、高等学校より小学校の方が多い。

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

小学校・中学校におけるいじめ・不登校の状況(令和3年)

- いじめの認知件数をみると、小学校で50.1万件、中学校で9.8万件となっている。いじめの発見のきっかけは、小・中学校ともに「アンケート調査など学校の取組により発見」が最も高く、それぞれ57.8%、36.4%となっている。その内容は、小・中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も高く、それぞれ57.0%、62.2%となっている。

- 小・中学校の長期欠席のうち不登校の児童生徒数をみると、小学校で8.1万人(1.3%)、中学校で16.3万人(5.0%)となっている。不登校の主たる要因は、小・中学校ともに「無気力・不安」が最も高く、いずれも49.7%となっている。

▶108回午前16改題

令和3年度(2021年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査で正しいのはどれか。

- 小学校における不登校児童数は約10万人である。

- いじめの発見のきっかけの第1位は「本人からの訴え」である。

- 中学校における不登校の主たる要因の第1位は「無気力・不安」である。

- 小学校におけるいじめの内容の第1位は「仲間はずれ、集団による無視をされる」である。

特別支援教育の状況

第10編 5.特別支援教育 p349~351

特別支援教育の状況(令和3年)

▶108回午前14改題

令和3年(2021年)の特別支援教育の状況で正しいのはどれか。

- 訪問教育を受けている児童生徒は小学生が最も多い。

- 特別支援学級の児童生徒の障害は知的障害が最も多い。

- 義務教育段階の児童生徒のうち特別支援学校に在籍している割合は全児童生徒の3%である。

- 特別支援教育が開始された平成19年(2007年)に比べて対象となる児童生徒数は減少している。

保健統計調査(複合問題)

▶104回午後34

保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国勢調査は5年に1度実施される。

- 患者調査から死因別死亡率が得られる。

- 人口動態調査は2年に1度集計される。

- 国民生活基礎調査は2年に1度実施される。

- 国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。

▶109回午前38

調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 患者調査は毎年実施される。

- 国勢調査で出生率が把握される。

- 社会生活基本調査は総務省が実施する。

- 人口動態調査は無作為抽出による標本調査である。

- 国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施される。

「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。

看護師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。専門的な内容も多く、受験者の苦手とする分野でもありますが、覚えれば必ず解答できる部分でもあり、重要な得点源になります。

このページでは、看護師試験に頻出する法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、113回(2024年)から104回(2015年)までの10年分の試験の中から対応する法律問題をピックアップしています。

出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

法律別問題目次

第1編:衛生行政活動

- 地域保健法

- 災害対策基本法

第3編:保健対策・疾病対策

- 健康増進法

- 母子保健法

- 母体保護法

- 障害者総合支援法

- 精神保健福祉法

- 発達障害者支援法

- 自殺対策基本法

- がん対策基本法

- 難病法

- 臓器移植法

第4編:医療提供体制・医療保険制度

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 医療保険各法

第5編:社会保険・社会福祉

- 国民年金法等

- 生活保護法

- 社会福祉法

- 児童福祉法

- 児童虐待防止法

- DV防止法

- 男女雇用機会均等法

- 労働基準法

- 育児・介護休業法

- 老人福祉法

- 高齢者虐待防止法

- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第6編:薬事

- 医薬品医療機器等法

- 麻薬及び向精神薬取締法

第7編~10編:食品・労働・環境・学校

- 食品衛生法・食品安全基本法

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 雇用保険法

- 環境基本法

- 学校保健安全法

地域保健法

第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24

保健所

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 診療所

- 保健所

- 地域包括支援センター

- 訪問看護ステーション

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

- 国

- 都道府県

- 社会福祉法人

- 独立行政法人

市町村保健センター

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

- 病気の治療

- 住民の健康診査

- 看護師免許申請の受理

- 専門的で広域的な健康課題への対応

災害対策基本法

第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244

主な規定

災害対策基本法は災害対策の最も基本となる法律で、以下のような防災体制の整備が規定されている。

- 地域防災計画(都道府県・市町村)の作成

- 物資の備蓄

- 防災訓練義務

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

- 物資の備蓄

- 避難所の設置

- 災害障害見舞金の支給

- 救護班による医療の提供

健康増進法

第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p86~87

主な規定

- 国民健康・栄養調査

- 保健指導等

- 特定給食施設

- 受動喫煙防止

健康増進法に基づき実施されるのはどれか。

- 受療行動調査

- 特定保健指導

- アレルギー疾患対策

- 受動喫煙の防止対策

母子保健法

第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99

主な規定

母子保健法では以下の事項などを規定している。

- 妊産婦・乳幼児の健康診査

- 市町村への妊娠の届出

- 母子健康手帳の交付

- 未熟児に対する養育医療の給付

- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置

養育医療が定められている法律はどれか。

- 児童福祉法

- 母子保健法

- 発達障害者支援法

- 児童虐待の防止等に関する法律

母子保健法に基づく届出はどれか。

- 婚姻届

- 死産届

- 死亡届

- 出生届

- 妊娠届

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

- 母子保健法

- 児童福祉法

- 次世代育成支援対策推進法

- 児童虐待の防止等に関する法律

産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。

この妊婦への説明で正しいのはどれか。

- 「母子健康手帳は有料で入手できます」

- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」

- 「出生届は外務省に提出します」

- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」

母子保健法に規定されているのはどれか。

- 母子健康包括支援センター

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 助産施設

- 特定妊婦

母体保護法

第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103

主な規定

母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に以下の事項を規定している。

- 不妊手術

- 人工妊娠中絶

- 受胎調節の実地指導

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 育児時間

- 生理休暇

- 受胎調節の実地指導

- 育児中の深夜業の制限

人工妊娠中絶

母体保護法に定める人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続することのできない時期(通常妊娠満22週未満)に、人工的に母体外に排出することをいい、以下の者の実施が可能であるとしている。

- 妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者

- 暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者

母体保護法で規定されているのはどれか。

- 産後の休業

- 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限

- 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

- 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶

日本の人工妊娠中絶で正しいのはどれか。

- 配偶者の同意が必須である。

- 妊娠10週以降は死産の届出が必要である。

- 実施が可能なのは妊娠22週未満の場合である。

- 実施率は母の年齢が20~24歳よりも20歳未満の方が高い。

出生前診断について正しいのはどれか。

- 遺伝相談は勧めない。

- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。

- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。

- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

障害者総合支援法

第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111

地域移行支援

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。

Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

- 療養介護

- 施設入所支援

- 地域移行支援

- 自立訓練としての機能訓練

就労移行支援

- 障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。

- 一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。

一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

- 就労移行支援

- 自立生活援助

- ピアサポート

- 就労継続支援A型

Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。

Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。

- 就労移行支援

- 就労継続支援A型

- 就労継続支援B型

- 自立訓練〈生活訓練〉

共同生活援助〈グループホーム〉

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。

- 育成医療

- 居宅療養管理指導

- 共同生活援助〈グループホーム〉

- 介護予防通所リハビリテーション

自立支援医療

- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。

- 身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。

- 障害基礎年金

- 一定割合の雇用義務

- 精神障害者保健福祉手帳

- 自立支援医療〈精神通院医療〉

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

第3編2章 4.精神保健 p111~118

精神保健指定医

精神保健指定医を指定するのはどれか。

- 保健所長

- 都道府県知事

- 厚生労働大臣

- 精神保健福祉センター長

精神保健指定医について正しいのはどれか。

- 医療法で規定されている。

- 都道府県知事が指定する。

- 障害年金の支給判定を行う。

- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

精神障害者の入院形態

- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。

- 任意入院が行われる状態にない者については、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。また、急速を要し、家族等の同意が得られない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。

- 2人以上の指定医の診察を要件に、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者については措置入院を行うことができる。また、急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。

Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。

Aさんの入院形態はどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

- 応急入院

- 措置入院

- 任意入院

- 医療保護入院

- 緊急措置入院

医療保護入院で正しいのはどれか。

- 入院の期間は72時間に限られる。

- 患者の家族等の同意で入院させることができる。

- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 応急入院は72時間以内に限られている。

- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。

- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。

- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

精神医療審査会

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

- 精神保健指定医の認定

- 入院患者からの退院請求

- 退院後生活環境相談員の選任

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。

- 保健所

- 地方裁判所

- 精神医療審査会

- 地方精神保健福祉審議会

精神科入院患者の制限事項

精神科入院患者で隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、以下の事項については制限できない。

- 信書(手紙)の発受

- 行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会

- 患者からの退院請求、処遇改善請求

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。

- 警察官

- 検察官

- 患者本人

- 精神保健福祉士

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。

- 家族との面会

- 患者からの信書の発信

- 患者からの退院の請求

- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

信書の発受に関する例外

精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。

当日の看護師の対応で適切なのはどれか。

- 患者に渡さず破棄する。

- 患者による開封に立ち会う。

- 開封せず患者の家族に転送する。

- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。

- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。

隔離時の遵守事項

精神保健指定医が必要と判断した12時間以上の患者の隔離を行うに当たっては以下のような遵守事項が定められている。

- 隔離室には患者一人のみ入室させること。

- 隔離を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載すること。

- 隔離期間中は注意深い臨床的観察や適切な治療を確保し、部屋の衛生の確保に配慮すること。

- 医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこと。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。

- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 行動制限の理由を患者に説明する。

- 原則として2名以上のスタッフで対応する。

- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。

- 精神保健指定医による診察は週1回とする。

- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

身体拘束時の遵守事項

- 身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない。

- 実施する際は、患者に身体的拘束を行う理由を知らせるよう努めること、身体的拘束が漫然と行われることがないよう医師は頻回に診察を行うことなどに特に留意する。

精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1時間ごとに訪室する。

- 拘束の理由を説明する。

- 水分摂取は最小限にする。

- 患者の手紙の受け取りを制限する。

- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。

精神障害者保健福祉手帳

- 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付される。

- 手帳の交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。

精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。

- 行動援護の介護給付

- 所得税の障害者控除

- 自立支援医療(精神通院医療)

- グループホームで必要な日常生活上の援助

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

- 知的障害も交付対象である。

- 取得すると住民税の控除対象となる。

- 交付によって生活保護費の支給が開始される。

- 疾病によって障害が永続する人が対象である。

精神保健福祉センター

- 精神保健福祉センターは、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関で、都道府県・指定都市に設置される。

- 同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- ゲートキーパー

- ピアサポーター

- 精神保健福祉相談員

- 退院後生活環境相談員

現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。

- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。

- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。

- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。

- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。

精神保健福祉士

Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。

退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。

- 薬剤師

- 精神保健福祉士

- ピアサポーター

- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)

精神保健福祉法改正の主な経緯・内容

近年の精神保健福祉法の改正内容は以下のとおりである。

●平成7年(1995年)

精神保健法から名称変更。精神障害者保健福祉手帳の創設。

●平成17年(2005年)

通院医療公費負担制度(1965年導入)を障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い新設された自立支援医療に一元化。

●平成25年(2013年)

障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。

- 保護者制度の廃止

- 自立支援医療の新設

- 精神保健指定医制度の導入

- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更

精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。

- 私宅監置の廃止

- 任意入院の新設

- 通院医療公費負担制度の導入

- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設

発達障害者支援法

第3編2章 4.6〕(4)発達障害者支援 p115~116

発達障害の定義

発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。

- 学習障害

- 記憶障害

- 適応障害

- 摂食障害

自殺対策基本法

第3編2章 6.自殺対策 p121~122

責務

- 自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。

- 国民に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるため、自殺予防週間(9月10日~16日)、自殺対策強化月間(3月)を設けている。

自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。

- 自殺総合対策推進センターの設置

- 自殺総合対策大綱の策定

- ゲートキーパーの養成

- 自殺対策計画の策定

自殺対策基本法について正しいのはどれか。

- 自殺対策強化月間を設けることを定めている。

- 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。

- 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。

- 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

がん対策基本法

第3編4章 1.がん対策 p149~152

責務

がん対策基本法で定められているのはどれか。

- 受動喫煙のない職場を実現する。

- がんによる死亡者の減少を目標とする。

- 都道府県がん対策推進計画を策定する。

- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。

基本的施策

がん対策基本法で定められているのはどれか。

- 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

- 受動喫煙のない職場環境を整備する。

- 学校等でのがんに関する教育を推進する。

- がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉

第3編4章 2.難病対策 p153~157

難病にかかる医療費の助成

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。

- 中皮腫

- C型肝炎

- 慢性腎不全

- 再生不良性貧血

責務

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

- 申請に基づく特定医療費の支給

- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定

- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定

- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

臓器の移植に関する法律

第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162

脳死判定

脳死とは脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、以下の5項目で判定される。

①深い昏睡

②瞳孔の散大と固定

③脳幹反射の消失

④平坦な脳波

⑤自発呼吸の停止

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 低体温

- 心停止

- 平坦脳波

- 下顎呼吸

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

- 瞳孔径は左右とも3mm以上

- 脳波上徐波の出現

- 微弱な自発呼吸

- 脳幹反射の消失

- 浅昏睡

脳死の状態はどれか。

- 縮瞳がある。

- 脳波で徐波がみられる。

- 自発呼吸は停止している。

- 痛み刺激で逃避反応がある。

脳死臓器提供可能年齢

平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となったことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が認められることとなった。

臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。

- 1歳

- 6歳

- 15歳

- 20歳

- 年齢制限なし

医療法

第4編1章 1.医療法 p166

第4編1章 2.医療計画 p166~169

概要

医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として以下の事項を定めている。

- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項

- 医療の安全を確保するために必要な事項

- 病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項

- これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

- 医療法

- 医師法

- 健康保険法

- 保健師助産師看護師法

医療に関する選択の支援等

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 医療法

- 健康保険法

- 地域保健法

- 個人情報の保護に関する法律

医療の安全の確保

病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、以下の体制整備を実施する。

- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置

- 指針の整備

- 医療安全委員会の設置

- 職員研修(年2回程度)の実施

医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。

- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

医療安全支援センター/医療事故調査・支援センター

- 医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。

- 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査の支援、整理分析、普及啓発、研修事業などを実施するもので、医療事故等が発生した場合、病院等の管理者は遅滞なく同センターに報告することとなっている。

医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

- 医療安全支援センターを設置する。

- 医療安全管理者養成研修を実施する。

- 医療の安全を確保するための指針を策定する。

- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

- 医療安全管理者の配置

- 厚生労働省へのインシデント報告

- 患者・家族への医療安全指導の実施

- 医療安全支援センターへの医療事故報告

病院・診療所

- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう。

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

( )に入る数字はどれか。

- 9

- 19

- 29

- 39

特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院

- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。

- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

- 臨床研究中核病院

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

- 助産所

- 診療所

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 保健所

- 特定機能病院

- 地方衛生研究所

- 市町村保健センター

- 医療安全支援センター

病床種別

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

病床種別ごとの人員配置基準

看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。

- 医療法

- 労働基準法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。

【 】に入るのはどれか。

- 2

- 3

- 4

- 6

病床種別ごとの構造設備基準

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

- 3.4m2以上

- 4.4m2以上

- 5.4m2以上

- 6.4m2以上

5疾病6事業

医療法に定める医療計画には、医療提供体制の整備に重要な5疾病6事業が掲げられている。

●5疾病

「がん」「脳卒中」「心血管疾患」「糖尿病」「精神疾患」

●6事業

「救急医療」「災害医療」「新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度から追加)」「へき地医療」「周産期医療」「小児医療」

令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

①――②

- 4――4

- 4――5

- 5――5

- 5――6

- 6――6

災害医療について正しいのはどれか。

- 災害拠点病院は市町村が指定する。

- 医療計画の中に災害医療が含まれる。

- 防災訓練は災害救助法に規定されている。

- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。

医療計画

- 医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。

- 記載事項として、5疾病6事業のほか、在宅医療、地域医療構想に基づく病床の整備(基準病床数)、二次医療圏・三次医療圏の設定事項などが含まれる。

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

- 国が策定する。

- 在宅医療が含まれる。

- 3年ごとに見直される。

- 病床の整備は含まれない。

医療計画について正しいのはどれか。

- 基準病床数を定める。

- 5年ごとに見直しを行う。

- 特定機能病院の基準を定める。

- 一次、二次および三次医療圏を設定する。

地域医療構想

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。

- 子育て世代包括支援センター

- 地域包括ケアシステム

- 子どもの医療費の助成

- 地域生活支援事業

- 地域医療構想

保健師助産師看護師法

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

看護師免許の付与

看護師免許を付与するのはどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 文部科学大臣

業務に従事する看護師の届出

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。

( )に入る数字はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

- 保健所長

- 厚生労働大臣

- 都道府県知事

- 都道府県ナースセンターの長

看護師免許付与における相対的欠格事由

保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者

- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者

- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者

看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 20歳未満の者

- 海外に居住している者

- 罰金以上の刑に処せられた者

- 伝染性の疾病にかかっている者

保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

看護師の守秘義務

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 研究をする。

- 看護記録を保存する。

- 看護師自身の健康の保持増進を図る。

- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。

看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。

- 刑法

- 医療法

- 保健師助産師看護師法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師の業務

- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法5条)。

- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。

看護師の業務で正しいのはどれか。

- グリセリン浣腸液の処方

- 褥婦への療養上の世話

- 酸素吸入の流量の決定

- 血液検査の実施の決定

医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。

- 静脈内注射

- 診断書の交付

- 末梢静脈路の確保

- 人工呼吸器の設定の変更

看護師の特定行為

- 保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。

- 平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。

看護師の特定行為で正しいのはどれか。

- 診療の補助である。

- 医師法に基づいている。

- 手順書は看護師が作成する。

- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。

- 特定行為は診療の補助行為である。

- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。

- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律

第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197

看護師等の確保のための関係者の責務

看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。

- 医療法

- 労働契約法

- 教育基本法

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

- 人員配置基準に基づき看護師を配置する。

- 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。

- 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。

- 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。

都道府県ナースセンターの実施事業

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 訪問看護業務

- 看護師免許証の交付

- 訪問入浴サービスの提供

- 看護師等への無料の職業紹介

看護師の復職支援

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

- 看護師等免許保持者の届出

- 特定行為に係る研修

- 教育訓練給付金

- 業務従事者届

看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。

- 届出は義務である。

- 届出先は保健所である。

- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。

- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。

医療保険各法

第4編2章 1.医療保険制度 p208~209

国民皆保険

わが国はすべての国民が、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとしている(国民皆保険制度)。

日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

医療給付内容

- 医療の給付は保健医療機関(病院、診療所等)が行い、医療保険の種類に関わらず医療給付の内容は同じである。

- その内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

- 手術

- 健康診査

- 予防接種

- 人間ドック

被用者保険(職域保険)

- 被用者保険の被保険者は、会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の者である。

- 保険者により全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、共済組合(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)がある。

日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

- 年金保険

- 雇用保険

- 船員保険

- 組合管掌健康保険

- 労働者災害補償保険

国民健康保険

- 国民健康保険の被保険者は被用者保険の加入者(被保険者とその家族)でも後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上の者)でもない者である。

- 保険者は都道府県・市町村・国民健康保険組合である。

国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。

- 国

- 都道府県

- 市町村

- 健康保険組合

国民健康保険で正しいのはどれか。

- 被用者保険である。

- 保険者は国である。

- 高額療養費制度がある。

- 保険料は加入者の年齢で算出する。

後期高齢者医療制度

- 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度(2008年度)に開始した。

- 被保険者は原則75歳以上の後期高齢者である。

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 介護保険法

- 老人福祉法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

( )に入るのはどれか。

- 70

- 75

- 80

- 85

医療費の自己負担

国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。

- 1割

- 2割

- 3割

- 4割

高齢者の医療の確保に関する法律の内容で正しいのはどれか。

- 医療の給付は市町村が行う。

- 高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。

- 40歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。

- 後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。

医療保険について正しいのはどれか。

- 医療給付には一部負担がある。

- 高額療養費の受給には年齢制限がある。

- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。

- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。

日本の医療保険制度について正しいのはどれか。

- 健康診断は医療保険が適用される。

- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。

- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。

- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。

国民年金法・厚生年金保険法

第5編2章 1.公的年金 p234~235

公的年金の特徴

わが国の公的年金の特徴として、以下のような特徴が挙げられる。

- 加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける社会保険方式。

- 20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金に加入する国民皆年金。

- 現在の現役世代が負担した保険料を原資に、現在の高齢世代が年金給付を受ける賦課方式。

公的年金制度について正しいのはどれか。

- 学生は申請によって納付が免除される。

- 生活保護を受けると支給が停止される。

- 保険料が主要財源である。

- 任意加入である。

- 積立方式である。

生活保護法

第5編2章 2.生活保護 p235

生活保護法による8扶助

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。

( )に入る数字はどれか。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 医療扶助――医療にかかる費用

- 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用

- 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用

- 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用

生活保護の決定

生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。

- 保健センター

- 福祉事務所

- 保健所

- 病院

社会福祉法

第5編2章 6.地域福祉 p243~245

社会福祉協議会

社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。

- がん対策

- 男女共同参画

- 就労の支援活動

- ボランティア活動

児童福祉法

第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239

児童相談所

- 児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。

- 調査等に基づいて、児童相談所長または都道府県知事の決定に基づく児童の一時保護などの措置を行っている。

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

- 家庭裁判所長

- 児童相談所長

- 保健所長

- 警察署長

- 市町村長

児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 国が設置する。

- 児童福祉司が配置されている。

- 母親を一時保護する機能を持つ。

- 知的障害に関する相談を受ける。

- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。

児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。

- 児童の一時保護

- 自立支援給付の決定

- 不登校に関する相談

- 身体障害者手帳の交付

- 放課後児童健全育成事業の実施

小児慢性特定疾病医療費の支給

小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。

- 対象は5疾患群である。

- 対象年齢は20歳未満である。

- 医療費の自己負担分の一部を助成する。

- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。

養育支援訪問事業

母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

- 育成医療――結核児童

- 養育医療――学齢児童

- 健全母性育成事業――高齢妊婦

- 養育支援訪問事業――特定妊婦

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉

第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238

概要

- 児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、福祉事務所もしくは児童相談所への通告義務を課している。

- 児童虐待は、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待と定義されている。このうち最も相談件数の多い心理的虐待については、児童に対する著しい暴言や拒絶的な対応のほか、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動と定義している。

児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づいて行う通告で正しいのはどれか。

- 警察に通告する。

- 守秘義務の遵守が優先される。

- 通告にあたっては児童自身の意思を尊重することが規定されている。

- 児童が同居している家庭における配偶者に対する暴力は通告の対象となる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p238

配偶者暴力相談支援センターと裁判所の役割

- DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。

- 通報を受けた配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談員による相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。

配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

- 一時保護

- 就労の仲介

- 外傷の治療

- 生活資金の給付

Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。

外来での看護師の対応で適切なのはどれか。

- 打撲痕を姉に見てもらう。

- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。

- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。

- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。

- 離婚調停の支援

- 成年後見制度の利用

- 保健所による自立支援

- 婦人相談員による相談

- 裁判所による接近禁止命令

配偶者・暴力の定義

- DV防止法に規定する配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。

- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。

- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。

- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。

- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。

- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。

- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。

- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

- 母子健康センターは被害者の保護をする。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

妊婦健康診査を受診する時間の確保

- 男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。

- その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

- 母子保健法

- 労働基準法

- 育児介護休業法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

正常に経過している妊娠26週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

- 4週後

- 3週後

- 2週後

- 1週後

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。

- 生理日の就業制限

- 産後6週間の就業禁止

- 妊産婦の時間外労働の禁止

- 妊婦健康診査の受診時間の確保

労働基準法

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

妊産婦等の就業に関する規定

- 労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。

- 妊産婦等の危険有害業務の就業禁止のほか、女性の請求による妊産婦等の軽易業務転換、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、育児時間なども規定している。

労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。

- 妊娠の届出

- 妊婦の保健指導

- 産前産後の休業

- 配偶者の育児休業

- 妊産婦の時間外労働の制限

就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。

- 時差出勤――母子保健法

- 産前産後の休業――児童福祉法

- 軽易業務への転換――母体保護法

- 危険有害業務の制限――労働基準法

育児時間

法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。

- 請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。

- 父親と母親の両方が取得できる。

- 1日に2回請求できる。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239

育児に関する規定

育児・介護休業法には育児に関して以下のような規定がある。

- 子どもが1歳になるまでの育児休業。

- 3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮。

- 小学校就学前までの子を養育する労働者の請求による看護休暇の取得や時間外労働の制限。

Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。

Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。

- 児童福祉法

- 労働基準法

- 男女共同参画社会基本法

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。

- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止

- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止

- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止

- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

老人福祉法

第5編2章 5.高齢者福祉等 p241~243

老人福祉計画

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

- 国

- 市町村

- 都道府県

- 福祉事務所

- 後期高齢者医療広域連合

老人デイサービスセンター

老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

- 介護医療院

- 介護老人保健施設

- 老人福祉センター

- 老人デイサービスセンター

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242

概要

- 高齢者虐待に関する防止、保護、支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。

- 高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。

養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。

- 市町村

- 警察署

- 消防署

- 訪問看護事業所

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

- 有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- 高齢者生活福祉センター

- サービス付き高齢者向け住宅

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第5編2章 5.4〕高齢者の就労支援 p242

シルバー人材センター事業

退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- シルバー人材センター

- 老人福祉センター

- 老人クラブ

- 自治会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p249~250

毒薬・劇薬

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

- 薬剤師法

- 毒物及び劇物取締法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

毒薬の表示

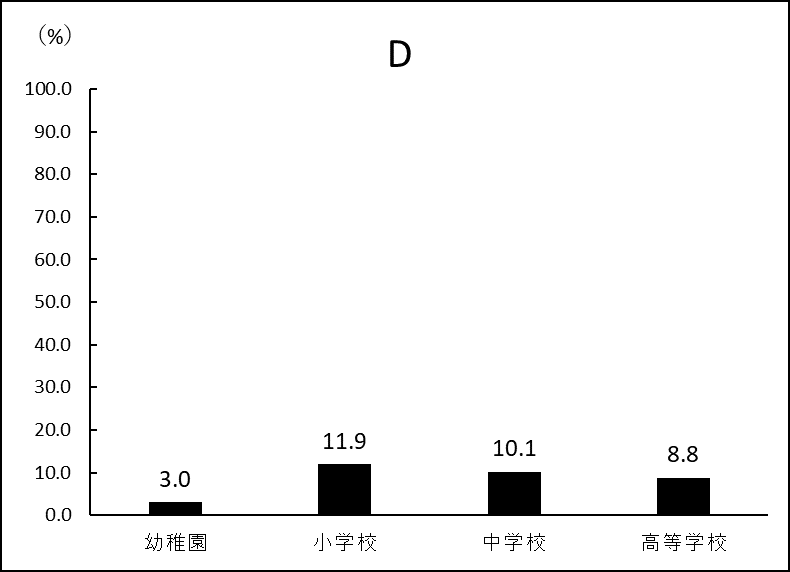

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。

正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

劇薬の表示

医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

麻薬及び向精神薬取締法

第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271

麻薬の保管等の規定

他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。

- ヘパリン

- インスリン

- リドカイン

- フェンタニル

麻薬を扱う者

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

食品衛生法・食品安全基本法

第7編2章 1.食品安全行政の概要 p278~279

概要

- 食品衛生法は、食品等の事業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。

- 食品安全基本法は、リスク分析(評価・管理・コミュニケーション)により食品安全の確保を図るもので、リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が担当する。

食品衛生法に定められていないのはどれか。

- 残留農薬の規制

- 食品添加物の規制

- 食品安全委員会の設置

- ポジティブリスト制度の導入

労働基準法

第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p308

労働時間

休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。

- 30時間

- 35時間

- 40時間

- 45時間

労働安全衛生法

第8編 3.労働衛生管理の基本 p300~301

労働衛生の3管理

- 労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。

- 健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。

職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

- 労働組合法

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働関係調整法

労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。

( )に入るのはどれか。

- 健康管理

- 総括管理

- 労務管理

- 出退勤管理

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

- 失業手当の給付

- 労働者に対する健康診断の実施

- 労働者に対する労働条件の明示

- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

ストレスチェック制度

職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。

- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。

- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。

労働者災害補償保険法

第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308

概要

- 労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。

- 保険者は政府(国)であり、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われる。

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

- 通勤災害時の療養給付

- 失業時の教育訓練給付金

- 災害発生時の超過勤務手当

- 有害業務従事者の健康診断

- 業務上の事故による介護補償給付

労働者災害補償保険法に規定されている保険者はどれか。

- 国

- 事業主

- 市町村

- 都道府県

- 健康保険組合

雇用保険法

第8編 9.9〕雇用保険制度 p310

雇用保険制度

- 雇用保険制度は政府が管掌する労働保険で、失業等給付や育児休業給付の支給などを行う。

- 労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険料は労働者と事業主双方が負担する。

雇用保険法について正しいのはどれか。

- 育児休業給付がある。

- 雇用保険は任意加入である。

- 雇用保険の保険者は市町村である。

- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。

環境基本法

第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324

第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p327~329

大気汚染に係る環境基準

- 環境基本法に基づき、大気汚染物質に対して大気汚染に係る環境基準が設定されている。

- そのうち、微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念される。

大気汚染物質はどれか。

- フロン

- カドミウム

- メチル水銀

- 微小粒子状物質(PM2.5)

騒音についての環境基準

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

- 20dB以下

- 50dB以下

- 80dB以下

- 110dB以下

学校保健安全法

第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344

主な規定

- 設置が義務づけられている学校医は、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。

- 就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。

- 校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。

学校保健について正しいのはどれか。

- 学校医は健康相談を実施する。

- 校長は学校医を置くことができる。

- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。

- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。

複合法律問題

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

- 未熟児の養育医療――医療法

- 結核児童の療養給付――児童福祉法

- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 児童福祉法――受胎調節の実地指導

- 地域保健法――市町村保健センターの設置

- 健康増進法――医療安全支援センターの設置

- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理

出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。

- 入院助産――児童福祉法

- 出産扶助――母体保護法

- 出産手当金――母子保健法

- 養育医療――児童手当法

精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。

- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。

- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。

- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。

- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。

健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。

- 上水道水質――汚濁防止法

- 飲食店――食品衛生法

- 家庭ごみ――悪臭防止法

- 学校環境――教育基本法

- 住宅用の建築材料――環境基本法

社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

- 医療保険――健康保険法

- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉

- 雇用保険――社会福祉法

- 年金保険――生活困窮者自立支援法

次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 未成年者喫煙禁止法

- 麻薬及び向精神薬取締法

- アルコール健康障害対策基本法

- ギャンブル等依存症対策基本法

施行日が最も新しい法律はどれか。

- 高齢社会対策基本法

- 高齢者の医療の確保に関する法律

- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

- 児童憲章の宣言

- 児童福祉法の公布

- 母子保健法の公布

- 児童の権利に関する条約の日本の批准

近年成立の法律・制度

法律や制度は社会情勢の変化に合わせて成立、改正、廃止が行われるため、看護師国家試験においては、過去問題だけを解いていても対応できない新規の内容の問題が出てくることは頻繁にあります。

「国民衛生の動向」では毎年、最新の制度改正を反映した情報に更新しているため、法律・制度の総チェックが可能です。

以下に看護師国家試験で頻出テーマであり、近年法改正等がなされた事項について列記します。詳しくは「国民衛生の動向」を確認しながら、過去問題と合わせて予想問題対策としてお使いください。

令和6年(2024年)

4月

- 「21世紀における第三次国民健康づくり運動」〈健康日本21(第三次)〉が開始(令和17年度まで)。「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の4つを基本的方向として掲げる。

- 医療計画の5疾病5事業に6事業目として「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。

- 医療法等の改正による医師の働き方改革の適用開始。時間外労働の上限規制を定め、医師の健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限等)や医師の労働時間短縮計画の作成などの措置を講じる。また、業務の移管や共同化(タスク・シフティング/タスク・シェアリング)を推進する。

令和5年(2023年)

5月

- 新型コロナウイルス感染症を感染症法の5類感染症に位置づけ変更。また、学校において予防すべき感染症として第二種に位置づけ。

4月

- 9価HPVワクチンによる定期接種の開始。

令和4年(2022年)

12月

- 地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として都道府県・指定都市が設置するもので、これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されている。

- 障害者総合支援法の一部改正。①就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援」の創設、②基幹相談支援センターおよび地域生活支援拠点等の整備を市町村に努力義務化など。

- 精神保健福祉法改正。①医療保護入院の見直し(家族等の同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長の同意により行うことを可能とすること、入院期間を設定して一定期間ごとに入院の要否を確認すること)、②入院者訪問支援事業の創設(入院訪問支援者が患者本人の希望により精神科病院を訪問してサポートを行うもの)など。

- 難病法改正。難病患者に対する医療費助成の開始時期を、申請日から重症化したと診断された日に前倒しするなど。

11月

- 健康日本21(第二次)最終評価報告書公表。目標値に達した項目は健康寿命や血糖コントロール不良者の減少など、悪化していると評価された項目はメタボリックシンドローム該当者・予備軍の数や適正体重の子どもの増加など。

10月

- 自殺総合対策大綱の閣議決定。「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など」を追加。

- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合について、原則1割、現役並み所得者3割に加えて、一定以上の所得がある者を2割とする。

- 「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得。

4月

- 不妊治療の保険適用化。一般不妊治療における「人工授精」、生殖補助医療における「体外受精」「顕微授精」など保険適用。

令和3年(2021年)

6月

- 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立。医療的ケア児とは日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。

4月

- 改正母子保健法の施行により、市町村に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子と乳児に対する産後ケア事業の実施を努力義務化。

- 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。

2月

- 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正。「まん延防止等重点措置」が創設され、従来の「緊急事態宣言」と合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い順次適用された。

令和2年(2020年)

10月

- ロタウイルス感染症の予防接種の定期接種化。

4月

- 改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙。

- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」使用開始。成人のナトリウム(食塩相当量)の目標量引き下げ(男7.5g/日未満・女6.5g/日未満)など。

令和元年(2019年)

12月

- 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(循環器病対策基本法)施行。政府は循環器病対策基本計画を策定し、循環器病対策を推進する。

- 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)施行。政府は基本的な方針を策定し、関連施策を推進する。

「国民衛生の動向」は、昭和24年の創刊以来、時代の変化に合わせて、わが国の衛生を取り巻く最新の状況を網羅する本として幅広く利用されています。

かつては、結核をはじめとした感染症対策がその記述の中心でしたが、近年では感染症を軸とした対策から、生活習慣の改善による発症予防(一次予防)を推進する生活習慣病対策に重点が置かれてきていました。

しかし、2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、医療機関や保健所だけでなく、介護施設や飲食店、学校、家庭などでも感染症対策の重要性が再認識されたところです。こうした中で、看護師国家試験では、これまで同様、もしくはこれまで以上に感染症を問う問題が出題されると考えられます。

当ページでは、113回(2024年)から104回(2015年)の10年分の試験問題の中から感染症に関わる問題をピックアップし、簡易的な説明とともに示します。問題を解きながら、「国民衛生の動向」第3編3章の感染症対策の記述を参考に、感染症法の規定、各感染症の特徴、医療機関における予防策など、総合的に把握することが大切です。

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

感染症問題目次

- 結核

- ウイルス性肝炎

- マラリア

- エイズ/HIV

- 風疹・麻疹

- 性感染症

- その他の感染症

- 院内感染対策

- 身体の免疫機能

- 世界保健機関(WHO)

- 学校における感染症予防

感染症法

感染症法による分類