平成18年 国民生活基礎調査(H21.1.16登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます。

正誤表ダウンロード/Excel

図説統計でわかる介護保険2008年版 (H20.11.13登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます。

正誤表をダウンロード/Excel

平成18年 介護サービス施設・事業所調査(H20.8.13登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます。

正誤表をダウンロード/Excel

平成18年度 保健・衛生業務報告(H20.5.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます。

平成19年 我が国の保健統計 (H20.4.30登載)/刊行物版

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の差し替え用図表をダウンロードしていただき、差し替えてご利用賜りますよう

お願い申し上げます。データの形式は、PDFです。

修正部分:

○44ページ 4-2 都道府県-15大都市-中核市別にみた基本健康診査受診率

差し替え用図表をダウンロード/PDF

平成14年 患者調査(傷病分類編)(H20.4.7登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます

修正部分:

○3ページ Ⅰ 調査の概要 1 患者調査の概要

○11ページ Ⅱ 結果の概要 1 傷病別にみた患者の状況 (1)傷病別年次推移 (目次掲載例)

○12~19ページ Ⅱ 結果の概要 1 傷病別にみた患者の状況 (1)傷病別年次推移 (傷病別年次推移の目次)

○22~74ページ Ⅱ 結果の概要 1 傷病別にみた患者の状況 (1)傷病別年次推移 (傷病別年次推移表)

※31~32ページに関しましては修正はございません。ご注意ください

○98ページ Ⅱ 結果の概要 2 統計表

平成17年 地域児童福祉事業等調査報告 (H20.3.27登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます

平成16年度 国民医療費 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の正誤表により関連部分を修正、又は正誤表に基づく訂正版をダウンロードしていただき、

差し替えてご利用賜りますようお願い申し上げます。

間違いのあった箇所は以下の通りです

Ⅱ 平成16年度国民医療費の概要

表5 年齢階級別国民医療費

Ⅲ 統計表

第8表 年齢階級別国民医療費、構成割合及び一人当たり国民医療費の年次推移

第9表 年齢階級、入院-入院外別一般診療医療費、構成割合及び一人当たり一般診療医療費の年次 推移

第10表 年齢階級別歯科診療医療費、構成割合及び一人当たり歯科診療医療費の年次推移

正誤表に基づく訂正版(平成16年度)をダウンロード/Excel

平成15年度 国民医療費 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の正誤表により関連部分を修正、又は正誤表に基づく訂正版をダウンロードしていただき、

差し替えてご利用賜りますようお願い申し上げます。

間違いのあった箇所は以下の通りです

Ⅱ 平成15年度国民医療費の概要

5 年齢階級別国民医療費

表5 年齢階級別国民医療費

Ⅲ 統計表

第8表 年齢階級別国民医療費、構成割合及び一人当たり国民医療費の年次推移

第9表 年齢階級、入院-入院外別一般診療医療費、構成割合及び一人当たり一般診療医療費の年次 推移

第10表 年齢階級別歯科診療医療費、構成割合及び一人当たり歯科診療医療費の年次推移

第11表 年齢階級、診療種類別国民医療費及び一人当たり医療費

Ⅴ 平成8年度から平成14年度の報告書に掲載している統計表の訂正

9 「第11表 年齢階級、診療種類別国民医療費及び一人当たり医療費」

10 「第14表 都道府県別医療費」

正誤表に基づく訂正版(平成15年度)をダウンロード/Excel

平成14年度 国民医療費 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の正誤表により関連部分を修正、又は正誤表に基づく訂正版をダウンロードしていただき、

差し替えてご利用賜りますようお願い申し上げます。

間違いのあった箇所は以下の通りです

Ⅱ 平成14年度国民医療費の概要

5 年齢階級別国民医療費

表5 年齢階級別国民医療費

Ⅲ 統計表

第8表 年齢階級別国民医療費、構成割合及び一人当たり国民医療費の年次推移

第11表 年齢階級、診療種類別国民医療費及び一人当たり医療費

第14表 都道府県別医療費

正誤表に基づく訂正版(平成14年度)をダウンロード/Excel

地域保健医療基礎統計2005・平成18年 (H20.3.18登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の正誤表により関連部分を修正してご利用賜りますようお願い申し上げます。

地域保健医療基礎統計2004 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の正誤表により関連部分を修正、又は正誤表に基づく訂正版をダウンロードしていただき、

差し替えてご利用賜りますようお願い申し上げます。

修正部分:

○212ページ Ⅴ 国民医療費 第1表 都道府県別医療費

正誤表及び正誤表に基づく訂正版(P212)をダウンロード/Excel

○242~246ページ Ⅱ 都道府県別にみた1人当たり医療費の年次推移の分析

正誤表に基づく訂正版(P242~246)ダウンロード/Word

○247~248ページ Ⅱ-1 都道府県別にみた1人当たり医療費の年次推移

Ⅱ-2 都道府県別にみた1人当たり医療費、推計人口、65歳以上入院受療率・外来受療率・退院患者平均在院日数正誤表に基づく訂正版(P247~248)ダウンロード/Excel

平成17年 受療行動調査 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物の一部に誤りがありますので、次の正誤表により関連部分を修正のうえ、

ご利用賜りますようお願い申し上げます。

修正部分:

13ページ Ⅰ 調査の概要 8 集計及び結果の公表 (1)基本集計

|

正

|

誤

|

||||||||

調査実施施設数

|

調査実施施設数

|

平成16年 我が国の保健統計 (H20.2.26登載)

恐縮でございますが、標記刊行物版の一部に誤りがありますので、

次の差し替え用図表をダウンロードしていただき、差し替えてご利用賜りますよう

お願い申し上げます。データの形式は、PDFです。

修正部分:

○45ページ 5-2 年齢階級別にみた1人当たり診療種類別国民医療費-平成14年度-

○69ページ 10-1 都道府県別にみた1人当たり医療費-平成14年度-

磁気媒体 人口動態統計 VITAL STATISTICS OF JAPAN 昭和32年~平成9年(1899~1997)(CD24枚組)

恐縮でございますが、表記CDに収録されている、「昭和50年 人口動態統計 上巻」死亡表2~4表の画像データに、

不完全または未掲載のものがありましたので、正しい画像データを収録したファイル(PDF)を掲載しました。

当協会から本CDをご購入された方には、当該表が含まれるCDの改訂版をお送りしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

昭和50年 人口動態統計 上巻(死亡第2表)をダウンロード/PDF

昭和50年 人口動態統計 上巻(死亡第3表)をダウンロード/PDF

昭和50年 人口動態統計 上巻(死亡第4表)をダウンロード/PDF

磁気媒体 平成14年版社会医療診療行為別調査/CDR版

恐縮でございますが、標記CDR版の一部に誤りがありますので、

次の差し替え用表をダウンロードしていただき、差し替えてご利用賜りますよう

お願い申し上げます。データの形式は、Excel(CSV)です。

修正部分:

平成14年 社会医療診療行為別調査 閲覧第5表/ここからダウンロード

1 表頭中に複合的に掲載している、総数-一般医療-老人医療別の件数、診療実日数の表が

欠落していたため追加

2 併せて注2の内容を分かりやすく見直ししたもの

磁気媒体 図説 統計でわかる介護保険 2006/CDR版

恐縮でございますが、標記CD-R版に下記のとおり誤りがありましたので、

修正箇所にご留意の上、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

|

目次名

|

該当箇所

|

誤

|

正

|

| 1-5 要介護度別にみた介護サービスの利用状況 | 解説文中 2行目 解説文中 3行目 |

介護療養型医療サービス(医療施設) 18.1%

|

介護老人福祉施設サービス 30.5%

|

| 3-5 介護保険施設入所者の要介護度の変化 | 一番目の図 | 【訪問介護】 | 【介護老人福祉施設】 |

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目16「診療に伴う看護技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目16「診療に伴う看護技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.栄養法 |

経管・経腸栄養法 |

| B.薬物療法 | 与薬方法 薬効・副作用(有害事象)の観察 |

| C.輸液・輸血管理 | 刺入部位の観察 点滴静脈内注射 輸血 |

| D.採血 | 刺入部位 採血方法 採血後の観察内容、採血に関連する有害事象 |

| E.呼吸管理 | 酸素療法の原則 酸素ボンベ 酸素流量計 鼻腔カニューラ 酸素マスク ネブライザー 口腔内・鼻腔内吸引 気管内吸引 体位ドレナージ |

| F.救命救急処置 | 気道の確保 人工呼吸 胸骨圧迫 直流除細動器 自動体外式除細動器<AED> 止血法 トリアージ |

| G.皮膚・創傷の管理 | 創傷管理 褥瘡の予防・処置 |

A.栄養法

経腸栄養法

- 経腸栄養法は、口からの食事が十分でない者に対して消化管機能を活用するもので、投与のルートやチューブの留置箇所により経鼻経管栄養法や胃瘻などがある。

- 不適切な経腸栄養剤の浸透圧、投与量・速度、または栄養剤の細菌感染等により、下痢症状が生じることがある。

経腸栄養剤の副作用〈有害事象〉はどれか。

- 咳嗽

- 脱毛

- 下痢

- 血尿

経鼻経管栄養法

- 経鼻胃管による栄養注入などを実施する際、先端が胃内にない場合、誤嚥等の事故につながるおそれがあるため、注入前に胃内容物を吸引し、胃液等を確認することで、胃内に胃管の先端が留置されていることを確認する必要がある。

- 注入時に栄養剤の逆流を防ぐため、上半身を45度程度上げる半坐位(ファウラー位)が適している。

経鼻胃管の先端が胃内に留置されていることを確認する方法で正しいのはどれか。

- 腹部を打診する。

- 肺音の聴取を行う。

- 胃管に水を注入する。

- 胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

経鼻経管栄養法を受ける成人患者の体位で適切なのはどれか。

- 砕石位

- 半坐位

- 腹臥位

- Sims〈シムス〉位

鼻孔から噴門の長さ

成人の鼻孔から噴門までの長さで適切なのはどれか。

- 5〜15cm

- 25〜35cm

- 45〜55cm

- 65〜75cm

B.薬物療法

血中濃度の上昇が最も速い与薬方法

薬剤の血中濃度の上昇が最も速い与薬方法はどれか。

- 坐薬

- 経口薬

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

坐薬

成人への坐薬の挿入方法で正しいのはどれか。

- 息を止めるよう説明する。

- 右側臥位になるよう説明する。

- 挿入後1、2分肛門を押さえる。

- 肛門から2cmの位置に挿入する。

C.輸液・輸血管理

点滴静脈内注射

成人の持続点滴静脈内注射のために選択される部位で最も適切なのはどれか。

- 足背

- 鼠径

- 前腕内側

- 肘関節付近

点滴静脈内注射時の血管外漏出

点滴静脈内注射の血管外漏出で注意すべき初期症状はどれか。

- 疼痛

- 水疱

- 潰瘍

- 皮膚壊死

点滴静脈内注射中の刺入部位の腫脹を確認したときに、最初に実施するのはどれか。

- 体位を変える。

- 注入を中止する。

- 刺入部位を挙上する。

- 周囲のマッサージを行う。

輸液ポンプ

輸液ポンプを使用する目的はどれか。

- 感染の防止

- 薬液の温度管理

- 薬物の効果判定

- 薬液の注入速度の調整

点滴静脈内注射で輸液ポンプを使用する際に設定する項目はどれか。

- 薬剤名

- 終了時間

- 投与月日

- 1時間あたりの流量

成人用輸液セット1mL当たり滴下数

成人用輸液セット1mL当たりの滴下数はどれか。

- 20滴

- 40滴

- 60滴

- 80滴

1分間の輸液セット滴下数の計算

点滴静脈内注射1,800ml/日を行う。

一般用輸液セット(20滴≒1ml)を使用した場合、1分間の滴下数はどれか。

- 19滴

- 25滴

- 50滴

- 75滴

等張液

血漿と等張のブドウ糖溶液の濃度はどれか。

- 5%

- 10%

- 20%

- 50%

生理食塩水の塩化ナトリウム濃度はどれか。

- 0.9%

- 5%

- 9%

- 15%

高張液の希釈

静脈内注射を行う際に、必ず希釈して用いる注射液はどれか。

- 5%ブドウ糖

- 15%塩化カリウム

- 0.9%塩化ナトリウム

- 7%炭酸水素ナトリウム

中心静脈からの投与

中心静脈から投与しなければならないのはどれか。

- 脂肪乳剤

- 生理食塩液

- 5%ブドウ糖液

- 高カロリー輸液

気胸

鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか。

- 肺炎

- 気胸

- 嗄声

- 無気肺

D.採血

採血検査の注射部位

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

- 外頸静脈

- 大腿静脈

- 大伏在静脈

- 肘正中皮静脈

静脈血採血の手順

成人の静脈血採血で通常用いられる注射針の太さはどれか。

- 14G

- 18G

- 22G

- 26G

静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。

- 10〜30度

- 35〜40度

- 55〜60度

- 75〜80度

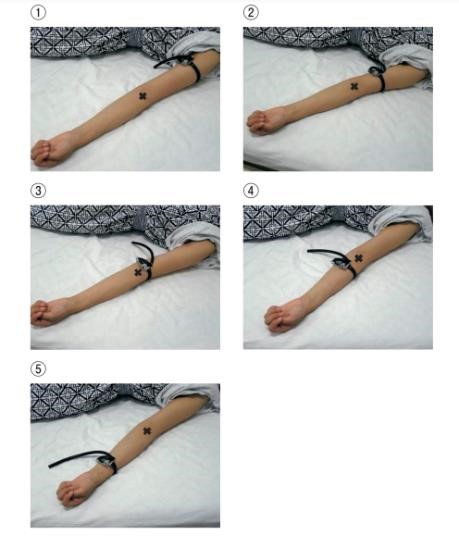

肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

成人の静脈血採血で適切なのはどれか。

- 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

- 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

- 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

- 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

筋肉内注射の角度

注射針の刺入角度が45〜90度の注射法はどれか。

- 皮下注射

- 皮内注射

- 筋肉内注射

- 静脈内注射

皮下注射の手順

皮下注射で適切なのはどれか。

- 注射部位を伸展する。

- 注射針は18〜20Gを使用する。

- 針の刺入角度は45〜90度にする。

- 皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

E.呼吸管理

酸素療法の適応

室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr以上

- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr未満

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr以上

- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr未満

酸素ボンベ等の取り扱い

充塡された酸素ボンベの保管方法で正しいのはどれか。

- 横に倒して保管する。

- 保管場所は火気厳禁とする。

- バルブを開放して保管する。

- 日当たりの良い場所で保管する。

酸素吸入中に使用を禁止するのはどれか。

- 携帯電話

- ライター

- 電動歯ブラシ

- 磁気ネックレス

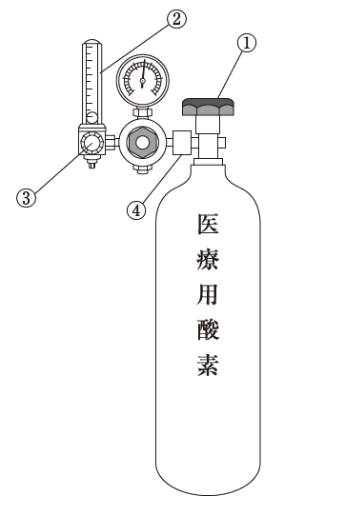

医療用酸素ボンベと酸素流量計とを図に示す。

酸素の流量を調節するのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

ベンチュリーマスク

ベンチュリーマスクの写真を別に示す。

酸素流量の設定と併せて吸入酸素濃度を調節するのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

鼻腔内吸引

- 鼻腔内吸引は、吸引カテーテルを用いて鼻腔内の喀痰を体外に吸い出すものである。

- カテーテルは、鼻孔粘膜を傷つけないように陰圧(吸引圧)をかけずに深部まで挿入し、陰圧をかけて回転させながら引き抜きつつ吸引する。

- 1回の吸引時間は10~15秒を目安し、できるだけ短時間とする(低酸素血症の防止)。

鼻腔内の吸引で正しいのはどれか。

- 無菌操作で行う。

- 吸引圧をかけた状態で吸引チューブを挿入する。

- 鼻翼から一定の距離で固定して吸引する。

- 吸引チューブを回転させながら吸引する。

1回の鼻腔内吸引時間の目安で適切なのはどれか。

- 10〜15秒

- 20〜25秒

- 30〜35秒

- 40〜45秒

気管内吸引

- 気管内吸引では、挿入開始から終了までの時間は15秒以内にすることが推奨され、30秒以上実施した場合、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉が低下し、低酸素血症をきたすことがある。

- 気管の粘膜を傷つけないために吸引圧は-100〜-150mmHgに調整する。

1回の気管内吸引を30秒以上実施した場合に生じるのはどれか。

- 嘔吐

- 感染

- 低酸素血症

- 気道粘膜の損傷

気管内吸引の時間が長いと低下しやすいのはどれか。

- 血圧

- 体温

- 血糖

- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉

成人患者の気管内の一時的吸引における吸引圧で正しいのはどれか。

- -100〜-150mmHg

- -200〜-250mmHg

- -300〜-350mmHg

- -400〜-450mmHg

体位ドレナージ

体位ドレナージの直接の目的はどれか。

- 痛みの軽減

- 睡眠の導入

- 排痰の促進

- 廃用症候群の予防

F.救命救急処置

一次救命処置(BLS)の手順

- 傷病者の反応がない場合、応援を呼ぶ・通報する・自動体外式除細動器〈AED〉を要請する。

- 呼吸がない場合または死戦期呼吸の場合、胸骨圧迫30回(約5cmの強さ、100~120回/分の速さ)と人工呼吸2回の組み合わせによる処置を行う。

- 正常な呼吸がある場合は、回復体位(横向きに寝た姿勢)にして気道を確保する。

成人に対する一次救命処置(BLS)において、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比は( ):2である。

( )に入るのはどれか。

- 5

- 10

- 30

- 50

成人の心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さの目安はどれか。

- 2cm

- 5cm

- 8cm

- 11cm

成人の一次救命処置〈BLS〉における胸骨圧迫の速さ(回数)で正しいのはどれか。

- 40~60回/分

- 70~90回/分

- 100~120回/分

- 130~150回/分

呼びかけに反応はないが正常な呼吸がみられる傷病者に対して、まず行うべき対応はどれか。

- 下肢を挙上する。

- 胸骨圧迫を行う。

- 回復体位をとる。

- 自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

自動体外式除細動器〈AED〉

- 自動体外式除細動器〈AED〉は、緊急性の高い致死性不整脈である心室細動を電気ショックによって取り除く(除細動)装置であり、医師以外の一般人にも使用が認められている。

- 電極パッドは心臓を挟む形で右前胸部と左側胸部の位置に貼り付けて使用する。

- 心電図の解析中に体に触れると正確な解析が行えないため、胸骨圧迫をやめて傷病者から離れる必要がある。

最も緊急性の高い不整脈はどれか。

- 心房細動

- 心室細動

- 心房性期外収縮

- Ⅰ度房室ブロック

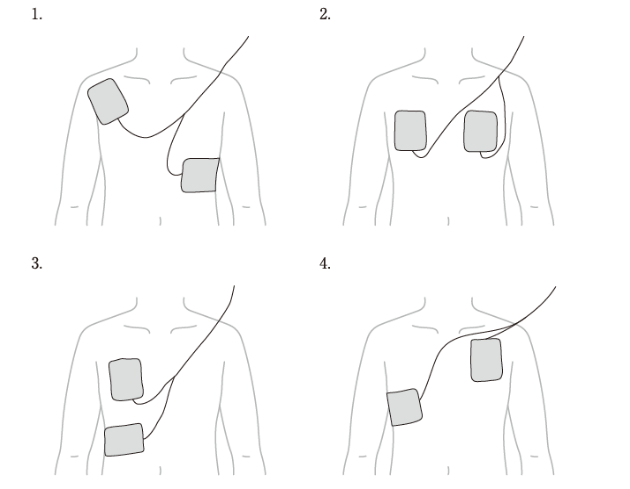

自動体外式除細動器〈AED〉の電極パッドの貼付位置を図に示す。

適切なのはどれか。

自動体外式除細動器〈AED〉を使用するときに、胸骨圧迫を中断するのはどれか。

- 電源を入れるとき

- 電極パッドを貼るとき

- 心電図の解析中

- 電気ショックの直後

直流除細動器〈DC〉

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 呼吸の促進

- 血圧の降下

- 不整脈の治療

- 意識レベルの評価

直流除細動器の使用目的はどれか。

- 血圧の上昇

- 呼吸の促進

- 洞調律の回復

- 意識レベルの回復

トリアージタグ

赤色のトリアージタグが意味するのはどれか。

- 死亡群

- 保留群

- 最優先治療群

- 待機的治療群

災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。

- 脱臼

- 気道熱傷

- 足関節捻挫

- 過換気症候群

けいれん発作・意識障害がある患者への救命救急処置

全身性けいれん発作を起こしている患者に最も優先して行うのはどれか。

- 気道確保

- 周囲の環境整備

- 末梢静脈路の確保

- 心電図モニターの装着

意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。

- 保温

- 輸液

- 酸素吸入

- 気道確保

腹部圧迫法〈ハイムリック法〉

成人の気道の異物除去を目的とするのはどれか。

- 胸骨圧迫

- 人工呼吸

- 頭部後屈顎先挙上法

- 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉

G.皮膚・創傷の管理

圧迫止血法

上腕出血時の間接圧迫止血の部位はどれか。

- 腋窩動脈

- 尺骨動脈

- 大腿動脈

- 橈骨動脈

包帯法の原則

- 包帯法では、使用部位や創部の程度、用途に応じて、伸縮包帯や弾性包帯などを使い分ける。

- 包帯を巻く際は、静脈の環流を妨げないよう末梢から中枢に向かって、強い圧迫を加えずに巻く。

包帯法の原則として適切なのはどれか。

- 患部を強く圧迫する。

- 屈伸可能な関節は固定する。

- 中枢から末梢に向けて巻く。

- 使用部位によって包帯を使い分ける。

環行帯

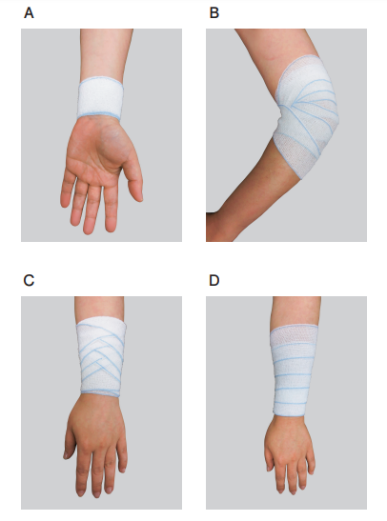

包帯の巻き方を別に示す。

環行帯の巻き方で正しいのはどれか。

- A

- B

- C

- D

創傷の治癒

感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

- 乾燥

- 消毒

- 洗浄

- ガーゼ保護

褥瘡発生の予測スケール

褥瘡発生の予測に用いるのはどれか。

- ブリストルスケール

- Borg〈ボルグ〉スケール

- Braden〈ブレーデン〉スケール

- グラスゴー・コーマ・スケール

褥瘡のステージ分類

褥瘡の深達度分類で水疱形成のステージはどれか。

- Ⅰ

- Ⅱ

- Ⅲ

- Ⅳ

褥瘡の好発部位

- 仰臥位では、圧力が集中する後頭部、肩甲骨部、肘部、仙骨部、踵骨部は褥瘡の好発部位である。

- 側臥位では、圧力が集中する耳介部、腸骨稜部、大転子部、外果部は褥瘡の好発部位である。

仰臥位における褥瘡の好発部位はどれか。

- 踵骨部

- 内顆部

- 膝関節部

- 大転子部

仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

- 仙骨部

- 内顆部

- 腸骨稜部

- 大転子部

側臥位における褥瘡の好発部位はどれか。

- 後頭部

- 耳介部

- 仙骨部

- 肩甲骨部

温罨法

温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 平滑筋が緊張する。

- 局所の血管が収縮する。

- 還流血流量が減少する。

- 痛覚神経の興奮を鎮静する。

ゴム製湯たんぽ

ゴム製湯たんぽに入れる湯の温度で適切なのはどれか。

- 40℃程度

- 60℃程度

- 80℃程度

- 100℃程度

冷罨法

氷枕の作り方で適切なのはどれか。

- 氷を隙間なく入れる。

- 濡れたタオルで覆う。

- 内部の空気は残しておく。

- 水漏れがないことを確認する。

乾性罨法・湿性罨法

湿性罨法はどれか。

- 氷枕

- 冷パップ

- 湯たんぽ

- 電気あんか

▼看護師国家試験必修問題まとめ

113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験の中から、看護師国家試験出題基準の大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」に該当する必修問題をすべて掲載・解説しています。

公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。

▼看護師国家試験必修問題まとめ

|

厚生の指標増刊

発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08

ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |

ネット書店

電子書籍

【必修】大項目15「患者の安全・安楽を守る看護技術」

| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |

| A.療養環境 |

病室環境 |

| B.医療安全対策 | 転倒・転落の防止 誤薬の防止 患者誤認の防止 誤嚥・窒息の防止 コミュニケーションエラーの防止 |

| C.感染防止対策 | 標準予防策<スタンダードプリコーション> 感染経路別予防策 手指衛生 必要な防護用具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル)の選択・着脱 無菌操作 滅菌と消毒 針刺し・切創の防止 感染性廃棄物の取り扱い |

A.療養環境

身体拘束

- 医療施設等で身体の自由を奪う身体拘束は、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない。

- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体拘束の禁止対象となる行為とされる。

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。

- L字バーを設置する。

- 離床センサーを設置する。

- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

B.医療安全対策

インシデントレポート

第4編1章 3.10〕医療安全に係る取り組み p179~180

インシデントレポートの目的はどれか。

- 責任の追及

- 再発の防止

- 懲罰の決定

- 相手への謝罪

転倒・転落の防止

重大な転倒・転落事故を避けるために、その危険性が高い患者については以下のような点に留意する。

- ベッドを端座位時に膝関節が90度で足底全体が床につく高さとする。

- 転倒・転落防止のため、離床を検知・通知する離床センターを使用する。

- 床との摩擦が低下するスリッパを使用しない。

転倒・転落の危険性が高い成人の入院患者に看護師が行う対応で正しいのはどれか。

- 夜間はおむつを使用する。

- 履物はスリッパを使用する。

- 離床センサーの使用は控える。

- 端坐位時に足底が床につくベッドの高さにする。

転倒・転落リスクを高める薬

転倒・転落を起こすリスクを高める薬はどれか。

- 降圧薬

- 抗凝固薬

- 気管支拡張薬

- 副腎皮質ステロイド薬

転倒による骨折部位

- 大腿骨頸部は、大腿骨の骨頭を支える部分であり、骨盤と関節を作っている。

- 加齢や運動低下に伴う骨密度の減少した高齢者の転倒により、骨折が多くみられる(大腿骨頸部骨折)部位である。

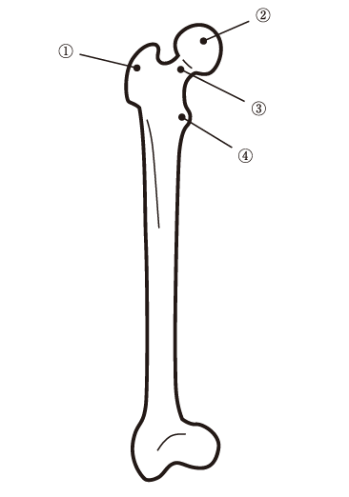

右大腿骨前面を図に示す。

大腿骨頸部はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。

- 頭蓋骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 尾骨

- 大腿骨

与薬時の誤認防止

入院患者の与薬時に誤認を防止するために確認するのは患者の名前とどれか。

- 診察券

- お薬手帳

- 健康保険証

- ネームバンド

C.感染防止対策

標準的な感染予防策(スタンダードプリコーション)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

標準予防策〈スタンダードプリコーション〉で感染源として取り扱うのはどれか。

- 汗

- 爪

- 唾液

- 頭髪

手洗い(手指衛生)

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 石けんは十分に泡立てる。

- 洗面器に溜めた水で洗う。

- 水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

個人防護具

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

- 手袋

- ガウン

- サージカルマスク

- フェイスシールド

感染経路別予防策

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 手袋

- N95マスク

- シューズカバー

- フェイスシールド

感染性廃棄物

第9編4章 4.2〕感染性廃棄物 p339

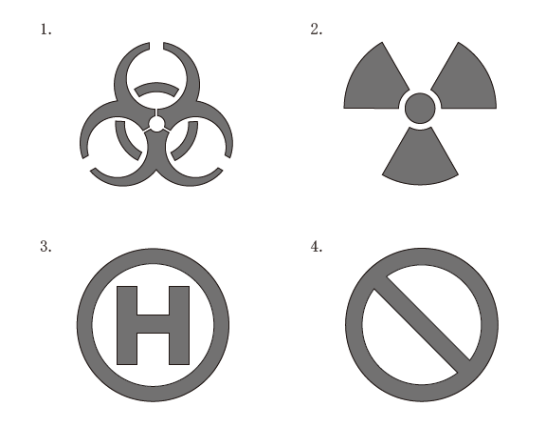

感染性廃棄物の廃棄容器に表示するのはどれか。

使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。

- 赤

- 黄

- 黒

- 橙

無菌操作

- 無菌操作は、外科処置による感染リスクを抑えるため、滅菌された防護具、滅菌器具を用いて、無菌状態を保持しながら取り扱うことをいう。

- 原則無菌状態である下気道に挿管する気管内吸引や、尿路感染のリスクが高い尿道カテーテル挿入時には無菌操作を行う。

無菌操作を必要とするのはどれか。

- 鼻腔吸引

- 気管内吸引

- 口腔内吸引

- 胃内容物の吸引

看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。

- 筋肉内注射

- 口腔内吸引

- ストーマパウチの交換

- 尿道カテーテルの挿入

滅菌物の取扱い

手術や検査等の医療行為時には、滅菌された器具の無菌状態を保ちながら操作する必要がある(無菌操作)。

- 外装である滅菌パックは、開封面を上向きに、ハサミを用いずに外側にめくるように手で開く。

- 器具を個包装した滅菌包みは、清潔な内側には触れず、外側の端を手でつまんで開く。

- 鑷子(ピンセット)を滅菌包みから取り出す際は先端を下向きに、外部環境に触れないように閉じた状態で取り出す。

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

- 鉗子の先端は水平より高く保つ。

- 鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

- 滅菌パックはハサミを用いて開封する。

- 滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)

オートクレーブによる滅菌法はどれか。

- 乾熱滅菌

- プラズマ滅菌

- 高圧蒸気滅菌

- 酸化エチレンガス滅菌

感染制御チーム

第4編1章 3.11〕院内感染対策 p180~181

病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 医師で構成される。

- 各病棟に配置される。

- アウトブレイク時に結成される。

- 感染症に関するサーベイランスを行う。

▼看護師国家試験必修問題まとめ